|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@���b�@��b�@��b�@�O�b�@�l�b�@�ܘb�@�Z�b�@���b�@���b�@��b�@�I�b�@

�@1�@�u�]�ˌ䓢����v

top

�@�V���ꔪ�i��܋�Z�j�N�Z���̂��Ƃł���B

�@���c����ɗ��Ă�����k�������A��R�ŕ�͂����L�b�G�g�́A��������낷�Ί_�R�ɍԂ�z�����B

�@�����D�c�M�Y�i�̂Ԃ��j*1 �ƂƂ��ɓ���ƍN���w�������ɗ����B�M�Y�������邽�߁A�����炵�̂悢�Ƃ���։ƍN���c�����ւɂ��������G�g�́A���c�����܂������狏��ɂ��邩�A�Ǝ��ł������B

�@�ƍN�����̂��肾�Ɠ�����Ɓu���₱���͉Ɛb�ɂ܂����A�]�˂�����Ƃ��邪�悢�v�B�c�c

�@�w�֔��B�Ð�^�x���`����g�֓��̂ꏬ�ցh�Ƃ����A�n�삭�����G�s�\�[�h�ł���B

�@���c�������G�g�́A�ƍN�������Ə܂��A�֔��B��^�������A�ނ������Ă������̏x�́E���]�E�O�́E�b��E�M�Z�̌܃����������グ�A������G�g�̒��b�ɕ��^�����B

�@�G�g�͗�����ׂ����k�����̊�n���]�˂ɒu���ĉƍN�ɊǗ�������ƂƂ��ɁA�k���Ƃ̋����͂̑����֓��ɔނ������Ă��̗͂��킮���Ƃ�_�������̂Ǝv����B

�@�֔��B��^����Ƃ����Ă��A�����E�F�s�{�ȂNj��k���n�̑喼���܂��������Ă���̂�����A����̓j�Z��`�ɂЂƂ����B

�@���c�������q���^�����邾�낤�Ǝv���Ă����̂ɁA�̒n��D��ꂽ�����A���������Ƃ��Ȃ��]�˂ȂǂƂ����Ƃ������������ꂽ�ƕ��S����Ɛb���������A�ƍN�͍]�˓�������ꂽ�B

�@����͂������A���c���⊙�q�ƈႢ�A�O�m�ɖʂ��Ȃ��Ǎ`�ł��邱�ƁB

�@�k��\�Ȗ����n���L�������A�����͐�ɂ���āA�֔��B�͂������A�������k�E�k���ւ��A���ł���v�n�ł��邱�Ƃ��A���łɉƐb��h���Ē��ׂ����Ă�������ł���B

�@���c�������A��Îᏼ�܂ŕ��������߂��G�g�́A���H���喼�ɑ����̖̂v������g�Ȃǂ��s���A�����ɑS��������������A�㌎����ɋ��֊M�������B

�@���̊ԂɉƍN�́A���m�̏j�����ł���u�����i�͂������j�v�i��������j�ɁA����̕��𗦂��č]�ˏ���鎮���s�����B

�@�Ƃ͂����Ă��A��̏�剓�R���q���i�k�������A�q���ɍ]�˒���s���R���l�Y������j�̋���ŁA�Ί_�͂Ȃ��A�y���ɑ�����A���ւ͏M��~�������́B

�@�U��̂Ƃ��Ζ��h�����ߖb�Љ����ɓD���ʂ����̂��J�R�肵�āA�������Ă���L�l�������B

�@���܂�݂̂��ڂ炵���ɕ��ꂽ�Ɛb���A�u��̏C�����v�Ƃ����̂����肼���āA�ƍN���܂���������̂́A�֓��̎�v�͐���l���ɂ���ĉƐb�ɒm�s�n�������āA����ƌ���ō]�˂̕��m���E���l��������邱�Ƃł������B

�@�܂�֔��B�̗v�i���Ȃ߁j�Ƃ��Ă̍]�˂̒��Â���A�u��s���\�z�v�̍L��s���̂͂��܂�ł���B

�@�������Ƃ����Ă��]�˂͋��c��͌��̒Ꮌ�n�ŁA���Â���͍��������߂��B

| �@�u������̗��N������̂��Ɗo���\��A���J�Ȍ��앗�̐�����`���ꂠ��A���̐ߍ������A���̋��t��������䂦�A���t�Ƃ��D�ɍȎq���悹�ƍ����Ƃ�ς݁A�������ܔn������ɂȂ����̔����ɂ��ꂠ����ǂ��ɑD���Ȃ��A�H���Ȃǒ����܂������A����Ԃɏ���݂��茩������悵�c�c�i�w����W�x*2 ����j |

�@�����������Ƃ̓����̂Ȃ��ŁA�܂����肳�ꂽ�̂��A���O�x�Ə����ؐ��i���Ȃ�����j�̊J��ł������B

�@���O�x�́A�c���O�̃p���X�z�e�������肩��A���{�������������i��ʂ肪�قڂ���ɂ�����A���c��ƕ���̉͌������сA�]�ˏ钼���֕�����A������o�C�p�X�ŁA�����ɗ��g�����ꂽ�����͘a�c�q�Ȃǂ։^�т��܂ꂽ�炵���B

�@�����́u�M����x�v�ƌĂ�Ă������A���݂̉͊ɏ��R�Ƃ̎��㍡��H���O�̉��~�����������Ƃ���A������

�@�u���O�x�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A�������N�܂ł��̖����c���Ă����i�}9�j�B

|

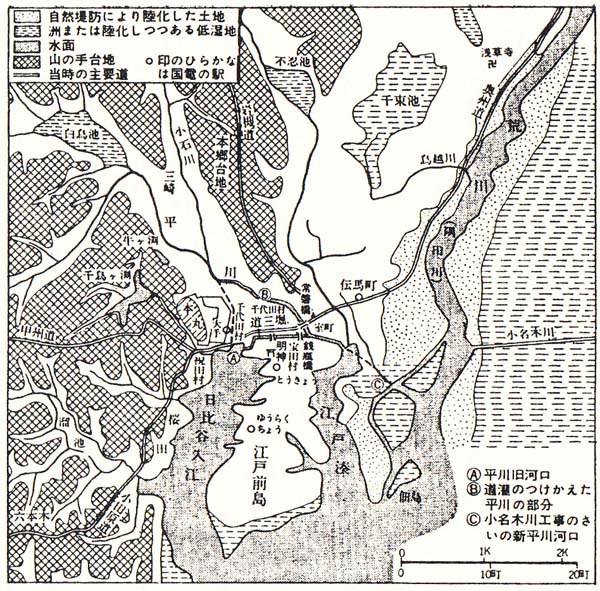

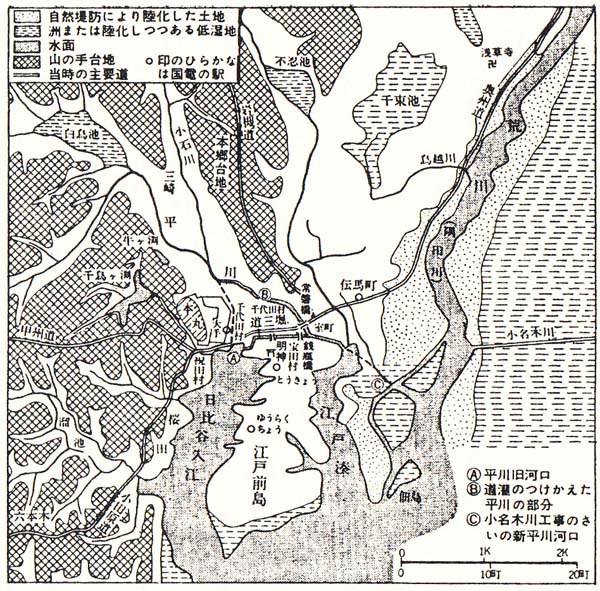

9�@�V��18�N�����̍]���i��ؗ����w�]�˂Ə鉺���x���j

���݂̓����s�͑S���������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ���B���얋�{�͂����ɋ���s�s�]�˂̒����������B

���c��̓����͑S���̒Ꮌ�n�n�т������̂ł���B

|

�@�@�肠�����y�́A���̂�����̒�n�̖����ɗp�����A�x�����ɍŏ��̏鉺�������B

�@�ޖؒ��A�M���A�l���Ɏs�̗��l���s���A����ɐA���������Ȃт������V�f�܂ł������B

�@�i�͊ω����܂̖�O���Ƃ��āA�]�ˈȑO����h���Ă������A��������ꐡ�����̕������Ƃ������N���琅�^�Ǝ҂ɐM����A���͂Ȃ��u�l���s���v�E�u�M���v�̒����Ŗ����̑�����Ɋ�i����A�����̐M�̖��c���Ƃǂ߂Ă���j�B

�@�ł͂Ȃ�����J���]���M���n�ɂ��Ȃ������̂��B

�@����͍]�˖��Ɠ���J���]�̋@�\�ɕ����A�]�˖��͍������`�A�]�ˏ钼���̓���J�́A�R�`�E�f�Ս`�Ƃ���\�z���������Ƃ�����������B

�@�ƍN�̖f�Ռږ�����[�X�`���̉��~�������w���d�F���t�߂ɗ^����ꂽ�̂����̂��߂Ƃ����B

�@�i���d�F�ʂ�ƒ����ʂ�p�ɁA�ނ̋�����������Ă���j�@�i�}9�j�B

�@�ƍN����Â������ɉ^�͂̊J��Ɏ�������̂́A�]�˖��̋@�\���鉺���̒��S�ɂ����邽�߂ŁA����͓��Ԑ�E�r��E���������c��E�����i�������j��E�n�ǐ��i�킽�点�j�쓙�ɂ��A���i�����j���B�͂��Ƃ��A���k�E�k���ւ��������\�ɂ����B

�@�֓����������đS���ɍ��߂��悤�Ƃ��������ƍN�ɂƂ��āA����͍]�˂��g���_�h�ɂ���K�{�̎��Ƃ������̂ł���B�@�@�i�Ñ㖖���A�S�{�쒆����ɂ���āu�����Ɨ��v�̗�����������������̎�˂��A��蒬�̓��{�����M�p��s���ɂ���Ƃ�������A���̉͐�Ԃ̗����Ȃ����Ă͉����Ȃ��ł��낤�j�B

�@�u���{�̐�͋}��������A���^�͔��B���Ȃ������v�Ƃ��������́A�ǂ���痤��^�A�d�_�̐����s���ꂽ��������Ȍ�ɂł������̂炵���B

�@�]�ˎ���́A�x�m��̂悤�ȋ}���������p���āA�M�^���s���Ă����B

�@�M�̗A���ʂ́A�n����������A���ɂ���ׁA�P�^�Ⴂ�ɍ��\���ł���������ŁA�n���ƕĎl�l�U���U�����������B

�@�n�ꓪ�E�n�͈�l�������Ă�����i�ꁛ�l�j�̕Ă͉^�ׂȂ��B

�@�Ƃ��낪������̍����D�i�������Ԃˁ������͐�p�̒�̐M�j�͕��ʌ܁A�Z�S�U��ς�ŏM�q�l�l�A��D�͔��A��S�U��Z�l�ʼn^�B�i�w������}�u�x*5

����j�B

�@�O�m�D�ł͐�ΑD�������������Ȃ������̂�����A�ב��܂ł̉^���Ȃ�Ƃ������A������Ƌ����������Ȃ�A�ǂ�ȏ����̐�ł����p�ɍH�v�����炷�͓̂��R�ł������B

�@2�@�u���̓��v

top

�@�����ؐ�J��͓��O�x�Ƃ������A�s�������l�̉��A������Ƃ�����̂ł������B

�@�Â�����]�˘p�݂́A���̉���𗘗p���Đ������c�܂�Ă����B

�@�O�Y�����̘Z�Y�A���̑�t�͌��A�����Ă��̍s����َR�A�؍X�ÂȂǂɉ��l�͂��������A���ɍs���͂�����ŁA�i�\�N�Ԃɖk���E���삪���d���čb��Ɂg�����߁h���āR���c�M�����ꂵ�߂��Ƃ����b�ɂ͂��̍s�������܂܂�Ă����Ƃ�����B

�@�t������A������㐙���M���g�G�ɉ��𑗂����h�Ƃ����b�́A�����̐M���ׂ������ɂ͂Ȃ��B

�@�t�ɂ����肷�����O�A���̐M�����A���{�̏��}���厞�U���̂��߁g�����߁h���Ă���̂ł���B

�@�퍑�����̐�p�Ƃ��āA�o�ϕ����͏퓅��i�B���ɉ��͕��v�Ȑ헪�����ł������B

�@�s�����́u���v�͑������i���������큁������j�������̂ڂ�A�����i�Q�n�����c�s�x�O�������B���Ȃ݂ɉƍN�͓���Ƃ͂��̒n�̐V�c���̏o�����ׂ����B�������Ǔc�ɓ��Ƌ{������j�ŏ��M�ɐςݑւ��āA����͖{����q���ɒB���A�n�w�ʼnO�X���������ĐM�B�Ɏ��郋�[�g�B��������͍L�����k�s������A�n�w�ňɐ���A�O�����o�ĎO��������z��Ɏ����{�ł������B*8

�@����ɂǂ�قǐH�������邩���������A���쏉���̖ʔ����{������B

�@�u���̉ד��V�U�i�����j�͎̂Ă˂��ŁA�悭�n�����Ă����B�ד�͗����̌s���ɂȂ��Ė��X�Ŏς����̂ʼnׂ��������Ă�������A����Ő��ɓ��ꂱ�ˉΏ`�̎��ɂȂ�ׂ��B�V�U���n�̊��i����j�ɂł��Ȃ邩��A�悭�A��������Ă����B�v�@

�@�u�Ă͈�l�ɘZ���A���͏\�l���i��S��\�O�����j�Ɛ\���₷�B�������鍇��ł�����A�Ă̕��ʂ������܂��ׂ��v

�i�w�G�����ꉺ�x*9�j |

�@���X�Â���ɂ���������B����̒��S�͕ĂƉ��ɂ������B���ꂾ���ɂ��̗��҂̊m�ۂ����A�퍑�喼�̎����𐧂�����̂������B

�@�Ƃ���ōs�����̉��l�̂�����ɂ��āA�w�]�˖����}��x*10 �͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�V���\���N�֓�������̌�A�쑍������V�̍��A���̉��l�������Ȃ͂����A�D����a�։��Ă����i�����j�̒j�������A����̎������i�Ԃ��j�ɕ���������A�䊴�x�̂��܂����������A�P���i�����}�i�������܁j�̉��₦���c�݂āA�V�����̕�Ƃ��ׂ��|�Ԗ����肵���A�ȗ��A���i�܂ł́A����i���R�Ɓj������V�����i�݂���j�́A����Ȃǎ���A���̌㕗�Q�̍Ђ��肵�����A�C�����������͂�Ƃ��ւ�B

�@�i���ɓ����𒐂��āj�w���Ս��l�x�ɉ]���A���̒n�ɉ����Ă����͖}�����L�]�N�ɂ��܂��ƁB

�@�������ɁA�V���\���N������̌�A�����炸���Ă��̍s���̉��l�ւ̑D�H���J�����R�݂�A���̏��ޖ��i���Ȃ��j�삱��Ȃ�v |

�@���Ȃ킿�����ؐ�̊J��́A�O�m�ɏo�邱�ƂȂ������A���ł���悤�ɂ��A���Q�ƊO�G����̈��S���m�ۂ���ƂƂ��ɁA�C�݂̒Ꮌ�n���E�J�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B

�@�C�݂ɂ����ĊC�����y�������������̂ŁA�C�ݐ�������オ�邱�Ƃ�����B

�@����Ƃ��̌���ɒႢ�ꏊ���ł��A�C�ݐ��ƕ��s�Ɏ��n���ł���B

�@�ƍN�]�˓���̍��́A��ʈ����̂Ȃ��ɁA�M���ʂ��قǂ̐��H���ق��ڂ��ƒʂ��Ă����̂ł��낤�B

�@�w��{�����l�x�ɂ��ƁA���̐��H��y�n�̗L�͎ҏ������i���Ȃ��j�l�Y���q�ɖ����āA�\���Ԃ̕�������Ɍ@���肳�����Ƃ����B�����ؐ�ł���B

�@����ɂ��̐�A�s���ƒ���̊Ԃ̐��H���D�x����J�킳�ꂽ�B

�@�i���i�N�Ԃɂ��̐�̎֍s�����J�b�g�������̐V���H���ł����̂ŁA�����H�͌Ð�A�V���H�͐V��ƌĂꂽ�j�B

�@�ȗ����R�Ƃ́A���̕��ɂ���悤�ɁA�V�ɂ������Ă͍s����K��A���̈ێ��E�Ǘ��ɂƂ߁A�܂����H�̉��C�Ǝ��n�����ā��V�c�������サ���̂ł���B

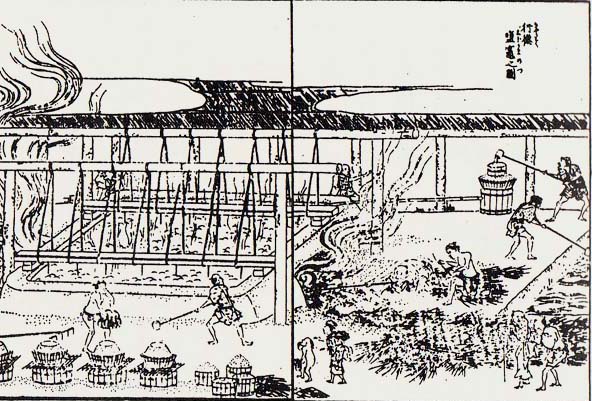

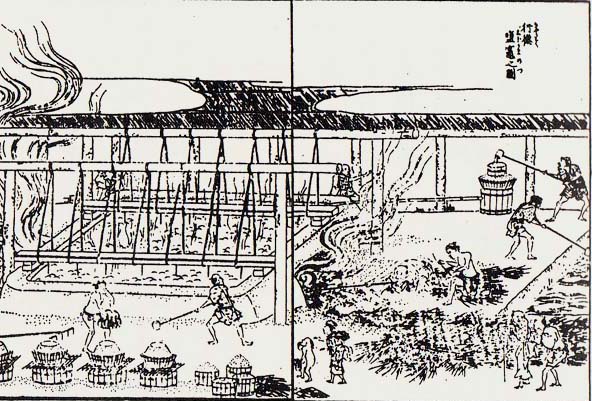

�@�i�}8�̊G�ŁA�C�݂̉��c�A�C�݂̓y�蓹�A����̎��n�̐��c�����킩��j�B

�@�s�����c�͖��{�̒����̂ƂȂ�A�N�v�Ƃ��Đ��Y�ʂ̓�Z�`��܁���[�߂��B

�@���Ƃ͍]�˂��͂��ߊ֓���~�ɁA�s���D�̑D����s���l�ɂ���Ĕ̔����ꂽ���A���\�ȍ~�A���m�\�\�D���\�\�n���*11 ���≮�̔̔����[�g���m�������B�ƍN���ƌ��Ɏ���O��̊ԂɁA���c�O���Z�����A�N�Y�ܓ�S�ɒB�����B

�@���̕i���́A���i�ɂ���j�`�̏��Ȃ������p�̂����i�^�����܂����j����Ƃ����B

�@�����@�́A�C���������ς߂��\���I�Ȃ��̂���A�C���ɊC���������Ă͊��������A������Ă����D���ς߂��i�����₫�j���@�ւ������A�퍑����ɂ͉��c������A����������ł��Ă͍��ɂ����A���̉������ς߂�Ƃ����g�l�������@���͂��܂����B

�@�i�g�l���̒�Â���́A�\�o�����\�X�؊C�݂ق��������ɍ������c���Ă���j�B

�@���������i�N�Ԃɐ��˓��C�̏\�B���c�œ��l�������@���͂��܂�ƁA�J�̏��Ȃ����˓����C��ƁA�ԛ��⎿�̔��l���Â����R���������āA�ǎ��̉�����N����ʂɐ��Y����A���\���ɂ͑S���i�o�����B

�@���l���͖��������Ƃɉ��c�̐�����J���A�C�������Ă͊�����������@�ŁA�s���ł��̗p�������A�~�͓��Ƃ��s���A�܁A�Z���͉J�Ƃ����s���ȏ����̂��߁A�_�Ƃ̕��Ƃ͈̔͂��o���A���{�̕ی삪���Ȃ��������Ƃ�����A���\�ȍ~����ɂ��Ƃ낦�Ă������B

�@�i�p��Łw�]�˖����}��x�͋r���ŁA���i�N����ꑺ�A���\����Z���A�V�ۈ�l�N�ܑ��Ƃ��������������Ă���j�B

�@�ԕ�Ȃǂ̏\�B���́A��`�̑����Е��p�i�������������j����Ƃ��A���v�����������B

�@�s���̐����͉����炭�Ȃ��������U���ɓ���A�C���������ĔZ�������i�c���������j������A�劘�Ŏς߂���@�ł���B�@�S�y�ŃJ�}�h��z���A���̏�ɑ�˂��킽���A�S�y�E�J�L�v�̍ӂ������̂ƃV�b�N�C���˂��Ă���ɓ\����ĕ���������A�V�䂩�牺������{�̊ۑ��ɓS�_�����Ĕ˂�ނ艺����B

�@�J�}�h�ʼn������Δ˂͏Ă������Đb��ȓy�i�x�ƂȂ�킯�ł���B

�@���������낢�z�E���N�̂悤�Ȃ��̂�����A�����̋G�߂ɍ��킹�Đ��������Ƃɍ�肩���A�R���͍��⏼�t��p�����i�}10�j�B

|

10�@�s�������̐}�i�w�]�˖����}��x���j

|

�@���̓_�ł��A���̓y�n�ɂ��镽���V�b�N�C�Ō��߂Ċ��ɗp���A�����ɂ͐ΒY�����������\�B���̂ق����A�����Ɛ��Y�͍͂��������i�a�J�́u�����Ɖ��̔����فv�̂������ɂ��j�B

�@���̂悤�ɁA�����͒n���I�ȏ����̗L���Ȑ��˓��ɎY�n������Ɍ��肳��A�s�����c�͍]�˂ɋߐڂ��Ă���Ƃ����L�����ōׁX�Ƒ����Ă������A�����O���N�̐ꔄ�����{�ł��Ƃ낦�A�吳�Z�N�̒Ôg�ʼn�ł��Ă��܂����B

�@���̐ꔄ���́A�����ȊO�����̗A�����獑�����������Ƃ����A������u�H�ƈ��ہv�̗��ꂩ��ƁA���B�̕K�v����A���I�푈���Ɏ��{���ꂽ�B

�@���͍��̏��}�ɊC�����������点�A������c���ɂ��Ă����Ƃ����u�}���˗������v�̐����@�Ő��Y�\���͔���I�ɍ��܂������A���a�l���N����͂��܂����C�I����������p���ĊC����d�C����������@�́A�P�^�Ⴂ�Ɍ����I�ł���A���̂��ߍL�����c�͕s�v�ƂȂ�A�����č��̘E�̗ї����Ă������˓��̉��c�́A�����ԋ��K����H��~�n�ɕς���Ă��܂����B

�@�������́A�����̒Е��̘V�܂̘V�l����A����ȒQ�������B

| �@�u���́g�H���h�Ƃ����͉̂����i�g���E���Ƃ�����i�ł���B�C���̔��ʐ������܂܂�Ă��Ȃ�����A���炢����ŁA����ŒЂ��Ă����͏o�Ȃ����A�Е������������ł��B�ł����̍��̊C�͂�����Ƃ���ʼn�������Ă��āA�V�R�̉�������ꏊ�͂������Ȃ��A�l�i�������A�Ȃ��Ȃ��g���܂���B����œV�R���ƌ����i�����{����������Ёj�̐H���Ƃ��܂��Ďg���Ă���̂ł����A�ł�������h���܁E�l�H�������������Ղ���ꂽ�w�Е����ǂ��x���͗ǂ��Ǝv���܂���B����Ȃ����H�ׂĂ�����ł́A���̑��ɂ悭�Ȃ��̂Ƃ������܂����B�v |

�@�n���S�������u�s���v�ō~��A�w�O�̓������]�ː�������ƁA�܂��Ȃ��s���X���ɍs�������B

�@�����E�吳���̖��Ƃ��U������X������ܕ��قǍs���A�s��s�̓��W�ɏ]���č]�ː�̂قƂ�ɗ��ƁA�傫�ȏ�铔������B

�@���������Ă̍s���݂͊��B

�@���\����A���c�s���̔M��ȐM�҂ł������s��c�\�Y���ꐢ�̐l�C���W�߂����ߐ��c�w������ɂȂ��Ă������B

�@���{�����Ԓ����珬���ؐ�E�V����o�čs���ɒʂ�����D���A�q���A��������D�����o�Đ��c�Ɍ��������c�X���́A�荠�̗����y���ސl�łɂ�������B

�@���̏�铔�͕������i�����j�N�A���{���E���O�̐��c�R�u�������Ă����̂ŁA���c�w�ł̂ɂ��킢�ƍ]�˂̒U�ߏO�̌o�ϗ͂���Ă���B

�@�ĂъX�����s���A�{�s���X�ǑO���E�܂��ĘZ�������[�g���قǂœ��莛������B

�@���������ɂ͋���ȐΒn���Ɓu�i�㋴����ҋ��{���v������B

�@�Βn���͂��Ă��̎��ɂƂǂ܂������Ƃ̂���{�{�����̋��{���Ƃ����A�g��p���̏����ɂ��o�ꂵ�Ă���B

�@�u����{���v�́A�����l�i�ꔪ�Z���j�N�A�[�씪����̐܁A�i�㋴���l�̏d�݂Œė����A�琔�S�l�̎��҂��o�����厖�̂̈ԗ��ŁA���{���̐��c�R�u�������Ă����̂ł���B

�@�i���Ɛ[��ɂ��艺�ڍ��ֈڂ����C�����ɂ��������{��������j�B

�@�����ē��{��������̏��l�ƍs���̐[���Ȃ��肪���낤�B

�@���\�O�i��Z��Z�j�N�A�o�_��l�͎O�O�̂̊ϐ�����F�������獏�݁A�s���̓��̎��ɕ����ĎD���߂�����͂��߂��B���ꂪ���l�Ɓu�s�����i���ǂ�j�v�̌�����ނ�E������ƌ��ѕt���A�s���͊i�D�̊ό��n�ƂȂ����i�}11�j�B

|

11�@�s�����i�w�]�˖����}��x���j

12�@�s�����l�ƐV��t�߂̊T�O�}

���̐}�ł�JR�������ƒn���S���������L�����Ă��邪�A���͓�������2�L���ȏ����ɂi�q���t���ƍ����p�ݐ������s���đ����Ă���B

|

�@���莛�O�̓��̐M����n��Ƃ����u���ꎛ�v�ƌĂ��@�P���ł���B

�@�c�����i��Z��Z�j�N�ɂ��̎������������@���a���́A������ɉ��c�J���������߁A�n����䂽���ɂ����̂ŁA���̒ʏ̂��Ƃ����B

�@�{���O�̏��̍����ɔm�Ԃ̋��́@�u���ˁv������B

| �@�@���������ȁ@���̉Ԃ��Y�̏t |

�@����͔m�Ԃ��Y�ł��������傾���A�ԉ��S����ɁA�n���̔o�l�˓c����炪���肵�����̂ŁA�����̃A�}�o�l�́u�����̒U�߁v�������^�����ł��낤�B

�@�����Ă͉��c�n�т̂Ȃ�����Ƃǂ߂���̂́A���́u���ˁv�ƁA���āE�{�����̒��������ɂȂ��Ă��܂����i�s��s�����قɂ́A�s�����c�Ɛ����������W�߂Ă���j�B

�@�������u�����v�Ƃi�q�u�V����v�����ԃo�X���u�]�ː�Z���ځv�ō~���ƁA�u�Ð�e�������v������B

�@�����ؐ�E�V��E�Ð�����ԑO�q�́u���̓��v�������Ԃ����̂ł���B

�@�ĂɂȂ�A���̐���Ɏq�ǂ��̊�����������₦���A�����w�Z�̃v�[������قǂɂ��₩���B

�@�Ǘ����ꂽ�{�݂��A�������Ă���ɐG����鎩�R���l�ԂɂƂ��Ă����ɑ�����킩��B

�@�V�삪�����ɂȂ��đ���C����A�Ð삪�p��ɂȂ�ƁA�����ƃS�~�̃h�u��ɂȂ��Ă��܂����B

�@��݂̏Z���͈��L�ƁA�q�ǂ��̎��̂�������A�����Ζ����Ă����B

�@�����̋�ł͂����Ă����H�ɂ��邩�A�悭�Ă��т̂悤�Ȍ���������̂��������������A�]�ː��͂������Ȃ������B

�@���悪�����Ăďo������n���傾��������A�o�����̔r���H���m�ۂ���K�v������������ŁA�t�ɂ���������悤�ƍl�����B

�@��݂�����ČX�����A��A���A�앝���������Đ��⑤�ʂɉ����͂�A������铙�̂����A�]�ː�̐����E���������a�l��N�Ɋ��������B

�@�n�[�Ȃǂ��{�삩�痬�ꂱ�肵�āA�u�����ނ肵���̐�v���h�������̂ł���B

�@�S�~�𓊊�������A�����Ă��Ă����Z���̊Ԃ���u�Ð���������v�����܂�A����I�ɂ��ꂢ�Ȑ���ێ�����^�����Ђ낪���Ă������B

�@�u�e�������v�͓��{�̊����P�̑�\��Ƃ��āA�X�g�b�N�z�����̓��m���p�قɐ����a�ƑΔ䂵�ăp�l���W������邱�Ƃɂ��Ȃ����B

�@���̐����ŁA�]�ː��́A������Ƃ̋��̋�����u�e�������v�Ƃ����B

�@�Ð�̂����炬�ɉ����Đt�E���̉���������Ȃ���ӂƌ���ƁA��K�j���b���������Ă����B

�@��V�]�_�ЂƖ������̐X�ł͂�����ɒ��̐�������B

�@�����ԓ��H�ɕ��s���������؉����ł͂��邪�A����Ԃ������V�k���x��ł���B

�@���͂ӂƋ��s���͂̎U���������A�z�����̂������B

�@�������͕����Ȃ���A�������̂��Ƃ��C�ɂȂ����B

�@�o�����Ă̈ē��ɕ����������ʂقǃK�����Ȃ�����Ă������B

�@�����i�����܂�j�ɂ͋ߏ��̎����̔����R�ς݂���Ă����B�\�\

�@���������̏Z�ނƂ����L���ɂ��悤�Ƃ���M�ӁA���ꂪ���W���čs�������Ă����B

�@���ꂪ�n�������̖{���Ȃ̂��B

�@�s�����ォ��^���A�Z�������̂��˂���A����ȊO�͖��S�Ƃ�������̍\�����A�������̍r�p���������̂ł͂���܂����B

�@�ƒ�E�w�Z�E�n��̋���̂Ȃ��ŁA�u�Ð���������v�̂悤�ȏZ���^����������ƈʒu�t�����A�n���s���ɔ��f����Ȃ��ĂȂ�܂��B

�@�]�ˎ���̂ق����A�Z�����͂����킹�Ēn�����낤�Ƃ��鎩����������苭�������悤�Ɏv����B

�@�Ð�̐��H�̒�Ɨ����̎O�ʂ��R���N���[�g�Ō��߂����Ƃ����ȂÂ��Ȃ��B

�@�R����h�����߂Ƃ͂����A����ł͐��͓y�n�Ɛ藣����A�������̒��𗬂��ɂ����Ȃ��B

�@�~�J�Ɨ����Ƃ��n�ʂɋz���z���邱�ƂŁA�����L�сA�������E������������������ł���̂�����B

�@�u�e�������̐����́A�����łȂ��X�^�[�g�Ȃ̂��v�B����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ��玄�͖؉k����̓�������Â����B

�@�i�Ð�̂悤�ȏ��͐�łȂ��A�n�c��{���̑剡��̂悤�ȍL���x��ł��A���̃w�h�������߁A���̂�����y�ł������A�V�����쐅�𗬂��Č���������H�����i�߂��Ă���j�B

�@3�@�ώ��i�����Ɂj�R��

top

�@�������u����O�v���ܕ��قǕ����A�b�B�X���𗤋��œn��ƁA�z�n�{�莛�a�c�x�ʉ@������B

�@�����t�̕��K�˂����́A�ד�������O�̕�n�����t�߂ɁA�u���i�����j�������U�L�O��v���A�ϋ����̑c��l�l�̕�Ƒ����Č��Ă��Ă���̂��������B

�@����ȂƂ���ɂƈӊO�Ɏv�������A�z�n�{�莛���� *15 �̋�����h�Ƃɂ��Ă���̂��v���o���Ĕ[�������B

�@�z�n�{�莛�́A���s���{�莛�ʉ@�Ƃ��āA���a���i��Z���j�N�ɕl���i���݂̒����擌���{����t�߁j�ɑn������A�������i��Z���N�j��̓s�s�����ŁA�����̒�n�ֈړ]�𖽂���ꂽ�B

�@���̂Ƃ��A�ϋ������J�͕�d���ĕ~�n���Ă����Ƃ���u�z�n�v�̖������������B

�@����قǔނ�͂��̎��̔M�S�ȁu��k�v�������̂ł���B

�@�Ƃ���ł���������i�����́A�]�ˎ���͖��{�̘a���ɑ��̂������Ƃ���ŁA�����ɂȂ�L�����S�a�c�x���R�Ζ�ɂƂ��Ĉ�������A���a�̂͂��ߕ����������邱�ƂƂȂ����B

�@���܂��܊֓���k�ЂŎ��@���Ď����A��n�̐����E�g���ɔ����Ă����{�莛�́A�����ɖ{�莛�ʉ@�a�c�x�_�������Ă��̂Œϋ����̑c��������Ɉڂ����̂ł���B

�@�����Œϋ����̐�������˂��Ă݂悤�B

�@���͒�����ςƂ�����̒��ɂȂ��Ă��邪�A�ƍN���{�̍��͐ΐ쓇�i�ΐ씪���q�傪���~�����܂����Ƃ��납��o�����F��2-1�j�ƒϓ��i��1�j�̓�̓����A�����ɕ�����ł����B

�@���a�O��N�ɒϑ勴���������Ĕp�~�ɂȂ�܂ł́A�n���D���ʂ��Ă������̂ł���B

�@�ϑ勴�̒z�n���ƒϑ��̓��ɁA���̓n�D�̋L�O�肪�����Ă���B

�@�勴��n���Ēώω��̘V�܂����ԓ����s���ƁA�l���u�ύՁv�ŗL���ȏZ�g�_�Ђ�����B

�@�l�N�Ɉ�x�̔����̑�ՂŁA�_�З��̏M���x�̓D���ɖ��߂Ă���ꔪ���[�g���̊ے������ĂāA�ܔ��ؖȂ̛��i�̂ڂ�j���Ђ邪�����L�l�́A�L�d���w�]�˖����S�i�x�ɕ`���Ƃ���B

|

|

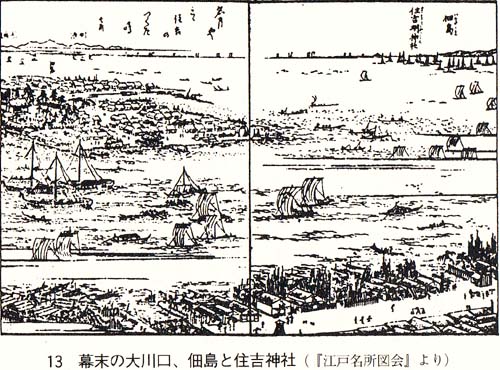

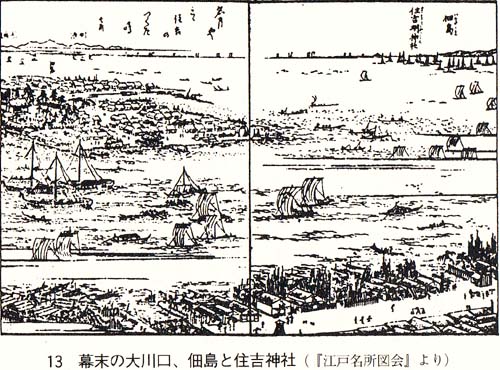

�@�w�]�˖����}��x�͂��̏Z�g�Ђƒϓ��̗��j���A��v���̂��Ƃ��q�ׂĂ����i�}13�j�B

�@�u�ƍN�����l���ɍݏ邵�Ă����V���N�ԁA���ւ̂ڂ�A�ےÂ̌����̑c���c�����̎ЂƁA�Z�g�ЂɌw�낤�Ƃ����܂̂��Ƃł���B

�@�_���ɑD���Ȃ������Ă����Ƃ���A�ϑ��i���s�������ϒ��j�̋��������D���o���ēn��������B

�@�ȗ��A������ɂ���Ƃ��͌�V�̋�����A���~�E�Ă̐w�ɂ͖��g�̖����͂����A��w�ɋ�����Ȃǂ̕�d�����̂ŁA�c���N�ԁA�����O�l�l��������A�]�˂̊C�싙�̖Ƌ���^����ꂽ�B

�@���̌㊰�i�N�ԂɓS�C�B���̊����S�Ԏl�����������̂ŁA�ϓ����ׂ��ďZ�݂����B

�@�܂���ꌎ���O���܂Ŕ������Ƃ��Ė��{�ɍ��o���悤������ꂽ�B

�@�Z�g�_�Ђ́A���̒ϑ��̓c���_�Ђ������������̂ł���v�ƁB

�@����Ɂw�}��x�́u���������Ƃ��Ă͋��Δ����A���ӂ̐��{�i�����ȁj�A�g�Ԃ̐璹���A���ɂ��̒n�̌i�F�ɓ���āA�l���̕������炸�Ƃ��邱�ƂȂ��v |

�ƍ]�ːg�߂Ȋό��n�̔��i��`���Ă���B

�@�ƍN�́A�]�˂̐H����̈�Ƃ��āA���̐i���@�����悤�ƌv�����̂ł��낤���A����͐��������B

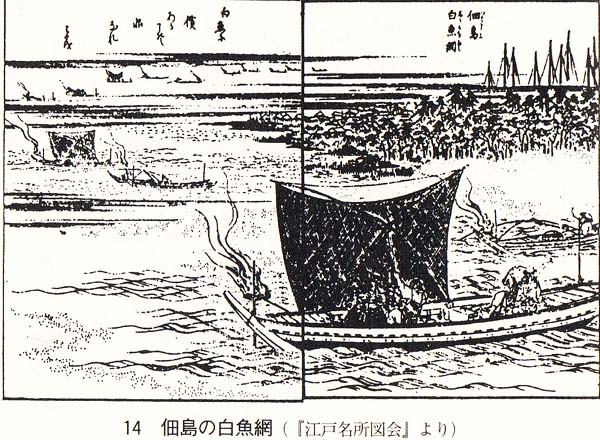

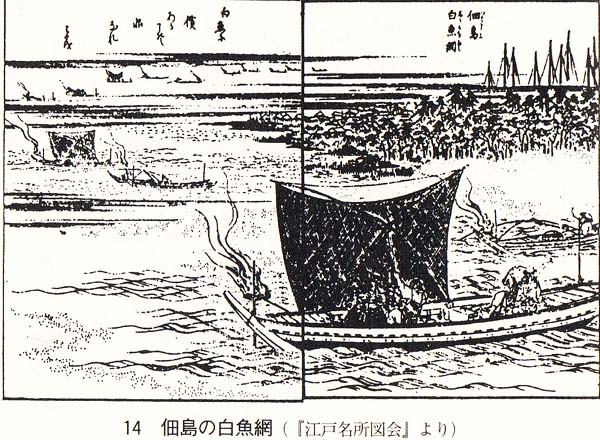

�@�]�ˑO�̊C�łƂꂽ�����̂������́A���{���ɐ���������A�V���_�ɂɂȂ��āA�]�˂̒��������܂�����B

�@�u�����̌��̌����z�������łȂ���邩�v�Ƃ����А��̂����^���J�����܂ꂽ�قǂł���B

�@�A�t���J�̊C�łƂꂽ�Ⓚ���́g�]�ˑO齁h�ȂǁR�u�n�ɋ�킹��v�ƍ]�˃b�q�͓{�肾�����낤�B

�@�����i���炤���j�͐ےÂ���ڐA�����̂����A�^���܂���̂��ꂢ�ȊC���D�ނƂ��납������ŁA�傢�ɂӂ����B

�@�u�������ڂ�ɔ����́A������������ޏt�̋�A�߂Ă������ق됌���ɁA�S�����悭���������Ɓc�c�v�@

�@�i�͒|�و���w�O�l�g�V�f�����x�j |

�Ƃ́A�]�˃b�q��M������������g�O�̃Z���t�����A�吳���ɖ�c�}�_���������w�]�˂��瓌���ցx�̑�ꊪ�͂����q�ׂĂ���B

| �@�u�����͓�������c����̂ڂ�A�O�A�l���Ɏq���Y�݁A���̎q���H�̖��ɂȂ�Ɛ���ɂ���Ă���Ƃ�����A�����̋��M��⾉��Ƃ�����ˁA�l��Ԃ��g���Ă������̂ŁA����܂��]�˖͗l�̈���ςł��������A�ߔN�͎���ɋ���Ȃ��Ȃ����v |

|

|

�@�z�n�̊C�i���͐삾���j�ő吳���܂Ŕ������Ƃꂽ�Ƃ��������Ɏ������͋�������Ȃ��B

�@���R�Ɛ����̐D��Ȃ����́A�����ɐ��ނ��Ƃ̓���A�S�т邱�Ƃ̑������Ƃ��B

�@�]�ˑO�̊C���狛���Ƃ�Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ��ӂ�킸�A�ς̋��Ƌ���g�������U�����̂����a�O���N�B

�@���܂��Ϗ����̂�����̏M����ɂ͒ޑD������Ă��邪�A�����̐��Ƃ��̂́A�Z�g�_�А����������鋙���̒��������ł��낤�B

�@���̐��Ղ̗��ɁA�u�V�ۏ\��N�N�������q�g�v�ƒ����Ă���B

�@����͎O��z�㉮�i�O�z�j�A���؉��A��ۂȂǁA�ɐ����q�̉��D�ŖؖȂ����ꂽ�≮���Ԃ̂��Ƃł���B

�@�ς̐��_���A���{���̑�X�̐M�����W�߂����Ƃ��킩��B

�@���{���̋��݂͊́A�c���N�Ԃɖ��{�E���喼�ɋ���[�߂���A�c��������ŏ����ɔ��邱�Ƃ������ꂽ���Ƃ���N�������Ɠ`������B

�@���a���i��Z��Z�j�N�ɁA��a���䂩�痈�����ܘY�Ƃ����m�b�҂��A�ߗ����̗L�͋��t�ƌ_�A���łɍ��������͂��Ă������A�s������A��ʒ����ɂ���������悤�ɂ����B

�@���ꂪ���Ƃŋ��≮���ł��A�s�������A��������������āA���̓��ׁE�̔��̊Ǘ����s����悤�ɂȂ����B

�@���{�����狞���Ɏ�����{����݂̊ɂ́A�{�D���g�A�{���c�����g�ɁA���j���g *16 �A������Ė{�ޖؒ��̐V���ƁA���s�ꂪ���X�ɊJ����A�֓��E���k�̊C�Y�������Ɉ����܂łɂȂ��āA�g���E�ŋ����ƂȂ�сA�u�邪������ΐ痼���̊W�������v�Ƃ�����ꂽ�B

�@���������A���{�䏊����l���s������ẮA�u��p�v�Ƌ���Ŗڂڂ���������b�Ɉ������������Ă����Ă��܂��B

�@���グ�l�i���Ђǂ����������A���N�Ɉ��̎x���������炽�܂�Ȃ��B

�@�s�ꑤ���ǂ�����������Ȃ��悤�H�v������A�⏕����v��������A����ɏ����n�����炢�A�����ݒn�ɂ��Ēn�����������悤�ȃZ�R�C���Ƃ܂ł�����B

|

|

�@�i�}15�́A����܁i��Z�����j�N���́w�]�ː��x�ł܂�������o�����A���D�ł��������A����ɂ����Ă���l�q���A�H��t��̕M�Ő��������ƕ`����Ă���B�@�앝�̍L�����{����ɋ��������邽�߁A��ɂ���o���ĐΊ_��g��ł���̂������邪�A���̂���o�������݂��S���̓��{�����Ɏc���Ă���̂��ʔ����B�j

�@����͉��镶������i�ꔪ��l�j�N�A���≮�䉮�����q�炪�o�肵�āA�[���p�����ݒu�������ꂽ�B

�@����͔��グ�̈ꁛ�����̈��ςݗ��āA�[���l�i����������Ƃ��͂��ꂩ��⏞����d�g�݂ł������B

�@�Ƃ��낪���{���Ă݂�ƁA�p�����s���̗L�͋��≮���l���A���{�䏊���Ƒg��Ŏ�������錋�ʂƂȂ�A�⏞�����x�ꂪ���ł������B

�@���N��ꌎ�A���{�����E�ɐ����h���Y�E�ɐ��������q�E�_�艮�d���Y�E�ω��F���q�狛�≮�ܐl���p�����։�������A���̔p�~�����k�����A���݂͊̎Ⴂ�҂������ɂ������鑛���ƂȂ����B

�@����s�͌ܐl����S�����A�p�����̍s���a���Ƃ��Ď�蒲�ׂ��B

�@���̌��ʌp�����͔p�~�ɂȂ������A�v��I�ȋs�E���ߕߎҌܐl�͎��X�ɘS�������B

�@�����ŗv����ʂ��������̋��≮�����́A�ܐl�̈ԗ�̌ܗ֓��𗼍�����@ *17 �Ɍ��Ă��Ƃ��� *18�B

�@���݂͊��A�}�����X�s�s�̎��v�ɉ�����ɂ͂����ɂ��苷�ƂȂ�A�֓���k�Ќ�A���݂̒��������s��Ɉړ]�����B

�@���̂��Ƃɑ��T�U�G�Ɉ͂܂ꂽ���P�l�̋L�O�����A�v�ۓc�����Y�̔蕶�Ō��Ă��Ă����i�}16�j�B |

16�@���{���k�l�̋��͊L�O��

|

�@�܂����̕t�߂ɊC�Y�����������X�������̂����̂��߂ł���B

�@�ς̋����́A�s�Ŕ���c�����������ϋl�߂čؕ��ɂ����B�����̍���肱�ꂪ�]�˃b�q�̍D�݂ɂ����A�u�ώρv�Ƃ��Đl�C���W�߁A�S���ɂ��̖����m���Ă������A���ܒςɎc���Ă���X�͂킸���O���B

�@�ύ��ނقǂɖ����悢�Ƃ����̂ŁA��X�`�����`�̎Ϗ`����łɎ���Ă���B

�@�ȉ������̗]�k��������B

�@�]�˃b�q�͔��g�̂������肵�������D���������B

�@���b�������́u�����v�Ƃ��āA�C���V�E�}�O���͋��݂͊ł��s�̓����O�������B

�@�g�����D�܂�o���̂́A�������I���ɂȂ��Ă���ł���B

�@�]�˘p�Ƃ����L�����C�̑܂̒�ɓ�����A�K���ȉh�{�ɕx�ސ����z�������������u�]�ˑO�v�̊C�́A�����������g�̋��ɐ▭�Ȗ���^�����̂ł������B

�@�����ł̓n�}�`�̂悤�ȁu�����v���{�B�ŏd�v���܂��Ȃ������A���ꂳ���R�������Ȃǂ̖�Â��̋��Ɖ����Ă���B

�@�E�i�M���]�ˑO�̋��ɓ���B�Ƃ����̂͏��ʂ̊C���̂܂��鐅���E�i�M�̍D���ŁA�_�c�삪����i���c�쉺���j�ɗ������邠����͐�D�̋���ł���A�������̖��𖼏��V��������قǂ��B

�@�M�҂̏��N������A�グ�����̂ڂ銋����̖x�؋��̗����́A�E�i�M�ނ�̐l�Ŗ��܂������̂������B

�@�C�ۂ͍������������A�]�˂��ł���O����͌��ŊC�ۂ��Ƃꂽ�B

�@����J�̖��́A�C�ۂ�t��������q�r�i�|��G�j����������ł������Ƃ���o���Ƃ�����قǂł���B

�@���̍��̊C�ۂ́A�h���h���̌ł܂�̂܂ݖ������炵�ĐH�ׂ����A�₪�Ď��X�L�Ƀq���g�āA���C�ۂ��o�ꂵ�A�C�ۂ�H�ׂ邱�Ƃ����y�����B

�@���\�̑�n�k�Ő̊C�����N�������߁A�C�ۂÂ���͕i��E��X�E�H�c�⊋���E�Y���̊C�݂ֈڂ������A����̑O�̎Q���ł͂��y�Y�Ɂu�C�ہv�������A�S���I�ɗL���ɂȂ����̂ł���B

�@�C�ێ�q�̉��ǂ�Z�p�̌���������āA�C�ۂ̕i���͒��������サ�A�䏊�ɊC�ۊ����Ƃǂ�����ƁA�����~�܂ō��肪����������Ƃ����B

�@����R�����̊؍��Y�u�C�ہv�������Ă��鍡���ł́A���̂悤�Șb���B

�@��������吳���ɂ����ĊC�ې��Y�͍ō����ɂȂ��� *20 ���A��킪��������Ƃ낦�����A�u���x�o�ϐ����v�̍H��p�t�̃^���������A���̃g�h������ *21

�B

�@�v���Βϋ����̉��U���A���̂悤�Șp�����Ƃ̕���̈�̏o�����������̂ł���B

*1�@���c�M�Y�c�M���̎��j�A�ƍN�Ɠ��������q�E���v��ŏG�g�Ɛ키�B

�@�@�@�̂��G�g�Ɏd���A�փ�������ŖL�b���ƂȂ�N�ǁB

*2�@�w����W�x�c�Q�l�哹���F�R�̒��ŁA���۔N�Ԃɖ����̌����L���Â����B�������́w����W�lj��x�B

�@�@���Ɂw�������S�W�x���L���B

*3�@��ؗ����w�]�˂ƍ]�ˏ�x�V�l�������ЁA130�y�[�W�B

*4�@�������i����������j�c���݂̍]�ː�́A�w�X�����L�x�E�w��ҋ��x���ł͑�����E�����Ƃ������Ă���B

�@�@��q�̂悤�ɍ]�ˎ���ɓ��藘����Ƒa�ʂ���悤�ɂȂ�ƁA�u�Ƃː�v�ƌĂꂽ�i�}17�j�B

�@�@�����͐_�c��㗬���u�]�ː�v�ŁA�����n���S�u�]�ː싴�v�̉w�����c���Ă���B

�@�@������͖����ɍ]�˂ւ̑哮���ƈӎ�����Ă���A����Ɂu�]�ː�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B

�@�@�i�ɓ����w�]�ː앨��x�L�g�[���j�B

*5�@�w������}�u�x�c�����̍����n�S�̈�t�ԏ��@�U�������N�ԂɊ��s�����A�������݂̖����n���B

*6�@��쌴�����w�s�����l�̕ϑJ�x�S���[�B

*7�@�w���j�̂Ƃт�x�c��{���ЁA76�y�[�W�B

*8�@�����T���w���̓��x�A�u�k�Ќ���V���A116�y�[�W�B

*9�@�w�G������x�c�����̗��Ȍ�푈���Ȃ��Ȃ�������ɁA���Ƃ�����̌o����`�ւ悤�ƁA���y�̌��t�ŏ����ꂽ���y�́u�������T�v�B�퍑�̎������킩��B

*10�@�w�]�˖����}��x�c�_�c�̒�����ē��K�Y�E���F�E�����O��A��������V�ۂɎ���40�N�ԂŊ��s���ꂽ�]�˒n���B�����G�t���J���ځE���e�q�̂����G�͓����̎��R�E�������ʂ��ċM�d�B

*11�@�n���c�]�ˑO�����͎��E�ݖ�����ߕ��܂ŏ������ړ�����A�u������́v�ƌĂ�đ�ɂ��ꂽ�B

�@�@�@�㔼������]�˒n��Y�Ƃ����B���A�n��菤�i������ɂ���������A�u����ʂ��́v�ƕʏ̂��ꂽ�Ƃ����B

*12�@��쌴�O�f���B�x���V���w���̓���T��x�A��g�V���B

*13�@�s���s����j�������i�s��s�k����2932-1�j�BJR�u�s��v�w��苞���o�X�����o�R���ˍs�u�����ّO�v���ԁB

*14�@���{�̐������ꂢ�ɂ���W��w��݂�������{�̐��x�A��ȏo�ŎЁA286�y�[�W�B

�@�@�@�@�Ȃ��A������E����e�������͍]�ː������iJR�u�V����v���o�X�j�O����B

*15�@�ρc�����A�����̎傪���c�����_�n�i�n���ςȂǂƂ����j�ŁA�c�N���_���炨���������t�Ƃ����B

�@�@�@���̒n������������o�Ă���B

*16�@�j���c�j�Ƃ̓R���p�X������̈ӂōq�C�m�̂��ƁB

�@�@�@��Z�Z�Z�N�A�������[�X�`���ƂƂ��ɃI�����_�D���[�t�f���ɏ���ĖL��ɕY�����A�ƍN�̖f�Ռږ�ɂȂ����p�l�E�B���A���E�A�_���Y�́A�O�Y�����ɗ̒n��^����ꂽ�̂ŁA�O�Y�j�Ɩ�������B���̍]�ˉ��~�i���{������1-16�j�ɋ����肪����B

*17�@��������i�������j�@�c�����̖������𑒂����̂��͂��܂�ŁA�Ȍ㎖�̎��ҁE�郖�X�̌Y���҂𑒂��Ă���B

�@�@�@�i���ˌ��Y��̉���@��JR�u���Z�v�w�O�j�B

*18�@�k���i�w������̗��j�x�����o�ŁA85�y�[�W�B�w���{���j�x��O���A47�y�[�W�B

*19�@�l�c�`��Y�w�]�˂��ׂ��̍Ύ��L�x�������ɁB

*20�@�]�ː�斯�Z���^�[���y�������i����1-42�j����旧���y�������i��n��50-1�j�ɂ͊C�ێY�Ƃ̊W�������W������Ă���B����Ƃ��C�ۑg���̌���╪���ނ���������Ă���B

�@�@�Ȃ��A�ŋ߁A�H��r���̋K�����ɂ���āu���̓����p�v�ɋ��ޕ����̂��������݂��͂��߂����A�����p���f���H�̂悤�ȑ�H��̗��v�D��s���Ɛ����h�q�̏Z���^�������荇���Ă��錻��ł���B

*21�@��c��ҁw��c�̎j�b�x�@159�y�[�W�B |

top

��������������������������������������������������������������������������������

|