|

****************************************

Index 総論(西洋人渡来前) 総論(西洋人渡来後)

ベトナム カンボジア ラオス タイ ビルマ マレーシア インガポール インドネシア フィリピン

|

東南アジアとよばれる地域(1)

総論(西洋人渡来前)

1 東南アジアとよばれる地域

① 地域的区分

② 東西の接点

③ 新しい出発

④ 総合的理解を

2 東南アジアの諸民族

① インドシナ

② マレー

③ インドネシア

④ フィリピン

⑤ タイ

3 インド的世界の上に

① インド文化の東漸

② ジャワへの進出

③ ベトナムのインド文化

④ クメール文化

4 南海史の興亡

① 東洋と西洋の間

② 南海史の舞台

5 イスラムの世界

① イスラム教の成立と分布

② 教義および習俗

③ マラヤ世界のイスラム化

④ インドネシアに入ったイスラム |

|

|

1 東南アジアとよばれる地域 top

① 地域的区分

ここに東南アジアというのは、中国大陸の南、インド半大陸の東にあたる北緯三〇度、東経九〇度から一三〇度にまたがる地域で、この地域にある国々を北から順にあげれば、ベトナム民主共和国、ベトナム共和国、ラオス、カンボジア、タイ、ビルマ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンの一〇ヵ国がふくまれる。

このうち、マレーシアは一九六三年八月、マレー述邦、シンガポール、英領北ボルネオ(サバ)、サラワクが合併して成立したが、これについては当時ブルネイが武力でこれに反対の抗争をつづけ、インドネシアも激しくこれに反対する一方、マレー、フィリピン、インドネシアを結ぶ連邦国家マフィリンドの結成が提唱された。

その後、シンガポールは、主として経済的・人種的な問題からマレーシアを離脱し、インドネシアは一九六五年九月三〇日(九・三〇事件)のクーデター以来、新しい軍事政権の樹立によって、従来の「マレーシア粉砕」のスローガンはきわめて影うすいものとなっている。

これら東南アジア一○ヵ国のなかには、共産主義国あり、独自の「社会主義」を標榜する中立主義諸国あり、自由世界に属し、東南アジア条約機構(SEATO)を通じて、アメリカと軍事的に結びついた国あり、また、現に激しい戦場になっている国や、国内の政治的動揺がゆれやまない国がある、というふうに、きわめて多元的・流動的な様相を呈している。

東南アジアというのは、アジアを極東、南アジア、西(あるいは西南)アジアに区分した一つの地域的分類にはかならない。

岩村忍教授によれば、それは西南アジアの「乾燥」にたいして、湿潤地帯であり、また、前者が「ムギとビツジ」を経済地盤としているのにたいして、「イネとウシ(水牛をふくむ)」を経済地盤としている地域である。

また、ある歴史学者はアジアを

①中国文化圈を主とする東アジア

②モンゴルからトルコにいたる北アジア

③イラン、エジプト、シリア(アラビア)を中心とする西アジア

④インドを中心とする南アジアの四つの歴史的世界

にわけて構想している。

東南アジアは、①と④の世界にまたがるわけである。

さらに、ある地理学者(石田竜次郎教授)は、「モンスーンは必ずしも東南アジア全域にあるものではないが、地球上に東南アジアほど大きなモンスーンの地域はない」として、東南アジアを統一する自然的特徴の一つにモンスーンをあげている。

「東南アジアの自然は、モンスーンのリズムで季節的に統一されている」というのである。

もっとも、ここでは東南アジアをきわめて広義に解して、

「ジャワを終点として、インド、パキスタンから中国、日本までの扇形のアジア大陸の東南部をさす」という立場をとっている。

② 東西の接点

このような地理的区分のほかに、いまこの地域に生起しつつある世界史的現実に若干の感情移入をこめていえば、東南アジアの「東」は、東風西風の東であり、東南アジアの「南」は、いわゆる洛北(北の工業圈・南の原料圈)問題の南を意味する、といえないこともない。

たとえば、ベトナム、ラオスには、いま東西勢力の血闘がくりひろげられており、また、アジアの東北部を占める中国が、いわゆる「自力更生」をモットーとして、強力に社会主義工業建設をすすめているのにくらべて、東南アジアの諸地域は、今後の「開発」に多くの課題をかかえている。

さらに、インドシナ地域だけをとりあげてみても、北のベトナム民主共和国(北ベトナム)は、社会主義工業化をめざして、すすんでいるのにたいして、南のベトナム共和国(南ベトナム)は、米とゴムに代表される農業国である、というふうに一つの地域内での「南北」現象もある。これは極東の朝鮮の南北の場合も同様である。

それだけに、東南アジアはアジアのなかで、もっとも流動的であり、もっとも過敏な地域である。 |

水中で浮稲を刈る南ベトナムの農婦

|

いわば中国を巨大な胴体とするアジアのなかで、東南アジアはきわめてデリケートな下腹部を形成している、ともいえる。

さきにあげた東西、南北のあらゆる問題をふくめて、ここは世界史のなかでも政治的・経済的、また文化的に反応のいちじるしいところである。

③ 新しい出発

ただ、これらの地域あるいは国々をふくめて、共通に指摘できることは、タイを除く他の諸国が、日本の一時的軍事占領支配を脱し、すべて第二次大戦後に西欧植民地主義のくびきをはねのけて、民族の独立を達成した新興国だ、ということである。

したがって、ここにあるのは、古い文化をもった若い国々の一群である。

もちろん、政治的独立によってすべての問題が解決されたのでないことは、ベトナム、インドネシアなどの実情をみれば明らかである。

独立は解放のよろこびと同時に、新しい多くの困難をこれらの国の人びとにもたらした。

その意味では、政治的独立は、目標の達成というよりは、目標へのスタートであった。

そのスタートの時点は、別表の通りである。

同じ経済的後進地域、未開発地域あるいは新興勢力であるアフリカやラテン・アメリカとくらべて、東南アジアには東南アジア独白の歴史と性格がある。

たとえば、ラテン・アメリカについていえば、ハイチの独立が一八〇四年、エクワドルが一八一一年、アルゼンチンが一八一六年、というように、そのほとんどが一九世紀はじめの二〇年代までに(キューバだけが一八九八年)一応独立を達成しているのにたいし、東南アジア諸国の独立は、別表の通り、ほとんどが第二次大戦後のことである。

|

托鉢に歩く僧

|

東南アジア諸国は、独立国家としては世界史の新しいぺージに属する。

しかし、これをアフリカにくらべると、あたかも一九六〇年が「アフリカの年」とよばれたことでもわかるように、アフリカでは第二次大戦後の六〇年代になって、植民地からの「独立」が相つぎ、現在三八の「独立」国が出現している。

したがって民族の独立と解放という点では、東南アジア諸国は、アフリカ諸国の年若い先輩にあたる。

ただ、ここで忘れてならないことが少なくとも二つある。

一つは、東南アジアとよばれる地域は、かってインドおよび中国の政治・経済的支配をうけた地域であり、とくにインドと中国を源流とする古い、豊かな文化が栄えたところだ、ということである。

これらの影響のあとは、いまなお堂塔、彫刻、文献、歌舞その他のかたちで保存されているだけでなく、思想・宗教・生活感情など、民族性の微細な点にわたってその性格がみられるのである。

なかには、文化的「化石」とでもいうべきほどに、ただ過去の痕跡をとどめるだけ、というものもあるが、戦乱と平和、宗教や習俗を通じて、いまなお独自の性格を形成し、あるいは独白な民族性となって微妙にあらわれるものが少なくない。

東南アジアは、たしかに中国とインドが出会い、行きちがう場所であったし、今も巨視的な意味では、その関係に変わりはない。

東南アジアは、まさに「インドと中国の間」にある地域である。

現在、目前に生起しつつある事実についても、このよう応歴史的背景や素地を通して、はじめて正確にとらえられる面が少なくないのである。

第二に忘れてならないのは、東南アジア一○ヵ国が、一つ残らず第二次大戦すなわち「大東亜戦争」で、日本ファシズムの軍靴が踏み荒らした地域である、ということである。

いわゆる米・英・仏・蘭と日本とのたたかいの戦場であった東南アジアは、同時に日本をふくめて東西の帝国主義・植民地主義と被圧迫民族との抗争の戦場であった。

現在のベトナム戦争にみられるように、この第二の性格はまだ残っているのである。

この意味で東南アジアと日本は、文字通り「切っても切れない」深い因縁をもっている、ということができる。

東南アジアは、日本にとって遠い国々ではなく、反対に、近い国々である。

アジア・アフリカ、とくに東南アジアの激動や流動ということがいわれる。

たしかにその通りである。

しかし、流動する主体そのものについての理解や認識は、十分であったろうか。

動いているのは、そこに存在する東南アジアである。

歴史の場としての東南アジア、いま動きつつある部分をふくめて、東南アジアそのものを歴史的に把握することが大切である。

④ 総合的理解を

ひるがえって、これまで東南アジアにたいする認識あるいは関心の度合いを考えると、歴史的・地理的あるいは経済的・社会的・文化的、どの角度からみても、十分とはいえなかった。

まして、これらを総合的に理解する努力が、きわめて不十分であった。

これは一つには、東南アジア自体がインドシナ半島、インド半大陸の一部(ビルマ)、多島海地域にわかれていて、関心の焦点を合わせにくいことにもよるし、かって日本が中国にたいする侵略戦争を「南方」へ拡大していった過程をそのままに反映して、いわば大陸に従属した部分としてしか認識せず、東南アジアモのものを主体的に把握する姿勢に欠けていたことにもよる。

このことは、東南アジアをまだ未開発の資源をふところに抱いたまま、いつまでも長い眠りからさめきらない後進地域であるというふうに、簡単に規定してしまう、きわめて安易な見方とつながっている。

たしかに四季の変化のデリケートな日本の気候・風土からみれば、東南アジアは暑い、暑い国々であり、午睡の習慣一つをとりあげてみても、そこに住んでいる人たちの生活態度や行動様式には、我々の目にきわめて緩慢にうつるものが少なくない。

耐えられないほどの気温の高さと、それにともなう人間の怠惰、それが南方すなわち東南アジア本来の姿である、といまなお考えている人たちが多いのである。

このような見方、考え方が全然当っていないわけではない。

温度と湿度が高いために、人間の行動は敏活さを欠くが、そこでは植物が勢いよく繁茂する。

生物の成長はおどろくべきほど早い。

ある地域では米の二毛作、三毛作さえ可能である。

米だけではなく、茶、砂糖キビ、たばこ、綿花、ゴム、ジュート、キナなどをとっても、東南アジアは世界で屈指の生産地である。

しかし、西欧勢力のこの地域への侵出が、まず香料の獲得にはじまり、つづいて原料作物の栽培であったことからもわかるように、東南アジアの自然さえもが多くの改変をうけてきている。

山地や島嶼奥地の焼き畑から、デルタ地帯の水田農業の間に、近代的なブランテーションが散在する風景には、けっして牧歌的といいきれないものがある。

自然の景観そのものにさえみられる、いわゆる「近代化」にともなう多くの矛盾を、歴史に照らし、現代の時点で正当に把握することが必要である。

東南アジアに住む二億以上の人口の大部分が、米、トウモロコシ、タピオカ類を主食とする人たちであることはいうまでもないが、ベトナムの石炭、マラヤの錫と鉄鉱石、インドネシアの石油など、鉱産資源も絶無ではない。

これらの資源を有効に生かして、工業化の道をおしすすめようとする努力も行なわれているし、鉱産・動力資源に恵まれないところでも、それぞれに開発計画をたてている。

かえって開発についての外国からの「援助」を、植民地主義化の再現ではないかと警戒しているほどである。

東南アジア諸国家間の地域協力のための機構としては、国連アジア極東経済委員会(エカフェ)の本部が、バンコクにおかれているし、マラヤ、フィリピン、タイを加盟国とする東南アジア連合(ASA)、その他の経済協力機構も構想されている。

このようにみてくると、東南アジアとよばれる地域の構造ならびにその志向するところは、けっして単一ではない。

多島国家としてのインドネシアで早くからいわれているように「多様のなかの統一」を把握すると同時に、「統一のなかの多様性」すなわち各地域・各民族の個性をそれぞれ正確に把握することが何より重要である。

仏教、イスラム、キリスト教、その他の原始宗教や、それにもとづく伝統・習俗および文化の問題を考えると、なおさらこの統一と多様性、そして、その間に示現される地域および民族の個性を理解することの必要が痛感される。

このような理解を通じて、東南アジアそのもののもつ厚みを知ることができるのである。

2 東南アリアの諸民族 top

東南アジア諸地域の種族・言語系統は、きわめて複雑多岐で、必ずしも定説のないものも少なくない。

各地域別に主要な種族的な特徴だけ筒単に誌しておこう。

① インドシナ

ベトナム独立後にベトナム人によって書かれた「ベトナム小史」(Thanh-Luong, A Short History of

Vietnam)の冒頭には、ベトナム民族の起源について、きわめて簡単につぎのように書いている。

「現在のベトナム人の祖先が、ベトナムの北部や中国南部から揚子江にかけて居住していた、多くのべ卜族(Viet tribes)の一部族であったことは、いっぱんに認められているところで ある」(五頁)

独立前のベトナム人は、いわゆるアンナン(安南)族の名でよばれていたが、中国およびフランスの植民地時代のにおいのこもった、この言葉はいまは使用されない。

ベトナム族(キン族)

ベトナム総人口の八五%を占めるベトナム族の人種的起源については、北方から南下したモンゴル族の一種とみられている。

クメール族(カンボジア人)

ジャワを経て渡来したインド人が、先住民と混血したもの。あるいは、クメール・ドムと称するネグリート族とマレー族の雑種ともいわれる。

ラオ族

モンゴル系のタイ族。

チャム族 マレー系のインドネシア族。

ムオン族 ベトナム族と同系統。

以上のほかに、いわゆる「山地蛮」の名でよばれる少数民族がある。

これら少数民族のうち、北ベトナムでは北部二省で自治区を形成して、ベトナム族と完全に同一視され、南ベトナムでもその一部は解放民族戦線に参加して、独立・解放のたたかいに従事しており、植民地時代の「分割統治」の名残りとしての差別感は次第にうすれつつある。

インドシナの少数民族は、人種学的な体型や言語・習俗などにより、つぎの各種に分類される。 |

インドシナ山地に住む白メオ族の女

|

タイ族 トー、白タイ、黒タイ、ノン、シャジン、パイ、ツラオ、ションジン、キシュウなど。

マン族 マン・ラン・クン、マン・タ・バン、マン・シァオ・パン、パ・センなど。

メオ族 プ・メオ、ハイ・メオ、ホン・メオ、ホア・メオ、メオ・ムォン・チャなど。

ロロ族 ロロ、プラ、ホニ、シァ・フォなど。

ジャライ族 母系中心。

これらの少数民族は、ベトナム西方の高地や、カンボジアのメコン沿岸、ラオスの高原地域に住んでいるものが多い。

② マレー

アジア南東の突出部にあたる地理的特殊性、すなわち背後はインドシナ半島を経てアジアの中心につながり、マラッカ海峡およびボルネオ(カリマンタン)海をへだてて、東インド諸島への通路にあたるところから、ここにははじめ北方住民の南下があり、のちに海洋をわたっての人種の混交がみられたと思われる。

これらの先住種族のうち、最古のものはネグリート族、ついでサカイ族(インド・ドラヴィダ系)、プロト・マレー(南方から北上)の三種族がある。

しかし、現在マレーの人種構成の主力をなしているのは、農業民ドイテロ・マレーで、比較的新しい時期(七世紀から一二世紀頃)に、パレンバン、メナンカバウ地方から半島に渡来して、定着したものとみられる。

その後、インド人、アラビア人の渡来が相ついで、マレーの人種構成は、さらにいっそう複雑なものとなっている。 |

マレー土着民

|

③ インドネシア

自ら「多様のなかの統一」(Bhinneka Tunggal Ika)を誇りとしているインドネシアは、フィリピンと同様、多数の島々から成っているが、その人種基幹はネグリート、プレ・ドラヴィディアン、ネシオット、プロト・マレーの四種である。

これらの人種の移動について、D・N・アイジット氏は、「インドネシア社会の歴史」(邦訳「新しいインドネシア」所収)のなかで、つぎのように書いている。

「現在のインドネシア人の祖先は、紀元前三〇〇〇年ぐらいの昔に、この島々に移ってきたものと考えられています。

その原住地は、後インド地方(インドシナ、タイ、ビルマの地域)です。……

彼らは、それぞれの氏族ごとに大きな家に住み、メコン河やイラワジ河、サルウィン河のほとりで生活していました。 |

パッタク族の女

|

盛装したモロ族の男女

|

この種族が西北から移動してきた種族によって圧迫され、アジア大陸とオーストラリア大陸と、それからアフリカ大陸とアメリカ大陸の間にとびとびにある島をめざして移ってきたのです。

彼らは一氏族ずつ出発して、別々の島にたどりつきました。

彼らはインドネシアに、稲作の技術と一緒に新石器時代をもたらしたのです」(同二二~二三頁)

アイジット氏は、そこにインドネシア社会史の発端としての原始共同体の社会を見出しているのである。

古代の人種移動後に、インドネシアに移住して、その主力となったのは、もちろんマレー人である。

④ フィリピン

住民の大部分はマレー種族である。普通にフィリピン人というのは、「マレー種族中のキリスト教徒」をさすものといわれている。

しかし、マレー種族より先に移住してきたものとして、インドネシア族およびネグリート族がある。

フィリピンでは、キリスト教徒族と非キリスト教徒族の二大分類が行なわれているが、このキリスト教徒族そのものが、種族ヤパ語の相違によって、ヴィサヤン、タガログ、イロカノ、ビコール、パンガンナン、パンパンガン、カガヤン、サンバランの八種族にわかれている。

人口はヴィサヤン族が圧倒的に多いが、社会的・政治的にはタガログ族が優勢で、首都マニラを中心に勢力をもち、国語もタガロダ語である。

非キリスト教徒族には、回教徒のモロ族やイゴロット族、イフガオ族、カリンガ族、ティンギアネス族その他山地の少数民族がある。

⑤ タイ

タイの支配階級である、いわゆるタイ(シャム)人は、タイ族である。

タイ族は北方から南下の過程で、モーン族、クメール族と混血し、のちには中国人(華僑)と混血して、タイ国民の主力を構成している。

タイもまた古くから民族移動の十字路にあたっているため、西から東へ、北から南へ、多くの種族の移動があり、ネグリート系のスマン族、オーストロネシア系のマレー族その他、モーン・クメール系のサカイ族その他、チベット・ビルマ系のムッソニー族その他、そしてタイ族系の諸民族など、人種的にはきわめて複雑である。

これら東南アジアの原住的な諸種族のうえに、アラビア系の回教徒および中国人の来住が重なり、近代ヨーロッパ人による植民地化にいたるまで、東南アジアは人種的・言語的・文化的にきわめて複雑な成層を構成している。

3 インド的世界の上に top

① インド文化の東漸(とうせん)

インドネシア(Indonesia)のネシアはネソス(nesos)つまりインドの「島々」を意味し、かっては南海史の主要舞台であり、また、オランダがここを植民地として支配していた時代には、闌領「東インド」の名でよばれた。

インドシナは、インドの政治・文化が北上し、中国の政治・文化が南下する接点にあたる。

文字通りインド的なものと、中国的なものとの交錯する地域である。

それはいまのベトナム、カンボジア、ラオスにおける王国の興亡のあとにもあらわれている。

このように東南アジアは、古くから中国とインドの間にある地域であったが、さらにイスラム教を信仰するアラブ族がこれに加わり、多くのイスラム国家の興亡ののちに、近代ヨーロッパ諸国がここをその勢力範囲にしたがって制覇する。

しかも、この征服者と被征服者の間には、いわゆる中間階級としての外来中国人すなわち「華僑」が介在するのである。

東南アジアには、人種的・政治的・文化的・宗教的に、多くの歴史的エネルギーが一種の層をなして構成されている。

いわばこのピラミッド的な重層の頂上で、現在東南アジア諸国は独立を回復し、それらの歴史的重圧のなかから、彼ら自身の「民族の個性」を再発見しようとしているのである。

人類学ないし考古学的な古代のことは別として、早く西暦紀元前後に、より高度な文化として、インド文化が今日のインドネシア(ジャワ、スマトラ)およびインドシナに移植された。

これらインド人の東南アジア移住あるいは、インド文化の東漸については、

①金や銀の名で象徴される東方へのインド商人の富の追求、

②仏教的な平等観によって他民族との接触をおそれなくなったこと、

③インド人自身の海洋渡航技術の発達、などがあげられている。

そのほか、単に経済上の欲求だけでなく、植民者として東南アジアの半島部や島部各地に勢力圏を形成するほどの大移動も行なわれている。

この移動の経路について、松本信広教授は、

①インドのベンガルから海岸沿いにビルマにいたるもの、

②アンダマンとニコバルの間あるいは、さらに南方のニコバルからマレー(主にケダー地方)にいたるもの、

③そこから東へ、南へ分岐してマレー東岸、スマトラ、ジャワにいたるコースをあげている。

とくに、マレー海岸には、インドの植民者がつくった国々が小さな単位をなして形成され、たとえばプンピン、ケダー、パタニなどは早くインド文化の栄えたところであった、といわれている。

② ジャワヘの進出

古代ジャワに関する記録で、紀元四、五世紀のものと推定される碑文のなかに、

「(プルナワルマン)王は、或る河より約九キロメートルの疎水をひき、頂上の一部の排水を改善したこと、ならびにバラモンに千匹の牡牛を贈ったこと」が誌されている、という。

ジャワに遺存する碑文の多くが、ヒンドゥー語で書かれていることと思いあわせて、東インド世界へのインド文化の影響の深さを想像することができよう。

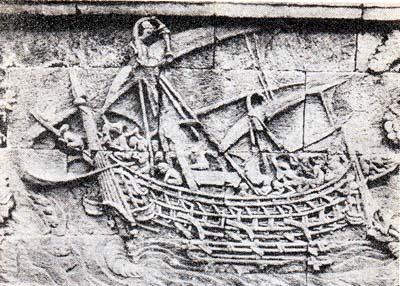

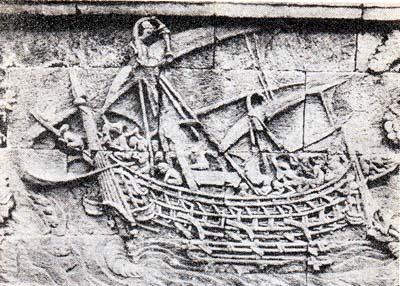

ジャワの仏教は、シュリーヴィジャヤ(後述)のシャイレンドラ王朝(八世紀~一〇世紀)の頃に興隆したといわれるが、王が構築したボロブドゥールの南海船の壁画について、松本信広教授は戦前にきわめて示唆深い説をのべている。 |

ボロブドゥールの南海船の浮彫

|

「ジャワのボロブドゥールに残っておる南海船の浮彫をみると、大きなジャンクの舷側に筏状の浮木を結びつけておる。

一体、舟、主として独木舟の片側または両側に支架を付し、これに浮木を結びつける船構造は、インドネシア特有のもので、ミクロネシア、メラネシア方面にまで拡がっておる。

この形式の舟はインドネシア人が、インドシナを南下してきた際、メコン河の急流を下る独木舟の舷側に竹を結びつけ、もって船の浮力を増した習慣からおこり、激流のなかの船操縦に熟練した彼らが、やがてシャム湾頭に到着しその河船より転化したアウトリッガー式の船舶によって、南海に航海民族として雄飛するにいたったというのが、ハイネ・ゲルデルン氏の説である。

これはきわめて蓋然性の多い議論であるが、このインドネシア的技術をインド式船構造に採用したのが、おそらくはボロブドゥールの浮彫、マドゥラの大寺院の歩廊の壁画にみえる船形式で、シナ史にいう崑崙船とは、かくのごときものを指したものではあるまいか。……

崑崙人というのは、南海においてインドの影響をうけたモーン・クメール、マレー系の種族をさした総名なるべく、船の構造も崑崙の特色が取入れられておることは当然といわなければならぬ」(弘文堂書房「東亜世界史」Ⅱ所収「南方地域」より) |

|

祭壇細部浮彫

|

リンガ祭壇(ダナン博物館蔵)

|

③ ベトナムのインド文化

インド文化は、さらに海路と陸路を通じてインドシナに及んでいる。ベトナム中部海岸に、二世紀の終り頃(一九二年)に建国されたチャム族の国家チャンバがそれである。

チャンパが林邑の名でよばれたのは、ユエ付近の象林県から興ったことによるものであるが、はじめ中部ベトナムの南方へむかって領域を拡張したチャンパは、三世紀の半ば頃から次第に北進し、四世紀の半ば頃(三四七年)には、現在の北ベトナムのタインホア付近まで進んでいる。

ここで中国の晋軍とたたかって、これを撃破したのである。 |

まさにインド的なものの北上と、中国的なものの南下の衝突を示す典型である。

後にたくさんの日本人が居住し、日本橋(カオ・ニャパン)の遺跡を残しているフェーフォ(ホイアン)も、もとはチャンパの港であり、ここから西方数十キロのところにあるチャンパの首都チャキョウ(別名シンガプーラ)や、ミソン、ドンズオン付近には、ヒンドゥー教や仏教の遺跡が多く、アマラヴァティー派の仏像をはじめ、インドからの将来品とおぼしきものも発見されている。

そこからさらに南へかけて、クヮンガイ、クイニョン、ニャチャン、カムラン、ファンラン、ファンティエトなど、いまベトナム戦争の激しい戦場あるいはアメリカ軍基地となっているところは、いずれもチャム名を合わせもつ地域で、サンスクリットその他インド文化の余韻をつたえる遺物が発掘されている。

そして一七世紀の終り頃(一六九三年)チャンパ王バータムがユエのグエン王に一族をとらえられて、国土を併呑されるまで、中部ベトナムの海岸地帯は、軍書にも詩書にも悲しいインド的なチャンパ王国の物語をひめた土地となっている。

|

アンコール・ワット正面全景

|

アンコール・トム王宮壇の一部

アンコール・トム王宮壇「癩病王」像

|

④ クメール文化

インドシナ半島の西部カンボジアについては、さらにインド的な文化の影響が徹底している。ジョルジュ・セデスは、「インドシナおよびインドネシアのヒンドゥー教諸国の歴史」(Geroge

Coedes, Historie des Etats Hindouises d'Indochine et d'Indnesie.)のなかで、一五世紀までのカンボジアとその近隣諸国の歴史を叙述している。

カンボジアがインドの影響下におかれたのは、チャンパより早く、紀元一世紀頃である。

すでにその頃「貿易商人やバラモン僧たちがやってきた」のであった。

中国の年代記にあらわれるフーナン「扶南」(山を意味する)は、現在のカンボジアにあたる地域を占め、西はシャム湾沿岸、東はべトナムのファンラン地方まで広がっていた、強大なクメール族の貿易・海軍国であった、といわれる。 |

このフーナン国は、七世紀頃にいまのカンボジアからラオス南部にまたがる地域におこったチェンラ「真臘」王国に征服されたが、これが数ヵ国に分裂し、南部にはジャワの君主たちが及んできた。

その中からジャヤヴァルマン二世(八〇二~八五〇年)がクメール族の国家を形成したのが、アンコール王朝である。

ジャヤヴァルマン二世は、即位のとき神王(デーヴァラージャ)の祭祀を創始し、そのとき天然の山のかわりにピラミッド風の寺院の入口の山上で、厳かな儀式をとり行なった、といわれる。

その後ヤショーヴァルマン王(八八九~九〇〇)が、アンコールの地にかれの名をとったヤショダラブーダと名づける新都をひらいた。

この最初のアンコールの市街の中央に、世界の中央の山メルーをかたどったピラミッドふうの一大寺院を建立するため、丘をひらかせ、そこにデーヴァラージャの祭壇を設けた。

これがアンコールートムすなわち大王城の起こりである。

その後、代々の王によって寺院や聖殿が相ついで建てられたが、スーリヤヴァルマン二世(一一一三~五〇)は、ついに自分目身の葬儀を行なう寺院となったアンコール・ーワットを建造した。

アンコールにのこる神像は、ほとんどみなヒンドゥー教のものであり、神祠の本尊にリンガ(男女の性器の接合したかたち)を祀っているものもあり、廊壁の浮彫もラーマヤーナその他インド伝来のものである。

これがかって日本で祇園祗精舎と間違えられたこと(旧水戸彰考館所蔵の祇園精舎図は、アンコルール・ワットの見取図と同じ)は、寛永九年正月にこの地にわたったことを誌した肥州之住人森本儀太夫の墨書題名とともに知られているが、これらの事実を考証した故伊東忠太博士は、とくに「アンコール・ワットの建築的価値」について、つぎのように述べている。 |

アンコール・ワット外廊壁面浮彫

|

「このプランは、元来いかなる理由でできたものか。これが根本の問題であるが、未だ的確と思われる説を聞かない。

あるいはインド伝来の様式であるという者もあるが、インドのヒンドゥー教伽藍にこれと同型のものはない。

南方インドのものには幾重の塀をめぐらした例はあるが、数匝(すうそう)の廊をめぐらしたものは見当らぬ。

ジャワやチャムパにも部分的に若干類似の気分のものがあるが、もちろん同範疇に属するのではない。

すなわちアンコール・ワットの型は、アンコール・トムの中心にあるバヨンなどとともに全然他に比類なき特殊のものである。……

結局インドからカンボジアにヒンドゥー教が輸入されると同時に、ヒンドゥー教建築の方式も輸入されたので、広義のインド系建築に属するには相違ないが、クメール民族の特殊の心理をもって、これを改竄(かいそ)し、一種変態の保式を創造したと考えるよりほかに、説明の方法がないのである」(雑誌「新亜細亜」昭和一五年八月「仏頂印度支那特集」号所収「アンコール・ワット」)

「門廊のとりあわせの考案は、ことのほか奇巧である。

ことに屋根の石材をもって本瓦葺のごとくに処理せる、その輪郭のかすかにS字型曲線をなしたる、巴瓦(ともえがわら)に相当するところに竜(ナーガ)の彫刻を施したる、いずれも面白く、インド趣味と何処にか支那趣味の漂うを感ぜしめるのは只事でない」(同)

「要するに、アンコール・ワットは文化史上きわめて重要なる遺跡であると同時に、建築史上においても未開の領土を蔵する謎の秘庫であり、芸術上より見るも世界稀有の異形と袮するに足るので、当時のクメール民族の文化が高潮に達していたことを知るのである」(同) |

アンコール・トムやワットについては、フランス人(たとえばピエル・ロティの「アンコール詣で」)をはじめ、多くの人によって紹介されているが、ここにいうところの「謎の秘庫」は、まだ十分に解明されたとはいえない。

ただ、これがインド文化やインド精神を基訓にしながら、クメール族独自の性格を示し、しかも「何処(どこ)かに支那趣味の漂うを感ぜしめる」というのは、きわめて興味の深いものがある。

数年前に、毎日新聞社主催の「カンボジア王国秘宝展」が東京上野のデパートで開かれたことがあった。

アンコール・ワッ卜の石像彫刻のほか、青銅、木彫、機織、装飾品までがかなり大がかりに展示された。

これを解説したなかで、前記松本教授は、

「クメール人は、インド人渡来以前から青銅器時代にはいり、相当な技術者であったのではないかと考えさせられる」

といい、また、

「インドの文化は、あらゆる点で圧倒的で、クメール文化はそれから生まれたことはいなむことはできぬが、インドの影響の大であったのは、六世紀から九世紀までで、九世紀から一三世紀にかけては、クメール人は独自の道を歩んだといわれている」 |

と書いている。

著者自身それらの作品をみて卒直に感じたのは、それらが多分にインド的系譜を思わせながらも、インド寺院の造型にみられる歓喜抱擁の肉感的なものはなく、何か稚拙で、端正で、一種抑制した清純さを秘めている、ということであった。

これはベトナムを数度旅行したときにも、著者自身しみじみと感得したものであった。

中国的な規格的なものではなく、インド的な一時的奔放さてもなく、細流が木陰をさらさらと流れていくような、もの静かな情熱とでもいうべきであろうか、そういうものがそこには大様(おおよう)にまた、繊細にリズム感をもってあふれでているのであった。

それがインド的な基調のうえにあるプラス・アルファ的なクメール文化の面影であり、それこそ中国でもインドでもないクメール的、あるいはベトナム的なものに通うもののようである。

その後、クメール王国は隣国クイのアユティア王国のラーメスエン王(一三八八~九五年)のとき、首都アンコール・トムを陥れられ、一時その支配をうけた。

その後、一度は独立を回復したが、再びシャム軍に首都を奪われ、都をプノンペンに移した(一四三四年)。

それ以来、この独自の文化を誇るアンコール・トムも、アンコール・ワットも熱帯樹の茂みのなかに、荒廃のまま埋れてしまったのであった。

と同時に、カンボジアはその後も転々と都を遷し、たえずシャムからの圧迫をうけ、さらに東方ベトナムからの侵略をうけた。

現在、シアヌーク国家元首の堅持する中立政策のもとでも、隣国タイとの間に領土問題がたえずくり返しもちだされているのは、遠く一四世紀の終りにその源を発しているのである。

その間、アユティア王国が、ビルマの攻略によって滅亡する(一七六七年)までインドシナ半島南部に覇を唱えたのである。 |

石像、クリシュナとバーラーラーマ

|

さて、バヨンの四面像の鼻は欠け、石像は崩れかかり、榕樹は寺の屋根をつらぬく、というふうに長く荒廃のまま残されていたクメール文化の造型をしのびながら、クメール族の今様の小唄を一つ紹介しておこう。

ストゥン・トレンの森

最初のルフラン

森のなかに 大猿(ジボン)が三匹

一匹は亜麻色 もう一匹は青く 三匹めは赤く

森のなかで三本の木が動く

一本は赤く もう一本は青く 三本めは亜麻色!

コピュール

Ⅰ

赤い大猿は

亜麻色の木の上に

亜麻色の大猿は

赤い木の上に

Ⅱ

一人の猟師が通りかかって

そして森の中へぶっ放す……

大猿は死んだよ

赤いのと亜麻色のと!

Ⅲ

青い大猿は

青い木の上

そのままそこに

生きてて陽気に騷いでる!

最後のルフラン

それは教える 森の中では

見えないようにしてなきゃならぬと

女がお前をちらっと見たら

その服の色と同じ色に変れと!

(坂本泰雄訳)

(注)ジボン(gibbon)はインド産の大猿または手長猿。 |

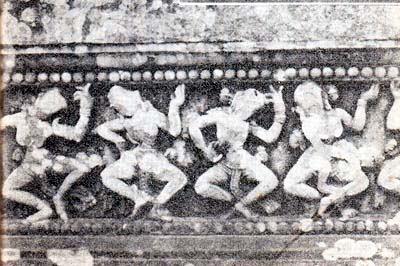

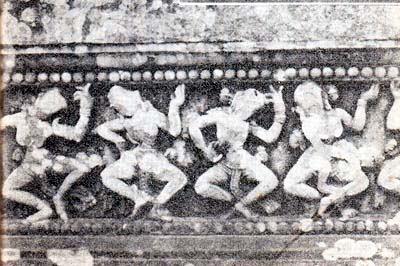

バヨン壁面浮彫

|

4 南海史の興亡 top

① 東洋と西洋の間

まだ、世界史ということばが、学校でも社会でも普及していなかった頃、つまり第二次大戦前には、世界の歴史は、西洋史と東洋史に公然と大別されていた。

もっとも、このときの東洋という概念には、ヨーロッパに近く、そして、ヨーロッパの東としてのいわゆるオリエントや、日本に近く、そして、日本との関係のもっとも密接なアジア大陸がふくまれていた。

歴史学や民族文化についての専門家の場合は別として、日本では東洋といえば、中国・インドをふくむアジア大陸ないしは半大陸を意味する場合が普通であった。

いまでも、西洋と東洋という視角で、歴史や政治や文化の問題に焦点を合わせようとする考え方が、学界でも一般社会でも通用している。

もっとも、従来のような意味での東洋と西洋という視角のレンズをさらに厳密に、そして新たに規定する必要があることも指摘され、「東洋と西洋の間」に新しい何かを見出そうとする学問的努力もこころみられている。、。

しかし、東・西の二本柱のなかで、世界の興亡を考える見方は、想像以上に普遍化されている。

たとえば明治維新の直前の頃から、佐久間象山(一八一〇~六四)は「西洋の芸術(技術の意味)、東洋の道徳」といい、橋本左内(一八三四~五九)も「器機芸術は、彼(西洋)にたり、仁義忠孝われに存す」といっている。

象山は、この「芸術」を用いて、嘉永元年(一八四八年)に大砲をつくったのである。

しかし、明治維新後の日本の歴史を考えると、この東西対抗のワクのなかにおいてではあるが、南北の観念あるいは想定が強く作用している。とくに、それは軍事面の政策を通じて顕著である。

いわゆる日・中戦争が「拡大」して、当時の仏領インドシナ(仏印)から、当時の闌領東インド(蘭印)、米領フィリピン、英領ビルマにまで日本軍が「侵出」したとき、これらの地域は総称してひと口に南方とよばれた。

戦争で中国へ行った人たちがひとしく「大陸へ行った」といっているように、東南アジア諸地域へ行った人たちは、ひとしく「南方へ行った」といっている。

これは大東亜戦争すなわち第二次大戦になってはじめて言い出されたことではなく、実は、日本の軍部には早くから戦略的に南北の想定があった。

陸軍は大陸政策にあたり、海軍は海洋政策をになう、という意味で、「北守南進」あるいは「北進南守」ということが、日本軍部の伝統でさえあった。

陸奥宗光(むつむねみつ)が朝鮮・中国などへの「侵出」をこころみるときは、海軍は南方政策で守勢的もしくは慎重政策をとり、海軍が南方で積極的な政策をうちだすときは、陸軍は大陸政策でやや守勢をとる、というのである。

もちろん、これは明治以来それぞれの時期における国際情勢と日本の国力に応じて考えられたことであるが、日本が中国での戦争でゆき詰まり、いわばその打開策としてインドシナ以南の「南方」へ戦争を拡大(エスカレート)したとき、これまで不文律視されてきた日本軍部の想定は一擲(いってき=捨て去る)されて、陸海軍は仲よく一時に「北進・南進」を強行したのであった。

そこには、米・英・仏・蘭への「敵意」があり、西にたいする指向も強かったが、軍事的あるいは経済(資源)的関心のほかには、南への関心や認識は、きわめて薄かった。

というよりは、東西対抗感のなかで、さらに日本の勢力拡大という侵略的立場からの「南方」であって、米・英・仏・蘭など、いわゆる西洋の帝国主義・植民地主義が侵出してくる以前のこれらの地域についてはもちろんのこと、これら西洋勢力の抑圧下におかれてからのこれら地域についての認識も、ほとんど皆無であった。

当時「南方ボケ」ということばが使われたが、日本の軍人・軍属は南方へ行って暑熱のため頭がボケたのではなく、南方諸地域についてはじめから無知だったのである。

古く、南蛮渡来ということばもあるが、これさえも南方を根拠地として、そこから鉄砲、毛織物、鹿皮、鮫皮、蘇木(そぼく、染料)、各種香料、薬種をもってくるポルトガル人やオランダ人が主であって、その南方地域の土地や人については、ほとんど知るところがなかった。

南蛮人というのは、宣教や貿易を主目的としてやってきた異国人をさすのであり、南蛮物というのは、彼らがたずさえてきた珍奇な文物を総称する言葉であった。

② 南海史の舞台

しかし、西洋の植民地主義勢力が、そこを舞台として、布教や征服や貿易をほしいままにする前に、そこには、それこそ「土着」の人たちの築いた、ゆたかな独自の世界があった。

東洋と西洋の区別のほかに、あるいは東洋の歴史のなかのいま一つの大事な世界として、そこは南海史の世界であった。

現在のインドネシアを主舞台として、そこにはシュリーヴィジャヤ、マジャパヒトの二王国が栄え、これらの王国の興亡には、現在のマレーシア、シンガポール、インドシナ、そして、中国がそれぞれ重要な関係をもち、オランダ、イギリス、フランスなどの勢力の東漸(とうせん)とも密接なかかわりをもっていたのである。

まず、南海の二王国の興亡を概観してみよう。

シュリーヴィジャヤ王国

シュリーヴィジャヤは、七世紀の頃スマトラ島の一角から興った王国で、紀元六八六年にはジャワ島を制圧し、その勢力はマレー半島から、遠くはカンボジアやセイロンにまで及んだ。

スマトラ島は、金や香料の産地として知られていたが、藍色の水深いマラッカ海峡からリンガ諸島を抱く水路は、単にインド洋と南シナ海をつなぐというだけでなく、中国とインドあるいはイランとを結ぶ当時の東西海上交通の要衝にあたり、ここに位置したシュリーヴィジャヤ王国には、脳子(樟脳)、乳香(かんらん科の大木からとれる樹脂)、金顔香(安息香の一種)、安息香など、文字通りエキゾチックな匂いのする香料をはじめ、東西の物資が数多く集まり、それが繁栄の基礎となったのである。

いま、インドネシアでは、ジャワ島が人口もっとも稠密で、政治の中心となっているが、かってはスマトラを中心にいま問題のマレーシアをふくむ地域を合わせて、当時の一大貿易王国が築かれていたのである。

スマトラ南部のパレンバンは、諸国物資の集産の一大中心地であった。

このスマトラを中心とするシュリーヴィジャヤ王国の文化の基調はインドであった。

もちろん、それはインドとの物資交流にともなってインド文化がもちこまれたことによるものであるが、宗教もブラーフマ教や仏教が流行し、シュリーヴィジャヤの王は、インドと同じくマハーラージャ(大王)を号していた。

とくに仏教については、歴代のマハーラージャがこれを保護し、寺院や精舎を建立した。 |

全盛期のシュリーヴィジャヤ王国の領土

|

たとえばマーラヴィジャヨットゥンガヴァルマン(Marravijayottungavarman)という、大変長い名の王様は、南インドへ仏教寺院を寄進し、その頃インドから仏僧がシュリーヴィジャヤヘ仏教の勉強に留学してきた例もある。

この意味でシュリーヴィジャヤは、単に東西貿易の中心であったばかりでなく、宗教や文化の中心でもあったのである。

しかし、一方中国の影響や中国との交流も盛んで、当時のスマトラ人が漢文を学び、スマトラ島に中国の文字(漢字)が使われていたことを示す記録もある。

もっとも、これら宗教・文化の保護者は主として貴族的な支配階級であって、一般民衆の間にまで浸透したのでないことはいうまでもない。

さらに同様のことは、サラセン(イラン)との交流についてもいえるわけで、やや遅れてはイスラム教もシュリーヴィジャヤに移植されている。

学者の研究によれば、シュリーヴィジャヤの島々からは、大小の舟がザンジパールにまで往来して、商品を交換し、「互いに言葉を解し合った」とさえ、いわれている。

近代におけるほど、アジアとアフリカは無縁でも疎遠でもなかったのである。

|

|

|

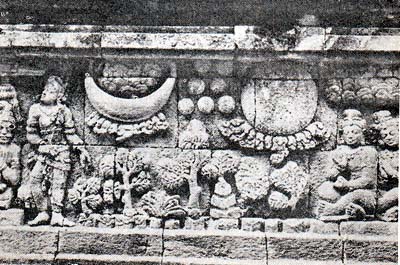

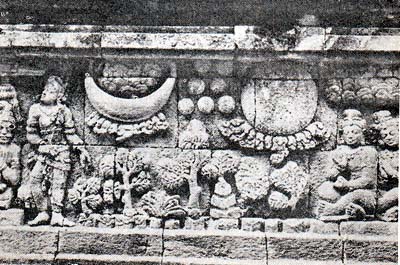

ボロブドゥール廻郎浮彫、女子像群(左)、日月図(右) |

しかし、南海史上にも大きな変化が生じつつあった。さきにもいったように、インド的なマハーラージャを名乗ったシュリーヴィジャヤのシャイレンドラ王は、大乗仏教の信者であり、また、保護者であり、ジャワのマゲランに近いボロブドゥールに壮大な仏塔を建造した。

これはインドシナのアンコール・ワット、アンコール・トムのヒンドゥー遺跡とならび称される壮大な仏教遺跡である。

しかし、シュリーヴィジャヤによるジャワ支配も、十一世紀に入った頃、インド東部のチョーラの遠征に制圧されたのを契機として、ようやく中部・東部ジャワ人の反抗をうけはじめた。

スマトラ島、ジャワ島の双方に軍をひき入れるほど、両者は覇を争い、一時はシュリーヴィジャヤがジャワを再制圧したが、東部ジャワには、すでに独立の小王国が相ついで勃興しつつあった。

そして、ついにスマトラ島を根拠地とするシュリーヴィジャヤにかわって、ジャワ島を根拠地とするマジャパヒト王国(一二九四年)が登場するのである。

マジャパヒト王国

その交替の理由としては、歴史学者によって二つのことが指摘されている。

一つは、当時の東西・南北交流における変化である。

すなわち、シュリーヴィジャヤ時代の交通幹線は、イラン・インド・シュリーヴィジャヤ・中国を結ぶものであり、ジャワはいわばローカル線に属していたが、その間に中国とジャワをインドシナ経由で結ぶ交通路が次第に発展しつつあった。

中国の泉州から、インドシナのチャンパを通り、ジャワ島にいたる線、のちには中国とジャワを結ぶ線が主要幹線となってきたのである。

もちろん、これには中国の繁栄も作用していることはいうまでもない。

第二の理由は、十三世紀の終りに行なわれた蒙古帝国のジャワ遠征である。

フビライの軍勢は、まず陸路アジア・中東を席巻したが、海をこえての遠征は、いずれも失敗に帰している。

これは草原に生い立った英雄が、ついに海原を征服しえなかったものとしてすこぶる興味が深い。

蒙古帝国は、一二五八年バグダッドを占領して、アッバス朝を滅ぼしたが、その前年、一二五七年にはベトナムでチャン(陳)帝に服従を要求して拒否され、ついにタンロン(いまのハノイ)を九ヵ月にわたって占拠した。

ベトナムには神風は吹かなかったらしいが、疫病が流行して蒙古軍は敗退を余儀なくされ、それをめがけてベトナムのゲリラ部隊は追撃を加え、これをうち負かした。

その後一二八三年(~八七年)再度のビルマ侵略につづいて、蒙古軍は一二四年(~八五年)にも再び五〇万の大軍をおくって、チャンパとベトナムへ攻めてきた。

海上と陸上と両方から来襲した蒙古軍のため、タンロンは再び占領された。

ベトナム軍は総力をあげて抗戦し、タンロン(ハノイ)の東北、タンロンの東南方、タンロンとハイズオンの中間、ハイズオンとハイフォンの中間の四ヵ所の戦闘で蒙古軍を撃滅した。

ところが、ベトナムの元寇はこれにとどまらなかった。

一二八七年(~八八年)、三たび蒙古軍は兵船五〇〇隻、軍隊五万(六〇〇〇の雲南兵をふくむ)をもって、報復にやってきた。

しかし、今度もバクダン河の河口で、チャン・フンダオの指揮するベトナム軍の猛反撃にあい、潮の干満を利用した河底の杭にひっかかって蒙古軍はさんざんに敗北した。

日本への蒙古の二度目の来襲、神風が吹いたといわれる弘安の役(一二八一年)は、ベトナムにたいする蒙古軍の最初の来襲と二度目の来襲の間の出来事であった。

このように、南のベトナムで、東の日本で敗北を喫しながらも、蒙古帝国の大汗フビライの軍隊は、一二九二年(~九三年)にいまのカリマンタン(当時はカリマタ島)を経て、ジャワ島に来襲した。

東部ジャワの王族ラーデン・ヴィジャヤは、はじめ蒙古軍に降り、マジャバヒトに居を移したが、詭計をめぐらして蒙古軍をうち破り、東部ジャワを征して、覇をとなえた。

これがマジャパヒト王国のはじめである。

同時に、南海史の舞台は、スマトラ島を中心とした時代から、ジャワ島を中心とする時代に移るのである。

それは中国・インドシナ(チャンパ)・ジャワを結びつけようとしたフビライの夢を逆に、シャワ・インドシナ(チャンバ)・中国をむすんで、当時の東西・南北の交易を中心に繁栄していったのである。

もちろん、南海の二つの王国、シュリーヴーシャヤと、新興のマジャパヒトの間に対立抗争がなかったわけではなく、そこには中国(明朝)の介入もあったが、シュリーヴィジャヤ王国は、一四世紀の終り頃には、ついにその影を没し、マジャパヒト王国の時代になる。しかし、マジャパヒト王国もこれから一五世紀へかけてが全盛期で、やがて国内におけるイスラム教徒勢力の台頭、また、マラヤにおけるマラッカの繁栄におされて、一五一八年にはこれまた影を没し、いまは東部ジャワにその古名を残すのみとなったのである。

この間、東西交易の発展につれて、はじめスマトラ、マラッカ、そして一世紀以上も遅れてジャワに、西方イスラム教が商品や人間の往来とともに伝わってきた経緯を史家は指摘しているが、貿易・宗教・文化・軍事のいりみだれた南海史の興亡は、同じ地域を舞台とするインドネシア、マレーシアのその後の対立・抗争と対照しても、きわめて興味の深いものといわねばならない。

今も昔も、南海は東西・南北問題の激突し、流動する地域であった。

5 イスラムの世界 top

① イスラム教の成立と分布

イスラムは、予言者マホメット(五七〇頃~六三二年)によって興された宗教である。

中国で回回教または回教の名でよばれたところから、一般に回教ともいわれているが、正確にはアラビア語のイスラムである。

(しかし、本書では、慣用にしたがって、イスラムと回教を時に併用することにする)

キリスト教と同じように、セム族によってはじめられたイスラム教は、アラビア半島からイラク、シリア方面にひろがり、イラクからイランに入って、ここで二つの方向に分岐した。

一つはアフガニスタンを経てインドに入り、今一つはイランから中央アジアに向い、ついに中国にまで伝播したのである。

中国の新疆(しんきょう)省には、いまでもイスラム教徒が絶対多数を占めている。

いま、アジアの独立国でイスラム教徒が多数を占めている国としては、西のトルコからはじまって、イラク、イラン、アフガニスタン、パキスタン、インドネシア、マラヤなどがあり、イスラム教徒が少数民族として居住している国としては、インド、セイロン、タイ、インドシナ諸国、フィリピン、中国などがある。

このうち、インドはパキスタンと分離する前には、約一億のイスラム教徒を擁していたが、約六〇〇〇万人がイスラム教徒の「純潔な国」(パキスタン)に移住したので、現在は約四○○○万人が、宗教的少数民族として居住しているわけである。

インドネシアは、東南アジアだけでなく、全アジアを通じて、イスラム教徒人口のもっとも多い国であるが、パキスタンと異って、ここではインドと同様、「信教の自由」を認めている。

パキスタンでは、憲法もまた「アッラーの名において正し」とされ、コーランが憲法のうえにあるのにたいして、(インドおよび)インドネシアでは、憲法で「信教の自由」が保障され、宗教国家ではなく、世俗国家の形をとっている。

独立のイスラム国家およびイスラム国家以外の少数民族としてのイスラム教徒の総人口は約四億数千万人と推定されており、イスラムは仏教(ヒンドゥー教をふくむと)、キリスト教とならんで、アジアおよび東南アジアでは無視できない勢力である。

② 教義および習俗

イスラムでは、最高唯一なる神、永劫不滅の神、ならぶものなき神、としてのアッラー以外の何ものをも認めない、というのが根本教義である。

しかも、コーランに「子もなく、親もなく」とあるように、「生みも生まれもしない」というのが、この神の特性であり、この点キリスト教の「聖母マリア」や「父なる神」とも異るし、また、因果応報や輪廻転生を説く仏教とも異るのである。

アッラーを信じ、その天啓にしたがえば、罪が許されて水遠の生命をあたえられるのである。

この永遠の生命の世界が、キリスト教の天国、仏教の極楽にあたるわけで、この点では同じくアジアに生まれた三大世界宗教は、共通点をもっている、ということができる。

コーランでうたわれた天国は、「果物がゆたかにみのり、花が咲き、河の流れる楽園」となっているが、これをアラビアの砂漠地帯に住む人たちは、その風土に応じて想像したであろうし、東南アジアの湿潤地帯に生きる人たちは、これまた、その風土に応じて想像したであろう。

天国はみな苦しい生活の針の穴を通じて描かれるイリュージョンだからである。

ただ、カースト制度がきびしく、偶像にとりまかれ、もって生まれた素性からついに解放されることの不可能であったヒンドゥー教の世界では、社会のいちばん下積みの人たちが、偶像崇拝のない、また、職業の貴賤を認めない、イスラム教の世界に入ることによって、みずからを解放したのであるが、東南アジア諸国ではインドほどの社会的拘束はなかった。

イスラム教では、職業の貴賤を認めないと同時に、仏教やキリスト教のように、僧侶や宣教師という特別の階層も認めなかった。

東南アジアへのイラフームの伝来が、アラブやインドの商人たちの移住に伴って行なわれたのも、そのためである。

イスラム教徒は、豚肉を食わない。これはヒンドゥー教徒が、牛肉を食わないのに比べてもさらに徹底的である。

また、「酔わせるものをとることを禁ずる」という、コーランの教えにもとづいて、イスラム教徒は、酒を飲まず、阿片を吸わない。

しかし、アラブの杜甫ともいうべきハーフィズその他の酒讃詩人がおり、珠玉の名篇をのこしていることを考えると、アッラーヘの礼拝さえ怠らなければ、アッラーについで、貴ぶべく、親しむべき精神への傾倒はゆるされたのであろう。

阿片の吸引もアラブ世界に完全に後をたってはいない。

また、イスラムの一夫多妻主義ということがよくいかれる。コーランには、一人ないし四人まで妻をめとることが認められてはいるか、これはマホメットが寡婦や孤児の救済のために考慮したものであり、まして、複数の妻を「平等に公平に」扱うことが条件である。

実際には、一人が一人とむすばれるのが、イスラム教徒の世界でも正常とされている。

しかし、経済や生活に余裕があり、数人を平等に愛する(と袮しうる)人たちだけが、一夫多妻をほしいままにしたのである。

これはイスラムの世界にかぎったことではなく、中世の封建社会でも、高度に資本主義経済の成長発展した現代でも同様である。

さて、東南アジアにイスラムが本格的に入ってくるのは、マジャパヒト王国が没落に瀕した一五世紀半は頃からであるが、それ以前にイスラムは、八世紀から九世紀にかけてサラセン商人の渡来とともに、東南アジア各地にもたらされている。

シュリーヴィジャヤをはじめカリマンタンや、インドシナのチャンパにもイスラム教徒が居住していたことが、一〇世紀頃の記録に残されているが、もちろんこれらは土地に定着したものではなく、外来人とともに外来宗教として点在したにすぎなかった。

イスラムの教化が東南アジアでやや本格化してくるのは、十一世紀以降で、これもまたヒンドゥー教や仏教と同じくインドを経由してであった。

インドにたいするイスラムの侵入は、早くも七世紀前半からといわれるが、その後ガズニー朝(九六二~一一八六年)、ゴール朝(一一八六~一二〇六年)の時代に、トルコ系のイスラム政権によって、インダス下流地域、グジャラート地方、ベンガル地方がイスラム化されるとともに、これらの地域と交易関係をもっていた東南アジア各地に、アラブ商人その他を通じてイスラムの影響が顕著になってきた。

③ マラヤ世界のイスラム化

マラヤ世界にイスラムがもたらされたのは、一三世紀であるが、スマトラ島東部のメラユ王国がイスラムを国教としてとりあげた最初の国であった。

メラユ王国はマラヤ半島までは、その支配を伸ばすことはなかったが、一四世紀の半ば頃、マジャパヒト王国がマラヤ人の入植地域や、テマセク、パレンバン、メラユなどの諸王国を席巻したとき、イスラムはマラヤ各地に定着していった。

とくに決定的なのは、当時東西・南北交通の要衝であったマラッカ海峡を擁するマラッカのイスラフム化であった。

この経過を独立マレーシアの公的記述から要約してみよう。

マジャパヒト王国のテマセク王国侵略、つづいてタイ族のシンガポール島占領の結果、パレンバン出身のテマセク王族パラメスワラ王は、マラッカに逃げた。

そして、一四〇五年パラメスワラ王は、中国の明朝の承認をうけ、いまはマジャパヒトにかわって北からの大きな脅威となっているタイ族にたいして中国の保護をうけることを約した。

このパラメスワラ王が一四二八年、イスラムを受入れたことによって、アラブの教師、商人の影響ならびにアラブ世界との接触がにわかに増大するのである。

しかし、それでもパラメスワラ王の後継者たちは、依然としてシュリーヴィジャヤの王号シュリーマハーラジャヤを名乗り、中国との政治的・貿易的関係をもひきつづき保ち、こうして東アジアとインドおよびイスラム世界との二面交易でマラッカは繁栄をつづけたのであった。

一五世紀の半ば頃、マラッカの黄金時代がはじまる。それはマラッカの最大の征服者チュア・ハーンの時代である。

マラヤの各地やスマトラの征服が行なわれ、国家の富と権威は、ますます高揚された。

こうして繁栄の強大な中心マラッカからイスラムの影響がマラヤ世界にひきつづき拡大され、徐々にヒンドゥー教にとってかわるのである。

このイスラム化の大きな推進力となったのは、マラッカ住民の重要な部分を構成する豪商ならびに貿易商の人たちであった。

一五世紀の初めにはイスラムの影響は、ボルネオ(カリマンタン)島に及び、この地方の交易を支配していたブルネイ国によって取入れられ、ここでもまた西はインドおよびイスラム世界、東は中国からの文化的・商業的な影響が支配的となった。

このように、マラヤ世界におけるイスラム普及の中心は、マラッカであった。

したがって、イスラムおよびインド、中国と異なった第三の要素のこの地域への侵入が、マラッカの支配を通じて行なわれたのも当然である。近代的ヨーロッパ勢力の侵入である。

④ インドネシアに入ったイスラム

一方、インドネシアにおけるイスラムの興隆と普及については、マジャパヒト王国の衰運と密接に結びついているのが注目される。

インドネシアでも初期には、インド商人やアラブ商人が交易のため、海港都市にやってきて、インドネシア婦人と結婚し、定住したのが、イスラム化のはじめである。

マジャパヒト王国は、ジャワ島を中心に、東南アジアに政治・経済・文化の繁栄を誇り、とくにヒンドゥー教や仏教寺院の建立は、王家の栄華を象徴するものとなったが、ハヤムニワル王の死後、玉位継承の戦乱があり、これを契機に属領の離反するものが相つづき、ついに一四七八年ヒンドゥー教徒の一王者によってうち負かされた。

これまで強い中央集権の支配下にあった諸地域では、マジャバヒト王国の滅亡によって、互いに小国分立して、相争う形となった。

一五世紀のはじめ頃、すでにマジャバヒト王国の地方官らのなかに、おそらく豪商や貿易商人との接触によってであろう、イスラムに改宗するものが出ているが、これらの地方官がマジャバヒト王国末期および王国滅亡後のいわば下剋上の時代に新しいイスラム政権を樹立したことによって、イスラムはインドネシアの政治機構のなかに浸透し、定着していった。 |

ジャワ婦人の服装

|

マジャバヒト王国末期の造型にみられるように、そうでなくとも本来虚飾的・偶像崇拝的な要素の強いヒンドゥー教は、ますます退廃の色を濃くし、一方、現実生活のうえでも、ヒンドゥー教の王侯(ラージャ)地方領主(パンサロン)、代官(フンガワ)や地主など封建的支配者の抑圧に苦悩する農民の反乱が起こって、民衆は偶像打破の戦闘的な新宗教として、イスラムを心に受入れる下地ができていたのであろう。

しかも、それらは単に外来的宗教としての性格がかなり薄く、インドネシアの風土に適合する面を強めてもいたのである。

元々、インドにおけるイスラム政権の樹立にともなって、イスラムが教義内容や儀式などの点でも、正統派的でない、ヒンドゥー化された一面をもっていたのに加えて、インドからきたイスラムはさらにインドネシア化されている。

たとえば、偶像を信仰せず、「アッラーのほかに神なく、ムハンマドはアッラーの使い人なり」ということだけを信じ、ただ、天の一角、メッカの方向にむかって日に数度の礼拝をささければこと足りるのが、イスラム教徒本来の姿であるが、ヒンドゥー教のシヴァ神の信仰になれてきたインドネシア人にはじめて迎えられたイスラムは、神秘的な正統派(スンニー派)そのものではなく、既成の信仰とかなり密着したものであった。

後にインドネシアのイスラムは、次第に正統化(スンニー化)されるが、学者のなかには、インドネシアのイスラムには、その外貌の下にヒンドゥー教や仏教の教義ならびに儀礼の残渣があるだけでなく、もっと素朴なアニミズム、スピリチズムの要素さえみられることを指摘している者もある。

一五二〇年頃、マジャバヒト王国は、完全にイスラム教徒の手にうつり、かっての支配圈に多くの小国が乱立することになったが、一五八六年にはマタラーム王国が興って、ジャワ中東部を支配し、また、西部ジャワには一五六八年バンタムのサルタンが独立した。

バンタムは一五七九年、ヒンドゥー教を奉ずるパシャジャラン王国を討ってこれを併合した。

(かってのマジャパヒト王国創立の頃の名宰相ガジャ・マダとともに、パシャジャランの名も、今それぞれジョクジャカルタとバンドンの大学の名に残っている)

マタラームもバンタムも、一六世紀末ジャワの東西に覇を唱えた二大イスラム国家であるが、その中間に位置するチェリボンも同じくイスラムの小国家であった。

ただ、ジャワ島東南岸にあるバラとハンガン王国だけが、ヒンドゥー王国の名残りをとどめていた。

しかし、一七世紀になると、バランバンガンのヒンドゥー教徒も、ついに東方のバリ島に移り、いまインドネシアでは、観光の島バリ島だけに、ヒンドゥーの信仰と遺跡と習俗が残っている。

ジャワ島東端のパンジュワンギーからは、文字通り一葦帯水の指呼の間にあるバリ島へは、マジャパヒト王国の滅亡とともに、ヒンドゥー教徒が大挙して移住し、仏教を交えたヒンドゥー教がこの陽光と緑に恵まれた島国の基調となったのである。

椰子の蜜林に熱帯の日が沈んで、猿寺の猿たちも闇のねぐらへひそみ、近くの寺からケチャ(モンキー・ダンス)の叫びが聞こえる頃、インドふうの築地のこわれた石垣の間を音もなく歩いていくバリ島娘だもの後ろ姿をみると、かってはマラヤからインドシナにまで及んで、貿易に信仰に繁栄を誇ったヒンドゥー王国が、ついに東の涯の小島に追いつめられるまでの興亡の名残りが漂っているかにも思われるのである。

マラヤヘのポルトガル侵入と同様、インドネシアへのポルトガル侵入、つづいてオランダの進出も、このようなイスラム王国の勢力割拠のなかで行なわれたのであった。 |

バリ島路傍のヒンドゥー寺院

|

top

**************************************** |