|

****************************************

Index

総論(西洋人渡来以前) 総論(西洋人渡来以降)

ベトナム カンボジア ラオス タイ ビルマ マレーシア インガポール インドネシア フィリピン

東南アジアとよばれる地域(2)――総論(西洋人渡来以降)

6 西欧勢力の侵出(I)

① ヨーロッパ勢力の登場

② ポルトガルの進出

③ スペインの出現

④ オランダのインドネシア支配

7 西欧勢力の侵出(Ⅱ)

① イギリスのインド経営

② イギリスのマラヤ進出

③ フランスのインドシナ統治

8 華僑の世界

① 華僑とは

② 移住の歴史

③ 同化と役割 |

④ マラヤとシンガポールの華僑

⑤ インドネシアの華僑

⑥ インドシナの華僑

⑦ タイの華僑

⑧ ビルマの華僑

⑨ フィリピンの華僑

9 初期の民族抵抗(インドネシアとインドシナ)

① 資本と技術の支配

② ディポ・ネゴロ戦争

③ 強制裁培制度

④ 政僧ピニョールの暗殺

⑤ フランスの同化政策

⑥ 民衆の詩 |

6 西欧勢力の侵出(Ⅰ) top

① ヨーロッパ勢力の登場

初期における東南アジア諸地域へのヨーロッパ勢力の侵入は、ヨーロッパ諸国の勢力の消長をそのまま反映したものであった。

いってみれば、インドおよび東南アジアは、当時の列強勢力の角逐の舞台であった。

ここに舞台であった、ということには二重の意味がある。

一つは文字通りインドおよび東南アジアが、ヨーロッパ初期資本主義の原料略奪の場所であり、ちょうどスターの人気が交代するように、支配者としてつぎつぎに登場する国家にも、それぞれ必然的な消長があったということ、いま一つはインドおよび東南アジアがヨーロッパと世界の征覇に地理的な場所を提供した、というだけでなく、いわば舞台装置そのものの側にも若干の問題があった、ということである。

第二の点をいま少し詳論すれば、南海が東西および南北交易の要衝として、一度は輝かしい歴史の脚光を浴びながら、やがてヨーロッパ勢力伸長の舞台になった、ということは、この地域におけるかっての勢力の中央集権が崩れ、その結果として生じた下剋上の風潮のなかで小国家へ分裂して、互いに拮抗するところへ、ヨーロッパ勢力が強い権力と新しい経済力をもって浸潤してきたことを意味する。

これはマラヤ、インドネシア、インドシナの各地について指摘できることである。

しかし、このことはヨーロッパ植民地主義勢力による侵略の事実を少しも合理化するものではなく、その武力的抑圧や経済支配がもたらした罪悪を少しでも軽減するものではない。

一般にいわれるように「分割して統治する」(divide and rule)政策にあたって、分割の条件は東南アジア側にもあり、ヨーロッパ勢力はそれを利用し、また、拡大して侵略の野望をたくましくした、というのが歴史の真実である。

しかも、侵略の当初には、武力で征服するかたわら、財貨で領土を買いとり、譲渡させるという方法も各地で行なわれている。

② ポルトガルの進出

まず、マラヤについてしえば、アジアにおけるポルトガル勢力の確立・拡大のため、インドに常駐の「副王」(あるいは「総督」)として、インド洋周辺に商館を設け、要塞を築き、常備軍を置いていたアルブケルケの派遣した艦隊が、一五〇九年にマラッカにつき、一五一一年にマラッカを手にいれている。

これがため、当時マラヤ半島とスマトラの東海岸を支配していたマラヤ帝国は崩壊し、マラヤの暗黒時代がこれから始るのである。

しかし、マラヤ帝国の栄光が、これで完全に消えてしまったのではない。

マラッカ王朝は、リアウ諸島(Riau islands)とジョホールを地盤に新しいイスラム国家を形成する。

しかし、このリアウ・ジョホール国家は、いまや東南アジアにおけるポルトガル勢力の中心となったマラッカを二度と回復することはできなかった。

マラッカを押えたポルトガルは一五二一年にはブルネイへ進出し、さらにアンボイナ、テルナテなどの島に基地をおき、付近の諸島嶼を支配して、ジャワ人の貿易を奪取するとともに、モルッカの香料貿易を独占した。

西はインド・アラビア海岸のゴア、東はマラヤのマラッカを押えたポルトガル「帝国」の威光は、従来のシュリーヴィジャヤやマジャパヒト王国に代わって、南海史にヨーロッパ勢力が登場したことを有力に示すものであった。

しかし先にも述べたように、∃ーロッパ植民地主義侵略の当初は、沿岸に基地を設け、商館と要塞を築き、海上勢力で物資を独占的に獲得するのがねらいであって、地域の住民をまだ直接的に支配・統治するというものではなかった。

海賊にひとしい行為で利益を貪れば足りたのである。

しかし、これら「海賊」につづいてあらわれたカトリック宣教師たちは、危険や困難があればあるほど、これを「神への奉仕」の反証として、熱心な布教をつづけた。

こうして南海の住民たちは、かってヒンドゥー教や仏教、イスラムが渡来したときとはちがって、物質的にも精神的にもヨーロッパ勢力の実態にふれることになったのである。

③ スペインの出現

ポルトガルについで南海に登場するのは、スペインである。

スペインは、当時海外発展でもポルトガルと相競う立場にあったことは、有名なトルデシラス条約(一四九四年六月七日)で、ポルトガル王エマヌエルとスペイン王フェルティナンド五世とが「ヴァート岬島の西三〇〇マイル子午線から西方の半球内に発見された異教徒国はすべてスペイン領に、それより東方の半球内に発見された異教徒国はすべてポルトガル領たるべし」と決めたことでもうかがわれる。

スペイン本国からインドへ向かった遠征隊は、途中でアメリカを発見し、そのためにスペインの東南アジアへの進出は、ポルトガルよりもややおくれ、フェルディナンド・マゼランが、フィリピン南部のサマール(島)の山々が見える地点に到達しだのは、一五二一年三月一六日であった。

マゼランはポルトガル船員で、のちスペインに帰化した人物である。

一五一九年九月二〇日にスペインのサン・ルカル・ド・バラメダ港を出帆し、二年半かかってフィリピンに足を印したのであるが、マゼランの最後はさらに劇的であった。

マゼランはサマール島には上陸せず、南部サマールの小島の間を縫いながら、翌四月七日セブ島のセブ港に上陸した。

ここでラージャ・フマボンと一戦交えたのも、ミサを行ない、「港を見下ろす高地に」大十字架をたてた。

しかし、青い目の侵略者にとって、ミサも十字架もカムフラージュにはならなかった。 |

フェルディナンド・マゼランの記念碑

|

住民の激しい抵抗をうけて、マゼランは、四月二七日セブ港対岸のマクタン島で戦死したのである。

侵略の初期に血に染められた十字架――いま毎年のようにクリスマス休戦をくり返す南ベトナム戦争を想うと、五○○年の時の経過にかかわらず、人間精神にはあまり大した変化はなかったようにみえる。

というよりは探検のかたちではじまったヨーロッパ勢力のアジア植民地化の歴史的時代が、まだ完全には終了していないことをこれは示すものであろう。

マゼランの死後も、スペイン王は四回にわたって、探検隊を派遣した。第四回目の探検隊のヴゴフロボ(Villalabos)は、サマール島を当時のスペイン皇太子フィリッピニ世の名にちなんで、フェリピナス(Felipinas)と命名した。

その後、一五六四年一一月にメキシコを出発したスペインの探検隊ミゲル・ロペス・デ・レガスピーの一隊は、六五年四月セブに到着した。レガスピーは、セブをフィリピン最初の首府とし、フェリピナスがフィリピン群島の総称とされた。

一五六九年レガスピーは、スペイン最初の総督となり、七一年にはイスラム国スレーマンの地マニラを総督首府に定めた。

一五六五年のレガスピー到着以来、一八九六年の反スペイン革命団体カティプナンの蜂起にいたるまで約三三〇年の間に、全群島に七二回の反乱があった。

つまり四年半に一回の割合で、スペインは住民の反撃をうけた。住民は宗教的・政治的自由をもとめて反抗したのであった。

しかも、その間にスペインのフィリピン統治は、ポルトガル、オランダ、中国、日本から、たえず政治的・軍事的脅威をうけ、フィリピンには内外ともにほとんど安寧な時期はなかった。

このうち日本との関係についていえば、一五七四年に日本人(庄公)のひきいる六〇〇名の水夫がマニラ攻略のためマニラ南方のパラニアケに上陸を企て撃退されたこと、一五九三年後陽成天皇のときフィリピン征服の勅命があったこと、一五八七~八八年トンドで起こった住民の反乱に日本人キリスト者フェルナンデスが助言者として参加したこと、一六〇六~○七年にスペイン官憲が日本人の都市居住者を市外に追放したとき、日本人が武器をとって反抗したこと、そして米比戦争(一八九九~一九〇一年)に日本人がフィリピン軍に協力したことなどがあげられる。(満鉄東亜経済調査局編「比律賓」参照)

探検に始るスペインのフィリピン支配で特徴的なことは、探検や開拓や征服に功のあった人間に、その土地と住民にたいする一種の支配権を国王があたえたことである。

いわゆるエンコミエンダ制である。この点でスペインの植民地支配者たちは、苛酷な税の取立てや、強制労働で、住民を圧迫し、住民の激しい抵抗にあい、反乱が相ついだのであった。

④ オランダのインドネシア支配

ポルトガルのマラッカ侵略、スペインのフィリピン攻略につづいて、オランダのインドネシア支配が起こるのであるが、これもポルトガル、スペインとの抗争を経て行なわれたのであった。

さきにもふれたように、マジャパヒト王国の勢力が衰退するにつれて、インドネシアは、イスラムの小王国に分裂していたが、イスラム商人のなかには、娘をイスラム王と結婚させて、その勢力を拡張したものさえあった。

このようなイスラム小王国の連合勢力は、一五二一年ついにマジャパヒトを完全に占領した。

かってのインドネシア共産党の指導者D・N・アイジット氏は、この戦争を「商業資本の利益と結び付いたイスラム封建王国と、なおまだ完全に農業を基礎にしているヒンドゥー封建王国との対立抗争であった」と書いている。

商業資本とイスラム、農業経済とヒンドゥー、この経済・文化の対立を他の資料にもとづいて、いま少し具体的に説明すれば、イスラム東漸の頃からジャワ島北方海岸には、貿易によって富裕となった都市がいくつもあった。

そこにおける資本のあり方は、もちろん、商業資本、高利貸資本の形態で、たとえば当時ジャワ島西部のパンタムの商人たちは、すでに行商を行なわず、貧乏なアビシュア海員などから、船舶を抵当として金を貸しつけて高利をとり、また、ジャラタン港においても、ポルトガル商人はモルッカの香料群島やバッグに航海する船舶を抵当に金銭を貨しつけていた、といわれる。

こうして沿岸都市に蓄積される資本の増大とともに、従来の現物給付にかわって、ますます貨幣の流通が促進され、ときには椰子の木一本につき約五〇セントの率による賃借さえ行なわれている。

とくにバンタムの胡椒買付けのため、中国から流入した鉛貨(ピチ)は、この流通過程をいっそう促進した。

イスラム東漸の過程は、たしかに「人格上の隷従関係および支配関係に基礎をおく土地所有の権力と、貨幣の非人格的権力との必然的抗争」という意味をふくんでいた。

しかし、これによってインドネシア社会の内部の封建勢力ならびに封建的な社会関係が完全に解体されたのではなかった。

そこには商業資本そのものの限界があると同時に、旧社会の内部にも依然として土地所有に基礎をおく封建勢力が根強く残存していたのである。

こういうインドネシア内部の対立抗争のなかへ、はじめポルトガル、つづいてスペインが入りこみ、スペインはすでにマラッカを基地にしてこの方面を経略しているポルトガルとの競争に破れて敗退し、探検の目を北のフィリピン群島方面に向けたのであった。

コルネル・ハウトマンのひきいる四隻のオランダ船隊がジャワ(パンテン港)に来航したのは、一六世紀の末すなわち一五九六年七月二二日であった。

彼らはバンタムに四つの商館を設け、ここを貿易の足がかりとし、一六○二年にはオランダ東インド会社を設立した。

これはオランダ商社間の不利な競争をさけ、対外的に有利な地歩を占めるため、オランダ政府の特権と保護のもとに設立されたのであった。

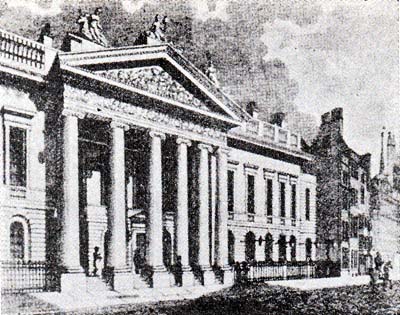

会社は新たに六万○万ギルダーの株式を発行したが、これは二年前すなわち一六〇〇年にイギリスがインドに設立した東インド会社にくらべてもはるかに規模の大きいものであった。

イギリスも香料貿易に力をいれようとしたのであるが、すでにこの方面におけるオランダ人勢力の抜き難いのをみて、インド経営に「転進をよかった」のである。

つづいて、一六○九年、オランダはインドネシアに総督をおき、同一九年有名なヤン・ピーテルスゾーン・クーン総督は、ジャカトラの地を占領して、ここを東インド支配の拠点とし、一六二一年には、ここをバタヴィア(現在のジャカルタ)と改称した。

しかし、東インド会社設立後、オランダのインドネシア経営が着々とすすんだのではなかった。

ジャワ東方のマタラーム国王アグンとオランダとの係争、ジャワ内部の小王国の対立は後をたたなかった。

それらの抗争を通じて、オランダのジャワ支配が曲折を経ながら、一八世紀の後半までに達成されるのである。

一五九六年オランダ船隊のジャワ来航以来、オランダは一七世紀にはジャワ島の一六%、一八世紀には四三%、一九世紀にいたっては九三%の土地を手に収めたのである。 |

1629年のバタビアの鳥瞰図

|

とくに、その後半の過程では、再びヨーロッパにおける列国の消長をそのまま反映し、オランダにとって一進一退の情勢がくりひろげられた。

いわばジャワを一枚の額縁として、ヨーロッパ情勢の縮図がここにみられるのである。

たとえば、一七八九年フランス革命が勃発して、革命軍がオランダ本国を占領したときは、ジャワではバタヴィア共和国が生まれてフランスに属し、スラカルタ、ジョクジャカルタに反蘭運動が起こった。

また、ヨーロッパにおける英・蘭の対立から、一八一一年には、英領インド軍がジャワ島に来襲、イギリス海軍が東インドの海域を封鎖して、ジャワはイギリスの支配下におかれた。

一八一一~一六年のイギリス統治時代、副総督サー・トーマス・スタンフォード・ラッフルズが「オランダの幣制を改革し、ジャワ開発を助成し、地租制度を施行した」功績をうたわれているが、実際にはイギリスはインドでこころみたと同様ジャワでも塩の専売を行ない、また、私領地の売り渡しで島民を苦しめた。

地租については、はじめすべての土地を国有にし、地租は収穫の五分の一にきめ、やがてこれを三分の二にあらためた。

これがため、バンテン、チェリボン、ジョクジャカルタで農民の反乱がおこり、イギリス当局も私領地の買いもどしを認めざるをえなくなった。

こうして一八一四年の東インドオランダ復帰条約にもとづき、一八一六年に東インドは再びオランダの手に復帰することになった。

その後、あくことなきオランダの植民地侵蝕が強化されていくのである。

これについては、ジャワ島民、インドネシア人民の激しい反抗とともに後章でふれることにする。

7 西欧勢力の侵出(Ⅱ) top

① イギリスのインド経営

イギリスは香料独占をめぐるモルッカ群島の制覇でオランダと争って敗れ、その後はインドの植民地化に専念した。

もちろん、ここでも競争や困難がなかったわけではない。

一八世紀の中頃、インドはムガル帝国崩壌後の分裂と混乱の時期がつづいた。

このインド分裂を背景に、そして、ヨーロッパでの英・仏抗争の延長として、イギリスはフランスと争い、これにうち勝って、インド制覇をとげたのであった。

英・仏の角逐は、主として南インドで行なわれた。南部インド東海岸のガーナディックでの戦争は、一七四四~四八、一七五〇~五四、一七五八~六三年の三回にわたって戦われ、これにガーナディックの太守(ナワトフ)が入り組んでの三つ巳戦であった。

当時の英・仏両国の拠点をみると、ガーナディックでは、フランスのポンディシェリーにたいして、イギリスのマドラスが対抗し、さらに北の方ベンガルでは、フランスの拠点シャンデルナゴルにたいしてイギリスのカルカッタというふうに、まるで将棋の盤面で相手の駒の頭上に自分の駒をうちこんでいくような態勢がありありと見える。

たしかに、インドおよび東南アジアは、ヨーロッパ勢力の拮抗の盤面であり、モルッカ群島で敗退したイギリスはインドへ、インドで手詰まりになったフランスは、やがてインドシナへ、さらにインドで地盤をかためたイギリスは、ビルマ、マラヤヘと余地を見つけては植民地化の駒をうちすすめていくのである(後述参照)。

一七五二年、つまり第二次カーナティック戦争のさなかに、ビルマでは新たにアラウンパヤー王朝が興り、隣国シャムのアユティア王朝を滅ぼし(一七六七年)中国(清朝)の侵入をしりぞけ(一七六九年)、西はアラーカーン、マニプール地方をも版図にいれていた。これはビルマ史上最大の王朝であったが、同時に最後の王朝でもあった。

さすがのイギリスもこれを植民地化するには、多くの年月と数回の戦争を必要とした。

それにしてもイギリスのインド経略は、精力的であった。

第三次ガーナディック戦争の前年、一七五七年には、有名なプラッシーの戦いで、ベンガルを征服した。

と同時に、南ではマイソール相手に四次にわたる戦争がつづいた。

マイソールの風変わりなイスラム王ティプ・スルターンは、自らフランスのジャコバン・クラブのメンバーとなり、「自由」と「市民」の名をかかげて、イギリスに抵抗した。

第一次マイソール戦争は、一七六七~六九年であるが、それと第二次マイソール戦争(一七八〇~八四年)の間には、中部デカン高原のマラーター連合を相手とする第一次マラーター戦争(一七七五~八二年)がはじまった。

連合内部の分裂に、ボンベイのイギリス人がまきこまれたのが発端であった。

そして、このマラーター戦争も三次にわたって戦われた。 |

英軍を包囲攻撃するディープ軍、

マイソール首都セリンガパタム城塞内王宮壁画

|

第二次マラーター戦争(一八〇三~○五年)と、第三次マラーター戦争(一八一七~一九年)の間に、イギリスはネパールのグルカー族にたいして、グルカー戦争(一八一四~一六年)を行ない、後年の中・印国境戦争にみられたような山岳戦の後、ネパールを陥れた。

歴史の本には「イギリスはインドにおける彼らの支配を確立すると、再び東方にむかって進出した」ときわめて簡明に書かれてあるが、このような戦争また戦争の継続の後、イギリスのビルマ経略が始るのである。

もっとも、これはイギリス側が直接に侵略をはじめたのではなかった。

さきに述べたように、西方アラーカーツ地方まで勢力を伸ばした(一七八四年)ビルマのアラウンパヤー王朝は、さらにアッサム地方まで進出し(一八一六年)、一八一八年には、インドのベンガル諸地域がアラーカーンに貢物を納めていたことを理由に、ベンガル諸地域の割譲をイギリスのベンガル総督に書簡で申し入れたのであった。

イギリスがこれを拒否したため、ビルマ軍は、一八二三年末カルカッタをめざして進撃した。

翌二四年イギリスは、ビルマに宣戦を布告、第一次ビルマ戦争(一八二四~二六年)がはじまったのである。

イギリス軍は水陸両方面からビルマへ侵入し、ついに首都(アヴァ)も危うくなったため、ビルマは降伏し、アッサム、マニプールとアラーカーンの一部をイギリスに割譲した。

つづいてイギリスは、北方からのロシアの脅威にたいして、アフガニスタンおよびインドの安全を保つことを理由に、第一次アフガン戦争(一八三九~四二年)をこころみ、これには敗退したが、これを機会にインダス河流域のシフトを併合、また、インド北方のシク王国の内紛に乗じて第一次シク戦争(一八四五~四六年)を起こして、これを機会にカシュミールを保護国とし、さらに第二次シク戦争(一八四八~四九年)によってパンジャーブを併合した。

これで「全インドにおけるイギリスの支配的地位」が、ほぼ完成されるのである。

もちろん、イギリスのインド内若干の地域にたいする併合や平定は、その後もつづく。

しかし、ビルマにたいしては一八五二~五三年の第二次ビルマ戦争と、さらに一八八五~八六年の第三次ビルマ戦争によって、上ビルマの併合を行ない、ビルマをインドの一州として植民地化したのであった。

その後一九三五年のインド統治法にもとづいて、三七年にビルマはインドから分離して「独立した植民地」となるのであるが、ビルマ独立までには、まだ若干の経過をまたねばならない。

② イギリスのマラヤ進出

目をイギリスのマラヤ侵略に転じてみよう。

独立マラヤ政府の公文書によれば、イギリスの進出は、つぎのように記述されている。

イギリスの東インドおよび東アジアへの関心は、ポルトガルやオランダと同様、商業的利益の追求をもってはじまった。

イギリス東インド会社は、とくに一八世紀の後半、中国との貿易の基地をほしがっていた。

そして、北ボルネオ(カリマンタン)にその基地が設けられた。

北ボルネオは、スルーのサルタンが支配していたが、サルタンはイギリスが一七六二年にマニラを占領したとき、スペインによる監禁を解かれて釈放された。

そのお礼の意味をこめてであろう、サルタンは、ボルネオ西海岸のキマニス川から、東部のマカッサル海峡にいたる地域を東インド会社に譲渡した。

それは、スルーのサルタンが示した協力にたいする報酬として、ブルネイからスルーのサルタンにおくられた土地であった。(後に、マラヤ・シンガポール、北ボルネオ・サラワクの地域を併合して、マレーシアの建設がマラヤのラーマン首相によって提唱されたとき、インドネシアおよびブルネイの反対のほかに、スルーのサルタンの領有権を基礎にフィリピンが反対したのは、この歴史的事情にもとづくものである) |

イギリス東インド会社(ボンペイ)

|

イギリス東インド会社は、ボルネオ島の東北にあるバレンバンガン島を開港した。

しかし、ここは不健康地であるうえ、海賊の出没や、スルー族の反抗もあり、結局閉塞された。

ボルネオ島の場合にくらべて、マラヤでのイギリスの経略は着々とすすんだ。

一七八六年、イギリス東インド会社のフランシス・ライトがペナン島を占領した。

ここはマラヤのケダー王の領地であった。

当時ケダーは、名目上の宗主国であるシャムや、ブギ、ビルマの脅威をうけ、軍事的援助を何より望んでいた。

シャムからの攻撃をうけたとき、イギリス東インド会社は救援にいくことはできなかったが、ケダーがペナン島の奪取をくわだてて失敗した一七九一年以後、東インド会社はケダーのサルタンとその後継者に毎年一万マラヤドルを支払い、そのかわりにペナン島を手に入れ、つづいて一八〇〇年には、海賊の横行を理由とし、年額一万海峡ドルの増額で対岸のヴェールスリーをも手に入れることになった。

一方、マラッカは一七九五年、イギリスに屈服した。その後、二度ほどオランダに取戻されたが、オランダは一八二五年スマトラ西岸のベンクーレンとひきかえに、ここを放棄した。

その間に、ヨーロッパではナポレオン戦争が終わり、ジャワは再びオランダの手にかえされ、ここで再びイギリス東インド会社は、東インド交易の基地を必要とするにいたった。

ペナン島は、その地理的条件からいって、貿易および海軍の根拠地としては、その価値が限定されていた。

ジャワの統治からマラヤに移ったサー・スタンフォード・ラップルスが、一八一九年、シンガポール島を、ジョホール王から買いとったとき、この問題は解決されたのであった。

と同時に、貿易および戦略上の要地を手にいれたイギリスのマレー統治は、分割統治のモデルケースを展示するかのように巧妙にかつ貪欲におしすすめられていく。

一八二六年には、ペナン、マラッカ、シンガポールが海峡植民地を構成し、一八三〇年にはべンガル知事、一八五一年にはインド総督の直接統治下におかれ、一八六七年にイギリス植民地事務局(Colonial Office)の管理のもとにおかれた。

この間、マレー半島内部にも大きな変化が見られつつあった。

その主要な一つは、新しい技術を使用する中国移民労働者の錫鉱開発である。

これはその地域の支配者層にとって、マラヤの封建領主の宮廷に出仕するよりは、もっと大きな力と利益をもたらすものであった。

同時に人口増加は、海岸都市だけでなく、地方農・山村にまで広がっていた。

これらを背景に、マラヤ諸侯の間の対立、内乱、中国人との不和、内戦の重荷と奴隷制による人民の苦悩等に、多くの矛盾がひしめいていた。

少しの間隙、少しの矛盾があれば、それをきっかけにして植民地勢力の拡大をはかるイギリス当局者は、それらの一つ一つを利用していった。

まず一八七四年には、パラヘの内政干渉がはじまった。

マラヤ人と中国人、中国人秘密結社間の対立による政情不安を理由に、イギリスはイギリス人理事官(Resident)をおくことを条約で認めさせた。

宗教や習慣には、手をつけないということになってはいたが、それは植民地的利潤の追求に直接関係のないことには「寛大」である、という以外の何ものでもない。

同様の手口は、スランゴール(一八七四年)、ネダリ・スンビランおよびバハン(一八九五年)にも行なわれ、一八九五年には、これら四地域を一括してマレー連邦が形成された。

さきにシンガポール島をイギリスに売りわたしたジョホールは、一八八五年にイギリスの保護下におかれた(一九一四年には顧問制=Geveral Adviserになった)。

一九〇九年、イギリスはタイとバンコク条約を結んで、タイがこれまで名目的にせよ、宗主権を主張していたケランタン、トレンガヌ、ケダー、パーリスを譲渡させた。これらの五地域は、ボルネオ島のブルネイとともに、マレー非連邦を結成した。

これまで参照してきた独立マラヤの文書には「連邦マレー国家も、ケダー、ケランタン、トレンガヌ、ジョホールも、これまで一度もイギリス領土であると宣言されたことはない。

ただ、これら諸国家と英領海峡植民地の間には行政的な連結があり、マラヤ諸国家の高等弁務官が同時に海峡植民地の総督を兼ねていた」と書いてあるが、かってマジャパヒト王国没落の後、イスラムがマラヤ世界をおおい、その統一的な影響は、ポルトガルやオランダの軍事力をもっても打破することはできなかった、といわれたが、イギリスはいま巧みにこれを分割し、ただ、政治的にのみ連結して、あたかも機関車が客車と貨車をひっぱっていくように、植民地的利潤の追求と、東アジアの軍事的制覇へむかって、マラヤ世界をひたすら帝国主義、植民地主義の力で牽引していったのである。

③ フランスのインドシナ統治

さきに、インドでイギリスとの植民地戦争で敗退したフランスは、インドシナ経略に専心するにいたったと書いたが、もちろんフランスは未開の処女地にはじめて侵略のクワをうち込んだのではない。

ここにもヨーロッパにおける列強の角逐・消長を反映する時代があった。

一六世紀にはいって、ベトナムのレー朝に分裂がおこり、トンキン・デルタの南部からタインホアにいたる地域をレー氏、北部をマック氏が支配した。

この分裂・混乱のなかへ、ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリス、フランスなどのヨーロッパ商業資本主義とカトリック伝道団が侵入してきた。「オランダ人が北のティン氏に武器を売っているかと思えば、ポルトガル人は同じことを南のグェン氏にむかって行なう」というふうに、「ベトナム人をベトナム人とたたかわせる」方法は、この時からはじまっているのである。

ただ、ここで興味のあるのは、外人宣教師たちが、布教のためにベトナム語を学び、これを記録するためにラテン文字を代用したことである。

はじめ、この記録法は多分にポルトガル語の影響をうけていたが、一七世紀の中頃になって、フランスの宣教師たちがさらにこれを体系化した。

これが今日、ベトナムで行なわれているラテン文字横書きの「国語」のはじまりである。

一八世紀の末頃、ベトナムにはフランスの宣教師ばかりが残っていた、といわれる。これには一つの理由があった。というよりは、ここでもヨーロッパにおける勢力の消長が、そのままインドシナに反映されたのである。

当時、イギリスはアメリカ独立前夜で、「イギリス人移民よ、そこからもう先は行くな」と苦慮していたときであり、ポルトガル、スペイン、オランダには昔日の勢力はなく、そこで、インドやカナダでイギリスに追いこされたフランスは、矛先を東へ転じてインドシナ経略に専心のりだした、というわけである。

ベトナムでは、一八世紀の後半、一七七一年に「タイソン(西山)の蜂起」があり、有名なグェン三兄弟とくに次弟のグェン・フエが皇帝の地位についた。これにたいして、フランスの司教ピエール・ジョセフ・ジョルジュ・ピュヨーは、南方の封建君主グェン家の末孫であるグェン・アインを援助し、フランス商人たちもこれを支持して、タイソン兄弟にかわってグェン・アインかジァロン(嘉隆)帝を名乗り、グェン朝(一八〇二~一九四五年)をおこした。

後のアメリカ・フランスの傀儡バオダイ(保大)の系譜がここに始るのである。

一方、フランスのナポレオン三世は、アンナンの宮廷が、フランスと結んだ条約、とくに布教の自由を認めたのに、これを尊重しなかったとして、一八五八~六二年に南部インドシナ(コーチシナ)に侵略軍をおくり、同時にカンボジア侵略をはじめた。

この地を流れるメコン河を上って、中国の雲南地方の資源を手にいれようとしたのである。

一八六六年にコーチシナ全土がフランスに併合された。

中流に激流があるため、メコンを上って中国へ入ることが不可能なことを知ったフランスは、北のほうに目を向け、紅河を中国への通路に利用して、一八七四年ハノイやトンキン・デルタ地域を占領した。

普仏戦争(一八七〇~七一年)には敗北したが、否、敗北の償いをするためにも、当時自由資本主義から独占資本主義への転換の過渡期にあったフランスは、インドシナへの侵略をエスカレートしていった。

ついに、ベトナムにたいして宗主権を主張する中国(清朝)と一戦交えたのも、一八八五年の清・仏天津条約(パテノートル条約)で、中国もベトナムのフランス保護国化を認め、フランスのインドシナ植民地化の足場が完全に確保された。

つづいて一八八七年に、フランスは直轄植民地コーチシナと保護領であるアンナン、トンキンをもってインドシナ連邦を組織し、ラオスについては、ベトナムに宗主権があるとして、一八九三年に同じくその保護国とし、インドシナ全土が、サイゴンに駐在するフランスのインドシナ総督によって統治されるにいたったのである。

8 華僑の世界 top

① 華僑とは

古いインド的世界(ヒンドゥーイズムと仏教)と一部中国の影響のうえに、イスラムが入って来、さらにキリスト教を随伴者としたヨーロッパ資本主義の侵入によって、東南アジアは植民地化されていったのであるが、この植民地化の過程で、いま一つ別の社会的要素が加わった。

東南アジアに移住してきた中国人すなわち華僑(Chinese overseas)である。

中国の華僑研究家(「福建華僑の送金」の著者鄭林寛)によると、人民の移動には、移民(Migration)と植民(Colonaization)の二つがある。移民には個人の単独のもあるし、その家庭全部が移動するものもある。

しかし、いずれにしても、この移動は個人の自主によるか、個人の責任(あるいは時には無責任)によるものであって、政府の補助や強制によるものではない。 |

サイゴンの華僑街

|

植民の場合は、祖国を離れて比較的未開の他の一国家(あるいは一地域)に行き、経済活動に従事し、かつ母国に政治関係を保つものである、といわれている。

しかし、華僑の場合、必ずしもこのように截然と区別された場合の「移民」である、ともいい切れないものがある。

もちろん、華僑は自分の責任で、個人あるいは家族とともに移住するのであって、国家は何の関係ももたないが、それだからといって、母国に政治関係をもたない、とはいえないのである。

孫文が民主革命を推進するにあたって、とくに南洋華僑が、大きな革命資金源であったことは、あまりに有名である。

さらにいま一人の研究家(「南洋華僑と福建広東社会」の著者陳達)によると、「凡そ中国から遷出した者を遷民といい、居留地で生れた者を僑生という。

南洋の華僑社会は実に遷民と僑生を包括するもの、すなわち海外中国人の総称」ということになる。

移民にせよ、遷民にせよ、中国人で東南アジアに移住した者の記録は古い。

例の「真臘(しんろう)風土記」をはじめ、東南アジアに居住した中国人の動静は古くから伝わっている。

そして、現在も華僑勢力は、独立した東南アジア諸国の内部でも、また中国自身との関係においても、きわめて重要な政治・経済・文化の問題となっている。

しかし、ここには主として東南アジア諸国の植民地化の過程との関連で、華僑の問題を考えてみることにする。

② 移主の歴史

東南アジアへの中国人の移住は、きわめて歴史的長期にわたるものであるが、前記鄭林寛は、これを次の四期にわけている。

第一期 一四世紀(元代)以前の華僑移植の初期。

第二期 一五吐紀(明初)中国が(南洋)諸島を征服し、華僑の移植がようやく盛んになった。

第三期 一六世紀より一九世紀の中葉(明の中葉から清末)にいたるヨーロッパ人勢力の東漸と、それによる華僑との衝突。ただし地域開発に要する労働力の需要のため、人数においては大いに激増した。

第四期 一九世紀より現在まで。華僑が完全にヨーロッパ人の勢力下に圧迫されて、いたるところで排斥をうけるにいたった。

この分類によれば、ここで扱うのは、いわば第三期を中心に、若干第四期にふれるという程度である。

東南アジアへの中国人の遷出あるいは移住は、ほとんど福建・広東( 粤)社会からであった。 粤)社会からであった。

これは、これらの地域が外洋に面し、海港をもち、海外進取の気を養う条件をもっていたからでもあるが、同時に、福建社会における華僑の移住の原因についての調査統計によると、

①経済的困難

②東南アジアへの先住者との関係

③天災(台風その他)

④企業の拡張

⑤不正行為(犯罪・違法あるいは盗匪横行など)

⑥地方の不安

⑦家庭の不和

⑧その他の順になっており、しかも、第1の原因がもっとも多く、さらに第1と第2で八〇%を占めていることからすれば、封建中国社会全体をおおい、つねに社会不安の要因であった経済的困難(食っていけない、あるいは失業乃至半失業)が福建・広東社会にもはなはだしく、しかも、幸か不幸か、これらの地域が海港からの脱出に容易であったことから、これら地域と東南アジア社会との結び付きが生じた、とみていいであろう。

しかも、海外に居住した彼らは、同一出身地、同一職業による結社を形成したので、これらの血縁、地縁、あるいは職縁で、福建・広東社会と東南アジア僑民との関係は、ますます密接なものとなったのである。

もちろん、中国政府が国民の海外移住を無条件にゆるしていたわけではないし、見のがしていたわけでもない。

とくに、清朝の康照・雍正の年代(一六六一~一七三六年)には、海外渡航の禁止がもっとも厳重で、ほとんど移民が中断していたほどである。

しかし、道光・咸豊(一八二一~六二年)の年代になると、海外渡航はもっとも盛んになった。

ちょうど、これはインドネシア、マラヤその他東南アジア社会で、植民地開発のための労働力、あるいは流通過程での零細な商業活動家を必要とし、その意味での人力をもっとも要求している時期であった。

つづいて、光緒年間(一八七四~一九〇九年)にも、華僑人口は盛んに東南アジアへ流出している。

これらの人たちは、文字通り船のデッキでむしろ一枚に身をつつんだ「螻蟻草芥」(虫けらやごみくた)同然で国を出て、それから刻苦精励、熱帯の地で汗にまみれて働き、そのなかの一部の者が「白手起家」(素手で産をなし)、さらにその中のごく一部が(たとえばシンガポールの福建華僑でゴム売買の陳嘉庚や、薬の胡文虎のように)大財閥となったのである。

いまでもジャワの各地を歩いていると、火山灰地の肥沃な土地の起伏のなかに、膨大な石を横たえた豪壮な墓所を見つけだすことがある。

回教徒は墓をつくらないので、これらはいずれも、その土地で成功した華僑の墓である。

彼らは遠く家郷を離れ、死後に壮大な墓石を残すことを人生のゴールとして働きつづけたのであろう。

いってみれば、これもまた、強者(つわもの)どもの夢の跡である。 |

ジャワの華僑墓地

|

③ 同化と役割

それでは、華僑はどのような形で、東南アジア社会へ入りこんで、そこで定着しえたのであろうか。

これについては、ヨーロッパ資本進出以前と以後の「インドネシア経済の理論的分析」(岩隈博訳―原著は「熱帯植民地国家経済講義」)をこころみたオランダのイェー・ファン・ヘルデレン(J. van Gerideren)教授の研究がすこぶる示唆的である。

ヘルデレン教授によれば、まず何よりも「小生産者とその近隣の直接的な欲望充足を目標とする土着経済」があり、そこでは「自然的要因と、数世紀にわたって作用してきた社会心理的要因にもとづいて、他のいかなる経営部門よりも農業が圧倒的な比重」をもっている。

そこへ外来要素として、「主にヨーロッパの外来資本と、その資本を用いてはたらく企業者およびその従属者」が入り込んできた。

この外来要素は「西ヨーロッパと北アメリカの産業のいわば前進陣地であって、彼らの本土から進出し、かつ同一の精神が骨の髄まで沁みこんでいる」のである。

厳密にいえば、外来要素にたいして、とくに「土着的」要素という表現そのものにも問題があり、本来その土地の主人公であるべき人たちが、これに強く反発するのは当然である。

これまで、このような二つの要素あるいは二つ以上の構成要素からなる社会、それは「社会層がたかいに肩をならべて存在しながら、しかも融合することなしに一つの政治的統一のなかに包含されている社会」であるが、それを一般に「複合社会」とよんできた。

これを「複合社会」(plural society)と呼ぼうが、「不均質社会」(heterogeneous society)と呼ぼうが、あるいは「複合経済」(plural economy)と呼ぼうが、二つの社会が異質で、融合しなかったから、複合的ということだけでは、東南アジア社会の構造は説明できない。

問題は、このように異質で、複合的でありながら、そこには支配と被支配、さらにいえば加害者と被害者の立場が明白なままに、一つの社会的・政治的・経済的転換の過程が、本来の(土着的)社会構造を無残に傷つけながら進行しているのである。

この強い政治権力と経済勢力の支配関係こそが問題なのである。

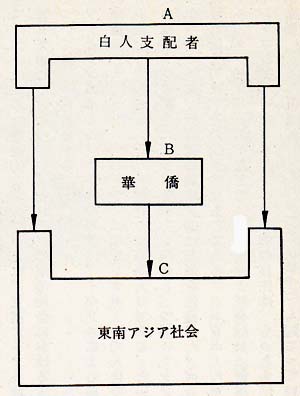

しかも、この進行過程に、第二あるいは第三の外来要素として、はいってきたのが海外僑居の中国人すなわち華僑である。

華僑は、ヨーロッパ的外来資本およびその支配体制と、東南アジア的「土着」要素およびその被支配的体制の間に入りこんで、奇妙にこれらを結びつけ、ある種のパイプ・ラインのような役割を果たすのである。

おそらくこれは彼らが「祖国」を離れ、「遷出」してきた移住者であることによって、はじめて果たしうる役割であったろう。

そういう中間階層が形成された、ということは、これまでの東南アジア社会にみられないことであった。

華僑は、ヨーロッパ資本による「開発」のために必要な労働力として働いた。

また、崩れゆく村落的自給社会と、いわゆる近代的企業資本の対立のなかで、主として交換や流通過程の媒介として働いた。

農村における雑貨商的な役割は、計数にわずらわされたことのない「土着」人ではなく、「大きな算盤」をもった華僑にして、はじめてなしうることであった。

華僑はまた農村における物資の収集者、それの都市への小口の運搬者として働いた。

さらに都市では、末端の消費経済につながって、瑣細な利潤者として働いた。

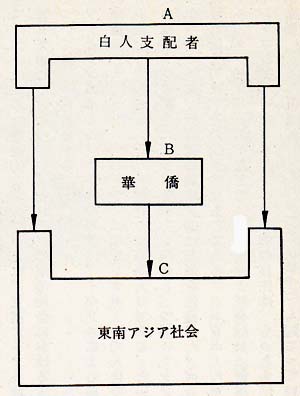

私はかってこれを右図のように、簡単に図解したことがあった。

このさい、Bとしての華僑の役割は、AとCとの単なる中間項ではなく、AによるBへの支配あるいは、あらゆる意味での破壊過程に、華僑も客観的には、その促進剤として作用していることを注視する必要がある。 |

|

従来の「複合社会」「複合経済」理論には、この政治的過程が無視され、「頬冠り」して通用されてきたのであった。

この点、東南アジアの社会的・経済的・政治的主体を掘りおこす立場での検討が何より必要である。

さて、以上のような理論的な前提のもとに、東南アジア各地域での華僑そのものの生態について一瞥しておこう。

このさい、それぞれの華僑社会における広東的要索あるいは福建的要素の比重については、一応捨象する。

④ マラヤとシンガポールの華僑

マラヤの華僑は、イギリスによる植民地化とともに、目にみえて増大し、ついにはシンガポールで人口の圧倒的優位を占め、マラヤ・シンガポールを合併しても、その半数近くは華僑人口である、というほどに発展してきた。

はじめイギリスはペナンの開発に華僑の労働力を誘致し、つづいてシンガポールの建設に華僑を利用し、マラヤの錫の採鉱、ゴム園の栽培労働に華僑を使役した。ゴム売買にも華僑があたり、さきにあげた陳嘉康公司は、その代表的なものである。

シンガポールをはじめ、ジョホール、クアラルンプール、タイピン、イポーなどでは、商業および金融業に従事している者も少なくない。

⑤ インドネシアの華僑

インドネシアへの華僑の移住は、もっとも早く、すでに一七四〇年に華僑の反乱事件(いわゆる「シナ人戦争」)も起こっている。

そしてここでは最上層にヨーロッパ人、最下層に現地人、その中間に華僑という社会構成がもっとも典型的にあらわれている。

著者は一九六二年、たまたまバリ島奥地へむけての旅行中に、田舎の沿道に軒並み五星紅旗が掲げられているのをみて、その日が十月一日の国慶節に当たったことを知らされた経験がある。

ジャカルタ、スラバヤその他主要都市には中国料理で成功している者もあり、各地に相当りっぱな華僑会館があって、クラブ的な役割を果たしている。

スマトラ、西ジャワでは、農業と漁業に従事している華僑もある。華僑の経営する製糖・醸造業にたいするオランダ当局の保護政策もあって、一九二三年頃、インドネシアに砂糖の黄金時代が現出したことがあり、黄仲涵は、その出世頭であった。 |

インドネシアの華僑街

|

遷民と現地生まれの僑生、あるいは「ババ」と「シンケイ」の問題は、東南アジアのどの地域にもみられるが、インドネシアでは一九五五年のバンドン(第一回AA)会議を機会に、華僑の二重国籍問題が中国・インドネシア間に討議され、結局華僑自身で自由に国籍をえらんでいい、ということに決まった。

ただ、中国籍といっても、中国本土をえらぶか、台湾の国民「政府」をえらぶか、ということが問題で、ときには父親とその家族が国府籍、息子とその家族が中国本土籍という、「両面作戦」をとった者もある。

ジャカルタに近いタンジョンプリオクの港町では、中国本土籍と国府籍がひと目にわかるように、家の門口にそれぞれ小さい紙片の国旗を標示させる方法をとったが、著者の見た範囲では、五星旗のほうが圧倒的に多かった。

しかし、その後のインドネシアの「政変」(一九六五年の九・三〇事件)以来は、おそらく相当の変動があったことと思われる。

⑥ インドシナの華僑

中国と地を接している関係上、中国人の流入はもっとも古くからみられ、混血も相当に多い。

また、ベトナムに南北の王朝が対立した頃、南のダェン氏が政策的に華僑の勤勉さを利用して、メコン・デルタ地帯開発に当たらせるため優遇策をとったこともあった。

しかし、ここでもヨーロッパ人の進出前後、すなわち一七世紀から一八世紀にかけて、華僑の移住が顕著になった。

現在、北のベトナム民主共和国では、華僑を特別視する政策をとっておらず、漢字の看板も門札も全然みられないが、南のベトナム共和国では、サイゴンにも漢字の看板が連なっているし、とくにショロン地区の精米業は華僑の独占事業であった。

しかし、ゴ・ディンジェム政府以来、南ベトナム人の保護と優遇を理由に、華僑にたいする職業上の制限その他の圧力的政策がとられている * 。

* 一九五五年の経済攪乱処罰令、一九五六年の華僑の出国停止措置、外国人不動産所有統制令

カンボジア、ラオス地域も「真臘風土記」以来、中国人との関係が深いが、ラオスではベトナム人とともに華僑は、商・工業に従事する一種の中間階級を構成している。

⑦ タイの華僑

インドネシアと並んで、東南アジアで華僑のもっとも多い地域の一つである。

タイではタイ国で生まれた者をタイ人とする出生地国籍主義をとっているので、現地生まれの僑生はタイ国籍になっているが、中国人の系譜、混血はここでもとくに多い。

なかには、タクシン王(鄭昭)のように、華僑出身で王位についた者さえある。*

* タナットコーマン外相も中国の「柯」姓の出。 |

バンコックの華僑街

|

⑧ ビルマの華僑

地理的な関係で、ビルマへの中国人の入国経路は、陸路(中国雲南省から)と海路(マラヤ方面から)の二つのコースをとった。

華僑は、ここでも中間層を形成しているが、他の地域とちがって、ここにはインド人商人やインド人金貸業、インド人労働者が多く、ここだけは印僑(八〇万人)が華僑(四○万人)を圧している。

⑨ フィリピンの華僑

海上を通じて中国とフィリピンとの交流もきわめて古い。しかし、スペイン渡来以前には華僑の数は、そう多くはなかった。

ここでもスペインによる植民地化の過程に即して華僑の役割はきわめて大きくなった。

ここでは華僑が現地のフィリピン人社会に入りこんで、労働や商売に従事するほか、初期には中国本土の産物をスペイン人が買入れて、これをヨーロッパ本国その他に輸出する政策もとられた。

そして、華僑のたくましい経済力、商業上の敏腕さに恐れをなしたスペイン人と華僑の血なまぐさい対立が、幾度か流血の暴動を発生させた。

しかし、今なお市街地での商店は、ほとんど華僑が独占している、といわれるほど、華僑の商業上の勢力は大きい。

一九六一年の中国統計によると、華僑総数約一五〇二万のうち、香港、マカオを除き、アジア諸国に居住する華僑は約一一九〇万人余、しかも、そのほとんどが東南アジア諸国である。

9 初期の民族抵抗 top

――インドネシアとインドシナ――

① 資本と技術の支配

東南アジアにおける初期の通商あるいは貿易とよばれるものは、この地域の特産である香料その他の貴重品を掠めとる略奪に近いものであり、商人の一隊そのものが海賊的行為をほしいままにしたものであった。

しかし、人の渡来とともにイスラムやキリスト教などの宗教がもちこまれ、この地域に住む人たちの生活の秩序そのものに大きな変化をみるにいたった。

そして、台風のように襲来して、また、帰り去っていく海賊的な貿易の時代とちがって、外来の資本とともに外来の人たちもその地に定着し、いわば「資本と技術」で、その「土地と人」を支配するにいたった。

しかも、「資本と技術」の導入による開発や経済的侵略を遂行するために必要な「労働力」は、その地域の人たちからの供給にまつほか、中国南部からの華僑の移住によってこれを効率的に補っていった。

こうして、次第に植民地化の過程ならびに植民地社会の形成が進行するのであるが、さきにも少しふれたように、この過程は決して坦々たるものではなかった。

フィリピンにおけるマゼランの十字架にたいする反抗に示されたように、東西アジアの住民たちは十字架に反抗し、国旗に反抗し、資本に抵抗した。それは生活をあげての抵抗であった。

やがて、それはこれらの地域の歴史的栄誉の回復および自主独立をめざす民族主義的自覚ならびに運動として進展するのである。

それらの経過や事実については、地域別にそれぞれの国家・民族の歴史や政治の項にゆずるとして、いわば近代的な民族運動の前史にもあたる民族抵抗の初期の二、三の特澂にふれておきたい。

巨視的にみれば、ヨーロッパ資本と文化・技術によって、東南アジアはブルドーザーにかけられた原野のように、木立をとりはらわれ、流れを埋められ、荒々しい植民地的な整地工事にかけられていくのであるが、結局においては成功しなかったにせよ、そこには早くからかなり大がかりな民族的抵抗がなかったわけではない。

インドネシアでも、インドシナでも、マラヤでもフィリピンでも血みどろの民族的抵抗があった。

それは王室と民衆の双方にみられる。

それらの過程を通じていえることは、ある日静かな研究室のフラスコのなかで、二つの異質のものがふれあって、そこに化学的な「変化」が生じた、といったふうのものではなく、たとえ基本的にはヨーロッパとアジアという二つの異質のものの衝突であったにせよ、ヨーロッパでの事情や矛盾が、いつもアジアに集約され、当時世界の政治・経済を支配し、推進しつつあった、ヨーロッパ列強の対立・抗争をたえず反映しながら、植民地化の過程が歴史的に地域的に進行している、ということである。

その意味でも、東南アジアは当時の世界の歴史の舞台であったし、現在、「独立」した東南アジア諸国の相貌には、この時代の抵抗によって生じた傷あとが、ときにはケロイドのように痛々しくのこっているのである。

一七世紀初期のインドネシアにみられるように、はじめヨーロッパ諸国は、ヨーロッパだけでなく、東南アジアの現地でも、たがいに競争し、支配を争い、利益のために対立していた。

たとえば、オランダの第四代東インド総督ヤン・ピーテルスゾーン・クーンが、ジャワのバンタムとジャカトラの間に嫉視離間のクサビをうちこみながら、次第に東インド商館の勢力をジャワ全土に押しひろげようとしたとき、オランダは明らかにイギリスと対立していた。

したがってバンタムやジャカトラの側では、反対にオランダとイギリスの間にクサビをうち込み、できればこの英蘭の対立を利用する、という考えさえないではなかった。

オランダとイギリスは、ジャカトラの要塞をめぐって、一触即発の危機にあった。

しかし、オランダとイギリスの対立は、ターン自身いうところの「舌戦」すなわち外交戦で片がつき、勝利者としてのオランダがジャワ侵略のための大きな地歩を築きあげるのである。

その後、ナポレオンのオランダ併合(一八一〇年)につづくイギリス(インド)軍のジャワ攻略などを経て、再びオランダにイギリスの手から東インドを取戻し、イギリスのインド(のちマラヤ)経略とならんで、ひたすら東インド経営に専心するのである。

この経営の過程で、塩の問題、土地(売買および地租)の問題等々、たえずその負担を一身に背負わされるジャワ農民は、生活の破滅から自分自身を守るために反抗し、抵抗した。 |

ヤン・ピーテルスゾーン・クーン

|

そのもっとも大きな集中的な爆発が、一八二五年から三〇年へかけてディポ・ネゴロの指導したジャワ戦争であった。

② ディポ・ネゴロ戦争

これは、パティラムの指導したアンボン反乱(一八一七年)、イマン・ボンジョルの指導したスマトラのバデリ戦役(一八三〇~三九年)、そのほか、バリ島、ロンボック島、セレベス(スラヴェシ)島など、各地におこった反乱に比べて、量的にも質的(たたかいの内容)にも典型的なものであった。

ディポ・ネゴロは、ジョクジャのサルタンの後見人をしていた。

一八二二年、ハマンク・ブウォノ四世が亡くなり、オランダの東インド総督は、若い王子をその後継者とし、亡くなった王の異母兄にあたるディポ・ネゴロが新しい王の後見者にえらばれたのであるが、オランダは後見者を完全に無視し、領地の人事や重要政策についても、オランダの利益ばかりを主にしたので、ディポ・ネゴロはついにオランダに反抗し、兵をひきいて起ちあがったのである。

しかし、これはジョクジャの一王家の反乱にとどまるものではなかった。

当時、ジャワおよび東インド諸島の住民は、いずれも増税や新課税のため苦しみ、また、王族や貴族の間にもオランダの植民地経営による王領地縮小のため不満が高まっていた。 |

ディポ・ネゴロの降伏(ビンネマン筆)とディポ・ネゴロ候(左上)

|

ディポ・ネゴロの決起の背後には、このような支持勢力があった。

ネゴロは、巧みなゲリラ戦で中部ジャワの山野をかけめぐり、五年にわたってオランダ軍を苦しめた。

(一九六五年の「九・三〇事件」後、スハルト・ナスチオン指揮下のジャカルタ、バンドンのシリワンギ師団と対照的に、その革命性のゆえに動向を注目された中、東部ジャワのディポ・ネゴロ師団は、この英雄の名と栄誉をうけついだものである)。

しかし、オランダは本国からの増援を強化し、いわゆる「ペンテン」(要塞)戦術と謀略により、ついに一八三〇年ディポ・ネゴロは捕えられ、戦争は敗北に終わった。

ディポ・ネゴロはセレベスに流され、マカッサルで亡くなった(一八五五年)。

ディポ・ネゴロ戦争は、初期における民族解放戦争として歴史的に評価されるだけでなく、その後ひきつづいて実施されたオランダの植民地政策強化によっても、さらに歴史的なものとなった。

ディポ・ネゴロ戦争で、オランダは二〇〇〇万フロリンの戦費をつかい、また、この戦争による双方の人命の犠牲は一万五〇〇〇人に及んだ。

オランダは、植民地におけるこの後始末をし、失費をとり戻さなければならない。

そのうえ、ヨーロッパでは、一八三〇年から三九年にかけて、オランダとベルギーとの抗争がつづいた。

この費用も捻出しなければならない。

ヨーロッパの東インド方面の物資にたいする需要にも大きな変化がみられつつあった。

③ 強制栽培制度

こうして、ディポ・ネゴロ戦争直後に、オランダの東インド総督ファン・デン・ボッスによって導入されたのが、有名な「強制栽培制度」であった。

亡くなったインドネシア共産党議長アイジッ卜の表現によると、これは「植民地制度のあらゆる悪い面をよせ集めたもの」であった。

この新制度によって、農民は耕作の自由を失い、ヨーロッパ市場のために、砂糖キビ、コーヒー、藍、木綿、たばこの栽培を文字通り強制され、しかも、「植民地政府の定めた価格で供出すること」を義務づけられた。

そのほか、一年に六六日の強例労働の義務もあった。

封建社会とは異なった、まさに植民地的な「経済外的な強制」が、従来の封建的な搾取のうえに強化されたのである。

はじめインドネシア農民は、水をはった美しい水田の三分の一から三分の二まで、やがてはすべての水田に、強制された作物を、強制された値段で供出するために栽培しなければならなくなった。 |

強制栽培制度の名残をとどめるジャワの茶畑

|

しかも、地租はこの強制栽培作物の耕作地にまでかけられ、増徴される、というありさまであった。

一八三〇年にはじまったこの強制栽培制度は、一八七〇年にいちおう廃止されたが、それでも砂糖とコーヒーだけは別で、砂糖については一八九〇年まで、コーヒーについては、実に一九一五年までこれが継続された。

一八三〇~一九一五年、この強制栽培の期間は、同時にインドネシア民衆の民族的自覚の時期であり、解放と独立を願う民族主義が温床に培われ、やがて成長する時期でもあった。

しかし、この政治的過程とひきはなすことのできない経済的過程についていえば、ジャワおよび東インドで「私有趙の払い下げ」によるヨーロッパ的農業経営が始るのは、一八世紀の初め頃(一七〇五年)であるが、この種の農業は、かってヨーロッパの貿易商人が香料その他東方の珍貨をヨーロッパで高価に売りさばき、ヨーロッパの製品を東インドの土侯や貴族に法外な値段で売りさばいた頃の貿易とちがって、ヨーロッパの市場で直接必要な食糧ないし原料品を供給する役割を果たすものであった。

オランダ政府の財政的な必要ということのほか、ヨーロッパ資本主義の発展にともなう需要の増大に応じた転換を、いわゆる植民地の負担と儀牲において強行したのが、この強制裁培制度であった。

しかも、これだけに終わるのではない。

この制度実施中に、オランダは、ジャワおよび東インド諸島に灌漑工事や道路網を整備し、これがほぼ完成して、資本主義的大農経営すなわち大農園(プランテーション)の経営の見通しがついたとき、砂糖とコーヒーを除いて、強制栽培を廃止し、農業「開発」のための資本主義的「即進」を行なったのである。

ごれはオランダの政治・経済的支配の過程を示すものであるだけではない。

これが値民地主義者、支配者としてのオランダ人の利益だけを目的とし、その超過利潤追求のために、いかに牧歌的なインドネシア農村の生活を破壊していったかは、ほかならぬオランダ人ムルタトゥリの著作「マックス・ハーフ・ラール」(書中の「コーヒー商人」の名前=一八六〇年)にあますところなく暴露されている。

ムルタトゥリというのは、オランダの下級植民地官吏ドゥエス・デッケルの筆名で、若き日の愛情の破れからスマトラ西海岸に地方落ちの生活をした経験もふくめ、インドネシアでの官吏生活一七年間にみたオランダ統治の実情を、彼はさらけ出したのである。

ここに描きだされた農民の惨状は、さすがのオランダ議会をさえ沈黙させた、といわれる。

④ 政僧ピニョーの暗躍

フランスのインドシナ攻略が、インドでのイギリスとの競争に敗れ、さらに中国の西南部(雲南)をメコン経由でねらおうとしたものであることは、さきにも述べた。

ジャワのディポ・ネゴロ戦争にみられるような規模の対仏抵抗戦争は、ここにはみられなかった。

むしろ、インドシナ内部での農民の革命的エネルギーが、一度は封建専制勢力を打倒しながら、それがやがてくる外来勢力の侵略に抵抗する力とならないで、かえってそれ自身封建的勢力を形成し、あるいは外来勢力とむすび、みずから崩壊の過程を早め、それに応して 槓民地化の過程が進行するのである。

この植民地化の過程の初期に一貫して指摘できることは、フランス布教師の暗躍であり、とくにキリスト教の布教の問題が植民地的侵略の導火線となっていることである。

フランス人宣教師ピニョー(一七四一~九九年)の名はあまりに有名である。

フランスの片田舎オリニアン・チュラシュの相当富裕な製皮業者の家に、一九人の子供の長男として生まれたこの伝道師の生涯は、けっして聖なる布教の一生ではなく、フランスのインドシナ侵略の先導をつとめた政治的一生であった。

このことは、のちにフランスとアンナン王朝との間に生じた宣教師事件や布教問題を通じて、宗教と政治がいかにからみ合い、宗教が政治や軍事の道具にされたかをみれば、いっそう明らかになる。 |

フランスのインドシナ植民地化に

活躍したアトラン司教

(ピエール・ピニョー)

|

ベトナム史上最大の農民革命的蜂起といわれる「タイソン(西山)の蜂起」(一七七一年)で追われた南のグェン氏の一族、弱冠一七歳のグェン・フック・アイン(のちのジアロン帝)と、ピニョーはカンボジア国境に近いハチャンで会見した、といわれる。

最初の会見では、アインはフランスの援助をもとめようとしなかった。

むしろ、オランダあるいはポルトガルに救いをもとめようとしていた。

後にピニョーは、インドのフランス基地ポンディシェリーにむかう途中、たまたまアインがシャム湾の小島プロパンジャンに逃避中と聞いて、再び孤囚のアインを訪ねて面会した(一七八四年)。

この時、アインはついにピニョーを通じて、フランスの全面的支援を乞うことになるのである。

当時、アインは側近と協議した結果、つぎの条項をとりきめた。

① 王(アイン)の政権回復のためには、ヨーロッパ人の援助を必要とし、王はフランスに自国の利益を一任す。

② この重要な交渉は、アトラン司教(ピニョーのこと)に一任す。

③ 王は必要な援助をフランスに乞うべく全権を司教に委任す。

④ フランス王廷にたいして、王の意が公正なる証として、王子(カイン=景)を司教に託す。

⑤ 王はフランスがアトラン司教の権限を禪認すべきため、王璽を司教に託す。

こうして王子と王璽を手に入れたピニョーは、当時わずか六歳の景王子をいわば国譲り劇の子役として活用するため、まずポンディシェリーに行き、フランスのインド総督と相談したが、インドシナ遠征について総督が応じないので、さらに子役をつれて本国のベルサイユへ向かった。

ピニョーは、ルイ一六世(一七七四~九三年)に拝謁して神の栄光を説く前に、

①遠征が容易に成功すること、

②これが成功すれば、フランスの[商業上の利益]が大きいことを述べ、ついにベルサイユ宮殿で、フランス・アンナン攻守同盟を締結した。

ポンディシェリーでは、フランスの総督が再び遠征に反対した。

しかし、ビニョーは、みずから「義勇軍」を編成して、インドシナに向かった。

すでに戦勝をつづけていたグェン・フック・アインはピニョーの帆走戦艦の援助をえて、士気大いにあがった。

ピニョーは、アインによる統一事業を目のあたり見ることなく、陣中で赤痢状の病気で亡くなった(一七九九年)。

このアインが、一八〇二年にジアロン(嘉隆)を名乗ってグェン朝(一八〇二~一九四五年)を創建する。

独立後のベトナム史の若者は「アメリカとフランスの傀儡、バオダイの家系がこの一族である。

今日これらの外国帝国主義者たちが、この無頼漢(バオダイを指す)を支持しようと関心を寄せる理由は、きわめて明瞭である」と書いている。

少なくとも、フランスの本格的な介入のいとぐちが、キリスト教宣教師を媒介に「外国の銃剣で勢力を挽回」しようとした封建君主のフランス依存からはじまっていることは否定できない。

アトラン司教ピニョーは、まさに「聖僧」ならぬ「政僧」というべきであろう。

その後のアンナン王朝は、フランスの侵略に抵抗するたびに、宣教師の弾圧を行なっている。

⑤ フランスの同化政策

フランスのインドシナ侵略、さらにインドシナを足場としての中国への進出の意図は、イギリスによる阿片戦争(一八四〇~四二年)によって、いっそうかきたてられた。

その後、フランスが一歩一歩とすすめたインドシナ攻略や、そのたびにアンナン王朝と結んだ条約に、ほとんどつねにキリスト教布教の自由や宣教師の安全の問題が取上げられているのは歴史の皮肉というべきであろうか。

たとえば、阿片戦争後、アンナン王朝にたいしてにわかに強硬政策をとったファヴァンレペック総督は、まず監禁中の五人の宣級師の放免と、死刑の宣言をうけた一司教の放免を要求している(一八四三年)が、一八四七年チェウティ(紹治)王は、宣教師ばかりでなく、「すべての外国人を死刑にせよ」という、悲壮な遺言をのこして亡くなった。

つづいて、一八五一~五二年に二人のフランス人宣教師を斬首刑に処したことについて、ナポレオン三世が、アンナン王朝に抗議している(一八五七年には、トンキンでスペイン人宣教師二人が斬首された)。

一八六二年六月五日、サイゴンでボンナル総督と、アンナン全権委員の間に結ばれた条約の冒頭にかかげられたのも「アンナンはフランス、スペイン両国国民によるキリスト教の布教を認める」という一項であった。

さらに、一八七四年三月一五目、デュプレ総督と、アンナンとの間に結ばれた「平和条約」には、第一に

(一)アンナンの独立を承認す とあるが、アンナン側の承諾事項としては、

①アンナンの外交政策は、フランスの外交政策と軌を一にすとあるほか、第三項に

③信仰の自由およびクイニョン、ハイフォン、ハノイの開港および紅河の通商・航行を認む とある。

フランスはついにその究極の目的に近づいたのである。

インドシナにおけるこの植民地化の過程をインドネシアに比較すると、オランダがいち早く資本主義的経営への道をひらくために、インドネシアで強制栽培その他の現実的な政策を強行しているのに比べて、インドシナの場合、長く中国の統治あるいは影響下にあったため、王室側近の儒学者などの進言もあり、反キリスト教、反布教師の政策がとられ、それがくり返し、フランスの侵略の口実になっていることがあげられる。

それはフランス的な同化政策強行の一面を反映するものでもあった。

⑥ 民衆の詩

しかし、インドネシアでも、インドシナでも、王朝や王侯の興亡、外国権力と資本の進出、キリスト教徒の布教などを通じ、いつも生活の犠牲を強いられるのは、人民であり、民衆であった。

インドネシアの「マックス・ハーフェラール」にあたるものをインドシナであげるとすれば、ベトナムのすぐれた詩人グェン・ズー(一七六五~一八二一)の「キム・バン・キェウ」(「金雲翹」)と、ベトナム人ダン・チャンコンが中国語で書き、ベトナムの閨秀詩人ダン・ティジェムがベトナム詩に翻訳した「チン・フーガム」(「征婦吟」)がある。

とくに、後者は封建社会末期の戦乱のなかで苦しむベトナム女性の苦痛を訴えてあますところがない。その繊細な表現や、嫋々たる余韻のなかにひめられたひと筋強い庶民の決意は、いま戦乱のなかにある南北ベトナムの人たちの愛国精神の底にあるものがなんてあるかを示唆しているかのようである。

「チン・フーカム」――「兵士の妻の悲歌」の一節

君を待てども

日は高く 君は帰り来まさず

木の葉はわが髪の櫛に落ちかかり

われひとりすすり泣きて立つ

静寂の村ゆ

夕鳥の声聞え

君はハンヤンの橋のほとりで会うといい

朝も夕もわれそこに往きて待てども

君は帰り来まさず

風は谷を吹き

わが裳を吹き

われひとりすすり泣きて立てば

河に夜霧は立ちのぼる

鋺をとりて見入れば

涙こぼれて枠をぬらし

笛(リュート)をとれば譜もみだれ

お指ふるえて音をなさず |

(略)

広き空翔(か)ける一つがいの鷲を

また知るや

根をわかてども

葉と花と抱きあいて

かたみにむすぶ無憂樹と柳

さればとこしえに

君とともなるわがいのち

影となりて

かわりなく 君がみ側を永遠に離れじ

(以下略)

〈河出新書「世界歴史物語5」所収 「アンナン王国の末路」

(坂本訳)から〉 |

top

**************************************** |