|

****************************************

Index

総論(西洋人渡来以前) 総論(西洋人渡来以降)

ベトナム カンボジア ラオス タイ ビルマ マレーシア インガポール インドネシア フィリピン

4 タイ

タイ王国

政体 立憲君主国

元首 プミホン・アデュウンデット王

首都 バンコク

面積 51万4000平方キロメートル

人口 2970万人(1964年推定)

主産物 米、ゴム、錫、チーク材など |

|

① 歴史 top

現在のタイ国民の祖先であるタイ族は、西暦紀元前に揚子江沿岸に居住していたといわれ、七世紀頃には雲南にタイ族の国家「南詔」(ナンチャオ)を創建した。

タイ族の一部は、八世紀頃からメコン河をこえて北部タイに入り、さらに南下して先住のクメール族と混血した。

北部タイにスコータイ王国が建設されたのは、一三世紀なかばで、当時隣国カンボジアに繁栄をきわめていたクメール王国の文化を吸収し、インド文化の影響をうけた。

スコータイ王朝第三代のラームカムヘーン大帝は、「タイ史空前の戦士」といわれただけに、その領土を大いに広げ、文化的にもタイ文字を改良するなど多くの功績をあげた。

一四世紀に入ってから、スコータイ王朝は急激に衰え、土侯プラチャオ・ウートーンが台頭して、アユタヤー王朝を創建した(一三五〇年)。

アユタヤー王朝は傾いたスコータイを併合し、三五代、四一七年持続したが、その間カンボジアを征服し、政治的にも、文化的にも発展した。

ヨーロッパ諸国との交渉と同時に、日本との交易も、この時代のなかば頃からはじまった。

すなわち、アユタヤー王国が、ポルトガルとの間に最初の条約をむすんで、ポルトガル人に地域を限定して、居住と通商ならびに布教の権利を認めたのは、一五一一年であった。

また、一五四〇年には、すでに二〇〇人ないし三〇〇人の日本人がアユタヤーに居住して、日本人町をつくっていた。

一六〇四年から一五年まで約一〇年の間にタイヘ向けての朱印状三〇件が下付されているのをみても、日本との交易が相当盛んに行なわれていたことがわかる。

有名な山田長政が、タイに来たのは一六〇五年であった。 |

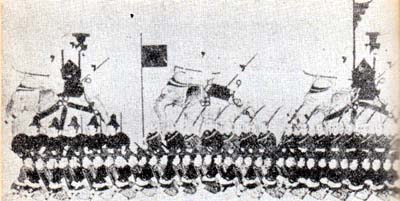

長政時代の日本義勇軍

|

長政は通袮仁左衛門とよび、駿河の人で、小さい時から海外雄飛の志があり、のちに台湾を経てタイにはいった。

日本とタイとの公式の修交関係が開けたのは、一六〇九年徳川家康のときであった。

長政は日本人町を背景にしてタイで活躍し、特にタイの内乱をおさめてその功により貴族の礼遇をうけたが、内紛のため、一六三一年に毒殺されたといわれる。

当時日本人町には、一〇〇〇人に上る日本人がいたといわれるが、内乱で一夜来襲をうけて日本人町は焼かれ、日本人は敗走した。

いまは当時を偲ぶほとんどなにものも残されていない。

一方、西欧とタイとの関係は、ポルトガルにつづいてスペイン、一七世紀に入ってはオランダ、イギリスと条約をむすび、一七世紀後半にフランスがおくれてタイに進出した。

フランスは当時タイの外国貿易を監督していたギリシア人フォールコンと結託して、有力な足がかりをつくった。

フォールコンは、イギリス船長の給仕から身をおこして、ついにタイの大蔵大臣となり、一六七〇、八〇年代にタイの内政外交を掌握していた。

かれは当時タイの商業貿易を支配していたインド人の勢力を阻止するため、はじめイギリスと図り、のちにはフランスのルイ一四世と気脈を通じ、ルイ一四世の使節は数百名の軍隊をひきつれてタイを訪問した。

フォールコンがフランスと手をにぎって貿易・経済の采配をふったことは、タイを舞台として英・仏が衝突する危険があるとされ、また、フォールコン自身タイの王位をうかがう者であるとされて、タイ国人の極度の反感を買い、フォールコンはついに非業の最期をとげた。

このフォールコンの妻が、その詳細は明らかでないが、うら若い日本女性で、日本人殉教者の子孫であった、といわれる。

彼女はフォールコンの死後、艱難(かんなん)の末再びタイ宮廷に登用されるが、波乱万丈の生活を通じて、その高い婦徳と堅固な貞操の持主であったことが海外文献に残されている。

山田長政で城井久右祐門、木谷九左衛門その他日本人が活躍した頃につづくアユタヤー王朝史のエピソードである。

172

アユタヤー王朝は、ビルマ軍の攻略をうけ、一四ヵ月にわたる包囲ののち、一七六七年ついに滅びた。

その後、アユタヤー王朝の武将の一人、華僑の子てあるプラヤー・タークシンがビルマ軍を撃退し、トンブリーを都として自ら王位についた。

一七八二年頃には、その領主は旧アユタヤー王国のときよりさらに拡大されたが、晩年になって悪政のため反王運動がおこった。

そして武将チャオプラヤー・チャクリーが同じ年(一七八二年)にタークシンにかわって王位につき、都を対岸のバンコクに遷し、ラーマー世・プラプッタ・ヨートファー・チュラローク(一七八二~一八〇九年)を袮した。

現チャクリー王朝の始祖である。

チャクリー王朝は、はじめビルマやマレーと戦い、つづいてイギリスに旧来の領土のり一部を割譲させられた。

ラーマ四世(一八〇九~二四年)の時代に、ポルトガルおよびイギリスとの通商の基礎がつくられ、ラーマ四世(一八五一~六八年)の時に、西ヨーロッパとの通商がさらに発展した。

しかし、タイがようやく行政面の封建制度をある程度除去しつつ、近代化への一歩を踏みだすのは、ラーマ五世チュラローン・コーン王(一八六八~一九一〇年)の時代であった。

しかし、同時にこの時期は、ヨーロッパ帝国主義がタイに進出し、タイを植民地化ないし半威民地化した時代であり、国内的には半封建化の時代であった。

近代化がいちおういわれたが、それは王や貴族の特権のもとでの近代化であって、これにたいする不満は官吏や軍人の間にひろがっていった。

ラーマ七世(一九二五~二五年)は、即位と同時に財政・綱紀の粛正にのりだし、憲法の制定にも着手したが、ついに王族専制の批判をうけ、一九三二年六月二四日、人民党によるいわゆる立憲革命が勃発した。

もちろんこれで王家が滅んだわけではないが、従来の王族専制政治に一つの終止符がうたれ、立憲君主制へ移ったのである。

このようにタイ国の歴史をたどってみると、はっきり指摘できることが一つある。

それはタイ王朝の系譜がまことに簡明で、他の諸国に比べ、その継承もあまり多くの波瀾なしに行なわれてきていることである。 |

ラーマ五世

|

一三世紀にはじまるスコータイ王朝(一二三八~一四〇六年)が六代の一六八年、アユタヤー王朝(一三五〇~一七六七年)は三六代の四一七年、いまのチャクリー(ラタナコーシン)王朝(一七八二~)が九代の一八五年である。

これは興亡のはげしい東南アジア諸国の歴史のなかでもめずらしいことといえよう。

② タイの近代化 top

一九三二年六月の立憲革命は、タイの近代化に一時期を画する出来事であった。

革命後はじめてタイに憲法が公布された一事をみても、それはあきらかである。

しかし、タイのいわゆる近代化は、一夜の革命で突如として開始されたのではない。

それは少なくともラーマ五世チュラローン・コーン王の時代にさかのぼって考える必要がある。

ラーマ五世は、四二年にわたるその長い治世で、行政制度に大改革を加えて、中央の行政部門を整備し、地方行政についても、従来の豪族政治を排して、中央集権化を強め、藩を県とし、数県をあつめて州とするなど日本の廃藩置県のような改革も行なった。

いわば上からの改革である。その改革を指導する者として外国人顧問が多数招致された。

また、これに伴うタイ国自身の人材養成の必要から、公私の費用による留学生が海外各国におくりだされた。

これらの留学生たちは、帰国後はいわば国民のエリートとして、官界にすすんだ。

はじめのうちはことごとく官界に吸収されて、エリート・コースをすすんだが、官界の収容力が限界にくると、これらの人だもの働く場所がなく、失意をかこつ人たちもでてきた。

このような不平・不満のなかから、タイ国の半植民地的地位および半封建的実状にたいする批判が生まれ、やがてそれがナショナリズムの思想および運動とむすびついたのが、タイ近代化の過程のはじまりである、と説く人もある。

いま、ラーマ五世・チュラローン・コーン王の名は、バンコクの大学の名にのこされているが、このラーマ五世につづくラーマ六世、七世は、それぞれチュラローン・コーン王のやったことを継承し、それを発展させるかたちで近代化を促進した。

特にラーマ六世は、行政例度だけではなく、それを基礎づける産業開発の積極政策をうちだしたが、当然その歳出は超過し、財政は不足を来たした。

そのあとをうけたラーマ七世は、膨大な王室費を大幅に削減することで、自ら率先して模範を示しながら、財政および行政の整理にのりだした。

それは若干の効果を収めたが、一九三一年頃には、さらに二度目の整理を必要とするにいたった。

それは一般官吏だけでなく、陸軍の内部にも一種の不安をかもしだした。

そのうえ、ラーマ七世の健康上の理由もあって、国政は数人の上位王族の手ににぎられ、官界登用の道もほとんど閉ざされていた。

それに伴って言論や出版の自由がいちじるしく制限されていた。

それが立憲革命前夜の情況であった。

このような時代閉塞を打破するため、プラヤー・バホン陸軍大佐を中心とする人々(武官派)、少壮官吏ルアン・プテディット(のちフリーティーと改称)を中心とする人々(文官派)、それに若干の革新派の人々が結集して人民党をつくった。

人民党がスローガンとしてかかげだのは、①立法権、財政・経済の外国支配からの独立 ②国内秩序の維持 ③権利の平等 ④国民の自由の確保 ⑤教育の普及 ⑥健全な経済政策など、いわゆる革命の六原則であった。

人民党は一九三二年六月二四日の朝早く行動をおこし、一日で政権奪取に成功した。

この革命、このクーデターに際して、タイに多くの権益をもち、また、多くの顧問を送っている諸外国があえて干渉をしなかったのは、人民党のねらいが王制転覆にあるのでなく、政体の変革そのものにあることを事前に了解させていたことによるのであろう。

この立憲革命以後、保守派と革新派、つづいて革新派のなかの武官派と文官派の抗争がくり返され、そのたびに政変がおこった。

それは文官派を代表するフリーティーと、武官派を代表するピブン・ソンクラームの対立に集約される。

ある人は、フリーティーを議会政治の理想主義派、ピブンを武力政治の現実主義派ともいっている。

この両派の対立は、温厚なプラヤー・バホン将軍によって調整されてきていたのであるが、一九三八年九月、議会の解散とともにバホンの引退が表明された。 |

バンコクのメインロード、中央は憲法記念塔

|

こうして第二次大戦の直前、タイには大きな転換がせまっていた。

同年一一月の総選挙で、ピブン内閣が成立した。まさに第二次大戦前夜である。

プリーディーらの文官派は、しばらく影をひそめ、ピブンにひきいられる武官派は西のドイツ、東の日本によってまき起こされたファシズムの波に乗って、国粋主義をおしすすめた。

一九三九年、国号を「褐色」を意味するシャムから、「自由」を意味するタイにあらためた。

タイ族の誇りを強調するためである。つづいて国民信条(ラクニョム)を発布して、文化の面をはじめすべての点でのナショナリズムを奨励した。

外国人特に華僑の手から商業権を奪取し、産業開発のための国策会社が設立され、大タイ主義運動を提唱して、失地回復を鼓吹した。

あたかも日本は中国での戦争をインドシナから、さらに東南アジアへ拡大しようとしているときであった。

一九四〇年一一月、日本はタイと仏領インドシナの紛争に介入して、タイに旧領土の一部をあたえた。

タイは急速に対日接近政策をとりはじめた。イギリスがこれを押しとどめようとしたが、一九四一年一二月八日、日本が太平洋戦争に突入し、米・英と戦争状態にはいったのにつづいて、同二一日タイは日・タイ攻守同盟をむすんだ。

日本はこれで東南アジア侵略の足場を固め、タイの武官派はこれを利用して、内外にその勢力を伸ばすことを考えたのであった。

日本は同盟国タイに、ビルマのシャン州、マレー北部の四州を獲得させた。

ともに「一系の王室」を誇るタイのピブン政府と日本の軍部政権との蜜月は、しばらくつづいた。

しかし、戦局が日本にとって不利となると、タイの協力もそれに応じて消極的になってきた。

日本降伏の前年一九四四年七月(二八日)に、ピブン内閣は退場せざるをえなくなった。

これを機会にタイの文官派が表面にでてくるのである。プリーディーを中心とする文官派とこれに合流するタイ海軍の一部は、ピブン一派が露骨に日本軍団主義と協力していることに反対し、日・タイ攻守同盟にも反対した。

フリーティーはピブンが政局を担当していた間は、閑職(摂政の役)にまつりあげられていたが、その間にかれは自由タイ運動をおこし、ひそかに連合軍と連絡して、対日抵抗の工作をつづけた。

よくいえばタイのナショナリズムは、和戦両様の政策をとったのであるが、日本の敗色が次第に濃くなるにつれて、終戦工作はプリーディーらの文官派を中心としてすすめられた。

ピブン内閣のあとをうけたアパイウォン内閣は、文官・武官両派の緩衝勢力として、表面上は対日協力をつづけながら、裏面では自由タイ運動と連絡をとっていた。

日本の無条件降伏に際して、タイ国のとった政策は、よくいえば巧妙、率直にいえばかなりずるいものであった、といえよう。

一九四五年八月一五日の終戦とともに、タイは、一九四二年一月二五日にタイか米・英に宣戦布告をしたことは無効である、と宣言した。

戦争行為の取消しである。アメリカは無条件でこれを受入れた。

イギリス、インド、つづいてオーストラリアが、賠償その他の協定をむすんで終戦を認めた。

戦時中、日本の圧力でタイが手に入れていたマレー四州は、もちろんイギリスに返還された(一九四六年一一月)。

これらタイの終戦処理は、もちろん文官派の自由タイ運動の人たちが政局を担当してすすめられた。

戦後もまだ文官派と武官派の政治的シーソー・ゲームがつづくのであるが、戦前から戦時へかけて、タイは武官派と文官派を交互に立て、あるいはその二重工作で、一応たくみに国家利益を追求したかにみえた。

しかし、その経過をよくみると、これら両派の交替によっても、タイ国政治・経済の根本的な近代化は実現されず、タイの国家権力はほとんどかすリ傷一つうけることなしに、封建的な地主勢力と官僚ブルジョアジーの手に依然として握られていた。

戦後のタイの政治・経済不安は、このことを基軸として展開されるのである。

③ 政治と外交 top

戦後タイには、目まぐるしいほどの政変がつづき、その間にクーデターが稲妻のようにくり返された。

国民生活の安定、政治的には憲法改正その他の要求が中心課題で、これをめぐって文官・武官両派の対立がくり返され、結局は軍部独裁が樹立されていった。

一九五七年九月、元陸軍総司令官サリット帥が指導した陸軍によるクーデターで、独裁者ピブン・ソンクラム政権がたおされた。

ピブンは戦後も勢力をもり返して数回首相の地位につき、ひきつづき独裁的な地位を保っていたが、ついに日本へ亡命した。

サリッ卜元帥は、腹心のタノム大将に組閣させ、実権はサリットを中心とする将校団がにぎった。

サリッ卜は五八年一〇月に、第二次クーデターを決行した。これは病気静養のため、サリッ卜がアメリカ・イギリスに外遊して留守中、タノム内閣に内紛がおこり、財政も悪化して、政情が不安定になったため、サリッ卜が急遽帰国して、「一刀両断」の処置にでたものであった。

サリットはタノム内閣を総辞職させ、全国に戒厳令を施行し、憲法を破棄、国会を解散させ、政党法・労働法を廃止し、文字通りの独裁政治を強行した。

これによって、一九三二年の立憲革命以来、二六年間に一三回、つまり二年に一度の割合でくり返されてきたクーデターにいちおうの終止符が打たれたが、これによってタイは名実ともに軍人独裁を再現した。 |

サリット元帥

|

タイでは軍人が陸・海・空の軍務にあたるだけでなく、銀行、会社、工場、放送局を経営する。

これはインドネシアなどでも同じだが、タイの「軍人銀行」は、一九五七年サリット元帥によって設立されたものである。

サリットは、一九五九年警視総監もかね、三軍のほか警察を勢力下においた。

軍部は「とみくじ」その他の投機事業の権益をもっている。

一九六三年一二月、サリッ卜が病死したため、それを継承して、再びタノム内閣が成立した。

六四年一二月に、クーデター未遂事件が発生したが、タノム首相はひきつづき政権を担当している。

タイではどうして軍部独裁政権が可能であり、必要とされたか。第二次大戦中に、タイが日本と攻守同盟をむすんだ経緯につしては、さきにふれた。

戦争中に日本ファシズムとむすび、戦争末期に連合軍と連絡をつけ、戦後いち早く終戦処理を行なったタイは、連合国特にアメリカへの依存を急速に強めていった。

内部的には、軍部を代表者とする地主・官僚ブルジョアジーの勢力が強いため、国際的にはインドシナにおける対仏抵抗戦争、マレーにおける対英ゲリラ戦、中華人民共和国の成立など、地を接する近隣に民族独立と社会解放の大きな波が高まってきたため、自国の(支配勢力の)権益を守るのには、反共の立場を強化し、同じ反共アメリカとの協力をすすめることが必要だというのであろう。

しかも、がってのイギリスにかわって、戦後タイはアメリカ一辺倒の色をますます濃くしつつある。

戦後初期のクーデター、たとえば一九四七年(一一月)、一九五一年(一一月)のクーデター計画は、一方ではイギリスの権益を排除して、アメリカとむすびつこうとする動きのあらわれでもあった。

事実、アメリカは一九五〇年九月に米・タイ経済・技術援助協定、同一〇月に米・タイ軍事協定をむすび、インドシナ休戦の、ジュネーブ協定成立直後(一九五四年九月)には、あたかも協定の効果を相殺するかのように、東南アジア条約機構(SEATO)を結成して、タイをこれに参加させ、その司令部をバンコクに設置した。

これがため、タイはアメリカのインドシナ方面における軍事的協力者としての役割をつねに果たしている。

ラオスへの攻撃と干渉、「自由クメール」一派によるカンボジア政府転覆計画、ベトナム戦争拡大にともなう南ベトナムへのタイ軍隊の派遣、サタヒップ基地をはじめとするアメリカ軍の出撃・補給への協力等々がそれである。

軍事的協力のほか、外交的にはこれまたアメリカが推進した「アジア連合」(ASA)にタイも参加し、「アジア極東経済委員会」(ECAFE)の本部もバンコクにある。

しかし、このような対米協力の半面、これを批判する動きもあらわれている。

しかも、これはかっての武官派にたいする文官派といったような形ではなく、民族独立と解放をめざす武装的統一戦線の形をとっているのが注目される。

一九六五年一月一目創設された「タイ愛国戦線」は、タイの自由・独立・平和・中立・民主・生活の向上を綱領として、ラオスの愛国戦線党(ネオ・ラオ・ハクサト)や、南ベトナムの解放民族戦線のような闘争を目ざしているようである。

愛国戦線は、一九六六年一月、「タイ独立運動」を併合し、それ以後、タイ北部およびマレーとの国境付近で武装闘争をつづけ、タイ国軍ならびに国境警察隊が攻撃をうけている。

「タイ愛国戦線」の代表部は北京にある(主席はチュラノント中佐)。

タイ北部に反政府闘争が盛んな原因としては、このあたりの地味がやせ、タイの中・南部に比べて国民所得も半分以下という生活の貧困と、ベトナム、ラオスの革命運動の影響があげられる。

タイ共産党の勢力は徴弱である。

第二次大戦中の日本との協力につづいて、戦後のアメリカとの協力は、反共政策とともに、タイの政治・外交をつらぬく基調であり、性格である。

しかし、最近タノム政権の親米反共政策に反対する人民武装闘争がタイ東北部その他で頻発している。

④ 経済と華僑 top

タイは東南アジア諸国のなかでも、第一次産業への依存が高く、人口の八九%が農業・漁業・林業に従事している。

タイの経済を支えているのは、主として米、ゴム、錫、木材で、貿昜における主要輸出品目もこの順位であった。

しかし、輸出農産品の多様化をはかり、一九六〇年来、カポック、タピオカ、ジュート、油脂用種子などの商業用穀物の輸出増加が目立っている。

しかし、依然として、タイが農業国であることに変わりはない。

米はメコン河流域のデルタ地帯が主産地で、タイの全耕作面積七九三万ヘクタールのうち、米作が七八%を占め、年産七〇〇万トン前後産出し、輸出能力も年間一五〇万トン以上である。

インドシナやビルマが戦争あるいは政情不安で、米の輸出能力がはなはだしく減退したのに比べて、タイは優位を占め、日本へも輸出している。

ゴムは南部のマレー半島地区および南部丘陵地帯で栽培され、錫は南部のプケット島、バッタニーに産する。

プケット島には、精煉工場も建設された。木材はチーク材もっとも有名で、象を使ってチーク材を運ぶ作業が、いまも行なわれている。

しかしタイの経済にとって一つの大きな問題は、華僑の存在である。

タイの華僑は、数においても東南アジアで一番多い。

約三六〇万人といわれているが、混血したものや、現地国籍主義でタイ人となっている者も多いので、実際の勢力はこの数字よりさらに大きいとみなければならない。

古くは華僑出身で王位についた者(プラヤー・タークシン)もあったほどで、政・財界の指導者の層のなかにも華僑の血をひく人は少なくない。 たとえばピブン元首相は黄姓、警察総監のパオ大将は隨姓というふうに、中国姓の系譜につながるものが少なくない。

|

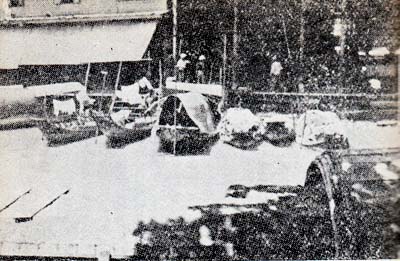

華僑の精米所に横付けされる籾艀

|

バンコクの水上市場

|

もっとも、タイ国籍をもたずに、純粋に中国人として政治的高官の地位につくことはできないが、反対に華僑の経済的実力に依拠して、それを利用しながら政・財界に地位をきずくことは容易である。

政治的・経済的にその活動に制限を加えられてきているとはいえ、少なくとも華僑の経済力を軽視することはできない。

タイの主産物である米についても、生産だけを除いて集荷、精米、輸出はほとんど華僑の手を通じて行なわれてきた。

しかし、第二次大戦直前の頃から、国粋主義の台頭とともに、華僑の経済活動に制限を加え、戦後は政府が独占的に米の輸出を行ない、精米事業についても、政府直営の「タイ・ライス・コンパニー」設立以来(一九三八年)、華僑の活動分野は次第に狭められてきつつある。

しかし、それでも華僑の勢力は地下足のように根強く残っている。

ことに貧しいタイの農村では、収穫物(米)を担保とする米融が行なわれており、この高利金融をにぎっているのは華僑である。町の質屋にも華僑が多い。

農民を華僑の高利貸資本から解放するために政府の手で協同組合事業なども奨励されてきているが、顔見知りで、しかも、手続きがいらず、すぐに間に合う華僑金融にすがる者は少なくなく、農民が貧困であればあるだけ、依然として華僑の勢力は抜きがたいものがある。

企業や商業・流通機構については、なおさらである。

タイの華僑は、潮州系がもっとも多く(約六〇%)、精米、製材、貿易、綿布商などに従事し、その他も出身別にそれぞれの企業や商業で働いている。

華僑は働いた金を土地、家屋、宝石などに変えて蓄積するとともに、銀信局あるいは批館を通じて、本国へも送金する。

これは半世紀以前からある華僑送金のための特殊な金融機関で、中国大陸の港都(スワトウ、アモイなど)に支店をもち、送金の便宜をはかっているのである。

それだけに華僑は、本国の政治や経済の動向にも敏感である。しかし、華僑全体としてみれば、そうした政治的関心よりは、経済的利益への関心が強いことはいうまでもない。

タイは民族資本の成長が微力で、企業の多くを外国資本特にアメリカの民間資本に依存しているが、そのなかにあって、商工業・精米業・金融機関における華僑の存在は、今後民族資本の育成とともに大きな課題である。

⑤ 社会と文化 top

熱帯の気候と、小乗仏教の信仰のため、タイ人の性格は楽人的で、勤勉・貯蓄の念に乏しいといわれる。

華僑に経済権を奪われたのも、そのためだというのである。

華僑が企業や、特に流通機構をほとんど独占してきたことは、東南アジアの諸国についていわれることで、タイだけの問題ではない。むしろ、政治・外交などの経過をみると、タイ人は慈悲・寛容の美徳の一面すこぶる現実的である。

これが現実的利益のための対外依存、対米依存というふうにもあらわれるのである。

タイは信仰の自由を保障しているが、「国民皆僧」といわれるように、仏教徒は総人口の九四%を占める。

しかも、タイ人のほとんどすべてが小乗仏教で、華僑とベトナム人だけは大乗仏教を信奉している。

タイでも、かっては寺院で付近の子供たちに読み書き、算数などを教えていた。

初等教育制度ができてからは、寺小屋教育はなくなったが、いまでもタイの男は一生に一度は寺にはいり、三ヵ月ほどの修業をしなければならない、といわれている。

それをしなければ、一人前に扱ってもらえない、というのである。

官吏も寺院での修行のためといえば、四ヵ月の有給休暇がもらえる、というのもタイらしい。

それだげに仏僧にたいする尊敬の念は深く、黄衣の僧侶が托鉢だけをたよりにして、生活できるのもそのためである。

しかし、裏を返していえば、それだけ封建支配者が国民支配のために仏教を利用した、ということにもなるであろう。

タイには約二万の寺院がある、といわれる。寺院には王立のものと、民間のものとの二種類があり、格差が認められるが、ひとしく国民の信仰心を集めている。

国民の祝祭日にも仏教にちなんだものが多い。たとえば二月の「マーカーブーチャー」は信徒が巡礼に出る季節のはじまり、四月の「水祭り」、五月の「ウィサーカー・ブーチャー」は伽迦の生誕・成道・涅槃(ねはん)の日、七月の「カオ・パンサ」(「安居」)は托鉢・勤行の季節のはじまり、というふうに国民の年中行事化しているのである。

言語については、公用語としてのタイ語のほか、東北部のインドシナとの国境地域ではベトナム語、南部のマレー半島につながる地域ではマレー語、華僑の間では、出身地にしたがって潮州語・広東語・そして中国標準語としての北京官語がつかわれている。タイ文字は、カンボジア、ビルマと同様、インド文字からきたものである。

タイに義務教育令が布かれたのは一九一一年であるが、これはきわめて限定された範囲に行なわれたに過ぎず、初等教育令が公布されたのは一九三五年である。

小学校から大学まで、男女共学制を早くから実施している。

識字率は約六〇%で、東南アジアでは、かなり高いほうである。

|

ワット・プッタイ・ザワン寺の大塔(アユタヤー)

|

バンコクのワット・プラ・ケーオ(王仏寺)王室の

重要な国家的儀式に使用される

|

数多い仏教寺院のクイ式建築様式が発達しだのは、アユタヤー王朝以後で、ゴシック風の急勾配の屋根、金粉をつかった破風、そして全体をつつむ上品な曲線をもつ寺院が熱帯の太陽のもとに多彩に輝きながらも、静まりかえっているのは、タイらしい景観である。

彫刻も絵画も、主題はいずれも仏像あるいは釈伽の生涯の物語にとり、インド色が濃い。

バンコクのワット・プラ・ケーオ(「エメラルド仏陀の寺」)の壁画は有名である。

文学に世俗的なテーマがとりあげられるようになったのは、ごく新しく、それまでは「仏教に奉仕する」作品が主であった。

服装は男女ともにインドから伝来したパヌンをはき、その上半身は男女それぞれのスタイルにむいたものを着けている。

一見日本の半ズボンのようなパヌンの色は、もと曜日にしたがって色が異なり、それを順次はきかえた、といわれるが、このようなしきたりはもちろん、民族的服装も次第にみられなくなり、ことにバンコクその他の都会地では、ヨーロッパ式の服装に近づいてきている。

主食は米で、東北部ではラオスと同じようにモチ米を常食としている。

田舎では指先で米をまるめて食べる習慣がのこっているが、都会ではスプーンやフォークを使うようになっている。

首都、バンコクだけで三〇〇以上の寺院があり、市内の六分の一が寺院境内であるといわれるように、さきにあげたワット・プラ・ケーオのほか、ワット・プラ・チェートポン、ワット・ホー、ワット・スーダ、ワット・ペンチャマボピット(いわゆるマーブル・テンプル)等々、著名なものをあげるだけでもすぐに十指にあまるほどである。ワットはいずれも寺院を意味する。

「宗教は阿片である」ともいられるが、宗教が盛んで、寺院の多いバンコクには、政府公認のものだけでも約一〇〇ヵ所の阿片窟がある。

最近は、赤いネオンの「東京式トル=風呂」というのさえあらわれている。

バンコクにはアメリカとの協力で各種国際機構の本部(SEATO、ECAFEなど)がおかれているが、航空ルートの発達にともなってバンコクが国際航空ルートの幹線にあたり、また、東南アジア航空ルートの中心であることが、いろいろな意味でバンコクをかってのシンガポールのような地位に仕立てつつある。

これはアジアにおけるイギリスとアメリカの勢力の消長をそのまま反映するものでもある。

アユタヤーは、タイ人が「古都」(クルン・カオ)と呼んでいるように、タイの京都である。

しかし、かつての王宮・寺院は出水と火災でほとんど壊滅し、わずかにタイ最大といわれる青銅の仏像が無言のうちに当時をしのばせるだけである。

日本人町旧址に木標と桶があったが、それも今は見分けがつかなくなっている、という。

スコータイは、タイ最初の国王(シー・インタラーティット)が独立を宣言したところで、ここにも多くの古跡がある。

チェーンマイは、チーク材産出の中心地、米・綿花・砂糖キビなどの集散地、そして、北部鉄道の終点で、交通の要衝であり、同時にここにも一三世紀頃の寺院がそのまま遺っている。

top

**************************************** |