|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

1 なにかドえらいことが西方で

一九四四年九月十七日の日曜日。朝靄〔あさもや〕が晴れ渡ると、ものうげな、美しい晩夏の一日にかわっていった。

青々とすみわたった、ここオランダの平地では、信心ぶかいオランダ人たちが、ドイツに占領されていらい四年ものあいだ着続けてきた、ダプダプで、サエない色の服をまとい、教会から家路につき、あるものは、ポテトばかりで肉のない安息日の食卓に向っていた。

また、あちこちでドイツ兵たちも、柔らかな陽光のもと、休養を満喫しようと、三々五々語らい歩み、また一人ポツンとして、散策を楽しんでいる者もいた。

ドイツ軍の指揮官たちの多くも、同様にくつろいでいた。

1 一息入れるドイツ軍将校 top

連合軍のノルマンジー上陸〔上陸日=「Dデイ」は一九四四年六月六日〕のあとに続いた、北フランスやベルギーからの悲劇的な大敗退も、ようやく一段落しようとしているかにみえた。

迷路のように入んだオランダの運河と、うねうねと曲がりくねったマース、ワール〔ともにアルンヘム付近からロッテルダム南側に流れている川〕、ネーデルライン(ライン川の下流)の諸河川が、うまいぐあいに天然の防御線となっている北方地域では、とくにその感が強かった。

アムステルダムの近くでは、占領地区司令官であるドイツ空軍の一将軍が、郊外のレストランでのんびりと昼食をとろうと、幕僚の一人をつれて外出していた。

オランダ地区のゲシュタポ〔秘密国家警察〕司令官は、ハーグでドイツ人の友人と休日を過ごすために、朝早く司令部をたっていた。

また、あるSS〔親衛隊〕大隊長は、どんな理由があろうとも邪魔してくれるな、と副官に言い残していた。

彼は、宿舎でジャワ人の情婦と一緒に、まる一日すごそうと考えていたのだった。

2 神経とがらせるシュトゥデント大将 top

一方、マース川の南数キロにある、オランダ人から徴用した別荘の赤いカワラ屋根の下では、ドイツ軍空挺部隊司令官のクルト・シュトゥデント大将が、執務につかれきって、上着のボタンをはずしたまま、寝室の机に向ってすわっていた。

ドイツ軍の戦線にできた大きなスキマをふさぐために、ほんの二週間前にオランダに駆け付けたばかりの、もとの訓練団、すなわちドイツ第一空挺軍の司令官シュトゥデント大将は、なるべく電話のそぱにいようと思っていた。

英軍が、この日に攻撃を再開するのではないか、という兆候があったからである。

だが、その日の午前中は、何事もなく平穏にすぎていった。

連合軍の戦闘機の爆音や、たまに銃声がきこえると、将軍は別荘のバルコニーからなれた目つきで追跡したが、はれわたった日の連合軍の動きとしては、異常とよぶにはあたらないものとしてカタづけられた。

ネーデルライン川の北岸、アルンヘムの西の郊外にあるホテル・タッフェルベルクの庭園食堂では、ドイツ西方軍B軍集団司令官ワルター・モーデル元帥が、右の眼にはいつもの片メガネをかけて、高級参謀だちと一緒に食前酒をのもうと、自分の部屋からおりてきていた。

一人の当番兵が、ガラス製の水差しで注いでまわると、べつの当番兵がホテルのテラスにおかれたテーブルに食事をならべた。

3 モーデル元帥の胸算用 top

シュトゥデント大将と同じく、モーデル元帥も、英軍の攻撃は早まり、ことによると今日のうちにあるかもしれない、とうすうす感じており、さらにつぎのように考えていた。

連合軍の副次的攻撃は、アルンヘムから南へ約一六キロのワール河岸にあるニメーゲン〔オランダ東部、ツール河畔の都市〕に、ドイツ軍戦線の北翼をクギづけにするため、ニメーゲンからアルンヘムに向って行われるだろう。

だが主攻撃は、アーヘンにいる米第一軍〔司令官ホッリス中将〕の正面にそって展開されるだろう。

だが、この日の朝、連合軍の攻撃はいやがらせ程度の空襲だけですんだので、緊張もほぐれはじめていた。 |

ドイツ第一空挺軍司令官

クルト・シュトゥデント大将

ドイツ西方軍B軍集団司令官

ワルター・モーデル元帥

|

さらに、この朝、アーヘンの米第一軍にドイツ軍が逆襲を始めたという報告があったので、モーデル元帥はいっそうくつろぐことができた。

――もし米軍の突進をくいとめることができたなら、西部戦線の全体が、ドイツ国境にそったコンクリート製の防塞「西方の壁」、連合軍流にいえば“ジークフリート線”のなかで、戦況を膠着させることもできたにちがいない――とモーデル元帥は思った。

4 やりくリ算段の機甲部隊 top

シュトゥデント大将やモーデル元帥と同じく、武装親衛隊のウィリー・ビットリヒSS大将――かつて俳優を志願したこともあるすごくハンサムな男――もまた、この朝は自分の司令部で過ごしていた。

そこは、アルンヘムの東約三二キロのところにあり、ビットリヒ大将は、予想される英軍の活動よりも、指揮下にあるSS機甲二個師団のやっかいな配置移動に頭をいためていた。

モーデル元帥が、ビットリヒ大将のSS〔ワッフェンSS=武装親衛隊〕第二機甲軍団司令部に、消耗しきった機甲一個師団を再建させ、さらにのこりの機甲一個師団を完全に再装備させるため、ドイツにおくりかえすのをオランダにきて監督せよと命じてから、二週間もたっていなかったからだ。

だが、ちょうどビットリヒ大将が、初期の混乱からいくらか秩序をとりもどそうと努力していたやさきに、ベルリンの最高司令部は計画を変更してしまった。

新しい指令がでて、アーヘンの米第一軍にそなえるため、機甲一個師団の移動を命令してきたのである。

ビットリヒ大将は、順番からいって、SS第10機甲師団をあてることにした。

この師団は、軍団に到着することになっていた最初の再装備品である二七両の五号戦車「パンテル」を、すでに受けとっていたからであった。

だが折りわるく、この日の午前、SS第10機甲師団長は、短期休暇でベルリンに向っていた。

そこで、SS第10機甲師団の幕僚たちは、師団をアーヘンにむけて移動する準備のため、山ほどある用事におわれていた。

増強なった一個大隊の前衛は、すでに出発していた。

しかし、のこりの部隊が進撃を開始するまえに、ドイツ国内に後退させることになっていたべつの師団の、比較的損害の少ない部隊を、SS第10機甲師団の指揮下にいれねばならなかった。

この師団は、SS第九機甲師団であるが、師団長はフランスからの退却中に負傷していたので、参謀長のワルター・ハルザーSS中佐が、師団の指揮にあたっていた。

十七日の朝、ハルザーは元気いっぱいだった。

部下に命じて、残っていた戦車と装甲車の火砲をとりはずし、車両は使用不能なのでSS第10機甲師団には移管できない、と報告した。

彼はこの方法で、お気にいりの部隊であった偵察大隊を、ほとんど手つかずのまま手元にのこすのに成功したので、得意だったのである。

ちょうどこの朝は、その大隊長に勲章をさずけるため、彼は大隊の集結地にいくことになっていた。

昼近く、彼は幕僚車にのって、総勢五〇〇人の大隊が式典にそなえて整列している、アルンヘムの北にある飛行場に着いた。

あたかも軍隊の“勲章”ともいえる左頬に戦傷のある顔で、ハルザーは敬礼をうけた。その光景は、すさんだ戦闘から遠く離れた平和だった時代の軍隊をしのばせるものがあった。

式典がすむとハルザーは、飛行場の近くの将校食堂で、大隊の将校たちと陽気な祝宴をはった。

一方、オランダ戦線の後方にいた多数の指揮官のなかに、ただ一人なみはずれて強い警戒心をもった男がいた。

5 何かドえらいことが西方で top

その男は、ごく最近一九歳の少年兵を主体として、それに第一次大戦に参加した経験をもつ老兵を適当にふりわけて編成した補給大隊の大隊長で、ゼップ・クラフト少佐という比較的地位のひくい将校であった。大隊は、占領地区司令部に配属されていた。

クラフト少佐は二日前に、かなり老いこんだ占領地区司令部参謀長ハンス・フォン・テットウ中将と食事をともにした。

「なにかが、始まろうとしているね」

二人が食後のポートワインと葉巻きを楽しんでいたとき、テットウ中将がいった。

「今日は、ドイツもイギリスも、どこもよい天気だった。それなのに、大型爆撃機一機飛んでこなかった」

中将はさらに説明をつづけた。

連合軍は戦争の重大な転機にたっている。彼らは、一日だってよい天気の日をみすみすムダに過ごすはずはない……と。

「これは、彼らがなにか、ドえらいことを準備している証拠だよ」

とテットウ中将はいった。クラフト少佐は、上司に警告をあたえたかどうかたずねた。

「連中は私を老いぼれあつかいだ。私を冷笑しただけさ」

とテットウ中将は悲しげにいった。

アルンヘムの西のワルドフリーデとよばれる荘園にある宿舎に帰る途中、クラフト少佐は、テットウ中将の言葉が、ハエとり紙のように彼の頭にへばりついているのに気がついた。

クラフト少佐は、なにかはっきりわからなかったがむやみと心配になり、つぎの朝から、大きな田舎家の屋根に見張りの配置を命じた。

九月十七日の日曜日、朝モヤがはれ、陽光が輝き始めたころ、クラフト少佐は再びテットウ中将の警告を思いだした。

昼近くに、英軍機がアルンヘムの目標を爆撃し、ついで米軍の飛行機が、ワルドフリーデからあまり遠くない目標を攻撃した。

「なにかドえらいこと」が起ろうとしているのだろうか?

それは、いったい何なのだろう?

アルンヘムの北にある飛行場を占領しようというのだろうか?

最近数週間、連合軍は数回にもわたって飛行場を爆撃した実績がある。

それとも、アルンヘムにある大ライン橋をねらっているのだろうか?

いやいや、目標はなにかべつにあるのかもしれない。

あるいは、特別な目的なんてないのかもしれない。

正午が近づくにしたがい、クラフト少佐はますますいらだってきた。

彼は部下全員を宿舎内に足どめし、完全待機を命じた。また配給用のジンをもってくるよう命じた。 |

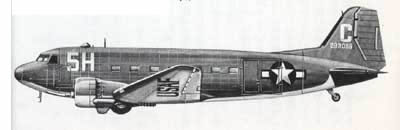

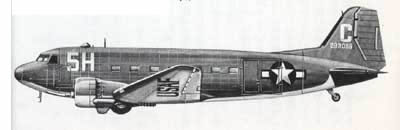

米軍ダグラスC46「コマンド」

この機は、もともと民間航空機にする予定七つくられたが、けっきょく、全面的に軍用機にきりかえられ、主として米軍によリ補給任務に使用された

発動機:プラット・アンド・ホイットレー星型、2,000馬力2、

最高時速:425キロ、航続距離:2,600キロ、上昇限度:7,500メートル、自重12,560キロ、全備重量:20,000キロ全幅:32.9メートル、全長:23.3メートル

米軍ダグラスC47「スカイトレーン」

この機は、1930年代によく知られていたDC3が母型となった。床が特に強く、荷重の大きなものを運ぶことができた。パラシュート部隊輸送機として完全武装兵28人を収容した。発動機:プラット・アンド・ホイットレー星型、1,050馬力2、最高時速:370キロ(高度2,600メートル)、航続距離:3,420キロ、上昇限度:7,000メートル、自重:7,657キロ 全備重量:13,600キロ、全幅:29.0メートル、全長:19.7メートル

米軍ワコ「ハドリアン」グライダー

米空挺部隊の主カグライダー。時速200キロまで曳航でき、完全武装兵13人をはこべた。全幅:25.4メートル、全長:14.9メートル

英軍エアスピード「ホーサ」グライダー

英軍の主力部隊輸送グライダーで、シチリア島侵攻作戦〔1943年7月〕、ノルマンジー上陸作戦〔1944年6月]、“マーケット・ガーデン”作戦[1944年9月]で活躍した。胴体は機首の部分が、荷のつみおろしに便利なように、蝶つがいで二つにわかれた。翼長:26.82メートル、全長:20.42メートル、乗員:2、積載量:武装兵29人または75ミリ山砲1 |

「いいか、よく聞けよ」と年老いたドイツ兵が、荘園の持ち主であるオランダ人にいった。

「何かが起ろうとしているんだ。

ドイツ軍では、大事なことをしなくちやならないときは、いつもジンが配給になるんだ」

その日曜日の昼近く、イングランド南東の上空は、あたかも世界中のバッタが全部一斉に飛びたったかのように、すさまじい轟きと唸りがウズまいていた。

|

オランダのアルンヘムに空挺部隊を降下させるため、イギリス軍飛行場に列をなす飛行機

|

6 準備完了!空挺部隊出撃 top

二二の飛行場から、一五四五機のダグラスC47輸送機と、兵士・車両・武器・装備品をのせた四七九機のグライダーが、海岸上空で集結するため離陸し、二本の大きな流れとなって、東に向ってすすんだ。

そのほかに、一〇〇〇機の戦闘機が、機体が大きくて速度のおそい輸送機のまわりに防護幕をつくるため、輸送機群とともに飛びたった。

前日の夕方までには「空の要塞」とよばれる大きなB17九〇〇機以上をふくむおよそ一五〇〇機の米・英連合軍機が、テットウ中将の予告どおり「何かドえらいこと」になる大航空作戦をすでに開始していた。

彼らはこの作戦をドイツ軍にさとられないために、各飛行任務の配分に注意しながら、アルンヘム周辺に広く散在する飛行場や高射砲陣地と、明日には輸送機が通過するはずの二つのルートにそって配置された高射砲陣地を銃爆撃したのだった。

ダグラスC47やグライダーの機内では、ほとんどの兵士たちは、恐ろしがっていることはもちろん、神経質になっていることさえ認めようとはしなかった。

彼らの大部分は、ものさびしい北海上空を通過しないうちからすぐにいねむりをはじめ、何人かは、熟睡し始めたというが、この“事実”は、彼らが平静をたもとうと、必死に努力したことを雄弁に物語っている。

兵員の三分の二はアメリカ兵で、のこり三分の一は、イギリス兵であった。

アメリカ兵の一人、ロス・S・カーター軍曹は、三回の降下作戦の経験をもつベテランであったが、飛行開始の状況をつぎのように書いている。

「いかめしい鉄のお面をつけたロボットのように機内にすわると、やさしさとか、ほほえみ、気のきいたユーモアなどのいっさいが私たちの顔からきえうせ、私たちは、これから展開される物語のはじまりをジッとまった。

やがて、私たちの編隊は、ゴウゴウと爆音をとどろかせながら旋回し、何百キロもの空を暗く包み覆うような、長大な弓なりの隊形に組みこまれていった。

私たちは静かにすわり、タバコをすった。

そうすることが、何も考えずにいられる最上の方法であった」

7 損害覚悟の昼間降下 top

また、ニメーゲンの近く、アルンヘムの南方に降下することになっていた米第82空挺師団を指揮していた、筋金いりの三七歳のジェームズ・M・ギャビン准将はこう書いている。

「空挺のベテランも、初体験のものも、不安や心配を抱いたことにはかわりなかった。

ただそのあらわれ方が、ベテランは少し少なかっただけのことである」

ベテランにも新兵にも、この飛行は全くはじめての経験であった。

なぜなら、これまで彼らは、昼間の空挺攻撃には参加したことがなかったからであった。

これまでは、夜間攻撃を原則にしていたのだが、夜間だと、兵士たちは風にとばされるモミガラのようにチリヂリになり、ひどく分散してしまった。

そこで指揮官たちは、敵の高射砲からうける損害も覚悟のうえで、昼間に降下することに決めたのだった。

英軍の通信将校アンソニー・ディーン・ドラモンド少佐は、飛行機からのながめが平和そうにみえたことに驚いた。

その回想によると、「北海は今回にかぎって貯水池のように、茶色の水面を乱すさざ波一つなかった」という。

このドラモンド少佐も、彼の飛行機にのっていた兵士が「ほとんど全員眠っていた」と書いている。

アルンヘム付近で一番北側の地域に降下する予定になっていた英第一空挺師団の指揮官は、ロイ・E・アーカト少将だったが、彼はこの作戦まではいつも飛行機酔いにすっかりまいってしまう、地上部隊指揮官の一人であった。

アーカト少将は、北側の縦隊に属するグライダーにのっていた。

将軍はつぎのように書いている。

「私が、前方と下の方をチラッとみると、四機の曳航機と曳航されているグライダーがみえた。また、静かな海上には、空・海救難艇が我々の安全をまもるために、適当な間隔をとって配置されているのがみえた。

ほどなく、一機の曳航機とグライダーとを結ぶケーブルがプッツリときれると、空・海救難艇が海上に不時着したグライダーの方に、機敏に移動していくのがみえた。

そうこうしているうちに、我々はオランダ沿岸の上空にさしかかっていた」 |

英第1空挺師団長

ロイ・E・アーカト少将

|

南側の縦隊に属する一機のダグラスC47のなかには、一番南に降下することになっていた米第101空挺師団の師団長マクスウェル・D・テーラー少将がいて、まわりの兵と同じように眠っていた。

彼は、一度目をさまして缶詰めのレーション(野戦食)をとり、それから再び、ふかい眠りについた。

|

おだやかな北海上空をよこぎる米軍のダグラスC47輸送機

|

8 対空砲火にあいつぐ悲劇 top

オランダ沿岸にいけば、ドイツ軍の高射砲の射撃が始るものと、ほとんどだれもが予期していたが、最初に出撃した連合軍の戦闘機と爆撃機が任務を立派にはたし、すでにドイツ軍の対空火器を制圧していた。

北側の縦隊の飛行機が対空砲火をうけたのは、アルンヘムとニメーゲンをめざして、内陸を飛行するときだけであった。

南側の縦隊の飛行機は、前線近くの降下地帯へ向うのに、友好的なベルギー領上空に進路をとって飛んだので、地上戦線を通過するまでは、全く射撃をうけなかった。

戦線にはいると、ドイツ軍陣地から高射砲や小火器の射撃が、大波のようにたち向ってきた。

しかし、その射撃は全部とまではいわないが、大部分は飛行機に届かないで落下していった。

第三十二号機は、米第101空挺師団の兵士をのせていたが、激しい射撃をうけた。

ドイツ軍の対空砲陣地上空にさしかかるやいなや一弾をうけ、飛行機はひどくぐらつき、つぎの瞬間、右のエンジンから火をふいた。

ガソリンがエンジンのまわりに飛散したので、炎はアッという間にひろがり、側壁や床面から機内に侵入してきた。

“降下”の合図の緑のランプがつくのもまたずに、パラシュート兵たちは飛びだした。

機長と通信子がこれに続いた。二人が見あげると、パラシュートに火がついていた。

彼らは、地上から一〇〇メートル以上もはなれているうちに、予備パラシュートを開いた。

第三十二号機は、パイロット二人を閉じ込めたまま一瞬のうちに旋回し、ついで地上にむけて滑空をはじめ、激しい爆発と炎のなかに機体をけしてしまった。

米第101空挺師団をのせた飛行機は、アイントホーフェン〔オランダ南部の都市、ニメーゲン南西約五〇キロ〕の北にある降下地帯に向う途中、ずっと悲劇的な事件がつきまとった。

テーラー少将と同じ飛行機にのっていた大隊長パトリック・キャシデー中佐は、彼の連隊のA中隊の一部をのせた飛行機が、とつぜん炎につつまれて爆発するのをみた。

彼は、燃える飛行機が視界から消えるまでに、飛行機から飛びだした兵士を七人まで数えた。

彼の飛行機もまわりでおきた爆発のためにぐらつき、ドスンとショックをうけた。

“降下用意”の赤のランプがつき、兵士たちが装具を調整したり、自動索環〔降下とともにパラシュートが開くようになっているカギひも、右の写真参照〕をひっかけたりしていたそのとき、キャシデー中佐は左の翼からちょっと離れたところにいた飛行機が火をふくのをみた。

機内にいる搭乗員もパラシュート兵たちも、彼らの飛行機が燃えていることを知らないようだった。

燃えさかる飛行機の運命に気をとられて、キャシデー中佐は、“降下”の緑のランプがついたのを見落とした。

「キャシデー中佐」テーラー少将はおだやかにいった。

「緑になってるよ」

「はい、閣下! 了解」とキャシデー中佐はこたえた。

それでも、となりの飛行機から最初の一人が飛びだしたのをみるまで、キャシデー中佐はためらっていた。

それを合図に彼も飛びだした。

米第101空挺師団の隊員の大部分は飛びだしに成功したのだが、損害をうけて航行不能になった飛行機のパイロットたちは、進路を維持しようと努力しながらも、多くは命を失っていった。 |

「降下準備! 自動索環をかけよ!」

|

また、とっぴな事故もおこった。

飛行機からは安全に飛びだした二人の兵士が、墜落してきた飛行機のプロペラにあたり、こま切れになって死んでしまった。

もう一つは、まっすぐにおちてきた飛行機が、すでに地上に降り立っていた一群の兵士のうえに横だおしになり、三人が死亡した。

9 降下をあせるパラシュート兵 top

北側の縦隊で、米第82空挺師団の兵士をのせた飛行機のまわりに対空砲火が炸裂し始めたときの様子は、カーター軍曹の記録を引用しよう。

「砲弾が炸裂して、私たちをゆすった。さあ、大変!

シッポの大きな鳥の腹のなかで、『気をつけ!』のかっこうのまま粘土鳩〔クレー射撃用の標的〕みたいにすわっていれば、撃ちおとされるにきまってる!

私は飛びだしたかった。地上に立ちたかったのだ。

飛行機のなかにいては“ヤラレル”立場でしかなかった。

だから私は“ヤル”立場になりたかった。

私は飛びだしたくてヤケになっていたから、飛びだせるものなら“真っ赤に焼けたストーブをだいてでも”飛びだしていただろう。

刻一刻が、私たちの神経をじんわりとしめつけていた。

すぐに飛びださなかったら、神経は巻きすぎた時計のゼンマイのように、切れてダメになってしまったにちがいない。

『立て! 自動索環を掛け!』

私の飛びだし順位は、最後になっていた。もし撃たれでもしたら、飛行機と一緒に落とされるのは間違いない。

パラシュート、機関短銃、四五発づめの弾倉一一個、対戦車地雷、手榴弾、寝袋、携帯食糧をつめた雑嚢、そのほかの品々が身体をしめつけるようにくいこんで重苦しい。私の呼吸は、みじかいあえぎとなっていた。

ええくそ! ぜんぜん飛びだす気がないのか? 飛びだし順序の列がすり足で扉口につめよった。

すべて申しぷんなし。もう、対空砲火もなくなった。

私は自動索を手ばなして飛びだ

すとき、機内の尾部で機長が目を大きく見開き、口をポカンと開いて、我々を見守っているのを見上げた。

『いったい、彼は何におびえているんだ、自分が飛びだすわけでもないのに』

この気まぐれな感想は、空中へ落下し、回転し、ねじられているあいだじゅう、私につきまとって離れなかった。

そうしているうちに、私はパラシュートが開くときに起る、身体に食い入るような引っぱりを感じた。

そこで私は感謝の心をこめて、大きく波打っている緑色の絹布でできたパラシュートを見あげた」 |

降下を開始した

パラェシュート兵と装備品

|

米第82空挺師団第讃パラシュート歩兵連隊所属の小隊長ウェーン・H・スミス中尉の場合、かれがのっていた飛行機の機体は、ドイツ軍の対空砲火をうけて、トタン屋根におちる雷のような音をたてた。

「“降下二〇分前”を告げるベルがなった。私は寝ていた連中をおこした。

それから“降下四分前”の赤いランプがパッとついた。私は部下を点検しながら扉口にたった。

“降下”合図の緑のランプがつくとほとんど同時に、扉の真ん前で対空砲弾が炸裂した。最初に飛び出すことになっていた兵士がいった。

『今だ! いくぞ!』

それから数秒以内に飛行機はカラになった」

10 喜びも悲しみも風まかせ top

空はどこもみなパラシュートの満開だった。

パラシュートの装着帯にぶらさがっている兵士たちに向ってせりあがってくる風景は、ほとんどの場合、ノフスカロライナ〔米国南東部大西洋岸の州〕の練兵場そっくり、と考えてもよいほど平和そのものに思えた。

兵士の何人かは、着地のさいパラシュートを素早くたたむのに失敗して風にひきずられ、ひっかき傷や打撲をうけ、数人が足の骨を折った。

一人は横倒しに着地したため、その衝撃で小型機関銃の照準を左足の筋肉につきさした。

大きな装備品の梱包がもう一人の頭をうち、その兵士は死んでしまった。

それでも、米第82空挺師団の大部分の兵士は、以前にやった降下訓練と同じように、うまく着地することができた。

最も重大な計画無視は、ジョン・トンプソン中尉と彼の六人の“とりまき連中”の降下であった。

トンプソン中尉の回想によるとこうだ。

「緑のランプがついたとき、一群の建物の真上にいるのに気がついたので、数秒まってちょうど橋の南西の空地の上で飛びだす決心をした。

その空地が目標から少しはなれていることはわかっていた。

のこりの八機の兵士たちは、きめられた信号どおりに飛びだした。それで我々も飛びだした」

トンプソンと六人の部下たちは、フワリ、フワリと降りているあいだに、どの兵士たちよりも遠くはなれて降下しており、空挺部隊にあたえられた三つの重要目標のうちの一つ、ニメーゲン南方のグレイブ付近で、マース川をわたる国道がとおっている大きな橋梁の南端から、わずか数メートルのところに降りようとしているのに気がついた。

このことを知ってトンプソンは一瞬とまどったが、同時に野心をかきたてられた。

さらに北方で、最初に飛びだす一人に、B・A・ウィルソン少佐がいた。

彼は、四五歳の年齢をあざむくような“少年”というあだ名をもつベテラン将校だった。

ウィルソン少佐の任務は、英軍の部隊とグライダーのため、アルンヘム西側の降下・着陸地帯を標示するパスファインダー〔進路標示者〕であった。 |

戦線を目前にして機内でくつろぐ米軍パラシュート兵

重装備姿で談笑する英軍の空挺隊員

|

部下たちの大部分がそうだったように、ウィルソン“少年”は、ドイツ軍の抵抗はよわく、攻撃は長続きしないだろうと信じていた。彼はそれをみこして、パラシュート兵脚嚢〔背嚢を片足にくくりつけたもの〕のなかに、ウィスキー、ジン、シェリーのビン一本ずつと、制服を一緒に詰め込んでいた。

ウィルソンと部下のパスファインダーたちにとって、降下は最初、ハンプシャーでの演習と同じにみえた。

風景はみたところ、全く平和そのものだった。

青紫のヒース〔野生の小潅木〕のしげる広大なひろがりは、森の緑と農家の整った屋並みの赤いカワラと、きわだった対照をなしていた。

あちこちでは、牛が草をたべていた。

地面がいよいよ近くせまってきたとたん、一斉におこった小火器の射撃が、いっぺんに平和な幻影をかきみだした。

ウィルソン少佐の部下のうち二人は、まだ地面につかないうちに撃たれ、一人は死んだ。

しかし、突風のようなドイツ軍の抵抗射撃は、整ったオランダの舞台では場ちがいだっただけに、長続きしなかった。

ウィルソン少佐が着地の衝撃からさめて気がついてみると、目の前に一人のドイツ兵の顔があった。

なんとそのドイツ兵は、降伏のため、両手を高くかかげていたのだった。

|

大空の花模様:飛び出したパラシュート兵にとって、せりあがってくる大地は、ノースカロライナの練兵場のように平和だった

|

11 想像どおりのグライダー着陸地帯 top

英軍部隊をのせた主力輸送機およびグライダー群が近づくと、地上ではピカピカに色づけされたナイロン製の布板で、降下・着陸地帯がマークされていた。

ある飛行機のなかでは、大隊長のジョン・D・フロスト中佐が“降下用意”の赤ランプがついてまもなく、その布板をみつけた。

部下たちをチラッと見回すと、フロスト中佐は「部下たちが最後のタバコを激しくふかしている」のに気がついた。

そのとき、緑のランプがついて、部下の一番手が扉口から空中に飛び降りた。

空中には点々とパラシュートの花模様がパッと拡がっていった。

数秒後、フロスト中佐も飛びだした。

「再び降下のスリル、装着帯のひきつけによる重苦しい感覚から解放されるさわやかさ、パラシュートが空気をうけてふくらんだときの重量をともなって引っぱられるズッシリとした感触は、最高に気持ちのいいもの」だった。

英第一空挺師団長アーカト少将――飛行機に酔わずにホッとしていた――は、グライダー着陸地帯の様子をみて、いい気持になっていた。そこは平坦で広々としており、しかも散在する松林にさえぎられていた。

この地方は、かれが地図と航空写真で調査して想像していたのと、ほとんど同じだった。

右手の奥の方に、キラキラ光るひろいリボンのようにみえるのが、ネーデルライン川であった。

はるか前方には、アルンヘムとそこにある大きな道路橋と鉄道橋がみえた。

もっと近くでは、郊外停車場のそばにポツンとたった工場の高い煙突がみえた。

そこからあまり離れていないところに、爆撃をうけた建物から煙がウズまいているのがみえた。

ついで、アーカト少将の両眼は、見入られたように、グライダーの鼻先から離れ落ちる二本の曳航ケーブルにすいついた。

それは、スローモーション映画をみるようであった。

それから少将は、まさに始る接地の衝撃にそなえて身体を固定した。

12 連合軍二万余の大空挺作戦 top

着陸地の上空はまもなく、大型の「ホーサ」グライダーでいっぱいになり、グライダーと親飛行機をつないでいた“ヘソの緒”(曳航ケーブル)が切られた。

あるグライダーは地上に向ってなめらかに滑空し、その他のグライダーは着陸のために旋回していた。

ある物は広々とした野原を滑走したあと、比較的スムーズに停止した。

しかしある物は、軟弱な地面につっこんでしまい、ときには、あまり急激に止ろうとしたために、こわれやすい機休がはじきあげられて、あおむけにひっくりかえった。

さらにある物は、パイロットが距離と風力の判断を誤ったために、着陸地点をオーバーランしてしまった。

パラバラになり、グシャグシャにつぶれた数多いグライダーのなかには、翼のもぎとられた物もあった。

林のなかの松の木や、道路ぞいの樺の並木に衝突したのであった。

数分のうちに、いままで平和だったオランダの畠地は、逆上したような大混乱にまきこまれた。

それは、あたかも、とてつもなく巨大な厄介者が、天から舞い降りたようだった。

だが、混乱していたにもかかわらず、英軍をのせた四五四機のグライダーのうち四一九機が、アルンヘム西方の着陸予定地帯に着陸した。

なかには、目を覆うような墜落機の残骸もあったが、死傷者は比較的少なかった。

ニメーゲン付近とアイントホーフェン北側の米軍も同じことだった。

そこの米軍は、戦術のちがいから、当初の着陸にはグライダーをつかわず、パラシュートを採用していた。 |

アルンヘルムの道路橋は重要目標の一つだった

補給品を拾集する英軍の空挺隊員

|

このようにして、一九四四年九月十七日の日曜日、またたく間に一万六五〇〇人の連合軍のパラシュート兵と四五〇〇人のグライダー兵が、長さ八〇キロにおよぶオランダ回廊〔ベルギー国境よりアイントホーフェン、ニメーゲン、アルンヘムをつらぬく街道。二章参照〕にそった地域に降下したのだった。

「おじいちゃん! いったい何がはじまったの?」

ウィレン・クート少年は、自転車をとばして家に帰りつくと、息をはずませながら祖父にたずねた。

「わからないな」と老人はこたえた。

「だが、戦争も終りのようだ」

top

**************************************** |