|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11

8 ヒトラーは生きていた!

シュタウフェンベルクの車が出発するやいなや、フェルギーベル〔通信隊司令官〕は、爆発のおきた会議室のほうへ走っていった。

すべての人は、たぶんソ連機が不意をついて、一機だけで低空飛行して、ピンでついたほどの正確さで、爆弾を投下したのだろう、と考えた。

カイテルに抱きかかえられて破壊された建物からふらつきながらでてきたとき、ヒトラーもまたそう信じていた。

1 ヒトラーは生きていた

フェルギーベルが現場についたとき最初にみたのはヒトラーであった。

彼は恐れおののいた。

ベルリンにはなんと合図しようか?

窓が大きく開いていたのと、テーブルの板が盾の役目をしたので、会議室にいた大部分の人は、たいした傷もなくのがれることができた。

生存者は、のちにSSの捜査官にたいし、何が起ったかについて、それぞれ説明したが、これらの説明は、細部ではちがっていても、大筋ではほとんど一致していた。

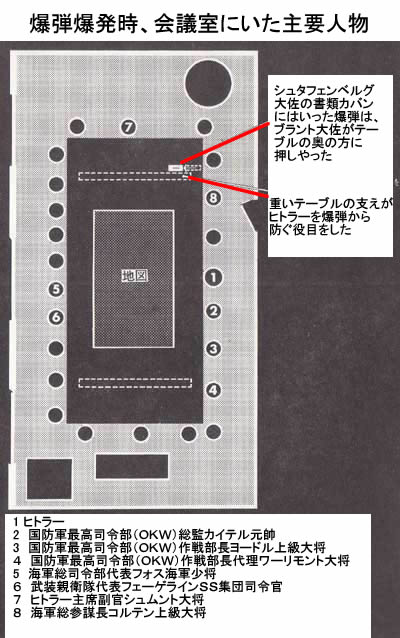

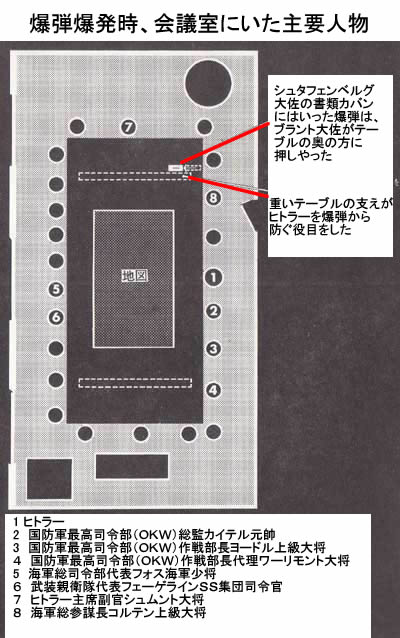

2 プラント大佐が書類カバン移動

一部のものの記憶によると、ホイジンガーの主任参謀ブラント大佐は、拡げられた大地図で検討するため、ヒトラーのそばにちかづいたが、ふくれた書類カバンにつまずいたため、かがんで、それをテーブルの中のほうにおしやった。

それがシュタウフェンベルクの書類カバンであった。

このため、爆弾が爆発したときに、テープルの足についている重い木の側板が、強力な遮蔽物となって、爆弾の全威力がヒトラーに達しなかったのである。

爆弾はヒトラーのかわりに、それを移動させたプラント大佐と、空軍総参謀長コルテン将軍、総統の陸軍高級副官シュムント将軍、速記者ベルガーの四人を殺した。

このほか空軍のボーデンシャッツ将軍と、ヒトラーの副官ベルクマン大佐が重傷、それ以外のものは重傷をまぬがれ、軽いケガとショックをうけた程度であった。 |

暗殺事件の犠牲者:ヒトラー付きの陸軍首席副官シュムント将軍は、爆発で死亡した |

3 地図のぞきこんでいて助かる

ヒトラーは、ひどいケガもせずに助かった。爆発のとき、ヒトラーは地図の遠いところ――北東部のクルラント地方〔バルト海に望むラトビアの一部〕――を眺めようと、できるだけ身体を乗出していたので、事実上、テーブルの上に腹ばいになったようなかっこうをしていた。

そのため、このテープルの板が、ヒトラーの身体の重要部分をまもったのであった。

負傷しながったカイテルは、廃虚のなかからなんとか立ちあがり、ヒトラーをだきおこして、戸外につれだし、約三〇メートルほど離れたヒトラーの私室につれていった。

二人が破壊された会議室からあらわれたとき、フェルギーベルは、ヒトラーの髪がこげて、くすぶっているのを見た。

診察の結果、総統の右腕はマヒし、右足――爆弾に近いほうの足――はかなりひどく火傷しており、鼓膜をやられ、尻には打撲傷をうけていた。

この点についてヒトラーは“尻がヒヒのようになった”とのべた。

ヒトラーの最初の反応は、新しいズボンがメチャクチャになったことにたいする怒りであった。

爆発はズボンをズタズタにひきさいたが、、それは洋服屋がハサミで切り開いたようにきれいだった。

ヒトラーの第二の反応は、この事件を完全に調査するまで、外界とのすべての連絡を完全に遮断するよう、SS保安部隊に命令したことであった。

総統の生命をねらう計画が、成功寸前までいったことを、だれにも知らせてはならないのだ。

フェルギーベルは、シュタウフェンベルクが、ヒトラーの死を確信して、ベルリンヘの帰途についたことを知っていたが“万事休す”とベルリンの同志に連絡するために――しかもこのむずかしい時点で、疑惑をまねかないような言葉で表現するために――急いで事務室に戻った。

しかし指揮下の通信隊は、すでにSSの支配下におかれていた。

フェルギーベルは、通信隊司令官といえども、ヒトラーの許可なしには、いかなる通信も外部におくれないことを知り絶望した。 |

|

シュティーフ〔総統大本営の総務〕は、ヒトラーが生きている以上、クーデター計画はただちに放棄せねばならないと考えた。

彼の見解によれば、陰謀者は各々、自分と同志をまもるために、最善をつくす以外、何もすべきではないというのであった。

|

爆発のすさまじさを物語る会議室の現場写真

|

4 「犯人はシュタウフェンベルクだ」

ヒトラーは、そのときなお、爆発は警戒網をくぐりぬけてきた飛行機が爆弾を投下したために起ったものと考えていたが、ヒムラーを呼んで、SSの長官としてこの事件を調査する責任をとるよう命じた。

ヒムラーは、二五キロ離れたマウルゼー湖畔のSS本部にいたが、自動車でラシュテンブルクヘ急行し、道があまりよくないのにもかかわらず、わずか三〇分で到着した。

ヒムラーとSSの捜査官が訊問をはじめたころ、シュタウフェンベルクは、飛行機が遅いため、まだベルリンまであと半分のところにいた。

一方、ヒムラーは、数人の専門家に、ただちにベルリンから飛来するよう命じた。

カイテルは、シュタウフェンベルクの奇妙な行動を知っていた。このため、爆弾が空中から落下したものではなく、急いで会議室をでて、その後、姿をみせない片目、片腕の若い大佐が爆弾をしかけたにちがいない、とすぐ判断した。

5 神の加護とヒトラー確信

たくみな宣伝家としての本能をまだもっていたヒトラーは、その日の午後遅くムソリーニと会見する決意をした。

ムソリーニが汽車で到着したあとティー・パーティが開かれる予定になっていた。

(鉄道の支線が、直接ラシュテンブルクの総統大本営の中心に通じていた)

ヒトラーは、いまや冷静になり、神秘的な力によって、自分が不死身であると確信した。

自分が危害を逃れたのは奇跡であり、それは、神の加護によるものであり、ドイツを究極の勝利(ヒトラーは、重大な敗北をきっしているにもかかわらず、つねにこのような幻想を抱いていた)に導くために生命を救われたのである、と考えた。

これが、失敗した暗殺計画にたいするヒトラーの決定的な反応であった。 |

暗殺事件の証拠品:犠牲者のズタズタになったズボンを証拠写真に残した |

ムソリーニの特別列車の到着が遅れたことは、ヒトラーに爆発のショックから回復する時間をあたえた。

これは大本営にいる他の人間にとっても、同じであった。

6 情報がなく不安な同志たち

ベルリンでは、ベントラー街の国防省で待機している陰謀者に、指針をあたえるようななんの合図もこないままに、暑い夏の午後が過ぎていった。

このときベルリンで「爆発が起った」という、ただそれだけの事実を知らされていたのは、ヨーゼフ・ゲッペルス〔宣伝相〕一人だけであった。

彼は、このことを(それ以外は何も知らされなかったが)午後一時ごろ、他の首脳――ヒムラー、ゲーリング、リッペントロップ――と同時に知らされた。

七月二十日、ゲッペルスは、ナチ首脳部のうちベルリンにいた唯一の人物であった。

しかも、ヒトラー自身がこの爆発に巻込まれ、からくも逃れたことを、のちに詳佃が入ってくるまで知らなかったのである。

これにたいして、陰謀者たちは、全く暗中模索の状態にあり、不安がますます高まっていた。

一片の情報が、気をもませるような不完全なかたちで、ギゼビウスのところにもたらされた。

彼もヘルドルフも、もはやあやふやな情報にガマンできなくなって、刑事警察の長官で、ヘルドルフ同様、陰謀者に同情的なアルツール・ネーベに、直接電話をかける危険をおかした。

ネーベは、もしラシュテンブルクから独自の情報をうまく受取ったならば、ただちにヘルドルフに電話してくるものと思われていたからだ。

ネーベが午後二時ごろまでに、やっと集めた情報は“狼の穴”で、ある種の爆発があったこと、またヒムラーが、SSの捜査官に、現場の調査のため、ただちにベルリンを出発するよう命令した、ということであった。

ヒトラーについては、何も言及されていなかった。

ネーベは、電話ではこのことにはふれず、ただ“何か変事が東プロシアで起った”とつぶやいただけであった。

ギゼビウスとネーベは、密かに話しあうために会う約束をしたが、馬鹿げたことに会合の場所を間違え、別々のところで待っていて、貴重な時間を空費してしまった。

電話はそれでも、ヒントや半分の真実を伝えながら、通信の重要機関として働き続けた。

7 西方軍総司令部の動き

パリでも、二時ごろ、ツオッセンからの個人的電話というかたちで、不思議な電話が幕僚のフィンクのところにかかってきた。

以前にもかかってきた同じ身元のわからない声が、一言「アプゲラウフェン」(開始した!)といった。

この言葉は、もう一度繰返され、フィンクが口をはさむまえに、相手はカチンという音とともに電話をきった。

フィンクは、指令されたスケジュールを正確にまもった。

フランスでクーデターを開始せよ、というこの信号をうけて、彼はただちにパリ郊外の西方軍総司令部の参謀部に自動車をとばし、クリューゲ元帥の参謀長ブルーメントリット将軍に「クーデターが開始された」と報告した。

ブルーメントリットは、陰謀に関係していなかったので、フィンクはただ確実だけを知らせたのであった。

フィンクがブルーメントリットのまえにあらわれたのは、三時すこしすぎだったが、彼は、全く不正確だったとはいえ、つぎのような記憶すべき言葉を最初にしやべった男であることを知らなかった。

彼は大柄で、親しみぶかいブルーメントリット将軍のまえに、神経質そうに立って、いった。

「将軍、ベルリンでゲシュタポの一揆があり、総統は死にました。

暫定政府が、ウィッツレーベン将軍〔元ベルリン地区軍司令官〕、ベック将軍、ゲルデラー博士らによって組織されています」

ブルーメントリットは、このニュースの意味を考えるためか、ちょっと間をおき、おもむろに口を開き、

「このような人たちが政権につけば、平和を求めるだろうから、喜ばしい」といった。

西部戦線にいるものはだれでも、六週間前の連合軍のノルマンジー上陸作戦いらい、事態がどのような道をたどりつつあるかについて、なんの幻想も抱いていなかった。

東部戦線の情勢も期待できるものではなかった。

8 パリ軍政長官行動を開始

当然のことながら、ブルーメントリットはフィンクに、そのニュースの出所をたずねた。

フィンクは一存で危険をおかし、あらかじめ用意した「軍政長官です」という答えをのべた。

それはシュツルプナーゲルのことであった。フィンクはシュツルプナーゲルがパリの陰謀計画の首謀者として、自分より早くないとしても、少なくとも同時に連絡をうけたにちがいないと思っていた。

しかし、シュツルプナーゲルをふくめ、だれも、できるだけ電話を使用しないようにしていた。

何故なら、すべての電話は、ゲシュタポによって盗聴されている、と考えねばならなかったからである。

ブルーメントリットは、それ以上質問せずに、フィンクの説明を受入れ、西方軍総司令官で、フランス駐屯B軍集団司令官でもあるクリューゲ元帥に“至急”の電話をかけた。

しかし、電話にでたのはB軍集団参謀長シュパイデル将軍であった。 |

西方軍B軍集団参謀長シュパイデル将軍(右)

|

〔シュパイデルは、ロンメル元帥の参謀長であったが、ロンメルが負傷し、クリューゲ元帥がB軍集団司令官を兼務していたので、その参謀長をしていた。なおシュパイデルは反ヒトラー陰謀の嫌疑で拘禁されたが助かり、戦後西ドイツ軍再建の中心人物となり一九五七〜六二年北大西洋条約機構(NTAO)中欧地上軍司令官に就任した〕

シュパイデルは「クリューゲ元帥は前線視察にでかけており、夕方まで帰ってこない」といった。

ブルーメントリットも、ゲシュタポの耳を恐れていたので、シュパイデルに問いつめられると、つぎになにをいったらいいのか、言葉に迷った。

そこでブルーメントリットは、言い逃れできるように「ベルリンで事件がおきた」といい、そして危険をおかして「……死んだ」とだけささやくようにつけくわえた。

この言葉は、いっそうシュバイデルを謎の中に残した。

もしシュツルプナーゲルが、同じことを聞かされたならば、もうすこし賢明であったろう。

ベルリンの陰謀者たちが、シュツルプナーゲルに連絡をとり、ヒトラーは死んだにちがいない、ドイツでクーデターが開始された、と伝えたのは、四時三十分であった。

シュツルプナーゲルは喜んで、パリでの計画を実行にうつした。

しかし、シュツルプナーゲルに伝えられたニュースは、その日の午後ベルリンの国防省で、陰謀者たちがやっと到達したイチかバチかの決断の結果であった。

9 オルブリヒト決行に迷い

午後三時三十分、ツシュテンブルクとの通信が瞬間的に通じた。

オルブリヒトの通信将校フリッツ・ティーレ将軍は“狼の穴”の沈黙をつきやぶって、ハッキリしないが、神経質な応答をえた。

それは単に「総統の生命をねらう計画が行われた」というだけで、それ以上でも、それ以下でもなかった。

ヒトラーが生きているか、死んだかについては、なんの情報もなかった。

ティーレは、このニュースをもって、オルブリヒトの事務室に急いだ。

オルプリヒトは、クーデターを成功させるには、できるだけ遅れずに行動を開始しなければならない、と考えていた。

ヒトラーを支持する部隊が、第三帝国ナチ政権のために参集する機会を、あたえてはならない。

オルブリヒトは、重大なジレンマに直面した。

シュタウフェンベルクは、成功したのだろうか?

いまでは、成功したように思われる。そうでなければ、ラシュテンブルクの奇妙な動きをどう説明したらよいのだろうか?

オスターの計算によれば、爆弾は午後一時十五分以前に爆発することはありえないことになっていた。

(しかし、彼は会議の時間がかわったことについて、何も知らなかった)

シュタウフェンベルクは、もし脱出できたとして、どんなに早くても午後四時四十五分、あるいは五時以前にベルリンのラングスドルフ飛行場に戻ってくることは期待できない。

もし彼が帰ってくれば、少なくとも真相を知らせてくれるだろう。

しかしそのときまで“ワルキューレ”作戦を発動しないでいると、クーデターの成功に致命的なものになるであろう。

クーデターにたいする反動作戦がすでに命令されたかもしれなかった。

事実、オルプリヒトは、クーデターを開始し、組織する重要な責任を負わされていた。

ちょうどシュタウフェンベルクが暗殺の責任を負わされていたのと同様であった。

オルプリヒトに助言できるのはヘップナーだけであったが、ヘップナーは神経質で逃げ腰になっていた。

10 “ワルキューレ”作戦を命ず

午後三時四十五分、オルブリヒトはすべての同志の生命を手中ににぎっており、決定を下さねばならないと感じた。

彼は、同じ省内の数メートルのところにいる司令官フロム元帥に相談することなく“ワルキューレ”作戦開始の合図を送るよう決定した。

これは、午後三時五十分に、国民軍の各司令部に伝達されはじめた。

午後四時までに、各司令部は電話あるいはテレプリンターでこの命令を受取った。

しかしかなり時間がかかり、命令がウィーンに到達したのは、午後四時四十五分であった。

top

**************************************** |