|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

10 ウィーン体制

10.1 メッテルニヒとタレーラン

top

一八一〇年四月ナポレオンとオーストリア皇女マリー・ルイズの結婚式が行なわれた。

これはオーストリアの宰相で外相のメッテルニヒ(一七七三〜一八五九)が、フランスの外交官タレーラン(一七五四〜一八三八)と意気投合して実現したものである。

前皇后ジョゼフィーヌに子どもが生まれなかったことは、離別の理由にはなった。

しかしオーストリア宮廷からお嫁さんをもらう理由には、必ずしもならない。

そこにこの結婚が政略結婚とされる条件がある。

それはメッテルニヒとタレーランが共通にもっていた、「ヨーロッパの平和」という政治感覚に基礎をおいていた。

ナポレオンの際限のない軍事行動を制限するには、これ以外に方法はない。

オーストリア皇女だったマリー・アントワネットを処刑したフランスが、その罪ほろぼしの意味でオーストリアとの友好を再建する。 |

オーストリアの宰相で外相の

メッテルニヒ

|

フランスの外交官

タレーラン

|

それはフランス革命と結びつけて考えられるナポレオンを、優雅で保守的な貴族社会に近づけるのではないか。

またナポレオンを「平和」に方向づけるのではないか。

しかしさしあたり、それは圧倒的なナポレオン権力のもとにあっては、ささやかな抵抗にすぎなかった。

ナポレオンがマリー・ルイズを選んだ理由は、むしろ正反対の軍事的なものであった。

一八一一年父親になったナポレオンは、それなりに新妻を愛しはしたが、同時に彼女を通じて、岳父のオーストリア皇帝フランツ一世を支配した。

メッテルニヒの努力にもかかわらず、オーストリアはナポレオンのロシア遠征(一八一二)に参加させられ、大損害をうけた。

しかし一八一三年、オーストリアはドイツの解放戦争に参加した。

この年五月二日、ドイツの戦場からナポレオンがマリー・ルイズヘあてた手紙、

「パパのフランツ一世に、私たちを憎んでいるママの影響をうけないように、と手紙を書いておきなさい。

パパの運命にも関係するし、いろいろな災難のもとだから……」 |

また五月十四日、

「人びとがパパのフランツ一世をおかしな方向に引きずっています。

メッテルニヒはただの陰謀家です。」 |

さらに八月十七日、

| 「メッテルニヒにだまされて、あなたのお父さんは私の敵側につきました。」 |

そして一八一三年の暮れから翌年の春にかけて、ナポレオンは加速度的な没落をとげ、エルバ島に流された。

マリー・ルイズは実家に帰ってしまった。

フランス革命とナポレオンによって、二十数年ひっかきまわされたヨーロッパの「再建」という課題が残った。

長いあいだの戦争でヨーロッパは疲れ果てていた。

ナポレオンを打ち破った連合軍は、フランスをどうとり扱ってよいのかわからなかった。

敗れはしたが、フランス陸軍はまだ集結していた。

ロシア皇帝アレクサンドル一世(在位一八〇一〜二五)は、かねてナポレオンを崇拝していたこともあって、幼いナポレオン二世(ローマ王)の即位をさえ考えた。

これはオーストリア皇帝の孫を、フランス皇帝にすることをも意味した。

しかしこのときフランスを代表する立場になったタレーランは、メッテルニヒやイギリスの賛成を考慮に入れて、ブルボン家の復帰、つまりルイ十六世の弟による王政復古を主張し、アレクサンドルを説得して、情勢の主導権をにぎった。

同盟国もフランス人も、これを疲労のうちに了承した。

ルイ十八世(ルイ十六世の死んだ王子が、ルイ十七世であったという建前をとる)は当時五十八歳になっており、亡命生活の苦労で角のとれた人物であった。

タレーランは王の外務大臣として巧妙に立ちまわり、賠償金を払わない、領土の損失のない、むしろ敗戦国としては望めないような有利な平和条約(第一次パリ条約)を、同盟国とむすんでしまった。

このタレーランの天才的な外交手腕とされるものは、「正統主義」ということであった。

ヨーロッパの由緒正しい家柄の王家や大貴族のみが統治権をもつという考え方である。

メッテルニヒは、そもそも国際的性格の強いウィーンの宮廷に育ち、フランス革命の新しい民族主義に、異常な危機感をいだきつづけた。 |

ルイ十八世――ルイ十六世の弟

|

オーストリアはイタリア系、マジャール(ハンガリー)系、スラブ(チェコ、ポーランド)系、ドイツ系などの多民族国家であり、おくれた農業国であり、神聖ローマ皇帝の歴史的な権威をもっウィーンの宮廷だけが中心で、それ以外には国家としてのまとまりの理由が薄弱な、時代おくれの国であった。

したがって年は若くてもメッテルニヒは、保守的なヨーロッパ貴族であり、国籍を問わず貴族たちに親近感をもつタイプで、民族主義などとは縁がない、ふるい帝国の官僚であった。

しかし彼はその立場できわめて優秀な政治感覚を示し、十九世紀前半の「ウィーン体制」を指導する。

タレーランは貴族の生まれで、高級僧侶の地位にあがったが、一七八九年僧族議員として三部会に出馬し、率先して国民議会に参加した革命家であった。

革命政府の外交官としてイギリスに渡り、恐怖政治時代アメリカに亡命したが、その後帰国して、ナポレオンのクーデターに参加し、ナポレオンの外務大臣をつとめた。

変節と嘘つきと汚職の天才という悪評と、冷徹で偉大な現実主義政治家・外交官という評価が、同時に成立する怪人物である。

彼はすでに一八〇八年ごろナポレオンの前途に見切りをつけ、ロシア皇帝と秘密交渉をしたという。

10.2 会議は踊る、ウィーン会議

top

フランスの状態がひとまず安定すると、ヨーロッパ再建の仕事が、いわゆる「ウィーン会議」にゆだねられた。

一八一四年十月一日、オーストリア・プロシア・イギリス・ロシアの代表の予備的な会談に、フランス代表タレーランが招かれた。

彼は四大国以外の多くの国々の代表をたきつけて、戦乱中生じた無数の既定事実への不満をほじくりだし、四大国を突き上げさせて、フランス招待を実現させた。

そしてタレーランはルイ十八世の代理として堂々たる態度を保ち、議定書草案を見て、有名な「私には理解できませんな」を連発して、一同を煙にまき、会議の主導権をも握ってしまった。

タレーランの正統主義は、そのかぎりではメッテルニヒも驚くほどの徹底した反動主義で、いっさいを革命前にもどそうというものであった。

この立場は、イギリス代表カッスルリー以外の、ナポレオンとの取り引きの経験をもつ代表たちに対し、不思議な心理的圧力をあたえた。

そしてタレーランはあらかじめカッスルリーには、王政と議会政治の調和についての新しい考え方を上手に吹きこんであった。

ウィーン会議はこのようにタレーランの、つまりはフランスのほとんど伝説的な外交的成功に飾られつつ、正統主義を基調として発足した。ウィーンには、列国の王侯貴族が夫人や召使や兵士をつれて集まり、国際色豊かでぜいたくな生活を展開していた。

オーストリア皇帝フランツ一世は宴会、舞踏会、観劇会と、たいへんな費用をかけてお客たちをもてなした。

という名文句は、かくべつ用のなかった老貴族(深夜のランデブーを重ねた上、会議の終る前に死んだ)の言葉で、一九三一年のドイツ音楽映画「会議は踊る」の題名にもなった。

それは戦前のドイツ映画を代表するものであり、ウィンナ・ワルツのリズムにのって、ずらりと並んだ椅子だけがゆれている一シーンは印象的であった。

|

「会議は踊る、されど会議は進まず」のウィーン会議――しかしナポレオンのエルバ島脱出の報で、即座に反ナポレオンでまとまった

|

大きな会議が開かれず、個別のひそひそ会談がつづけられ、暇な大勢が踊ってばかりいたのは事実である。

| 「一日の四分の三は、ダンスと宴会であった」(タレーラン)。 |

問題はあまりにも多く、列国の利害は対立し、会議はなかなかまとまらず、新しい不信感にもとづく不和さえも生まれていた。

ところが一八一五年三月七日(早耳のタレーランは五日にすでに知っていた)、サルデーニャ王の急使がアルプスを越えて到着し、ナポレオンのエルバ島脱出をつたえた。

ウィーンの平和会議は一瞬にして、対ナポレオン戦略会議の意味をもつことになり、いがみ合っていた列国は急速に妥協にふみきり、六月九日ウィーン会議最終議定書(いわゆる「ウィーン体制」の基礎)が成立した。

二十数年の戦乱のあいだに世界は大きく変わっていたから、いくら正統主義といっても完全な復古はありえなかった。

フランス革命とナポレオンのつくった国々は、もとの主権者にだいたい返還された。

しかしローマ教皇領で、革命中人民投票でフランス帰属(一三〇九年まではフランス王領)を決議したアビニヨンは、フランス領として残った。

イギリスが戦争中にうばった世界中の植民地は、ケープ、マルタ島、セイロン島を残して、おおむねもとの主権国に返還された。

プロシアは領土を拡大し、ポーランドはロシアの宗主権のもとにおかれ、オランダはオーストリア領ネーデルラント(のちのいベルギー)を併合した。オーストリアはそのかわりに北イタリアのロンバルディアとベネチアを取り、ドイツの三十五邦四自由市の盟主になった。

ナポレオンに利用されないようにということもあって、スイスの国境決定と永世中立が議決された。

ナポレオンの脱出は予想されていた。

ウィーンでも、もっと遠くに流したほうがという意見が出ていた。

「皇帝」の称号と、エルバ島の支配者の地位を許されていたナポレオンはこの小さな島において、まことにこまかく行き届いた独裁者としてふるまっている。

脱出までの十ヵ月ほどのあいだに、残っているだけで三百通以上の命令や手紙を書いており、そのほとんどが島の行政に関するもので、脱出に関するものは最後の留守中の代理任命書だけである。

能力をもてあましたナポレオンの統治はこっけいなほどきびしく、小さな島ながら一人前に、カポリベリという部落の反乱(反税闘争、一八一四年十一月十六日)さえみられた。

彼は全兵力四百を用い、水ももらさぬ周到なやり方で、首謀者三人をつかまえた。

ルイ十八世からナポレオンに年金が出ることになっていたが、その支払いは行なわれなかった。

ナポレオンは節約を命じ、八月に医師や会計官などとの会食費、十月以降事務室関係の飲食費をけずり、多くの召使を解雇した。

この間に不満と不安にみちたフランスの情勢を知り、夢よもう一度の冒険を準備していたのである。

三月一日のフランス上陸から二十日のパリ入城まで、急速に盛り上がった奇蹟的なナポレオンのカムバックのあいだに、ウィーン会議は反ナポレオン体制をととのえた。

六月十八日ワーテルローの敗戦、ナポレオンは十月大西洋の島セント・ヘレナに流された。

失脚ともいい、自発的ともいうが、タレーランは引退した。そのフランスではルイ十八世がふたたび即位する。

しかしこのたびは領土をけずられ、賠償金が課せられ、占領軍が駐留しいた(第二次パリ条約)。

イギリス将軍ウェリントンは、フランス人の道徳性に関心をもち、これを教化しようと張り切り、やかましく内政に口出しをした。

亡命していた貴族たちは、革命以前への完全な復権を求めて圧力団体をつくり、いわゆる白色テロが荒れくるった。

ウィーン会議と直接関係はないが、一八一五年九月、ロシア皇帝アレクサンドル一世の提唱で成立した「神聖同盟」は名高い。

これはオーストリア、プロシアはじめ多くの君主を加え、キリスト教精神のもとに協力し、平和を維持しようという主旨であるが、「気高い神秘主義とナンセンスの紙きれ」などと評されたように、現実的な力はなかった。

ところがその後イギリス、ロシア、オーストリア、プロシアのあいだに四国同盟(一八一五年十一月)、さらにこれら四国とフランスのあいだに五国同盟(一八一八年九月)が成立して、ウィーン体制をまもる現実的な組織として動きだすと、「神聖同盟」はこれらの同盟の便利な呼び名になった。

10.3 反動の諸相 top

フランスはルイ十八世(在位一八一四・一五〜二五)とシャルル十世(在位一八二五〜三〇)のもとに、いわゆる「王政復古時代」を経験する。

上からあたえられる形式で「憲章」とよばれはしたが、憲法にあたるものがあり、王は行政権その他大きい権限をもつとともに、一方では二院制の議会制がしかれた。

この憲法と議会の存在により、好むと好まざるとにかかわらず、フランス社会の諸勢力は議会という土俵で争うことになった。

奇妙なことにルイ十八世はイギリス生活が長く、市民的感情に理解を示したので、市民階級から国王主権の発動を期待された。

亡命貴族たちは、革命へのうらみを晴らしたい一念で下院に多数進出し、「王以上に勤王的」で、「ウルトラ(過激王党)」と呼ばれたが、議会主権を唱えて国王を閉口させた。

占領軍はこのありさまに内乱の危機を感じ、内政干渉におよんだので、ルイ十八世は一八一六年下院を解散し、過激王統の勢力は後退した。

また王は英仏の銀行家に賠償の肩がわりをさせ、一八一八年に外国軍隊の撤退を実現した。

ルイ十八世の当初のブレーンになったのは、「純理派」とよばれる立憲君主制派で、大革命初期の財務総監ネッケルやラ・ファイエットなどに似た自由主義者たちであった。

主権在民の考え方をきらうエリートで、政党としてのまとまりはなかったが、その「財産による選挙資格制限」の主張は、事実上一八四八年までつらぬかれた。

ギゾー(一七八七〜一八七四)は、ルソーやネッケルの故郷スイスに育った新教徒で、歴史家としても知られるが、純理派の若き論客としてすでに頭角をあらわし、その長い政治生命の第一歩を印している。

占領軍がいなくなると、左翼が下院に進出したが、一八二〇年二月王位継承者ベリー公暗殺事件がおこった。

過激王統はその責任を追及して純理派追い落としに成功し、反動政治が軌道に乗つた。

過激王統は長期政権となり、僧侶とむすびついて自由主義者の弾圧を開始する。

ナポレオン没落後一八三〇年までの期間は、「革命」ということについていえば、きわめて停滞的なときであった。

これを裏返していうと、つまり「国際的地主反動」ともいうべき時期であった。 |

「純理派」の論客ギゾー

|

産業革命が発展していたイギリスにおいてさえ、戦争が終ると深刻な不景気がおこったが、戦争中の食糧不足で利益を得ていた貴族的地主が、トーリー党のもとに「穀物法」(一八一五)を制定し、大陸からの輸入食糧に関税をかけた。

戦争目的のために、シュタイン・ハルデンペルクの「農奴解放」(一八〇七)にふみきったプロシアでも、一八一六年から諸法令が骨ぬきになり、農民は土地所有の機会を失った。

プロシアをふくむドイツ連邦の盟主であったオーストリアは、メッテルニヒの冷徹な反動政策を、ドイツばかりでなく、ヨーロッパやアメリカ大陸にも影響させた。

メッテルニヒの機敏な指導を示すものに、「カールスバード決議」(一八一九)がある。

一八一七年、学生がルターの宗教改革三百年を記念して、ワルトブルクの森で祭典を行ない、自由主義的なデモンストレーションを開始した。

メッテルニヒはプロシア王などとはかって、ドイツの大学全部の学生組合の禁止、出版の検閲、教授人事の取りしまりを決定し、これらをドイツ連邦全部に押しつけた。

一般に「大学の自治」という考え方がとりわけドイツ的な性格をもつのは、この決議への反感が関係している。

ドイツ連邦のなかではフランスに近い諸邦ワイマール、バイエルンなど数邦に憲法が施行されたが、これらの事実を無視したメッテルニヒは、一八二〇年に連邦規約を改め、主権在民の考え方を否定し、「君主はいかなる国民代表制度によっても制約されない」とした。これは中世以来の身分制議会の考え方であり、ドイツでは二十世紀まで影響を残すのである。 |

ワルトブルクの森で行われた宗教改革三百年祭

|

十七・八世紀軍国主義で鳴らしたスウェーデンは、議会がナポレオンの部将を老王の王位継承者にするという方法で、革命(一八〇九)を行なった。

これに応じたのが、下士官出身の将軍ベルナドット(一七六四〜一八四四)である。

彼は許可を保留していたナポレオンに無断で、一八一一年ルター派に改宗し、かってにスウェーデンにはいって権力を握り、しだいにナポレオンに敵対して、ロシア皇帝と親しくなった。

彼は一八一八年、カール十四世として王位につき、強力な独裁者であったが、晩年(一八四〇)から議会に譲歩した。

彼がノーベル賞授与を行なうスウェーデン王の先祖であり、ナポレオンを恋したデジレ・クラリーの夫である。

ロシアもアレクサンドル一世、ニコライ一世のもとに、ウィーン反動体制の強固な一翼をにない、一八二五年には自由化をめざす「デカブリストの乱」を鎮圧した。

ナポレオンに強い抵抗を示したスペインでは、自由主義者たちが中南米代表を加えて、「一八一二年憲法」をつくっていた。 |

将軍ベルナドット

後にスウェーデン皇帝カール十四世

|

これは主権在民、男子普選、出版の自由などとともにカトリックを国教にする条項をふくんでいたが、一八一四年、国王フェルナンド七世はこれを否認、関係者を逮捕した。

しかし市民階級の弱いスペインでは、軍人が武力をもつ知識層として、あっさり軍事クーデターに訴える傾向が生じ、一八二〇年リエゴ大尉が国王を捕えて憲法を承認させた。

この「リエゴの乱」の背景は、中南米独立運動の事実上の成功にあせった国内改革の要求であった。

しかしメッテルニヒは前述の五国同盟にはかり、フランス軍をスペインに送って、リエゴ大尉を捕えて処刑してしまった。

イギリスはその経済の体質から、他国に憲法と議会ができることを歓迎した。

商品の売り込みや借款の相手として、絶対主義の国よりも安心だからである。

そのかぎりでイギリスはスペイン出兵に反対し、中南米独立を支持し、失敗はしたが、「モンロー主義宣言」(一八二三)をアメリカとの共同宣言にしようとさえした。

この傾向は長い目でみると、しだいにウィーン体制にひびを入れる。

しかしさしあたりイギリスのトーリー保守政権は、メッテルニヒに親近感を保っていた。

また大局的にも、ヨーロッパ大陸とイギリスは農業と工業の国際分業、一種の平和共存の関係にあった。

ウィーン体制とイギリスの対立はあったにしても、あまり強くはなかったのである。

イタリア半島では、ナポレオン時代から共和主義的な不平分子が、「カルボナーリ(炭焼き党)」の名で増大していた。

それはスペインのリエゴの行動に刺激され、一八二〇年ナポリ、二一年ピエモンテで革命に成功した。

そしてスペインの「一八一二年憲法」に似たものをつくっていた。

しかし、「命のあるかぎり、革命と戦うことを誓っている」メッテルニヒが見のがすはずはない。

彼はここでも五国同盟を動かし、オーストリアの軍事力によってイタリアを制圧した。

カルボナーリはフランスにも、「シャルボンヌリー」という秘密結社をつくったが、一般に不満だけによる結合で、明確な主張に欠け、潰滅した。

しかしカルボナーリは、イタリア統一運動の第一歩として記憶される。

ふたたびフランスに目を移そう。

一八二四年ルイ十八世が世を去り、過激王統の首領とされていた王弟アルトワ伯が、シャルル十世として即位した。

その「亡命貴族の十億フラン法」はとりわけ有名である。

これは亡命貴族の旧領地買い戻し資金の国庫負担を内容とする。

彼らの革命中に没収された財産は国民に売却されていた。

つまりわが国の農地解放後の旧地主補償のようなことである。

この法案の通過は一八二五年四月で、「十億フラン」はその三%の三千万フランで打ち切り、これを五年賦とし、財源は公債利子を五%から三%に下げることで、まかなうことにした。

これは金利生活者に打撃を与えたが、一面から見れば、王といえども公債所有者や銀行筋の抵抗を無視できず、この程度で満足するほかなかった。

この三千万フランは年賦で多人数に分配されたために、実際の土地買い戻しにはあまり使用されず、小貴族はだいたい都市化してしまい、フランス革命による財産移動の結果は、ここにおいてかえって安定した。 |

シャルル十世

|

十七世紀までヨーロッパにとって脅威であったオスマン・トルコ帝国は、かなり衰えていたが、それもあってナポレオン時代中立を保った。

ギリシア人(十五世紀からトルコに支配されていた)は、トルコの官僚や商人として有力であり、中立を利用して経済力を強めていた。

そして、フランス革命の影響をうけて一八二一年独立運動をおこし、大虐殺をうけたが、屈せず運動をつづけた。

トルコはその勢力下のエジプト太守ムハンマド・アリ(一七六九〜一八四九)の出兵を求め、ギリシア独立軍の拠点ミソロンギを攻略させた。

ムハンマド・アリはナポレオンのエジプト遠征と、イギリスのエジフト干渉に抵抗して、一八〇五年エジプト太守になった英雄で、文盲ながらフランス革命の影響をうけ、綿花栽培などを開始した改革者でもあった。

ここにギリシア独立運動にはイスラム教徒とギリシア正教徒、東と西の争いという、古めかしい地中海的な場面が現出したのである。

じつはオスマン・トルコの衰えは、近代化のたち遅れと、たび重なるロシアの南下を主な原因としている。

ではこのロシアがギリシア人の運動に対する同情を口実に、さらに利益をうるのではあるまいか。

これを恐れたイギリスはフランスを誘って、ロシアとの三国共同干渉をトルコに対し行なった。

その結果がナバリノの海戦(一八二七)における連合艦隊の勝利、トルコ・エジプト艦隊の敗北であり、ギリシアは首尾よく一八二九年独立をとげた。

メッテルニヒは「現状維持」のたてまえから、イスラム教徒のトルコを支持していたが、この成り行きについては黙認せざるを得なかった。

またメッテルニヒに同調したかったフランス政府も、議会対策上あえて共同干渉にふみきった。

世論はとくに知識層において、圧倒的にギリシアに同情的であった。

フランス政府の軍事行動による議会操縦の試みは、もう一度一八三〇年七月アルジェリアに対して行なわれる。

北アフリカにおけるオスマン・トルコの統治力は、完全になくなっていたのである。

|

ビクトル・ユゴー

|

画家ドラクロワが描いた「キオス島の虐殺」

|

ギリシア人への同情は、自由主義とロマン主義の奇妙に混合した世論としてあらわれた。

もともとロマン主義はルイ十四世時代に完成した「古典主義」、それにつづく啓蒙的合理主義の流れを否定する多種多様の動き(ルソーや若いゲーテなど)であった。

スタンダールは乱暴にも「すべて新しいものはロマン主義的である」といったが、案外そのとおりで、古典主議や啓蒙主義をもちださないと、説明しにくいのがロマン主義である。

ウィーン体制時代にはいると、俗悪化した古典主義と啓蒙主義が文化の主流となった。

成り上がり者が前代の文化を引きついだのである。

そこに厭世的で逃避的な態度で、大衆を軽蔑し、没落貴族に共感を示し、過去や外国や自然を美化し、感情や感覚の世界を重んじて、政治的には反動的にみえるタイプのロマン主義があらわれた。

若いフランスのビクトル・ユゴー(一八〇二〜八五)の場合など、出発点はだいたいこうであった。

しかしイギリス詩人バイロン(一七八八〜一八二四)は、すでにイタリアのカルボナーリに入団したこともあったが、ギリシア独立軍に参加し、不幸にして病死した。

またフランスの画家ドラクロワ(一七九八〜一八六三)は鮮烈な色彩で、古典主義に反逆した「キオス島の虐殺」(一八二四)を描いた。

もちろん当時のトルコ人によるギリシア人の虐殺を題材にしたが、新しい技法なので、「絵画の虐殺」とよばれた。

政治的な反動性は、けっしてロマン主義の共通の特徴ではない。

彼らロマン主義者は、規範として定まった古典ギリシア文化ではなく、現実のギリシア、キリスト教徒のギリシアを感じ取ろうとした。

ギリシア独立運動は一つの転機になり、過激王党派的要素さえ強かったロマン主義を、自由主義に近づけたのである。

10.4 光栄の三日間 top

過激王党(ウルトラ)の長期政権になっていたフランスでは、一八二七年十一月シャルル十世が議会を解散し、選挙干渉を行なった。

前述の「十億フラン法」の通過は政治地図をぬりかえており、ウルトラの不平分子は反政府にまわわり、一方自由主義的ブルジョワ勢力は増大した。

選挙の結果は政府与党百七十に対し、野党が二百五十三(このうち、ウルトラ不平分子七十五)となり、追いつめられたシャルル十世は、ついに一八二九年八月、きわめて戦闘的な「ポリニャック反革命内閣」を任命した。

憲法でない、上からの「憲章」にさえ宣誓を拒否したことのあるポリニャックの任命は、野党から議会政治否認と国王独裁への布石とうけとられた。

さてブルボン王朝とはべつに、オルレアン家というのがあった。

ルイ十三世(在位一六一〇〜四三)の子孫であり、大革命のときの当主フィリップ(一七四七〜九三)は自由主義貴族であったが、恐怖政治のあいだに陰謀の罪で刑死した。

その息子ルイ・フィリップ(一七七三〜一八五〇)は少年の身で、父とともにジャコバン・クラプにはいり、バルミー(一七九二)などの戦場に従軍し、亡命して父の刑死の原因をつくり、スウェーデン、アメリカ合衆国、イギリス、シチリア島などに住んだ。

そして一八一七年帰国して農場を経営し、大富豪になり、一八三○年で年齢も五十七歳に達していた。

フランスの財界の一部(銀行家や大工業資本家)はそろそろブルボン家に見切りをつけ、このルイ・フィリップを中心に、立憲王政をたてなおそうと企てはじめたのである。

この動きはアドルフ・ティエール(一七九七〜一八七七。彼は一八七一年、パリコミューン反乱の処理にもあたった)などを中心とした新聞、『ル・ナショナル』(一八三〇年一月)に結集した。

『ル・ナショナル』は学生・労働者をふくめて、あらゆる不平分子にむけて反政府宣伝を行ない、過激王党派系新聞の露骨な憲章攻撃と対決を開始する。

一八三〇年三月から国王と議会は対立してしまい、五月十六日に議会は解散を命じられ、また選挙ということになったが、反政府議員は、さらに二十名増加した。国王にとって、議会を召集するのは無意味になった。 |

新しいフランス皇帝となる

ルイ・フィリップス

|

ポリニャックは政府の不評をとりもどそうとし、イギリスとの摩擦を覚悟して、当時無政府状態になっていたアルジェリアに三万七千の軍隊を送り、七月にアルジェを占領した。

この軍事的成功を足場に、シャルル十世は一種のクーデターを計画する。

それが三〇年七月二十五日のいわゆる「七月勅令」である。

第一勅令

1、定期刊行物の自由は停止される。

2、いかなる新聞・定期刊行物も……

著作者と印刷者が、それぞれ別に、当局の許可をうけたうえでなくては発行されえない。

許可は三ヵ月ごとに更新される。許可は取り消されることがある。……

4、第2条に違反した印刷物はただちに押収される。

その印刷機械および活字は、一定の公共機関に保管封印されるか、または破壊される。……

第二勅令(まだ召集していない下院を解散するというもの)

第三勅令 経験により不都合とわかった選挙法規、および憲章の原則を改正する希望から、朕はあえて朕の権利を強く行使し……(工業・商業・銀行・弁護士など営業税納付者を選挙および被選挙資格からはずし、地主納税者だけにかぎるもの)

第四勅令(選挙日を九月六日と十八日とし、二十八日召集と定めたもの) |

この四勅令は二十六日、政府御用新聞『モニツール』に発表された。

『ル・ナショナル』はただちに号外をだし、抵抗を呼びかけ、

「もはや政府は服従を命ずべき合法性をもっていない」と書いた。

この抽象的な表現はさまざまな反響をひきおこした。

二十七日、パリの民衆は共和主義者を中心にバリケードをつくりはじめ、夕方には、これまで禁じられていた三色旗がかかげられ、出動した王の軍隊も民衆の抵抗をもてあまし、意気があがらなくなった。

アルジェリアに軍隊を送ったあとだったうえ、首都の兵力もわずか一万たらずの劣勢のままであった。

二十八日、市街戦は激化し、民衆――小ブルジョワ、職人、労働者、学生など(反乱側の数は、約六万といわれる)は、当時まだいりくんでいたパリの街路を利用してたたかった。

軍隊のほうで寝返りをうつ者も少なくない。三日目の二十九日、民衆は軍隊を圧倒して、ルーブル宮に侵入する。

街頭の市民の群れのなかには、ピストルを片手にした音楽家ベルリオーズもいたという。

シャルル十世は七月勅令をとり消し、内閣の交替を発表したが、時すでにおそかった。

パリを去った王は、やがてイギリスへ亡命する。

これが、七月革命のいわゆる「光栄の三日間」である。

一方、立憲王政派の議員たちは銀行家ラフィット(一七六七〜一八四四)を中心に、パリ市委員会をつくった。

またパリ国民軍も編成され、老革命家ラ・ファイエットが四十年ぶりに、ふたたびその司令官にかつぎだされた。

このままではバリケードでたたかった共和主義者たちが、主導権をにぎるのではあるまいか。

財界と議員たちは『ル・ナショナル』の線で、ルイ・フィリップを王位につけようと、ラ・ファイエット(彼は共和国臨時代表と思われはじめていた)と交渉し、妥協に成功した。

三十一日、ルイ・フィリップとラ・ファイエットは市庁で三色旗のもとに抱きあい、ルイ・フィリップは「フランス市民の王」「バリケードの王」ということになった。

革命の戦力になったパリ市民には、権力を横取りされた苦い後味と不平が残ったが、この状況をとりまとめる具体的なプランを急速に立てる能力は、やはりルイ・フィリップ側にあった。

フランスの地方都市も、たちまちパリと同じような革命をやってしまった。

ルイ・フィリップの王政は「七月王政」とよばれ、人民主権の「一八三〇年憲章」のもとに一八四八年までつづく。

選挙法に若干の改良が行なわれ、有権者は王政復古時代の九万から十七万に増え(当時の人口約三千万)、地主でない営業税納付者(パタンテ)も従来より多く選挙人となった。 |

銀行家ラフィット、彼とラ・ファイエットでルイ・フィリップ王政をつくる

|

またラ・ファイエットはルイ・フィリップに対して、有名な言葉をはいた。

| 「これからは銀行家が支配する世の中となりましょう。」 |

この七月王政を代表する作家こそ、バルザック(一七九九〜一八五〇)であろう。

彼は時代の根底に金銭を見すえた。

作中人物の一人はいうのだ。

「フランスを支配しているのを、ルイ・フィリップだと思ったら大まちがいだ。

それは神聖で、愛らしく、美しく、気高く、全能の金貨だ。」 |

一方、七月王政期に流行したのは、今日のグラビアにあたる石版画で、痛烈な政治漫画や風俗漫画を提供した。

ドーミエ(一八〇八〜七九)はすぐれた油絵画家だが、アルバイトの石版画で驚くべき強烈な作品を多数残した。

一八三四年リヨンでおこった労働者の暴動がパリに連鎖反応をおこした際、トランスノナン街十二番地の婦女子をふくむ全住民虐殺の惨事があった。

これを描いた冷酷な石版画は「レンブラント的」ともいわれる名作である。

「市民の王」と自称したルイ・フィリップは、イギリスふうの黒服とシルクハットを好んだが、威厳に欠けて漫画の絶好の材料になった。

しばしば投獄、罰金の憂き目にあいながら漫画家たちは、ルイ・フィリップを好んで西洋梨の形に描いた。 |

画家ドーミエが描いた「トランスノナン街虐殺」

|

10.5 七月革命の影響 top

ウィーン保守体制にとって、七月革命は大きな衝撃であった。

革命はヨーロッパ各地に影響していった。それはまずオランダ領ベルギー(南ネーデルラント)にあらわれた。

フランス語・フラマン語を用いるベルギー人は経済力が強かったにもかかわらずオランダ人に官職を独占され、差別待遇をうけていた。

そこで七月革命を知ると、「フランス人のようにやろう」の合言葉で、九月反乱をおこし、やがて立憲君主国ベルギーがうまれた。

フランスが百年戦争以来熱望し、イギリスがフランス領化を拒否してきた、いわくつきのところで、けっきょくベルギーは永世中立国ということにおちついた。

このとき、ロンドンのフランス大使として活躍したのは、カムバックした老タレーランであった。

ドイツにも七月革命の影響があった。

ザクセン、ブランシュバイク、ハノーバーなどに、多少とも大衆運動をともなう憲法制定がみられた。

ギリシア独立、七月革命、ベルギー独立……と不本意ながら黙視せざるをえなかったメッテルニヒは、せめてドイツではとがんばって、全ドイツ君主の協定をつくり、改革的な動きを弾圧した。

王から憲法の破棄を宣言されたハノーバー(一八三七年)では、ゲッティンゲン大学の七人の教授がこれに抗議して免職になった。

しかし、ドイツ全土の同情は募金運動となり、事実上七人の俸給は維持された。

この七人のなかには、童話(民話の採集)で知られる言語学者ヤコブ・グリム(一七八五〜一八六三)、ビルヘルム・グリム(一七八六〜一八五九)のグリム兄弟がふくまれていた。

この反動下のドイツから、急進的知識人はフランス、イギリス、ベルギー、アメリカ合衆国などに亡命した。

一八三一年からパリに住んだロマン派の詩人ハインリヒ・ハイネ(一七九七〜一八五六)はその典型である。

「花だ、決戦のために頭を花で飾りたい。

竪琴(たてごと)をくれ、たたかいの歌をうたうために……」 |

と七月革命に歓喜したハイネは、ついに故国にいれられなかった。

ロマン主義はドイツにおいてもっとも長い生命力をもったが、それはドイツでは現実にみたされない理想のかわりが、芸術や学問であったことを意味するものであろうか。

しかし一八三〇年代、このドイツも国家的統一に一歩ふみだす。

それを示すのは一八三四年発足した関税同盟である。

|

ドイツのグリム童話で知られる

グリム兄弟(兄ヤコブとビルヘルム)

|

分裂ドイツはイギリスによる経済支配と、地方関税のため産業の発達がおくれていた。

ドイツの資本家たちは、こうした不利な状態にがまんできない。

しかし解決に動いたのは、上からの国家権力である。領土が分離していたため、この問題にいちばん苦しんだプロイセンを中心として、オーストリアの焦りをよそに、十八邦をもって成立した関税同盟は、その後もちゃくちゃくと拡大した。

それは地方関税を廃止し、同盟外諸国には一定の関税制を設け、国内統一市場をまずつくりだしたのである。

イギリスの経済学者のように自由放任主義を主張できず、ドイツの現状に即して保護政策を説き、関税同盟論を推進したのはフリードリヒ・リスト(一七八九〜一八四六)であった。

しかしそれが成立したのち、リストはドイツの官僚主義やユンカー(地主貴族)勢力にぶつかり、ピストル自殺という悲劇的最期をとげねばならなかった。

イタリアでは統一運動の新組織「青年イタリア党」が、カルボナーリの残党マッチーニ(一八〇五〜七二)によって一八三一年組織された。

そして反オーストリアと期待されたサルデーニャ王へ呼びかけたが、失敗して運動も衰えた。

しかしそれは消滅したわけではなく、また統一にさきだってのロマン主義的な文化運動に、エネルギーを供給した。ロッシーニ(一七九二〜一八六八)に始まるイタリア歌劇の大流行も、これと無縁ではない。

七月革命の影響は遠く東ヨーロッパにおよんだ。

ロシアの支配下にあるポーランドでは、一八三〇年十一月から反乱がおこり、ワルシャワに成立した革命委員会は翌年、独立を宣言した。

しかしロシア軍はオーストリア、プロシアの援助をえつつ、革命勢力を弾圧してしまった。

ポーランド人が蜂起したころウィーンにいたショパン(一八一〇〜四九)は、ワルシャワが陥落したとき、パリに行く途上でシュツットガルトにいた。

ロシア軍の銃火に命を失ったであろう友人たちをしのびつつ、彼がうけた衝撃はピアノ練習曲「革命」に示されているという。 |

イタリア統一運動化マッチーニ

|

議会政治の先進国イギリスの選挙制度は、皮肉なことに中世末そのままであった。

下院議員(上院は、国王任命の貴族や僧侶によって構成される)は州(カウンティ)と都市(バラ)の二種類の選挙区から二名ずつということだったが、議員の席が世襲にもなり、売買もされた。

選挙権は主として地主たちにあったが、事実上全議席六五八のうち四八七までが有力な貴族や大地主の指名できまるという有様で、「指名選挙」という呼び名まであった。

十八世紀からのはげしい人口移動にもかかわらず、田園化した都市がまだ議員をだし、マンチェスターのような新興大都市がだせないということもあった。

ほとんど選挙人がいない、腐敗選挙区とよばれているものもあった。

こうした不合理にたえられなくなったのは、産業革命によって新しく成長した資本家や労慟者たちである。

一八一九年から自由主義的なホイッグ(自由)党は何回も選挙法改正案をだしたが、地主勢力を背景とする保守的なトーリー政権の反対によって成立しなかった。

一八二八年以来、このトーリー(保守党)内閣の首相は、ワーテルローでナポレオンに勝ったウェリントンであった(トーリー、ホイッグは一九世紀前半のあいだに、それぞれ保守党、自由党になる)。

七月革命の影響もあって、一八三〇年十二月の選挙ではホイッグ党が進出し、グレー(一七六四〜一八四五)内閣が成立した。

まさに好機である。一八三一年から選拳法改正案がだされたが、下院を通過しても上院で否決される。

グレー内閣は辞職し、ウェリントンがふたたび組閣しようとする。

この報によって、イギリスは革命前夜のありさまとなった。

さすがのウェリントンも内乱をさけるために組閣を断念、グレーの再登場となった。

彼は国王ウィリアム四世(在位一八三〇〜三七)に、改正派議員五十名を貴族にとりたててもらい、上院に送りこむという作戦を立てた。

これはイギリス貴族のプライドに訴えて、家柄の低い議員が上院にはいってくるのなら、はじめから改正案に賛成してしまったほうがましだという考えに、上院をひきずりこむことであった。

これが成功して、選挙法改正案は一八三二年六月に成立した。

この結果、選挙権は大幅に拡大されて四十三万から六十五万人になり、選挙区は人口に比例するようにかなり改められた。

なお選挙法改正は自由主義改革のいとぐちとなり、たとえば一八三三年イギリス植民地の奴隷制が廃止されている。 |

英首相チャールズ・グレイ

選挙法の改正に成功する

|

10.6 労働者のために top

イギリス選挙法改正にあたっては、一般大衆の協力、血を流してまでの協力があった。

たとえば一八一九年八月、マンチェスターの聖ピーターズ広場で、この改正などの請願に集まった婦人、子どもをふくむ数万の民衆に対して、市当局は弾圧をもってのぞみ、十一人の死者、数百人の負傷者が出た(ワーテルローとからませて、これは「ピータールーの虐殺」とよばれる)。

しかし実現した改正は一般大衆、労働者に報いるところはなかった。

そこで始まったのが、労働者として最初の政治運動ともいうべき「チャーティスト(憲章派)運動」であった。

それがかかげた「人民憲章」(一八三八年)の綱領は、その後のイギリス選挙法改正をある程度暗示している。

1、男子普通選挙(一八八四年にほぼ実現)

2、平等選挙区制

3、無記名投票(一八七二年実現、それまでは口頭)

4、被選挙資格から財産条件をのぞくこと(5、と関連)

5、歳費制(さいひせい、一九一二年実現)

6、議会の毎年改選 |

しかしチャーティスト内部で、過激派と穏健派との足なみがそろわず、一八三九年、四二年と議会への請願も拒否され、ゼネ・ストのくわだても流産した。

最後に一八四八年四月(この年二月、パリに二月革命がおこった)に運動は高揚したが、これも成功しなかった。

その後はイギリス経済の大成長の恩恵に浴しつつ、この運動はしだいに穏健な啓蒙運動となって、やがて姿を消すのである。

こうして政治運動とともに、労働者の経済的条件に問題があったことはいうまでもない。

なかには工場をおそう集団的な機械破壊があったが、それは機械そのものを生活の圧迫者と考えたため、あるいは一種の抵抗の方法として、展開したものである。

一八一〇年代にはラッドという架空の人物を指導者と称したものがあり、これはラッダイト運動とよばれて有名である。

こうした動きは一時的なもので、弾圧のもとに終わっていたが、イギリスでまず数次にわたる立法として「工場法」が成立し、諸国もこれにならった。

それは合法的な労働運動の結果であり、同時に上から近代的な労使関係をつくりだそうとしたものであるが、主として幼年工や少年工の問題、労働時間、工場監督官の設備などをきめたものである。

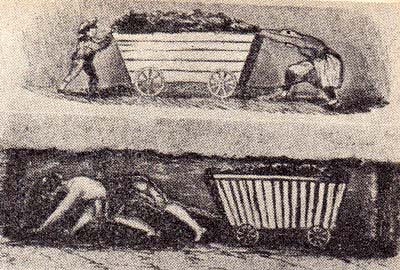

工場主の労働者取り扱いの残酷さを示す史料は数多く、とくに工場法制定の材料として集められたものにはひどい事例が多く、イギリスもフランスもあったものではない。

一八三二年の調査で、イギリスの一紡績女工(二十三歳)は、六歳で働きはじめ、朝五時から夜九時まで働くことが半年もつづいたと証言し、十三歳くらいから身体の奇型がはじまり、調査官が一見してわかるようなひどいありさまであった。

またフランスの医師ビレルメの一八四〇年の調査によるとフランスでは子どもが六歳から働き、十二時間から十四時間働かされ、綿工業労働者九十万のうち、十万から十五万が、七歳から十歳の子どもである。

そしてどちらもはなはだしい低賃銀である。

反抗的な成人男子よりも、おとなしい婦人・子ども労働者のほうが安くて使いよい。 |

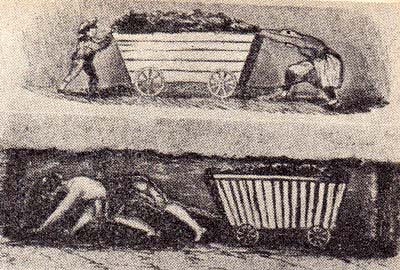

鎖をつけて重いトロッコをひく炭鉱の幼少年労働者

|

機械化は熟練という職人的要素の必要性を、うんと減らしてしまったのである。

この時期、人手不足に悩んでいたアメリカ合衆国の白人の労働条件は、ヨーロッパよりもはるかによく、ヨーロッパ人旅行者の目からは、ほとんど「幸福そうに」みえた。

当時の深刻な労働問題と取りくんだ一人の良心的な資本家があった。

その名はロバート・オーエン(一七七一〜一八五八)、農家の出、イギリス産業革命とともに生き、一店員から身をおこし、スコットランドのニュー・ラナークで、労働者二千人をもつ紡績工場の経営者となった。

彼はこの工場で、利潤の追求よりも労務管理や厚生設備につとめつつ、生産の能率と収益を増加させ、ニュー・ラナークは「社会主義のメッカ」となり、各地、各国から来訪者がおしかけた。

また彼はイギリスではじめて幼稚園をつくり、教育にも力をそそぎ、工場法の成立を推進した。

さらにオーエンはアメリカのインディアナ州に土地を購入し、一八二五年「ニュー・ハーモニー」という植民地をひらいた。農工を一致させ、搾取のない自給自足の協同社会をつくろうというのが彼の理想であったが、三八年には失敗してしまった。

このころから、彼の協同組合の考え方は「社会主義」とよばれるようになったという。

その後もオーエン協同組合・労働組合運動(一八三四年、一時的に全国労働組合大連合会が成立)をつづけが、いずれも成功せず、晩年は貧窮のうちに精神更生運動に没頭した。

しかし十九世紀以来のイギリス社会・労働運動は、多かれ少なかれオーエンの名とむすびついているといわれるほど、彼の存在は偉大である。 |

良心的な資本家

ロバート・オーエン

|

このオーエンは、フランスのサン・シモン(一七六〇〜一八二五)やフーリエ(一七七二〜一八三七)などとともに、マルクス主義のほうからは非科学的、非政治的とみなされ、空想的社会主義といわれる。

しかしイギリスにかんするかぎり、オーエンの思想のほうが、マルクス主義よりも現実的に実をむすんでいったといえよう。

このことを支えたものは何か?

それはチャーティスト運動の衰退の理由と同じ、イギリスの経済的繁栄そのものであった。

top

**************************************** |