|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

7 英雄ナポレオン・ボナパルト登場

7.1 コルシカの香り

top

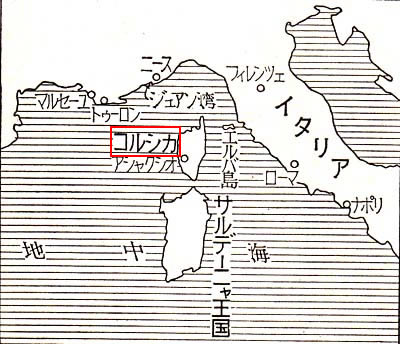

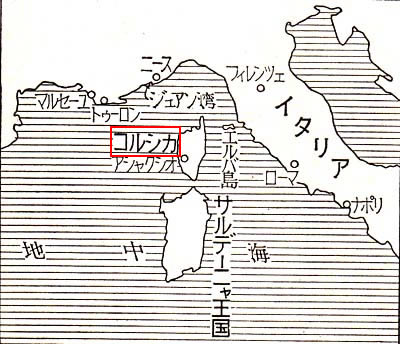

コルシカ島――イタリア半島に近い地中海のこの島は、二つのことによって、われわれ日本人に親しい。

一つは十九世紀フランスの小説家プロスペル・メリメがこの島を舞台に書いた『コロンバ』や、『マテオ・フォルコネ』などの小説によってであり、一つはナポレオン・ボナパルトが生まれたことによってである。

一七六八年、このコルシカ島は、支配者ジェノバ共和国からフランスに売りわたされた。

それまでジェノバに対して行なわれていた独立運動は、こんどは、フランスに対して展開することとなった。

このゲリラ戦に加わって活躍していたカルロ・ボナパルテ(フランスふうでは、シャルル・ボナパルト)という人物が、ナポレオンの父である。

彼はなかなか洗練され、ハンサムな青年で、元来は法律を勉強していた。

そして彼は十八歳で、十四歳のレティツィア・ラモリノ(母)と結婚した。 |

ナポレオン・ボナパルトの生まれ故郷コルシカ島

|

彼女はきつい顔だが美人、教養こそなけれ勇敢で意志が強く、行動的であった。

彼女はゲリラ戦でも夫に従い、ナポレオンの兄である乳呑み子を背負って馬上で奮戦するありさまであった。

情熱的、原始的なコルシカ人のあいだでは、合理的な裁判や法律よりも、「銃、あいくち、逃亡」(何かおこると、文句をいわないで行動し、おたずね者になると、マキとよばれる森林に隠れる)が尊敬されたというが、彼女にもこのコルシカ人の血が脈うっていたのであろうか。

しかしこのコルシカ人の独立運動も、一七六九年失敗に終わり、カルロとレティツィアは故郷のアジャクシオに帰った。

そこでこの年八月十五日、彼女は頭がたいへん大きい男の子を出産した。

これがナポレオンである(イタリア名は、ナポリオーネ・ボナパルテ、彼をきらうフランス人はわざとボナパルテとよんだ)。

カルロは裁判所につとめ、十二、三人の子の父となった。

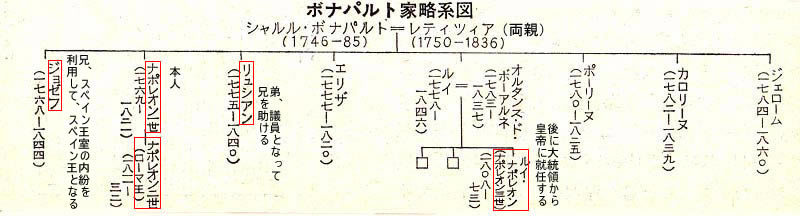

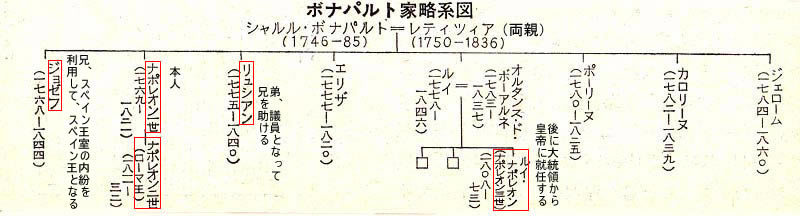

しかしそのうち成長したのは五男三女で、ナポレオンは三男だが、事実上は兄ジーゼフにつづく二人目の子どもである。

九歳のとき、ナポレオンは兄とともにフランス本国に留学した。

一七七九年ブリエンヌ兵学校に、八四年パリ士官学校にはいったが、後者に在学中、父を失った。

胃ガンらしい。

ナポレオン自身の死もこの病気だったといわれるから、体質が遺伝したのかもしれない。

八五年、十六歳で砲兵少尉に任官したが、学校時代には数学をべつとして、成績はあまりすぐれず(バリ士官学校の卒業試験で、五十八名中四十二番だったという)、孤独、陰気で、フランス貴族の子弟たちにコルシカ人とバ力にされていた。

読書の対象となったのは、モンテスキューなどの啓蒙思想家や、マキアベリのようなリアリストたちであった。

むろん戦術書の研究をおこたらなかった。

一七八九年革命がおこってから、彼はしばらくコルシカの独立革命に関係していた。

しかしやがてその指導者と仲が悪くなり、母によってきりもりされていたボナパルト一家は、九三年六月フランスのマルセーユにのがれ、貧しい生活をはじめた。

そして九六年パリに移った。

この母レティツィアは、けちんぽといわれるほど家計に気をつかった。

とくに一七八五年夫に先立たれてからは、貧しい一家のやりくりにつとめた。

彼女の倹約ぶりについては、ナポレオンや他の家族たちが、もっと金を使ってくれといっているほどである。

|

話はそれるが、ナポレオンが皇帝になってのち、インテリ女性で、文学者のスタール夫人から質問された。

「皇帝はどういう女性を最良とお考えにたりますか。」

これに対してナポレオンは、「子どもをたくさんうむこと、家計のやりくりにたくみなこと」と答えている。

質問者に対する皮肉はさておき、結婚だけを婦人の天職とするなど、保守的な女性観をもつナポレオンらしい答えであるが、それにしても彼の母そのものズバリといえるではないか。

一家がフランス本土に移ってから、ナポレオンの関心は革命にそそがれた。

そして一七九三年、名声をあげるチャンスがおとずれた。

当時、ツーロン港に反革命勢力があり、これをイギリス・スペイン艦隊が援助していた。

十二月、二十四歳のナポレオンは砲兵隊を指揮し、敵艦隊に大損害をあたえて撃退した。

旧軍制の解体は、若年の有能な軍人に飛躍の門を開いた。

このとき彼はマクシミリアン・ド・ロペスピエールの弟オーギュスタンと親しくなり、そうした関係もあって昇進し、九四年三月にはイタリア方面砲兵隊司令官となった。

しかし一七九四年七月末、ロベスピエール没落により、その一味と目されたナポレオンは八月に捕えられ、少しのあいた投獄された。

自由になってから、政府は彼を歩兵旅団長に転任させようとしたが、彼はこれを侮辱として拒否したため、九五年三月、将校の名簿からのぞかれることとなった。

7.2 貧富の明暗 top

一方、一七九四年から九五年にかけて、いわゆる「テルミドールの反動」が展開する。

一七九三年七月(共和国二年熱月(テルミドール))ロベスピエール没落後、九三〜九四年の恐怖政治をささえていたいろいろな組織は解体され、国民公会が、ふたたび政治の中心となった。

そして、「残っているジャコバン派」(急進勢力のこと)に対して、はげしい迫害が加えられた。

このいわゆる「白色テロ」は恐怖政治の時代におとるものではなかったが、公会は知らぬ顔をしていた。

一種の行動隊「金ぴか青年(ジュネス・ドレ)」たちは暴力をほしいままにする。

彼らは特異な服装に身をつつみ、じゃ香を好んで用い(そこで彼らは「伊達男」ともよばれた)「行政権」と自称する棍棒をふりまわした。カトリック勢力ももり返した。

金持のあいだに、ぜいたくな生活が復活し、サロンの社交生活もよみがえった。

当時の社交界で幅をきかせたのは、一方では、亡命しないでなんとか生き残った貴族や、革命前からのブルジョワたち、一方では新興成金たちである。

両者はこの社交界を通じてしだいにとけあっていった。

彼らのなかでも、男で「アンクロワイヤプル」、女で「メルベイユーズ」とよばれる連中は、度をこして人目をひく服装をしたり、わざとキザな言葉づかいをして、流行にうき身をやつした。

彼らはぜいたくな装身具類を、敵国イギリスから買い入れたりした。

こうしてアングロマニー(イギリス心酔)も強く現われた。

彼らにとって、「パリは幸福そのもの」であろう。

サン・キュロット(半ズボンなし)の時代にかわって、「サン・シュミーズ(下着なし)の時代」となり、「娼婦の世の中」とよばれる当時、この社交界に議員たちも招かれて腐敗していった。

そしてこの快楽的な風潮は、後述の総裁政府下でもつづくのである。

しかし幸福なのは富み栄えて「腹のくさった連中」だけで、「腹ぺこ連中」はいまや深刻化した経済危機に苦しむばかりであった。

恐怖政治時代の最高価格制のような経済統制がはずされ、その結果、物価は目もくらむばかりに騰貴し、一方では必需品への投機がさかんとなった。

銀行家、金融業者、軍需品の御用商人、投機家や買占人、国有財産を売買する闇屋などが投機の時代にふさわしく、インフレを利用しつつ大成金となってきた。彼らは実業家として、十九世紀フランスの中心となるブルジョワたちである。

俸給・賃金生活者にはインフレは大打撃である。

ロベスピエールの時代をなつかしむ声も少なくない。

そのうえ一七九四年は穀物が不作であり、長い暗い冬ののち、一七九五年眷にはパリではパンが欠亡しはじめ、夕食に招待された客は、自分のパンを持参しなければならなかったという。

飢えからくる自殺も多かった。

しかし高級なレストランでは、かつてないほど豪華な金遣いがみうけられた。ブルジョワとプロレタリア、その階級的区別が明らかになってきた。 |

当時は人目をひく服装が流行した

男はアンクロワイヤプル、女はメルベイユーズ

|

追いつめられたパリの大衆は、一七九三年の民主的憲法にかえて、新しい憲法を制定しようとする国民公会の動きによって、さらに刺激された。

そして、一七九五年四月一日(共和国三年芽月(ジェルミナール)十二日)と五月二十日(草月(プレリアル)一日)と二度にわたって、急進的なサン・キュロットは公会におしかけた。

生活苦をもっとも身にうけた女性たちの参加も目立った。

しかしこれはいずれも失敗したばかりでなく、公会はこれを機会に軍をだして反撃にうつり、これまでたびたび革命の原動力となってきたサン・キュロットも、ついに屈服してしまった。

一七九四〜九五年、プロシアやスペインとの和平は成立したが、イギリス、オーストリアとの戦いはつづいている。

国内の王党派も勢力をもりかえし、イギリスはしきりに金をばらまく。

九五年六月、年少の王太子、王党派にとってはルイ十七世が捕われたままで世を去り、故ルイ十六世の弟プロバンス伯(のちのルイ十八世)が、王位継承者となり、亡命先で旧体制の復活を宣言する。

イギリスの援助をえて、亡命者たちがブルターニュのキブロンに上陸したのも、この六月である。

オッシュ将軍(一七六八〜九七)のひきいる軍隊は半島を封鎖して、これを退けた。

イギリスおよびこれと通ずる主党派に対して、共和主義の情熱はたかまる。

また九五年には、フランス軍はオランダを占領した。

一七九五年八月、公会は新しい憲法を制定した。

草案作製の一委員はいう。

「持てる人びとの統治する国は社会的秩序を保つが、持たない人びとの統治する国は自然状態である。」

五人の総裁(行政府)、二院制(元老会議と五百人会議)、財産額などによる二段階の制限選挙制(代議士の選挙人は約三万人)などをきめたこの憲法は、持てる人びとの支配体制を固めるとともに、革命の状態にかえることを防ごうとし、独裁政治にこりて、三権分立のたてまえをとっている。

またこれまでの憲法のようには、主権在民を明確にしていない。

そしてこの新体制をブルジョワたちはむろんのこと、農民たちも支持していた。

革命のおかげて裕福になった農民は、急速に保守化して左右にかたよることをぎらい、現状維持を欲していたのだ。

7.3 「バンデミエール将軍(ナポレオン)」の結婚

top

憲法をつくり、解散をまえにして国民公会は「三分の二法令」を採決した。

これは新議員の三分の二を、現在の公会議員から選出させるものである。

この法令は現共和体制を守ろうという意味はあるが、一般的に評判がわるく、これにもっとも腹をたてたのは、つぎの選挙(十月二十日)をチャンスとうかがっている王党派だ。

この選挙法がおこなわれたならば、彼らが合法的に進出することはむずかしいであろう。

パリ中央部には保守的大ブルジョワや王党派が住む地区が多く、九月下旬から彼らの反革命運動はしだいに組織されていった。

「三分の二議員をやっつけろ!」

現状に不満な民衆も合流し、国民公会に対する反乱側は二万から二万五千を数えるにいたった。

危機を感じた公会は、ロベスピエールを倒した政変(九四年七月)にも活躍したバラス(一七五五〜一八二九)という議員を、国内軍最高司令官に任命した。

バラスは有能な政治家であったとしても、軍人ではない。

しかしたよるべきものは軍隊しかない。

彼はこのときツーロン砲撃戦で名をあげた一軍人を思いついた。

その軍人、ナポレオン・ボナパルトはその後九五年夏から、いまでは権限を縮小された公安委員会のあるポストにつとめ、そこでバラスと知りあったのだ。

この青年は貧しく、からだはやせ細って、肌の色もさえなかった。

しかし副官に任ぜられて、ひとたび軍の指揮をとると、まことにあざやかなものであった。

彼はパリのまん中で、反乱軍に砲弾をあびせる決意をした。

この王党派の反乱は、一七九五年十月五日(共和国四年葡萄月(バンデミエール)十三日)のことである。

翌六日午前中に、反徒の中心地区も占領され、たたかいは公会側の勝利に終わった。

ナポレオンはバラスにかわって国内軍最高司令官になり、「バンデミエール将軍」とよばれて、ふたたび頭角を現わすこととなった。

これよりさき、一七九五年七月、ナポレオンは兄ジーゼフにパリの雰囲気を書き送っている。

「どこででも美しい貴婦人たちに会えます。

男たちはただ彼女たちとともに生きることだけを考えて、気ちがいのようにむらがっていきます。」 |

いまやこの高名な青年将校も、社交界の脚光をあびることとなった。

バラスは自分と関係があり、代表的な「メルベイユーズ」であるタリアン夫人のサロンに、ナポレオンを紹介した。

同じくバラスとまえに関係があったジョゼフィーヌ・ド・ボーアルネ(一七六三〜一八一四)も、このサロンの仲間であった。 |

当時の上流社交界

|

ジーゼフィーヌは、カリブ海のフランス領マルティニック島で、軍人の家に生まれ、一七七九年パリに出て、ボーアルネ子爵と結婚し、二子をもうけた。夫は自由主義貴族で、革命初期の国民議会の時代には議員でもあったが、一七九四年恐怖政治のとき処刑されてしまった。

彼女はロベスピエール没落によって、あやうく難をまぬかれた。

ナポレオンの恋の相手としては、デジレ・クラリー(一七七七〜一八六〇)の名も忘れられない。

一七九四年ころのことである。

ボナパルト一家がいたマルセーユの商人の娘で、姉のジュリーはナポレオンの兄ジョゼフと結婚した(九四年九月)。

パリヘ去ったナポレオンの変心(へんしん)のためか、彼女の父が消極的であったためか、デジレの恋情も実をむすばなかった。

けっきょく、彼女は一七九八年ベルナドット将軍と結婚するが、この軍人がのちにスウェーデン王となったので、デジレはその王妃ということになった。

運命のちょっとした変化では、フランス皇妃となったかもしれない彼女であるが……。

可憐だったデジレにくらべ、この子供まであるジョゼフィーヌ未亡人は褐色をおびた肌、エキゾティックな容貌のうえに、貴族的な洗練を身につけるとともに、一方では軽薄で派手好み、やさしさとも手練手管(てれんてくだ)とも考えられる魅力を発散させていた。

ナポレオンはジョゼフィーヌを一金持と信じ、彼女は彼に借金を払わせようと思い、たがいに当てがはずれることとなった打算で、二人は結婚したという話もあるが、田舎者の青年将校が社交界の花形を見そめ、夢中になってしまったことも本当らしい。後年セント・ヘレナ島で彼はつぎのようにいっているが、これはいつわらぬ本心かもしれない。

| 「ジーゼフィーヌは金遣いが荒いし、うそをつくし、身持ちも悪く、軽薄だったが、ともかくなんともいえず好きだった。本当に愛していた。」 |

またナポレオンの臨終の言葉が、「フランス、軍隊、軍の先頭……」で、それから最後にジョゼフィーヌといったとか、いわなかったとか、伝えられるところである。

ジョゼフィーヌのほうは、腐敗した政界のボスたちを見なれた身にとって、前途有為でたのもしい青年将校にひかれたわけだ。

一七九六年三月に結婚したとき、ナポレオンは二十六歳、ジョゼフィーヌは三十二歳であった。 ただし彼は年かさに、彼女は実際より若く称した。 |

ナオレオンの最初の妻ジョゼフィーヌ

|

7.4 エジプト遠征 top

結婚してわずか二日ののち、ナポレオンはイタリア方面軍総司令官としてオーストリア軍と戦うため、新妻のもとをはなれた。

現地における徹底した物資補給と徴発、本国への送金――彼自身、「軍隊が祖国の負担とならず、その必要に応じたのは近代史において最初のこと」と誇っている。

そして兵力の集中、大敵の中央突破、各個撃破、殲滅戦というすばらしい戦術、さらに部下に対する人間的魅力――いうまでもなく、オーストリア軍との戦いは輝かしい勝利であった。

一七九七年十月、ナポレオンは自分でオーストリアとカンポ・フォルミオ条約をむすんだが、彼の功績がこれを許したのであろう。

この条約によって、オーストリアはフランスにネーデルラント(ベルギー)をゆずり、イタリアにもフランスの勢力がおよんだ。しかし戦争の性格は革命防衛や人民解放から、しだいにフランスの勢力拡大、収奪の戦いにかわってきた。

これよりさき、一七九五年十月、総裁政府が成立していたが、その経済安定化の努力も成功せず、ジャコバン派(急進派)は勢力をもり返した。

またバブーフ(一七六〇〜九七)ら一派のような一種の共産主義者も活動をはじめた。

彼らはフランス革命における特異な存在である。

一七九六年、このバブーフ一派は総裁政府に対して、いわゆる「平等派の陰謀」にとりかかった。

しかし五月、裏切り者の密告によって彼らは逮捕され、一年ののちバブーフは刑死した。

総裁政府は右からもおびやかされる。

毎年三分の一ずつが改選されることになっていた両院の選挙で、一七九七年春、イギリスの工作もあって王党派が進出した。

危険を感じた政府はナポレオンに援助を求める。

当時、イタリアの戦線にいたナポレオンは、将軍オージュローを派遣し、九七年九月四日(共和国五年実月(フリユタチドール)十八日)、王党派の議員たちは追放され、共和政体の危機は救われた。

しかしこれは憲法無視の非合法な行ないであり、またこうした実績を背景にナポレオンは、まえにのべたようにオーストリアの講和に全権をふるうことができたのだ。

左右からの攻勢にたえつつ、総裁政府は財政や税制の改革、産業保護、公共事業振興、国民教育の組織化などに努力する。

しかし事態はやはり安定しない。

一七九八年四月の選挙で進出したジャコバン派に対して、五月十一日(共和国六年花(フロレアル)月二十二日)、政府はその除名処置を行なった。

しかし九九年四月、ふたたび進出したジャコバン派はこの花月事件の責任を追及して、六月十八日(共和国七年草月(プレリアル)三十日)、総裁の一部を交代させることをもって応じた。

三部会から国民議会時代の立憲王政派の一中心人物であり、その後「革命のもぐら」とよばれつつ、激動期をへてきたシエーイェス(一七四七〜一八三六)が総裁の一人となったのは、この間の五月である。

|

ナポレオンのエジプト遠征は、地上戦のピラミッドの戦いには勝利した

また、ロゼッタ・ストーンが発見されたことは、貴重な副産物であった

|

しかしアブキール湾停泊中のフランス艦隊は、

イギリス艦隊に全滅させられた

|

少し話をあとにもどそう。

ナポレオンによるオーストリアとの講和で、ヨーロッパ大陸に平和がよみがえったのちにも、フランスの敵にはイギリスが残っていた。

イギリスは、フランスが大陸で優越するのを見のがすことはできない。

フランスも、イギリスとの決戦を覚悟したが、制海権をもつイギリスに対して、その本土上陸作戦はむつかしい。

そこでナポレオンが外相タレーランとともに政府に進言したのがエジプト遠征である。

エジプトを征服して、イギリスのインド支配をおびやかす基地にしようというナポレオンらの構想は、同時にフランスの中近東進出の野心にささえられていた。

一七九八年五月、ナポレオンのひきいる遠征隊はツーロン港を出発したが、五万数干という将兵などのなかに、百数十人の科学者や技術家の姿が見られたことは、フランスが本格的な植民地経営を考えていたことを示すものであろう。

三百隻をこえる艦隊が、ネルソン(一七五八〜一八〇五)のひきいるイギリス艦隊に見つからなかったことは奇蹟ともいえよう。

イギリス側は、フランスが大船隊を準備中との情報をえていたが、アイルランド上陸作戦と思い、ジブラルタル方面を警戒していたといわれる。ともかく一七九八年七月一日、フランス軍はエジプトに上陸した。

「兵士らよ、このピラミッドの上から、四千年の歴史が諸君を見おろしている。」

ナポレオンの有名な激励の言葉にはじまる「ピラミッドの戦い」は、七月二十一日、フランス軍の勝利となり、つづいてカイロ入城となった。

しかしそれから一週間後、イギリス艦隊はついにアレクサンドリアの近く、アブキール湾に停泊中のフランス艦隊を発見し、八月一日これを全滅させたのである。

このため、ナポレオンは陸戦では優勢をつづけながらも、所期の目的を果たすことは困難となった。

しかし遠征に参加した多くの学者によって古代エジプト研究のいとぐちがひらけ、またエジプト古代文字解読の鍵となったロゼッタ・ストーンが発見されたことは、貴重な副産物であった。

それはナイル河口の町ロゼッタ付近で、フランス軍の一隊が塹壕を掘っていたところ、縦一メートルと少し、横七〇センチあまりの石碑が出てきた。

碑の表面には上二段に古代エジプトの象形文字と俗字(ぞくじ)、下段にギリシア文字で同じ文句が書いてあるらしい(エジプトの神官たちが国王の徳をたたえて、紀元前一九六年にたてた碑と判明)。

碑の表面はいたんでいるし、エジプト文字とギリシア文字の構造のちがいなどによって、判読はむつかしかった。

しかし一八二二年、フランスの学者シャンポリオン(一七九〇〜一八三二)の努力によって、エジプト文字の解読が進められることとなった。

なお現物はロンドンの大英博物館にある。

7.5 策謀家たち top

フランスのエジプト遠征はロシアとトルコとをおびやかし、両国はイギリスに接近する。

一方、フランスのローマへの進出は、南イタリアのナポリ王国をイギリスと同盟させる。

講和していたオーストリアもイギリスのさそいに応じ、こうして一七九八年末までに第二次対フランス同盟が成立した。

一七九九年、戦いはヨーロッパ大陸に展開する。一時はイタリアでも、ドイツ方面でも不利だったフランス軍はやがてもり返し、この年の秋、戦局はフランス国境あたりで膠着(こうちゃく)状態となった。

この九九年、議会に進出していたジャコバン派は、戦争の不利によって一七九三年当時の非常時の精神に目ざめ、新しい徴兵や金持に対する公債強制などを行なった。

しかし前者は長い戦争に疲れ、平和を求めている国民を、後者はブルジョワなど、革命によって利益をえている人びとを、反対にまわしてしまった。

とくに裕福になった農民たちは、ジャコバン派の急進性におびえる。

一部の政治家は、ここにいたって現政府にかわる新しい政体の必要を感じた。

一方ではジャコバンを制し、一方では王党派をおさえるべき強固な体制をととのえるためである。

こうして新総裁シエーイェスを中心として、憲法改正派の策動がはじまった。

それはまた、革命の成果の安定をのぞむブルジョワや農民の意向を反映するものであった。

シエーイェスはいう。

「われわれには剣が必要だ。」

剣とは、いざというときに力をかりる軍人のことだ。

改憲のためにはクーデターの可能性もある刀だから。

徳高き共和主義者だったオッシュ将軍は、二十九歳の若さですでに病死していた。

そこでシエーイェス一派はジュベールに注目する。

三十歳で、美しく気高く、慎重で、冷静なこの将軍がつぎの候補者とみえた。

しかし一七九九年八月、ロシアとの戦いでジュベールが戦死した。

つぎはだれか?

一七九九年十月九日の未明、ナポレオンは南仏プロバンスのフレジュスに上陸した。

英仏の捕虜交換のとき、手に入れた新聞によってヨーロッパの情勢を知った彼は、フランスは自分を必要としていると判断した。

そして後事をクレーペル将軍にゆだね、八月末、イギリス海軍の監視をくぐってエジプトを脱出したのだ。

目がさめるような決断力・冷血なエゴイズム!

その勝手な行動は、本来ならば罰せられるべきものであるが、この国民的英雄のカムバックは圧倒的な歓声をもって迎えられたので、だれもなんともできなかった。

議員のなかには「ナポレオン帰る」の報を聞いて、喜びのあまり心臓マヒをおこした者もあったと伝えられる。

エジプトを離れるときから、ナポレオンは権力の座につく野心を秘めていたのだろうか。

彼はまず総裁になることを望んだが、それは少なくとも四十歳というきまりなので、三十歳の彼は断念せざるをえなかったという。

それにしても、タイミングのよい帰国であった。

しかし彼はのちにセント・ヘレナ島でいった。

| 「偉人がそうなりうるのは幸運のためであろうか? いや、彼が幸運をわがものとなしえたからである。」 |

ナポレオンはシエーイェス一派に接近するが、シエーイェスのほかにはタレーラン(一七五四〜一八三八)、フーシェ(一七五九〜一八二〇)たちが策謀の中心である。

革命初期に教会財産の国有化で活躍したタレーランは、総裁政府下では外相をつとめたこともある。

恐怖政治下の山岳派テロリストで、あの熱月九日事件の主謀者の一人フーシェは、総裁バラスとむすんで要職についていた。

いつ相手を裏切るかもしれぬタレーランは、「必ず自分の逃げ場を先につくっておく人物」であり、フーシェも「変節と陰謀」とを生命としている。

それゆえにこそ、彼らは悪臭ふんぷんとして有能なのだ。

シエーイェスはいわば「長すぎる剣」ナポレオンにかえって利用されることを恐れたが、いまとなってはことを運ぶよりほかはない。 政変の資金は銀行家や御用商人が提供することになった。

それから改憲派には、ナポレオンの弟リュシアン・ボナパルト(一七七五〜一八四〇)が加担している。

彼は五百人会議の議員であったが、ナポレオン帰国の熱狂のうちに議長に選出されていた。

これはあとでのべるように、改憲派にとってきわめて有利な結果を招くこととなった。

その改憲派の目標はむろん憲法を改正して、現体制を変えることにある。急がねばならぬ。

議会の評判が悪いうちに事をはこぶ必要があるが、少しやりすぎたと、五百人会議は反省をはじめているのだ……。 |

ナポレオンの弟

リュシアン・ボナパルト

最終的には彼のクーデターで

ナポレオンは皇帝となった。

|

7.6 ブリュメール(霧月)十八日

top

一七九九年十一月九日(共和国八年霧月(ブリュメール)十八日)朝、元老会議は急に召集され、ジャコバン派の陰謀が進んでいるという理由で、両院をパリ郊外のサン・クルーに移転することが可決された。

むろんこれは口実であり、改憲派はまさかのとき、パリの人民が行動することを警戒したのだ。

反対するような議員には、わざと召集をおそくして出席できないようにしたので、ことは容易であった。

同時にナポレオンに、議会移転の執行権とパリにいる軍の司令権があたえられた。

この日のつぎの仕事は総裁政府の解体である。

五人のうちシエーイェス、デュコは改憲賛成派であり、バラスはおそらくは金をつかまされて辞職した。

辞職をこばむムーランとゴイエはそれぞれ軟禁された。

翌十日の仕事は、新憲法制定のための臨時行政府を両院に認めさせることである。

しかし計画を前日とこの日の二日に分けたことはまずかった。

九日夜の会議でシエーイェスは、ジャコバン派議員数十名の逮捕を提案したが、彼らをバカにしていたナポレオンは、これに反対であった。

またリュシアンも五百人会議は移転を受諾したと同じように、改憲にも応ずるだろうと楽観的であった。

こうして政変の主導権を自信満々のボナパルト兄弟がにぎることとなったが、五百人会議の開会を正午ときめたことは、自信を持ちすぎたためであろうか。

その十一月十日、午前中が空費されるうちに、サン・クルーヘ集まってきた議員たちは、改憲派の動きに気づきはじめた。

準備のため時間はさらにおくれ、午後一時ごろ、五百人会議はリュシアンを議長として開かれた。

議場はさわぎたつ。

ここでは、ジャコバン派議員の数が多いのだ。

「独裁者を倒せ! 憲法ばんざい! 共和国ばんざい!」

ところが、憲法反対派のほうも、貴重な時間を浪費してしまった。

ある議員の動議により、「全議員は憲法への忠誠」を誓うことになったが、その方法は一人一人が壇上でおこなうのだから、大事なときにノンビリしているではないか。

一方、二時ごろ開かれた元老会議でも、前日出席不能にされた議員の件がもちだされたり、新しい総裁政府をつくる準備をしようとするなど、事態はこんがらがってきた。

軍隊の動向もどうなるかわからない。

それが憲法擁護の将軍たちのほうへうつる恐れがあった。

シエーイェス、デュコ、ナポレオンたちは、五百人会議が開かれている建物の一室で、刻々と情報をえていたが、どうも形勢はかんばしくない。

とくに新しい総裁が選出されては、改憲派にとってこと重大である。

午後四時ごろ、決意したナポレオンは元老会議におしかけて演説を始めた。

しかし場ちがいなためか、兵士たちを感動させるあの名調子がさっぱり発揮されない。

弁解がましい言葉も多く、また具体的な提案がおこなわれたわけではない。

そして彼が「自由と平等とを救おう」といつたとき、だれかが「それから憲法を」と叫ぶ。

これに対してボナパルトはいう。

「実月十八日、花月二十二日、草月三十日、あなた方は憲法をおかしたではないか。

それはもはや存在していない!」

ついにはナポレオンは、議場の入り口につめかけている士官や兵士たちのほうを向きながら本音をはいてしまった。

「勇敢な兵士諸君!

もし議会が私に法律の保護停止をくらわすようなことがあれば、私は諸君に訴えよう。」

これはまずいせりふだ。

改憲派の議員たちもこれには困ってしまう。

ナポレオンが同伴していた秘書のブーリェンヌらは見るに見かねて、議場から彼をつれだした。

「将軍、あなたはご自分がなにをおっしゃっているか、おわかりにならないのです。」

そこヘパリからのメッセージが、一刻もためらってはならないことをつげる。

五百人会議が改憲を認めるという望みもなくなった。

シエーイェス、デュコはいつでも逃げ出せるように、馬車の用意をしていたともいわれる。

苦境を打開しようと、ナポレオンは五百人会議のほうへ出むいたが、やっと憲法への誓いを終えた会議では、もっと事態が悪化していた。

呼ばれもしないのに、いかなる権利でいったいこの男はやってきたのか。

爆発した怒声をまえに、彼は言葉をさしはさむ余地もない。

「法律の保護を停止してしまえ!」という叫びを背にして、彼はなかば失神しながら、兵士たちに救い出されるありさま……。

法律の保護停止――これは裁判もなしに死刑に迫いやる恐ろしい処置である。

この動議をとりあげることを拒否しつつ、弟の議長リュシアンは兄のために声をふりしぼって防戦するが、その声も騒然たる議場にむなしく消えてゆくばかりである。

たまりかねた彼はついに議長のしるしを壇上にすてたりする。

そこへ士官がはいってきて、彼を戸外へつれだした。

もはや武力に訴えるよりほかはない。

このとき、兵士たちを動かしたのは弟のリュシアンであった。

馬にのった彼は、イギリスの手先の議員たちが短剣をもって「兵士たちの将軍」をおそったとつげる。

二十四歳のリュシアンは美男子ではあるが、声はよくない。

しかし人の心をとらえる弁舌の術を心得ている。

ナポレオンの顔にはかき傷があり、血がにじんでいるのも、この報告を裏づけるようだ。

ただしこの傷は彼自身が興奮して、思わずひっかいたもののようだ。

突撃の太鼓がなった。

ここまで抵抗したジャコバン派議員も、いまはかつてのように急進的な大衆勢力に支持されていない。

武力をまえに、彼らは右往左往し、なかには窓をこえて逃げ出す者もある。五時三十分、すべては終わった。

兵士たちは共和国を救ったと信じつつ、「サ・イラ」(ラ・マルセイエースとともに革命中うあたわれるもの)を高唱しながら、サン・クルーからパリヘ通ずる夜道を行進していった。 |

五百人会議でのナポレオン

しかし形勢の悪化は遺憾ともならず、

遂に弟ジュリアンの機転で軍事クーデターを断行する

|

その夜、屈服した元老会議と、急いでかき集められた少数の五百人会議は、総裁政府に代わるものとして三人の臨時執政を認めた。

この三人とはシエーイェス、デュコ、ナポレオンである。

さらに両院からの議員たちによって構成される二つの委員会が、新憲法を制定することとなった。

深夜、三人の新しい執政は共和国に対する忠誠を誓った。

国民に対して、この霧月十八日のクーデターの理由はもっぱらジャコバン派議員のテロリズムに求められた。

霧月十八、十九日のクーデターはシエーイェスたち改憲派やナポレオンの合作であったとしても、その後はナポレオンが前者をおさえて政権の座につく過程であった。

これはむろん、改憲派たちには意想外の不満なことであったが、いまや軍事力を有する野心家の行動をどうにもできなかった。

たとえば新憲法に対するシエーイェスの構想はいられず、ナポレオン流のものができあがった(シエーイェスはここで、いわば政治的生命を終えた)。

新憲法、すなわち共和国八年(一七九九)憲法によれば、三人の執政のなかでも第一執政(任期十年)は行政権そのほか、とくに強い権限をもち、他の二執政は相談役といった存在で、彼らの俸給は第一執政の十分の三になっている。

政府だけが、法律の発議権をもち、四院に分割された立法機関の権限が弱いことも、これまでの憲法との大きな相違点である。

普通選挙制がとられていたが、間接的なもので、けっきょく実質上では資産家の支配体制が成立することとなった。

十二月中ごろ、新憲法が発表されるにいたったとき、パリの街頭ではささやきがかわされていた。

「そのなかにいるのはナポレオンだよ。」

第一執政ナポレオンなどの名が条文として書きいれられたように、最初の執政を憲法が指名している。

そして政府は一方で、つぎのように布告してはばからなかった。

「……憲法は代議制の真の原則に、財産、平等、自由の神聖な権利に、もとづくものである……

市民諸君、革命は当初からの原則のうえに確立された。革命は終わったのである。」

7.7 英雄交響曲 top

一八〇〇年五月はじめ、第一執政ナポレオンはイタリアに出陣する。

当時、ここをオーストリアが奪還していたのである。

このとき有名なアルプス越え(標高二千四百七十三メートルの大サン・ベルナール)が行なわれたが、ナポレオンは軍の先頭にたったのではなく、じつは多くの兵士たちが越えた少しあとであったといわれる。

ナポレオンのあの三角帽とマントの軍服姿、それは当時から人気があったらしい。

このスタイルは、もっともすばらしいユニフォームだといった人もある。

三角帽は八種類ほどあり、それぞれに飾りがちがっていて、ある時期、時期で、八つの帽子をかぶっていたものとみえる。

この点、彼はかなりおしゃれであったし、またそのスタイルで兵士たちの心を捕えようという演出もあったらしい。 |

フランス軍のアルプス越え

当時イタリアはオーストリアが奪還していたが、

逆転勝利でオーストリア軍を破ることができた

|

北イタリアにはいったフランス軍は六月十四日、マレンゴで敵軍と相対する。

オーストリア軍の優勢が伝えられ、フランス国内の王党派はブルボン家復位の準備おこたりなく、ナポレオン敗戦の報を待ちうけていた。

王党派だけではない。

シエーイェス一派は、ナポレオンの後継者をだれにしようかなどと相談しあっていた。

ナポレオンの成功を嫉妬する将軍たちも暗躍している……。

朝からはじまった戦いは、午後にいたってオーストリアに有利となり、早くも使者はウィーンに勝報を伝える……。

しかし四時ごろ、ドゼー将軍の援軍が到着、形勢は逆転したが、戦功をたてたドゼーは戦死し、これを聞いたナポレオンは悲しみにくれる。

| 「この夕べ、この戦野で、彼と抱きあうことができれば、今日という日はすばらしいであろうに。」 |

敗戦の噂、一転して大勝利の報、パリは熱狂した。

ブルジョワの町も、労働者の町も。

それは外敵や王党派などの野望をうちくだき、フランスの国威を輝かしたのだから。

一八〇〇年十二月、フランス軍はドイツにおけるオーストリア軍にも勝ち、ロシアは反仏政策をすてており、第二次対フランス同盟は解体した。

イギリスも国内事情から主戦派が後退し、一八〇二年三月、英仏間にアミアン条約がむすばれた。

フランス国民は平和を歓迎したが、それが長くはつづくまいとナポレオンは感じていた。

ヨーロッパ大陸における宿敵の優越を、イギリスがいつまでも許しておくはずはないから。

ナポレオンは国民の強い信望を背景に、一八〇二年執政を終身制として、憲法をあらため、皇帝への足場をかためた。

これには対外的成功とともに、内政上での実績が影響している。

「秩序の味方で、あらゆる形の財産に敬意をはらい、社会の安定をまもる政府をつくる」ことである。

第一執政は大ブルジョワたちの支持のもとに、税制改革、財政の安定化に成功し、一八〇〇年に設立されたフランス銀行は金融資本の中心となる。

行政上では政府に任命される知事を中心に中央集権化も進み、治安組織も強化される。

ローマ教皇との宗教協約(一八〇一年)は、革命期に強行された教会財産の国有化とその国民への売却を既定の事実とするとともに、新しい体制のうえにカトリック信仰を安定させ、一石二鳥の効果をあげた。

| 「私は宗教のなかにキリスト降誕の奇蹟を認めないが、礼会秩序という奇蹟を認める。」 |

レジョン・ドヌール勲章の制定(一八〇二年)も、人心をうまくとらえるものであった――

「勲章はオモチャだといわれるが、大人だってときには玩具に心をひかれるものだ。」

軍事指導者としてのナポレオンは、個人の名誉感、栄誉欲の強さをよく知っていたのであろう。

すでに始められていた民法典の編集は、一八〇四年三月にいたって完成した。

ナポレオン自身、たびたび審議会に出席して作られたこの法典は、「ナポレオン法典」と名づけられるにふさわしい。

それは、法のまえの平等、私的所有権の尊重などを中心に、持てる人びとの秩序と家族制度を支柱とする国家秩序とを妥協させつつ、世界各国の法律上に影響してゆく――

「私の真の栄誉はいくたびもの戦いの勝利ではなく………水久に生きるものは私の民法典である。」

革命中から着手されていた教育制度の改革も、ナポレオン時代にさらに進められた。

しかし第一執政の植民地政策は必ずしも成功しなかった。

アンティーユ諸島のフランス植民地ザント・ドミンゴ島では、軍人と政治家の才を兼備した黒人トゥーサン・ル・ベルテュール(一七四三〜一八〇三)の指導下に諸改革が行なわれていた。

ナポレオンは一八〇二年、軍を送ってこれを弾圧し、トゥーサンも捕えられて、翌年病死した。

しかしこの年、ザント・ドミンゴではフランスからの独立が成功し、一八〇四年国名はハイチとなった。

一方、一八〇三年、ナポレオンは北米のルイジアナ植民地を、アメリカ合衆国に売り渡した。

フランスはこれを守る余裕がなく、またアメリカがイギリスとむすぶことをさまたげたいと考えたものとみえる。

一八〇三年五月、予期されていたイギリスとの決裂となり、英仏は交戦状態となった。

イギリスはまずフランスの王党派亡命家たちを利用し、ナポレオン暗殺をくわだてる。

しかしパリに忍びこんだ彼らは、一八〇四年三月、事前に捕えられてしまった。

第一執政は皇帝へのふみ台として、こうした王党派の動きを見のがさず、でっちあげ事件をさえつくりあげた。

そして御用新聞は毎日、世論をかきたてる。

「反動的な王政復古やジャコバン派の恐怖政治よりも、革命が生んだボナパルト一派を世襲制君主にいただくほうが、安定をうる道ではないか。」

一八〇四年五月、新しい憲法によって、第一執政は王よりも偉大な「フランス人民の皇帝」の称号をえ、ナポレオン一世となった。

人民投票も圧倒的に支持した。

十二月二日、戴冠式がノートル・ダム寺院で行なわれた。

教皇ピオ七世は招かれて列席し、聖油(せいゆ)をそそいだ。

ナポレオンはみすがら加冠(かかん)するとともに、ひざまずくジョゼフィーヌの頭に冠をおいた。

この教皇の参列は、カトリック王党派をいきどおらせた。

革命中は共和主義者、それから宮廷画家に転向するダビッド(一七四八〜一八二五)は、この戴冠式を古典主義絵画の代表作として後世に伝えている。

一七九二年以来の第一共和政は終わり、帝政の幕が開く。第一執政のときからのナポレオンの産業保護政策も実をむすび、平和と好景気によって活気を示していたパリは、ここに戴冠式ブームに見まわれ、とくに革命期に衰退していた奢侈品工業が息をふき返した。

第一帝政のおとずれとともに、人びとはつぎの言葉を実感をもって味わうのであった――「革命は終わった。」

しかしその革命によって得るところ多かったブルジョワや農民たちは、その安定と保障を望むがゆえに、革命の一つの大きな成果、民主主義政治を軍事独裁者にささげてしまったのだ。

政治活動や言論の自由はおさえられ、演劇、美術、文学なども国家に奉仕させられることになり、文学者シャトーブリアン、スタール夫人らの反対もおよばなかった。

一八〇三年から第三交響曲の作曲に心魂をかたむけていたベートーベンは、翌年これを完成したが、彼のイメージにはナポレオンがあった。

そこではナポレオンは革命の英雄であり、フランス軍は解放者でなければならなかった。

しかしナポレオンが皇帝に即位したことは、この音楽家のナポレオン像を一変させる。

交響曲「英雄」は、ある偉大な人の思い出をたたえるにとどまったのであろうか……。

top

**************************************** |