|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

4 フランスに大革命の足音

――ルイ十六世とマリー・アントワネット(1)――

|

フランス王妃、マリー・アントワネット

|

フランス国王、ルイ十六世

|

|

フランス革命の二人の悲劇の主人公 |

4.1 赤字夫人マリー・アントワネット

top

十八世紀、いわゆる旧体制のフランスでは、政府はたくさんの借金をかかえ、財政難に苦しんでいた。

たびたびの戦争、ぜいたくな宮廷生活、長いあいだの気ままな政治などの結果であるが、フランスの経済は発展しながら、国家の財政は赤字つづきというありさまだった。

一七八八年三月の財政報告によれば、支出は六億二千九百万リーグル、収入は五億三百万リーグルで、赤字は一億二千六百万リーグル、すなわち支出の二〇パーセントにもなっている。

このぜいたくな宮廷生活も、十七世紀のルイ十四世以来のことだが、一七七四年に即位したルイ十六世の宮廷でも、「赤字夫人」などとあだ名をつけられた王妃マリー・アントワネットを中心に、派手な生活がつづけられた。

マリー・アントワネット(一七五五〜九三)は、神聖ローマ皇帝フランツ一世とオーストリアの女帝マリア・テレジアの娘であった。オーストリアの帝室はハプスブルク家といい、ヨーロッパの王家のなかでもいちばんの名門である。

フランスの王家であるブルボン家と、このハプスブルク家は元来仲が悪く、たびたび戦争もしたが、国際関係の変化で歩みより、政略結婚がおこなわれることとなった。

こうして一七七〇年、十四歳のマリー・アントワネットは、まだ王太子で十五歳のルイと結婚した。

彼女の美しさについては、ありあまるほどの賛辞がみうけられる。

しかし、わがまま放題に育ち、若くして他国にとついできた彼女は、よくいえば無邪気で純情、悪くいえば軽率で気まぐれで遊びずきであった。

そのうえ、夫のルイはこの若妻を制御できる人物ではなかった。

この王には、まことにありがたくないよび名がたてまつられている。

「もっとも王らしくない王」

ルイはフランス王国の統治者、ブルボン家の当主としてはあまりにもお人好しであり、意志が弱く、決断力にも欠けていた。

財務総監テュルゴー(一七二七〜八一)などのように、ゆきづまった絶対王政の改革をめざした有能な政治家を、もしルイがたくみに支持しておれば、はたしてフランス革命のような大革命がおこったであろうか……などともいわれたりするわけである。

そしてルイ十六世は、国政よりもはるかに狩りが好きであり、その日記に「何もなし」とあるのは、狩りに出かけなかったことであったという。

そのうえ、ルイには錠前いじりが好きという妙な趣味があった。

しかも彼のほうの責任で、結婚後七年も、夫婦生活がうまくゆかなかった。

けっきょく、これは簡単な手術で解決し、ふたりのあいたには二男二女が生まれたのであるが。

それはともかく、マリー・アントワネットは相変わらず、なによりも退屈することがきらいで、化粧や賭事やダンスにふけっていた。

彼女はざっと目をとおす小説類をのぞいて、本らしい本を開いたことはなかった。

また彼女は少数のお気に入りのものにかこまれ、これを重用して思うままにふるまい、政治がわからないくせに、王国の改革をめざす有能な政治家に感情的に反対したりした。

母マリア・テレジアは一七八〇年の死にいたるまで、たえず娘に訓戒の手紙を書き送り、兄も忠告し、駐仏オーストリア大使も進言したが、あまり効果はなかった。

こうするうちに、破局はしだいにせまってきた。

ルイ十六世の時代になり、フランスはアメリカ独立を援助してイギリスと戦い、勝利をえた。

これまで負けつづけていたイギリスに対する勝利であるから、フランス人は喜んだが、このため財政はますます悪化した。

この解決策として、政府は新しい地租をもうけ、「僧侶、貴族にも税金をはらってもらおう」と考えた。

年々の物価高もあり、一般の人びとの納税は、もうぎりぎりのところまできていた。

ところが僧侶、貴族たちは免税という従来の大きな特権をおかされたくない。

彼らは政府に強く反対し、ついに三部会を開いて租税の問題などを議することを要求した。

三部会とは十四世紀にできた身分制議会で、僧侶、貴族の二つの身分と、第三身分(平民)の代表者が集まり、主として王の相談にあずかるものである。

これは国民を代表する近代的な議会ではなく、たとえば平民の議員には富裕な市民が多かった。

この平民のなかの銀行家、実業家、産業家、富農、あるいは法律家、医者などのブルジョワたちは、十八世紀フランスの経済や社会の発展を担う存在である。

それにもかかわらず、政治は彼らの考えを無視して専制的に行なわれ、社会上でも封建的な身分制がつづき、あまり生産的でない僧侶、貴族の特権階級と分けへだてられていた。

国家財政の危機にもめげず伸張してきたブルジョワ勢力にとっては、こうした国家のたて直しが必要である。

そこでブルジョワたちは、つぎのように考えだした。

「フランスの政治や社会を自由、平等に改革するチャンスはないだろうか。」

あの啓蒙思想――ルソーやボルテール、モンテスキューなどの思想も、このブルジョワ階級のなかにひろがっていった。 |

特権身分の搾取にあえぐ平民

|

また海峡一つへだてたイギリスでは名誉革命で、もうずっと前から議会が王権をおさえて国政の中心となっており、また最近ではアメリカ合衆国という新しい共和国がうまれたことも、むろん影響しないわけはない。

こうしたとき、宮廷の課税政策に対する「貴族の反抗」から、三部会がうかびあがってきたのだ。

「これこそ、発言のためのよい舞台ではないか。」――

そこで三部会召集の要求では、ブルジョワたちは従来仲がよくなかった貴族たちとも協力し、共同戦線をはったわけである。

4.2 三部会から国民議会へ top

一七八八年八月、この三部会が翌年五月に召集されることになった。

ちょうどこの一七八八年ころは凶作などで、たまたま経済状態がかんばしくなく、失業者も多く、政治不安に社会不安がかさなり、民心は動揺していた。

そこで三部会召集という新しい事態はフランス全国に大きな期待をあたえ、いろいろな著作が急速にあらわれた。

なかでも反響をよんだのは、つぎの有名な文章にはじまる『第三身分とは何か?』であった。

それは一七八九年一月の出版である。

「第三身分とは何か? すべてである。

それは今日まで何であったか? 無である。

それは何を要求しているか? 何ものかになることを。」 |

これを書いたのはシエーイェスという僧であり、彼は三部会には、第三身分の議員として当選した。

いいかえれば、僧侶(とくに下級僧侶)、そして貴族のなかにも、旧体制の矛盾に対して改革を望む開明派があったのだ。

ともかく、興奮のうちに身分別で議員たちが選出された。

第三身分の代表は約六百名、僧侶、貴族はそれぞれ約三百名ずつであった。

三部会へは身分ごとに多くの「陳情書」が提出された。

「陳情書」の内容はさまざまであるが、専制政治への反対、立憲議会制への要求、封建的な諸権利の廃止などがもりこまれている。

この点、身分によって利害、要求の差はあるが、なんらかの形における王政の改革はさけられない情勢だったといえよう。

そしてこの三部会召集こそが、フランス革命の発端となった。

日本では江戸時代で、徳川幕府中期の松平定信による「寛政の改革」が行なわれていたころである。

一七八九年五月、三部会はパリから少し離れ、宮廷や政府の居所であるベルサイユ宮殿で開かれた。

しかし従来の身分別審議・議決方式では二対一で、平民に不利である。

この点、ブルジョワたちはすでに個人別の方式を要求していた。

約一月半の紛糾のすえ、第三身分の議員たちは強硬手段をとり、六月十七日、三部会にかえて「国民議会」という名称を採択した。

さらに彼らは六月二十日、「民主政治のもとである憲法ができるまでは、どんなことがあっても解散すまい」と誓いあった。

これは宮殿の球戯場(テニスコート)で行なわれたので、「球戯場の誓い」として有名である。

そして僧侶や貴族の議員のなかにも賛成して、国民議会(七月九日から正式には憲法制定国民議会と称した)に加わるものがあったので、ルイ十六世もこれを認めざるをえなかった。 |

球戯場の誓い――貴族と僧侶からなる「三部会」からブ

ルジョワも加わる「国民議会」に発展した

|

しかし王や反動貴族たちは、心の底ではこうした動きに反対である。

そこで軍隊を集めて、国民議会に対抗しようとするようすがみえた。

こうしたときである――一七八九年七月十四日、あの有名なバスティーユの奪取が起こったのは!

これよりさき専制政治や不平等な社会制度に強い不平をもつパリの市民たちは、三部会から国民議会への発展を喜びと期待をもって見まもっていた。

中産市民や一般大衆は、当時の食糧難や物価騰貴によってとくに尖鋭になっている。

ところがベルサイユのようすを見ると、いつ反動貴族たちが、軍隊をもってパリにおしかけてくるかもしれない。

三部会召集などを推進した財務総監ネッケル(一七三二〜一八〇四)、実力以上に民衆に人気があったネッケルが七月十一日に退官させられたことも、市民の反感をそそった。

当時パリの一種の公園でもあり、盛り場でもあったバレー・ロワイヤルの広場では、のちに革命家として活躍する若いカミーユ・デムーラン(一七六〇〜九四)がカフェーのテーブルにとびあがり、アジ演説をぶちまくった――「市民諸君、武器をとれ!」

熱気をおび、興奮してきた市民たちはブルジョワたちを中心に、パリ・コミューン(市政自治組織)をつくり、国民軍(市民軍)を編成することとなる。

だが先立つものは武器だ。

七月十二日ごろから、デモと武器を集めるために市中は騒然としてきた。

武器商などがおそわれ、人民の武装がはじまった。

そのとき、市民たちが目をつけたのはあのバスティーユ牢獄である。

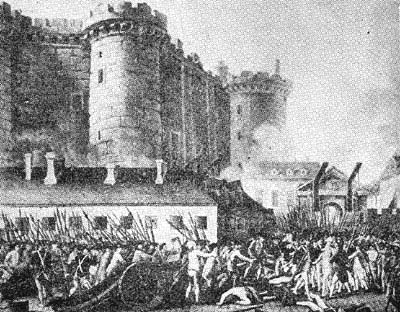

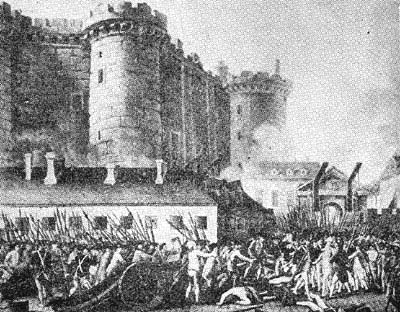

4.3 七月十四日「革命の日」 top

バスティーユは、普通名詞では「要塞」「とりで」という意味にすぎない。固有名詞としてのバスティーユの建造が始まったのは一三七〇年といわれるから、日本では室町時代にあたる。

はじめ要塞であったこのバスティーユは、十七世紀前半から国事犯の牢獄となり、したがって専制政治の象徴とみなされるようになった。

しかし獄中の生活は十八世紀中にずいぶん改善され、読み書きなどもかなり自由だったらしい。

ルイ十六世の時代になってから、平均年十六人くらい投獄されただけで、あまり費用がかかるので廃止しようという意見も出たそうである。

ともかく七月十四日当日には、「専制政治の犠牲者」としては、わずか七人のなんでもない囚人がいただけで、しかもそのうち二人は精神異常者というありさまだった。

一方このバスティーユには、かなりの武器や弾薬があると考えられた。

そこでバスティーユに対し市の側では、武器のひき渡しや町に向いている砲門の除去を要求した。 |

バスティーユ攻撃――当時この要塞はわずかな囚人のいる監獄と

武器の倉庫になっていたが、市民は武器を求めてここを襲った。

|

それからの真相ははっきりしない。

交渉のあいだに、七月十四日午後、百人と少しくらいの守備隊とおしかけた市民のあいたに衝突がおこった。

何百人かの市民たちの多くは、場末の町の手工業の親方、職人、小店主といった連中である。

城壁と堀をもって守備隊は優勢だったが、国民軍その他の兵士たちの介入、砲撃によって形勢が変わった。

混乱のうちに跳ね橋がおろされ、市民たちは乱入してバスティーユは陥落し、やがてそれは取りこわされた。

こうしてバスティーユ奪取は国民議会を助けるためなどの計画的な事件ではなく、パリ市民の自衛行為からおこったものとみられるが、結果的には議会を守ることとなった。

恐れをなした王は軍隊をひきあげさせ、ネッケルをも復職させた。

そしてパリの市民たちは、ルイ十六世に、自由なフランス国民の王になってもらいたいと思い、市長は王を招待することとなった。

反撃も逃亡もできない王は、パリ市庁へ行って、市政改革を認めるよりほかはなかった。

マリー・アントワネットはもう夫に二度と会えないのではないか、場合によっては王子をつれて亡命しようか、と考えたほどだった。

しかし案(あん)に相違して、市民たちが「国王ばんざい」と歓迎する場面もあった。

また王は国民軍のしるしとして定められた三色の徽章――パリの色である赤と青とのあいだに、王家の色である白をはさんだ徽章をうけとった。

これがあの三色旗のおこりであるが、当時まだ共和政は考えられていなかったのだ。

しかし一部の反動的な貴族たちは、国外に亡命を開始した。

そのなかには王の弟アルトワ伯(一七五七〜一八三六)もいた。

彼はのちにシャルル十世となる人物だが、不決断な兄に対して書き送っている。

「愚民どもに必要なのはムチだけですよ」。

宮廷に残った保守勢力にとりかこまれ、ルイ十六世はあいかわらずぐずぐずした態度をとりつづけた。

危急のさいに夫がまったく信頼できないことを知ったマリー・アントワネットは、自分で政治の手綱(たづな)をとろうとするのだが、国民議会を煽動家たちの群れと考え、ましてやこれを支持する民衆については、なんの関心も理解もない王妃のことだから、ますます反感をかうばかりであった。

バスティーユ奪取は偶発的なことだったが、これをきっかけとして七月十四日以後、革命の波はフランス全土にひろがり、各地の市民や農民がこれに加わることとなった。

当時のフランスの人口を二千数百万として、少なくとも五分の四をしめる農民(僧侶訳十二万、貴族は約三十五万から四十万)は、まだ本質的には農業国であるフランスにとって、もっとも重要な存在であった。

一口に農民といっても、その状態は裕福な者から貧しい者までいろいろであったが、彼らのなかには国王や教会から税金をとりたてられるうえに、領主に年貢をさしだすなど、種々のおもい負担に苦しむ者も少なくない。

たとえば彼らは領主の命令となると、人身的な賦役(ふえき)に応じなければならず、また領主の粉ひき機やパン焼きかまどなどを強制的に使用させられて、しかも使用税を納めたり、その裁判権や狩猟権に服するというありさまであった。

こうして農民たちは、社会のしくみの不合理を身をもって感じていたにちがいない。

そのうえに経済不況のため、すでに八九年春から各地で農民一揆がおこっていたが、七月末にいたりそれはいちだんと高揚する。

ただしこの場合も、根拠のない「貴族の陰謀」があるというような噂が噂をうみ、農民側の一種の恐怖心が彼らをかえって蜂起させた場合が多い(こうした恐慌状態は「大恐怖」とよばれる)。

たとえば森のなかになにか人影がみえた。

さあたいへんだ、貴族たちの手先がやってくるぞ、さきをこして領主の館(やかた)をおそえ……というわけである。

こうした全国的な下からの革命の波動に、国民議会の議員たち――彼らはいずれにせよ、持てる階級の人たちだ――は社会秩序の混乱、私有財産制の破壊を恐れはじめた。

この動きを静めるためにも、国民議会では八月四日夜、議員たちみずから封建的諸権利の廃止を宣言し、旧体制にまず終止符がうたれた(ただし成文化のとき、条件がつけられた)。

つづいて八月二十六日、議会は「人権宣言」を採択する。

これには啓蒙思想はむろんのこと、具体的には「アメリカ独立宣言」などの影響がみられる。

「人間は生まれながらにして、自由かつ平等な権利をもつ。」――これだけの言葉を記(しる)しうるまでに、思えば人類はなんという長く暗い歴史を送ったことであろうか。

この第一条につづく主権在民、言論や思想の自由、信仰上の寛容、法の前の平等、課税の平等、私有財産権の不可侵など十七条の宣言は、近代デモクラシーや市民社会の発展上、まさしく不滅の歴史的文書である。

その影響は、一九四七(昭和二二)年に施行された日本国憲法にもみられるという。

4.4 女たちの行進 top

フランス皇帝の宮殿のあるベルサイユへ、パンを求めて行進する女たち |

ところがルイ十六世は八月の法令や宣言を認めないのみならず、王妃にもつつかれて、またベルサイユに軍隊を集めはじめた。

一七八九年十月一日、宮殿の宴会に招かれた軍人たちは酔ったあまり、三色の徽章を足でふみにじり、ブルボン家の白の徽章や王妃の実家ハプスブルク家の黒の徽章をつけたりした。

このありさまはパリに伝わり、市民たちを憤慨させた。

そのうえ革命前からの不作つづきで、パリの食糧事情が悪化していた。 市民たちは考えた。

「国王をパリにつれてきて、反革命の陰謀から守ろう。

また王がここにくれば、パリにも食糧がゆたかになるだろう。」

彼らの行動を、だれがどう組織したかは、はっきりしていない。

十月五日朝、奇妙なデモがパリからベルサイユに向けて出発する。

数にして六、七千人ばかり、生活難に敏感な女たち――もの売り女、婦人労働者、プルジョワ家庭の女などが進んでいった。

武装した男たちもまじっている。

正午ごろ、国民兵たちも叫びだした。

「ベルサイユヘ!」

七月十四日のすぐまえに組織された国民軍の司令官は自由主義貴族で軍人、アメリカ独立戦争にフランス軍をひきいて活躍したラ・ファイエット(一七五七〜一八三四)だ。

この「両世界の英雄」は革命においては、国民議会議員として「人権宣言」起草にも関係していた。

彼は賎民たちの行動に加勢することは好まないが、その命令も兵士たちをひきとめることができない。

有名な白馬にまたがり、うかぬ顔をしたラ・ファイエットは、やむなく指揮にあたった。

民衆も集まってきた。夕方五時ごろ、二、三万人の兵士や男たちがベルサイユに向かって行進をはじめた。

ベルサイユでは、昼までこの大事にだれも気づかない。 |

どっちつかずだったラ・ファイエット国民軍司令官

|

ルイ十六世は日課どおり近くの森に狩りに行き、マリー・アントワネットは朝早くひとりでトリアノンの館(やかた)へ出かけていた。トリアノンは彼女が、結婚の贈りものとしてルイからあたえられた小さな館で、当時のロココ美術の粋をこらし、ベルサイユの一隅にある。

十月の太陽が木の葉にふりそそぐ初秋の庭園で、そのとき、彼女はひとりもの思いにふけっていた。

それをうち破ったのは、小姓が持つてきた一通の書状――民衆の行進を告げ、王宮へすぐ帰ることをうながす手紙であった。

彼女はすばやく帽子とマントをひったくるようにして、若々しくとぶような足どりで、王宮へいそいだ。

マリー・アントワネットは想像さえもしなかったであろう。

これがなつかしいトリアノンの見おさめになろうとは!

これが永遠の別れになろうとは!

さらに王妃からの使者が、ルイ十六世を宮殿によびもどした。

急に降りだした雨のなかを泥んこになってベルサイユに到着した女たちは、夕刻、まず議場におしかけてパンを要求した。

それから彼女たちの代表は、議長ムーニエにつれられて王に面会することになった。

もう夜のとばりがおりていた。

狩りから帰った王は、武力でおさえつけるつもりはなかった。

代表のなかの若い娘は、王の前に出たという緊張のあまり、「王さま、パンを」といっただけで気絶してしまった。

手当てをうけて回復した彼女に、王はやさしくキスした。

そして約束する。

「パリの食糧難については深く憂慮しておる。穀物が十分に流通するように厳命いたそう。」

ルイ十六世はこれでことがおさまると楽観したらしい。

民衆のなかには、ひきあげる者もあった。

夜はふけてゆく。

側近のなかには、ベルサイユをすてて宮廷を地方に移そうという主張もあったが、王はためらった。

そして王は議会の要求に応じて、八月の法令や宣言を認め、危険は去ったとまた安心する。

しかし、ようやく到着したラ・ファイエットはパリ市の使者を同道しており、彼らからパリに移ってほしいという意向をきかされた王は、即答することができなかった。

ラ・ファイエットは王と民衆とのあいだをとりもって、「よい子」になろうと考える。

夜が明けると、ラ・ファイエットは王一家をバルコニーにつれだす。

待ちうけていた民衆はいっせいに叫んだ。

「王さま、ばんざい!」

しかし王妃に対してはひとこともあがらない。

ラ・ファイエットはとっさにひざまずき、王妃の手に接吻する。

国民軍司令官のみごとな演出だ。

民衆もこれに応じて、王妃と将軍に歓声をあげざるをえない。

そのうち、突然、ひとつの叫び声がきこえた。

「王さまをパリヘおつれしよう。」

男も女も兵士たちも、いっせいにこれに唱和する。

「パリヘ!」

王は譲歩して、この要求をいれることをバルコニーからつげた。

国民議会も行をともにすることを決めた。

十月六日午後一時すぎ、雨があがってまぶしいような晴天のもと、王一家をのせた馬車はパリをめざして動きはじめた。

小麦粉をつんだ馬車がつづくが、それは王宮の倉庫からとりだされたものだ。

これらの馬車に前後して、男や女が思い思いに行進してゆく。

なかには大きな焼きパンを槍の先につっかけたり、すでに黄ばんだポプラの枝をかざして、ひどく上機嫌な女たちがいた。彼女たちは楽しそうにいいかわしている。

「わたしたちは、パン屋(王のこと)とパン屋の女房(王妃)と小僧(王子)をつれて行くのよ。」

午後七時ごろパリに着いた王一家は、市庁にたちよったのち、十時テュイルリー宮にはいった。

「母上、ここはむさくるしいですよ」という王子に対して、王妃は答えた。

「むかし、ルイ十四世はここで快適にお暮らしになったのよ。」

しかしこのルイ十四世はパリをきらい、十七世紀後半にベルサイユ宮殿を造営して、ここに宮廷を移したのだ。

したがっていま、その宮廷がパリに帰らざるをえなかったことは、たしかに革命の勝利ではあるまいか。

そしてこの革命の一つの象徴である国民議会もまた、パリに移り、保守派の議員のなかには、姿を消す者もあった。

4.5 ミラボーと宮廷 top

パリの市民たちは当時、ルイ十六世を頼もしくはないとしても、「よいパパ」のように感じており、王自身をどうこうするというよりも、パリ市民の王、フランス国民の王になってもらいたい、ベルサイユにおいておくと、意志が弱い王は、悪いとりまき連の反革命の策謀にまきこまれてしまうから……という気持だったと思われる。

しかし国民はあいかわらずマリー・アントワネットをきらい、専制政治や貴族社会に対する国民の反感はとくに彼女に集中していた。

王妃のほうでも自分たちはパリの賎民どもの捕虜になったのであり、テュイルリー宮は体裁のよい牢獄だと信じていた。

ただし多くの廷臣たちにかこまれた豪勢なベルサイユでの生活にくらべて、テュイルリーのそれは、王一家にとっては水入らずのうちとけたものであった。

いやいやながらあきらめざるをえなかった狩りにかえて(このためルイ十六世はますます肥満したが)、王は王妃と玉突きを楽しんだし、一家そろっての集まりや親族とのつきあいや、夫婦それぞれのプライベートな時間にめぐまれていた。

かつてのぜいたくな宮廷生活とはうってかわった小市民的な日課がくり返された。

したがって、無力なルイ十六世と評判が悪いマリー・アントワネットであっても、できるだけ革命を理解するようにつとめていたならば、王家の運命、したがっては革命の成り行きもちがっていたかもしれない。

しかし、これは望むほうが無理というものであろう。

王家は王家たるかぎりにおいて、、特権階級との歴史的なきずなを絶つことはできない。

反革命をめざす反動勢力のよりどころは王権以外になく、これをよみがえらせることによって、彼らもまたむかしの特権、地位をとり返したい。

同時に、当時の貴族階級には国境はなかったともいえよう。

一般的にナショナリズムはまだうまれていない時代であり、むしろフランス革命こそ、それをうんだのであるとすれば、そのころのヨーロッパ諸国の貴族たちにとって、自国の賎民どもよりも他国の貴族たちのほうがはるかに同胞であったであろう。

ルイ十六世やマリー・アントワネットは、フランスの王、王妃ではあるにせよ、その国民に対してよりも、むしろ外国の王侯貴族のほうにずっと親しい気持を抱いたにちがいない。

また彼らはフランス国は自分のものだと思い、人民主権とか、民主主義というようなことはわからず、わかろうともせず、フランスをどうしようが、自分たちのかってだと思っているわけだ。

一方、フランスの王家、貴族の運命はまた、ヨーロッパ諸国の彼らの運命である。

諸国の支配層は、フランス革命の影響が国境を越えて自国にひろがってくるのが恐ろしい。

とくにヨーロッパ大陸の最大国、フランスの王権が没落してはこまる。

亡命しているフランスの貴族たちも諸外国の支配者層を頼りにしながら、本国の宮廷を中心とする反動勢力にしきりにはたらきかけ、むかしのような世の中に返そうと願っている。

一七九〇年春、マリー・アントワネットは国外の反革命陰謀に関係していたが、こうしたとき、王妃は王室に味方をしてくれる人物がほしかった。

たまたま王家に接近したのが、革命初期の大立者ミラボー(一七四九〜九一)である。ミラボーは貴族の家に生まれたが、軍務も十分につとまらず、投獄されるなど、無頼、放蕩の生活を送るうちにも、新思想を学び、自由主義貴族として有名になった。

八九年の三部会には貴族階級からきらわれたこともあって、第三身分の議員に選ばれた。

六月二十三日、すなわち国民議会成立の直後、これに反対な王の使者に対する彼の答えは、歴史に残るものであろう。

「われわれは人民の意志によってここに集まったのであるから、銃剣の力によるのでなければここを去らないと、王に伝えていただきたい。」

ミラボーはまた「フランスではじめての大衆的雄弁」をもって、いわば国民議会のヒーローとなった。

八九年十月五日、ベルサイユヘ行進した女たちにもっとも人気があったのは、彼ミラボーである。

しかし彼がその雄弁をもってはげしく攻撃したのは、王の側近で策動する者たちであって、王その人ではない。 |

雄弁家ミラボー

彼は王の側近を攻撃することで、王に助言する首相格となっていった。

|

彼はフランスの行くべき道は、王の権限がつよい立憲王政であり、上からのおだやかな改革であると信じ、下からの民衆による急進的社会革命は危険であり、むしろ警戒し、さけたいと考えた。

この点、彼は革命前期における自由主義貴族や、ブルジョワ層などの持てる人びとの利益を代表しており、あのラ・ファイエット将軍とも、だいたい同じ立場をとっている(ただしこの二人の野心家はけっして仲がよくなかったが……)。

すなわちミラボーは、王を有産家層の守り神として、一方では反革命封建勢力、一方では急進的な民衆勢力に対抗してゆこうとしたわけだ。

そこでミラボーは、王が外国の君主や亡命貴族を頼りすぎることは、かえって王を国民の敵にしてしまう、おだやかなブルジョワ革命勢力とむすんで、立憲王政をつくりあげることが良策と考えた。

一七九〇年五月から、ミラボーはたびたび宮廷に忠告の書面を送り、そしてたくさんの金額をうけとることとなった。

浪費家の彼は借金で首がまわらなくなっていたが、支払われる額がこれを帳消しして、なおあまりあることがわかると、仲にはいったある貴族が驚くというよりもあきれるほど喜んだ。

事実上の首相と自任するミラボーは、これを当然の報いとわりきっていた。

しかしルイ十六世は、とくにマリー・アントワネッ卜は、この野蛮で強引で粗野で度はずれた熱情家のミラボーの正体がつかめず、したがって信用できなかったとみえる。

九〇年七月はじめに、ミラボーは王妃とはじめて会見した。

「いかにも気高く、いかにも不幸な」この女性に夢中になったミラボーは、ますます王家のためになろうとはりきった。

彼の考えのなかには、主室が急進的なパリをはなれて、王に忠誠で保守的な地方に移ることや、法律に対する王の全面的な拒否権とか、またフランスが国内の安定に専念し、外国とことをかまえないようにすることなどがあった。

一方、彼は国民議会の議長にもなった。

そうするうちに、ミラボーは長いあいだの無秩序な生活、過労がたたり、一七九一年四月病死した。

病気のあいだ、多くの民衆が彼の家の門前に集まっていた。

彼を革命の英傑と敬愛した人びとが盛大に葬儀に参加し、その棺は当時、国家的名士が葬られたパンテオンにおさめられた。

しかしまだ革命中の九二年十一月、彼と王家との取り引きが暴露されるにいたり、その亡きがらはパンテオンからとりはらわれてしまうこととなった。

4.6 王一家の逃亡 top

一七九〇年七月十四日、バスティーユ奪取一周年を期してパリで連盟祭が催された。

連盟とは革命勢力が全国的に組織したもので、国民軍の代表約一万四千がいわゆる連盟兵として、このとき各地から集まってきた。

議員らとともに祭典に出席したルイ十六世は、憲法などに忠誠を誓い、三十万といわれる参加者や参観者の熱狂的な喝采をあびた。

これはおそらくルイ十六世が、国民を味方にしうる最後の機会であったであろう。

しかしそれとは逆に、王や王妃はますます内外の反革命勢力に頼り、なんとしてでも早い機会にパリから逃亡したいと考えるようになった。

これについては慎重派もあり、たとえば、マリー・アントワネットがたびたび苦情を訴えている兄、神聖ローマ皇帝レオポルト二世もそうであった。

皇帝は妹や妹むこの身を案ずるだけに、軽々しい行動に賛成できなかったのだ。

革命側の大衆新聞のなかには、逃亡についてすでに警告しているものもあった。

それにもかかわらず、その計画はひそかに進められていった。

中心になったのはブーイエ将軍らで、彼はアメリカ独立戦争のときにワシントンとともに戦った経歴があり、根が実直な王党派であった。

計画によれば、王一家はブーイエ将軍の軍をたよって、国境に近いモンメディー要塞へ行き、そこでオーストリア軍に依存しつつ、革命側に対抗するということになっていたようである。

一七九一年六月までに計画は完成した。

このとき立案のうえでも、資金の点でも協力し、マリー・アットワネットの伝記に脚光をあびつつ登場するのが、スエーデンの貴族フェルセンにほかならない。

彼は王妃と同じ一七五五年の生まれ、やはりアメリカ独立戦争に参加しており、革命がおこる前からもときどきフランスにやってきて、しだいに王妃と仲よくなり、一七八八年ごろから親交がむすばれつつ革命におよぶのである。

この有名なロマンスについては種々の噂があるが、プラトニックなものではなかったかという推測もおこなわれている。

フェルセンは愛する人のために馬車や馬を用意し、王逃亡のあとおしをしているロシアの駐仏大使は、ロシア貴族ゴルフ男爵夫人らの一行というパスポートをつくった。

王子たちの養育係ツールゼル夫人がこのゴルフとなり、女装した王子と王女がその子ども、王妃が養育係、王は従僕、王妹エリザベートが子守女ということで、衣装がととのえられた。 |

脱出計画はパリから国境に近いモンメディー要塞までの、

大型馬車での逃避行であった

|

フランスの国境近く、ベルギー側には一万二千人のオーストリア軍が待機し、シャロン、すなわちパリと国境のほぼ中間にあたるシャロンから目的地モンメディーまでの道路には、騎兵隊が配備され、またスペイン王は、その国境からフランスの革命派に圧力をかけようと、オーストリアに申し出ていた。

こうして計画は完全なもののようであった。ところが実際は手違いがかさなった。

ブーイエ将軍は小型のスピーディーな馬車をすすめ、王一家の身のまわり品もごく簡単にするはずであった。

ところがいざとなると、化粧道具、衣裳ダンス、食器類、食糧、酒、あるいは便器を積みこむなど、特別仕立ての豪勢な大型馬車になってしまった。

そして一七九一年六月二十日の真夜中、王一家はひそかに王宮を脱出し、地平線上がほのかに白んでくるころまで、御者に変装したフェルセンがむちをにぎった。

そこで王の気持にしたがい、フェルセンは他日を期して別れをつげた。

しかし一台のおともの馬車をつれて人目をひくこの異様な大型馬車は、いろいろな事情で、すでに出発のときから予定の時間におくれていた。

その後も大型馬車はスピードが出ない。

時間はしだいに予定よりくいちがってゆく。

夕刻、シャロンを通りぬけたが、午後二時に着くはずのポン・ド・ソンム・ベールという町では、ショワズール公が軽騎兵をひきいて待っていた。

ところがいくら待っても馬車がこないので、ショワズールは計画が変更されたものと判断し、ひき返してしまった。

やがて馬車はこのポン・ド・ソンム・ベールを通りぬけて、夜八時ごろ、サント・ムヌウーに近づく。

「私たちは軍の先遣部隊に会うはずだ、そうしたら、もうしめたものだ」

とルイ十六世は興奮している王妃を力づけたが、この町には頼るべき兵力もいなかったうえに、馬を取りかえているとき、王はうっかり窓から首をだして、目にとまってしまった。

このまるまるとした頬や特徴のある鼻や眼、そして大げさな馬車、ただならぬ軍人たちの動き……。

そこである男が王だと見破ったが、一応そのままに、一行を出発させた。 |

王妃を慕っていたスエーデンの貴族フェルセン

脱出の馬車の馭者を務めた

|

しかしこのドゥルエという革命派の男は、先まわりして事態をふれまわり、二十一日から二十二日にかけての夜中、バレンヌという町でついに馬車はとめられ、王一家はある有力者の家で夜をあかすこととなった。

王を救い出そうとかけつけたショワズールたちも、さわぎだした民衆に対しては兵力が少なく、王自身またも弾圧の決断がつかない。

ブーイエ将軍が軍をひきいてバレンヌヘきたときには夜も明け、王はパリに向けてつれもどされたあとであり、部下にはこれを追跡する戦意はなく、彼らはむなしくひき返してしまった。

「国王逃亡」から「国王つかまる」と、報道が一変したパリでは、市民たちは街頭で歓呼の声をあげ、喫茶店で軽口をたたきあい、広場で踊りくるっていた。

急進的なジャコバン・クラブ(ジャコバンとはドメニコ派修道僧のこと、パリのジャコバン修道院が本拠とされた)では共和政が論じられ、国民議会はともかく王と王太子と「他の身柄」――王妃の名は故意に無視された――を、厳重な護衛のもとにパリにつれもどすことを決議した。

六月二十五日夕刻、国王一家がテュイルリー宮に帰ってきたとき、国民軍の兵士たちは小銃をさかさに持って弔意を表し、数万のパリ市民たちは脱帽もせず、黙して怒りの眼をそそぐというありさまであった。

いわば「王政の葬式」である。しかし一方では、国民議会を代表して途中まで身柄ひきとりに出向いた議員の一人、二十九歳で、まだロマンティックな若者の気質がぬけないバルナーブ(一七六一〜九三)は、三十五歳の魅力あふれる女性で不幸な王妃、そしてやさしい母であるマリー・アントワネットにうっとりしてしまい、すっかり王さまびいきになったという。

4.7 財産による特権 top

ルイ十六世逃亡の失敗は王党派にとって当然打撃であったが、議会の中心勢力である立憲王政派にとっても困ったことであった。

王の行動は国民の信頼をうらぎったわけだから、この事件を機会に王政廃止、共和主義の勢力がいちだんと高まってきた。

議会はちょうど立憲王政を定める憲法をつくっているところであるから、王なるものの存在が必要であった。

そこで王は「かどわかされたのだ」という妙な理由がこじつけられ、全責任を背おわされたブーイエ将軍は亡命しなければならなくなった。

しかし急進的なクラブを中心とする民衆勢力は、こんないいのがれではごまかされない。

九一年七月十七日に、彼らはパリの広場シャン・ド・マルスに集合し、王の裁判などを要求する署名運動をはじめたが、偶発事から混乱が起こった。

これを利用して議会は解散を命じ、ラ・ファイエットが指揮し、おもにブルジョワ市民からなる国民兵は広場に乱入して発砲、数十人の死者がでた。つづいて数百人が捕えられ、急進的な結社や出版物は閉鎖されたり、停止された。

この事件は「シャン・ド・マルスの銃撃」とよばれる。

一方、マリー・アントワネットは、追いつめられるにつれて、ますます外国、とくに自分の里であるオーストリアを頼るようになった。

彼女のヒステリックな訴えによって、兄のレオポルト二世は、プロシア王と協力することとなった。

しかしこの二人の君主も、フランスと戦争をする気はなく、一七九一年八月二十七日ドイツのピルニッツで会談し、ただおどしの意味で、場合によっては革命に干渉するぞと宣言した。

この「ピルニッツ官言」は逆効果で、フランスの世論はこれをそのままうけ入れ、革命家たちのあいだに、この二国およびフランス王家に対する敵意をますますひろめることとなった。

そして九月、ようやく憲法が定められた。

このいわゆる一七九一年憲法はフランス最初の憲法であるが、「人権宣言」を前文とし、国民主権の原則をかかげ、王および議会は、、国民からの権力委任によって存立するとさだめている。

三権分立主義で、行政権は王や内閣にあり、立法権は一院制の議会にある。

二院制は王と保守的な上院がむすんで、下院に対抗する危険があるので採用されなかったという。

議会が決めた法律に対して、王が一時的な拒否権をもったことと、一般の選挙権が一定額以上の納税者による二段階制となっていた点は、この憲法の特色であろう。

前者に関しては王に「拒否権氏」、王妃は「拒否権夫人」とあだ名がつくようになったし、後者については、当時のフランスの総人口二千数百万人中、約四百三十万の男子が選挙権をもち、このうち約五万人の選挙人が代議士を選出した。

これはブルジョワ階級が、当時革命の主導権をにぎり、全国民の代表者をもって自任したことを示している。

すなわち革命前の「生まれ(貴族)による特権」にかわって、「財産による特権」がうまれたわけだ。

そうした私有財産制の秩序ある社会を守るためには、王政という安全弁が必要だったのだ。

こうしてフランスを立憲王政に再生させて、国民議会は「国王ばんざい!」とさけびつつ、一七九一年九月末解散した。

この議会はむろん憲法を制定しただけでなく、いろいろな法律によって政治、社会、経済、司法など多くの点で、フランスを絶対王政の封建的な国から近代的な中央集権国家、市民的な社会に改革していった。

これは地味ではあるが、たいへん重要な国つくりの活動であったといえよう。

とくに生産や取り引きが自由にできるように改革され、経済上の自由主義が実現したことは、資本主義経済およびブルジョワジー発展の基盤をつくりだしたものとして、政治改革におとらず重要である。

一方、議会は一七九一年六月、ル・シャブリエ(提案者の名)法によって労働者の団結、ストライキを禁じた。

それからつぎの二つの改革も忘れられない。一つは財政難解決のために、評価三十億リーグル、収益二億リーブルにのぼるというカトリック教会財産を没収して国有財産とし、一七九〇年三月からこれを国民に売りだしたことである。

ここに土地所有権の大移動がはじまるとともに、この恩恵をうけ、したがって新体制と固くむすびついたのが、ブルジョワと富農たちであることはいうまでもない。

なおこの財産にもとづいて発行された債券アシニアは、その後紙幣として乱発され、インフレの因となった。

この教会財産没収に関連して、議会は教会組織や僧職のあり方を改革して新しい法律をつくり、この法と憲法に対して僧侶に忠誠を誓わせた。

当時の議員たちは必ずしもカトリックに敵意をもってはいなかった。

しかし彼らは国民の代表として、教会の問題を解決する資格があると考えた。

一方、この改革は僧侶階級自体にも反対派の宣誓拒否僧侶と賛成派の宣誓僧侶をうみ、反革命勢力と革命勢力との対立を増大させることとなった。

top

**************************************** |