|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

9 百日天下前後

9.1 ナポレオン皇帝の退位

top

ロシア遠征から敗退したナポレオンに対し、一八一三年、ロシア、プロシアは同盟して「解放」をめざす。

やがてオーストリアも参戦し、イギリスは軍資金を提供した。

オーストリアは外相メッテルニヒを通じて、かなり有利な条件で和平交渉をしたが、ナポレオンはけっきょく応じなかった。

「生まれながらにして王座にあるあなたの主君は、たとえ二十回敗北しても、そのたびに宮殿に帰ることができる。

しかし、私にはそんなことはできない……

私か強力であることをやめ、恐怖のまとでなくなった日から、私の支配はつづかない……」 |

ロシア、オーストリア、プロシアの連合軍とフランス軍との戦いは、一八一三年八月下旬のドレスデンの戦いをへて、十月なかば、いわゆる「諸国民の戦い」、ライプチヒの決戦となった。三日間つづいた激戦は、けっきょく味方の寝返りもあってフランス軍の退却に終わった。

両陣営ともに数万の兵を失い、ライプチヒあたり一面、負傷者は苦しみ叫び、異様な死臭がたちこめた。

連合軍はフランス国境に迫り、イベりア半島に上陸していたイギリス軍はピレネーをこえて侵入する。

パリではタレーランなどが連合軍を通じて、ブルボン王家復興を策している。

しかし一八一四年一月末からの「フランス戦役」は戦術上、ナポレオンの全生涯において、もっともすぐれたものとも評されている。 |

フランス戦役のナポレオン

|

連合軍の足なみが乱れるのを恐れたイギリスの動きもあって、三月九日、イギリス、ロシア、オーストリア、プロシアはショーモン条約をむすび、単独講和をしないことなどを約束した。

|

退位書に署名するナポレオン

|

「告別の庭」でのナポレオンの兵士たちとの別れ

|

そして連合軍はパリ攻撃にとりかかった。

三月二十九日、皇妃マリー・ルイズはローマ王とともにパリから逃亡する。

思えばナポレオンは二度と彼らに会えないことになるのだ。

三十日、パリの防衛司令官マルモン将軍はわずかな抵抗だけで降伏し、三月三十一日、ロシア皇帝とプロシア王はシャン・ゼリゼーを行進する。

オーストリア皇帝は、その皇女が逃げ出したばかりのパリで行進することをさすがに遠慮した。

タレーランが連合国側と画策して、ルイ十八世を招こうとしているパリを、近くのフォンテヌブローまできたナポレオンは奪回しようとしたが、将軍たちはもはや動こうとしなかった。

四月一日、タレーランを首席とする臨時政府が成立し、二日、ナポレオンの廃位を宣言する――。

すべての希望は失われ、四月六日ナポレオンは退位書に署名した。

しかし毒を仰いだナポレオンは、未遂に終わったことによって、自分の運命を信じた。

四月二十日、フォンテヌブロー宮の庭で(それ以来、「告別の庭」とよばれる)、皇帝は近衛兵に最後の別れを惜しんだ。

「さらば、わが子らよ、私は諸君をことごとくこの胸に抱きしめたい。

せめては諸君の軍旗に接吻させてもらいたい……」 |

兵士たちは子どものように泣きくずれつつ、絶えまなく「皇帝ばんざい」と叫んでいた。

ナポレオンが移されることになったエルバ島は、コルシカの東、イタリア半島とのあいたにある。

フランスを横ぎる旅で、皇帝への尊敬も示されたが、やがて民衆はむらがり、夫や息子の殺害者として口々に非難の言葉を投げつけ、命も危ないありさま、ナポレオンは変装までして難をさけた。

彼は十ヵ月後の劇的な帰還によってこの屈辱をはねとばすまで、これを忘れることができなかった。

五月三日、ルイ十八世(在位一八一四・一五〜二四)は亡命の四分の一世紀ののち、パリにはいった。

その翌日、ナポレオンはエルバ島に着いた。

皇帝の称号を許され、年金も与えられることになっていたとはいえ、ヨーロッパ大陸に君臨した身にとって、小人国に着いたガリバーのようであったであろう。

しかしナポレオンは島の統治に精力的につとめながら、静かな余生を送るかのようであった――

「これは休息の島となろう……皇帝は死んだのだ。」

母レティチアも息子のもとにやってきた。

勝ち気な彼女は、「神さまはおまえが剣で死ぬることを願っておられるのでしょう」と、エルバ島脱出をすすめたという話もある。

仲がよい妹ボルゲーゼ公妃ポリーヌ、それからポーランドの愛人マリー・バレウスカなどが訪れた。

ロシア遠征から敗退する途中、ナポレオンが彼女のもとに寄ろうとして、側近からいさめられて中止したエピソードは有名である。

マリー・バレウスカはエルバ島に長く住むつもりで、ナポレオンとのあいだの男の子をつれていた。

しかし皇帝はわずか数日とどめたきりで、送り返している。

これは皇妃マリー・ルイズに対してはばかったからであろうか。

少なくともナポレオンは皇妃を待ちのぞみ、切々たる情をのべたにもかかわらず、彼女はついに一度も姿を現わさなかった。

「あなたの部屋の準備ができています。九月にあなたを待って、ぶどうの取り入れをしようと思います……」

けっきょくマリー・ルイスは里であるウィーンの宮廷に帰り、若い貴族と結婚した。

この彼女の態度については、政略による結婚の犠牲者で、愛情によるものではないからやかをえないとか、やさしい彼女はナポレオンを愛しながらも、周囲の反対をおしきれなかった、などの見解もあるが、一方では息子のローマ王は、母は薄情だった、あんなに父が来い来いというのに行かなかった、と非難したそうである。

なおローマ王はのちに形のうえだけでナポレオン二世とよばれたが、からだが弱く、一八三二年、二十二歳で世を去った。

エルバ島にやってこなかったといえば、ジョゼフィーヌもそうであった。

五月末、ナポレオンがこの島に着いて数週間後、五十一歳の彼女は風邪をこじらせて病没したのである。

これを聞いたとき、かっての「情熱的な愛人」は陰気に黙して語らなかったといわれる。

9.2 ナポレオンの最後の賭 top

ナポレオンはヨーロッパの状勢に注意していた。

一八一四年九月から諸国はウィーン会議で、ヨーロッパの新体制について議論していたが、それは国家間の複雑な利害関係によって足ぶみしていた。

一方、諸国のなかにはナポレオンをヨーロッパの近くにおくことの危険性を感じ、もっと遠くへ移そうとする――セント・ヘレナ島も話題に出た――気配もあった。

フランス国内ではルイ十八世の王政復古につれて、それは革命前に替えることではなかったが、「なにごとも忘れず、なにごとも学ばなかった」亡命貴族たちが帰国し、急速に保守化していった。

また国民にとって平和はよみがえったが、それは敗戦国としてであった。

「皇帝」のもと、戦勝のどよめきが昨日のことのように思い出される。

そしてこの人民の「皇帝」はたしかに「革命の申し子」であったではないか……。

都市に、農村に、「彼」を追想する声が聞こえはじめる。

兵士たちは歌っていた――。

「彼はまた帰りきたらん……」

一八一五年三月七日の夕、舞踏の宴たけなわのウィーンの宮殿に、突然、信じがたい報が伝わった。

「かの男」がエルバ島を脱出してラランスに上陸し、パリに向かって進んでいるという知らせである。

事実、この年、一、二月ごろ決意を固めたらしいナポレオンは、二月二十六日、エルバ島を脱出し、千人ばかりの兵をつれて、三月一日フランスの東南端ジュアン湾に上陸していた。

布告はすでに準備されていた。

| 「……鷲の軍旗は国旗とあいならび、鐘楼から鐘楼へと、ノートル・ダムの塔まであまがけるであろう。」 |

さしたる抵抗もうけず、ときには「皇帝ばんざい!」の声に迎えられながら、彼はグルノーブルに近づいた。

そこで砲門が待ちうけていた。

深い沈黙、見つめている兵土たちのほうへ、灰色の長外套、例の帽子の人物は、しっかりとした足どりで進んで行った。

「おまえたちの皇帝だ、わかるか?」

そして外套を開き、胸をさし示す。

「おまえたちのなかに皇帝を殺そうと思う者がいるならば、さあ、ここだ!」

歓呼の声がこれにこたえた。

ナポレオンはのちにいった――

「グルノーブルまで、私は一(いち)か八(ばち)か賭(か)けていた。ここで支配者となった。」

パリの新聞はナポレオンが北上するにつれて、語調がちがってくる。

たとえば、つぎのようなぐあいである。

「コルシカの怪物、ジュアン湾に上陸。」

「食人鬼、グラッスに向かう。」

「王位簒奪者、グルノーブルにはいる。」

「ボナパルト、リヨン占領。」

「ナポレオン、フォンテヌブローに近づく。」

そして最後は、「皇帝陛下、明日、忠誠なるパリにご帰還の予定。」

三月二十日夜九時、皇帝はパリにはいった。

この二十日間に「一滴の血も流さず、一度の発砲もなしに」彼はふたたびフランスに君臨した。

その前日、ルイ十八世はベルギーに亡命していたのである。

そして皇帝はまえの専制支配を改めるべく、自由主義ブルジョワに手をさしのべる。

|

ジュアン湾に上陸したナポレオン

パリにいたる途上のナポレオン

|

パンジャマン・コンスタン(一七六七〜一八三〇)――イギリス流の立憲王政の信奉者で、ロマン主義的心理小説家であるコンスタンは、ナポレオンの「昨日までの敵」であったが、とり急いで起草し、帝国憲法付加法ができた。

国民投票はこれを承認したが、棄権は多かった。

すべての人びとはそれが影絵にすぎず、唯一の現実は来るべき戦争であることを知っていた。

つかのまの初夏の日々を、ナポレオンは一年前ジョゼフィーヌが息をひきとったマンメーゾンですごした。

彼女は生前、当時収集可能なかぎりのバラの原種を集め、そのコレクションのもとに育種(いくしゅ)をこころみ、近代のバラの前身(オールド・ローズ)を作ったという。

庭園はそのバラの香りで満ち、それは青年将校ボナパルトの恋、若き日の思い出を甘美なものにするかのようであった……。

9.3 ワーテルローの戦い top

ヨーロッパ諸国は結束をかためる。

諸列強はすでに三月中ごろ、ウィーンでナポレオンを法の外におくことを宣言していた。

第七回目の、そして最後の対仏同盟が成立した。

この点、諸国の分裂を予想していた彼の期待はまったくはずれたわけだ。

こうなってはフランスの軍事的勝利のみが連合諸国の結束をくずし、帝位を安泰にするであろう。

一八一五年六月十六日、十七日、フランス軍はベルギー方面でイギリス軍とプロシア軍に勝利をえたが、決定的なものではなかった。

十八日、ワーテルローの戦いである(実際に戦場となった地名により、ラ・ベル・アリアンスの戦いともいわれる)。

この日の朝、前夜の豪雨はやみ、一天ぬぐうがごとくに晴れわたっていた。

仏軍は七万四千、砲二百四十六、オランダ軍などをふくむ英軍六万七千、砲百五十六。

ナポレオンは地面軟弱のため軍の行動に適さないと判断し、時間を空費した。

十一時半ごろ、戦いの火ぶたはきられ、「勇者中の勇者」ネー将軍をはじめ、フランス軍は攻撃をくり返したが、ウェリントン将軍(一七六九〜一八五二)の指揮する英軍はよく守りぬく。

午後になって、フランス軍ははるかかなたに「大きな雲のようなもの」を見つけた。

ナポレオンはこれをグルーシーがひきいる援軍かと期待したが、逆にブリュッヘルのプロシア軍の来援であった。

前日、プロシア軍は退却し、グルーシーの軍はその追跡をつづけていた。

彼はワーテルローの戦いの開始を告げる砲声を耳にし、部下のなかにはすぐその方向に帰ることをすすめる者もあったが、決断がつかず、追跡命令に固執した。

ナポレオンから「ひき返せ」という命令がとどいたときには、ときすでにおそかった。 |

ワーテルローの戦いでナポレオンを破ったウェリントン英将軍

|

ブリュッヘルの軍六万五千は一時退却したのち、軍をかえして午後四時半ごろ戦場に到着したのである。

それでもなおフランス軍に勝機はあったが、その戦術に手ちがいもあり、ナポレオンの指揮にもいつもの冴えが見られず、最後の好機にも、近衛兵の投入をためらった。

六時半ごろ、皇帝はこれに突撃を命じたが、ウェリントンの反撃により、フランス軍の敗北は決した。

死者フランス軍四万、連合軍二万二千ともいう。

九時すぎ、ウェリントンとブリュッヘルは相会(あいかい)する。

グルーシーの指揮下の兵力三万五千はついに現われなかった――。

プロシア軍の来援は「天佑(てんゆう)」ではなく、ウェリントンの作戦のなかにはいっており、むしろ到着がおそきにすぎた。

それにしてもプロシア軍は戦局を決定するうえに、大きな役割を果たした。

しかしその来援まで頑張ったイギリス軍の強靭なねばりも、特筆しなければなるまい(ただしプロシア軍の役割を軽視する見解もある)。

フランス側ではグルーシーの失敗や、ネーのあせりや、ナポレオンの精神および健康状態が十分でなかったことなどが敗因にあげられるが、たとえワーテルローでフランス軍が勝ったとしても、諸国民のナショナリズムを背景にした反ナポレオンの戦争はつづいたであろうし、戦争の苦しみはフランス国民をけっきょく離反させ、国内にも反対の政治的動きが展開したことであろう。

六月二十一日早朝、ナポレオンはパリに帰り、コンスタンによれば、「驚くべき冷静さをもって、まったく超然と」状勢について語った。

そして皇帝はなおも「国民総動員」をもって戦うつもりであったが、しかしこのとき、さきのタレーランの役を演じたのはフーシェであった。

彼はナポレオン政府の警察長官であったにもかかわらず、連合軍やブルボン家と通じ、また議会勢力をもって対抗した。

六月二十二日、皇帝はふたたび退位せざるをえない。

七月八日、ルイ十八世がふたたび即位する(ナポレオンのパリ帰還三月二十日から、この七月八日に至るまでを当時から「百日(サン・ジュール)」とよんだ)。

こうして第二次王政復古がはじまった。

ナポレオンはアメリカに亡命しようとしたが、イギリスによって大西洋上の孤島セント・ヘレナヘ送られることとなった。

ワーテルローの戦いが、ロスチャイルド家に巨富をもたらしたことは有名である。

このロスチャイルド家は十八世紀後半、ドイツのフランクフルトでマイヤー・アムシェル・ロートシルト(ロスチャイルド)のとき、諸侯や貴族などに金を用立て、金融業者として台頭した。

その五人の息子はそれぞれフランクフルト、ウィーン、ロンドン、ナポリ、パリで発展し、彼らは軍需品の取り引きや大陸封鎖の密貿易でも利益をえた。

このなかでロンドンを足場に活躍した三男ネイサン(ナターン)・ロスチャイルド(一七七七〜一八三六)は、対ナポレオン戦争でイギリス政府を財政的に援助した。

たとえばイギリスがロシア、オーストリア、プロシアに融資する場合、これがうまく行なえたのは、ネイサンを中心とするロスチャイルド一家の協力の結果であった。

また一八一四年ウェリントンの英軍がピレネーを越えてフランスに進出したとき、ロスチャイルド兄弟は各地で協力して、フランス貨幣を買い集めて進撃を容易にした。

そしてワーテルローの戦果をだれよりも早くキャッチしたのは、このネイサンであった。

これについては、ネイサンは伝書鳩によって結果を知ったとか、彼自身が戦闘に加わってウェリントンの勝利を見てから、大金をはらって船をやとい、暴風雨のなかを命がけでイギリスへ帰ったとか、一使用人が刷りあがったばかりのオランダの新聞を持って帰国し、ネイサンがこれにすばやく目をとおしたとか(これがいちばん本当らしい)、いろいろなデマに類する伝え話もある。

もともとロスチャイルド家は、ヨーロッパ各国の重要人物に賄賂を贈ってコネをつけていたし、また主要都市に部下をおき、飛脚、駅馬車制をただちに、かつ十分に利用できるようにしていたので、これがワーテルローのときにも役立ったのであろう。

とにかくロンドン取引所の証券相場は、敗戦を予想して下落していた。

沈んだ表情のネイサンはまず売りに出る。

相場師としての彼の名はすでに高い。

「ロスチャイルドは知っているのだ、ワーテルローは負けいくさだったのだ。」

彼が悪いニュースをえたものと信じた人びとは、これにつられて売りに出る。

暴落したところを見て、ネイサンは突然、買いに転じた。

ワーテルローの勝利が判明したときには、証券相場は暴騰をつづけた。

ネイサンは当時の金で百万ポンドの利益をえたという。

ワーテルローで勝ったのは、ウェリントンやブリュッヘルだけではなかったのである。

9.4 悪魔の島、セント・ヘレナ top

セント・ヘレナ島はアフリカ西岸のかなた、およそ千八百五十キロ、南大西洋の南緯十六、七度ほどのところにある。

十七世紀にイギリス領となり、インド行きの船の寄港地などとして利用された。

ナポレオンは若干の側近や医師、使用人らとともに、島の東岸ロングウッドで囚われの生活を送った。

イギリス側の本によれば、この島は温暖な「健康地」ともあるが、湿気が多く、ナポレオンはこれをさけるためにストーブをたかせたというから、ともかく地中海域に生まれた者には住みよい土地ではなかったであろう。

元来、ナポレオンはすばらしい人間的魅力をもち、会う人をことごとく魅了した。

セント・ヘレナに流されるときにも、イギリスのある将軍は、もし彼がイギリス国王に会ったならば、三十分ばかりで仲よくなってしまうのではないか、といったそうである。

ところが皮肉にも、一八一六年にこの島に着任した総督サー・ハドソン・ローとは、初対面からナポレオンは仲が悪くなった。

たしかに官僚的なローは、この「偉大な囚われ人」を扱うだけの技倆に欠けていたとみえるが、たとえそれを持ちあわせていても、ナポレオンやフランス側は、彼をやはり無情な人物にしあげたことであろう。

両者の対立は、どちらの責任とも決めがたいというべきかもしれない。

ボナパルト派が遠征してくるという噂もあり、これが警戒を厳重にさせる一因ともなった。

一族の者も、くることを許されなかった。

ナポレオンはイギリスの監視兵が見ているところで騎乗を許されたが、彼はこういう状態には耐えられなかった。

そして彼は自分に運動させないで健康をそこなわせたと、ローのせいにした。 |

セントヘレナ島位置略図

|

かなりの内容の食事に対しても、ナポレオンはイギリス側が腐肉を食べさせて、殺そうとしたなどといったりした。

また彼は人に会わず、ひきこもりがちであった。

イギリス政府はナポレオンを早く殺すためにセント・ヘレナに送り、ハドソン・ローは「獄吏(ごくり)」であり、「死刑執行人」であるという印象をあたえねばならなかったからである。

「皇帝」をこの状態に迫いやったイギリスに対するフランス人の反感は、同情を倍加する。

こうして「殉教者」の伝説がうまれてくる。

一説によれば、この殉教者はじつは側近の妻に手をだし、彼の種(たね)とみられる子どもを生ませたりしていたのであるが、死後発表された彼をめぐる回顧録も、フランスの利益を守って国民のためにつくした理想像を残して、この伝説の生成に欠くことができないものであった。

さらには皇帝と革命とのむすびつき、あの愛用された帽子と長外套への追想、そのあとに従ってライン、アルプスをこえモスクワにまでひるがえった三色旗の夢――「皇帝」はフランス国民のなかに生きつづけるのだ。栄光と勝利の主よ!。

9.5 セーヌのほとりに眠る top

気候のためか、多年の疲労が出たためか、また生活環境がすっかり変わったためか、頭脳、肉体ともに人間の最高の限界を示したナポレオンも、セント・ヘレナにきてからはあまり健康はすぐれなかった。

そして一八二一年胃の痛みがひどくなり、五月五日に息をひきとった。五十一歳。

死因は解剖の結果、胃ガンとされている。

彼は死んだ年にさえ、イギリスに政変がおこれば自由の身になれると希望をつないでいたが、逃亡については真剣に考えたという証拠はない。

また地理的にも、警備上からも、不可能であった。

死期が近づくと、ナポレオンは医師に、胃に気をつけるよう「ローマ王」に伝えてほしいと、父親らしい思いやりを示している。

第二次世界大戦後、毒死説があらわれた。

生前、セント・ヘレナでナポレオンが人に記念としてあたえた頭髪、死後の遺髪を調べたところ、砒素(ひそ)が検出されたため、これによる慢性的な毒死説(偶然か、または故意による)が出たわけで、これについては法医学上の論文も書かれている。 |

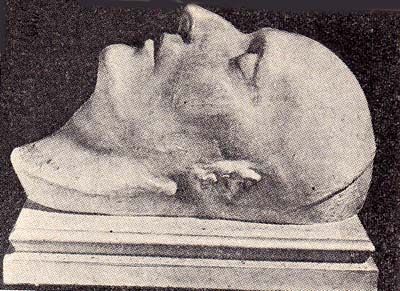

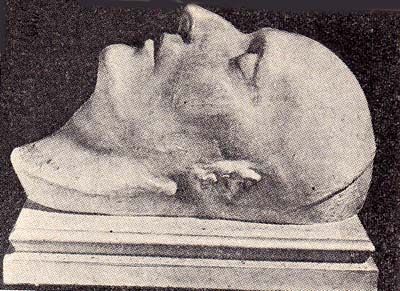

ナポレオンのデスマスク

|

ナポレオンの遺書は心憎いほど、フランス人の泣きどころをおさえている。大意を示すと、

「私は、五十年以上いだいてきたカトリック信仰のうちに世を去るものである……

私の望みは、あれほど愛したフランス国民のなかで、セーヌの岸辺に、遺骸が憩うことである……

わが妻マリー・ルイズについては賞(ほ)める以外にない。

最後のときにおよんで、彼女にもっともやさしい愛情をいだくものである……

わが子ローマ王にはフランスの皇子であることをけっして忘れないように、ヨーロッパ諸民族を圧迫する者どもの道具にならないようにすすめる……

わが子は私のモットー、すなわち『フランス国民のためにすべてを』を用いなければならぬ……

私はイギリスのために時期をはやまって殺されるものである。

イギリス人はまもなく私に復讐するであろう。」 |

皇帝の遺志――セーヌのほとりに眠るときがきた。

一八四○年、イギリスの好意によって、ナポレオンの遺体が祖国に帰ることとなったのだ。

五月、議会でセント・ヘレナヘフランス派遣団が送られることがきまったとき、議員たちは熱狂して議場には嵐のような拍手がつづいた。

団長は当時のフランス国王ルイ・フィリップの王子ジョワッビルであったが、一行のなかにはかつてエジプト、モスクワ、そしてこの島などに、皇帝と同道した人たちもまじっていた。

十月十五日、彼らは開かれた棺に横たわるこの人物に、およそ二十年目に、そして最後に接した。生前、皇帝がもっとも愛した場所、「沈黙の谷」にある墓は碑銘もない一枚の石であり、草と苔とにうまっていた。

軍服をまとった遺体は、保存の方法がよかったため、少し損傷しただけで、生きているかのように面影を伝えている。ひげや爪が死後はえたようであり、肩章や胸章の色あせたのが目立った。

遺体がパリに帰ってきたとき、その検査に立ち会った軍医がとった身長などの記録が貴重な存在として残っている。

それによると皇帝は小柄であり、遺品として残っている寝台も小さい。

一八四〇年十二月のある日、ナポレオンの柩(ひつぎ)は十六頭の馬にひかれて、彼のかずかずの戦勝を祝うために建てられた凱旋(がいせん)門をくぐり、シャン・ゼリゼーを進んでいった。

アンバリード寺院におさめられるためである。

旧兵士たちは、彼らの「皇帝」と最後の行進をともにする。

そのとき灰色の霧が晴れ、太陽があらわれた。沿道をうめる群衆のなかからも、あのなつかしい叫び声があがった。

「皇帝、ばんざい!」 |

ナポレオンが愛用したベッド

|

top

**************************************** |