|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

8 トラファルガー海戦からナポレオンのモスクワ遠征まで

|

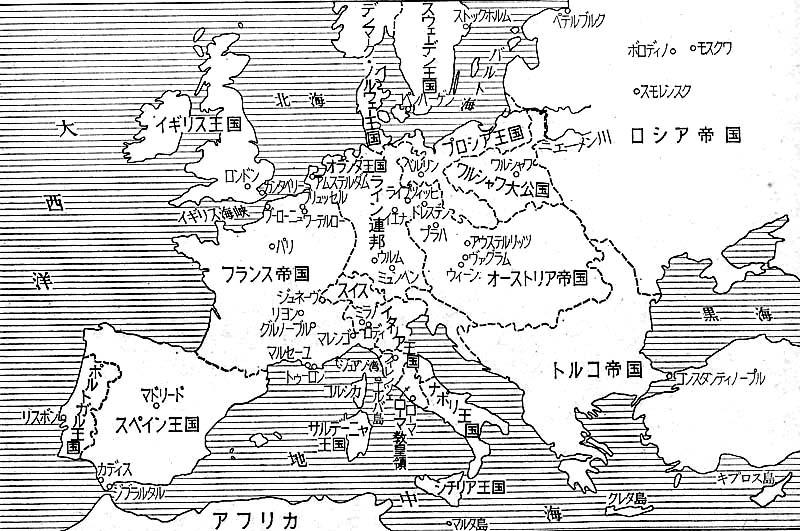

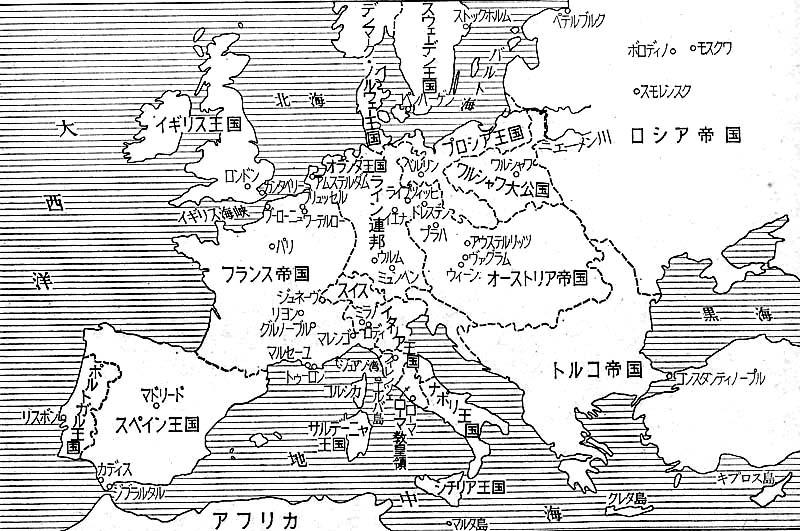

1812年のヨーロッパの略図、イタリアが小国に分裂しており、トルコ、オーストリアが大国で、ドイツやポーランドがないのに注意。当時のヨーロッパは日本の戦国時代のように、戦に勝てばどんどん領土を拡張できたので、ナポレオンはイギリス、ロシアを除いてヨーロッパを支配した。

|

8.1 史上最大のスクープ

top

一八〇五年十月二十四日火曜日、『ジブラルタル・クロニクル』紙は、新聞史上最大のスクープの一つをおこなった。

トラファルガー海戦の最初の報道である。

それはイギリス艦隊副司令官コリングウッド提督が、英領ジブラルタル総督フォックス将軍にあてた手紙の形をとっていた。十月二十二日付、艦上からのもので、大意はつぎのようである。

「閣下、昨日わが艦隊とフランス・スペイン連合艦隊とのあいだに一戦がまじえられ、大勝利をえましたが、これはイギリス艦隊にとってもっとも目ざましく、もっとも決定的な勝利として後世に伝えられましょう。

敵艦隊は十九日朝スペインのカディス港から出港、三十三隻、わがほうは二十七隻、そして昨日午前十一時、戦闘はトラファルガー岬の沖あいで開始されました。

午後五時、敵の十七隻は降伏し、一隻は焼失、フランス総司令官ディルヌーブは捕虜となりました。

われわれも兵員にかなり損失がありましたが、取りかえしがつかぬ悲嘆の種は、総司令官殿(ネルソン)をビクトリー号上で失ったことでした。

私はこの大事件につき、閣下にお祝いを申しのべるものであります……。

副官 C・コリングウッド」 |

フランスの宿敵イギリスでは、一八〇四年五月からピットがまた首相として政権をにぎり、大陸に同盟国を求める。

フランスの勢力拡大と対立するロシア、オーストリアなどがイギリスとむすび、三たび対仏同盟の結成となった。

これに対しナポレオンはスペインを味方にひき入れた。

この国ははじめ革命フランスと戦ったが、植民地貿易などでイギリスと対立し、フランス側につくようになっていた。

こうしてナポレオンはスペインの艦隊と基地を利用できたわけだ。

英本土上陸作戦をめざすナポレオンは、ドーバー海峡にのぞむブーローニュに兵十数万、砲四百門の軍を集め、海軍にイギリス艦隊をけん制させ、そのすきに海峡を突破しようと計画した。

すなわちビルヌーブ(一七六三〜一八〇六)がひきいるフランス・スペイン連合艦隊は中米の西インド諸島に行動して、イギリス艦隊をこの方面の防衛にさそいだそうとした。

しかしビルヌーブは一度西インド諸島に出動したものの、所期の目的を果たせず、帰ってきたところを、イギリス艦隊によってカディス港に封鎖されてしまった。

一方、英本土上陸作戦をあきらめたナポレオンはブーローニュの陣をひきあげ、「大陸軍」とよばれる精鋭をひきいて、オーストリア作戦をはじめた。十月、ウルムの戦いで、オーストリア軍は、早くも敗退した。

|

|

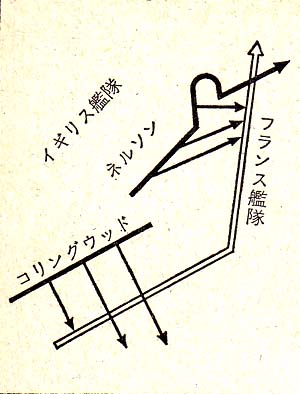

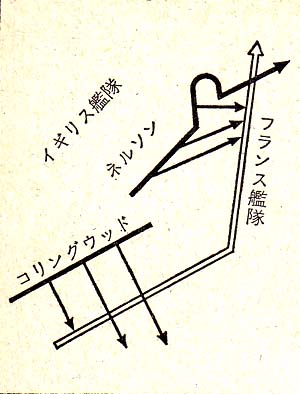

この海戦で英総司令官ネルソンは戦死したが、

英海軍はフランス艦隊を破った。コリングウッドは英海軍副官

|

しかしその直後がトラファルガーの海戦であった。

これにはナポレオンも責任がある。

皇帝はその中欧作戦を援護させるため、ビルヌーブ提督にナポリへ向かうことを命じた。提督は、イギリス海軍の優勢な地中海で行動することは不利と知りつつも、皇帝の催促によってカディス港を出たのである。

イギリス艦隊はこれをとらえた。それは帆走戦艦時代の最後をかざる大海戦であった。

十月二十一日、戦いは十一時すぎから始まったが、ネルソンの戦術は型破りであった。

敵艦隊と並行して砲火をまじえる普通の戦法ではなく、縦陣をとって敵の横陣に突っこんでゆき、相手を四分五裂の状態にした。この作戦を聞いたとき、それぞれの艦長は賛成し、すぐこれを理解したという。

「新しく、風変わりな、そして簡単な作戦だ。」ネルソンがかかげた信号も有名である。

「イギリスは各員がその義務をつくすことを期待する。」

ネルソンはこれまでの歴戦のうちに、右眼と右腕を失っていた。

ビクトリー号上で、いつもそうであったように胸に四個の勲章をつけた将官服を着ているネルソンに対し、部下は敵にねらわれることを恐れて外套をすすめたが、提督は応じなかった。

しかし部下の恐れは現実となった。 |

ネルソン英提督

|

午後一時十五分ごろ、接近しているフランス船の狙撃兵が、帆柱の上からネルソンをねらって発射した。

弾丸は左肩からはいって肺をつらぬき、背中の肉へくいこんだ。

かけよってだきおこす艦長トマス・、パーティーに、ネルソンはいった。

「ハーディー、とうとうやられた。」

ネルソンは乗組員たちに知られないようにハンカチで顔と勲章をおおいかくし、治療室へはこぼれた。

もし彼が早くからこの勲章をかくしていたならば、イギリスは輝かしい戦勝の報を、大いなる悲しみをもってうけとめなくてすんだであろうに……。

ネルソンは治療室で苦痛にたえつつ、しだいに近づく死を待ちながら、もっとも気がかりな戦況について、パーティー艦長から刻刻と情報をえていた。

彼が息をひきとった午後四時半には――それは傷ついてから三時間十五分後であったが――すでにイギリスの勝利は決定的となっていた。

三十三隻の仏西連合艦隊のうち、カディスに逃げこんだのはわずか六隻ほどで、イギリスは死傷者こそ千六百余をかぞえたが、二十七の艦船のうち損失は一隻もなかった。装備、水兵の訓練、砲術など、いろいろな点てイギリスがすぐれていた。

その制海権は不動のものとなった。

ネルソンが戦局の成り行きとともに、最後の想いをこめたのは、あとに残す愛人レディー・ハミルトンそのひとのことであった。

「かわいそうなレディー・ハミルトン、これからどうなるのだろうか。」

「ハーディー、もっとそばによってくれ。いっておきたいことがある。

レディー・ハミルトンに私の遺髪を、それから私がもっているすべてをあたえてくれ。あとのことをよろしく頼む。」 |

最後にのぞんで、苦しい息の下からネルソンは訴える。

|

ネルソンの最期

|

「私は祖国にかたみとして、レディー・ハミルトンと娘ホレーシアを残してゆく。」

それからきっぱりと、「神よ、謝す、私は義務を果たした。」 |

このネルソンの不滅の死に対し、捕虜となったフランス総司令官ディルヌーブは釈放されたのち、ナポレオンの怒りを恐れてみずから命を絶った………

8.2 ネルソンの恋 top

ネルソンの船にはエマ・ハミルトンの肖像画が飾ってあった。

そしていかなる敬謙(けいけん)なカトリック信者も、これほど献身的なまなざしをもって、その聖者の像を見たことはないであろうといわれるほどの執心ぶりであった。

まさに猛(たけ)き武将のロマンティックな情熱といえよう。

トラファルガーの決戦にのぞんで、ネルソンは勝利の確信と同時に、死を覚悟していたようにみえる。

十月二十一日、仏西連合艦隊を約十マイルのところにむかえたときの手記に、彼は勝利を神に祈る言葉をしるしたのち、一七九八年エジプト作戦におけるレディー・ハミルトンの功をたたえ、それがなかったならば、作戦は失敗したであろう、自分はこの功に報いることができなかった、私は祖国と王に彼女を残してゆくから十分に報いてほしい、と書いている。

大ホレーショ・ネルソンをして、これほどまでにいわしめたレディー・ハミルトンとはいったいどういう女性であろうか。

エマは一七六五年、貧しい鍛冶屋の娘にうまれた。

一七八一年、チャールズ・グレビルという人物の情人となり、歌やダンスなどを習い、天性の美貌はますますみがきがかけられた。 |

レディー・ハミルトン(人妻)

=エマ・ハミルトン(ネルソンの愛人)

|

彼女はグレビルを真剣に愛していたらしい。

ところが一七八四年、彼のおじウィリアム・ハミルトンがエマに会い、すっかり惚れこんでしまった。

ハミルトンは一七三〇年の生まれで、六四年からイタリアのナポリ王国駐在のイギリス大使であり、八二年妻と死別していた。

彼は外交官のかたわら、ベスビアス火山などを研究、ポンペイ発掘にも従事するなど、古代の遺物に興味をもち、彼の収集品のうちには、大英博物館に贈られたものもあるという。

一七八六年、ハミルトンはグレビルの借金を払ってやり、その了解をえて、エマを手にいれた。

彼女ははじめはこの交換に腹を立てたが、やがて納得したとみえる。

正式な結婚は九一年九月におこなわれたが、彼女はその美しさ、芸術的感覚、強い気性などでナポリ社交界の花形となり、とくに王妃の寵をえた。

そして彼女によって、ナポリ王室とイギリス外交とのあいだがスムースになった。

一七九八年、ネルソンのイギリス艦隊が、フランスに対してエジプト方面で作戦をするうえでも、補給や情報などの点で、彼女を通じてナポリ王国の好意によるところが大きかった。

そしてこの年九月、ネルソンが戦いの帰途、ナポリにたちよったとき、レディー・ハミレトン(夫ハミルトンがサーの称号をもつので、その妻はレディーとよばれる)との道ならぬ恋がうまれる。

子供はなかったものの、忠実な妻であったネルソン夫人はやがて別居をよぎなくされる。

彼女が夫に、自分とエマのいずれを選ぶかと迫ったとき、提督は答えた。

「私はおまえを心から愛する。

しかしレディー・ハミルトンに対する恩義を忘れることはできない。

彼女については愛情と敬意とをもってのみ語れ。」 |

ウィリアムは妻の情事に対して寛大な態度をとったので、ハミルトン夫妻の夫婦生活はつづいた。

しかし一八〇〇年この外交官が任を終えてロンドンに帰ってから、その妻とネルソンとの関係は公然たるものであり、一八〇一年一月末、ふたりのあいだにはホレーシアと名づけられた女児さえうまれた。

英仏間に一時的な和平をとりきめたアミアン条約がつづいていたときこそ、すなわち一八〇二年三月から翌五月ごろまで、戦陣に明け暮れたネルソンにとって、私的にはもっとも幸福な時期であったであろう。

ハミルトンの死後は、その夫人が愛人のために買った美しい邸宅で、ふたりはつかのまの愛の巣をいとなんだ。

しかしこの情事は公的には、国民的英雄の生涯における惜しむべき傷とも批判されるのである。

そして、フランスとの戦いの再開は、ネルソンに史上不滅の武勲と劇的な死をもたらしたのだ。

エマは傷心のあまり、愛人の葬儀には出席できなかった。

彼女はネルソンからもある程度の遺産をもらい、ふつうならば生活に困らないはずであったが、自制力がない浪費的な生活や無謀ともいうべき気前のよさによって貧しくなり、世間もネルソンの「めかけ」に背を向けてしまった。

国も王も彼女に対して何もしなかった。

一八一三年、彼女は借財の関係から一年ほど投獄さえされている。

そして一八一五年一月、「その時代でもっとも美しい女性」といわれたエマは老い、貧窮のうちに世を去った……。

娘ホレーシアはネルソンの妹の養女となり、ある聖職者と結婚し、一八八一年に八十歳で世を去ったが、ネルソンとレディー・ハミルトンとのあいだに生まれたことを、認めようとしなかったといわれる。

8.3 イベリア半島にて top

一八〇五年十一月、ナポレオンはウィーンにはいった。

そしてこれに対抗しようとするロシア、オーストリア両皇帝がひきいる軍とアウステルリッツに会戦した。

連合軍八万七千、フランス軍七万三千。その日は十二月二日、ナポレオンの戴冠一周年にあたる。

朝からはじまった戦闘で、ナポレオンは敵が左翼から攻めてくるのを見ぬき、わざと味方の右翼に敵をおびきよせ、手うすとなった敵の中央と右翼をつき、さらに旋回して左翼を破った。

夕やみせまるころ、このいわゆる「三帝会戦」はフランス皇帝の輝かしい勝利に終わる。

連合軍の死者二万六千、フランス軍は七千から八千。

この日、晴れわたった空には、アウステルリッツの太陽がきらめいていた。

翌三日、皇帝は全軍に布告して将兵に感謝する。

「兵士らよ、私は諸君に満足である……

諸君の勇敢さは私が期待したとおりであった……

わが国民は諸君を喜び迎えるであろう。

そして諸君がアウステルリッツにいたとさえいえば、国民は答えるであろう、ここに勇士ありと。」 |

一八〇六年七月、西南ドイツ諸国はライン連邦を形成してフランスの支配下にはいり(ここに十世紀以来の神聖ローマ帝国滅亡)、これにおびやかされてフランスとの戦いにはいったプロシア軍も、十月イエナに敗れてベルリンも陥落し、さらに再起したロシア軍も一八〇七年二月アイロウで、六月フリートランドで敗北する。

七月ティルジット条約はプロシアから多くの領土を奪い、ポーランドのワルシャワ大公国、ドイツのウェストファリア王国がうまれた。

三年のあいだに、ナポレオンはヨーロッパ大陸の三大強国に完勝した。

フランス本国を中心にオランダ、ベルギー、イタリア、ドイツ、ポーランド……皇帝はこれらの一部に兄弟を支配者として配置し、いわゆる家族体制をととのえる。

「私はこの老いたるヨーロッパに飽きはてた」――

しかし、このナポレオンをしても屈服させえない一つの国、イギリスが残っている。

英本土上陸作戦が不可能となったとき、「陸によって海を制する」ために、一八〇七〜八年からナポレオンが強行したのが大陸封鎖である。

それは簡単にいえば、ヨーロッパ大陸諸国にイギリスとの通商、貿易を禁ずることによって、すなわちイギリスを封鎖状態におくことによって、この最後の敵を経済的に制しようという政策である。

これは、大陸から穀物や工業原料品などを輸入しているイギリスにとって痛手ではあったが、同時にこのイギリスにこれらを輸出し、一方でその工業製品を輸入している大陸諸国にとっても打撃であった。

他方、大陸封鎖は日常物資の物価高をもたらし、消費者大衆にも不満をあたえた。封鎖の目をくぐって密貿易が行なわれるようになり、密貿易者と、これから袖の下を取る税関の役人や憲兵たちが、ひそかに暴利をえていた。

しかしこの政策を強行しようとするナポレオンにとって、とくに封鎖令に従わないポルトガルの制圧が必要となる。

イギリス経済と深い関係をもつこの国はまた、「革命」が生みだした皇帝に反感を抱いていた。

皇帝はまず一八〇七年スペインと共謀して、ポルトガルに侵入、さらにスペイン自体の王家の内紛を利用し、一八〇八年この国に征服の軍を送った。そして兄ジョゼフが王となり、スペインも「家族体制」に組み入れられた。

しかし画家ゴヤ(一七四六〜一八二八)の作品で知られている「民衆の反抗」が、五月二日マドリードでおこる。

フランス軍の残酷な弾圧にもかかわらず、スペイン各地で人民大衆によるゲリラ戦が展開するにいたった。 鎌を、斧を、短刀を、旧式の銃を、武器になるものはなんでも手にして……。 |

ゴヤが描いた「五月二日」のマドリードの「民衆の反抗」

|

つぎのような悲愴なエピソードも伝えられている。

フランス軍がある村にはいってくる。

全村あげて森へ逃亡したあと、一軒の家に若い毋と幼児とが残っていた。

その家には食糧がある。だが毒がまじっているのではないか?

不安に思った士官は、まず母親にぞれを食べさせるように命ずる。

彼女はためらうことなく口にした。

つぎに士官は幼児にたべさせるように命ずる。

母親はただちにこれを実行した。

やっと安心した兵士たちは残った食糧で空腹をおぎなった。

それからまもなく兵士たちはもだえ苦しみ、そして息絶えた。

村民たちの策略は成功したのだ。

しかし母と子との犠牲において。

それはナポレオンにとって、これまで知らなかった民族的反抗である。

イギリスはこれを援助してスペインに武器を送り、ポルトガルでも反乱がおこる。

継続するゲリラはその後フランス軍を半島につなぎとめ、兵力を分散させる。ナポレオンの政策にも失敗があった。

そしてヨーロッパ諸国はこのいわゆる半島戦争を、ナポレオンの軍必ずしも不敗ならずという驚きと喜びとをもって見つめるのだ。

のちに皇帝自身も認めている。

「スペインの潰瘍(かいよう)が私を破滅に追いこんだ。」

しかもフランスの他の征服地でもすでに民族的意識、民族的反抗がうまれつつあった。

8.4 プロシアの季節 top

かつて十八世紀にフリードリヒ大王のもと、強大な陸軍国として名をはせたプロシアにとって、一八〇六年の敗北は大きな屈辱であり、またティルジット条約はプロシアの人口、面積を半減させた。

奮起したプロシアは、自力による改革によって国力を強化するとともに、民族精神をたかめて国家意識を高揚する必要を痛感するにいたった。

ここに実現したのが事実上の首相シュタイン(一七五七〜一八三一)と、そのあとをついだハルデンベルク(一七五〇〜一八二二)による国家機構、地方自治、農民問題におよぶ諸改革であった。

いわゆるシュタイン・ハルデンペルク改革時代であり、それは一八〇七年から一〇年代におよんだ。

シュタインはイギリス自由主義思想の影響をうけ、イエナ敗戦前にも大臣として王に国政改革を進言したが、容れられず、職を追われていた。

一八〇七年ふたたび登用されると、彼は反対をおしきり、「十月勅令」によって、領主貴族に対する農民の人格的隷属関係を廃止した。

ただし領主の利益が守られたため、封建的束縛の完全な一掃とまでゆかなかったが、この農民解放によって、まがりなりにも資本主義的な農業経営が発展することとなった。

一八一〇年以後シュタインの改革をうけついだハルデンベルクのもとに、ギルドの独占権廃止、商業の自由の確立などによって、ブルジョワ的経済路線は向上をたどってゆく。

シュタインはまた都市自治制、中央行政の点でも改革を行ない、ハルデンベルクはプロシア官僚制の基をすえた。

しかし憲法も議会制もととのえられず、真の意味の近代的改革とはいえなかった。

一方、プロシアでは軍制面でも改革が行なわれ、シャルンホルスト(一七五五〜一八一三)、グナイゼナウ(一七六〇〜一八一二)、『戦争論』の著作で有名なクラウゼビッツ(一七八〇〜一八三一)らによって、革命フランスをモデルとした徴兵制による国民的軍隊がつくりあげられた。

旧態依然たる「大王の軍隊」では、フランスの愛国的な軍隊に勝ちえなかった点を考え、外国傭兵の禁止、徴兵制の採用などが行なわれた。

つぎに精神的な面では、フランス軍占領下のベルリンで、哲学者フィヒテ(一七六二〜一八一四)がおこなった連続講演「ドイツ国民に告ぐ」(一八〇七〜八)は有名であり、愛国心の高揚をよびかけ、青年の奮起をうながした。

彼は元来、カント哲学をうけつぎつつ、「非我」(外的世界)に対する「自我」(精神意識)の優位を主張する個人主義にたっていたが、この講演のころには国家の意義を肯定し、とくにその文化育成の役割を認め、「文化国家」の観念は彼に由来するといわれる。

またフィヒテはかつてはフランス革命に感激し、恐怖政治の時期においても、革命を人間の進歩にとって不可欠のものとみなし、一時は共和国フランスへ身を投じようとさえ考えたといわれる。

しかしいまは、フランスに代わってドイツが世界史の舞台に登場することが期待されたのである。

一方、「ドイツが物質的に失ったものを、精神的に回復しなければならぬ」という主旨から、ベルリン大学の創設、初等教育に対する国家の監督など、プロシア改革の教育面を担当したのはビルヘルム・フォン・フンボルト(一七六七〜一八三五)であった。

こうしてプロシアは国力の増進と、民族精神の高揚とをもって解放戦争にそなえつつあったのだ。

しかしまず対仏戦争を開始したのはオーストリアである。

一八〇九年四月、ウェリントンの英軍がポルトガルに上陸したのがきっかけとなった。

七月、バグラムの戦いはフランス軍のめざましい勝利に終わり、ナポレオン帝国はなおゆるがなかった。

しかし……。

一八〇九年十月、講和条約をむすぶため、ナポレオンがオーストリアにいたとき、一学生による暗殺未遂事件がおこった。

皇帝はこの青年と面接した。

「きみはなぜ私を暗殺しようとしたのか?」

「あなたはわが国を不幸にするからです。」

「だれがこの計画をきみにすすめたのか?」

「祖国愛です。」

「こんな罪をおかしてなんともないのかね?」

「あなたを殺すことは罪ではなく、義務です。」

「もし命を助けてやったら、ありがたいと思うかね?」

長い沈黙ののち、答えがあった。

「やはりあなたを殺そうとするでしょう。」

ナポレオンは深いもの思いにしずみながら出ていった。

そして青年は銃殺された……。

しかし同じドイツ人でも、ナショナリズムに同感せず、コスモポリタンとしてナポレオンを尊敬した例もあった。

とくに有名なのは詩人ゲーテ(一七四九〜一八三二)である。

一八〇八年十月、エルフルトで両者は会見し、ともに「ここに本物の人間がいる」と感心しあったと伝えられる。

最後までゲーテにとって、ナポレオンは合理精神の偉大な具現者であったとみえる。

8.5 間奏曲 top

一八〇七年、三十七歳のナポレオンがポーランドのワルシャワにいたとき、ある舞踏会でマリー・バレウスカを見そめた。

このときマリーは十八歳で、七十歳の老貴族と結婚していた。

皇帝はまるで文学青年のような手紙を送っている。

「あなただけを尊敬します。私にはあなただけが必要です。すぐお返事をください。

私を焼きつくそうとする火をしずめるために。」

ポーランドでは人身御供のような形で、彼女をおしだしたが、マリーのほうでもナポレオンを愛するようになった。

彼女はウィーンやパリにも行き、やがて一八一〇年五月、男子を出産した。

ジョゼフィーヌは嫉妬の念にかられたが、どうしようもなかった。

子どもといえば、一八〇七年、皇帝とある女性のあいだに、すでに男の庶子がうまれていたという。

栄光のいただきにあるナポレオンの身辺にも、じつは大きな不満があった。

皇妃ジョゼフィーヌに、身ごもる可能性がないことである。

皇帝はこの不妊を自分の責任かとも思っていたが、そうでないことがわかった。

そこで通説によれば、彼はまえまえからの決意、すなわち嗣子をうるためにジーゼフィーヌを離婚しようという決意を固めた。

ジョゼフィーヌは夫から離婚されると聞くと、気を失った……

ところが侍従が抱いてベッドがある部屋につれて行くとき、彼女はそんな固く抱いたら痛いといったというエピソードや、離婚の書類に署名するときには、さすがに涙にくれた、というような話が伝えられている。

離婚は一八〇九年末のことである。その後もジョゼフィーヌは「皇妃」の名をゆるされ、マルメーゾンの宮殿に住み、年金をうける身となった。

あいかわらず浪費家であり、年金を送るナポレオンは、彼女の老後のたくわえにつき、マネー・ビルを教えたりしている。 |

マリー・バレウスカ

ナポレオンの二度目の妻

|

一八一〇年四月、ナポレオンはオーストリア帝室、ハプスブルク家の皇女マリー・ルイズ(マリー・アントワネットの兄レオポルド二世の孫娘)と結婚した。

四十歳の花婿に十八歳の花嫁である。はじめロシアの皇室からという話もあったが、宮廷貴族たちの反仏感情が強くて実現しなかった。

むろん、あとつぎのことだけではなく、この結婚はフランスに接近しようとしたオーストリアにとっても、この国を利用したいと思ったナポレオンとしても、政略結婚であった。

しかしこのヨーロッパ第一の名門と姻戚関係をもつにいたったことは、かつてつぎのように豪語していたナポレオンにとって、何を意来するものであろうか。

「私には血統や系図は無用である。すべては私の権力と人民の愛にもとづいている。」

いまや「革命の申し子」は「一介の君主」になりさがったのであろうか。

すでに一八〇八年には、勅令によって新たに「宮廷」を飾るべき「貴族」たちもつくりだされた(旧貴族はフランス革命中に廃止)。 |

マリー・ルイズ(ハウスブルグ家)

ナポレオンの三番目の妻

|

マリー・ルイズとの子

「ローマ」王

|

皇帝はよき夫として、若い新妻を喜ばすために乗馬を教えてやったり、また彼自身ダンスの練習に余念がないありさま、マリーのほうも、予想に反して夫がやさしいのに驚いた。

そして、待望の男子が一八一一年三月に出産した。

この男子は「ローマ王」とよばれたが、これは「神聖ローマ皇帝」という中世以来の光栄ある称号にあやかったものらしい。この称号は現実にはすでに消滅している。

とすると、ますますもってナポレオンは懐古趣味に堕していったのであろうか。

8.6 ロシア遠征 top

一八一〇年の後半から翌年にかけて、ヨーロッパの経済状態は悪化した。

大陸封鎖の影響であるが、まだこれを解除することはできない。

海上権と広い海外市場によって、また密貿易を利用しつつ、イギリスは経済危機を経験しながらも(一八一〇〜一一年)、なお強力な敵である。

このとき、ロシアが封鎖をおかしているではないか。

封鎖の強化は、穀物をイギリスに輸出し、工業製品を輸入している農業国ロシアにとって、とくにその地主貴族にとって打撃であり、皇帝アレクサンドル一世は対英貿易を黙認せざるをえなくなった。

そのうえ、フランス勢力のポーランド進出はロシアをおびやかし、ナポレオンのオーストリア接近も、ロシアにこころよいことではなかった。

一ヵ月たたぬうちに、われわれはモスクワにいるだろう、六週間すれば和平となろう。」

ロシア遠征を決意したナポレオンは、さらに遠くアジアまで征服の夢をはせていたようである。

フランスの「大陸軍」は、諸外国の兵も数多く参加し、約六十万という混成部隊からなっていた。

一八一二年五月はじめ、皇帝はマリー・ルイズとローマ王とに、しばしの名残りを惜しみつつ出発する。

当時だれもが「大陸軍」の勝利を信じて疑わなかった。

すでに国内でも帝政に対する不満があらわれていた。

強化される専制支配、大陸封鎖による慢性的経済危機、重税や徴兵――

国民はようやく戦争に疲れてきた。言論の抑圧、警察の弾圧は強化された――

「私をのぞくいっさいの人間を監視せよ!」

そして皇帝の身辺には、「運命への盲信、人間軽視、権力欲」がただよっている……。

一八一二年六月、「大陸軍」はロシアにはいった。

ナポレオンは敵の主力をとらえて大会戦を行ない、一気に勝敗を決することを望んでいた。ロシア軍ははじめ交戦をさけ、村を焼き、橋をこわしながら退却戦術をとって、フランス軍を疲れさそうとした。

それから八月二十日、クツゾフ将軍(一七四五〜一八一三)を総司令官として、ロシア軍はモスクワを守るために受けてたち、九月七日ボロディノの戦いとなった。

終日の戦闘の結果、フランス軍は勝利をえたものの、ロシア軍はモスクワへ撤退することが可能で、戦局は決定しなかった。

ともかくナポレオンはモスクワに迫(せま)った。

戦況によって、すでにモスクワから去りはじめていた市民たちは、戦いが近づくにつれて、あわただしく家財とともに町を離れていった。

この年五月、その職についたばかりのモスクワ総督ロストプチン(一七六三〜一八二六)は、「けっしてこの市を敵にあけわたさないぞ」と頑張っていた。

しかしクツゾフ将軍がモスクワ防衛戦を行なわないと知ると、九月十四日、この都市を立ちのいてしまった。

その前夜、総督は警察に命じて、急に消火ポンプを移動させたり、破壊させたといわれる。

彼は奥地にのがれ、そこから残留の市民たちを激励した。

この九月十四日、ナポレオンはある丘の上からモスクワを見わたして誇らしげであった。

しかし市民たちがここを放棄したことを知ると、皇帝は驚くとともに、不満な面持ちとなった。

市民の大部分は疎開しており、残っていた人たちは親仏的な一部の上流階級をべつとして、下層民が多く、五千から一万人、あるいは一万から一万五千人などといわれ、正確な数は不明である。

当時のモスクワの人口は約三十万とされている。

これらの数字が正しいとすれば、まったく廃墟の町となったことと想像される。

ナポレオンは十四日夜は郊外で送り、十五日にクレムリン宮殿にはいることとなった。

ところが十四日夜から、火元は不明であるが、モスクワが火焔につつまれ、皇帝もその知らせをうけた。

夜のあいだに火は消えたかと思うと、また燃えあがった。

十五日朝早く、ナポレオンは人影一つないモスクワの町を通って、クレムリン宮殿にはいった。

皇帝は寝室に「ローマ王」の肖像を飾って、満足気である。

しかしその夜、衰えていた火勢がまた強くなってきた。

皇帝ははじめはロシア人みずからの焦土戦術を信じなかったが、集まってくる情報は、「総督の命令による計画的放火」と報告する。

めずらしく動揺した皇帝は、せわしなく窓から窓へうつり動き、燃えてゆく市街を眺めている――。

当時モスクワにはまだ木造の建物が多かったので、火災の被害は大きかった。

クレムリンも危険になったので、十六日午後、ナポレオンはモスクワ郊外の離宮に居をうつさねばならなかった。 |

ロシアのクツゾフ将軍

モスクワ炎上とナポレオン

|

燃える市街からの脱出は困難であり、側近の一人によれば、

「われわれは火の大地の上、火の空の下、二つの火の壁のあいだを進んだ」。

離宮で眠れないままに一夜をすごしたナポレオンは、夜が明けると、モスクワを望見した。

風向きがたえず変わっており、凄絶な光景を呈していたらしい。

十七日から十八日夜の雨によって、火はかなり静まった。

市のおよそ四分の三におよぶ被害である。しかし食糧はぶじ地下室に残っており、また軍は郊外の農村地帯に移動した。そして十八日ナポレオンは、火をまぬがれたクレムリンに帰ってきた。

8.7 和平の幻影 top

クレムリンで、ナポレオンの頭を支配している一つの構想があった。

遠征に終止符をうつべきロシアとの講和を成立させ、名誉を救うことである。

側近のなかには、その見込みがないことを主張する者がいたにもかかわらず、皇帝は従来の経験からも、ロシア政府が講和に応ずると信じていた。

当時、ロシア皇帝アレクサンドル一世はペテルブルグにいた。

モスクワ大火の報をうけた皇帝は、しばらくは平静にかえれなかった。

しかしこの事件は彼のファイトをふるいたたせる。

皇帝だけのことではなく、この由緒ある都市の犠牲は、それでなくとも「侵入者」に反感をいだいていたロシア国民の志気をたかめる。

そしてこの事件は、皇帝や国民の気持を講和から遠ざけた。

ナポレオンは国土の荒廃こそ、ロシアを和議にみちびくと判断していたようだが、事実は逆であった。

そのうえイギリスの外交筋もアレクサンドルが妥協しないように働きかけ、イギリス自体からも武器がロシアに送りつけられた。

ナポレオンは九月二十日付の手紙で、「わが弟」とよびかけながら、講和についてはふれていないが、ともかくロシア皇帝の意向を打診しようとした。

しかし返事はこない。十月はじめ、ナポレオンの使者はクトゥゾフを通じてアレクサンドル一世と交渉しようとした。

フランス側はかなり期待したようだが、その焦りを知ったロシア側は応じなかった。

一方、ナポレオンはロシアの農民に対し、「農奴解放令」を作製したといわれるが、こうした状況では効果的に発動することはできず、またそうする決断もつかない。

ナポレオンはいくども「出発」について考えながらも、それを「退却」としないこと、すなわちアレクサンドル一世が講和に応じてからという気持によって、ひきとめられたようである。

将軍たちは、皇帝のあのすばらしい「決断力の早さ」が見られないことに驚いた。モスクワからただちにペテルブルグを攻撃することは、いろいろな事情でむつかしい。

モスクワを要塞化して冬をこし、春を待ってペテルブルグを攻撃するという提案もあった。

しかし物資の用意が不十分であったのみならず、ナポレオンは半年もフランスを離れては、その状勢が安心できず、またプロシアやオーストリアの動向も気がかりであった。

十月十八日、思いがけず、はじめてロシア軍が攻勢に出てきた。これはナポレオンに講和を思いきらせ、モスクワを去る決意をさせた。

十月十九日朝、皇帝は快晴のモスクワを去る。

一八一二年のこの月は、例年になくおだやかな気候であったので、ナポレオンは「冬」について不用意だったのかもしれない。

ナポレオンは部下の将軍たちの意見をもいれ、二十六日、敵との決戦をさけて、兵力を温存しつつ退却するという道を選ぶこととなった。

ロシア軍のほうでも、決戦をいどむつもりはなかった。

総司令官クツゾフは「飢えと寒さ」が、「大陸軍」を自滅させることを期待していた。

この老将軍の不活発さを責め、「コルシカ人」に対するヨーロッパ解放戦争の主導権をとろうとしないことを、非難する声も少なくなかった。 |

大陸軍のロシア退却

六〇万の大軍が、帰り着いたのはわずか十万であった

|

しかしクツゾフの念頭には、祖国の解放だけがあった。

十月二十七日、気温は急速にさがった――摂氏零下四度。十一月中ごろ、零下十四度、十二月はじめ零下三十七度といい、食糧としては死んだ馬の肉、その固まった血……。

そこヘロシアのゲリラがおそいかかる。

十二月中ごろ、ぽろ着をまとった「大陸軍」がロシアを脱出するときは、十万に減じていたという。

六十万のフランス軍中、戦死者は約五分の一、何万かの捕虜、あとの死者は飢えや寒さによるとも伝えられる。

翌一八一三年四月、クツゾフ将軍は六十七歳で世を去った。

一方、モスクワ総督ロストプチンは火災による損害の責任者として、帰ってきたモスクワ市民たちに非難された。

個人的にこの総督がきらいだったアレクサンドル一世は、一八一四年、彼を解任して名誉職に任じた。

その後一六年末以来彼はパリに住んだが、王政復古時代のこととで、ナポレオンを負かした恩人として、ブルボン王家や貴族たちに歓迎され、最大級の敬意を表せられた。

ところが一八二三年、ロストプチンは『モスクワ火災の真相』という本を著わして、この事件にかんする責任を否定し、ナポレオンたちが自分のせいにしたのだと主張したので、世間は驚いた。

これについては、外国生活に疲れた彼が故国をあこがれ、なんとかしてモスクワ市民の気持をやわらげたいので、いつわりの告白をしたのではないか、彼に強い影響力をもっていた妻の意向もあったのではないか、などと推測されている(ロストプチンはモスクワに帰り、一八二六年一月世を去った)。

ともかく、真相はどうなのであろうか。

トルストイは『戦争と平和』でロストプチンを免罪し、偶発事としているし、また無統制なフランス兵の乱暴から火災がおこったとか、あるいは愛国的、ないし熱狂的な市民たちがかってに放火したという論もある。

しかし総督が消火ポンプ撤去命令をだしたことは史料的に残っており、彼の命令を実行した警察側の記録もあるといわれる。

そしてほとんど同時に、広い地域にわたって出火した事実を考えれば、計画的なものとも思われ、ロストプチンの姿が大きく浮かびあがるわけである。

しかし大切なのは原因よりも、不敗の「コルシカ人」がついに「炎(ほのお)」に負けたという結果かもしれない。

それは彼にとって、まさしく「終わりの始まり」(タレーランの言葉)であった。

top

**************************************** |