|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

2 アメリカ合衆国の成立

2.1 ボストンの茶事件

top

ヨーロッパの七年戦争(一七五六〜六三、プロシア・イギリスとオーストリア・フランスなどが戦った)のあいだに、アメリカ植民地ではイギリス、フランスが戦い、その勝利によってイギリスは広大なカナダ植民地を手に入れた。

しかしイギリスは、戦争によって多額の費用をついやしたために国庫は窮乏した。

当時の国王ジョージ三世(在位一七六〇〜一八二一)は、前王のジョージ二世とはちがって、「君臨すれども統治はせず」では満足できず、王権の強化を欲して、植民地防衛の費用を植民地に分担させようとする。

ところがそれまでは植民地の防衛費は本国の負担であったうえに、植民地人にしてみれば強敵フランスがカナダから敗退したので防衛費の負担には納得がいかなかった。

このイギリスの政策は戦争の終わった六三年からあいついで実施され、従来実効がなかった関税法を改めて、その取り立てを強化したのである。

六四年の歳入法とか、砂糖関税法などはこれである。

しかしいちばん問題になったのは、六五年の印紙税法であった。

これは植民地で発行されるあらゆる印刷物や書類に、印紙をはらねばならぬ、とする直接税の一種である。

この被害者に新聞雑誌関係者や弁護士などがいたことも、反対を大きくした。

このとき渡英して本国の政府当局に、植民地人は本国議会に議員を送らず、課税審議に加わっていないのであるから、課税されることは不当であると説いたのはベンジャミン・フランクリンである。

彼はすでに発明や科学的技術によって植民地社会につくしたのち、政治上の活動をはじめていた。

「代表なくして課税なし。」というスローガンが、いまや植民地全体にもひろがった。

植民地では「自由の子」とよばれる秘密結社が各地にできて、印紙の販売を引き受けた人たちをおどし、印紙を焼却したり、英品の不買を実行にうつした。とくにこの英品不買は、イギリスの商人や製造業者に大きな打撃をあたえる。

彼らはホイッグ党(のちの自由党)につながる人たちであって、もともと国王の政治のやり方に反対していたのであるから、自分たちの商売が印紙税法のために損害をうけるようにたったことを、黙認してはいなかった。 |

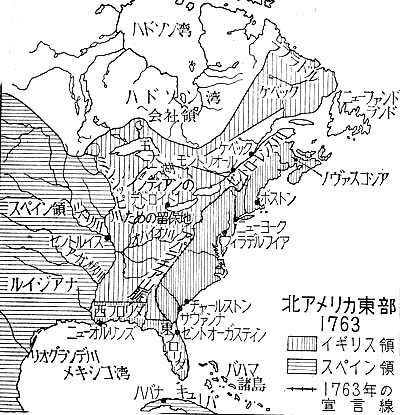

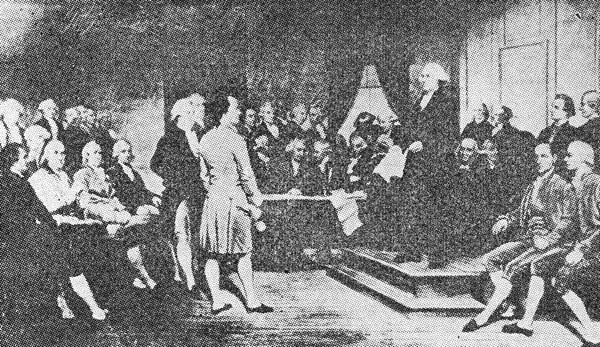

当初の北アメリカのイギリス植民地は大西洋側の沿岸部だけであった。

アメリカ中部はミシシッピー川の東側はインディアンの留保地、

西側はスペイン領であった。

「代表なくして課税なし」というスローガンによる

イギリス本国の印紙税法への抗議運動

|

そのような事情があったから、イギリスで科学者、思想家として尊敬されているフランクリンの説得はひじょうに効果があった。イギリス本国政府は形勢のよくないのをみて、ついに印紙税法を撤廃した。

しかし課税権のあることを明らかにするとともに、印紙税が植民地内部にかぎられた課税であるという理由で反対をうけたので、翌六六年にはタウンゼント諸法とよばれる関税を、植民地と外地とのあいだの貿易に課した。

植民地人はこれにも反対して、英品不買を行なった。

そこで英軍はボストンに駐屯して植民地を監視していたが、一七七〇年にこの英軍と市民とのあいだに「ボストンの虐殺」といわれる衝突がおこり、数人の市民が殺された。

同年タウンゼント法も茶税だけを残して撤廃されたが、時すでにおそしてあった。

独立派のうちでも、もっとも過激な一派の首領であったサム・アダムズ(一七二二〜一八〇三)は、マサチューセッツに通信連絡委員会をもうけ、情報の交換をおこない、それによって植民地の団結と共同動作をはかる方策をすすめていた。

このときイギリスのノース内閣は大失策をやった。当時斜陽になっていた東インド会社救済のために、これに独占権をあたえ、ストック過剰で困っていた紅茶を一手に植民地で売らせることとした。

そのころ紅茶は高級飲料であったが、植民地では本国よりもよく売れたのである。

そこでこれまで紅茶を扱っていた植民地の商人が怒って、この案に反対、ボストン港で紅茶を無理に荷揚げしようとしたイギリス船を、インディアンに仮装した数十名の市民たちが襲撃するという事件がおこった。

「ボストン港は今夜は紅茶ポットだ。」

といいながら、彼らは積み荷の茶三百四十二箱を海中に投げすてた。

これがいわゆる一七七三年の「ボストン茶事件」である。

これに対して本国政府はボストン港閉鎖、マサチューセッツ植民地の自治とり消しなど、植民地人にとって「がまんできない諸法」を発した。

植民地はいよいよ事情が切迫したのを感じ、団結して本国に抵抗するため、「大陸会議」という植民地の連合体を一七七四年に召集する。

この会議に集まったのはジョージアをのぞいた十二州でえらばれた人たちで、本国に「がまんできない諸法」の撤回を要求した。これは本国への最後通告といってもよいものだった。

ボストンの西方コンコードの村は、のちにエマソン、ホーソン、オルコットなど文学者や思想家が住んだことで有名である。

ここに、サム・アダムズなど過激派が武器や弾薬を貯えているのを知った英軍七百名は、一七七五年四月十九日早朝ボストンを発して現地に向かった。

過激派の民兵はレキシントンという小村で抵抗したが、英軍はこれを撃破してコンコードにいたり、そこでさらに民兵と戦い、わずかの武器を破壊してボストンに引きあげた。

この四月十九日から独立戦争は始まったのである。

そして五月十日には前年の第一回大陸会議にしたがい、こんどはジョージアを加えた十三州の代表で、第二回の大陸会議が開かれた。

これが全植民地の連合政府として、ジョージ・ワシントン(一七三二〜九九)を総指揮官に任命、講和にいたるまで戦争遂行の中核体となるのである。

この大陸会議は現在の合衆国政府の原形ともいうべきものではあるが、立法・行政・司法の三権はもちろん分かれておらず、その権限も小さく、反対に各植民地が独立国家のような強い権力をもっていた。

そこで戦争遂行のために大陸会議がきめた兵力や軍費の調達要請も、しばしば各植民地により無視された。 |

英軍700人に民兵が抵抗して、

独立戦争の口火となったレキシントンの古戦場

|

フランクリンは一七七四年から七五年にかけて、悪化する本国と植民地のあいだに立ち、分裂を防ごうとできるだけの努力をした。

この最後の二年間、彼は本国の保守派の議員からあらゆる嘲罵、誹謗、中傷をうけた。

本国の責任ある政治家や新聞まで彼を非難していった。

「フランクリンは当然投獄されるべきなのに、ロンドンの街を歩いている。」

しかし、一部の理解ある政治家は、フランクリンを「その知識と知恵から判断して、ニュートンに比すべき人である」と弁護した。

フランクリンは、荷物を整理して植民地に引き揚げようとする最後の瞬間まで希望をすてず、不愉快な空気をがまんしていたが、ついに意を決して七五年の春イギリスをたって、五月五日にフィラデルフィアに帰着した。

彼は六十九歳であり、妻は前年夫の帰国を待たずに世を去っていた。

彼は帰国の翌日、第二回大陸会議のペルシルバニア代表に満場一致で選出された。

植民地はこの偉大なる人物を必要とし、休息とやすらぎの時をあたえず、彼もまた新しい熱意をもって植民地の団結と独立のためにつくすのである。

2.2 トマス・ペインと『コモン・センス』

top

一七七五年六月十七日、ボストン郊外のバンカー・ヒルで戦いがあり、勇戦奮闘した民兵は最後には敗れたけれども、本国に植民地人の実力があなどれないことを示した。

十月、本国はドイツ人の傭兵を派遣して、植民地人をおこらせた。

このように戦争が進んでくると、徹底的に戦って独立するか、本国の力に屈服するよりほかに道はなくなった。

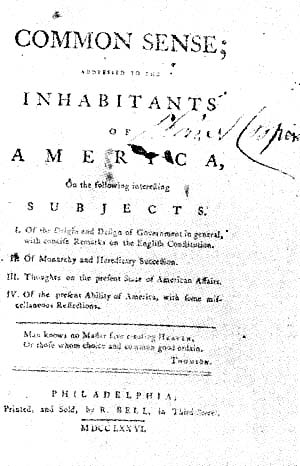

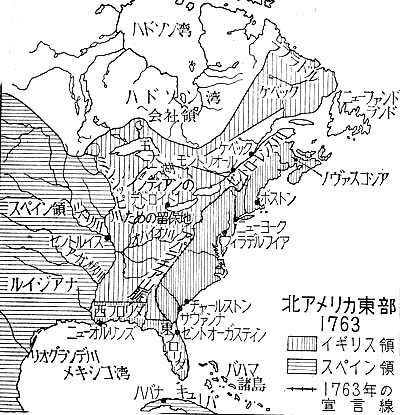

年があけた七六年の正月、トマス・ペインの有名な『コモン・センス』(常識)というパンフレフトが出版され、当時のベストセラーになった。

それは四つの部分からなっている。

第一部では一般に政府といわれているものの起源と目的を明らかにし、イギリス政府の政治はこれに反しており、イギリスの憲法上の権利主張は実際には効果がないこと、

第二部では王政と王位の世襲制は聖書に反して不合理であること、

第三部ではアメリカは英本国の利益に奉仕しているだけで、イギリス帝国内にとどまっていれば繁栄と平和がえられると考えるのはまったく誤りで、それらは独立によってのみ保証されること、

第四部ではアメリカは独立するに十分な実力をもっていることを説いた。

『コモン・センス』は最初の三ヵ月間に十二万部を売り、最終的には五十万部を売ったという。

もちろんヨーロッパ各国でも広くよまれた。

四十七ページ、定価は二シリングであった。

独立すべきことこそ常識であるとのペインの主張は、独立以外に方法はないと信じながらも、反逆者といわれるのをおそれていた人たちを大胆にさせた。

彼らは「王への忠誠心を古い着物のようにぬぎ捨てた」のであった。

穏和派や態度を決しかねていた人たちも、『コモン・センス』によって大きく影響された。

従来国王に尊敬の念をいだいていて、悪政は議会と大臣の責任であると考えていた人たちは、それがまさに反対で、国王とイギリス憲法がアメリカ植民地を搾取する機構であることを知った。

このパンフレットが出てから半年後に独立宣言が発せられたが、そのなかで非難されたのは議会ではなく国王であった。 |

トマス・ペインのベストセラー

『コモン・センス』(常識)の表紙

|

トマス・ペインは一七三七年イギリスの東部イングランドで生まれ、一七六一年妻の父の縁で収税吏になった。

当時一般に収税吏の給料が安かったので、一七七二年から三年にかけて、彼は『収税吏の主張』という文章を書いて世論にうったえ、議会に陳情し、待遇の改善を要望した。

しかしこの運動は失敗、彼は無断で任地を離れたことを理由に解雇されてしまい、妻とも離別して、まったくの孤独な人間になってしまった。

失意のペインは早くから科学に興味をもっていたので、フランクリンをロンドンに訪ねた。

彼はペインの立場に同情し、アメリカに渡ることをすすめた。

当時アメリカはヨーロッパで志をえなかった人たちに、希望をあたえるユートピアと思われていた。

ベインは七四年十一月末アメリカにつき、フランクリンの紹介状をもって『ペンシルバニア・マガジン』の編集員となって活躍し、一年後『コモン・センス』を書いたのである。

ペインは七六年十一月よりワシントンのひきいる軍隊に加わったが、そこでも十二月に『危機』という一文を書いた。

これは前線の兵士にも銃後の人たちにも読まれ、士気を大いに鼓舞した。

七七年四月、彼は大陸会議の外交委員会の書記に任命された。

その後ある軍需品購入事件に関連して身をひき、戦争の終わった八三年から八七年には主としてニューヨークに住み、前から考案していた鉄橋の架橋を提案したが、容れられなかった。

そこで彼はイギリスやフランスに渡って自由主義者の客になり、楽しい時をすごした。

ところがフランス革命がおこると、ペインはこれに刺激されて、イギリスでも民主化の運動をおこそうと考えた。

そしてエドマンド・パーク(一七二九〜九七)の『フランス革命の考察』(一七九〇年)という革命非難の書に対し、彼は人間の自然権の主張をした『人間の権利』というパンフレットを書いて、反ばくした。

当時のイギリスの労働者のあいだにはフランス革命をたたえ、イギリスの支配体制を非難する運動がおきかけていたので、トーリー党(のちの保守党)のピット内閣はペインを危険視して法の保護を停止したため、彼は九二年フランスに渡った。

フランスでは彼は市民として迎えられ、国民公会の議員となった。

しかし国王ルイ十六世の死刑に反対するなど(彼は追放を主張)、政権をにぎった山岳派と対立したため、九三年の十二月から約一年間投獄された。

出獄後、彼は議員に復活するとともに、在来の宗教に対する攻撃の書として、『理性の時代』を書いた。

その後、彼はアメリカに帰り、主としてニューヨークに住んだが、七十二歳で世を去る一八〇九年までの七年間は、貧乏とむしばまれた健康と老革命家に対する冷たい批判とに苦しまなければならなかった。

ペインは新しい産業革命の波に押し流される貧しい家庭に生まれ、王とこれをとりまく少数の土地貴族が支配する旧態依然とした社会で、失業の苦痛をいくたびか味わわされた。

能力があっても認められない不満、このような体験からきた実感に加えて、彼のするどい感覚で学びとった当時の啓蒙思想が、平明な彼の筆によって多くの階層の人たちによまれ、それらの人たちの行動の支えになったのである。

それゆえ、彼は本来過激な革命家というよりも、人間の自由や平等を説く啓蒙思想をわかりやすく大衆につたえることに、天性の才能を発揮した解説者、煽動家とでもいうべきものであろう。

2.3 旧大陸からの救い top

『コモン・センス』に刺激されて、植民地独立への動きが急速にたかまってきたとき、植民地の独立をはかる人たちは自分たちを「愛国者」とよび、独立に反対で国王に忠誠を晢う人たちは「王党派」(字義通りには忠誠派)と称した。

愛国派は自分たちだけの力では本国に対抗できないことを知っていたので、イギリスにうらみをもつフランスの力を借りようとした。

フランスはこの機会にイギリスに復讐をしたいと考えたが、そのためには植民地が独立宣言をすることが先決である。

植民地内には独立派が増加したといっても、王党派も多く、全植民地の代表が大陸会議で独立を議決するには時日を要し、この決議は七六年七月二日にようやく通過した。

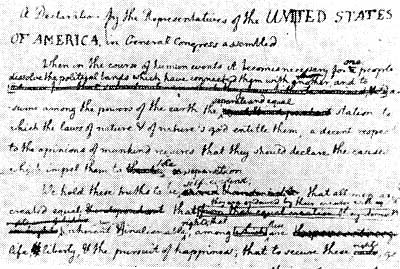

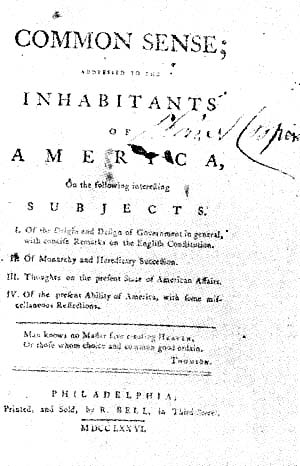

このことにそなえて六月末、トマス・ジェファソン(一七四三〜一八二六)を主とする独立宣言起草委員会が発足し、当時三十三歳のジェファソンが草案を作った。

彼はそれまでにも多くの公文書をかき、その説得力と能文によって知られていた。

フランクリンもこの委員会の一員に加わり、彼の意見で原文に少しの変更が加えられた。

この独立宣言文は一七七六年七月四日に公表され、その後この日が独立記念日として、アメリカ最大の国家的祝日になっている。

独立宣言の内容はイギリスの啓蒙思想家ジーン・ロック(一六三二〜一七〇四)の思想に負うところが多い。

まず最初に、人間の基本的権利として生命、自由、幸福の追求があることをあげ、これらが国王の暴政によって阻害されているとして、その例を十八ヵ条にわたって列挙している。 |

トマス・ジェファソンの手になる独立宣言草案

|

植民地人はこれまでこのような暴政を改めるよう国王に懇願したが、国王はこれをいっこうにききいれない。

それゆえ植民地が反乱をおこして独立するのは当然であり、植民地人には革命をおこす権利があると独立宣言は主張している。

そしてこの革命を達成するために大陸会議に参加した各植民地代表は、自分たちの生命と財産と聖なる名誉とを犠牲にすることも辞さないと誓った。

この草案ができたとき、大陸会議の議長ジーン・ハンコックが、「われわれは団結(hang together)しなければならない」というと、フランクリンは、「さもないとべつべつに絞首刑になる(hang separately)といったという伝説がある。

現在ワシントンの国立文書館にある独立宣言は、羊皮紙に清書され、八月二日から一年近くかかって、大陸会議議員全員の正式署名がなされたものである。

しかし独立宣言をしたからといって、イギリスを憎む列国はすぐにアメリカを助けようとはしなかった。

たとえばフランスが援助を与えたのは、アメリカが本国に勝つ見込みがたってからである。

一七七七年十月ニューヨークの北にあるサラトガの戦いで、カナダからニューヨークを目ざしたバーゴイン指揮のイギリス兵とへッセ傭兵隊(ドイツ人)とは、ついにアメリカ軍に降伏した。

この敗北は北部地域における戦局の大勢を決し、本国ではノース内閣は辞任を申し出たほどであった。

そして大打撃をうけた本国側は、独立以外の条件、たとえば一七六三年以後制定され、植民地から非難された法律をいっさい破棄するという条件さえ認めてもよいから、植民地と妥協したいと考え、そのような権限をもった使節をアメリカに送った。

この譲歩の理由は、フランスがこの機会に立ちあがって、アメリカと同盟することを恐れたからであった。したがってフランスが、この機会をのがすはずもなかった。

フランスは戦争の始まる前からアメリカ植民地の反抗を煽動し、イギリスの力を弱めることを外交政策の一つとしていた。

戦争が始まると、フランスの敏腕な外相ベルジェンヌ(一七一七〜八七)は、『フィガロの結婚』や『セビリアの理髪師』の原作者であり同時に政治的な手腕をもつボーマルシェ(一七三一〜九九)と協力して、アメリカに各種の援助を与えることになった。

一七七五年ボーマルシェはアメリカの愛国派に武器や弾薬を供給する会社を、フランス政府の秘密の出資や寄付金でつくった。

一方、フランスで軍需品を買いつけるため、アメリカからも使節が送られたが、一七七六年、その一人として派遣されたのはフランクリンである。

七十歳の彼が二人の孫をつれて危険な航海をつづけ、フランスに到着したのはこの年の十二月であり、大歓迎をうけた。

サラトガの勝報がとどいたのは翌七七年十二月四日で、戦局を憂慮していたフランクリンは、この報知をひじょうによろこんだ。

ベルジェンヌは、

「アメリカの独立をはやく認める国ほど、この戦争から利益をうけるであろう。」 といい、翌年二月アメリカとの同盟条約をむすんだ。

これはフランスがアメリカ独立を承認したり、戦争遂行上の協力を約したりするものであった。

使節のフランクリンは三月、ベルサイユ宮殿で正式にルイ十六世に謁見している。

フランクリンは大陸会議のために外債をつのるという困難な仕事をやりとげた。

大陸会議は徴税権をもたないので、戦費の調達は外債に頼ることになり、外債募集の要請はつぎつぎとフランクリンを悩ませた。

軍事面でのワシントンと財政面でのフランクリンは、独立戦争のもっとも困難な実際的な面を支えた二大支柱ということができよう。

外国からの援助としては武器や外債のほかに、義勇兵を忘れることはできない。

若い勇敢なフランスのラ・ファイエット侯、ポーランドの愛国者コシューシコ、プロシアの有能な軍事教官フォン・シュトイペンなどが、独立戦争を自由のための解放戦争として進んで参加した。

彼らはそれぞれ戦争に大きな貢献をしたが、とくにラ・ファイエットはワシントンを忠実にたすけ、シュトイペンは七七年から七八年の冬、ワシントン指揮の軍隊が物資の欠乏と寒気に士気がおとろえたとき、苦境をのりきらせ、ヨークタウンの最後の勝利まで、すぐれた軍事訓練を兵士にほどこした。

しかし一方では報酬めあてに、何かうまいことやおもしろいことはないかとやってくる志願兵も多く、フランクリンやワシントンの頭痛の種であった。 |

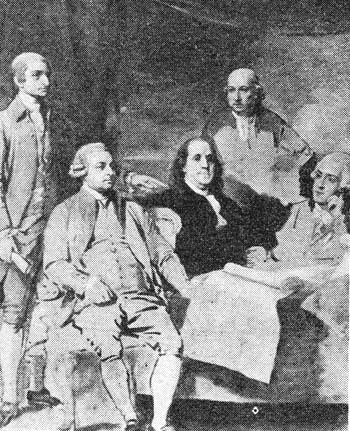

仏貴族ラ・ファイエットとワシントン司令官

独立戦争に対し、英国以外のヨーロッパ諸国は

積極的にアメリカを支援した。

|

2.4 苦闘と勝利 top

サラトガの戦いで大敗をしたイギリス軍は北部で戦うことをあきらめ、西部の奥地でインディアンと協同して、アメリカ人の開拓部落を襲撃したり、南部の王党派の多い地方を、北部から切りはなして最後の勝利をえようと画策していた。

大陸会議は南部救援を決定したが、その指揮官にはワシントンの推すグリーンでなく、サラトガで勝利をえたゲーツ将軍を任命した。

しかしゲーツはサラトガの戦勝に心がおごったか、強引な作戦をやって大敗し、グリーンが指揮官にかわった。

一七八〇年十月のことである。

この年はアメリカにとってはもっとも苦しい年であった。

それは対英戦争よりも対内問題、すなわち独立軍内の反乱や暴動である。

その原因は、食糧や軍需品であくどい利益をえようとする投機的な商人がいたこと、インフレーシーンの進行、兵士に対する給料の支払い遅延などによるものであった。

一七七九年の十月、愛国派の弁護士で、投機師と関係の深かったフィラデルフィアのジェームズ・ウィルソンの邸が、民兵をふくむ群衆によっておそわれた。

一七八〇年五月、コネティカットで給料支払い遅延に対する兵士の小暴動がおこった。また一七八一年一月一日、ニュージャージーにいたペンシルベニア軍が暴動をおこして、不満を大陸会議に訴え、その要求の大部分をいれさせた。 |

ジョージ・ワシントン、独立戦争時の司令官で初代アメリカ大統領

|

こうして七九年以後、アメリカは財政危機にも見舞われることになった。

一七八〇年のはじめに大陸会議は多額の紙幣を発行し、各種の債券も同年中に増大したので、年のはじめに硬貨と紙幣の比価は八対一であったのが、同年終わりには四十対一にまで下落し、アメリカはまさに財政的に敗れようとしていた。

フランクリンは故国からのあいつぐ外債募集や、外債をあてにした本国からの諸種の手形の決済に、ひじょうな苦心と努力をしていたのである。

前述の暴動は、主として兵士に対するいろいろな給与の不満にもとづくもので、敵と手をにぎるというものではなかった。

しかしもともと本国と植民地という関係にあったので、スパイや裹切りや反逆は行なわれやすかった。

フランクリンの秘書はイギリスのスパイであったし、ボーマルシエと交渉してフランスから多くの軍需物資や将校の援助をうるのに功のあったサイラス・ディーンは、使節の一人アーサー・リーのねたみをうけて大陸会議の誤解をうけ、それがなかなか解けないのに業をにやしてヨーロッパにわたり、本国の愛国派の友人に、戦争を放棄してイギリスと講和するように書いた。

その手紙が途中で押えられて発表されたため、彼は裏切りものの汚名と多くの私財とを失い、イギリスで亡命者として暮らし、不運な生涯をおえた。

しかし一八四二年になってアメリカ議会はその功を認め、彼の後継者に三万七千ドルを支払った。

これよりももっと悪質なのは、ペネディクト・アーノルドであろう。

彼は勇敢で、しばしば軍功をたて、サラトガでも勇戦してワシントンの信用をえていたが、粗野で放縦で貪欲なところがあり、また大陸会議から重用されなかったことなどの不満がかさなり、金のために独立軍を裏切った。

彼はハドソン川にのぞむ軍事上の要地ウェスト・ポイントの指揮官に任命されると、この要塞を英司令官クリントンに、六千三百ポンドで売りわたす密約をしたのである。

しかし、クリントンの密使が途中で独立軍に捕えられたために、アーノルドの反逆が露見した。

これは一七八〇年の秋のことで、この年の最悪のニュースであり、独立戦争を通じてもっとも驚くべきニュースであった。

グリーンは南部の戦争を本格的な戦闘からゲリラ戦に変えた。

彼は辛抱強くイギリス軍を引きずりまわしたので、英将コーンウォーリス(一七三八〜一八〇五)は、カロライナやジョージア地方の制圧をあきらめざるをえなくなった。

そこでコーンウォーリスはバージニアだけは確保したいと考え、クリントン司令官に援軍を求めたが、クリントンは本拠のニューヨークが攻撃されることをおそれて、これをためらった。

コーツウォーリスはイギリス海軍の背後からの援助をたのみにして、チェサピーク湾口に近いヨークタウンに砦をきずいた。

一七八〇年の七月、北方のコネティカットのニューポートについたロシャッボー指揮のフランス軍は、南下して八一年七月ワシントン指揮の独立軍と合流し、ニューヨークの英軍根拠地を襲撃するような態勢を示した。

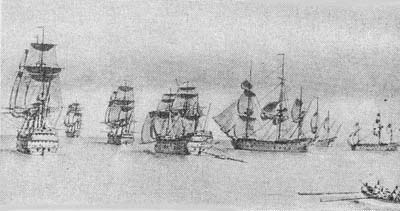

ここで最後の戦局に重大な関係のあった海軍について、簡単にふれる必要があろう。

イギリスは当時世界最大最強の海軍を誇っていたので、それだけ横暴であったから、ヨーロッパ諸国から憎まれていた。

とくにイギリスとの植民地争いに敗れたスペイン、オランダ、フランスは機会があれば復讐したいと思っていたので、一七七八年フランスとアメリカの同盟ができると、翌七九年スペインはフランスと同盟して対英戦争に加わり、さらに八〇年にはオランダが加わった。

また同年ロシアの主唱で、ヨーロッパの諸国のあいだに武装中立が成立し、事実上イギリスに対抗した。

そこで七八年以後、独立戦争は世界戦争の様相をおびてきた。

とくにヨーロッパの全海軍がイギリス海軍の敵にまわった観があるので、イギリスは各地に勢力をさかなければならなくなった。

アメリカ海軍はもともと貧弱で、イギリス商船を襲撃して、これを捕獲する私掠(しりゃく)船といってもよかった。

しかし初期の海軍の指揮者のなかで、ジーン・ポール・ジョーンズはアメリカ海軍伝統の創設者として知られ、イギリスの通商破壊に、物資の掠奪に力をふるった。

そのうえに列国の海軍がアメリカに味方したので、イギリスの通商は破壊され、海上保険料はひじょうに高くなり、イギリス海軍は商船護衛のためにも、勢力をさかなければならないような状態にあった。

ヨークタウンに後退したイギリス軍は、このような海上の状態のときに、イギリス海軍による補給と援助を期待したのであった。 |

独立戦争の支援のためアメリカに向かうフランス艦隊

|

しかもフランス海軍が、提督ドーグラッセに率いられてアメリカに到着する。

ワシントンとロシャンボーはドーグラッセと作戦計画をたて、ニューヨークを攻略するとみせかけて、長駆ヨークタウンを攻撃することにした。

ドーグラッセのフランス海軍はチェサピーク沖に一七八一年八月末に到着し、ヨークタウンを海上から封鎖する。

フランス海軍の動きを察したイギリス海軍が、ニューヨークからチェサピーク湾口に現われたのは九月五日であった。

ニューポートの愛国派の援助もあって、フランス海軍のほうが優勢で、イギリス艦隊は損傷をこうむり、ニューヨークに引きかえした。

海上から救援の望みの絶えたコーンウォーリスの率いる英軍は、ついに十月十九日ワシントンの軍門に降った。

そのとき英軍の軍楽隊は「天地がひっくりかえった」という音楽を奏したという。

降伏した英軍は七千人、包囲軍は一万六千名、そのなかの半分はロシャンボーやラ・ファイエットの率いるフランス軍であった。

したがってこの勝利はむしろフランスのおかげであった。。

2.5 イギリスとの講和 top

ヨークタウンの敗報をきいたイギリスの首相ノースは、

「おお神よ、すべては終った。すべては終ったのだ。」と繰り返した。

しかし実はなかなか終らなかった。

イギリス軍はニューヨークおよびチャールストンなどの南部の海港をおさえ、カナダにも軍隊を保持していた。

ドーグラッセのフランス海軍はのち西インドでイギリス海軍に敗れたうえに、本国はなお戦力を有していたので、国王は植民地の独立を武力で阻止する構えでいた。

したがって講和が議せられるまで日時を要し、ワシントンはニューヨークの英軍を監視しなければならなかった。

しかしイギリス本国では、列国を敵にまわすこの戦いに批判的な気分が強くなり、八二年三月ノース内閣はついに総辞職をして、アメリカに好意的なホイッグ党の内閣が成立した。

大陸会議は、つぎの三人を講和使節に任命した。

それは戦争中ずっとフランスに滞在して募債に大きく貢献したフランクリンと、スペインにあって政府から冷遇されながらも、ヨーロッパ諸国の信用のならぬ外交の駆引きをみてきたジョン・ジェイ、およびオランダ公使としてこれも募債に活躍したジョン・アダムズ(一七三五〜一八二六、のちの第二代大統領)である。

大陸会議は単独講和をしないこと、フランスとすべて相談することという訓令をあたえたが、フランクリンたちは独立達成とアメリカの利益を守るためには、必ずしもその訓令に従わなかった。

それは使節たちが、列国の外交の実体を知っていたからである。

フランスはイギリスを弱くするためにアメリカの独立を望んだが、それは弱い独立で、フランスの利益のために役立つおとなしい国になることを望んだのである。

フランスはアメリカの独立に多大の人命と財貨を犠牲にしたから、それは当然であると考えた。

もともとアメリカと植民地を接し、利害が反していたスペインは、イギリスからジブラルタルを奪回したいと考えて参戦したので、アメリカがアパラチア山脈以西に領土をもつことをきらった。

ジョン・ジェイはことに列国間の外交のモラルを信用せず、いつ同盟国から裹切られるかもわからないから、大陸会議の訓令にそむいても、イギリスと単独講和をすべきであると考えた。 |

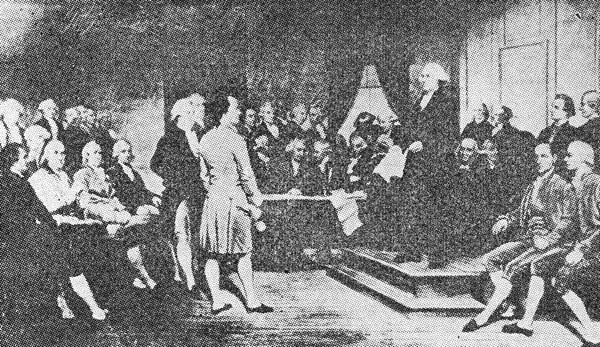

対英講和会議にのぞむアメリカ代表

フランクリン(中央)、ジョン・ジェイ、ジョン・アダムズ

|

彼は「神と自分以外に信頼できるものはない」と信じ、スペインにとくに不信感をもち、イギリスとひそかに交渉してミシシッピ川までの領土の割譲を求めた。

イギリスはアメリカを同盟から引きはなし、早く講和することのほうが有利であると判断して、八二年アメリカとのあいだに予備条約をむすんだ。

当時、すでに産業革命が始まっていたイギリスは、アメリカを力でおさえるよりも、海外市場として利用しようと考えたからでもある。

フランクリンは同盟国フランスを信じていたので、このようなフランスに対する不信行為に反対したが、ジェイとアダムズが賛成したので、やむなく譲歩せざるをえなかった。しかしフランスを出し抜いたことのいいわけをするといういやな仕事は、フランクリンに残された。

フランスの外相ベルジェンヌは真相を見ぬき、了解をあたえたので、八三年九月三日にパリでイギリスとアメリカのあいだに、また同日ベルサイユで、イギリスとフランス・スベインなどヨーロッパ諸国とのあいだに、講和条約が正式にむすばれた。

足かけ九年の戦争が終ったのである。

その後半は世界的になった戦争も、同盟側の満足する結果がでないままで終わりとなった。

アメリカが獲得した条件はひじょうに有利なものであった。

第一に合衆国の独立は正式に認められ、北は五大湖から西はミシシッピ川にいたる広大な土地がアメリカの領土となった。

ジブラルタルを断念せざるをえなかったスペインは、東西フロリダを領有し、フランスも若干の土地をえたが、アメリカの利益にくらべれば、重要なものではなかった。

ベルジェンヌはイギリスの寛大な態度におどろき、「イギリスは講和をむすぶのではなく、買っているのだ」といった。

またフランクリンは、「よい戦争というものも、悪い平和というものもない」といった。

2.6 世界最初の民主主義成文憲法

top

フィラデリフィアの憲法会議(右に立つのがワシントン) |

講和が成立したので、長いあいだの大役を果たしたフランクリンは、早くアメリカへ帰りたいと思ったが、トマス・ジェファソン(一七四三〜一八二六)と交替して、完全に独立した故郷に帰れたのは、一七八五年のことであった。

当時独立はできたものの、中央政府ともいうべき大陸会議の力は弱かった。

その会議の基本法である連合規約は八一年に成立しており、「アメリカ合衆国」という国名は、その第一条できめられていた(したがって八一年以降は大陸会議を連合会議ともいう)。

しかし実情に合わない点がいくつもあったので、もっと強力な中央政府をつくる必要が生じた。

たとえばとくに商業をいとなむ人たちにとっては、各州の独立性が強くそれぞれちがった法規をつくっていたのでは、商売がやりにくかった。生産があがってくればくるほど、各州にまたがる広い市場を必要とするからである。

そこで連合規約に代わる新しい憲法をつくる会議が、一七八七年五月、フィラデルフィアにある州の政庁――独立閣で開かれることになった。

八十一歳のフランクリンは、ペンシルバニア代表として民主政治に対する情熱を失わず、この会議に出席、長老として論争のまとめ役をつとめ、最後には満場一致で新憲法を成立させた。

新しい憲法起草に大きな役割を果たしたのは、バージニアのジェームズ・マディソン(一七五一〜一八三六)であった。

のちに、第四代の大統領になったマディソンは、まだ三十六歳の若さであったが、憲法の原案起草に力をつくした。

憲法の草案として大州バージニアの原案が最初にだされたが、これに対して小州ニュージャージー案が小州の権利擁護のためにだされ、大州はいくつかの譲歩をよぎなくされた。

大統領の往期でさえ、終身、七年、三年などの諸説がでて、ついに四年にきまったのである。

一事が万事で、憲法は「妥協の一束(ひとたば)」であるといわれた。

憲法をめぐっては沿海地方と内陸、商工業者と農民、大州と小州、債権者と債務者などの利害関係や、国家に関する考え方にいろいろな対立があった。 |

憲法草案の立役者マディソン

|

ある人は連邦政府に権力が集中しすぎると考え、ある人はこれでもまだ不足だと考えた。

独立によって十三の独立した国ができたと考えた人たちは、あまり強力な連邦政府をつくることは、独立国家にもひとしい各州の主権を損い、個人の自由がおかされるのではないかと心配した。

このような考えをもつ人たちを州権派または反連邦派とよび、強力な連邦政府を望む人たちを連邦派とよぶようになるのである。

アメリカの憲法は全部で七条からなり、

第一条は立法権、つまり上下両院の権限や構成を、

第二条は行政権つまり大統領の権限や選挙方法を、

第三条は司法権つまり連邦裁判所を規定している。

これら三条の規定はたがいに独立したいわゆる三権分立である。

また連邦憲法に規定されていない権限、たとえば教育とか警察関係のような国民の日常生活に関係のふかい事項は州の権限となっている。

したがって連邦政府は外交、軍事、財政、通貨の発行、郵便などに権限を持っているのであって、前にのべた連邦派の人たちは、連邦憲法を拡大解釈することによって連邦政府の権限を強化し、州権派は憲法を字義どおり解釈することによって、州権を強化しようとしたのである。

第四条は、州と州との関係および州と連邦の関係を、

第五条は憲法修正手続きを、

第六条は連邦憲法が最高法であることを、

第七条は十三州中九州が批准すれば、この憲法が成立することを規定したものであった。

第一条によると、州の大小に関係なく各州二名の上院議員をだすという平等の原則は、その後国際連盟や国際連合の発想に影響をしているように思われるが、下院議員は州の人口を規準にえらばれるので、大州からは多くの議員が出られるようになっている。

第二条の大統領選挙法によると、国民に名を知られた人が有利であるから、大統領には戦争で勇名を馳せた将軍が多いことになる。

初代のワシントン、南北戦争のグラント、第二次世界大戦のアイゼンハウワーなどは、そのもっともよい例であろう。

この憲法は一七八八年九州の承認によって成立したが、民主主義の成文憲法としては世界最古のものである。

ちなみに一七八八年といえば、日本では徳川幕府中期の松平定信による寛政の改革が始まったころである。

2.7 もう一つの独立戦争 top

新憲法の規定によってワシントンが初代の大統領(一七八九〜九七)になり、新大陸最初の共和国として発足したのは、あのバスティーユ奪取にわずか数ヵ月先立つ、一七八九年四月のことであった。

新国家はできたものの、具体的にはなにも決まってはいなかった。

ワシントンはニューヨークで就任式をあげたが、首都をおく場所は未定で、十年間、フィラデルフィアを仮の首都にするときめただけであった。

大統領は一国の元首であるから、「閣下」というような尊称をつけて呼ぶべきであるという意見もあった。

しかしこれはワシントンの意見で、「ミスター・プレジデント」と呼ぶことにきまった。

こんな小さなことも決まっていなかったが、国の大方針もきまっていなかった。

合衆国政府が第一に解決しなければならない問題に、財政問題と外交問題があった。

前者の処理にはアレグザンダー・ハミルトン(一七五七〜一八〇四)が財務長官に、後者の問題に対してはトマス・ジェファソンが国務長官になって当たることになった。

ところがこの二人は政治に関する意見が異なり、ハミルトンは連邦派の、ジェファソンは州権派の首領とみられていたが、もっとも重要な財政問題、つまり額面四分の一にまでおちた公債や紙幣の処理や、商業や製造業の振興がハミルトンの考えた方式によって行なわれた。

まず中央銀行をつくって合衆国の財政上の信用を回復し、まだ力の弱い工業保護のために製造業の実態調査をして保護関税の方針をうちだし、さらに特許制度をつくって発明をあつく保護した。

ハミルトンの考えは、イギリスの繁栄が商工業のおかげであるから、アメリカもその例にならおうとしたものであった。

この有利な特許制度が、エジソンにいたる多くの発明を生む原因の一つであったということができよう。

ハミルトンの考えとはちがって、ジェファソンはアメリカの広大な土地と、一七九〇年当時四百万といわれる人口から考えて、アメリカの農業の前途は洋々としている。

したがってアメリカには多くの中産的自作農をつくりだすことができる。 |

州権派のトマス・ジェファソン

|

この中産農民に教育をあたえれば理想的な民主政治が実現し、アメリカを政治上のユートピアにできるのではないかと考えた。

彼は啓蒙思想家であるうえに、フランクリンの後任としてフランスに行き、その農本的な考えの影響をうけたともみられる。

とにかくその後一世紀のあいだ、ハミルトンの商工業中心政策と、ジェファソンの主張する農業中心政策とがならんで行なわれた。

前者の中心地域は中部から束北部にかけて大西洋海岸地帯であり、後者の中心地域は、南部およびアパラチア山麓地帯からミシシッピ川へひろがる当時の西部であった。

しかし十九世紀の後半になると、商工業、とくに工業は中西部にひろがり、農業を圧倒して、一大工業国、一大資本主義国が生まれるのである。

ハミルトンはその生みの親でありたから、「アメリカ資本主義の父」ともいわれる。

ハミルトンはそののち、政界からしりぞき、連邦派のために大きな存在であったワシントンも、一七九七年大統領は二期でやめるという先例をひらいて、有名な「辞任の演説」(内政上の協力や、ヨーロッパの紛争などに巻込まれないように忠告した)をあとに引退し、やがて世を去った。

そのうえ十八世紀末には連邦派の人たちはフランスとの外交交渉や国内問題で失敗し、ワシントンのあとをついだ第二代大統領ジョン・アダムズは、一八〇〇年の大統領選挙では再選されず、反連邦派のジェファソンが第三代の大統領(一八〇一〜○九)に選ばれた。

独立の宣言と、一七八三年のパリ条約による正式承認とによって、アメリカ合衆国は政冶的には完全に独立したことになる。

しかし、真の独立は、列国がアメリカの実力を認めて、心から独立国として認めるようになったときに達成される。それはいわゆる第二独立戦争までまたなければならなかった。

ジェファソンは、ワシントンのもとで国務長官として外交の仕事を担当したけれども、列国、ことにイギリスは、アメリカを真の独立国として認めなかった。

58

それにはアメリカが経済的に充実した力をもち、列国がその実力をみとめるようになることが先決であった。

皮肉なことにその経済力の充実は、ジェファソンと政治上の見解や傾向を異にし、シーザーを崇拝したという権力的で貴族的なハミルトンに負うところが多かった。

ワシントンが就任して数ヵ月、フランス革命がおこった。

この大事件は最初はアメリカ人を熱狂させ、フランス側でも「人権宣言」は明らかに独立宣言の影響をうけており、またバスティーユ攻略後、その鍵は、「この門を開いたのは、アメリカの思想であった。」というわけで、アメリカに送られたという。

しかし革命が激化してくると、これに対する批判がうまれ、中立権はしだいに英仏の双方から侵犯されることになった。

一八〇一年に大統領に就任したジェファソンは、実際の政治のうえで従来のように純粋の理論だけでは行動できない例も生じた。ルイジアナの購入はそのよい例であった。

ナポレオンはスペインを征服すると、これに圧力を加えて一八〇〇年にミシシッピ川からロッキー山にいたる広大な土地をフランスに譲渡させた。

彼は七年戦争で失った新大陸のフランス植民地を、再興したいと考えたのであった。

これを知ったアメリカは、ミシシッピ川の出口がフランス領となってふさがれるのをおそれて、フランスから河口にあたる小地域を買おうとしたところ、ナポレオンはむしろ全地域を手放すことにした。

ジェファソンは平常の主張にそむき、大統領の権限をひろげてルイジアナを千五百万ドルで買った。

これは一エーカーあたり三セントという当時としてもひじょうな廉価であったから、国民はこれをよろこび、ジェファソンを非難しなかった。 |

第三代ジェファソン大統領はナポレオンから

フランス領のアメリカ大陸中部のルイジアナ(ミシシッピー川の西側)を格安で購入した。

ナポレオンは仏皇帝のとき、スペインを征服して実兄をスペイン皇帝に

まつりあげ、スペインのアメリカ植民地をフランス領としていた。

|

アメリカの領土はこれで従来の二倍になり、国力は充実し、将来さらに西方に領土をひろげる端緒が開かれた。

しかしナポレオン戦争ははげしくなる一方で、アメリカの中立貿易維持の努力は、イギリス海軍によっておかされた。

ジェファソンと、つぎの第四代大統領(一八〇九〜一七)マディソンは中立維持のためにいろいろ努力したが、ついに一八一二年イギリスと開戦することになった。

この戦争は勝敗が決まらないうちに、ナポレオンの敗退によって戦争原因も消滅し、うやむやに終わった。

戦争の結果は、具体的には英米双方ともに得るところがなかったけれども、アメリカではナポレオン戦争に刺激された工業生産がこの戦争中に軌道にのり、アメリカの産業革命は動き出し、経済的にも実力ができて独立できるようになった。

軍事的にも海上でイギリスと対等に戦えた自信は精神的な面でヨーロッパに頼る気持をうすくし、アメリカ人はその後は広い西部の未開拓地に目を転ずるようになった。

こうして十九世紀は大西部と南部の奥地開拓の時代にはいるのである。

アメリカ人が一つの国民としての性格を強くしてゆく時代の開始でもあった。

その意味でこの一八一二年戦争を第二独立戦争とよんでいる。

top

**************************************** |