|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

世界の歴史10――市民革命の時代

3 イギリスの産業革命

3.1

イギリスに機械が…… top

「産業革命」という言葉はもともとイギリスだけのものである。

現在の有名な歴史家アーノルド・トインピー(一八八九〜)の叔父にあたる、同名のアーノルド・トインビー(一八五二〜八三)が、この言葉を普及させた。

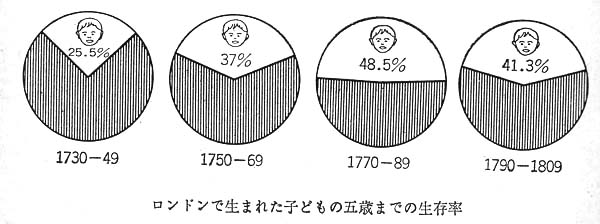

十九世紀末において、偉大なイギリスの歴史をふり返ってみると、一七六〇年から一八二〇年にいたる時期、つまりまさしくジョージ三世の治世(アメリカの独立、フランスの革命、ナポレオン時代、日本の田沼意次時代の寛政年間)にあたら期間に、イギリスは大規模な「産業革命」を経験した……というのである。

つまり「産業革命」はけっして一つの「事件」というようなものではなく、働きざかりの人びとの三世代ぐらいにもわたる長い勤勉と苦闘の経過であり、しかもイギリス固有のいわばお国自慢とはじめは考えられていた。

ところで、産業革命以前のイギリスはのんきであった。

いま流行の「経済成長」ということをあてはめてみると、一七六〇年までのイギリスの経済の進歩や成長はまことに遅かった。

つまり折れ線グラフにすると、折れ線は一七〇〇年から一七六〇年までは低く、そしてほとんど平らなのである。

むろん、一七六〇年以前にも工業はあった。

簡単な機械や道具をつかい、分業で能率をあげるという方法は、十五世紀なかばの印刷術の発明でわかるように、ルネサンス時代にもさかのぽることができる。

だがそういう機械を使用する経営者や労働者は、通常「ギルド」といわれる同職組合に組織され、その人数が制限されていたばかりでなく、生産方法や生産量もだいたいきまっていた。

いわば注文があれば生産するという体勢であったから、必要以上に生産して商品の値下がりを招くようなバカなことはしなかった。

買い手も王侯貴族とか、金持ちとか、寺院とかにかぎられ、農民は必要なものをほとんど自分で生産していた。

工業製品の価格には多少の変動があったが、それはだいたい経営者(親方)や労働者(職人)が台所のおかずを加減すればすむ程度で、たいしたもうけもないかわりに、今日でいう「中小企業の倒産」のようなことはなく、祖父から孫まで似たような技術に熟練し、似たような生活感情で安心して暮らしていた。

これが一七六〇年までのイギリス工業の実態で、平らな折れ線グラフの裏づけになっていると、ひとまず考えてほしい。

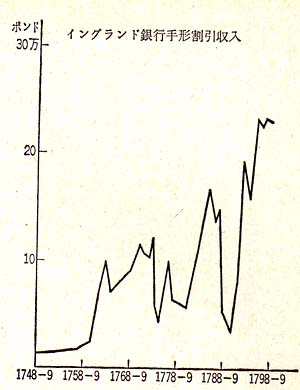

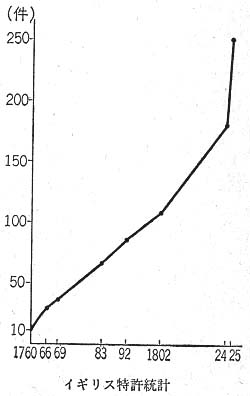

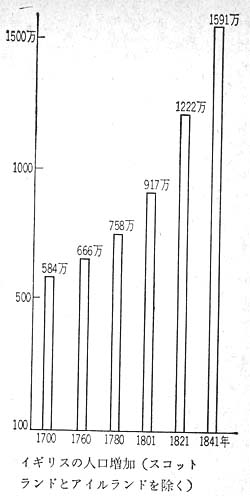

折れ線グラフは、じつはイングランド銀行の手形割引収入をあらわしている。

一七六〇年ころから折れ線は急上昇し、たちまち十万ポンドに達し、あとはペコペコとはげしく折れ曲がりながら、フランス革命中に二十万ポンドを突破する。

もちろん十九世紀にはいると、この数宇はとてつもない上昇をとげる。

この一七六〇年という年におこった変化は、イングランド銀行だけでなく、イギリス経済に、何かしら以前にない新しいことがおこったことを示している。

この原因は新しい機械の採用が連鎖反応的に行なわれ、短期間に生産が激増したことにさしあたり求められる。

そして、折れ線グラフのはげしい折れ曲がりは、従来になかった「景気変動」、つまり中小工業の大量発生と大量倒産を示しているといつてよい。

それまで価格の安定していた工業製品が、無計画に増産されて莫大な利益を生み、値下がりによって新しい顧客を獲得する限度をもあっさりこえてしまい、投げ売りの状態に追いこまれる。

こんなことは人類がはじめて経験することであった。

産業革命の開始とはさしあたりこういうことであり、一般的には「資本主義経済」が、はじめて本格的な姿をあらわしたことを意味する。

この機械の発明にかぎっていえば、産業革命の推進力になったものとして、綿織業関係の機械と蒸気機関をあげることができる。 |

イングランド銀行手形割引収入

1760年頃の産業革命から、様子が一変している。

|

イギリス伝統の毛織業は当初けっして産業革命の主役ではなく、むしろ敵役であった。

十七世紀末、イギリス東インド会社(一六〇〇年創立)はインドの農村工業製品である花模様プリント地の綿布を持ち帰り、その新鮮な感覚でイギリス上流社会に一種のブームをつくりだした。

ブリント地の綿布は現在投げ売りコーナーに積まれているが、当時は貴重なインド製民芸品であった。

このことは長いあいた特権的な地位を保っていたイギリス毛織物業者に不安をあたえた。

ついに一七〇〇年、毛織物業者の圧力団体は議会にインド産綿布の輸入を禁止させた。

ランカシアの大胆な業者が下手くそな模造品をつくったところ、その売れ行きがまたすばらしい。毛織物業者はこれをも禁止しようとした。

しかし一七三五年、麻と綿の交織が正式に禁止から除外され、このあいだに毛織物より機械化しやすい綿織物の部門は、独自の技術を開発した。

綿織物の新技術は、紡績と力織機の二部門で発達する。

綿織業の大量生産方式が突破口になって、保守的だった他の繊維工業の革新もそれなりにだんだん行なわれた。

しかし綿こそは、毛・麻・絹などと異なって、圧倒的に豊富な原料と巨大設備で新しい顧客を大量に剔出する、産業革命の真の花形であった。

蒸気機関が水車に代わる強力な原動機に成長する過程は、壮大な知的連鎖反応である。

技術者、科学者、資本家、労働者が明確な目的をもってする「技術開発」の原型がそこにはある。

繊維工業、製鉱業の大立者が、いずれも蒸気機関に関係をもっていること、そして蒸気機関が、すでに内燃機関の基本的な形を完成していることに注意しておこう。

3.2 アークライトやワットたち

top

|

アークライト

彼は技術者というより、商人であった

|

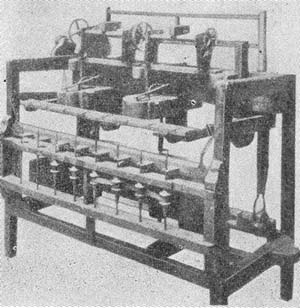

アークライトが実用化した水力紡績機

|

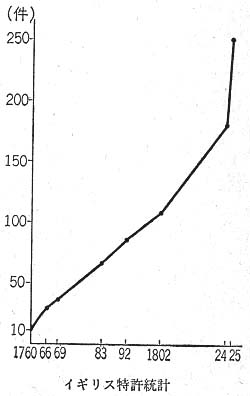

産業革命の開始に関係のある技術は、ジョン・ケイ(一七〇四〜六四)という職人の発明した「飛び杼(ひ)」が最初であるとされる。

一七三三年に特許をとったこの技術は、横糸の運動を自動化し、織機のスピードを増加したものだが、その実用化はやや遅れた。

この技術は改良がかさねられ、今日の圧搾空気による横糸の放出にまで発展した。

この織機のスピード・アップに、糸の供給が追いつけなくなったので、紡績機の発明が期待されていた。

紡績は主として農村の副業で、したがって農閑期にも織工が糸不足のため遊んでしまうありさまであった。

実用化された紡績機は、職人ハーグリーブス(一七四五〜七八)による軽便なジェニー紡績機(特許一七六九年)と、アークライト(一七三二〜九二)による強力な水力紡績機(特許一七七〇年)である。

ジェニー(一説にはハーグリーブスが妻の名をとったといわれる)紡績機に手動であったが、同時に八錘に糸を巻き取った。

古い糸車とジェニー紡績機の交替は、ほぼ一七力○年には完了した。

一方、農村の副業用ともいうべきジェニー紡績機と併行して、大工場システムでアークライトの水力紡績機が活躍を開始する。

イギリスの産業革命の無数の担い手のなかで、アークライトはとびぬけた評価をうけている。

彼は職人というよりむしろ商人であった。

ハーグリーブズのようなすぐれた職人は、時計とか、水車とかの機械装置の設計をする能力があり、いわばエンジニアであったが、アークライトは理髪師からかつら屋になって、イギリスの農村をかけずりまわり、毛髪を買い集めていた商人である。(十八世紀欧米の上流の人びとが、かつらを愛用する習慣をもっていたことを思い出そう。大ピット、フランクリン、バッハ……)。

アークライトは資金集めに努力し、一七七一年にノッティンガムで、急流を利用しやすい地点に工場をつくった。

数千錘を運転する水力紡績機が、一七七九年には良質の綿糸をつくりだした。

アークライトは議会に請願し、その結果、従来の純綿織物の禁止が解除された。

アークライトの企業的才能は、政治的才能にもつながっていたのである。

彼は大富豪になり、多くの工場と多くの特許権を支配し、ワットをはじめとして多数の有力な友人をもっていた。

特許権の問題で裁判沙汰になって敗れたり、労働者に工場を破壊されたりしたが、愛国的実業家として騎士に列せられ、一七九二年五十万ポンドの遺産をのこして世を去った。

彼は名人肌の優秀な技術者たちの仕事を、巧みに横取りしただけだという酷評もある。

しかし歴史上の人物に対する道徳的評価は急がないほうがよい。

その後クロンプトン(一七五三〜一八三七)はジェニー機と水力紡績機の長所をとりいれて、ミェール(雑種というような意味)紡績機をつくり、これを使うとインド工業製品の神秘的な品質と細さに負けないものができた。

また織機では、聖職者の力ーライト(一七四三〜一八二三)は馬で、さらに蒸気機関でうごく力織機を発明した。

彼の工場も、失業をおそれる職工たちによって焼きうちされたりした。

一方、原料の綿花のほうに問題が生じていた。

北アメリカ南部で、綿花の栽培がイギリス向けとあって激増した。

アメリカの綿花は良質だが種子にがっちりとついており、むしり取る作業はかなりめんどうであった。

需要の増大に応じてホイットニー(一七六五〜一八二五)の繰綿機(特許一七九四)が発明され、能率は大幅に向上して栽培面積が拡大し、労働力の不足から、独立当時下火になっていた黒人奴隷の使用が再燃した。

そしてアメリカ南部の綿とイギリス綿花とのきわめて深い関係が確立した。

カーライトの力織機は、十九世紀にはいって実用化された。

しかしその増加はけっしてめざましくはなかった。

力織機の存在は、織工の賃銀を引き下げたからである。

産業革命は新しい大工場制度をつくりだしたが、同時に無数の中小企業を生み、それらは意外に古い技術と人間関係を保存する面をもっていた。

ワットの蒸気機関の前に鉄のことを話そう。

およそ鉱山業は古代から大規模な奴隷的労働で、組織的に行なわれる性質をもっていた。

こういう長時間の単純労働は、機械化への誘惑を本質的にふくんでいるが、奴隷労働や低賃銀がそれを妨げた。

イギリスの場合鉱山は農村的で、農耕馬と人力にたよっていたため、コストの点で機械化へのきっかけをもっていた。

ルネサンス時代から、鉄に対する需要が大きくなった。

鉄の生産については、諸民族それぞれの長い伝統がある。

しかし木炭を使用するのがふつうであり、イギリスはこの点では十八世紀はじめ、ひじょうに不利な状況にあった。

つまり山林の乱伐がたたって木炭が高価になり、豊富な鉄鉱石をもちながら、鉄をスウェーデンやロシアから大量に輪入していたのである。

そこでイギリスの豊富な石炭と鉄鉱石をむすびつけ、イギリス製鉄業を確立しようという努力が多くの人びとによって試みられた。

そしてコークスと水力送風器による製鉄が開始された。

鉱山業の立場から作業の機械化の要求が強まった。

鉱山の作業で重要なものに排水がある。

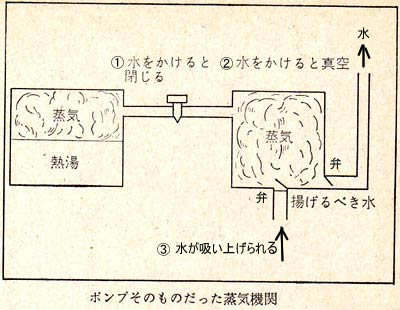

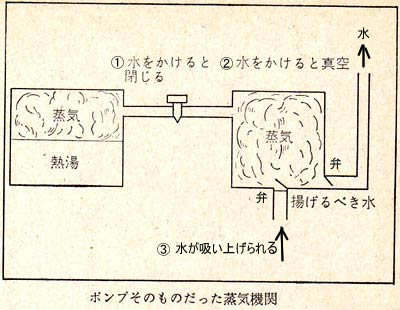

排水作業にポンプを用いるが、そのポンプに蒸気を用いた人工的な真空状態を役立てられないか、という課題に熱中する人びとがあらわれた。

真空は十七世紀に問題になり、ガリレオの晩年の弟子トリチェリとか、フランスのパスカルによって科学的に解明されていた。

十七世紀末の蒸気機関は、したがってほとんどポンプそのものであった。

最初のころは、蒸気の力で水を押し上げ、ボイラーに水をかけて真空をつくり、そこへ下から水を吸い上げ、そこへまた蒸気を吹きこむというのんびりしたものであった。

この水をかけることによるカロリーの損失に無関心だったことと、ポンプで水を高いところに上げてから、その水で水車を動かすという固定観念があったことが、蒸気機関への道をふさいでいた。 |

|

ニューコメン(一六六三〜一七二九)という鍛冶屋がつくった機関は、十八世紀前半に数馬力の実用性を維持したが、やはり水をかけて真空をつくるものであった。

|

晩年のワット

|

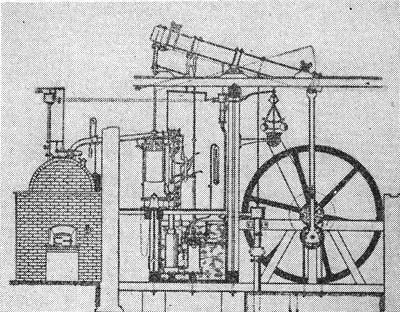

改良されたワットの蒸気機関(1787)

科学と経験がむすびついた高度の「発明」であった

|

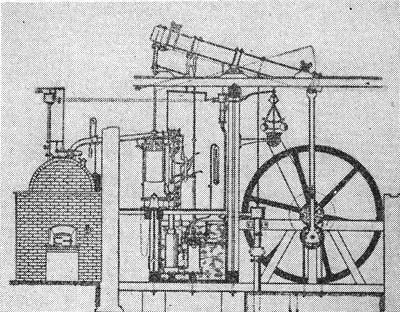

ジェームズ・ワット(一七三六〜一八一九)の蒸気機関は一七六九年に特許を得ているが、これこそは科学と経験がむすびついた高度の「発明」であった。

ワットは従来の機関を科学的に検討し、ボイラーに水をかける代わりに、小さな冷却器を分離して失うカロリーを少なくし、しかも冷却によって生じる小さな真空を運転の要素に加えることに成功した。

ただその実用化はなかなかうまくゆかなかった。

工作機械が未発達なため、鉄のシリンダーの正確な中ぐり、およびそれにぴったりしたピストンの製作が困難であったためである。

ワットの最初の実験には、外科医の用いる真鍮製の注射器が用いられていた。

鉄の加工はだいたい鋳物か、鍛冶屋の仕事であった。工作機械はあるにはあったが、大部分が木製で、職人がブルブルゆれる機械に全身で取り組んだ。

よい細工のできるはずがない。

こまかいことはやすりでやるほかなかった。

しかしイギリス鉄工業そのもののなかから、すぐれた工作機械が生まれてくる。

高価だった鉄を借しげもなくつかった、重くて強い旋盤や中ぐり盤が正確さと精密さを保証するようになった。

改良をかさねて一七八七年に発売したワットの蒸気機関は、もう一つの重要な発明をふくんでいた。

ピストンの直線運動を回転運動にする装置である。

ワットはこれを理論的にではなく、試行錯誤のつみかさねで発明した。

ワットは知的な家庭に育った。

ニュートンの肖像画のかかった建築技師の家に生まれ、勉強と機械いじりが好きで、グラスゴー大学内に実験器具製作者として仕事場を持った。

ここで多くの学者と知り合い、とくに製鉄業のロウバックの友情と資金を得たことが幸いした。

ワットはアークライトのようなあくの強い経営者ではなく、技術家的商人として、思索的な態度で研究開発をつづけ、多くの工業家に感謝された。

中ぐり盤で世話になった鉄工業者ウィルキンスンのために、蒸気ハンマー(一七七七)を作ったことも記憶されるべきであろう。

趣味が広く、多方面の小さな発明をしているが、「馬力(power

horse)」という単位は、ワットが機械の値段をきめるために考え出したものである。

|

|

|

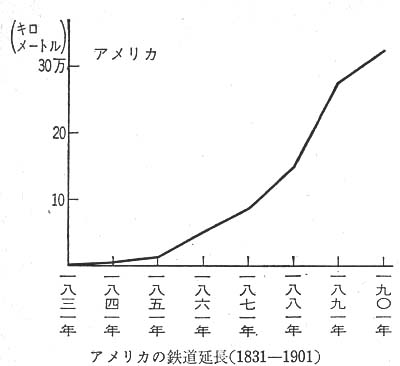

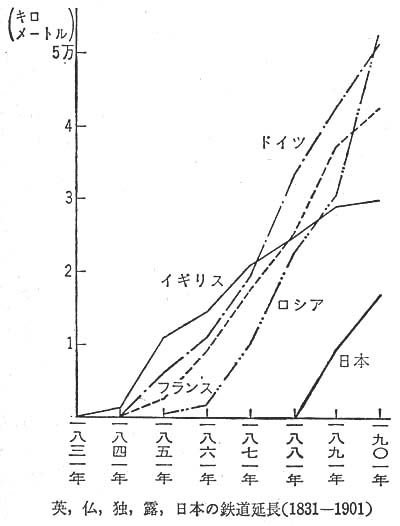

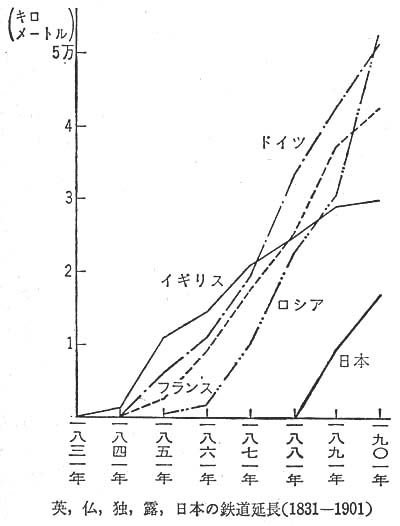

各国の年次別の鉄道延長――明治政府の富国強兵政策で欧米以外では唯一、日本が30年遅れで鉄道が普及していった |

一方、産業革命の進展には、原料、製品、石炭などの輸送上、交通の進歩が必要である。

この「交通革命」は道路の舗装、運河の開発にはじまり、蒸気機関車や蒸気船へと進展してゆく。

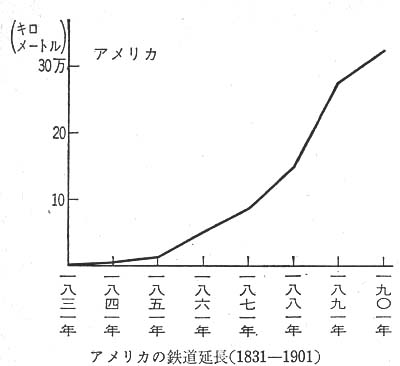

鉄道馬車はすでに存在していたが、世界ではじめて町と町とをむすぶ鉄道は一八三〇年イギリスでリバプール、マンチェスター間に開通し、スティヴンソン(一七八一〜一八四八)の蒸気機関車(彼は一八一四年、鉱山用として発明)が走った。

鉄道に農作物に悪いとか、牛乳が出なくなるとかの反対にあったが、その便利と効果は決定的であった。

また鉄道の出現によって、鉄および石炭の産出高は急増した。

そして一八四〇年代からアメリカ、西ヨーロッパ諸国にも鉄道敷設が発達していった。アメリカ合衆国の鉄道延長は桁違いに大きくのびたが、これには木にブリキをはりつけたような粗末なレールも多く含まれた。

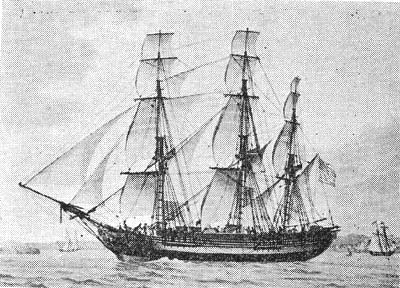

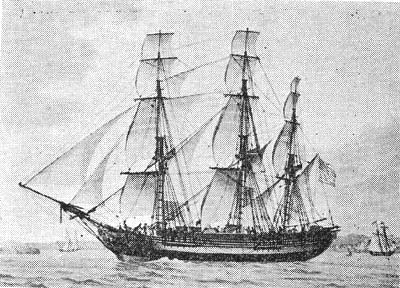

蒸気船は一八〇七年、フルトン(一七六五〜一八一五)によってハドソン川を運行した。

汽船はまずアメリカからイギリスへ綿化を運ぶために利用されたが、一八一九年、二十九日間かかって大西洋をはじめて横断した。

しかし汽船が帆船にとってかわるには意外に時間がかかっている。

帆船は、十九世紀なかばまでに発達のピークをむかえた。

日本にきた「黒船」は、帆船で外輪蒸気船という、過渡的、妥協的な作品で、ひどく石炭を食い、太平洋を渡るのにどうしても日本に寄港する必要があったわけだ。

当時はまだ欧米でも、蒸気船の開発が始まったばかりであった。 |

クリッパー型快速帆船(アヘンや茶を運ぶクリッパーにはじまり、

1870年平均速力14ノット(22.4キロ)に達した)

|

3.3 囲い込み top

先進的なヨーロッパのなかでも、とくにイギリスは社会の停滞を独自な方法で破っていった。

たとえば十七世紀の市民革命である清教徒革命や名誉革命によって、国王の立場が全世界にさきがけて決定的に後退し、「国民主権」「国民経済」が表面化してきた。

同時に革命で混乱を経験したイギリス人は、判断の自由を獲得して、従来の伝統的なもめごとの解決に、新しい方法を採用しはじめたのである。

イギリス社会の有名な現象である「囲い込み(インクロージャー)」を例にとると、十六世紀の第一次のそれでは、毛織物工業のための牧羊地を目的として、地主たちは農民の共有地(入会地)の「囲い込み」を行ない、牧場の面積をぶやした。

そこでは地主が封建的領主権力で農民の土地使用権を奪う、それがけしがらぬ……というだけの果てしない押し問答が、裁判にまでなってくり返されていた。

ところが十八世紀の「第二次囲い込み」では、議会が仲介して地主と農民を交渉させ、商取引としての囲い込みが行なわれた。

こんどは金銭的にスピーディーに片づくこととなった。

もちろん、考え方の変化だけではこうはならない。

第二次囲い込みの理由は、第一次よりもはるかに農業経営的で、農民側が交渉に応じやすい条件をそなえていた。

地主たちは自分の土地と他人から借りた土地をつないで一枚の畑をつくり、合理的な経営をしてもよいと考えた。

自分の土地は他人に貸して、他人の土地を借り集めたってよいではないか。

農業労働はなにも自分の小作人にかぎらなくても、資金さえ払えばだれにやらせてもよいでぱないか。

こういう考え方はまさしく「資本主義的」なものであって、すでに地主的な考え方から脱け出している。

近ごろの言葉でいうと「所有と経営の分離」ということである。

「第二次囲い込み」は、イギリス産業革命をうみだす大規模な社会的変化につながった。

地主と取り引きした農民はさしあたり農業労働者になり、伝統的な人間関係から切りはなされて、好むと好まざるとにかかわらず職業選択の自由を大幅に獲得した。

決定的に脱農する可能性をもった多数の「もと農民」が、用意されたのである。

脱農したのは「ヨーマン」とよばれた多数の独立自作農であった。

脱農したヨーマンの大部分は産業革命に経営者、技術者、労働者として吸収されたが、それには時間がかかった。

十八世紀の前半は彼らの半失業状態と低賃銀が、むしろ技術革命を妨げていた。

「のんきな時代」とまえに書いておいたが、それがひどく貧しかったことも、同時に知ってほしい。

しかしかつて清教徒革命の推進力になったヨーマンの独立自尊の精神は、けっしてなくなっていなかった。

十八世紀後半工業化した農村の場合、幸運なヨーマンは積極的に工業経営に進出して財産をつくり、大地主に成り上がった。

それほど幸運でない者のなかにも技術に関心をもち、努力して浮かび上がった者はすくなくなかった。

ヨーマンの大部分は労働者になったが、彼らの個人主義は大きな労働組合の形成を妨げた。

それは経営者にしても同じことで、経営者の大きな団結はまれであり、全体としていわゆる「自由競争」の空気が支配的になった。

中世以来、国王は課税のために商工業に介入する癖がついていたのだが、十八世紀のイギリス王は議会のきめた王室予算で生活するようになっており、政府は財界の希望にそって行政を行なっていた。

政府の商工業への介入は、だいたいきらわれるようになった。

国王の権限で設定された伝統的な特権は、評判が悪かった。

東インド会社もそういう特権会社の一つであったが、その腐敗と非能率で世論の批判をつねに浴びていた。

産業革命にともなって発生したようにみえる「特許権(発明者の保護を目的とする)」も実は古い特権、行政の商工業への介入の遺物であり、やはり一般には不評であった。

その意味ではワットも蒸気力関係の特許を独占し、技術の発達を妨害したという非難をまぬかれていない。

必ずしも公平ではなかったにせよ、議会が発明者に名誉と賞金を与えた事例が多いのは、特許権への世論の批判が反映しているのである。

種痘を発明して特許を取らなかったジェンナー(一七四九〜一八二三)に対する一八〇三年一万ポンド、一八〇六年二万ポンドの下付金可決は、そのよい例であろう。

いうまでもなく発明は綿工業や鉄工業だけではない。

そもそも第二次囲い込みは、土地利用合理化の発明といえよう。 |

|

|

荒れ地や沼沢地が共有地としてむしろ放置されていたのが、牧草地や耕地に生まれかわった。

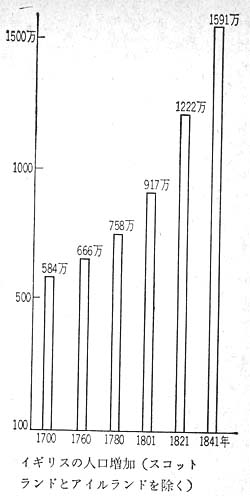

牧草を「栽培」するという考え方がはじまり、家畜の冬期飼料が激増し、農業生産は増大した。76

家畜の品種にも気がくばられ、羊も毛用と肉用とべつべつにはっきりした目的をもって改良され、十八世紀中に肉用の牛や羊の一頭の目方は二倍以上に達した。

の激増にもかかわらず、イギリスは一七七五年まで食糧を自給していた。

工業の利益は大きく、未来に希望がもてるとあって、資本の利子は安くなった。

それにしても、当時としては巨大な設備投資を可能にした資本金は、どこから出てきたのか?

それは不活発な運動しかしていなかった退蔵金が、イギリス、アメリカおよびオランダから浮かび上がってきたと説明される。

さらに、農業と工業のあいだの資本金需要の時間差を調整する、銀行の発達に注目しなくてはならない。

一六九四年にできたイングランド銀行は、はじめかぎられたロンドン商人だけのものだった。

しかし一七五〇年からわずか十五年間に、地方銀行の数が十五から百に激増し、それらの手形をイングランド銀行が割り引くことになって、イギリスの信用経済は急激に膨張した。

注文でつくるのでなく、やたらにつくる……

この資本主義的商品生産は外国市場を必要とし、イギリス経済は海外貿易に大きく依存するにいたった。

そのため一七八〇年ころから海外の市況の影響をうけて、深刻な景気変動を味わうことになった。

|

|

不景気になると、主として労働者が大きな被害をうけた。そこで暗い産業革命のイメージが浮かんでくるわけだが、産業革命で労働者が全面的に不幸になったというのは、言い過ぎである。

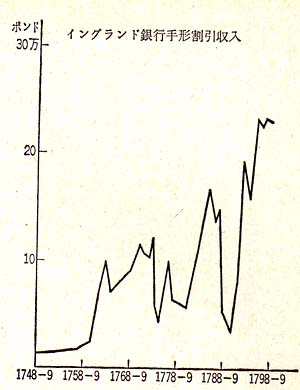

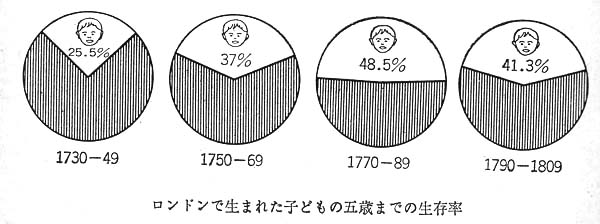

労働者の平均消費水準は明らかに上がっており、乳幼児死亡率は、医学の成果が目立たないのに、はっきり減少している。

3.4 世界への波動 top

舞台をイギリスにかぎって述べてきたが、ルネサンスの科学技術が、ヨーロッパ全体のものであったことでわかるように、十八世紀の産業技術の開発はイギリスの独占ではなかった。

事実、フランスは不断にイギリスの発明についての情報をキャッチしていたばかりでなく、多くのすぐれた新技術をも独自に開発していた。

この点でも十八世紀の英仏は好敵手であったといえる。

しかし清教徒革命や名誉革命を経過し、財界が権力をもっていたイギリスと、王を中心とした封建貴族の連合政権が商工業に介入しつづけていたフランスの差は、国家としての能率の面にあらわれた。

イギリスもフランスも、同じ問題をかかえる場合があった。

ユトレヒト条約後の大西洋貿易への期待過剰から、幽霊会社がたくさんできてつぶれた一七二〇年の南海泡沫(ほうまつ)事件(南海会社を中心とする二百以上の会社の株が、投機熱によって暴騰したのち、暴落した事件)は、イギリス信用経済を大きくは傷つけなかった。

ところがフランスで、同じ動機からルイ十五世の政府が認可したジョン・ロウによる国立銀行の紙幣乱発(一七二〇)はフランスの銀行の発達を一世紀もおくらせてしまった。

南海泡沫事件はともかく欲張り連中の自業自得で、イギリス政府は責任がなかったばかりか、あと始末で国民の信頼をえた。フランス政府は自分で旗をふって多くの国民に大損させ、ついでにインフレーションに乗じて、ルイ十四世時代の借金をかたづけ、国民の政府不信と現金退蔵主義を定着させた。

フランスは、経済的目標に進むまえに、解決すべき重い政治的課題を背負いこみすぎていた。

やはり国外市場をめざしたフランスの商工業は特権会社が多く、自由競争のきびしさに欠け、また圧倒的に小土地所有農民の多かったフランスは、大量脱農による労働力の確保という条件をもたなかった。

フランスは産業革命に強い関心をもちながら、それに突入できなかったのである。

イギリス産業革命はイギリス商品の質を高め、価格を下げたので、競争する相手がないほどになった。

ナポレオン軍の将校も、ほとんどイギリス製の革長靴をはいていたという。

このことはそれまでの重商主義政府が貿易に介入し、国内産業保護のため外国商品の安くてよいものに高関税をかける……という考え方を無意味にした。

イギリスのこうした経済上の自由主義は、一八四六年の穀物法(外国穀物に対する関税で、地主の利益を守っていた)廃止にいたるまでの一連の貿易自由化政策にあらわれている。

独立を意外にあっさり承認してもらった合衆国十三州はそれぞれ、イギリスから莫大な量の商品の売りこみをうけた。

エコノミーとはもともと家政学を意味し、古代、中世の経済学は家政学の域を出なかった。

経済学(Political Economy)が国民経済を問題にしはじめたのは、やはり産業革命期をひかえてのことであり、それはイギリス古典経済学によって代表される。

そこでは自由で法的に平等な人間が予想され、政府の干渉は労働者の虐待防止といえども、不自然な人為的干渉として排斥され、「自由放任」が自然に合理的で調和的な経済の自己運動を保証することになる。

これが社会科学としての経済学の出発点であった。

アダム・スミス(一七二三〜九〇)の『諸国民の富』(一七七六)は、経済における個人の自由活動を説き、産業革命の賛歌ともいうべき古典である。

もちろんこれはイギリスの、さらにイギリス財界のエゴイズムを基調とする楽天主義であったから、まもなく二つの異なったタイプの現実論に発展した。

一つはマルサス(一七六六〜一八三四)の『人口論』(一七九八)、もう一つはリカードー(一七七二〜一八二三)の『経済学と課税の原理』(一八一七)である。マルサスは冷酷な悲観論を展開し、食糧は算術級数的、人口は幾何級数的に増加するとした。

リカードーは政府による指導の必要を、ある程度認めようとした。

彼らはフランスの重農主義者で、経済上の自由主議を主張したケネー(一六九四〜一七七四)、テュルゴー(一七二七〜八一)とともに、現在の経済学諸派の源流をなしている。

イギリス経験主義哲学者ロック(一六三二〜一七〇四)からベンタム(一七四八〜一八三二)にいたる思想は、やはりイギリス近代社会の形成を代弁している。

名誉革命(英国王の専制政治に反対して、議会が新しい国王を選んだイギリスの革命)を経験したロックが、「主権在民」と「自然法」にもとづく人権を語り、産業革命期を生きたベンタムが、一見平凡な「最大多数の最大幸福(The greatest

happiness of the greatest number)」という功利主義をとなえたのは、けっして抽象論ではない。 |

アダム・スミス

経済の個人主義を唱えた

|

そこにはデフォー(一六五九〜一七三一)の『ロビンソン・クルーソー』(一七一九)やスウィフト(一六六七〜一七四五)の『ガリバー旅行記』(一七二六)にみられるようなたくましい、自律的な個人を理想とする勤労的社会への共感がある。

また清教徒革命時代、あれほど外向きで攻撃的だった清教徒主義は、十八世紀にはいり沈静し、内面的になるとともに、主として生産的活動にエネルギーを放出した。

この傾向を重視する立場では、産業革命と清教徒主義をむすびつける。

この精神主義は、それでいっさいを説明するのは無理だが、注目してよい。

「イギリス産業革命」はひとまず一八二〇年ごろに終わる。

それ以後は広い意味で「ヨーロッパの産業革命」とも考えられるからである。

一八一五年軍需工業と食糧生産に専念したナポレオン時代が終わると、イギリス工業は深刻な不景気におそわれ、数年間回復しなかった。

その意味でも一段落であった。一八二〇年ごろからイギリスは紡績、織物機械の輸出を開始した。

フランスの絹織業など例外はあったが、だいたいにおいて繊維工業を中心としたイギリスの下請け工業がヨーロッパ茖地に発生した。

イギリス重工業はよりいっそう強力になった。

一八四〇年代から一八六〇年代にかけて、鉄道網が発生するが、全世界の機関車のほとんど全部とレールの半分はイギリス製であった。

中国とのアヘン戦争(一八四〇〜四二)以後、イギリス綿製品のアジア進出はおそるべき量にのぼり、関連下請け工業をもつヨーロッパ各国もその利益に便乗した。

そして、これらの国々の「産業革命」が発足しはじめる。一八五〇年から七〇年がイギリスの真の最盛期である。

貿易の自由化を世界に押しつけ、「世界の工場」「世界の銀行」をもって自任したイギリスは同時に、このころから追われる立場になってゆく。’

現在流行している言葉で「離陸(テイク・オフ)」という航空用語からきた経済用語がある。

アメリカの経済学者で大統領側近でもあったロストウの造語だが、だいたい産業革命の開始を示すのに用いられる。

ロストウによれば、テイク・オフの年代は、イギリス(一七八五)、フランス(一八三〇)、アメリカ(一八四五)、ドイツ(一八五〇)、スエーデン(一八七〇)、日本(一八八〇)、ロシア、カナダ(一八九〇)というふうになっており、オーストラリア、トルコ、アルゼンチン、メキシコ、中国、インドは第二次大戦後になっている。

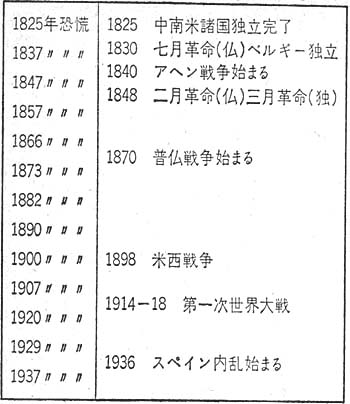

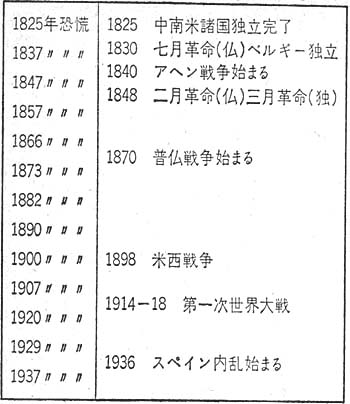

産業革命がイギリスだけのものでなくなった一八二五年、第一回の世界恐慌がおこった。

これは中南米諸国の独立にともない、その市場性に対して、期待しすぎたことからおこった過剰生産が原因である。

これ以後約十年ごとに恐慌がおこったが、つねにその火元はイギリスであった。

一八七三年から恐慌の発火点はアメリカやドイツになる。

一九二九年の大恐慌はあまりにも有名だ。

恐慌は合理化や独占の機会になり、倒産や失業で社会的な摩擦をつよめ、直接ではないにせよ、十九世紀以降の世界の政治に深刻な影響をあたえた。

産業革命は後進国の土着工業を潰滅させた。

インドや中国の綿織業はその犠牲者であった。

そういえば日本でも、十九世紀前半まで各地で綿を栽培し、手工業的な綿織業が行なわれていた。

日本の伝統的手工業から近代工業への転換の見事さは、まだ十分には説明されていない。

アフリカ大陸は前述のように、イギリス産業革命のおかげて黒人奴隷の需要増大にあい、当初は最大の被害者であった。

アフリカ大陸は十六世紀以来、合計約六千万の奴隷を送り出したといわれる。

「先進国」の巨富の形成期にあたる広い意味の産業革命期は、こうして現代文明のおそろしいまでに困難な問題を、せっせと肥大させつづけてきたともいえるのである。 |

産業革命によって世界恐慌は約十年ごとにおこるようになった。

恐慌は失業や倒産、後進国には土着産業の消滅など、

世界中に深刻な影響をあたえた。

|

top

**************************************** |