|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

1 ブルグンド王国の興亡

1 カタラウヌムの戦い

top

西暦四五一年の春、戦いの季節がよみがえり、ライン川のあつい氷もとけた。

アッティラのひきいるフン勢は、マインツのあたりでライン川を渡った。

そりかえった弓、三角鏃(やじり)の矢、木製の鞍、革鞭、長い皮紐(ひも)、両刃(もろは)の剣という武装は、おそらくはペルシア騎兵から学んだものにちがいない。

この特徴のある装備のフン人騎兵隊を中核に、東ゴート、リブアリ・フランク等ゲルマン諸部族の傭兵たちからなるフン勢は、ペルギカ(現在のベルギーに相当する)を荒らしまわり、四月七日には、メス(メッツ)の町を襲って、これを焼きはらっている。

やがて南に向かった彼らは、五月の末、ロワール川中流のオルレアン前面に姿を現わした。

オルレアンは、当時ロワール中流域に定着していたアラン族の王サンギバンが守っていた。

アラン族は、もとカスピ海沿岸に国をたてていたゲルマンの一部族だが、フン族の西進にあって部族国家としてのまとまりを失い、いくつかのグループに解体して西に向かい、ライン川を越えて、あるいはバンダル族と運命をともにしてスペインに向かった者もあり、あるいはロワール流域、ローヌ渓谷に定着してローマ人に仕えた者もあった。 |

アッティラ

|

だが、実際のところ、はたしてオルレアン攻防戦が戦われたのかどうか、その辺のところは不明なのである。

はっきりしていることは、まもなくアッティラが兵をかえして北に向かい、そのあとを追うように、イタリアからオルレアン救援にやってきたアエティウスのひきいる「ローマ軍」、そのじつ、サリ・フランク、ブルグンド等ゲルマン諸族の混成部隊と、西ゴート軍とが北上し、六月下旬、シャンパーニュのシャロン近くの「カタラウヌムの野」で、両軍の決戦が行なわれたということだけである。

しかも、カタラウヌムがほんとうにシャンパーニュのシャロン近傍であったかどうかもあやしい。

トロワ近傍と伝えている史料もある。また、この戦いの実相そのものも不明である。

西ゴート王テオドリックが戦死し、ある史料によれば、じつに十六万五千人もの死者が出たというほどの大激戦であったにしては、報告が貧しすぎるのだ。

十六万五千人とは、もちろん嘘にちがいない。だが、それほどおおげさに死者の数を勘定しているところからも、当時、そして後世、この「カタラウヌムの野の戦い」が、いかに大事件として伝えられ、記憶されてきたかが察せられるというものではないか。

記録は時に嘘をつく。

だが、その嘘を透かして、その記録を残した人々の生の感覚を、私たちは知ることができる。

じつのところ、この戦いは、それほどの大事忤というよりは、ローマ帝国と侵入するゲルマン諸族との交渉を示すひとつのエピソードにすぎなかったといってよい。

いやむしろ、正確には、侵入する外民族との交渉といったほうがよいだろう。

フン族はゲルマン系の部族ではなかったのだから。

フン族は、アジア系遊牧民族である。

西暦三七〇年代に、カスピ海東方から行動を起こしたフン族は、五世紀には、ゆるやかな氏族連合体的国家体制をとって、コーカサスから現在のブダペストにいたるまでのあたりを領し、カルパチア山麓の南北にかけて定住していたスラブ人を支配下におき、トランシルバニアのゲピド、パンノニアの東ゴートなどのゲルマン諸族を同盟者としていた。

彼らと西ローマ帝国との仲は、たいへん円滑にいっていた。

当時、無能な皇帝バレンティニアヌスにかわって、瀕死の帝国を支える存在であった将軍アエティウスは、前述のアラン族とともに、このフン族を、信頼できる同盟者として高く評価していたのである。

だが、四三四年、フン族の王ルアの死後、王の甥のアッティラが、兄弟のブレダとともに、全氏族をひきいる地位につくと、フン族とローマ帝国の関係は急速に悪化した。

三九五年生まれのアッティラは、その壮年の力のすべてを、ローマ帝国との抗争にそそいだ。

まず東ローマ帝国のバルカン半島地区が、彼の攻撃の対象となった。

そして、四五〇年代にはいると、アッティラは、鋒先を西ローマ帝国に向けた。

アッティラがローマ帝国に対して敵意をむきだしにするようになったのは、おそらく、東西ローマ帝国の対フン族政策が変更されたためだった。

つまり、それまでローマがフン族に提供していたいわば同盟保証金にあたるもの、フン族の立場からすれば、ローマ人からうけとる貢納を、東西ローマとも、出ししぶるようになったのである。

伝説は、こんな話を伝えている。

西ローマ帝国皇帝バレンティニアヌス三世の姉のホノリアの愛人が、陰謀に加担した疑いをかけられて処刑された。

ホノリアはこれを深くうらみ、弟に対する報復をアッティラに依頼した。

そのさい、使いのものに身分の証明として、自分の指環をもたせた。

アッティラは、これを結婚の申し出でありそのしるしの指環であるとうけとり、ホノリアの身柄の引き渡しと、彼女の婚資として、西ローマ帝国の一部を要求した。

この話の真偽はいずれにせよ、ことはそれほど単純ではなかったろうと思われる。

東ローマ、西ローマ、そしてまた、ゲルマン諸部族のあいだには綿密な外交が展開されていたのだ。

事実、アッティラが東ローマから西ローマへと鋒先を転じた四五〇年の前年、東ローマの使節がアッティラのもとにおもむいている。

フン族の変節は、アッティラ一個人の恣意によるものではなかった。

当時の国際情勢という観点から、この問題は解かれなくてはならない。

2 瀕死のローマ帝国 top

|

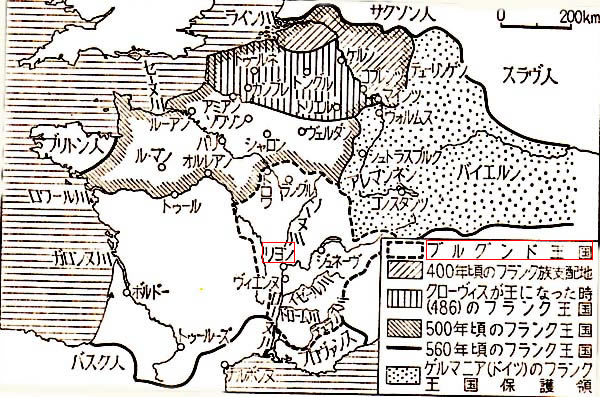

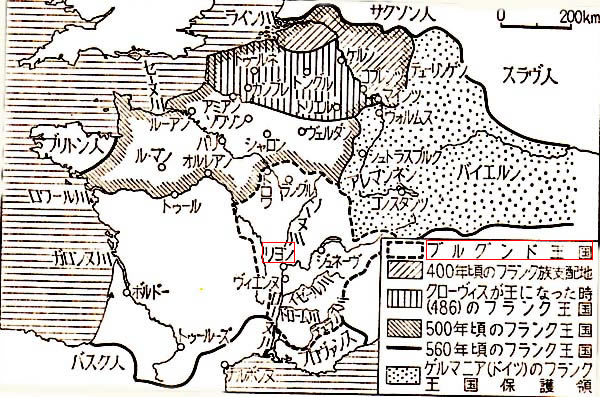

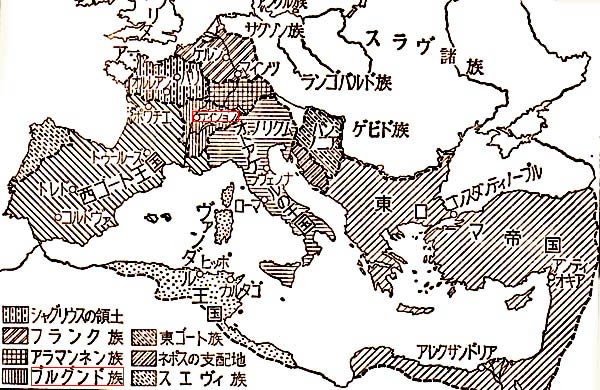

5〜6世紀のガリア――ブルグンド王国はスイス全域からさらに広い領域となったいる。

|

五世紀初頭の四〇六年冬十二月、バンダル、スエビ、アラン諸族の混成集団は、マインツで氷におおわれたライン川を渡り、トリエル、アミアン、パリその他の都市を攻略しつつ南に向かった。

このとき、ガリアのローマ人たちは、ガリアにおけるローマ帝国が崩壊したことを身にしみて知ったにちがいない。

ゲルマン人の侵入を防ぐ防衛線であったはずのライン川沿いの長城など、もはや存在してはいなかった。

ガリアの東の辺境には、ローマ駐屯軍の残党のたてこもる城塞や、城壁をめぐらし、その土地土地の有力者の家系が指導者として差配する都市が点在していた。

それらの、いわば「点」のあいたには、広大な「面」がひろがり、これは政治的空白地帯だったのである。

ガリアのローマ人たちが、各地域地域で狐立化する現象は、すでに三世紀のころからしだいに進行していた。

属州ガリアにおけるローマ人たちの統制権の網の目がしだいにゆるみ、ライン東方のゲルマン人たちは、その網の目の間隙をぬうように、あるいはガリア駐屯ローマ軍団の傭兵として、あるいはローマ人大地主の不自由農民(コロヌス)として、そしてまた、植民者として、ローマ人たちのあいだにはいりこんでいたのである。

ガリア北部には、なおガリア駐屯ローマ軍団の統制圈が維持されていた。

これは、四八六年、アエティウスの子シアグリウスが、フランク王国の王クロービスとソワソンに戦って敗れるまで、ともかくも、ローマ人の支配の存続した唯一の領域であった。

だが、ライン川下流の右岸を原住地とするフランク族は、すでに四世紀なかごろから、ライン左岸への膨張発展の動きを示しはじめ、五世紀中葉、すでにガリア北東部は彼らのものだったのである。

ドナウ上流北岸からライン中流右岸にかけての地帯に定住していたアラマン族は、おそらく前述のバンダル、アラン、スエビ混成集団がラインを越えた四〇六年、その動きと歩調をあわせてラインを渡り、アルザス地方にはいりこんでいた。

長い両刃の剣の騎馬隊で知られるこの部族は、すでに強力な王朝のもとに統率されていたらしい。

彼らの動きが活発化し、ラインをくたってフランク族と衝突し、クロービスによって粉砕されたのは、そして、また、南に関心を示して北イタリアを荒らし、あるいは、現在のスイスに植民したのは、半世紀ほどくだって、五世紀の後半になるのだが、ともかくアラマン族はフランク族とともに、ローマ辺境に集団移住したゲルマン部族の一方の雄であった。

アラン族についてはすでに述べたが、アラン族とともにラインを渡ったバンダル族についてみておこう。

パルト海沿岸を原住地としたバンダル族は、しだいに南にくだり、三世紀の後半には、シリングスと呼ばれる一支族が、ラインの一支流マイン川流域に、また、ハスディングズと呼ばれる支族がパンノニアに、それぞれ定住していた。

三世紀の末、おそらくフン族の西進に刺激されて、ハスディングズがドナウ川を越え、シリングスと合流して、アラン、スエビの各部族とともに、四〇六年、ラインを越えたのである。

バンダル族は、古来、暴虐な蛮族の代名詞となっている。

だが、ガリアに関するかぎり、これは根拠のない非難である。

四〇九年の秋スペインにはいるまで、彼らがガリアで乱暴を働いたという証拠はなにも残っていない。

彼らはガリアに定着せず、ガリアの歴史を変えず、ただガリアを通過しただけだった。

バンダル族が歴史上、大きく登場してくるのは、むしろ、四二八年、族長ガイセリックに率いられて、北アフリカに渡ってからのことである。

属州アフリカは、ローマの穀倉にも等しかった。

いわばローマの生命線が脅(おびや)かされたのである。

一応の防備をほどこしたカルタゴ、キルク、ヒッポ諸都市をのぞく地域が、長い両刃の剣と槍とで知られるバンダル騎兵に踏み荒らされた。

翌四二九年には、そのカルタゴさえも占領されてしまった。

地中海へひらく港を確保したバンダル族のまえに、第二、第三の穀倉であるシチリア、サルデーニャも危機に瀕した。

当時、アエティウスはすでに実権をにぎっていたが、バンダル族の要求のまえに、北アフリカの大部分を彼らの支配にゆだねざるをえなかった。

さて、話をガリアにもどそう。

ガリアの南方、トロサ(ツールーズ)を中心とする地域には、西ゴート族が国を建てていた。

この西ゴート族は、いわゆる「民族大移動」のさきがけとなった部族である。

|

移動するゲルマンの家族

|

馬に乗ったゲルマン人

|

すなわち、ドニエブル下流からドナウ河口までのあいだにその動きを封じられていた彼らが、三七五年ローマ帝国との協定によって、バルカン半島東部のモエシアにはいったときから、ゲルマン民族のローマ帝国領内への集団移住が、重大な政治問題となってクローズアップされたのである。

そののち、彼らは、王アラリックに率いられ、定住の地をもとめて、西に移動する動きをみせた。

アラリックは、はじめパンノニア(ハンガリー西部)に定住することを希望したが、ローマ側はこれを拒否した。

そこでアラリックは二度にわたってローマ市を襲撃し、当時ラベンナに宮廷をおいていた西ローマ皇帝ホノリウスに圧力をかけた。

そののち彼らの要求はしだいに大きくなり、パンノニアのさらに西よりのノリクム(バイエルン)から北イタリアにかけての土地を要求するまでになった。

第二回目のローマ襲撃が、有名な四一〇年の「ローマ劫掠(ごうきゃく=脅し取る)」である。

三日間にわたって、ローマの町が荒された。

一部の上層市民たちは、このとき、北アフリカやパレスティナ、あるいはコンスタンティノーブルにのがれ、永遠の都ローマが蛮族によって破壊されたと、おおげさに各地に伝えた。

パレスティナのベツレヘムに僧房をかまえていた聖ヒエロニムス(中世カトリック公用聖書の訳編者)は、「人類は破滅の危機のただなかにある」と感想を書き記している。

古代の文明世界が蛮族によって破滅するという危機感が、この事件をきっかけにして広く一般にひろまった。

そののち、アラリックは、ホノリウス帝の妹ブラキディアを人質にして南に向かい、カラブリアの先端レッジオにいたり、ここから乗船してシチリアに向かい、さらに北アフリカのカルタゴに渡ろうとした。

バンダル族にさきがけて、西ゴート族もまた、ローマの穀倉に目をつけ、ローマの生命線を絶とうとしたのである。

だが、船が難波したために、その壮途をはばまれたアラリックは、ふたたびイタリア半島を北上してローマに帰ろうとしたが、その途中、カラブリアのコセンツァで病死した。

アラリックの死後、その義弟アタウルフを王に立てた西ゴー卜族は、一年半ののち、四一二年の春、ガリアにはいった。

当時ガリアには、ローマ皇帝の位を潜称するヨビヌスが勢力をひろげていた。

アタウルフは、穀物その他の物資を給与してもらうことを条件に、ヨビヌスを倒そうとホノリウス帝に申し出た。

だが、ホノリウス帝は要求された物資を供給することができず、アタウルフは四一三年、ナルボンヌ、ツールーズ、ボルドーの三都市を占領した。

こうして西ゴート族は、アキタニアに定着した。

アタウルフは、人質のブラキディアとのローマふうの結婚式をナルボンヌであげ、アキタニアにいるローマ人有力者の助力をえて、ボルドーに行政府を設けるなど、親ローマ政策をとった。

四一五年、アタウルフが暗殺され、新たに王に立てたオリアは、一時、一族を率いてスペインにはいり、先代アラリックの志をついでアフリカに渡ろうとしたが、当時、ローマ帝国の実権をにぎっていた将車コンスタンティウスは、西ゴート族を、盟約族として、アキタニアに定住させる政策をとった。

四一八年、盟約が成立した。以後、アキタニアの西ゴート王国は、ふつう『ツールーズ王国』と呼ばれ、バリアを継いだ王テオドリック一世のもとに、ローマ帝国の忠実な友としてガリア南部をかため、四五一年、フン族が侵入したさいには、ローマの最大の同盟者となった。

ガリアのもうひとつの重要な地域、ローヌ川流域には、ブルグンド族が定着した。このブルグンド王国の興亡と、北方のフランク族の南進、ガリア全域の支配とが密接にからみあって、五世紀から六世紀にかけてのガリアの歴史をいろどってゆく。

その動きをみる前に、私たちは、ここで、ローマ帝国領内にはいったゲルマン人たちの生活の様態がどのようなものであったのかをみておくとしよう。

だが、じつは、それがよくわかってはいないのだ。

だいいち、ゲルマン人の数がわかっていない。

ごくおおざっぱには、当時の人口の二パーセントを越えなかったというが、実数は、まったく不明といってよい。

たとえば、西ゴート族の場合には、スペインにまでその勢力圈をひろげたとき、七万から八万、バンダル族の場合には、アフリカにはいったとき、八万、といった推定数字があるのだが、これはあまりたよりにならない。

だが、とにかく、全人口の二パーセント以内という見当は、まずたしかと考えてよい。

この数字には注目する必要がある。彼らは、一群の外来者にすぎなかったのである。

定住の地をもとめて移動する彼ら一群の外来者に、いったいどんな生活の形態が可能であったか。

一般的にいって、掠奪と、掠奪品の交易と、ローマ側からの物資の給与によって、彼らは生活していた。

たとえば西ゴート族の場合、彼らの移動はまだ比較的ローマ側の体制がしっかりしていたときだっただけに、いわば常時、封鎖されていた状態にあり、彼らは自由に身動きができなかった。

そのため彼らは、しきりに物資の給与をローマ側に要求している。

ローマ側のこれに対する政策が、彼らを一定の土地に定住させて、自給自足させる政策であった。

西ゴート族はアキタニアにおちついて、はじめて、彼らゲルマン民族の主要な生産手段である農業に依存する生活にはいりえた。

それでは、定着後のゲルマン人と先住ローマ人との関係はどうであったのか。

一般的にいってゲルマンの貴族と自由民たちは、ローマ人の大土地所有者たちの利害に身を添わせていったのである。

彼らは、ローマ人の大土地所有者から土地の分与をうけて、自分たちも大土地所有者に、そして、ローマの貴族になりあがることをねがった。

ゲルマン人の上は、部族民に対してのみ王であるにすぎなかった。

ローマ人に対する関係では、彼は西ローマ皇帝の、また西ローマ滅亡後は東ローマ皇帝の、その地域における代官としての権限しかもらえず、ローマ法はいぜんとして生きていた。

ゲルマン人の王の宮廷は、多くのローマ人貴族によって管理され、王の顧問として有名なローマ人のおおぜいいたことが知られている。

キリスト教会のはたした役割も大きかった。

西ゴート放の場合も、バンダル族の場合も、ガリア、あるいはスペインの教会の司教たちがゲルマン人とローマ人貴族との仲介に立って、ローマ体制の維持に協力した。

西ゴート族もバンダル族も、フランク族をのぞくその他のゲルマン諸族の場合と同様に、ローマ教会によって異端とされたアリウス派のキリスト教を奉じていた。

そこに問題があり、宗教問題に関しては、ゲルマン人と各地のローマ・カトリック教会の司教たちとのあいだは、かならずしも円滑にはいかなかった。

しかし、とにかく各地のローマ人大土地所有者と司教たちが、ローマの政治体制を維持しようとする保守層を構成し、ゲルマン人たちはその階層に対して腰が低かったのである。

実際、たとえば五世紀中葉、アキタニアからスペインにかけて、バゴードと呼ばれる一般民衆の反ローマ運動が展開された。

ある年代記は、「ローマ教会(国家)から離れた」と表現している。

この動きのにない手は、かならずしも農民だけには限られなかったようである。

朋れゆく支配体制を支えようとしたローマ人貴族層に対する、具体的には彼らが徴税、司法権を独占していたことに対する反抗運動であったらしい。

ゲルマン人、この場合はとくに西ゴート人は、この暴動の鎮圧に兵力をかしたのであった。

3 ブルグンド王国の興亡 top

|

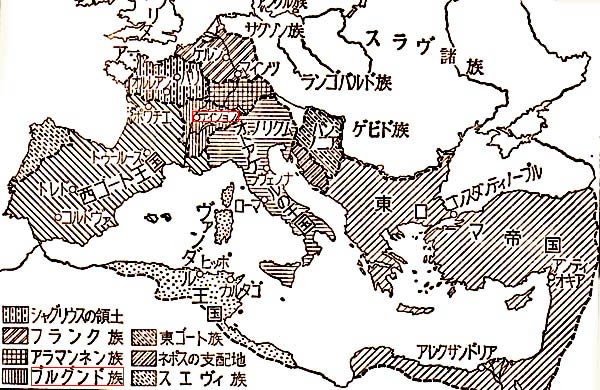

467年のヨーロッパ――ブルグンド族の支配地は小さくなり滅びていった。

|

おそらく、十三世紀初頭のころに成ったとみられるドイツの叙事詩『ニーベルンゲンの歌』によれば、むかし、ライン河畔のウォルムスに城を構えていたブルゴンド族の王家に、クリームヒルトと呼ばれる王女がいた。

彼女は、ニーデルラントの王子ジークフリードと結婚したが、ジークフリードは、その勇武をねたまれて、ブルゴンド王の一族のものによって暗殺された。

クリームヒルトは、夫の復讐を誓い、求婚したフン族の王エッツェルに、協力をもとめてふたたび嫁ぐ。

やがて機会がきた。

クリームヒルトは、仇のハデネもろともプルゴンド王の一族、自分の兄弟たちをエッツェル王の宮廷に招く。

肉親の情を信じて来訪した彼らを、クリームヒルトは復讐の炎で焼きつくした。

そして彼女自身もまた殺されてしまう。ブルゴンド王族はこうして絶えたという。

ものすごい話だが、もちろん、これは史実ではない。

『ニーベルンゲンの歌』は、ゲルマン民族の英雄歌謡を素材として、後世に編まれた一個の文学作品である。

だが、ブルゴンド族は、すなわちブルグンド族であり、エッツェルは、フン族の王アッティラであるとされる。

そのほかの登場人物にも、東ゴート王国の王テオドリックが出てくるなど、五世紀から六世紀にかけての時代の記憶が、作中の各所にうかがえるのである。

伝説の世界でこのように有名なブルグンド王国の滅亡という事件の実相は、いったいどのようだったのだろうか。

西暦一世紀、バルト海沿岸にその存在を知られたブルグンド族は、三世紀にはいると西進の動きをみせ、この世紀中葉には、アラマン族と隣りあわせて、ライン川右岸に、ローマ帝国の辺境をうかがう一勢力となった。

四〇六年のバンダルその他の混成集団のライン渡河に動きを合わせて、彼らはコブレンツの下流でラインを渡り、帝国領内にはいった。

彼らはその地にしばらくとどまる。

『ニーベルンゲンの歌』は、ウォルムスのあたりを彼らの居住地にしているが、これには根拠がない。

そののち、四二二年、彼らはローマと盟約をむすび、盟約族として三十年あまりをこの地でおくった。

やがて、ローマ側にアエティウスが登場し、ブルグンド族がしきりに西方のベルギカ(ベルギー)方面をうかがっているのをきらい、四三六年、フン族の傭兵を使って、彼らを攻撃し、四散させた。

この事件が『ニーベルンゲンの歌』にうかがえる、フン族によるブルゴンド族の滅亡というテーマの原型となった。

そして、フン族といえばアッティラとの連想から、自然に「王エッツェル」の名がこれにむすびつくようになった。

部族民の多くは南に向かった。

一方、アエティウスは、ブルグンド族を完全に匹散させるよりは、これを利用して、より警戒しなくてはならないゲルマン部族、アラマン族に対する備えとしようと計画し、四四三年、彼らを現在のスイスのジュネーブ周辺地域に定着させ、ふたたび盟約族とした。

ブルグンド族は、これ以後ローマの忠実な友となり、四五一年のアッティラの侵入にさいして、あるいは、四五六年にはスペインのスエビ族の動きを封じるために、ローマの傭兵として働いた。

ところがブルグンド族は、しだいに西のローヌ川流域に関心を示すようになり、西ローマ帝国の滅亡(四七六年)前後の混乱に乗じて、リヨンを占拠し、ついで南北に勢力を伸ばし、三世紀の末には、だいたい、北はシャンパーニュの南端から、南はローヌ川下流にそそぐデュランス川までの地域に勢力をおよぼすにいたった。

この王国形式は、はなはだ平和に進行したらしい。

「ローマ人とガリア人の呼びかけに応じて」彼らはやってきたと、ある記録は述べている。

ゲルマン国家の実体がどんなものであったかは、前節にその一般論を述べたが、ブルグンド王国は、そのもっとも典型的な具体例のひとつだったのである。

リヨン周辺に勢力を伸張したときの王ヒルペリクも、その甥にあたるゴンダデボー王も、ローマ人の年代記家ツールのグレゴリウスから賞賛されたほどの親ローマ政策をとった。

アリウス派のキリスト教を奉じてはいたのだが、リヨン教会をはじめ各地のカトリック教会の擁護者として知られていた。

ブルグンド族の法「コンペット法」は、あらゆるゲルマン法のなかで、もっともローマ法になじむものであった。

王は、ブルグンド人に対してのみ王であり、ローマ人に対しては、「ガリアの代官」ないしは「軍の統率者」の資格で臨んだにすぎなかった。

各行政区には、ブルグンド人の「伯」とローマ人の「伯」が併立し、それぞれ、司法・行政権を行使していた。

そのうえ、ブルグンド人が住んでいたのは、現在のスイスのフランス語地区、ジュラ山地、ソープ川流域にほとんど限られ、イゼール川の南方には、まったく住んでいなかった。

この族民の数の少なさが、ブルグンド王国解体のひとつの主要な原因となった。

このことは東西ゴート族、バンダル族等、かっての定住地をはなれてローマ領深く移動した多くのゲルマン部族に共通の悩みであった。

この悩みを知らず、族民の補充源を失わなかったフランク族は、まずこの点で、他にくらべて優位に立っていた。

フランク族のことは、章を改めてのべるとして、ここでは、ブルグンド王国衰亡のあとをたどるとしよう。

フランク族の南進と、それをはばもうとするイタリア半島の東ゴート王国の勢力にはさみうちにされて、六世紀前半には、ブルグンド王国に衰亡の気配が濃かった。

ゴンデボー王とその弟との内紛に乗じて、ローマ・カトリックを奉じるフランク王クロトビスは、アリウス派征討を口実にして、しだいに北部ブルグンドを蚕食(さんしょく)した。

そしてクロービスは、リヨンの南ビエンヌまでをだいたいフランクの勢力圈に入れた。

他方、ゴンデボー王の息子のシギスモントはアリウス派キリスト教からローマ・カトリックに改宗したが、このことは逆にアリウス派の東ゴート族に侵略を許すきっかけとなった。

そのため南部ブルグンドは、五二〇年代の前半、ローヌの一支流ドローム川までを失った。

さらに、父の王位を継いだシギスモントは、フランク族の奸計にあって捕えられ、生命を絶たれた。

その弟ゴドメールは、なお、一時はフランク勢をうち破り、五三三年ごろまては、からくも王国の体制を維持したが、そののち、歴史の闇のなかに彼の名は消え去っている。

全ブルグンド王国領は、メロビング朝フランク王国の領有に帰した。

top

**************************************** |