|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

9 シチリアの晩祷(ばんとう)

1 事件――フランス兵虐殺

top

|

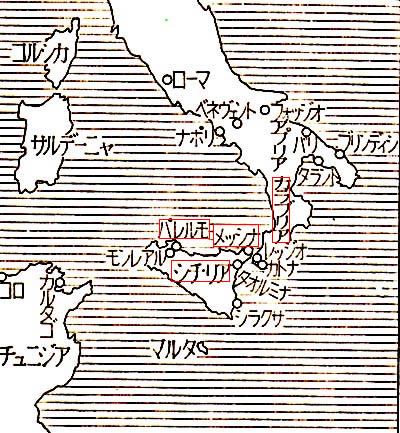

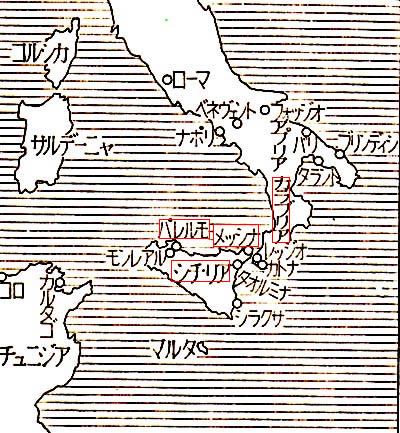

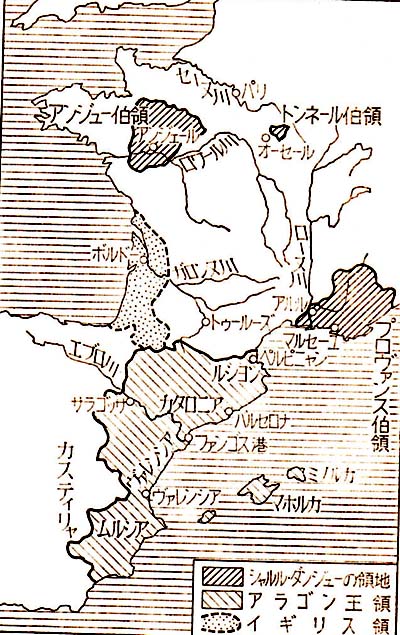

地中海世界(シチリアの晩祷事件当時、1282年=13世紀末)

|

一二八二年の復活祭の翌日、三月三十日の夕刻、シチリア島パレルモでのことである。

旧城壁の外にある聖霊教会の広場には、市内や近在の村々から集まった人々が、あるいはささやきをかわし、あるいは歌を歌いながら、この教会が慣例として催す復活祭月曜晩祷礼拝のはじまるのを待っていた。

そこに一団のフランス兵がやってきた。

人々は彼らを冷たくかたくなな視線で迎えたが、彼らのほうは、どうやら酒の入っているらしい大声でわめき、つばをはきちらし、若い女とみればみさかいなくまつわりつくという狼藉ぶりだった。

そのフランス兵のひとりが、人々の影に身をかくしていた小意気な女をみつけ、腕をつかんでひきずりだした。

その女には亭主がいた。

シチリア男は血の気が多い。亭主はいきなりその乱暴者にとびかかった。

フランス兵は脇腹をおさえて倒れ、亭上の手にはナイフがにぎられていた。フランス人たちは、いっせいにわめきたち、殺害者にとびかかろうとした。

そのとき異様な殺気が流れ、フランス兵たちの動きがとまった。

彼らは剣をぬき短刀を手にしたシチリアの男たちの群れに包囲されていたのである。

男たちの怒りに燃える目、フランス人たちの恐怖にひきつった顔。

広場は虐殺の場と化した。

フランス兵はひとり残らず殺された。

聖霊の鐘が夕べの祈りの刻を告げ知らせていた。

晩鐘の鐘は暴動の鐘とかわり、伝令が市内に走った。

一瞬にして街中(まちなか)には武器を手にしたシチリア人があふれ、「フランス人を殺せ」という叫びが各所にあがった。

暴徒はフランス兵の宿泊する宿屋、家々に押し入ったフランス人は即座に殺された。

フランス人を夫にもった女も殺された。

ドメニコ派、フランチェスコ派の修道院も襲われ、修道士たちは「チチリ」といえと強要された。

この発音はフランス人には苦手であり、口ごもったものは容赦なく殺された。

一夜のうちに、パレルモに駐屯していたフランス軍は壊滅した。

二千余人が殺され、町は完全に反徒たちにおさえられた。

彼らはアンジュー伯家の旗をひきずりおろし、かっての支配者、神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ二世の鷲(わし)紋様の旗をかかげた。

各地区、各ギルドの代表からなる自治政府が組織され、町を教皇の保護下においてもらいたいという要請状をもって、使節団がローマヘ向かった。

これが聖王ルイの弟、シャルル・ダンジューの支配に対する、シチリア島民の反乱の序幕であった。

十九世紀のロマンティシズムは、この事件を陰謀と策略の渦と脚色したが、いまではこれは偶発的な出来事と考えられている。

しかし、当時の地中海における国際関係という観点からみるとき、この事件はじつにタイミングよく起きたという感が深い。

それだけに、謀略説は、なお根強いものをもっている。

じつにこのシチリアの暴動をきっかけにして、シャルルの「地中海帝国」建設の夢はいっきょにくずれ、地中海に利害関係をもつフランス、アラゴン、イタリア、ビザンティン等々の力のバランスは大きく変ったのであった。

当時の地中海における国際関係をみるまえに、私たちは、この事件の展開をさらに追ってみよう。

「パレルモ立つ」の報が各地に伝わり、各地に暴動があいついだ。

パレルモは軍勢を各方面に派遣して、これを支援した。二週間後には、ほぼ全島にわたって、フランス人は、あるいは殺され、あるいは追われた。

だが、イタリア半島とシチリア島とにはさまれた海峡(メッシナ海峡)にのぞむ港湾市メッシナにだけは、暴動は起きなかった。

パレルモは通牒を発して、メッシナに決起をうながした。

だが、メッシナは用心ぶかくかまえていた。

なにしろ、ここには、シャルル・ダンジューのシチリア代官エルベール・ドルレアンが、フランス軍の主力をひきいて腰をすえていたのだし、また港には、ビザンティン遠征にそなえて完全に装備をととのえたシャルルの艦隊が待機していたのだった。

むしろメッシナは、エルペールの命令のままに、西のタオルミナ、あるいはパレルモの暴動鎮圧に、人員艦船をだしている。

だが、しだいにメッシナにも反抗の気運が高まり、親フランス派の市の実力者リソ家の策謀をはねかえして、市民たちは、四月二十八日、ついに反乱にふみきった。

フランス勢は、郊外のマテグリフォン城にたてこもった。

だが港内の艦船を焼かれ、戦意を喪失した代官エルベールは、メッシナの自治政府と交渉し、フランス本国に帰り二度とシチリアにはもどらないことを条件に、メッシナから退去した。 |

イタリア半島とシチリア島

|

ところが、彼は、本国にはもどらず、反攻のチャンスをねらうために、海峡を渡ってイタリア半島のカラブリアに向かったのであった。シチリア島民がシャルル・ダンジューの軍勢を追いだしたというニュースは、地中海の各方面で、さまざまな反応をひきおこした。

ピザンティン(東ローマ)帝国の首都コンスタンティノープルには、数週間後、メッシナ市政府がジェノバの商人某に託したメッセージがとどいた。ピザンティン皇帝ミカエル・パレオロゴスは、以前からシチリア島民に対し援助を送り、蜂起をうながしていただけに、この報に狂喜したという。

シチリア島民の暴動は、のちに述べるようにビザンティン帝国の危機を救ったのである。

シャルル・ダンジューは、当時ナポリにいた。

パレルモの暴動の報は、モンレアルの大司教の送った使者からうけた。

彼は怒ったものの、はじめのうちはたかをくくっていた。

「代官エルベールがうまく処理するだろう。東方遠征をすこし伸ばさなければならない程度のことだ」と考えていた。

だが、下旬に入って、メッシナに反乱がおこり、メッシナ港内の艦隊が全滅したという知らせをうけて、彼ははじめてことの重大さをさとった。

シャルルは、ただちに、イタリア半島の諸港で東方遠征に待機していた艦隊を、メッシナ海峡に集結させ、みずからこれを指揮するためナポリをたった。

ローマ教皇の反応はシチリア島民をがっかりさせた。

すでに早く、パレルモ自治政府の送った使節団は教皇への謁見を拒否されていたのだが、五月に入り、シチリア諸市は重ねて使節をローマに送り、教皇の好意ある反応を期待した。

だが、教皇はかたくなであった。

五月七日の教書に、教皇は、シチリア島民およびそれを支援するものたちを破門し、さらに第二の教書に、「ギリシア人の皇帝を称する」ミカエル・パレオロゴスを破門したのである。

フランス宮廷の動きも活発であった。

シャルルは、甥のフランス王フィリップ三世とつねに緊密な連絡をとっていた。

王はシャルルを側面から脅かすかたちのイベリア半島アラゴン王ペドロ三世の動きに、警戒の視線をすえていた。

メッシナで反乱がおきる前に、すでに王は、当時アフリカ遠征のためと称してイベリア半島エブロ川河口のファンゴス湾に艦船を集結させていたベドロに対し、その不審な行動をとがめる書簡を送っていた。

この書簡をたずさえた使者は、五月二十日ファンゴス湾に到着している。

このペドロの動きこそ、もっとも警戒しなくてはならないものであった。

彼はフランス王のとがめだてに対し、ただ予定どおりにアフリカ遠征を行なうつもりだと答えただけであった。

彼は情勢をうかがっていたのである。

パレルモの反乱は、ペドロにとって意外な出来事であった。

たしかに彼は、ひそかにシチリアの反逆を助成しようと動いていた。

シャルルがビザンティン遠征に出発する。

シチリア島の守備隊は手薄になる。それをねらってシチリア島をおさえる。そして、ビザンティンと謀ってシャルルを挾みうちにする。

これがペドロの計画であった。 |

アラゴン王ペドロ三世の印章

アラゴン王国はスペインの地中海に面した小国

|

この予定表が、パレルモの反乱のため、最初の段階でくずれた。

ペドロは慎重にかまえていた。

メッシナ反乱の報に、ようやく彼は動いた。

六月三日、アラゴンの艦隊はファンゴス湾を出航した。

もともとペドロの北アフリカ海岸遠征計画は、チュニジアのサラセン政権に対する十字軍を称するものであった。

チュニジアのある地方長官と密約をむすんでの行動だったのだが、彼がコロに到着したときすでにその長官は倒されていて、遠征計画の根本的な手直しが必要な情勢になっていた。

だが、ペドロにとっては、じつはそんなことはどうでもよいことであった。

彼の艦隊はそのままコロの港にとどまり、彼の視線はシチリア島に向けられていた。

シャルル・ダンジューは、あるいは教皇マルティヌスをうごかしてシチリア島民に対し無条件降伏を勧告させ、あるいは彼みずからシチリア王として政治の改革を約束するなど、和戦の策を講じる一方、艦隊をメッシナ海峡に集めていた。

フランス宮廷からも騎士の一隊が加わり、フィレンツェの教皇党からも戦士の一隊が派遣された。

ベネツィア、ピサ、ジェノバの艦船が雇いいれられた。

シャルル自身は七月六日に現地に到着した。

それから十九日後、艦隊は海峡を渡り、シャルルは、メッシナの北のぶどう畑に陣を設けた。

メッシナの士気は大いにあかっていた。市民たちは、マテグリフォン城内に監禁していたリソ家の人々を殺し、また、無能だからという理由で自分たちの指導者をとりかえて、断固防戦のかまえを示した。

ジェノバの艦船数隻が支援にやってきた。アンコナからも十二隻、ベネツィアからも十二隻来た。

ジェノバにしろ、ベネツィアにしろ、内部の党派争いとシャルル・ダンジューに対する好悪の感情から市民がふたつに割れて、メッシナ側とシャルル側にそれぞれ味方したのである。

八月に入り、五十名のアラゴン貴族が防衛の陣にくわわった。

彼らはペドロ王の本隊から離れ、義勇兵として、シチリア人側に味方したのであった。

八月六日、総力をあげての攻防戦が開始された。勢力は、圧倒的にシャルルの側が優勢だった。

しかし、この夏は、いつになく雨が多く、泥濘(でいねい)にぬかるんだ大地は、攻撃側に不利であった。

それにメッシナ側は、すでにフランチェスコ派の修道士を使って、敵の布陣をよく調べあげていたのである。

最初の攻撃に戦果をおさめえなかったシャルルは、包囲陣を強化するかたわら、またもや教皇特使を派遣して、降伏を勧告させた。

いぜんとして教皇を宗主にとのぞんでいたメッシナ市政府は、これを丁重に迎えたが、特使は、シチリアの正当の支配者は、教会に忠実なシャルルであるとくりかえすのみだった。

市政府の長官は特使にあたえた儀礼の市の鍵をひったくり、「憎むべき敵に屈服するよりは、むしろ戦って死をえらぼう!」と声高に宣言したという。

一ヵ月がすぎた。城壁のまもりは固かった。

ゆたかな食糧の貯蔵とシチリア人の不屈の闘志が、圧倒的に優勢な攻撃力をはねかえしたのである。

だが、一都市メッシナの力には限界がある。

メッシナは外に助力を求めなければならない。

シチリアの諸都市を、教皇を宗主とする自治都市に加えてもらいたいという願いを教皇が許容する望みはほとんど絶たれた。

教皇マルティヌスは、アンジュー伯の、ひいてはフランス王の傀儡(かいらい)にすぎない。

だれに助力を求めるべきなのだろうか。

パレルモに、アラゴン王ペドロの使節団が滞在していた。

これは、北アフリカ遠征を十字軍として聖別するように要請するためローマ教皇庁に派遣された使節団だったのだが、けっきょく目的を達せず、帰国する途中、パレルモに立ち寄っていたのである。

もちろん、これはペドロの内意をうけての行動であった。

使節団と市政府とのあいだに、たびたび交渉がもたれた。

シチリア人は、はじめのうちはアラゴンとの同盟に消極的であった。

アラゴンと同盟し、ベドロ王にシチリア王の冠をあたえれば、ふたたび外国人の支配下にはいることになると警戒したのである。

だが、メッシナの情勢が余断を許さなくなってくるにつれて、パレルモの態度はしだいに変化した。

ペドロ王の妃コンスタンスはホーエンシュタウヘン家最後のシチリア王マンフレートの息女であるから、当然シチリア王位につく権利をもっている。

だから、ペドロ王にではなくコンスタンスにシチリア王の冠をあたえようということで、ペドロの使節団とパレルモ市政府の見解は一致した。

コロに滞陣中のペドロのもとにもどってきた使節団は、パレルモの使者を伴っていた。

ベドロは、しかし、即答をさけた。

彼としては、もちろん、はじめからこの役割をひきうけるつもりではあったが、懇望されてやむをえずひきうけたのだという印象を周囲にあたえる必要があったのである。

数日後、シャルルの包囲陣を脱出したメッシナの騎士と市民の代表がコロに到着し、パレルモの決定に同調するとペドロに告げた。

ここにいたって、まずペドロは全軍の将士にこのことをはかったうえで、ようやくシチリア人の申し出をうけると宣言した。

だが、彼は将来にそなえて、ふたたび使節団を教皇庁に派遣し、自分の立場を釈明することをも忘れなかった。

八月三十日、アラゴンの大艦隊は、コロを発して、シチリア島に向かった。

2 シチリア小史 top

|

地中海世界(十二世紀末――最初の地図の100年前)

|

八世紀の末、ビザンティン(東ローマ)帝国領であったシチリア島はアラブ(サラセン)勢の制海権下に入った。

アラブの侵入は八二七年にはじまり、パノルムス(パレルモ)は八三一年、アラブ勢の手中に陥り、アル・マディナと改称された。

ビザンティン勢は、なお首府シラクサおよび島の南部にいくつかの拠点を確保していたが、それも八七八年までのことであった。

地中海はアラブの海と化し、パレルモの港はサラセン商人の貿易中継地として栄えた。

アラブの支配は苛酷なものではなかった。

シチリアの島民はいままでどおりの生活をゆるされ、税金もむしろビザンティン時代より安かった。

やがて十一世紀に入り、こんどはノルマン人が新たな支配者としてシチリアにのぞんだ。

この世紀のなかごろ、フランスのノルマンディーのオートビル家の兄弟十二人が、冒険をもとめて地中海に入り、南イタリアを征服した。

一〇五九年そのひとりロペール・ギスカールが、ローマ教皇からアフリアとカラブリアを授封され、アプリア侯と称することになった。

その後、ロペールのいちばん年下の弟ロジエが、教皇の命で、わずか百余名のノルマン騎士をひきつれてシチリア島におもむき、サラセン勢の内紛に乗じて暴れまわり、だいたい一〇九〇年ごろまでに同島の征服を完了した。

ロジエは、ローマ教皇を封主とするシチリア伯として島を支配した。

その息子のロジエ二世の代に、ロペール・ギスカールの孫、アプリア侯ギョームが死んだ。

ロジエ二世は、教皇が反対したにもかかわらず、正当の後継者を無視して、南イタリアを領有し、一二二〇年パレルモにおいて戴冠し、王を称した。

ここにいわゆる両シチリア王国が誕生したのである。

彼は東にビザンティンと対峙し、南に対岸アフリカのチュニジアのサラセン政権を圧し、ローマ教皇と争いながら、シチリアを強大な王国に作りあげたのである。

その息子ギョーム一世(一一五四〜六六)、その孫ギョーム二世(一一六七〜八九)と三代の王のもとに、シチリアはその黄金期を迎えた。

制度と文化のあらゆる局面に、アラブ、ビザンティン、封建制度の三要素が混在していた。

政治体制の基本構造は封建制度であったが、南イタリアはともかく、シチリアにはもともと封土をあたえられた貴族の数が少なく、島の大部分は王領であって、王による集権政策をきわめて容易なものにしていた。

地方行政も、中央官庁「王の法廷」から派遣される行政官によって運営され、都市はすべて王の直接統制下におかれていた。

官職の多くはアラブないしピザンティンふうの呼称をそのままに残し、宮延ではフランスのノルマンディー方言が使われていた。

法令はラテン、ギリシア、アラビア語で告示され、一般の言語はおもにギリシア語が使われ、アラブ人地区ではアラビア語が使われる、といったぐあいだった。 |

両シチリア王ロジェ二世が戴冠した

パレルモのプラティナ寺院

|

アラブ人たちはアラブ寺院での礼拝を許され、コーラン法典にしたがうアラブ人専用の法廷も設置されていた。

もちろんギリシア人に対しては、ビザンティン法による法廷が設けられていた。

ギリシア正教の聖職者たちは、ローマ教皇を至高の権威と認めなければならなかったが、礼拝はギリシア正教の様式にのっとって、自由に行なわれた。

パレルモには椰子(やし)やバナナの木が茂り、サボテンの花も咲く、巨大なゴシック寺院。金色のモザイクに目もまばゆいばかりのビザンティン・ノルマン式寺院の丸天井には、モザイクのキリスト像がみおろしている。

隠者ギレルモ修道院の屋根には、アラブふうクーポラの赤色が濃紺の空にうかんでいる。

アラブ人イブン・ユバイールは、その紀行文に、興味ぶかげに書きとめている。

「キリスト教徒の女たちは、サラセン教徒の女たちの身なりをまねている。

外出するときにはベールとアパスをつけ、ひっきりなしにおしゃべりしている」と。

黄金時代は永遠にはつづかない。

一一八九年、ギョーム二世が子なくして死に、王位継承権は彼の父の腹ちがいの妹で、ロジエ二世の死後に生まれたコンスタンスの手中に入った。

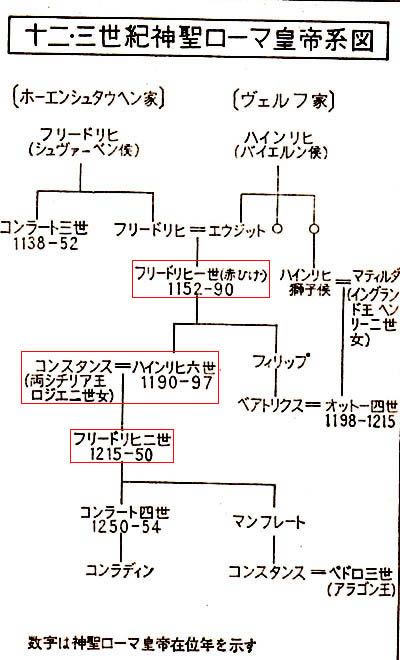

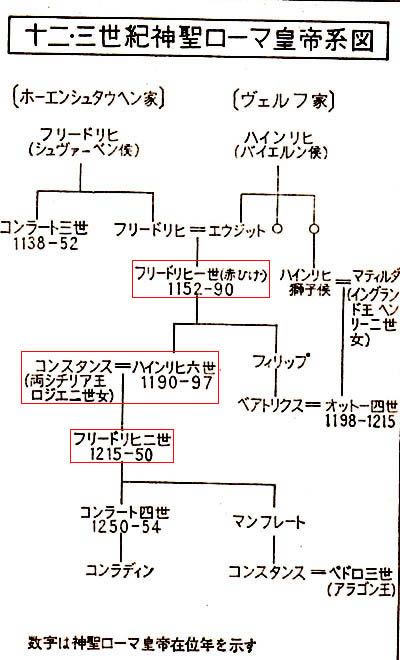

コンスタンスは、神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ赤ひげ王の長子で、十一歳年下のホーエンシュタウヘン家のハインリヒと結婚していた。

しかし、シチリア人は、ドイツ人を王にいただくことを嫌って、王冠をアプリアのレッチェの伯、タンクレッドにさしだした。タンクレッドは、ロジエ二世の長子(父の生前に死去)の庶子にあたる。タンクレッドの治世は安定を欠いていた。

ハインリヒは、父のフリードリヒ赤ひげ王をたすけてドイツ本国でいそがしく、南に目を向ける余裕をもたなかった。

しかしシチリア王国に対する権利を放棄したわけではなかった。貴族たちはタンクレッドに反感をもち、サラセン教徒はしきりに不穏な動きをみせた。

彼の治世中に、第三回十字軍に向かうイギリス王リチャード獅子心王、フランス王フィリップ尊厳王がシチリアを通過している。

一一九一年、ハインリヒはドイツからイタリアに入り、ローマで戴冠した。

神聖ローマ帝国皇帝ハインリヒ六世である。

彼はその足で両シチリア王国の制圧に向かい、ナポリ、サレルノを征したが、その後、途中でひきあげている。

やがて、九四年初頭、タンクレッドが死んだ。

妃のシビラは摂政(せっしょう)として遺児ギョームを守ったが、やがてようやくドイツ本国内の情勢に小康をみいだしたハインリヒが大軍をひきいて南下した。

シビラは抵抗むなしく捕えられて獄中に監禁され、遣児は消息不明ということにされてしまった。

この年の冬、クリスマスの日に、ハインリッヒはパレルモの大寺院において、シチリア王の冠をうけた。

そのとき、妃のコンスタンスは、アプリアのある小さな町でお産の床についていた。

結婚後九年、四十歳の彼女は、いまようやく帝位継承者を生もうとしている。

枢機卿や司教十九人あまりが産室をとりまいている。

夫の戴冠式の翌日彼女は男の子を生んだ。

洗礼名はフリードリヒとつけられた。のちのフリードリヒ二世である。 |

|

3 フリードリヒ二世 top

ハインリヒ六世の統治は、あくまでホーエンシュタウヘン家の皇帝としてのそれであった。

彼の目には、シチリア島は神聖ローマ帝国の最南端としか映じなかったのである。

父フリードリヒ赤ひげ王が、ドイツ本国内の強力な諸候伯の勢力をあるていど解体させることに成功したので、彼の短い治政中、ドイツ本国内は比較的安定していた。

だから彼は、伝統の、いわゆる「イタリア政策」をほしいままに追求することができた。

だが、シチリア人は、シチリアの政治を「イタリア政策」の一環とみるこの国王を嫌った。

安定を欠いたシチリアの政局は、一一九七年、ハインリヒの突然の死によっていっそう混乱の度をくわえた。

妃のコンスタンスは、翌年、わずか三歳半の遺児フリードリヒをシチリア王として戴冠させ、その年一月教皇の座についたばかりのイノケンティウス三世の後見のもとにおいた。

そののち半年にしてコンスタンスはみまかった。

教皇はともかくも後見の役をはたし、一三〇八年、法定の丁年に達したフリードリヒにシチリア王国を渡したが、そのシチリアは解体寸前の状態にあった。

強力な王権が欠如していたあいだに、王領は貴族たちに蚕食(さんしょく)されていた。

フリードリヒは都市の援助によってようやく王室を経営しうるというありさまであった。

そのうえ、教皇の要求する後見料一万二干八百金オンスの支払いという大きな負担が、この十四歳の少年の肩にかかっていた。

シチリア島民は、フリードリヒを苛酷なドイツ人の支配者ハインリヒの息子とみていた。

だから彼に対し、はじめから好感をもっていなかった。

フリードリヒにしても、彼は――のちに述べるように――シチリア王であるよりもまず神聖ローマ皇帝であったのだから、シチリア支配は「イタリア政策」の一環にすぎなかった。

だが、それならばなぜフリードリヒは、疲弊したシチリアなど捨ててしまわなかったのか。

生まれ育った土地、母コンスタンスの故郷パレルモへの愛着にしばられたのかもしれない。

けっきょく、フリードリヒの血の半分はシチリア人だったのである。

だが、フリードリヒの対シチリア政策は、それ以上に興味のある問題を含んでいる。

それは、神聖ローマ帝国なるものの原理、構造にかかわる問題である。

ハインリヒ六世の死後、ドイツ本国ではベルフ家が勢力を伸張した。

バイエルン、ザクセンに家領をもつベルフ家は、かつてバイエルンのハインリヒ獅子侯のとき、国王フリードリヒ赤ひげ王によって勢力を細分化されてしまったのであったが、ホーエンシュタウヘン家の国王は、イギリスやフランスの国王とはちがい、いったん解体させた諸侯伯の領土を王領として吸収するだけの手腕と手段とをもたなかった。

そのためフリードリヒの死後、ベルフ家はふたたび勢力をもたげ、ホーヘンシュタウヘン家の王位継承に干渉するにいたった。

ベルフ家はイギリス王家てあるアンジュー家とむすび、ホーエンシュタウヘン家はフランス王家の支持をうけていた。

ベルフ家の推した国王、ハインリヒ獅子候の息子オットーの母がリチャード獅子心王の妹であったことから、ベルフ家とイギリス王家とはむすびついたのだった。

けっきょく、そのオットーが国王として立ち、ローマ教皇イノケンティウス三世も、いったんは神聖ローマ帝国皇帝の冠を彼にあたえたのである。

しかし、そののち教皇はオットーを破門し、シチリアのフリードリヒの皇帝推戴をドイツ諸候にせまった。

一二一一年、フリードリヒは、教皇およびフランス国王フィリップ尊厳王の強力な支持のもとに、ドイツ国王を宣した。

オットーはキリス国王シーンと組んでフィリップ尊厳王と対決したが、一三一四年ブービーヌの戦いに敗れ、ここにドイツ本国におけるベルフ家の立場は弱体化した。

翌年、世を去ったオットーを継いで、フリードリヒが帝冠をうけたのであった。 |

ベルプ家のハインリヒ獅子侯夫妻

|

ここですこし考えてみよう。

いったいなぜ、十三世紀のドイツ国王は、ドイツ本国内に確固たる権力の地盤をかためえなかったのだろうか。

また、いったいなぜ、ドイツ国王位継承の争いが国際的対立の場を作ったのだろうか。

いったいなぜ、ドイツ国王の王位継承問題が、イタリアやシチリアに関係してくるのだろうか。

そして、また、いったいなぜローマ教皇が、主役のひとりとして舞台に登場するのだろうか。

ドイツ国王の問題は、すなわち神聖ローマ帝国皇帝の問題だったからである。

皇帝はドイツおよびイタリアを支配する。

それどころか、フリードリヒ赤ひげ王側近の学者たちは、イギリス王、フランス王の上級君主としての皇帝という理論を考えていた。また、この理論はいっぱんに正当な根拠のあるものと考えられていたのであって、これに無関心であることを許さぬ知的風土が、当時たしかに認められたのである。

だからこそ十三世紀のフランスやイギリスの学者、法曹家たちは、むきになって王権擁護論を立てたのである。

皇帝は教皇とならんで、汎ヨーロッパ的権威と考えられていた。

しかしこの理論が少しでも現実性をもちうるとすれば、それはイギリスがまだイギリス王国ではなく、フランスがまだ王国としてのまとまりをもっていないときにかぎられる。

いいかえれば、封建分化の傾向が、いぜんヨーロッパ全土をおおいつくし、国王による中央集権の過程がそれほど進んではいない時期にかぎられる。

だが十一世紀以降、イギリスとフランスでは国王による中央集権の動きが進展し、原理的には汎ヨーロッパ的であるはずの皇帝権力の伸張も、現実にはもっぱらイタリア半島に向けられた。

これがいわゆる「イタリア政策」であった。

なぜこれが可能であったかといえば、もともと「イタリア王国」は「ロタールの国」(9.6参照)の一部であり、イタリア半島には、イギリス、フランスにみられたような集権的権力の成長がみられなかったからである。 北イタリアには諸伯領、自治都市が分立し、南イタリアにはノルマン人によるアプリア侯領があった。

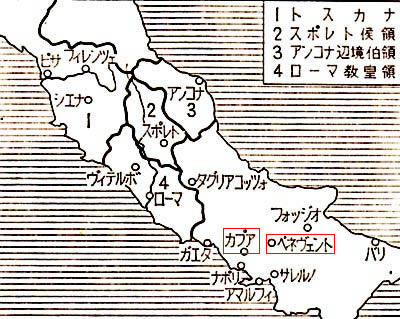

中部イタリアには教皇頏があり、教皇はこの場合、いわば分立する諸勢力のリーダー的な役割をはたした。

皇帝の上級君主権をみとめない諸勢力は、教皇を保護者にたのんだ。 |

フリードリヒ赤ひげ王

|

かくて「イタリア政策」は、イタリアにおいてふたつの汎ヨーロッパ的権威、皇帝と教皇との対立を招いたのである。

皇帝は「イタリア政策」に追われ、ドイツ国王としてなすべきことをおろそかにした。

フリードリヒ二世(赤ひげ王)は、ミニステリアレスと呼ばれる国王直属の新しい騎士階級の者を多く役人として登用した。

しかしこれはイギリスの州長官(シェリフ)、フランスの法官(レジスト)などとは、およそ異質のものであった。

フリードリヒはミニステリアレスを統御する中央機構の整備に失敗したのである。

彼らは、官僚としての性格をまたたくまに喪失して、封建貴族層に合流してしまった。

パリ、ロンドンが急速に首都として発展していたとき、ドイツは首都も中央行政府ももってはいなかったのである。

そういうわけで、すでにフランス、イギリスが個別国家、中央集権国家のかたちを明確にとるにいたった十二世紀から十三世紀にかけてのころ、神聖ローマ帝国皇帝は、ドイツ本国の領域的統制権を確保しえず、皇帝理念におどらされて、イタリアの統制をローマ教皇と争っていた。

皇帝はドイツ本国か、「イタリア政策」かのどちらかを選ばねばならなかった。

フリードリヒ二世は、あえて後者をえらんだ。

その祖父や父の場合にくらべるとはなはだちがったやりかたで、伝統の理念に生きようとした。

彼はドイツ本国の現状をそのまま認めた。 |

フリードリヒ二世を刻したコイン(左表、右裏)

|

ドイツの聖俗諸侯にあてだ勅書のなかで、彼は諸侯を君主と呼び、領邦内での最終審的裁判権をほとんど全面的に認めている。控訴法廷としての国王裁判所の制度化を進めたフランスの場合とくらべ、なんというちがいだろう。

後年のドイツ領邦体制は事実上成立していたのである。

フリードリヒは、諸侯の立場を全面的に認めることによって、ドイツ本国内での政争にまきこまれないようにつとめた。

そして、全力をあげて個別国家シチリアの再建に向けたのである。

そして、シチリアを足場とする「イタリア政策」の貫徹を意図したのである。

これが、なぜフリードリヒがシチリアをみすてなかったかの理由である。

だから、やはり彼のシチリア経営は、ロジエ二世ら、ノルマン人の王たちの場合とはちかっていた。

なんといっても彼はドイツ人の王であり、シチリア島民のいだいた異和感には正当の根拠があった。

だが、ともかくも彼は、シチリアに、ふたたび統制と繁栄をもたらした。

彼の発布した、中世では最初の体系的な国法典「皇帝の書」二一七条は正義の原則につらぬかれていた。

彼の議会には、貴族とともに都市の代表も参加していた。

国内の諸関税はすべて廃棄され、国境関税だけが徴収された。

産業と商業は大幅に国家統制をうけていた。

たしかにビザンティンふう専制君主国家の性格が強いが、ともかくもシチリア王国は、一個の個別国家としてフリードリヒのもとに再生したのである。

フリードリヒは、ここではシチリア国王であり、皇帝ではなかった。

教皇権も、シチリア王国への干渉には、はなはだ困難を覚えたのである。

4 シャルル・ダンジュー登場 top

教皇権は、みずから守(も)りたてたフリードリヒに、半世紀間苦しめられた。

ミラノを盟主とするロンバルディア都市同盟が教皇と組んで、フリードリヒの「イタリア政策」をはばもうとしたが、フリードリヒはこの都市同盟軍を、一三三七年コルトヌオーバの戦いに破り、本国ドイツの諸侯の反乱にもよく耐え、一度も敵に指導権をわたすことがなかった。

一三五一年の初頭、当時リヨンに滞在中であった教皇イノケンティウス四世は、前年の暮れ、フリードリヒが急死したとの知らせをうけて、「地よ、喜びに満てよ、暴君(タイラント)が死んだ」と狂喜したという。

当時、ドイツ本国には、フリードリヒに対する対立国王として、一三四七年、ベルフ家側に擁立されてホラント伯ウィレムが立っていた。

教皇はウィレムに誠実を誓わせ、フリードリヒの王位を継いたフリードリヒの息子コンラートとその一味を破門し、ただちにローマに帰った。

188

シチリアではホーエンシュタウヘン家に対する反乱が起こり、すべての情勢は教皇にとって有利であるかにみえた。

だが、ロンバルディアの諸都市は、コンラートが南下するにおよんで、意外にも、教皇に離反した。 |

フリードリッヒ赤ひげ王時代のドイツ

国王の集権化が遅れている

|

また、シチリア王国にあっては、フリードリヒの庶子マンフレートが反乱をおさえて秩序をたてなおし、南下したコンラートと合流して、あくまで教皇に対抗した。

教皇イノケンティウスは、失意のうちに一三五四年没し、同年コンラートもまた、ドイツ本国に遺児コンラディンを残して死んだ。

イノケッティウスを継いだ教皇アレクサンデル四世は、ここにいたって、外国君主の力を借りようとした。

つまり、イギリス王ヘンリー三世にシチリア征服を依頼し、その息子エドモンドをシチリア王として戴冠させたのである。

だが、この遠征はけっきょく実現せず、一三五八年、教皇はエドモンドの王位をとり消し、マンフレートの王位を承認するにいたった。

一方ドイツ本国では、一三五六年のウィレムの死が、王位空白の情勢を生んでいた。

領邦分裂がドイツの現実ではあったが、しかし各領邦は、それぞれ一個の個別国家として自立しうるほどに体制のととのったものではなく、西南ドイツ、ライン流域の小規模な諸侯伯領の場合、とくにそうであった。

ドイツは、イギリス、フランスに対抗しうる一個の国家単位であるためには、王をもたねばならなかったのである。

それがドイツ分裂のもつもうひとつの現実であった。

ところが、皮肉なことに、一三五七年にひらかれた国王選挙の会合は、ふたりの外国人を国王に選出してしまったのである。

カスティリャのアフォンソとイギリスのヘンリー三世の弟リチャードである。

ドイツ国王位継承問題とシチリア問題と、このフリードリヒ二世の死の残したふたつの困難な問題に、ともに、外国が介入したわけである。

以後ハブスブルク家の権力の確定するこの世紀の末葉まで、ドイツ国王、ひいては皇帝の地位は、国際間の対立の道具と化する。

そしてシチリア王国の問題もまた、巨大な国際対立の渦中にまきこまれた。

マンフレートのシチリア経営は着実に進み、北イタリアのロンパルディア、トスカナもまた、しだいにマンフレートの勢力圏にはいる動きをみせた。

一二六一年教皇の座についたフランス出身のウルバヌス四世は、ここにイギリスとの提携をフランスとの同盟にのりかえようとして、聖王ルイと交渉を開始した。

聖王ルイは、当時、聖地十字軍計画に専心していたこともあって、シチリア王国を身内の者があずかることに異論のあろうはずはなかった。

もっとも王は、コンラートの遺児コンラディンの正当な継承権を無視する気にはなれなかったし、またイギリスの介入に承認をあたえていたこともあって、王自身、あるいはその息子を候補者には立てず、末弟シャルルが教皇からシチリア王冠をうけることを認めたのであった。

多少の曲折をへたのち、シャルルは、一二六三年の七月、シチリア遠征の教書をうけた。

シャルルは、フランス王ルイ八世とその妃プランシュ・ド・カスティユの末子として一三二七年に生まれた。数ヵ月後に父王を失い、母ブランシュの愛情は長兄ルイにそそがれ、そのルイの弟たちに対する配慮は、末弟の彼にいちばんうすかったという。

そのせいか、彼は、兄弟たちのなかでいちばん野性味あふれた冒険児になった。 |

シャルル・ダンジュー(左端)

|

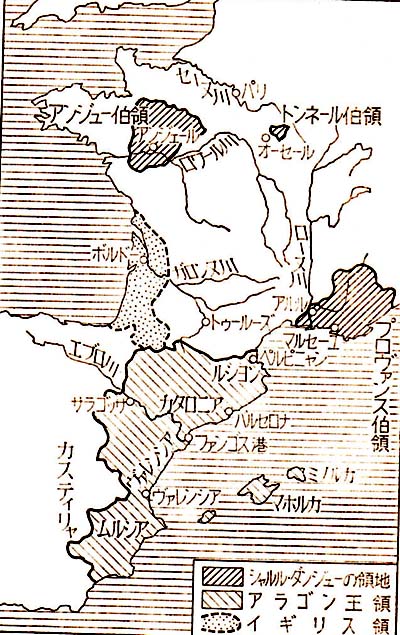

母方の血、つまりスペイン人の血をうけたのか、濃いオリーヴ色の皮膚に、これは明らかに父親ゆすりの高い鼻をもったこの精悍(せいかん)な若者は、二十歳に達したとき、父王の生前の意志によって、アンジュー伯領とメーヌ伯領とを、いわゆる親王領として授封された。

ここから、彼の通称シャルル・ダンジューが出ているのだが、しかし、より重要なことは、彼がプロバンス伯領を獲得したことである。

すなわち、彼は、すでにその前年、プロバンス伯の四女で伯領の相続権をもつベアトリスと結婚していたのである。

このときの伯には男の子がなく、伯の意志によって四女ペアトリスに相続権があたえられていたのであった。

このプロバンス伯領は、法的にはブルグンドおよびアルル王国の一部分であって、神聖ローマ帝国皇帝の宗主権のおよぶ地域であった。

だが、彼は皇帝の統制権をほとんど無視し、もっぱらブロバンス人の反抗をおさえ、伯領に自己の統制権をおよぼすことに専念し、着実にその成果をあげた。

ここにはじめてフランス王家の勢力がローヌ川以東におよんだのであった。

しかも、シャルルは、一三五七年以降、しだいに勢力を東にひろげ、ピエモントの領主たちは、ほとんど彼に誠実の誓いをたてるようになった。

明らかに彼は、フランス、イタリアの中間地帯にまたがる王国の建設をねらっていた。 |

プロバンス、ビエモント、ロンバルディア

現在の北イタリアと南仏の国境付近

|

それは、言葉をかえていえば、かつてのブルグンド王国の再建を意図するものにほかならなかった。

そしてここに、さらに壮大な未来がシャルルにひらけたのである。

ブルグンド王国にイタリア、シチリアを加えて、地中海中部を縦断する大帝国を建設することができるかもしれない。

冒険児シャルルは、このチャンスをつかんだ。

そのためにはまずマンフレートと対決しなければならなかった。

一二六四年の初頭、マンフレートは、ようやくルッカを味方にひきつけ、中部イタリアを掌握する態勢をかため、ローマを包囲した。

教皇はあせった。

だが、シャルルは教皇との協定の内容に不満があり、交渉が長びいていた。

春から夏にかけて、パリとローマのあいだに使者が往復した。

一方、マンフレートはローマの南、カンパーニャに大軍を集結させていた。

教皇ウルバヌスは焦慮のあまり、ローマを離れ、アッシジに逃れる途中、十月、ペルージアでみまかった。

翌年二月、新しく教皇座についたクレメンス四世は、前教皇の政策をそのままひきつぎ、ようやくシャルルとのあいだに最終的な取りきめを終えた。

シャルルは、五月、手勢をひきいてマルセーユをたち、海路ローマに向かったのである。

二週間後ローマに入ったシャルルは、ローマ市民の歓迎をうけ、六月、教皇との協定にしたがってローマ元老院議員(セナトール)の称号をうけ、一週間おいて、六月の末、シチリア王に封ぜられたのである。

以後、彼はシチリア王を称した。

マンフレートは、いったん、南イタリアから北に兵を動かし、ウンブリアのスポレトをつくかにみせたが、なぜか突如兵をかえしてしまった。

シャルルは、その年いっぱい、安心して教皇とシチリア征討資金のことを協議することができたのである。

この年の暮れには、十分な資金が調達される見込みがついた。

シャルルがリヨンに集結させた軍隊は、すでに十月のはじめ、ローマに向けて進発していた。

当時の年代記の伝えるところでは、完全武装の騎兵六千、騎馬の弓射手兵六百、歩兵二千のこの大部隊は、テンダ峠を越えて、シャルルの統制のおよんでいたピエモント地方に入り、マンフレート側に立つ都市の抵抗を排除しながら、ミラノをへて、十二月の末、ポー川を渡り、ボローニャについた。

ここからアペニン山脈を越えてローマについたのは、翌一二六六年一月十五日ごろであった。

シャルルは果断に動いた。二十日、彼は全軍をひきいて南下した。

マンフレー卜はカプアに待機していた。

だが、シャルルの軍は突如方向を転じ、さらに内陸のベネベントに向かった。

マンフレートもまた、カプアを出て、ベネベントに向かった。ベネベントには、マンフレートのほうが早くついた。町をとりかこみ、川を前にしたかたちのマンフレートの布陣は、明らかに有利であった。

しかし、彼は、当時中部イタリアにいた甥の軍勢の到着を待ちきれず、いっきょに戦いを決しようと、川を渡って平野に進出するという重大な誤りを犯してしまったのである。

二月二十六日、戦いがはじまり、そして終わった。

マンフレートの陣は四段の配置で、先頭にアラブ人傭兵(ようへい)隊、つぎに精鋭のドイツ騎士隊千二百余、つづいて主にロンバルディア、トスカナから集められたイタリア人傭兵一千騎あまりとアラブ人二、三百の軽装騎兵隊、最後に、マンフレートとしてはあまり信頼できなかったシチリアの騎士軍千騎あまりとともにマンフレートがひかえていた。 |

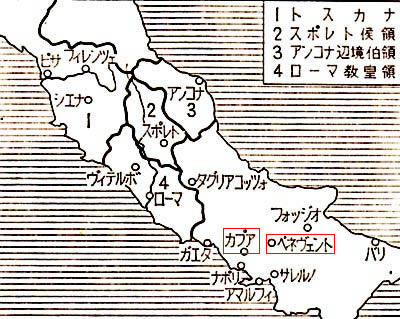

中・南部イタリア(ベネベントの戦い当時)

|

これに対するシャルルの軍は三段の布陣で、九百騎のプロバンス騎兵隊、つづいてシャルル自身の指揮する第二陣、中部フランス騎士隊千騎とイタリア諸都市の教皇党の騎兵隊四百騎あまり、そして最後の控えに、北フランスおよびフランドル騎士隊が配置されていた。

陽(ひ)のおちる前に勝敗は決した。マンフレートの敗因は、第二陣、第三陣をくりだすタイミングがおくれたところにあった。しかも、第四陣のシチリア貴族は、敗色が濃くなるにつれて動揺し、ついにはマンフレートを守るものはわずかな数の手勢だけということになってしまったのである。

三千六百あまりの騎兵のうち、ただの六百が、ようやく戦場を離脱しえただけであったという。

マンフレート自身は、ゆくえ不明となり、二日後、その遺体が確認された。

これが、シチリア王国の支配をめぐる大決戦ベネベントの戦いの結末であった。

シャルルはローマに残していた妻ペアトリスを呼びよせ、ナポリに向かった。

三月七日、騎馬のシチリア王と、青のビロードの飾り被いも美しい輿に乗ったシチリア王妃とが、ナポリに入城した。

マンフレートが敗死したとき、ドイツにいたコンラート四世の遺児コンラディンは十四歳の少年であった。

マンフレートの遺臣のうちシャルルへの報復を誓うものたちは、つぎつぎとドイツに向かい、コンラディンに近づいた。

北イタリアの皇帝派の諸都市は、このホーエンシュタウヘッ家最後の当主の権利を支持した。

ここにコンラディンは若さにまかせ、一二六七年秋、四千あまりの騎兵軍をひきつれてイタリアに入った。

シャルルは、はじめトスカナにいたが、大事をとり、南イタリアに退いた。教皇の破門の脅迫もかまわず、コンラディンは翌年の七月、ローマに入った。

ローマはこのとき、皇帝派の勢力が市政をおさえ、教皇はビテルボに逃げていたのである。

かつて教皇の敵が、これほどまでにローマ市民に歓迎されたことはなかったといわれるほどの人気であった。

その人気は、多分に、コンラディンのういういしい若武者ぶりに負うていたことでもあろう。

栄光の三週間ほどがすぎて、彼はローマをたち、敵をもとめて南イタリアに入った。

八月二十三日、戦いはタグリアコッツォ近傍で展開された。

サルト川という小さな流れをはさんで、コンラディンの軍は六千、シャルルの軍は五千だった。

乱戦となった戦いの結末は、コンラディンの敗走であった。

彼はローマにもどったが、負けた彼にローマはつめたかった。

やがて、シャルルの手中におちいった彼は、ナポリに送られ、十月二十九日、広場に設けられた処刑台上で、首を切られたのである。

形ばかりの審問は行なわれた。

だが、捕虜になった君侯を処刑するとは、これは明らかに慣行を無視した殺人であった。

だが、それはシャルルの意に介するところではなかった。

ホーエンシュタウヘン家の者を生かしておいてはならぬ。そのためには手段をえらばない。

これがシャルル・ダンジューなのであった。

コンラディン処刑の数日後、シャルルはブルゴーニュ候家のマルグリットを二度目の妻とした。

ベアトリス・ド・プロバンスは、前年の七月にみまかっていたのである。

マルグリットは、中部フランスのオーセール、トンネールを含む所領を婚資としてもたらした。

5 地中海帝国の夢 top

シチリア王国を確保したシャルルは、つぎの目標をビザンティン帝国においた。

当時、地中海東部における西ヨーロッパ人の勢力は退潮期にあった。

一三五〇年ごろの情勢をみると、第四回十字軍のときに成立したラテン帝国に対抗して小アジア半島の内陸部に作られたビザンティン帝国の後継王朝、ニケーヤ帝国の勢力は、しだいにラテン帝国を圧し、小アジア半島北西部からバルカン半島北部にかけて進出し、ラテン帝国のコンスタンティノープルを攻囲していた。

小アジア半島東部にはセルジューク・トルコのイコニウム帝国があり、アルメニアから東はモンゴル人の支配下にあった。

エジプトでは、ちょうどこの年、アイユーブ朝が倒れ、トルコ人のマムルク朝がおこっている。

やがて、一二六一年、ニケーヤ帝国の政権をにぎったミカエル・パレオロゴスは、コンスタンティノープルを征服し、ビザンティン帝国パレオロゴス朝をおこした。

エジプトのマムルク朝は、六〇年代以降、シリア・パレスティナに進出し、この地になお根をはっていた西ヨーロッパ人諸侯伯領を圧迫しはじめた。

シャルルのねらいはラテン帝国の再建にあったといってよい。

これはじつは、マンフレートのすでに考えていたことなのであった。

マンフレートはバルカン半島西部、ラテン帝国の統制下にあったエピルスに、そのための足場をもっていた。

すなわち、エピルスの王女ヘレナを妻とし、その婚資として、コルフ島をはじめ沿岸の島々をうけていたのである。

マンフレートを倒したシャルルは、ヘレナを捕えて、監禁した。

そして、捕虜の婚資は、自動的に勝利者に帰するとして、一二六六年、これを力ずくで領有したのである。

また、同じくかつてラテン帝国の統制下にあたったペロポネソス半島のアカイア王国は、一二六七年、シャルルの宗主権をみとめた。

さらにバルカン半島北部のボスニアにまで勢力をのばしていたハンガリーとは、複雑な婚姻関係により同盟体制をかためた。

これらの処置は、すべてコンスタンティノープル攻撃のための予備行動であった。

シャルルはあくまでも用心ぶかかった。

アカイア王国と協定をむすんだ、その同じ年に、彼はペルシアのイル汗国に使者を送り、同盟締結をもとめている。

これは、ミカエル・パレオロゴスと小アジア半島のトルコとが組むことを恐れての処置であったといわれる。

だが、これは失敗に終わった。

なにしろ、当時、汗(カン=モンゴル王)であったアパガは、ビザンティン王女マリアをめとったばかりであり、しかもマリアはモンゴル人たちの熱烈な敬愛を集めていたという。

そのモンゴル人たちがシャルルと同盟するはずはなかったのである。

シャルルは、なお十余年間、ビザンティン遠征計画を延期しなければならなかった。

一二七〇年に予定した行動は、兄の聖王ルイにじゃまされた。

しかし、シャルルはころんでもただでは起きなかった。

ルイは聖地イェルサレムへの十字軍行に同行するようシャルルに求めたのだが、シャルルはたくみに兄を説得し、北アフリカのチュニジアのムスタンスィル政権攻撃へと十字軍計画を変更させ、シチリア島の対岸のサラセン政権に圧力を加えることに成功したのである。

これが、第七回十字軍である。

また、一三七一年教皇座についたグレゴリウス十世は、パレオロゴス朝ビザンティンと協調する政策をとり、一三七四年のリヨン公会議において、ビザンティン教会とローマ教会との合同を、原則的に決定した。

これもまた、シャルルの計画をじゃまする動きであった。

この決定により、ビザンティン遠征は教会への反逆を意味することになったのである。

ドイツ本国の諸侯は、その前年、ハブスブルク家のルドルフを王にえらんでいた。

長かった王位空白の期間がここに終わったのである。

北イタリア諸都市の皇帝派は活気づいた。

平和を好むグレゴリウスは、北イタリアの統制はルドルフにまかせようと考えていた。

一方、カスティリャと組んだジェノバ、マンツーア等の諸都市との争いもあり、北イタリアにおけるシャルルの地位は動揺していた。

そのうえ、ドイツ国王の出現は、プロバンスの宗主権の問題にふたたび火をつけていた。

一方、ビザンティンは、教皇グレゴリウスの和平政策に乗じ、バルカン半島において、シャルルに対し攻勢にでていた。

いたるところでシャルルは守勢に立っていた。

実際、ビザンティン遠征どころではなかったのである。

この情勢は、グレゴリウスが一二七六年に没し、そののち三人の教皇をおいて、ニコラウス三世の代(一二七七〜八〇)に入っても、基本的には変わらなかった。

シャルルは退却しながら利をとる作戦にでている。

教皇の斡旋によって、ルドルフと協定をむすび、ルドルフに臣化し、プロバンス伯領を授封されることに同意しながら、彼の孫シャルル・マルテルが成年に達したさいには、アルル王国を授封される権利を確保し、念願のブルグンド王国実現へと一歩を進めたことも、そのひとつの例である。

一二八〇年八月ニコラウス三世が急死し、教皇選出の会議は紛糾した。

翌年の初頭、シャルルは会議場を軍隊でかこみ、フランス人の教皇マルティヌス四世を選出することを強要した。

教皇はシャルルの期待を裹切らなかった。中部イタリアにおける彼の地位は安定した。

北イタリアにおける教皇派と皇帝派の対立はふたたび激化したが、シャルルはほぼ北イタリアの統制をあきらめていたので、これは大きな障害とはならなかった。

彼の関心は主としてプロバンス問題にあり、シャルルと教皇とは共謀して、シャルルの孫シャルル・マルテルとルドルフの娘を、ふたりともまだ幼い子供であったが、結婚させ、ルドルフとの約束にしたがって全ブルグンドの絖制権をにぎるという計画をおしすすめた。

ルドルフのほうはむしろ北イタリアの統制のほうに関心があり、シャルルの計画を黙視するかたちになった。

一二八二年の春はやく、シャルルの艦隊はマルセーユの港に集結していた。

ブルグンド全域を支配するために、ローヌ川をさかのぼって軍勢をおくりこもうという計画であった。

他方、その前年の夏、シャルルと教皇とは、ベネツィアを加えて、すでにコンスタンティノープル攻撃のことを決定していた。

遠征は翌一二八二年の四月に行なわれるはずであった。

その年の十一月、新教皇への挨拶と、東西教会合同政策の確認のためにやってきたビザンティン帝国皇帝ミカエル・パレオロゴスの使節団を、教皇は冷たくあしらい、皇帝を異端ときめつけ、明年の五月一日までの期限つきで、帝国を教皇にさしだせという脅迫状をつきつけたのである。

ビザンティン帝国は危機にあった。

もしシャルルの計画が実行されるならば、パレオロゴス朝ビザンティンは崩壊する。

これはミカエル自身の認めるところであった。

おそらくミカエル自身が、同盟者をもとめる画策をつづけたことであろう。

ビザンティンの密使が各地に派遣されたにちがいない。

ピザンティンに同情するという単純な動機からではなく、さまざまな方面に、さまざまな立場から、シャルルの計画をくつがえそうとする動きがみられたにちがいない。

伝説は、フリードリヒ二世の重用した侍医、サレルノ生まれのジョバンニ・ダ・プロチダを国際的陰謀の主謀者としている。

この人物は、タグリアコッツオの戦いののち、一三七五年以降アラゴンのバルセロナに滞在し、ペドロ王登位そうそう、アラゴン王国の大法官職についている。

その彼がこの危機の前夜、イタリア、シチリア、ビザンティンと地中海をかけめぐり、シャルル打倒の陰謀の網をはりめぐらしたというのだが、これは、七十歳に達した彼の年齢から考えてもおかしい。

だが、ともかくアラゴンを中心とする反シャルル戦線結成のムードがかもしだされていたとは、確かにいえるのである。

それはビザンティン側の、あるいはアロゴン王国ペドロ王の妃コンスタンスの線をたどってのホーエンシュタウヘン家の遺臣たちの、あるいはまた北イタリア諸都市の皇帝派の、さらにはまたシチリア島民のはたらきかけがあったからだというよりは、むしろアラゴンという国家じたいの発展の方向が、シャルルの計画とぶつかったからだといったほうが正しいのである。

アラゴン王国は、イベリア半島を制圧したサラセン教徒に対するキリスト教徒のまきかえし作戦、再征服運動の結果、形成された王国である。建国は十一世紀にさかのぼる。十二世紀なかごろ、商業国家の色彩が強く、すでに成文法をもっていた地中海岸のカタロニアを領するバルセロナ伯家と合体したため、封建的なアラゴン貴族層もカタロニアふうに矯(た)められて、アラゴンは、早くから統一国家としての性格を強くうちだしていた。

十三世紀のハイメ征服王の代(一二一三〜七六)には、南のバレンシア、ムルシアおよびマホルカ島を合併して、カスティリャとの協定による再征服予定地を取得してしまった。

また、南フランスに対する領土要求もうちきり、アラゴンはここに一個の領域国家として大きく成長した。そして国家発展の方向を、カタロニアの人々が主導権をにぎる地中海貿易に定め、視線を東に向けていたのである。

その視線に映じたのが、地中海の交易路をふたつに分断するシャルルのシチリア王国であった。

ハイメ一世をついだペドロ三世とその妃コンスタンス、そして大法官ジョバンニ・ダ・プロチダは、同盟者としてビザンティンとジェノバとをえらんだ。

伝説はともかく、なんらかのかたちでの交渉が、この三者のあいだにあったことは否めない。

一説ではジェノバの提督ベネッデット・ザカリアが動いたという。そしてミカエルはアラゴンに三万金オンスの資金を提供したという。一二八一年、シャルルはビザンティン遠征の艦船を集めていた。

ペドロもまたファンゴス湾に、表向きは北アフリカへの十字軍遠征のためと袮して、艦隊を災結させていた。

一二八二年の春が近づいていた。 |

シャルル・ダンジュー領とアラゴン王領

|

6 事件のあと top

アラゴン王ペドロは、九月二日、パレルモに入り、市政府からシチリア王の冠をうけた。

シャルルはペドロとの決戦を避け、カラブリアのレッジオにひきあげた。

ペドロは、十月二日、メッシナに入った。

これで終わりであった。

これまで、シチリア問題を起動ばねに、かみあって動いていた歯車仕掛けは解体した。

ビザンティンのミカエルは、危機が去ったいま、もはや西方にはなんの関心も示さない。

彼は、十二月に、生涯の事業に満足して死んでいった。

ペドロにしても、さらにその目をビザンティン帝国、あるいは神聖ローマ帝国に向けていたわけではない。

だいいち、シチリア征服を財政的に支えたバルセロナ、ナルボンヌの商人たちは、王がこれ以上、冒険することをゆるさなかった。

シチリアを王妃コンスタンスの名において領有し、地中海交易路をイベリア半島東岸の諸都市のために確保することが王の役割であった。

彼らは、そうはっきりと割り切っていた。

北イタリア諸都市にしても同様であった。

ジェノバは、たしかに、シャルルとベネツィアの連合が東部地中海を支配することを恐れて、これをじゃまする側についた。

それだけのはなしである。

その危険が去ったいまは、ジェノバはジェノバ独自の路線をたどる。

ベネツィアは、シャルルの利用価値にみきりをつけた。

教皇だけは、あいかわらず、歯車をまわしている気でいた。

東西教会の合体という崇高な目的のために異端のビザンティン帝国を征し、聖地イェルサレムを異教徒の手からとりもどす使命を、教皇マルティヌスはシャルル・ダンジューにあたえた。

「なぜ教会の忠実な子シャルルを害するのか。シャルルを害するものには破門の劫罰(ごうばつ)をあたえよう。

十字軍をさしむけよう」。

これが教皇マルティヌスのはなはだ単純明快な反応であった。

もちろん、これには、イタリアにおける教皇領の保全をシャルルにたよろうという計算がはたらいていたのである。

シャルルは一応、この教皇の路線にのって動いた。

この年の暮れ、彼はベドロに対し、一対一の決闘を申し入れた。

ペドロはこれをうけいれ、決闘は明年六月一日、両者それぞれ百名の戦士をしたがえて、ボルドーで行なうという協定が成立した。

ボルドーは当時イギリス領であった。

だからこの協定には、中立地域でという含みがあったのである。

年が明けて一二八三年の一月、シャルルは、南イタリアを息子のシャルル・ド・サレルノにまかせてレッジオをたち、パリに向かった。

ペドロのほうは二月、海峡を渡って、シャルル・ド・サレルノが兵をひきあげたレッジオを占領したのち、四月、メッシナに帰り、本国から妃コンスタンスを呼びよせてシチリア島をまかせ、五月、本国への帰国の途についたのである。

ボルドーでの決闘のことは、みかたによっては茶番狂言に終わった。

どういうわけだが、時刻を指定していなかったものだから、美しく飾りたてたシャルルの一行と、それとの対照をねらってか、供廻(ともまわ)りも質素なペドロの一隊とは、それぞれちがった時刻に会場に姿をあらわし、たがいに相手の不参加を理由に勝利を宣言しあう、という結末になったのである。

しかし、これを茶番狂言、ないしは裏になにかをかくしての策略とみることはできないと思う。

たしかに、これがシャルルに時をかせがせたとはいえるかもしれない。

ペドロにしても、シャルルの誘いに応じたのは、シャルルと同様、争いを手持ちの軍勢で即決するのは危険であると考えてのことであったといえるかもしれない。

だが、決闘は神の直接の裁定をもとめる法行為であるという考えかたは、なお強くこの時代の法生活を支配していたのである。

だからこそ、教皇は、神の代理人である教皇の裁定をさしおいて、直接神の裁きをもとめるものとして、この決闘を禁止しようとやっきになったのである。

聖主ルイの、そしてシャルル・ダンジューの、その他多くの君侯の聖地十字軍計画は、なお真摯(しんし)な信心にもとづいていたと考えられる。

してみれば、シチリア問題の解決を決闘にもとめようとしたシャルルとペドロの気持ちもまた、じゅうぶん理解されるというものではないだろうか。

この決闘さわぎのあと、一二八三年は、双方のにらみあいのうちにすぎた。

教皇は、八月、特使をフランスに送り、アラゴン王の冠をフィリップ三世の末子、バロア伯シャルルにさしだして、アラゴンに対する十字軍を要請した。

すでに三月に、教皇はペドロのアラゴン王位を否認していたのである。

アラゴンはもともとローマ教皇を宗主としていたから、このときの教皇の処断は、あながち無法とはいえない。

しかし、キリスト教徒の王国に対する十字軍とはなんということだろう。

異端ならばまだしも、アラゴン教会はローマ教会の忠実な分枝であったのである。

フランス宮廷ではおおいに反対の声があがった。

だがフィリップ三世は、本来ならばローマ教皇庁におくられるはずのフランス教会の十分の一税の収入を王庫にゆずろうという条件に魅せられ、また、プロバンスヘのアラゴンの進出をくいとめる機会にもなりうると考えて、翌年二月、教皇の提案をうけいれると宣言したのである。

一方、シチリアのアラゴン海軍は、提督ロジェール・ロリアの指揮のもとに、南イタリアの海岸を荒らしまわっていた。

一二八四年五月には、ナポリ港を占拠し、当時ナポリにいたシャルル・ド・サレルノに匕首(あいくち)をつきつけるかたちになった。

その月の終わり、プロバンスにいたシャルルは、ようやく行動をおこした。

ところが、シャルルの艦隊がまだ南イタリアへの途上にあるとき、ナポリのシャルルは、ロジェール・ロリアの挑発にのってナポリ港外で戦い、大打撃をうけ、シャルル・ド・サレルノ自身捕虜になってしまった。

ナポリでは、反シャルルの暴動が起こり、シャルル・ダンジューの南イタリア支配の基礎は大きくゆらいだ。

それでもシャルルは、ナポリの暴動を鎖圧したのち、六月の末には、年代記家のおおげさな言を信じれば、一万の騎兵をひきいてナポリをたち、七月末には、レッジオを包囲する態勢をとりながら、シチリア島への接近を試みたのであった。またしても、ロジェール・ロリアはその有能ぶりを発揮した。 |

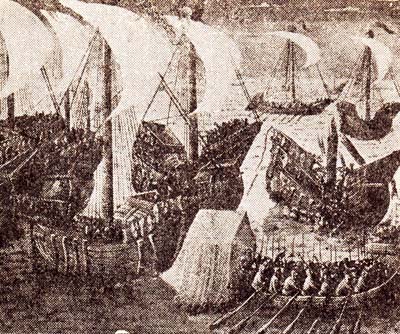

海戦の光景――アラゴンの海軍は強かった

|

メッシナの港に封じこめられたはずのロリアが、嵐を利用して包囲陣をやぶり、対岸カトナに陣どったシャルルを、その機動力をもって、さんざんに苦しめたのである。

このため、シャルルはついにシチリア奪回をあきらめ、八月に入って、兵をかえした。

シャルルはついにカラブリアを全面的に放棄した。

彼は翌年の春、アラゴン十字軍の発向と時をあわせて、再度シチリア奪回を試みると声明したが、おそらく彼自身その不可能を予感していたにちがいない。

その年の後半を、彼はアプリアですごした。

ナポリとかわり、アドリア海岸のブリンディジが、彼を外界につなぐ門となった。

冬の十二月、彼はフォッジオにおもむき、そこで病をえて、一二八五年一月七日、世を去った。

臨終(りんじゅう)の言葉に、彼は神のゆるしを乞いもとめ、シチリア王国の経営は聖教会の栄光に資せんがためであった。

私心あってのことではなかった、と神に誓言したと言い、その三ヵ月後、教皇マルティヌスもまた、不名誉と多大の借財を残してみまかった。

アラゴン十字軍は、次代教皇ホノリウス三世によって行なわれ、フランス軍の惨憺(さんたん)たる敗北に終わり、フィリップ三世もまた、十月、ビレネー山麓(さんろく)のペルピニャンに没した。

さらにまた、一ヵ月おくれて、ベドロもまた世を去った。

こうして、大いなるドラマ「シチリアの晩祷(ばんとう)」の演技者は、すべて、同年のうちに舞台から姿を消したのである。

top

**************************************** |