|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

5 ドイツ国王のカノッサの屈辱

1 カノッサにて top

一〇七六年十月、ドイツ諸侯は、マインツの南トリプールに集まった。

国王ハインリヒ四世が、この年の二月、教皇グレゴリウス七世によって破門されたので、これにどう対処したらよいかを相談するためである。

この国王破門は、その前月、ハインリヒ四世がウォルムスに諸候を集めて国会(封建諸候会議)を開き、教皇の廃位を決議させたことに対する教皇の反撃であった。

教皇は、国王ハインリヒを破門することによって、ハインリヒに臣従するものたちの、つまりドイツ諸侯の、国王ハインリヒに対する誠実の義務を解除したのである。

したがってハインリヒに忠誠を誓うものは、教皇に対し弓をひくことになる。

ウォルムスの国会では国王を支持した諸侯も、こういうことになっては、慎重に行動せざるをえない。世俗の諸侯にしても破門された国王をたてているわけにはいかない。ましてや聖職諸侯(司教や修道院長)の場合には、教皇にそむくことは、汎 ヨーロッバ的な教会組織から除外されることを意味する。

かくて情勢は急変した。トリプールの会議は、国王廃位を決議した。

ただし、もし翌年二月までに破門の免赦をうけることができるならば、この決議は無効となる。

できなかった場合には、二月二日に、教皇が主催してアウクスブルクで開かれる国会において、ハインリヒは位を追われることになろう、と。

ハインリヒは窮地に立った。やむなく、彼はウォルムス国会での決議を撒回し、アウクスブルク国会での教皇の裁きに従おうと宣言した。

だが、彼は、この場合でも先手をうつことを上策とみた。

翌年二月まで待つよりは、むしろ進んで教皇との和解をはかり、ドイツ諸侯に対する統制権を回復しようとしたのである。

一〇七六年の冬も深まったクリスマスの数日前、王妃、王子をともない、数人の従者をひきつれただけのハインリヒ四世国王の一行は、ライン川中流のシュバイエルをあとに、ひそかにイタリアに向かった。途中、ブルグント王国のブザンソンでクリスマスを祝い、護衛の一隊をととのえて、一行は厳冬のアルプスのモン・スニ峠を越えた。

モン・スニ峠越えは、遠まわりの道であったが、ほかの峠道はすべて教皇派諸候におさえられていて、妨害をうけることが予想されたからだった。

この年の冬は異常に寒く、ライン川はもとより、アルプスの南のポー川までが凍りついた、と年代記は証言している。

その厳冬のアルプス越えである。ロンバルディア平野にはいったハインリヒに陽光がまぶしかった。この地には反教皇派の勢力が強く、ハインリヒにつきしたがう軍勢の数はしだいに増え、やがて一行は、遠征軍と称してもおかしくはないほどの規模にまでふくれあがった。

すでにアウクスブルクに向かうためにローマをたち、北上中であった教皇グレゴリウスは、ロンバルディアの反教皇勢力に阻止されることをおそれて、トスカナの女伯マティルダの持ち城、アペニン山脈北端の要害カノッサ城にはいり、ドイツからの護衛隊の到着を侍っていた。 |

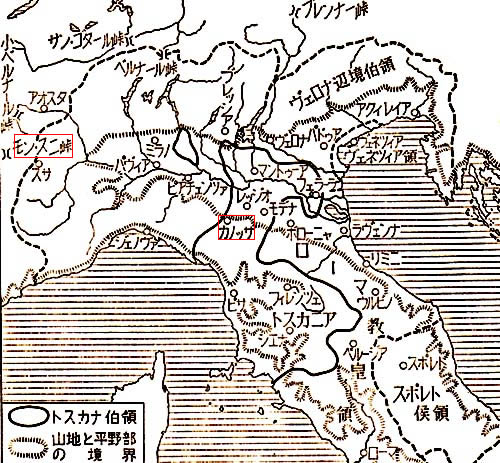

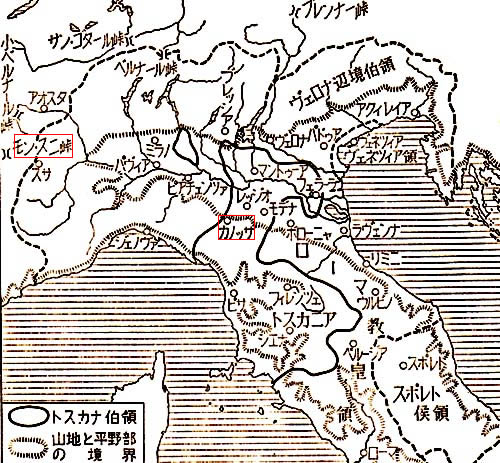

北イタリア

|

トスカナ伯領は、北イタリアを支配していたフランク王国のカロリング王家が、はやくも九世紀の末に消滅してしまったのちの混乱期に、マティルダの曾祖父にあたるアットー・アダルベルトが、カノッサ城を拠点に形成した支配領域にはじまる。

一〇二七年にはマティルダの父ボニファティヨが、ドイツ国王(皇帝)コンラート二世によってトスカナ辺境伯に授封された。

そして東のベロナ辺境伯領とともに、トスカナ伯領は、ドイツ皇帝権のおよぶアルプス以南の地域の南の辺境を構成することになった。

このころには、トスカナ伯領は、狭義のトスカナを越えて、北のマンツーア、フェラーラまでも含んでいた。

だが、ボニファティヨは、上ロートリンゲン(ロレーヌ)候の娘と結婚したため、ドイツ国王ハインリヒ三世と対立する立場に立つようになり、一〇五二年に暗殺された。

トスカナ伯領は、一時彼の妻にうけつがれたのち、一〇七六年にその娘マティルダに渡された。

こんないきさつから、マティルダは、ハインリヒ四世に好意をもたず、教皇と親しい関係にあった。

だが、彼女は、カノッサに到着したハインリヒ四世が教皇への接見を懇願し、教皇のかたくなな拒否にあったとき、ハインリヒの義理の母にあたるサボワの女伯アデライード、クリュニー修道院長ユーグとともに、ハインリヒのために教皇にとりなすこともしたのだった。

アペニン山脈が大きく西に湾曲するところ、東南にひらけるゆるやかな谷の上部に、カノッサの岩山はそびえている。

北をみれば、足下にひろがるロンバルディア平野をへだてて、アルプスの連山が、遠く銀色に輝いている。

岩山の頂上平地の東南端をすこしくだったところに、マティルダ女伯のカノッサ城の遺跡が、わずかに残っている。

これは城の楼門にあたる部分で、この楼門と城壁と、そして頂上平地直下の岩壁とにかこまれた中庭状のスペースをみとめることができる。 |

カノッサ城の遺跡

|

伝えによれば、ついに譲歩した教皇は、ハインリヒに対し、悔悛(かいしゅん)の実を示すことをもとめた。

カノッサの岩山には雪がふりつもっていた。

ただひとり三重の城門の第二門のなかにはいることを許されたハインリヒは、無帽、裸足、粗毛の修道衣を身にまとって、三日間、雪の上に立ちつくし、教皇の許しを乞いもとめたという。

いまに残る中庭状のスペースこそ、じつにハインリヒが立った場所ではなかったかと推測する歴史家もいる。

ほんとうにハインリヒは三日問、雪中に立ちつくしたのだろうか。これはもちろん疑問である。

だが肝心なことは、そのように当時この事件がうわさされ、後世に伝えられたということである。

ドイツ皇帝が教皇に屈服し、ひじょうな屈辱を耐えしのんだと、人々はみたのである。

だからこそ、この事件を「カノッサの屈辱」という。

教皇グレゴリウスは、ハインリヒに接見を許し、ドイツ諸侯との争いの解決を教皇の裁定にゆだねることを条件に破門をといた。

もはやハインリヒは、破門された王ではない。ドイツの反国王派諸侯は、ハインリヒの王位を否認する根拠を失った。

彼は、ひじょうな屈辱を耐えることによって、不利を有利にきりかえることができた。

とすれば、真のの勝利者は、じつはハインリヒであったのだろうか。

しかし、ことはそれほど単純ではない。

「カノッサの屈辱」にいたるまでの事件の経過を、以下にみることにしよう。

2 カノッサ以前 top

九一九年、東フランク王家の王に代わり、ザクセン侯家のハインリヒがドイツ国王に推戴された。

その子オットー一世が、アルプスを越えて北イタリアを征し、九六二年「ドイツ人とローマ人の皇帝」を袮したときから、いわゆる「神聖ローマ帝国」の歴史がはじまる。 (この呼称は十三世紀なかば以降に使用されたものだが、ふつう便宜上、当初からの呼称とされている。はじめは単に「ローマ帝国」であった)。

ハインリヒ、オットー父子は、マジャール人侵寇(しんこう=侵略)の防衛に功績があったとして、諸侯から王に推された。

ドイツの王制は、はじめから一種の選挙王制の性格をもっていた。

そのころ、ドイツ王国では、バイエルン、シュバーペンといった大きな諸候が、東フランク王権の衰退に歩調を合わせて、それぞれの領域支配をかため、その勢力はきわめて強かった。

ドイツ王国は、それらの諸侯領の連合体の観があった。

オットー一世以後、諸侯権力に対抗して王権を維持するために、歴代の国王は国内の教会、修道院を味方につけようとした。

教会の司教や修道院長は俗人の諸侯と同じく、いわゆる聖職諸侯としてそれぞれ一個の領主であり、しかも地方的な枠にしばられない全国的な組織をもっていた。

その彼らにしても王権は利用しがいがあったから、国王はたえず彼らに寄進をおこたらず、彼らもまた国王財政の大半を負担した。国王の軍隊も、また、大半は彼らの提供する兵力からなっていた。

国王のもとには、聖職者で構成された一種の行政府がおかれ、ここで書記としてはたらいていたものが、各地の司教職におくりこまれた。

ザクセン王家にかわったフランケン王家のハインリヒ三世(ハインリヒ四世の父、一〇三九〜五六)の代まで、王国統治のこの方式は、たしかに成功していた。

ハインリヒ三世の代は、かつてないまでに王権が強化された時代だったのである。

だが、この方式が十分に働くためには、国王が、聖職諸侯、つまり司教や修道院長の叙任権(任命権)を完全に掌握していなければならなかった。この権利が否認されるとき、国王の王国統治の体制はくずれる。

まさしく、そのような事態が起こり、以下に述べるような、ドイツ国王対ローマ教皇の闘争がはじまった。

これを「聖職叙任権の争い」と呼ぶ。

国王の聖職叙任権を否定する声は、二方面からきこえてきた。ひとつはドイツ諸侯の側からで、ひとつはローマ教皇庁からであった。 |

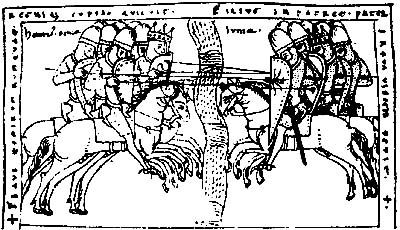

皇帝オットー三世による司教叙任(じょにん)

|

九世紀以降、徐々に進展していた農業技術革新の動きはようやく実をむすびはじめ、十一世紀にはいるころには各地で開墾の動きが盛んになった。

この開墾事業は、おもに修道士によって行なわれた。

各地の領主が修道士に土地を寄進し、開墾を行なわせたのである。

こうして、オットー一世の代には百あまりにしかすぎなかった修道院の数は、ハインリヒ四世とグレゴリウス教皇の争いがはじまるころまでには、ほぼ七百に達した。

さて、ここで問題が生じた。新設修道院に対し叙任権を行使するものはだれか。

王権は、当然これをねらった。

自領内に新設修道院をもつ諸侯は、この王権の介入を警戒した。

そして、新設修道院の保護者に教皇をたて、教皇から当該修道院をあずかるというかたちにしたのである。

教皇を保護者とした修道院を「自由修道院」と呼ぶ。教皇は、この自由修道院運動を徹底して援助した。

地方領主の自生的な勢力伸張の動きが、国王の王国統治の重要な手段であった聖職叙任権を拒否したのである。

しかも、この場合、領主層は、ローマ教皇をうしろ楯にかつぎだした。

これは、考えてみれば必然の事態であった。

司教、修道院長等、高位の聖職者は、一個の領主であるとともに、ローマ・カトリック教会の聖職者組織を構成する一分子であった。

その任免に、教会組織の最高の長であるローマ教皇がかかわりえないという法があろうか、そう、教皇庁は考えていた。

いや、より正確には、ようやくそう考えるようになったというべきかもしれない。

ドイツの諸侯はそこまでは考えず、ただ王権に対抗するための方便として、教皇をうしろ楯にたのんだにすぎなかったとみてよい。

だが、当時、教皇権は、ようやく長い眠りからさめて、おのれの求めるところを求めようと行動を開始していたのである。

教皇権は、このチャンスをのがさなかった。

ねらいは、国王をふくめ、一般に俗人による聖職叙任の慣行を根絶することにあった。

十世紀のローマ教皇庁は、いちじるしく腐敗堕落していた。

ローマ教会の司教、すなわち教皇の座そのものが、有力なローマ市民の私権の対象として取り引きされるという実情だったのである。

なにしろ総元締めがそんな具合だったのだから、ヨーロッパ各地の教会、修道院の世俗化傾向にはおそるべきものがあった。

聖職者の規律はゆるみ、とくに妻帯はあたりまえのことであり、高位聖職者のあいだでは聖職が公然と売買されていた。

司教職や修道院長職が、純然たる財産として取り引きされ、相続の対象となっていたのである。

当時、こういった聖職者妻帯や聖職売買の風潮は、当然の慣行とみられていたのであって、人々は、なんらそのことに疑念をさしはさまなかった。

いわば、教会とはそういうものだ、と考えられていたのである。

俗世的教会の古きよき時代であった。

だが、これはおかしいのではないかと考える人も、やがては出る。

彼らは教会が、この汚れた慣行から純化されねばならぬと説いた。

この教会純化運動は、クリュニー修道院に結集した人々によって展開された。

十世紀の初頭、ブルゴーニュの地に建てられたクリュニー修道院は、ヨーロッパ修道院組織の開祖、六世紀の聖ベネディックスの定めた戒律にしたがう修道院で、きわめてオーソドックスな一修道院にすぎなかった。

ただ、ここの修道士たちは、戒律の厳格な実践を要請され、たしかにその修道生活にはみるべきものがあった。

この点がほかの修道院とはちがっていた。

さらに、この修道院の建設文書には、修道士による院長選挙の規定、あらゆる世俗権力の干渉の排除がうたわれていた。 |

クリュニー修道院

|

だが、この点は、どちらかといえば、あいまいな主張で、世俗の権力者の聖職叙任を、その意図が正しいかぎりという条件つきではあったが、クリュニー主義はみとめていたのである。

クリュニー改革の本質は、あくまで修道生活の純化にあった。

だからこそ、各地の王侯貴族は、自領内の聖職者の風紀を正そうと、資材を寄進してクリュニーの支修道院を作り、その改革を導入したのである。

アキテーヌ侯領、ブルグント王国、ロートリンゲン(ロレーヌ)侯領、ノルマンディー候領、フランドル伯領などが、改革を導入したおもだった土地であった。

ドイツでは、ハインリヒ三世がクリュニー主義に同調し、国内聖職者の規律矯正にのりだした。

それどころか、彼は、ローマ教皇庁の改革にまで手をつけようとした。

この行動は、ドイツ国王すなわち「ローマ皇帝」は教会管轄権をももっているという考えかた、いわゆる皇帝神政政治の理念にもとづいていた。

この理念は、古代ローマ皇帝および東ローマ皇帝に体現されていたものであったが、じつは、西ヨーロッパに皇帝権が復活したとき、つまりシャルルマーニュ(カール大帝が西ローマ帝国を復興したとき(八〇〇年)、この理念は否定されていたのである。

シャルルマーニュは教皇レオ三世から皇帝の冠をうけた。

このとき、教皇は皇帝の同等者ないし上位者との意識のうえに立って、行動していたのであった。

しかしその後、教皇権は沈滞し、せっかくうちたてた新しい理念を、現実の政治世界に展開する能力を失った。

こうして皇帝権の優越という考えかた、神政政治の理念は、いぜんとして、一般の常識として残ったのである。

ドイツ国王すなわち皇帝が、聖職叙任権を通じて、国内の教会、修道院に対する統制権をにぎっているという事態は、この神政政治の理念の端的な表現なのであった。

さらに、ハインリヒ三世がローマ教皇庁の改革にのりだすというのも、これは皇帝として当然の行動であるとハインリヒ自身考えていたし、これに疑念をさしはさむ人は少なかったのである。

だが、皇帝ハインリヒのこの素朴な確信は、ハインリヒ自身の押しすすめた改革運動それ自体がもっている内的論理によって否定されることになった。

改革された教皇庁は、皇帝権をもふくめ、いっさいの世俗権力からの「教会の自由」を主張し、皇帝神政政治の理念と慣行を粉砕したのである。

ハインリヒ三世は、一〇四六年以降、みずからローマにおもむき、教皇の任免を左右した。

一〇四九年、彼は、彼のいとこにあたる、ロートリンゲンのツールの司教レオを教皇の位につけた。

レオ九世(一〇四九〜五四)である。

レオは、クリュニー主義に微した峻厳な改革主義者であり、彼に従って、おおぜいの改革主義者が教皇庁にはいった。

そのうちのひとりヒルデブラントは、以後、レオ以下五代の教皇を補佐し、やがて一〇七三年、みずから教皇の座につき、グレゴリウス七世を名乗ることになる。

こうして、レオ九世の代、ローマ教皇庁改革の動きがはじまったのである。

しかし、レオの代には、まだ、教皇権の皇帝権からの独立という主帳は、改革のプログラムにあがってきてはいない。

その主張をうちだすには、ハインリヒ三世は、あまりにも強力な皇帝であった。

だが、レオは、その登位の当初から、従来行なわれていた皇帝治世暦にかえて、教皇在位の紀年に自分の登位年をもちいている。

つまり「皇帝ハインリヒ治世第十年」と記載するのをやめて、「教皇レオ登位初年」と記述させたのである。

ここに、教会の自由」を志向するレオの意志をはっきりと読みとることができる。

さらに、レオは、ドイツ国内の「自由修道院」運動を積極的に援助した。

このことは、各地の自由修道院の総元締めとみられるにいたった、ライン上流シュバルツバルト(黒森)のヒルサウ修道院(九世紀初頭に創建)が、半世紀ほどの荒廃ののちに、レオの指金によって再建されたという事実からも、はっきりと知られる。

ハインリヒ三世の在世中、ローマ教皇庁は、その改革の底意を秘めていた。

だが、影の実力者であるヒルデブラントに補佐された歴代の教皇は、ちゃくちゃくと準備をすすめていた。

一〇五六年、ハインリヒ三世が死に、あとを継いだハインリヒ四世はまだ幼かった。

教皇庁は、がぜんその底意をあらわにした。

一〇五九年、教皇ニコラウス二世は、枢機卿会議による教皇選挙の規定を公布した。

枢機卿は、キリスト教会の「かなめ」、すなわちローマ教会に近くある者の意で教皇補性の高位聖職者をさす。

これは明白に、教皇選挙への世俗権力、具体的には皇帝の干渉を排除しようとするものであった。

さらに、一〇七三年みずから教皇の座についたヒルデブラント、すなわちグレゴリウス七世が、一〇七五年初頭、教書(教皇の命令書)を発して、俗人による聖職者叙任を禁止したとき、教皇庁の改革運動の真の意図が明らかになった。

それは、まさしく「教会の自由」、あらゆる俗権からの無条件の独立を志向するものであった。

すでにこれは、クリュニー主義の枠をこえて、皇帝神政政治の理念そのものに対する挑戦であった。

しかも、これは、ドイツ国王の王国統治の原理をつきくずそうとするものであった。

国内諸侯の統制にかまけていた若い国王ハインリヒ四世はがくぜんとした。

追い討ちをかけるように、この年の末、教皇はハインリヒに対し、破門を警告して恭順をうながす書簡を送った。

だが、ともかくも、この段階では、ハインリヒは諸侯に対する統制権を、なお確保しており、翌年一月、ウォルムスに召集された諸侯の会議は、ハインリヒを支持し、グレゴリウスの高位決議を行なったのである。この決議の賛同者のなかには、司教、修道院長たちがおおぜい加わっていた。

だが、グレゴリウスは、平然として、彼のプログラムを最後まで押しすすめていった。

復活祭直前の公会議の席上、彼は、荘重簡潔な言葉でドイツ国王を破門し、臣下の彼に対する誠実の義務を解除した。

グレゴリウスの計算では、この破門宣告に対し、ドイツ諸侯は、かならず反応を示すはずであった。

それは、事の必然というべきであった。

そうしなければ、諸侯が王権に対抗するための方便として教皇権をうしろ楯にしたということの意味がなくなってしまう。

破門は、教皇権の最後の切り札である。

このゲームの、いわば教皇のパートナーであるドイツ諸侯は、教皇の切り札に対し、求められたカードを出さなければならない、その結果がどうてようとも。

諸侯は教皇の期待を裹切らなかった。

彼らはトリプールに会合を開き、ハインリヒに反対票を投じたのである。

3 カノッサ以後 top

破門はとかれた。トリプールの決議は効力を失った。

諸侯は教皇を裏切らなかったが、教皇は諸候を裏切った。

ハインリッヒはただちにドイツに帰り、教皇の来訪か阻止した。

いまや、ふたたび聖職諸候の支持は彼の側にあり、くわえて、ライン流域の諸都市が王権を支持していた。

反国王派諸侯は、三月、フランケンのフォルヒハイムに集まり、シュバーペン候ルドルフを対立国王にたて、あくまで抗戦の構えにでた。

ハインリヒ四世は、これを国王に対する反逆として、教皇に対し反逆者の破門を要求した。

教皇は自繩自縛(じじょうじばく)におちいった。

破門をといた以上、ハインリヒはドイツの正当な国王であった。

ハインリヒの要求は正しい。

だが、グレゴリウスは、じつに正直な理想主義者であった。

カノッサでの免赦を自分の失政とみとめ、一〇八〇年の復活祭前の公会議において、ふたたびハインリヒを破門し、対立国王ルドルフをドイツの正当の王とみとめたのである。

情勢は、いまやハインリヒの思うがままに動いた。

教皇の再度の破門は不当であった。

彼はただちに、六月、アルプスのブレンナー峠の南のブリクセンというところに、ドイツおよびロンバルディアの司教を集め、公会議を主催し、グレゴリウスの廃位を決議させ、対立教皇をたてた。

一方、諸侯と戦って、十月、ルドルフを敗死させた。

そして、さらに翌年には、軍をひきいてアルプスを越え、ローマを囲んだ。

トスカナの女伯マティルダには、救援の軍を動かす力はなかった。

こんなこともあろうかと、先年グレゴリウスは、ノルマンの騎士ロベール・ギスカールに対し、その南イタリア領有を承認し、教皇への臣従をうけいれていたのだが、しかしギスカールは、この主君の危機を横目にみて東ローマ帝国のバルカン半島領への進出計画に専念していたのである。

グレゴリウスは孤立していた。

一〇八四年、ハインリヒはローマ市を制圧した。グレゴリウスは市内の聖アンジェロ城にたてこもっていた。

三月、ハインリヒは、彼のたてた対立教皇の手から帝冠をうけた。

やがて、ようやく腰をあげたロベール・ギスカールの軍勢がローマについた。

ハインリヒは戦いをさけてローマをひきあげた。

ギスカールの軍勢は、ローマを荒らしたのち、グレゴリウスを擁して、ナポリ南方のサレルノにひきあげたのである。

翌年三月、グレゴリウスはその地で没した。

やはりハインリヒが勝ったのだ。

皇帝の神政政治はみごとに守られた……。そう結論したくなる。

だが、そう結論するには早すぎる。この段階ではまだ結論はでていなかったのである。

その後、あいついで立った対立国王をくだしてドイツ諸侯に対する統制を回復したハインリヒも、ロンバルディア都市勢力の反抗に苦しめられた。

グレゴリウスの意志をついた教皇ウルバヌス二世(一〇八八〜九九)は、一〇九三年、ハインリヒの一子コンラートを対立国王に擁立し、ドイツの内乱を助長した。

さらに、彼は、一〇九五年、聖地イェルサレム奪回の十字軍を提唱し、彼の母国フランスの封建領主層を動員して、この大事業をやりとげた。

これは、じつに鋭敏な政治感覚の表現であった。

いわば、これは、ヨーロッパの国際政局の指導権をにぎるものは教皇であることを誇示する一大狂言の演出にほかならなかったともいえるのだ。

理想主義者グレゴリウスは、皇帝と理念の闘争をたたかった。

現実家肌のウルバヌスは、まず、現実の世俗の権力者たちを動かしてみせたのである。

ハインリヒはおのれの不利をさとった。

彼は、聖地十字軍に参加することによって破門の許しを得ようとしたが、ウルバヌスはこれを拒否した。

対立国王であった息子のコンラートが一一○一年に死んだのち、自分の後継者とみこんでいたもうひとりの息子ハインリヒもまた、敵陣にはしった。

一一〇六年、破門された皇帝ハインリヒ四世は、失意のうちに死んだ。 |

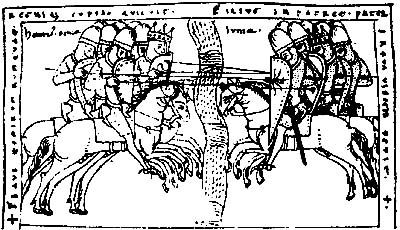

息子ハインリヒ五世と戦うハインリリヒ四世

|

ちょうどグレゴリウスの後継者が現実政治家のウルバヌスであったのと対をなすかのように、ハインリヒ四世をついだハインリヒ五世もまた、抜け目のない現実政治家であった。

聖職叙任権の問題は、一一二二年、彼と教皇カリスツス二世とのあいだに成立したウォルムスの協約で、一応の解決をみたのだが、これは、ある意味では、まったく政治的妥協の産物であったのである。

この協約によって、ドイツ国王は、司教、修道院長を叙任する権利を放棄した。

だが、その領地を国王の封建知行とみなし、これを授封する権利は確保したのである。

しかも、ドイツ国内に関しては授封が叙任に先行するときめられた。

つまり、国王が知行をあたえないかぎり、教皇は叙任を行なえないことになる。

イタリヤおよびブルグントに関しては、この関係が逆になる。

つまり、教皇の叙任権が優先するときめられたのである。

かくてハインリヒ五世は、名を捨てて実をとったというべきか。

ドイツ国内の聖職諸候の選任については、いぜんとして国王の統制がおよぶのである。

だが、このことは、教皇対皇帝の理念のたたかいにおける皇帝の勝利を意味するものでは、けっしてなかった。

むしろ、逆である。

原理が慣行として運用されるということと、原理が否定され、慣行だけがかたちを変えて残るということとは、けっして同じことではない。

現実主義を標榜する者は、しばしばこの点てあやまりを犯す。

聖職叙任権の問題は、以後、現実政治の次元において、個々のケースごとに紛争の種を提供しつづけるであろう。

だが、理念のたたかいは、ウォルムスの協約で終わった。

ドイツ国王は、神政政治の原理を喪失したのである。

「カノッサの屈辱」は、やはりドイツ国王の大いなる屈辱であった。

top

**************************************** |