|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

2 動乱の地中海

1 東ローマ帝国ユスティニアヌス皇帝の再征服

top

|

600年前後の地中海世界――東ローマ皇帝がローマの復活を夢見て兵を出したが、

結果はさらにローマを荒廃させたに過ぎなかった。

|

ローマ帝国は、五世紀末に滅亡したのではなかった。

帝国の東半分は、なお存続していたのである。

だが、なお存続していたとはいえ、このいわゆる東ローマ帝国(首都コンスタンチノーブルの古名ビザンティウムから、通称「ビザンティン帝国」)も、けっして、ゆるぎなく安泰であったわけではなかった。

皇帝アナスタシウス(四九一〜五一八)が、黒海からマルモラ海にかけて、「アナスタジウスの壁」と呼ばれる長城を建設したことにうかがえるように、ドナウ川は、もはや防衛線ではなくなっていた。

ドナウ川の南にはゲルマン諸族が、北にはスラブ諸族、ブルガリア人、フン族がひかえていた。

シリアのペルシァとの国境は、つねに危機をはらんでいた。

しかも帝国領内部にも、大きな問題があった。

東ローマ帝国は、バルカン半島、小アジア半島、シリア、エジプトの四地域からなるが、このうちの、シリア、エジプトの民族主義的な動きが、キリスト教会の教義論争とむすびついて、帝国を解体の危機にさらしていたのである。

これらの地域の教会では、単性論派と呼ばれる教派が主流をなしていた。

単性論とは、簡単にいえば、キリストには神と人とのふたつの性質が共有しているという正統派の主張を認めず、ただ神としての性質をしか認めない考えであって、オリエント的神秘主義の影響が濃厚にあらわれている。

これは、四五一年のカルケドンの公会議において、ネストリウス派とともに否認された数義であった。

皇帝アナスタシウスは、単性論派に同調する教会政策をとり、シリア・エジプトの離反傾向をともかくもおさえ、古代以来の都市経済の振興をはかり、現状の維持につとめた。

だが、現状の維持には、おのずから限界がある。

一代おいて皇帝ユスティニアヌスの代(五二七〜六五)その一見はなやかな事績のうちに、古代ローマ帝国は、その良い生涯を閉じたのである。

イタリアはラベンナのサン・ビターレ寺に、ユスティニアヌス皇帝夫妻をえがいた有名なモザイク壁画が残っている。

そのユステティニアヌスの哀情には、なにか聞(き)かん気(き)なところが感じられる。

そして、皇后テオドラは、冷静沈着な女丈夫といったところだ。

事実、テオドラはユスティニアヌスのよき支えであった。

皇后テオドラは、 コンスタンティノープルのピッポドローム(競馬場)付属娯楽場の熊使いの娘であって、一時はヌード・ダンサーだったこともある女性だという。

当時、伯父ユスティヌス帝の側近にあった青年士官ユスチアヌスとむすびつき、以後、五四八年に死ぬまで、夫を助けるよき妻であった。

夫の登位そうそう、五三二年、ピッポドロー厶の二輪馬車競技にからむ宮廷内の党派争いが、民衆の暴動を誘発して、いわゆる「ニケの反乱」が起きたが、このとき弱腰の夫をはげまして、帝位を守りとおさせたのも、また、テオドラであった。

テオドラはアレクサンドリアで生活したことがあって、単性論派に対して理解があった。そのテオドラの目に、夫の政治のやり方は、きわめて危険なものと映じたにちがいない。

ユスティニアヌスの政治は、ディオクレティヌス帝以来の専制帝王主族を完成させたものであった。

経済、行政の諸制度はまったく改革されなかった。

古代ローマ帝国の体制がそのままに維持され、ただ徹底的な集権化が行なわれたのである。教会の問題も、また、皇帝の権限に属すべきものとされた。 |

東ローマ帝国皇后テオドラ

|

この、いわゆる皇帝教皇主義は、当然、ローマ教会とコンスタンティノーブル教会とを対立させる結果になる。

さらにはまた、帝国領内の単性論派の離反傾向をますます強めることになる。

陰に陽に夫の専横を牽制したテオドラ皇后の存在が、わずかにエジプト、シリアの分離をふせいでいたのであった。

いわゆる「ユスティニアヌスの再征服」、つまり東ローマ帝国による西部地中海制圧という大事業は、ユスティニアヌス皇帝のいだいていた古代ふうのローマ帝国理念の、華麗な表現であった。

|

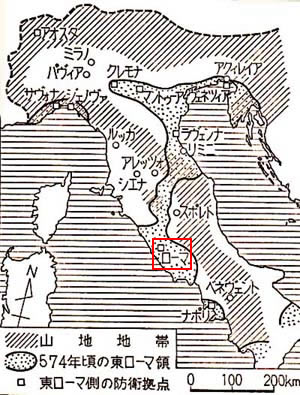

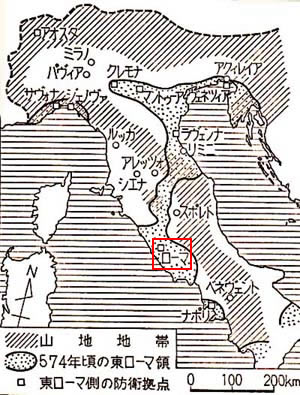

動乱の地中海――東ローマ帝国の出兵はローマの傭兵だった東ゴート王国を消滅させた。(最初の地図)

|

それにしてもユスティニアヌスは、じつに都合のいいときに皇帝になったものである。当時、北アフリカのバンダル王国には内紛があり、また、イタリア半島の東ゴート王国では、ユスティニアヌス即位の前年にテオドリック王が死に、王権が弱まり、東ゴート人とローマ人の対立が、ようやく表面化してくる情勢にあったのである。

四七六年、最後の西ローマ皇帝ロムルス・アウグスツルスの廃位以後、一時、イタリア半島には、傭兵隊長オドアケルによる、なかば非合法の政権が成立した。

当時の東ローマ帝国皇帝ゼノンは、パンノニアに盟約族として国を建てていた東ゴート族の一首長、テオドリックにオドアケル追討の権限をあたえた。

テオドリック王は、兵力二万、全体で十万といわれる族民をひきつれてイタリアにはいり、オドアケルを倒し、四九七年には、東ローマ皇帝アナスタシウスから、イタリア半島において皇帝権限を代行する地位をあたえられた。

ここに成立した東ゴート王国は、ゲルマン人が支配者としてローマ人にのぞんだのだが、イタリア半島のローマ人社会には、まったく改変を加えず、ローマ帝国の諸制度は、そのまま維持された。

なにしろ、テオドリック治下のローマ人は七百五十万、ゴート人は十五万ないし二十万という推算例があるほどで、ゴート人は数的に劣勢であり、彼らが濃く定着したのは、首都ラベンナ周辺、およびポー川下流域にすぎなかった。

テオドリック王としては、ローマ人との協調政策をとらざるをえなかったし、また、事実、彼には、ローマ人社会を破壊し、そこに新しい秩序を作りあげようとする気など、まったくなかった。

テオドリックは、フランク、ブルグント、バンダル等のゲルマン諸族との同盟体制の確立をめざしていたといわれる。

しかし、これも西ローマ帝国再建という構想の上に立つ企図であった。 |

ローマの代官だった東ゴード王

テオドリック

|

北フランスに着実にその勢力を伸張していたフランク族はこの企図に反撥し、また東ローマ帝国もテオドリック王に警戒の視線をそそぐようになった。

テオドリック王は、東ローマ皇帝のイタリア半島における代官にすぎない。

西ローマ皇帝になろうなどとは、もってのほかの考えであった。

こうして皇帝ユスティヌス(五一八〜二七)の登位とともに、東ローマ帝国の対イタリア政策は大きく転換した。

ユスティニアヌス皇帝の東ゴート征服の舞台が、ここに準備された。

五二六年、テオドリック王は、幼い孫アタラリックを後継者に指名して死んだ。

後見に立ったその母、テオドリックの娘アマラスンタの親ローマ政策はしだいに族民の不満を招くようになり、五三四年、アタラリックが死ぬとすぐ、アマラスンタは殺された。

法的にはあくまで東ゴート国王の宗主(上級君主)である東ローマ皇帝ユスティニアヌス(五二七〜六五)は、ここに東ゴート制圧の機会をつかんだ。

これよりさき、すでにユスティニアヌスは、ササン朝ペルシァと協定をむすんで東の国境を安定し、背後の脅威をのぞいたうえで、親ローマ的な王が廃立されたバンダル王国の内紛を口実に、将軍ベリサリウスに一万の歩兵と六千の重装騎兵をあたえ、北アフリカのバンダル王国征討に向かわせていた。

バンダルはもろかった。

五三三年の秋には、バンダル王国の首都カルタゴはローマ軍を迎えいれた。

原住民ペルベル族の反抗も押えられた。

バンダル領北アフリカを制圧したペリサリウスは、五三五年、同じくバンダル領のシチリア島を占領し、そのままイタリアにはいってナポリを征し、翌年、ローマ人から解放者と歓呼されながらローマに入城したのである。

だが東ゴートは、バンダルよりねばり強かった。

彼らは、新王ビティギスを立て、一時はベリサリウスを守勢に追いこんだのち、ラベンナに拠って、あくまでも抵抗した。

五四〇年、ベリサリウスは、ようやくラベンナをおとしいれ、ともかくも一時は東ゴート制圧に成功したのである。

だがその後、ペリサリウスが、兵を東にかえして東境のペルシァと戦っていたあいだに、東ゴートは、ボー川以北に、ふたたびその勢力をもりかえし、有能な王トティラのもとに、五五〇年ごろには、数個の港湾都市をのぞくイタリア全土をとりかえし、さらにシチリア、サルデーニャをも占拠するほどの勢いをみせた。

東ゴート戦役は第二期に入った。

将軍ナルセスのひきいる三万余の東ローマ軍と東ゴー卜軍の死闘が、イタリア全土にくりひろげられた。

五五二年、ナルセスは、ようやくアペニン山中にトティラを倒し、なお残敵を掃討したのち、五五五年、イタリアは東ローマ帝国領に統合された。

戦乱の二十年間に、イタリアは荒廃した。永遠の都ローマも田野と化した。

五三七年、ビテイギスのひきいる東ゴート勢がローマをかこみ、水道を破壊した。

水を絶たれたローマに悪疫が流行し、人口は激減した。

開城したあとの人口は、わずかに五百人あまりにすぎなかったと伝えられる。

このような光景が、イタリア各地にみられた。

人口の減少は百万を越えたと推算されている。

東ローマ帝国ユスティニアヌス皇帝の再征服は、イタリアの古代の終焉(しゅうえん)を意味したのである。

2 衰運の老帝国 top

ユスティニアヌス皇帝は栄光に輝いた。

イタリア半島、サルデーニャ、シチリア諸島、北アフリカ沿岸から西ゴート領のイベリア半島(スペイン)、地中海岸など、西部地中海の要所が東ローマ帝国領として確定し、地中海は、ふたたび「ローマの湖」となった。

だがその栄光は、つかのまの輝きであった。

ユスティニアヌス没後三年、五六八年に、パンノニアにいたランゴバルド族(最初の地図参照)が北イタリアに侵入した。

うちつづいた戦乱と、戦後ユスティニアヌスが戦費回収のために課した巨額の税金とが、イタリアのローマ人をすっかり疲弊させていたときだけに、侵入するゲルマン人に対するローマ人の抵抗はもろかった。

ランゴバルド族は、族長アルボインにひきいられて、まずアペニン山脈以北、パビアを中心とする地域に濃く定着した。 彼らは、それ以前にイタリアに入った東ゴートなどのゲルマン諸族とはちがっていた。

彼らは、ローマ人との共存を望まず、支配者としてローマ人にのぞんだ。

彼らは、ローマ人地主の士地を自由に収奪し、ローマ人を隷農として使役した。

彼らの王は、東ローマ皇帝と対等の存在であり、もはやその代官ではなかった。

彼らの法律は、ゲルマン民族の法慣習を強く表現するものであった。

アルボインは、まもなく王妃の手にかかって倒れた。

そののちの十年ほどの王位空白の期間に、ランゴパルド候の各氏族は、それぞれの首長にひきいられて、半島各地を占拠した。

なかでも、南イタリアのスポレト、ぺルベントを支とした二氏族は、ミラノ北方のモンツァを首卸とする王家の系譜が北イタリアに確立したのち、なかば自立的な候領を形成した。

今日においてもイタリアの大きな政治問題となっている南北イタリアの対立は、その根源をじつに、ここに発しているのである。 |

6世紀末のランゴバルト王国

彼らはローマ人に厳しかった

|

東ローマ帝国は、なおイタリア総督府をラベンナにおき、ランゴバルド王国と協定をむすんで、ラベンナ、ベネチア、ローマを南北につなぐ帯状の地帯と、長靴の爪先と踵(かかと)の部分、つまりカラブリアとアプリア、ざらにナポリ、ジェノバの両都市に対する宗主権を確保したが、事実上、イタリア半島を失った。

実際、東ローマ帝国としては、イタリア半島どころではなかった。

帝国の心臓部であるシリア、エジプトが、ササン朝ペルシァの脅威にさらされていたのである。

そのうえ、北方のアバール族、スラブ諸族の動きがはげしかった。

そして、ペルシァの脅威をようやくにして退けてみれば、さらに恐ろしい敵、若々しいイスラム教徒が東部地中海に征服の手をひろげてきた。

老大国東ローマは、ユスティニアヌスの夢をふたたび追うよりも、まず帝国の保全に力をつくさなければならなかった。

ユスティニアヌス没後、帝権はいちじるしく衰弱し、ついに、七世紀初頭、反乱を起こした軍隊に擁立された帝位潜称者フォーカスが出現した。

ランゴバルド族と協定をむすび、彼らのイタリア支配を認めるにいたったのは、この皇帝の代のことである。

アフリカ総督の息子ヘラクリウスは、ここにクーデターを起こし、六一〇年、帝権を掌握した。これがヘラクリウス朝(七一七年まで)の統治のはじまりである。

ヘラクリウスの統治(六一〇〜四一)の初年、北方のアバール族は、「アナスタシウスの壁」を越え、首都にせまっていた。

ペルシァ軍は、ダマスクスとイェルサレムを占拠し、エジプトに遠征軍を送り、アレクサンドリアを攻囲していた。

六一七年、小アジア半島に侵入したペルシァ軍は、コンスタンティノープルの対岸に陣をかまえ、アバール族と呼応して、東ローマ帝国の息の根をとめようとする勢いだった。ヘラクリウスはアバール族を買収し、全力を対ペルシァ戦にそそいだ。

守勢をすててあえて攻勢にでた東ローマ軍は、海路、小アジア半島のつけ根、イプソスにまわり、六二二年、ペルシァ軍を破って、アルメニア地方に進出することに成功した。 |

ササン朝ペルシャ(東)、イスラム(南)、東ローマ帝国領(西)

|

そこを基地としたヘラクリウスは、六二七年、ニネベにペルシァ王コスロー二世と戦い、これを破り、その勢いをかって、翌年、ペルシァの首都クテシフォン城門にせまり、ペルシァに和平を強要した。

ここにペルシァの脅威は去り、オリエント(東方)の領土は、ともかくも保全された。

だが、イッソスの勝利の年、六二二年こそは、じつに、マホメットの聖遷(ヘジラ)の年であった。

ヘラクリウスの輝かしい勝利は、おそらく彼が夢想さえしなかったにちがいないアラブ人の活動によって、まもなく、なんの意味ももたなくなってしまったのである。

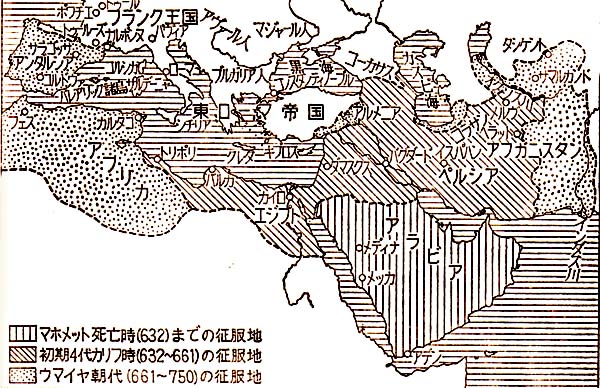

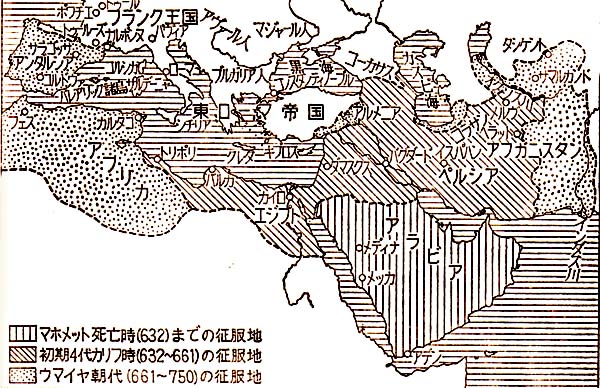

イスラムの予言者マホメットが、その教義の峻厳さにより、メッカでの宣教にはげしい迫害をうけたため、信徒とともにメディナへ逃れた聖遷(ヘジラ)の年(六二二年)から、マホメッ卜の死をむかえた六三二年までの十年間に、アラブ半島の全スラブ民族は、イスラムの旗のもとに統一された。

イスラムとは「神への服従」を意味し、信徒には「聖戦(ジハルド)」の義務が課せられる。

初代カリフ(マホメットの後継者)アブー・バクルの代、使命感にもえたアラブ軍団のエネルギーは、奔流のような勢いで、半島の外へ流れ出た。

「イスラムの剣」とあだなされた名将ワリードのひきいるイスラム軍団は、六三四年、死海南岸に東ローマ帝国のシリア方面軍を破り、ダマスクスを占領した。

意外な情勢の展開におどろいたヘラクリウス帝は、いそいで大軍をシリアに南下させた。

両軍は、六三六年、ヨルダン川の支流ヤルムーク川のほとりで会戦した。

熱風の吹きあれる盛夏八月のことであった。

東ローマ軍は壊滅した。ダマスクスに半月旗がひるがえり、シリアはアラブ領と確定した。

これが東ローマ帝国とペルシァ帝国にとっては悲劇の、イスラム帝国にとっては勝利の序奏であった。

六四一年のネハーベントの戦いに死力をつくしたのち、ササン朝ペルシァ帝国は倒れ、ペルシァ領メソポタミアは、イスラム帝国に併合された。

これと併行して、西方エジプトに向かったアラブ勢は、六四二年、アレクサンドリアを占拠し、東ローマ帝国は、エジプトを失った。

さらに西に進んでチュランアを、海上に出てキプロスを攻略した半月旗軍を押しとどめようと、六五五年、東ローマ帝国艦隊は、小アジア半島のキリキアの沖あいにアラブ艦隊と対決したが、あえなく壊滅した。

こうして、東ローマ帝国は、七世紀の中葉に、オリエント、および東部地中海に対する統制権をまったく失った。

七世紀の後半には、東ローマ帝国はペルシァ帝国のあとを追うかのようにみえた。

六六一年に成立したサラセン帝国ウマイヤ朝は、首都をダマスクスにおき、陸路を小アジア半島の内陸経由で、海路を小アジア半島沿岸ぞいに、東ローマ帝国攻勢の歩を進めた。

六七三年から八年にかけて、コンスタンティノープルは、海陸両面から攻囲された。

だが、このころすでに、ヘラクリウス帝によってその基礎のおかれた東ローマ帝国の国制改革は、ようやくその実をむすびつつあった。

これは、簡単にいえば、都市経済の主要な拠点てあったシリア、エジプトを失った事態に対応して、小アジア、バルカン半島の自作農を育成する政策であった。

この自作農は農兵としての性格をもち、各軍管区の長官に統率される。

ギリシャ火(一種の火薬) |

生活の基盤をしっかりとあたえられ、訓練のゆきとといた兵士たちの軍隊がここに創出され、これがアラブ勢の攻勢をよく排除しえたのであった。

東ローマの海軍は、アラブ艦隊がボスポラス海峡にはいるのをゆるさず、「ギリシア火」と呼ばれた一種の火薬(硫黄を主成分にした発火性物質)を使って、アラブ勢をさんざんに苦しめた。

小アジア半島のアラブ勢は、だいたい、タルソスから黒海の東端にいたる線までに押しかえされた。

七一七年、コンスタンティノープルはふたたびアラブ勢に攻囲された。

だが、東ローマは、この年帝位についたイサウリア朝のレオ三世の指導のもとに、一年間の攻防の末、首都の防衛に成功した。

東ローマ帝国は滅亡をまぬがれ、東部地中海の制海権も奪回することができた。

3 イスラムの西進 top

|

イスラムの世界がマホメット→初期4代カリフ時代→ウマイア朝代と拡大してゆく

|

東ローマ帝国は、小アジア半島とバルカン半島を、やっとのことで守りとおした。

だが、ユスティニアヌス帝の夢が残した北アフリカの東ローマ領には、半月旗(イスラム)が高くひるがえったのである。

七世紀のなかばにチュニジアを占拠したアラブ勢は、ウマイア朝の初代カリフ、ムアーウィアの代に、カルタゴの南にカイルワーン市を建設し、ここを基地として、さらに西に進んだ。

東ローマ帝国の最後の拠点カルタゴは、六九七年に陥ち、だいたい七〇〇年ごろまでに、半月旗は北アフリカの大西洋岸に到達した。

やがて、第六代のカリフ、ワリード一世(七〇五〜七一五)の代に、イスラム勢はヨーロッパの一角、イベリア半島にとりついた。

ベルペル族の解放奴隷出身のターリク・ビン・ジヤードのひきいる軍勢が、七一一年に、ジブラルタル海峡を渡ったのである。

ジブラルタルという呼称は「ターリクの山」を意味する「ジャバル・ターリク」から出たものであり、ターリクのひきいる軍勢が渡りついたイベリア半島側の地点の呼称である。

当時、イベリア半島に国を建てていたゲルマン部族の西ゴートは、ヘレスの一戦に敗れて、この年のうちに半月旗のもとに屈服した。

西北部のガリシア山地をのぞくイベリア半島全域が数年間のうちに、イスラム勢の支配下に入った。

なおも前進するイスラムの旗は、七二〇年ごろ、ピレネー山脈を越えて、フランス王国領のアキタニアに入った。

小規模な侵冦をくりかえしたのち、七三二年総力をあげて侵入したイスラム軍は、ボルドーを荒らしたのち、ボワチエを過ぎてツール方面に向かった。

ここにフランク王国の危機を救ったのが、メロビング王家の宮宰(家令にあたる)カール・マルテル(鉄槌)である。

彼は、それまでよくイスラム勢の侵冦を撃退していたアキタニアの豪族エウドの要請に応じ、重装騎兵を中核とする軍勢をひきいて南下し、ツールの手前でイスラム軍をむかえ討ち、敵将アブズル・ラフマンを倒して、イスラム勢を後退せしめることに成功した。

ここに半月旗の西進はくいとめられた。

「ユスティニアヌスの再征服」に古代ローマ帝国の夢をふたたび追おうとした東ローマ帝国であったが、ランゴバルド族のイタリア半島侵入と、それにつづいたイスラムの西進とが、その夢を無残にうちくだいた。

ランゴバルド族に対するイタリアのローマ人同様、シリア、エジプト、北アフリカの住民たちの半月旗に対する抵抗は、意外に弱かった。

ユスティニアヌス以後の苛酷な徴税と、かたくなな宗教政策とが、どこの地域でも、東ローマ帝国の統制に対する反感を醸成していたからだった。

地中海世界は、東ローマ帝国が期待したほど「ローマ帝国」としての一体感、連帯意識をもはやもってはいなかったのだ。 そのうえアラブ人の支配は、たいそうゆるやかなものであった。

イスラム教に改宗したものは、その呼称こそ「解放奴隷」と暗いイメージをふくんでいたが、そのじつ、支配者層であるアラブ人と原理上は同等の身分を構成するものとして、政治上の発言権をあたえられた。

改宗をうけいれない異教徒たちは、被保護民として、政治上は無権利であったが、ともかくも、人頭税を支払えば、彼らは、おのれの信仰に忠実であることができたのである。

従来いい古されたキャッチ・フレース、「剣か、コーラン(イスラム教の聖典)か」、つまり、イスラムの征服者は、征服地の住民に改宗をせまり、これが拒否されると武力弾圧を加えたというみかたは、歴史の真実をゆがめているといわなければならない。

この「剣」を「人頭税」という意味に解するとしても、この二者択一は、原地人にとって、けっして苛酷なものではなかった。

実際、自発的に改宗し、積極的にイスラムの支配体制に協力する傾向が、各地でみられたのである。

もちろん特権階級として、社会的、経済的に最優位にあったアラブ人に対する被征服民の不満は、つねにくすぶっていた。

七五○年、ウマイヤ家が倒されて、アッバース家がカリフの位をにぎった革命は、とくにシリアのイラン(ペルシァ)系「解放奴隷」層の反アラブ運動を背景としたものであった。

したがって、アッバース側の統治の開始された八世紀後半以降、ウマイヤ朝の征服活動によって東西にひろがったサラセン帝国の領土を横につないでいたアラブ人相互間の団結が弱まり、各地域の非アラブ系イスラム教徒の力が相対的に強まった。

その結果、各地域でアッバース朝の統制から離反し、ひいては自立する傾向が顕著になり、八世紀末までにチュニジアとモロッコが独立し、九世紀なかば過ぎにはエジプトも自立するにいたった。

東方のイラン高原の方面でも事情は同じであった。

さて、こういうわけで、地中海世界の古代ローマ的な一体構造は、ここに終局的に破壊されたのである。

西部地中海上の島々は、すべてイスラム勢の手中にはいり、イタリア半島から西の世界は、東方の世界から遮断された。

東部地中海では、九世紀にはいってもなおシチリア、クレタをめぐる攻防が、東ローマとイスラム勢とのあいだにつづけられていたが、大局的にみて、地中海は「イスラムの湖」と化した。

あるイスラムの歴史家は、[いまやキリスト教徒は、地中海上に板きれ一枚うかべることもできなくなった]と述べた。

この言葉は、九世紀の地中海世界の実情を、きわめて端的に伝えているということができよう。

このイスラムによる海上封鎖の体制は、西ヨーロッパ世界に、深刻な影響をあたえた。

エジプトのパピルスをはじめ、香辛料、絹などの東方産物の輸入がとだえた。

東方との交易に従事していた商人たちが姿を消し、都市経済は衰えた。

都市経済の盛んであった南フランスは衰退し、フランク王国の政治の重心は、ロワール川以北にうつった。

西ヨーロッパは地中海との、ひいては東方世界との接触を失い、内陸に閉じこめられた。

もちろん、ヨーロッパ内陸からアルプスを越えて、イタリア、東ローマをむすぶ道は、イェルサレム巡礼路と一致し、ユダヤ人商人を介してともかくも保たれ、さらにイベリア半島のイスラム教徒との取り引きも小規模ながらみられたが。

しかし、古代の地中海世界の商業の盛況は、ここにはもうみられない。

けっきょくイスラムの西進は、地中海世界の古代を否定したといえよう。

東ローマ帝国も、西ヨーロッパも、このときはじめて異質の状況下におかれたのである。

古代から中世への転換がそこにみられた。

top

**************************************** |