|

****************************************

Inx 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

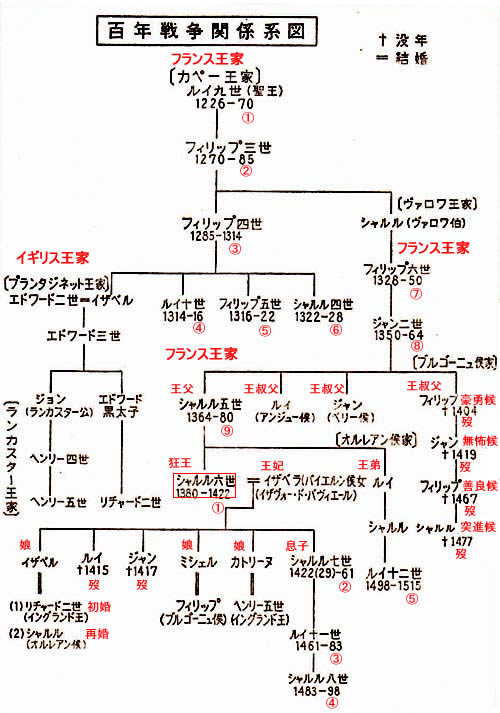

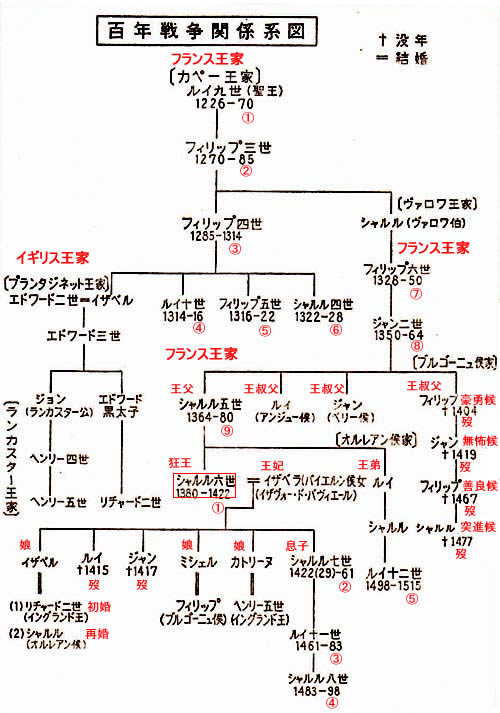

11 狂王シャルル六世治下のフランス

――英仏百年戦争――

この物語はたくさんの人物がでてきて難解です。

右下の家系図をよく見ながら読んでください。

1 国王シャルル六世の発狂

top

一三九二年の夏八月のことである。

フランス国王シャルル六世の一行は、ルーマンの町をたち、つぎの巡行地へと向かった。道は、やがて、ルーマンの森のなかへ一行をみちびいた。

「突然、ひとりの男があらわれた。

純白の頭には帽子もかぶらず、うす汚れた灰褐色の粗衣を身につけたその男は、二本の木のあいだに立ちはだかり、王の乗馬の手綱をつかんで、無言のうちに王を押しとどめ、こういった、『王よ、これより先に進みめされるな。おもどりあれ、裏切りがありますぞ』」。 |

一行は、これを気のふれた者のでたらめな言葉ときき流して、先に進んだ。

そしてやがて森の外の砂地の平地にでた。

時は正午に近く、「太陽は美しく、かげりひとつみせず、さんさんと光り琿いていた。

これ以上はないというほど強く、激しい熱を放っていた。

たたきつけるような太陽光線の強い照り返しが、一行のからだに容赦なくしみこんだ。

細かな砂が熱をふくみ、まいあがる砂ぼこりが馬を熱した」。

王は一行のまいあげる埃(ほこり)をきらい、少し離れて、黙々と馬を進めていた。

ふたりの叔父、ペリー侯ジャンとブルゴーニュ侯フィリップとは、馬をならべてなにごとかを語らいあっていた。

王弟オルレアン侯ルイ、ブルボン候ルイもそのそばに馬を進めていた。

真夏の太陽がじりじりと照りつけていた。刻一刻と運命の時が近づいていた。 |

|

「王は黒のビロードの胴衣をつけていた。からだが熱気を吸いこんでいた。

頭には朱色の羅紗(らしゃ)地の頭巾(ずきん)をつけた上に、白い大粒の真珠をたくさん飾りつけた帽子をのせていた。これは、別れにさいして、王妃から贈られたものである。

王の背後に騎馬の小姓が従っていたが、その頭上の兜(かぶと)は、モントーバンの町の職人の手になる一枚鋼(はがね)ずくりで、なめらかにみがかれたその表面が、太陽にきらきら輝いていた。

この小姓の背後に、もうひとり騎馬の小姓が、絹の房飾りも美しい朱色の槍をもって、従っていた。

槍は、幅広の鋼の穂先を明るくきらめかせていた。

この鋼の穂先は、ラ・リビエール卿が、ツールーズに滞在中、鍛錬させた十二本のうちの一本であった。

もともと十二本とも王に献じられたのだが、王は、そのうち三本をオルレアン侯に、三本をブルボン侯にあたえたのであった。

さて、こんなぐあいに列をくんで馬を進めていたのだが、だいたいが、年端(としは)のゆかぬ者たちは、騎行するとき、乗った馬のせいでか、心の怠(おこた)りのせいでか、ときに心の乱れることがある。

ちょうどそんなことなのか、王の槍をもつ小姓が心乱れたか居眠りしたかで、注意力を失ってしまった。

槍は、そしてその鋼の穂先は、もうひとりの小姓がかぶっていた鋼づくりの帽子の上に落ちた。

鋼と鋼とがぶつかりあい、高らかな響きを発した。

ふたりは王の馬のひづめの跡を、ひとつひとつ追いかけるほど、ぴったりと王についていたのだから、王はすぐ間近にいたのだった。

鋼のぶつかる音に、王は一瞬とびあがった。王の心はふるえた。なにしろ王の心には、ルーマンの森で、かの狂人だが賢者だかのいった言葉が、なお余韻を残していたのたったから。

敵の大軍が、彼を殺害しようと襲いかかる幻に、王の弱い頭は狂った。

馬に拍車を入れたかとみると、前へとびだし、馬首をめぐらせて、小姓たちに向かって剣をぬきはなった。

王にはそれが小姓たちとはみえなかった。だれかれの見境がつかなくなってしまったのである。

そして、戦場で、敵勢に囲まれているのだと思いこんでしまった。

王は馬上にのびあかって剣をふりかざし、相手がだれだかもかまわず、『出会え! 出会え! 裏切りだぞ』とわめきながら、斬ったり、突いたりした。

ふたりの小姓は、王が怒り抂っているのをみて、なにがなんだかわけがわからなかった、それはもっともなことだが。

ともかく、自分たちの不注意で王を怒らせたのだろうと考えた。

そして馬に拍車を入れ、べつべつの方向に逃げだした。

オルレアン侯は、そのとき、王からあまり離れてはいなかった。

王は、抜き身の剣をひっさげて、彼のほうに向かった。

頭のすっかり狂った王には、それが誰だかわからなかったのである。

兄弟も叔父も、王には見分けがつかなかったのである。

抜き身の剣を手にした王がせまってくるのをみたオルレアン侯は、そのまま待つていようとはしなかった。

それはもっともな話しである。いそいで馬に拍車を入れたのだが、王もまた馬をいそがせた。

ブルゴーニュ候は、わきのほうで馬を進めていたが、馬どもがさわぐのと、王の小姓たちの叫び声とに気がついて、騒ぎのおこっている方角に視線を向けた。

と、彼の目に映じたのは、王が抜き身の剣を手に、自分の弟を追いまわしている光景だった。

まったくもっともなことだが、彼はたいへんおどろいた。

そして、こういった、『逃げろ、甥のオルレアン侯よ、逃げろ、殿はおまえを殺そうとしているぞ』」。 |

以上は、年代記家ジョン・フロワサールの文章である。

王の槍についての記述の脱線ぶりといい、「それはもっともなことだが」という感想の挿入といい、中世の記述の特性をよく示している文章だが、しかし、事件の報告の骨格ははっきりしている。

フランス国王シャルル六世は発狂した。

彼は、その父シャルル賢王が一三八〇年に没したとき、まだ十二歳の少年であり、親政に入ったのは二十歳の一三八八年のことであった。

だから、わずか四年で、ふたたび、王国の政治は国王を失ったのである。

政治の実権は、国王の親族の手に、なかでも有力な叔父のブルゴーニュ侯フィリップと王弟オルレアン侯ルイの手中にゆだねられた。

ちょうど、イギリスとのあいだの武力抗争、いわゆる百年戦争が、ようやくその前段を終了した時期であって、フランスは、賢王シャルル五世の代に、それ以前の段階で失った領地をようやくとりもどし、イギリスの再度の侵寇にそなえて国論を統一し、国力を充実しなければならない時にあたっていた。

そこにこの禍(わざわい)である。フランス王家の統率力はひじょうな試練にさらされた。

強大な勢力をもつ国王の親族が、王国を党派争いの舞台へとひきこんでいった。

国王発狂の知らせに、王国に生きる人々の心はふるえた。

暗い影が王国の未来に投げかけられた。この国王の三代前のフランス王フィリップ六世の時代からの英仏戦争の継続中であったからである。

以下時代を遡って眺めてみよう。 |

寝室のシャルル六世

|

2 受け身のフランス top

イギリスとの戦いは、どう考えても割りのあわない仕事であった。エドワード三世の軍勢はフランドル、ノルマンディー、ブルターニュの諸地方を荒らしまわっていた。

文字どおり荒らしまわっていたのだ。

エドワードの軍勢は数的にも劣勢であり、また強固に防備をほどこした城塞や町を攻めとるのに必要な道具や資財をもっていなかった。 だいいち、エドワードには、どこかある地域を占領しようという気などなかったらしいのである。

もともと、エドワードが、三代前のフランス王フィリップ六世に対し、フランス王位継承権を楯に宣戦を布告したのは、イギリス産の羊毛輸出地としてのフランドルと、イギリスが輸入するぶどう酒の主要な取引先であったギュイエンヌに対する要求があってのことだった。

エドワードのねらいは、フランスを荒らしまわって、フランス王を困らせ、最後にはギュイエンヌのイギリス領有を認めさせようとするところにあったのではないかと考えられるのである。こういう敵は、まったく始末にこまる。敵はべつに短期決戦をのぞんではいないのだ。

エドワードは、フランドルにおいて、ガンの毛織物商アルテフェルデ家を先頭とする反フランドル伯の党派と組んで、騒乱を助長した。

また、ブルターニュ侯家の相続争いを利用して、ブルターニュにおける反フランス勢力を暖助し、王太子のエドワード、あだなは「黒太子」にギュイエンヌからガロンヌ川流域を荒らしまわらせた。

フランス側としても、この敵の挑発を黙視していたわけではない。 |

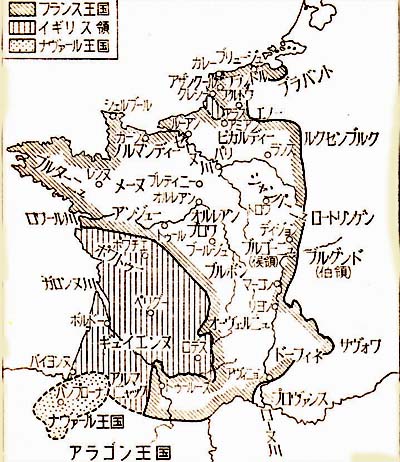

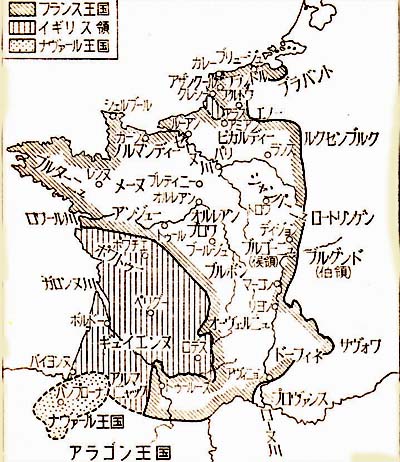

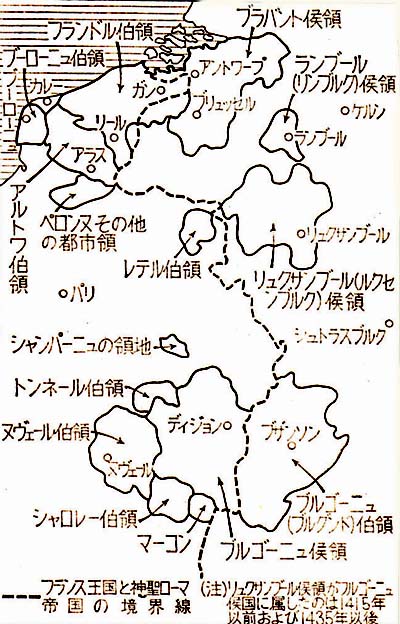

1360年のフランス

|

フィリップ六世もジャン二世も、ともかくも集めうるかぎりの兵力を集めて、敵と対決しようとはしたのである。

一三四六年の夏、エドワードが、自身、一万足らずの兵をひきいてノルマンディーに入ったとき、その最初の機会がきた。エドワードは、カーンを制圧して東に向い、ほとんどパリまじかにまでせまった。

だが、パリ周辺に集結したフィリップ六世の軍勢との対決を嫌い、セーヌ川を渡って北に転じ、ピカルディーをぬけて、ブーローニュの海岸をめざした。

ところが、ソンム川を越えたところで、あとを追ったかたちのフランス王軍につかまったのである。

八月の末、両軍はクレシーの原で会戦した。

したがって、いわゆる「クレシーの戦い」は、イギリス側の予定表にはなかった事件だったのである。

二度目の機会は一三五六年夏にきた。この夏の八月、エドワード黒太子はギュイエンヌ地方から北上し、ロワール川流域を荒らした。

フィリップ六世を継いだジャン二世は、ボルドーへの帰途についた黒太子の軍を、ポワナエ近傍でつかまえ、九月のなかば、合戦が行なわれた。

この場合も、黒太子は、なにしろ掠奪品をたんまりかかえこんでいたことであったし、できるならばフランス王軍との衝突を避けようと、最後の最後まで画策を続けたという。

この二度の会戦に、フランス方は惨憺(さんたん)たる敗北を喫した。決戦を挑んだほうが敗けたのである。

イギリス軍勝利の理由は、騎士軍と歩兵軍との緊蜜な協力体制にあった。

馬をおりた騎士と槍兵の混成部隊を三段にかまえ、側面を長弓の弓隊がかためるというイギリス側の陣立ては、重装騎士を主力として構成されたフランスの封建騎士軍にくらべると、戦術上、一日の長があった。 |

クレシーの戦い(右がイギリス軍)

|

伝統の戦法にしたがって、単身まっしぐらに突き進む騎馬のフランス騎士に対し、側面から弓隊が矢を射かける。

それをなんとかきりぬけて敵陣に突入すれば、集団行動を訓練された歩兵隊が馬上の騎士をとりかこみ、槍でつきおとし、重装備だから身動き困難なところを、あるいは殺し、あるいは捕虜にする。これが戦闘の、いわば原型であった。

敵の騎士は馬からおりているのだから、こちらも馬からおりようというていどの戦術上のくふうしか、フランス軍にはできなかったのである。

ポワチエの戦いのさい、馬からおりた重装備の騎士は、一キロメートル以上もの距離を歩かなければならなかった。

イギリスの軍隊は、国王によって編成され、装備され、給与を支払われる軍隊であった。イギリスの国王は、はやくから、封建領主の手もとから軍事力を吸いあげ、王軍を常備軍として維持する方向に向かっていたのである。

これは金のかかる仕事であった。

フランスとの戦争をひらくにさいして、エドワード三世は、装備に金のかかる騎士軍のかわりに歩兵隊を増設し、これに槍あるいは長弓を装備させることによって、財政上の困難を解決し、あわせて戦術上の優位をも期待しえたのである。

これに対し、フランスの王は、いまだに封建領主層の軍役奉仕に依存する軍隊をしか、編成しえなかった。

国王の統帥権は、おのずから限界づけられていた。

指揮官たちは、それぞれのひきいる騎士たちを中心にものを考える。

その騎士たちの装備にははなはだ金がかかり、騎士隊を常時維持することは、封建領主にとって大きな負担となる。

したがって、通例、騎土たちは戦闘の行なわれる直前に召集され、しかも、ながくひきとめておくことはできなかった。

都市その他、国王直属の自治体の供給する少数の歩兵隊がいたし、また、ジェノバ人傭兵の弩(いしゆみ)隊もいたのだが、しかし、指揮官たちは、伝統の戦法、騎馬の重装騎士による正面からの突撃に固執した。

また、階層的偏見から、傭兵たちと協働することをきらい、けっきょく槍隊や弩隊は、有効な戦力とはなりえなかったのである。

ポワチエの戦いに捕虜となったジャン二世が、捕われの身でロンドンに没した一三六四年、シャルル五世が登位した。シャルルは、事実上、捕囚の王の名代として、ポワチエの敗戦以後すでにフランスの国政を掌握する地位にあった。彼は一三五八年、パリに起こったエチエンヌ・マルセルの反乱、およびひきつづいて起こったジャクリーの農民一揆(いっき)を鎮圧(ちんあつ)し、一三六〇年、イギリスとのあいたにブレチニー・カレー条約をむすんで、敗勢のフランスに一時の平和をもたらし、ちゃくちゃくと国政改革の歩を進めていたのである。

シャルル五世は、国内治安の回復と軍制の改革に努力を集中した。

敗戦の国内には野武士の群れが横行し、黒死病のため疲弊した農村に、さらに追い討ちをかけていた。

平和の到来は、職を失った傭兵たちの野盗化をいっそう促進した。

シャルルは、ここに、有能な将官ベルトラン・デュ・ゲクランを登用し、その指揮権下に王の常備軍を編成し、野武士の群れをこれに吸収し、あわせて治安の回復をはかったのである。

そのために必要な金を調達するために、かつてこの世紀初頭、フィリップ四世によって設置された行政組織、徴税組織の建て直しをはかり、あるていどそれに成功したのである。

シャルル五世は有為の王であった。

小柄でむしろ貧相なからだつきの彼は、小部屋にすわって情勢を分析し、判断し、命令を下すのであった。

その点、武勲の華やかさに自制を失うことの多かった父王ジャンと好対照であり、むしろ彼は後年のルイ十一世に似ている。 |

右はシャルル五世、左はカール四世

|

王軍司令長官デュ・ゲクランのひきいる精鋭の軍隊は、一二六九年に再開された戦争に攻勢をとり、ブレチュー・カレー条約でイギリスに割譲された土地をつぎつぎにとりもどしていった。

ポワツーは、一三七三年に、ブルターニュは七七年に回復され、ギュイエンヌに対する作戦も開始された。

こうして、シャルル五世が急死した一二八〇年のころには、イギリス側の占領地は、わずかにカレー、ボルドー、バイヨンヌ諸都市を残すにすぎなかったのである。

3 ブルゴーニュ侯、パリを制す

top

「逃げろ! 甥のオルレアン侯よ、逃げろ! 殿はおまえを殺そうとしているぞ!」

こう呼びかけたブルゴーニュ侯と、呼びかけられたオルレアン候と、この両者が、やがては宿敵としてあい争うようになると、いったいフロワサールは予知していたのだろうか。

フロワサールの年代記は、一四〇〇年までで終わっている。

両候の対立が、ついに王国を内乱へと導くにいたるのは、フロワサールが筆を止めてからのちのことなのである。

王弟ルイは一三七二年の生まれ。

パリの北東、マルス川とオワーズ川にはさまれた肥沃な土地、バロワ伯領を親王領としてうけ、のちロワール川中流ツーレーヌ候領をもあわせうけた。

そして、この事件の直前、一三九二年六月、中部フランスの要地オルレアンを首都とするオルレアン侯領をも、親王領として、兄の国王から下賜(かし)されて、一時王領に吸収されていたオルレアン侯家を再興したのである。

オルレアン候は「諸事(かけごと)にうち興じ、娼婦を愛する」男、と当時の無名氏は報告し、数世代のちのトマ・バザンの筆はもっと辛辣(しんらつ)だ。

「種馬のように、きれいな女とみればあとを追いかけ、ヒンヒンいななく」。

中肉中背、端正な面立ち、爛熟(らんじゅく)したフランス宮廷の寵児(ちょうじ)、青年オルレアン候の評判はきわめて悪い。バリの民衆は彼を嫌った。のちに述べるジャン・プチは、そのブルゴーニュ侯弁論において、オルレアン候非難の論点を、彼の貪欲ということにおいた。オルレアン侯は遊び好きの貪欲な若者と、民衆の目には映じていたのである。

これに対して、ブルゴーニュ候フィリップは、尊大な顔つきの大男、下顎の大きなところはまさしくカペー家の血筋をあらわしていた。

若き日の彼は、ポワチエの戦いに、敗勢を知って戦場を雎脱した長兄シャルルをしりめに、最後まで父王ジャンを守り、豪勇というあだなをえた。

彼はいま五十歳の分別ざかり、経験の知恵とゆたかな資力が、その身にそなわっている。

一二六三年、彼はブルゴーニュ侯領を親王領としてうけた。

侯領下賜(かし)のことは、ポワチエの戦いでの勇武の振舞を賞(め)でて、父ジャン王の約束したことであったが、一二六一年、カベー家ブルゴーニュ侯家の家系が絶え、そのことが実現したのである。

やがて、彼はフランドル伯の相続女マルグリットと結婚した。

そして、この結婚によって、一三八四年、伯の死後、彼はフランドル伯領、ブルゴーニュ伯領、アルトワ伯領をえたのである。

さらに、一三九○年には、シャロレー伯領をアルマニャック伯から買収した。

だが、「目標を遠く未来におもい定めている」男とフロワサールに評されたほどのこの人物が、領地の経営だけで満足できるはずはなかった。

彼の視線は、ネーデルラントにそそがれていた。

彼は、フランス王家と共通の利害関係のうえに立って、ネーデルラントにブルゴーニュ候家の勢力をのばし、イギリスの脅威をしりぞけようと画策していたのである。 |

フィリップ豪勇候

|

ヘルレ侯領の相続争いに介入し、これをきっかけにして一三九〇年、ブラバント侯領の譲渡をうけ、これを息子のアントワーヌにあたえたのも、その政策のあらわれであった。

また、フランス王シャルル六世とバイエルン侯女イサベラとの結婚を斡旋(あっせん)し、他方自分の息子のジャンと娘のマルグリットに、それぞれ、同じくバイエルン候家出身の配偶者を配したのも、当時、ネーデルラントのエノー、ホラント、セーラントをあわせ領していたバイエルン家と連繋(れんけい)して、対ネーデルラント政策を遂行しようという配慮からでたものであったと考えられるのである。

さて、この叔父と甥、両者間の対立に介在したのが、シャルル六世の妃で、バイエルンのビッテルスバハ家出身のイサベラ、フランスふうに呼んでイザボー・ド・パビエールであった。

彼女は小柄で栗毛、目鼻立ちはきつく、けっして愛くるしい女とはいえなかったが、どことはなしの魅力が「美の欠如を」じゅうぶんおぎなっていたと、ある無名の記録者は伝えている。

一三七〇年に生まれ、十五歳のときにフランス王家に輿(こし)入れした彼女は、夫が発狂した年には、まだ二十二歳の若さであって、宮廷での華やかな生活に夢中の年ごろであり、政治には興味をもたず、信頼するブルゴーニュ侯フィリップにすっかりたよりきっていた。

前述のように、ブルゴーニュ侯にとって、彼女は対ドイツ政策の道具のひとつであり、彼女はついに最後まで、たとえ、ときには、オルレアン候と仲よくすることはあったとしても、基本的には親ブルゴーニュの立場を変えなかった。

そのために、彼女は、後世、ひじょうに悪口をいわれることになる。

シャルル六世は、完全に気が狂ってしまったわけではなかった。

ときには明晰な意識をとりもどすこともあった。

だから、一二八九年に生まれたイサベルを頭に、一四〇三年までの十年あまりのあいだに、王妃は八人の子女を出産している。

うち三人は男子であったが、ルイとジャンは早世し、一四〇三年に生まれたシャルルのみが残り、やがて王位を継ぐことになる。

女子のうちイサベルはイギリス王リチャード二世に、ミシェルは、フィリップ豪勇侯の孫にあたるブルゴーニュ侯フィリップ善良侯に嫁ぐことになる。

カトリーヌは、イギリス王ヘンリー五世に嫁いで、フランス王位継承権をイギリス王家にあたえることになる。

これらのことについては、なおのちに述べる機会があろう。

ここで知っておいてもらいたいのは、フランス王家、ブルゴーニュ侯家およびイギリス王家が、それぞれ婚姻を通じて一体となろうとする政策が志向されていたという事実である。

そして、その政策を推進したのがブルゴーニュ侯であったということである。

一三九六年、七歳の少女イサベルとリチャード二世との婚姻の祝宴がカレーで催された。

これはまさしくブルゴーニュ侯の勝利であったのだ。

一四〇四年、フィリップ豪勇侯の死にいたるまでのあいた、ルイ・ドルレアンにはまったく歩(ぶ)がなかった。

有力諸侯の構成する国王顧問会議は、筆頭者の地位をブルゴーニュ侯にあたえた。

一四九三年に起きた「火の舞踏会」事件について、民衆は、ルイが兄の国王を暗殺しようとしたのだとうわさした。

ルイが王妃とともに主催したこの仮装舞踏会の最中、たまたまローソクの火が王の側近の者の野蛮人の仮装にもえうつり、多くの焼死者がでたが、ペリー侯妃の機転によつて、王は間一髪、危険を逃れたのであった。

さらに民衆は、ルイが魔法を使うとうわさしたという。

このうわさを利用されたかたちで、ルイの妻、バランティーヌは、魔女ではないかという疑いをかけられ、一三九六年、パリを離れなくてはならなくなったのである。

そのバランティーヌは、イタリアのミラノ侯女であった。

その関係で、ルイはイタリアに対する関心がふかく、対イタリア政策、ひいては当時「教会分裂」の渦中にあった教皇権の問題に関してイニシアティヴをとりたがる傾向が強かった。

「教会分裂」の問題は、一三九八年のフランス教会会議の席上でも、ついに解決の方向を見出しえなかったほど、国内の世論を分裂させていた問題であった。

この問題に関するルイの強引なやりくちは、ブルゴーニュ侯の反撥(はんぱつ)を誘い、けっきょく、これが両者の対立の表面化した最初の機会になったのである。

一四〇一年の暮れ、当時アラスにいたブルゴーニュ侯は、弓隊をひきいてパリに入り、オルレアン侯もまた、自派の市勢を集めた。

『サン・ドニの修道士の年代記』は、両軍の兵力を七千対五千と報告している。

けっきょく、この事件は、王妃の仲立ちによって解決し、両者が親愛を誓い合ってけりがついたのだが、翌年の春、またまた、もんちゃくが起きた。

ルイが、たまたま正気にもどったシャルル六世を利用して、イギリスとの戦争再開のために必要な軍資金調達という名目での、特別御用金徴収の最高責任者の指名をうけたのである。

フィリップ豪勇候は、この機会を逆に利用した。

特別御用金の徴収に反対し、都市民の、とくにルイが最大の財源とみこんだ聖職者たちの支持を獲得することに成功したのである。

このことがあってのち、ルイ・ドルレアンは国庫に寄生して私腹を肥やそうとする人だというイメージが、民衆の心中に固定した。

逆に、ブルゴーニュ侯は、自分たちの擁護(ようご)者と民衆の目に映じたのである。

このイメージは、一四〇四年四月フィリップが没し、代がかわってその息子ジャンがブルゴーニュ侯を襲ってからのちも、なお民衆の心に生きつづけた。

フィリップの死後、ルイは時をうつさず反攻にでた。

その年のうちに、イギリス・リチャード二世と死別したイザベル・ド・フランスを、息子のアングーレーム伯シャルルにめあわせ、王家の子女との婚姻関係を独占していたブルゴーニュ候家に対し一矢をむくいた。

さらに「教会分裂」問題に関しては、彼自身の支持する教皇ベネディクツス十三世をシャルル六世に承認させているで王妃イザボーも、いまはまったくこの義弟の意向に従うようになり、民衆はふたりの危険な関係をうわさした。

王妃にしてみれば、無怖侯とあだなされた、目つきするどく、冷酷そのものの新ブルゴーニュ侯ジャンの存在が、けむたかったのかもしれない。

当時三十代の女盛りの王妃が、ほんとうにその義弟と危険な関係にあったかどうか、それはわからない。

そのことについては、確実な史料はなにも残っていない。

王妃と国土顧問会議をおさえたルイは、年来の計画である対英戦争再開政策を断行しようとした。

一四〇五年春、「イギリス王を称するランカスター家のヘンリーの企図に対抗するために」新たな一般賦課分課税が布告された。

このとき、それまで沈黙を守っていたジャン無怖侯が発言した。

年代記家モンストルレは、簡潔にこう記している。

「また、このころ、フランス王国の全国民に対する巨額のタイユ賦課のことが、国王とその大顧問会議の名において、パリで布告された。

この課税に、ブルゴーニュ侯は賛同しようとはしなかった。

侯は、国民一般をこよなく愛し、彼らのことをいつも気にかけていたからである」。 |

とにかく、ブルゴーニュおよびフランドルの民衆への課税はぜったいにみとめない。

王国の名誉のため、軍隊が必要だというのなら、よろしい、わたし個人が調達しよう。

ジャン無怖侯は、そうおおみえをきったという。

ルイ・ドルレアンの計画は重大な障害にぶつかった。

タイユ徴収は十分な成果をあげえなかったのである、

その直後、ジャンは、国王顧問会議に対しカレーのイギリス軍を攻囲する許可をもとめ、軍勢を要求した。

顧問会議としては、財政上の理由からこれを拒否せざるをえなかった。

当時、アラスにいたジャンはこれを好機とし、オルレアン侯と王妃およびその影響下にある国王顧問会議に対し圧力をかけようと、一四〇五年八月、五千の槍隊をひきいてパリに向かった。

ルイと王妃は、狂気の王を残して、パリを逃げだし、ムランにおもむいた。

バリはブルゴーニュ侯を迎えて歓呼した。

パリ高等法院、パリ大学、ノートル・ダム聖堂参事会、またバリの市民たち、パリは全市をあげて侯に好意を示した、ジャンは、それに応えて、一三八二年以来剥奪(はくだつ)されていたパリ市民の特権、路上に鎖をはるという権利を彼らに返したのである。

これはパリ市の自治権の象徴であり、ジャンのこの処置は、パリの自治権を尊重するジェスチュアーであった。

ジャンは、高等法院、王室財務庁、パリ大学に対し、王国の政治の改革案を提示した。

オルレアン侯と王妃の恣意(しい)私欲に走っての専横が、いかに王国の政治をゆがめたか、対英戦争の遂行にあたっていかに多くの誤りが犯されたかを指摘した。

ムランのオルレアン侯はこれに反論し、両派は武力抗争の用意をととのえた。

だが、ブルボン侯をはじめ諸侯が調停に動き、両者の和解がなって、危機は避けられた。

十月の末、王妃は諸候に守られてパリにもどった。

ジャンとルイは、その夜、食事をともにし、同じ宿舎に眠った。

だが、王弟である自分こそ、顧問会議における筆頭者であると自負するルイと、その同年の従兄弟、一三九六年、トルコのスルタン・パヤジットの大軍とニコポリスで戦ったおりの勇武の振舞から、怖れを知らぬもの、「無怖侯」というあだなをえたブルゴーニュ侯の両者が、互いに協調しあってやっていけるはずはなかった。

党派争いの様相がますます濃くなってきた。

しかし、別に、はっきりした政策上の対立があったわけではない。ブルゴーニュ、オルレアン両派の対立を、社会経済史の側面から解明しようとしても、むだな努力に終わるだけである。

前者は北フランス、フランドルおよびネーデルラントの都市市尺層の代弁者であり、後者は中部および南フランスの土地貴族である封建領主層のそれ、とよく説明されるが、それ入ってみれば、この党派対立の結果なのであって、原因なのではない。

たしかに、都市と封建領主層と、この二元対立が当時の政治の世界にあったと仮定することはできる。

だが、王権をも含め、当時の政治権力のすべてが、この二元対立のうえに立っていたのであって、たまたまブルゴーニュ侯がフランドルを封地として得たために、都市という要素が侯の政策に集中的にあらわれ、王権は、オルレアン派にひきずられた結果、一時的に都市の支持を失ったということなのである。

だが、このことは、なおのちに考えることとして、さらに事件の推移をたどることにしよう。

ジャンはバリに腰をすえた。

オルレアン派は、ルイの標識と標語、節くれだった杖(つえ)と「私は睹金をつりあげる」、つまり「挑戦するぞ」を飾り紋様とし、ブルゴーニュ派は、これに対抗して、かんな紋様と「ひきうけた」という標語をもって応じた。

「かんな」とは愉快ではないか。

節くれだった杖なんかけずってしまうぞという意味なのだ。

表面は親密をとりつくろっての権力争いの二年間がすぎた。

叔父のペリー侯とルイ、そして王妃イザボーの連合は強く、事態はなかなかジャンのおもうとおりにはならなかった。

ジャンは、ついに非常手段をとった。ルイを暗殺したのである。

一四〇七年十一月二十五日の夜のことである。

ビエイユ・デュ・タンプル街の暗闇にまぎれて、十五人ほどの人影がみられた。

なかまのひとりが、その夜、バルペット館に王妃を訪れているはずのオルレアン侯を誘いだしてくることになっていた。 「王が会いたかっている」そう伝えれば、ルイはただちに王のいるサン・ポル館に向かうだろう。

それには必ずここを通る、そこを襲おう、これが殺し屋どもの計画であった。

侯の従者たちのかかげる松明(たいまつ)のゆらぐ炎が近づいてきた。護衛は手薄だった。

殺し屋どもは、無言のうちに侯の一行をとりかこんだ。

一本の腕が、侯の乗るロバの口輪をつかんだ。

めったづきにされた侯のからだが、どさっと泥土の上に落ちた。従者たちは、松明を放りだして逃げた。

ただひとり、小姓のヤーコプ・ファン・メルケレンという若者だけはふみとどまっていたが、彼もまた候の死体の上にくずおれた。

殺し屋どものひろいあげた松明のあかりに、ふたつの死体があかあかと照らしだされた。

面(おもて)を緋(ひ)色の頭巾につつみ、身をかがめて死体を検分していた隊長とおぼしき男が、やがてなにごとかを短くつぶやいた。

それが合図だった。彼らは夜の闇に消えていった。こうして、杖はかんなをかけられたのである。

オルレアン侯暗殺の報をうけたパリの代官ギョーム・ド・ティノンビルは、ただちに全市門を閉鎖し、探索を開始した。

暗殺者の一団の逃走経路を検討した代官は、ブルゴーニュ侯のアルトワ館の壁の内側に秘密がひそんでいると考えた。

だが、そのブルゴーニュ候は、事件の報に接して、「この王国に、かくも極悪の、かくも陰険な殺人の犯されたためしはなかった」と所感を述べたという。

そこで、代官は、その翌々日、国王顧問会議に出席し、ペリー侯の質問に答えて、捜査の現況について報告し、諸侯の館への立ち入り調査の許可をもとめた。

ある年代記の伝えるところによれば、代官は、殺害者の一団の頭目の名まであげ、しかもそのものがアルトワ館にひそんでいるとまで言明したという。

ともあれブルゴーニュ侯は、公(おおやけ)の席上、窮地に立った。

彼は、叔父ベリー候とシチリア王をかたわらに呼び、「悪魔に魅(み)入られて」やってしまったと告白したという。

しかし、顧問会議もまた窮地に立ったのである。

ブルゴーニュ侯を犯罪者と弾劾するには、内乱の誘発を覚悟しなければならなかったからである。

けっきょく、会議は判断を保留せざるをえなかった。

しかし、こうなっては、ジャン無怖侯もパリにはいられない。 |

オルレアン侯を暗殺したジャン無怖候 |

彼は腹心のもの数名と、いそいでパリを離れ、馬をいそがせて、十二月二日にはリールに入った。

ブルゴーニュの軍勢も、主君のあとを追い、パリを脱出した。

翌年の一月、アミアンで行なわれた商議は、あくまで強気のブルゴーニュ候のイニシアティブにつらぬかれた。

なにが話しあわれたかは、記録に残されていないのだが、ともかくベリー侯とシチリア王は、二月のはじめに、むなしくパリにひきあげ、そのあとを追うように、その月の終わり、ジャン無怖侯は、軍勢をひきいてパリに帰ってきたのである。

パリの市民たちは大喜びで彼を迎えた。この民衆の支持のまえに、諸侯はなすところを知らなかった。

三月に入り、ジャン無怖侯は、パリのサン・ポル館に弁明の論陣を張った。

王太子以下、シチリア王、ペリー、ブルターニュ、ギュイエンヌの諸侯をはじめ、王国の貴顕貴女、パリ大学の関係者、バリの代官とその配下の役人たち、高等法院の法官たち等々が整然といならぶサン・ポル館の大広間に、悠然(ゆうぜん)と現われたジャン無怖候は、ビロード地の朱色の上衣に金の葉模様をちらし、その衣の合わせめには鎖鎧(くさりよろい)の冷たい輝きがときおりちらつくという、じつに堂々たる役者ぶりだった。

扉の外には精鋭の戦士の一隊が搾えていた。館の外では、集まった民衆が、ブルゴーニュ侯万歳と叫んでいた。

弁論に立ったジャン・プチは、パリ大学の神学者であり、詩人でもあった男だが、「教会分裂」の問題を議する一四〇六年のフランス教会会議の席上で、雄弁の才を認められ、ブルゴーニュ侯の顧問団の一員に加えられたという経歴の持ち主であった。

「裏切りものであり潜主であるものを殺すことは適法の行為であり、称賛に価する。

オルレアン侯は裏切りものであり潜主であった。

ゆえにブルゴーニュ侯は、オルレアン候を殺させることによって、法にかなった称えられるべき仕事をなしたのである」 |

という三段論法が弁論の骨子であった。

これだけのことをジャン・プチは聖書からひき、史実を駆使して延々四時間の長広舌(ちょうこうぜつ)に飾り立てたのである。

オルレアン侯は、兄のシャルル六世殺害を計画したのではないか、とジャン・プチはしきりにほのめかした。

若年のころから候につきまとっていた古い嫌疑のかずかずが、かつぎだされた。

前述の「火の舞踏会」事件もそのひとつであり、またオルレアン侯が、当時「魔法使い」とうわさされていたフィリップ・ド・メジエールと親しかったことは、侯が魔法を使って兄の殺害をはかったのではないかとほのめかすのに絶好の材料を提供したのである。

ジャン・プチは、ブルゴーニュ侯ジャンに対する嫌疑の数々をたくみにそらせて、侯こそはフランス王家の血統の擁護者であるとのイメージを、聴衆の脳裡にきざみつけようとおおわらわになっている。

彼が口をつぐむと、ジャン無怖候はひとこと、「けっこうである」といったという。

ブルゴーニュ候は勝利をおさめた。彼は王の赦免状を手に入れた。いまや彼はバリの主人であった。

パリの代官は、もちろん更迭された。王妃イザボーは、王太子とともにムランに逃げだした。

オルレアン派の諸候がこれに従った。諸侯は圧倒的なブルゴーニュ候の人気のまえに沈黙した。

七月に入り、情勢がすこし変化した ジャン無怖侯がバリを離れ、ネーデルラントにおもむいたのである。

オルレアン派の策動が再開された。

ブルゴーニュ侯に下付された赦免状の無効が、王の名において宣せられた。

王妃と王太子はパリにもどり、オルレアン侯妃と、ルイを継いだ、まだ少年のオルレアン侯シャルルの姿も、また、パリの町にみられた。

九月、こんどはオルレアン派による演説会が、ルーブル宮で開かれた。

出席者の顔ぶれは、サン・ポル館に集まったものたちからジャン無怖候をのぞき、かわりに王妃とブルボン侯を加えたというていどの変更があっただけといってよい。

セリジ師という男が演説したのだが、これはジャン・プチの演説のスタイルをそのまま借りて、ブルゴーニュ侯の貪欲と裏切りを論難するといったぐあいで、まったくの二番煎じに終わった。

亜流は、古来、軽んぜられる。セリジの演説は、ジャン・プチの弁論ほどに著名ではないのである。

ブルゴーニュ侯(ジャン無怖候)は悠然とかまえていた。

彼は、リエージュを中心とする諸都市の反乱に苦しむリエージュ司教を助けにいったのだった。

リエージュ司教領は、ブルゴーニュ侯のネーデルラントにおける勢力圏を東西に連結する重要な地域であり、ここに統制権を確保するかどうかは、ブルゴーニュ侯にとってひじょうに重大な問題であった。

オルレアン派のお祭りさわぎなどに、かまってはいられなかったのである。

九月二十三日、トングル近郊オテーの合戦に、ジャン無怖侯はリエージュ市民軍を破り、ようやく反乱を鎮圧しえた。

このオテーの勝利は、ほぼ二十五年前、父侯フィリップがフランドルへの統制権を確保しようと、ガンの市民軍を相手に戦ったローゼペクの戦いに、じゅうぶん匹敵する意義をもっていたといえる。

十月の末、ジャン無怖候は、ふたたび視線をパリに向けた。

「ブルゴーニュ侯パリに向かう」の報に、パリの諸侯は一種のパニックにおちいった。

ジャン無怖侯に対し、軍勢をパリに入れることを禁ずる勅令を発してはみたものの、「侯は候がよしと思われたやりかたで、バリに向かうであろう」と、木で鼻をくくったような返答をうけとるという始末だった。

ついに、王家は狂気の王もろともパリを逃げだして、ロワール川の南にうつった。

諸侯はパリをみすて、北フランスをブルゴーニュ侯に明け渡した。

ジャン無怖侯は、サンリス、サン・ドニと、通いなれた道をたどり、ゆっくりとパリに向かった。

十一月二十八日、彼は、民衆の「万歳! 万歳!」の叫びに迎えられて、首都に入った。 |

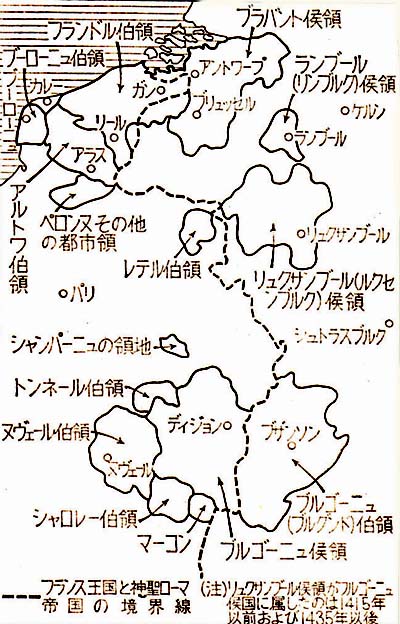

ジャン無怖候時代のブルゴーニュ候国

|

4 低迷のフランス王国 top

一四一九年九月十日、ジャン無怖侯は、五百の騎士、二百の弓兵をひきいて、モントローにおもむいた。

モントローは、ムランの南、セーヌ川の支流ヨンヌ川が本流に流れこむ地点からすこし上流の町である。

一四一五年にイギリス軍が侵略を再開して以来、ブルゴーニュ侯と王太子シャルルとのあいたに協調をはかる交渉がつづけられていたが、その一環として、この月モントローのヨンヌ川にかかる橋上で、両者の会見が行なわれることになったのである。

ブルゴーニュ侯は、一旦、橋をへだてて町の対岸にある城に入ったのち、夕方の五時頃、王太子の指定したとおり一〇名の供廻りを連れて橋を渡り、橋の中央に設けられた柵状の囲いのなかに入った。

おそらく、その直後、事件がおきた。

王太子の手勢が一行を襲い、ジャン無怖侯は、手斧の一撃で頭蓋骨を打ちわられ、拳を切断された。

ただひとりを除いて、一行全員が捕虜にされた。

ブルゴーニュ侯を殺害したのは、アルマニャック派のリーダーのひとり、前バリ代官タヌギイ・デュ・シャテルであった。

従来、この事件は偶発的におこったことと説明されてきた。

もちろん、王太子自身、事件の直後、その趣旨の声明を発している。

だが、これが周到にねられた謀殺であったことは、いまやほとんど疑いをいれないのである。

王太子は、というよりもそのとりまきのアルマニャック派貴族は、一三年前のオルレアン侯暗殺の復讐を果したのであった。

ビエイユ・デュ・タンプル街の暗殺からモントローの殺害までの十余年間、フランス王国は低迷のうちにあった。

ジャン無怖侯は王妃イザボーと結んで、王政を掌握した。 ルイ・ドルレアンを継いだオルレアン侯シャルルは、当時まだ十代後半の若者であったが、ブルボン侯、アルマニャック伯、クレルモン伯、アランソン伯等、ブルゴーニュ侯の専横を喜ばぬ諸侯に支持され、一四一〇年四月、彼らと協定をむすび、オルレアン党派を結成し、ブルターニュ侯等の支援もうけて、父侯の殺害者への報復を誓った。

同年夏、シャルルは、前年に死別したイザベル・ド・フランスにかわる妻として、アルマニャック候の娘ボンヌをめとり、南フランスに強大な勢力を張るアルマニャック候家との連繋を強めた。

オルレアン侯の党派をアルマニャック派と呼ぶ慣用は、ここから出たのである。

年代記家ビエール・ド・フェナンは伝えている。 |

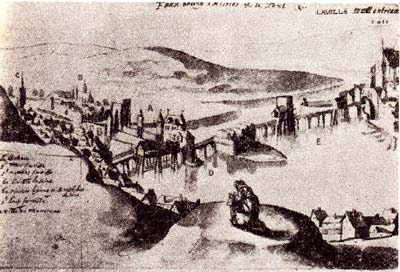

モントローの橋(古図)――ここでジャン無怖候は殺害された

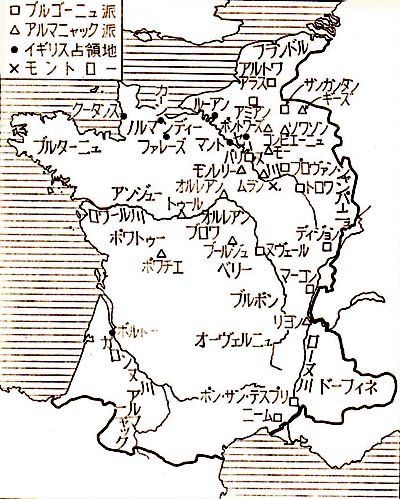

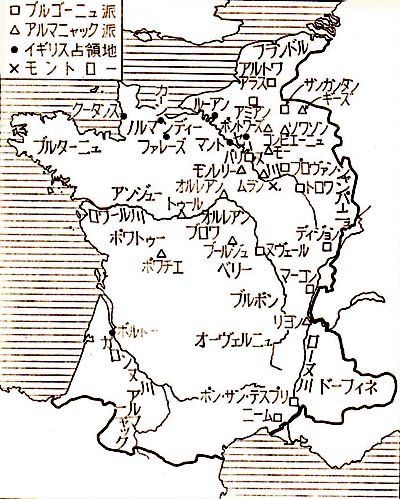

ブルゴーニュ派対アルマニャック派(1418年頃)

|

シャルトルの周辺からパリの城壁近くにまで、オルレアン侯にくみする軍勢が布陣し、とくにアルマニャック伯の軍勢の軍衣の飾り、白地の飾り幕が人目をひき、「これよりのち、ブルゴーニュ侯ジャンに敵対して徒党を組むものたちは、すべてアルマニャック派と呼ばれた」と。

実際、この年、一四一〇年の夏に、パリをはさんで南北に対峙した両派の軍勢は、オルレアン侯派が二万、ブルゴーニュ侯派が二万五千をかぞえたという。

まさしく一触即発の内戦の危機は、ベリー侯を先頭とする和戦派の動きがあって、翌年まで避けられた。

だがそれは問題の回避にすぎなかった。翌年夏以降、フランスの国土は内乱の季節をむかえた。

はじめは、ブルゴーニュ侯がパリと国王をおさえ、敗勢のオルレアン侯方の諸侯は、ロワール川中流のブールジュに拠るという態勢がつづいた。

だが、ジャン無怖侯の首都での地位は、それほど安定したものではなかった。

パリは、大学、上層市民、職人層、全市民あげてジャン候を支持し、侯が王政の実権をにぎることを期待したのだが、シャルル六世の長子、王太子ルイとその取りまきが、ジャン侯の専横をおさえようと策動していたのである。

一四一三年初頭に開かれた北フランス三部会につづく春から夏にかけて、三部会にみなぎった国政改革の志向に刺激されたパリの民衆は、ジャン侯を立てて不穏な動きを示した。

それが、ブルゴーニュ侯自身の意向を越えて、いわば超ブルゴーニュ派的な民衆暴動へと高まったとき、王太子のとりまき連中は、ジャン無怖侯の権力をそぐのに、この機会を利用した。

この民衆暴動は、その首謀者のひとり、皮剥(かわはぎ)職人シモン・カボシュの名にちなんで、「カボシュ党の暴動」と呼ばれる。

ジャン無怖候は、いわば自派内に起こったこの過激な動きを統制することに失敗し、八月二十三日、パリを離れ、北に向かった。

数日おいて、オルレアン侯派の諸侯がバリに入った。

その後、翌一四年いっぱいから一五年の初頭にかけて、ブルゴーニュ派はアラスに拠点をおき、パリはアルマニャック派の制圧下におかれた。

ジャン無怖侯はこの期間、守勢に立った。北フランスにはアルマニャック派の軍勢が跳梁(ちょうりょう)し、アラスも一時は攻囲された。

一四年から一五年にかけて両派のあいだに休戦交渉が行なわれ、一時、戦乱の中止を告げる喜ばしい鐘の音が、パリや、その他の町々に鳴りひびいた。

しかしそれも束の間のことで、内乱のフランスは、ふたたび外敵の侵入を迎えたのである。

イギリスでは一三九九年に王朝が交替し、ランカスター朝のヘンリー四世の代をへて、一四一三年、ヘンリー五世が登位していた。

ヘンリー五世は、父王ヘンリー四世とは異なり、対仏戦争に積極的に対処する政策をとった。

またブルゴーニュ侯と提携する方針をかため、即位当初から、ジャン無怖候としばしば使節をとりかわしていた。

ヘンリーのみるところでは、ジャン無怖候は、フランス王位をねらうものではなく、自領の保全と王国の政治に対する第一席の発言権とを要求する存在であった。

「無怖侯の希求と、イギリス側の要求とは、たがいに排除しあうものではない。

イギリスは、フランス王位継承問題に関する発言権と、さきにブレチューの和解で確認された領土の割譲を要求する。

さしあたり、たがいに同盟を組み、シャルル六世および王太子ルイの権利を否認して、共通の政策を追求しようではないか」。 |

このヘンリーの提言はブルゴーニュ侯のうけいれるところではなかった。

この提案は、ジャンがアルマニャック勢に対して、守勢に立っていた時期になされた。

だから、いわば弱身につけこんでの提言というかんじが強かったのだが、ジャン無怖候は、これを拒否したのである。

けっきょくは、ブルゴーニュ侯家もまたバロワ王家の一員であるという大前提から、ジャン無怖俣も自由ではなかったのである。 |

イギリス王ヘンリー五世

|

ジャン無怖候との交渉をあきらめたヘンリー五世は、一四一五年二月パリに使者をおくり、最後通牒をつきつけた。

要求事項は、とうていフランス王のうけ入れがたいものであった。

ジャン二世の身代分未払い分百六十万フランの支払い、ヘンリー五世とフランス王女カトリーヌとの結婚、カトリーヌの婚資として金二百万フランの支払い、ブレチューの和解で割譲された領土に加えて、プロビンス伯領の半分、その他の領土の割譲等々であった。

フランス王の名代ベリー候は、イギリス王の使者を冷たく遇した。

ブルゴーニュ侯は、アルマニャック派との和平の調印をいそいだ。

二十三日に、調印はなった。対立していた両派は、外敵イギリスに対し、たがいに身内であることをともかくも確認しあったのである。

八月のなかばに、三万の軍勢をひきいてノルマンディーに上陸したヘンリー五世は、セーヌ河口に近いアルフルールの町を攻囲し、九月の末にようやくこれを占領した。

この攻略に手間どって、季節はすでに冬に向かいかけていた。

おりしも流行した赤痢のため、五千の死者と五千の病人をだすという思わぬ事故も発生した。

そこで、パリには向かわず、カレーに向けて北上を開始した。

なんのことはない、エドワード三世の故事にならったようなものであった。

この動きに対処したフランス側の行動もまた、半世紀前とくらべて、ほとんど変わっていなかった。

フランス軍は、数においてこそじつに六万と、イギリス軍を圧倒していたものの、シャルル賢王の教訓はまもられず、アルマニャック派諸侯が供出した軍勢の連合体にほかならなかった。

ジャン無怖候の申し出た協力は拒否され、ブルゴーニュ派の貴族は、自由意志によって参加したのである。

ジャン無怖侯は、暗澹(あんたん)たる想いを抱いて、ディジョンにいた。

雨の多い季節であった。十月二十五日、カレーの南東五十キロの地点、アザンクールで、両軍は対峙した。

戦闘の経過は、いまさらここに述べるまでもない。

全体の構図は、ポワチエの戦いと同じであった。

夕闇のせまった戦場には、一万のフランス兵の死体が泥土にまみれてころがっていた。

うち、七千は騎士であったという。これに対し、イギリス側の死者は千五百ほどであったという。

時おり、想い出したように沛然(はいぜん)たる雨が降った。フランスの悲劇を弔うかのように。

アザンクールの敗戦はアルマニャック派にとって手痛い打撃となり、その後の情勢はブルゴーニュ侯に有利に展開した。

オルレアン侯シャルルは捕虜としてイギリスに抑留され、アルマニャック派は、北フランスにおいて守勢にまわった。

そのうえ、イギリス勢がノルマンディーにいくつかの拠点を設けて、東をうかがっていた。

王太子ルイは、この年の末に没し、次子のジャンもまた、一四一七年四月に没して、王太子の称号は末子シャルルにあたえられた。

一四一七年から翌一八年にかけて、ジャン無怖侯は、アルトワ、ピカルデー、ノルマンディー方向でイギリス勢と抗争しながら、パリを追われた王妃イザボーと同盟をむすび、トロワに拠って、狂気の王と王太子シャルルをいただくパリのオルレアン派と対決する体制をととのえた。

ブルゴーニュ侯のパリ奪回の機会が、間近にせまっていた。一四一八年五月二十九日の真夜中、六、七百騎のブルゴーニュ勢が、サン・ジェルマン門を破って、パリに攻めこんだ。不意をつかれたアルマニャック勢は、ほとんど抵抗らしい抵抗をみせなかった。

『パリ一市民の日記』の筆者にいわせれば「パリの町をおおいに困らせていた」パリ代官タヌギー・デュ・シャテルは、王太子とともにムランに逃げ、「この世でもっとも悪質のキリスト教徒」クレルモンの司教ら、アルマニャック派の要人は、サン・タントワーヌ門の塔内に逃げこんだ。

ジャン無怖侯はパリと国王とを奪回したのである。 |

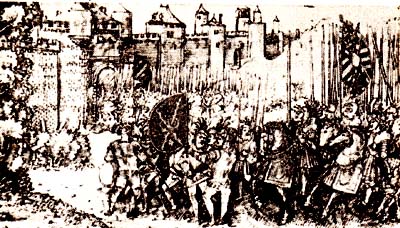

ブルゴーニュ軍のパリ入城

|

民衆はブルゴーニュ侯に協力した。年代記家ジュベナル・デ・ジュルサンの報告によれば、「プチ・ポンに居住せる裕福なる鉄商人ピエール・ル・クレルク兄の息子、ペリネ・ル・クレルクなるもの」の手引きがあったという。

パリの上層市民は、都市支配者として、アルマニャック派諸侯よりも、ブルゴーニュ侯を好んだのである。

下層民衆の支持もまたジャン無怖侯にあった。

ジャン無怖侯とは、『ニコラス・ド・ペイの日記』の表現を借りれば、「王国とその人民の共通の利益の擁護者」であったフィリップ豪勇侯の後継者として、うちつづく戦乱の苦しみから民衆を救ってくれるはずの存在だったのである。

生身のジャン無怖侯がどんな人物であったか、プルゴーニュ候権という権力の実体がどんなものであったか、そんなことはどうでもよいことなのだ。

実際、この時期にパリに住んでいた一市民の書き残した日記、いわゆる『パリ一市民の日記』の筆者は、ブルゴーニュ侯もまた、ぎりぎりのところでは、民衆に支配者としてのぞむ貴族権力の一変種であり、オルレアン侯と同列に立つ存在だ、という認識をしっかりともっている。

だが、ひとつの希求として、民衆をこの「苦悩の舞踏」から救いだしてくれる存在として、いわばブルゴーニュ的なるものが、フィリップ豪勇候やジャン無怖侯に仮託されていたのだということはあくまでもいえるのである。

この「苦悩の舞踏」という表現がなにを意味しているか、それを一市民の日記に聞いてみよう。

時はすこし下って、一四二一年の記述である。

「このころ、イギリス王はモーの前にあって降誕祭を祝せり。

彼らイギリス勢のため、また前述の輩どものため、土を耕し、種を蒔くこと能(あた)わざりき。

しばしば、ひと、前述の領主らに請願いたせしが、彼ら、ただ嘲(あざけ)り笑い、その配下の者らをして、以前にもまして悪事をなさしめたり。

その故に、多くの農夫たち、耕作をやめ、絶望にうちひしがれて、妻子を捨て、口々にいいあえり。

どうしたらいいのか? 悪魔にまかしちまえ!

どうなったって知ったこっちゃない。なにしたって同じことさ。

キリスト教徒より、サラセン教徒に仕えるほうがまだましだ。だから、うんと悪いことをしてやろうじゃないか。

どうせおれたちは殺されちまうか、もってるものをとられちまうかなんだから。

裏切りものの役人たちのまちがった政治のせいで女房や子供を捨てなくちゃならん始末だ。

迷ったけだもののように森に逃げこまなくちゃならなくなった、うんぬんと。

一年や二年のことにはあらず、この苦悩の舞踏はじまりしよりすでに十四、五年の年月をへたり。

領主らのおおかたは、剣により、毒により、裏切りにより、あるいはざんげもせぬまま、あるいは自然にそむける悪しき死を死せり」。 |

これまでたどってきた、ブルゴーニュ派対アルマニャック派の、一見はなやかな抗争の背景には、民衆の「苦悩の舞踏」が、領主たちの「悪しき死」が暗い影をおとしていたというのである。

オルレアン侯ルイ、ブルゴーニュ侯ジャンの死は、それぞれ、いわば「領主たちの悪しき死」の総まとめであった。

だが、たとえ実情はそうであり、そのことを民衆は知っていたとしても、それでもなお、「苦悩の舞踏」を踊る民衆は、ブルゴーニュ侯のうちに救済者のイメージを追い求めていたのである。

バリを奪回したブルゴーニュ侯は、こんどは、さきのカボシュ党の暴動のときのような失敗はやらなかった。

ふたたび侯をパリの主人に迎えた民衆は、アルマニャック派の軍政に対する恨みをはらそうとはねかえりをみせたが、ジャン無怖候は、上層市民の了解のもとに、彼ら下層民衆の暴発的な動きを鎮圧することに成功した。

ジュベナル・デ・ジュルサンはつぎのように報告している。

暴徒たちは、パリの市門にアルマニャック勢がおしよせたとのデマに踊らされて、関心を外に向けた。

その間に、暴徒の首謀者の首切り役人カプルシュは、捕えられて処刑された。

そのとき、パリの「市民たち」は、警備のため、町の辻々に立った、と。

この「市民たち」が上層市民たちであったことは明らかである。

ジャン無怖候は、ここに首都パリと国王および王妃をおさえ、王政を手中にした。

王太子シャルルは南のブールジュに居をかまえ、アルマニャック派の勢力は南フランスに退いた。

この年の末、ジャンは摂政に就任した。

だが彼は、王太子と、その取り巻きのアルマニャック派との協調の必要を忘れたわけではなかった。

むしろ、そのことを積極的におし進めようとしたのは、ジャン無怖侯のほうなのであった。

ところが、翌一四一九年の九月、モントローの事件が、この協調への動きを停止させたのであった。

党派の争いは、ここに「大いなる禍(わざわい)」を生んだ。

ジャン侯を継いだフィリップ善良候は、王太子派との交渉を絶ち、イギリス王と同盟をむすんだ。

一四二〇年五月に締結されたトロワの和約は、王太子シャルルのフランス王位継承権を否認し、フランス王女カトリーヌと結婚したヘンリー五世を王位継承者に指名したのである。

この年の十二月、シャルル六世、ヘンリー五世、フィリップ善良侯は、つれだってパリに入城した。

一年おいて一四二二年、ヘンリー五世、シャルル六世があいついで没し、ヘンリーの遺児が 「イングランドおよびフランスの王」として戴冠した。

王太子シャルルは、ブールジュにあって痴(し)れ者とうわさされていた。

王国のいたるところに、野盗の群れと化した傭兵たちが横行し、町も村も荒れはてた。

「苦悩の舞踏」が民衆をかりたてていた。

top

**************************************** |