|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

4 ノルマン侵入でのバリの戦い

1 ノルマン人きたる top

九世紀、フランク王国は、ユトランド半島に根拠地をおくノルマン人の侵冦をうけた。

ユトレヒトの南東、ラインの一支流が、幾条かにわかれた本流のひとつに流れこむ分流点の近くに、オランダ語名でズールステーデと呼ばれる港町があった。

正確にいうと、この町はいまはない。ただ、バイク・バイ・ズールステーデ(ズールステーデ近くの地区)という町があり、ズールステーデが、かつてその地に存在していたことを示している。

そして、これは、ズ−ルステーデを防衛するための砦の跡に建設された町であったと考えられる。

その砦は、おそらくシャルルマーニュによって建造されたのだ。

ズールステーデはラテン語でエンポリウム、つまり「市の町」と史料に出ることもあり、フランク王国のメロビング朝期から知られた商人たちの町であった。

この港町から、カロリング王朝期、とくにシャルルマーニュの代、フリースラントの船乗りたちは、フランドル産の毛織物、その他の商品、また、まさしくこの町で鋳造されたと考えられている貨幣、デナリウス銀貨を積みこんで、北海へ、バルト海へと乗り出していったのである。

この町とならんで、現在の力レー、あるいは、その南のエタープル・シュール・ラ・カンシュに比定されるケントビクという港があった。

このふたつの港町は、フランク王国の北海、バルト海貿易の拠点であった。

さて、このズールステーデの町が、八三四年、ノルマン人の侵冦をうけた。

これが、九世紀におけるノルマン人の、ヨーロッパ内陸部に対する大規模で、組織的な侵寇の、最初のものであった。

ズールステーデは、その後も、なんどかノルマン人に荒らされた。

しかし、そのつど再建され、なお三十年ばかり存続し、八六四年、破局をむかえたが、それは、ノルマン人たちの責任ではなかった。

フリースラント、ホラントの海岸に異常な高潮がおしよせて、当時は今よりももっと海のほうにはりだしていた砂丘地帯をのみこみ、ライン河口の低地地帯に洪水を起こし、幾筋かのライン河口の流れを、すっかり変えてしまった。

当時の記録は述べている。

「ふしぎな前兆が、つぎつぎと空にみえた。すると悪疫と強風と津波と洪水とがやってきた。

ラインの流れは、とつぜん海が侵入して、押しもどされた。

ユトレヒトその他のホラント全土の人々と、動物がたくさんおぼれた」。

この天変地異の結果、ズールステーデは、その活動の動脈であった川を失ったのである。

これがこの町の消滅の真の原因であった。

ところで当時のフランク人は、この八三四年の事件に不吉な前兆を感じたろうか。

答えは否定的である。

八三四年という年は、その前年、長子ロタールを先頭とする三人の息子に政権を簒奪(さんだつ)され、ソワソンに軟禁されていたルイ敬虔(けいけん)王が、諸候の支特によって王位を回復した年である。

ルイ敬虔王とその息子たちの争いのことは、王の甥にあたるニタール(ラテン名ニタルズス)によって報告されている。

このニタールも八三四年の頂に、ズールステーデの件を書いてはいないのである。

それでは、ノルマン人のことにはまったく関心がなかったのかといえば、そうでもない。

|

バイューの壁掛け(部分)

イングランドに向け海峡を渡るノルマンの舟

|

イングランド勢を襲うノルマン勢

|

八四二年の項には、この年のノルマン人がケントビクを劫掠(ごうりゃく)し、さらに海を渡ってイングランドのエセックス、ノーフォーク地方を襲ったこと、また、父王ルイの死後シャルルとルイのふたりの弟と争う長兄ロタールが、ノルマン人を味方につけ、「王国のキリスト教徒の一部を彼らにゆだね」たことを伝えている。

この最後の証言は、その前年、ロタールがデンマークのノルマン人の王を名乗るふたりのノルマンの首長ロリクとハラルド(後者は、おそらく八二七年までたしかに王位にあったと考えられる)に、シェル卜河口のハルケレン島をあたえることを余儀なくされたという事件をさしている。

もうこのころになると、ノルマンの侵寇は、重大な問題になってきていた。

ノルマン人に関するニタールの記録は、ノルマン人問題に対する、当特のフランク人の平均的関心の推移を示していると考えてよいであろう。

八三四年、ズールステーゼヘの侵冦はまだ偶発的なできごとであり、さほどフランク人の関心をひかなかった。

八四一年、ノルマン人のハルケレン島占拠、八四二年、ケントビクの劫掠は、これはもはや偶発的な事件ではなかった。

フランク人は、ようやく、ノルマンの脅威に気づいたのである。

2 ノルマンは北辺の海賊 top

一九〇三年、ノルウェーのオスロ湾口の西岸オセペルクに、高さ六メートル、径三六メートルにおよぶ巨大な「舟塚」が発見された。

翌年、発掘が行なわれた結果、みごとな彫刻をほどこしたした舟が現れた。

青粘土と泥炭土とが木材の腐敗を防いだのである。

舟は船首を南に、つまり沖のほうに向け、大きな石に繋留された格好になっていた。

船尾にしつらえられた小室には、女性の骨が二体分横たわっていた。

ある学者は、この二体のうちの年若のほうの遺骸は、ノルウェー王ハラルド美髪王の祖母にあたる王妃アサではないかという魅力ある説を立てている。

遺物による年代測定の結果は、この舟塚の作られたのが九世紀の後半であることと示し、この説を裏づけているのだが、舟に彫りこまれた装飾紋縁は、様式学上八〇〇年ごろのものと推定され、舟そのものの作製は、もっと早かったのではないかという想像を許す。

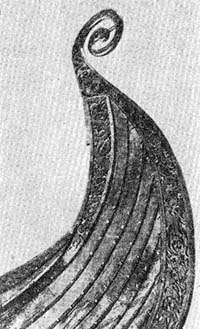

舟は樫材で作られ、長さ二一・五メートル、幅五メートル、上側板から竜骨までの高さ一・五メートル。 |

オセペルク出土の木彫断片

|

オセペルクの舟の舟首彫刻

|

全体にきゃしゃな作りで、松材のオールも、ふつうのものよりは短く三・六メートルあまり。

オールうけをふさぐ仕掛けのみられぬことは荒波のことを配慮していないことを示している。

この舟は、おそらく実際に使用されたものではない。

舟自体の製作年代と、舟塚の建造された時期とがずれていることを考えあわせて、この舟は、日常使用されていたものを改造し、儀式用に作り直したものではないかと推理する学者もいる。

「舟塚」は墳墓である。

王妃アサは、忠実な老女とともに、沖をめざす舟を柩(ひつぎ)として葬られた。

四輪の馬車、橇(そり)、椅子、そのほか、くるみ、りんごのたぐいにいたるまで、要するに生前王妃の用に供されたであろう品じなが副葬されている。

舟首の彫刻は、すでに数世紀の伝統をもつスカンディナビアの動物紋様の洗練された相をみせている。ここには伝統の完成が感じられる。

だが、前の「木彫断片」のほうは、これとはちがい、明らかに、この時期に新たにつけ加えられた様式を示している。

つまり、これは、フランク王国カロリング朝期の古典主義的なライオン紋様をノルマン人がとり入れ、自分たち流に表現したものである。

いささかグロテスクなユーモアを感じられないだろうか。

彫刻紋様という分野にもはっきりあらわれているように、オセペルクの舟は、数世紀におよぷ伝統の帰結であるとともに、彼らノルマン人がフランク王国と接触しはじめた、その接点の時期の産物なのである。

おそらくは、たんなる重(かさ)ね接(つ)ぎ作りの小舟にはじまった造船の技術が、ここに、竜骨で帆柱つきの遠洋航行用の舟を作れるまでに成熟したのだ。

そして、またオセベルクの舟は、その発展の終点をも意味した。

のちの時代、カヌート大王の長船も、あるいは、「バイューの壁掛け」にえがかれている。

十一世紀に英仏海峡を渡ったノルマンの舟も、構造上は、オセペルクの舟となんら変りはないのである。

舟、舟こそは、ノルマン人の城である。

彼らの舟は、四十人から六十人ていどをのせ、高い舳先(へさき)をもち、甲板はなく櫂(かい)と帆で走り、速力は約一〇ノットをだし、吃水(きっすい)は浅く一メートルていどであり、河川遡行に適していた。

彼らは、そんな舟を幾十隻、幾百隻とならべ、フランク王国の海岸を荒し、さらには遠くジブラルタルをまわって地中海にはいり、あるいは大西洋の激浪をこえてアイスランド、北アメリカにまで渡った。

フランク王国の諸河川をさかのぽり、難所は舟をかつぎ、馬を使って、村や町を襲撃し、掠奪し、人質をとっては身代金をかせぎ、修道院を襲って財宝を奪い、掠奪をまぬがれようとする領土、豪族、貴族から賠償金を徴収した。

九世紀、十世紀の二世紀間、ヨーロッパは「ノルマンの禍(わざわい)」にうちのめされた。

そして、この禍のうちに、古い秩序、フランク王国は解体し、新しい秩序が生まれたのであった。

解体と破壊のうちに、新たな形成がみられる。これが歴史の大いなる真実である。

ノルマン人は二九夾、ユトランド半島、バルト海沿岸、スカンディナビア島に定住したゲルマン民族の一派である。

他のゲルマン諸族の場合と同様、考古学上の調査は、ノルマン人がもともと農業民族であったことを示している。

だが、すでに十一世紀の年代記作者アダム・フォン・ブレーメンにしてからが、「ノルウェーにおいては農業は知られていなかった」と証言しているように、彼らが農業民族であったことは、古くから忘れ去られていたかのようである。

なぜ彼らは海洋民族であると考えられるようになったのかといえば、それは、ヨーロッパの歴史にはなばなしく登場したときの彼らが、海洋民族として、農業民族であるヨーロッパ内陸部の人々をおびやかしたからであった。

すでに彼らの活動は、ローマ時代の史料に残されている。

すなわち、エリュールと呼ばれる、ユトランド半島東岸からスカンディナビア南岸にかけて定住していた一部族が、三世紀なかごろ行動を開始し、その世紀後半にはガリアに侵入している。

五世紀には、遠くイベリア半島にまで、その姿をあらわしている。

おそらく、彼らの活動は、フランク王国メロビング朝の発展によって押えられたとみられている。

だが、八回紀後半以前の史料にでるノルマン人の動きは、他のゲルマン諸族の場合と同じくローマ辺境や、フランク王国辺境地帯に、ときたま騒ぎをひきおこすていどのものにすぎなかったとみてよい。

いわゆる「ノルマンの侵寇」は、これとはまったく性格の異なるものであった。

八世紀後半以降、彼らはまさしく侵入者として姿をあらわした。

有能な指導者にひきいられた戦士の集団を中核として、組織的計画的に侵入し、掠奪することを目的とし、さらにのちには、定着し、領域支配することを目的とする民族の集団として姿を現した。

西フランク王国、すなわちフランスの記録には、一般に彼らは「ノルマン人」、つまり「北方の民族」として出る。

ときには「デーン人」と呼ばれていることもあるが、一般に「デーン人」というのは、アングロ・サクソン、すなわちイングランドの記録に出るものであり、厳密には「デンマークのノルマン人」のことだが、これがスウェーデン族にも、ノルウエー族にも使われている。

ドイツの年代記には、「とねりこの人々」と出る。ノルマンの舟がとねりこ材で作られていたことから出た呼称らしい。

問題は、「バイキング」あるいは「バイキング」の呼称だが、これは、前述のアダム・フォン・ブレーメンの証言によれば、ノルマン人自身がもちいた呼称であった。

もしこれがノルマン系言語の「ビク」から出たものならば、「入江の民族」を意味し、古アングロ・サクソン語あるいはラテン語から出たものならば、「宿営する人々」または「都市に住む人々」、あるいは「市(いち)で商(あきな)う人々」を意味する。

この両説にしたがえば、「バイキング」とは、商業をいとなむ海洋民族というイメージをふくむ呼称であるが、これに対し、あるスウェーデンの歴史家は、これが「わきにそれる」という意味の古ノルウェー語から出た言葉で、もとの意味は「逸脱、出発、不在」、あるいは「わきにそれた人々、故郷から離れた人々」であるという魅力ある説を立てている。

たしかにこれは、徒党を組み、故郷を離れて、未知の土地に侵入したノルマン人の実態をふまえた説であり、通説に劣らぬ説得力をもっているといえよう。

イングランドでは、七九三年、北部ノーサンブリア海岸のリンデスファーン島の修道院がノルマン人の侵冦(しんこう=攻め入り荒す)をうけた。これが皮切りだった。

以後、北部イングランド、スコットランド、そしてアイルランドの海岸が襲われ、そのため八三〇年ごろには、アイルランド修道院文化はほとんど壊滅してしまった。

南部イングランドには、当時、アングロ・サクソン族による「七王国」が形成されていて、八三〇年ごろには、エセックス王の統制権がほぼ確立した情勢にあった。

そこヘノルマン人が侵入したのである。八五一年には三百五十隻の舟がテムズ川に碇(いかり)をおろし、カンタベリー、ロンドンが襲われている。ノルマン人はしだいにその勢力範囲をひろげ、アングロ・サクソン人は守勢に立った。

やっと独立をたもったのはエセックスだけであった。

やがて八七一年、エセックス王アルフレッドが立ち、イングランドはようやくノルマン人に対し攻勢に転じるにいたった。

フランク王国の方面ではどうであったか。

シャルルマーニュは東方のサクソン族を討伐し、フランク王国の境界をエルベ川にまでひろげた。

当時デンマークにはすでに王国の体制が整備されていて、王ゴドフレドが立っていた。

ゴドフレドはシャルルマーニュを怖れず、ユトランドの東西、すなわちバルト海沿岸のスラブ居住地と北海沿岸のフリースラントにまで勢力をひろげようとした。

八一○年、彼は手兵をひきいてフリースラントを侵冦し、さらに内陸部に進もうとしたところで暗殺の魔手に倒れたという。その後、シャルルマーニュを継いだルイ敬虔(けいけん)王は、よくノルマンの動きを封じたが、ついに、前述のズールステーデ襲撃を皮切りに、弱体化したフランク王国へのノルマンの侵冦が激化するにいたるのである。 |

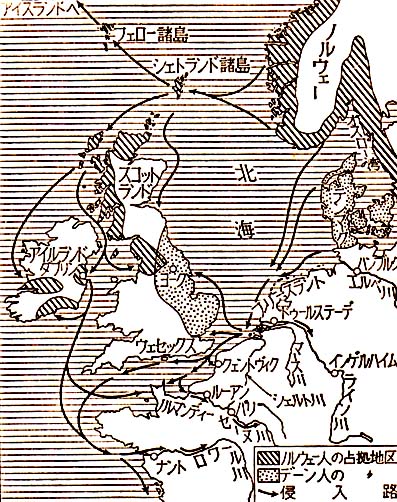

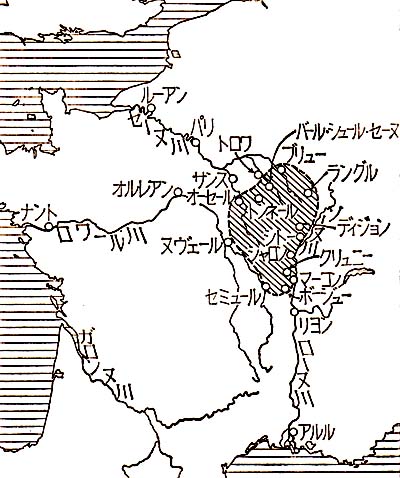

ノルマンの侵入

|

王ゴドフレドの死後、デンマークでは、王の息子たちと王位僣称者ハラルドとのあいだに紛争があり、八二七年、ハラルドはついに王子のホリクによって国外に追われた。

このハラルドは、おそらく、八四一年、ルイ敬虔王の王子ロタールから、シェルト川河ロハルケレン島を譲渡されたという前述のハラルドというデーン人と同じであろう。

一方、王ホリタは、個別的な掠奪者の群れを統制下におこうとつとめている。

政治的意図をもった侵冦(しんこう)という新しい性格が「ノルマンの侵冦」につけ加えられたのである。

八四五年、ホリクは数百隻の舟をひきいてエルベ川を遡行し、ハンブルクを襲った。

同年、別動隊がセーヌ川にはいり、ルーアンを焼いたのち上流にさかのぼった。

このときは、西フランク王シャルル禿頭(とくとう)王から賠償金をうけとって、ひきあげている。

他方、ノルウェーのノルマン人の動きは、ロワール川に集中していた。

八三四年以降、彼らは、河口のノワールムーチェ島を占拠し、これを基地として内陸部に進出する態勢をととのえた。

このような恒常的な基地の建設は、セーヌ、ラインの各河川についてもまたみられた。

九世紀後半以降、ノルマン人は、定住する志向を明白にみせるにいたったのである。

3 ノルマン侵入でのパリの戦い

top

喜びをもって語れ、おお、汝、全能の神に救われしもの、ルテチアよ。

アボンのラテン語韻文『バリ(古名ルテチア)の町の戦い』はこう歌い出している。

アボンはパリの東、サン・ジェルマン・デ・ブレ修道院の一修道士で、ネウストリア、別のいいかたでは「セーヌとロワールのあいだの土地」の生まれだった。

その生涯のことは、ほとんど知られていない。

九一四年ないし一九年の日付をもつ勅令の記載に、同修道院の「訪問客宿舎係」としてアボンという修道士の名がみられ、おそらくこれと同一人物と考えられている。

その後、おそらく九二〇年代まで生きていたらしい。

とすると、この詩に歌われた八八五年から六年にかけての事件のあったときには、彼は、まだ若年の一修道士であったことになる。

『パリの町の戦い』は、三部千三百九十三行からなるが、第三部の百十五行は、ただ「聖三位一体への敬(うやま)いにおいて」三部構成にするためのつけたしにすぎず、また、このときのノルマン侵冦に関する叙述は、第二部六百十八行のうち三百四十六行までであり、以下は、その後の情勢の推移、パリ伯ウードの事績についての叙述である。

第二部の最終行に、パリ伯ウードについて、「その存在はわれらが世の守り」と歌っているところから、八九八年にはすでに書き終えられていたことが知られる。

ウードは八九八年一月に死んだからである。

また、このウードを「未来の王」と呼び、さらに、八八八年二月のウード戴冠のことを歌っているところから、八八八年以後に書き始められたことがわかる。

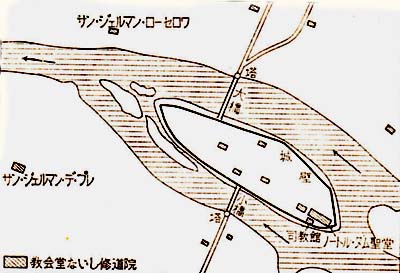

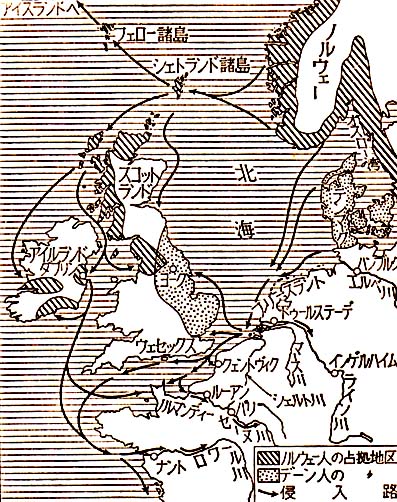

|

ノルマン侵入時のパリのセーヌ川とシテ島

|

現在のパリ(シテ島部分)

|

八八五年十一月二十四日、「舷側の高い舟七百と、かぞえきれぬほどの小舟多数」がセーヌをさかのぼってパリの町に近づき、そのため「セーヌの深い流れは、ほとんど下流二リュー(八キロメートル)にもわたって、あたかも塞がれ、いったいどこの洞穴に流れがはいってしまったのかと、人々がいぶかしみ、あやしむほどであった。」

ここに侵攻したノルマン人の数を、アボンは「四十の千倍」つまり四万と報告している。

もし舟数が信用できれば、この数字は信用できる。

なぜならノルマンの舟は平均五十人ていどを乗せる。

その七百隻に、「無数の小舟」だったのだから。

ところでセーヌ川にはいったノルマン人は、デンマークのノルマン人が多数を占めていた。

アボンは「デーン人」という呼称をよく使っているが、これはすでに述べたように、とくに限定して「デンマーク人」をさすものではなかった。

我々も、デーン人、ノルマン人というふたつの呼称を、アボンにならって、区別せずに使うことにしよう。

さて、前述のように、パリは、すでに八四五年に、セーヌを遡行するノルマン勢の姿をみかけている。

その後、八五六年、八六一年、八六五年と、ノルマンの船団はバリ近郊にまではいりこみ、周辺の農村地帯を荒らしたが、パリの市壁には近づかなかった。

またさらに上流へ進もうとも試みなかった。

ところが今度はちがっていた。

二日後のあけがた、デーン人の長ジークフリードは、パリ司教の館におもむき、バリ司教ゴズランに

「町には手をつけない。あなたの名誉ならびにウードのそれを守るようにつとめよう。

ただこの町を越えて先へゆかせてくれ」

と申し入れた。司教はこれを拒絶した。

そこでジークフリードは自陣に帰り、全軍を集めて、総攻撃を開始した。

当時のパリ市街は、セーヌ川の中州(なかす)、いわゆる「シテ島」の部分のみだった。

市街は、川岸から数十メートルひっこんだローマ時代以来の石壁に囲まれていた。そのスペースは、最大の長さ四九〇メートル、最大の幅一八○メートルの変型楕円型で、面積ははぼ八ヘクタールあった。

対岸への橋は、右岸にかかる「大橋」と、左岸にかかる「小橋」のふたつしかなく、「大橋」は現在の「両替(りょうがえ)橋」の位置にあたり、これを渡る道筋はサン・ドニヘ通じる。橋の対岸のたもとに塔があり、これは関所(せきしょ)であり、町の防衛の拠点でもあった。この「塔」に、デーン人たちは襲いかかったのである。

初日の戦いのことを、アボンはあっさり書き流している。

「石や矢が乱れとんだ。橋が揺れきしんだ。

ウードとその弟ロベール、司教の甥にあたる、サン・ジェルマン・デ・プレ修道院長エープルが活躍した。

そして、太陽神(アポロン)が西の方(かた)に沈み、敵勢は退いた」と。 |

塔は、基礎の部分はできていたのだが、じつは、まだ未完成であった。

その夜、木造りの木組みがいそいで作られ、この「夜の塔」に、翌朝ふたたびデーン勢は襲いかかった。

塔を守るものは二百。デーン勢は、つぎつぎに新たな戦士をくりだす。

投げ槍がとび、板にくいこみ、塔はうめいた。つるはしを使って塔の根方を堀りくずそうとした連中には、煮えたぎった蝋(ろう)や油を流しかける。

車輪を投げおとし、押しつぶす。甲冑(かっちゅう)、楯のぶつかりあう音。入り乱れる叫び声。

死者をむかえたデーン人の女たちの悲しみなげく声。

デーン勢は塔の門に火を放った。黒煙が、一時(いっとき)のあいだ、戦うものたちを包んだが、やがて風向きが変わったせいか、アボンのいうように、「主(しゅ)がフランク勢をあわれみたもうた」せいか、黒煙はデーン勢の上に流はじめた。

と、市街から大橋を渡って、ふたりの戦士が塔にかけよったかとみると、塔によじのぼり、「サフランの色の旗」をかかげた。デーン人はこの旗を恐れた、という。

この「サフラン色の旗」というのは、「オリフラム」すなわちサン・ドニ修道院の祭旗であり、十一世紀以降、しばしばフランス国王がこれを王の旌旗(せいき=軍旗)としたため、「国王旗」と誤称されるようになったものをさしているのではないか、という解釈がある。

しかし、なぜこれをデーン人が恐れたのか、また、この旗がかかげられたことにはどんな意味があったのか、なにを考えてアボンはこのことを記述したのか、いっさい不明である。

これが山だった。デーン勢は、三百の死者をだして後退した。

その後、バリの人々は、塔の修復にたち働いた。

以上が第一回目の「塔の戦い」である。

その後、デーン勢は、右岸サン・ジェルマン・ローセロワ修道院近くに陣地を構築し、パリ攻囲の態勢をととのえた。

バリ右岸は、彼らの劫掠の手にゆだねられた。

だがパリの町は屈しない。

アポンは、王国を襲った「デーンの禍」を格調高く語り、抵抗のみられぬことを嘆き、ただパリのみが、「恐怖の渦のただなかに、恐れず、笑って立つ」と讃えている。

第二回目の攻防は、翌年一月三十一日から二月二日にかけて展開された。

デーン勢は、七つの車輪のついた台の上にすえられた巨大な角材の破城槌(はじょうづち)をおしだして襲いかかってきた。

一月三十一日の明けがたの刻である。

「ちょうど肉桂(にっけい)、たちじゃこう草、その他の木々、野の草花から吸い集めた蜜に羽をふくらませた蜂の群れが巣に帰るように、この不運に魅入られたデーン人たちは、飛びかう矢の下に、ぶつかりあう鉄の下に、肩をちぢめて塔門をめがける。

彼らの手にする剣に野は埋まり、楯にセーヌは隠れた。

何千もの溶けた鉛の塊が絶え間なく町中(まちなか)に落下する。

橋の上、見張りの小塔(おそらくは、銃眼をうがった見張り所のこと)のそれぞれには、強力な役石器がすえられている。

いたるところで軍神マルスは怒りにその身をゆだね、威たけ高に君臨する。

教会の青銅の鐘の吠えぬはなく、大気は悲しみの響きに満たされた。

砦はふるえ、町の住民は叫び、鋭いラッパの音が鴫りひびく。

恐怖が人々の心を圧し、塔の中にもはいりこむ」。

ここでアボンは、司教ゴズラン、「その甥、軍神マルスの寵をうける修道院長」エープル、またロベール、ウード等々と英雄の名を列挙する。

「軍神マルスの寵をうける修道院長」とは、なんともものすごい感じではないか。

だが、こういった聖職者のタイプはむしろ普通だったのである。

エーブルは、ゴズランの死後、サン・ドニおよびジュミェージュ修道院をもあずかることになる。

当時、北フランス教会組織の中枢にあった高位聖職者である。

エーブルには、『ロランの歌』にでる大司教テュルパンのおもかげが重なってはいないか。

いや、正確にいえば、十二世紀の叙事詩『ロランの歌』に登場する大司教テュルパンは、エープルのようなタイプの聖職者のおもかげを写しているのである。

大司教テュルパンは、もちろん架空の人物だが、シャルルマーニュの甥とされるロランそのひとにしても、エギンハルズスの『シャルルマーニュ伝』には、ただ一個所、ピレネー山中峡谷の戦いに倒れた将士のひとり、「ブルターニュ辺境伯」として出ているだけなのである。

ロランもまた、後世に創造された人物であり、この点、事情はテュルバンと変わりはしない。

おそらく、この「ピレネー山中峡谷の戦い」(『ロランの歌』では「ロンスボーの戦い」)に同行した高位の聖職者がいたでもあろう。

ちょうど「バリの戦い」に英雄の名を獲得した修遺院長がいたのと同様に。

テュルバンはロランと最後まで行をともにし、全市の将士が倒れ、ふたりきりになったとき、誇らかに宣言している。

「この戦場はあなたのもの、ありがたや、あなたとわたしのもの」。

デーン勢は執拗に攻めた。

水路、大橋に接近し、塔と町との連繋を断とうとした。塔門めがけて波状攻撃をかけた。

ひとりが塔からの矢に射ぬかれて倒れ、それをかばおうとした者もまた、地に倒れ伏し、三人目もまた、ふたりを救おうとして矢に射ぬかれた、とアボンは歌うのだが、その歌の響きには、なにかノルマン人の勇武を讃えているようなところがある。

一夜明けて二月一日、戦闘が再開された。

塔を攻めあぐねたデーン勢は、再度、塔のまわりの濠の埋め立てを試みる。

土塊、枝の茂み、草、ぶどうの枝、さらには牛の死体を役げこむ。

それどころか、なんと彼らは、とアボンは語調を強める、捕虜を虐殺して濠に投げこみはじめた。

塔上に立つ司教ゴズランは、聖母マリアに祈願する。

「贖(あがな)い主(ぬし)の敬うべき母よ、地の救いなるものの母よ、おお、海の星よ、あらゆる星ぼしにまさって光り輝くものよ。」

「まことルテチア(パリの古名)は聖母に捧げられし町なるがゆえに」とアボンは解説をつけている。

濠の埋め立て作戦は、翌日もつづけられた。

この二月二日には、破城槌も、ふたたび登場した。

だが、塔の三方から、この巨大な構築物を塔に接近させることは、きわめて困難であった。

そこで、彼らは、こんどは、粗朶(そだ=木の枝)をうずたかく積みこんだ艀(はしけ)を幾隻か用意し、これに火をつけて、セーヌの流れに浮かべ、「東から西に」引き綱で引き、「橋か塔か」を焼こうと試みた。

そうしてみると、橋の一部は木造であったことになる。

このような、一見さりげない報告のかけらに、当時、石造りのアーチ橋であったはずのバリの「大橋」の、たとえば「見張り所」の部分か木造であったという証言が隠されているのだ。

えんえんと燃えざかる艀に川面は埋まり、河岸(かし)の草木は枯れた。

「火の神(ウルカスス)が水の神(ネブチュース)に勝ったのだ。大地も野も、水も大気も燃えた」。

橋を守備していた者たちは恐怖にふるえた。破滅の予感が、町の人々の目から涙を誘いだした。

毋親たちは髪をかきむしり、大地につっ伏した。はだけた胸をこぶしで打ち、頬をかきむしる。

町の人々の祈りは、いまや、栄光の聖ジェルマンに向けられた。

聖ジェルマンは、五五五年から七六年までパリ司教だった人で、その遺体の葬られた教会が、サン・ジェルマン・デ・ブレ修道院の原型である。

「おお、ゲルマヌスよ、汝の僕らを救えよがし」。

祈りはこだまとなってうねり高まった。

デーン人たちは、楯をたたき、大口に笑いわめいた。

祈りと嘲笑とは天にのぼり、全能の神は聖者の願いに耳をかしたまい、聖者に命じられていわれるには、燃える艀(はしけ)の群れを、すべて、橋を支える高い石の台座(橋台の水よけのこと)にぶつからせよ、橋にとどかぬように、と。

そして、そのようになった。艀はすべて水に沈み、パリは危機をのがれた。

三度、夜をむかえ、翌日の明けがたまでに、ジークフリードのひきいるデーン勢は、破城槌二基を残して、全軍、塔の前から撤退した。

三日間の「塔と橋の戦い」は終わったのてある。

その後、デーン勢は、右岸上流の方面にも出没し、さらには左岸にも進出して、サン・ジェルマン・デ・ブレ修道院領内の牧草地にたむろするようにもなった。

修道院の聖者の聖遺物をはじめとする宝物類は、修道士とともにパリ市内に避難していたのだが、デーン勢の劫掠の手は容赦なく、この聖なる記念の建物にもおよんだのである。

彼らは院内に侵入し、あるものは窓ガラスを木の枝でたたきわり、またあるものは塔によじのぼった。

そうアボンは報告し、さらに、前者は気が狂い、後者は屋根の上に転落して骨を折った。

聖ジェルマンの威光によって、と注釈を加えている。

バリの人々はどうすることもできず、ただこの修道院荒らしを指をくわえてみていただけであった。

バリ伯ウードは、その情景を、町の城壁の上に立ってみていた、とアボンは悲しげに報告している。

情勢はいっそうフランク側に不利となった。

二月六日夜、セース川が増水し、そのはげしい流れに、シテ島と左岸とをむすぶ「小橋」がくずれ落ちてしまったのである。

この橋は、木造であったらしい。

こうして、小橋のたもとの塔が孤立してしまった。

翌朝、デーン勢がここに襲いかかった。

何隻もの舟が、武具を満載してセーヌをさかのぼり、塔を囲んだ。

石と矢が大気を切りさき、塔にふりそそいだ。

塔を守備するものは、わずかに十二名。町からの救援は望むべくもなかった。

アボンはこの十二名の名を格調高く歌いこんでいる。

デーン勢は、枯れ芝を積みあげた荷車を塔門につけて火を放った。

赤あかと燃える炎が、おそらくは木造であった塔をつつんと。

塔上の十二人には、眼下を流れるセーヌの水を汲みあげようにも、その手段が欠けていた。

ついに、彼らは塔を逃れでて、くずれ残った橋の上にうつった。

死闘をつづける彼らに、デーン(ノルマン)勢は降伏を呼びかけた。不運にも、彼らはその言葉を信じた。

ああ、とアボンは嘆きの声を強める、彼らは捕えられ、殉教の血を流した。

とりわけエルベという男は、その姿態から王と誤認されたのか、ひとりだけ虐殺をまぬかれたが、友の無残な死を眼前にして、ただひとり生きのこることに耐えられず、敢然と死を要求し、翌日、殺された。

デーン人たちは、彼らの死体をセーヌに投げこみ、塔を倒した。

「わたしはこの目でしかとみた」と。

こうして、セーヌ上流への水路がデーン勢のものとなり、セーヌ左岸は、彼らの跳梁(ちょうりょう)にゆだねられた。

ノルマン人たちは、いたるところに宿営し、サン・ジェルマン・デ・ブレ修道院は、彼らの奪った牛、牝啄などの家畜小屋と化した。

勇敢な司教ゴズランは、ときおり、一隊をひきいてノルマン人の陣営を急襲する。

だが、彼の活躍も、所詮は、局面を大きく変えるものではなかった。

バリはノルマン人の支配地のただなかに孤立していた。

三月のはじめ、ザクセンのハインリヒが来援した。

アボンは、「司教ゴズランを助けにきた」といっている。

してみると、アボンの考えでは、パリの戦いの最高指揮官は、パリ伯ウードではなく、司教ゴブランだったのだろうか。

アボンの叙述の全体を通じて、ウードはそれほど前面に押し出されてはいない。

それに、一般に、ノルマン人に対する各地の戦いにあって、住民たちに保護者としてのぞんだのは、各地の司教であったのだ。

ハインリヒは、フルダを領する伯の息子で、シャルル肥満王から軍司令権をうけて、八八四年にはザクセンをノルマンの侵冦から守り、ついでライン渓谷から彼らを追いはらい、アウストラシア候の称号をうけた英雄である。

ハインリヒの救援も、しかし、局面を打開するものではなかった。三月の末か、四月のはじめごろ、ハインリヒは軍勢をひきあげてしまった。

だが、デーン勢の内部にも、意見の対立があったらしい。

アボンは、ジークフリードとウードが塔の前で語らったと述べ、また、ジークフリードがその手勢のものに、「ここを去ろう。ここに長くとどまるべき理由はない。でかけよう」といったと報じている。

もともとジークフリードはノルマン全軍の王ではなく、ノルマン勢は、それぞれ手勢をひきいる幾人かの長の、いわば集団指導体制下にあったのだ。ともあれ、ジークフリードは手勢をひきいてセーヌ左岸にうつり、サン・ジェルマン・デ・ブレ修道院の牧草地に陣を設けた。

そして、陣をひきはらう代償として、パリから六十リーブル金をうけとる約束をしたらしい。

そのうえで、彼は他の長たちに、ひきあげようと提案した。

一同はこれを拒否した。

そこで、彼は、よし、それならば、パリを攻めおとしてみろ、とけしかけた。

デーン勢は流れを渡リ、いっせいにパリの城壁にとりついた。だが、けっきょく総退却ということになった。

ジークフリードは、このさまを眺めて、嘲笑し、手勢をひきいてこの地を去ったという。

だが、ジークフリードが去っても、デーン勢の大部分はなお残る。パリは、救いを侍っていた。

四月十六日、司教ゴズランがみまかった。

六十六歳と推定される。抵抗の指導者の死に、孤立するパリの嘆きは深かった。

五月には、修道院長ユーグの死が伝えられた。

数多くの修道院をあずかっていたこの人物は、シャルル禿頭王のいとこであり、ロベール・ル・フォール、すなわちバリ伯ウードの父のライバルとして、ネウストリアに勢力をもち、ロベールの死後、ネウストリア侯として、シャルル肥満王の代、事実上、副王的権力を行使していた。

パリの戦いには、病床にあって参加できず、ついにオルレアンでみまかったのだが、その死は、バリを救う者のひとりの死を意味したのである。

修道院長ユーグの死の伝えられたころ、パリ伯ウードはひそかにバリを脱(ぬ)けでて、救援の手をもとめる旅にでた。

シャルル肥満王は、ようやくイタリアを離れたか離れないかの状態であり、これに期待をかけうるかどうかはともかくとして、フランク王国の諸侯伯のうちに、パリの運命に関心をもつ者をさがそうとしてのことであった。 |

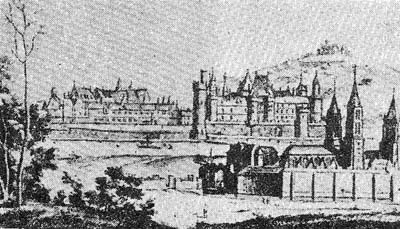

中世末期のサン・ジェルマン・デ・ブレ修道院(手前の建物)

シャルル肥満王

|

パリは、修道院長エーブルの指揮下に、ウードの帰還を待った。

ようやく六月も末のころ、三隊の援車をひきつれたウードの姿が、モンマルトルの丘の上にあらわれ、敵陣を突破して市内にはいるという勇敢な行為に、バリの民衆を狂喜させた。

しかし、これが決定的な救いとはならなかった。

トロマ伯アロームの勇武、デーン人の長シンリクの溺死と、バリ側に有利な材料はあったが、しかし、それもこれも所詮はエピソードにすぎなかった。

だが、その間に、シャルル肥満王は、バリ救援の軍を進めていた。

八月、ザクセンのハインリヒが、先駆隊として、ふたたびバリ前面にあらわれた。

彼は、けっきょく、ノルマンの奇襲にあって戦死してしまったのだが、援軍近しとの報が、バリの民衆に、どんなに、はげましをあたえたことだろう。

デーン勢は、攻撃の手をゆるめなかった。

夏の太陽のはげしく照りつける午後、彼らは総攻撃にでた。

パリの城壁、塔、橋は、つぎつぎと新たにくりだされるノルマンの戦士たちの射る矢、投げる石にうめいた。

楯に石のぶつかる音、町の人々の恐怖の叫び、城壁にとりついたデーン勢の勝利のおめき。

パリは最後の日を迎えたかのようにみえた。人々は、ただ聖ジェルマンに祈った。

その祈りの効き目だろうか、パリの必死の抵抗のまえに、デーン勢は、またしても後退せざるををえなかった。

夜になっても、なお、彼らは攻撃を右岸の塔に集中し、塔の前に粗朶(そだ)を積みあげ、これに火をつけて明かりとし、執拗に攻めた。

塔を防衛する者たちは、塔の外にでて戦った。

塔上にはただひとり、「木の十宇架」をささげて立つ人影がみられた。

この「木の十字架」とは、おそらくメロビング朝の王チルデペルトがスペインのトレドからもってきたという伝えの、くまなく金箔を押した十字架のことであろうとされている。

これは、サン・ジェルマン・デ・フレ修道院の保管していた宝物のひとつだったのである。

十月もなかばをすぎたころ、ようやく王の軍勢が到着した。

六百の先遣(せんけん)隊を発して、モンマルトルの丘の麓、塔と向かいあうところに陣地を構築させ、「さまざまな言葉をしゃべる、数知れぬ軍勢」をひきいて、着陣したのである。

4 孤立のパリ、ひとり立つ top

以上、アボンは、王の来援にいたるまで、ところどころ脱線、転倒はあったものの、一応、時の経過にそって叙述してきた。

ところが、このあたりから、叙述にまとまりがなくなってくる。

なにか、アボンの「バリの戦い」に対する情熱が、不意にうすれてしまったかのようなのだ。

王は、バリ司教座に、サン・シャルマン・ドーセール修道院長をつけた。

ついで、デーン勢と協定をむすび、「サンス地方」に進出することを彼らに許し、翌年の三月までに故国へひきあげることを条件に、七百リーブル金の支払いを約したのである。

「時は十一月、万物が凍える寒気にかじかんでいた」。

おそらく十一月初旬のことと思われる。

なぜなら王は、十二日にはメス方面に移動していたことが知られているのだから。

アポンは、この王の処断に対し、ぜんぜん批評を加えていない。

ふつう、このような優柔不断の態度ゆえに、シャルル肥満王は支持を失い、逆にバリ伯ウードの人気が高まって、やがて八八八年一月シャルルの死後、まもなく、二月、ウードがサンス大司教から西フランク国王の冠をうけたのだとされている。

だが、アボンの文章に、シャルルを非難する言葉をみつけることはできない。

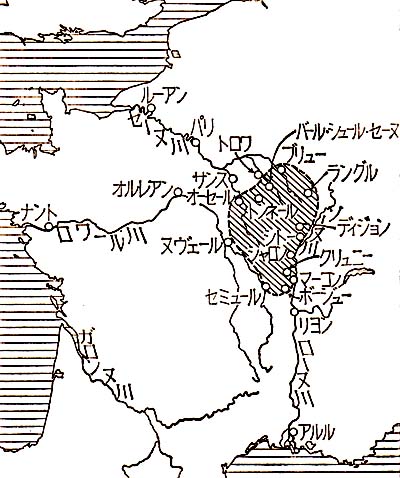

むしろアボンは、「サンス地方」、すなわち「戦いに無関心なブルゴーニュ」を非難することに専念している。なお、サンスは、厳密にいうと、ブルゴーニュ地方には属さない。

だいたいが、この「ブルゴーニュ」という概念はたいへんに複雑で、一個の政治領域としてこれを説明することはきわめて困難なのである。

八四三年、シャルルマーニュの王国が、その三子に分割された時、旧ブルグンド王国領にあたる部分は、イタリアとともに長子ロタールにあたえられ、「ロタールの国(ロタリンギア)」と呼ばれた。やがて八七〇年のメルセン条約によって、この地域のほぼローヌ川以北が、東西フランクに分割された。

その西フランクに属した部分が、ここにいう「ブルゴーニュ」と考えてよいのだが、しかし、この時期に、なんらかの統一的な権力がそこに成立していたと考えることはできないのである。

まさしく、この時期に、この地域に侵入したノルマン人に対する抵抗の動きをきっかけとして、オータンの伯であった旧ブルグント王族の一員、リシャール・ル・ジュスティシェ(裁定者)が、「ブルゴーニュ候領」を建設するにいたるのである。

だから、アポンが「サンス地方」をブルゴーニュと呼んでいるのもふしぎではない。サンス司教領は、まさしくブルゴーニュの入口に位置し、事実、一時、ブルゴーニュ候領の一部に編入されたこともあった。

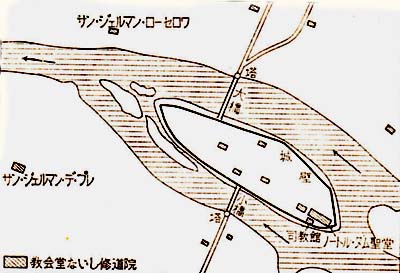

アボンは、西フランク王国を、フランキア、ネウストリア、ブルグンディア、アキタニアの四つに分けて考えている。

フランキアはセーヌ以北、ネウストリアはセーヌとロワールのあいだ、アキタニアはロワール以南、そして、ブルグンディア、すなわちブルゴーニュは、セーヌおよびロワール、ならびにローヌ川の上流地帯である。 |

ブルゴーニュ地方

|

そのていどの意味での「ブルゴーニュ」と考えてよい。

その「ブルゴーニュ」の豪族たちは、パリに援軍を送らなかった。

アボンの表現をかりれば、この「バリの戦い」は「ネウストリアの戦い」であり、「ブルグンディアの戦い」ではなかったということなのだろうか。

だから、アボンは、「ブルグンディアの戦い」については、たとえば、このとき、パリを越えてセーヌを遡行し、十一月の末から翌年にかけてサンスの町を攻囲したデーン勢のことについては、なにも言及していないのだろうか。

つまり、フランスはひとつではなかったということなのではないだろうか。

国王シャルルは一個のシンボルであるにすぎず、とうていノルマンの侵冦に対して有効な防衛策を統一的に構じうる権力も、威信も、もってはいなかった。

「パリの戦い」はパリの人々のものであり、「サンスの戦い」はサンスの人々のものでしかなかった。

パリは孤立していた。

同様に、サンスもまた孤立していた。

それが、ノルマン侵冦にさいしてのフランク王国の実情だったのである。

シャルル肥満王を非難してもなんの意味もない。

パリの人々は、パリ伯ウード、司教ゴズラン、あるいは勇敢な修道院長エーブルの指導のもと、聖ジェルマンの威光をいただいて戦う。

ザクセンのハインリヒや、国王シャルルが助けにきてはくれた。だが、

それも所詮(しょせん)はエピソードにすぎぬ。パリはひとり立っていた。

「恐怖の渦(うず)のただなかに、恐れず、笑って立つ」、とアボンはパリを讃(たた)えた。

この讃辞は、しかし、ただパリにのみあてられるべきものではない。

ルーアンもボルドーもサンスも、また名も知れぬ農村も、こう讃えられてしかるべきなのだ。

それぞれの土地のそれぞれの住民たちが、自己保身のために立ちあがった。

各地の司教が、有力な豪族がこれを指導した。

公権力の体系は、事実上、崩壊していた。

ノルマンの侵冦に対する防災は、城塞を核とする小単位でなされた。

そこに成立する新しい地方権力と生活共同体が、中世封建社会の基本単位となった。

孤立するパリの運命は、解体するフランク王国の姿を映していた。

だが、同時にそれは、新しい秩序の形成を未来に投影していたのである。

top

**************************************** |