|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

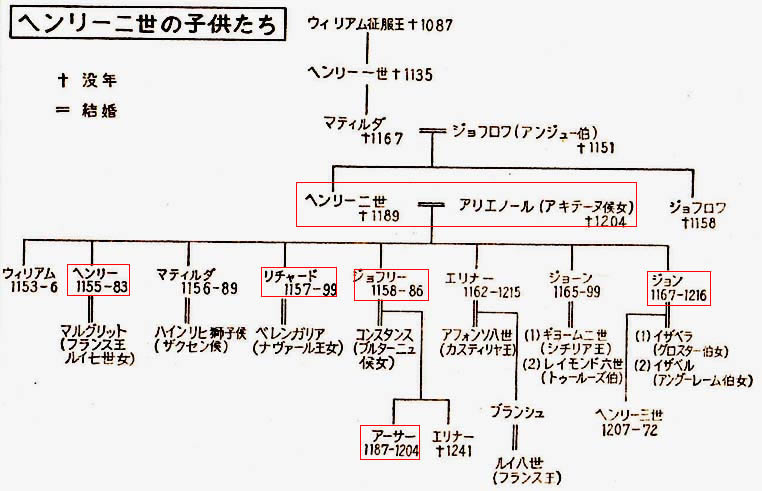

7 エニシダの枝(プランタジネット)の王たち

――アンジュー伯家の人々Ⅰ――

(注、エニシダは欧州の花の咲く木)

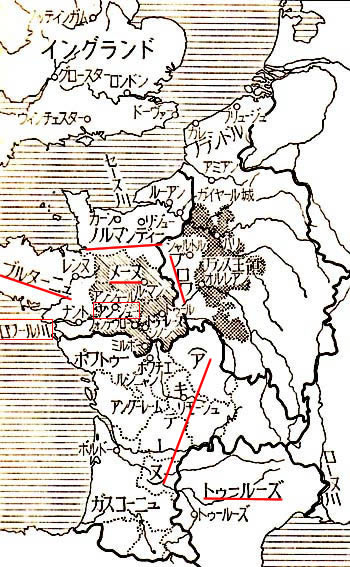

1 アンジュー伯家

top

遠いむかし、さるアンジューの伯は、旅先から連れもどった他国の女をめとった。たしかに気高く、美しい女性だったが、彼女には、どことなくおかしなところがあった。

近親のとりまきもなく、友もなく、めったに教会にもうでることもなかった。たまに教会に姿をみせてもなにかしら口実をもうけては、座をはずそうとするのであった。

これを不審に思った夫のアンジュー伯は、四人の騎士に命じて彼女を見張らせた。

つぎの機会に、騎士たちは、彼女のかたわらにひかえ、その場から立ち去ろうとした彼女の衣の裾をふみつけ、彼女の自由を奪った。

司祭が聖体を奉戴した、と、伯妃は悲鳴をあげ、衣の締め金具をひきちぎって身を逃れ、なおも叫び声をあげながら窓の外へとびだした。

伯妃は、悪魔(サタン)の娘、メリュジーヌであったのだ。

中空を逃れ去る彼女は、ふたりの子をさらっていったが、なお、ふたりを残していった。

アンジュー伯家出身の歴代のイングランド王は、じつに、その後裔(こうえい)であるという。

アンジュー家は、伝説の世界では、九世紀中葉に、すでに家名をあらわしている。

ブルターニュの樵夫(きこり)トンツルフなるものが、ノルマンの侵冦にさいし、西フランク王シャルル禿頭(とくとう)王を助け、その子の代にアンジュー伯家が立ったというのである。

この伝説の真偽はともかく、はっきりしているのは、十世紀の後半に、カペー家のユーグがフランス王として立ったとき、これを支持したフランスの諸候のうちに、ノルマンディー、ブロワ、シャンパーニュ等々とならんで、ロワール川下流のアンジューの地を領する伯として姿をあらわしているということである。

そのときの伯ジョフロワは、ユーグ・カペー戴冠の九八七年に没し、これを継いだのがフルク三世黒伯であった。

彼はブルターニュ辺境をかため、ソーミュールおよびツーレーヌの一部をブロワ伯ユードと争い、これを破って、東に伯領をひろげた。 |

アンジュー王国

|

こうして、ジョフロワ・プランタジネットの代にいたる。

プランタジネットの呼称は、このジョフロワが、ゲニスタ、つまりエニシダの小枝を兜(かぶと)にさしかざして戦ったといろ故事から出た。

だからもともとはジョフロワのあだなにすぎなかったのだが、俗に、ジョフロワの息子ヘンリーにはじまるイングランド王家の呼称として用いられるようになった。

なお、この王家は正式にはアンジュー王家と呼ばれる。

さて、このジョフロワの代、十二世紀前葉には、アンジュー泊は、ブロフ伯に対し臣従の誓(オマージュ)をたててツーレーヌを、またフランス王からの直接受封領としてメーヌを領していたが、後者については、ノルマンディー候が臣従の誓いを要求し、これが扮争のたねになっていた。

この問題の解決が、のちに意外な進展をみせることになる。

ジョフロワ・プランタジネットは、一一二八年、イングランド王とノルマンディー候をかねるヘンリー二世の娘マティルダめとった。 一一三五年、ヘンリー一世は、その死にさいして彼女を相続者に指名し、そのことを諸候にみとめさせた。

ところが、彼女のいとこにあたるブロワ伯スティーブンは、彼女の権利を無視してイングランド王を袮し、ここに内戦がはしまった。

マティルダの夫のジョフロワは、妻の名においてノルマンディーを征服し、ふたりのあいだの息子ヘンリーの摂政という資格でこれを支配した。

ジョフロワは、もしイングランド王位を確保できれば、ノルマンディー伯領とイングランドを長子ヘンリーに継がせようと考えていた。

そして、アンジュー、メーヌおよびツーレーヌは、これを、第二子ジョフロワにあたえようとした。

ところが、一一五二年、父ジョフロワの死後、ヘンリーは弟をあざむき、わずかにシノンほか数城をあたえただけで、他は、みな自分のものにしてしまったのである。

しかもこの年、ヘンリーは、アリエノール・ダキテーヌと結婚し、妻を介してアキテーヌ候領を領するにいたった。

そのうえ、ノルマンディー候として、ブルターニュ候領に対する上級領主権を、また妻を介してツールーズに対するそれを主張しうる立場にあった。 |

ジョフロワ・プランタジネット

|

2 王妃アリエノール・アキテーヌ

top

一一三七年、十五歳の黒い瞳の少女アリエノールは、父のギョーム十世の遺領アキテーヌ候領を相続し、三ヵ月ののち、フランス王太子ルイに嫁した。

その一ヵ月後、ルイは王位を継承し、アリエノールは、ここに王妃となった。

アリエノール・ダキテーヌの名は、南仏吟遊詩人(トルバドール)王の名とともに語られる。

彼女は、現在知られている最古の吟遊詩人、アキテーヌ候ギョーム九世の孫娘であり、ペルナール・ド・バンクドールをはじめ、多くの詩人たちが、彼女の宮廷に集まっていた。

当特、詩歌の世界において、洗練された宮廷生活という点において、南フランスは先進地帯だったのである。

パリにおけるアリエノールの宮延は、華やかで、いささか淫蕩(いんとう)な雰囲気であったにちがいない。

彼女の妹ペトロニラが、シャンパーニュ伯の妹の夫である、ルイの弟とのあいだにスキャンダルをおこしたという事件からも、アリエノールをめぐるサークルの雰囲気がうかがえる。

アリエノールは、シャンパーニュ伯の抗議を夫に無視させた。そのために戦争が起こった。

たまたま、ある戦闘にさいして、王の傭兵たちの放胆な行動のせいで、その土地の教会堂が燃え、そこに避難していた千を越す女子供の群れが焼け死ぬという事件が起こった。

これにショックを感じたルイ王は、以後、信心にふけるようになった。 |

フランス王妃アリエノール・ダキテーヌ

|

髪を短く刈り、祈祷に多くの時をさき、まるで僧侶のようであったという。

ルイの十字軍遠征、いわゆる第二回十字軍は、ルイがみずからに課した懺悔(ざんげ)行でもあったのである。

南フランスの宮廷文化にあこがれ、アリエノールに多くを学ぼうとした、小意気なスタイルの若き王ルイのイメージはここにくずれ、無骨な北フランス人の、いわば地がでたのである。

アリエノールとしてはおもしろくなかった。

夫の十字軍行に同行したアリエノールの行動には、満たされぬ欲望のはけ口をここにみいだしたの観がある。

年代記家リチャード・オブ・ディバイズは、さもおそろしげに声をひそめていう。

「だれも知らずにいてほしかったと思うことだが、知らぬものとてない。

この王妃こそは、聖地イェルサレムで……いや、もうこのことについてはいうまい。

わたしはよく知っているのだが。沈黙!」 |

アマゾンの女たちのように華やかに甲胄を身にまとった王妃とその側近の女たちの群れ、王妃だけではなかった。

フランドル伯妃、ツールーズ伯妃をはじめ、多くの諸侯の妻たちも、また、同行したのである。

だから、彼女が同行したことじたいには問題はなかった。

アリエノールに対する当時のうわさ、後世の非難は、もっぱら、アンティオキアにおける彼女の振舞に焦点をあわせている。

当時のアンティオキア侯レーモン・ド・ポワチエは彼女の叔父にあたる。

レーモンは、当時、サラセンの英主ヌール・エッディンの拠点アレッポを占領しようとして、すでにあるていど行動を起こしていた。

彼は、当然、ルイ王に期待した。

だが、ルイは、まずイェルサレムにおもむくとの誓約にこだわり、視線を南に向けていた。

聡明なアリエノールは、レーモンの見通しの正しさをみてとり、レーモンのために説いたらしい。

レーモンと王妃のつれだった姿が、人目につくようになった。

口さがない連中は、顔をしかめて、叔父と姪の間柄とはおもえないではないかとささやきあった。

ルイの心中には、おそらく嫉妬の炎が燃えていたにちがいない。

しかし、嫉妬が南進決定の原因だ、とはいいきれまい。

先行したドイツ王コンラートがすでにイェルサレムにはいり、ルイの到着を待っていたという事情もあったのである。

だが、嫉妬と名誉への配慮が、決定のきっかけとなったことは否定できない。

アリエノールは南進に反対し、レーモンのもとにとどまると宣言した。

離婚の決意をさえもほのめかしたらしい。

ルイは力づくで妻をつれ回し、全軍をあげてイェルサレムヘの道をいそいだ。

聖地から帰って二年ののち一一五二年の復活祭の日、ルイはアリエノールと離婚した。

血族結婚であったがゆえにこの婚姻関係は無効、というのが、公表された理由であった。

不貞をはたらいたと妻をとがめだてするにはあまりに根拠が薄弱だったのだろうか。

しかし、もしこれが血族結婚だというたらば、当時、ヨーロッパの貴族階級の全員がその罪を犯していたといっても過言ではないほど、それほど遠い関係のことだった。

力べー王室の祖、ユーグ・カベーの娘がアキテーヌ侯家に嫁入っている、というだけのことだったのである。

結婚生活十一年、アリエノールとルイとのあいだには、ふたりの娘が生まれたが、男の子は生まれなかった。

カペー王家にあっては、男系の維持がすべてに優先する。

王位継承者をえられぬかもしれぬというリスクと、ロワール川以南アキテーヌ候領への直接統制権か失うというリスクと、この両者を秤(はかり)にかけて、ルイは前とのリスクを避けようとしたのである。

それは、しかしルイの失政であった。

そう、後世の多くの史家は考え、さらに口をそろえて、この失政を、ルイの子、フィリップ尊厳王が訂正したのだといっている。

フィリッブ尊厳王とは、のちに語ろう。

ともかく、アリエノールはカベー家をてて、アキテーヌ女候としてひとり立った。

形式上は、カペー家の封臣である。だが、アキテーヌ候領内の諸伯は、カペー家に対してではなく、アリエノールに対して臣従の誓いをたてる。

アリエノールは、事実上、ルイに対し対等の立場に立ったのである。

だが、このことは、まさしく、アキテーヌ候領の内部についてもまたいえるのだ。

カペー家が、事実上、イール・ド・フランス、すなわち、パリを中心とする南北のせまい帯状の地帯をしか、直接統治下においてはいなかったのと同様に、アキテーヌ侯家が、なんの不安もなく管理しえた土地といえば、わずかに、ポワチエを中心とする侯家の家領があるにすぎなかった。

ポワツー地方だけをとってみても、各地の城を拠点とする領主たちについていえば、つねにその動向に配慮しなければならぬという状態であった。

まして、ベリー、オーベルニュなどの諸伯とアキテーヌ候家とのむすびつきは、いわば、力ペー家と候家との関係の縮図であったとさえいってもよいていのものであった。

だから、アリエノールとしては、有能な同盟者がほしかった。

自分をできるだけ高く売りつけたかった。

そうすることによって、父の残した権利を擁護しなければならなかった。

アリエノールはアンジュー家のヘンリーをえらんだ。

アリエノールの目に狂いはなかったろうか。

それについては次節で語ろう。

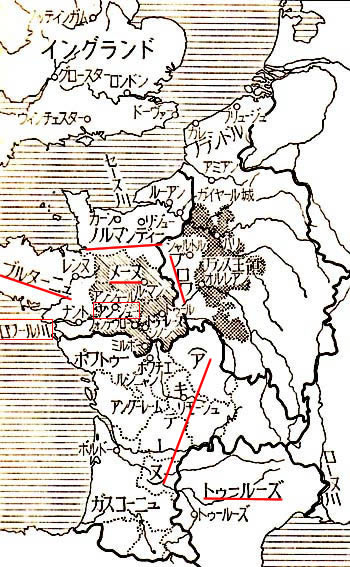

3 ヘンリー二世 top

ヘンリーとアリエノールは、一一五四年十二月十七日、ウェストミンスター修道院で戴冠式をあげた。

母マティルダのイングランド王位請求権は、内戦のはてに、スティーブン王との協定によってヘンリーに約束され、王の死をまって、ここに実をむすんだのである。

ヘンリー二世は、イングランドおよびフランスの西半分に対し王権を行使することになった。

エニシダの枝(プランタジネット)の王朝が、ここに開かれたのである。

ヘンリーの主要な関心は、諸侯伯のもつ自生的権力を、いかにして王権になじませるかにあった。

ウェールズおよびスコットランド辺境の諸侯、また、ブルターニュあるいはアキテーヌの南半分の諸侯伯に対しては手の下しようがなかった。

だが、イングランド、ノルマンディー、アンジュー、メーヌ、ツーレーヌに対しては、そしてまた、ボワツー、リムーザン、オーベルニュに対しても、ヘンリーは王権をよく浸透せしめた。その土地土地の下級領主を重用し、これを王権の手足として用いたためであった。

ここに、いわば強制的自治とでもいうベき、王権直属の地方自治制度の輪郭が、しだいに形成された。 |

フランス王ルイと離婚したアリエノールはヘンリーと再婚する。

イングランドおよびフランスの西半分の王、ヘンリー二世

|

封建領主の法廷は、しだいに慣習的権利をはぎとられ、王の法廷の判例が、王国全土に通用する普通法として、形づくられてゆく。

封建契約の中核であった下級領主の上級領主に対する軍役奉仕の義務を貨幣で代納する制度が普及したことは、領主間の私闘の風潮をおさえ、事事力を王のもとに集中させる効果をともなった。

イングランドは、ヘンリー王の治世にすでに中央集権への道を着実に歩み出していたのである。

頑丈な猪首(いくび)、「大食だからというのではなく、造化のまちがいでできた」巨腹。精力に満ちあふれた王は、なにしろ活動家であったらしい。

王にキリキリ舞いさせられる側近の者たもの当惑ぶりを、一時王の秘書官を勤めたことのあるピーター・オブ・フロワは、いきいきとえがきたしている。

「もしも王が、あすは一日中宮迂にいると約束されたならば、しかも、そのことを、伝令使をかしておおやけにされたならば、まずまちがいなく、王は、手はずも何もかまわず翌朝早く出発されるのだ。

その結果、臣下一同は、それこそ気狂いのようにかけずりまわり、駄馬を打ちたたき、荷馬車はごちゃごちゃとぶつかりあうというさわぎになる。

一口にいえば、まさしく地獄のさまを呈するのだ。

反対に、王が明日の早立ちを命ぜられたとしても、王は、かならず決心を変えられるのであって、王がお昼まで寢ておられることは、まず確実と考えてよいのだ。

かくして、駄馬は荷を積んだまま侍機し、廷臣一同はウトウトと眠りをたのしみ、商人たちはジリジリし、いたるところ不平のつぶやぎという始末になる」。

直接おもむいて封臣に接触すること、これが、なお中世にあっては、王の政治の主要な部分をなしていた。

だからヘンリーは動きまわる。

この点において、彼はきわだっていた。

フランス王は、ヘンリーの行動の迅速ぶりに驚嘆の声を発している。

「アイルランドにいるかとおもえばイングランドにいる。こんどはノルマンディーだ。

馬や舟で旅するのではあるまい。飛んでゆくのにちがいない」。

狩りが王のスポーツであった。戸外を好んだ王だった。

事実、政務をとる場を、クラレンドンとかウッドシュトックとか、直領の森の中に求めたこともしばしばであった。

熱気をほとばしらせ、行動にはしる王のイメージにあふれている。

だがその彼は、また学者を重用し、自身、ラテン語、フランス語をよくし、書物を好むむ王でもあった。

ふたたび、ピーター・オブ・ブロワの報告をきこう。

「たまたま、政務のあいまに、息ぬきの時間がみつかると、王は、ひとり書をたのしみ、書記官たちのあいだにまじって、もつれた問題をときほぐすのに腐心するのてあった」。

たしかに、中世文化の華美な一面は、ヘンリー王の宮廷の雰囲気にはなじまなかった。

王は馬上槍仕合(トーナメント)を好まず、吟遊詩人の甘い調べも、王の宮廷にはきかれなかった。

ヘンリーの長子で王と同名のヘンリーは、「騎士道を復活せしめた者」と称えられた。

だが、抒情詩も騎士道も、ヘンリー王には関心がなかった。

彼は、学者や、有能な行政官を側近に必要としていた。

「騎士」や「詩人」は用なしだった。

フランス王フィリップ尊厳王は、あるとき、こう、嘲笑まじりにいったという。

かりに四対四のトーナメントを行なうとしよう。わがフランスの練達の騎士四人は、ヘンリー王側近の四人、ウィリアム・フィツラルフ、ウィリアム・ド・ラ・マール、リチャード・ド・ビルキエール、リチャード・ダルジャンスと戦うことになろう、と。

この門人のうち、最初の人物は、とても槍などもてぬお年寄りであり、ふたり目は病弱、三人目は痛風病み、最後の四人目は四日熱にかかっていたという。

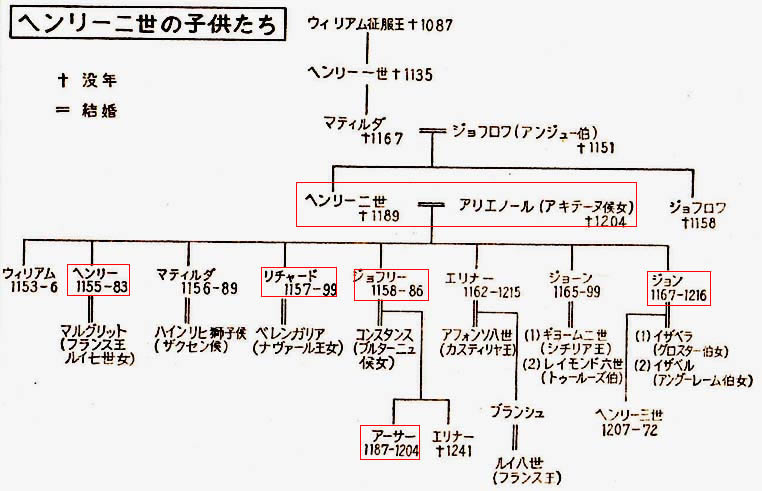

4 ライオンの子供たち top

|

アリエノールは、この夫に満足していたのだろうか。

ヘンリーとアリエノールのあいだには、八人の子が生まれた。

ヘンリーからジョフリーまでの四人は、一一五五年から五八年まで、毎年生まれた。

末子ジョンは一一六七年に生まれ、彼の誕生後すぐ、両親は別居生活にはいっている。

別居したアリエノールは、リチャードをつれてボワツーに閉じこもり、ポワチェの彼女の城は、ふたたび、吟遊詩人や、小粋(こいき)で軽薄な若い騎士たちでにぎわった。

放浪の学僧(ゴリアルディ)仲間にとっても、また、アリエノールの名が強い牽引力をもったことは、彼らの作ったラテン詩を集めた詩歌集『力ルミナ・ブラーナ』に収録されている詩句からもわかる。

これはおそらくドイツ出身の一学僧が王妃をかいまみて即興につくった作とされている。

世界がぜんぶおれのものならば、

大海からラインの岸辺まで、

せんぶくれてやろうぞ、

もしもイングランドの女王を、

この腕に抱けるなら。 |

十三年あまりのヘンリーとの生活を、アリエノールはどう考えていたか、それを証言する史料はほとんどない。

記録者たちは、別居した彼女が、息子たちと共謀して大王に反逆した事実をしきりにとりあげ、彼女のことを「破られた契約の鷲(わし)、その翼をふたつの王国にひろげるもの」と、おそろしげに語ることに専念している。

ジョンを生んだ年、アリエノールは四十五歳、ヘンリーは、十一歳年下の三十四歳だった。

この年齢の差が、なにかを説明するだろうか。

ヘンリーは、よい夫とはいえなかった。

女関係のうわさは絶えず、一説によれば、息子リチャードの許婚(いいなずけ)として、フランス王ルイからあずかっていた、ルイの後添(のちぞえ)の腹に生まれた娘アリスまでをも、たぶらかしたという。

ある記録者によれば、アリスとのあいだに子をもうけたが、その子は早世(そうせい)したという。

ヘンリーはアリスと結婚しようと、アリエノールとの離婚を策したという。

アリエノールと息子たちが反逆する事件があってからのち、一一七四年以降、ヘンリーは、ロザムンド・フリフォードという女性と、おおっぴらに同居生活をはじめた。

民衆は彼女のことを「きれいなロザムンド」と歌っている。

彼女の死は、アリエノールの名とむすびついている。

毒殺されたともいい、入浴中、殺されたともいう。

アリエノールの息子たちを、記録者は「ライオンの子、やがて目覚め、太く吠える」と批評した。

アリエノールの息子だから、というのだ。

リチャード、ジョンと、ふたりの王の治世を生きたイギリス人は、ヘンリー一世王の昔をなつかしみ、エニシダの枝の王たちを、その母アリエノールを災(わざわ)いとみている。

一一七二年から翌年にかけての反逆さわぎは、末子ジョンの所領の問題をきっかけにしておこった。

年長のヘンリーは、すでに七歳のときに、父王の後継者と定められ、アンジュー、メーヌ、ツーレーヌ、ノルマンディーおよびイングランドの所領を約束され、一一七〇年以降は、「若いヘンリー」王として、父王と共同統治のかたちをとっている。

リチャードは、母アリエノールの所領アキテーヌを約束され、一一七二年、正式にアキテーヌ候として侯号をとっている。

ジョフリーの場合は、すこし事態がめんどうであった。

ヘンリー王は、ブルターニュ侯領をジョフリーのためにねらい、親英派のブルターニュ侯コナン四世と語らって、その娘コンスタンスをジョフリーの許婚とし、領内の反対勢力と戦い、ついに三年後の一一六九年、ジョフリーに対する臣従をブルターニュ人に強要することに成功した。

二年後、コナン四世の死後、ジョフリーはブルターニュ侯となった。

このときジョフリーはわずか八歳だった。

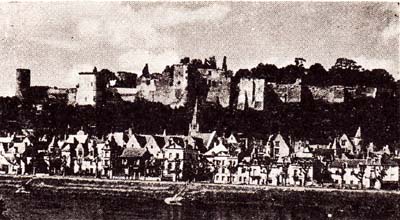

さて、ジョンにはどこをあたえようか? ヘンリー王は頭を悩ませた。「領地のないやつ(ラツクランド)」、そう、彼は、この末っ子のことを呼んでいた。

たまたま、北イタリアのサボワ伯に嫡子なく、娘の婿をもとめていた。

上ローヌ渓谷から、アオスタ、テューリンの谷にかけて、ちょうどアルプスの西側の峠道をぜんぶ扼(やく=抑える)する形にあったサボワ伯家とのむすびつきは、ヘンリーの父に入った。折衝(せっしょう)がかさねられ、ジョンの婿入りのことが決定された。

だが、サボワ伯は、婿入りの引き出物を要求した。

「領地のないやつ」ではしかたがない。

ヘンリーはそこで、アンジュー家の次男以下に代々あたえられることになっているシノン、ルーダン、ミルボーの三城を、ジョンにあたえることにした。 |

末子ジョンに与えたシノン城

これに長男のヘンリーが不満を持ち、お家騒動が起こる

|

ところが、これが、「若いヘンリー」王の感情を傷つけた。

もちろん、これだけが原因ではなかった。

「若いヘンリー」王は、父王が、まだ自分を一人前とみず、共同統治のたてまえでありながら、なんらの権力をも分与してくれないことがおもしろくなかったのである。

ある朝父のヘンリーが目覚めると、息子がいなくなっていた。

パリの義父のもとに走ったという。

すぐもどれとの使いをだしたが、使者に向かって、フランス王ルイは、こういったという。

「おまえの主君は、もはや王ではない。イングランド人の王はここにいる!」

どうやら、ルイがうしろで糸をひいていたらしいのだ。アリエノールも、そうとうな役割をになっていたと思われる。

つまり、ヘンリー王にしてみれば、妻と、妻の前夫とが、息子たちに反抗心をふきこんだ、というかたちになったのである。

アリエノールは、知らせをきくと、すぐさま、リチャードとジョフリーをパリに向かわせ、自分も変装して、あとを追おうとした。

だが、夫の手の者に捕えられ、ウィンチュスターの牢獄におくられた。

息子たちは、ルイ王とはかり、諸候伯に協力を呼びかけ報酬を約束した。

たとえば、フランドル伯に対しては、イングランドのケント全州とロチェスターおよびドーバーの城、そのうえさらに千ポンドの年金を約束している。

ヘンリー王に自生的な権力を奪われた領主層が、呼びかけに応じた。

ノルマンディー、ブルターニュなどの各地に反乱が起こった。

だが、これらの反乱は相互間の連絡をもたなかった。

ブラバントの傭兵隊を中核とするヘンリー王の軍勢は、機動力をおおいに発揮して、各地の反乱の連繋を断ったのである。

翌年の春、スコットランド王がイングランド北辺を侵し、これに呼応して、「若いヘンリー」王がフランドル伯軍とともに、イングランド侵攻を企図したとき、ヘンリー王は、ただちに傭兵隊をひきいて海を渡った。

スコットランド辺境は安定した。

一ヵ月後、ルイ王がルーアン占領に動いたとの知らせに、ヘンリーは、ふたたび迅速に英仏海峡を渡った。

ルイ王は、ただちに兵をバりにかえした。これが最後のあがきであった。

ルイとアリエノールの計画は失敗した。

リチャードは、ポワツーで、なおわずかな抵抗を試みたのち、父王に降伏した。

教会はヘンリー王の側に立ち、各地の行政官たちは、王に忠実だったのである。

イングランドにおきだレスター伯の反乱のさいには、ヘンリーが、みずから傭兵をひきいて海峡を渡る必要はなかった。

ヘンリーの集権政策は、イングランドにおいて着実に実をむすんでいた。

またレスター伯のひきいた反乱軍と王軍との決戦のさい、農民たちが鋤(すき)、鍬(くわ)を手に王軍を助けたというエピソードのうちに、民衆の支持が「年寄りのヘンリー」王の側にあったことを読みとることができる。

父王と息子たちとは仲直りした。

一一七三年九月三十日、ツール近郊のモンルイてむすばれた協定は、王が息子たちに対して寛大な処置をしたことを示している。

反乱さわぎのあいだに、サボワ伯の娘のアリスはみまかり、ジョンの婿入りの話はこわれてしまっていた、

父王は、ジョンに対する配慮を、「若いヘンリー」王に強要した。

なお、三年後、ジョンは、彼のまたいとこにあたるグロスター伯の娘イサベラと結婚し、伯領の相続者となり、ここに「領地のないやつ」というあだなは、その意味を失ったのである。

反逆に加担した諸侯に対しても、また、ヘンリー王は寛大であった。

だが、彼らの城に対しては、きびしくのぞんだ。

一一七六年に編集されたノーザンプトン条令の一節は、このときに廃棄された、

あるいは廃棄を命ぜられた城についての調査確認を裁判官たちに命じている。

逆に、王の持ち城は修復補強された。

たとえばマシュー・バリスが「イングランドの正面の扉」と呼んだドーバーの城は、このとき、巨額を費やして建て直されたものである。

アリエノールは、以後、夫の監視下におかれた。

やがて、一一八九年、彼女の育てたライオンの子リチャードが、彼女に自由をあたえるであろう。

5 兄弟、あい争う top

「若いヘンリー」王には、ふしぎな人気があった。それと対照的に、リチャードには人気がなかった。

「優雅で高貴、愛らしく、言葉なめらか、容貌美しく、典雅なものごし、どこからみても魅力にあふれ、背丈はといえば、天使にわずか劣る――リチャードは、ちょうど、この逆をいっている」と、ある記録はいい、ウォルター・マップは、リチャードを評して、「なみはずれての不信心者、じつにごりっぱな罪の宮殿」といっている。

そのじつ、『若いヘンリー』王には、父王の行政手腕も、リチャードの示した軍人としての能力も、いっさい欠けていた。

いわば彼は、その弟たちにくらべれば、一見美しくりりしげな五月人形みたいなものだったのである。

それだけに、人々は、彼のうちに、その父や弟たちのもつ激しさとはまったく対照的なやわらぎをみいだしたということなのだろう。

アキテーヌ候領には、不穏(ふおん)な空気がみなぎっていた。

この地は、「かつて矯(た)められたことのない土地」だったのである。

リチャードは、峻厳な軍律をもって、この地にのぞんだ。

人口稠密なネーデルラントから徴募した傭兵隊を自在に駆使して、リチャードは、服従を拒否する領主の城を、つぎつぎに陥れていった。

リチャードの仮借(かしゃく)のない支配を民衆はおそれ、教会は彼を断罪した。

リチャードの家臣のあいだにも、あまりにも苛酷な統制に対する反感がしだいにひろがり、これに比例して、「若いヘンリー」王の人気が高まった。

一一八三年、ヘンリーは、弟ジョフリーと組み、リチャードの圧政に抵抗するアキテーヌの領主層の味方についた、ブルゴーニュ候、ツールーズ伯もこれに加担し、アンジュー王家の内紛は、またもや嵐(あらし)を呼びそうな形勢をみせた。

兄弟の争いを仲裁しようとする父王ヘンリーの努力もむなしかった。

しかし、この危機は、同年、「若いヘンリー」王の赤痢による突然の死によって、回避された。

そしてこの兄の死は、リチャードに王冠を約束するものでもあったのである。

父王ヘンリーは、リチャードに兄のヘンリーの権利をあたえ、王位相続者と指定した。

そしてアキテーヌは、これを弟ジョンにあたえるよう指示したが、リチャードは、これを拒否した。

十年間にもわたる戦いの末に、ようやくアキテーヌ候領を手中に確保しかけているところだった。

それをどうして弟に渡せようか。

リチャードは、父王の要請に対し、数日の猶予を乞い、そのまま、馬の鼻面を南にむけて、ポワツーに帰ってしまった。

怒りにかられた王は、ジョンに向い、アキテーヌはおまえのものだ、行って奪え、と命じたという。

ジョンは、このとき十六歳だった。

彼は兄のジョフリーと相談して、父の命令を実行にうつそうとした。

またもや兄弟の争いである。

当時の人は、このあいつづく兄弟の争いにおけるジョフリーの役割を重くみている。

ジョフリーは、当時、二十代のなかばで、戦い、狩り、トーナメントを好み、しかも、狡猾(こうかつ)な策略を弄(ろう)することにたけた弁舌巧みな男、オデュッセウスとアキレウスをたして二でわったような人物、とみられていた。

「彼は、容易にだまされるような男ではなかった、もっとも賢明なものといってよいであろう、ただし、人とをだますのが得意だという意味でだが」。

兄弟間の争いの元には、じつに彼だったのだ、とある記録は断じている。

他方、ジョンはといえば、まだ、この当時は、できそこないの末っ子といった役どころしか演じていなかった。

人の影響をうけやすく、いい点といえば、父母双方に対し、比較的従順なことぐらいだと軽くみられている。

父王ヘンリーは、息子たちの争いをけしかけたようなかたちになったことを、さすがに後悔したのか、仲裁にのりだした。

問題の根は、ジョンの処遇の件にある。

リチャードはアキテーヌに、ジョフリーはブルターニュに秩序をもたらした。

アンジュー王国の統治という大仕事のどの部分を、ジョンに分担させたらよいか、ヘンリー王は、アイルランドを彼にまかせてみようと思った。

アイルランドは、まだ王国の領域には属していなかった。

登位以来、この地を征服することは、王の心中にあった。

一一六六年、アイルランド土着のレンスターの王がウェールズに上陸し、王に対し臣従の誓いをたてたことがあった。

このとき、ウェールズ辺境の領主の一部がアイルランドに渡り、勢力を植えつけた。

王は、彼らの自生的権力がこの地に定着することを好まず、一一七一年、みずから海を渡り、一応の王権設定を行なったが、王権はその後もあまり浸透せず、この地は、いぜん、無政府状態にあった。

さて、このとき十九歳のジョンは、三百の騎士隊を父王から下賜されて、一一八五年四月二十四日、ウェールズ西端のミルフォード・ヘイブンの港を出航した。

ところが、九月に、ジョンはしっぼをまいて、こそこそ逃げ帰ってきたのてある。

ひげもじゃのアイルランドの野性の戦士たちは、ジョンのとりまきの貴公子たちの、はじめてあいまみえる敵であった。

起伏の多い山岳地帯や森林のなかでは、フランスふうの重い甲冑が行動の自由を奪い、騎士の戦法は通用しなかった。土着化したアングロ・サクソン人は、ジョンを冷淡にあしらった。

アイルランドは、アンジュー王権の意のままにはならない特別地域だったのである。

ヘンリーに、土着化したアングロ・サクノンの勢力を公認して、アイルランド問題を、なお一片、棚上げすることにした。

末っ子ジョンはやはり出来そこないだ、そう人々はうわさした。

ジョンにとっては、これは実に大きな不幸であった。

ついてないといえばついてないし、不器用といえば不器用であった。

ジョンの生涯には、そういう不器用さがつきまとっている。

top

**************************************** |