|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

8 くずれゆくアンジュー王国

――アンジュー王家の人々Ⅱ――

1 ヘンリー王の死 top

ジョンがアイルランドでもたもたしているあいだに、兄ジョフリーが、トーナメントで重傷を負って死んだ。

彼にはすでに一女エリナーがあり、死後男子アーサーが生まれたから、ブルターニュ侯領をジョンが継承するというわけにはいかなかった。だが、末っ子のジョンは、ここに、一歩、王冠へ近づいたのである。

ヘンリーとリチャードの仲は険悪であった。リチャードの許婚(いいなずけ)、フランス王女アリスは、まだヘンリーの宮廷にいて、ヘンリーとの関係をひそかにうわさされていた。

アキテーヌ侯領のジョンヘの分与という問題をめぐるさきの争いの結果、ヘンリーはリチャードを下位継承者に指名することを一時保留していた。

ヘンリーが王国を二分し、イングランドをジョンにあたえる可能性はなお残されていたのである。

事態の進行をいっそう促進させた事情に、フランス王の交替があった。

四十年あまり王位にあったルイ七世にかわり、一一八〇年九月、その息子フィリップが登場したのである。

フィリップは、その父ルイの、いわば端正で控えめな政治にくらべると、陰謀と策略を弄する、きたない政治のやりかたに長(た)けていた。

彼はアンジュー王国を分断し、イングランド王の大陸における知行を奪おうとくわだてた。

フィリップは、ヘンリーとアリスについてのうわさを流し、父と息子をいっそう仲違(なかたが)いさせようとはかった。

リチャードは、当時企画されていた十字軍への参加を希望していたこともあって、自分の立場を明確なものにしておきたかった。

自分の留守中、ヘンリーがジョンを王位継承者に指名し、諸侯伯が、ジョンに臣従の誓いをたてるような事態が生じることを、おそれたからであった。

一一八八年、事態は急速な展開をみせた。

まずアキテーヌ、ツールーズに反乱が起きた。

これは、ヘンリー王の指金(さしがね)によるものと取り沙汰された。

リチャードは、迅速に鎮圧に動いたが、そのとき、フィリップがアキテーヌ北東のペリーに兵を入れたのである。

ヘンリーは、当時ロンドンにいたのだが、大陸の不穏な形勢におどろいて、七月、海を渡った。夏じゅう、混乱がつづいた。

その間に、フィリップとリチャードのあいたに密約がなったらしい。 |

フランス王、フィリップ尊厳王

|

十一月、事態収拾のための会合が開かれた。

席上、フランス王フィリップは、リチャードを王位継承者と確認するよう、ヘンリーに要請した。

ヘンリーは、これを拒絶した。するとリチャードは、フィリップの前にひざまずき、彼に臣従の誓いをたてた。

この息子リチャードのドラマティックな反逆は、年老いて病をえたイングランド王ヘンリーの気力を奪った。

教皇の特使が必死に調停したが、その努力もむだであった。

翌年五月、リチャードとフィリップは行動を開始した。

メーヌ、ツーレーヌ、アンジューの領主たちに見捨てられ、老王ヘンリーは城から城へと追われた。

ついに、彼の生まれた土地ルーマンの城からも追われた王は、ノルマンディーにいけば、なお彼を助けようとする者もあっただろうに、家門の土地アンジューへの愛着たちがたかったのか、シノンに向かおうとした。

だが、その間に、リチャードの一党はツールをおさえ、王を捕えて、ツール近郊コロンピエールに会合の場を設けた。

一一八九年七月四日、この日はむし暑く、会合の時刻には、雷鳴とどろき、電光がふたりの王のあいだを裂いたという。

「憔悴(しょうすい)の色濃いイングランドの王は」とある年代記家は述べている。

「フランスの王フィリップの望みと意志とに、いさぎよく身をまかせた。

フランス王の提案する条件ないしその決定がいかようなものであれ、イングランド王は、なんら異議を申し立てることなく、これをひきうけて、実行することを水知したのである」。 |

要求は、リチャードとアリスの結婚、海峡の両側の諸侯伯がリチャードに対して臣従の誓いをたてること、さらにフランス王に対し二万マークの賠償金を支払うこと、この三点であった。

ヘンリーは、リチャードとフィリップに加担した者のリストを見せてほしいと、ひとつだけ要求をだした。

要求はいれられ、わたされた名簿をひらいた老王の視線は、最初の行に釘づけになった。

そこには、ジョンの名があったのだ。

できそこないの末っ子ジョンヘの溺愛が、王をこの破局に追いこんだのではなかったろうか。

ウィンチェスターの宮殿の一室に、王の命で描かれた壁画があった。

親鷲が四羽の子鷲の餌食にされているという比喩的な図柄の絵であった。

一羽の子鷲は、親鷲の首にのり、親鷲の目玉をつつこうとねらっている。

あるときヘンリーは、この絵を解説して、こういったという。

「四羽の子鷲は、俺の息子どもだ。こいつらは、死ぬまで俺を苦しめる。

いちばん若いのを、俺は、いま、たいそう愛しているが、こいつこそ、いつかは最後に、ほかのやつら以上に、てひどく、俺を傷つけることだろうよ」。 |

してみれば、ヘンリーは、今日あることを、すでに予期していたのではなかったか。

ここにこそアンジュー家の王者の真髄を読みとりたいとおもう。

いま、現実に、反逆者のリストの筆頭に、いちばんかわいがっていた末っ子の名をみたとき、年老いた父王は、生涯の終わりを知ったにちがいない。

老王ヘンリーは、シノンに送られ、二日後、七月六日、永遠の憩いについた。

2 リチャード獅子心王 top

一一八九年九月三日、リチャードは、ウェストミンスター修道院で戴冠した。明るい陽光のさしこむ堂内だというのに、一羽のこうもりが、王冠のまわりをとびまわったという。

およそリチャードほど、イングランド人になじみのうすかった王はいない。彼がイングランドにいたのは、戴冠と十字軍の費用調達のために滞在した一一八九年八月から十二月までの四ヵ月と、十字軍の帰途、ドイツに抑留され、釈放されたのち、身代金調達のために滞在した一一九四年三月からの三ヵ月間だけだった。

十年の治世のうち、わずか半年しか、イングランドにいなかったわけである。しかも、十字軍費用の調達も、身代金の工面も、いずれもたいへんな額であった。

そのうえ、フィリップ尊厳王に対して、父王ヘンリーの約束した賠償金支払いがあった。

リチャードは、じつに大胆なやりかたで金を集めた。ある記録は、そのやりかたを、端的にこう表現している。

「すべてが売りに出された。領地、爵位、州長官職、城、町、荘園、およそこういったものすべてが」。

王はいったという、「ロンドンだって売るぞ、もし適当な買い手がみつかればな」。

リチャードの心は、いちずに東に向けられていた。彼は、心から十字軍行を望んでいたのである。

彼は、自分の留守中にそなえて、現状を固定することを狙った。

ところが、リチャードのやりかたは、なんとなくまがぬけていた。リチャードには、有能な軍人にありがちな無頓着さ、呑気さが感じられる。

はっきり意識してかどうかは不明だが、リチャードは、まず、寛大な王というイメージを売りこんだ。 |

イギリス王リチャード獅子心王

末弟ジョンの父への裏切りで王位についた

|

彼は、最後まで父王ヘンリーの側近にあり、一度は彼を死地におとしいれたこともあるウィリアム・マーシャルをあつく遇し、ウェールズの旧家クレア伯家の相続女イサベラとの結婚を世話した。

一介の「遍歴の騎士」マーシャルは、このため、いちやく有力なイングランド諸侯の仲間入りをしたのである。

リチャードは、息子たちのうちただひとり最後まで父王ヘンリーを助け、父王の死をみとった庶出(しょしゅつ)の弟ジョフリーに対しては、ヨークの司教職をあたえ、彼の忠誠心を賞(め)でている。

もっとも、聖職者にしてしまって、下位継承権主張者の資格を奪ったのだ、との皮肉な見方も、もちろん成立する。

このようにリチャードは、王位継承権を主張しうる可能性をもつものに対しては、細心の注意を借しまなかったのである。

他の庶出(しょしゅつ)の兄弟については問題がなかった。

残ったのはジョンと、弟ジョフリーの遺児である四歳になったばかりのアーサーであった。

リチャードは後者については当面問題がないとみて、これを一応王位継承者に指定し、他方、弟ジョンに対しては、一種の懐柔策にでた。

ジョンを、ノルマンディーのモルタン伯に封じ、グロスター伯の娘イサベラと結婚させ、さらにノッティンガムほか六州をあたえた。

これは、六州から国庫にはいる収入がジョンにまわることを意味する。

このほかにも多くのものをジョンに贈与し、そのうえで、リチャードは、ジョンに、三年のあいだ、外地ですごすことを要求したのである。

だが、母のアリエノールがこれに反対したためこの要求は撤回された。

とにかく、リチャードは、弟に対して細心であった。

六州を贈与したときにも、重要な拠点にあるいくつかの城は、王の持ち城として保留しておいたほどであった。

王国の留守をあずかり、国璽(こくじ)を管掌(かんしょう)する大法官職には、ウィリアム・ロンシャンをつけた。

ロンシャンは、アキテーヌ侯領大法官として仕(つか)えたリチャードの腹臣であった。

リチャードは彼に、司法長官をもかねさせた。

こういう調子で、リチャードは、留守中のことを配慮したのだが、しかし、「太陽が旅立つと地が暗くなる。そのように、王の不在は、王国の顔をかえる。諸侯はおちつきを失い、城は補強され、町々は防備をかため、濠が掘られた」と、ある記録は嘆じている。

リャードの出発後、彼のつもりとしては万全であったはずの体制が、簡単にゆらぎだしたのである。

ロンシャンは、ノルマンディー生まれで、イングランドにはなじみが薄かった。

諸侯は、彼を成り上がり者ときらった。

教皇特使の資格をもっていたこともあって、司教たちも、彼をきらった。

記録は、彼の祖父は逃亡奴隷であった、と悪口をいっている。

もちろん根拠のないことなのだが、つまりは、これは、彼の不人気を立証している。

「人々のみるところでは、彼は王以上にふるまっていた。聖職にある者のみるところでは、教皇以上であった。

そしてすべての人の一致してみるところ、耐えがたい暴君であった」と書いた記録もある。

しぜん、ジョンは諸侯の人気を集めた。

ジョンは、家臣が「われらの主君こそ次代の王」と公言するのを、だまってほうっておいた。

こうして、ジョンはロンシャンに対立するようになった。

ちょっとしたきっかけから、実際、両者間に戦闘がひらかれそうな気配すらみえた。

当時、まだシチリア島で冬越しをしていたリチャードは、この不穏な動きを知って、ルーアン大司教ウォルター・オブ・クータンスに全権を委任し、イングランドに派遣した。

ロンシャンとジョンの対立は、ルーアン大司教が前者の地位にとってかわり、しかも、リチャードの代理権者として、イングランド人にすなおにうけいれられるという、ジョンにとっては、はなはだ不本意なかたちで解決された。

しかも、その間、リチャードは、キプロス島において、ナバール王女ペレンガールと結婚し、兄のリチャードが子供を持つかもしれぬという、王位継承をのぞむジョンにとってはなはだ都合の悪い材料さえもでてきた。

ジョンは、せっかくのチャンスを逃がすことになるのではないかとあせった。

そして、兄リチャードのまねをすることにした。つまり、フランス王フィリップと組もうとしたのである。

フィリップは一一九一年の終わりに、リチャードの一行をあとに残して、本国にひきあげてしまっていた。

リチャードほど熱心に、聖地奪回のために奮闘する気にはなれなかったからである。

リチャードの留守をねらって、アンジュー王国に打撃を与えようとする目論見(もくろみ)をもっていたのかもしれない。

ジョンにその気があるとみて、リチャードに嫁(とつ)ぐはずであったフランス王女アリスと結婚したらどうか、そうすれば、フランス王からイギリス王の受けている大陸知行(ちぎょう)は、彼のものになるだろう、と誘いをかけたのである。

ジョンは、この餌にとびつこうとしたが、危いところで、母アリエノールが、この末っ子の無鉄砲な行動をおさえた。

一一九二年の夏もすぎ、イングランドの十字軍士も、ぽつぽつ帰国しはじめた。

だが、リチャード王はもどってこなかった。王の消息不明のうちに、クリスマスもすぎた。

と、おどろくべきニュースが伝わってきた。

国王が、聖地からの帰途、オーストリア候レオナルドの捕虜になり、神聖ローマ帝国皇帝ハインリヒ六世に売り渡されたというのである。

イングランドの宮廷は、上を下への大騒動になった。フランス王フィリップは、とびあがってよろこんだ。

当時ドイツでは、ハブスブルク家の皇帝と、ベルフ家のザクセン候とが対立していた。

ザクセン侯ハインリヒ獅子侯は、リチャードの姉を妻としていた。

このハインリヒとリチャードの連繋に対抗して、皇帝とフランス王とは仲がよかったのである。

フィリッブは、自分の利益になるように、皇帝が配慮してくれるだろうと期待したのだった。

フィリップは、傭兵を集めて、フランドル伯の助勢をもとめ、アンジュー王領侵攻の準備をはじめた。

リチャードの宮廷は、ふるえあがった。フィリップの利己的な意図は、みえすいている。

ところが、ここに張り切ったのがジョンである。

彼はただちにバリにとび、フランス王フィリップに臣従の誓いをたてた。

そしてイングランドにもどると、スコットランドおよびウェールズの諸侯に急使を派遣して決起をうながした。

事態は余断をゆるさなかった。ところが、トリフェルス城に幽閉されていたリチャード王は、本国でのこの騒ぎのことをきいて、平然としてこういったという。

| 「弟のジョンは、すこしでも抵抗の姿勢をみせる者がいれば、それを力ずくでも押えて、領土を手に入れることのできるような男ではないよ。」 |

そして、そのとおりになった。

たしかにウェールズの連中は、ジョンに味方する意向を示したが、イングランドの諸侯は動かなかった。

息子たちの操縦になれている母后のアリエノールに指揮されて、宮廷は、王の持ち城を補強し、ジョンの軍勢に対峙した。

ジョンは、もろくも屈服し、リチャードの身代金を自分の収入から支払うことを約束させられた。

こんな調子で、一一九三年の夏もすぎ秋にはいった。

フランス王からの急使が、リチャードと皇帝とのあいだに協定が成立し、リチャードが帰国の途についたと知らせてきた。

「用心せよ! 悪魔がときはなたれた」。

ジョンは、フランス王の宮廷に逃げた。実際に、リチャードがイングランドに帰国したのは、翌年二月のことであった。

三月、彼は、ノッティンガムに諸侯を集め、反逆者を審理させた。

ジョンに対しては、四十日以内に法廷に出頭すること、これに違反するときは、領地その他諸権利の一切が没収されることが布告された。 |

また騒ぎを巻き起したジョン

しかし兄リチャードは彼の性格を見抜いていた

|

ジョンは、ノルマンディーに潜伏していた。

五月、リチャードは、ノルマンディーに渡りフィリップの軍勢を押しかえし、リジューで弟を捕えた。

ある記録は、そのときの事情をこんなふうに物語っている。

リジューの副司教は、かつてリチャードの家臣であった。

一夜、宿営するためにリジューについたリチャードは、副司教がなにかもじもじしているのに気づいた。

「どうしたのだ」と彼はたずね、答えを封じて、さらにこういった。

「わかったぞ。ジョンに会ったのだな。かくさんでもいい。こわがらず、おれのところにこいといえ。

あいつは、おれの弟だ。おそれることはない。あいつの馬鹿げたふるまいを、そうきつくとがめだてはせんて」。

副司教は、ジョンをかくれ家からつれだした。

「出ていらっしゃい。あなたは運がいい。王は寛大だ。

あなたが王に対してしようとしたことを思えば、王はずっと心あたたかい」。

ジョンは、ふるえながらはいだしてきて、兄の前に身をなげだした。

リチャードは、ジョンを立ち上がらせ、接吻して、こういった。

「そのことはもう考えるな、ジョン。おまえはほんの子供だ。顧問官たちがよくなかったのだ」。

そして、とりたての鮭を、夜食にふるまったという。 |

いわば、ジョンの生涯の、これがどん底であった。

これまでのジョンの履歴は、軽挙妄動、猿芝居の連続の観がある。

まさしく、兄のいいあてたとおり、彼はまだ「子供」にすぎなかった。

この子供が、やがては父王ヘンリーの再来を思わせるほどの果断勇武の人となり、王者としての知恵を身につけるにいたるとは、いったいだれが予測しえたろうか。

まったく、こののちのションの振舞には、別人の観がある。

ジョンは、一切の所領を没収され、一介の家臣として兄のために働いた。

リチャードがロワール川沿いに転戦中、ジョンは、フランス王の介入をはねかえして、ノルマンディーを守りぬき、兄の信用を回復し、翌年所領の返還をうけている。

翌一一九六年には、フィリップの挑戦によってはじまった戦いに、フランス領深くボーベにまで浸入し、フィリップに一泡ふかせている。

一一九八年、フィリップがふたたびノルマンディーの境界を犯したさいにも、ジョンは、またもやこれをしりぞけている。

イングランドの宮廷は、しだいにジョンをそれまでとはちがった目でみるようになった。

そのとき、リチャード王が急死した。

一一九八年の冬、リモージュ近在の農夫が古代の財宝を掘りあてたといううわ方がひろまった。

リチャードは土地の領主がそれを私物化したととがめ、翌年の春、その領主の城を攻めに出陣した。

なんでもない戦いであった。

そうなめてかかったのがいけなかったのか、ある日、甲冑をつけず巡察にでた王は、弩(いしゆみ)の矢を肩にうけた。

十日後の一一九九年四月六日、壊疽(えそ)が、四十一歳のリチャード王を死界に導いた。

「ジョンを王とせよ」。これが最後の言葉であった。 |

弩(いしゆみ)の射手

|

3 イングランドの大陸領土喪失 top

リチャードの遺志の実現には、予想された障害がつぎつぎに起こった。

しかしジョンは、的確な判断と機敏な行動とによって、これをきりぬけ、ノルマンディー侯の黄金のパラの冠をいただき、ついで海峡を渡り、五月二十七日、ウェストミンスター修道院において、イングランド王の冠をうけた。

問題は、むろん、フランス王フィリップの策謀と、アーサーをいただくブルターニュ諸侯の動向にあった。

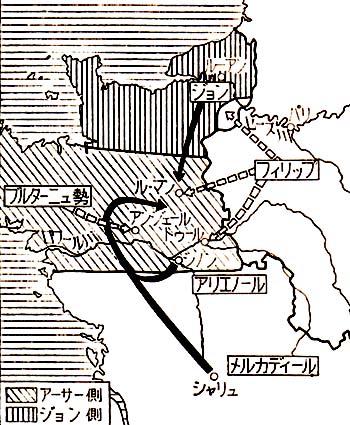

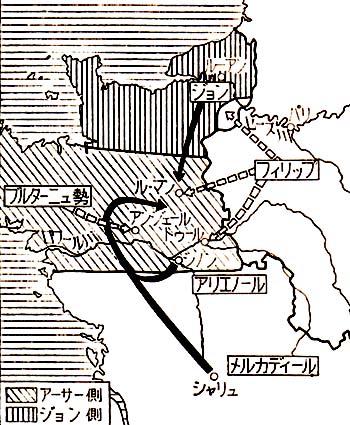

リチャード王の死を知ると、ただちにブルターニュ勢は、ロワール川をさかのぼり、アンジェールの町をおさえた。他方、フランス軍は、ブロワ伯領からはいって、ツールの町を占拠した。

このアンジェールとツールをふくむ地域は、南北フランスをむすぶいくつかの主要道路の交点にあたっていた。

そしてこのふたつの町をつなぐロワールの流れと道路こそ、アンジュー王国の動脈ともいうべきものであった。

ジョンは、戴冠式の直後、ふたたび海峡を渡った。

彼は、まず、フィリップの侵攻にそなえて、ノルマンディーを安全にしておかねばならなかった。

兄リチャードが、下(しも)ラインの諸侯と協定をむすんでおいてくれたのが役立った。さらに、ジョンは、フランドル伯およびブーローニュ伯と盟約をむすぶことに成功した。こうして、フィリップを背後から牽制する態勢をつくったジョンは、南進を開始した。

南のアキテーヌからは、リチャードと最後の行動をともにした傭兵隊長メルカディールのひきいる軍勢が北上し、当時シノンにいたアリエノールの軍勢も途中からこれに合流して、ブルターニュ勢の背後を遮断する作戦にでた。

ブルターニュ勢は動揺した。アーサーとその母コンスタンスの右腕として働いていた、アンジューの一城主ウィリアム・デ・ロッシュは、ここにジョンとの交渉を開始し、九月二十二日、ル・マンにおいて、アーサーとコンスタンスは、ジョンに恭順の意を表した。こうなってはフランス王も、侵攻の理由を失い、翌年一月十五日、両国王は国境に会同し、和解した。和平協定は、五月二十二日、ル・グーレにおいてむすばれた。 |

ジョンの王位継承戦

|

どうやら、えにしだの枝の王たちの事績を追求することを止める時点に近づいだようだ。

いつもへまばかりしてきたヘンリー王の末っ子ジョンは、いまやおどろくべき指導力を発揮して、戦いを和平にきりかえる潮時をのがさず、アンジュー王国をまるごと確保した。

見た目には、なお、えにしだの枝は、こぼれんばかりに花をつけている。

しかし、花の盛りは落花の季節につながる。

王国の大陸領土は、じつは、疲れきっていた。

つぎに語らなくてはならないのは、大陸領土喪失物語である。

アンジュー伯家から出たえにしだの枝の王たちの物語の前章は、ここにしめくくられる。

ル・グーレの協定に、すでに凋落(ちょうらく)のきざしはみえていた。

ジョンはフィリップに対し二万マークの支払いを約した。

大陸知行をフランス王から受封することに対する礼金であった。

このことは、父王ヘンリーやリチャード王の場合には行なわれなかったことである。

ジョンは、フランス王の上級領主権をこのようなかたちでみとめたのである。

さらに、フランドル伯およびブーローニュ伯は、ジョン王の封臣(ほうしん)ではなく、フィリップ王のそれであることをこの協定は確認している。

けっきょく、フランスの西半分がフランスドのものであり、イングランド王ジョンは、これを封建知行としてフランス王フィリップからうけているにすぎないということを、フィリップはこの協定で明示したのであった。

カペー王家の威信伸張のまえに、アンジュー王家の統治は動揺していた。

ほんのちょっとしたことが、微妙なバランスをくずしかねなかった。

ル・グーレの和平協定は、じつのところ、まったく一時的な休戦状態の表現にすぎなかった。

ジョンは精力的に動きまわり、統制の強化につとめはした。

戴冠式の直後、イザベラを離婚したジョンが、同じ年の十月、アングーレーム伯の娘イサベルと結婚したのも、ねらいはアキテーヌに対する統制の強化にあった。

アングーレーム伯領は、ポワチエからボルドーに通ずる道路ぞいに町を発展させた、いわばアキテーヌの心臓部に位置する伯領であった。

しかし、このアンプーレーム伯の娘との結婚が、アキテーヌを、ひいてはアンジュー王家の大陸知行のすべてを失うきっかけになるとは、いったいだれが予想しえたろうか。

この結婚で打撃をうけたのが、ポワツーの有力な一領主ルジニャン家のヒュー・ル・ブランであった。

彼は、隣接するアングーレー厶およびラ・マルシュ伯領を自己の勢力圏に含めようという計画をもっていた。

そして、アングーレームのイサベルとは許嫁(いいなずけ)の関係にあった。

当然、ジョンは、彼に対してなんらかの手をうつべきであったのだが、彼はなにもしなかった。

一二〇一年の復活祭が近づくころ、ボワツーの不穏な動きが、当時フォンテボロー修道院に隠棲していたジョンの老母アリエノールの耳にとどいた。

アリエノールは、ジョンに警告のことばを書きおくった。だが、息子は母の心配を軽視した。

つまりは、ルジニャン家そのものを軽視したのである。

だが、この一族は、なかなか骨のある一族であった。

ヒュー・ル・プランは、この件でジョンを、共通の上級領主であるフランス国王フィリップに訴えた。

フィリップは、この訴訟の処置を一時保留した。

彼はル・グーレの和平の作制を、なお利用価値のあるものとみていたのである。

夏もすぎ、秋にはいった。

ジョンは、ルジニャン家に対して高圧的な態度にでた。

故王リチャードとジョン王に対する反逆の罪に問い、王側の戦士との決闘によって、無実を証明せよ、と命じたのである。 |

ジョンの再婚相手アングーレーム伯の娘イサベル。この結婚がイングランドの大陸領土消滅の原因となった。

|

ヒュー・ル・ブランは、そこで、ふたたびフィリップに訴えた、アキテーヌ候ジョンが一族の権利を無視した、と。

封臣であるルジニャン一族の権利の保全は、主君であるフィリップ・ド・カペーの義務であり、ここに、封建君主であるフィリップの威信が賭けられている。

翌年の復活祭のころフィリップは、アキテーヌ侯、ポワツー伯、アンジュー伯としてのジョンに対して、四月二十八日にバリの宮廷でひらかれる封建会議へ出頭することを命じた召喚状を送った。

ジョンは出頭しなかった。

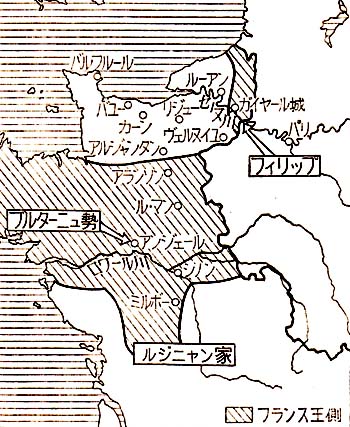

会議はアキテーヌ侯領、ポワツー伯領、アンジュー伯領をジョンから没収することを決議した。

フィリップは、ジョンのかわりに、ブルターニュ侯アーサーを指名した。

七月、アーサーは、グールネーにおいてフィリップに臣従の誓いをたて、それらの諸侯伯領をうけた。

当然のことながら戦争になった。

フィリップはノルマンディー辺境に侵攻した。

アーサーのブルターニュ勢とボワツー勢が南を攻略した。

ジョンはまず北にあって、フィリップの侵攻に対処し、やがて傭兵隊をひきいて南に向かった。

そこに、母アリエノールがミルボーで敵の手中におちいったという知らせがはいった。

ジョンの発した先遣隊は、ミルボーまで百三〇キロばかりを、じつに四十八時間というおどろくべき速度で進み、ジョンの本隊もすぐそのあとを追った。

ミルボーに集結していた反乱軍は、完全に虚をつかれた。

アーサー、ヒュー・ル・プラン、その叔父ジョフリー・ド・ルジニャン等、おもな立役者全員が捕虜になり、アリエノールは救出された。

七月三十一日の夜のことであった。

初戦はみごとな勝利であった。

ヘンリー二世、リチャード王の後継者として恥ずかしくない果断な作戦であった。

だが、そのあとがよくなかった。

翌年の初頭に一応和解はしたものの、ルジニャー一族はうらみを忘れるような連中ではなかった。

ジョンの対ポワツー政策は拙劣をきわめた。

そのうえ、牢獄のブルターニュ侯アーサーをジョンが暗殺したといううわさが流れ、ブルターニュの諸侯は、この甥殺しの叔父をけっしてゆるすまいと誓いをたてた。

この事件の真偽は不明である。 |

イングランド王ジョンの大陸での最後の戦い

|

ウェールズにあるシトー教団のマーガム修道院の年代記は、ジョンが、一二〇三年四月三日、ルーアンで、酒に酔ってアーサーを刺し殺し、死体をセーヌ川に投げこんだと伝えているが、案外これが真相なのではないか、といわれている。

アンジュー王家の血筋の者にみられる発作的な衝動にがられての殺害ではなかったか、というのである。

はっきりしていることは、この風評が、ジョンの大陸知行における威信を地におとす材料になったということだ。

ジョン自身も、一二〇三年にはいるころには、急速に自信を失っていったようにおもわれる。

初戦の果敢さはどこへやら、諸侯の反逆をおそれ、いたずらに迷うジョンになってしまった。

一月、妃のイサベルがシノンで敵に囲まれているとのしらせがはいった。

ジョンはためらった。

母アリエノールをミルボーで救出したときの心意気はどこにいってしまったのだろうか。

けっきょく、ある勇敢な傭兵隊長が妃の救出に成功し、そののち、王軍はノルマンディーのアルジャンタンに退いた。

こののち、ロワール河畔に作戦を展開したのは、もはやジョンではなく、フィリップであった。

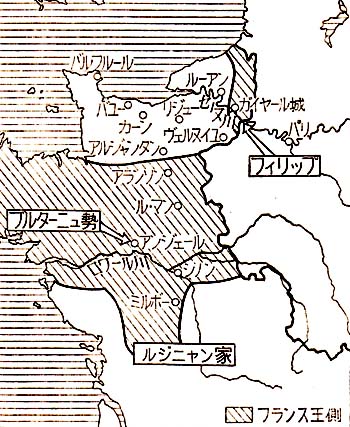

ノルマンディーについても、主導権はフィリップがにぎった。

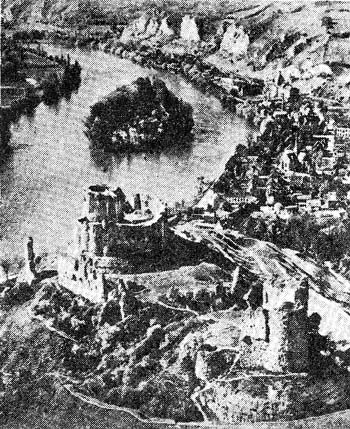

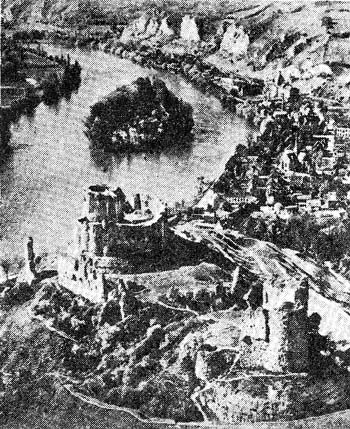

この年の夏、ガイヤール城が攻囲された。

この城こそは、ノルマンディーにおけるアンジュー家の勢力の象徴ともいうべきものであった。

ジョンは、全力をあげて防衛につとめた。

しかし、ジョンのすることは、すべて裏目に裏目にとでた。

ノルマンディーの城をあずかる諸侯は、つぎつぎにジョンをみすてた。

傭兵隊にたよるジョンのノルマンディー防衛戦は、イングランドから運ばれる貨幣を貪欲にのみこんだ。

もはやノルマンディーは、ジョンのものではなくなった。

十月、彼は、ベルヌイユからルーアンに行くために、遠くリジューとヘルペルトを経由する道をとっている。

ほかの道は、敵に出会うであろうから、危険だと判断したからである。

十二月になると、残された道はイングランドへの撤退のみであった。イングランドに帰れば、王はもうノルマンディーにはもどらないのではないかと、人々はおそれた。 |

ジョンの最後の防御地点、ガイヤール城

|

ウィリアム・マーシャルの伝記記者は、王のイングランドへの帰還の模様をつぎのように述べている。

「その夜、王はボンヌビルの町にではなく城に宿泊した。反逆がおこることをおそれたからであった。

実際、王は、彼の家臣たちが、彼を捕えてフランスの王に引き渡すという誓いをたてたと警告されていたのであった。

王は彼らの意図には気づいていないふりをしながらも、家臣たちから離れたところに身をおいたのである。

王は、マーシャルやそのほかの信頼する者たちに、明日は夜のあけぬうちに出立の用意をするようにと命じた。

そして、別れもつげず城をぬけだした。

人々は、まだ王がねむっているものとおもっていた。

王の出立を人々が知ったころ、王はもう七リーグ(三四キロ)も先に行っていた」。 |

王は、その日二〇リーグ余(百キロ)を進み、ただちにバルフルールから乗船し、イングランドに向かった。

十二月五日のことであった。

王は、そののちノルマンディーには、ふたたびもどらなかった。

ガイヤール城は、まだもちこたえていた。半年にもおよぶ攻防のすえに、城壁はほとんど崩れ、攻める者と守る者とは、たがいに顔と顔とをつき合わせてまだ戦っていた。

そして、ついに一二〇四年三月六日、ガイヤール城は陥ちた。

フィリップがルーアンを占領するのは時間の問題とみえた。

四月一日、アリエノールが世を去った。

おそらくはいちばん愛していたにちがいない息子のリチャードの建てたガイヤール城が、前夫の息子のものになったという知らせをうけた直後のことであった。

アリエノールの死とともに、えにしだの枝の王たちの物語は終わる。

いやむしろこの物語は、アリエノールとその前夫ルイの闘争の物語であったのかも知れない。

彼女の息子たちの華やかな闘争は、じつは光の反射、影の舞踏であったのかも知れない。

五月の末、ルーアンの守備隊長ピエール・ド・プレオーは、ジョン王の救授を待ちこがれていた。

六月一日、彼は、もし三十日以内にジョン王の救援がなかった場合には降伏すると、フィリップに約束した。

救援はこなかった。彼はあきらめた。

二十四日、ルーアンはフィリップを迎えいれた。

ジョン王は、イングランドで爪をかんでいた。

top

**************************************** |