|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

3 シャルルマーニュ(シャルル大帝)

1 ロランの歌 top

「熱心に、ほとんどたえまなく、境界のしかるべき場所に軍を配置して、サクソン族と戦いをつづけるいっぼう、徴しうるかぎりの兵力を集めて、スペインを攻めた。

ピレネー山脈を越え、行く手にある砦や城を残らず制圧し、自軍になんらの損傷をこうむることもなく帰途についた。

だが、しかし、その途上、行きと同じピレネー越えにおいて、バスク人の背信にいささか悩まされる仕儀(しぎ)とあいなったのである。

山あいをぬける道のせまさに、やむなく長い列をつくって軍を進めていたとき、山の高みにかくれひそんでいたバスク人たちが――実際、そのところには樹木が密生し、かくれひそむには絶好だったのだ――逆落(さかお)としをかけ、荷駄隊の最後尾に、また、殿軍として進み、先行するものたちを守っていた部隊に襲いかかった。

そして谷間に追いつめると、戦いをいどみ、これをみな殺しにし、荷駄を掠奪し、すでにたちこめた夜のとばりに守られて、大急ぎで四方に散った。

この場合、武装の軽さと、事件の起こった土地の地勢とが、バスク人たちを助けた。

これに対して、武装の重さと、地形の不利とが、フランク人たちをバスク人たちにくらべて万事において損な立場においたのである。

この戦闘で、王の家令エギンハルズス、宮廷伯アンセルムス、ブルターニュ辺境長官ロランズス、そのほか多数のものが殺された。

この背信の行為は、その場でただちに報復をうけるというわけにはいかなかった。

というのは、敵どもは、事をなし終えると、四方に散ってしまい、いったいどこに彼らを探したらよいのか、なんのうわさも残らないほどだったからである」。

これは、エギンハルズス(アインハルト)の『シャルルマーニュ伝』の一節である。

エギンハルズスは、シャルルマーニュの側近にあった書記のひとりだった。

ここに語られているのは、七七八年、フランク王国の王シャルル(ドイツではカール、イギリスではチャールズ)がスペインに侵入し、イスラム教徒を討とうとしたが、けっきょく、ナバール人とバスク人の居住地域を制圧しただけで帰国する途中、ピレネー山中でバスク人の襲撃をうけたという事件である。

公式の『フランク王国年代記』によれば、シャルルは、まずナバールの町パンプローナを征服し、ついでエプロ川沿いにサラゴッサにいたり、そこでイスラム教徒勢から人質をうけとって和をむすんだ。

そこからふたたびパンプローナにもどり、この町を「地表にいたるまで」破壊したあと、帰国の途についた。

その途中、のちの時代の伝承によれば、ピレネー山中のロンスボーというところで、この奇襲にあったのである。

おそらく十一世紀の末にできたとみられる、フランス語で書かれた最古の叙事詩『ロランの歌』は、この史実を題材にしている。

この叙事詩に登場するシャルルマーニュは、齢(よわい)二百歳を越す白髪銀髯(ぎんぜん)の老騎士である。

異教徒討伐の神命もだしがたく、彼はスペインにはいる。異教徒の王マルシルはサラゴッサに逃げこみ、和睦の使者を送ってよこした。 |

スペイン辺境地図

|

シャルルマーニュの甥のロランは和睦に反対する。

ロランの義父力メロンは和平派だった。

和平の意見が勝ちを占める。だれがサラゴッサヘの使者に立つべきか。

それは当然ガヌロンだ、とロランはいいはなった。

ガヌロンはこれを悪意に解し、ひそかにロランへの復讐を誓う。

サラゴッサにおもむいた彼は、マルシル王にロランを売り渡し、ピレネー山中ロンスボーでの奇襲のことを打ち合わせる。

帰陣したガヌロンは、フランスへの帰途、だれが殿軍をうけもつべきかとのシャルルマーニュの問いかけに、「わたしの後継(あとつぎ)のロラン」と答えた。

行軍はロンスボーの狭間路(はざまみち)にさしかかった。

二万騎の殿軍をひきいるロランは、イスラム勢十万騎が追尾してくるのを発見した。

ロランにつきしたがう親友オリビエは、角笛を吹いて本軍を呼び返せと説く。ロランはこばむ。

「ロランは猛(たけ)く、オリビエは賢し」と作者は歌っている。

ロマン・ロランの小説『ジャン・クリストフ』に登場するクリストフと、その思慮深い友人オリビエとの組み合わせは、明らかに『ロランの歌』を下敷きにしている。

この友人関係の対照は、さまざまなバリエーションのうちに、古くから文学によくえがかれてきた。

『ハムレッ卜』の場合もそうであり、『ドン・キホーテ』のサンチョもまた、オリビエの一変種とみてよいだろう。

さて、三度の攻防に、ロランの軍は、わすか六十騎を残すのみとなった。

いまは、ロランもとうとう救援をもとめて角笛を吹く。

敵の刃も傷つけえぬロランであったか、吹く息の強さにこめかみは破れ、口から血汐がしたたった。

ようやくにして敵勢をしりぞけたものの、ついに全員が倒れた。

最後にのこった大司教テュルパンも、ロランのために水を運ぼうとして力つきた。

ただひとりロランは戦いの野をさまよい、友の屍を探しもとめる。

この悲愴な叙述のうちに、叙事詩『ロランの歌』は終わる。

このあとに、角笛をききつけたシャルルマーニュが本軍をかえしてマルシルの軍勢と戦い、ロランの仇をうつという叙述がなおつづくのだが、それはつけ足しといってよいだろう。

つまり、『ロランの歌』は、エギンハルズスの記述にでてくる「ブルターニュ辺境長官ロランズス」を主人公とした、騎士の信仰と勇武の讃歌なのである。

本国に帰還した老シャルルマーニュを迎えたロランの許婚(いいなずけ)で、オリビエの妹オートは、兄と愛する人の安否をたずねる。

「妻にしようとわたしにお誓いくださったロランさまはどこに?」

老王は白髯(はくぜん)をしごき、涙を流した。

「いとしい妹よ、死者のことをたずねるのか。おまえには、もっといいのを世話してやろう。ルイだ。

これ以上のものはいないと言う。わたしの息子だ。わたしの領国を継ぐ男だぞ。」

オートは答えた。

「心外なお言葉です。ロランさまのなきいま、わたしが生きながらえるなんて、神さま、聖者さまがた、御使さまがたの御心にそむくことです。」そういうと、オートは気を失って老王の足もとに倒れた。老王は彼女を抱きあげ、死んだと知って、悲しみ泣いた。男の勇武をえがいた叙事詩の世界に、激しい女の情熱の色彩をそえる一瞬の情景である。

2 シャルルマーニュ(シャルル大帝)

top

シャルルマーニュは、ラテン名カロルス・マグヌスのフランス語読みで、ふつう「シャルル大帝」と訳される。

なぜ「大王」ではなく、「大帝」なのか、まずそのへんを問題にしてみよう。

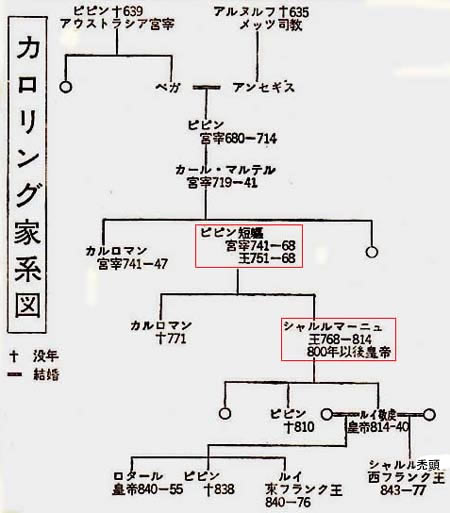

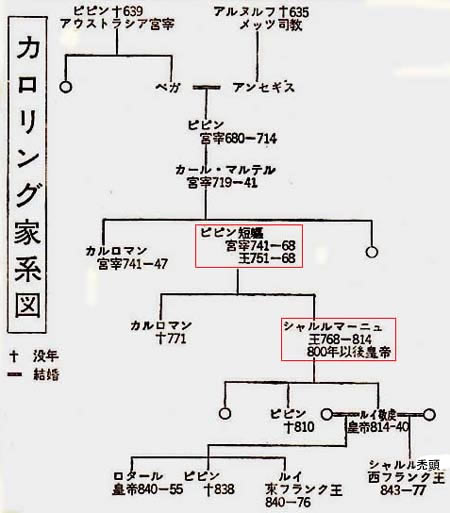

シャルルの家系は、もともとフランク王国メロビング王家の宮宰の家系であった。

シャルルの父ビビンが、七五一年に、一種のクーデターによってメロビング家の王を廃し、新たに王家をおこしたのである。

当時のフランク王国の版図は、ほぼガリア、すなわちのちのフランス全城におよんでいた。

ピピンの戴冠については、ガリアの教会組織がおおいにうごいたらしい。

だいいち、ビピンは、マインツ大司教ボユファキウスから塗油の聖別をうけて王位についたのであり、このことは、それ以前のフランク王の場合にはみられぬところであった。

つまりガリアのキリスト教会組織は、カロリング王権との提携をはかったのである。ビピンのほうでも、教会組織、ひいてはその総元締めのローマ教皇との結合を得としたのであった。

彼は当時イタリア半島を支配していたゲルマン部族ランゴバルドの圧迫に苦しんでいた教皇ステファヌス二世の援助の要請にこたえて、イタリア遠征をおこない、ランゴバルド族を討って、教皇の支配領域を確定してやっている。

これがいわゆる「ビピンの寄進」であり、のちの「ローマ教皇領」がこのとき形成されたのである。

教皇はその報酬として、ピピンに「パトリキウス」という称号をあたえたが、当時この官職の内容は、「東ローマの代官」というほどのものであった。だから、これは元来、東ローママ皇帝があたえる官職であった。したがって、ローマ教皇はたいへんな越権行為をあえてしたことになる。

西ヨーロッパ世界に関しては、事実上名目だけのものになってしまった東ローマ皇帝権との関係を思いきって断ち、フランク王国と結びつくことによってローマ・カトリンク教会の組織を確保しようとする教皇の決意が、ここにはっきりと読みとれる。 |

|

このビビンの一子が、シャルルである。シャルルは父の政策を受継いで七七四年ランゴバルド王国を攻め、首都パビアをおとしいれ、教皇領を守った。

かくて、彼の呼称は、「フランク人とランゴバルド人の王、ローマ人のパトリキウス」ということになった。

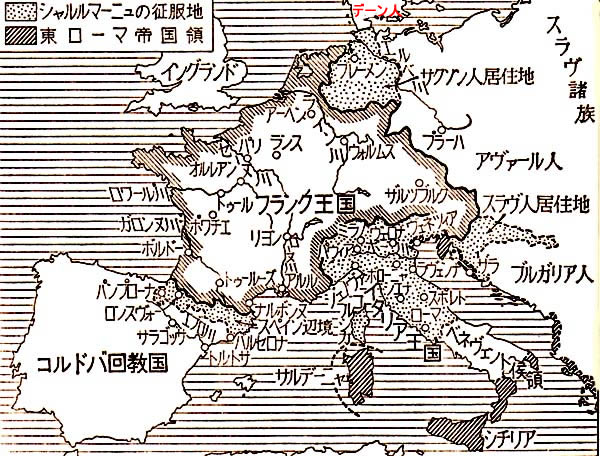

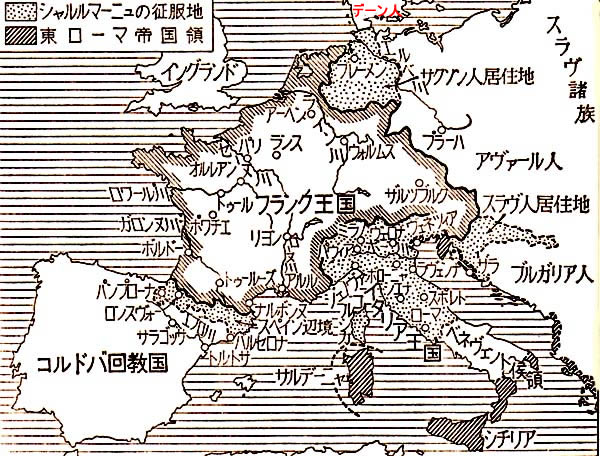

その後、ほとんど連年の遠征に、サクソン族を征服し、バイエルン(バンノニア)に統制権をおよぼし、東部辺境のスラブ人の動きをおさえ、アバール人を破ってアバール辺境領をおいた。前述のスペイン遠征は失敗であったが、のちツールーズ候を動かして、八〇一年、バルセロナを占拠し、スペイン辺境領を設けることができた。

シャルルの手に負えなかった唯一の外辺民族は、ユトランド半島のデーン人(ノルマン人)であった。 |

シャルルマーニュのフランク王国

|

やがて、九世紀以降、彼の遺領は、デーン人の侵入に悩まされることになる。

このようにシャルルはフランク王国の版図をひろげた。

ヨーロッパ地区に関していえば、イベリア半島とイタリアの南部をのぞき、ゲルマン諸族侵入以前の西ローマ帝国の版図を、ここに再現したといってよい。

当然、彼には西ローマ皇帝位復活の望みがあったろうと考えられている。

そして、事実、彼は皇帝になったのだが、そのなりかたは、はなはだ奇妙なぐあいだった。

七九五年教皇の座についたレオ三世には、教皇庁内部に敵が多かった。

七九九年四月、教皇は、東ローマ皇帝をうしろ楯にたのんだ反対派貴族に瀆神(とくしん)罪で逮捕され、暴行までうけた。

教皇はやっとのことで逃れ、シャルルに保護をもとめた。

翌八〇〇年秋、シャルルはイタリアに南下し、教皇傷害事件を裁いた。

事がほぼ落着したのち、クリスマスの日、シャルルはミサ聖祭に出席するため聖ベテロ寺を訪れた。

このとき、シャルル自身予期しなかったことが起こった。

告解(こっかい=告白)のためひざまずいたシャルルの頭上に、レオは突如、帝冠をおき、「ローマ人の皇帝万歳」ととなえ、つづいて、シャルルに対し臣従の礼をとったのである。

教皇が皇帝を作るということは、それまでの慣行にはなかったことである。

しかもシャルル自身、この計画のことをなんら知らなかったらしい。

おまけにどうもこの事件は、教皇レオが、東ローマ皇帝をうしろ楯とする反対派貴族に対抗して、自分の側に東ローマ皇帝と対等の権威者をつくりだそうとする策略だったらしい。

こう考えるとどうも、シャルルの戴冠は、教皇庁の政争の副産物だったと考えたくなる。

シャルル自身、この戴冠には不満であったという。シャルルはその後、東ローマ帝国と忍耐強く折衝し、ようやく八一二年、ベネチア地方その他を東ローマ帝国にゆずることを条件に、自己の帝位を東ローマ皇帝に承認させている。

つまり、シャルルは、皇帝をつくれるのは、現存する皇帝、すなわち東ローマ皇帝だけであると考えていたのである。

じつにおどろくべきことに「ローマ帝国」は、理念として、シャルルの頭の中にまだ生きていたのである。

だが、現実には、すでにローマ帝国は解体していた。

その残存部分「東ローマ帝国」も、その実体は、小アジア半島とバルカン半島を領する一国家にすぎなくなっていた。

したがってこの場合、現実的に行動したのはローマ教皇のほうであった。

フランクの国王に帝冠をあたえることによって、西方ヨーロッバ世界の枠内で、いわば「再版ローマ帝国」をつくりだそうとしたのである。

すでにシャルルの父ピピンの代、教皇庁はこの企画をおし進めていた。

そのために、教皇が皇帝をつくるという、従来なかった手続きを合法化するための手段として、かつてローマ皇帝コンスタンティヌスが、西方世界をローマ教会の司教、すなわち教皇に遺贈したという趣旨のにせの文言、「コンスタンティヌスの寄進状」なるものまででっちあげたらしい。

したがって、たとえシャルル戴冠の事情がまったく偶発的なものであったにせよ、戴冠という事実は、これは時代の必然であった。

これを境として、はじめて西ヨーローバ世界は東ローマ帝国の統制から、ひいては「ローマ帝国」という理念から離脱したのである。

そういうしだいで、シャルルは「大帝」と呼ばれるのだが、さて、そのシャルルマーニュとは、いったいどんな人物であったのだろうか。

また、フランク王国の実情はどうであったのだろうか。

すでに紹介したエギンハルズスの『シャルルマーニュ伝』によれば、老年の彼は、ずんぐりとした猫背で、顔の造作(ぞうさく)が大きく、ふさふさした銀髪の偉丈夫であった。

八一四年、七十二歳で没したが、政治機構の未発達たった当時、長寿はそれだけでひとつのすぐれた資質であった。

四十数年間の治世中彼はほとんどいつも、遠征行に、国内の視察に歩きまわっていた。人と人との直接のふれあいが、支配の原理として大きくはたらいていた時代である。

フランク王国とは、いってみれば、国王シャルルと、各地域の有力な豪族との個人的つながりの上になりたつ組織であった。 そう考えるとき、シャルルの健康と長寿のもつ意味の大きさが知られる。ローマ帝国という理念にあこがれながらも、シャルルは生粋のゲルマン人だった。

ローマふうの長衣をきらい、かわうそや黒てんの毛皮の上着を着込み、狩猟に熱中し、大食の神に仕える王であった。

ゲルマンの歌物語を好み、それを収集させたが、惜しいことには、息子のルイは敬虔(けいけん)王とあだなされたほど信仰あつい男だったので、こんなものはキリスト教になじまないといって全部焼きすててしまった。

しかし同時に、シャルルは、古典古代の文化に、人一倍、崇敬の念をよせたのであった。

自身ラテン語を自由に話せたし、ギリシア語もあるていどは学んだという。 |

シャルルマーニュ騎馬像

|

不正確なラテン語をきらい、イギリスからアルキンという学者を呼びよせて、アーヘンの宮廷に学校を開き、貴族の子弟に古典の学芸を学ばせた。

このシャルルの学問奨励にはじまり、その孫のシャルル禿頭王「西フランク王、八四〇〜七七)の代までつづいた古典学芸復活の動きを「カロリング・ルネサンス]と呼んでいる。

シャルルは、その晩年、とくに好んでアーヘンに滞在し、ここに王宮をつくった。

アーヘンはアルデンヌ高原の北端に位置する、古くから知られた温泉地である。

しかし、王宮をつくったからといって、アーヘンがフランク王国の首部であったとはいえない。

行政府がひとつの組織としてかたまっていない時代だったのである。

シャルルのおもむくところが、すなわち首都であったといって、よい。

また当時は、給与をうける官僚は存在せず、全国的な規模の徴税組織などもみられなかった。

国家財政は、カロリック王家が最大の豪族として所有している土地、すなわち王領からの収益と、罰金その他、正の法廷開催権にともなう収益、および諸豪族に対する上納金の賦課に依存していた。

司教、修道院長などの高位聖職者の所領は、公権の立ち入りから免除されていた。

各地に「伯」がおかれ、さらに「巡察使」の制度が設けられて、一応、国家体制の骨組みはみられたが、その「伯」にしろ、「巡察使」にしろ、たいていは地方の諸豪族が任命されたのであった。

そして、それらの諸豪族に対するシャルル個人の統合力が、この骨組みを維持しえていたにすぎなかったのである。したがってシャルルの死とともに、フランク王国は解体の方向に向かう。

そしてその解体の混乱のうちから、新しい秩序が形成されてくる。

それが「封建社会」であった。

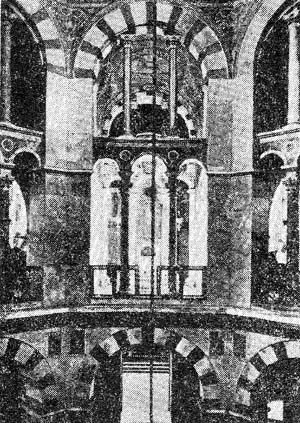

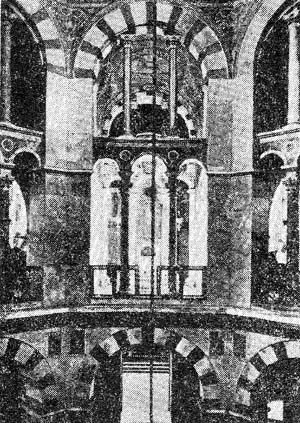

さて、現在西ドイツに属するアーヘンの町には、シャルルの王宮の遺構として名高い「宮廷礼拝堂」がある。

ビサンチン建築の様式にならったこの三階吹き抜けの八角堂の二階回廊西側には、白大理石づくりの玉座がおかれていて、老王シャルルをしのぶよすがとなっている。

老王はここに座して、ななめ下に階下内陣のマリア大祭壇をみながら、キリスト教国フランクの永代を主に祈願したことでもあろう。

だがその願いは、ついにむなしかった。 |

アーヘンの「宮廷礼拝堂」

|

3 シャルルマーニュ以後 top

シャルルマーニュはその生涯に五人の妻をめとり、そのうえ四人の第二夫人がいたという。

生まれた子供は二十人あまりで、男の子はほとんどかれよりも早死にし、ただひとりルイだけが残った。

『ロランの歌』のなかで、シャルルマーニュが、許嫁(いいなずけ)を失ったオードをなぐさめようと、かわりにルイではどうだといった、そのルイである。

フランクの部族法には、分割相続の定めがあり、シャルルもまた、そのことを確認する手続きをとっていたのだが、たまたま相続者はこの場合ひとりであり、王国の体制は、ともかくもルイ敬虔王(八一四〜八四○)一代のあいだは維持された。

それに、ルイの治世中は、ノルマン人の侵入もまだそれほど澂しくはなかった。

ルイは八一七年、長子ロタールに帝冠をあたえて共同統治者としたが、このことは、ルイがいぜんとして東ローマ皇帝的な皇帝理念、ひいては「ローマ帝国」という、いまはむなしい理念にひきずられていたことを示している。

皇帝(正帝)が皇帝(副帝)をつくり、共同統治者とするというのは、まさしく古代ローマ帝国的なやりかたであった。

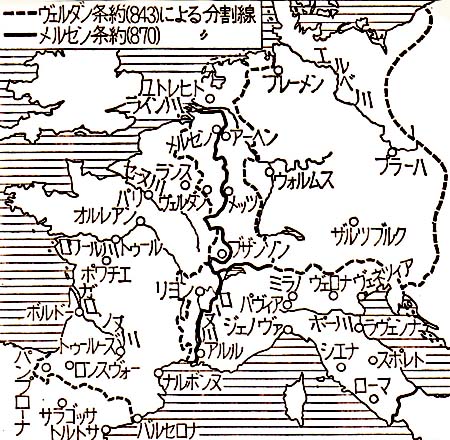

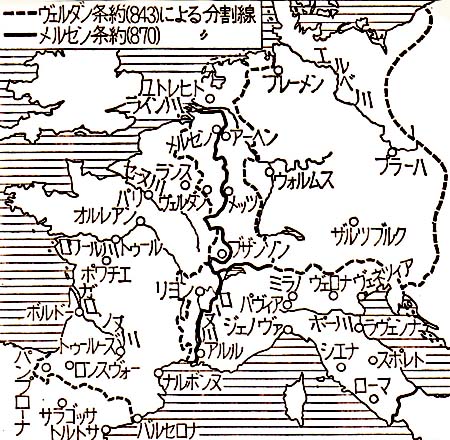

ルイの死後、王国は解体した。八四三年のベルダンの協定、八七〇年のメルセンの協定と二度の協定をへて、王国は西フランク、東フランク、そしてイタリアの三部分、だいたいのちのフランス、ドイツ、イタリアの各領域に分裂した。だが、この三分割は、事の表面にすぎない。

事態はもっと深刻であった。

各分国それぞれに王はいても、そのじつ「国家」は存在しなかった。

その意味での「解体」なのである。中央の統制は、けっきょくのところ、シャルルマーニュの人格的統合力に依存していたのであった。

その統合力が失われたときには、もはや、地方の遠心分離の傾向をとどめるものはない。

加えて、外辺民族、とりわけノルマン人の侵冦があった。各地の土着の貴族たちは、自己保身をはかり自力で立とうとする。

あるいは、より強いものに身をあずけ、その保護にたよろうとする。

そこには、古い王国の秩序への不信があり、真に力をもつものへの信頼がある。

各地の司教、修道院長など、高位聖職者たちは、教会組織という全ヨーロッパ的な観点からものを考えようとし、せっかく築きあずたカトリック王国フランクの秩序を大事にしようとする。 |

フランク王国の分裂

|

だから彼らは、ローマ・カトリック帝国という理念、シャルルマーニュの戴冠という大事業を導きだした理念を、王や豪族たちに、説ききかそうとした。だが現実の政治は、つねに彼らの説くところを裏切る。

九世紀後半から十世紀前半にかけての一世紀は、ヨーロッパの暗黒期であった。

無秩序の混沌のなかから、なにかが生まれ出ようとしている、そういう闇の世界であった。

top

**************************************** |