|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

6 イスラムの迷惑――十字軍――

1 イェルサレム占領

top

一〇九九年六月初旬、「フランク軍」がイェルサレムを攻囲した。

「フランク軍」は、イスラム側での十字軍の呼称である。

当時、イェルサレムは、エジプトのファミティマ朝の総督によって守備されていた。

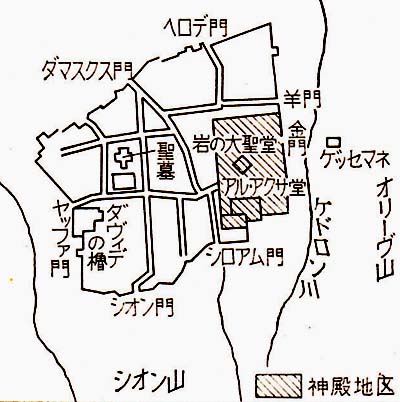

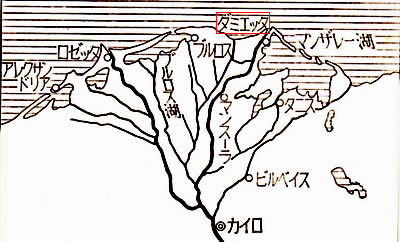

フランク軍の攻囲陣は、北側のへロデ門付近にノルマンディー候ロベールの軍勢、ダマスクス門付近にフランドル伯ロベールの手勢、その西からヤッファ門にかけてロレーヌ候ゴドフロワと南イタリアのノルマン騎士タンクレードのひきいる一隊、南のシオン門付近にツールーズ侯レーモンの隊、総勢、歩兵一万二千、騎士千二百あまりであったと推定される。

前年のアンティオキア攻防戦が半年以上の時日をついやしたのにくらべると、イェルサレムの陥落は早かった。

総督は、長期の籠城(ろうじょう)を覚悟して食糧、飲料水を市内にたっぷり用意したうえ、口減らしのために、市内に住む数千のキリスト教徒に市外退去を命じたのだったが、その配慮も無意味に終った。

だが、それでもイェルサレムの城壁は、フランク軍の攻撃を四十余日のあいだ、はねかえしたのてあった。

フランク軍がでエルサレム攻略に手間どったのは、その堅固な城壁をやぶる手段に欠けていたからだった。

六月なかごろ、ジェノバの船団がヤッファ港に到着し、糧食や武具のほか、強力な攻城機を建造するのに必要な、釘、ボルトなどの資材と優秀な枝術者とをもたらした。 |

イェルサレム

|

そこで、さっそく役石器をそなえた車輪つきの移動櫓(やぐら)や鉤梯子(かぎはしご)などの製造に着手したが、ちょうど夏季特有の熱風が吹き荒れ、作業は遅々としてはかどらなかった。

そうこうするうちに、七月初旬、イェルサレム救援軍がエジプトを出発したという情報がはいった。

もう遅延は許されなかった。

昼夜兼行の作業ののち、七月四日、ようやく三基の巨大な移動櫓が完成した。

移動櫓は、北、北西、南の城壁前に設置され、攻撃は、十三日夜から十四日にかけてと決定された。

攻撃が開始された。

フランク軍は、まず外濠をせめて移動櫓を城壁につけなければならなかった。

十四日夕刻までに、南のレーモンの隊はこれに成功したが、イスラム勢の反攻がきびしく、その地点に釘づけにされた。

北西のゴドフロワとタンクレートの隊は、翌十五日の正午ごろ、ついに城壁の一角を占拠することに成功し、フランク勢は、つぎつぎと鉤梯子をよじのぼり、先を争って市内へなだれこんだ。

ゴドフロワの手勢がダマスクス門をひらいて本隊を導きいれているあいだに、タンクレードのひきいる一隊は市中ふかくに進入し、神殿地区のイスラム寺院アル・アクサ堂を占領した。

ここを抵抗の最後の拠点にしようとしたイェルサレム守備隊は、多額の身代金の支払いを約束してあっさりと降伏した。

総督イフティカールは、なお手勢をひきいて南部地区を確保していたが、やがて敗勢を認めて南西部のダビデの櫓に撤退し、レーモンと交渉して、おびただしい財宝とひきかえに助命を乞うた。

レーモンはこの申し出をうけいれ、彼と彼の手勢とを市外に逃がしてやった。

このとき、イェルサレムにいて生命が助かったのは、この連中だけだった。

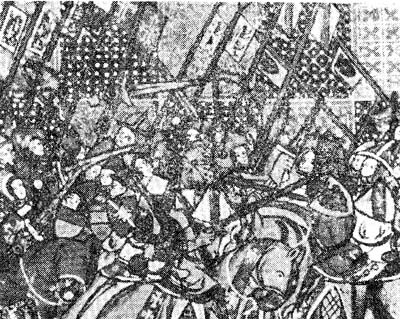

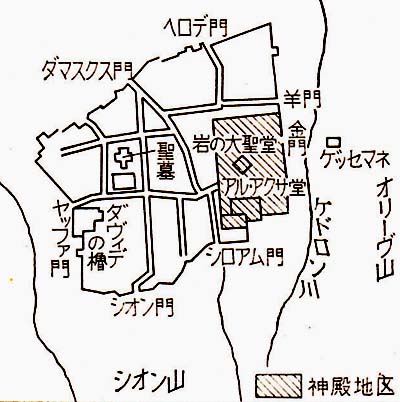

いまやイェルサレムを制圧した十字軍士は、おそるべき所業をはたらいた。

「血の海に踝(くるぶし)まで漬かりながら」、イスラム教徒を、最後のひとりまで殺戮(さつりく)したのである。

ユダヤ教徒も客赦されなかった。女子供の助命の哀願もむなしかった。

街路には屍(しかばね)の山がきずかれ、民衆の逃げこんだ寺院には四方から火がはなたれた。

恐るべき地獄絵であった。

イスラム教徒の目に映じた西方のキリスト教徒は、こんな連中であった。

おそるべきは、このことを記す、キリスト教徒の年代記家の筆致(ひっち)である。

聖都市イェルサレムを死の町と化し、掠奪(りゃくだつ)しうるかぎりのものを掠奪しつくすや、十字軍士は、血にまみれた手を洗い、衣服を改めて、「喜びの涙にむせびながら」聖墓にもうでたという。

こう記す年代記家の筆には、罪悪感はまったく感じとれない、感情の回折、意識のかげりは、いささかも感じられない。

当時、西ヨーロッパのキリスト教徒は、真底(しんそこ)から、イェルサレムの殺戮は、まさしく神の裁きである、と信じていたようである。

おそるべき狂信、戦慄をさそう不寛容ではないか。

これに反してイスラム教徒は異教徒に対して寛容であったことを、歴史は教えている。

事実、イェルサレムにも数千のキリスト教徒が住み、彼らの教会を建てていた。

イスラム支配下のスペイン(西カリフ国)のキリスト教徒たちは、彼らの教会組織をもち、まったくイスラム世界に同化していた。

いったい、この寛容と不寛容のちがいは、どこから生じたのか。

それは、彼らがそれぞれ信じていた宗教の教えからではなかった。

ひとえに、それは、当時のヨーロッパ世界が、異質の文明に接する機会にとぼしく、封鎖された精神状況のうちにあったためである。 |

十字軍のイェルサレム攻撃

|

当時、ようやくにして、ヨーロッパは、外界に対し目を開きつつあった。

愛をもってイスラム教徒を理解せよとの声が、十二世紀にはいればきかれるようになる。

だがそれは、けっしてイェルサレムの殺戮(さつりく)についての反省からでた声ではなかった。

第一回十字軍におけるイェルサレム征服の経験は、彼らの偏狭なイスラム観を助長するだけのものに終わったのであった。

まったくイスラム教徒にとっては、迷惑なことであった。

とにかく、時期が悪かった。もう十年早かったら、偉大なマリク・シャーと名宰相ニザームル・ムルクの生きているときだったら、と嘆息したイスラム教徒が多かったにちがいない。

マリク・シャー、ニザームル・ムルクとは何者か。

ここで、当時のサラセン帝国の事情をみておこう。

アッバース朝の統制力はようやく衰えて、十一世紀前半、イランの東部からインド北西部にかけてガズニ朝、イランの西部からイラクにかけてブワイ朝、シリアからエジプト、北アフリカにかけてファーティマ朝が、それぞれ立っていた。

やがて、一〇三七年、ホラーサーン地方のニシャプールをガズニ朝から奪取したトルコ人の一団が、三年後、ガズニ朝軍を大敗せしめてイラン高原の覇者となり、セルジューク朝を興(おこ)した。

いわゆるセルジューク・トルコの起こりである。

西に進んだ彼らは、一〇五五年、バグダードに入城してブワイ朝の勢力を一掃し、族長トグリル・ヘグは、イスラム教主(カリフ)から「スルタン」の称号をうけた。

「スルタン」の呼称は、以後、「カリフ」の教権に対して、イスラム世界における最高の世俗権力の所有者を意味することになった。

第二代スルタンの代にセルジューク朝は、一〇七一年、東部アナトリアにあるバン湖のほとりで、東ローマ帝国の二十万の大軍を破り、小アジア半島を制圧した。

この敗戦を直接のきっかけとして、東ローマは西ヨーロッパに対し、対トルコ戦への軍事授助を要請するようになる。

第三代スルタンがマリク・シャーである。彼の治世中、セルジューク朝の版図は最大に達した。

第二代スルタンの場合もそうであったが、マリク・シャーは、けっしてトルコ族の社会体制を、この広大なイスラム世界におしつけようとはしなかった。行政は、伝統的なイラン人官僚機構によって、運営されていたのである。

その機構の長が、イラン人ニザームル・ムルクであり、彼は宰相として二代のスルタンに仕え、よくイスラム世界の統一を保ったのであった。

マリク・シャーとニザームル・ムルクが、奇しくも同年、一○九二年に没すると、セルジューク朝の統制はくずれた。

分割統治のため各地に配置されたスルタンの一族のものを後見する立場にあったトルコ人将軍が、中央の統制の弱体化につけこみ、各地に自立する傾向をみせた。

第一回十字軍がコンスタンティノーブルから小アジア半島に渡ったとき、まず最初にぶつかった敵、ニケーヤを領していたトルコ・スルタンは、このような地方権力のひとつだった。

シリアにおいても、セルジューク王族のふたつの分家が、それぞれアレッボ、ダマスクスに拠っていがみあっているという状態であった。 |

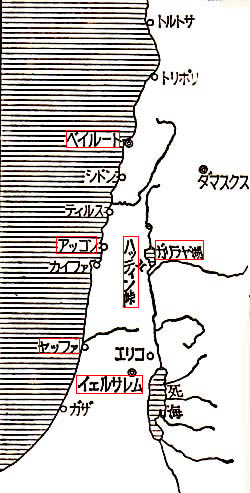

第一回十字軍当時のイスラム世界

|

エジプトのファーティマ朝の勢力は衰微していたし、当時、イスラム世界は、団拮して共通の敵にあたりうる情勢にはなかったのである。

そういうしだいで、イスラム教徒は、シリア、パレスティナを十字軍士の支配にゆたねてしまった。

エデッサを中心にしてエデッサ伯領が、アンティオキアを中心にしてアンティオキア候領が、そしてイェルサレム王国が、すこしおくれて、トリポリを中心にしてトリポリ伯領が成立した。

小アジア半島も、ふたたび東ローマ帝国領になった。

東ローマ軍は、いわば十字軍の殿軍(しんがり)をうけたまわるかたちで、小アジア沿岸部の大半と内陸部のかなりの地域を回復したのである。

一〇九七年十月、炎天下の小アジア半島内陸を縦断してきた十字軍士は、北シリアの要害アンティオキアを前にして、当然、東ローマ軍が応援にきてくれるはずだと信じ、持久戦の態勢をとった。

だが、東ローマ軍はこなかった。小アジア半島だけが、東ローマの関心事だったのてある。

2 イスラムの反撃 top

イスラム側の反撃は、イラク北部に王朝を興したザンギーと、その子ヌール・エッディンによって開始された。

ザンギーは、ティグリス川上流のモスールからアレッポにいたる地域に勢力をひろげ、一一四四年にはエデッサを占領し、エデッサ他領を解体させた。

ザンキーの死後、一時、エデッサは、旧エデッサ伯にとりかえされたが、ヌール・エッディンは、再度、これを奪取し、アレッポに都して、ダマスクス方面にまでその勢力をのばし、フランク人たちをうしろから圧迫する態勢をとった。

ここに起こされたのが、聖ベルナールのすすめによって、ドイツ王コンラート三世とフランス王ルイ七世を頭にいただいた第二回十字軍である。

シトー教団の事実上の建設者ベルナールのイスラム観は、たいそう偏狭で戦闘的なものであった。

その点で、彼は同世代のクリュニー修道院長の尊者ピエールと対照的であった。

尊者ピエールはキリストの愛によるイスラム教徒との和合を説いた、当時数少ないヒューマニストのひとりだった。

その聖ベルナールのゆがんだイスラム観をそのままに反映して、十字軍士の心理構造は、第一回十字軍のときのそれと、ぜんぜんかわらなかった。

こんどは東ローマ帝国も迷惑した。当時、東ローマは、小アジア半島のイコニウムを中心に勢力をひろげていたスルタン、マスードと和したばかりであったから、イスラム教徒とことをかまえたくなかったのである。

シリア、パレスティナの「フランク人」たちにとっても、彼らは、ある意味ではありがた迷惑な客であった。

当時のアンティオキア候レーモン・ド・ポワチエは、ヌール・エッディンの本拠アレッポを取ろうと画策していた。

そこヘフランス王ルイの一隊がきたので、レーモンは、当然、その協力を期待した。

だが、ルイは、海路を直行したドイツ王コンラートの待つ聖都イェルサレムへと、ひたすらいそぎ、レーモンの賢明な策を無視したのであった。

イェルサレムについたコンラート、ルイ両王は、イェルサレム国エボードワンその他の現地側の首脳と作戦会議を開き、ダマスクス攻撃の方針を決定した。

これは、それまでイェルサレム王国に対し友好的であったダマスクスのスルタン政権を敵側にまわす結果になる愚かな決定であった。

ダマスクスは、それまで敵対関係にあったヌール・エッディンと提携する動きをみせた。

一一四八年夏、新来の十字軍と現地の諸侯軍の連合軍はダマスクスを攻囲した。

だが、すぐに作戦の失敗をさとった現地側の諸侯は、おそらくダマスクスのスルタンとのあいだにひそかな交渉がもたれたのであろう、突然、十字軍士に対し徹退を提案した。

現地軍の協力が得られなくなった以上、作戦は失敗である。

攻撃陣はわずか五日でとかれ、十字軍は、事実上、解散した。

シリア、パレスティナに住みついたフランク人は、あるていど、イスラム世界に同化する方向に向かっていたし、かなり現実的に情勢を判断することのできる心理状況にあった。

いわば狂信の十字軍熱から、すでに醒めていたのである。

そのような彼らにしてみれば、新手(あらて)の熱心党の到来は、これはいささか迷惑なことであっただろう。

さて、当時、エジプトのファーティマ朝のカリフ政権は、衰退はなはだしかった。

ヌール・エッディンは、信頼する一部将シール・クーフを派遣してファーティマ朝の政権統制にあたらせた。

一一六九年、彼は同朝の宰相の地位についたが、まもなく病没し、その甥がそのあとを襲った。

この人物こそ、イスラムの支えとなったサラー・アッディン(サラディン)である。

一一七一年、ファーティマ朝最後のカリフが没すると、サラディンは衆望をになってスルタンの地位につき、バクダードのカリフに忠誠を晢った。

その二年後、ヌール・エッディンが没すると、彼は、ダナスクス、シリア方面に対する行動を宣言し、翌年ダマスクスを占領した。

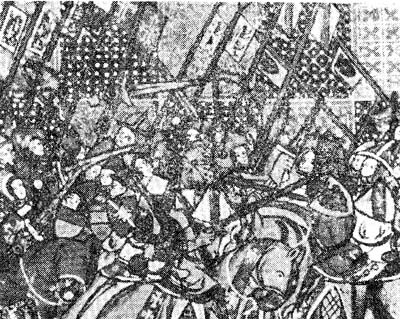

だいたい一一八五年ごろまでに、サラディンに、ユーフラテス川からナイル川におよぶシリア、エジプト全体の統一君主になった。

これまでイスラム側の内紛に助けられるかたちであったシリア、パレスティナ沿海地域のフランク人諸国家は、いまや重大な危機にさらされるにいたった。 |

サラディンの版図(領土)

|

それでもなおしばらくは友好関係がつづいたが、メッカの隊商を掠奪するというフランク側の軽挙妄動(けいきょもうどう)があって、両者間の関係は急速に冷却した。

一一八七年夏、イェルサレム王国軍は、総力をあげて、ガリラヤ地方の制圧におもむいたが、ガリラヤ湖西岸のハッティン峠でサラディンの軍に包囲され、炎天下に水を絶たれ、おまけに火攻めにあって、あえなく降伏し、イェルサレム国王以下、全員捕虜になってしまった。

このハッティンの戦いののち、サラディンは、アッコン、ヤッファ、ベイルートをつぎつぎに攻略し、十月はじめにはイェルサレムの城門の前に立てた。

イェルサレムは戦わずして降伏した。八十八年前、七万余のイスラム教徒を虐殺した第一回十字軍の場合とは、まったく対照的であった。

このたびは、殺戮も掠奪も破壊もなかった。

キリスト教徒は、男が金貨十枚、女が五枚、子供が一枚の身代金で助命され、立ち退きを許された。

身代金の払えぬ貧乏人、戦死者の寡婦や孤児には、サラディン自身が私財を投じて身代金を払ってやった。

みにくい振舞をみせたのは、イェルサレム総大主教をはじめキリスト教会の高位聖職者たちであった。

彼らは、自分の身代金だけを払うと、金銀財宝を荷車に山と槓んで、さっさと立ち退いてしまったのである。

サラディンの寛仁のまえに、彼らの心は恥じなかったのであろうか。

「岩の大聖堂」の上に建てられてあった黄金の大十字架は撤去された。

城壁には、サラディンの旗がひるがえった。

聖都イェルサレムは、イスラム教徒の手に回復ざれた。

フランク人は、いまや、ティルス、トリポリを領するにすぎなかった。

現地フランク人の緊急援助の要請にこたえて、史上有名な第三回十字軍がおこされた。

神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ一世「赤ひげ(バルバロッサ)」王、フランス王フィリップ二世「尊厳(オーギュスト)」王、イギリス王リチャード一世「獅子心(ライオンハーティド)」王のひきいる十字軍である。 |

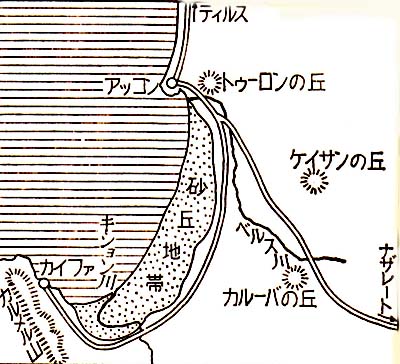

南シリア

|

だが、この十字軍も、喧伝されているほどにははなばなしいものではなかった。

「赤ひげ」王が、まず一一八九年、先行したのだが、翌年、小アジア半島のセレウキア付近の川で溺死するという失態を演じてしまった。

将士の多くは帰国したが、一部のものは、そのまま聖地へむかった。

「尊厳」王と「獅子心」王は、一一九〇年の冬を、ともにシチリア島ですごし、翌年春、あい前後して、海路パレスティナに向かった。

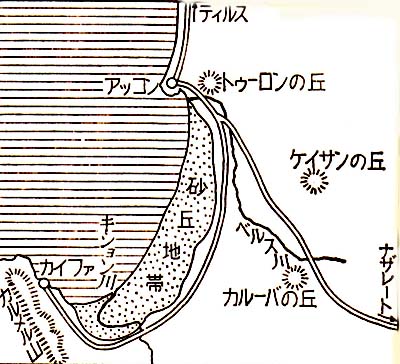

すでに一一八九年八月以降、現地フランク軍は、サラディンが守備隊をおいていたアッコンの町を奪いかえそうと、港の反対側にあたるツーロンの丘を基地として、攻囲陣を張っていた。

やがて「赤ひげ」王の残党も、これに加わった。

一方、サラディンは、東と南から、この攻囲陣を逆に包囲していた。長い攻囲にフランク勢はようやく疲れ、援軍の到着を待ちのぞんでいた。

そこへ「尊厳」王と「獅子心」王が到着した。役石機や鉤梯子など、新鋭の攻城機も加わった。

フランス、イギリスの艦隊は制海権をにぎり、海上から市内への補給路を断った。

攻囲陣突破をはかったサラディンの努力もむなしく、守備隊はついに降伏した。七月五日のことだった。かくてアッコンは、ふたたびフランク人のものとなった。

「尊厳」王フィリップはただちに帰国し、残った「獅子心」王リチャードは、サラディンとの協定を無視して、アッコン守備隊の捕虜二千七百人を処刑したのち、一路、イェルサレムへの道をいそいだ。 |

アッコン付近

|

あいも変わらぬ十字軍士の残虐に、サうディンは怒った。

以後、一一九二年九月に停戦協定がむすばれるまでのあいだ、サラディンは、リチャードと各所に戦い、リチャード軍の重装騎兵隊と弓手隊の協働作戦に悩まされながらも、よくリチャードの動きを封じ、ついにイェルサレムの城壁には近づかせなかった。

サラディンは、ヤッファからティルスにかけてのパレスティナ沿海地域の支配と、聖都イェルサレムへの巡礼通行権とを、三年間にかぎり、フランク人にみとめた。

翌年サラディンは、ダマスクスで世を去り、「新」イェルサレム王国は、なお一世紀ほどのあいだ存続することになった。

だが、シリア、パレスティナにおける「フランク人」、西方キリスト教徒の脅威は、事実上、ここに消滅したのである。

3 横にまがった十字軍 top

イスラム側から「十字軍」をみるならば、いわゆる「第四回十字軍」は起こらなかったといってもよい。

第四回十字軍は、横にまがって、東ローマ帝国をねらう遠征軍になってしまったからである。

一一九九年十一月、シャンパーニュ伯の催した馬上槍仕合(卜ーナメント)終了後のくつろいだ歓談の席上、たまたまもちあがったこの十字軍計画は、いってみれば、はじめから脱線するように状況づけられてにいたのである。

第一に、これは、腹の底ではなにを考えているのかわからない大政治家、歴代教皇中の傑物、イノケンティウス三世の唱導した十字軍であった。

ベネチアの巧みな術策にのせられてバルカン半島のアドリア海沿岸の都市ザラを攻略した十字軍を破門したかとおもえば、その破門された十字軍が東ローマ帝国を制圧すると、掌(てのひら)をかえしたように、その壮挙を祝福するといったあんばいで、大教皇イノケンティウスの思慮は、なみの尺度では推し測れない。また、このベネチアが曲者であった。

この十字軍は、遠征先をエジプトのスルタン政権と決定し、物資人員の輸送をベネチアに請け負わせたのだが、当時エジプトはベネチアの重要な交易相手であって、ベネチアの統領エンリコ・ダンドロは、エジプトのスルタンの特命大使に対して、エジプト征討の意志は毛頭ないと明言していたという。

そのベネチアに対する支払いの資金が、十字軍には不足していた。

前述のザラ攻略は、不足分の代償としてベネチアから要求されたことだったのである。

さらに、この問題に、東ローマ帝国帝室のお家言動がからんだ。

帝位を争う党派のひとつが、ベネチアに対する負債の肩代わりをふくむ有利な条件で、十字軍に協力を要請してきたのである。

もともと、この話は、十字軍のリーダーたちのあいたでは了承ずみのことであったらしい。ベネチアにしても、これはうまい話だった。

うまくゆけば、東ローマ全域の商業上の覇権もにぎれそうだったからである。

このような種々の情勢から、十字軍は横にまがって、あるいはまげられて、一二〇三年夏、コンスタンティノープルを攻略し、翌年四月、いわゆる「ラテン帝国」が成立した。

東ローマの帝室は小アジア半島に逃げ、ニケーヤ帝国をたてた。

ベネチアは、コンスタンティノーブルの八分の三の地域および沿岸諸地方を手中におさめ、ほぼ所期の目的をはたした。

こののちなお十字軍は、公式にかぞえられるものだけでも三回決行された。

だが、いずれの場合でも、もはやそれは、聖地回復をねがう西ヨーロッパ・キリスト教共同体の統一的意志の表現というにはほど遠いものであった。

十字軍は、個々の世俗君主相互間のなんらかの国際政治上のかけひきの手段になってしまった。あるいは、貴重な聖遺物を手に入れるための遠征行のようなことになってしまった。

第六回、第七回を決行した、いやむしろ決行しようとしたフランスのルイ九世聖王の場合には、あきらかに宗教的な情熱が顕著であった。

だが、その十字軍行さえも、彼の弟シャルル・ダンジューの遠大な夢想、「地中海帝国」実現のための道具に利用されたという感じが強いのである(『シチリアの晩祷』の9章参照)

そもそも、いったいなんのための十字軍なのか、その目的がはっきりしなくなってしまったのである。聖都イェルサレム奪回が目的なのか、「新」イェルサレム王国、つまりアッコンを中心とするパレスティナ沿海地方の防衛がねらいなのか、それとも近東におけるイスラム政権打倒が問題なのか、さっぱりわからなくなってしまったのである。 |

イノケンティウス三世

聖王ルイ

|

一二一五年、第四回ラテラノ公会議で決定ざれた十字軍発向の呼びかけに応じたハンガリー王やオーストリア候は、一二一八年、それぞれ単独でアッコンにおもむき、ガリラヤ地方、あるいはレバノン山中で無益に兵力を消耗するという愚を犯した。

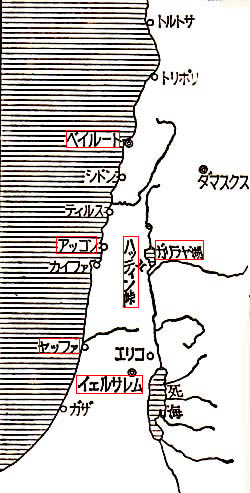

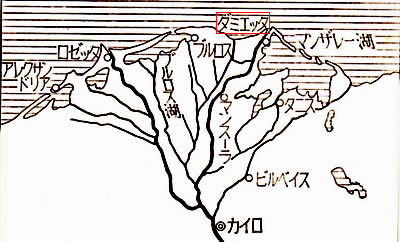

つづいて、ドイツのフリースラント艦隊の来援をえた「新」イェルサレム王国軍は、アイユーブ側の本拠エジプト制圧にのりだし、ナイル河口のダミエッタを攻撃し、アイユーブ朝のスルタン、アル・カーミルから、イェルサレム返還をふくむ有利な休戦条約締結の申し出をうけたが、これを拒否した。

そのため、けっきょく、エジプトもイェルサレムも手にいれそこなった。

このとき、十字軍側か強気にでて、和約をはねつけたのは、ひとつには、やがて神聖ローマ皇帝フリードリヒ二世の強力な増援軍がくるはずだとの見通しがあったからなのだが、けっきょく、フリードリヒはこのときには参加しなかった。

彼はのちに、一二二八年、単独でアッコンにおもむき、その翌年、エジプトのスルタンと協定をむすび、武力に訴えず、交渉によってイェルサレムをとりもどした。

こうして、聖都イェルサレムは、フリードリヒ二世の「十字軍」によって、こののち一二四四年まで、短期間ではあったが、一時、キリスト教徒の手中に回復されたのである。

その意味では、第五回十字軍における、いくにんかの世俗土侯の十字軍行のうち、フリードリヒのそれのみが、ただひとつ、はっきりした成果をあげえたものであったということになる。

しかも、それは、皮肉にも「父渉によって」かちえられた成果であり、さらに皮肉なことに、フリードリヒは、エジプトのスルタンから援助の要請をうけて行動を起こしたのであり、さらにいっそう皮肉なことに、このとき、フリードリヒは教皇から破門された身だったのである。

破門された十字軍というのは、すでに第四回十字軍にその先例があったことだし、たいしてふしぎなことでもないが、しかしエジプトのスルタンから援助の要請をうけて、というのは、いささか奇異にきこえるかもしれない。

それは、つぎのような理由からだった。

サラディンにはじまるアイユーブ朝の統一スルタンは、エジプト、アレッポを中心とするシリア北部、ダマスクスを中ことするシリア南部、およびアラビア半島紅海沿岸地方の四地域にそれぞれ総督をおいていた。

新イェルサレム王国軍がダミエッタを攻囲していた一二一八年、統一スルタンのアル・アディルが没し、その長男でエジプト総督であったアル・カーミルが、あとを襲ってスルタンを称し、十字軍をダミエッタ前面から撃退した。

だが、すでにそのころからきざしていた内紛がしだいに表面化し、まもなくアレッポとダマスクスの総督もスルタンを袮して自立するにいたった。

フリードリヒ二世が、まだシチリアにあって、教皇とのあいだにとりかわした十字軍遠征の約束を、ぐずぐずとひきのばしていたころ、アイユーブ朝治下の近東には、三人のスルタンが立ち、たがいに争いあうという形勢にあったのである。

やがて、一二二六年、ダマスクスのスルタンが、当時バグダードのカリフ領の実権をにぎっていたコラズム・トルコ人のスルタンと手をむすぶにいたった。 |

ダミエッタ付近

|

対抗上、エジプトのスルタン、アル・カーミルは、フリードリヒとの提携を考えたのである。

フリードリヒがエジプトのスルタンから十字軍を要請されたという、いささか奇異にきこえる事件の顛末(てんまつ)は、以上のとおりである。

十字軍とはいっても、それは、西ヨーロッパ・キリスト教共同体のイスラム世界に対する統一的行動といえるものではもはやなくなっていたという事態が、ここにはっきり読みとれる。

イェルサレムは、一二四四年、コラズム・トルコ人の手中におちた。

こののち聖都は、一九一七年にいたるまで、じつに七百年近くも、イスラム教徒によって管理されることになる。

一二四八年、フランス王ルイ九世聖王の企図した、いわゆる第六回十字軍は、せっかくエジプトのダミエッタを攻略しながら、さきのダミエッタ攻囲の場合と同様、聖都の返還をふくむ有利な和平の申し出をはねつけ、エジプト・スルタン領の首府カイロをねらい、けっきょくそれに失敗した。

しかも、ルイ自身捕虜となり、莫大な身代金を支払って釈放されるという始末であった。

この間、一二五〇年に、エジプトのスルタンが親衛隊のトルコ人傭兵(ようへい)、いわゆる「奴隷」トルコ人に暗殺され、ここにアイユーブ朝は滅び、マムルク朝が成立した。

マムルク朝はシリアに進出し、アンティオキア候領は一二六八年に、トリポリ伯領は一二八九年に、残された最後の拠占アッコンもまた一二九一年に失われ、西ヨーロッパのキリスト教徒は、近東のイスラム世界からまったく追い返されてしまったのである。

top

**************************************** |