|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

12 聖女ジャンヌ・ダルクの謎

1 娘ジャンヌ top

「このころ、人の言によれば、ロワールの河縁(かわべり)にひとりの娘あり。予言者を称して、これこれのことは真実となるであろうなどといい、フランス摂政とそれを助けるものたちに敵対していた。

人の言によれば、オルレアンの前に陣をかまえていた軍勢をものともせず、多数のアルマニャック勢とともに、多量の食糧をたずさえて市中に入った。

また、陣のものたちは、まったく身動きできず、アルマニャック勢が、彼らのそば近く、矢のとどくところ、ないしはその倍ほどのところを通って市中にはいるのをみていたとのことであり、また、市中の人々は、食糧がたいへん欠乏していたので、じつに三フランもするパンを夕食に食べていたとのことであり、そのほか、その娘についていろいろと、ブルゴーニュ勢やフランス摂政に対してよりも、アルマニャック勢に対してより好意をもつ連中は語ったのである。

彼らは、彼女がまだほんの幼なかったころ、子羊の群れの番をしていたと、また、森や野原の鳥は、彼女が呼ぶとやってきて、飼いならされたもののごとく、彼女の膝(ひざ)の上でパンを食べたと断言した。

真実のうちには偽のものもある」。 |

以上は、この当時パリに住んでいた一市民の覚え書き、『パリ一市民の日記』の一節である。日付はないが、一四二九年五月初旬のものと思われる。

| 「フランス摂政とそれを助けるものたち」に包囲され、食糧難に苦しんでいたオルレアンの町に、予言者と自称する娘が、「アルマニャック勢」とともに、助けにやってきた。娘の一行が町にはいるのを、包囲勢は阻止しえなかった、と。 |

これが報告の骨子である。「フランス摂政」とは、イギリスのペドフォード侯のことである。

一四二〇年、イギリス軍はトロワの和約によってブルゴーニュ侯と手をむすび、北フランス一帯をおさえた。

やがて一四二八年、イギリス軍は、南フランスのイギリス領ギュイエンヌとの連絡路を確保しようと行動を起こした。

当面のねらいは、「アルマニャック勢」の有力な拠点、ロワール川中流のオルレアン侯領の攻略にあった。

十月十二日、ソールズベリ伯のひきいるイギリス軍は、オルレアン侯の腹違いの弟デュノワ伯の守備するオルレアンの町を攻囲した。

その年のうちに死んだソールズベリ伯にかわったタルボット卿は、ロワール川をはさんで町の南北に数個の砦を構築し、包囲の体制をととのえた。

オルレアンの守備も堅く、城壁の三十四の塔の狭間から弓がねらい、七十二門の大砲が敵勢の接近をはばんでいた。軍事的にみて、情勢は、さほど憂慮すべきものではなかった。 |

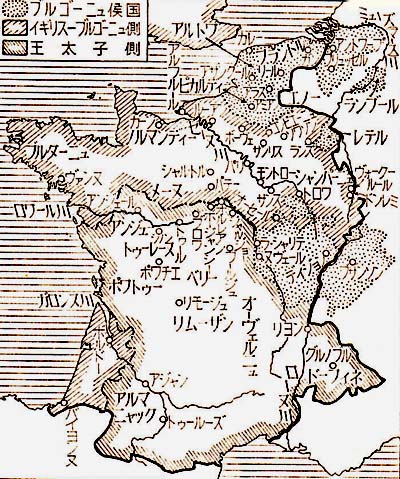

1429年のフランス王国

|

だが、一四二九年に入り、持久戦の様相が濃くなるにつれて、ようやく市民のあいたに不安感がたかまりはじめた。

市民たちの利害は、かならずしも、デュノワ伯ら「アルマニャック勢」と共通ではなかった。

彼らは、ブルゴーニュ侯と折衝することによって、この危機をきりぬけようとした。

そして、実際に、その交渉がすでにはじめられていた。

南からロワール川に合流する一支流ビエンヌ川のほとりに立つシノン城にいた王太子シャルルと、これを擁立する「アルマニャック勢」としては、なんとしてでも、このオルレアン市民の動揺をおさえて、ロワール川流域の防衛拠点であるオルレアンの町を確保しなければならなかった。

イギリスの攻囲陣を撃破するために、強力な援軍が用意されつつあった。

そのシノン城に、二月二十三日、数人の騎士に護衛されて、ひとりのへんな娘があらわれた。

娘の名はジャンヌといった。

彼女は、シャンパーニュ地方の東南端ボークールールから五○○キロメートルの道程を、途中、ブルゴーニュ侯の勢力圏をぬけて、シノン城まで、わずか十日間で踏破してきたのだった。

彼女は、ボークールール近郊の小村、ムース川の流れに沿うドンレミ村の農民の娘であり、フランス王国を救えとの天使、聖女らの命をうけているという。

三日後、王太子に接見を許された彼女は、確信をもって、フランス王国の再建を語った。

王太子は、数週間におよぶ慎重な調査審問ののち、彼女の誠実をうけいれ、王太子軍への参加をみとめた。

ブロワに集結した数千のオルレアン救援軍は、四月二十八日、オルレアンに向かって進発した。

王太子からあたえられた白い甲胄(かっちゅう)を着こみ、同じく拝領の駿馬にうちまたがり、白地にフランス王家の紋章である百合紋と、イエス、マリアの両文字を刺繍した軍旗を手に、ジャンヌは進んだ。

パリの一市民がいくぶん疑わしげに報告しているように(最後の一行「真実のうちには偽のものもある」に注意せよ!)、オルレアン攻囲勢が「金縛り」にあったかどうかはともかく、ジャンヌを連れた一行は、翌日の夕方、攻囲陣をぬけてオルレアン市内に入った。

強力な援軍の到来に市民たちの動揺も静まった。

神の御名において王太子軍の勝利を説くジャンヌの存在が、将士全員の心を、ひとつの目標へ向かって大きくまとめあげたといえるだろう。

攻勢にでたオルレアン守備軍は、つぎつぎに敵の砦をおとし、五月八日までに、イギリス勢をオルレアンの前面から完全に駆逐しえた。

こののち、王太子軍は、余勢を駆って、ロワール川流域のイギリス軍占領地をつぎつぎに回復し、やがて六月十八日、オルレアンの西北、シャルトルとのほぼ中央に位置するパテーの野で、タルボット卿指揮下のイギリス軍に決戦を挑んだ。 |

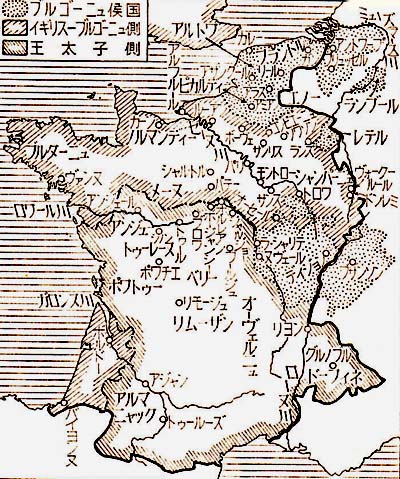

騎馬のジャンヌ

|

パリの一市民は、このパテーの戦いをこんなふうに報告している。

「このころ、アルマニャック勢は、野にあって荒らしまわっていた。

そこで約八千のイギリス勢が投入されたのだが、彼らがアルマニャック勢にあいまみえるにいたったときには、六千を下まわる数になっていた。他方、アルマニャック勢は一万であった。

そこで、彼らは、イギリス勢にはげしく襲いかかり、イギリス勢もそれを受けて立った。

戦いは乱戦模様となったが、ついにイギリス勢は支えきれなくなった。それは、イギリス勢にくらべて、その半数分ほど数多かったアルマニャック勢が、彼らを諸方よりとりかこんだからである。

かくてイギリス勢は大敗を喫し、人の言によれば、じつに四千余の死者をだした。

他方については、パリでは、その数は知られていない」。 |

戦いの帰趨(きすう)は、ボ・マノワールとか、ラ・イールとか、ポトンといった、下級貴族身分の指揮官たちのひきいる前衛軍が、パテーの野に陣を築こうとしたイギリス勢の行動を阻止しえたときにほぼ定まった。

アランソン侯、バンドーム伯、デュノワ伯ら諸将のひきいる本軍のはたした役割は少なかったという。

かくてロワール川流域の掃討作戦を完了した王太子軍は、ただちに北上を開始し、六月末オーセールを、七月十日にはトロワをおさえ、七月十六日、ランスの町に入城した。

ランスの聖堂は、歴代フランス国王が国王塗油の秘蹟をうける伝統の場であって、王太子シャルルは、翌十七日、ランス大司教ルニョーの手からこの秘蹟をうけ、ここに正統のフランス国王シャルル七世となったのであった。

いわば、ジャンヌの予言が、ここに実現されたのである。

このころから、ジャンヌの存在は、王太子、いまやシャルル七世にとって重荷になりはじめた。

シャルル七世は、北フランスのブルゴーニュ派諸都市に対し、柔軟な和平工作をもってのぞんだのだが、ジャッヌもふくめて若手の短気な連中は、ことごとに速戦速決を主張したのである。

八月十八日、コンピエーニュが帰順し、シャルル七世はそこに進駐した。

つぎの目標はブルゴーニュ派諸都市の牙城、イギリス軍の防衛するパリである。

シャルルは、ジャンヌら急進派に自由行動を許した。デュノワ伯、ラ・イール卿らの部隊とともに、ジャンヌもまた、アランソン侯に後見されて、パリ攻撃隊の一翼をになった。

パリの一市民は、パリ前面に姿をみせたジャンヌを、

「アルマニャック勢とともにある、人が娘と呼んでいる。それが何者だかは神のみぞ知るだが、女の形をした一生物」

と紹介し、九月八日、聖母誕生の日のパリ攻防戦を、こう述べている。

「聖母御誕生の日、全員一致して謀(はかりごと)をめぐらし、この日パリを襲おうと、一万二千余が集まり、大ミサのころ、十一時と十二時のあいたに、彼らの娘をともなって、パリの掘割を埋めようと、三本の箍(たが)にしばりくくった雑木の大束(おおたば)をつんだ手押し車、荷車、馬とともにおしよせ、サン・トレノ門とサン・ドニ門のあいだに襲いかかりはじめたが、実にはげしい攻めよせ方であった。

攻めよせながら、彼らは、パリの人々に対し、さまざまな悪口雑言をはいたが、ここに彼らの娘は、掘割の土手の上にあって、その旗を守り、パリの人々に呼びかけて、

『イエスにかけて、ただちにわれらに降伏せよ。夜にいたるまでに降伏せざるときは、われらは、汝(なんじ)らの意向にかまわず、やむなく力をもって城内に入り、汝らは、容赦なく死へと追われることになろう』。

『なにを!』と、ある者入った。 |

パリ攻撃を指揮するジャンヌ

|

『この助平女め、淫売め!』そして、その男の放つ弩(いしゆみ)の矢は、まっすぐに彼女に向かい、彼女の脚をつらぬきとおしたので、彼女は逃れ去る。もう一筋の矢は、彼女の旗をもっていた者の足をつらぬきとおす。

その者は傷ついたと知るや、その瞼甲(けんこう=兜の顔面の蓋)をあげて、足にささった旋転矢をひきぬこうとする。

そのときさらに一筋の矢が彼にいたり、両眼のあいだをつらぬき、顔を血に染める。彼を傷つけ、死に追いやる。

のち、娘とアランソン侯とは、むしろ彼らの隊の最上の戦士四十名を失ったほうがよかったと誓言し、その者のために嘆いたのである」。 |

戦闘は、夜にはいるまでつづき、攻城側の敗走に終わった。

敗走する将士は、口々にジャンヌを呪(のろ)ったという。

「まちがいなく、この襲撃によってパリの町を力ずくで占領することになろう。

そして、この夜、彼女はこの町に泊まることになろうし、彼らもまた同様である。

そして、彼らは全員、この町の財宝で富みゆたかになろう。

抵抗する者があれば、その者らはすべて剣に倒され、あるいは火に焼かれることとなろう、と彼らに約束した娘を、おおいに呪った」。 |

ジャンヌにとっては、なんとも不名誉な報告だが、べつに、この筆者、パリの一市民は、とくにジャンヌに対して悪感情をもっていたわけではない。

当時のフランス人全員がジャンヌに対して畏敬(いけい)の念をいだいたなどと錯覚してはならない。

パリの人々にとっては、王太子ないしシャルル七世の軍勢は、「アルマニャック勢」と呼ばれる一党派の軍勢にすぎなかったし、ジャンヌは、彼らがいっしょに連れて歩いているへんな娘にすぎなかったのである。

さて、それにしても、一市民の報告は、パリの市内からの観察という制約をまぬがれない。

一市民は、たぶん、ジャンヌに弩(いしゆみ)の矢を放った一戦士のそばにいて、おそるおそる城壁から首をして、ジャンヌ負傷の光景を目撃したのだろう。

現在形の文章が、一市民の興奮した心理状態をよく示しているではないか。

観察した事件の強烈な印象が、たたみかけるような現在形の文体を強いたのだ。

これほど鋭い観察眼を想わせる文章ではないが、やはりこのパリ攻防戦を、パリの外から、つまり王軍の陣営から描述した報告がある。

筆者はやはり不明で、『娘覚え書き』と呼ばれている。

これにしたがって、ふたたび攻防の経過をなぞってみよう。

この場合には、ジャンヌは、いわば背中をみせている。

攻撃の前夜、すなわち九月七日の夜、「アランソン侯、ブルボン侯、バンドーム伯、ラバル伯、娘ジャンヌ、レ卿、およびブウサク卿、その他の諸卿」は、パリとサン・ドニの中間の村ラ・シャペルで夜を明かした。翌朝、サン・トノレ門に向かい、「豚市場と呼ばれていた丘もしくは小山状のところ」に陣どり、大砲多数をすえつけた。

パリのイギリス守備隊は、城壁の外にでていた。

諸卿のひとりサン・バリエという者は、このイギリス勢に戦闘をしかけ、塁壁の一角をとった。

イギリス勢は、サン・トノレ門から市内に退いた。フランス勢は、イギリス勢がサン・ドニ門にまわって側面から攻撃してくるのではないかとおそれ、アランソン侯、ブルボン侯は、手勢をひきいて丘のかげにかくれひそみ、それにそなえた。

パリの一市民が、「アルマニャック勢」と呼んでいる軍勢を、『娘覚え書き』の筆者は、「フランス勢」と呼んでいる。

そこのところに注目されたい。両者の観戦の場の相違は、ここに明らかである。

『娘覚え書』はつづける。「前述のジャンヌは」攻めよせようとした。

だが、掘割の水の深さがわからなかった。

知っていたものは、嫉妬(しっと)心から、それを彼女に教えようとはしなかったのである。

そこで、彼女は、レ卿とともにおしよせ、多数の軍兵をつれて外濠のなかに入り、「それから彼女は、槍をもって土手にあがり、そこから(内濠の)水深を調べ測った。

それは、とても深かった。そうしているとき、彼女は両腿に一筋の矢をうけた。

あるいは片腿であったかもしれない。

それにも屈せず、彼女は」軍兵を指揮し、内濠に雑木の技束を投げこませ、これを埋めたてようとしたが、むだであった。

夜に入った。

なおも退かぬジャンヌを、アランソン侯みずから迎えにでて、連れ帰った。

それから全員、ラ・シャペルに引き揚げ、翌日、シャルル七世が本陣をおいていたサン・ドニヘ帰ったのである。

この戦闘で多くの負傷者がでたが、死者はほとんどなかった。

シャルル七世は、首都バリの奪回をあせらなかった。

彼は、すでにこれより前、八月の末に、パリをのぞく北フランスのブルゴーニュ派の諸都市と休戦協定をむすんでいたのだが、これにパリも加えて、ブルゴーニュ侯と一時の和をむすび、ふたたびロワール河畔にもどったのである。

北フランスは、ランス大司教ルニョーを中心とする王党派グループの和平工作にまかせ、彼自身は、さらに南フランスに対する統制を強化しようとしたのである。

とくに、ブルゴーニュ候領との境界地域に王権をしっかりと植えつけること、これがシャルル七世の計画であった。

秋から冬にかけて、ヌベールの北方、ロワール川沿いの町ラ・シャリテを攻めたのも、この計画の一環としてであった。

このラ・シャリテ攻めにはジャンヌも参加したが、ジャンヌをはじめ若手の将士のあいだには、北フランスに対する王の柔軟な和平工作に不満の声が高かったらしい。

ラ・シャリテ攻囲が失敗に終わったのち、翌一四三〇年にはいると、しばらく史料のうえではジャンヌの消息は不明となるが、やがて三月の末には、ジャンヌのひきいる一隊が、オルレアンの東の町シュリから北フランスへ向かったと、史料は教えてくれる。

この行動が王の命によるものか、それとも血気にはやって王に無断の単独行動であったか、その点は不明である。

ある年代記は、ジャンヌは王に「別れも告げずに」出発したと伝えている。

ともかくはっきりしていることは、このとき以後、ジャンヌの一隊は、シャルル七世のたてた全体的作戦構想から浮きあかってしまったということである。

ランス大司教ルニョーら、北フランスにおける和平工作グループにとって、ジャンヌは邪魔者でしかなかったのである。

ほどなく北フランスでも戦闘が再開された。

ジャンヌは、いぜん本軍から離れ、独自の行動をとっていたらしい。

五月二十三日、彼女は、当時ブルゴーニュ軍に攻囲されていたコンピエーニュ救援に向かい、いったん同市内に入ったのだが、夕方ふたたび出撃し、リュクサンブール候の軍勢に捕えられ、捕虜となった。

パリの一市民は、簡潔に、こう記している。「五月二十三日、コンビエーニュの前にて、アルマニャック軍の娘ジャンヌ殿は、ジャン・ド・リュクサンブールとその手勢、ならびにパリにきていた千あまりのイギリス兵によって捕えられ、娘に従う者たち四百余は、あるいは殺傷され、あるいは水に溺れた」。

2 ジャンヌ裁判 top

ジャンヌの身柄は、イギリス軍が買いとった。イギリス軍は、彼女を教会の手にゆだね、ボーベの司教ピエール・コーションを司宰者とする教会の法廷が、異端の罪で彼女を裁くことになった。

翌年二月二十一日を第一日として、ルーアンで行なわれた宗教裁判は、五月二十四日、ジャンヌが信仰の迷いを認める宣誓書に署名したとき、一応終了した。

ジャンヌは、審問のひとつの焦点となった「男装」の件についてみずから非を認め、以後、男装はしないと誓い、法廷は、パンと水だけをあたえられる終身禁固の判決をいい渡したのである。

だが、数日後の二十八日に、どういうわけだか、獄中で男装しているジャンヌが発見された。ジャンヌが身につけていた衣服はとりあげられていたはずなのに、いつのまにか、それが彼女の手もとにもどされていたのだ。

翌二十九日、ピエール・コーションは法廷を再開した。ジャンヌは、ふたたび異端の誤りにおちいった者、「もどり異端」として断罪され、翌三十日、俗権、すなわちイギリス軍に引き渡され、火刑台上に若い生命を散らせたのである。

いったい、どういう理由でジャンヌは、その信仰に誤りがあると裁定されたのだろうか。

法廷は、パリ大学神学部に意見をもとめている。そのさいに作製された法廷の意見書「十二箇条」というのが史料に残されているが、その要旨を紹介してみよう。

一、天使、聖女らを幻視したと主張したこと。

二、大天使ミカエルから王冠をあたえられたと主張したこと。

三、キリストへの信仰と同等に、天使、聖女を信仰すること。

四、未来を予見しえ、いまだみぬ人をみわけられると主張したこと。

五、男装、男髪のこと。ならびに、その姿態で聖体を拝受したこと。

六、手紙にイエス、マリア、十字の印を記し、これに従わざるものは、うんぬんと記述したこと。

七、父母をみすて、シャルルに王国の再建を約束したこと。

八、塔からとびおりて、死を企てたこと。

九、処女性を保つならば大国が約束されると、聖女カトリーヌ、聖女マルクリートが語ったと主張したこと。

十、両聖女はイギリス側ではないから英語を話さないと主張したこと。また、ブルゴーニュ派を嫌ったこと。

十一、聖職者の仲介なく信仰すること。

十二、教会を認めぬこと。 |

以上の諸点について、ジャンヌの信仰には誤りがあると裁定されたのであった。 |

ジャンヌ裁判

|

さて、ここで、また、『パリ一市民の日記』をのぞいてみよう。

一四三一年五月三十日の記事を一市民は、こう書きだしている。

「この年の聖体秘蹟の日の前日、一四三一年五月三十日、この日、ルーアンで説教が行なわれた。

コンピエーニュの前で捕えられた、娘とひとの呼ぶジャンヌ殿は処刑台の上にあり、だれしもがはっきりと男の衣装をつけた彼女の姿をみることができた。

そして、キリスト教界、とくにフランス王国に彼女ゆえに生じたものと知られる大いなる災いのかずかずが、彼女に説き示された」。 |

一市民は、みずからルーアンにおもむいて、ジャンヌ処刑を目撃したわけではない。

これはパリでの伝聞の記録である。

だが、それにしては、以下、一市民の紹介している「説教」の内容はきわめて正確である。

「説教」とは、この場合、処刑の前にジャンヌに読みきかせた罪状告発文や処刑を見物に集った民衆に対する説教のことなのだが、一市民の伝えるその内容は、前述の「十二箇条」を、わかりやすい言葉にうつし直したものにほかならないのである。

ジャンヌに関する教会の対民衆キャンペーンは、十分その効果をあげていたといえるだろう。

一市民がしきりに強調しているのはジャンヌが男装していたという点である。

「髪は短く刈りつめて、縁に切りこみの入った帽子をつけ、胴衣に、たくさん飾り紐をつけた朱色の股引きをはいたまま」と、彼は娘ジャンヌの服装をていねいに描写してくれている。

処刑台上の柱に細い鎖で縛りつけられたジャンプの身体を炎がつつみ、衣服がすっかり焼けうせてしまったころをみはからって、いったん火がとおざけられ、観衆は、彼女が女であることをはっきり確認できたという。

この処置を、ただ残酷なことだととがめだてする前に、いったいなぜジャンヌの男装ということが、それほど問題であったのかをよく考えてみなければならないと思う。

なぜなら、この処置は、彼女が女であることを民衆に納得させるためのものであったのだから。

さらに、一市民が強調しているのは、彼女が「もどり異端」であったという点である。

偏見なしに史料を読むかぎり、ピエール・コーションとその法廷は、ジャンヌを救おうと、ぎりぎりの線まで努力したと認めてよいと思う。

ジャンヌを火刑台上へ導いたのは、ジャンヌ自身であった。

ジャンヌ自身の純な信仰が、教会の分別を拒否したのである。

そのようなジャンヌは、教会の目には傲慢(ごうまん)とうつる。

中世における異端は、信仰の否定からでるものではなかった。

あまりにも純な信仰が異端を生んだのである。

法廷は、ジャンヌを、教会の統制にしたがわせることに成功しかけた。

だが、ジャンヌの純な心は、彼女自身の信仰へとたちもどったのである。

一市民は、ジャンヌ処刑を報ずる記事を、つぎのようにしめくくっている。

「あちらこちらに、彼女は殉教者であった、まさしく主のために死んだのだという者もあり、また、他の者は、いやそうではない、彼女を自分たちの味方としていた連中は誤りを犯していたのだともいっている。

だが、いかなる悪行あるいは善行をなしたとしても、ともかく彼女は、この日、焼かれてしまったのだ。」 |

いたずらにジャンヌ裁判の「政治性」をいい、ピエール・コーションをはじめとする裁判官たちをごろつき呼ばわりし、火刑台上のジャンヌに枝を組んで作った十字架を与えたというイギリス人兵士、あるいは大きな行列用の十字架を、炎にやかれる彼女の眼前にささげもってやっていたという一僧侶だけが、ただひとり、まともな人間であったかのように喧伝する前に、この人間性にみちあふれたパリの一市民の言葉によく耳をかたむけるがいい。

ここには娘ジャンヌが生きている。

神格化されたジャンヌ・ダルクは存在しない。

ジャンヌを神格化する動きは、一四五〇年代に、シャルル七世の命によって行なわれたジャンヌの裁判やり直し、いわゆる「復権訴訟」にはじまり、シャルル七世を継いだルイ十一世に仕えた、バロワ王権の代弁人トマ・バザンの『シャルル七世史』によって、一応のまとまりを得た。

ジャンヌは、神命をうけてフランス王国の危機を救った聖処女であるというイメージが作られたのである。

したがって、「復権訴訟」以後、娘ジャンヌの歴史は消えた。聖女ジャンヌの歴史がはじまったのである。

3 ジャンヌの謎 top

ジャンヌ聖女観とならんで古来かたく信じられてきた伝説に、シャルル七世阿呆(あほう)説というのがある。

この両者は、たがいに補いあうものだといってもよい。

阿呆であった若き日の王太子シャルルが、神の御使ジャンヌによって正気にたちかえったという筋書きである。

この筋書きの舞台に登場する王太子は、ブールジュないしシノンの城で、廷臣どもにばかにされながら、日がな一日、拳玉にうち興じている。かとおもうと、自分は父王シャルル六世の嫡子(ちゃくし)ではないのではないかと、くよくよ思いなやんでいる。

なにしろ、彼の父は狂人であり、母イザボー・ド・バビエールは、さかんな浮き名を流した女性であったから、そのおそれはおおいにあるというわけだ。

シノン城で、はじめてジャンヌに接見したおり、彼は彼女とふたりきりで部屋に入った。密談数時間、部屋からでてきた王太子(シャルル七世)の顔は明るく輝いていたという。

ジャンヌが王太子の出生の正しさを証明したからだ、とシャルル阿呆説論者は説明している。いったい、どうやって証明したのだろうか?

ジャンヌがシノン城の広間に入ってきたとき、王太子は、廷臣に仮装して廷臣たちのあいだにまぎれこんでいて、玉座には、廷臣のひとりが王太子の衣装をつけて坐っていた。 |

シャルル七世

|

一目これをみたジャンヌは、「王太子はどこに?」とあたりをみまわし、即座に王太子をみつけて、その足もとにひざまずいたという。

高貴な王家の血筋が顔にあらわれていた、というわけだ。

王太子たるもの、おおいにうれしかったにちがいない。

これも、また、後世つくられた伝説の匂いがぷんぷんする。

このエピソードを伝えているのはシャルル七世の御用年代記家ジャン・シャルチェだが、しかし、このシャルチェも「仮装して」とまでは書いていない。

小才のきいたイギリスの劇作家バーナード・ショーは、ジャンヌ聖女説をとくとくとしてふりかざし、『聖女ジョーン』というドラマをものにしたが、そのブロッ卜の一部にこのエピソードを組みこみ、例によって例のごとく合理的な解釈をほどこし、玉座に坐ったのは、当時その特異な風貌でひろく知られていた「青ひげ」、すなわちジル・ド・レで、一方、王太子はといえば、これはシノンの宮廷でいちばんみすぼらしい格好をした者と世間に知れわたっていた、と、諧謔(かいぎゃく)のつもりなのだろう、説明している。

シャルルは、たまたま拳玉(けんだま)が好きだったのだろうし、たまには憂鬱(ゆううつ)になることもあったろう。

だいいち、その後のシャルル七世は、歴代のフランス国王のなかでも傑出したひとりであった。

じつに、フランス絶対王政の基礎は、彼とその子ルイ十一世二代のあいだに築かれたのである。

してみると、シャルル阿呆説には無理がある。まぬけな王太子のもとで、シノン城には無気力とあきらめのムードがただよっていたが、そこヘジャンヌが現われて、活をいれたという通説は、史料からみて、まったく支持されない。

王太子は、ちゃくちゃくと反抗の準備をととのえていた。

ジャンヌ・ダルクがボークールールに姿をみせたとき、王太子はすでに彼女についての情報をえていた。

シノンヘの途上、ジャンヌはすでに王太子と連絡をとっていた。

シノンでの会見の一幕も、ふたりの気のあったお芝居の匂いがする。

一言でいえば、王太子シャルルがジャンヌ・ダルク劇を演出したのである……。

これは、ある最近のフランスの歴史家の立てた仮説であり、彼は、この仮説を実証しようとして、多くの史料を集め、大きな本を書いた。

合理化も、ここまでくればひとを納得させるものをもっている。

シャルル阿呆説は、いまや実証に耐ええぬものとしてしりぞけられた、とみてよいとおもう。

だが、だからといって、ジャンヌの謎が解けたわけではない。謎は、いぜんとして謎のままである。

この歴史家も、けっして、王太子シャルルが勝手にジャンヌという、いわばロボットを作りだしたと言っていない。

ジャンヌ自身の主体的行動を、王太子が、いわば利用した、という言い方をしているのだ。

だから、謎はあくまでジャンヌの側にあるのであって、その逆ではない。

彼女は何者であったのか、それがジャンヌの謎である、

ここで、また、パリの一市民の提供する情報が、ひとつの示唆をあたえる。

ジャンヌ処刑のことを報告した一市民は、それにつづけて、ドメニコ派の修道士が、聖マルタンの祭礼の日にパリで行なった説教の内容を紹介している。

この修道士は、神学士であり宗教裁判官であるというふれこみなのだから、おそらくルーアンでの裁判の関係者が、パリの民衆に対し、ジャンヌ問題についてキャンペーンを行なったということなのだろう。

ジャンヌの断罪について語ったのち、説教師は、さらにつづけてこういった。

ジャンヌのほかになお三人いた、ペロンヌなる者とその仲間ま、そしてカトリーヌ・ド・ラ・ロシェルであり、以上の四人は、みな修道士リシャールの輩下であり、「リシャールは彼女たちの義父であったのであり」うんぬんと。

修道士リシャールについては、じつは、一市民は、すでに前に報告している。

ジャンヌがオルレアンに現われたことを報じた記事の直前、一四二九年四月二十五、二十六日の日付をもつ記述である。 「きわめて用心ぶかく、また弁舌に長じた、その隣人を教化すべくよき教理を伝える」

リシャール師は、四月十六日から十日間ぶっとおしに、パリのイノッサン墓地で、納骨堂のアーチの下にうず高くつみあげられたしゃりこうべの山を背にして、説教を行なった。

聴衆は、毎回、じつに「四千ないし六千」を数えたという。

説教に感動した彼らは、リシャールのいいつけにしたがって、さいころ、カルタのたぐいを、女は「彼女らの角とか尻尾とか」を、つまり身を飾る品々をもちより集めて、山とつみ、焼きはらってしまった。

リシャールは、民衆に惜しまれながらパリを離れた。

ところが、このリシャールこそは、と、一市民は、それから三ヵ月後の七月なかごろの記事で、報告している。

アルマニャックの一味であって、「その言葉によって、フランス摂政およびその御味方に対して誓いをなした町々を背(そむ)かしめた」やつだったのだ。

そのことを知ったパリの人々は、神と諸聖者とにかけて彼を呪い、遊び道具のかずかずをふたたび持ち出したのみか、リシャールが人々にもたせた、イエスの名を刻印したメダルを捨て、聖アンドレ十字架を身につけるにいたったのである、と。

ちなみに、聖アンドレ十字架とは、ブルゴーニュ侯の標識のひとつであり、これを身につけることは自分たちがブルゴーニュ派であると誇示することを意味した。

前述のフランスの歴史家は、一四二九年の春に、ロワール河畔での王太子シャルルの画策に対応して、北フランス一帯に「福音の平和と理想の王国」への信仰を民衆に説いた説教師たちの活動がみられた、という仮説をたて、このリシャール師をもってその代表と想定している。

そして、北フランス進行を開始した王太子軍がブルゴーニュ派の町トロワを攻囲したさい、ジャンヌ・ダルクの名による帰順勧告書をトロワの市政府にとどけた使者が、じつにこのリシャールであったこと、おそらくリシャールは、ジャンヌにつきしたがって行動していたこと、また、リシャールの影響圏内に、やはりジャンヌと同様、王国の再建を予言した娘カトリーヌ・ド・ラ・ロシェルがでていることなどの諸点を指摘している。

ここに、ジャンヌの謎を解くひとつの視点がある。当時、世論形成に重要な役割をはたした大衆説教師たちのうち、バロワ王権を擁護する立場から王国の平和を説いた説教師の炎の言葉にうたれて、狂熱の確信に走った娘たちがおおぜいいたでもあろう。

ジャンヌやカトリーヌは、そのうちで名の残った少数者にほかならない。

ジャンヌの謎は、じつに民衆宗教運動という視角から解かれなければならないのである。

ところで、このような、いわば熱心党は、制度としての教会の立場からみれば、はなはだ危険な存在であった。

各人がおのれ自身の神を奉じて、神の国の到来を説くならば、どうして教会の統制が可能だろうか。

すでに大衆説教師にしても、信仰の純粋さを訴えることに熱心なあまり、聖職者の生活の乱れをことさらにあげつらい、教会組織の腐敗を攻撃することによって、大衆の人気をえていたのである。

いまここに、神の命令を直接うけたと主張するひとりの娘が現われた。

しかも、これがバロワ王権の利用するところとなり、パリの一市民がその日記に、その名を書きとめるほど、世間にひろく知られるにいたった。

教会はこれを断罪せざるをえない。これを許すことは、第二、第三のジャンヌの出現を許すことを意味し、ひいては、神と一般信者を仲介する機関としての聖職者の組織である教会の崩壊は必然となる。

いわば、地上の教会の存在する根拠が、小娘ジャンヌの純な信心によって試されたのである。

ジャンヌの問題は、政治の介入する以前に、すでに教会内部の問題であったのである。

top

**************************************** |