|

****************************************

Index 1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章 11章 12章

1章 被曝の影響と恐ろしさ

放射能は五感に感じない

「放射能は五感に感じない」とよく言われます。

「放射能」とは、元々は放射線を出す能力を意味する言葉です。

それが日本では「放射性物質」を指すためにも使われています。

たとえばウランは「放射能」だと言われよすが、それはウランが「放射性物質」であることを示しています。

そして、物質である以上、重さもあるし、形もあります。

目で見ることも、触ることも、場合によっては匂いを感じることもできるものです。

しかし、もし放射性物質が五感に感じられるほど存在するようになると、人は生きていられません。

二〇〇六年一一月二三日、旧ソ連国家保安委員会(KGB)、ロシア連邦保安庁(FSB)の元職員アレクサンドル・リトビネンコさんがロンドンで毒殺されました。

毒殺に使われたのはポロニウム210という放射性物質で、用いられた量は一〇〇万分の一グラムにも満たない量のはずです。

毒殺の詳細は明らかになっていませんが、おそらく食べ物あるいは飲み物に混ぜられたのでしょう。

もちろん、リトビネンコさんは味を感ずることもできなかったでしょう。

放射線の発見と被害の歴史

人類が放射線を発見したのは一八九五年、ドイツのレントゲンが最初でした。

その時レントゲンは陰極線管という実験装置を使っていて、そこから目に見えない不思議な光が出ていることを見つけたのでした。

そしてそれを「X線」と名づけました。それ以降、たくさんの人たちがX線の正体を探るための研究を始めました。

一八九六年にはフランスのベクレルが人工の実験装置ではなく、自然にある物質であるウラン鉱石からも同じような光線が出ていることを発見しました。

そしてで不思議な光を放出する能力を放射能と名づけました。

さらに一八九八年にはキュリー夫妻がウラン鉱石の中からラジウムとポロニウムを分離し、それらこそ放射能を持っている正体であることを突き止めて、放射性物質と名づけました。

大変優秀な学者たちが活躍した時代でしたが、いかんせん当時は放射線か何であるか、放射能が何であるかを知らない時代でしたし、被曝することがどれだけ恐ろしいことかも知りませんでした。

そのため、放射線の発見直後から、多くの人々に、やけどなどの急性の放射線障害が現れ、放射線に被曝をすることが生命体にとって有害であることが事実とし怖がってきました。

それでも当時は、皮膚が赤くなるかどうかという、生命体にとっては大変危険な量が被曝限度とされていました。

そのため、夫のピエJル・キュリーは身体を壊し、道路をふらふらと歩いていて馬車にはねられて死にました。

マリー・キュリーは白血病で死ぬことになりました。

そうして、五感に感じない放射線に被曝して、キュリー夫妻を含め、たくさんの人たちが命を落としたのです。

東海村事故での悲惨な死

一九九九年九月三〇日、茨城県東海村の核燃料加工工場(JCO)で、「臨界事故」と呼ばれる事故が起こりました。

工場にあった一つの容器の中で、核分裂の連鎖反応が突然始まり、作業に当たっていた三人の労働者が大量の被曝をしたのでした。

放射線の被曝量は物体が吸収したエネルギー量で測ります。

単位は「グレイ」で、物体一キ口当たり一ジュール(〇・二四カロリー)のエネルギーを吸収した時の被曝量が一グレイです。

従来の医学的な知見によると、およそ四グレイの被曝を受けると半数の人が死に、八グレイの被曝をすれば絶望と考えられてきました。

事故で被曝した労働者の被曝量はそれぞれ一八(大内さん)、一〇(篠原さん)、三(横川さん)グレイ当量(グレイ当量は、急性障害に関する中性子の危険度をカンマ線に比べて一・七倍として補正した被曝量)と評価されました(図1参照)。

特に高い被曝を受けた二人の労働者については単なる被曝治療(被曝の治療は実質的には感染予防と水分、栄養補給くらいしかない……)では助けられないため、東大病院に送られました。

その後、感染防止や水分・栄養補給はもちろん、骨髄移植、皮膚移植などありとあらゆる手段が施されました。 |

図1 被曝による急性死確率とJCO作業員の被曝量

|

彼らは造血組織を破壊され、全身にやけどを負い、皮膚の再生能力を奪われていました。

そして、天文学的な鎮痛剤(麻薬)と毎日一〇リットルを超える輸血や輸液を受けながら苦しい闘病生活を送りました。

彼らは私の予想をはるかに超えて延命しましたが、最大の被曝を受けた大内さんは一二月に、二番目の被曝を受けた篠原さんは翌年四月に帰らぬ人となりました(1)。

人間という生き物は体温が一度や二度上がっても死にません。

しかし、悲惨な死を強いられた二人の労働者が受けたエネルギーは、彼らの体温を一〇〇〇分の二〜一〇〇〇分の四度上昇させただけのものでしかありませんでした。

事故の責任は誰か――大内さん、篠原さんの名誉回復のために

JCO事故の原因は、作業員の愚かな行為だという主張がなされ続けています。しかし、大内さんも篠原さんも臨界事故に対する知識を全く与えられていませんでした。

それでも彼らは、沈殿槽にウラン溶液を投入していいかどうか、「核燃料主任技術者」に相談しましたし、許可も得ていました。

ステンレス製のバケツを使ったことが悪いかのようにもいわれていますが、バケツの使用は工場のマニュアルとして認められていました。

そのマニュアルが悪いとの批判もありますが、扱っていたものが粉体や揮発性の溶液ではないのででバケツを使うこと自体も褒められることではないとしても著しく悪いことでもありません。

もちろん、バケツを使ったこと自体は「臨界事故」とは関係ありません。

JCO事故でもっとも問題であったことは、私にとっては信じがたいことでしたが、臨界を防ぐための「形状管理(ウランを取扱う設備を物理的に臨界が起こり得ない形状のこと)」がなされていなかったことです。

ウランを含めた核燃料物質は臨界形状(一定量以上の核分裂物質が一定の形状になれば臨界状態になること)に制限を付けておけば、決して臨界になりません。

{仮に作業員がどんなにミスをしても、原子力ではフール≒プルーフ言O}旧OR=誤っでも安全性は確保)になっているので安全だ」といってきたのは、国と原子力産業でした。

核燃料加工工場で臨界を防止するための形状管理を行うことは容易なことであり、私ですら当然そうされているものと信じていました。

JCOで事故を起こした施設は高速炉「常陽」用の燃料を加工するための専用施設です。

その燃料は二〇%濃縮ウランで、一ヵ所に二・四キロ以上が集まらなければ、臨界になりません。

従って、その施設で使うすべての容器を、その制限に従うようにしてもかねばいけませんでした。

しかし、実際に臨界事故を起こした沈殿槽という容器は一四〇リッターもの容量がありました。

安全審査においてもこの沈殿槽については「質量管理」でよいとされていました。

そうなったのは、作業の効率性、経済性を考えたためですが、効率や経済性が安全を犠牲にしたのでした。

そのツケを本来は責任のない作業員が生命をかけて負うことになったし、工場や工場の責任者も組織的、個人的な責任を聞かれました。

しかし、この施設に許可を与えたのは、原子力安全委員会であり、審査に携わった委員たちですその委員会あるいは委員たちが、組織的、個人的に責任を全くとろうとしないのが日本の原子力の姿です。

水俣病にその生涯を捧げて取組んできた原田正純さんは大佛次郎賞を受賞した『水俣が映す世界』(2) に次のように書いています。

「水俣病の原因のうち、有機水銀は小なる原因であり、ナッツが流したということは中なる原因であるが、大なる原因ではない。 大なる原因は“人を人と思わない状況”いいかえれば人間疎外、人間無視、差別といった言葉でいいあらわされる状況の存在である」

それを許しておくかぎり、次の事故、一層大きな規模の事故もいずれ起きるでしょう。 |

放射線のエネルギーで分子結合を切断

なぜ、ほんのわずかのエネルギーでも、放射線に被曝すると人間が死んでしまうのかといえば、生命体を構成している分子結合のエネルギーレベルと、放射線の持つエネルギーレベルが一〇万倍も一〇〇万倍も異なっているからです。

私たちのDNA(デオキシリボ核酸)を含めた身体、さらにはこの世のはとんどすべての物質は分子で構成されています。

分子とは、原子が結合してできているものですが、お互いが結びつくために使われているエネルギーは数電子ボルト程度です。

しかし、放射線のエネルギーは数十万から数百万、場合によっては数千万電子ボルトに達します。

そのようなものが、身体に飛び込んでくれば、DNAを含め多数の分子の結合が切断されてしまいます。

少ない被曝でも悪影響

放射線が分子結合を切断・破壊するという現象は、被曝量が多いか少ないかには関係なく起こります。

被曝量が多くて、細胞が死んでしまったり、組織の機能が奪われたりすれば、やけど、嘔吐、脱毛、著しい場合には死などの急性障害が現れます。

こうした障害の場合には、被曝量が少なければ症状自体が出ませんし、症状が出る最低の被曝量を「しきい値」と呼びます。

ただ、この「しきい値」以下の被曝であっても、分子結合がダメージを受けること自体は避けられず、それが実際に人体に悪影響となって現れることを、人類は知ることになりました。

広島・長崎に原爆が落とされ、瞬間的な死も含めて、ごく短時間に一二万人と推定される人々が命を奪われました。

両市に原爆を落とした米国は一九五〇年に、被爆者の健康影響を調べる寿命調査(LSS)を開始し、広島・長崎の近距離被爆者約五万人、遠距離被爆者約四万人、ならびに原爆炸裂時に両市にいなかった人(非被爆対照者)約三万人を囲い込んで被曝影響の調査を進めました。

被爆者としてレッテルを貼られたそれらの人々を半吐紀にわたって調査してきた今二五〇ミリシーベルトという被曝量にいたるまで、がんや白血病になる確率が高くなることが統計学的にも明らかになってきました。

そのため、確率的影響と呼ばれるこれらの障害については、それ以下であれば影響が生じないという「しきい値」がなく、かつどんなに低い被曝量であっても被曝量に比例した影響が出ると考えるようになりました。

この考え方を「直線・しきい値なし」(LNT)仮説と呼びます。

低レベル放射線の生物影響を長年にわたって調べてきた米国科学アカデミーの委員会は、二〇〇五年六月三〇日、彼らが出してきた一連の報告の七番目の報告(3)を公表しました。

その一番大切な結論として、以下のように書かれています。

「利用できる生物学的、生物物理学的なデータを総合的に検討した結果、委員会は以下の結論に達した。

被曝のリスクは低線量にいたるまで直線的に存在し続け、しきい値はない。最小限の被曝であっても、人類に対して危険を及ぼす可能性がある。

こうした仮定は「直線、しきい値なし」モデルと呼ばれる」

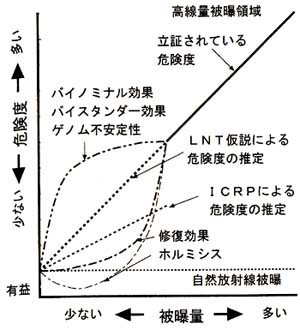

図2 被曝量が低い場合の危険度の考え方 |

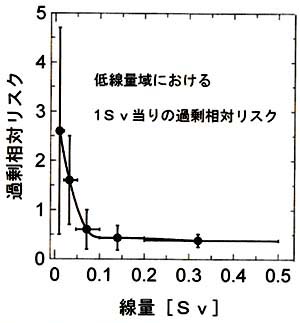

図3 被爆者データが示す危険度([Sv]:シーベルト) |

少ない被曝は安全という妄言

それでも、原子力を推進する人たちは、「直線、しきい値なし」仮説すら認めようとせず、五〇ミリシーベルト以下の被曝領域では被曝の影響がないかのように主張しています。

生物には放射線被曝で生じる傷を修復する機能が備わっている(修復効果)、あるいは放射線に被曝すると免疫効果が活性化される(ホルミシス)から、量が少ない被曝の場合には安全あるいはむしろ有益だというような主張すらあります。

そういう主張を含め、低線量被曝領域における危険度をどのように考えるかを図2に示します。

国際放射線防護委員会(ICRP)は「生体防御機構は、低線量においてさえ、完全には効果的でないようなので、線量反応関係にしきい値を生じることはありそうにない(4)と述べ、放射線の被曝はそれが低線量であっても影響があることを認めています。

ただし、そのICRPも実は「直線、しきい値なし」仮説を使っていません。

ICRPは、低線量での被曝影響には線量・線量率効果係数(DDREF)と呼ぶ係数を導入して、影響を半分に値切っているのです。

ところが、人間の被曝についてもっとも充実したデータを提供してきた広島・長崎の原爆被爆者データ(5)は、図3に示すように、むしろ低線量になるに従って単位線量あたりの被曝の危険度が高くなる傾向を示しています。

保健物理学の父と呼ばれ、ICRP委員などを歴任したK・Z・モーガンさんが、「非常に低線量の被曝では高線量での被曝に比べて一レムあたりのがん発生率が高くなることを示す信頼性のある証拠すらあり、それは超直線仮説と呼ばれる」(6)と述べているのも、そうした証拠を踏まえているからです。

そして、とくに最近の科学の進歩によってバイスタンター効果(被曝した細胞から隣接している細胞に被曝情報が伝えられること)、遺伝子(ゲノム)不安定性と呼ばれる継世代影響などの生物影響が発見され、低線量での被曝は高線量での被曝に比べて、単位線量あたりの危険度がむしろ高いというデータが、分子生物学的にも裏付けられてきました。

【注】

(1)NHK取材班『被曝治療八三日間の記録』岩波書店、二〇〇〇年。現在この本は絶版ですが、新潮文庫から『朽ちていった命』として出版されています。

(2)原田正純『水俣が映す世界』日本評論社、一九八九年。

(3)BEIRVE - Phase 2, 「"Health Risks From Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation」 |

(4)International Commission on Radiological Protection,1990.Recommendation of the International Com-

mission (1CRP Publication 60) , Annals of the ICRP,21, Nos.1-3 (1991)・邦訳は『国際放射線防護委員会、一九九〇年勧告』日本アイソトープ協会、一九九一年発行の第六二項。

(5)馬淵清彦「疫学に基づくリスク評価の立場から」(『保健物理』第三二巻第一号、五−八ベージ、一九九七年)。

(6)K・Z・モーガン『原子力開発の光と影』松井浩他訳、昭和堂、二〇〇三年、一九五ベージ。 |

top

****************************************

|