|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

神風出撃、米軍おののく(神風特攻隊 6)

一九四四年〔昭和十九年〕十月二十五日午前七時二十五分、フィリピンのマバラカット飛行場から九機の零戦が飛びたった。

|

神風特攻隊員、出陣の晴れ装束:日の丸の鉢巻きが、ひときわはえる

|

1 神風第一号の「敷島隊」 top

五機は、神風特別攻撃隊「敷島隊」の特攻機、四機は護衛機である。指揮官は、士官として最初の特攻志願者、関行男大尉であった。

関大尉と四人の若人は、決死の特攻のさきがけとなり、天皇のために生命を奉げることを光栄と思っていた。

帰られぬ出撃に飛びたった彼らの額には、伝統的な鉢巻きがしてあった。

この日までの四日間、彼らはなんども出撃したが、目標を捕捉できずに引き加えし、なんども鉢巻きをしたりはずしたりしていた。

だが、けっして、あきらめてはいなかった。

フィリピン西方海上には、米空母機動部隊が行動中であることがわかっていたが、出撃してみると、いつも機動部隊はいなかった。

これは一つには、偵察の不足が原因であった。

日本軍フィリピン航空基地に対する米軍の空襲で、偵察機がやられてしまったからである。

そのうえ天候も悪かった。

レーダーをもっていない日本機は、スコールの多い海面で、米艦船をさがしもとめることは困難であった。

関大尉は、神風第一号として、なんとかしてこの任務を完遂しようと覚悟していただけに、攻撃が思うようにいかず、基地に帰るたびに落胆していたと伝えられている。

久野中尉も同じく、神風特別攻撃隊での最初の玉砕をなしとげようと決心していた。

彼は、命令どおり行動しても米艦がみつからないときには、自分の責任において、レイテ湾にむかって飛ぶつもりだ、と広言していた。

「レイテ湾には多数の目標がいることは確かだ」と、彼はいっていた。

しかし、久野中尉の身に何がおこったかは知るよしもないが、彼は、十月二十一日に出撃したまま、基地にはついに帰らなかった。

その日には、米軍で特攻攻撃により沈没または損傷した艦船はなかった。

久野機は燃料がつきて、太平洋のどこかに沈んだものと思われる。

2 「敷島隊」空母など四隻撃沈破

top

関大尉の特攻隊は、午前十時四十分にレイテ湾上空にあらわれた。今度は、スコールに邪魔されなかった。

関大尉は、落ちつきはらっていた。

米艦隊はそれまで、数時間にわたって、圧倒的に強力な栗田艦隊〔レイテ海戦の主攻撃部隊〕から、必死に逃げまわったあとであった。

栗田艦隊は、サンベルナルディノ海峡から突如あらわれて、南方に針路をとり、レイテ湾沖の米艦隊を撃滅しようとしたのであった。

米空母と駆逐艦は、栗田艦隊に対して、死にものぐるいの持久戦をこころみた。

そして栗田艦隊が、他のアメリカ艦隊の待ちぷせを警戒し反転して遠ざかっていったのは、ほんの一時間ほどまえのことであった。

護衛空母「サンルー」など米空母の艦上では、乗組員は、死の寸前の悪戦苦闘を脱してホッとしていた。

関大尉が、めざす目標を発見したのは、まさにこのときであった。米機の乗組員は、まったく油断していた。 |

遊撃部隊指揮官栗田健男海軍中将

|

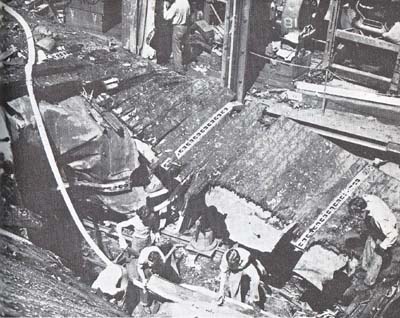

特攻機は、レーダー警戒網をさけようとして、超低空で接近した。

十時五十分、「敵一機、高速で接近中」という警報が、空母群に伝えられた。十時五十三分、特攻機一腹が「サンルー」めがけて嗇音すさまじく突進してきたが、やがて急降下に移って、飛行甲板の中央線近くに激突した。十時五十六分、下部甲板のガソリンに引火した。

その二分後に大爆発がおこり、全艦をゆりうごかした。飛行甲板は、大きくはがれて吹っとんだ。

火柱が三〇〇メートルの高さにも吹きあがった。

十一時には「サンルー」は大きな火のかたまりとなって、それから二一分後に沈没した。

「サンルー」が燃えているあいだに、他の特攻機は、うなりをたてながら、次々に目標めがけて急降下していった。

一機も的をはずさなかった。護衛空母「キッカンペイ」「カリニンベイ」、「ホワイトプレーンズ」は、時速数百キロの空からの鋼鉄が激突したので、爆発をおこして引きさかれた。五機が、四隻の空母に命中した。空母一隻が沈没し、三隻は大損傷をうけた。

「敷島隊」の成功で、いままで特攻攻撃を指導していた人々が抱いていた一つの不安が解消した。

それは特攻機が降下にうつったとき、パイロットが衝突寸前に本能的に目をつぷり、目標からはずれるのではないか、という不安であった。

その夜、東京の放送は、大本営からの臨時ニュースを発表した。

「神風特攻隊の『敷島隊』は、本日十時四十五分、スルアン島の北東五五キロの海上で、空母四隻をふくむ中型航空母艦を基幹とする敵艦隊の一群を捕捉するや、必死必中の体当り攻撃を行い、二機は空母一隻を撃沈、一機は他の空母を炎上撃破、一機は巡洋艦を撃沈せり」

この最初の成功に気をよくした大西中将は、攻撃を徹底的に推進するよう命令した。 |

神風特攻隊「敷島隊」の戦果を報じた昭和19年

11月15日発行の内閣情報局編集「写真週報」

関行男海軍大尉(小野田政報道班員撮影)

|

3 「大和隊」も空母襲う top

つぎは「大和隊」の番であった。翌十月二十六日朝、八機の零戦が、二隊にわかれてセブ基地を飛びたった。

第一隊は、二機が特攻機、一機が護衛機で十時十五分、第二隊は、三機が特攻機、二機が護衛機で午後零時三十分にそれぞれ発進した。

第二隊の護衛機一機だけが、帰還した。それで、どの飛行機が、どの艦に命中したのか、記録がないので不明だが、この特攻隊は、前日の「敷島隊」とかなじく、警戒をおこたっていた米艦艇をとらえて攻撃したものと思われる。

米空母群は、戦場を離脱中の栗田艦隊を迫撃して帰ってきた飛行機を収容している最中であった。

特攻機が空母を発見したときには、米軍機はあるものは着艦中であり、あるものは甲坂上で給油補弾中であり、また、あるものは発艦準備中であった。

最初の特攻パイロットは、むぞうさに護衛空母「サンティ」めがけて突入した。

機関銃の弾幕をくぐって、目標の飛行甲板に激突した。機体は甲板を貫通して格納庫で爆発した。

火災が発生したが、ただちに消しとめられた。

四三人が負傷し、その三分の一は重傷だった。前甲板に大きな穴があいた。

(それから数分後に、同方面行動中の日本の最大級潜水艦伊56が魚雷一本を「サンティ」の左舷に命中させた。これは致命的なはずだったが[サンティ」は堅固につくられてい たため沈まず、作戦を続行した)

神風機が「サンティ」に激突したすぐあと、護衛空母「スワニー」と「ペトラルベイ」の各艦は、攻撃してきた特攻機一機ずつを撃墜した。さらに一機を「スワニー」が撃墜したが、そのあとに最後の一機が、煙をふきながら同艦に突入し、飛行甲板と格納庫甲板の中間で爆発した。

損傷は大きく、死傷者が多数でた。しかし「スワニー」は二時間後に作戦行動に復帰した。

「サンティ」を一時行動不能にした日本軍の代償は高価なものであったが、「大和隊」の攻撃は相当な成功であると考えられた。

実際に、日本軍のこれまでの航空攻撃にくらべると、十月二十五日の特攻攻撃は、とりわけ成果をおさめたのである。

4 天皇、神風特攻を非難 top

富永恭次中将の陸軍第四航空軍の飛行磯は、その日、レイテ湾上空に多数出撃したが、敵に大きな損害を与えることができなかった。

日本海軍の数十磯の陸上磯も、また米艦船群をさがしもとめて大挙出撃していた。

しかし悪天候のせいか、あるいは技量未熟のせいか、目標をさがしあてることができなかった。

それで、神風特攻隊の二人の生存者がのちに語っているように「特別攻撃がすぐれていることは明白である……わずかに一にぎりの特攻機があげた戦果を、普通攻撃法では、何百機かかってもあげえなかった」のである。

大西中将は、彼がはじめた特別攻撃の成功を信じて疑わなかった。

ところが、“「敷島隊」の偉大な戦果”を賞せられた天皇は、「これほどまでにせねばならなかったのか……」とおおせられた。天皇のこのお言葉には、非難にもひとしいものが含まれていた。

大西提督は、これで気も転倒するほどであったが、十月二十六日に開かれたフィリピン所在の海軍首脳部会議では、特別攻撃隊の編成を拡大することを主張した。

大西中将の特別攻撃隊の提案に、はじめ反対していた人たちも、いまになって賛成しはじめた。

このころ、日本海軍がレイテで破滅的敗北をしたことが、明白になったからである。

「捷号」作戦の成果があるとすれば、そのすべては、大西中将がはじめた特攻戦術に帰すべきものであった。

5 志願者あっても飛行機不足 top

クラークフィールドに司令部をおいていた第二航空艦隊司令長官の福留繁海軍中将は、特攻攻撃の実施には反対であった。彼は、いまなお在来方式の大編隊による爆撃を実施していた。

彼は部下のパイロットが、特攻攻撃を要請されたときの士気に与える影響について懸念をもっていたのである。

しかし、大西戦法が有効である事実は否定できなかった。

それで、彼は、心ならずも二つの航空艦隊を合体して、神風攻撃を主体とすることに賛成しないわけにはいかなかった。こうして「連合基地航空部隊」は、福留中将が総指揮官となり、大西中将が総参謀長となって、十月二十六日の夕刻から発足した。

この新しい特攻部隊への志願者は、不足することがなかった。

それからの二四時間以内に、新しく七隊の特別攻撃隊が編成された。それらが戦場に投入されると、さらに多くの志願者がぞくぞくと参加を申しでてきた。 |

特攻機出撃:250キロ爆弾をだいて片道攻撃に出発する零戦

|

いまやパイロットではなくて飛行機の不足がなげかれるようになった。

神風攻撃は零戦ではじまったが、時とともに九九艦爆、「彗星」艦爆、「銀河」双発陸爆なども、特攻機の列に加えられた。フィリピンにいた陸軍航空部隊も特攻攻撃の成功に刺激されて、新攻勢に参加したいと申しいれてきた。

やがて海軍部隊には、陸軍のパイロットや機上作業員が加わって、特別攻撃隊の勢力は増強された。

こうして、米艦艇や輸送船に対する攻撃は激化したが、日本軍は米軍の侵攻作戦を阻止できなかった。

それは以前に、米空母群が、フィリピンの日本軍飛行場を空襲して、その航空兵力を撃滅するという目的を達成していたからで、福留、大西両航空艦隊は、米軍の作戦を妨害する航空兵力がなくなっていたのだった。

6 任務おもい特攻護衛機 top

一九四四年十月には、神風の標準的な出撃単位は、特攻機三機に護衛機二機であった。

これは、攻撃隊を小さくするためであり、また五機編成は理想的な複数とされたからである。機数が多ければ、大艦隊を仕とめることはできるが、小機数の方が、敵の防御戦闘機をまいて逃げることもでき、また雲塊や悪天候のなかでも行動が自由だからである。

しかし、特攻三機、護衛二機という割合は、不動なものではなかった。

護衛機は、特攻機の突入完了まで、米軍戦闘機を監視するために必要なものと考えられた。

護衛機は、特攻機のそばによりそって、たとえ自分が犠牲になっても、これをかばわなければならなかった。

この護衛任務には、すぐれた操縦技量を必要としたので、第一級のパイロットが配され、彼らは、たとえ特攻攻撃任務を志願しても、けっして許可されなかった。

栗田艦隊のレイテ湾海戦での失敗は大きな損害をだした。

水戦艦三隻、空母四隻、巡洋艦九隻、駆逐艦一三隻、戦艦五隻にのぼる損害は、日本帝国海軍の臨終を意味するものであった。

残存艦艇に乗りくんでいた士官や兵員は、それでも闘志満々であったということだが、この戦局においては、闘志以上のものが必要であった。

7 内地からやっと一五〇機補充 top

このような理由で、特攻作戦をさらに進展させることがきまり、大西中将の神風部隊には、新しい目標が与えられた。

そこでまず海軍機は、陸軍機と協力して、レイテ島の海岸橋頭堡を攻撃する。

また、上陸を完了した米軍の補給を遮断するために、神風機は、空母と輸送船を攻撃することにした。

しかし十一月はじめ頃には、連合基地航空部隊は、保有機のほとんど大部分を特攻作戦に使いはたしていた。

日本から到着するわずかな補充機では、この大損失を埋合わせることは、到底できなかった。

大西中将は、福留長官の許可をえて、日本に飛びかえり、フィリピンで神風作戦に使用する三〇〇機の飛行機を要請した。 大本営は、レイテ作戦の危局をよく認識していたので、大西の要求するだけの飛行機を与えたかったが、残念なことに、三〇〇機という数はとても無理であった。

大村、元山、筑波、神地などの練習航空隊をカラにしても、やっと一五〇機しか集らなかった。

これらの飛行機は、教官と若いパイロットたちで運ぶことになったが、若い連中のなかには、一〇〇時間以上の飛行時間をもつものは、ごくわずかしかいなかった。

期待はずれの結果ではあったが、大西中将は、これだけでも手に入れたことで、よしとするほかはなかった。

8 高々度と海面スレスレの攻撃 top

これらの飛行機は、ただちに新しい特別攻撃隊に編成されて、ひとまず台湾に輸送され、そこで一週間の特攻訓練をうけて、それからさらに、フィリピンに輸送されることになった。

わずか一週間の訓練では、特攻隊に編入されたばかりの若いパイロットの技量水準を高めることは無理であった。それで重要事項だけの訓練にとどめた。

はじめの二日間は離着陸訓練に、つぎの二日間は編隊訓練に、最後の三日間は神風攻撃に使用される戦術と実地訓練の研究についやされた。

レイテ湾上で行われた作戦の経験で、ある種の攻撃方式が成功の公算が大であることがわかっていた。

それで、新しい隊員たちは、この攻撃方式に訓練を集中した。

高速で運動性能のすぐれている零戦と「彗星」艦爆には、二つの攻撃方式が採用された。

目標に接近する場合に、高々度をとるか、または海面低く飛ぶかの、どちらかの方式である。

この二つの目標接近方式は、航法の正確度を必要とし、また視界が限定されることがあるが、この方式の方が、中高度で飛ぶより、より多く目標に達することができた。六〇〇〇メートル以上の高度ならば、米軍戦闘機を避けるのは極めて容易であった。

特攻機の接近は、米艦艇のレーダースクリーンにどうしても映るが、米軍戦闘機が、その高度に上昇するのに時間がかかるので、特攻機は、敵機を早めに発見することができた。それで高度が高ければ高いほど、米軍としては戦闘機による阻止が困難であった。

もう一つの低高度接近の利点は、レーダーが特攻機が二〇キロ以内に接近するまで発見できないことであった。また、海面スレスレに接近する飛行機を、ふつうの哨戒方法で飛んでいる米軍の上空哨戒戦闘機が目視で発見することも困難であった。

一隊以上の特攻隊が使用できれば、理想的な攻撃方法としては、高々度と低高度を同時に組合わせて実施することであるが、これには使用できる飛行機の数が問題であった。 |

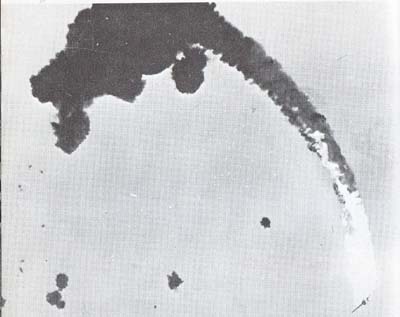

神風機の直撃によリ空母「サンルー」大爆発をおこす

空母「ホワイトプレーンズ」に命中直前の特攻「零戦」:

関大尉「敷島隊」の一機

|

11 死への観念 top

おりから福留、大西両提督は、司令部をマニラからクラークフィールドに移動して、目前に迫っているルソン島の争奪戦に対する準備にとりかかっていた。

飛行機が到着したので、特攻作戦は再開された。レイテ湾内の米艦船は、たえず攻撃にさらされた。

その攻撃は、福留中将が指揮下の二つの航空艦隊の打ちのめされた残存兵力を、台湾に引きあげるよう命令するまで続けられたのである。

そのときすでに、フィリピンにいる日本軍の航空総兵力はわずか一〇〇機たらずに減少していた。

そして日本から増援にきた新しい神風機の半数以上は、死地に飛込んでいた。

米軍はレイテ島をしっかりと固めて、ルソン島の攻略にとりかかったので、日本軍の施設に対して、たえまなく爆撃を繰返した。 |

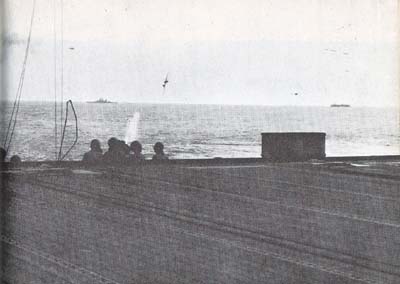

空母「キッカンベイ」に突入する特攻機

|

この米軍の空襲によって、タラークフィールドにいた神風隊員の何人かは犠牲になった。

この空襲で生き残ったある隊員の考えは――それは、特攻で死ぬことを望む人たちの態度を、描写するだけのものではあるが――ここに記録しておく価値がある。

彼は、つぎのように述べたそうである。

「我々が敵に命中するまでは、我々の生命は極めて貴重である。不注意で生命を捨てるようなことがあってはならない」

12 比島最後の神風特攻 top

一九四五年〔昭和二十年〕一月五日、フィリピンでの最後の神風攻撃が行われた。

偵察機が、約三〇〇隻からなる米艦船の大群をミンドロ島の西方海面で発見したと報告してきた。

大西中将は、これを攻撃する決心をした。

この偵察機は、さらに七〇〇隻の艦船がはじめの一群に続いているのを発見したと報告してきた。

大西中将は、指揮下部隊のパイロットたちに、最後の努力をかたむけるように要望した。

彼は、すべての飛行機を米艦船攻撃に投入して、その行動を完全に阻止し、敵がまさに行おうとしている強襲上陸作戦を遅らせたいと切望した。

使いものになる飛行機は、わずかに四〇機しかなかった。

地上整僅員たちは、これらの飛行機の爆装をおえると飛行場をあとにして陸軍部隊に合流した。

押しよせるアメリカの大軍に対して、しつような玉砕的抵抗をこころみ、なんとしてもこれを食いとめようとする、はかない努力であった。

一月五日の朝、爆裂した一五機の特攻機が零戦二機の護衛をうけて、マバラカット飛行場を飛びたった。

また八機の特攻機と護衛零戦二機はエチャグ飛行場を飛びたち、護衛なしの特攻機五機がアンヘロ飛行場を発進した。

これらの特攻機は、リンガエン湾内の敵船団を各自目標にえらぶよう指示された。

どの特攻機がどの艦船を攻撃したかは不明だが、その日リンガエン湾内で米艦船七隻が損傷をうけた。

しかし一隻も沈まなかった。

だが護衛零戦の一機か二機が基地に生還しての報告では何隻かが沈んだことになっている。

その日の午後と続いて翌日にも、さらに減少した特攻機が出撃した。

最後には、一機も残らなかった。

護衛の零戦も残っていなかった。

フィリピンにおける神風特攻作戦は、こうして幕を閉じたのである。 |

高々度から進入し

接敵に成功した特攻機

いまや最後の降下突入に入った

|

|

空母「キッカンベイ」に突入する特攻機

|

13 米軍に大衝撃 top

この三ヵ月たらずのあいだに、神風特攻隊は、四二四回出撃し二四九機を失った――そのうちの二三八機は零戦である――これらはすべて、パイロットが乗りこんだ爆弾というべきものであった。

米軍の人員および艦艇に対して、神風機は、恐るべき損害を与えた。

しかし、日本人が当時信じていたほどの大きな損害ではなかったが、それでも、恐るべきものであった。

このようなことは、これまでに経験したこともなかったので、米軍将兵はこの野蛮な、人道をはずれた戦法に直面したとき、大きなショックをうけた。

彼らは、最終の目標が東京であることを知っていた。

そして日本本土に近づくにつれて、日本軍の抵抗が高まっている事実からみて、連合軍侵攻の前途には、特攻による血の川が待ちかまえていることに思いをめぐらしては、ゾッとするのであった。

14 陸軍の特攻機 top

|

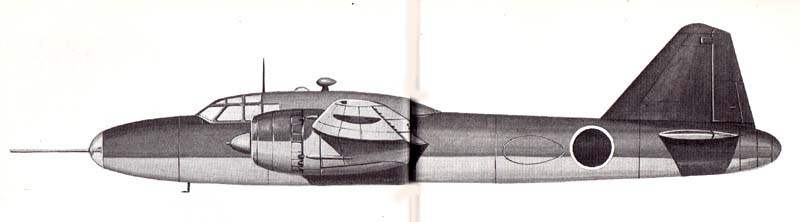

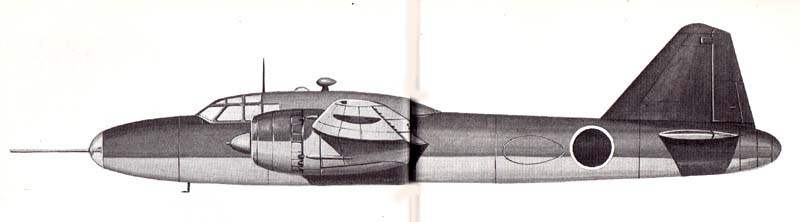

三菱キ67−ト号

陸軍の最優秀爆撃機といわれた四式重爆「飛竜」を改装した特攻機である。

改装は機体表面をなめらかにし、銃砲をとりはずし、座席8を3にへらし、

爆破(800キロ爆弾2、または爆薬2,900キロ)した。

機首のながい棒は、目標に接触したとき爆薬を起爆させる装置である。

以下はキ67の要目性能である。発動機:ハ104、1,900馬力2 乗員:5〜8

武装:爆弾800キロ、20ミリ機関砲1、12.7ミリ機関銃4 最高時速:537キロ(高度6,000メートル)

上昇力:6,000メートルまで`14分30秒 実用上昇限度:9,470メートル 航続距離:3,800キロ

自重:8,650キロ 全備重量:13,765キロ 全幅:22.50メートル 全長:18.70メートル

|

top

**************************************** |