|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@1�@�@2�@�@3�@�@4�@�@5�@�@6�@�@7�@�@8�@�@9�@�@10�@�@11

���J�����������ĉp�i���̗��j2�j

�@���ꔪ�N�k�吳���N�l�\�����߁A�C�M���X�C�R�̍q���́u�A�[�K�X�v�ő���̒��͂��s��ꂽ���A�u�A�[�K�X�v���A������̂��܂����ɏ\�ꌎ�\����A��ꎟ���͏I�����B

1 �����Ƃ߂�S�����u top

�@���̂���A���͂͂܂���������ł���A��s�@�̍S�����u�̌��ʂ��^�킵�����̂ł������B

�@�u�A�[�K�X�v�ɑ������ꂽ���u�́A�u�t�F�A���A�X�v�̂��̂Ɠ������������A���܂��Ԃ炳��������̃��C���͂Ƃ�̂�����Ă����B

�@���̂�����s�b�ɂ́A�O���ƌ㕔�ƂɈꎆ�̌X�Α䂪������A���̑�̏㕔�̊Ԃɂ͏c�����̃��C�������\�{�����Ă����B

�@�ӂ��̎ԗւ���������s�@���A���̓�̌X�Α�ő���ꂽ�A���ڂ݂ɂ��ƁA��s�@�r�̎Ԏ��Ɏ�t���t�b�N�����C���Ƃ��݂����d�g�݂ɂȂ��Ă����B

�@��s�@���O���̌X�Α�ɂ��A���̂����ɂ̂����Ƃ��A���C���ƃt�b�N�Ƃ̃}�T�c���u���[�L�̖�ڂ����Ĕ�s�@���Ƃ܂�悤�ɂȂ��Ă����B

�@���ꂪ�d�|���̂���܂������A�\�b�s�[�Y�u�p�b�v�v�A�u�L�������v�퓬�@���������ŏ��̎����͑听���ł������B

�@���̎�̔�s�@�͌y���A���̓X�s�[�h���Ⴂ�̂ŁA�����̂Ƃ��ł����͌�̊��������͏��Ȃ��Ă��ށB |

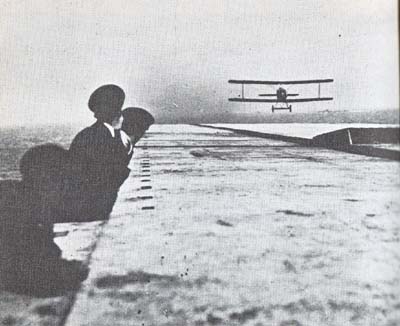

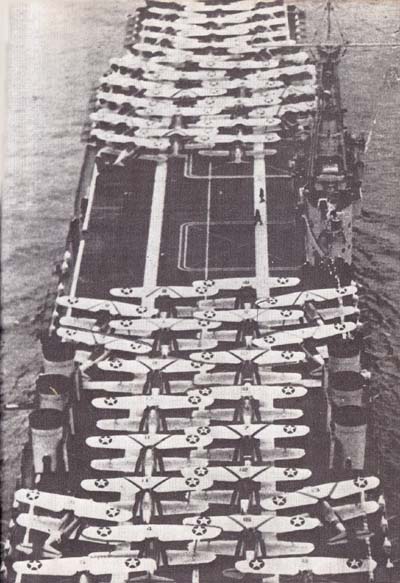

�p���u�A�[�K�X�v�͏�̒��͌P��

|

�@�u�A�[�K�X�v�͓�Z�m�b�g�k��O���L���l��������̂ŁA���������𐔃��[�g���܂ŒZ�k�ł���B

�@���̂��ߔ�s�@�����܂��鑕�u�͂قƂ�ǂ���Ȃ��Ȃ邪�A��s�@�����ɂ���Č��O�ɂ��ׂ肨����̂�h�����߁A�O�㕔�̏c�胏�C�����K�v�ƂȂ����B

�@�u�A�[�K�X�v�̏A�����̔�s�@�̓��ڐ��́A�ӂ���܋@�������B

�@���̊ԂɁA���u�n�[�~�X�v�u�C�[�O���v�̍H�����i��ł����B

�@�Ƃ��Ɂu�C�[�O���v�ł́A���˂̔r�C���㕔�ɓ����āA�����͔�������o���邱�ƂŁA��������Ȗ�肪�������Ă����B

�@�g����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł����ނ̂ł͂Ȃ����h�Ƃ������ƂŁu�A�[�K�X�v�̉E���Ɋ͋��Ɖ��˂ɑ�������Վ��̍\��������t�A�����Œ��͌P�����s��ꂽ�B

�@�p�C���b�g�������A���ꂪ�������ז��ɂȂ�Ȃ��ƕ������߁u�n�[�~�X�v�Ɓu�C�[�O���v�ɂ́A���̍H�������邱�ƂɂȂ����B

�@�u�t�F�A���A�X�v�ɂ��u�A�[�K�X�v���l�̉����H�������邱�ƂɂȂ�A�Ăъ͑���������g���������B

�@�u�C�[�O���v�Ɓm�n�[�~�X�v�͂��ꂼ�����Z�N�ƈ���O�N�Ɋ��H�����B

�@�O�҂͈ꔪ�@�A��҂͈�܋@�𓋍ڂ����B

2 ���S���͂̉��������� top

�@�u�C�[�O���v�Ɓu�n�[�~�X�v�́A�Ƃ��Ɂm�A�[�K�X�v�Ɠ����S�u�������Ă������A���C���͈�A�̃`���E�c�K�C���̌X�ΔŎx�����A�ԗւ�����ނƁA�����̌�����p�������悤�ɂȂ��Ă����B

�@�\�b�s�[�Y�m�N�b�N�T�v�����@��p�[�i���u�p���T�[�v�ϑ���@�@�̂悤�ɏd����s�@���łĂ��āA���͑��x�������������ʁA�O�㕔�ɂ͂郏�C���ɂ����ׂ�������A�d��Ȗ��ƂȂ��Ă����B

�@���͎̂���ɑ������Ă����B

�@�������A���̎��̂͋r����\���̔j������A��s�@�̑S��܂ŁA���ׂĂɂ킽�����B

�@���͎��̂킸���ȉ����ׂ�ł��A�r�ɂ͑�ςȗ͂����������B

�@���̈��͂͐v�̂Ƃ��ɂ́A�S�R�l�����Ă��Ȃ��������̂������B

�@���܂ɂ̓��C�����킸���Ȍ덷���������Ă����̌��ʂ��厖�̂ɂȂ��邱�Ƃ��������B

�@����ł�����l�N�܂ł͑O�㕔�̍S�����u�͔p�~����Ȃ��������A�܂��A����ɂ����V�������u���o�����Ȃ������B

�@�}�g���u���p�~����Ă��炠�Ƃ̔��A��N�ԁA�C�M���X�C�R�@�͑��͂��ŏ����ɎE���Ē��͂��邱�ƂƁA�������𗘗p���邱�ƂŁA��s�@�̃X�s�[�h�����Ƃ����B

�@�܂��A��s�@�ɂ͒��͌�A�܂������i�܂��邽�߂̑��u�������]���ł�����ւ��Ȃ������B

�@����ɂ�������炸�A�c�胏�C���̗}�g���u�̂������Ƃ������A�������Ď��̂̐��͏��Ȃ��Ȃ����B

�@���͌�A���O�ɔ�s�@�����ׂ肨����̂�h�����߂ɍ|�S���̎x�����b�̗������ɗ��āA���̊Ԃɋ��Ԃ��͂����B�@���ꂪ�Ȃ������猽�O�ɗ����Ă����͂��̔�s�@���A�����ΈӊO�Ɍy�����������ŏ��������B

�@�S�g���u�̂Ȃ��͂ւ̒��͂́A�����̒ᑬ�@�̏ꍇ�A���ψȏ�̋Z�ʂ����p�C���b�g�Ȃ�\�����Ȃ����B

�@�����A����ɒNJ͑��͂����債�Ă������̂ŁA���ǁA�����̌������u����t��v�����łĂ��邱�Ƃɓ��R�ł������B

�@�t�F�A���Ђł͂��̗v���ً̋}��Ƃ��ė��ʋȐ��ύX���u�i�t���b�v�k�������B�����̂Ƃ����͂��E�����ߗ��̗g�́A��C��R�𑝂����u�l�̑O�g�j���A�܂��n���h���[�y�[�W�Ђł̓X���b�g�k�����ܗ��l���嗃�̑O���Ɏ�t���B

�@����͂ӂ��̔�s��Ԃł͎嗃�̕\�ʂɂ����ė����C���ŕ�����Ă��邪�A�����߂��Ȃ�ƁA�o�l�̗͂łЂ炭�悤�ɂȂ��Ă����B

�@�X���b�g���Ђ炭�ƁA����ʂ̋�C���R���ɋ�C��⋋���āA�������͂�����ɒႭ���邱�Ƃ��ł����B

�@�������A�S�����u���Ȃ����Ƃ��A�p���C�R�ɑ��č����\�@���������邱�Ƃ�x�点�����Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ������B

|

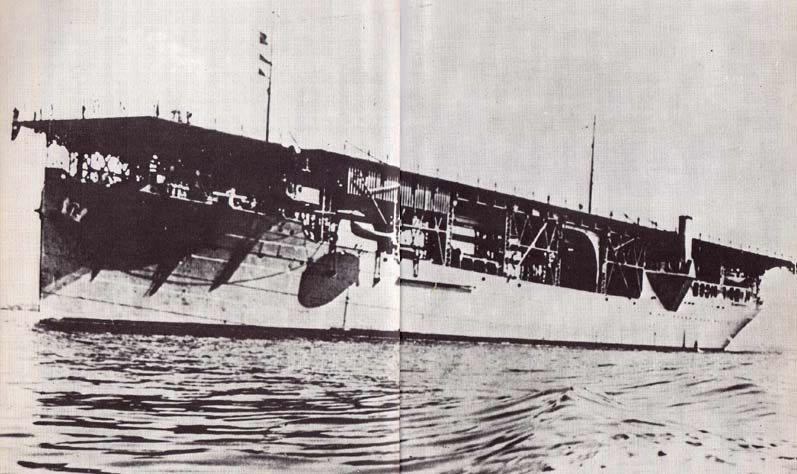

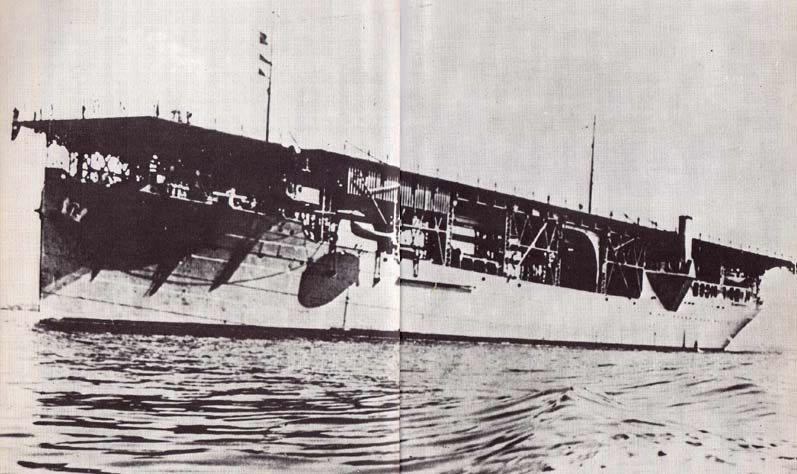

�ċ��u�����O���[�v�F�ΒY�D�u�W���s�^�[�v����������1922�N�ɏA������

|

3 �č��ɂ����o�� top

�@�A�����J�C�R�͑�ꎟ���E���̏I��܂ł́A�b�ւ̔����ɂقƂ�NJS�����߂��Ȃ������B

�@���̊��ԁA������́u�e�L�T�X�v�������A�ԗֈ�ɑ��锭�͗p�̊����������Ă��āA��������\�b�s�[�Y�u�L�������v���A�Ƃ��NJܔ��͂����B

�@�A�����J�R�͈����N���ΒY�D�u�W���s�^�[�v���������Ĉꖇ�b�̕�͂ɂ��邱�Ƃ��܂߁A�����N�A���u�����O���[�v�ƂȂ��Ă����ꂽ�B

�u�����O���[�v�́A�����͂Ƃ��Ă����g�p���ꂽ���A�ő呬�͈͂�܃m�b�g�k�L���n�ɂ������A��������ɂ͓K���ȑD�ł͂Ȃ��������A�܂��A���̗��p���������������B

�@���̂��߁A���O���N�ɂ͐���@��͂Ɋi�������ꂽ���A���̌��ׂ��A�������Ă������ʂ������炵���Ƃ����邩������Ȃ��B

�@�Ƃ����̂́A�L���ȍS�����u�̊J�����͂�߂邱�ƂɂȂ�������ł���B

�@����ɔ����āA�C�M���X�ł͓�Z�m�b�g�k��O���L���l�́u�A�[�K�X�v��u�C�[�O���v�����������߂ɁA�������ĊJ����x�ꂳ���邱�ƂɂȂ����B

�@�Ƃ���Łu�����O���[�v�ł́A�O�㕔�ɏc�胏�C���̑��u�����āA�Z���Ԃɐ���̎������������A��͂艡�胏�C���Ɣ��s�@�Ɏ�t���S���t�b�N���K�v�Ȃ��Ƃ������ꂽ�B

�@�܂��r�C���̖����������邽�߁u�����O���[�v�ɂ́A�ŏ��A�����ɒZ�����˂���{�������A���H�������ŘA�����āA���ނ��ɂ���ēK���ɍ����܂��͉E���ɗ��������悤�ɂ����B

�@�̂��ɂ͓�{�̉��˂������ɐ݂��āA��s�@�̔����͂̂������́A������O����ɐ����ɂ������悤�H�v���ꂽ�B

�@�u�����O���[�v�͂����ŏ��̔�s�@�́A�{�[�g�Ђ̂u�d75�e���t�@�ŁA�p�C���b�g�͂u�E�b�E�O���t�B����тł������B���ꂩ������A�V���o���G�������G�A���}�W���Ђ̗��K�@�ōS�����u���g���čŏ��̒��͂ɐ����A���̎����̎w���I�������͂������B

�@���̌�̎O�N�Ԃ̓G�A���}�����Ђ܂��̓{�[�g�Ђő���ꂽ�A���ʂ̗����̎ԗւ�⋭���A�S���t�b�N����t�Ďg�p�����B

�@���̂Ƃ��Ȍ�A�A�����J�̊C�R�q��́A�����N�ɐV�݂��ꂽ�q��ǂ̏���ǒ��ƂȂ����L�\�ŔM�S�ȃE�B���A���E�`�E���t�F�b�g�����̎w���̂��Ƃɗ̐擪�������Đi��ł������̂ł���B

4 �p��R���Ɨ� top

�@�����ۂ��A�C�M���X�C�R�́A���̂��낷�łɃA�����J�ɐ�čq��Ɋւ��铯���悤�Ȏw���g�D�������Ȃ�����A���ʂƂ��ɒx��Ă����̂ł������B���܂���l���Ă݂�ƁA�ُ�Ǝv����قǁA�C�M���X�C�R�ł́A��Ȃ͂��̍S�����u�̊J�����x��Ă��܂��Ă����B

�@���̂��Ƃ͂Ȃ�Ƃ����Ă��Ӗ��̌��ʂŁA�A�����J�C�R�����ł͂Ȃ��A���{�C�R�ɂ��x����Ƃ��Ă��܂����B

�@����́A������x�́A�푈�̂���ƍ��ƍ����������������Ƃ������ł���B�l�N�Ԃɂ킽���ꎟ���̓V���w�I�����̏o��́A���ƍ������ɓx�Ɉ������A���̌��ʂ͂��ׂĂ̕����̌P���A��Ƃ�����������ɂ��������B�V�������ƂĂ���O�ł͂Ȃ������B

�@�Ƃ���ŁA�C�M���X�̊C�R�q��̐i�����قƂ�ǒ�~�̏�Ԃɔ��������������傫�Ȍ������������B

�@����͈��ꔪ�N�l������t���ŁA������q����̎��{�ƁA��s�@����є�s�v���̕�[�́A��R�̓Ɨ��ɂƂ��Ȃ��āA�C�R�Ȃ���A�Ɨ������q��ȂɈڊǂ��ꂽ���Ƃł������B

�@�C�R�p�C���b�g�͑O�����āA�C�R�Ɏc�邩�A��R�Ɉڂ邩�A�����ł��߂�悤�����킽����Ă����B

�@�啔���̃p�C���b�g�����́A�C�R�͐푈�I���ƂƂ��ɁA��s�@�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ���A��R���u�]�����B

�@�푈�������Ă��邠�����́A�V�@�\�ƂȂ��Ă��]���Ɨ]��ς�������Ƃ��Ȃ��������A��R�Ɉڂ����p�C���b�g�����́A�K���̌ď̂ƌR�����ȑO�ƕς�������ƂɋC�Â����B

�@�܂��A��s�@��ς�ł���͂̊͒��͍�풆�Ƃ����ǂ��A���ڋ@�̎g�p�Ǝw���̍ŏI�I�ӔC�������Ȃ��Ȃ����B

�@�푈�I���ƂƂ��ɁA�v���������R����̍팸���s��ꂽ�B

�@���̍팸�͑�ωՍ��Ȃ��̂ŁA�ŗD��w��ȊO�̖h�q�W�v��̑啔���͕������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���R�̌��ʂƂ��āA�V��������������R�́A���̑��������O���āA�����R�ɂƂ��Ă͏��R����⏕�I�ȋ@�ւɉ߂��Ȃ������C�R�q��ɁA�o������蓖�Ă邱�Ƃ�A�L�\�Ȑl�ނ�h�����邱�Ƃ����ۂ���悤�ɂȂ����B

�@���̌��ʂƂ��āA�C�R�q��ɂ͓������I�ȋC�����A���z���Ĕ��������B

�@�C�R�Ɏc�������m�������́A�قƂ�ǔ�s�o���������Ă��Ȃ������B

�@�C�R�̒r���́A�͑��ɔz�����ꂽ�����̔�s�@�́A��ꂩ�甭�i�����A���e���邱�Ƃ��őP�̗��p�@���ƍl�����B

�@�܂��Z�ʂ����������p�C���b�g�����@�𑀏c���邱�Ƃ́A�{���I�ɂނ��������d���ł���A�Ƃ��҂Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă����B

�@���̂����C�R�̘A���́A��s�@�͊͑��ɑ����v�������Ȃ��ƍl�������ł������B

�@���̂��Ƃ́A�]������̕ێ�v�z����`���āA�q��̐i���������炷��s�@�̉��P��A��s�Z�p�̌����ӂ錋�ʂƂȂ����B

�@�������āA�i���͋ɂ߂Ēx���A���A�Ƃ���Ƃ���ŁA�Ƃ��ɂ͌���������֎w�����ꂽ�B

�@�S�����u�Ɋւ��邩����ł́A���胏�C���ł��܂��Ƃ��ɂ�����傫�Ȍ����̏Ռ��ɑς�����悤�ȁA���ő傫�Ȕ�s�@���v�]����Ă����B

�@��������s�@�v�̐ӔC�͊C�R�Ȃ���͂�����Ă������߁A�K�v�Ȍ����J���́A�Ȃ���Ă��Ȃ������B

5 ��͔����A�ĂŎ��� top

�@�A�����J�����{�̊C�R���A����ȔY�݂͂Ȃ������B

�@���ė��C�R�Ƃ��A�q�͂̎x�z������Ȃ��Ȃ������B

�@�ł��A�A�����J�́A�̂��ɓƗ���R�ƂȂ������A���R�q��̒��V�ł���g�r���[�h�~�b�`�F�������ɂЂ�����ꂽ��R����_�҂����̖җ�ȍU�������낤���Ă��肼�����B

�@�~�b�`�F�������́A�����N�����O�N�ɂ����Ă̔��������ɂ���āA�e��̌Â��R�͂�A�~�������h�C�c�̐�́u�I�X�g�t���[�X�����g�v���A���v���������𗘗p���āA�V�����̑��ōq�͂͂��ׂĂ̌R�͂�����x��̂��̂ɂ����A�Ɛ�`�����B

�@�����ŌR�͂����v����Ƃ������Ƃ́A������^��Ȃ��������A�������Ȃ��ꂽ�Ƃ��̏������́A�S�����ۓI�Ȃ��̂ł������B

�@�u�I�X�g�t���[�X�����g�v�̔��������ł́A���e�������m�F����邽�тɁA�܂�d���e�ꔭ���ƂɈψ��������͂ɂ����āA���Q��j��̐i���x�𑪒肷�邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�������A�~�b�`�F�������͎��ۂɂ́A�ꔭ��������ƁA�u�ł�����߁v�̂�����M�������A�l�܁Z�L���܂��͋�Z�Z�L�����e�Ő�͂����v����܂Ŕ����𑱂��������B

�@�����N�㌎�ɂ́A�����悤�ȕ��@�ŋ�����́u�A���o�}�v���A����O�N�㌎�ɂ́A��͂�͗��Z�N�́@�u�o�[�W�j�A�v�u�j���[�W���[�W�[�v�̓�ǂ����������B

�@���̊ԁA�~�b�`�F�����R�͊C�R�Ƃ̘_���𑱂��A�܂��S���ɂ킽���āA��R����̌��J�錾�������B

�@����l�N�k�吳�\�O�N�l�\�ꌎ�A�C�R�̓��V���g���C�R���ɂ���Ĕp�����ꂽ�������̐�́u���V���g���v���g���āA�C�R�Ǝ��̉Ȋw�I�Ȏ����������Ȃ����B

�@�l�܁Z�L���̂s�m�s�Ζ�����낢��ȋ������y�����B

�@�ꔪ�Z�L�������̉Ζ���͑̂ɂ��Ĕ����������B

�@��l���̓O�b�e�����Z�Z���[�g���̍��x���炨�Ƃ��ꂽ�B

�@����ł��u���V���g���v�͒��܂Ȃ��������肩�A����߂邽�߂ɂ́A���̌�Ԕ�����̖͂C����K�v�Ƃ����B

�@����͖h�䑕�b�ƁA�Ƃ��Ɋ͓��𑽂��̎��Ɏd��h���u���̋ߑ�����Ō������ꂽ�͂́A�����ɑ��āA���_��͈��S�ł���Ƃ̏ؖ��ł������B

�@�i�C�R�������\�������_�̗v�|�A

�@��A�ߑ㉻������̖͂h��͂͑�^���e�ɑ��Ă�������ł���B

�@��A�������A���Q�ɑ��鏈�u���Ȃ��u�������C�������A����ɂ����Ă͌P�����ꂽ������������ɉ��}���u���Ƃ��đ��Q�̊g���h���B

�@�O�A�����͐Î~��Ԃōs��ꂽ���A���ۂɂ͍����ʼn�����邩��A���e�������͂������đ傫���Ȃ��B�j

6 �ċ�R�Ɨ��_��R���� top

�@�����̌��ʂ́A�~�b�`�F���������A���������������C�R�U���ɂ��肽�Ă��B

�@�ނ́A�C�R���������������Ă���Ɣ����B

�@���N�A�C�R��s�D�u�V�F�i���h�A�v�����̂����������Ƃ��A�����_�]�����ނ́A�E�ݑ��̎��s��������B

�@�ނ͗��R�ƊC�R���Ƃ��ɖ��\�͂ŁA�ƍߓI�Ӗ��ŁA�قƂ�ǔ��t�I�Ȋ����ł���Ɣ����B

�@�~�b�`�F�������͌R�@��c�ɂ�����ꂽ���A���̌�A���R����ނ����B

�@����ܔN�㌎�A�N�[���b�W�哝�̂ɂ���Đ݂���ꂽ�ψ���̋c���^�ɂ���āA�~�b�`�F����h�̍q��l�����̋�R�Ɨ��_�͏I��������B

�@�ψ���̓h���C�g�E�v�E�����[���̎i��̂��ƂŁu���C�R�́A���ꎩ�g�̍q��ɑ���x�z����ۗL���ׂ��ł���v�Ƃ̌�������������̂ł������B

�@���̌���̏d�v���́A���̌�̗��j�̌o�߂���݂āA������֒����Ă�����Ȃ��قǏd�v�Ȃ��̂ł������B

�@�~�b�`�F����h�̍U���ɑR���邽�߂Ƀ��_�ȓw�͂��Ȃ��ꂽ���A�A�����J�C�R�́A������������̋M�d�ȋ��P�����ۂɂƂ肢��邱�Ƃ�Y��͂��Ȃ������B

�@���̋��P���́A�ł���Ȃ��Ƃ́A�C�㌠�̎x�z�Ƃ������ƂŁA�q��͍U������іh��̗��ʂɂ킽���āA�ő�̖������ʂ��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł������B

�@�Ƃ���A����@�Ɣ�s���́A������̎g�����͂�����̂́A���̌��x������B

�@�͑��ɐ������ē�����s��A���Ȃ킿��ꂩ���킷�闤��@�����A����ōq��h�䂪�ł��A�����ł͗L���ɓG���U�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�@�ƌ����Ă��A���ĉp�O���C�R�͐���@���q���@�̖ړI�Ő�́A���m�͂ɓ��ڂ��邱�ƂɂȂ����B

�@������ő���ɗ��p���A���A���̐N���������������̂́A�����炭���{�R�ł������낤�B

�@���̂Ƃ��Ȍ�A�����Ő擪�ɂ��������ĉp�O���C�R�̍q�͂̔w�i���\�����Ă������̂́A���ɍq���͂ɂق��Ȃ�Ȃ������B

�@�~�b�`�F�������̔��������̊�������ȑO�ɂ����Ă����A��Z�N�O�A�W����͂̓����ɐ�B�I�������͂������ĊC�R��w�Z���A�v�E�r�E�V���X�C�R�叫�́A���܂�A���ɂ����ėD���Ȋ͑��́u�G�͑��̍q��@����|���āA���̂��ƁA��͂����A�������邾�낤�v�Ɨ\�������B

�@�ނ͂���Ɂu���Z�@�̔�s�@����������ꂪ�A�����̎�͊͂łȂ��Ƃ����邾�낤���v�Ƃ��������B

�@���{�C�R�̍q��́A�����N�ɘZ�l�̊C�R�m���ɔ�s�p���K�킹���Ƃ��납��n�����B

7 ���{�C�R�q��̑n���� top

�@�k���{�C�R�ł͈����N�i�����l�\�ܔN�j�Z���A�q��p�����ψ�������{�����{�ɐ݂������A�����ψ��̂Ȃ�����͖�O�g�A�R�c�����A���q�{�O�A�~�k���F�̎l�C�R��т���я��l���F�A�R������A�����m�v���̎O�@�֑�т�ĕ��ɔh�����Ĕ�s�p�̌����ɂ����点���l

�@���̂����̈�l�A�����m�v�����́A�̂��A�L���Ȓ�����s�@������Ђ̑n���҂ƂȂ����B

�@�ŏ��ɑ������ꂽ��s�@�́u�t�@���}���v����@�ł������B

�@���̔�s�@�͈���l�N�㌎�Ƀh�C�c�̐A���n���k�����̎R�������l�U����ɎQ���A����@��́u��{�v���甭�i�����B�@�k����l�N�i�吳�O�N�j�㌎�ܓ��A�a�c�G�a�C�R��т̓t�@���}������@�𑀏c���āu��{�v�i�A���̒�@�����������̂��A���{�C�R�@������ɎQ�������ŏ��ł������l

�@��ꎟ���̏I��܂ŁA���{�C�R�͐���@�������g�p�����B

�@���̑啔���́A�C�M���X����w�������\�b�s�[�Y�ЂƃV���[�g�А��̂��̂������B

�@������s�@���A�����͍ŏ��̐��Y�@�ł��镜������@�ŁA�T�����\�������@��������s�@���Ă����B

�@��s�b�����s�@��������C�M���X�̌o���́A���{�l�Ɋ�����^���A��������K���悤�ɂ��ނ����B

�@����Z�N�A���{�͍q��g�ߒc�̔h�������C�M���X���{�ɐ\�����ꂽ�B

�@�C�M���X��R�̌����m���͐l���ɂ͗]�T���Ȃ������̂ŁA���ĊC�R�q����ɐЂ̂������Z���s���卲�i�̂��̃Z���s�����j�����A���āA���Ƃ̊C�R�q����ɋΖ����Ă����m����y�m�����l�����߁A�����N�A�����I�Ȏg�ߒc��Ґ������B

�@�Z���s���卲�̎d���́A���{�C�R�q��̑����ƌP���ɂ������Ɠ`�����Ă���B

�@�������A����ɂ́A�K�v�Ƃ����s�@�̌^���ɂ��Ă̏�����A��Z�Z�@�̔�s�@�Ƃ���ɗv���鑕���A�⏕�p�i�̔����ɑ���]�����܂܂�Ă����B

�@�ŏ��̔�s�@�́A�C�M���X�̐�����Ђ���w�����ꂽ�B

�@����Z�N�A���˂ĕ]���̂悢�\�b�s�[�X�́u�o�b�v�v�@���A�͂��߂Đ���@��́u��{�v�̑O�b�Ɛ�́u�R��v�̎�C����ɐ݂���ꂽ�����䂩�甭�i�����B

�@�k���{�C�R�ł͂��߂Ďԗւ���s�@�Ŕ��͂����̂́A����Z�N���吳���N�l���A�u��{�v���甭�i�����K���Y�C�R��тł������n

�@���̂ق��O���X�^�[�u�X�p���[�z�|�N�v�퓬�@�A�\�b�s�[�Y�u�N�b�N�T�v�����@�A�p�[�i���u�p���T�[�v��@�@�Ȃǂ��������B

�@�Ƃ���ŁA���{�̎O�H�́A�\�b�s�[�Y�Ђ��炫���p���l�g�E�X�~�X�̂悤�ȊO���l�v�҂̗͂�����āA�܂��Ȃ��A����̎�Ŕ�s�@�̐��Y���J�n�����B�ŏ��̐��Y�@�́u��Z���͏�퓬�@�v�ł������B

�@�Z���s���卲�́A�R����s�ƂƂ��Ă̓��{�l�̗����ȏ̎^�҂ƂȂ����B

�@�g�ߒc���{���ɋA�����Ƃ��A���̂悤�ȕ������B

�@�u���{�l�p�C���b�g�̔\�͈͂�ʂɋɂ߂č����B

�@�����炭�̓C�M���X�Ō�����p�C���b�g�B����������Ă���B

�@�ł����{�ł́A��тʂ��Ă����ꂽ�p�C���b�g�̊������͒Ⴂ��������Ȃ����c�c���m�����͂��炵���B

�@�s�q�ŁA�悭�����c�c�����Ηv������Ȃ��̂ɁA�x�ɂ�ԏサ�āA�肪���Ă���d�����I����悤�ɂ���c�c�v

8 ���{�ŏ��̋�ꂪ�i�� top

�@�@�����N�\�ꌎ�\�O���A���{�͍ŏ��̋��u�P�āv�k�ق����傤�l��i���������B

�@�u�P�āv�͈����N�\���Ɋ����������̂ŁA���Ƃ��Đv���ꂽ�͂Ƃ��Ă͐��E�ŏ��̏A���͂ŁA�C�M���X�̋��u�n�[�~�X�v�̏A�����͋フ���͂₩�����B

�@����O�N���A�悤�₭�ŏ��̔����͎������u��Z���͏�퓬�@�v�ŁA�O�H�̃e�X�g�E�p�C���b�g�A�W���[�_���Ƌg�Ǐr��C�R��тƂɂ���čs��ꂽ�B

�@�Z���s���g�ߒc�̈�l�̃u���b�N���C�C�R�������A�s�b�J�[�X�u�o�C�L���O�v�������p�@�Ő�������ɒ��͎����������Ȃ����B

�@�u�P�āv�͔r���ʂ͋�l���Z�g���ɉ߂��Ȃ��������A��s�b�̒����͖��܁Z���[�g�����������B

�@�@�𓋍ڂ��A��܃m�b�g�k��l�܃L���l�̑��͂������A���ꂩ���Z�N�ȏ���o�߂�������E���ł��A��s�@�𓋍ڂ��č��ɎQ���ł����̂ł������B

�@�u�P�āv�́A�����N�Ɋ��������Ƃ��́A�����ɍq�C�p�̊͋��ƐM���}�X�g���������B

�@���̌���ɁA�O�{�̒Z�����˂������āA�����͔�s��ƒ��ɂ͐����ɊO���ɐ܂�܂�����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�͋��͈���O�N�ɍb���Ɉڂ���A���˂͐��������ɂނ����܂܌Œ肳�ꂽ�B

�@�������Ĕ�s�b�́A�[����[�܂ŁA�ז������Ƃ�͂��ꂽ�B

�@���̊͂̋�����������́A���͉^���⏕�p�̋��Ɩ�Ԓ��͗p�̏Ɩ����u�������Ă��邱�Ƃł���B

�@���̌�̓��{�̋��ɂ́A����͑�������Ȃ��������A���l�N�ɂ̓C�M���X�C�R����t�A�܂����̌�A�A�����J�C�R�⑼�̊C�R�ɂ����l�ɍ̗p���ꂽ�B

�@���{�C�R�́A���̑��u�̐��҂ł��������킯���B

�@�������̔r���ʂ͗��͂Ƃ���܁Z�Z�g���ɋ߂������B

�@�u�t�F�A���A�X�v�͈���ܔN�Ɋ������A�u�J�����A�X�v�Ɓu�O�����A�X�v�͂��ꂼ����N�ƈ��O�Z�N�Ɋ��������B

�@�������̔�s�b�͊͑S���ɂ���Ԃ̂ł͂Ȃ��A�㕔�i�[�ɍb�̑O�����J�����āA��������퓬�@���}�����i���u���g���Ĕ��͂���悤�ɂȂ��Ă����B

11 ���ڋ@���Ȃ��p��� top

�@����Z�N��̏I��܂łɁA�A�����J����ѓ��{�̗��C�R�́A����@�̑����ł̓C�M���X�ɒǂ����Ă������A���̐ǐ��ł́A�܂��x��Ă����B

�@���ĉp�O���C�R�̍q�͂̌����Ȕ��f�����邽�߂ɂ́A�e��̊͂Ƃ���炪�ς�ł����s�@�̐��\���������Ă݂�K�v������B

�@�C�M���X�̋��S�ʂ�ʂ��Ă̓����́A������̃A�����J����{�̋��Ɣ�r���Ăǂ������킯���A��s�@�̓���@�������Ȃ����Ƃł���B

�@�ȑO����̌o�����ǂ����Ă����p�ł��Ȃ������u�A�[�K�X�v�͗�O�Ƃ��Ă��A�u�C�[�O���v�͔r���ʂ͓�܁Z�Z�g��������̂ɁA���ڐς͂킸���Ɉꔪ�@�ɉ߂��Ȃ������B

�@���������{�͈�т��āA���ۂ����͂邩�ɏ��Ȃ������\���āA���O�l�N�ɂ��u�����v�k������イ�l���N�H�����B�u�����v�͈��O���N���������Ƃ��A���ۂɈꖜ�����Z�Z�g���̔r���ʂł������B

�@���̓��G�@���͌��@�ł������B

�@���V���g�����͈��O�Z�N�Ɋ�������A���^�����A��l�܁Z�g���قǑ傫���u�v�������A���O��N�ɂ͊��������B |

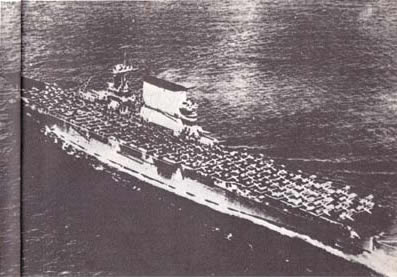

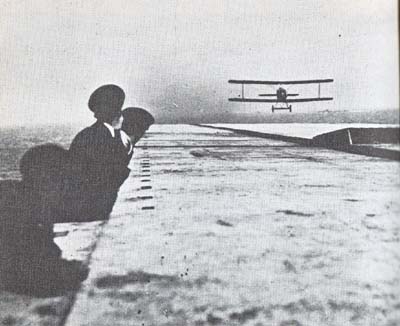

�u�����v�F�͂��߂�����Ƃ��Đv�������ꂽ�͂ł���

|

�@���ɂ�鐧�����A���̓�ǂ̓��{���̐v�Ȍ�͂����ꂽ�B

�@����́@�u�v�̎o���́m�Ē߁v�k���悤�����l����сu���߁v�k���������l�ŁA�r���ʂ͓ܘZ���܃g���A���͎͂O�l�m�b�g�k��Z�O�L���l�A���ڐ��͎���@�ł������B

�@���͈͂��l��N�������A���̔N�̏\�̓��{�̃A�����J�A�C�M���X�Ƃ̊J��ɊԂɍ����悤�ɏA�������B

�@���̊Ԃɂ�����ǂ̋�ꂪ���킦��ꂽ�B

�@����͈ꖜ���Z��g���́u���P�v�k�����ق��l�ŁA�����D�������������̂ŁA�@��ςB

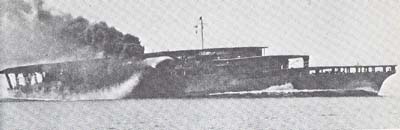

14 ���Q�̓��{�C�R�� top

�@����ɂ���ׂĉp���͏��ŋ����ꂽ�g�����͈��O�ܔN�A�u�A�[�N���C�����v���N�H����܂Ŏg������Ȃ������B

�@���̊͂̔r���ʂ͓O�Z�Z�Z�g���A���͎͂O��m�b�g�k��Z�Z�L���l�ŁA�Z�Z�@�𓋍ڂł����B

�@���O��N�\�ꌎ�Ɋ����������A���O��N�㌎�h�C�c�ƊJ�킵���Ƃ��A��ꎟ���E�����o�����Ȃ��C�M���X�C�R�B��̋��ł������B

�@�m�A�[�N���C�����v�́A�A�����J�̋��m���L�V���g���v�Ɓm�T���g�K�v����n�����^���̗p�����B

�@�܂�A��̊i�[�ɂƔ�s�b�Ƃ���͑̍\���ɂ��肱�܂����̂ł���B

�@���̂�����݂́A���̃C�M���X�͑����A���Ȃ킿���O���N�ɋN�H�����l�ǂ̓O�Z�Z�Z�g���́u�C���X�g���A�X�v���A���̓�N��ɋN�H������ǂ̓��^�́@�u�C���v���J�u���v�Ɓu�C���f�B�t�@�e�B�K�u���v�Ȃǂɍ̗p���ꂽ�B

�@�u�C���X�g���A�X�v�Ɓu�C���v���J�u���v���́A���ɑ��b���ꂽ�ύs�b�ƁA�����̑��b�ƂŊi�[�ɂb�̔��ɂ����悤�Ȃ��������ł������B

�@���̂��Ƃ͓��ڂł����s�T���𐧌�����s���͂��������A����̏ꍇ�ɁA���̉��l���ؖ������̂ł���B

�@�A�����J�͏��̐�������J�����ꂽ���Ƃ𗘗p����̂��x�ꂽ�B

�@���̂��߁u���[�N�^�E���v�Ɠ��^�́u�z�[�l�b�g�v���N�H�����̂́A���O��N�㌎�ł������B

�@���ꂩ��̂��A�A�����J�͈��ǂ́m�G�Z�b�N�X�v���̋����N�H���āA�}���ɗ̐擪�ɗ����ƂɂȂ����Ƃ͂����A���̑��͂̏A���͈��l��N�\�܂Ŏ������Ȃ������B

�@���̂��߁A���l��N�\�̊J�펞�ɂ́A���{�C�R�̋�ǂɑ��āA�A�����J�C�R�͎��ǂ̋���ۗL�����ɉ߂��Ȃ������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |