|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

日本機動部隊、太平洋を制圧(空母の歴史6)

太平洋で起った戦争の遠因は、何年もまえにさかのぼる。

日本は国内の人口が急激に増加し、また産業が発達するのにともなって、はけ口を求めてアジア太陸に進出することになった。

満州の占領と、清朝最後の皇帝を擁立してつくった満州国は、「大東亜共栄圈」――実際には超大日本帝国――を建設するための第一歩であった。

そのつぎに、いわゆる支那事変(日中戦争)を起した。

そこで、アメリカおよびヨーロッパ諸国による対日制裁が、ますます厳しくなった。

一九四一年〔昭和十六年〕七月二十六日には、ついに外国にある日本資産の凍結を含む制裁にまで強化された。

この結果、外貨資金は欠乏し、日本は石油の供給を断たれることになった。

石油と原材料の現有量で、日本がどこまで耐えられるかという限界も、いまや時間の問題であった。

日本は征服した地域の全部を放棄するか、または戦争に突入するかの、どちらかを選ばなければならなかった。

軍国主義的支配圈がどちらの道を選ぶかは明らかなことであった。

愛国的な宗教の一種である武士道で鼓舞された指導者たちは、厖大な資源をもったアメリカとの戦争は、結局は敗戦に終ることを理解できなかった。

1 対米開戦と山本長官の構想 top

この問題に公正にとりくんだのは、日本の連合艦隊司令長官である山本五十六大将であった。

それにもかかわらず、彼は高度に訓練された艦隊、とくに航空部隊が三年間にわたる中国との戦争で、完全なものになっていたため、米英との戦争の初期段階では、はなばなしい勝利を収めるだろうとの自信をもっていた。

何故ならば、デモクラシーの国、アメリカは戦争準備に欠けており、またイギリスはすでにドイツ・イタリアを相手に、ヨーロッパで手足を一杯、伸ばしきっていたからである。

勝利を確実にするには、まず第一に、優勢なアメリカ艦隊を撃滅しなければならないことを山本長官は知っていた。

このため、彼のえらんだ武器は海軍航空兵力であった。

山本長官は海軍航空兵力の支持者であったし、またここ数年間に、大型空母六隻と中、小型空母三隻が整備され、搭載機は世界中で最も進んでいた第一線用飛行機であることを知っていたからであった。

タラント軍港に停泊中のイタリア艦隊をイギリスが攻撃したことは、山本長官に大きな印象を与えた。

パールハーバー軍港に停泊中のアメリカ太平洋艦隊に対して、航空機で奇襲攻撃を加えることの可能性を調査することが、一九四一年の初めから、幕僚間で研究されはじめた。

五月までに、一案ができあがったが、その案によれば、六隻の大型空母すなわち艦隊空母の全部が作戦に使用され、そのうえ秘密が完全にまもられるならば、成功はほぼ確実なものであった。

この計画には、海軍軍令部から強力な反対がでた。

軍令部は蘭印〔オランダ領東インド=インドネシア〕の石油をおさえるために、南方に進出するには、空母は必要欠くべからざるものであり、この南方進出がまず最初の作戦行動であるべきだと主張した。 |

連合艦隊司令長官山本五十六海軍大将

|

軍令部の反対を無視して、山本長官は、詳細な計画をつくり、空母の飛行隊に、激しい専門的な訓練をやらせて、着々と準備をすすめた。

魚雷は特別に改造されて、パールハーバーの浅い海に投下したときでも深くもぐらないように考案された。

四〇センチの徹甲砲弾は高々度から爆撃する艦上攻掌握用の爆弾に改造された。

海軍軍令部が、Z作戦と名づけられたハワイ奇襲計画を承認したのは、一九四一年十一月三日であった。

これは、戦争以外の解決方法を発見するための外交交渉の決裂よりも、三四日まえのことであった。

2 ハワイをめざして top

一週間後、南雲忠一中将指揮下の高速空母攻撃部隊の最初の一隊が錨地を離れて、荒涼として人煙まれな千島列島の単冠〔ヒトカップ〕湾の秘密集合地に向った。

同時に、一六隻の潜水艦からなる一部隊も、空母搭載機に協同して攻撃するため出港した。

それらのうちの五隻は、二人乗りの特殊潜航艇を積んでいた。

外交交渉はワシントンで、そのときも続いていた。

最も双方とも、交渉から満足できるような結果がでようとは期待していなかった。

十一月二十五日、南雲提督は六隻の艦隊用空母――「赤城」(旗艦)「加賀」「翔鶴」「瑞鶴」「飛竜」および「蒼竜」と、これを支援する戦艦二隻、巡洋艦三隻、護衛駆逐艦および八隻の油槽船と補給船をともなって、太平洋に進出した。

一般船舶の航行をさけた航路にしたがって東進し、パールハーバー攻撃のための予定の飛行機発進点には、十二月七日の日曜日〔東京時間八日、月曜日〕の明け方に到着する予定だった。

この時点は、ワシントンにおける外交交渉が最終的に打切られる時と一致していた。

南雲提督に対して、攻撃の実施命令が航行中に通知されるはずだった。

運命のこの通知は、十二月一日に南雲中将にとどいた。彼の艦隊が、飛行機発進点までの長い航海を終るまで、外交交渉は続けられていた。

しかし日本の駆引きはアメリカ側にわかっていた。

これはアメリカが、日本の外交用暗号を解読していたからであった。

それでも、パールハーバーの陸海軍指揮官には、なんら明確な警告が与えられていなかった。

パールハーバーの北方約三六〇キロの海上で、日本の攻撃部隊の第一波が、南雲機動部隊の空母甲板から発進した。

それは、九七式艦攻四九機(各機八〇〇キロ徹甲爆弾一搭載)、同四〇機(各機魚雷一搭載)、九九式艦爆五一機(二五〇キロ爆弾一搭載)と零戦四三機(援護ならびに地上掃射)から編成されていた。

午前三時四十二分、湾口哨戒中のアメリカ掃海艇が、潜望鏡を発見した。

午前六時四十五分、その潜水艦か、あるいは特殊潜航艇の一隻が爆雷を受けて撃沈された。

しかし、この事実は七時二十五分以後まで、米太平洋艦隊司令長官キンメル大将に報告されなかった。

キンメル大将は、空襲を受ける可能性を夢にも考えていなかった。

午前七時五十分、湾の中央にあるフォード島の海軍航空基地に、一発の爆弾がうなりながら落ちてきて爆発した。

それまでのパールハーバーのようすは、きれいにならんだ七隻の戦艦が前甲板に天幕をけって停泊し、艦隊旗艦はドックに横たわり、巡洋艦、駆逐艦、補助艦は、各泊地のキラキラと朝の光りを反射している青い海面いっぱいに、ちらばっていた。

3 パールハーバー奇襲 top

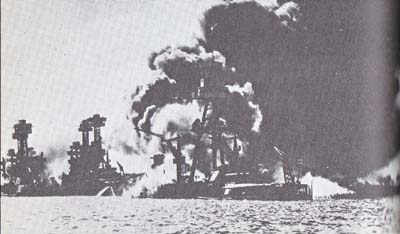

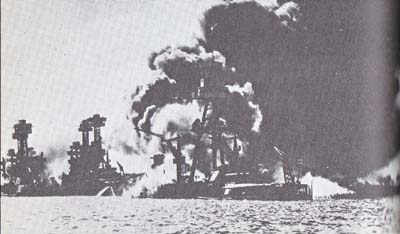

パールハーバー一帯は、その後三〇分にわたって、爆発の震動でゆれうごき、もうもうたる黒煙につつまれるという、恐怖の光景に一変したのであった。

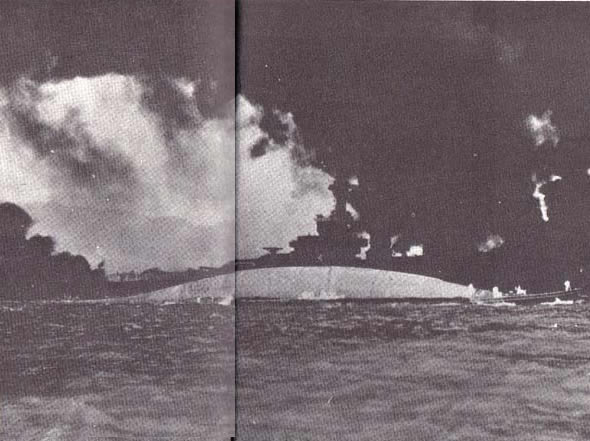

五隻の戦艦は、巡洋艦「ローリー」と「ヘレナ」、それに標的艦「ユタ」とともに魚雷をうけた。

また、高々度の水平爆撃機隊から投下された徹甲爆弾は、うなりながら落下して、二隻の戦艦の急所を貫通、爆発した。

これらの戦艦は内側に停泊していたので雷撃はまぬがれた。ほかに二隻の艦も同様命中弾をうけた。

この間に、急降下爆撃機は陸軍と海兵隊の航空基地を爆撃した。

そこでは、飛行機は、翼と翼とをくっつけあって飛行場に並べられており、絶好の攻撃目標となったかっこうだったが、これらはたちまち炎上してしまった。

急降下爆撃機に続いて零戦が舞いおり、地上目標に対して機銃掃射をあびせかけた。

空中には米軍機の姿はなかった。

午前八時二十五分までに、第一波の攻撃は完了して、飛行機は帰途についた。

しばらくパールハーバーは静寂にかえったが、やがて二五〇キロ爆弾を搭載した艦攻五四機、艦爆八〇機、それに護衛の零戦三六機からなる第二波がやってきた。

彼らの攻撃の主目標は工廠だった。そこでは、ドック入りしていた太平洋艦隊旗艦「ペンシルベニア」が命中弾で被害をうけたほか、数隻の駆逐艦が破壊された。

午前十時ごろ攻撃が終ったとき、二四〇三人のアメリカ人が殺され、そのうえ一一七八人が負傷していた。

四隻の戦艦は沈没した。ほかに一隻は海岸に乗上げた。そして他の三隻はひどく破壊された。

こうして、アメリカ太平洋艦隊の戦艦戦隊は存在しなくなった。

日本軍の犠牲は、三五四機のうち、零戦九機、艦爆一五機、艦攻雷撃機五機だった。 |

パールハーバー

日本空母機の爆撃によリ大爆発をおこした駆逐艦「ショウ」

雷撃をうけ炎上する米太平洋艦隊戦艦群

|

|

転覆した戦艦「オクラホマ」(手前)と炎上する戦艦「メリーランド」

|

4 空母を撃沈できず top

南雲提督は母艦に帰ったパイロットたちの報告を聞いて、大いに満足した。

提督は、飛行隊長たちが、二回目の攻撃が必要であると進言したにもかかわらず、艦隊を率いて反転、日本に帰還するため、給油海域へと向った。

しかし、彼の成功を完ぺきなものとするには、二つの重大な欠陥があった。

大きな海軍工廠設備と、満ぱい状態にある油タンクが重大な損害を受けていなかったことと、攻撃された艦船の中に、航空母艦がいなかったことである。

太平洋艦隊に所属していた三隻の空母のうち「サラトガ」はカリフォルニア州のサンディエゴに帰っていて、艦隊に復帰するため、まさに出発しようとしていた。

「レキシントン」は海兵隊用飛行機を輸送するためミッドウェー付近にいた。

「エンタープライズ」は同様な命令でウェーキ島から帰還の途中であり、オアフ島の西三六〇キロ以内のところにいた。 「エンタープライズ」搭敵機の一部は、実際には、パールハーバー空襲中に、フォード島に到着したのであった。

このように、はなばなしく開始されたものの、以後の戦争で勝敗を左右したものは、南雲提督が魚雷や爆弾の攻撃目標にした、時代遅れの、低速で、装甲の厳重な怪物である戦艦ではなかった。

航空母艦こそが、まさに戦争を左右したものであった。

これは戦艦が巨砲をもって、わずか二、三〇キロの射程から攻撃するのと違って、空母は五〇〇キロあるいはそれ以上の遠距離から魚雷と爆弾をもって攻撃できるからである。

パールハーバー攻撃の結果、山本長官は、日本軍の蘭印やフィリピンヘの進出に対するアメリカ艦隊の妨害をふせぐという目的は達したが、さらに長期間にわたって戦局を有利にしておくという作戦では失敗した。

つまり、アメリカ海軍をして、主として空母に頼らなければならないようにしむけたことにより、アメリカ海軍に近代化をうながし、かつ、太平洋における海軍の優位を築きあげることに、力を注がせる結果となったからであるといえるだろう。 |

米軍の対空砲火で撃墜される

九九式艦上爆撃機

|

5 米、空母機動部隊を編成 top

戦艦戦隊を失ったアメリカ太平洋艦隊は、防御の側に追いこまれた。

そしてその後、すぐはじ待った日本軍によるマレー半島、フィリピンおよび蘭印の占領は、米軍の当面の目標を、ハワイからミッドウェーにいたる島伝いの防衛と、オーストラリアおよびニュージーランドとの交通線の安全確保に限定された。

この目的を達成するため、大型空母一隻を中心とした空母機動部隊が編成されることになったのである。

一九四二年〔昭和十七年〕一月十一日、空母「サラトガ」は日本潜水艦の雷撃を受けて損傷し、修理と近代化のため本国に帰った。

この結果、「ヨークタウン」は「レキシントン」「エンタープライズ」とともに、三空母機動部隊を維持するため大西洋から回航された。

南太平洋方面への輸送船団護衛のあいまに、これらの空母群は、マーシャルおよびギルバート諸島にある日本の基地に空襲を行った。

しかし、なんといっても、これらは日本空母機動部隊にくらべれば、小規模で、その攻撃も効果の少ない作戦だった。

南雲提督指揮下の熟練した、かつ強力、迅速で、まとまった空母兵力は、日本の南進部隊を支援して、ビスマルク諸島のラバウルや蘭印のアンポイナを攻撃、降伏させ、また豪州のポートダーウィンに痛打を与えた。

一九四二年〔昭和十七年〕三月二十六日には、南雲部隊は針路を西にとってインド洋に進出し、五隻の艦隊空母をもって、セイロン島のコロンボとツリンコマリーを空襲した。

同時に、巡洋艦部隊をともなった小型空母「竜驤」〔りゅうじょう〕はベンガル湾内の通商破壊戦を行った。

6 英艦隊を撃滅 top

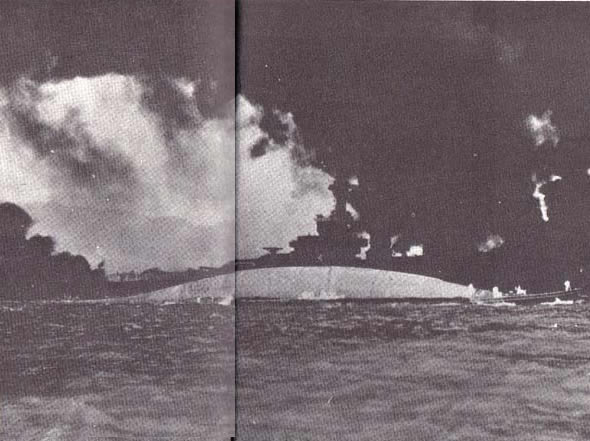

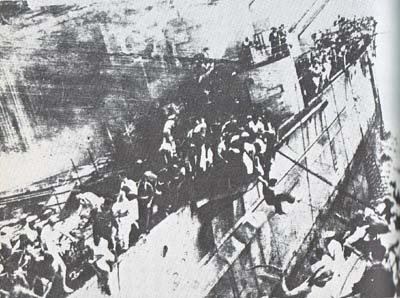

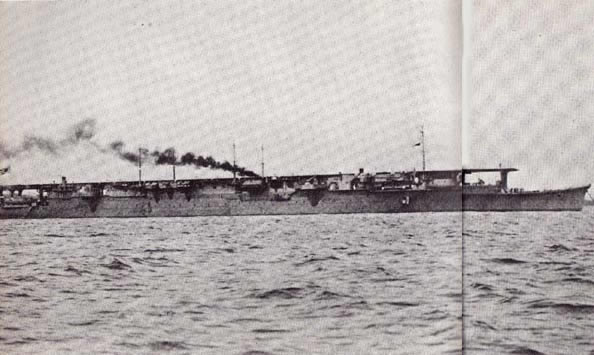

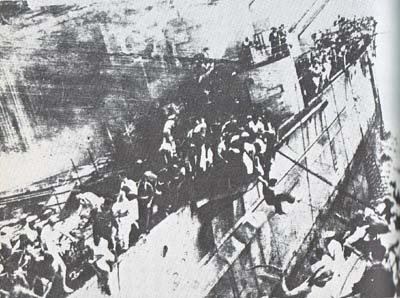

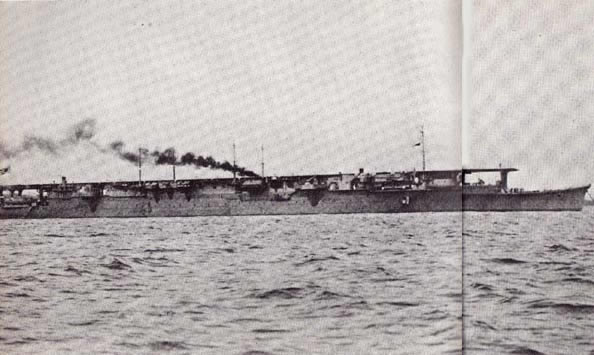

マレー半島を失ったことと、イギリスの東洋艦隊の主力戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」、巡洋戦艦「レパルス」が戦闘機の援護なしで行動し、日本海軍の陸上基地からの攻撃機八○機以上の集中雷・爆撃を受けて沈没したことから、イギリスはセイロンを基地に新しい極東艦隊を編成中だった。

このときまでに、戦艦「ウォアスパイト」(ジェームズ・サマービル大将の旗艦)と第一次大戦の旧式戦艦「リベンジ」級の四隻を中心とした一部隊が編成されていた。

これらの戦艦は、日本の戦艦にくらべ、完全に時代遅れのものだった。

この部隊には「フォミダブル」「インドミダブル」の二隻の新式空母と、旧式空母「ハーミス」が含まれていた。

しかし「ハーミス」は小型で、速力が遅く、搭載機もごくわずかだった。

二隻の新式空母も、同型の日本空母にくらべれば、搭載しうる飛行機数は、はるかに少ないばかりか、その機種の多くは「アルバコア」「フルマ」機で、もし零戦にあったら、全滅間違いない、しろものだった。 |

1941年12月10日、英戦艦「プリンス・オプ・ウェーノしズ」と巡洋戦艦「レパルス」は、マレー半島沖で日本海軍陸上基地航空隊の攻撃によリ沈没した:「プリンス・オプ・ウェールズ」から駆逐艦に移乗する乗組員

|

それにもかかわらず、この寄せ集め兵力は、日本部隊が近接しつつあるという情報によって、これに挑戦するためセイロン島の南に配備された。

これはまことに幸運だったと判断される。日本軍の攻撃予定日の推定に誤りがあって、イギリス艦隊がマルジブ諸島〔セイロン島西方約七〇〇キロ〕の基地に給油のため帰港していた一九四二年〔昭和十七年〕四月五日、復活祭の日曜日、南雲部隊はコロンボ上空に大挙来襲したのだった。

サマービル提督の二隻の巡洋艦、「コーンウォール」と「ドーシットシヤー」が、本隊に合流すべく航行中を日本偵察機に発見された。

そして、艦爆機隊に攻撃され、爆弾の雨をこうむって二時間たらずで沈没した。

サマービル提督は、急いで艦隊を出撃させた。

彼の考えは、航空兵力が弱いため「アルバコア」機で、日本軍にたいし夜間雷撃を行うつもりだった。

だが、再び幸いなことに、日英双方の艦隊とも相手を発見できなかったのである。

南雲部隊は九日、セイロン島の反対側のツリンコマリーの海軍基地に再び攻撃をするため引返し、その姿を消したのであった。

小型空母「ハーミス」は、海上で発見され、急降下爆撃によって、オーストラリア海軍の護衛駆逐艦「バンパイヤー」とともに撃沈された。

「ハーミス」は飛行機を搭載していなかった。

この攻撃は、二隻の巡洋艦と「ハーミス」を撃沈したことを除いては、実際には大した損害を与えてはいなかったが、南雲機動部隊はインド洋における完全な支配権を確立した。

|

1942年4月9日、インド洋に作戦した日本空母機動部隊は、英空母「ハーミス」を撃沈した

|

7 英空母に米海軍機 top

日本の計画を妨害しようとする英海軍の力は、しばらく一掃されてしまった。

これは空母の使用できる飛行機が絶望的に、時代遅れとなっていたからであった。

そこで苦しみながら学んだ教訓によって、アメリカ海軍機でイギリス空母を増強する手段がとられた。

つまり、グラマン「ワイルドキャット」戦闘機がすでに使われており、次の日本軍との戦闘までには「ヘルキャット」とボート「コルセア」戦闘機とで代替されることになっていた。

「アベンジャー」雷撃機もまた発注された。

だが、この飛行機は、雷撃機としての役割では使われなかった。

イギリス軍が太平洋戦争に再登場したときには、その役割は、ほとんどなくなっていたからである。

この間、サマービル提督は、不名誉にも、東アフリカの基地に撤退せざるをえなかった。

また南雲部隊も、日本軍の作戦が大規模空襲を行うことにかぎられていたので、本国方面に召還されることになった。

そこには、日本軍にとって最も好条件で、アメリカ太平洋艦隊と決戦しようとする壮大な計画が準備されていたのである。

太平洋でアメリカ艦隊は防御に追いこまれた。

これは、戦艦戦隊が無力化されたことによるだけではなかった。

元来、アメリカ戦艦は、日本戦艦とは違って、速力が余りにも遅く、空母との協同作戦が困難なうえ、空母の数でも劣勢だったからである。

四月に空母「ホーネット」が到着したが、アメリカ太平洋艦隊司令長官ニミッツ大将は、わずか四隻の空母で、ハワイからオーストラリアにいたる長い島伝いの交通線を、援護しなければならなかった。

この任務は、日本海軍の暗号を極力解読して、次の攻撃個所を知ることによってのみ達成されるのであった。

だが、それにもかかわらず、劇的な攻撃の一幕が演ぜられることになった。

これらは結局、実現されたパールハーバー奇襲の報復の前ぶれをなすものであった。

8 ドーリットルの東京空襲 top

空母「ホーネット」搭載の海軍機は格納庫にしまいこまれ、飛行甲板上にはJ・H・ドーリットル陸軍中佐指揮の陸軍のB25双発爆撃機一六機が並べられていた。

これらの爆撃機は、日本沿岸から約一二〇〇キロの海上から飛びたって、東京に爆弾を投下したあと、中国の航空基地に着陸することになっていた。

一九四二年〔昭和十七年〕四月十八日、爆撃機は二〇メートルの暴風をついて「ホーネット」の甲板から発進した。

攻撃はわずかな損害を与えたにすぎなかったが、神聖な国土は侵犯されないと考えていた日本国民に与えた衝撃は大きかった。

なかでも山本長官はひどい衝撃をうけた。

山本長官は、日本本土の防衛圈を東方に拡大し、これによってアメリカ太平洋艦隊を決戦にさそいこもうとする、広大で野心的な計画に全精力をうちこんだ。

その結果、第二次大戦で、最も決定的な海戦が起ることになったのである。

これに先だって、南雲機動部隊の大部分は四ヵ月間にわたる不休の活動のあと、休養と再装備をしたが、その間にも防衛線を南方に拡張しようとする遠征がはじまっていた。

ソロモン諸島を占領し、ニューギュアの南岸にあるポートモレスビーをも占領しようとした。そこからオーストラリアは、直接、脅威を受けるのであった。

ラバウルに、あらたに設けられた日本軍基地から、二つの部隊が出発することになっていた。 |

1942年4月18日、ドーリットノしのB25爆撃攘は、日本本土沖1,200キロの海上で空母「ホーネット」を発進、東京をはじめて空襲した

ノースアメリカンB25B「ミッチェル」爆撃機

発動機:ライト・サイクロン1,700馬力2 武装:12.7ミリ機関銃10、爆弾900キロ 最高時速:480キロ 航続距離2,090キロ

ドーリットルは東京空襲のため機関銃8挺をはずして標準燃料2,600リットノしと予備燃料2,900リットルを搭載した |

小さなほうの部隊は、一九四二年〔昭和十七年〕五月三日に、ソロモン諸島中のフロリダ島のツラギを占領した。そしてそこに水上機基地を開設する兵力を輸送することになっていた。

他の大きな遠征部隊は、ポートモレスビーを占領する任務が与えられ、重巡回旋と新たに完成した軽空母「祥鳳」とからなる部隊の援護を受けることになっていた。

「祥鳳」は一万一二六二トンの潜水母艦「剣崎」の改装艦で、零戦一二機、雷撃機九機を搭載していた。

9 初の日米空母決戦迫る top

複雑な作戦を全般的に援護する兵力として、原忠一海軍少将の指揮する「瑞鶴」[翔鶴」からなる第五航空戦隊と、二隻の重巡とがあり、全体の指揮官は高木武雄海軍中将であった。

日本軍は、アメリカ空母が南太平洋に配置されているのは一隻だけと信じていたので、この兵力で十分だと思いこんでいた。

彼らは自分たちの計画が暗号解読によってニミッツ提督にもれていたことを知らなかったのである。

ニミッツ提督はころあいを見はからって「レキシントン」部隊(オーブレ・フィッチ少将指揮の第十一任務部隊)を派遣して、「ヨークタウン」部隊(フランク・フレッチャー少将指揮の第十七任務部隊)と珊瑚海〔さんごかい〕の東口で合流させた。

五月一日、合流は予定どおり行われ、給油が開始された。

日本軍の行動が開始されたという情報が入ってきたとき、第十一任務部隊はまだ給油作業中であった。 |

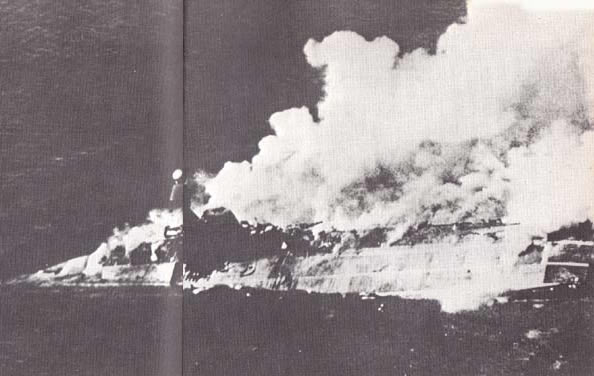

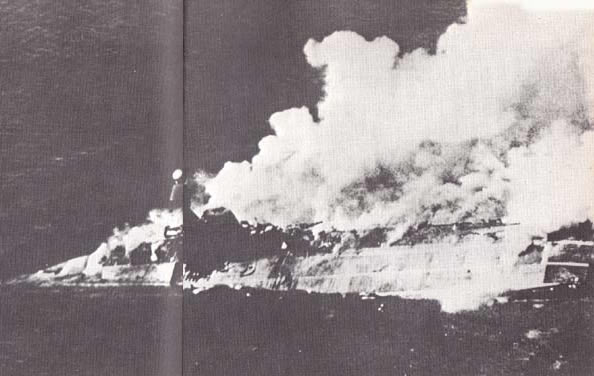

米空母機の攻撃をうけ炎上する空母「翔鶴」

|

給油を終らせるため「レキシントン」部隊を残して、フレッチャー少将の「ヨークタウン」部隊は北方に向った。

三日の夕方、日本軍がツラギに上陸したという報があり、翌四日朝の明けがた、「ヨークタウン」は急降下爆撃機と雷撃機とがらなる攻撃部隊を発進させた。

そして、さらに、午前と午後早くの二回にも攻撃部隊を発進させた。

しかし、この方面には攻撃目標も少なく、またパイロットたちも、今度が初めての戦闘参加であるという未経験者が大部分だったため、戦果も極めて少なかった。

駆逐船一隻とハシケ数隻が撃沈され、水上機五機が撃墜された。アメリカ軍の損害は三機であった。

|

潜水母艦「剣崎」を改装した軽空母「祥鳳」:珊瑚海海戦で沈没

|

10 舞台は珊瑚海 top

さらに重要な仕事がひかえていた。

日本空母部隊と遭遇することを予想して、フレッチャー少将はいったん南方に退避して、フイッチ少将やクレース英海軍少将指揮下の米豪連合の巡洋艦および駆逐艦部隊と合流した。

五月五日から六日にかけて、フレッチャー少将は確実な情報のくるのを待った。

しかし日本の艦隊が広範囲に分散していたので、マッカサー将軍指揮下の陸上基地の陸軍偵察機がソロモン諸島や珊瑚海方面を捜索、偵察して、日本軍部隊の所在位置を報告したが、この報告は相当に混乱したものであった。

そのため、フレッチャー少将は日本軍部隊の所在位置を、十分確めてから行動をおこすことにした。

空母部隊の北方海面は、空母機が捜索していたが、六日には惜しくも高木艦隊を発見する寸前のところで引返した。

高木艦隊は五日、ソロモン諸島の東側をまわって珊湖面を東進、さらに南方に向ってアメリカ空母を発見しようと捜索していた。

六日夜に、日本艦隊は再び給油のため北方に向った。

そのため、珊瑚海上を東西にのびていた帯状の低い雲に入り込むことになった。

一方、フレッチャー少将の手もとにあつまってくる雑多な情報の中には、正しい状況を伝えたのもいくつかあった。

ポートモレスビー占領部隊とその援護部隊が発見され、これからの動きを予想することができた。

クレース少将の部隊は、ポートモレスビー占領部隊が島々を通り抜けてニューギュアの東端付近に達するときに、これを阻止する目的で派遣された。

そして一緒にいた油槽船「ネオショー」とその護衛駆逐艦「シムス」を分派し、翌朝、日本軍が攻撃圏内に入ってくるように、夜間の針路をきめた。

夜明けをまって、索敵兼爆撃機一〇機を発進させ、広い海面の西方から北方の間の扇形捜索を行った。

北方の区域は、悪天候のために、高木提督の空母をみつけることはできなかったが、北西区間の索敵機からは、長い間待った日本艦隊、すなわち重巡四隻と空母二隻とが、四〇〇キロの距離にいるという報告がきた。

「レキシントン」からは、「ドーントレス」急降下爆撃機二八機、「デバステーター」雷撃機コー機、「ワイルドキャット」援護戦闘機一〇機からなる攻撃部隊が発進した。

その三〇分後に「ドーントレス」二五機、「デバステーター」一〇機、「ワイルドキャット」八機が「ヨークタウン」から発進した。

フレッチャー少将は、彼の全攻撃機と大部分の戦闘機を、この攻撃に投入したのだった。

この措置を、だれも非難できないであろう。

なんとなれば、パールハーバー奇襲の“悪漢”二隻が初めて報復できる距離にいたからである。

ところが、不幸にも、索敵機は通信上の誤りをやったようであった。

索敵機が母艦に帰ってきたとき、発見したのは巡洋艦と駆逐艦だけだったことを、フレッチャー提督は知ったのだった。 だが、日本空母一隻が北西方向にいることは確かなようなので、攻撃部隊はよびかえさなかった。

アメリカ空母部隊が、このようにあぶない状態にいる間に、高木部隊の空母からでた索敵機は、アメリカ空母を捜索していたのである。

もし、彼らが、それを発見したなら、アメリカ空母の運命は悲惨なものになったに違いなかった。

しかし、日本軍もアメリカ軍と同じような誤りをおかした。

捜索にでた攻撃機一機が「ネオショー」と「シムス」とを発見して、「ネオショー」を「空母」と報告した。

「瑞鶴」と「翔賜」から艦爆三六機、艦攻二四機の攻撃隊が大挙発進した。

そして二隻の船におそいかかり撃沈した。

日本軍が爆弾をおとしたその瞬間に、フレッチャー部隊の本当の位置が、日本の提督に知らされた。

その飛行機が帰ってくるまで、高木提督は何もすることができなかった。

11 真下の米艦隊を見のがす top

フレッチャー提督は、幸運にめぐまれた。

アメリカ軍の飛行機が小型空母 「祥鳳」を発見して、攻撃を集中した。

「祥鳳」に搭載されていた少数の零戦は「ワイルドキャット」と交戦して空母をまもろうとしたが、八機が撃墜されてしまった。「祥鳳」はあちこち体をかわしたが、爆撃と雷撃との集中攻撃を逃れることができず、一三発の爆弾と七本の魚雷が命中し、たちまちに沈没した。

勝ちほこったアメリカのパイロットたちが、帰艦したとき、三機だけが帰ってこなかった。

飛行機が帰ってきて、日本艦隊の位置がすべてわかったが、フレッチャー提督は、日本空母に攻撃を加えるには時がたちすぎていたので、翌朝までまつことにした。

一方、高木提督のほうは、経験ゆたかなパイロットたちは夜間の空母作業の訓練を受けていたので、余り気にならなかった。

薄暮攻撃を加えるため急降下爆撃機一二機と雷撃機一五機の攻撃隊が、高橋赫一少佐に率いられて発進した。

高橋少佐はパールハーバー攻撃のときの急降下爆撃隊主指揮官だった。

悪天候のため攻撃隊はアメリカ空母発見に失敗した。燃料が少なくなったので、爆弾や魚雷を捨てて帰途についた。

彼らは知らなかったが、そのとき日本攻撃隊は、めざすアメリカ空母の上空にいたのである。

アメリカ空母のレーダーは日本軍飛行機の近接を探知し、薄明かりのなかを「ワイルドキャット」戦闘機が攻撃阻止のために発進した。

無念やるかたない日本のパイロットたちは、探し求めてきた目標が、真下にあることを、攻撃されてはじめて知ったのである。

「ワイルドキャット」は暗くならないうちに着艦するようよ呼び返されるまでに、艦攻八機を撃墜した。

その他の飛行機は逃れた。高橋部隊は、さらに不面目な体験をすることになる。

これは、日本軍にレーダーがなく、また帰艦誘導電波の発信装置もなかったので、自分たちの空母を発見することが困難だったのである。

一一機が燃料欠乏のため海中につっこみ、高橋機を含む七機だけが帰艦した。

12 本格的な決戦 top

日米空母部隊の初めての会戦第一日では、得点は明らかにアメリカ軍がおおかった。

とはいえ、それは小ぜりあい程度のもので、本当の勝負は翌日となった。

夜明けとともに、両軍の索敵機が飛びたった。

清く青くすみきって、貿易風で白いちぎれ雲が点在する空からはアメリカ軍が、断続的なスコールに閉ざされている海面からは日本軍が、それぞれ姿をあらわすことになる。

双方の空母部隊は、ほとんど同時に発見された。両軍の攻撃部隊は、ただちに突進した。

日本軍から艦爆三三機、魚雷装備の艦攻一八機、零戦一八機が高橋少佐に率いられ、編隊をくんで南方へ飛んだ。

一方アメリカ軍からは「ドーントレス」四六機、雷撃機二一機、「ワイルドキャット」一五機が二群にわかれて出発した。

まず「レキシントン」隊が出発し、その後一〇分して「ヨークタウン」から第二群が出発した。

米軍機が目標に到着したときには、 「瑞鶴」は、激しいスコールにつつまれて姿をかくしていた。

そこで姉妹艦の「翔鶴」は米軍の攻撃を一手に引受けなければならなかった。

それは、全く申し分のない攻撃ぶりだった。

雷撃機は、急降下爆撃機の攻撃にあわせて雷撃し、「ワイルドキャット」は哨戒中の零戦とわたりあった。

しかしアメリカ海軍は、航空兵力による最初のこの海戦で、魚雷の重大な欠陥を暴露した。

多くの魚雷は、まっすぐ走らなかった。

しかも、米軍の魚雷は速力が遅く、はじめて大量の集中砲火をあびたパイロットたちが、至近距離まで十分行けず、やや遠距離から発射したため日本軍に容易に回避された。

「ドーントレス」が急降下して投下した二発の二二五キロ爆弾は目標に命中した。

「翔鶴」の飛行甲板は、ひどく破壊され、燃料に引火して燃えあがった。

13 「レキシントン」撃沈 top

「レキシントン」の攻撃隊は、そのうちに猛烈な雨雲の中に入って、離ればなれとなり、日本艦隊を発見できずに帰途についた。

「デバステーター」雷撃機の一機をのぞいた全機が攻撃に成功したが、「ワイルドキャット」の護衛機は六機に減少し、五機の雷撃機と「ワイルドキャット」三機とが撃墜された。雷撃機はいままでと同様、効果がなかった。

この日の苦境を救ったのは「ドーントレス」機であった。

四機だけが攻撃して、うち二機が撃墜されたが、一発の爆弾が「翔鶴」に命中して、さらに損害を加えた。

このため「翔賜」は戦闘をやめて引き揚げざるをえなかった。同艦の死者は一〇〇人以上に増加した。

日本軍の攻撃隊は、南方一五〇キロに米空母部隊を発見した。

各空母とも巡洋艦と駆逐艦でつくられた別々の輪型陣の中心に位置していた。

アメリカ軍は、レーダーを有効に使ってはいたが、まだ戦闘機を完全に管制するところまではいってなかった。

そのため艦爆と鑑攻の大群が急襲してきても阻止できなかった。 |

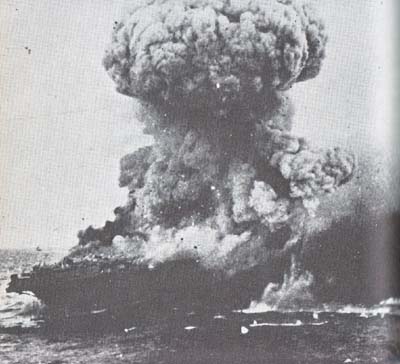

珊瑚海海戦で大破した米空母「レキシントン」の最期 |

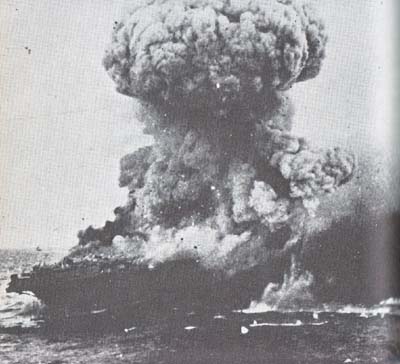

「レキシントン」に対する集中攻撃で二本の魚雷が命中し、二発の爆弾が飛行甲板を貫通した。

エレベーターは動かなくなり、火災が発生した。

「ヨークタウン」は、「レキシントン」にくらべ軽快な艦なので、発射された八本の魚雷を避けることができた。

一発の爆弾が命中したが、致命的な損傷ではなかったので、退避することができた。

双方の攻撃隊は大活躍をしていた。

二大海軍航空兵力の最初の激突は終った。

どちら側のパイロットたちも、賠大に戦果を主張するのはやむをえないことであった。

双方とも自分の方こそ勝利者だと信じていた。

しかしこの戦闘では、実質的には米軍に勝ち目があった。

「翔鶴」と「レキシントン」の損傷は同程度であった。

両艦とも戦列を離れたが、明らかに沈没の危険はなかった。

「ヨークタウン」は多少の損害をこうむったが、飛行機の使用はなお可能であった。

ただ「瑞鶴」は無キズであった。

14 日本、熟練パイロット失う top

しかし、日本軍はこの日四〇機以上の飛行機と高橋赫一少佐を含む、沢山の戦争経験豊かなパイロットを失った。

日本は前日にも「祥鳳」と、沢山の飛行機を失っていたのである。

米軍の損失は三三機であった。

いまや状況は劇的変化をきたすことになった。

「レキシントン」では、数回にわたる火災を消すことに成功した。

七度傾斜した艦は、油の移動で修正できた。

エレベーターはあがったまま動かなくなったので、帰還してくる飛行機は、飛行甲板上に並べることにした。

しかし甲板と甲板の間には破壊されたパイプや、タンクからもれる航空燃料の蒸気が充満して油断できない状態となっていた。

危険がしのびよってきつつあった。

十二時四十七分、発電機がスパークし、全艦をゆりうごかす大爆発が起った。

それは、その後起った、いくつかの爆発の最初のものであった。

爆発が起るたびに新しい火災が発生して、これを消しとめる手段はなかった。

午後遅くなって、火災は手のつけようがなくなった。いつ艦全体が爆発するかもしれなかった。

総員退艦の命令がだされた。

午後六時五十三分、駆逐艦から魚雷が発射されて、「レキシントン」は沈没した。

「レキシントン」の喪失は珊瑚海海戦の戦術的勝利を日本軍に与えた。

しかし、その時点ではハッキリしていなかったが、この戦いで失われた高度に訓練された日本の空母パイロットは、補充がきかず、日本軍にとって、余りにも犠牲が多過ぎて、ひきあわない勝利であることが、あとで判明することになった。

これらの空母パイロットの喪失と、「翔鶴」の損傷という損害は、日本軍をして、今まさに来たらんとする太平洋戦争の決定的な重大時機に、二隻の最も優秀で、最新の空母を戦闘不能の状態に置くことになるのであった。

15 日本最初のつまずき top

戦略的には、この海戦は日本の最初のつまずきで、日本が南方に進出し、オーストラリアおよび南の島々における、連合軍の諸基地を脅威におとしいれようとする野望を、挫折させることになるのであった。

また、瑚環海海戦は、海戦の新しい型を紹介することになった。

この海戦では対戦する両艦隊が、相互に視界内にはいらないまえに、勝敗がきまるのであった。

またユージーン・エリイ、クレマン・アデ、サムソン、ロングモア、アービング・チェンバース、モフェット、シムス、それから航空の初期時代に壊れやすい飛行機を、最初の空母甲板上に着艦させたパイロットたちの考えた着想が、完全に実をむすぶことになったのである。

top

**************************************** |