|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ガダルカナル沖の激闘(空母の歴史8)

驚異の一撃、ミッドウェー海戦によって、これまでの日本空母部隊の圧倒的な優位は一変した。

三隻のアメリカ空母は、日本海軍に大損害を与え、防衛面を東方に拡張しようとする日本の野望を粉砕した。

一方、南太平洋の珊瑚海海戦の結果、日本軍の進出がとまったのは一時的現象にすぎなかった。

ポートモレスビーに、海上から遠征軍をおくり、これを占領しようとした日本軍の企図は、陸上からの作戦に切りかえられた。

その作戦は、ニューギニア北岸から進出するものであった。

ダグラス・マッカーサー将軍が率いる南西太平洋軍のオーストラリアその他の連合軍は、これに反撃して、最後には、この進出を撃退することになった。

1 日米争奪戦のガダルカナル top

この間における、日本軍の戦略は、連合国軍のハワイ〜南太平洋地域間の海上交通路を遮断するにせよ、日本が短期間で占領した広大な地域の確保をはかるにせよ、ガダルカナル島の保有いかんにかかることが大きかった。

この島は、これまで殆ど聞いたこともなく、また、殆ど住みつくことができないような熱病の流行するソロモン諸島の小島だった。

どうみても、魅力のある島ではなかったが、ある一つの長所のために日米間の争いのタネとなった。

この島には、付近の島々にはない平坦な地域が北岸ぞいにあって飛行場建設が可能だったのである。

日本軍は、ソロモン諸島のツラギ島に水上磯基地をつくるとすぐに、ガダルカナル島へ設営隊をおくって、陸上飛行場の建設を始めた。

これを発見した連合軍の偵察機はその後、進行状況をじっくりみまもった。

この島の占領が、南西太平洋を支配するカギであることが、すぐに明らかになった。

2 虎視たんたん南太平洋部隊 top

この島を占領して飛行場を確保することは、ゴームレイ提督指揮の南太平洋部隊にとって重要であり、また緊急な任務であった。

この作戦に必要なことは、この島の周辺の海面を支配することだった。これは陸上で戦っている味方部隊に対して、海から補給を続ける必要があるからであった。

海面を支配することは、その海面上空の制空権を確保することが必要になるが、陸上基地の航空兵力がないので、海軍航空兵力に依存するより方法がなかった。

ニミッツ長官は、ミッドウェー海戦の結果、指揮下の空母四隻のうちから「エンタープライズ」「サラトガ」(修理完了後に新編入)および「ワスプ」(大西洋から回航)の三隻を南太平洋部隊に充当できた。

空母部隊の指揮官はフランク・フレッチャー海軍中将、旗艦は「サラトガ」であった。

連合軍攻略部隊は一九四二年〔昭和十七年〕八月七日、ガダルカナル沖に到着した。最も近い日本航空基地ラバウルは、そこから約一〇〇〇キロはなれていた。 |

米太平洋艦隊司令長官

チェスター・ウィリアム・ニミッツ海軍大将

|

ラバウルから来攻してきた日本海軍の陸上攻撃機は、島の周辺を巡航中の空母から発進する「ワイルドキャット」戦闘機の大群に撃墜された。

大型輸送船の集団が、日本機の爆撃をたくみにのがれて、一万七〇〇〇人におよぶアメリカ海兵隊を、殆ど無キズのまま上陸させ、ほぼ完成していた飛行場を占領した。

飛行場は、ミッドウェー海戦における空の勇士の功績をたたえて、ヘンダーソン飛行場と名づけられた。

海兵隊の急降下爆撃機隊と戦闘機隊とが、まもなく進出してきた。

日米両国は、いまやガダルカナル島に増援兵力をおくりこむことで必死であった。

日本は、主として駆逐艦を使用して夜間緊急輸送をした。アメリカ軍では、これを“東京急行”と呼んだ。

山本長官は、いまなお、優勢な戦艦、重巡などを活用しうる海上戦闘をもくろんでいた。

山本長官は連合艦隊をトラック島の南方に進出させた。

八月二十一日には、そこから出撃して、ラバウルを出発した輸送船の小部隊を支援した。

この輸送船部隊の直接護衛には、駆逐艦、いわゆる“東京急行”と重巡四隻があたった。

3 兵力分散する山本構想 top

山本長官の計画は、こみいったもので、ミッドウェー海戦で命とりとなった例の兵力分散型のものだった。

潜水艦で構成された広範囲の哨戒機に続いて、前進部隊があり、それは六隻の巡洋艦と水上機母艦「千歳」で編成されていた。その前方には二隻の戦艦と三隻の巡洋艦とがらなる前衛隊があり、これは前方捜索が任務だった。

指揮官は近藤信竹中将であった。

この後方に、「瑞鶴」「翔鶴」からなる空襲部隊があって、南雲中将の旗艦は「翔鶴」であった。

彼らは、ミッドウェーの復讐とメンツをたてることを願ってやまなかった。

このほか、もう一つの、日本特有の購想にもとづく一隊があった。

これは犠牲的なオトリ、もしくは牽制隊で、小型空母「竜驤」が中心をなしていた。

日本がやろうとすることは、たいていアメリカ軍に事前にわかっていた。

もちろん、細かいところまではわからなかったが、フレッチャー提督の指揮する第六十一任務部隊を、八月二十一日までに珊瑚海の東口に到着させる必要があることぐらいは、十分わかっていた。

その海面から毎日、空母三隻の搭載機をつかって哨戒が実施された。

これら哨戒機は二十三日早朝、前方に進出していた日本の潜水艦二隻を発見して攻撃を加えた。

最初に発見された日本の水上部隊は輸送船団で、これを発見したのはアメリカ海軍航空部隊の基地水上機であった。ただちに空母「サラトガ」とへンダーソン基地から攻撃磯隊が出撃した。

しかし、雨と低い雲とで発見できなかった。

日本の輸送船団はアメリカ磯来襲の報を受けて、一時反転中だったのである。

4 だまされたフレッチャー提督 top

日没がちかづくと、攻撃隊はへンダーソン基地に着陸して夜をすごどした。空母機は翌朝、帰艦した。

この間、フレッチャー提督は、水上機の報告の意味を誤解して、日本軍はいないものと思い、空母「ワスプ」を給油のため分派する決意をした。給油船との会合場所は、南方約四五〇キロの海上だった。

夜になると、日本艦隊が南方に向って進撃してきた。そのためフレッチャー提督は、兵力の三分の一が不在中に、日本軍と遭遇するという事態を招くことになろうとしていた。

二十四日早朝、水上機はまたも敵情をもたらした。それによると、日本空母部隊は北方約五五〇キロにいた。

フレッチャー提督は、最初は珊瑚海海戦のときよりも、一層注意ぶかかった。

彼は水上機の報告に疑惑をもっていたので、偵察攻撃のため爆撃機と雷撃機二九機を発進させただけであった。

実際には、報告にあった空母群とは「竜驤」一隻のことであった。

この空母は、オトリの役目をはたすためと、また同時にへンダーソン基地を爆撃するために、主力部隊から分派されたものだった。

フレッチャー提督の旗艦「サラトガ」のレーダーは、「竜驤」から発進した攻撃隊が、西方約一八五キロの海上をヘンダーソン基地に向って飛行中であることを探知した。

(この編隊は、ヘンダーソン基地で、海兵隊の戦闘機によりひどいめにあうことになった)。

そこで、彼は、これを十分攻撃の価値があるものと考え、急降下爆撃機三〇機と新式のグラマン「アベンジャー」雷撃機とからなる攻撃隊を発進させた。

珊瑚海のときと同様、フレッチャー提督は、主攻撃目標である日本空母部隊の位置を確認せずに、攻撃兵力の大部分を発進させてしまった。

広範囲に派遣された「エンタープライズ」の索敵機隊がこの主目標を発見した。

「サラトガ」の攻撃隊は、すでに相当進撃しており、あらたに指令を与えるために、無線電話に呼び出すことはできなかった。「サラトガ」の攻撃隊は、あわれな“身がわりヤギ”である小さな「竜驤」を発見した。

急降下爆撃機は、数発の命中弾を与え、また雷撃機は魚雷一本を命中させて沈没させた。

「エンタープライズ」から索敵にでた爆撃機が、主攻撃目標のうち「翔鶴」を一機ずつで攻撃したが、たいした損害は与えなかった。

幸いなことには、フレッチャー提督の、かつての経験でとくをしたことが、一つあった。

それは、相当数の戦闘機兵力を手もとに残しておいたことだった。

南雲空母部隊から、多数の攻撃機が来襲して、「エンタープライズ」に攻撃を集中したときに、五〇機以上の「ワイルドキャット」で防戦することができたのである。 |

米空母「エンタープライズ」:日本軍雷撃機の攻撃をうける

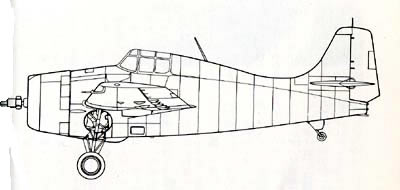

グラマンF4F「ワイルドキャット」

太平洋戦争初期の米海軍主力艦上戦闘機であった。性能は零戦におとったが善戦した。

発動機:ツイン・ワスプ1,200馬力 武装:12.7ミリ機関銃4、爆弾100キロ 最高時速:530キロ(高度6,400メートル)上昇力:毎分660メートル 実用上昇限度:11,000メートル 航続距離:1,400キロ 自重:2,670キロ 全備重量:3,200キロ 全幅:11.58メートル 全長:8.76メートル |

5 東ソロモン海戦終る top

その当時は、戦闘機に対する指示管制が効果的ではなかった。

そのうえ、レーダー・スクリーンは、帰艦する味方銭と対潜哨戒機とで混乱していた。また、戦闘がはじまると、興奮したパイロットたちの会話で、無線電話も混乱し、戦闘機に対する指令が不可能となった。

低空で飛んできた日本の雷撃機は、戦闘機に圧倒されて、一機も防御圈を突破できなかった。

しかし、五五〇〇メートルの上空から来襲した艦爆のほうは妨害されずに急降下にうつった。

だが、日本爆撃機は降下中、通過不可能と思われるような砲火の弾幕にぶつかった。

とくに新しい戦艦「ノースカローフイナ」が装備した、ぜいたくきわまる対空火器はものすごかった。

このため急降下中、相当数の飛行機が撃破されたが、それでも最後までも生きのびた機が「エンタープライズ」に三発の直撃弾を与えた。

爆弾はうすい飛行甲板をつらぬいて、下方でさく裂して火災を起した。

だが火災は一時間以内に消され、飛行甲板の爆弾の穴はふさがれて、二四ノット〔時速約四五キロ]で航行しながら飛行機を収容した。

好敵手である空母同士の激突、すなわち東ソロモン海戦は終った。

第六十一任務部隊は、給油のため南方に後退して「ワスプ」と会合した。

「エンタープライズ」は修理にまわすことになった。

南雲部隊は無キズのままであったが、多くの飛行機と、パイロットを失い、後退して補充しなければならなかった。

補充要員は、回をかさねるどとに訓練度の低いものとなり、数も少なくなっていった。

この戦闘の発端となった日本の輸送船団は、支援をうけられず自力で前進するよう取残されたが、ヘンダーソン基地からの飛行機とアメリカ陸軍爆撃機とに攻撃された。

そのため大被害をだして退避し、つぎの好機を待つよりしかたがなかった。

6 日本潜水艦の活躍 top

ガダルカナル争奪の一回戦はすでにはじまっていた。

そこでは日米両軍の水上部隊の間に、血なまぐさい戦闘がくりかえされていた。

夜戦では、日本軍はレーダーがないにもかかわらず、すぐれた技量と訓練とで再三勝利をおさめた。

しかし昼間は、ガダルカナル島周辺海面の制海権は、航空兵力の優勢な米軍のものであった。

ヘンダーソン航空基地の収容能力は限度があるうえに、しばしば夜間に猛烈な日本艦隊の砲撃を受けて無力化された。そのため、すべてが珊瑚海の東口から作戦する南太平洋軍所属の空母兵力に依存することになった。

ところが、その空母部隊さえも、日本潜水艦の待ちぶせに対する細心の注意を欠いたため、あやうく絶滅されそうなところまで追いこまれた。

パールハーバーで修理をする「エンタープライズ」の交代として「ホーネット」が到着した。空母機が毎日飛んでいるところは、殆ど同一海面だった。

八月三十一日「サラトガ」部隊が「ホーネット」部隊とともに一三ノット〔時速約二四キロ〕の通常速力で哨戒中、待ちぶせしていた日本潜水艦「伊号二十六」が、苦もなく「サラトガ」に魚雷を発射した。幸い、命中魚雷一本だけだったので、修理のためパールハーバーに帰ることができた。いまや、アメリカの空母は二隻に減少した。

六日後、今度は「ホーネット」が日本潜水艦「伊号十一」に雷撃されたが、かろうじて回避した。

当時、この海面のことをアメリカの水兵たちは “魚雷交差道”と呼んでいた。

九月十五日、日本潜水艦「伊号十九」は同海面で行動中の米任務部隊を発見して、「ワスプ」に魚雷三本を命中させた。「ワスプ」は放棄するのやむなきにいたり、結局は沈没した。同じころ、戦艦「ノースカロライナ」と駆逐艦一隻が、「ホーネット」部隊の警戒艦として行動中、ともに雷撃をうけ損害をこうむった。伊号「十九」か、同じ海面にいた伊号「十五」によるものであった。 |

米空母「ワスプ」の最期

潜水艦「伊号十九」の攻撃により魚雷三本が命中、.大損傷をうけた

その後送油管からもれた燃料によるガスに引火し

大爆発をおこして沈没した

|

7 両軍の増援部隊くりこむ top

情勢が絶望的なものに近づきつつあったので、ニミッツ提督は、「エンタープライズ」の修理を突貫工事で急がせた。

十月十六日「エンタープライズ」は、新戦艦「サウスダコタ」と駆逐艦九隻の増援兵力とともに、南太平洋に向って出航した。

これらの部隊はトーマス・C・キンケード海軍少将の指揮下で、第十六任務部隊と命名された。

これで、あらいざらい、兵力がかきあつめられたことになった。

「サラトガ」の修理は、十一月おわりまで完成しなかった。

しかし事態はだんだんあかるくなってきた。

年末には空母「エセックス」が就役する予定だった。

「エセックス」は一一隻の同型艦の第一艦で、排水量は二万七一〇〇トン、搭載機数は一一〇機だった。

ついで排水量一万一〇〇〇トンの軽空母「インデペンデンス」が、一九四三年〔昭和十八年〕一月に就役する予定であった。

この艦は一〇隻の経巡改装艦の第一艦で、各艦の搭戦機数は三五機だった。

それまでは二隻の米空母は、日本の「翔鶴」「瑞鶴」と二隻の小型空母「隼鷹」「飛鷹」(飛鷹〔ひよう〕は隼鷹の姉妹艦で艦隊編入まぢかであった)、それに小型空母「瑞鳳」とに対抗しなければならなかった。 |

サンタクルーズ海戦における

第十六任務部隊指揮官

トーマス・C・キンケード海軍少将

|

日本軍には、新規追加の空母はなかったが、一九四三年末になると、二隻の客船改装空母が完成する予定であった。

ガダルカナル島では、島の争奪戦が続いていた。その重大な状況のもとで、十月二十二日、山本長官は、全連合艦隊兵力を、ガ島支援のためサンタクルーズ島の北方海面に向って南下させた。

最高指揮官は近藤中将であった。

その兵力は例のごとく、広範囲に分散した数個の部隊から編成されていた。

近藤長官は重巡「愛宕」〔あたご〕に将旗をかかげ、いわゆる前進部隊に位置していた。

前進部隊は巡洋艦四隻、戦艦二隻および駆逐艦、小型空母「隼鷹」とその警戒駆逐艦で構成されていた。

「隼鷹」隊は、主隊とは別行動した。

その約二二〇キロ南東方に、空襲部隊として空母「翔鶴」(南雲長官旗艦)「瑞鶴」「瑞鳳」が、駆逐艦警戒陣をしいて行動していた。また南雲部隊の南方約一一〇キロには前衛隊がいて、これは戦艦二隻、重巡三隻、駆逐艦警戒陣とからなっていた。

あらたに南太平洋軍指揮官となった攻撃精神おうせいなハルゼー海軍中将が、この日本艦隊に挑戦しないで、黙ってやりすごすはずはなかった。

そのため第十六任務部隊が到着するや、ただちにサンタクルーズ沖で、第十七任務部隊の「ホーネット」部隊と合流するよう命令した。

二十四日、合流してキンケード少将が全般の指揮をとることになった。

彼の命令で諸島周辺ぞいに北方を捜索哨戒した。

南雲部隊は、二十五日に哨戒中の「カタリナ」飛行艇によって発見された。

すでに空母からは捜索兼爆撃機隊が発進していたが、日本艦隊は北方に変針していたため、この爆撃隊は目標を発見できなかった。

日本の空母部隊が再び発見された。

陸軍爆撃機と海軍の魚雷搭載の「カタリナ」飛行艇は、夜間攻撃をかけたが、すべて失敗した。

8 日米両軍機ともに発進 top

キンケード少将も、空母のパイロットたちと同様に、陸上基地の長距離偵察機の報告する、日本空母の位置には不信感をもっていた。

また、フレッチャー提督が、かつて性急に攻撃機隊を発進させて失敗した事情も、十分知っていた。

そこで二十六日朝、「エンタープライズ」から、八組の「ドーントレス」索敵兼爆撃機隊を発進させ、扇形に海面を捜索した。

索敵機隊出発と前後して、ハルゼー提督から、かれ特有の短い命令が届いた。

それは「反復攻撃せよ」というものであった。

しかし、かれが攻撃部隊を発進させたのは、午前六時五十分、南雲部隊が約三七〇キロのところで発見されたという、索敵隊からの報告がきてからであった。

午前七時三十分、「ホーネット」から急降下爆撃機一五機、「アベンジャー」雷撃機六機、「ワイルドキャット」戦闘機八機が発進した。

ついで三〇分後、「エンタープライズ」から急降下爆撃機三機、「アベンジャー」八機、「ワイルドキャット」八機からなる攻撃隊が発進した。「ホーネット」からは第二次攻撃隊として「ドーントレス」九機、「アベンジャー」九機、戦闘機九機が八時十五分に発進した。

南雲提督のほうでも、キンケード部隊の位置を殆ど同時に知ることができた。

だが、南雲提督のほうがはやく行動にでた。午前七時までに六五機からなる攻撃隊――その約半数は護衛の零戦であった――が、三隻の空母から発艦したのである。

第一攻撃隊(雷撃)は「翔鶴」飛行隊長村田重治少佐が、第二攻撃隊(爆撃)は「瑞鶴」飛行隊長高橋定大尉がそれぞれ率い、ともに一団となって進撃した。

攻撃隊が発進するとまもなく、上空の断実のなかから、二機の「ドーントレス」がカナキリ声で叫ぶように、金属音をひびかせて急降下してきた。

二二五キロ爆弾は、「瑞鳳」の飛行甲板中央に命中し、大穴をあけて炎上させた。

その結果「瑞鳳」は、その後の作戦には参加不能となった。

S・B・ストロング少佐とC・B・アーヴィン少尉は、さきに「エンタープライズ」から二機ずつ組んで出発した索敵横隊の一組のパイロットたちであった。

彼らは雲を利用して、上空哨戒中の零戦をたくみにまいて、妨害もなしに攻撃に成功したのであった。

その間、両軍の攻撃隊は、互いに攻撃目標に向って飛行中であった。

アメリカ攻撃隊は三機ずつにわかれた編隊で、また日本攻撃隊は全横が一緒にまとまった隊形で、互いに、反対方向に飛んでいくのを認めあっていた。

とつじょ、日本機隊の零戦の大群から一〇機あまりが分派されて、太陽を背にして「エンタープライズ」の攻撃隊におそいかかってきた。

「アベンジャー」四機と「ワイルドキャット」四機が撃墜されたが、零戦の被害は三機であった。

キンケード部隊は、約一八キロの間隔をとった二部隊にわかれて行動していた。

「エンタープライズ」には、最新式のレーダーが装備されていたので、防御面では明らかに有利であった。

だが、戦闘機の誘導経験に欠けており、戦闘機の管制はあまりよくできなかった。

9 「ホーネット」致命傷 top

まえの攻撃のときとは反対に、今度は、日本の急降下爆撃鏡隊が戦闘機に阻止された。

しかし雷撃機隊のほうは、低空を飛んで米艦艦の防御砲火圏内にはいるまでは、戦闘機に邪魔されなかった。

また日本の艦爆隊に対する戦闘機の攻撃もおそすぎて、日本人特有の決死の勇気をもってしかけてくる攻撃をくいとめることはできなかった。

この危急存亡の時機に、はげしいスコールが「エンタープライズ」をおおいつくした。

そのため「ホーネット」が、日本機の攻撃を一艦で受け止めることになったのである。雷撃機隊は発射位置にたっするまえに、約半数が撃墜された。 |

米空母「ホーネット」の最期:彼弾した日本軍爆撃機が艦橋に突入、このため大損傷をうけ放棄された。 |

隊の先頭で指揮していたパールハーバー攻撃いらいのベテラン・パイロット村田重治少佐もその一人であった。

だが、残りの半数は、肉薄攻撃をおこなって「ホーネット」の左舷側に二本の魚雷を命中させた。

しかし、三本目の魚雷をもった艦攻は燃えあがった。

パイロットは、自ら空母の艦首に激突して、前部エレベーター付近に爆発を起させた。

雷撃と爆撃とによる完全な同時攻撃で、艦爆隊はかろうじて戦闘機の防衛陣を突破したが、指揮官高橋大尉の飛行機は披弾して損傷し、隊列を離れた。

次席指揮官であった石丸豊大尉は、隊をまとめ五二〇〇メートルの高度から急降下に入ったのである。

猛烈な防御砲火のアラシから脱出したものは少なかったが、海中に突入するまえに、三機だけは二二五キロ爆弾を空母に命中させた。

一発は飛行甲板上で爆発し、他の二発は数層の甲板を貫通して爆発した。

艦爆隊を指揮した石丸大尉自身は、致命傷を受けた。

彼は「ホーネット」の上甲板構造物に、飛行機もろとも激突した。

信号艦橋を破壊したうえ、甲板を貢通して爆発し、猛烈な火災を発生させた。

このものすごい数分間で、空母「ホーネット」は、動かない燃えている難破船になりさがった。

しかし、この成功に凱歌をあげて飛びさった日本のパイロットたちも、その数は少なかった。

〔この海戦では村田重治、関衛各海軍少佐、鷲見五郎、山田昌平、今宿滋一郎、梼原正幸、石丸豊各海軍大尉をはじめとし、数多くのベテランパイロットが戦死し、その後の空母飛行隊の再編成に多大の困難を生じた〕

10 「翔鶴」ねらわる top

このときまでに、アメリカ攻撃機隊は、広く分散していた日本艦隊上空に到着しつつあった。

これらの飛行機は少数機ずつ発艦し、途中でさらに分散した。

「ホーネット」の第一次攻撃機隊は、急降下爆撃機一五機と「ワイルドキャット」四機とをウデヘルム少佐が指揮していた。彼らは、日本艦隊の前衛隊だけしか発見できなかったので、これを攻撃した。

「アベンジャー」隊は、いまだに改良されない魚雷のため、戦果はあがらなかった。

「ホーネット」の第二次攻撃隊の急降下爆撃隊の一機は、巡洋艦「筑摩」を攻撃し、大損害を与えた。

この日の功労者は、ウデヘルム少佐の率いた編隊であった。

わずかばかりの護衛戦闘機は「隼鷹」の零戦と交戦して、やられてしまった。

彼は前進をつづけ、ついに「翔鶴」といまなお炎上中の「瑞鳳」とにめぐりあう幸運をつかんだ。

零戦が襲いかかってきて、ウデヘルム機は海上に不時着水した。

ほかにも「ドーントレス」一機が撃墜され、二機は損傷を受けて帰途についた。

しかしJ・E・ポース大尉に率いられた残りの飛行機は、「翔鶴」上空にたどりついた。

猛烈な砲火をくぐりぬけて四五〇キロ爆弾三発を命中させた。

「翔鶴」の飛行甲板は、まがりくねった鋼鉄くずにかわりはて、格納庫は破壊されて火災がおこった。

速力は二一ノット〔時速約三八キロ〕におちた。

「翔鶴」は「瑞鶴」とともに、ようやく戦場を離れた。

そしてその後の、最も重大な九ヵ月間は戦闘に参加できなくなったのである。

サンタクルーズ島沖海戦において、日本軍が「ホーネット」を破壊するのに、多くの人命と飛行機とを失ったとはいえ、この段階においては海戦の勝利の栄誉は、日本軍にあったというべきであろう。

しかしアメリカ軍も攻撃力の発揮という点では、その最善をつくしたものといえるだろう。

11 「エンタープライズ」を再度強襲 top

「翔鶴」と「瑞鶴」の四四機からなる第二次攻撃機隊は、関衛少佐が艦爆隊を、今宿滋一郎大尉が雷撃隊を率いて、午前八時二十二分、発進した。さらに「隼鷹」の二九機もともに作戦できる状態だった。

関少佐指揮の急降下爆撃横隊は、「エンタープライズ」上空に到着した。

このとき「エンタープライズ」はちょうど「伊号二十一」潜水艦から、雷撃をうけ、これを回避したときで、注意がそっちに集中していた。

日本機は、空母と戦艦「サウスダコタ」を含む警戒陣の各艦から猛烈な砲火を受けた。

日本機の機数がわずかだということは知られていたが、それでも「エンタープライズ」に三発の命中弾を与えた。

「エンタープライズ」は前部エレベーターが使用不能となったほかは、幸いにも飛行甲板の被害は修理可能の程度で、速力および行動力は影響をうけなかった。

夜おそくなって、日本の雷撃機が攻撃してきたときにも「エンタープライズ」は、すべての魚雷を回避できた。

空母の乗員たちは、着艦しようと旋回していた飛行機の大群を収容するため飛行甲板の修理に懸命だった。

飛行機の燃料タンクは急速にカラになりつつあった。

ちょうどそのとき「隼鷹」の攻撃隊が、突然、雲の中からあらわれて急降下してきた。

二〇機が「エンタープライズ」を攻撃した。だが、彼らは、筋金入りの老練な空母パイロットではなかった。

そのため一発の命中弾もなかった。

警戒艦を攻撃した爆撃機は、戦艦[サウスダコタ」と経巡「サンフアン」に一発ずつ命中させた。

戦艦は装甲があるので被害はなかった。

だが、経巡には装甲が全然なかったので、徹甲爆弾は爆発前に甲板全部をキレイに貫通したが、これも助かった。

「エンタープライズ」は、上空でまちわびている自艦機の収容ができる程度に修理ができあがった。

しかしキンケード少将の航空兵力は、攻撃用、防御用ともに、殆どやられてしまっていた。

だが、日本軍はそうではなかった。

巡洋艦「ノーザンプトン」に曳航されていた「ホーネット」を攻撃するために、六機の雷撃機が水面低くまで舞いおりてきたとき、日本軍にはまだ攻撃力が残っていたことが明らかになった。

一本の魚雷が空母に命中し、ついに「ホーネット」を救おうという希望をコッパミジンに打ちくだいたのであった。

艦を放棄する準備がなされている間に、さらに二回の急降下爆撃をうけ披弾した。

この勇敢な空母「ホーネット」は沈没しなかった。

米駆逐艦からの魚雷と一二・五センチ砲とで沈めようとしたが、それでも浮かび続けていた。

夜になって、アメリカ艦隊が撤退したあと、日本軍の魚雷で最後のとどめをさされた。

12 戦術的には日本の勝利 top

海戦としての見地からみれば、このサンタクルーズ諸島沖海戦の戦術的勝利は、東ソロモン諸島沖海戦のときよりも、兵力が優勢であった日本艦隊に帰すべきであろう。

太平洋上で作戦可能な航空母艦のすべてには旭日旗がひるがえっていた。

「瑞鶴」「隼鷹」「飛鷹」それらはガダルカナル島への海上入り口をおさえた。

いまやガダルカナル島の運命は、日本軍の手中にあると考えられたに違いなかった。

ところが、結果はちがった。日本軍には空母機パイロットがこうむった大損害のため、小型空母二隻に配置するのにやっとのパイロットしか残っていなかった。このため、これらの二隻で一〇〇機以下の飛行機しか使用できなかった。

米軍がヘンダーソン飛行場を確保していることは、日本軍の空母の優位と相殺してあまりあった。

十一月十二日までに、「エンタープライズ」はヌーメア〔オーストラリア東方〕で応急修理を完了して、再び作戦可能となった。それで、ガダルカナル島周辺海域の昼間の支配者の役割は「エンタープライズ」が演ずることになった。

夜間になると、日米両軍は血なまぐさい死闘をくりかえした。

この夜戦では、あるときは日本軍に、あるときは米軍にと、勝運が揺れ動いたが、結局、日本軍は、島で日々消耗しつつある陸上兵力の補給を中止せざるをえないことになった。

これらの戦闘は、しばしば勝敗がはっきりしないことが多かったが、日本軍が有利なときでも、日本部隊が引き揚げるときには夜明けとなって、航空攻撃にさらされた。

この航空攻撃の主役は「エンタープライズ」の飛行機隊であった。

アメリカ軍に重大な損害を与えた夜戦が終った十一月十三日の朝、「エンタープライズ」の雷撃機隊は、損傷していた巡洋戦艦「比叡」を攻撃して、行動不能にした。

「比叡」は乗組員の手で沈められることになった。

翌日には、日本の巡洋艦戦隊が飛行場に夜間砲撃をしたが、ガダルカナル島基地と「エンタープライズ」から出発した攻撃隊が協力して、巡洋艦「衣笠」を撃沈し、その他に損害を与えた。

そのとき一一隻の輸送船からなる日本の大船団とその護衛艦艇が、ガダルカナルに向っていたが、発見されて昼間は米海軍機の攻撃を受けた。そのため、日没までに、わずか四隻を残して全部沈没した。

ガダルカナル島沖でもう一度激烈な夜戦が行われた。

その戦闘では、米艦隊は、レーダー管制射撃のために、最後のドタンバで、最終の勝利をかちとることができた。

その戦闘中に四隻の日本輸送船が海岸に乗りあげて輸送物資を陸揚げしたが、夜明けとともに米海軍機によって破壊された。これらの戦闘はガダルカナルの運命を決定したものであった。

それから数ヵ月をへて、さしも頑強な日本軍も自ら敗北を認めて、島から生き残りの将兵を撤退させることに踏みきったのであった。

13 米、一挙に中部太平洋へ top

いまや、南西太平洋における戦争は新しい形式をとることになった。

それは、連合軍が、島から島へと、ソロモン諸島やビスマルク諸島を、跳び石づたいに、一路フィリピン諸島の奪回ヘと向ったのである。

この形式の戦いでは、空母兵力の活動する余地は殆どなく、もし、これに加われば、大きな危険にみまわれるだろう。

しかしいまや、米空母兵力のすばらしい拡張計画は軌道にのりつつあり、新兵器を手にいれることができるので、アメリカ統合参謀本部は、新しい戦略を開始できる立場にあることを自認した。

それは遠くの島々を、遅いテンポで進攻するかわりに、いっきょに中部太平洋の日本の防衛の中枢地点を攻撃することであった。

だが、これが全面的に実施されることになる以前に、空母の話について、新しいページがヨーロッパ戦域でも書かれていたのである。我々は、つぎに、この戦場に戻らねばならない。

top

**************************************** |