|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

日本、世界の強国へ(日本海海戦10)

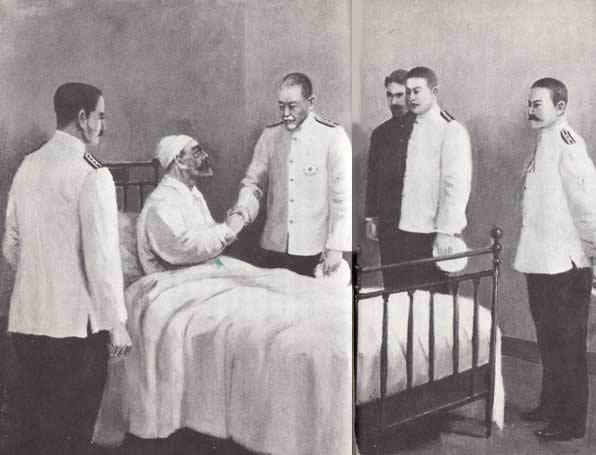

ロジェストヴェンスキーは「ベドウイ」から佐世保の海軍病院へ移され、日本医師団の慎重な手当を受けた。

医師たちは、頭蓋から砲弾の破片を摘出し、看護婦の一人にくわえられた彼の姪の協力をえて、ほどなく、見舞客にあえるまでに回復させることができた。

六月三日、はじめての見舞客の一人は、東郷であった。

つつましくかざられた病室に、ロジェストヴェンスキーはまだ頭に包帯をまいたまま横たわっていた。

両司令長官の面会は、まず東郷が、病院設備がいかにも粗末であることをわびる言葉ではじまった。

この病院は貴賓の患者のために設計されたものではないので、と東郷は説明した。

それから、同じ海軍軍人として、戦闘でのロジェストヴェンスキーの勇気をほめたたえた。

東郷の公式伝記作家は、その東郷の言葉を、つぎのように書いている。

「軍人として、名誉ある敗北を少しもはじることはありません。

我々戦うものは、勝つにしろ負けるにしろ、ともに苦しみます。

大切なことは、我々がその義務を果したかどうかです。

二日間の戦闘中、貴官の将兵諸子は、実に勇敢に戦われた。

私は、心からの賞賛をおしみません。貴官は偉大な任務を遂行され、途中はからずも負傷されました。

私は貴官に心からの尊敬をささげます。どうか一日もはやく回復されますように」

「私は貴官に敗れたことをくやんではおりません」

握手をかわすとき、ロジェストヴェンスキーは、こう答えたと伝えられている。

1 対馬海峡に革命を誓う top

佐世保には六〇〇〇人もの捕虜を収容する設備はなく、ほとんどは、九州の熊本の町に近い陸軍捕虜収容所に送られた。

ノーヴィコフ・プリボイが語るところによると、その収容所で士官と水兵たちとは、水兵たちの革命熱が原因で、争いがたえなかったという。

一方プリボイは、とらわれの身の悲しさを、はかないロマンスでなぐさめることができた。

収容所の通訳の妹がロシア文学にあこがれており、共通の話題から、二人のあいだに愛情がめばえたのである。

翌年一月のはじめ、捕虜の多くは、ウラジヴオストクヘ船で送還された。

五〇〇〇人近い戦友が海底に眠っている対馬海峡を、彼らは生きて再び通ることができたのである。

プリボイはこう書いている。

……気圧計はさがり、激しい北風のなかを、我々は対馬の近くを通りかかった。

ほとんどの人が上甲板へのぼってきた。

仲間を失った人々は、苦悩にみちた目で、さかまく海面をさがすようにながめまわした。

だがどこにも、あのすさまじい戦闘の痕跡はなかった。……数人が帽子をとった。

すると命令が発せられたかのように、他のものもこれにならった。

一分か二分のあいだ、大きな墓のうえですすり泣いているような風音に聞き入りながら、みんな青白い沈鬱(ちんうつ)な表情で立ちつくしていた。

火夫のバクラノフが、甲板の中ほどへ歩いてきて、閉じたハッチに足をのせ、しっかりと立った。

海水のしずくでぬれた、彼の角ばった下顎は、自信の表情を示していた。

彼は、やがて、とどろくような太い声でしゃべりだした。

「親愛なる対馬海戦の戦友諸君よ。きみたちはいま、我々の同志の悲しい運命をその目で見たのだ。

なぜ彼らは死んでいったのだ? これはいったい誰の責任なのだ?

我々は知りすぎるほど知っている。君たちがどう思っているか、俺にはわからない。

しかし俺は、これに責任のある連中の首をねじきってやりたい。

そして、心臓が鼓動を続けるかぎり、この糾弾の仕事を続けていかなければならないと思っている。

今度戦争に行くときは、朝鮮の森へ行くためではなく、我々自身の、よりよい生活を勝ちとるために行くのだ。

我々は、国内の敵へ向うのだ。

日本人が我々の船をここに沈めたように、我々は、皇帝専制の体制を流血のなかに溺死させるであろう」

“万歳(ウラー)!”という歓声がわきあがった。 |

2 革命の炎あがる top

ロシアの一九〇五年〔明治三十八年〕は、ペトログラードの“皿の日曜日”ではじまった。

極東での戦局が悪化するにつれて、国内の分裂抗争はますます高まり、さらに対馬海戦の終結が、その抗争の火に油を注いだ。

その火を、明石大佐は、たくみにあおりたてていた。

秋になると、ゼネスト、暴動、公然とした反政府活動は、ロシアの隅々まで拡がり、十月半ばには、レオン・トロッキー〔注〕という弁論のすぐれた革命家が、全国的なストライキを指導し、やがて“ソヴィエト”つまり評議会という新しい組織がつくられた。

〔注=ロシア革命の指導者の一人。ソヴィエト政府成立後、外務・陸海軍人民委員を歴任したが、スターリンとの論争に敗れて失脚し国外に亡命、メキシコで暗殺される〕

それは、プロレタリアート〔労働者階級〕から一〇〇〇人について一人のわりでえらばれる代議員で構成された。

その結果、皇帝宣旨が発布され、これにより十月三十日、最初のドッーマ(ロシア帝国議会)が創設され、ロシアは絶対君主制から立憲君主制に移行することになった。

十一月になると、数千の対馬海戦生存者が帰還し、それがきっかけとなって、悲運の軍艦が進水した海軍基地クロンシュタットと黒海艦隊で、水兵の反乱が起った。

これらの武装蜂起は、反乱の年一九○五年のクライマックスとなり、また一〇年後に起る一連の事件を予見しつつ、一九一七年革命への序幕となった。

一九三〇年代には、世界中の映画観客は、エイゼンシュクインの『戦艦ポチョムキン』のあのぞっとする残虐シーンを見て、恐怖におののくことになる。

そのシーンの一つでは、海軍士官が、反乱水兵のグループにターポリン〔タールをぬった防水布〕をかぶせ、銃火で焼き殺してゆく。

このシーンはおそらく、実際にあったことを、この著名な映画監督が、ややオーバーに表現したのだろう。

事実は、反乱水兵を、ターポリンの上で(血が甲板をよごさないため)処刑したのである。

|

東郷は、負傷し佐世保の海軍病院に収容されている、敵将ロジェストヴェンスキーを見舞った

|

3 敗将にムチを打つ軍事法廷 top

一九〇六年冬、ペトログラードで、艦艇を日本へ引き渡したかどで、ロジェストヴェンスキーをふくむ将校たちをさばく軍事裁判が開かれた。

ロジェストヴェンスキーは、「ベドウイ」引き渡しの件については、そのとき意識喪失の状態であったとして無罪とされたが、彼は、部下の参謀四人とともに裁かれることを求め、ネボガトフの四艦引き渡しの罪も自分が負うものである、と主張した。

しかしネボガトフは、五月二十八日の艦上の約束をまもり、降伏の責任をあくまでも自分で背負おうとした。

「本官は、自分一人の決定で旗をおろし、降伏の信号旗をあげました。そして、降伏に反対する士官たちが、たとえ、そのときどんな抗議をしたとしても、本官は絶対に許さなかったでしょう」

ペトログラードの政府高官たちこそ、敗戦の貴を負うべきであったが、彼らは、うわべは断罪はさけようとしながらも、同時に、なんらかの“しょく罪の山羊”〔身がわり〕をつくって国民の納得をえなければならなかった。

そこで軍事法廷は、きびしい判決をくだした。

ネボガトフとクラピエ・ド・コローニュは、ともに死刑を宣告された。

もっとも、あとで皇帝により減刑され、ロジェストヴェンスキーの参謀数名と一緒に、長期の牢獄生活を送った。

ロジェストヴェンスキーは、おそらく海軍省内部の無能と腐敗について、ほかの被告よりもくわしく知っていたからであろう、たんに“職務遂行をおこたった”理由により解任されただけであった。

彼は、なお三年間、ひっそりと隠棲生活をすごし、一九○九年〔明治四十三年〕一月に死んだ。

4 小国の悲しさ、講和条約になく top

一方日本では、事態はこれとは全く違い、もっと意外な方向へと発展していった。

対馬海戦の勝利は、理論的にはいよいよアジア大陸への進出を許すものだったが、一九○五年〔明治三十八年〕夏のはじめ日本の行ったことは、ただロシア領樺太への侵入だけだった。

ロシアは、当然ながらたいした抵抗もできなかった。

コミュニケーションよりも経済が戦争を支配する情況だったので、ロシアも日本も、これ以上の軍事支出の余力はなく、また外債をあおぐ直接的手段ももたなかった。

結局、戦闘行為の中止は、どうみても避けられない現実であった。

ただひたすらに、適当な仲裁国が求められたのである。

イギリスは日本の同盟国であり、フランスとドイツはロシアを助けた関係上、いずれも仲裁国としての資格にかけていた。

一方アメリカでは、セオドア・ルーズベルトが、前大統領の残りの任期三年半をつとめたあと、自力で大統領選挙に勝って就任したばかりであった。

内外にとどろく新大統領の名声は、彼を理想的な調停者として、クローズアップさせることになった。

皇帝のためにそれとなく示唆したドイツ皇帝と、天皇のために口をきいたワシントン駐在日本大使とにうながされて、ルーズベルトは、アメリカでの講和会議の開催を提唱し、両国はこれを受けいれた。

八月のワシントンは暑いので、場所は、ニューハンプシャー州ポーツマスというニューイングランドの静かな避暑地がえらばれた。

ポーツマスという地名は、不思議な縁だが、そのむかし東郷が「ウースター」艦上で訓練を受けたイギリス軍港にちなんでつけられたのである。

調停をかってでたアメリカの関心は、少なくともルーズベルトが考えるかぎり、必ずしも愛他的動機だけではなかった。

ルーズベルトは、ロシアの満州支配が拡大するのをふせぐため日本の勝利を希望はしたものの、一方日本が、ロシアにかわって極東の脅威となることも警戒した。

また、もしロシアが完全に極東から追いだされると、北京政権に真空状態が生じ、ヨーロッパ列強は、清国の残りの部分をきそいあい、ついには世界大戦を引き起すこと(事実一〇年後、直接の原因はちがうが、似たような列国の権益拡張競争によって、第一次大戦はおきた)をルーズベルトはおそれた。

これらのことを頭におきながら、彼は、会議を、円卓をかこむ昼食会という形で上手にスタートさせた。円卓は、席次感覚をのぞくたくみな方法である。

場所は、大統領専用ヨットで、当事国の出席者は、首席全権大使として、ロシア側は元外相セルギウス・ウィッテ、日本側は外相小村寿太郎であり、それにワシントン駐在のそれぞれの公使がくわわった。

会議が決裂しかけたのは、ロシアが(一)樺太島の割譲、(二)相当額の賠償支払い、の二項目とも、“大国の尊厳をそこなうもの”として拒絶したからであった。

ルーズベルトの調停案は、ロシアは樺太を割譲するが、北半分を保有する権利を日本から買う、というものだった。 |

アメリカ合衆国第二六代大統領

セオドア・ルーズベルト

外務大臣小村寿太郎

|

こうすれば“賠償”の支払いをせず、しかも日本側の要求する領土の半分しか失わないですむのである。

九月五日にようやく調印された条約で、日本は樺太の南半分を獲得したが、北半分の要求を取下げるかわりの金銭的補償をとることができなかった。

ウィッテは、この条約をかなりの外交的勝利とみなし、しかもこれによって爵位をもらった。

彼は、小村外相が最終案を受諾したのは、ホテルでだされた胃にあわない食物を食べ過ぎて消化不良をおこしたからだ、といった。

ポーツマス条約で日本がえたものは、経済的、戦略的にほとんど無価値な島を半分とったほかに、一八九四年に涙をのんで返還した旅順港をふくむ遼東半島の領有と、ロシアが約束しながら実行しなかった満州撤退を実行させることと、そして朝鮮での特殊権益を認めさせることぐらいだった。

それは、二五万の生命を犠牲にし、借金した五億ドルを使い果した勝利の結果としては、いかにも貧弱な報酬のようにみえた。

日本――そこではロシアの陸戦再開の能力は過小に評価されていた――でこれが発表されると、各方面に激しい怒りが拡がっていった。東郷をふくめて日本海軍も大きな不満をいだいた。

5 大観艦式前に「三笠」爆沈 top

ロジェストヴェンスキーが母国へ出発してから数日後、戦勝記念の大観艦式をあと一ヵ月にひかえた九月十日に、佐世保軍港に停泊中の「三笠」で、突然火災が発生した。

消火がおいつかぬまま、火が後部火薬庫へもえうつって大爆発がおこり、乗組員五九〇人が死亡し、舷側に二八メートルの大破孔があき、「三笠」は沈没してしまった。

対馬海戦で連合艦隊が失った全戦死者の実に五倍の死者をだしたわけてあるが、そのなかに東郷が入っていなかったのは、その日、東京へ行くためにはやく上陸したという偶然からであった。

「三笠」の爆発が、高揮発性の下瀬火薬が過熱して自然発火した(海軍大臣の公式調査ではそう結論された)ものか、不満を爆発させた水兵の抗議行動かひきおこしたものか、はっきりした原因は、ついにわからずじまいになった。

その数年前、アメリカの軍艦「メーン」の爆発原因が不明だったのに似ている。

いずれにしろ、この悲劇は、戦争の犠牲をムダにした、情けない平和条約にたいする国民の怒りを象徴したものだ、と一般には受けとられた。

「三笠」が参加できなかったけれども、大観艦式は、予定どおり、トラファルガー海戦からちょうど一〇〇年目の同じ日、十月二十一日に開始された。

東郷は、宮廷にめしだされ、天皇のまえで、旅順から対馬までの戦争の全過程についての報告を朗読した。

翌日、天皇は、東京湾に整然とならんだ一六○隻の艦艇を視察された。

東郷は、すでに修理をおえた「浅間」の甲板で天皇のそばに立ち、どの艦どの艦隊がどの戦闘でどんな活躍をしたかを、くわしく説明した。

やがて戦勝祝賀のもよおしは、艦とともに運命をともにした将兵たちをとむらう、青山墓地における葬儀で幕をとじた。

6 常に備えよ!軍神海を去る top

二ヵ月後、日清戦争終了後に海軍軍令部長になった伊東提督の前例にならって、東郷は、前任者にひきついでこのポストについた。

海上勤務から永久に去るにあたって、東郷は、いま彼の大将旗がひるがえっている「朝日」艦上で、部下将兵たちに別れの言葉をのべた。

それは、東郷の生涯の哲学をまとめ、さらに彼がこのんだ軍事的金言をふんだんにもりこんだものであった。

ルーズベルト大統領は、この東郷の言葉にふかく感動して、その全文コピーを一般命令のかたちでアメリカ陸海軍の全将兵にくばり

「極東における最近の戦争によって、提督東郷は、あらゆる時代のもっとも偉大なる海の戦士の列にくわえられた」とのべた。

東郷は、つぎのように語っている。 |

戦艦「敷島」艦上の連合艦隊首脳:前列右より秋山中佐、山本機関総

監、東郷大将、加藤少将、山本軍医総監、後列右より清河大尉、永田

中佐、飯田少佐、河地主理(明治38年10月6日佐世保軍港で撮影)

|

二〇ヵ月続いた戦争は、すでに過去のものにすぎない。我々の連合艦隊はその任務をはたし、きょう以後解散することになる。しかし海軍軍人としての我々の任務は、少しも軽くならない。

この戦争の成果を永久に維持し、国運を、ますます高めてゆくためには、戦時と平和時とをとわず、海軍は、外国からの圧力にたいして、常にその海上での力を保ち、いかなる緊急事態にも応じられる備えができていなければならない。

この海上での力は、単に艦艇と武装とのみからなるものではなく、これらを活用する無形の能力から生れるのである。

百発百中の砲一門は、百発一中の砲百門によく匹敵する。

このことを理解するならば、我々海軍軍人が、あらゆるものにもまして、外形的なものをこえたこの力に頼らなければならぬことは、明らかである……。

皇室の訓(おし)えを常にしっかりと胸にきざみつつ、真剣かつ勤勉に奉仕し、いついかなる事態にも全力が発揮できるように備えて、はじめて我々は、祖国を常に守るという大きな義務を果すことができるのである。

常に備えて戦わずして勝つことのできるものにのみ、天は、勝利の栄冠をさずけるのである。

そして同時に、一度の成功におごり、平和の安逸に身をまかせるものは、たちまちこの栄冠を失うであろう。

古人はいみじくもいっている――「勝って兜の緒をしめよ」、と。 |

日本では、海軍力ヘの自信が増大し外交への失望が底流となっていく。

また一方ロシアでは、官僚の狼狽によって、社会不安が激化した。

これが、対馬海戦がよびおこした最初のさざなみであり、それははるか遠くまで波及した。

第二波、第三波は、やがてアメリカにもおよび、大統領ルーズベルトは、東郷によって代表される日本の軍事的優秀さに驚嘆すればするほど、世界の強国としてあらわれた日本の新しい役割が、西半球におよぽす影響を、はやくも予見した。

彼自身、その任期中に達成した重大な仕事を一つだけあげるとすれば、パナマ運河の建設だといっている。

パナマ運河をつかえば、アメリカ艦隊はホーン岬〔南米南端〕を迂回しないで、太平洋から大西洋へ移動することができる。そしてルーズベルトは、米海軍に関心をもつ諸国に、それとなく米艦隊を誇示することは、この際、必要なことだと考えた。

彼は、ロシア艦隊のような地球半周ではなく、米艦隊の地球一周の大航海を計画した。

たぶん、ただの艦隊機動の延長ぐらいにしかみられないであろうし、問題を起すこともないだろう、と思った。

こうして、ルーズベルトの第二任期の最後の劇的な行動は、大白色艦隊(グレート・ホワィト・フリート)を、地球一周の親善航海に送り出すことだった。

その最初の重要な寄港地は、実に横浜であった。

7 大国ロシアの権威地に墜つ top

ロシアでは、一九○六年に第一回帝国議会を開いて、ともかく安定状態は取戻したものの、日露戦争の影響は、なおあらゆる方面にひびいた。

翌年の夏、ボスニアのセルビア地区で起った複雑な危険も、その一つである。

ロシアの外相は、アレクサンドル・イズヴォルスキーになっていた。極東への拡張努力は、もはや無駄だと考えたイズヴォルスキーは、本国に近い別の方向に進出の道をみつけた。

まず、オーストリア・ハンガリーと密約をむすび、トルコをせめてロシア軍艦のダーダネルス海峡通過権をあたえさせる案を支持してくれれば、オーストリア・ハンガリーのボスニア合併にたいする反対を(セルビアが理論上ロシアの同盟国である事実に目をつぶって)取止めると提案した。

しかし、この興味ぶかい計画が失敗したのは、ロシアが密約を実行するはるか以前に、オーストリア・ハンガリーが、冷静にボスニア合併をかためてしまったからであった。

一九○五年の敗北で、国力を弱めていたロシアは、それでも少しばかりの軍隊をセルビア国境へまわして、体裁をたもった。

しかしこれで、ドイツと直接に対立するはめになり、ドイツは、オーストリア・ハンガリーの同盟国として、ロシアがただちに、そして完全に撤退しないならば、実力をもって干渉するとおどかした。

従兄弟(いとこ)の“太平洋の提督”を極東侵略へあれほどはでにけしかけた自称“大西洋の提督”皇帝ウィルヘルム二世の本当の気持は、ペトログラード駐在ドイツ大使がロシア側へ伝達した通牒の調子に、はっきりあらわれている。

「我々は明確なイエスかノーの返答を期待します。あいまいな返答は、拒絶とみなします」

ロシアは、どんな形にしろ、戦争をする力は残っていなかった。

ましてヨーロッパ第一の軍事力を誇る国と、ことを構えることなどはとてもできないので、このアケスケな最後通諜を、ただ顔を赤らめて、うけるよりほかはなかった。

ペトログラード駐在イギリス大使は、「ロシアの最近の歴史で、これほどの屈辱的瞬間はかつてなかった。

ロシアは内外にいくつものトラブルや災難を経験してきたけれども、外国の指図にしたがうなどということは、一度もなかったのである」と語っている。

ロシア皇帝が屈辱をはらすチャンスは、七年後に永久に消えてしまった。そのとき、オーストリアのフェルディナンド大公がサラエボで暗殺されたために、第二のセルビア危機が起ったのである。

オーストリア・ハンガリーは、ドイツの後盾をえてセルピアに最後進諜を送り、セルピアは、再びロシアに救いを求めてきた。

ロバート・K・マッシーがそのすぐれた伝記『ニコラスとアレクサンドラ』でほのめかしているように、もし対馬海戦がなく、従ってまた一九〇七年のロシアの屈辱がなかったなら、一九一四年にロシアとドイツには、妥協のチャンスがあったかもしれない。

そして、第一次大戦は避けられたかもしれず、少なくとも延期はされたであろう。だが事実としては、第二のセルビア危機は、ロシアの無能な大臣たちにとって、古い借りを返すまたとない機会と映った。

第一の危機を招いた張本人イズヴォルスキーは、一九一四年にはフランス駐在大使であったが、彼は

「これは俺の戦争だ! 俺の戦争!」とさけんだ。

この年の八月第一次大戦が勃発した。

8 日本、世界の三大海軍国に top

第一次大戦の各国海軍で採用された戦略戦術に、対馬海戦は、決定的な影響をあたえている。

一九一四年〔大正三年〕までには、東郷のすぐれた砲術とスピードからえた教訓が、イギリスにおける「ドレッドノート」級戦艦の開発に拍車をかけた。

これは、海相ジョン・フィッシャー卿によってはじめられ、二〇センチ砲以下は装備せず、速力は二〇ノット〔時速約三八キロ〕をこえる高速で強力な戦艦であった。

また、東郷が、大艦隊を半日の戦闘で撃滅できたという事実は、ドイツと、とくに海軍に依存するイギリスに、戦術の重大性をおしえることになった。

イギリス、ドイツ両艦隊による大きな海戦は、対馬海戦からちょうど一一年目の五月三十一日〔一九一六年〕の、ユトランド海戦がはじめてである。

どちらかが、対馬海戦で東郷があげた戦果に比較できる勝利をえていれば、第一次大戦はその日の午後に終っただろう。

しかしユトランド海戦では、そうはならなかった。イギリス艦隊は、隻数と火力で三対一の優勢だったが、両艦隊の撃沈総トン数一七万一〇〇〇トンも、だいたいこの比率にわけられており、拿捕や抑留はなかった。

ドイツ艦隊が戦闘からしりぞいたために、戦術的勝利はイギリスのものとされているが、結果はひきわけである。

ジェリコー〔英艦隊司令長官〕はドイツ艦隊を追撃殲滅することをしぶり、そのためドイツ艦隊は、大戦の終りまでイギリスの脅威になっていた。

ポーツマス条約から数日後に、日英同盟が更新されたので、日本は、第一次大戦では連合軍側になった。

しかし、ドイツ艦隊の活動はヨーロッパに限られていたから、日本は、一八九五年に下関条約でドイツから受けた干渉に、しかえしすることができた。

ドイツの中国にたいする関心は、その全海岸で最良といわれた膠州(こうしゅう)湾に集中されていたが、ドイツが一八九五年に使ったと同じ条件を含めた最接遇諜をつきつけて、日本は、一九一四年十一月までに、青島(チンタオ)とともに膠州湾を占領した。

これらは、のちに日本の中国本土侵略の踏み台になったのである。

さらに戦争の終りまでに、日本は、太平洋にある数百のドイツ領諸島を占領し、それはのちに国際連盟委任統治領として日本にまかせられた。

大戦後、世界三大海軍国の一つとしての日本の地位は、一九二二年〔大正十一年〕のワシントン軍縮会議できめられた主力艦の保有トン数五・五・三の比率でかためられた。

イギリスとアメリカはそれぞれ五で、日本が三だとしても、日本の地理的位置が太平洋のはるか遠くにあり、また平和主義と孤立主義時代にはいったアメリカが、比率の限界までは建艦しなかったので、日本としては十分だった。

こうして日本は、一九二二年から三〇年までに、総計三三万四〇九一トン、あらゆる種類の軍徹三三四隻をつくった。

同じ期間に、日本とはケタはずれにゆたかなアメリカは、二一隻、一一万五一二〇トンしかつくっていない。

そのうち八隻は戦艦だが、アメリカの許容限度は戦艦一五隻である。

それから一〇年たつと、日本の海軍力はほぼアメリカと同じになるが、これは、その後の出来事に、重大な関係をもつことになった。

9 植民地帝国への道をあゆむ top

ところで、対馬海戦が、第一次大戦と海軍力の増強へおよぼした影響よりもずっと大きいのは、日本外交への影響であろう。

一九二〇年代には、日本の政治家と国民のあいだには、違った考え方が対立していた。

一方は、日本の繁栄は、植民地によってえられるとするものである。

征服によってイギリスのような植民地帝国をつくり、資源をそこからとってきて製品をつくり、そこを優先市場として製品を売る。

この理論は、日露戦争によって確認され鼓吹されただけでなく、朝鮮併合(一九一〇年までに完成)の成功によって確かなものとなった。

これに対立する考え方は、日本は大海軍国として広く認められるようになったが、すでに武力進出の限界点まできている。

だから今後は、外交と工業技術に力をいれて、外国市場を開拓してゆくべきである、というものである。

これは有力財閥が支持した考え方で、かなり力をもっていたが、やがて世界的な大不況がきて、アメリカその他で関税保護がとられるようになると、これを推進することができなくなった。

一九三〇年代のはじめ、日本の軍事的拡大主義者たちは、満州事変〔一九三一年・昭和六年〕によって財閥の支持をえた。

これで日本は、国際連盟から批難されはしたが、たいした労もかけずに、満州を手に入れてしまった。

しかし、一見矛盾したようにみえるのは、このあと、満州獲得によって勢いをえて、拡大主義をリードしたのは陸軍であって、国際事情に明るくて見通しのきく海軍は、むしろ抑制力になろうとつとめたことである。

しかしその抑制は効果をあげず、一九三〇年代の終りには、外国を征服して国家の存立を保障しようとする陸軍の目的は、国民のあいだに受けいれられ、それ以外の政策は、すべて不健全であるばかりか、売国的とさえみられるようになった。

こうしてついに日本は、中国戦線を拡大して「大東亜共栄圈」をつくろうと猛烈なエネルギーを注ぐようになり、それが、完成しないうちに、一九三九年、第二次世界大戦が始るのである。

10 対米決戦! デカイ賭けを打つ top

第二次大戦の勃発は、日本にとって、侵略を成功させるまたとないチャンスを提供するように思われた。

日本の侵略を妨げようとするヨーロッパ列強は、ナチ・ドイツと戦うだけでせいいっぱいであった。

さらに、アメリカは、ヨーロッパ諸国へ海軍による支援をあたえており、地球のもう半分へ干渉を試みるゆとりは、とてもなさそうであった。

だがこの美しく心よい絵をいっぺんに墨でぬりつぶしたのは、アメリカの出方であった。

これによって日本は、一九〇四年にロシアと戦うべきかどうかの岐路にたったときよりも、はるかに運命的な決定をせまられたのである。

一九四一年〔昭和一六年〕七月、突然アメリカは、日本経済にとって命の綱ともいうべき石油とクズ鉄を、日本に売ることを禁止したのである。

なるほど、真珠湾奇襲〔一九四一・一二・八〕と旅順港先制攻撃〔一九〇四・二・九〕とが、戦術的によく似ているのは、きわめてドラマチックなことである。

それだけに、ここまでにいたる政策決定の類似性のほうが、ともすれば見落されがちである。

一九〇四年の帝制ロシアと同じく、アメリカは、日本は規模も国力も弱いので、戦争開始の口火をきるようなことはとうていあるまい、とタカをくくっていた。いや想像すらもしなかったのである。

来栖(くるす)三郎が一九四一年にワシントンヘ禁輸解除を求めていったのは、一九〇三年に伊藤博文がペテルブルグヘいったのに似ている。日本が一か八かの解決法をとるかもしれないなどとは、考える方がどうかしているという印象は、末梢のワシントン訪問によって、さらに深められた。

一九〇三年の伊藤がそうであったように、一九四一年にアメリカヘきた日本使節団は、すぐに一つの結論に達した。

アメリカは妥協点を見い出す気持は全くなく、この交渉をテコに使い、禁輸解除を遅らせ、日本の軍事力を弱めようとしている、というのがそれだ。

国際的倫理についての日本の考え方では、外交交渉で軍事的優位をえようとするのは、それ自体ひとつの戦争行為であり、あからさまな戦争類似の報復を招くであろう、というものである。

従って、東京で論議されたのは、輸出禁止をのむか、それとも戦争を始めるかという二つに一つをえらぶ問題であり、これは、一九〇四年にもまして、オール・オア・ナッシング〔一切か皆無か。文豪イプセンがとなえた主義〕的なギャンブル性を示しているといえよう。

一九〇四年の日本は、ロシアが一年たって戦争ができるようになるまでまたず、すぐ戦争を開始すれば、陸海軍は、あらかじめ慎重にタイミングをとった戦略的行動ステップがふめるだろう、と賭けた。

まず海軍が制海権をとる。つぎに陸軍が必要地域を占領する。これができたところで、海軍は、敵がおくるどのような増援艦隊も撃破するというものだった。

一九四一年の戦争計画も、全く同じである。はじめに真珠湾でアメリカをたたいて、太平洋の制海権をとる。

そうすれば日本は、その陸軍兵力をどこへでも送り、必要な石油その他の資源をおさえることができる。

そして、これらを手にいれれば、アメリカのどんな増援兵力にたいしても、優位を保つことができよう。

しかし、二つのギャンブルで大きな違いは、対米戦争の方の賭け金が、途方もなく大きいことであった。

この戦争では、もし勝てば、中国と全東南アジア地域とを永久に獲得できる。

これは面積からいっても人口からいっても、世界の歴史に出現したことがないような大帝国であろう。

だが負ければ、おそらくは国家の消滅になるであろう。

こうして、速やかに、しかも実にこの国民らしく、日本は、ギャンブルに出たのである。

11 皮肉な歴史のめぐりあわせ top

もちろん、さらに二つの違いがあったが、このほうは、理解するのがずっとむずかしかった。

第一の違いは、第二次大戦で日本海軍の司令長官が、その艦隊が真珠湾にちかづくと東郷のZ旗をひるがえしたけれども、それは東郷ではなく、対馬海戦で左手の第一指と第二指を失った、当時の海軍少尉山本五十六であったという点である。

山本五十六は山本権兵衛、英輔、条太郎のだれとも親戚ではないが、しかし彼は、東郷と同じく、事情がそれを要求すれば、おそるべき賭けをうつ覚悟をもった稀代のギャンブラーであった。

一九二〇年代にワシントンで大使館付海軍武官をした経験のある山本五十六は、アメリカとの戦いに勝つには、日本は「ホワイトハウスでの講和条約を指令」できるまで、どこまでも戦い続ける用意がなければならない、と確信していた。

(この彼の言葉は、のちにゆがめられて、さも日本の意図を表わしたもののように宣伝用に使われた)

そこで山本は、旅順の先例にならって、開戦時の先制攻撃法を工夫したのである。

しかし山本は、東郷と違って、「勝って兜の緒をしめる」ことを、ともすれば忘れる傾向があった。

事実、一九四二年五月のミッドウェイ海戦までは勝ちいくさが続き、そのため彼は、自信過剰におちいり、ついにミッドウェーでミスをおかした。

彼が最初に計画し実行するつもりでいたのは、米太平洋艦隊をことごとく撃滅し、それによって陸軍に、東南アジアと太平洋諸島をかためさせるために、一年かそれ以上の時間をあたえることだった。

だがその彼は、ミッドウェーでやぶれ、同時に、日本を敗北の道に向けたのだった。

もちろん、たとえ山本がミッドウェーで勝っていたとしても、最後には日本は、この戦争で破れただろう、と信じられるもう一つの理由があった。

西洋人にとっては、二人の東洋人の顔の違いは、東洋人と西洋人の顔の違いほどはっきりとはわからない。

だから西洋人はしばしば、東洋人はみな同じに見える、という誤った結論をくだす。

東洋人も、西洋人について同じような間違いをおかす。

そして、これと似たような錯覚を、日本人は、対馬海戦と今度の戦争との比較でおかしたようである。

一つの巨大な西洋の国〔ロシア〕が、国内の分裂のために、戦争になると絶望的なまでに無能力であった。

それを見てきた日本人は、だからまた、多くの点で表面的に似ているもう一つの西洋の大国〔アメリカ〕も、同じように無気力で、同じように無能力であろう、と考えたのだ。

そしてこの錯覚は、戦いが続いているかぎり、日本人に悲しい結果を招き続けた。

だがこの錯覚があったので、彼らが夢みた壮大な勝利よりも、かえって敗北の方が、後日、日本人に幸いした、ということになるようである。

一言でいえば、日米戦争は、日本の長い歴史の中で初めての散々な軍事的敗北を招くきっかけとなったのである。

それに続いて、あらゆる点で、地球上にこれほど日本と対照的なものはないという一つの国に、六年間にわたって占領された。

そしてその結果は、国民の滅亡ではなく、一世紀前にペリーがはじめた教育と調和の続きだった。

アメリカの占領は、世界の一角を占領し、そこからわずかばかりの繁栄をしぼりとろうとした日本の努力をやめさせ、かわりに、そのすばらしい能力によって、地球のすべてを平和に経済的に征服をすることで、はかりしれない大繁栄を勝ち取らせたといえるのである。

top

**************************************** |