|

****************************************

Home 薩英・長州戦争 日本海海戦 関東大震災 大戦終了のアジア 戦後の中国 植民地探訪

沖縄 シベリア

日本海海戦と東郷平八郎――“皇国の荒廃、この一戦にあり”

(“TOGO and the Battle of Tsusima” ノエル・F・ブッシュ著、川口正吉訳)

|

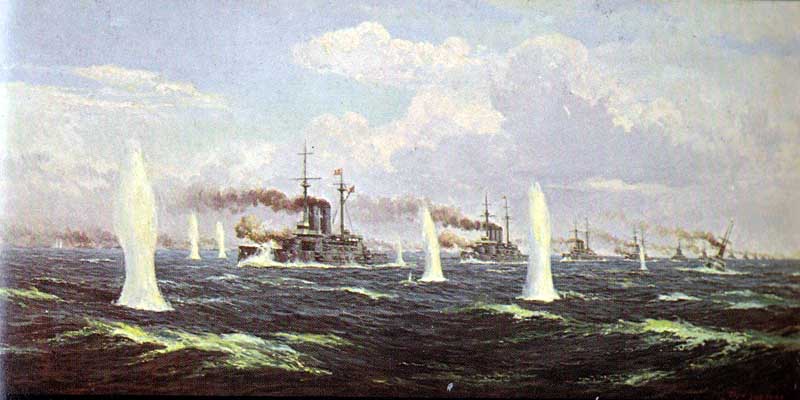

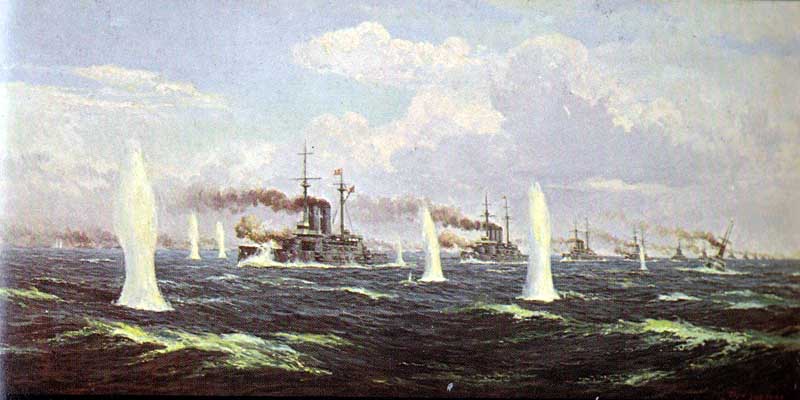

東城鉦太郎画伯の「日本海海戦」の三部作

旗艦「三笠」を先頭にして続く日本連合艦隊の縦列

連合艦隊の猛射をあび、沈没寸前のロシア艦隊「オスラービヤ」 |

戦艦「三笠」の前艦橋で指揮する連合艦隊司令長官と幕僚達(東城鉦太郎画)

① 司令長官大将 東郷平八郎 (昭和9年5月30日没88歳、元帥、侯爵)

② 参謀長少将 加藤友三郎 (大正12年8月22日没63歳、首相、元帥子爵)

③ 艦長大佐 伊地知彦太郎(明治45年1月4日没54歳、中将)

④ 参謀中佐 秋山貞之 (大正7年2月4日没51歳、海軍中将)

⑤ 航海長中佐 布目満造 (昭和20年2月1日没78歳、中将)

⑥ 測的係少尉 長谷川清 (昭和45年9月2日88歳没 海軍大将、台湾総監)

⑦ 砲術長少佐 安保清種 (昭和23年6月8日没79歳、大将、男爵)

⑧ 砲術長中尉 今村信次郎 (昭和44年9月1日没90歳、中将)

⑨ 参謀少佐 飯田久恒 (昭和31年10月16日没88歳、中将)

⑩ 伝令少尉候補生 山崎巌亀 (昭和24年11月22日没67歳、大佐)

⑪ 航海士少尉 枝原百合一 (昭和19年6月28日没67歳、中将)

⑫ 伝令少尉候補生 玉木信介 (明治38年9月11日三笠撃沈のとき殉職、少尉)

⑬ 伝令一等信号兵 三浦忠 (昭和16年58歳、その後不明)

⑭ 伝令 野口新造 |

著者 ノエル・F・ブッシュ( Noel F..Busch )

1908年生まれ。プリンストン大学卒。アメリカの元ジャーナリスト、著述家。

「タイム」「ライフ」のスタッフとして活躍、また日本をはじめアジア諸国を訪れるなど東洋通でもある。

著書に「タイ国近代史」「セオドア・ルーズベルト」「日本歴史入門」や関東大震災を書いた「正午二分前」などがある。 |

訳者 川口正吉

1912年、新潟県生まれ。中央大学卒。読書翻訳家。

訳書に「アメリカ政治の内幕」「ハンター」「イヴの三つの顔」「死ぬ瞬間」など多数。 |

はじめに――史上最大の艦隊決戦! top

一八〇五年十月二十一日正午すこしまえ、提督ホレーシオ・ロード・ネルソンは、旗艦「ビクトリア」に座乗してトラファルガー海戦、〔注〕の決戦場にむかいつつあった。

数時間後に訪れる死の運命を、彼は予期すべくもなかった。

〔注=地中海の入り口、ジブラルタル海峡につきでたイベリア半島西南端のトラファルガー岬の沖合いで行われた海戦。この海戦でフランス・スペイン連合艦隊はネルソンの英艦隊に大敗し、ナポレオンの英本土征服の野望は挫折した〕

ネルソン提督は、ジョン・パスコ参謀大尉に靡下全艦隊へ信号を送るように命じた。

それは「イギリスは各員がその義務をはたすことを信ず」というものであった。

「いそいでやれ、パスコ。もう一つ『接近戦闘』の信号もださねばならんのだ」

しかし、パスコ大尉はこたえた。

「閣下、“信ず(コンファイド)”というのは厄介なことばで、一字一字を正しくつづらなければなりません。そのかわりに、“期待す(エクスペクト)”をつかえば、暗号書にあるとおり一語でたり、貴重な数十秒の節約になります」

このパスコの提案に、ネルソン卿は 「うむ、それでゆけ。すぐにやれ」とさけんだ。

そのトラファルガー海戦からちょうど一〇〇年目の一九〇五年〔明治三十八年〕五月二十七日の朝、これにおとらず重要な一大海戦をひかえた日本の提督東郷平八郎が発しようとしでいる信号の文体には、ネルソンのようなとりいそいだ即興性は、全くなかった。

三〇年ほどまえ、東郷は、戦艦「ヴィクトリア」がみえるポーツマス港に停泊している英海軍練習艦「ウースター」で、三年間みっちりと訓練にはげんでいたが、そのあいだに彼は、ネルソンの一生をくわしく研究していたのである。

そしていま、東郷は、ネルソンの信号の日本版ともいうべき訓令を、かれの靡下艦隊につたえようとしていた。 |

旗艦「三笠Lは、記念艦として横須賀に保存され、

前部マストにはZ旗、艦尾には軍艦旗がいまもひるがえっている。

艦内には、一日本海海戦を物語るおおくの資料が陳列されている。

|

しかし、ネルソンと東郷の信号には、大きなちがいがある。東郷のは、その場にのぞんでとっさに思いついたものではなく、何ヵ月もまえから文案をねりあげ、それを暗号書にとりいれ、そしてただ一旗の旗で全軍につたえられるようにくふうしたものであった。

旗は、Z文字をしめす一旗だけであった。Zは、暗号書のなかにある略語で、その一語に、艦隊司令長官はあらかじめえらんでおいた重要な訓令を指定することができた。

アルファベットの最後の文字のイギリス式発音とネルソン卿のすばらしい先例は、ヨーロッパの小島に拠る王国イギリスが、まさに重大危機をむかえようとしているアジアのおなじようなちいさい島国の危急のさいに与えた、いくつかの貢献のなかの一つであった。

さらにべつの貢献は、東郷の旗艦そのものである。この軍艦は、いま日本と朝鮮をへだてる対馬海峡を横断し、前部甲板へしぶきをたたきつけるはげしい風にさからいながら、南西に進路をとっていた。

日本の神聖な山の名にちなんで名づけられたこの軍艦「三笠」は、世界的に有名なイギリスのビッカース造船会社で建造され、一九○○年〔明治三十三年〕十一月八日に進水した。

全長一二二メートル、幅二三・一八メートル、排水量一万五〇〇〇トン、最大速力一八ノット〔時速約三三キロ〕で、三〇センチ砲四門、一五センチ砲一四門、小口径砲三二門を装備しており、進水したとき『ジェーン海軍年鑑』の編集記者は、「三笠」は世界最大最強の戦艦である、と折紙をつけた。

「三笠」とその姉妹艦三隻、装甲巡洋艦六隻――うちイギリス製四隻、ドイツ、フランス製各一隻――は、一九○四年〔明治三十七年〕の日露開戦にからくもまにあって完成されたが、これは幸運ではあったが、偶然のこととはいえないであろう。

ところで東郷は、いま、この戦争のクライマックスともいうべき大海戦にむかって、連合艦隊を指揮していた。

彼の相手は、長身でほほ髭をたくわえたジノビ・ペトロビッチ・ロジェストベンスキー海軍中将である。

ロジェストベンスキーが率いるのは、三八隻の艦艇からなる大艦隊で、ちょうどそのとき、バルト海からロシアの極東基地ウラジオストックヘむかって壮大な航海をつづけており、全行程二万九〇〇〇キロのほぼ最終コースにさしかかっていた。

東郷は、「三笠」艦橋に屹立していた。いつものとおり、前部艦橋の手すりのそばの定位置である。

わずかに片足を前へだし、短身を前方にかたむけているが、それは日本古来の軍神がよくやる毅然とした立ち姿であった。身長は一六〇センチたらず、体重は五九キロにみたず、いわばナポレオン的な短躯である。

しかし東郷は、彼をとりまく長身の士官たちを圧倒しているようにみえた。まわりには、百戦練磨の参謀長加藤友三郎少将がおり、作戦参謀秋山真之(さねゆき)中佐や「三笠」艦長の伊地知(いちじ)彦次郎大佐がいた。

秋山中佐は、アメリカ留学中、偉大な海軍軍人アルフレッド・セイヤー・マハン〔一八四〇~一九一四年。アメリカの提督、戦術家、海戦史家〕について、二年間にわたり海軍用兵学をまなんだ。

するどい頭脳をもち、ややかわった性格の秋山は、いま作戦計画を担当していた。

伊地知大佐は、東郷の幼な友だちである。

司令長官は、体が小さいことでも目立っていたが、また、しっかりとにぎりしめている二つの品物で、他の人間からきわだっていた。

その品物の一つは、強力なツァイス〔ドイツの有名な光学器機メーカー〕製双眼鏡で、これは日本に四つしかないという貴重なものであった。

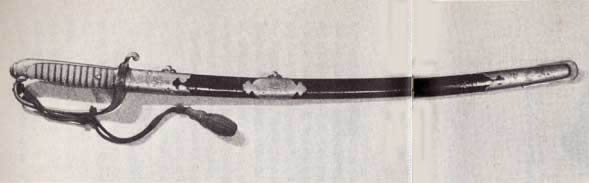

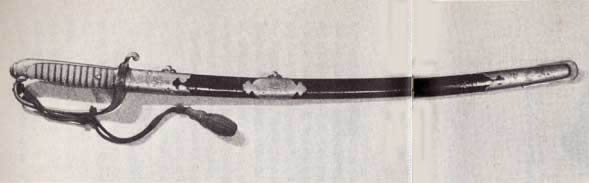

もう一つは、左手にもっている儀式用の軍刀だった。

東郷が、なぜこの軍刀をかたときも離さないかは、部下には一つのナゾであった。

それが、天皇の御下賜品だということはみな知っていたが、しかし、「三笠」では、磁気コンパス(いまは砲弾の破片をふせぐためたたんだハンモックでつつんである)の感度がよすぎるので、艦橋にいるものは、ナイフ一挺も身につけてはいけないことになっているのだ。

しかし、東郷にとって、刀剣はたんなる武器以上のものであった。 |

東郷の愛用したツァイス製双眼鏡記念艦「三笠」に保存されている

|

|

「三笠」の艦橋で、東郷とともにロシア艦隊の砲弾をくぐりぬけた天皇の剣。東郷記念館に保存されている

|

日本では、刀剣は持主の生命の一部となり、彼の精神がかたちをとって外へあらわれたものとされていた。

現人神である天皇からたまわった剣は、まるで眼前にその尊い天皇が在すように思われた。

東郷が、加藤少将や二、三の人にもらしたところでは、この剣を帯びていると、帝がそこに立って彼を危険からまもり、彼の精神をはげましておられるかのように感じるのだという。

さて、深謀遠慮にもとずく予見力と、ときには無暴ともみえる直感力と、この二つをあわせもった東郷司令長官の複雑な心が、やがて、絶大な成果をみせるのである。

強力な双眼鏡ではるか水平線をにらんでいた東郷は、午後一時四五分、南の空にかすかな煙の尾をとらえた。

ロシア艦隊がすがたをあらわしたのである。

Z旗をかかげる瞬間が、いまやってきた。長官が合図し、命令は伊地知大佐から信号旗ロッカーのそばに待機していた若い信号兵滝沢甚左衛門へとつたえられた。

一瞬ののち、桁腕(ヤーダーム)からななめにはられている索を、するするとZ旗がのぼった。

生地は木綿で、黄、青、赤、黒の三角形が頂点を一つにしてあつまるようにデザインされたこの旗は、東郷が全艦隊につたえようとするメッセージをあらわしていた。

「皇国(こうこく)の興廃(こうはい)この一戦に在り。各員一層奮励努力せよ」

やがて数分後にはじまろうとしている対馬海戦〔日本側の呼称は日本海海戦〕は、うしなわれた艦船のトン数からみても、トラファルガー海戦より大きいばかりでなく、史上これまでのあらゆる海戦をうわまわる規模のものであった。

第二次大戦中の大きな海戦は、みな航空兵力によって勝敗が決せられたし、将来の海戦もおなじであるにちがいない。

この対馬海戦は、真の意味で、史上空前絶後の大海戦といえるだろう。

そして、この海戦には、日本の運命はもちろん、様々なことどもがかかっていたし、同時にふかくてとおい歴史的な誘因が、こめられていたのである。

本書中、原文にある注と訳者の注をそれぞれ( )と〔 〕で区別した。

終りに top

東郷と生死をともにしたもので、東郷に劣らぬ長寿を保った人は多い。

一九六七(昭和42)年夏、本書執筆のため資料を集めたさい、そうした生残りの将兵二〇人近くと、話をすることができたのは幸運であった。

うち二人は「三笠」の乗組員だったばかりか、長官がZ旗をあげさせ、ついで有名な左舷転舵を手合図で命じたとき、まさに旗艦の艦橋にいたのである。

長谷川清少尉、今村信次郎中尉がその人であり、どちらものちに提督になった。

そしてどちらも、東城荒太郎の古典的な油絵に、やや略筆ではあるが、書かれている。

階級と上下関係を考えた構図なのか、今村はずっと後方に、しかも双眼鏡で顔はほとんどかくれており、長谷川少尉は、さらに後方で、帽子がみえるだけだ。広距離測定器を操作中で、顔は全くかくされている。

対馬海戦生残り将兵のうち、私が最初に会ったのは、(といっても、すでに九四歳という高齢者であったから、こちらは遠盧ぎみで会ったのだが)海軍少将福田一郎だった。

「佐渡丸」では中尉で、病院船「アリヨール」が潜水艇をかくしてはいないかと捜索し、婦長にこっぴどくくってかかられたというのは、この人である。電話でお宅にうかがってよろしいかと尋ねると、福田は、私のホテルヘ出向くといった。

毎朝健康のため四キロ歩いている、たまには散歩のコースをかえたいが、よい機会だというのであった。

福田提督は、私が会って話た将官グループでは最年長者であったが、彼のはちきれそうなバイタリティは、そのほかの人みなに共通するものであった。

伝令艦がさしだした竹棹から密封命令書を受取った、当時二〇歳の「扶桑」乗り組み、海軍少尉候補生和波豊一は、私を昼食によんでくれた。のちの和波海軍中将は、カクテルを二つ注文しながら、つい数日前はじめて富士山にのぼった、と驚くような元気をみせた。

だが数日後、その富士登山をクサしたのは、対馬海戦で「敷島」の三〇センチ砲塔を指揮した中尉、のちの中将松下薫である。富士などはなんどものぼった、去年ものぼったが、例年のことなのでもうあきてきたが、しかし、来年は九〇歳になるので、もう一度のぼる計画だ、と松下はいった。

とりわけ、かくしゃく壮者をしのぐと形容していいのは、おそらくは海軍中将寺島健であった。当時は少尉で、同じく「敷島」に乗り組んでいた。のち、第二次大戦では鉄道運輸大臣をした。

日本の海軍士官の多くは、おおかたの日本人とは違い、りっぱなウィスキー党であるが、これは、訓練のためイギリスに派遣された最初の海軍士官候補生たちの昔にさかのぼる伝統であることはうたがいがない。

だが寺島提督は私に、これとは全く違った、めずらしいメインプレイスの継ぎ組み方(乗組員全員に酒をふるまう意味の海軍用語)をした。

むし暑い日だったが、昼すぎに私は彼の家を訪れた。提督は書斎へ招じいれた。

すぐに忠実な女中が緑茶をはこんできた。日本のしきたりである。

寺島は、ちょっとびっくりしたのだが、茶はのまず、ソファから立ちあがり、壁ぎわの踏台へとびのって、茶箪笥のうえにのっていたジョニーウォーカーの瓶をとりおろした。

そして二つの杯になみなみとついだのである。

一時間におよぶ歓談中、私は、このスコッチ・ウィスキーを二杯ものみほし、少し酔いをおぼえ、人手をかりずに帰れるうちにと、いとまをつげようと腰をうかした。

すると提督は、明らかに異議をゆるさぬ権威のしぐさで、私にすわれと命じ、彼自身は再び席を立って、よび鈴のボタンをおした。

航空母艦の全員配置シグナルを思わせる、けたたましい音がなりひびいた。

女中がアタフタと再び顔をみせると、提督はきびしい調子で「ピール! ビール!」とどなり、すぐにビールの大瓶を二本もってこさせた。

私たちのインタビューは、このおびただしい量の迫撃砲(強い酒のあとにのむ飲み物)を干すまでは、愉快なさよならにたどりつかなかったのである。

戦闘がはじまった瞬間、全日本艦隊中もっともロシア艦隊に近い位置にいた前部砲塔砲手後藤精一、また戦闘開始数分まえ有名なZ旗を掲揚した信号兵滝沢甚左衛門などの長命の海兵諸氏は、その豪毅な気性において、以上の提督に少しもおとるものではなかった。

滝沢は、あの日の午後の出来事を語るとき、彼の手に深くつきささった弾片のするどさについては、一言も触れなかった。私がきいてもたいしたことはない、ととりあわないのだ。

掌砲長属の後藤は、飛来する巨弾を形容して、「ロシアの砲弾は米俵みたいにでかかった」といった。ロシア士官たちは巨弾の大きさを「旅行力バンのようだ」とたとえているが、この対照ははなはだ面白い。

私と話しているとき、後藤の孫が一緒だった。この青年は、熱心に会話に聞き入っていた。

生まれてはじめて聞く話だという。

なるほど、日本の戦史を完全に忘れさせようとするアメリカの占領政策下で学生生活をすごした世代であってみれば、当然であろう。

戦争のことをはぶいた国史教育が間違っていることは、平和について語らない片よった歴史教育におとるものではない。

日本海軍の万神殿で、東郷が、イギリスにおけるネルソンに似た聖位置に復活される資格をそなえていることは明らかである。

だがこれまで、東郷も対馬海戦も、若い世代から当然うけるべき関心と評価とをうけていないようである。

これはいまの日本の学生世代もそうだし、日本以外の世界の若者についてもいえることである。

私が、数百ページを費やしてこの物語をもう一度、語ろうとつとめたのは、以上の理由からである。

訳者あとがき top

対馬海戦の砲声が、何十キロも離れた九州の柳川まで、本当に響いてきたかどうか。

だが「ドーン、ドーン」という遠雷のような響きを聞きながら、当時一つか二つだった彼は、自分をだいて庭先へでた父親が「ありゃ、日本とロシアが戦争しよっとど。あっで勝つか負くるかで、日本が興るか亡ぼさるるか、きまっとばい」といった言葉が、いまだに耳もとをはなれないという。(七十一翁草野貞之氏談)

パールハーバーから半世紀前、日本は真に存亡の危機にたっていた。

太平洋の西北のかたすみに大小の島がつながる日本列島は「竜」というよりは「奔馬(ほんば)」のように見える。

温帯、多湿多雨の風土に、太古南から北から移り住んで混血し、長く大陸から隔絶していた民族は、その小宇宙で、世界に類のない絢爛(けんらん)たる歴史を織りなし、ぺリー来航でようやく世界へ目をひらいた。

太陽と稲作と山と海洋と台風と地震がつくりだしたといえる日本民族は、極度にやさしい平和の民であるとともに、恐ろしく猛々(たけだけ)しい「武」をも内面にもつ情動(じょうどう)二重性格者である。

こういう本を書いた外国人はどんな人間であろうかと、訳者はニューヨーク州の小さなホイッスルストップまでブッシュ氏に会いにいった。

著者は最初、本のタイトルを「小人族の大砲」(The Guns of Dwarfs)にしようと思ったという。

それを「天皇の剣」(The Emperor's Sword)がいいと言ったのは、日本文化の理解者であり、書道を勉強しているマリー夫人だったらしい。

どちらのタイトルも、奔馬のごとき日本民族のバイタリティにたいする驚嘆の表現であるとともに、そのよってきたる原理の直観的洞察、あわせて奔馬に内在する暴発危険性への危惧のニュアンスがあるように思われる。

ブッシュ氏は、対馬海戦と人間東郷にズームをあて、この二つを鍵に使って、近代日本の隆替と運命の秘密をときあかそうとこころみた。

著者は、大の日本びいき、東郷びいきのように見えるが、必ずしもそうではない。

そこには、広く世界の出来事と歴史と人物をみてきた、すぐれたジャーナリストの冷静な批判眼がゆきとどいている。

著者は、日本という特異な民族のたましいは、対馬海戦をめぐる民族の行動力にもっともよく表現されていると見る。

さらに、いまのかたちはかりの経済的繁栄も、その前のパールハーバー、そして大敗北、大悲劇も、もとをさかのぼれば対馬へゆく。

そして対馬は薩摩へ、九州へ、結局はニニギノミコトまでさかのぼれるという。

対馬と東郷を日本近代史のたましいの図式へはめこんだ史観と手腕は、みごとというほかはない。

ところで「オキノクニ」のことであるが、あとがきをかく直前、記念艦三笠艦長福地誠夫氏から、「オキノクニ」は奥尻島の南約三〇マイルの大島のことだろうとの示唆(しさ)があった。

またブッシュ氏は、五月二十五日午後五時まではあけるなと東郷が厳命した密封命令の内容は、生残りの誰かから聞いて書いたもので、いま手元にノートは残っておらず、はっきりしないという。

翻訳内容は、しばらく原著のままにしておいた。

最後に、めづらしい写真などのため、かなりの部分を削除せざるをえなかったことをおことわりする。

企画、編集、資料写真収集などで東郷会、三笠保存会の全面的支持をえた。厚く御礼を申し上げたい。

top

**************************************** |