|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

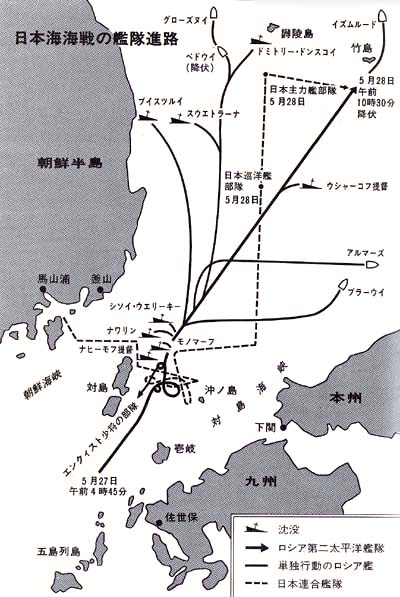

連合艦隊、完勝す(日本海海戦9)

軽巡洋艦「高千穂」の砲術長・宇川済(うがわわたる)中尉にとって、対局海戦のもっともエキサイティングな瞬間は、たそがれとともにきた。

1 作戦は第四段階へ、水雷戦隊出動 top

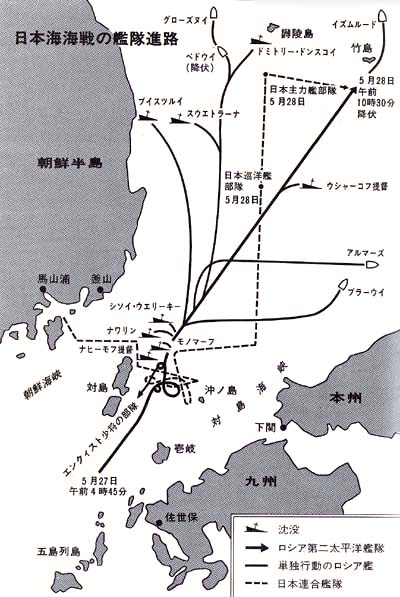

作戦参謀秋山が工夫した七段階からなる作戦計画の第四段階にしめされている通り、駆逐艦と水雷艇が、行動を開始した。

水雷戦隊は、午後おそく風がないだとき、三浦湾からの出動を命じられ、ロシア艦隊の北航する残存艦艇を追って、その西方、南方、東方に三グループにわかれて集結した。

闇かおり、日本の大型艦は、翌朝の再集結を期して北へ向った。

波頭だけがほの白くみえる暗い海を急ぐ五〇隻の小艦艇は、何か宇川の目には、はげしく獲物を求めて荒野を急ぐ猟大のむれのようにみえた。

宇川が、駆逐艦に関心をもったのには、特別のわけがあった。

旅順港封鎖中、彼は駆逐艦「白雲」に乗り組み駆逐艦乗りの気性を知りつくしていたからである。

ほとんど三〇〇トン前後の駆逐艦や一〇〇トンたらずの水雷艇が、旅順では英雄的な活躍をした。

だが、港の通路を閉塞(へいそく)しようとする決死の努力は、成功しなかったし、また、八月十日の黄海海戦以後は、旅順艦隊を全滅することができなかった。

だから彼らは、輝かしい戦果をあげて前の失敗を埋合わせようと、ふるいたっていたのである。

これらの小艦艇の乗組員がいだいていた自己犠牲の精神のすさまじさは、艦長の一人が友人にあてて書いた手紙に、よくしめされている。

我々は、敵艦を沈めるためには二〇メートルぐらいまで接近しなければならない。

命中させれば、我々はロシア人とともに死ぬ。

こちらが命中弾を受ければ、ロシア人は我々と一緒に沈まなければならない。

なぜなら、生残った最後の一人は、予備にとってある魚雷を操舵して、海中へ飛込むからである。

生命とは夏の夜の夢でなくてなんであろうか? |

夜間魚雷攻撃にたいする防御法としては、ロシア艦隊に二つの考え方があった。

第一は、ロジェストヴェンスキーが固執した方法だが、至近、敏速なこのような目標物には、主砲も副砲も照準ができないから、探照灯でこれを照射し、機関砲でおいはらう、という方法である。

もう一つは、ネボガトフの主張するもので、灯火は全く使用せず、闇にまぎれて退避するというものである。

第一の方法の不利な点は、二十七日の夕方に、決定的に立証された。

日本の水雷戦隊は、おそるべき魚雷を命中させるために、あまりにも至近距離までせまってくるので、防御用の一ポンドのホッチキス・ノルデンフェルト機関砲も、照準が間にあわない。

それに目標が小粒すぎ、こまかく早く動くので、砲手は射撃開始そのものは十分、まにあっても、効果的に相手についてゆくことができない。

すでに午後の戦闘でひどく損傷していた「ナワリン」は、魚雷を二発受けて、乗組員のほとんどを道づれに沈没した。

フェリケルザムの第二戦艦隊でのこった最後の二艦「シソイ・ウエリーキー」、「ナヒーモフ提督」にも、魚雷が命中したが、どうやら対馬の海岸までのがれ、そこで拿捕をさけるため、みずから穴をあけて沈没した。

ロジェストヴェンスキーの小艦艇のほとんども、二十七日夜から翌日にかけて、これと同じような運命にみまわれた。

艦隊についてきて戦闘にまきこまれた七隻の雑役船のうち、無電傍受艦「ウラール」、問題ばかり起す工作船「カムチャッカ」、運送船「ルス」の三隻は、二十七日午後、運わるく日本の戦艦、巡洋艦のほどよい射距雛内にまぎれこんで、撃沈されてしまった。

エンクィスト提督の巡洋艦隊は、これらの雑役船を、出羽、瓜生、武富、東郷(正路)配下の日本の巡洋艦隊の攻撃から守る任務をもっていたが、その任務遂行を放棄し、また独自に脱出してウラジオストクヘ向う努力もやめてしまった。

かわりに、暗くなると、その多くは中立のマニラ港へにげこんだ。

沈められたり敵の戦利品になるより、マニラで安全に抑留されたほうが、ましだからである。

ともかく、「アウローラ」「ジェムチウグ」、「オレーグ」の三隻は、マニラヘたどりついた。

楽観的な「オレーグ」艦長は、その二三ノット〔時速約四三キロ〕の快速を利して単独のウラジオストクゆきを懇願したが、エンクィストは、これを許してはならない、と感じた。

出発前に隊から離れた二巡洋艦の運命が、彼の判断の根拠になったようである。

その一隻「スウェトラーナ」は、二十八日、日本巡洋艦三隻にであい、激しい戦闘のすえ撃沈された。

もう一隻の「ドミトリー・ドンスコイ」は、六隻の敵巡洋艦に遭遇し、同じ悲運におちた。

2 残存のロシア艦 北進を続ける top

一方、二十七日の夜を生残った残存艦の場合は、ネボガトフの主張する魚雷防御法が効をそうした。

その日午後六時ごろ、一隻のロシア駆逐艦が、「ニコライ一世」の舷側へちかより、ネボガトフがすでに艦隊司令長官になったことを伝え、またウラジオストクヘむけて航行すべし、というロジェストヴェンスキーの最後の命令を伝えた。

ネボガトフは、驚くようすもなくこの命令を受けた。

五十代の半ばに達した心のやさしいこの提督の、部下への思いやりのふかさは、翌日になって遺憾なく発揮された。彼は、旗艦全員に戦闘部署で夕食をとることを命じ、艦隊には灯火をけしてあとに続けと信号し、全速力で航行した。

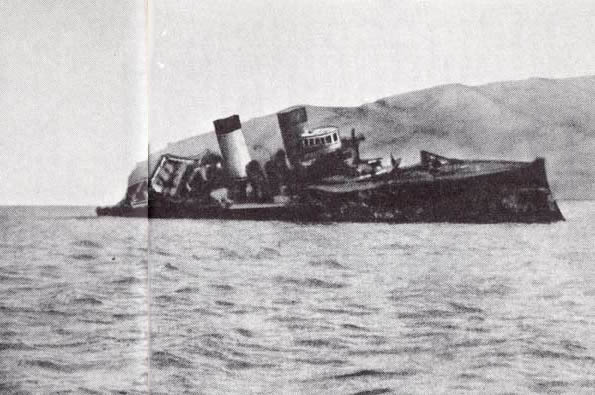

あとについてゆける余力があったのは装甲海防艦「アブラクシン元帥」と「セニヤーウィン」、巡洋艦「イズムルード」、戦艦「アリヨール」の四艦であった。

装甲海防艦「ウシヤーコフ提督」は、はるかに遅れながら難航した。 「アリヨール」の上部構造は徹底的に破壊され、つかえる砲は二門にすぎなかったが、九〇〇人の乗組員のうち戦死者は二〇人、負傷者は一〇〇人たらずにとどまっていた。

旧式な「アプラクシン元帥」が生延びたのは、これを極東へ派遣せよと主張したクラード説の正しさを裏づけたものではなく、むしろその反対であった。

敵砲火をみずからへひきつけ、強力な味方艦が目的地へたっするのを助ける、というのがこの艦の任務だった。

ところが、はじめの数分間こそ、その砲員は驚くべき能率をしめし、たとえば、エンクィストの巡洋艦隊が上村の第二戦隊から手いたい砲撃を受けたとき、これを追いちらしたものである。

しかしそれ以後は、攻撃に役立つこともなく、味方艦八隻からずっと遅れ、従ってまた、この八隻をねらった東郷の第一戦隊からも、ずっと離れていた。 |

装甲海防艦「アブラクシン元帥」

5月27日の艦隊決戦で、戦艦「アリヨール」の上部構造は

徹底的に破壊された

|

3 ロシア戦艦に旭日旗あがる top

二十七日夜、ネボガトフの五艦は、二度の魚雷攻撃を受けたが、重大な損害もなく闇にまぎれて逃げ延びることができた。

五月二十八日の夜明け、前日の靄(もや)はなく、空は明るく晴れた。

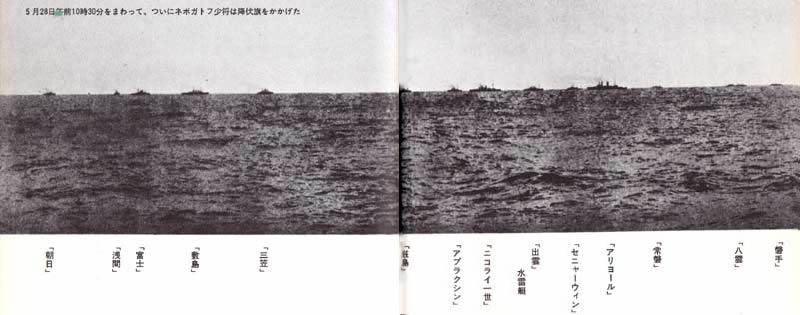

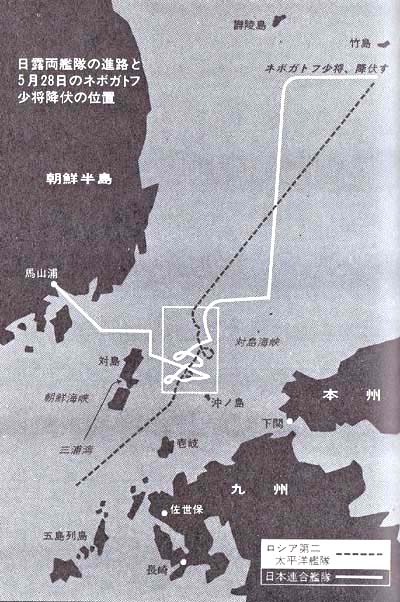

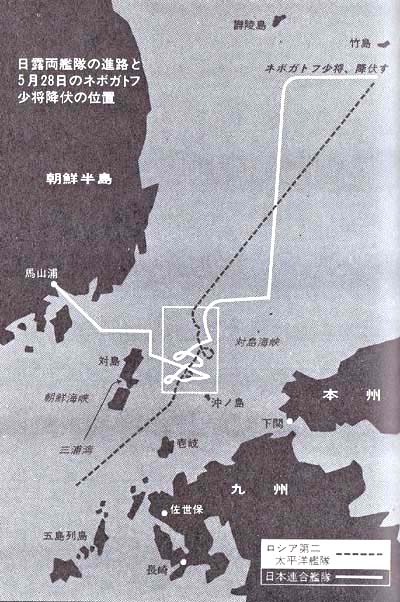

彼らは、対馬とリアンクール岩〔竹島のこと〕とよばれる裸の小局部とのあいだに達していた。

対馬から三二〇キロ、最後のゴールまであとわずか四八〇キロである。

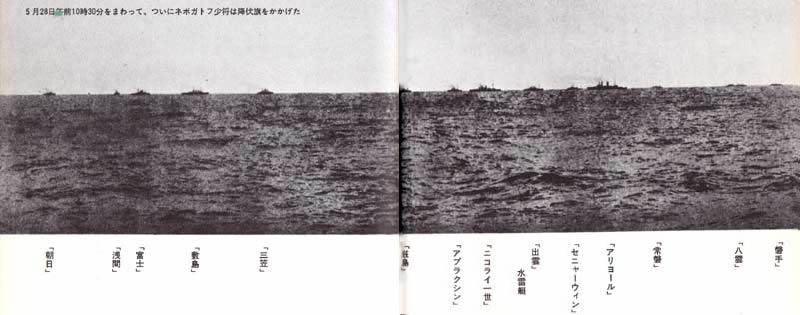

日の出まもない午前六時二十五分、艦橋から水平線をみつめていたネボガトフ提督は、南西に煙を見た。

生残ったロシア艦隊の一部が、近づいてきたのかもしれない、と思った。だがこのかすかな希望は、すぐにきえた。

艦隊は、明らかに日本巡洋艦のものであり、しかも三隻いることが識別されたからである。

弾薬は十分にあったが、敵艦は戦いをいどまずに、とおざかっていった。

速力のある「イズムルード」が偵察に行き、もどってくると、東郷のおそろしい第一戦隊が、再配備された「浅間」をともなって接近しつつあり、と報告した。

やがて、第一戦隊に上村の旗艦「出雲」とその靡下の五隻の装甲巡洋艦がくわわり、ロシア艦艇をとりまいて円陣をつくりはじめた。

その円陣には、さらに他の艦も参加し、駆逐艦をのぞいて総数二七隻が、視界に見えてきた。

円陣はしだいにとじられ、ついに 「三笠」の信号一下、日本艦の巨砲が火をふきはじめた。

最初の数弾は、旗艦「ニコライ一世」の近くに一八メートルの水柱をふきあげた。

ネボガトフは、砲術長に日本艦隊との距離をきいた。「一万二〇〇〇メートルです」という答えがかえってきた。

彼の艦はどれも、射距離一万一〇〇〇メートル以上の砲はそなえていない。これでは、一〇〇パーセント勝ちめがないことを、ネボガトフはすぐにさとった。

できることといえば、艦を自沈させ、乗組員をボートヘうつしてにげさせるか、もっと簡単に、降伏するかということであった。

しかし、前日の戦いで、ボートのほとんどは航行不能なまでに損傷している。

それに、敵砲火のもとでボートをおろすこと自体、自殺行為である。

おそらく、この旗艦の乗組員を含めた総員二五〇〇人のほとんど大部分が失われるであろう。

ロシア海軍の規則には、つぎの一節があり、ネボガトフは今の状況こそ、これにあてはまると思った。

戦闘中、指揮官は勇気の範をしめし、最後まで戦いを続けなければならない。

ただし無益の流血をさけるため、指揮官は、つぎの状況下においてのみ、そして、他の士官全員の合意ある場合にかぎり、その艦艇を敵に渡すとができる。

すなわち、弾薬がすべて消費され、銃砲使用不可能となり、防御の手段がおおむねつきたるとき。

およびその艦艇を破壊し、しかもなお乗組員が海岸ないし短艇に生命の安全を求めることが不可能となった時のみである。 |

ネボガトフは、重傷をうけてキャピンで横たわっているウラジミル・ワシリエヴィッチと参謀将校たちをよびにやった。

一同が司令塔にあつまると、彼は、質問をだした。

「我々は、どうすべきだと思うか?」

はっきりと返答したのは、スミルノフであった。

「昨日、我々は義務をはたしました。今日、我々はもはや戦える状態ではありません。降伏のほかはありません」

一同の顔をみまわし、ネボガトフは、全員一致の賛意をよみとったので、全艦艇にその同意を求める信号を発した。

応諾(おうだく)はただちにえられた。

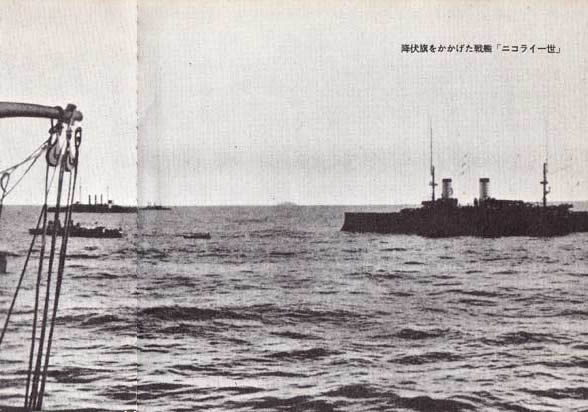

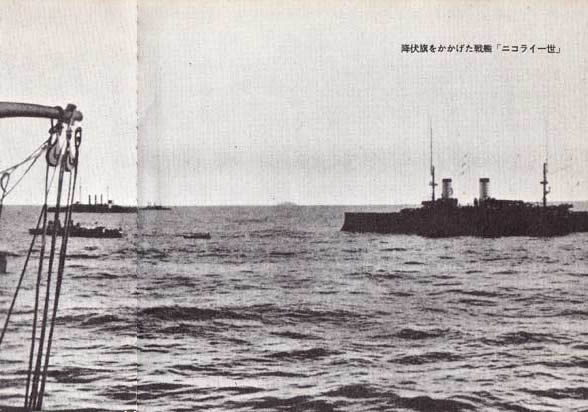

そこでネボガトフは、信号兵に命じて、国際信号旗XGEを掲揚させた。

「われ降伏す」である。

敵撃滅にたっぷり一日はあるので、日本の砲員たちは、いそがずに砲撃しているようであった。 |

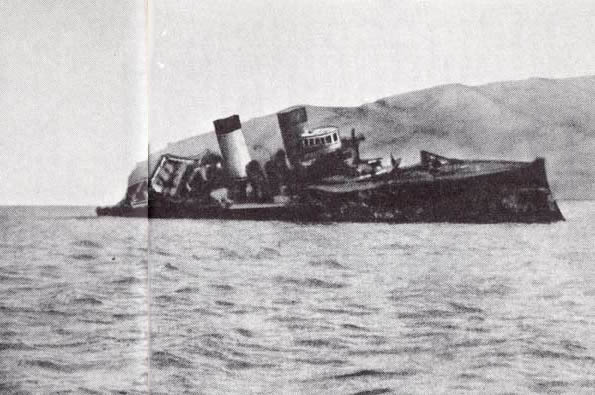

日本の砲弾で破壊された「アリヨール」

穴があいた「アリヨール」舷側の惨状

|

砲弾の飛来には、かなりの間隔があった。それに長距離のためか、命中はさしてひんぱんではなかった。

それでも、XGE旗があがるまでには、数発の“旅行カバン”が艦上に落下した。

しかし、依然として砲撃が続くので、不審に思ったネボガトフは、白いテーブルクロスをとりにやらせ、マストに掲げさせた。

だがそれでも砲弾は飛来するので、やむなくネボガトフは、全艦艇にエンジン停止を命じ、最後の恥辱(ちじょく)をうけるハラをかためた。

日本側が「ニコライ一世」のマストに旭日旗(きょくじつき)をあげろ、と命じてきたからである。

皮肉なめぐりあわせというのか、「ニコライ一世」は、一八二九年、トルコ軍に降伏したロシアの軍艦を処罰として、破壊するためその海軍の艦艇を派遣した、いまの皇帝(ツアー)の祖父の名をとった戦艦なのである。

|

5月28日午前10時30分をまわって、ついにネボガトフ少将は降伏旗をかかげた

|

4 ロシアの信号に首をひねる top

二十七日の夜、「三笠」が北航しているとき、艦長伊地知彦次郎は、全乗組員に戦闘配置をとり続けるように、と命じていた。

その夕方、将校たちは士官室で戦闘の思い出を語りあっていた。

伊地知は下へおりて戦死者の霊をとむらった。「三笠」の戦死七、負傷八三、そして全艦隊の戦死者はわずか一一七人である。しかし予期された通り、「三笠」の死者が最大であった。

一一七人の戦死者名簿には、若い数人の優秀な士官が含まれていた。

その朝「信濃丸」が、バルチック艦隊の対馬海峡出現を報告してきたとき、森山慶三邱との賭けに勝った松井健吉中佐も、その一人であった。

戦略専門の松井は、任務に忠実で、自分のキャピンの天井に世界地図をかかせ、非番中もそれを研究していた。

森山は、賭けに勝った松井に祝いの言葉をおくろうとしたとき、その当の松井が「日進」〔第一戦隊旗艦〕の最初の犠牲者の一人であることを、はじめて知ったのである。

「三笠」では、七つの遺体――うち士官は伊地知の次席松村童雄だけである――が、はききよめられた水兵浴室に安置されていた。

艦長は、お通夜をしている水兵の間を通りぬけ、それぞれの遺体の前で膝をつき、生きている人にたいするように別れをつげた。

一枚のハンカチに、それぞれの遺体の血で名をかき、それを、一つの木箱におさめた。

木箱にはすでに、黄海海戦で死んだ人々の名を記した、同じようなハンカチがおさめられている。

伊地知はその箱を、自分のキャピンに安置した。

翌日の夜明け、第一艦隊をひきいる 「三笠」は、低速のロシア艦隊の北西約一〇〇キロの位置にあった。

それは、計画どおり、ウラジオストクとロシア艦隊の中間である。

午前五時三十五分、ロシア艦隊主力の残存艦船らしいものが、対馬と竹島の中間に見えたとの無電を受けて、第二第二戦隊は、東方へ移動し、包囲の環をちぢめはじめた。 |

|

|

降伏旗をかかげた戦艦「ニコライ一世」

|

「三笠」前艦橋上に立つ東郷、加藤、秋山にとって、敵艦隊の行動は、きわめて不可解なものにみえた。

午前十時三十分、包囲環が完成したとき、東郷は砲撃を命じた。

しかし彼らは、なんの反撃もせず、まるで、損害にはもうなれたといわんばかりに、同じ針路をすすんでいる。

そして、「ニコライ一世」が三つの信号旗をあげたが、八キロ以上の距離なので、双眼鏡でみても判読できなかった。

そのうち、XGEの文字がようやく識別できてきたが、それだけでは、どうにもならない。

もともと万国船舶信号書には、三字組合せは何千とあり、どんな司令官でも、暗記しているのは、よく使いそうな二、三百ぐらいのものである。

秋山も加藤も、まして東郷も、XGEがなにを意味するのかまるで見当もつかなかった。

そこでとりあえず信号書をとりよせて調べることにした。

今村信次郎少尉が、信号書をとりにいった。

彼は、梯子をおり、少しさがしたすえ、赤いカバーの大きな信号書を、ドアの左手の書棚のなかで見つけた。

いそいで艦橋へもどり、秋山にわたした。

秋山は、ページをくってゆき、その彼の肩ごしに日本海軍のトップ連中が、気づかわしそうにのぞきこんだ。

ようやく、英語でかいてあるその信号の意味を見つけた。

さんざん首をひねってもわからなかったのもムリはなかった。

「われ降伏す」などというのは、日本海軍の士官にとって、それこそ全く必要のない信号なのである。

しかも東郷は、ロシア側が本当にそのつもりであるとは、信じることができなかった。

彼は、ネボガトフがなにか策略をもちいているのではないかと疑い、あとで島村提督から無電が届いたときにも、まだその考えをかえなかった。島村は、東郷が 「ニコライ一世」の信号をそのまま理解しないだろうと察したので、その翻訳を無電でおくってきたのである。

「ニコライ一世」のマストに、白いテーブルクロスがあがったときも、東郷は、黄海海戦〔日清戦争〕で清国の戦艦が同じような旗をあげていながら逃げ出したことを思いだして、降伏が本心だとは、どうしても信じることができなかった。

そして、彼の疑惑を裏づけるようなことが、ほんのわずかな時間だが起った。

ほかの艦と同じXGE旗をあげていた「イズムルード」が、突然旗をおろして、フルスピードで東航をはじめたのである。

東郷は、巡洋艦二隻と数隻の駆逐艦に命じて「イズムルード」を追わせ、一方、「ニコライ一世」にたいしては砲撃を続けさせた。

東郷のすぐ左側にいた秋山真之中佐は、しだいに困惑し、いらだってきた。

5 秋山は、むしろ戦略家 top

ずばぬけたプランナーであり作戦参謀である秋山は、またケタはずれの変人でもあった。

しかし、専門領域でのすばらしいきれ味は、誰一人として疑わなかったので、彼の数多い奇行にたいしては、他の参謀たちもみてみぬふりをする習慣になっていた。

寝室スリッパのままで士官食堂へくるなどはざらである。

一言も口をきかず、食事をかきこむと、他の参謀がまだ半分も終っていないのに、お先に、ともいわずにキャビンヘもどってしまう。

徹夜の仕事もよくやる。

そして夕方近くになると、舷側から海へとびこんで水泳をする。

それもズボンもぬがないで泳ぐことが多い。艦橋では、軍刀ベルトを上衣の下ではなく、上からしめるクセがある。

こうして胴をしめると、決断力と集中能力をますと、だれかがいった説に従っていたのである。

その秋山は、戦争はもとより、歴史と哲学に造詣が深く、インテリのおちいるあらゆるタイプの自己疑惑は経験している。

自分の能力について、また、はたして軍人という職業に適しているかどうかについて、はてしない不安と恐れをいだいていた。

妻に送った手紙のなかで、戦争が終ったら僧侶になりたい、ともらしていた。

また、彼が創案した七段階の作戦は、勝利につながる原因の一つなのだが、のちに書き送った別の手紙では、これと矛盾して、たぶん司令長官は自分にかなりの信頼をおいているはずだし、いつまでも参謀の一員として残してくれると思うのだが、と自信のない気持をほのめかせている。

彼の個性と才能は、破壊的なものよりは創造的なものへ指向しているので、戦闘をデザインするのは面白いのだが、戦うことはむしろイヤなのである。

だから、彼にとって、戦う意志のない敵艦を砲撃し続けるという司令長官の考えは認められないし、まして倫理的にも間違っていると思われるのである。

そこで彼は、おそるおそる意を決して、東郷に抗議した。

「閣下、敵は降伏しました。砲撃中止の命令をお出しになるべきではありませんか?」

6 闘将東郷、肩すかしくう top

ところで、対馬海戦のあとの話だが、東郷は、余暇をさいてはイノシシ狩りに熱中したものである。

ときには、天皇のおともをすることもあった。

この殺伐(さつばつ)なあそびで、東郷が得意としたのは、手負いの獲物にトドメの一撃をあたえることであった。

彼の猟友たちは、東郷が、自分の獲物はもちろんのこと、仲間の獲物にも、最後の一撃をくわえてやろうともうしでたことがたびたびあった、と語っている。

一方秋山の頭脳は、海軍戦略上の考えられるかぎりの問題にたいして解答がおさめられている“金庫”だといわれたものである。

東郷は、その秋山の、たいていの奇人ぶりは、許す気持はあった。

秋山の繊細(せんさい)な性格が、東郷自身の性格とは全く異質なものに感じられていたからである。

だが、東郷にとって、いまの状況は、この部下のひどく敏感な心にうつるものとは、かなり違っていた。

東郷の信念になっている格言の一つに、 |

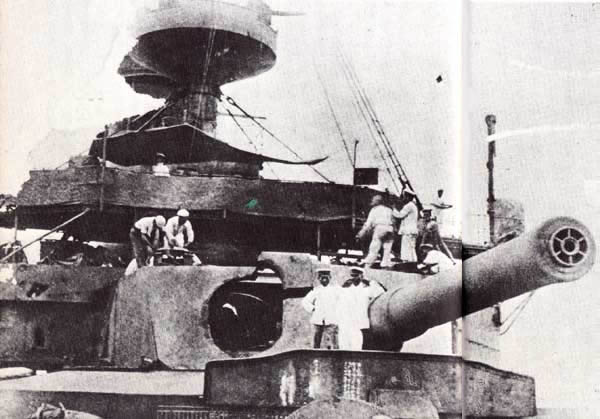

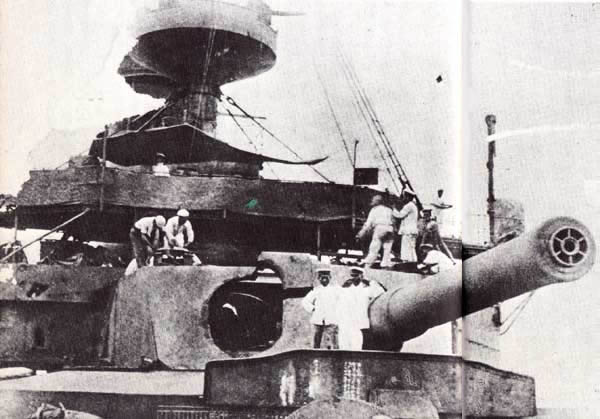

「三笠」の長官公室:東郷は、降伏したネボガトフ少将~をこの室で迎えた(写真は日露戦争当時のもので、左に見えるのは機関砲〉

|

「強敵といえども恐るるべからず。弱敵といえども侮るべからず」

というのがある。今度の戦闘では、すべてがうまくいった。

といっても、それがどれほどの成功であったかを、東郷としては、はかる尺度がない。

そしていまは、ほぼ確保できたと思われる勝利を、もろい感情に流されて台なしにする危険をおかすことなどは、とうていできないのである。

彼は、左手にまだ天皇から下賜された軍刀の柄をにぎりしめている。

両頬は、戦いのときのクセで、怒ったようにふくらんでいる。

東郷は、秋山の半ば抗議的な質問を無視した。

いま、「ニコライ一世」のマストに、旭日旗があがった。ほかのロシア艦隊も続々とこれにならいはじめた。

秋山が、質問を二度くりかえした。詰問の調子であり、のどをつまらせている。

「閣下、武士道精神により、砲撃は中止すべきではないでしょうか?」

しかし東郷は、海軍の原則にのっとった冷厳そのものの返答をあたえている。

「彼らの艦艇はまだ陣形をくみ、行動している。降伏のつもりならば、まずエンジンをとめるべきだ」

秋山は、もはやそれ以上いう言葉がなかった。

だがこのとき、ネボガトフが、窓下艦艇にエンジン停止を命じたのである。

ロシア艦艇が、どこから見ても死んで海上に停止していると見えたとき、東郷は、はじめて「撃ち方やめ」を命じた。

十数年後、彼は、そのときの微妙な感情の起伏を説明している。

とにかく、この二度目の例では、彼の殺戮(さつりゃく)本能は、ふつうの限界をかなりこえたものであった。

「全く我々の予想をこえた出来事であった。

我々は、敵をいっきょに殲滅しようと、このうえなく強い決意で砲火をひらいたのである。

しかしそれはムダに終った。

全く予想外の事態発生であり、我々は驚愕し、いくぶん失望さえしたのである」 |

7 威儀正す敗将ネボガトフ top

降伏手続きを指示するため、東郷は、秋山にフランス語のしゃべれる中尉をつけて、水雷艇「雉(きじ)」で「ニコライ一世」へ送った。その中尉は、東郷の指令を通訳して伝えた。

一つ、ロシア艦艇はそのままで待機してよろしい。

一つ、ネボガトフ提督は降伏条件の話しあいに、「三笠」へこられたし。

ネボガトフは了承するとともに、さらに正装に着がえることを求めたが、それは許された。

ネボガトフ提督は、第三太平洋艦隊の能力に、けしてわずかでも幻想をいだいて指揮をひきうけたわけではなかった。

彼はこの艦隊を、バルト海からカムラン湾まで、ロジェストヴェンスキーのかかった半分の時間で回航させた。

途中の混乱も、はるかに少なかった。

その後彼は、直属上官の死を知らされぬまま、さらにまたロジェストヴェンスキーが「ブイヌイ」へ移乗してから三時間ものあいだ、自分が全艦隊の指揮者となったことも知らぬまま、戦闘を続けてきたのである。

いま、彼は、長く輝かしい海軍軍人生活の終末をかざるために、キャビンヘ行き、勲章をつけた重い正装に着替えた。

数分後、彼は、下の甲板へあつめられた乗組員には彼の言葉をかけるため、前艦橋のてすりヘー歩足をふみだした。

「戦友諸君。

今日はロシアにとって、帝国海軍にとって、そしてこの凄惨な戦いに生残った我々すべてにとって、悲しい日である。

本官は、敵に降伏することを決定した。そうしなければ、我々が無意味に殺戮されるからである。

本官は、沈痛このうえない気持でこの決定をなした。

しかし、これ以上どれほどの苦しみを忍ぼうとも、我々の運命、また我らが祖国の運命をかえることはありえない、と承知のうえでそうしたのである。

本官はすでに齢をかさねており、本官の生命などは、いささかも大事ではない。

この処置からうける恥辱を、どうか本官の肩にだけになわせてほしい。

いずれ軍事法廷で裁かれ、極刑に処される覚悟はできている。

本官は、この降伏の全責任を、あまんじて負うものである」 |

「三笠」艦上では、とりわけ海軍儀礼をおもんじ、来艦するネボガトフ提督のために、右舷側に階段を用意した。

ネボガトフは、ゆっくりと階段をのぼった。

二人の提督は、それぞれの幕僚を従えて、東郷のキャビンにはいり、降伏の細目を打ちあわせた。

ロシア艦艇に日本側の捕獲艦回航員を乗り組ませること。

将校は帯剣を許されること。

乗組員は捕虜としてあ使われること。

これらの打ちあわせが終ると、二提督は、シャンパンで正式に乾杯した。万一ロジェストヴェンスキーと接触が不可能な場合、自分の艦隊をひきいて、宗谷海峡を通る計画だったネボガトフは、東郷に確かめてみた。

「我々が対馬海峡を通ると、どうしておわかりになったのですか?」

東郷は、かすかな、謎のような微笑をうかべて答えた。

「わかっていたのではありません。ただ、そう思っただけです」

8 敗残のロシア水兵をいたわる top

あとには、降伏艦艇を佐世保へ回航するという、めんどうな仕事だけが残っていた。

四隻のうち、エンジンが最悪状態の「アリヨール」は曳航されることになった。

また日本水兵をロシア艦艇に移乗させ、ロシア水兵を手つだうとともに、ロシア艦艇のあ使いをおぼえさせることになった。

そして、「敷島」から「ニコライ一世」へ移乗を命じられた一〇〇人の水兵の指揮官には、フランス語が上手に話せるという理由で、若い少尉候補生山県武雄が任命された。

山県は、前にふれたが、戦いの前日までに小説を読みおえるのだと一所懸命に読書していた水兵に、声をかけた青年だが、その彼も読書ずきであり、かれ白身、素人詩人のつもりでいた。

そして時々故郷の両親に詩をかきおくっていた。

彼の父も文学ずきだったが、友人たちに、息子は日本海軍のなかで一番勇敢な若者だ、と自慢するのがクセだったという。

何故一番勇敢なのか、ときかれると、「伜はわしに、ほらこんなひどい俳句をかいてよこします」と答えたそうである。

戦争になるまえの数年間、山県は、ロシアの極東政策をいきどおり、新聞にしばしば糾弾の投書を送った。

しかしいま、「ニコライ一世」艦上で、ロシア人とはじめて顔をあわせてつきあってみると、彼は、民族的な悪感情がいっぺんに消えさるのを感じた。

ロシア人は図体が大きく皮膚の色もちがうが、山県自身と全く同じ人間であることを知り、彼らのいまの窮状に心から同情するようになった。

そして彼は「ニコライ一世」上のむずかしい任務を、まずフランス語であいさつをすることからはじめた。

彼は、ロシア人たちにいまの率直な感情をプチまけ、おおいに共感をえたことを知った。

それから、ロシア士官の同意をえて、水兵たちに日本の蓄音機でレコードをきかせ、佐世保までの無聊をなぐさめてやった。

また「敷島」の絵ハガキー組を、ロシア人たちにわけてやったところ、士官の一人が、お返しの意味で彼にドイツ製の双眼鏡をおくろうとした。

しかし山県は、事情が事情だからといって、ことわっている。

日本基地への航海中、「ニコライ一世」の秩序が、ほかの捕獲艦よりはよく保たれたのは、主として山県の善意と機転のたまものであろう。

「アリヨール」では、規則をまもらない水兵のグループが、酒によっぱらって将校たちのキャビンヘおしいった。

また、主計官が説得されて、艦内基金のぜんぶを、士官や水兵にわけてみたが、そのわけ方はひどく不公平であった。

艦長のニコライ・ユングは、傷が悪化して死んだので、旭日旗を半旗にかかげ、丁重に水葬された。

ところで、東郷のすきな日本のふるい諺に、「勝って兜の緒をしめよ」というのがある。

上村提督の第二戦隊旗艦「磐手」に移された交換ロシア士官の一人は、捕獲された海防艦「アプラクシン元帥」の艦長だったが、彼は、日本の艦隊で、この諺に表現される規律がいかに厳格に保たれているかに驚いている。

彼は、五月二十九日の朝「磐手」艦橋へまねかれたとき、艦長が、先任参謀佐藤鉄太郎中佐に「これより艦砲射撃訓練をおこなう」といっているのを聞いた。

たちまち命令が発せられ、第二戦隊各艦の砲員は、それからおよそ一時間にわたって、曳行標的にむかって猛烈な砲撃を続けた。

そこで彼は、佐藤中佐に「いま、なぜ我々が敗れたのか理由がわかりました。

あなたがたはロシア艦隊を全滅させたのに、翌日にはもう射撃訓練をしている!」といった。

数年後、このエピソードを回想したとき、佐藤は、するどく問題のポイントをついている――

「あの艦長は、あんなつまらんことに気をつけた。我々が見落したかもしれない、ごくささいなことをだ。

私は、あの人は頭のいい人だったと思う」

9 …針路、北二三度東… top

二十七日朝「ブイヌイ」に移されたあと、ロジェストヴェンスキーは、艦長室につられたハンモックにねかされていた。

軍医が傷をしらべたところ、かなり危険な頭蓋骨析だった。軍医は、少しでも動かしたりショックをあたえたりすれば命とりになる、と警告した。

提督は、その日は一日じゅう昏睡状態であり、時々わずかに意識をもどした。

そのときセメノフ中佐が、「閣下はまだ指揮権を掌握しておられたいですか」ときいてみたが、提督は、ほとんど言葉にならないつぶやきを口にするだけだった。

しかしセメノフは、ところどころ単語だけは聞き取ることができた。

「いや……わしはどこにいる……きみわかるだろう……指揮………ネボガトフ……ウラジオストクヘ進航……針路、北二三度東……」

一方「オスラービヤ」の生残者二〇〇人は「ブイヌイ」の通路やデッキに、ふるえながら固まっていた。

「ブイヌイ」は、猟犬の群れのような日本の水雷艇、駆逐艦に発見されずに(あるいは無視されたのか)、夜中、手さぐりしながら北航した。

翌早朝、燃料が少なくなり、エンジンが停止しかけたとき、幸運にも他の残存艦三隻と出あった。

二隻の駆逐艦「グローズヌイ」、「ベドウイ」をともなった巡洋艦「ドミトリー・ドンスコイ」であった。

「グローズヌイ」と「ベドウイ」は、「ブイヌイ」よりはまだ状態がよかったので、「オスラービヤ」の生存者を「ドミトリー・ドンスコイ」にうつし、ロジェストヴェンスキーをほかの駆逐艦のどれかへ移した方がよいかと思われた。

ロジェストヴェンスキーは、かなり意識を回復してきており、いくぶん意思決定の能力もでてきた。

彼は、「ベドウイ」がいいといった。

この駆逐艦の艦長バラノフは、全艦隊のなかでも提督お気にいりの数少ない一人らしかった。

残存艦に何を命じたらよいか、とたずねられたロジェストヴェンスキーは、長い海軍生活の最後になるはずの命令を、口の中でつぶやいた。

それは、「ドミトリー・ドンスコイ」は傷ついた「プイヌイ」をまもり、スピードのある「グローズヌイ」、「ベドウイ」とともに、夢にも忘れられなかったあのコース「北二三度東へ航進せよ」というものであった。

命令を終ると、彼はまたも断続的な昏睡状態へおちていった。

その後のことは、セメノフではなく、「グローズヌイ」の艦長によって伝えられる。

(セメノフの鮮明な戦闘描写は「スウォーロフ」の破壊とともに終ってしまったのである)

三時少しすぎ……我々は朝鮮海峡の方からくる二隻を見た。

二隻は急速に我々に追いついた。艦尾近くでそれは日本の駆逐艦とわかったが、一隻は二本煙突、他は四本煙突であった。私は「ベドウイ」に接近し、手旗信号で、どうすべきかときいた。

それにたいして「貴艦はどれだけのスピードがだせるか?」という返答をうけたので「二二ノット」〔時速約四一キロ〕と答えた。すると「ウラジオストクヘ直航せよ」という命令がきたので、「なぜ戦いにくわわらないで、いってしまうのか?」ときくと、もはや返答はなかった。

しかし、「ベドウイ」がスピードをださないのをみて、それにまた同艦を一人で残しておきたくもないので、私はスピードをおとし、同艦の近くに停止した。

そのとき、同艦が、話しあいを提案する旗と赤十字旗をあげるのを見た。

そこで私は、全速力で前進の命令を発した…… |

「ベドウイ」で起っていたことというのは、のちにノーヴィコフ・プリボイが書いたものによれば、ロジェストヴェンスキーの参謀士官たちの会議であった。

その経過はつぎのようなものである。

「ベドウイ」は「グローズヌイ」と同じ速力が出せるが、戦ったあとウラジオストクヘつける公算は、どちらも極めて小さいようにみえる。

それに、もし最高速力で遁走すれば、ウラジオストクヘ到着するまえに、ロジェストヴェンスキーに激しいショックをあたえ、おそらくは命とりとなるであろう。

そこでド・コローニュ参謀長は、同僚たちの賛成をえて、「われ、艦上に重傷者あり」の信号旗を掲揚することにした。

それに赤十字旗が伴えば、「ベドウイ」に病院船と同じ攻撃免除があたえられるかもしれない、というのである。

先頭の駆逐艦「漣(さざなみ)」の艦長の若い中尉相羽恒三(あいばつねぞう)が、「ニコライ一世」の信号旗を見て彼の上官たちがいぶかったと同じに、「ベドウイ」の信号に首をひねったとしても、驚くにあたらない。

そこで、数時間まえの「三笠」と同じく、「漣」は砲火をひらいた。

ところが「ベドウイ」が抗議の汽笛をならし、同時にエンジンをとめたので、明らかに降伏の意志表示とみて、はじめて相羽は、攻撃中止を命じた。

ボートで「ベドウイ」についた彼は、その艦上の手すりに群がっている士官たちを見たが、彼らが制服につけている豪華な金モールは、マストにひるがえる提督旗と同じに、このロシア艦にはひどく不似合なものだと思った。

相羽は、成行にまかせのつもりはなかった。

慎重にも抜剣して甲板へおどりあがり、まず無電アンテナを切り払った。

談判に集まった敵の士官たちに、こちらはもっと血なまぐさいことを考えているのだ、という印象を与えるためであった。それに、アンテナを切り払ったのは、敵が助けをよぶ恐れがあるとみたからである。

それから相羽は、そこにいる最上級の将校にむかい、英語で

「あなたが艦長ですか? 本官がいまからこの艦を指揮する」といった。

ド・コローニュがこの異常事態の説明をしても、相羽の疑いは全然はれなかった。

戦闘能力のある艦が降伏するなどとは、とても信じられないことである。

ところがさらに、全ロシア艦隊の司令長官その人が駆逐艦と一緒に捕虜になるときかされて、彼はいよいよ不信の念を強くした。

そして、提督は絶対安静が必要な状態だといわれた相羽は、「けっしてさわがせる気はない。しかし少なくともこの目で提督を見なければ納得できない」とこたえた。

痛々しい包帯姿の司令長官をかいまみて、相羽も、ようやく信じる気持になり、敵の参謀将枚数名をつれ、キャビンには見張り兵を残して「漣」へもどってきた。

二日後、「ベドウイ」は曳行され、旭日旗をかかげて、佐世保海軍基地についた。

そこには、すでに防波堤につながれているネボガトフの戦艦群が見えた。

10 奮戦空し、ロシア艦隊潰滅 top

二十八日の午後までに、ロジェストヴェンスキーとネボガトフの降伏、エンクィストの出発、そして戦闘前のフェリケルザムの死亡などにより、第二太平洋艦隊は、最高指揮者のことごとくを失っていた。

そのうえ、その強力な大戦艦一二隻が、撃沈されたり、降伏したりで、もはや戦う艦隊としての存在に終止符がうたれていた。

それにもかかわらず、どちらの側にも、この勝敗の規模を、確信をもって評価のできる人は一人もいなかったのである。

いずれにしても、この五月二十八日、戦闘はなお、日本海の各域にちった敵味方の、一艦対一級の遭遇戦のいくつかが終るまでは完了しないのである。

あるものは英雄的に、あるものはその逆のかたちで戦ったが、それらもまた、この大海戦の結末に、少なからぬ影響を及ぼしたのである。

「グローズヌイ」が、「ベドウイ」降伏の現場から首尾よく逃げ出した一方、「ドミトリー・ドンスコイ」は北へきえ、「ブイヌイ」がこれに続いた。

二隻が遠く行かないうちに「ブイヌイ」のエンジンが故障し、とてもウラジオストクヘ到達できないことがわかった。

「ブイヌイ」艦長コロメイツェフは、機闘将将校と相談のうえ、乗組員を「ドミトリー・ドンスコイ」にうつし、拿捕をさけるために艦を爆破することにした。

しかし、移乗は終ったものの、しかけた爆薬がどうしたわけか不発だった。

そこでつぎに決定された方法は、「ドミトリー・ドンスコイ」に「ブイヌイ」を撃沈させることだったが、これもなかなかむずかしいことがわかった。

わずか三〇〇メートルの直射距離にもかかわらず、「ドミトリー・ドンスコイ」の一五センチ砲から発射された一発目の砲弾は、この静止目標を大きくはずれ、第二弾、第三弾も同じであった。

つぎの二発は至近弾になり、六発目と七発目が「ブイヌイ」をかすったが、大きな損害はあたえられなかった。

最後に八発目がようやく艦首に孔をあけ、そこから徐々に浸水して、ついに「ブイヌイ」は沈没した。

その後「ドミトリー・ドンスコイ」は、足手まといがなくなったので北航を続けたが、午後五時三十分、右舷水平線上に煙をみつけた。

あとでこれは、日本の巡洋艦二隻が、「スウェトラーナ」を撃沈したときの煙だとわかった。

出羽提督の第三戦隊の巡洋艦四隻ぜんぶがあつまり、一方的な砲撃で仕とめたものだが、「オスラーピヤ」の生存者二〇〇人は、ここで再び日本側の砲撃にさらされたので、泣きわめき、もし降伏しなければ反乱を起す、と騒ぎだした。

彼らは、下甲板へおしこめられ、ホースの水で制圧されたが、数人が甲板に飛び出してきて、溺死したり、至近弾の衝撃波で死んだりした。

六時になると、「ドミトリー・ドンズコイ」は、松島〔鬱陵島のこと〕が見えるところまできていた。

艦長は、もし闇を利用して日本側を巻けないときには、座礁する計画をたてた。 |

|

やがて暗くなったとき、日本の水雷艇二隻の攻撃をうけたが、首尾よく撃退して、小湾ヘ一時のかくれ場をみつけた。

そこで「オスラービヤ」の生存者と「ドミトリー・ドンスコイ」の乗組員を上陸させたが、「ドミトリー・ドンスコイ」の乗組員で負傷していない者は一人もいなかった。

つぎの朝、数人の水兵が艦を深みへ出し、沈めた。

「ドミトリー・ドンスコイ」自沈の勇敢さにくらべられるのは、「ウシャーコフ提督」の最後である。

「ウシャーコフ提督」はほかの海防艦についてゆけず、夜中同じ航路を走り続け、翌日の午後、ほかの海防艦が降伏してしまってからずいぶんたって、「八雲」をともなった第二戦隊の旗艦「磐手」と遭遇した。

日本の二艦は、砲撃を開始するとともに、信号旗をあげた――

「貴下の提督は降伏した。我々は貴下も同じ行動をとることを勧告する」――

まえにネポガトフが直面したとき以上の、絶望的な情況である。

だが「ウシャーコフ提督」の副艦長ミクルハ・マーライは、まるで違った反応を示した。

信号の前半を解読しただけで、あとはもう応撃せよと命令した。

砲撃戦は三〇分とはかからず、終ったころには「ウシャーコフ提督」は、抵抗できないまでに痛めつけられ、ミクルハ・マーライは、艦底コックをあけさせ、水兵たちには海へ飛込めと命じた。

この勇敢な抵抗に心をうたれた日本の巡洋艦は、けんめいに救助に当ったが、全乗組員四五五人のうち、八三人しか救いあげることができなかった。

その八三人のなかには、剛気不屈なマーライは含まれていなかった。

彼は、艦と運命をともにしたのである。

|

ウラジミール湾内に擱座(座礁)した巡洋艦「イズムルード」

|

11 ウラジオにはわずか三隻 top

日本の同等の巡洋艦のどれよりも速い二三ノット〔時速約四三キロ〕というスピードをもつ巡洋艦「イズムルード」の不敵な脱出も、ある種の成功をおさめ、同じく酬いられたといえよう。

ネボガトフ降伏の現場から脱出するやいなや、追跡してきた速力の遅い日本の巡洋艦をやすやすと引き離し、翌朝には、ゆうゆうとシベリア海岸沖をはしっていた。

だがそのとき、ウラジオストク付近の島が日本側の手におちたという情報をきいたので「イズムルード」の艦長は、さらに三二〇キロ北のウラジミール湾をめざした。

しかし翌日の夜、霧のなかで座礁してしまった。

艦長と乗組員は、艦に穴をあけ、それから最後の行程を、徒歩にきりかえたのである。

戦闘に参加したロシア艦艇三八隻のうち、最終目的地のウラジオストクヘ到着できたものは、三隻にすぎなかった。

その一隻は、ちっぽけな補助巡洋艦 「アルマーズ」である。

もともとはアレクセーエフ極東総督の快走船としてつくられたもので、一二センチ砲六門以外には武器はなかった。

二十七日の夜、エンクィストの巡洋艦隊から離れてからは、ぬけめなく日本海岸ぞいにはしり、敵艦には全く遭遇しなかった。

そして二十八日の朝、ウラジオストクを目前にして石炭がなくなったので、無電で援助をたのんだ。

一隻の給炭船が派遣され、秋山の作戦計画第七段階に従って島村が敷設した機雷原をよけて案内してくれたので、二十九日の午後遅く、無事に入港できた。

ロジェストヴェンスキーとその大艦隊の到着を、いまや遅しと待ちあぐねていたウラジオストク市民は、お祭りのような歓迎準備をしていた。

各病院は、英雄的な戦傷者をむかえる用意をととのえ、数百人の群衆は、波止場に立ちならんでいた。

そこへ「アルマーズ」が入港し、繋留(けいりゅう)所につながれた。

二日まえに、はるか南で艦砲の音をきき、砲火の閃光を見たという漁民たちの情報が、すでにもたらされていた。

港の人たちは、大海戦の華々しい一部始終をききたがって、ウズウズしていた。

「アルマーズ」の艦長は、非常に優勢な日本の巡洋艦群に追われたこと、ロシアの戦艦数隻が火災をおこし、うち一隻は横倒しとなり沈没したことなどを、ざっとのべた以外には、ほとんど何の情報ももちあわせていなかった。

そのあと到着したのは、ロジェストヴェンスキーの降伏後に首尾よくにげおおせた「グローズヌイ」と、もう一隻の小さな駆逐艦「ブラーウイ」である。

これらがもたらした断片的な情報や、待てどくらせど他の艦艇がつかないという事実が、数日後、「イズムルード」の乗組員たちが、北からトボトボ足をひきずってやってくるまでは、ウラジオストクの市民たちにとって、一番確かな情報であった。

12 病院船に停船命令 top

勇敢な抵抗をした艦艇とはっきりした対照をみせたのは、二十七日の戦闘をともかくしのいだ何隻かの艦艇である。

一番分類のむずかしいのは、病院船「アリヨール」であろう。この船は、二十八日の午後、対馬の北数キロを航行していた「佐渡丸」にみつけられた。

「佐渡丸」は、ロシア艦隊を発見して感状をもらった「信濃丸」と同じく、日本郵船会社の持船であり、戦前ヨーロッパ航路についていた優秀旅客船であった。

しかしこのときまでは、姉妹船とくらべて、あまり芳ばしくない評価をえていたにすぎない。

五月二十三日、「佐渡丸」は、間違いの警報を発して、日本の連合艦隊を外洋へ飛び出させていた。

もっとも、その間違いについては、いくつかの同情すべき事情がある。

第一に、「佐渡丸」は、みつけた煙の尾が、ロシア艦隊のものではなく、それをさがしていた島村提督の巡洋艦部隊のものであると、知ることができなかったのである。

第二に、煙が敵艦のものかもしれないと通報しただけであって、むしろ用心ぶかい行為であった。

第三に、その警報で、その日は艦隊機動訓練となり、かえりに日本艦隊は、馬山浦の外湾に錨をおろしたのだから、それだけ二十七日には早く外洋へでられたわけである。

誤報が、かえって幸いしたのである。しかし「佐渡丸」は、今度こそはエラーをおかすまいと決心した。

そして、名誉回復をなによりものぞむ人があるとしたら、それは三〇歳の少尉候補生福田一郎であろう。

彼は、日本の海軍兵学校を卒業しただけでなく、一九〇二年にクラスの二六番の成績でアナポリスを卒業している。

昇進が遅れたのは、日本をながく留守していたからで、彼は、なんとかこの不利を埋合わせ、そのうえ外国留学の成果をあげたいものだと、非常に意気ごんでいた。

そして、「アリヨール」を発見したとき、ついに好機が到来したのである。

「佐渡丸」は、「アリヨール」の艦首前を横ぎりながら、威嚇射撃をして、この病院船をストップさせた。

英語が堪能なので、福田は、臨検班を指揮するように命じられた。

13 日・露潜水艇の皮肉な偶然 top

赤十字旗をかかげる船を臨検するというのは、いささか異常な手段といえるが、この場合も、情状酌量の余地はある。それを少し説明してみよう。

潜水艇は、アメリカの南北戦争当時すでに使われた歴史があるが、まだなんといってもめずらしく、日本にもロシアにも、相手側がもっているのではないか、と疑う理由があった。

というのは、どちらも戦争が始る少し前、アメリカヘ五隻の潜水艇を注文していたのである。

いずれも全長約九メートル、四基の魚雷発射管をもっていた。しかし両国とも、相手が使用した形跡がみえないので、よくよくの事態にそなえて、温存しているのではないかと想像していたのである。

日本が潜水艇を使わなかったのには、別に特殊な事情もあった。一九○五年の潜水艇は、潜水にも浮上にも、左右一本ずつあるキングストン・バルブ〔注水弁〕にたよっており、これによって水のバラストを注入したり排出したりしていたのである。

ところが、なにかの間違いで、日本へ送られた一〇本のキングストン・バルブは、みな右舷用だけなので、せっかくの潜水艇も、乾ドックで干されたままになっていたのである。

ロシアがフィラデルフィア製の潜水艇を使わなかったのも、日本と同じ理由からだ。

ロシアヘ送られた一〇本のキングストン・パルプは、左舷用だけだったからである。

日本でもロシアでも、またヨーロッパ各地に精通していた明石陸軍太佐もふくめて、だれもこのバカバカしい、あきれた偶然に気づいたものはいなかった。

そのため日本は、ロシアが第二太平洋艦隊のためにその潜水艇を温存している、とみたのである。

そして、バルト海からはるばる曳航するのは不可能だろうから、おそらくどれかの艦艇につんでいるに違いない、それには、病院船「アリヨール」以上に適したものはない、と考えたのも当然であろう。

だから、「アリヨール」を臨検した福田の目的は、潜水艇を分解して下甲板のどこかに隠していないかどうかを調べることであった。

もし「アリヨール」が潜水艇をのせているとすれば、もちろん別の品物にみせかけた大きな貨物の形をしていよう。

病院船でそれだけ大きな物といえば、食料行李である。

福田はかねてから、あやしい行李の中身を確かめる方法を工夫していた。

食料を一番よく識別できる人間はコックだから、彼は「佐渡丸」の一等主厨(ヘッド・シェフ)にふつうの水兵服を着せて、臨検班にくわえていた。

潜水艇だけが頭にこびりついていた福田は、目に見えるものはそのままには信じられなかった。

まず目についたのは、後甲板につくられた小型の熱帯庭園である。いろんな種類のマダガスカル産植物が繁茂して、熱帯林を模(も)してある。

林のなかには小径がつくられ、それらは四阿(あずまや)へ通じ、絵にかいたようなベンチがある。

道を散歩したり、ベンチにかけたりしているのは、完治も真近いとみえる士官たちにつきそった、看護婦のグループだった。

しかし、この緑の平和郷で、ただ一つそぐわない存在は、一人の婦長であった。

福田をまちかまえていたその婦長は、福田が、病院船でもあり、時が時だけに、特別丁重にあいさつしたのにたいして、ツンと冷たい態度をみせた。

福田が、臨検のやむをえぬ事情を、なんども練習した科白(せりふ)で説明しかかると、婦長は、いきなり金切り声でくってかかり、停船を命じた無礼や甲板へあがってきた厚かましさを、口をきわめてののしった。

福田がウンザリしたのは、彼女がはるかに英語がうまく、いや、少なくともケタはずれに口達者だったことである。

臨検班を指揮して船倉をくまなく捜査させながらも、福田は、婦長が口汚なくわめき続けるのを制止できなかった。

そのうちに彼は、「アリヨール」が、二十六日の夜に灯火を赤々とつけてロシア艦隊の存在を暴露したのみか、その結果が大変なことになったのを、婦長が少しも気づいていないらしいことがわかってきた。

ともかくこの病院船は、艦隊からずっと遅れていた。だから婦長は、その日の午後砲撃の轟きを耳にし、そして夕方たくさんの閃光を目にしても、これが戦闘だとは知らなかったのである。

ましてその結果が、ロシアの大敗北に終ったなどとは、想像もできなかったに違いない。

おそらく、実戦さながらの艦隊の機動訓練ぐらいに考えていたのであろう。

それはともかく、やがて福田は、熱帯庭園を散歩する士官たちが、じつはロシア人ではなくて、五日まえ「アリヨール」へ送りこまれてきた英商船「オールダミア」の“六人の健康なイギリス人”であることを見ぬいた。

イギリス人がいることは、その積荷をあとで徹底検査するため、「アリヨール」を一時抑留する十分な理由になる。

そう考えた彼は、「アリヨール」の船長に「佐渡丸」に随航して佐世保にくることを命じて、艦載艇に乗って自艦に戻った。

佐世保についてから福田は、「アリヨール」の看護婦のなかに、ロジェストヴェンスキーの姪がいることをきいたが、てっきりあの婦長がそれで、だから叔父提督に似てあれほど傲慢なのだろう、と信じた。

だが二〇年余ののち、かれ自身が提督の襟章をつけてからも、あの婦長の罵りとおしゃべりを止めることはおろか、口を挟むことすらできなかった記憶は、彼の胸のなかにある対馬海戦のイメージに、国民的大勝利プラス個人的敗北という、甘からいニュアンスを添えたのである。

14 敗北の報きくニコライ二世 top

ところで、ほとんどの日本艦艇が、佐世保軍港に再集結したときに、はじめて日本の勝利の規模がわかり、ロシア艦隊の敗北がいかに徹底したものであったかが明らかになった。

これだけの大海戦の勝者にふさわしい配慮をもって、東郷は、敵提督のロジェストヴェンスキーに、佐世保海軍病院ができる最善の看護をつくさせてやり、また、本国政府へ報告する便宜をも許した。

ロジェストヴェンスキーは、ただちにつぎのような至急報をうった。

ツアルスコエセロ宮殿なる皇帝陛下へ――

五月二十七日午後一時三十分、対馬最南端と日本本州との中間において、一二隻よりなる日本艦隊主力および一二隻をくだらざるその巡洋艦隊と、我らは交戦状態に入れり。

午後二時三十分、「スウォーロフ」戦列を離れざるをえざるにいたる。

三時三十分、小官の参謀若干名と小官とは、意識喪失の状態にて「ブイヌイ」に移されたり。

同艦には、すでに沈没したる「オスラーピヤ」乗組員の一部乗艦しありたり。

ついで小官は、わが艦隊の指揮をネボガトフに移譲せり。

その夜……小官は「ベドウイ」に移乗させられたり。……

このときにいたり小官は、二十八日夕刻、「ベドウイ」が日本駆逐艦二隻に降伏したることを知りぬ。

三十一日、小官は、ネボガトフが佐世保にあるを聞けり。

皇帝陛下付武官 ロジェストヴェンスキー |

一説では、皇帝ニコライニ世は、宮殿でテニスを楽しんでいるときに、対馬海戦の結果をきかされ「なんというおそろしい惨害だ」とつぶやき、そのままゲームを続けたという。

だが、真相は違っていた。侍従長A・A・モソーロフによると、ニコライニ世は、皇帝御召車で旅行中にこのニュースをうけ、すぐにその重大な意味をさとり、陸軍大臣サハロフ将軍をよびにやって、長時間の協議をしたという。

そしてサハロフによれば、このとき皇帝は、前途によこたわる困難を十分に認識している様子だったという。

いずれにしろ、ロジェストヴェンスキーの電報を受けとるまでに、すでに皇帝は、この敗北の大きさとその意味の深刻さをよく知っていたのである。

彼はロジェストヴェンスキーに、寛大で同情をこめた返電を送った。

卿(けい)および卿の艦隊乗組員すべては、戦闘において忠実にその任務を果たしたり。

朕(ちん)は、ロシアおよび朕自身のためになされたる、その奉仕にたいし、衷心(ちゅうしん)より感謝す。

卿に成功をあたえざりしは、神の意志にてありき。しかれども国家は、仰の勇気を誇りとなす。

速やかなる回復を祈る。神が我らすべてを慰めたまわんことを。 |

だが、ネボガトフとエンクィストからの電報には、皇帝の返信はなかった。

|

砲身が裂けてしまった「三笠」の後部主砲

|

15 海戦史上、不滅の戦果 top

一方、東郷が、天皇に出した公式報告は、戦闘と破壊のすべての経過をまとめるのに、長い時間がかかった。

しかし、全世界の鋭敏なジャーナリストたちが賛同したスタイルにより、その要旨は、実に冒頭(ぼうとう)の数語に圧縮されている。

| 天の御加護により、我らが連合艦隊は、五月二十七日および二十八日、敵の第二、第三太平洋艦隊と日本海で戦い、ほとんど完全にこれを殲滅することに成功しました。 |

だが、これは、極度にひかえめな要約である。東郷とその艦隊は、敵戦艦八隻を拿衝し、他の艦艇二五隻を沈め、抑留、あるいは座礁させ、わずかにそのうち最小型艦三隻だけを目的地に到着させたにすぎなかった。

しかも、これだけの戦果を水雷艇三隻の損失だけで達成したのである。

沈められたロシア艦艇は一四万六九〇〇トン、拿捕あるいは中立国に抑留されたものは五万八〇〇〇トンである。

これにたいして、日本側の沈没は三〇〇トンである。

これを人命でいえば、日本側戦死者一一七にたいし、ロシア側は戦死者四八三〇、捕虜は六、〇〇〇におよんだ。

沈没トン数でいえば、対馬海戦は、海上で艦艇同士で戦われた最大のものであり、今日まで、この記録は更新されていない。

しかし、失われた人数と艦船の統計よりも、はるかに重大なのは、これが歴史におよぼした影響である。

これまで戦われたいくつかの大海戦のなかで、対馬海戦は、その直接的影響はもちろんのこと、究極的に世界全体におよぼした結果の重大性において、おそらく史上もっとも決定的な海戦であったと評価されるであろう。

top

**************************************** |