|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

第二太平洋艦隊、極東へ回航(日本海海戦5)

バルト海から日本海までのバルチック艦隊(第二太平洋艦隊)の航海は、他にどういう評価があるにせよ、オディッセーいらいの壮大な規模の航海であり、またこれほど航行経過がくわしく報道されたものは、まれであろう。

1 世界の耳目あつめたバルチック艦隊 top

国際舞台でえんじられたおもな事件として、短い期間をおいて米西戦争〔注1〕、ボーア戦争〔注2〕、そして日露戦争がつぎつぎに起った。

そして世界の耳目がたまたま日露戦争にうつったときの主役どころの大航海であれば、世界中の新聞が、正確にとはいえないまでも、そのうごきをくわしく報道したのは当然であろう。

参加した提督たちの命令と戦術は、のちに学問的な研究の対象になった。

〔注1=明治三十一年、スペイン支配下のキューバに起った独立運動の反乱に端を発したスペインとアメリカとの戦争。スペインは敗北し、その結果、キューバは独立し、アメリカはフィリピンを支配することになった。

注2=明治三十二年から三年間にわたる、南アフリカのオランダ系住民のボーア共和国とイギリスとの戦争。この結果、ボーア人はほとんど全滅し、のちに英連邦の南アフリカ連邦の一部となる〕

そして、この大遠征に参加したメンバーの少なくとも三人が、部厚い航海記を書き、発刊のときひろく注目をあびた。

その本の一つは、勤勉な機関科将校ユージン・シギスモンドヴィッチ・ポリトフスキーが、ほとんど毎日妻へ書き送った手紙をまとめたもので、この大航海の興味ぶかい側面に焦点をあわせた日記である。

もう一冊は、ウラジミル・セメノフ中佐による航海とその終焉の記事である。

セメノフは、艦隊司令長官の一参謀として、`つねに司令長官のそばにおり、しかも、戦争勃発直後から、スタルタ、マカロフ、ウィトゲフトと提督の交代した第一太平洋艦隊〔旅順艦隊〕の巡洋艦「ディアーナ」(この艦は八月十日の戦闘後、サイゴンに抑留)にずっと副長として勤務したという強味をもっている。

もう一つは、十数年遅れて発行されたが、面白い点では他の二つにおとらないもので、戦争の三〇年後に、主計長付給仕という平水兵であったA・ノーヴィコフ・ゾリボイという人物の書いためずらしい本である。

ノーヴィコフ・プリボイは、すじがねいりの革命家であって、彼の航海記に、一万人にもおよぶロシア艦艇の兵員のなかの多くの不平分子の考えが反映していることは疑いない。

彼の序文によれば、戦後日本の捕虜収容所で、自分のノートや戦友たちのノートをもとにして、この物語を書きあげたという。

しかし、はじめに書いた二つの原稿は火災でやけて、三度目の原稿は兄弟がある場所にかくし、皇帝専制時代にはわすれられていたが、ようやく一九二八年〔昭和三年〕になって、農場の養蜂箱のなかから発見されたのである。

そしてプリボイは、これをもとにして、今度はなかば小説的に、しかも当時のソヴィエト連邦の権力者の承認がえられるように、スタイルを計算して書きあらためている。

これが出版されると、一九四一年〔昭和一六年〕五月十五日、軍事小説部門のスターリン賞を受賞したのである。

これら三冊の記述には、不一致な点が多くあり、従ってこれらをもとにした種々の本も同様である。

しかし、この異常な二万九〇〇〇キロの大航海についての基本的な諸事実には、かわりがないであろう。

リチャード・ハフは、これらを彼の著書『死ななければならなかった艦隊』のなかで、絶妙なスタイルでアレンジしている。

|

ロシア第二太平洋艦隊の旗艦「スウォーロフ」

|

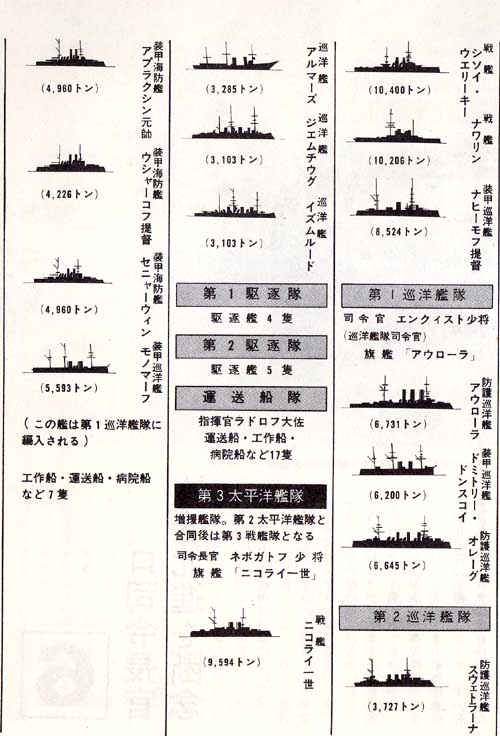

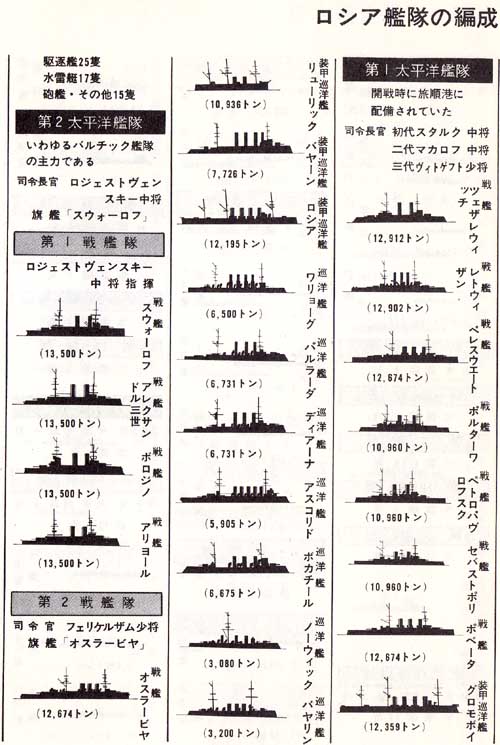

それによれば、第二太平洋艦隊の主力は、基本的には同型の一万三五〇〇トン、一万六三〇〇馬力の戦艦四隻、「アレクサンドル三世」「ボロジノ」「アリヨール」「クニアズ・スウォーロフ」により編成されていた。

「クニアズ・スウォーロフ」は、司令長官ジノヴィ・ペトロヴィッチ・ロジェストヴェンスキー海軍中将の座乗する旗艦である。

これらのおそるべき戦艦は、前部と後部の重装甲の砲塔内に、二連装の三〇センチ砲を計四門そなえ、これらの砲がはなつ重量三九五キロの砲弾は、一六キロの有効射距離をもっていた。

さらに攻撃用として、各濫は一二門の一五センチ砲、四六門の小口径砲をそなえ、また四基の魚雷発射管、および、当時の戦艦にはつきものであった艦首衡角〔ラム=艦首につける鉄製の嘴(くちばし)〕もつけていた。

防御用としては、吃水線付近に厚さ二五・四センチの鋼鉄製甲板をまわし、司令塔は厚い鋼鉄天蓋でおおわれていた。 推定速度は一八ノット〔時速約三三キロ〕である。

日本が同じころ獲得した「三笠」級戦艦に対抗させるために建造されたこの四隻が、もし開戦時に、第一太平洋艦隊に配属されていたならば、ロシアは、日本海を制し、日本の大陸への兵員輸送を不可能にしただろう。

しかし、建造が遅れて、その竣工まえに日本が宣戦布告したことによって、危険はふせがれたのである。

ロシア政府が、旅順港内に閉じ込められている第一太平洋艦隊に増援が必要だという結論に達したのは、ようやく一九○四年〔明示三十七年〕七月になってからであった。

新戦艦が竣工してから士官室を改良したため、いずれも頭でっかちとなり、また、建艦材料の質をおとして中間で甘い汁をすったものがあったために、設計よりもかなり効率の悪いものになっていた。

2 ロシア艦隊の“アノキレス腱” top

しかしそれよりも、新艦隊に、劣悪な要素を編入したという、もっと重大な欠陥があった。

それは、「シソイ・ウェリーキー」、「ナワリン」という、老齢で足のおそい戦艦からなる第二戦艦隊や、さらに「ナヒーモフ提督」などという古くさい装甲巡洋艦、それに老齢で病身の海軍少将ディミトリー・フォン・フェリケルザム男爵の旗艦であった「オスラービャ」というひょろ長い奇形艦などである。

第二太平洋艦隊には、四隻の新しい快速巡洋艦「オレーグ」「アウローラ」「ジェムチウグ」「イズムルード」が含まれていたが、もともと帆走艦として設計された「ドミトリー・ドンスコイ」や、快速だが武装不足の「スウェトラーナ」なども一緒になっていたため、その能率は減殺されていた。

総計四二隻ほどからなる全艦隊ののこりは、三五〇トンの“水雷艇破壊艦”〔駆逐艦〕九隻と、航洋曳船、工作船、そのほか雑多な運送船などの非戦闘補助艦船であった。

補助艦船のうち二隻は、航海中に様々な不手際で、艦隊の名をけがした。 |

第二戦艦隊司令官

フェリケルザム少将

|

その一隻は「カムチャッカ」である。予備部品を満載した、いわば海上工場だが、サービスされる艦船よりも、サービスする「カムチャッカ」の方が、トラブルをおこした。

もう一隻は、戦艦「アリヨール」と同名の病院船だが、これにはちょっと変った乗組員を乗せていた。

二〇人ばかりの貴族出の“モスクワ・フロレンス・ナイチングールズ”看護婦団で、その一人は、艦隊司令長官の姪(めい)であった。ともかく全艦艇は、「アリヨール」ともう一隻の病院船が煙突に赤十字をつけ船体を白く塗っていたのにたいして、すべて黒塗りであった。

だが、カムフラージュ技術が幼稚な頃だったとはいえ、黒塗りはまだしも、そびえたつ煙突に塗った色彩はひどかった。

不運を予言するかのように、煙突はすべてあかるい黄色で、トップに黒い帯が一本ぬられていた。

黒と黄の組みあわせが、配色のなかでもっとも目立つことがわかったのは、残念ながら数十年後である。

しかしこれなどは、艦隊がもっていた多くの欠陥のうちの、ほんの一つにすぎない。

3 錬度低く士気も上らぬロシア兵 top

艦隊の実力を砲門の数で測定するのは、ちょうどフットボールチームの力を名簿にのった選手数ではかり、ボクサーのそれを打撃数でとやかくいうようなものである。

しかしこれは、海軍統計学者がよくつかう方法で、ロシア艦隊にあてはめていうと、長距離砲が日本の一七門にたいして四三門というのは、一五センチ砲以下が三〇〇門対二〇〇門という、わりあい劣勢なのをおぎなってあまりがあるだろう。

しかし、この計算は艦艇と武器を扱う水兵の素質を全く無視している。

日露両艦隊の差でいちばん目立つのは、おそらくは兵の素質の差なのである。

ロシア海軍の兵士は、多くはバルト諸地方の農民から募集したもので、彼らは、もともとあまり航海というものを知らない。そのうえ海軍の乗組員たちは、一年のうち半分は艦が氷結で動けないから、六ヵ月の訓練しか受けていない。

しかも一九〇四年の夏までには、ロシア全艦隊のうちもっとも訓練をつんだ水兵たちは、第一太平洋艦隊のほうへとられてしまい、ロジェストヴェンスキーとしては、予備水兵や商船の船員や、さらに貧しい都市や農村の労働者から募集した、全くの未経験者を、乗り組ませるよりほかになかった。

「スウォーロフ」に乗っていたある先任大尉の砲術長は「水兵たちは全くなにも知らん。少しマシなヤツでも旧式の役立たずのことを覚えているだけだ」といっている。

とにかく、訓練時間が短いうえに、士官の多くも兵士と同じで、ほとんどが無経験ときている。だが、地球一周にちかい遠洋航海によって、とにかく、訓練不足だけは取り戻せるだろう、という希望はもてたのである。

しかし、多くの水兵は皇帝専制体制にすっかり嫌気がさしており、艦隊に栄光をもたらす勝利よりは、皇帝専制の足をひっぱる敗北のほうを望んでいた。

士官のなかにも、それに同調するものが少なくなかった。

ノーヴィコフ・プリボイの著述には、やや感情的な片寄があり、いくらか割引きして読まなければならない点もあるが、彼が描写している水兵仲間と士官たち広まっていた革命的気分については、これを疑う理由はないようである。

彼によれば、ほとんどとはいわぬまでも、かなり多くの水兵は士官たちを敵視していた。

それというのも、士官たちは、戦艦「アリヨール」の機関科将校ポリトフスキーとはちがい(この機関科将校は、ノーヴィコフ・ブリボイによれば、革命文献をたくさんもっていて、こっそりと人に貸していたという)、部下の革命分子に、あまり同情をしめさなかったからだという。

こういう乗組員と艦艇をあずけられたロジェストヴェンスキーは、極東へ到達することだけでも、大変な苦労だったにちがいない。それに大航海そのもの以外にも、たくさんの障害が侍ちかまえていたのである。

4 最大の悩み石炭の補給 top

最大の障害は、石炭の補給問題であったが、史上、この艦隊ほど石炭補給に悩んだ船団はないであろう。

蒸気時代のはじめから世界各地に給炭基地網をしいていたイギリスとはちがい、ロシアは、バルト海からウラジオストクまでのあいだ、一ヵ所の給炭基地ももっていないのである。

しかも、この航路にある国際開港のほとんどを管理している国々は――ロシアの敵とはっきり同盟をむすんでいるイギリスは望めないとしても――ことごとく中立をまもり、石炭援助をあてにできる見込みはゼロにちかかった。

なにしろロジェストヴェンスキーの艦隊は、港に停泊しているあいだ、火熱と照明だけでも日に五〇〇トンの石炭を燃さなければならない。

航海中は、最経済巡航でも日に三〇〇〇トン以上、最大速力では日に一万トン以上を必要とする。

全航程の所要量は、ざっと見積っても五〇万トンである。

このおそるべき大量の石炭を供給する手段として工夫されたのは、ドイツのハンブルグ・アメリカ汽船会社との契約である。

この会社が石炭運搬船をだして艦隊に随航させ、途中で給炭するという方法である。

港が使えるときは、港内で給炭する。

港外のときは、各艦は外洋へでて、ヒーヴツー〔操舵できる最小限の推力で航走し、風浪の衝撃や海水の打込みをやわらげる操船法〕しなければならない。石炭は給炭船から石炭袋で運ばれ、艦の炭庫へいれられる。

しかし問題なのは、水兵たちが疲労しているうえに、もともと意欲がないことである。

「補給――そして、すぐれた提督」と、海戦における勝利の秘訣は、サラミス海戦におけるアテネの勇将テミストクレスいらいきまっている。

この鉄則が、第二太平洋艦隊の航海のときほど徹底的にテストされた例は、ほかにはあるまい。

5 司令長官は有能な提督 top

しかしこの艦隊の欠陥がなんてあれ、司令長官の適格性は申し分のないものであった。

家系や系閥によらず、実力と票質によって頭角をあらわしたロシア海軍の高級将校は、多くはいない。

ロジェストヴェンスキーは、その数少ない一人であり、東郷と同じように、砲術士官として一八七〇年のトルコとの戦争でえた名声は、一九〇二年、レヴァル〔エストニアの主都タリンの旧名〕の観艦式における偉業によりさらに確立された。

そのとき、ロシア皇帝とドイツ皇帝のウィルヘルム二世の面前で、ロジェストヴェンスキー大佐の指揮するバルチック艦隊の砲術将校たちは、三時間にわたって驚異的な射撃妙技をみせた。感心したウィルヘルム二世は、自国のアルフレート・フォン・ティルピッツ海軍大将に聞えるような声で、「陛下のロジェストヴェンスキー大佐のようなすばらしい士官を、私の艦隊でも持ちたいものですな」といった。

マカロフ(ロジェストヴェンスキーは、一八九〇年代をマカロフの下で極東に勤務した)の死いらい、ロシア海軍のもっとも有能な提督といわれた彼は、極東大遠征のときは五六歳で、スペード型の髭、深くおちくぼんだ黒い瞳をもち、禿頭で長身のいかめしい人物だった。 |

第二太平洋艦隊司令長官

ロジェストヴェンスキー中将

|

緊張したり興奮すると歯ぎしりするクセがあった。

怒りやすいが、しかし誉めるべきものはすぐに誉めるし、部下をいたわるので、その気性や指導力に、深い尊敬と共感をえていた。

ロジェストヴェンスキーは、与えられた任務のむずかしさに、少しも幻想や楽観をいだいてはいなかった。

一九〇四年八月末、彼は「スウォーロフ」に乗り、艦隊の指揮をにぎった。

バルト海防衛長官ピリレーフは「航海の安全と敵撃滅の成功を祈る」と最後の別れの信号を送った。

出港の数日後、はじめて一五センチ砲、一二ポンド砲の射撃訓練が行われたが、一発の命中弾もなかった。

九月のはじめ、予告なしに夜間の緊急訓練が行われたが、結果は似たようなものであった。

起きてきた兵員はごくわずかてあり、せっかく甲板に立った兵員も、何をしていいのかわからない、という有様だった。

十月三日、艦隊はクロンシュタット〔ベトログラフード(レニングラード)北西〕をてて、レヴァルで最後の集結をし、正式にここを出航する予定であった。

各艦が堂々と港外へ進んでいくとき、クロンシュタット軍港は花一杯にかざられ、鐘が陽気に鳴り渡った。

ところが、積みすぎた戦艦「アリヨール」は、よたよたと進んでいるうちに、砂州へ座礁してしまった。

「アリヨール」を災難から救い出すために、ビリレーフ長官は、正式軍装と勲章で重い体を急いで甲板へかけのぼらせた。 彼は、海戦の経験は一度もないが、自分を“戦う提督”とよびならわしている策略家型の男で、一面ひょうきんな性格でもあった。

彼は、曳船に総出動を命じ、その牽引力をますため、乗組員全員に舷側から舷側へ綱をひかせたが、一万五〇〇〇トンの船体は、一日半というもの、まるでいうことをきかなかった。

そのあと浚渫(しゅんせつ)機が水路を一二五メートル深くしたので、はじめて艦は自由になった。

6 いかに死すべきかは知っている top

レヴァルで公式の送別の式があった十月九日は、雨もようの突風が吹き荒れ、時々秋の陽が雲間からさす寒い日であった。皇帝は、皇室ヨット「シュタンダルト」の甲板に立って艦隊を査閲した。

その午後、さらに皇帝は、ま新しい青い上衣と黒ズボンの水兵たちが手すりにならんでいる各艦艇を訪れ、士官たちに挨拶をおくり、艦橋から短いスピーチをした。

その日の皇帝の日記には、つぎのような祈りの言葉がある。

「主よ、この航海に祝福をたれたまえ。艦隊が無事目的地に着きますように、ロシアの安全と幸福をまもるためこの困難な使命を首尾よくまっとうしますように」

その夕方、皇帝がツァルスコエ・セロの「冬の宮殿」に帰ったあと、叔父でロシア海軍総司令官のアレクシス大公は、艦隊の士官をよんで送別の晩宴会をひらいた。

数しれぬシャンパンの乾杯とスピーチがあった。

ところが、スピーチのなかに、「アレクサンドル三世」の艦長ブハウォストフの痛烈な一言があった。

「みなさんは、我々に幸せな航海を望んでくださった。

そしてみなさんは、我々の勇敢な水兵が、日本水兵を粉砕するにちがいないと考えておられる。

好意あるご意見に、私たちは感謝します。

しかし、それはあなたがたが、この艦隊についてなにもごそんじないからです。

我々は、ロシアが海軍国ではないこと、それに政治資金がこれらの艦船に無駄に使われたことを知っています。

あなたがたは勝利を望まれたが、しかし勝利などはありえないのです。

おそらく我々の艦隊の半分は、途中でうしなわれるでしょう。

たぶん私が悲観的すぎるので、全艦艇はあるいは無事に黄海に着くかもしれません。

しかし着いたとしても、東郷は、我々を木端みじんに撃破してしまうでしょう。

東郷の艦隊は、我々よりもはるかにすぐれており、それに日本人は根っからの水兵なのです。

しかしここに、私は一つだけみなさんに約束できます。

ここにいる我々すべて、第二太平洋艦隊の全将兵は、少なくとも、いかに死すべきかは知っています。

我々はけっして降伏しないでしょう」

それから三六時間後に、いよいよ全艦隊は、優秀な戦艦四隻を殿艦(しんがり)として出港した。

だが午後遅く、突然、吹きだした南西の強風で、艦隊の進航は難行したが、やがて四時ごろ、潮の流れが変ったので、ようやく港外にでることができた。

二日後、母国最後の港リバウに錨をおろし、炭庫をあけ、また石炭を積みこんだ。

ところが今度は、外海へでようとするときに、旗艦「スウォーロフ」が座礁した。

「スウォーロフ」がようやく離礁し、艦隊はのろのろとバルト海へでていったが、それは、オディッセーの壮途がまるで楽しげな旅行ぐらいにしかみえないほどの、苦難にみちた航海への第一歩であった。

7 日本艦隊の影におびえる top

すぐさまトラブルは発生した。十月二十一日は、こい海霧が北海をおおい、艦隊は汽笛をならしながら南へ向けて徐行した。

海軍少将オスカー・エンクィスト靡下の巡洋艦数隻は、敵影らしいものを求めて、はるか前方へ先遣されていた。

それというのは、日本艦隊が、ひそかに航路に待ち伏せしているらしい、という情報が入ったからである。

その前日、スカゲン岬ではじめて石炭積込みをしているとき、見張員が、観測気球二個と敵巡洋艦四隻を見た、と報告したのである。

もしかして、日本の駆逐艦が、艦隊針路に機雷を敷設したり、決死の魚雷攻撃をしかけるおそれがあるというので、提督ロジェストヴェンスキーは「いかなる種類の船といえども、艦隊のなかへまぎれこむことを許してはならぬ」と命じ、各艦長に、誰何(すいか)されたとき旗章をかかげることを拒否する船にたいしては、砲を向けよと指示した。 |

巡洋艦隊司令官:エンクィスト少将

|

さて、たそがれの闇がたちこめて、全般の乗組員が戦闘部署についているとき、工作船「カムチャッカ」から旗艦「スウォーロフ」へ無線電信が入った。

「カムチャッカ」は、ほかの巡洋艦とともに主隊の前方にいたのだが、前夜エンジンが故障して、主隊から取残されていたのである。

その電信は、非常にドラマチックな文体でつづられ、後日有名になったものである。

「水雷艇に追撃さる」と電信はいい、しばらく途切れたあと、

「外国水雷艇われを四方より攻撃しつつあり」

「幾隻なりや、またいずれの方向なりや?」と旗艦。

「約八隻、あらゆる方向よりなり」

「すでに魚雷を発射したるや?」と旗艦。

「われ、いまだ目撃せず」

そして、旗艦に探照灯を向けてほしい、と「カムチャッカ」は要請したが、敵に旗艦の位置を教えることになる、といって拒否された。

ついで旗艦が、「カムチャッカ」の位置を知らせよ、と要求したが、やはり同じ理由で拒杏された。

しかし、しばらくして、まだ水雷艇が見えるか、との問いに、前よりはいくぶん確実な調子で、「われ一隻も視認しえず」とこたえてきた。

8 われ、英漁船団を撃滅せり top

こうして、緊迫したなかでもある程度の冷静さは戻ったが、二十二日の夜半すぎ、「スウォーロフ」の一員が、前方にみなれぬ光をみつけ、その方向へ探照灯をまわした。

各艦も旗艦にならったので、たちまち霧のなかに無数の光の矢が交錯し、波間にみなれぬ物影をおどらせた。

あちこちに多数の小艇がおり、また波浪の影に、やや大型の船が数隻が見え隠れしていた。

「敵と交戦せよ」――「スウォーロフ」は信号を発し、一五センチ砲や三〇センチ砲が大をふき、夜はたちまち轟旨につつまれた。

旗艦上の光景を、セメノフ中佐が、つぎのように書いている。

私は「戦闘開始!」のラッパで目がさめたようである。

起きようか、眠ろうか、とはじめは迷っていたが、階段をかけあがる足音、揚弾機(ホイスト)がたてる機械音などが、私の不決断を吹き飛ばした。……

そしてそのとき、最初の一弾が発射されたのだ!……

私は後艦橋へかけのぼり、あぶなく一人の中尉や軍医を突き飛ばすところだった。

「なんだ、これは、? 何へ発砲しているのだ?」

「水雷艇であります! 敵の魚雷攻撃です!」

私は前艦橋へ走った。司令長官や艦長や幕僚たちがすでにいるはずである。……

右舷前方、数キロさきに、いくつかの光が見えた。そのなかから、間隔をおいて発火信号が発せられている。

誰かが――だれに話しかけたのかは忘れたが――これはフェリケルザム司令官の支隊だ、と説明してくれた。 |

第二艦隊司令官

フェリケルザム少将

|

|

この夜間戦闘をもっと色彩あでやかに描写しだのは「アリヨール」でこれを目撃していたノーブィコフ・プリボイである。

「アリヨール」は、怒った蜂の巣みたいにブンブンとうなっていた。

ラッパはなり、ドラムはわめいた。砲弾をつんだトロッコで、軌条はきしんだ。

右舷、左舷の砲塔から副砲が火をふき、闇に閃光がひらめき、こだまする轟音で、夜はかきみだされた。甲板、艦橋に人はひしめき、秩序も規律もケシとんでしまった。兵たちはわめいた。

「駆逐艦! 駆逐艦!」

「どこにいる? 何隻だ?」

「少なくとも一〇隻以上だ!」

「もう俺たち、おしまいだ!」

「もうだめだ」 |

|

一〇〇トンのトロール漁船からなる「ゲームコック船団」は二日前にハル港〔イングランド北東部の海港〕を出て、十月二十一日の夜は、いつもの漁場で操業していた。

そこは、スバーン岬から北東三五〇キロのドッカーバンクで、ほかにもイングランド東海岸諸港からきた一〇〇隻ばかりのトロール船が一緒だった。

「ゲームコック船団」の漁船は、一隻に八、九名がのっていたが、第二大平洋艦隊を最初にみとめたとき、てっきり海軍大将チャールズ・ベリスフォード卿靡下のイギリス海峡艦隊だと思ったので、こちらの種別を知らせるために、赤、白色、緑の提灯をふったのである。

突然、戦艦が探照灯で照射し、それから砲撃を始めたが、漁師たちは夜間の射撃訓練くらいにおもい、しかし大事をとって、緑色の閃光をたいた。

ところが、砲弾がちかくへ落下し始めたので、彼らはあわてて網をきり、全速力で脱出をこころみた。

だが、戦艦の探照灯はまともに彼らを照射し、砲火はやむどころか、ますます激しくなった。

集中砲撃をうけた三災のトロール船は、すっかり動転し、船員たちは甲板へかけあがり、手をふり、大声でわめいた。

だが叫び声など聞えるわけがない。

無電機もなく信号旗もないから、彼らは、海上通信法では例のない、だがこの場にビックリな新方法を工夫した。

ひとりの船長は、後日語っている。

「漁船だとわからせるために、俺はでっかいヒラメをあげてみせた。仲間のジム・トージアはタラをみせた」

とった魚をみせて漁船だとわからせようとした漁師たちの涙ぐましい努力よりも、さっぱりわけのわからないのは、海軍少将オスカー・エンクィストの率いる巡洋艦の行動であった。

彼らは、探照灯の光と砲声にひきつけられて、戦場へかけつけ、なんのことはない、味方の戦艦群と砲火を交えたのである。

幸い、どちらにも損害がなかったのは、六週間前のはじめての射撃訓練いらい、射撃の腕がたいして進歩していなかったせいである。

それにもかかわらず、エンクィストの発光信号が、ロシア海軍でしか使われない「タブレヴィッチ」暗号によるものだとわかったときはすでに遅く、一〇〇メートルという零距離射撃で、「スウォーロフ」の砲火は、トロール船「クレーン」の船長と三等運転士の首を吹き飛ばし、ほかに数人の漁師を負傷させたのである。

夜半一時を少しすぎ、交戦がはじまってから二〇分後に、「スウォーロフ」は、探照灯を垂直に空へ向けた。

「戦闘停止」の信号である。見当ちがいの攻撃の犠牲者たちを救おうともせず、ロシア艦隊は、隊形を整えて進路についた。

艦艇の士官室で、夜明けまでの数時間、士官たちは合戦のようすを語りあった。

みなの意見は、大体つぎのようにまとまった。

日本の水雷艇が策謀をもちいてハル港の漁船団にまぎれこみ、トロール漁船になりすましてロシア艦隊に攻撃をしかけたが、ついに追いはらわれてしまった、と。

戦艦「アリヨール」だけで、一五センチ砲弾一七発、小口径砲弾を五〇〇発を発射していることがわかった。

そのうち数発は巡洋艦「アウローラ」に命中したようだが、「アウローラ」は一五センチと三〇センチの命中弾四発あり、と報告している。巡洋艦「ドミトリー・ドンスコイ」も命中弾をうけている。

負傷は二人、いずれも「アウローラ」艦上である。

軽傷の砲術長と、砲弾がキャピンを貫通したとき腕一本をとられた従軍牧師とであった。

「手はじめとしちゃ悪くない」と「アウローラ」乗り組みの若い砲術大尉はいった。

9 “狂犬艦隊”に英の批難集中 top

翌日の午後、「スウォーロフ」とその姉妹艦が、ブライトンの海岸遊歩道から見えるところで、給炭のため停泊した。

まだドッガーバンク事件は報道されていなかったので、ロシア艦隊の威容にみとれる群集が、パレス埠頭にいっぱいあつまった。

だが翌日、トロール船二隻を沈められた「ゲームコック船団」がハル港へ入港して、はじめて事件の真相が報道関係に知られ、たちまち国際的な憤激をまきおこした。

夜間戦闘の結末が、ロジェストヴェンスキーの耳に入ったのは、一週間ちかくたって、艦隊がスペインのビーゴに入港したときである。

彼は、英・露間に、戦争がおこりかねないほどの険悪な空気が数日つづいたこと、そして事件はとりあえずパリの国際査問会議へ持ち込まれたことを、はじめて聞かされたのである。

査問会議へ証人を送る指令をうけたロジェストヴェンスキーは、ほかの艦艇から三人の青年士官をえらんだ。

その一人ニコラス・クラードは「スウォーロフ」の参謀大尉で、理論家で策士でもあったから、当然の選任だったが、査問ではあまりに多弁にすぎ、ロジェストヴェンスキーはいらだっていた。

だが提督が、この選定を心からくやむのは、もっと後のことである。

さて艦隊は、市当局の抗議をききながし、給炭をおえるとピーゴを出港したが、すでにイギリスの新間からは“狂犬艦隊”とよばれていた。

それに、ビーゴからは、海軍大将ベリスフオード卿が率いる強大な英巡洋艦隊が、しつこくつきまとっていた。

それからタンジールまでの三日間は、これは一種の英艦隊の検疫パトロールであったが、それは同時に英艦隊が艦隊機動の方法をお手本にみせつけているようなもので、少し早すぎるきらいはあるが、ロシア艦隊にとって、海軍教育科目の大学院課程を修了するていどに役立ったかもしれない。 |

艦上のロジェストチンスキー中将:日本海海戦の敗北の責任はは彼一人が負うべきものではない。

彼は悲劇の将といえる。 |

|

乃木希典ひきいる陸軍第三軍は、凄絶な死闘のはて、

明治37年12月6日203高地を占領し、旅順港内の残存ロシア艦に砲撃をあびせた。

203高地上より旅順港内をみる:明治37年12月14日に写す

日本軍の砲撃にさらされた戦艦「ポベーダ」(右)と巡洋艦「パルラーダ」(左)

|

10 不吉な報告、二〇三高地陥落 top

ところで、タンジールでは、モロッコ総督の暖かい歓迎が待っていた。

艦隊がうけたウソのような歓待と休息とは、ユリシーズが衰運人の島でうけたものにもくらべられよう。

そのタンジールでおきたやっかいな事件は、ヨーロッパヘつながる海底電線を、ひきちぎったことだけである。

出発にあたって、フェリケルザム提督の支隊は、本隊とわかれて、地中海からスエズ運河への航路をとることになった。

この近路は、座礁グセのある大型船には危険すぎると思われたが、とにかく両隊は、仏領マダガスカル島で合流し、そこで最後の大航海を前にした休息をとり。艦艇修理もする計画であった。

ロジェストヴェンスキー提督の率いる本隊が、アフリカ西海岸を南下する航路は、ダカール、ガボン、グレート・フィッシュ湾でほんのわずか停泊して修理と給炭をするほかは、情ないまでにノロノロとした、また骨のおれる航路であった。

熱帯の暑熱のなかで石炭を袋につめて積みこむのは、水夫たちがひどく嫌う作業であり、士官にとっても同じであった。

石炭庫いっぱいに積むばかりでなく、甲板といわず船室といわず、一インチのすきまにまでつめこむので、艦体の安定性からいっても衛生上からいっても、よくなかった。

ただでさえ喜望峰まわりは難航路なのに、こういう悪条件が重なっては、たまったものではない。

しかし、とにかくこれを無事通過したのも束の間、インド洋へ入ると、今度は暴風がおそってきた。

積み過ぎた各艦艇は、どうにか暴風をしのいで、生きのびることができた。

クリスマス・イブも危機であった。

「カムチャッカ」がまたも遅れ、炭質不良だからといって一五○トンの石炭をすてる許可を求めてきた。

いらだったロジェストヴェンスキーは、「舷外に投棄せらるべきは犯罪人のみ」と信号を送った。

|

戦艦「レトウィザン」も旅順港内に沈んだ

砲撃をうけて火災をおこす石油庫 |

アフリカ西海岸最後の石炭積こみ地は、ドイツ領のアングラ・ペケナである。

十二月十五日、ここでロジェストヴェンスキーは、日本軍がぞっとするような大量犠牲をはらって、ついに二○三高地を占領したことを知った。

しかし旅順港をめぐる陸戦の実体をよく知らない彼は、二〇三高地占領の重大な意味をまだ知らなかった。

それをさとったのは、喜望峰をまわったとき、病院船「アリヨール」が、旅順陥落のくわしい報告をもたらしたときである。「アリヨール」は非戦闘艦だからケープタウンに寄港でき、そこで入手した情報である。旅順港が敵手におちただけでなく、第一太平洋艦隊の残存艦艇すべてが潰滅した、というのであった。ということは、彼が補強のために派遣されたその艦隊が、いまや存在しないことを意味するし、またそれは、数ヵ月前、ヴィトゲフトの後任ヴィーレン提督が予見した情況である。

そのヴィーレンは、九月十五日にアレクセーエフ極東総督に送った手紙で「もし本官の艦隊が撃滅されるようなことがあれば、第二太平洋艦隊は、全日本艦隊と戦うには弱すぎます。その場合には、そもそもここへ来ないほうがよかった、ということになりましょう」といっている。

「スウォーロフ」にも、この意見を支持する者は何人かおリ、セメノフ中佐もそうであった。

セメノフは、彼と同意見の多くの将校と同じく、不吉な気づかいは隠しておくべきだと感じていた。

我々を無能力と自認すること、本国へ引返すこと、憶病者の烙印を押されること――こうした考えは、絶対に、私の頭のなかにはうかばなかった。

しかしながら――この点、私は非情なまでに卒直でありたいと思う――もしもペトログラードが、我々の冒険がいかに絶望的なもの――犯罪的とはいわぬまでも――であるかを知り、途中帰還の厳命をなすとすれば、私は、おそらく「主よ讃えられてあれ」といったであろう。 |

11 無責任な増援艦隊派遣 top

もしロジェーストヴ千ンスキーが同じ結論に達していたとしても(これまた極めて理解できる心境である)彼の地位として、セメノフ以上に、それを口にすることはできなかっただろう。

しかし、彼の反応はむしろ逆であった。

旅順艦隊全滅のニュースは、彼に、一月も一刻も早く日本海に着かなければならない、という強い衝動を与えたにすぎなかった。

おそらく東郷の艦隊は、いそいで整備と修復にとりかかるであろう。

だから、日本艦隊が完全な戦闘能力を回復しないうちに、日本海域へ進出できれば、それだけこちらは有利になるはずである。

だが、彼がフェリケルザム支隊と合流するためにマダガスカル島のノシベ港に到着したとき、ひどくがっかりさせるニュースが飛込んできた。

それはペトログラードにおける、ドッガーバンク事件についての新しい動きであった。この事件について証言するため、ロジェストヴェンスキーは、すでにニコラス・クラードをパリに派遣している。

国際査問会議の審判人の大多数は、「ゲームコック船団」のトロール漁船のあいだに、水雷艇がまぎれこんでいた事実はないとの結論にたっし、ロシア政府に三〇万ドルの賠償金を課した。

いずれにしろ、クラード大佐が、査問会議で証言をおえてロシアの首都へ帰ると、彼一流の饒舌癖は、「ノワイエ・ウレミヤ」紙における一連の署名記事となって発揮された。

彼のいおうとしたことは、旅順が陥落したいまは、ロジェストヴェンスキーをウラジオストクヘ急行させず、まず思いきった増援をこそすべきである、というものであった。 |

陸軍の乃木第三軍司令部を訪問した東郷

前列左から伊地知第三軍参謀長、東郷連合艦隊

司令長官、乃木第三軍司令官

|

しかしこれは、原則論としては正しいだろうが、増援にまわせるものといっては、ロジェストヴェンスキーがいま引き連れている劣悪な艦船よりさらに劣悪なものしかない、という現実を考えれば、全く出まかせの議論であった。

クラードは、はじめロジェストヴェンスキーが、これらの劣悪な艦船を第二太平洋艦隊に編入するようにすすめられたとき、「ガラクタは上物について行けないから、一緒にしたのでは増強どころかかえってマイナスになる」といって断ったことは、百も承知しているのだ。

それなのに彼は、「ノワイエ・ウレミヤ」の記事で、司令長官が老齢艦の増援、編入を辞退したのは、明白な常識からではなく、賞賛すべきケタはずれの勇猛心のせいである、と持上げた。

しかし、と彼はつづけ「これらの老齢艦は、敵砲火をひきつけ、結果において新鋭艦艇のこうむる披弾数を減少させるであろう」と勧告した。

クラードが、ピリレーフにけしかけられて、世論の支持をえようと努めたのか、あるいは、ロジェストヴェンスキーが支持するにきまっているとして、この上司に取り入ろうとしたのか、それはどちらでも構わない。

とにかく結果はすぐさまハッキリしたからである。

|

ロシア本国は、増援艦隊の派遣を決定、第三太平洋艦隊の編成にとりかかった:リバウに集結する第三太平洋艦隊

|

12 ロ司令長官、無能な上司に怒る top

クリスマス直前、ノシベにいる司令長官が受信したしらせは、ようやく海軍軍令部が、ニヨフス・ネボガトフ少将を司令長官とする増援艦隊をおくることに決定した、と告げた。

そして、一八八八年建造の戦艦「ニコライ一世」、一八八二年建造の装甲巡洋艦「モノマーフ」、艦齢一〇年の海防艦「アプラクシン元帥」「セニャーウィン提督」「ウシャーコフ提督」の三隻、それに七隻の運送船、雑役船などからなる増援艦隊は、いまリバウに集結しつつあり、八週間か一〇週間以内に、ロジェストヴェンスキーの艦隊にくわわるであろう、というのである。

ともかく、第二太平洋艦隊は、最大速力で極東に向わねばならない。

それほど情況は切迫している。それなのにロジェストヴェンスキーはマダガスカルでこの老朽艦隊を待たなければならないわけである。

しかも、合流は、艦隊の能率を低めこそすれ、けっして高めはしないであろう。

海軍本部からの知らせは、ロジェストヴェンスキーが覚悟していた以上の打撃であった。

彼は、参謀長クラピエ・ド・コローニュ大佐に「司令長官を辞職したいむねをペトログラードヘ打電せよ」と命じ、私室にしりぞき、寝てしまった。

一方、乗組員たちは、ノシベ到着から数日は、めすらしく意気がさかんであった。

なにしろ大航海の半分は無事にすませたし、喜望峰まわりで荒天も乗り越えたし、それに、故郷を出てからはじめての上陸休暇でもあったからだ。

クリスマス休暇は、はなやいだムードのうちに祝われ、病気と思われていた司令長官が、キャビンから現れて、感動的なスピーチをぶち、杯をあげて部下一同の勇気と決意をたたえた。

水兵たちは、ヤンヤの歓声をあげ、帽子をふりまわした。

しかし、クリスマス休暇が終ると、こうした陽気なムードは急速に沈滞し、長官の機嫌も変っていった。

予期されたとおり、長官の辞職願いはあっさりとけられ、しかも彼が無視しようとした、ネボガトフの到着を待てという指令は、べつの事情によって、さらに強制されることになった。

べつの事情とは、ハンブルグ・アメリカ汽船会社の通告により、出発の遅れが、さけられなくなったことである。

その通告は、東郷がロシア艦隊に随航する給炭船はすべてこれを撃沈するとおどかしているので、インド洋横断中は、艦隊に給炭することはできない、というのである。

この衝撃的な通告にたいしてペトログラードがなんの打開策も考えてくれないことがわかると、ロジェストヅェンスキーは、再び私室へ引っ込んでしまった。

13 暴動!難問はつぎつぎにみまう top

停泊期間が一ヵ月にもなると、避寒地としてのノシベの魅力は、目にみえてうすれていった。

三〇度をこす炎暑にくわえてひどい湿度である。

様々な熱帯病が発生し、多数の病死者がでた。水兵たちは町で散財した。

カフェ・ド・パリと名だけはいきだが貧弱な酒場の主人は、こんな名をつけたのは、艦隊がいるあいだにかせぎ、艦隊が引上げたらパリヘ帰るつもりだからといった。

町での遊興が荒れだしてきたので、上陸は禁止になった。

そんなときに、東郷の連合艦隊と第二太平洋艦隊を比較した、タラードの記事のでている「ノワイエ・ウレミヤ」紙が、水兵たちにまわし読みされた。

気がめいるような両艦隊の差が指摘してあり、まえからくすぶっていた不穏な空気が、この記事であおられた。

そして、さらにそれを剌激したのは、ペトログラードでおきた一月二十二日の「血の日曜日」の虐殺を報道した新聞がついたことである。

兵隊が、皇帝の宮殿前で飢えた農民数十人を射殺した、という報道だ。

長官は不穏分子たちを厳しく扱い、不治の病人や精神病者と一緒に、輸送船に乗せて本国へ送り帰してしまった。

巨大な体躯、華麗な言葉、そして憂鬱と激怒から突然、幸福感へ転移するという感情作用の激しいロジェストヴェンスキーは、短躯、寡黙、粘液質な東郷提督とは、あらゆる点で正反対の性格だった。

ただし、似ているところが二つあった。

どちらも砲術の専門家であることと、どちらも手のつけられない頑固者だということである。

ロジェストヴェンスキーの頑固さは、彼の性格の一要素をなしており、それが、彼の運命を決定したといえよう。もともと、彼は、この大遠征が無駄に終るだろう、とみていた。

くわえて、ハンブルグ・アメリカ汽船が契約の実行をしぶり、またペトログラードの上司たちは怠慢無能ときている。

もし頑固という性格因子がなかったならば、彼は、この処置のないゆきづまりを合法的な口実に使い、セメノフの希望を正当化し、日本海軍との決戦という冒険のいっさいを投げ出したかもしれなかった。

だが彼は、それをやらなかった。

むしろ問題を自分で引受け、政府の名において一〇隻の給炭船を購入することで、あっさりと問題を解決してしまった。

これでインド洋横断に十分な石炭が確保できたのである。

14 艦隊の戦闘能力、向上せず top

ノシベ停泊の最後の数週間、彼は、ドッカーバンク事件で暴露された砲員たちの無能力を、できるだけ高めようとした。

それから、簡単な陣形運動をやらせてみると、艦艇のあるものが、新しい信号書をもっていることがわかった。

古い信号書で“単縦陣”の意味が、これでは“沿岸索敵”となっているので、“単縦陣”の命令をうけた艦船は、四方八方へ散ってしまうのである。

駆逐艦が水害艇を砲撃する訓練も、まるでなっていなかった。

セメノフ中佐は、これらの情けない様子を、簡潔に描写している。

「一隻は全く航走しない。一隻は右へ、一隻は左へ走った。……もう一隻は輪を描きだし、ときたま前面へでてきて、安全圈へ走ってゆく小艇をおどした」

弾薬が乏しくなったが、待ちあぐねた補給船がついてみると、積荷は弾薬ではなく、ウラジオストクで使用するための一万二〇〇〇足のの長靴と、ありあまるほどの毛皮コートであった。

水雷艇の夜襲を仮定した訓練をやっても、まるで話にもならなかった。

「艦砲射撃は、口にするのもはずかしい成績だ。全艦隊に一発の命中弾もなかった。

標的は静止しているのだから、日本の水雷艇よりはるかに撃ちよいはずではないか」

翌日、長官の叱責にこたえて「スウオーロフ」がどうやら一発だけ命中させたが、この砲弾は、巡洋艦「ドミトリー・ドンスコイ」が標的を曳航中に、その艦橋に命中したのである。

三月十六日、航路と行先はいわず、ただ出航するとだけペトログラードヘ打電したあと、艦隊は突然、出港した。

外洋へでると「カムチャッカ」が「われ沈没しつつあり」と信号してきた。

ほどなく、ボイラー室のパイプが一本爆発したにすぎないことがわかった。

|