|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

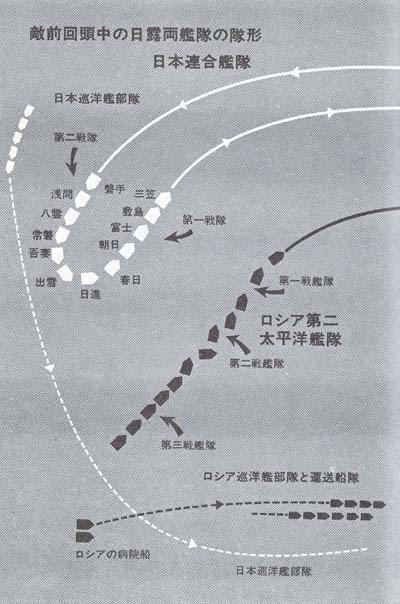

大決断、敵前回頭(日本海海戦8)

ロシア第二太平洋艦隊の各艦艇では、五月二十七日(ロシアの古い暦法では五月十四日)皇帝と皇后の戴冠九周年を祝った。午前十一時、各般の甲板で感謝の祈りがささげられ、将兵は伝統的な愛国賛歌「皇帝よ、とこしえに」を合唱し、それから全員にラムがひと口ずつふるまわれた。

正午、「スウォーロフ」の士官室へ将校たちが昼食におりてくると、サイドボードにシャンパンのグラスがならんでいた。

伝統にのっとった乾杯である。一人の先任士官があいさつした。

「この聖なる、両陛下御戴冠の記念日に、神が我らを助け給い、両陛下とともに我らが、この愛する国につかえることができますように。皇帝陛下、皇后陛下万歳! ロシア万歳!」

拍手がしずまり、乾杯が終ると、まるで舞台のように見事な問をおいて、「戦闘配置につけ!」の号令がかかった。

士官たちは急いで部屋を飛び出し、廊下を走り抜け、昇降段をかけのぼっていった。

1 対馬海峡に戦機熟す top

心配と不安の朝であった。夜明けに「信濃丸」をみた直後、通信傍受艦「ウラール」の無電士官は、暗号無電を傍受しはじめた。東郷の連合艦隊を発見したという報告や、それにともなう命令伝達などがとびかった。

「ウラール」は旗艦の舷側へ近づき、日本の無電を妨害すべきかどうかを信号で問い、さらに、巡洋艦四隻が後尾についている、と報告した。

ロジェストベンスキーは、巡洋艦発見のしらせを無視し、また、通信妨害はしないようにと命令した。

通信妨害はむしろ有害で、もし靄(もや)で視認ができないときに、ロシア艦隊の位置を知らせることになるのではないか、と心配したからである。

午前七時ごろ、一隻の日本巡洋艦(すぐ「和泉」と識別された)が、右舷真横に現れ、並進したが「スウォーロフ」が後部砲塔の三〇センチ砲をむけて発射しようとすると、靄のなかに消えていった。

数分後、巡洋艦数隻が左舷真横、わずかに射距離外に現れ、これが消えたかとおもうと、今度は、駆逐艦数隻をともなう軽巡四隻が現れたので、「アリヨール」のユング艦長は、ついにしびれをきらし、正午少しまえ、砲火をひらいた。

「アリヨール」は発射位置をかくすため無煙火薬をつかったので、音だけをきいた敵艦は、てっきり旗艦の発砲だと思い、これにならって砲撃を開始した。

「弾薬をむだにするな」の信号が、ロジェストベンスキーから発せられ砲声はやがてやんだ。

乗組員は、食事をとるように命じられた。

正午、対馬の南部にならんでいて、船乗りたちに“ロバの耳”で通っている二つの峰が見えるあたりで、旗艦は、針路をかえ、ついに二万九〇〇〇キロの大航海の最終コースに入った。

北二三度東、ウラジオストクはそこからまっすぐである。

2 不運な、たった二つの艦隊命令 top

対馬海戦の全期間をつうじて、ロジェストウェンスキーは、二つの艦隊命令しか出していない。

いずれも戦闘開始以前のものである。

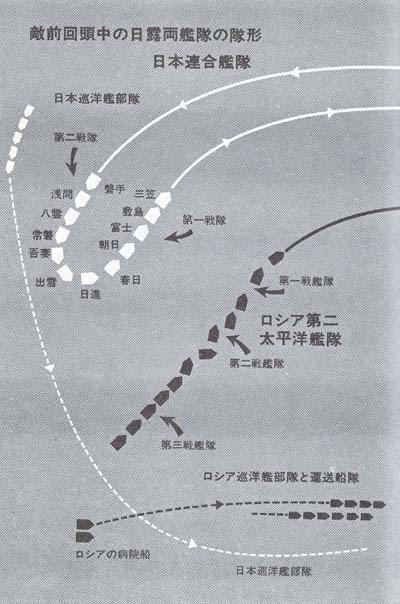

北二三度東へ転針直後に出した第一の命令は、いまだに海軍史家にとっては、疑問の種である。

それは、戦列嚮導艦四隻を“逐次八点”(つまり九〇度右)へ回頭させ、ついで“同時八点”(九〇度左)へ回頭させ、こうして四艦を後続艦と同じ針路に(単縦陣ではなく横陣に)切換させた命令である。

この不可解な動きの、一つの説明としては、セメノフ中佐の海戦実記がある。

それによると、日本の巡洋艦と駆逐艦が、ロシア艦隊の前方を横ぎってその針路に機雷帯を敷設するのではないかと疑い、司令長官が、これ日本艦を威嚇し、追払うためであったという。

もうひとつの長官の意図、というよりもあとでアメリカ海軍兵学校の権威筋が断定したものだが、すなわち、嚮導艦四隻は、最新にして最強の戦艦であり、日本艦隊を発見するやいなや、どの方向へもたやすく単縦陣にきりか得られるから、もし東郷が、単縦陣で接近したなら、T型陣形をとって戦闘を開始しようとしたのではないか、というのである。

いずれにしても、ロジェストベンスキーのこれまでの多くの機動訓練と同じく、この陣形変換は、正確にはできなかった。

各艦は旗艦にならって一斉回頭はせず、「アレクサンドル三世」「ボロジノ」「アリヨール」は逐次左舷回頭をおこなった。

原因は「アレクサンドル三世」の信号誤読であり、同艦は、旗艦「スウォーロフ」のあとに続いた。

後続の二艦は、自分たちのほうが信号を誤読したのだと思い「アレクサンドル三世」にならってしまったのである。

このダブルエラーによって、ロシア艦隊は、並進二縦列となり、一は「スウォーロフ」に続き、他は「スウォーロフ」の左舷側を「オスラービャ」に率いられていった。

この自由のきかない、役にもたたない陣形――しかし、日本の巡洋艦群を靄のなかへおいはらう目的は達したのだが――をとり終った直後に、ロジェストベンスキーは、その日二番目の、そして最後の艦隊命令をだした。

右翼列四艦に、以前のとおり左翼列前方の位置にもどること、そして「オスラービャ」以下の八艦は、その後方につながること、こうして全体を単縦陣にきりかえよ、という命令であった。

しかし、この命令に従って転舵するうちに、四嚮導艦は間隔がなくなってしまい、あとにつづく八艦は極力スピードをおとすか、あるいは右か左へ線列をはずれるかしなければならなくなった。

こうしてできた陣形について、ネボガトフ提督は、あとで簡潔にこうのべている。

「一隻は右舷へ、もう一隻は左舷へまわらなければならず、全くの混乱状態となった。……このときの我が方の陣形を一言でいうなら、『烏合の衆』と形容するほかはなかった」

ロシア艦隊が、まずい艦隊運動を修正しようとし、その修正運動をはじめようとしたそのときに、ロジェストヴェンスキーは、東郷の艦隊をはじめて見たのである。

それは、あまりに長く待たされたために、まるで神話のなかの生き物のように思われた、東郷の恐るべき第一戦隊であった。

それがいま、霞(かすみ)をとおして堂々たる姿をあらわしはじめたのである。

そして彼らは、右舷から左舷の方向へ真一文字に、艦首前方を横ぎりつつあった。

「彼らです、閣下――ぜんぶで六隻、八月十日のときと同じです」上部前艦橋で長官のかたわらに立っていたセメノフがいった。彼は、八月十日の黄海海戦で、上村の第二艦隊が別働隊として東郷の本隊とわかれて行動したことを想い出していた。彼は、今度も同じように日本艦隊が出現するだろうと予想していた。

「いや、ちがう」 ロジェストベンスキーは、双眼鏡で水平線をにらみながらいった。

「もっと多い――全艦隊がいる」

提督は、司令塔へおりてゆき、参謀たちがあとに続いた。

一方「三笠」艦橋では、東郷は、愛用のツァイス製双眼鏡をもってしても、敵の意図をはかりかねていた。しかし、少なくとも、ロジェストベンスキーが、その最強戦艦を先頭にして単縦陣をつくろうとしていることは、みてとることができた。

|

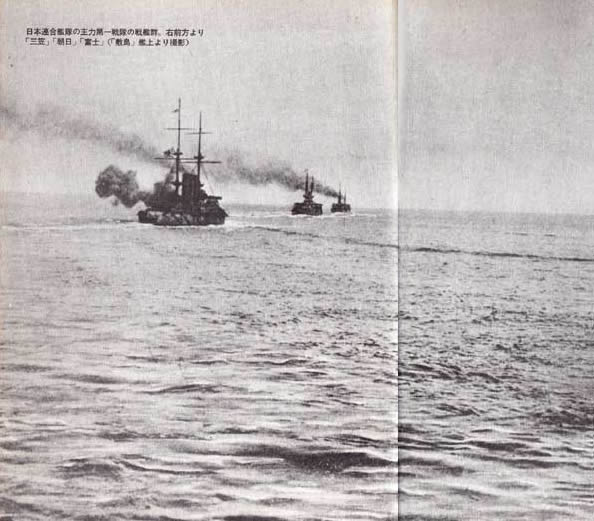

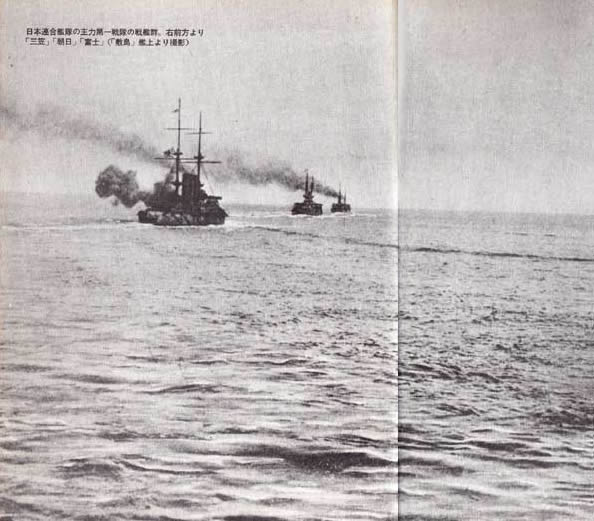

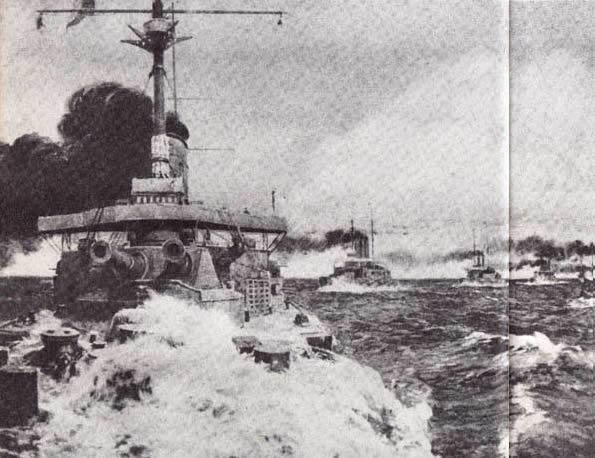

日本連合艦隊の主力第一船隊の戦艦群:右前方より「三笠」「朝日」「富士」(「敷島」艦上より撮影

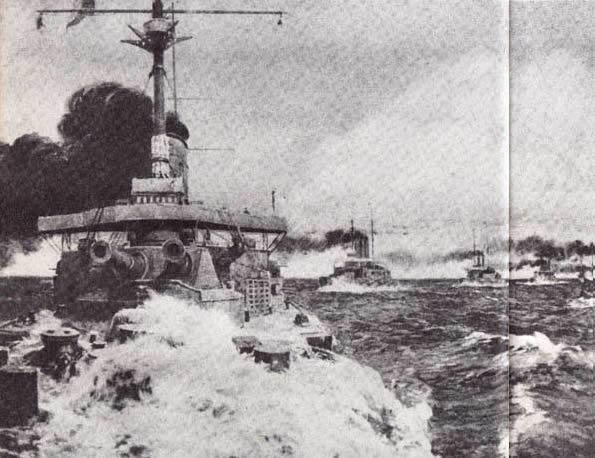

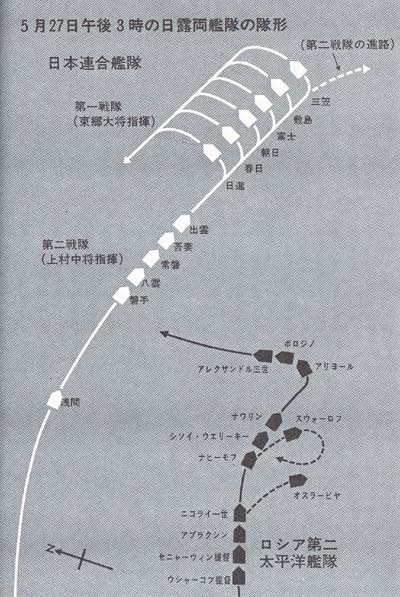

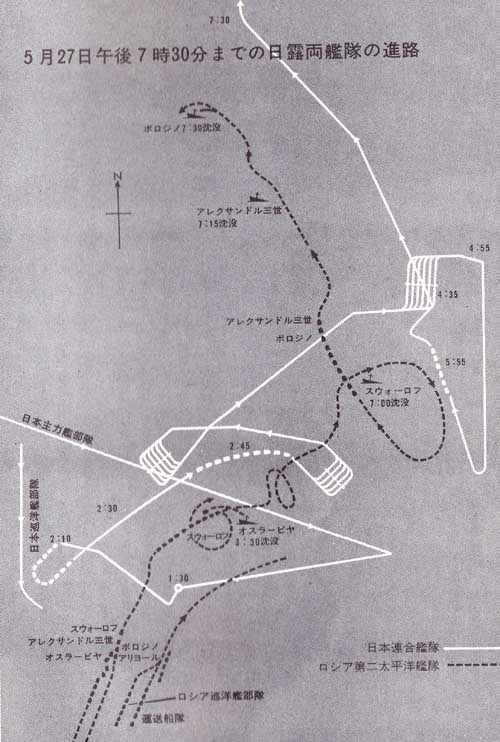

明治38年5月27日午後2時5分、日本艦隊は旗艦「三笠」を先頭に、一斉に左舷に回頭、ロシア艦隊と並進する針路をとろうとする。

海戦史上名だかい東郷の“敵前Uターン”である(東城鉦太郎画)

|

3 歴史に残る捨身の戦法 top

「三笠」がロシア艦隊の西約六・五キロの位置に達したとき、東郷は、再び南西に転じ、なおしばらくは、敵の逆針路にほとんど平行にはしり続けた。彼が、おどろくべきギャンブルを敢行したのは、まさにこの時点であった。

Z旗が宣言したとおり、日本の興亡が、この一挙にかけられたのである。

その、のるかそるかの大きな賭けは第一、第二戦隊ので一隻すべてを敵の射距離のなかで、旗艦「三笠」に続いて反転させる、というものだった。

このようなUターンは、自殺的な行為にひとしい。何故なら、各艦が前方艦の航跡に続き、ブイにそってまわるように一定の位置でターンすることは、わざわざ敵に固定標的を提供するようなものだからである。

そのうえ各艦は、それぞれの回頭を終るまでは、砲火をかえすことができない。

何故なら、各艦の砲門は“マスクをかけられる”つまり、自艦と敵艦隊とのあいだに、すでに回頭をおえた味方艦が入り込んでしまうからである。

ともかく、一二隻がUターンを完了し、砲員の照準が可能となる新針路に落ち着くまでに、一五分ほどはかかる。

だから東郷は、ロジェストベンスキーに、戦闘開始時に貴重な優位と、絶好の標的をくれてやったようなものである。

しかし、めざす結果は、あえておかした危険に十分みあうものであった。

もしもUターンに成功すれば、東郷は、主力をロシア艦隊と反対方向ではなく、同一方向に並進させて、風上の敵陣形の側面をねらい撃ちができるのだ。

それ以後は、速力がまさっているから、ロシア艦隊の先頭をT宇に横ぎることもできるし、そうさせまいとする敵の意図をくじき、転針を強制することもできるだろうし、さらに、距離をつめることによって、優秀な照準能力と小口径砲における優位とを、フルに発揮することもできる。 |

|

そしてまた、一気にUターンをしてしまえば、敵艦隊が、単縦陣回復の混乱から立ち直ろうといらだっているあいだに、彼らの一方的な砲撃時間を、最小限に食い止めることもできる。

もし東郷がその気なら、この艦隊運動の一部をあらためるか、あるいは、もっと用心ぶかいやり方もあった。

一つは、各艦を同時にUターンさせて艦位順序を逆にすることである。

しかしこれだと、島村少将の旗艦「磐手」が、逆単縦陣の先頭となる。

東郷は、島村を十分信頼してはいるが、連合艦隊をこの命運を賭けた戦いに投じる責任は、あくまでも自分が負わなければならない、と心にきめていた。

もう一つは、Uターンをするまえに、遠く西へ、敵の射距離を完全に脱するまで航行することである。

しかしこれは、ロジェストベンスキーに、陣列をたてなおす時間的ゆとりを与えるばかりか、東郷としては貴重な時間をさらに失い、ちょうど八月十日の遭遇戦に似たあいまいな結果にならないともかぎらない。

けっきょく東郷は、中途はんぱな方法はとらず、一か八かの危険をおかす道をえらんだ。 |

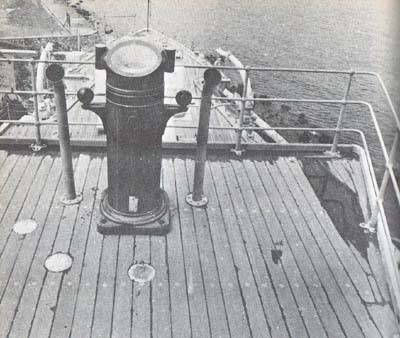

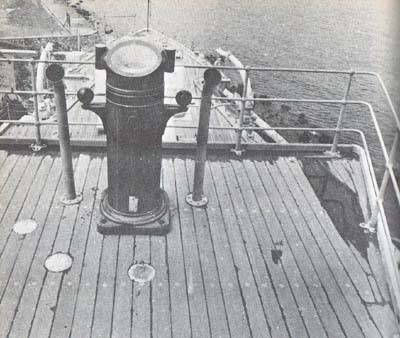

I東郷が指揮をとった「三笠」の前艦橋:当時のままに復元されている。 |

Uターンによってつかめる絶対優位は、その間にロシアの砲撃からこうむる損害を、つぐなってあまりある、と判断したためである。

このギャンブルは、莫大な賭金をねらい、そして、すばやい決断が必要だった。だからといって、それがあまりに性急にすぎたとか、あるいは、考慮が足りなかったとかいうことには、けっしてならない。

何年かのち、東郷が、ある友人に語っている。

「海戦で勝つには、適確な瞬間につよく撃つことである。そして、この勝機をみぬく能力は、書物からではなく、ただ経験からのみ得られる」

「三笠」のふきさらしの前艦橋では、声による命令は、人の耳にはきこえない。

しかし、多くを口にする必要はなかった。加藤も秋山も、この状況下で司令長官がなにをしたいかを、よく知っていた。

彼らは、ただ司令長官が“適確な瞬間”をえらぶのを、待っていただけである。

一時五十五分、東郷は右手をあげ、空間に左へ半円をえがいた。

ただちに加藤は、ふりむいて艦長へ命令を伝えた。「取舵いっぱい!〔左旋回〕」

「取舵いっぱい!」伊地知が、操舵員へさけんだ。

一瞬のうち、「三笠」の艦体は左舷がわへ大きくかたむき、敵艦隊へ艦首を転じた。Uターンが開始されたのだ。

「三笠」の前部三〇センチ砲塔の掌(しょう)砲長属・後藤精一(せいいち)二等水兵は、この歴史的瞬間に、とくべつな位置をしめていた。彼の役目は、艦橋の安保(あぼ)砲術長の口頭命令を、この砲塔の掌砲長である鈴木元一に伝えることである。

だから彼の部署は、艦上のだれよりも艦首にちかく、そのため、戦闘が開始されたときは、全艦隊中でいちばん敵艦にちかかったわけである。

そろって海軍に志願した四人兄弟のいちばん末っ子の後藤砲員は、一七歳の誕生日の一ヵ月前、しぶる両親をくどいて、やっと海軍へ入隊したのである。

おかげで、今このとき、おもわぬ好運にめぐりあったが、それを誇るひまは、今の彼には、ほとんどなかった。

左舷旋回の命令がでるまえ、そして「三笠」がロシア艦隊の前を対向コースで通過していたとき、後藤は、彼の司令長官よりも、もっと身近なこと、つまりふりかかる水しぶきに、心を痛めていた。その飛沫は、旗艦が再びさわやかな南西風のなかへ、斜めに突進していくときも前甲板へ真横に吹き付けていた。

しぶきそのものも、望遠鏡照準器レンズにつもる塩分も、ここ数週間あれだけの時間をかけて訓練してきたこの装置を、まるで使いものにならなくするのだ。

もし旗艦が、南西針路をとり続け、その左舷にロシア艦隊を見て射撃するのだとすれば、前部三〇センチ砲は、従来の十字線照準法に頼らなければならなくなる。

それでは正確度が落ちてしまう。

だから、「三笠」がUターンしたとき、これを後藤ほど喜んだものは、艦隊ではあまりいないであろう。

艦が回転して北東針路をとれば、右舷砲が戦闘にはいる。

そして風は艦尾からふくから、艦首からはねあがるしぶきは、問題ではなくなる。

後藤だけでなく、「三笠」艦上の全乗組員にとっていぜんとして気がかりなのは、これからの数分間を、旗艦がいかにしてうまくしのぎきるかであった。

というよりも、まだ海上に浮かんでいられるかどうかである。

旗艦がUターンしたとき、ロシア艦隊は、早くもそのチャンスをとらえ、それをフルに生かそうとした。

ロシアの第一弾は、至近不命中ではあったが、「三笠」の艦尾二〇メートルのところに、一八メートルの水柱をあげた。

数秒後、最初の命中弾が、旗艦艦橋のすぐうしろの上部構造にあたり、無線電信用アンテナをふきとばした。

それからの五分間に、「三笠」は、実に一五発の命中弾を受けた。

4 旗艦「三笠」砲火をひらく top

後藤砲員が、ようやく砲撃開始の命令をうけてこれを鈴木に伝達したのは、艦が新しいコースにおちついたときである。午後二時九分少し前であった。

最初の測距試射は、六〇〇〇メートルと六二〇〇メートルで発射され、それぞれに「近」および「遠」であった。、

「三笠」につづく各艦もUターンのときに猛烈な砲火にさらされたが、重大な損傷はまぬがれた。

ターンを終ると、各艦は、それぞれに距離測定を完了してゆき、午後二時十五分には、日露両艦隊は砲戦を交えはじめた。

戦闘前に東郷が、全乗組員に繰返し叩き込んだように、海上での砲戦では、どう考えても味方が負けかかっているとしかいいようのない徴候が、必ずでてくるものである。

こちらにとって、はっきりと目に見え耳に聞えるものは、我が艦上の死と破壊だけであり、敵にあたえた損害は、マストか煙突に命中するといった比較的まれなものをのぞいては、ほとんどわからない。

敵の砲撃の閃光は、誰にも見えるし、ちょうど、壁の肖像画の目が、こちらが歩くにつれて追ってくるように感じる、あの錯覚と同じで、敵の砲撃も、自分をじかにねらっているように感じるものである。

ところが、味方艦の砲撃閃光は、ほとんど見ることができない。

これとやや似た理由で、対馬海戦の戦闘開始の場面を、もし空中から観察できたとしても、どちらが優勢なのか、その判定はきわめてむずかしかったであろう。 |

「天気晴朗なれども、波高し」:午後2時15分、「三笠」の主砲が火をふき、日露両国の運命を賭けた大海戦の幕が切っておとされた(中村不折画)

|

しかし、この戦闘は、ライト兄弟がキティホークの地上から飛び上る一年前の飛行機もない時代だし、また、どちらも観測気球のようなものはあげなかったから、こうした観察者がいるはずもない。

たとえいたとしても、三〇分もたってからは、あまり観察はできなかったにちがいない。

というのは、すでに砲煙と煙突の煙と、まえからたちこめていた靄とが一緒になって濃い雲をつくり、艦隊どうしでさえ、相手側がよく見えなかったからである。

5 幸運な観戦者市三郎少年 top

ところがここに、対馬海戦をなにものにも妨げられずに、次々と移りかねる場面を望見しためずらしい人物がある。

それは戦闘開始後わずか数分の間だけだったが、しかし、もっとも決定的な数分間であり、しかも、戦闘の有様が残りなく見られる唯一の時間でもあった。

この人物は、佐藤市三郎という一三歳の、漁師の息子である。

そのとき、数人の漁師が沖ノ島に船を避難させていた。沖ノ島というのは、対馬の東六〇キロほどのところに浮ぶアワ粒のような小島だが、対馬海峡を、九州海岸から五〇キロほどのところでおさえるような位置にある。

平和なときの沖ノ島には、漁民が何人かと佐藤兄弟以外には僧侶が一人いるだけだった。

市三郎は、海岸ちかくの小さな寺の小僧をしていた。

戦争開始いらい、海軍は、この小島のほとんどをしめる山の上に観測所をもうけ、水兵四人と電信兵一人が勤務していた。

五月二十七日の早朝、市三郎は山へのぼり、電信兵へ頼みにいった。

頼みというのは、昨夜対馬のイカ釣り船が荒海をさけて下の湾に逃げてきていたが、その船長が、対馬の家族へ無事だと電信で伝えてほしがっている、というものであった。

しかし電信兵は、一般人の通信など受けつけられない、それに、ロシア艦隊がすでに対馬海峡へ入りつつあるから、これからは電信はぜんぶ海軍だけだ、とこたえた。

市三郎は山をかけおり、父、漁師たち、寺の住職にそのことを伝えた。

住職と少年は昼少しまえに昼食をとったが、そのあと観測所から、いまちょうどロシア艦隊が対馬海峡へ入った、というしらせがきた。

僧と市三郎は、着物をぬいで海にはいり、憎は熱心に戦勝を祈った。

海に入っているうちに最初の砲声がきこえ、ついで数発がきこえた。

市三郎はじっとしていられず、着物をきて山へかけのぼった。

観測所の水兵たちは、仕事のジャマになるからすぐおりろといった。

市三郎は観測所をでたが、浜におりずに、高い松の木をみつけ、できるだけ上までよじのぼり、枝へ腹ばいになった。

そして、西の方をながめた。

「数十隻の軍艦が二列に、まるで墓石のようにきちんと並んでいました。私は、戦争のまっ最中に、軍艦がこんなに美しくみえるとは思いもしませんでした」と、彼は語っている。

市三郎は、東郷のターンを見おとしているが、たぶん松の本をのぼっている最中だったのだろう。

しかし、本の枝よりずっと危険な「朝日」の甲机上で観察しながら、パケナム英海軍大佐が“戦争の見どころ”と称したものは、市三郎はちゃんと見ている。

| 「長い二列の軍艦が互いに猛烈に撃ちだしました。陣列はまだみだれていません。損害があるかどうか、まだわかりませんでした。その日の運命が一発一発にかかっているように見えました。たがいの距離は六五〇〇メートルぐらいでしょうか。ロシアの砲火はしきりに続いていました。距離をかえるためか、『三笠』はジグザグにすすみ、そのあたりの艦はみな『三笠』のわずかな方向転換にも忠実にならっていました」 |

だが、市三郎が松の柱から見たものは、ただ美しいの一語につきた。

目の下の青く光った海に、まるでオモチャの船のように、二列になった軍艦は、しだいに曲線をえがいて東へすすみ、二列はしだいに近づいて一緒になった。

「数えきれないほどの砲弾が飛び交いました。砲弾が海へ落ちると、みんな何百もの水柱になった。大砲は稲妻のようにひらめき、雷鳴のようにとどろきました……」

6 ロシア軍艦を炎につつむ! top

市三郎よりは観察にむかない場所にいた人々、また、パケナム大佐ほど冷静な立場にいない人々にとって、戦闘は全くちがったものに見えた。

「スウォーロフ」では、艦内巡視を命じられているセメノフ参謀は、艦内どこでも、いちばん見よいところへ移動できた。

司令長官が司令塔へいったときには、セメノフは、後部三〇センチ砲塔にいた。

砲塔は、日本艦隊の動きだけでなく、味方の全艦を見とおせる格好の場所である。

艦尾の後方では、戦艦三隻はまだ単縦陣がふぞろいであり、巡洋艦はそれぞれ東方へはなれつつあった。

巡洋艦は、雑役船を保護するため、戦闘現場からはなれているようにと指令されていたのだ。

セメノフのそばには、話しずきの若いレイドキン中尉がいた。

レイドキンは後部右舷一五センチ砲塔の指揮官だが、いまは左舷側で戦闘がはじまりかけているので、ここで一服しながら戦況を見るつもりであった。 |

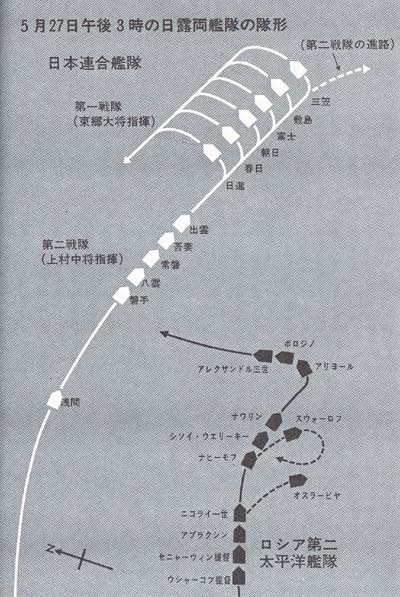

奮戦する日本艦隊(中村忠二郎画)

|

東郷の艦隊がUターンを開始したとき彼は、双眼鏡をのぞいていた。

そして、敵の艦隊運動の性質がはっきりわかると、レイドキンはどなった。

「なんというムチャな! うん、これなら一分間で、先頭艦をみんなやっつけることができる!」

「神よ、我らにそれができますように」――とセメノフは思った。

黄海海戦を忘れることのできない彼は、レイドキンほど楽観的になれなかったのである。

セメノフは腕時計をみた。(ついでながら、ロシア艦隊の時間は日本艦隊より一五分遅れていた)

セメノフは、日本の先頭艦二隻がU字を半分ほどまわった一時四十九分に、ロシア側の最初の砲撃があったことを知った。

「スウォーロフ」に後続する各艦が砲撃をはじめると、敵艦のちかくに一八メートルもの水柱があがり、そのほとんどが「近」または「遠」の至近不命中なので、射撃手腕としてはまずまず満足すべき水準にある、と彼は思った。

一方、観測できた命中弾がないのは、一つには緩速信管をつけた味方砲弾は、目標物を貫通してはじめて爆発すること、また爆発しても煙はほとんどあげないからだと、セメノフは、自分を納得させていた。

彼の推定では、「スウォーロフ」の砲撃開始から、日本単縦陣の最初の数艦が応戦するまでは、二分間だった。

しかしこの推定は、実際よりは二分ほど短い。

日本側の最大の艦砲から発射される、直径三〇センチ、長さ一・二二メートルの砲弾は、ロシア兵から“チェモダニ”(旅行カバン、雑嚢などの意)というニックネームをつけられていた。

その巨大な砲弾がはっきりと目に見え、奇妙なすすり泣きのような音をたてながら頭上をとんでいくと、レイドキン中尉はにっこりしながらきいた。

「あれが“チェモダニ”ですか?」

「そう、あれがそうだ」セメノフはこたえた。

しかし八月十日の戦いで日本が使った巨弾とはちがい、いまのチェモダュは着水するとすぐ爆発するのに気づいた。

至近不命中弾からの破片が、笛のような音をだして飛散り、舷側や上部構造に当ってするどい金属音をたてる。

命中しないうちから、かなり不気味だ。だが直撃弾はすぐにきた。セメノフは、それらを見事な正確さで書いている。

最前部煙突のすぐちかくに、すさまじい煙と水と火炎の柱があがった……

つぎの弾は、中央一五センチ砲塔ちかくの舷側に命中した……士官用舷門から煙と火がふきでた。

つぎの一弾は、艦長室へ落下して甲板を貫通し、士官室で爆発して火災をおこした……。

消火配置についている水兵たちは、まるで催眠術にかかったように立ちつくし、煙と火災をながめているだけで、なにがおこったのかわからないようであった。

私は彼らのところへおりてゆき……「目をさますんだ!水をかけろ!」というような、ごくふつうの言葉で、彼らを正気にもどさせ、勇敢な消火活動にあたらせた。 |

一、二分後に、もう一つの爆発が、「何か大きな、重いけれども柔かいもの」をセメノフの背後にぶっつけ、彼は、意識を失って倒れた。何分かたって甲板上で気がついてみると、爆発の少し前にポケットから取り出していた時計が、まだカチカチ動いている。

しかしガラスぶたがみえない。彼は、甲板をさがしまわり、拾いあげ、それから苦労して時計にはめた。

だがすぐに、時計を修理するなどは、明らかに二の次だと気がついた。

砲塔に戻ってきていたレイドキンは、セメノフを遠くから見て、声をかけた。

「ハロー! こんな場面、なれていらっしゃるんですね? 八月十日と同じですか?」

「全く同じだ」とセメノフはこたえた。

だが、セメノフがあとで書いているように、事実はまるで違っていた。

八月十日の戦いでは、数時間も続いた戦闘で、「ツェザレウィッチ」には、大型砲弾が一九発しか命中しなかった。

だから、私は、今度の戦闘では、本当に大まじめに、被弾の場所と時間、被害程度をしるそうとしたのである。

しかし、我々に命中した砲弾の数すらも数えられないような状態で、どうして正確にくわしい記録がつけられようか?

私はこれまで、こんなすごい砲撃を見たこともなければ、想像したことすらなかった。

砲弾は、たえまなく我々にふりそそぐようにみえた。 |

セメノフは、日本の砲撃があたえたすさまじい破壊効果を、一つには発射の数と正確さ、そして一つには、日本の火薬にふくまれている何かの新成分のせいだとみている。

その新成分のためか、爆発とともに、その付近にすぐ火災がおこるのである。

爆発によって鋼板が燃えるのを、事実、この目で見た。もちろん鋼は燃えはしない。

しかし鋼にぬった塗料が燃えるのだ。不燃性の物質までが、水びたしのハンモックや木箱と同じように、たちまち燃えあがった。

メガネをかけていては、なにも見えないことが時々あった。

揺れ動き、熱せられた空気のなかで、物がみんなゆがんで見えるからだ。

とんでもない! 八月十日とはまるでちがう! |

「みんな気のせいだろうか? 悪夢を見たのだろうか? それとも、俺は怖気ついたのか?」――

妙な気になりながらも、セメノフは、提督のところへいって、少し気が安まった。

司令塔へはようやくたどりついた。血だまりで足がすべったからである。

その血は、一秒か二秒まえまで、一等信号兵のからだを構成していたものだ。

セメノフは、司令長官を激励することばがみつけられなかった。

提督と艦長とは、天井と円形にはられた壁(壁は巾二・一メートル、厚さ二五・四センチの鋼帯で保護されている)のあいだの狭い窓から外をのぞいていた。

「閣下?」ド・コローニュ大佐がいった。

「距離をちぢめなければなりません。みんな死んでいます。火災をおこしています」

「待て。我々もみんな死ぬわけじゃないのかね?」と提督はこたえた。

提督の観察を確証するかのように、セメノフは、士官作業衣をきた二つの死体が横たわっているのを見た。

操舵手と旗艦砲術長であった。しかしそれにもかかわらず、測距儀は能率的に操作されていた。

それを操作している士官は、ハッキリした大きな声で命令を電気係兵曹たちに伝え、電気係兵曹たちは従順にメーターのハンドルをまわし、距離を各砲塔へ伝達している。

少なくとも、何かが正しく前へは動いているという事実をみて、セメノフは、心暖まるものを感じた。

「おれたちは大丈夫なんだな」ひそかにそう思った。

だが、司令塔をでて、もっと危険の多い前艦橋にきて、そこであたりのようすを見たときに、彼のせっかく高揚した気分は、急速に沈んでいった。 |

敵の各艦は、我々に平行に、だがしだいに我々の艦首へ接近しつつ走っており、完全に秩序が保たれていた。

混乱は全くみられなかった。

ツァイス製双眼鏡で敵艦を見ると(距離は四〇〇〇メートルを少しでていた)、艦橋上のハンモックをつかった弾片防止遮蔽や人の群れなどを識別できたように思った。

だが我々は? 私は、まわりを見た。なんという修羅場だろう! 艦橋は燃えている。

甲板には残骸がブスブスけぶっている――そして、死体が積みあげられている。

信号所、測距所、射撃指揮所、すべては破壊されていた。

そして我々の艦尾にいる「アレクサンドル三世」と「ボロジノ」も、また煙につつまれていた――。 |

7 「オスラービャ」ついに沈没す top

セメノフの修理した懐中時計によると、戦闘開始からまだ一五分しかたっていなかった。

もし「スウォーロフ」の惨状が彼の心を暗くしたとすれば、第二戦艦隊の旗艦の状態を彼が知らなかったのは、たぶん幸いであったろう。

その「オスラービャ」は、おそらくは艦長、軍医、二人の伝令、そしてロジェストベンスキーにだけしか知られていない重大な苦況を背負って、戦闘に入ったのである。

フェリケルザム提督のことである。

彼の長官旗はまだマストにひるがえっていたが、彼は、もはや指揮をとっていなかったのである。

ロジェストベンスキーは、将兵が凶兆ととることを恐れて、発表をひかえさせていたが、フェリケルザムは、すでに二十五日の夜、死んでいた。

そして彼の遺骸は、いずれウラジヴォストークで行われるるはずの公式葬儀にそなえ、正装につつまれて、艦内礼拝所の柩に安置されていた。

戦闘開始のとき、「三笠」と後続の第一戦隊の五隻が「スウォーロフ」に砲火を集中している最中に、「アリヨール」が「オスラービャ」の単縦陣へもぐりこんできたので、「オスラービャ」は、あわててエンジンをゆるめ、左舷へ旋回した。

数分ののち、上村提督の第二戦隊が第一戦隊に続いて新針路へ入ってきた。

「スウォーロフ」がすでに集中砲火で大破したと見てとり、彼らはロシア第二戦艦隊の目立つ旗艦を最初の目標にえらんだ。

そびえたつ舷側と三本の高い煙突をもった「オスラービャ」は、ほとんど動くこともなく海上に浮び、絶好の目標であった。上村指揮下の装甲巡洋艦は、二〇センチ砲四門と一五センチ砲を回一ないし一四門装備しており、たちまち「オスラービャ」の全上部構造をズタズタにきりさいていった。

そのころ一般に認められていた理論では、適切な装甲をもった戦艦は、ほとんどといっていいくらいに、砲撃だけで沈められることはない、とされていた。

戦艦を撃沈できる小さな水雷艇が極度におそれられていたのは、この理由からである。

「オスラービャ」が、実際に装甲戦艦の名に値したかどうかは、議論のあるところであろう。

一つには、その装甲板は、設計書どおりの厚さがなかった。さらに、ロシア艦艇の多くがそうだったように、石炭を積みすぎたので、その装甲帯のほとんどは水面下に没していた。 |

日本第二艦隊の旗艦・装甲巡洋艦「出雲」

|

いずれにしろ、「オスラービャ」が再び進航速度を取り戻すまえに、その左舷前部をほとんど同一個所で貫通した三発の命中弾は、あとで士官の一人が形容したとおり、「穴などというものではなく、大きな出入口」をあけひろげた。

「オスラービャ」が、ようやく縦陣に入り込むスピードをとり戻したときには、すでに多量の海水を吸い込んででおり、そのため左舷傾斜がひどくなった。

機関科将校の一人が、前部火薬庫を水びたしにして傾斜をなおそうと懸命に努力した。

しかし、艦首はさらに低くなり、左舷傾斜は急速にました。

三時にあと一〇分というとき、艦砲は沈黙し、甲板に火炎を狂奔させながら「オスラービャ」は、戦列から右舷側へはずれ、刻々とせまりつつある最期を待つのみになった。

「オスラービャ」の艦長バエルは、司令塔から指揮していた。

長身、禿頭、そしてワシ鼻とさきが二つにひらいた豪快なあご髭は、彼をひときわ目立つ偉丈夫にみせていた。

すでに戦闘開始いらい一時間である。三時少しすぎ、彼は前艦橋に姿をみせ、眼下の甲板の水兵たちに大声でさけんだ。

「総員退去! 総員ボートヘ! 乗れない者は海へとびこめ!」

バエルの従兵のミハイロフという甲板長属は、自分の職務だと考えて、艦長を艦橋からひきずりおろそうとしたが、バエルはそれをおしのけた。

タバコずきのバエルは、ぬれたタバコをまだ口にくわえていた。

禿(は)げた頭に、砲弾の破片を受けて、ひどい裂傷が赤い口をみせていた。

支柱にもたれながら、すでに水につかっている水兵たちに、彼は最後の命令をどなり続けた。

「さようなら、乗組員の諸君。艦からずっと離れるんだ、遅れたらことだぞ!グズグズしてると吸い込まれてしまうぞ!」

甲板は六〇度に傾斜し、艦首は水中に没した。何人かの勇敢な将兵たちは、隔壁を開いて機関室の釜焚きや機械員に万に一つもの脱出チャンスをつくろうとしたが、ほとんどが手遅れであった。

艦底の機関室の要員は、赤熱の石炭がこぼれ落ちている炉と、爆発して高熱の蒸気を噴きあげているボイラーの、この世のものならぬ地獄のなかに閉じ込められた。

病室では、軍医が負傷者の手当を続けていた。しかし、多くはすでに包帯にくるまれ、動くこともできない。

といって、梯子や昇降口まで連れて行ってくれる者は、一人もいなかった。

急傾斜した甲板では、水兵たちは、はうようにして動きまわり、コルク製救命胴衣をうばいあったり、争って救命艇をだそうとしていた。

だがそれも、ほとんどが無残にこわされ焼けただれて、使いものにはならなかった。

太った中年の従軍牧師は、薄くなった褐色の髪を風でみだしながら、悲痛な声で「兄弟よ、乗り組みの人たちよ、私は泳げないんだ。助けてくれ!」と哀願していた。

全バルチック艦隊で最大の威容をほこったこの巨艦が、ついに横だおしとなり、数秒間、身振いしたあと、息がとだえたのは、午後三時三十分ごろである。

やがて、海草のついた艦底を上へむけ、推進器の一つがまだ狂ったように空中で回転しているまま、艦首を海中に突っ込んで沈んでいった。

|

ロシア戦艦「ニコライ一世」の前艦橋付近の損害状況

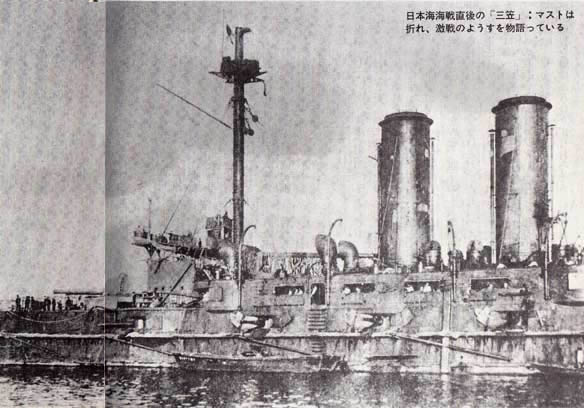

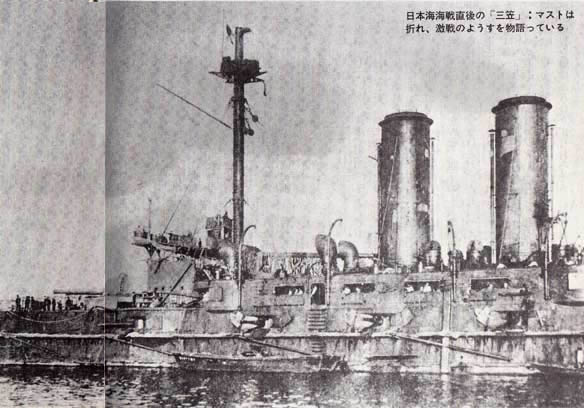

日本海海戦後の「三笠」:マストは折れ、激戦の後を物語っている

|

8 日本艦も次々被弾 top

「オスラービヤ」は、対馬海戦で沈没した最初の艦艇であり、また砲撃だけで沈められた、ただ一つの装甲戦艦であった。もっとも、この後者の記録は、長くは保持されなかった。

「オスラービヤ」は対馬海戦で沈められた最初の艦艇ではあるが、しかし、戦列から落伍したはじめてのものではなかった。

この不名誉な記録は、むしろ日本の巡洋艦「浅間」のものである。

熱心なアマチュア音楽家だった艦長八代六郎は、危険極まりないUターンの最中に、フルートの独奏をして、艦橋上の将校たちをびっくりさせた。

あとで、なぜあのときそんな演奏をしたのかときかれて、彼は、みずから平静の範をしめし、また全乗組員の神経を静めるためであった、とこたえている。

とにかく、こうして意気のあがった「浅間」は、無事Uターンを終ったが、その直後、ロシア艦隊の後尾にいた数艦から猛砲撃をあびた。

「ニコライ一世」の三〇センチ砲弾が舵機を粉砕したので、その午後は全く戦闘から離脱し、修理におわれなければならなかった。

日本の砲員たちが「スウォーロフ」を主目標としてねらったように、ロシア側も「三笠」をえらび、そのため「三笠」は、初めの三〇分間に三〇発もの直撃弾を受けた。

一発は艦橋直後の上甲板左舷に落下し、副艦長松村龍雄を初め、前部一五センチ砲の一門を操作していた全砲員が戦死した。もう一発は洗面所におち、信号手滝沢甚左衛門をふくむ数人が負傷した。

また一発は艦橋へつうじる梯子を破壊し、破片で若い参謀の飯田久恒、清河純一のふたりが負傷した。

その破片の一つは、艦のコンパスを保護しているハンモック遮蔽物につきささった。東郷提督の胸から、わずか数センチしかはなれていないところだった。

あとで幕僚が弾片をぬきとって司令長官に進呈し、これは、東郷の命がけの記念品として、コレクションの一つにくわえられた。

旗艦の行動力にとってもっとも致命的だったのは、無線装置を粉砕した初弾命中である。

やむなく「三笠」は、その午後はずっと、全艦隊へ信号するのに、まず手旗信号で二番艦「敷島」におくり、「敷島」から全艦隊ヘ無電発信をした。

とにかく、ロシア側の全命中弾のうち、実に四分の一近くを「三笠」が受けたわけで、しかも損害のほとんどは、戦闘開始後三〇分のあいだに受けたものである。

しかし、恐るべき被害を受けたのは、「三笠」だけではなかった。

四番艦「朝日」で観戦していた沈着なパケナム英海軍大佐は、汚れた服を着がえるために甲板下へおりる前のすさまじい状況を、くわしくのべている。

「朝日」後艦橋の下で一弾が爆発し、空中いっぱいに破片物が飛散った。

破片物の一つは、私の足元におちた。

それは人間の下顎の右半分で、歯はとれていた。

周囲二〇メートル内のあらゆるもの、あらゆる人が、おびただしい血しぶきと細かい肉塊をかぶった。

肉塊は、とりついたところに強くこびりついた。

一五センチ砲弾が三〇センチ砲塔に当って爆発し、士官や水兵やまわりにいた人たち数人をたおした。

かなりの量が飛散ったのに、甲板に残った血液は、まだ大樽一杯分もあるように思われた。 |

9 「オスラービヤ」沈没で浮足立つ top

戦闘がはじまってからの数分間、東郷のUターンは、ロジェストベンスキーにとってチャンスであった。

しかもそれは、ロシア艦隊が経験してきた困難と苦労のすべてを埋合わせて、あまりあるほどのチャンスだった。

乗組員の規律のなさ、艦隊運動における無能力、石炭を積みすぎた甲板、七ヵ月の航海で付着した海草とフジツボ、船足の遅い第三太平洋艦隊というハンディキャップ、砲弾につめられた不良火薬、艦体建造の欠陥なども、この数分間に、砲員たちの能力がもう少し良くて(多少の幸運でもいい)、せめて敵の戦闘能力を低下させるだけの命中弾がありさえすれば、帳消しとなり、忘れられたはずである。

ロシア艦隊の砲撃は、おそらく東郷が、そしてロジェストベンスキー自身が推測したよりも、正確であった。

ただ彼らは、この重大な時点で実力を発揮しそこねた。

日本の第一、第二戦隊の回一隻は、Uターンの数分間にたいした打撃を受けなかった。

そして、数分後「浅間」が一時離脱したが、日本側は、八パーセント程度の火力を失っただけである。

だがまだ、Uターン直後にロシア側にチャンスはあった。決闘的な砲戦である。

しかし決闘の結末は、たとえ日本側に、スピード、戦闘準備、射撃精度に利があったとしても、あまりにもケタはずれなロシア側の敗北であった。

東郷はロシア艦隊を無傷でウラジオストクヘ送るだろう(あとでウラジオストク港を封鎖してやっつけるつもりで)と、巡洋艦「オレーグ」の艦長は賭けたが、ロジェストベンスキーは、そんなバカバカしい楽観論はけっして抱かなかった。

しかし彼は、およそ戦争というものは不確定要素にみちていて、二大艦隊の決戦ともなれば、無数の予見できないチャンスというものがあるだろう、とは考えていた。

彼が対馬海峡へ接近していったとき、東郷が、日本海への三つの入口を守るために、艦隊を分割する可能性はあった。また、濃霧のために発見されずに逃げ切る可能性もあった。

それに、砲員たちが、最初の数分間に、もっと実力以上に有効弾をたたきこめる可能性もあったわけである。

たとえ、これらの可能性がすべて消え去ったとしても、そして、両艦隊が互角で砲火を交えたとしても、初めの一五分間で失われた好機を、あるていど回復することは、まだできたのである。

このチャンスを生かせなかった原因はいろいろあるが、もっとも直接的なものは、おそらく巨艦「オスラービヤ」の沈没であろう。

地球を半分まわる七ヵ月の大航海のうちに、長い協同生活の習慣が乗組員たちに、絶対に負けるはずがない、というニセものの感覚を植付てしまった。

彼らにとって、艦艇は、城のように頼れる、山のように破壊されることのない、何か永久的なものに思われてきた。

だから、難攻不落の城塞の一つが、簡単に横腹をみせてたおれ、波の下へ消えてしまうなどとは、はじめはとても信じられなかった。

しかし、その現実をいったん自分の目で見てしまうと、日本の艦砲から雨あられと飛来する砲弾が底しれぬ恐怖をよびおこし、彼らをよりいっそう萎縮させてしまったのではないだろうか。

10 「スウォーロフ」も戦列を離脱 top

「オスラービャ」のすぐさきを走っていた数艦の水兵たちは、「オスラーピヤ」が艦首をさげ、煙につつまれ、断末魔の状態で戦列をはなれるのを目撃した。

「オスラービャ」に追いつき、通過していった七隻の乗組員たちは、その後におこったことを、もっとはっきりと見た。

あとで「ニコライ一世」のある水兵がいっている。

「あれほど巨大な船が転覆してゆく姿は、とてもこの世のものとは思えなかった。

人々が、甲板から投げだされ、舷側につかまり、とりすがり、あるいははいあがってはおとされ、またある者は落下する砲塔、ボート、上部構造物、錨などの重量物におしつぶされ、波にさらわれるのが、手にとるように見えた……」

「オスラービャ」が姿を消した、その速さも、恐怖をつのらせた一因であった。

ひととき、「オスラービヤ」は、こわれた煙突から煙をはき、おれたマストに旗をなびかせながら、ただよっていた。

だがアッというまもなく、そこには、もう荒れた海のほかは何もなかった。

いくつかの小さな人影だけが、漂流物に取付いていた。

やがて恐ろしい破局が、急速に、彼らをも呑み込んでしまった。

実際、生残ったものはごく少なかった。「オスラービヤ」の乗組員約九〇〇人のうち、二〇〇人あまりが駆逐艦「ベドウイ」に救助され、ほぼ同数が、日本軍艦に救いあげられた。

だが、その日の午後に沈んだ三戦艦では、救助できた乗組員は、二〇人にみたなかった。

つぎに戦列をはなれたのは「スウォーロフ」である。

セメノフが前艦橋をさって腕時計をみていらい、「スウォーロフ」は急激に状態が悪化していった。

甲板からさらに火災がおこったが、ホースはもはや使いものにならなかった。

緊急時にそなえて海水を満たしてあった救命ボートも、弾片で穴だらけになって、いたずらに薪のように燃えつきてしまった。

二本のマストはたおれた。前部煙突も甲板へたおれ、甲板のうえは深々たる煙とくすぶる残敷物でいっぱいになった。

艦首から艦尾へ行くには、下甲板を通らなければならなくなった。

士官室を通って艦尾のほうへ行こうとしたセメノフは、士官室がまだ猛火につつまれているのを見た。

引返そうとすると、梯子をかけおりてくる中尉にあったので、どこへいくのかときいた。

「操舵室へ行きます。舵がきかなくなりました」という。

前艦橋へもどりながら、セメノフは、しばらく方角がわからなくなった。

というのは、「スウォーロフ」が先導していなければならないはずの数艦が、なんと、反対方向から「スウォーロフ」を通り過ぎてゆくのである。

中尉の説明で、セメノフは愕然とした。舵がこわれて、旗艦は右舷ヘ一八○度まわり、縦列六番艦の「ナワリン」が、いま「スウォーロフ」の右舷真横にいてフルスピードで走っているのである。

旗艦の災害を知り、司令長官を移乗させるために、駆逐艦「ベドウイ」と「ブイスツルイ」が、すでに派遣されているはずであった。

だがどちらも、まだ視界に入ってこない。

「スウォーロフ」は、マストが二本たおれると同時に、信号旗をあげる動索もすっとび、助けをよぶ方法がない。

午後四時にかけて「スウォーロフ」は、荒れ狂う海上で孤立無援のまま、ただ、のたうっているよりほかはなかった。

すでに敵の方も「スウォーロフ」を相手にしなかったが、それでも、時々思いだしたように、一隻の巡洋艦が一五センチ砲弾をうちこんできた。

セメノフが、気だてのよい元気な少尉候補生ウェルナー・フォン・クルセルに会ったのは、この時であった。

クルセルは、陽気に問いかけてきた。

「やあ! ご機嫌いかがですか?」

「よくないな」

セメノフはむっとしたようにいい、タバコをきらしたから、キャビンヘとりに行くところだといった。

「あなたのキャビンヘですって?」クルセルがきいた。

「そこへいってきたばかりです。ご一緒しましょう」

セメノフは、彼に案内され、煙をあげる破壊のあとや、叩き潰された通路などを通っていった。

だがやがて、クルセルのいたずらが見事、図にあたり、セメノフは、かつがれたと知ってどんなに腹がたったかを、あとでこう回想してている。

士官室までいって、私は、唖然とした。私のキャビンとその隣に二つあったキャビンが一つのだだっ広い穴になっているではないか!

クルセルはジョークがうまくいったので、大口をあけて笑いこけていた。

私は、腹がたったので、手を振り回し、急いでもと来た方へ戻った。

クルセルは、私に砲塔で追いつき、そしてタバコをくれた |

11 司令長官、ついに旗艦をすてる top

三時頃「スウォーロフ」は司令塔に直撃弾をくい、それまで作動していた計器、機器類が一変に使用不能におちいった。それと同時に、すでに数ヵ所にひどい裂傷を受けていた提督が、また頭部に重傷を受けた。

頭蓋骨の破片が、脳の頂部にささったのである。

激痛にたえ、まだ意識を失わないでいたロジェストベンスキーは、おとなしく司令塔からかつぎおろされた。

かつぎおろされたといっても、どこかもっと指揮のできる場所をさがして、狭い昇降口を身体をよじって通り、九メートルの梯子を前甲板までおりていくという難行であった。

セメノフ、コローニュ、そのほか数人の司令塔からの避難者に助けられながら、彼は、やや安全な左舷の中央一五センチ砲塔まで運ばれていった。

だがそこにたどりつく寸前、近くでもう一弾が爆発した。

その破片が、彼の左かかとの主神経を切断し、足を麻痺させた。

砲塔へ引上げられ、木製の手術台にのせられたロジェストベンスキーは、しばらく失神していたが、やがて意識を取り戻すと、艦長に、いかにも彼らしい質問をし、それから命令をくだした。

「なぜこの砲塔は射撃せんのだ? ただちに砲員を部署につけよ」

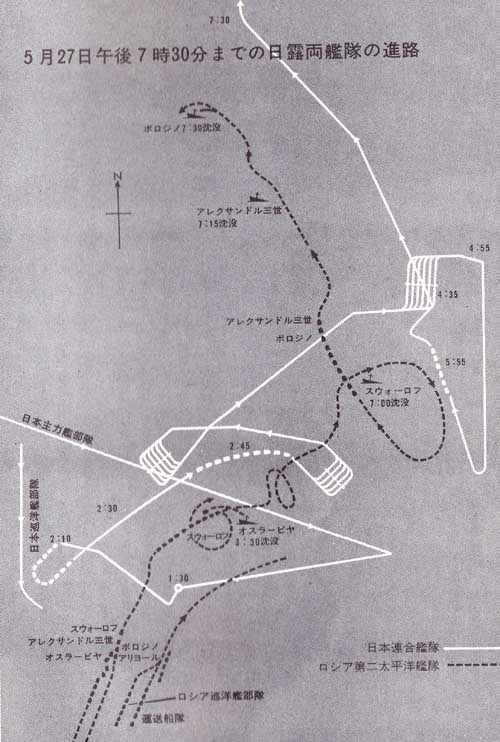

「スウォーロフ」が、単縦陣の先頭から離脱する前に、東郷の艦隊は、ロシア艦隊の先へ出て、間隔をじわじわと三〇〇〇メートル以内に縮めながら、ロジェストベンスキーに無理やり針路を(はじめは東へ、ついで南東へ)かえさせていた。

「アレクサンドル三世」が「スウォーロフ」にかわって嚮導(きょうどう)艦になったとき、その艦長は、大胆にも左舷へ急旋回しようとした。

日本艦隊縦列の後部を横断して、北西へ逃げるつもりだったのである。

東郷は、ただちに、第一戦隊を いっせいに左舷ヘー六点旋回させ、ロシア艦隊の新針路と平行に走らせ、一方、上村の第二艦隊第二戦隊(この巡洋艦部隊はこれ以後独立して戦った)には東航を続けさせた。

「アレクサンドル三世」は、今度は北東針路に戻って、再び日本艦隊の後部を通過しようとこころみた。

そこで東郷は、左舷一斉回頭を繰返し、第一戦隊を初めの航行序列に戻し、ロシア艦隊に対抗できる位置についた。

艦隊どうしの回転運動のあいだ、「アレクサンドル三世」や「ボルジノ」が砲火を受けているとき、無援の 「スウォーロフ」は、二度も日本側の射距離内に入ってしまった。

二度とも日本側は「スウォーロフ」を撃沈しようとしたが、成功しなかった。

二度目に日本艦隊がはなれようとしたとき、駆逐艦

「ベドウイ」が「スウォーロフ」救援のため接近してきた。

旗艦の参謀長ド・コローュュ大佐は、士官に命じ、旗によらず手で、司令長官を移乗させる用意をせよ、という信号を出させた。

しかし、もう旗艦にも救援の駆逐艦にも、ボートは一隻もなくなっていた。

あとは、「ベドウイ」を接舷させるほかはない。

「スウォーロフ」の風下舷側からはおびただしい煙と火が噴き出しているので、この舷側へは近づけない。

風上からゆくしかなかった。 |

ロシア駆逐艦「ベドウイ」

|

高波にもまれて上下しながら旗艦の艦首へ近づいてゆく駆逐艦は、破壊された旗艦の砲身や水雷防御鋼材で、あぶなく穴をあけられそうになった。

しかし、ようやく舷側に固定された。

意識のもうろうとしているロジェストベンスキーは、幕僚たちにかつがれ、砲塔から前部狭間へ運ばれた。

とにかく、そこからなんとかして、駆逐艦へ移す計画である。

少尉候補生ウェルナー・フォン・クルセルがメガホンで大声で指図した。

旗艦の水兵たちは人間緩衝装置というか人間すべり台というか、そんな形をとって手すりの外へぶらさがり、駆逐艦の水兵たちは手すりにもたれ、列をつくって待った。

駆逐艦が波にゆられて艦体があがり、装甲板が旗艦の装甲板にふれて軋(きし)ったとき、ぐったりとなった提督の体は、半ば滑り、半ば転がるようにして、駆逐艦の人たちの腕に移された。

ロジェストヴェンスキーの幕僚三人――ド・コローニュ、セメノフ、参謀大尉レオンチェフが同時に移乗し「スウォーロフ」の水兵一二、三人ばかりも飛び移った。

「君は一緒に来ないのか?」

コローニュが、クルセルに大声できいた。

「はい、大佐殿。私は艦に残ります」

若い少尉候補生はこたえた。

上村の第二戦隊は、この両艦に猛砲撃をくわえていたので「ベドウイ」は速やかに退避していった。

旗艦では、陽気なイグナチウス大佐は、すでにその日の午後、敵弾に吹き飛ばされており、動ける士官は、フォン・クルセルただ一人だった。

「スウォーロフ」のまだ生きている砲は、後甲板の七五ミリ速射砲一門だけであった。

艦内のほとんどの水兵は、ベンチレータがおくる新鮮な空気のかわりに送ってくる、有毒な煙を吸い込んで、すでに意識を失っていた。

生残った一〇〇人ばかりの水兵たちは、艦尾に集り、フォン・クルセルの指揮により、東郷の水雷戦隊にしとめられるまで、最後の砲撃を繰返した。

12 ロシア主力戦隊、対島海峡に消ゆ top

|

旗艦「スウォーロフ」をしとめる功績をあげたのは、第十一水雷艇隊を率いる富上本梅次郎少佐である。

彼は「スウォーロフ」臨終のただ一つの目撃記録として、後日、こう書いている。

| 「『スウォーロフ』の使える砲は一門だけだったが、なおも砲撃を続け、最後の瞬間までみずからを守る決意をみせていた……。とうとう、午後七時ごろ、我々の水雷艇が二度攻撃したあと、『スウォーロフ』は沈没した」 |

富士本の記録は、生存者のことにはふれていない。

砲煙による靄と、それに夕闇もくわわって、視界は悪くなり、東郷の第一戦隊は、しばらく敵との接触を失った。

だが午後六時ごろ、「三笠」は、残有数艦が「ひとかたまりとなって飛ぶように北へ」逃げて行くのをみつけた。

第一戦隊の活動について、東郷の公式報告は、こうのべている。

ただちに接近し、徐々に敵の前方へすすみ、その前部を圧しつつ並航、戦いを再間せり。……

この並航戦闘は午後六時より夜半まで継続せり。

敵は大いなる損害を受け、その火力は著しく減じたるも、我が方の慎重なる訓練は、いよいよその効果を発揮せり。 |

この間、「アレクサンドル三世」は戦列からはずれ、火炎と煙につつまれて、他の艦からも見えなくなった。

だが、上村提督の第二戦隊は、東郷がはじめに左舷一斉回頭を命じたあと、第一戦隊とはなれて独自に行動していたが、「アレタサンドル三世」が転覆し、七時少しすぎに沈んだのを見た、と記録されている。

その最後の模様は、上村の記録以外なにもない。

|

|

なにしろ、九〇〇人の乗組員は、例のズケズケとものをいうブハウォストフ艦長をも含めて、生存者はほとんどいなかったからである。

その日最後の大きな損失は、「ボロジノ」であった。

午後七時二十八分、太陽がちょうど水平線に沈むころ、東郷は、第一戦隊に戦場からの退避を命じた。

水雷戦隊に開けた海域をあたえ、目標敵艦の識別を万に一つも誤らせないためであった。

戦艦「富士」は、命令に従って舵を転じながら、最後の一発を、後部三〇センチ砲塔から「ボロジノ」へみまった。

それが見事に命中した。

「朝日」で観戦中のパケナムは、冷静にその模様を書きとめている。

砲弾は「ボロジノ」の上部、前部舷側砲塔付近から入って爆発し、煙柱があがった。煙柱の下半分は爆発の閃光と艦尾の火炎をうけて赤くただれ、煙突の高さまで噴上げた。

機関室とボイラー室のすきまというすきまから、蒸気が噴出した。

二、三分のうちに、「ボロジノ」は前部マストから艦尾までうずまく煙と蒸気につつまれ、時々噴き上がる火炎で、真紅にいろどられた。

火炎がもはや致命的な限度に達したことは明らかであった……

といって、檻の最期がそんなに早く来るとは思わなかった……

それは、突然ではあったが、ドラマチックではなかった。

一同がみつめているうちに、この不運な艦はきえた(午後七時三十分)。

その消滅は、みずからの砲撃の音よりもさほど大きくはない轟音を伴っただけである。

そして、「ボロジノ」のいた海面にたたずんでいた厚い雲のかたまりが、急に大きく膨れ上がり、やがて風でちらされて、あとには何もなかった……。 |

つぎの日の早朝、一隻の日本駆逐艦は、裸の大男ミセオン・ユシュチン水兵を拾いあげた。

彼は「ボロジノ」のこわれた救命ボートから流れ出たマストにしがみついて、一夜を明かしていたのだった。

彼は「ボロジノ」のただ一人の生残りであることがわかった。

top

**************************************** |