|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

敵艦見ゆとの警報に接し……(日本海海戦7)

ロシアの第二、第三太平洋艦隊が、レヴァルからヴァンフォンまでを航行した七ヵ月のあいだ、世界は毎週、いや毎日毎日、完全にその動向を知らされていた。

だが、日本の連合艦隊については、そうではなかった。どこにいるのかは、いぜんとしてミステリーであった。

世界中の新聞が、あれこれと憶測をたくましくし、その憶測の幅はひろかったが、そのほとんどが、的はずれであった。

政治地理学の評論家であり、また予言者としてたいていは正確な予想をたてるアルフレッド・セーヤー・マハン海軍大佐ですら、東郷がいったいどこで敵を待ちかまえているのかという難題にぶつかって、情ないほど的をはずしていた。

マハンは、ある大衆雑誌で、東郷のひそんでいるあなを基隆だと推論している。それは台湾の北岸にある港で、彼は、ここの優位を、数年まえ若いジョッフル大尉から示唆されて注目していたのである。

イギリス海軍の極東艦隊を指揮する海軍少将E・R・フリーマントル卿は、東郷が膨湖諸島〔台湾西方〕のどこかにひそんでいる、と気がるな推定をだしている。

しかし事実は、東郷の潜伏所は、この二つの推測のどれよりもずっと本国にちかかった。

それは、朝鮮半島の南端にちかい、水深のふかい馬山浦〔マサンボ、鎮海湾〕の港だったのである。

この港は、ロシアが勝利のあかつきには、海軍基地をつくろうと計画したくらいで、位置も地形も申し分なかった。

それに、陸の人口密集地からはとおく、九州南岸の日本艦隊の基地佐世保などとは違って、おもな海上交通路からも隔絶されていた。

しかも湾は大きく、東郷の第二第二戦隊一二隻を収容するのに十分であった。

ちかくの海上へでれば、艦砲の射撃訓練も人目につかなかった。

1 砲撃訓練に明け暮れる top

ところで、東郷が砲術をどうみていたかは、まえに「定遠」がきたときに、彼がすきな格言としてのべた「一発百中の砲は、百発一中の砲百門にまさる」でズバリ要約されよう。

長射距離の備砲ではロシア艦隊が優位であるが、これを東郷は、三対二の優位にある一五センヂ砲以下でりっぱにおぎなえると考えた。

それはつまり「汝の刀、短かければ、一歩進んで敵を斬れ」という格言で表現される対抗手段である。

東郷はよく準備している。旅順港陥落〔明治三十八年一月〕のまえ、ロジェストベンスキーの艦隊が一月までには日本海域へ到着するとの想定にたち、彼はすでに二隻三隻と小グループにわけ、小型艦のいくつかを佐世保または呉で修理させている。

ところが、乃木軍が二〇三高地を占領した〔明治三十七年十二月六日〕頃には、ロジェストベンスキーの第二太平洋艦隊の到着が、二月中頃までのびることがはっきりした。

そこで、またも準備である。ロシアの第一太平洋艦隊を撃滅して旅順港封鎖の任をおえた連合艦隊は、急いで呉、佐世保へかえり、またたくまに艦体修理をすませた。

ところが、第二太平洋艦隊はマダガスカルでぐずついているので、東郷は、あたらしくできた数週間の余裕を、射撃訓練に活用できた。

それは、想像もできないような猛訓練であった。

ロジェストベンスキーがノシベで弾薬の不足でこまったほどには、東郷はこまらなかった。しかし彼は、弾薬の費用と、砲身の磨耗の二つを考えねばならなかった。

三〇センチ砲がとくに磨耗がはげしく、一〇○発ごとに再ボーリングしなければならない。

ところが日本海軍は、この難問を器用な方法できりぬけた。

大きな艦砲砲身に小銃を挿入するというもので、これで、砲身を磨耗させずに距離測定、照準、発射機構使用の訓練がスムーズにできたのである。 |

復元された「三笠」:艦首からみた前部主砲塔、前部艦橋

|

馬山浦の連合艦隊は、日中夜間をとわず、あらゆる種類の弾薬をつかい、考得られるかぎりの種類の射撃訓練をした。その訓練の徹底ぶりは、「三笠」一艦だけが使用した小口径弾薬の量をとってもわかる。

ふつう、「三笠」は、年間、小口径弾薬を二万九〇〇〇発使用した。

ところが、東郷が馬山浦の「三笠」に戻った一〇日間で、三万発をつかいはたし、さらに補給をもとめている。

数年後「三笠」砲術長の安保清種(あぼきよたね)は、馬山浦の猛射撃訓練を想い出し、砲声は少しの休みもなくとどろき、港はまるでバクダンあられ製造の競争場のようだった、といっている。

|

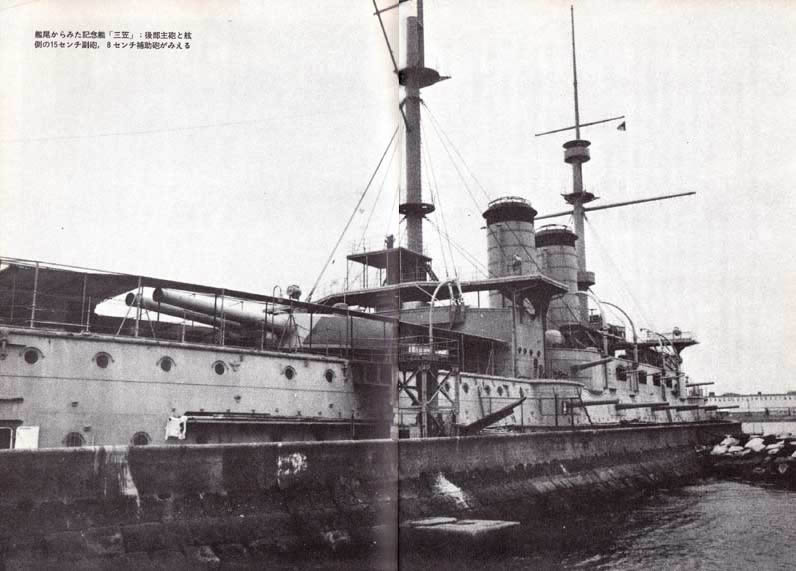

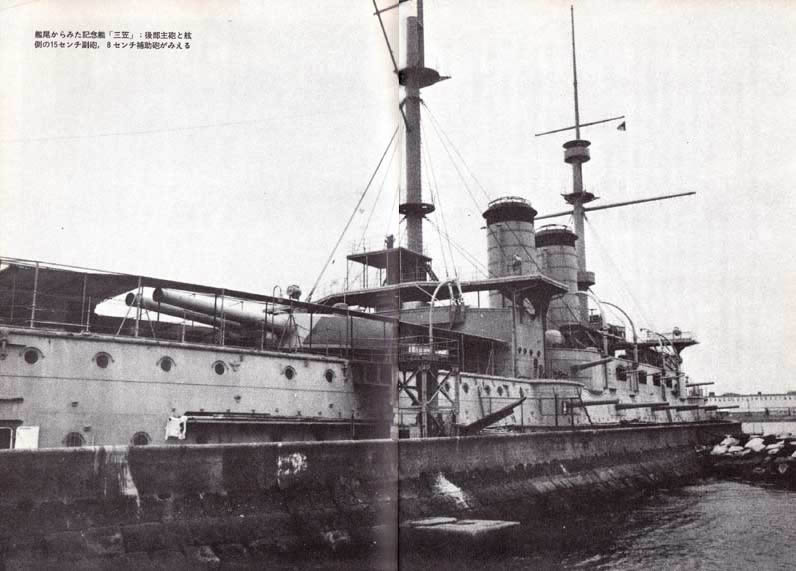

艦尾からみた記念艦「三笠」:後部主砲と舷側の15センチ副砲、全部艦橋

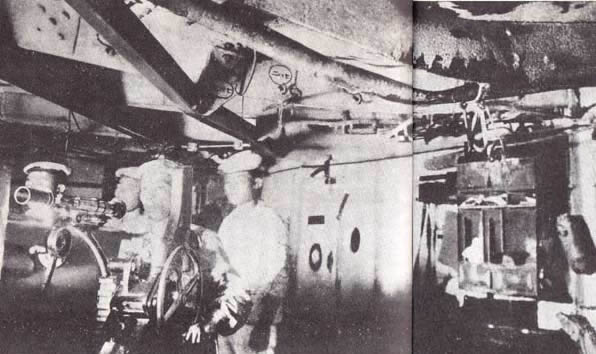

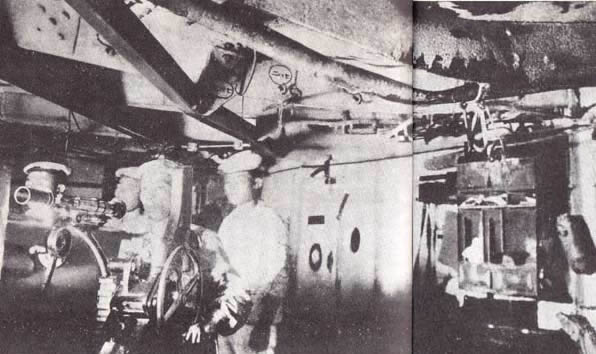

射撃準備なった「三笠」の15センチ副砲

|

2 日本有利の「下瀬」火薬 top

砲術にかんするかぎり、東郷は、さらに有利な条件をもっていた。火薬である。その合成法を工夫した海軍技師の名をとって、「下瀬」火薬とよばれるものだが、日本海軍がこれを入手したのは、一八八八年〔明治二十一年〕の夏にさかのぽる。

フランスの火薬専門家が新しい火薬を発明し、その合成法を日本へ売ってもよいともちかけたとき、日本の富岡貞安という機敏な青年海軍士官が、その実際をたしかめにフランスヘ派遣された。

ところが、合成法の特許を売るというその発明家の計画は失敗した。

それというのは、そのフランス人が、日本の若い青年士官の知恵をかるく見すぎたためである。

新火薬を調べるとき、富岡は、指の爪のなかに極微量をすりこんだのである。

あとで顕微鏡でみると、秘密成分というのは、すでに日本では知られたピクリン酸にすぎず、これなら日本で入手できる化学製品であることがわかった。

こうして、下瀬火薬が日本で開発されることになったが、その長所は、ふつうの火薬より爆発がはやいだけでなく、大量の熱をだし、爆発点ちかくにある可燃物に引火することである。

しかし、高感度のため、過半爆発がおこりやすいという欠点があった。

旅順港攻撃のときも、たくさんの砲身がユリのサヤのようにさけ、しばしば砲員に死傷者がでた。

その後、この欠陥は処方をかえて修正され、馬山浦での数週間の射撃訓練では、見事な成果をあげた。

これで、全乗組将兵の士気がいちだんと高まったことはいうまでもない。

一九〇〇年代初期には、海軍砲術には二派があり、その一派はフランスやロシアで、砲撃の主目的は敵艦を撃沈することにある、とした。

従って弾頭は、目標物を貫通するように硬質鋼でつくられ、着発延期信管が取付られ、貫通したのちに爆発がおこる徹甲榴弾が使用された。

他の派は、イギリスと日本で、砲撃の主目的は敵艦の戦闘機能を失わせることであり、沈没はほんの形式にすぎない、という。

だから日本には、とどめを剌すための徹甲弾はあったけれど、接触と同時に爆発する着発信管をつけた砲弾に、主力をそそいだ。下瀬火薬は、この目的にぴったりだったわけである。

下瀬火薬のあとに、これと似た方法で、日本海軍は無線電信を導入した。

無線電信は、イタリア入マルコーニが発明し、一八九六年イギリスで特許をとり、その後マルコーニの装置は、特許実施料をはらえば各国が入手できることになった。

日本も国際工業所有権保護同盟の加盟国ではあったが、日本のきびしい法律では、特許権が日本で効力をもつためには、原特許国で発効後六〇日以内に出願しなければならないとされていた。

ところがマルコーニの日本への特許出願書は、イギリスで発効してから六二日後に東京へ到着したので、自動的に無効となった。そのため日本の電気科学者たちは、自由にしかも合法的に、マルコーニ方式の無電装置をつくれることになったのである。

ところで、西洋人の立場として、対馬海戦を書くときにとまどうのは、登場人物に同じような名がいくつもでてくることである。たとえば、連合艦隊司令長官東郷平八郎のほかに、第六戦隊司令官東郷正路(まさみち)少将がいるが、彼は東郷司令長官と親戚ではない。

ところが、司令長官の甥で、第一戦隊の戦艦「朝日」の艦長東郷吉太郎がいる。

この東郷は『日露戦争における海戦』という、小冊子ではあるがはなはだ有益な回想記を書いている。

もっとたくさんでてくるのは、山本である。

まずトップは、東郷のかつての同僚で、薩摩人の山本権兵衛海軍大臣である。

この山本と同じく対馬海戦で大切な脇役をはたした、山本権兵衛の兄の子、山本英輔がいる。

彼は、戦闘艦同士の通信手段としての無電の重要性を早くからみぬき、懸命に勉強して、日本海軍屈指の無電の権威になっていた。

さて、日露開戦までに、日本は、自国製の無電装置を全艦に取付ることがきた。

これらは、九七キロ、ときにはそれよりはるかに長距離の受信性能をもつ優秀な装置であった。

山本英輔はまた、無線電信が日中よりも夜間が、そして低気圧下より高気圧下が機能がよいことも発見して、そのことを東京の海軍省へ報告している。

こうした研究が独立して行われるたということは、海軍における無電の戦時使用について、日本がかなりはっきりした価値をみとめていた証拠である。

同時に、日本は、無電その他について、西洋人の着想には十分尊敬の念をいだいていた。

その一つの現れとして、戦後、無線電信の発明者のマルコーニに感謝の意をあらわすべきではないか、という提案がなされた。それが実現したのは一九三三年〔昭和八年〕だが、このイタリアの発明家は、国賓として日本に招待され、勲一等旭日章をうけている。

海軍大尉山本英輔の対馬海戦にたいする功績〔彼は、海戦そのものには上村彦之丞提督の幕僚として参加した。彼と「日進」に少尉として乗り組み、戦闘中左手の指二本を失った士官候補生山本五十六とを混同してはならない〕より、さらに大きいとおもうのは、第四の山本、名は条太郎である。

条太郎は、どの山本とも親戚ではなく、海軍とも無関係だった。

彼は、二〇〇年の歴史をもつ三井物産の上海駐在代表であった。

条太郎は、民間人として、国家利益に役にたつ機会をとらえて、おおいに活躍した。

とりわけ、ヨーロッパやアメリカにすぐれた人材をおくっていた諜報、宣伝網の一員としてめざましい活動をした。

日本の駆逐艦が、ドッガーバンクの「ゲームコック船団」のなかにまぎれこんでいたという疑惑を裏づけるような証拠は、その後、一つもでてはいない。

しかし、そのちかくに日本のスパイが活発に動いていたとロシア側が信じた、そのもとになったものはたくさんある。

3 日本勝利の陰の功労者 top

ヨーロッパには、イアン・フレミングのジェームズ・ボンドやジョン・マーカンドの作品に同名で登場する“ミスター・モト”の日本版元祖ともいうべき明石元二郎陸軍大佐(後の台湾総督)がいた。

当時三八歳、大変な旅行経験をもち、在外武官あがりでひろい知識と多くの才能をもった明石は、ストックホルムに本部をもっていた。

彼は、ペトログラードの日本大使館付武官として在勤中にロシア語をまなび、それからひろい情報網をしいて、ロシア第二太平洋艦隊の編成、進航経過などについて、海軍省へたくさんの情報をおくった。

明石の活動のなかで、さらに重要であとまで影響の大きかったのは、ロシアの政治的不平分子、とくにレーニン〔注〕という精力的で若い亡命者に指針をあたえ、経済援助をしていたことである。〔注=ロシア革命の指導者。学生時代から革命運動に参加、ロシア革命を成功させ、ソヴィエト政府首班として社会主義建設を指導。その著書『帝国主義論』は有名である〕

明石が、しだいに革命家グループの支援を強化していく手口をみると、いまのいわゆる心理戦争の本質を、当時すでに的確に把握していることがわかる。

このタイムリーな援助がなかったら、レーニンが一九一八年の革命指導まで生きのびられたかどうかはわからない。

しかも、明石があれだけヨーロッパ中をかけずりまわっていることから察しても、第二太平洋艦隊の機関科将校ポリトフスキーがあとで報告しているように、ノシペおよびカムラン湾に停泊していたロシア艦艇に日本のスパイが乗り組んでいたという情報も、その後、確証はあがっていないが、けっしてありえないことではない。

日本にとって、ロシア艦隊の現在位置と行動を、迅速的確に知ることは、なによりも大切であった。

そしてそこに、山本条太郎が登場したわけである。彼の行動は、国家利益が、商取引を含めて、あらゆるものに優先するという日本人の考え方に、完全にそっており、対馬海戦にきわめて重要な関係をもってくる。

その山本条太郎は、明石大佐とほぼ同年配である。

彼は、一五歳のとき三井の横浜支店に給仕としてやとわれ、しだいに出世していろいろの仕事に従事したが、その一つに、イギリス人の海員が運航した三井の蒸気船「頼朝丸」乗り組みという経験もある。

彼は、三井上海支店長として、情報担当のたくさんの陸海軍将校のためにオフィスをみつけてやり、また自分の交際関係を利用して、私的な情報網をはった。

彼の情報網は、東南アジア沿岸部にはりめぐらされ、遠く香港までのびていた。

ビジネス活動に密着した彼の愛国的情熱は、電報一つをとってみても、はっきりとわかる。

三井本店ヘ一○○通以上の電報をうっており、その中には、陸海軍の統帥郎へ伝達される情報が、いくつも含まれていた。

ロシア艦隊がヴァンフォン港をでるとすぐに、山本条太郎は、若くて腕ききの部下、森恪(つとむ)を会社のランチにのせて、ロシア艦隊のその後の進路をしらべさせた。

五月二十五日には、条太郎自身もランチにのり、河口をでて沖へようすを見にいっている。

こうした観察の結果は、ただちに東京の海軍軍令部へ打電され、さらに馬山浦へ連絡された。馬山浦の主港をはなれた小さな湾に、「三笠」は停泊していたが、これらの情報が、やがておきる事態に、貴重な意味をもたらしたのである。

4 ロシア艦隊はどこへ来るか top

ところで、いよいよロシア艦隊が日本列島の海岸線に近づいてくると、東郷は、直接的な疑問で頭が一杯になった。

なかでも、緊急な解答をせまられたのは、ヴァンフォン以降のロシア艦隊の的確な位置と進航方向である。

相手方の意図をおしはかるのに、東郷は、いくつかの基本的推理をはたらかせていた。極東海域で運航するからには、バルチック艦隊(第二太平洋艦隊=日本人はこの名称を好んだ)は、まずなによりも基地がいる。

そして、利用できるただ一つの基地は、ウラジオストクである。

あらゆる情報は、ロジェストベンスキーの目的地がそこだと示している。

つぎの疑問は、どのルートを通っていくかである。ルートには三つの可能性がある。

太平洋から日本海へはいる最北端の入口は、北海道と樺太をへだてる宗谷海峡だ。

最狭部が三二キロ、東側が千島で、そこにある日本の前哨基地からは、ロシア艦隊がオホーツク海に進入するのはすぐ観測でき、もし東郷が、日本海北域のどこかにさえいれば、すぐ通報ができ、ロシア艦隊が宗谷海峡へさしかかるときまでに、海峡の西端で待ちぶせするゆとりはある。

しかしこの海峡には、するどい岩の暗礁があり、きわめて危険だ。

晴天ですら避けることはむずかしく、五月といえば濃霧はふつうで、その困難さはいうまでもない。

艦がとおれるふかさの狭隘部には、むろん機雷がたくさんしかけられている。

それに、南から宗谷海峡へたっするには、長い日本列島を太きくまわって通過しなければならず、ロジェストベンスキーの太航海は、さらに一五〇〇キロほどのびることになる。

相手に多少でも常識があるならば、このルートはすてる、と東郷は考えた。

宗谷よりは四八〇キロ南の、北海道と本州のあいだの津軽海峡も、似たようなマイナスがある。

いや、マイナスはもっと強烈だ。津軽海峡は、最狭部は一四キロ、広いところでも一八キロをこえない。

航海可能水路は、強い潮流があって危険であり、幅が一一キロ以上のところはひとつもない。

両岸の強化された港湾基地の砲撃をしのいで通過したとしても、ロジェストウェンキーがその艦艇の半分でも無傷でのこせたら、幸運といわなければならない。

だが出口には、とうぜん、東郷の艦隊が狼の群のように待ちかまえているであろう。

5 南方航路が最有力 top

このように推理してゆけば、あとは九州と朝鮮半島のあいだの海域、すなわち対馬海峡か朝鮮海峡しかない。

これらの海峡は、日本海最南部にあり、ウラジオストクヘ行くには、最短距離でもっとも航海しやすい通路である。

真中に対馬という島があり、東は対馬海峡、西は朝鮮海峡で、どちらも狭部は約四〇キロである。

北の宗谷、津軽には、意表をつくという多少の利点はあるが、それ以外には、どう考えても、この南の航路こそロジェストベンスキーに最高の可能性を与えるものだ。

だから東郷は、ロシア艦隊は南方航路をえらぶ、という想定で計画はたてたが、想定が間違う場合も考えて、慎重に艦艇を配置した。

東郷の主力は、馬山浦に集結している。

その構成は、彼が直接指揮する戦艦四隻、装甲巡洋艦二隻よりなる第一戦隊と、上村が指揮する装甲巡洋艦六隻の第二戦隊である。

海軍中将出羽重遠の第三戦隊(二〇ノット〔時速約三八キロ〕の巡洋艦四隻よりなる)は、海軍中将片岡七郎の率いる第三艦隊(主として軽巡洋艦よりなる第五、第六、第七戦隊)の大部分、および駆逐艦五隊と共に三浦湾の良港に待機していた。

三浦湾は対馬のまんなかにあり、干潮時以外は島を二つに分離している。

この配置で東郷は、もしロジェストベンスキーが南方航路をえらぶならば、対馬海峡か朝鮮海峡の北端で、全艦隊をもってむかえ撃つことができる。

もし、ロジェストベンスキーが、常道をふまずに、北方の海峡のいずれかをえらぶとすれば、東郷は、通報をうけてから十分な余裕をもって北航してノこれと出会うことができる。

このもしもの場合にそなえて、東郷は、馬山浦の北四八〇キロ、そして宗谷の西入口、津軽の西入口からほぼ等距離にあるオキノクニという小島に、二次的な基地を用意していた。

〔この Okinokuni というのは訳者の調べたかぎりではわからない。しかし単行本五〇冊以上、無数の新聞雑誌を調べ、生存者にあって書いた原著者はまさにそういっているのだ。歴史がわずか七〇年でこれだけのミステリーにつつまれるという、これは一つの例なのかもしれない〕

こうして東郷は、いかなる事態にも対処できるように、打つべき手は全部打ったが、実際に対処をせまられるのはどんな情況下になるかを、なお早急に知らなければならない。

ロジェストベンスキーが日本列島を迂回して宗谷か津軽へ行く場合は、迅速にオキノクニヘ移動しなければならない。

また、一方、ロジェストベンスキーの策略におちいって、東郷の北進が速すぎれば、対馬海域はがらあきとなり、敵はやすやすと日本海へ入ってしまう。

そうなると、敵を発見することがむずかしいどころか、不可能にさえなる。

6 ロシア艦隊しまいずこ top

ところで、ロシア艦隊が、五月十四日ヴァンフォンを出航してから、東郷は、その後の動きについて信頼できる情報をうけていなかった。

ロシア艦隊の速度を約一一ノットと計算すれば、二十二日ころには対馬海域につくはずであるが、やがてその二十二日もすぎてしまった。

「三笠」や他の艦艇では、緊張がつのりだした。東郷は、いつもと同じに寡黙のままである。

しかし彼の幕僚たちや、靡下提督の幕僚たちは、しだいに不安の色をみせはじめた。

ところで、伝達を容易にするため、対馬付近の海域は、経度緯度一〇分ずつの四角形にわけられていた。

そして四角形の四すみ四隅に番号がつけられ、番号は、その周辺の海域をしめす。

だから、日本海の入口を哨戒している船は、敵の位置をいうのに、番号をしめしさえすればいいことになる。

ところが、もし敵が南方航路をえらんだのであれば、二十二日の夕刻までに、もう碁盤目のどこかにいるはずである。

その気配が全くないというのは、ロジェストベンスキーが、太平洋まわりの航路に決めてしまったということではないのか。もしそうならロシア艦隊は、すでに本州東岸沖をかなり北上しているにちがいない。

第七戦隊の旗艦「扶桑」の甲板上で、二十三日の夕方、和波豊一(わなみとよかず)という若い海軍少尉候補生は手すりから前へ体をのりだしていた。

駆逐艦「雷(いかずち)」が舷側に近づいてきたからである。

艦首の水兵がさしだした長い竹棹のさきに、封筒がはさんである。

和波候補生がその封筒をうけとってみると、表に「極秘−五月二十五日午後五時開封のこと」という文字がある。

彼は、すぐさま参謀のもとへとどけ、参謀は司令官の船室へたずさえていった。

わかい和波が、密封命令の中身が「艦隊はただちにオキノクニの基地へ北航すべし」という命令であると知ったのは、数日後のことであった。

二十五日まであけてはならぬ、という厳封の命令は、東郷のとった慎重そのものの用心である。

いざ北航にきめたとき、命令を起草したり、それを全艦隊へまわしたりする時間をはぶくためだ。

一方、密封命令をとりけして馬山浦にとどまる選択権はにぎっている。

そして二十四日の午後、その決定を討議する会議が「三笠」艦上で開かれた。

|

連合艦隊の首脳:左から船越少佐、島村少将、東郷大将、上村中将、加藤少将、秋山中佐

|

7 われる幕僚会議、結論でず top

「三笠」の大きな作戦室は、すぐ後方にある東郷の個人執務室と前方右舷の彼のキャビンとに挟まれ、艦幅いっぱいをしめる広さである。

東郷のオフィスからは、ドアは作戦室へひらく。

出席者は上村〔第二艦隊〕、片岡〔第三艦隊〕、三須〔第一戦隊〕、出羽〔第三戦隊〕、武富〔第五戦隊〕らの指揮官直属の参謀長と先任参謀、それに「三笠」の秋山と加藤である。

会議の目的が、最善の戦闘航路について幕僚間の合意をとり、同時に、彼らに意見を交換させ、熱意を高めさせることにあるから、東郷は出席していない。

雨のふるさむい午後三時ごろに会議がはじまり、夜に入っても続けられた。ほとんどの事実経過は、全出席者がすでによく知っていた。

軍令部は「中立国の船がロシア艦隊が九州沖を東進するのを見ている」と知らせてきた。

また、「商船に偽装した日本の哨戒艦がロシア艦艇に一時停船を命じられたとき、ロシア人の一人が、バルチック艦隊は対馬へ向ったといったのを、哨戒艦の一士官が耳にした」といってきた。

しかし、ロシア人が本当に艦隊の真実の目的地をあかすものであろうか?

もしかして、哨戒艦と見やぶり、その士官をだますために、不用意にもらしたようによそおったのではないか?

また、中立国の船は、本当に中立国のものなのか? 日本海軍をあざむくための、ニセ情報ではないだろうか?

どれほど意見が大きくわかれたか、また、いかに感情がたかまり爆発したかは、第一戦隊参謀長松井健一中佐と第四戦隊参謀長森山慶三郎中佐の、激しいやりとりでわかる。

森山は、「連合艦隊はすでにあまりに待ちすぎている、ただちに北航すべきだ」といい、松井は、「いや、ロジェストベンスキーは必ず対馬海峡にくる」といい、互いに一歩も譲らなかった。

二人は夕食を賭けたのだが、勝者は、それを手にするまでは生きていなかったのである。

マハンの有名な原理に、「コミュニケーションが戦争の勝敗を決する」というのがある。しかしマハンは、もっと狭い意味で「コミュニケーションは、ほとんどの人間的営みを支配するし、そしてしばしばコミュニケーションを支配するのは、だれがそれに署名したかである」といってもよかったのだ。

「三笠」艦上の幕僚会議のあとに、東京の大本営へ送られた電信は、けっして公表されず、また焼却されてしまったが、これはまさにこのケースにあてはまっている。

その電信は、幕僚会議が開かれたこと、出席者は、北航のときがやってきたことに合意したとのべていた。

しかし無署名であり、山本海軍大臣あてではなく、会議出席者とほぼ同格部署である大本営の作戦課あてであった。

電信の真意は、会議が最終結論に達したといっているわけではなく、むしろ、移動すべきかどうかまだ現地で激論中だということを大本営に伝え、さらに東京の作戦課ともっと意見を交えたい、という誘いなのである。

電信が東京へ着いたころには、山本権兵衛は仕事をおえてオフィスを去っていた。

しかし大本営では、まだ彼の女婿、財部毅が、作戦課長の山下源太郎大佐と一緒に仕事をしていた。

ふたりは、作戦課の合意が、北への移動は早すぎる、としていることを、よく知っているので、電信を見てびっくりし、すぐさま、海軍大臣の署名で返信しなければならない、と考えた。

財部は、ただちに自転車へ飛び乗り、暮れかける街を五キロ、全速力でペダルを踏んで、義父の邸へいそいだ。

当時、自転車が都市交通でもっとも速かったのである。

「艦隊は絶対北上してはならぬ、と大臣ご自身の署名で厳命を返信すべきだと思いますが」

と、財部は心配そうにきいた。

山本はのちに、総理大臣となり、新内閣を組織するその日、一九二三年〔大正十二年〕九月一日に、東京大地震にみまわれることになる。

だがいまの瞬間は、おそらく彼にとって、東京大地震のあの一瞬におとらず、運命の岐路に立ったつらさであったろう。

「三笠」の電信を食い入るようにみつめてから、彼は、見事にその真意を見抜いた。

電信は、命令を要請しているのではなく、集団的合意をもとめて、現場の意見をのべているのだ。

彼は、その夜は返信せず、翌朝になって、財部に、艦隊の幕僚あてにわざとアイマイな返事を起草させた。

それは、はっきりと直接的な指示はあたえず、大本営は現場の人々に十分な信頼はおくが、北進の決定には慎重かつかさねての熟慮を要するのではないか、と用心深かく言葉をえらんだ内容であった。

そして、このわざとぼかした返信で、現地の指揮官に正当に帰属すべき最後の断を狂わせてはならないと考え、山本は女婿に、自分の名で出さずに作戦課とするように、とつけくわえている。

|

8 進路は、やはり対馬海峡! top

「三笠」からの電信のまえに、馬山浦では、もうひとつの発展があった。「三笠」での会議が終ったとき、東郷の元参謀長で、いまは第二戦隊の装甲巡洋艦の指揮をとる島村達雄少将が 「三笠」へやってきた。

会議にはまにあわなかったが、彼の後任の加藤友三郎や東郷そのひとと議論するのにおそくはなかった。

二〇・八ノット〔時速約三八キロ〕の「磐手」で、島村は、はるか南方の索敵任務から急いで戻ってきたが、激しいスコールで遅れたのである。

彼は、雨のしずくがしたたる防水外套をぬぐまもなく、すぐ移動問題について意見をもとめられた。

島村は、率直に答えた。「ロジェストベンキーが少しでもものを知っている男なら、彼が何をするかは、全く疑問の余地はありません―必ず対馬海峡へきます」

東郷は、あいかわらず頑固そのもので、ロジェストベンキーが対馬海峡を選ぶ、という信念をもち続けている。

そこへ、彼がもっとも信頼する部下の島村が、彼の判断のよさを確認してくれた。

そこで東郷は、密封命令を取消し、少なくも翌日いっぱい待つことに決定した。

ロシアの雑役船が上海へ入港するのを目撃した山本条太郎が、東京の大本営へ打電したのは、翌日の二十五日であった。それは、給炭船をふくむ六隻のロシア雑役船が、上海に到着したというもので、この電信は、その夕方遅く、馬山浦へ中継された。

これでかさねて、東郷の判断のただしさが確証された。ロジェストベンスキーの艦隊編成を、自分のもののように知りつくしている東郷は、これがロシア艦隊の最後の給炭船団にちがいない、と考えた。

もしロジェストベンスキーが、日本列島を迂回する長距離コースをとるつもりならば、給炭船を乎ばなすはずがない。何故なら、途中で少なくとも、もう一度給炭の必要があるからである。このことを、東郷は、よく知っていたのだ。もし、この情報をうけなかったら、あるいは二十六日には、北方へ移動したかもしれない。こうして、彼はもう一夜、馬山浦にとどまることを決定したのである。

対馬の南約一一〇キロのところに、二つの小さな島嶼群がある。

対馬海峡の入口両側に、それは門番のようにひかえている。

西にあるのが済州島、東は五島列島で、これらは、第一哨戒ラインの限界点になる。

そして、快速巡洋艦「秋津洲」と「和泉」が両翼におり、その中間に補助巡洋艦四隻をともなって哨戒している。

補助巡洋艦は、もともとは日本の最高速客船で、ヨーロッパとアメリカ航路についていたのを徴用し、一五センチ砲をのせて就役させたものである。

ところが二十三日の早朝、補助巡洋艦の一隻が、島村提督の「磐手」を敵艦と見あやまり、あいまいな警報を発したが、二時間後にやっと訂正した。

訂正されるまでに、第一戦隊、第二戦隊は蒸気圧をあげて待機していたが、東郷はこれを利用して、艦艇を外洋へだし、その日を機動演習にきりかえたので、実害はなかった。

9 「敵艦見ゆ!」 top

五月二十七日の午前二時四十五分、靄(もや)のかかった薄暗がりのな中で、補助巡洋艦「信濃丸」の成川揆(なるかわ・き)大佐は、その艦首左舷に正体不明の船をみつけたが、報告を送る前にさらに正確を期さねばならぬと決意した。

成川は、南へ転舵し、反対針路からその不明船を追い越し、ついで相手の船尾をまわってその左舷へでた。

こうすれば、明るみはじめた東の空と自艦とのあいだで、不明船のシルエットをとらえることができる。

靄をすかし、かけはじめた弦月のあわい光で目をこらすと、それは戦艦ではないらしい。

しかし、マストにつけた赤と白の信号灯は異常であり、何かあやしい。

ロシア艦隊は灯火管制をしているはずだから、これは何かの雑役船かもしれない。

「信濃丸」は、完全に灯火を消し、一時間半尾行した。

そして四時三十分ごろ、明方の陽光がさしはじめとき、成川は、ようやく相手を識別できた。

ロシアの病院船「アリョール」であった。

艦隊灯火管制の厳命にたいして、かるい気持で違反したというのは、いかにも「アリョール」がやりそうなことだった。

「信濃丸」は急いで逃げ出したが、ときすでに遅く、相手に発見された。

そして、別の一船が識別信号を発してきた。

数秒後、とつぜん靄がはれはじめ、成川は、バルチごソ艦隊に発見され頼みか、そのまっただ中にいることを知ったのである。彼の目の前に、長い単縦陣をつくった一〇隻をくだらない戦闘艦がみえた。

しかも、ちかくにいる数艦は、「信濃丸」に砲口を向けていた。

そのときまた霞がおりてきて、「信濃丸」は、うまくその中にかくれた。無電通信兵は、ついに待望の信号「・−・、・−・」を、繰返し繰返し送った。

信号は、「敵艦見ゆ」の意味である。

「信濃丸」は、時々位置――四角形二○三――を入れることを忘れなかった。

この番号が、乃木将軍が占領して旅順港陥落と第一太平洋艦隊の全滅を導いた二〇三高地と番号が同じだったことは、まれにみる不思議な偶然というべきであろう。

「信濃丸」の警報は、三浦湾にいる片岡提督の旗艦「厳島」が最初に受信し、すぐに「三笠」の無電室へ中継された。

それが司令長官へもたらされたのは、午前五時を少しすぎたときである。習慣で制服のまま眠っていた東郷は、信号を読むために起上り、やがて(のちに、戦争勃発いらいはじめてのことだと語られたのだが)彼の無表情な顔が、にこやかな微笑でやわらげられた。

「信濃丸」の信号が各艦へ伝得られたとき、ほとんどの士官はまだ眠っていたが、数人はすでに起きていた。

船内で、めまぐるしく動きまわっていた士官は、神経がたかぶってねむれなかったか、あるいは、無頓着をよそおうことによって不安の念をかくしたいという衝動のせいだったろう。

上村彦之丞提督(東京に住居があったが、旅順港閉塞のときにミスをおかし、そのため住居が民衆に投石されたことがある)は、第二艦隊の度胸のすわった司令長官だが、いまのばあいは、不安をかくす衝動派であった。

彼は、短艇でよく釣りにでるので、参謀長の藤井較一としては、士官を何人も釣りに連れて行ってもらっては困る、と説得するのがせいぜいであった。

いま、藤井は「出雲」のランチで、釣り場にいる上村をつれ戻しにいった。

旗艦「出雲」は、すでに出動にそなえて、蒸気の圧力をあげていた。

|

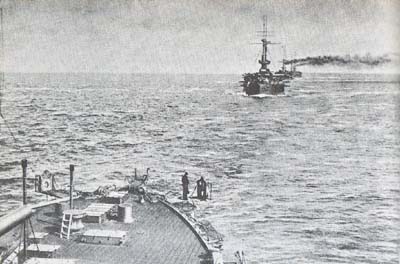

ロシア艦隊出現の報を受け、鎮海湾を出撃する連合艦隊

|

10 「本日天気晴朗なれど波高し」 top

二十三日の補助巡洋艦の誤認騒ぎのあとに行われるた機動演習から帰ると、上村尾下の第二戦隊と東郷尾下の第一戦隊六艦のうち五艦が一緒になって連合艦隊の主隊をなし、馬山浦の外側水域に投錨していた。

「三笠」は、東京とじかに連絡している海底電線ターミナルのちかくにいる必要があるので、湾内泊地に帰っていた。

そのため、「三笠」は他艦からは見えないので、「出雲」が代行して、全艦隊に信号を発した。

「敵、発見さる」

「錨索(アンカーケーブル)を短かくせよ」

「抜錨せよ」

「単縦陣をつくり外洋へ移動せよ」

「縦列二番艦の『敷島』は、第一戦隊の先頭艦をつとめよ」

一方「三笠」は、東京へつぎの一報をおくった。

「敵艦見ゆとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動、これを撃滅せんとす。本日天気清朗なれども波高し」

第二節の字句は、秋山真之の思いつきで追加されたものである。秋山は、いつもこうした名文句、名表現を考えだすが、これも天候状態によってきたるべき事態の見とおしを語ろうとしたのである。

数日まえ、北航が真剣に考得られていたとき、各艦は、これにそなえて余分の石炭を積んでいた。

しかしいま、甲板に柳行李にいれてまでたくわえていた石炭は、もはや無用になったので、艦隊が外洋へでると、「総員ただちに石炭を龍ごとすてよ」という命令が発せられた。

ところが「敷島」では、砲員が石炭投棄にくわわるべきかどうかが問題になった。

ふつうなら、石炭粉で視力をいためないために、甲板水兵はボイラー室の作業はしなくてもよいことになっている。

しかし「敷島」艦長寺垣猪三は、石炭の重みで艦は吃水線が〇・六メートルもさがり、速力が落ちているから、石炭投棄はすべてに優先する作業である、と判断して、砲員たちもこの作業に動員した。

石炭投棄は、艦によって載炭量がちがうからまちまちだが、約二時間かかった。

作業が終ると、甲板に砂がまかれた。

火災の危険をへらすためと、あとでおびただしい流血の場になっても滑らないようにするためである。

11 戦勝折り、鯛の塩焼が top

各艦とも、午前十時から十一時のあいだに、士官食堂および配置部署で昼食をとった。

「三笠」艦橋では、ニギリメシと肉缶と梅干だった。

ほかの数艦は、伝統にのっとり、戦闘を前にしてのごちそうは、鯛の塩焼であった。

包帯小箱が配給された。なかには、箱をシガレットケースに使ったものもあった。

石炭投棄を終ると、水兵と士官は新しい制服を着た。戦闘にそなえての身だしなみでもあり、負傷のさい、病菌の感染をふせぐためでもあった。

どの艦でも、待ちに待った戦いがいよいよはじまるのだと、おさえきれないもどかしさがみちあふれていた。

ロシアの艦隊では、しばしば表面へでた士官と水兵のあいだの敵愾心や増しみなどは日本艦隊では全くみられず、親密な空気が、甲板の上も下もみたしていた。

ある大尉砲術長は、部下たちにタバコをやった。

水兵たちが上官としゃべるのにも、気やすさと親しさとがみちあふれ、くすぶる反抗の気持などは全然なかった。

「敷島」では、山県武夫という少尉が、小説に読みふけっている一人の水兵に、なぜそんなに一生懸命に本を読むのか、とたずねた。

「はい、少尉。いまが読み終る最後のチャンスだからであります」と水兵は答えた。

〔日本海軍では上官をよぶのに“殿”はつけなかった〕

石炭投棄の作業は、えんえんと続けられていた。

なにしろ、「敷島」一艦でも、十二、三の村を冬じゅう暖められるほどの四〇〇トンという大量の石炭をすてるのである。

そのとき、「三笠」が現れた。先頭にたつために、縦陣を快速でとおりぬけて行く。

艦首吃水線の下につきだした衝角(ラム)から艦橋まで、水しぶきをはねあげながら、三角波のたつ荒海を一八ノット〔時速約三三キロ〕のスピードできりさいてすすんで行く。

艦尾にならんだ七〇人をこえる旗艦の軍楽隊が、軍艦マーチを演奏した。

山県少尉は、このマーチをどうしても忘れることができなかった。

旗艦が「敷島」に追いつくにつれ、ひやりと肌寒い南西の風にのって、音楽はしだいに高まってきこえ、やがて旗艦が追いこして行くと、しだいに小さくなっていった。

12 乱れとぶ無線電信 top

ロジェストベンスキーが対馬海峡をとおるとの想定のもとに、秋山真之は計画をたてた。

その想定が、いま現実となっている。秋山の作戦計画は、はっきり七段階にわかれていた。

最初の二段階は、ロシア艦隊が午後、海峡へ入るまえに発見できるだろう、という推定にもとづき、まず駆逐艦部隊による魚雷攻撃、続いて水雷艇による夜襲である。

ところが、ロジェストヴェンスキーは発見されずに海峡の入口を通過したから、秋山の第一、第二段階をさけることができた。

しかし、つぎには秋山の作戦計画の第三段階が開始された。

一般的な艦隊戦闘である第三段階は、なんの予行もなしに遂行しなければならない。

それはまるで、闘牛師がピカドール〔スペインの闘牛で、牛をつき、闘いの開始をつかさどる騎士〕の手助けなしに、いきなり牛を殺せと要求されるようなものであった。

東郷は、すぐあとでこの戦闘を報告したが、それも秋山の作文である。

この第三段階の開始時をのべた有名なくだりは、一見ひどく簡単にみえる。

「海はまだかなり霧が多く、展望は八キロしかきかなかったが、無電通信は敵の位置を絵にかいたように報じたので、あたかも敵艦隊が我らの眼前を通過するのを見るがごとくであった」

対馬海戦は、無電というものが役立った史上最初の大海戦である。

無電がどれほどたのもしい効果を発揮したかは、なるほど秋山のいうとおりだったろう。

しかし、五月二十七日の朝、各艦の発信を「三笠」の無線室で接受していた清河純一少尉は、これとは全くべつの印象をうけている。

「信濃丸」がバルチック艦隊をみつけ、発見の信号を打ち、にげのびたあとに、バルチック艦隊はもう一度、靄(もや)のなかにきえている。しかしいまはもう、東郷の偵察艦はどこをさがせばよいかがわかっている。

午前八時まえ、「和泉」は、バルチック艦隊の右翼列をみつけ、敵の最大巨砲の最大射距離外ぎりぎりの距離をたもちながら追尾し、敵艦隊の針路、陣形をくわしく報告していた。そ

のうちに、出羽重遠中将の巡洋艦四隻も敵艦隊の左翼列をみつけ、これと並進した。

この間、「三笠」の無電室で、清河少尉は、出羽隊や、「和泉」や、それから片岡提督の第三戦隊旗艦「厳島」から、たえまなく、しかも同時に、通信を接受していた。

当時の機械はごく初歩的なものだから、一時に一通信しかあつかえない。

これらの通信を区別し続けるのは、さぞむずかしかったにちがいない。

それに、もっと大変だったのは、通信がそれぞれちがう敵の位置を知らせてきたことである。

しかも、陣形も運動も、ひとつひとつの報告がくい違っていて、清河が判断できるかぎりでは、敵艦隊は、八キロの間隔をたもつ三縦陣で近づいてくるようにみえた。

彼は、あとで書いている。

我々はどの縦陣を本ものと考えてよいか迷った。

それにもとづいて、味方の速力、航路を調整しなげればならないからである。

加藤、秋山両上官は、ただちに答えろとせまる――「つまるところ、敵はいまどこなんだ?」。

「和泉」の報告が一番きちんとしており、私はこれを信用したかったが、事実、「和泉」のがもっとも正確だった。

しかし第三戦隊の「厳島」は、艦級が上であるから、はじめは「厳島」の情報に従っていた。

この混乱のまっ最中に、我々は出羽隊の旗艦「笠置」を見た。一時間まえ我々は「笠置」から情報をうけていたのであるが、それが敵をどの方角で発見したかがはっきりしていなかった。

いま目の前に「笠置」をみつめているのだから、私は地図上に敵の位置を印すことができなければならぬはずであった。しかし、我々は全速力で走っており、たえず方向が変化している。

それに、私は、くいちがう報告で、すでに頭がおかしくなっていた。

しかし、これは真にたいせつな任務である。帝国の運命が、事実上、私の判断によって左右されるのである。

そのとき、私は言葉に言いつくせない困難におちいっていた。 |

数メートルさきで、砲員数人が肉片になって飛びちったとき、パケナムは、立ちあがり甲板下へきえた。

何人かの目撃者は、彼もようやく用心に若(し)くはない、と考えたのかと思った。しかし、そうではなかった。

数分すると、彼は新しい自服に着かえて戻ってきたのだ。

まえの制服に血しぶきがかかったからであった。

いつも右目にかけている単眼鏡をとおして、両艦隊の戦闘ぶりを審判しながら、彼はこう印象をのべている。

迅速かつ果断の行動を要する瞬間であった。このときの気象状態では、距離測定は正確にはできない。

敵が接近しているので、日本の将兵は、もっとも単純かつ明瞭な戦闘開始の方法を採用したい、という誘惑にかられていたであろう。

つまり、並進しつつ敵に斉射をあびせる方法である。

だが、彼らは北西へ逐次“回頭”し、ロシア艦隊の直前にでたとき、再び左舷へ転舵した。〔午後二時○分〕

これで敵縦陣の全長をみとおすことが可能になった。その右翼列には最大の戦艦が四隻、巨人のように大きくのしかかり、ほかの艦艇は“小人(こびと)”のようにたよりなく見えた。

それにくらべて、日本の戦艦が、ロシア人に同じような印象をあたえたとは思えなかった。 |

このときすでに、信号旗兵の滝沢に、Z旗掲揚の命令はくだっていたのである。

数分後、東郷は、その生涯でもっとも大胆な決断をくだすことになり、そしてこれは、海戦史に、もっとも大胆不敵な決断の一つとして、記録されることになる。

top

**************************************** |