|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

大陸進出、清国と激突(日本海海戦3)

「厖大な海岸線、おびただしい島々、そのはるかかなたの広大な大陸諸地域をおおう太平洋は、将来、世界の檜舞台となるであろう」

一〇〇年前のこの驚くべき予言は、当時こそずいぶん大胆すぎると思われたが、実は、アラスカをロシアから七二〇万ドルで買収するひとつの前提として、アメリカ国務長官ウィリアム・H・シェーアードが行った声明である。

歴史家エドウィン・A・フォークの著書『東郷と海軍国日本の勃興』によれば、「ロンドン・タイムズ」紙が、これに正確な結論をつけくわえ「真珠湾を保持し、そこに艦隊を停泊させる海軍国は、北太平洋への鍵をにぎるであろう」といっている。

真珠湾のホノルル港を首都とするハワイ諸島は、サンフランシスコを中心とし、アリューシャン列島からパナマ地峡へ開かれた円弧の中心に位置する。イギリスのクック船長は、彼の船主の名にちなんでサンドウィッチ諸島と名づけたこのハワイ諸島を、一七八八年に訪れたのち、最初に領有宣言をした。

クックのあと、ロシアとフランスが領有宣言をしているが、一八八七年までにこれにもっとも関心をもった海軍国は、いうまでもなくアメリカであった。

北太平洋のアメリカ捕鯨船団は、昔からハワイを捕給地に使用しており、すでに一八二〇年から、多数のアメリカ宣教師が、この異境にわたり、伝道にはげんでいた。

1 パールハーバーの東郷艦長 top

ところで、一八八〇年代のおわりには、この熱帯の楽園にも、分裂のきざしがみえてきた。

はじめ、カラカウアという名の無能なハワイ王が、その統治の不手際で、外国居留民と自分の臣下とのあいだに紛争をおこさせてしまった。

ついで一八九一年〔明治二十四年〕には、リデイア・ドミニス夫人が、カラカウアのあとをうけて王位についた。

彼女はリリウォカラニ女王という名前で統治を行ったが、これがまた、前代の無能に輪をかけていた。

一八九一年、米本土からの居留民の有力者たちが、アメリカ合衆国との合併運動をおこし、安全委員会をつくった。

一八九三年一月、合併派のアメリカ人の牧師、それに少数の海兵隊をのせた米軍艦が寄港したのに勢いをえた委員会は、サンフォード・B・ドール判事というパイナップル栽培の成功者を首班とする臨時政府をつくった。一八八○年代には、パイナップル果樹園と砂糖キビ農場は、日本の労働力をみちびきいれてしだいに拡張し、一八九二年には、日本人移民の数は一万五〇〇〇人に達した。

もしも、リリウォカラニ女王の治政がそのままつづき、日本人の増加(四年後には二万四〇〇〇人となりハワイ全人口の約二割をしめる)がこの勢いで続いたならば、ハワイ諸島の領有をめぐって、日本はアメリカの強力なライバルとなったかもしれない。

こうした情況のもとで、明治天皇の政府は、ハワイ諸島にたいし、我々にも理解できる重大な関心をいだいていた。

一八九三年〔明治二十六年〕二月末、マストに日章旗をかかげた快速の日本の軍艦が、ダイヤモンド岬をまわり、ワイキキビーチ沖に投錨した。

それは、すばらしい巡洋艦「浪速」であった。 |

ハワイの臨時大統領となった

パイナップル王ドール判事

|

艦長の東郷〔当時四六歳〕は、三週間まえホノルル行きを命じられ、事態のなりゆきを見守るために来訪したのであった。東郷の国際法操作の手腕は、ハワイ訪問中に二度ためされることになる。

一度は、髭をはやしたいかめしい仮政府の大統領が「浪速」のちかくに停泊するアメリカ軍艦にやってきたときのことである。

米艦は、国首にたいする当然の儀礼として、ドール判事に礼砲をうった。正常な情況のもとなら 「浪速」もこれにならって礼砲を斉射し、国首に敬意をあらわす旗を掲揚しなければならない。

しかし東郷は、日本がまだこの仮政府を承認していないことを知っているから、礼砲をうたず、むしろさわぎを無視して、艦橋に立って、知らぬ顔で海をながめていた。

ドール判事とは、すでにハワイで公式に会談しているのだから、東郷の儀礼上の無礼も、個人的な感情を含んだものでは決してなかった。

しかし、奇縁というのか、一八年後にこの二人は、ロンドンで再会することになる。世界に名を知られた大提督で、しかもジョージ五世の戴冠式に日本の代表として出席する東郷は、大英博物館の入口で、半白の髭をつけたアメリカ人に、あたたかい出むかえをうけた。

東郷があいさつをかえさないでいると、気のきいた副官が、この人はハワイのドール判事だとささやき、その場をつくろってくれた。

ドールは、すでに公職をしりぞき、いまはパイナップル缶詰工業界の大物として、東郷にまけない名声をかちえていたのである。二人の老いた外国人同士は、握手をかわし、ハワイ諸島でのすぎさった昔をなつかしんで、ひとときを歓談にふけったのである。

2 邦人脱走囚を保護 top

ふたりの思い出話は、とうぜん、東郷が、あのころ身につけたばかりの国際法の知識をためされた、第二の事件にふれたはずである。

それは、今田与作という砂糖キピ農場の日本人労働者に関係したぶきみな事件である。

今田は、斧で日本人を殺害したがどで裁判にかけられ、二〇年の重労働という刑を宣告され、港内のサンゴ礁にあるオアフ刑務所に収監されていた。

一八九三年三月十五日の朝、今田たち囚人の一隊は、武装看守につきそわれ、海岸の検疫所へ労働につれだされた。

おそらく、ふたりの白人の囚人が、つい前日オアフを脱出して港の船へにげこんだ例があったので、今田は大胆になったのであろう。

彼はとつぜん海中へ飛込み、「浪速」に泳ぎついた。

同情した「浪速」の水兵たちに甲板へひっぱりあげられると、今田は、事情をうちあけ、仮保護を哀願した。

東郷は、今田に仮保護をあたえることを即決した。

甲板へあがってきて囚人引渡しを求める警察官の抗議にたいして、短躯の「浪速」艦長は、ていねいに、だがきっぱりと、「この日本人は渡しかねます」とこたえた。

すぐに起った今田にかんする論争は、海上法の微妙な一点にかかっていた。

法律家でもあるエドウィン・フォークが指摘するとおり、「デイリー・パシフィック・コマーシャル・アドヴァタイザー」紙の翌日の記事は、問題点を適切にかいつまんでいる。

ハワイと日本とのあいだでは、逃亡犯人引渡し条約がないのだから、日本当局が囚人引渡しを求めるわが政府の要求に従う、なんらの義務をも負うものでないことは疑いがない。

「浪速」が商船ならば、ハワイの法律に従わなければならない。 |

明治27年、「浪速」艦長時代の東郷大佐

|

しかし、本件はその国の主権を代表している軍艦にかかわり、全く事情がことなる。

「浪速」はいうならば日本領土の一部であり、日本国法律に従い、たまたまホノルル湾に停泊していたにすぎない。

だが、ホノルルの各紙は、一斉に憤激した社説をかかげ、囚人を取り戻すためには、港内の米軍艦にのっている海兵隊を使用すべし、とまで主張した。しかし仮政府の副大統領は、戦闘的な新聞論調を東郷艦長にわびる一方、国際儀礼を理由に、今田の引渡しを求めた。

東郷はこれにたいし、ただ静かに微笑するだけで、拒否を繰返した。そのうちに、東郷ほどは強腰でない日本領事の要請によるのか、東京からの電報は、東郷に、囚人引渡しを命じた。

東郷は、しぶりながら命令に従ったが、しかし、日本領事に、自分が日本政府の命令に従う理由を、はっきりとたたきつけてからであった。

「海軍士官として私は、いま受信した命令に従わざるをえない。臨時政府の警察官は、本人が上陸するやいなや逮捕しようと待ちかまえているにちがいない。私は、男を彼らへ渡すのではなく、賢下へ渡すのである。男をどう扱うか、それは貴下の勝手である。ただし、私に見えないところでやってもらいたい」

3 日本、朝鮮進出を狙う top

アメリカにおける政党政略の緊迫により、ハワイの主権は、そのあと仮政府と原住民君主とのあいだをゆれうごいたが、ついに一八九五年〔明治二十八年〕、アメリカヘの合併が永久化した。

一方、東郷と「浪速」は極東へひきあげたが、そこで、東郷艦長の国際法の解釈と実施における沈着冷静さが、三たび、しかも決定的にテストされ、今度は、一地方の新聞だけでなく、世界中の新聞に大きく報道されることになった。

イギリス国旗をかかげた清国の兵員輸送船「高陞(こうしょう)」を撃沈するという、センセーショナルな事件がそれであり、「高陞」撃沈は、日清戦争の幕あけにつながるのである。

そして日清戦争は、やがて一九〇五年〔明治三十八年〕に戦端をきった日露戦争の序幕にすぎないことが、しだいに明らかになってゆくのである。

一八九四年〔明治二十七年〕、日・清間に戦争が勃発した。

直接の原因ではないが、もっとも重要な原因は、国の資源とはアンバランスに日本の人口が増加したからであろう。

一八九二年には、日本の人口は四一〇〇万にたっし、なお年間七〇万のわりで増加しつつあった。

これらの活動的で多産な国民のすべてを養うには、日本の全面積は、米国のモンタナ州にもみたぬほどに狭く、耕地は総面積の一五分の一しかなく、しかも年間降雨量が大きいほかは、たいした天然資源もなかった。

優良炭の埋蔵量が無尽蔵で、しかも日本の数倍の可耕面積をもつイギリスが、日本より少ない人口を養うのに、地球上いたるところに植民地をもつことが必要だったとすれば、日本が、これよりずっとつつましい植民地をもとうとしたのは、むしろ当然といえるかもしれない。

そして、明治政府が、頭の痛いこの問題の解決策が、すぐ手のとどくところにあると考えたのは、やはり理解できる心理である。

その解決策とは、当時のいわゆる。隠者の王国へつまり朝鮮である。

この半島国は、天然資源にめぐまれ、人口も少なく、その南端は対馬海峡をへだてて、日本とはわずか九六キロしかはなれていない。

日本が、二世紀半のあいだ、西方の進歩からへだてられていたとすれば、壁のような山脈で大陸とくぎられている朝鮮は、おなじ期間、西はもちろん東の進歩からも取残されていたといえる。

そして、まともな対外政策はおろか、国内秩序を保つこともできない弱体な政府が治めていたので、西の圧力に屈しないためには、隣国の助けを必要としているようにみえた。

それはちょうど数年前、日本が九七〇〇キロをへだてた隣国アメリカの支援を必要としたのと同じである。

事実、一八七六年〔明治九年〕には、日本はペリー使節に似た海軍使節を朝鮮へ送って、そろそろ隠者生活をきりあげて国際通商、とくに日本と貿易をはじめるべきではないか、と伝えている。

日本の朝鮮への関心は、いまにはじまったことではない。

十六世紀の最後の一〇年間にも、日本は、無駄な努力ではあったが、一大努力をこころみている〔豊回秀吉の朝鮮出兵〕。

徳川将軍の鎖国時代には、清国は、なかば気のない態度で朝鮮を「朝貢国」にして、国際政治の真空地帯をうめようとした。つまり、朝鮮に国内政策の不手際を許すかわりに、ときどき租税をおさめさせるというやり方である。

隠者王国にたいする日本の野心的な政策にとって、この清国のやりかたは、明らかに障害であった。

しかし明治政府は、これを克服できない障害とはみたくなかった。

やがて、一八八五年〔明治十八年〕になると、清国と日本は「 いずれの一国も相手方へ事前に通告することなしには朝鮮へ派兵しない」という条約をむすび、事態は一時的に安定した。

|

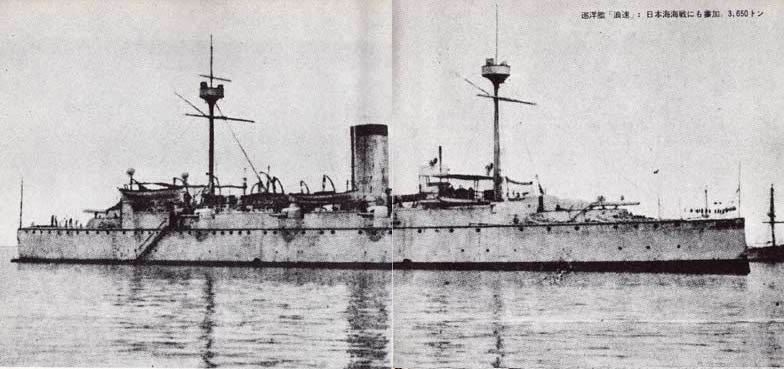

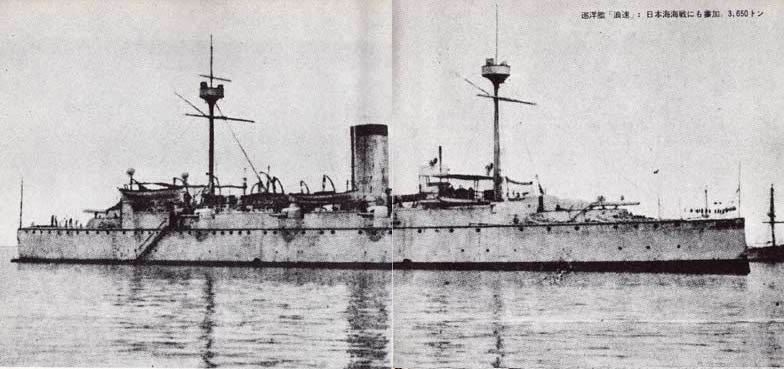

巡洋艦「浪速」:日本海海戦にも参加。3,650トン

|

4 「高陞」を撃沈、清国兵を波間に top

しかし一八九四年夏、朝鮮の女帝は、北京の清国女帝に、日本人の進出をくいとめるために派兵をたのみ、東京の駐日清国大使が、日本政府にたいして、「朝鮮の願いを入れて仁川に二〇〇〇人の兵士を送るつもりである」と申し入れた。

だが、これこそ日本が、朝鮮問題をかたづけようとして数年間待ちのぞんでいた、絶好のチャンスであった。

明治政府も、派兵を通告し、朝鮮の首都京城〔現在のソウル〕を占領するため、兵四〇〇〇人をおくった。

そして七月二十五日、清国兵が黄海をわたるのを阻止するため、遊撃戦隊〔快速巡洋艦三隻〕の「浪速」が出動し、朝鮮沿岸沖に二隻の清国戦艦を発見して、ただちに砲火をあびせた。

はげしい砲火の応酬は、清国の戦艦二隻がかすみのかなたに消えたときに―― 一隻はのちに白旗をかかげて降伏したが――終了した。

追撃にうつった「浪速」は、またべつの船影を発見した。

これは汽船「高陞」(こうしょう)で、明らかに仁川をめざす針路をとっており、デッキには清国兵を満載し、しかもマストにはイギリスの商船旗をかかげていた。

「浪速」艦長の東郷〔当時四八歳〕が停船を命じると、「高陞」はおとなしく錨をおろした。東郷は、人見善五郎大尉をやって積荷をしらべさせた。

人見は、トーマス・ライダー・ゴールズワージーというイギリス人船長から、「高陞」が、普通乗客として乗船しているドイツ人の陸軍少佐を指揮官として、一一〇〇人の清国兵を乗せていることを聞きだした。

ところがゴールズワージー船長は、東郷が砲火を開いたから戦争になったが、まだ公式に宣戦布告されていないのだから、拿捕されたり捜索されるいわれはない、と主張した。

しかし、「浪速」についてこいと命じられたらどうするつもりかと、人見がするどく問いつめると、船長は、不本意ながら命令に従う、とこたえた。

人見の報告をうけた東郷は、ついてくるようにと「高陞」に信号した。

佐世保海軍基地へつれていって抑留し、清国兵を捕虜にするつもりなのである。

だがイギリス人船長は、さらに交渉を要求するという信号をかえしてきた。

人見大尉が、再び「高陞」にゆくと、ゴールズワージーは、清国兵はしだいに不穏な空気をみせており、もし「高陞」が命令に従えば、どんな騒乱をおこすかわからない。

それに、彼らを説得する士官たちを射殺するかもしれない、と説明した。

すでに四時間が経過していた。「高陞」のにえきらない態度は、あるいは艦隊主力の救助を待っているのかもしれない、と判断した東郷は、ゴールズワージーに、ただちに離船せよと信号した。

しかしゴールズワージーが離船しないことがわかると、東郷は、危険をしめす赤旗をかかげ、そして砲門を開いた。

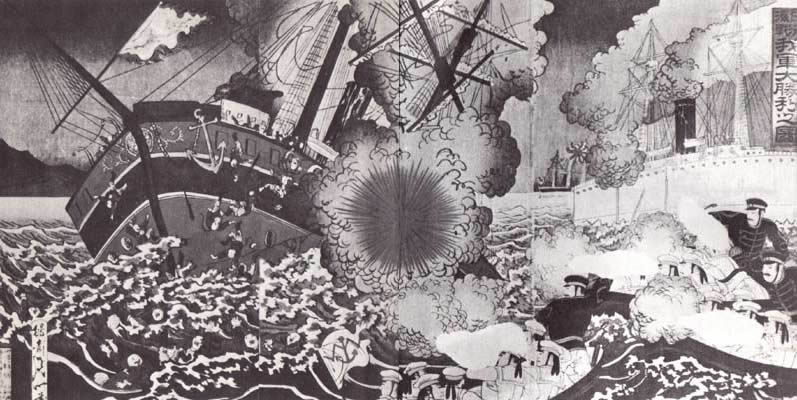

至近距離で発射された「浪速」の主砲五弾は、「高陞」の船腹に命中し、三〇分後、船は船尾から沈没していった。

「浪速」の短艇は、ゴールズワージー船長、一等運転士、一人の乗組員を救いあげた。

ドイツ人の少佐と一六〇人の清国人乗組員や兵士は、三キロさきの沿岸の小島へどうにか泳ぎつき、残りは溺死するか銃火で殺されるかした。

その銃火は、泳げないので沈む船上にとどまっていた清国兵が、激昂して発砲したのが最初であり、あとは「浪速」とその短艇から発砲したものである。

沈没直前に「高陞」がおろした三隻の救命艇のうち二隻は、その銃火で沈められた。

|

「高陞(こうしょう)」撃沈の図。東郷は、切腹覚悟で撃沈命令を下した

|

5 切腹覚悟で撃沈命令を top

救命艇や水中にいた無防備の乗組員や兵士に発砲したということは、武士道とはほどとおい残虐行為であり、東郷はもちろん、その他の関係者の誰ひとりとして、それを弁明することはできなかった。

この行為は、東郷のなかの“殺戮(さつりく)者本能”をだしたケースの一つである。

東郷のためにできるただ一つの弁護は、これらの兵士がみずからこの禍いを招いたのだということと、もし彼らが救助され生きのびて戦えば、日本兵の何人かを殺すことになるであろう、ということである。

それはともかく、そのとき東郷に騎士道精神がかけていたかどうかという問題より、彼が、はたして国際法の命じるところにしたがって行勤したかどうかという点に、外交的にはるかに重大な問題をはらんでいた。

もし“否”だとすれば、彼は、日本海軍をはるかにうわまわる大艦隊を擁する清国を敵にまわし、その清国に朝鮮問題ではつねに加担して、いわば清国の同盟国ともいえるロシアをも敵にするばかりか、実に世界最強の海軍国イギリスをもむこうにまわすことになる。

もしイギリスが敵になったとしたら、商船一隻とその乗員を沈没させ銃撃したことの代価として、日本は戦争が公式に開始される以前に、すでに惨敗したはずである。

だがしかし、発砲前に、持ちまえの慎重さでこれらのことがらをおしはかった東郷は、自分の行動がもし誤っていると判定されれば、すぐに切腹という古来の方法によって罪をつぐなう覚悟ができていたにちがいない。

彼は、数年後にいっている。

「わが国の将来 おそらくは、その存亡が、私の行動にかかっていることを知っていた。だから、自分の生命をかけてこれに答える十分な決心ができていた」

6 東郷、逆にその名を広める top

予期されたとおり、「高陞」の撃沈にたいするロンドンの新聞反応は、まずこれが“海賊行為”であり、“イギリス国旗への侮辱”であるとし、艦長の処罰を要求した。

しかし一方、イギリスにおける国際法の権威トーマス・アースキン・ホランドは、「ロンドン・タイムズ」紙へ書簡をおくり、これらとは違うつぎのような意見をのべた。

東郷は「高陞」と最初に遭遇した時点から、宣戦のあるなしにかかわらず、日清間に戦争状態が存在していることを、船長に知らせようとした。その我慢強い努力と苦心の行動から判断すれば、「高陞」は、まさに東郷の考えたとおり、適法に拿捕(だほ)されるべきであった。

また「高陞」が「浪速」随航の命令を拒否したとき、東郷が用いた強制力は、適法の限度を越えてはいない。

他の法律権威者たちも、ホランドの意見に賛成したので、イギリス政府は、これら法学者の見解にそって事件を処理することに決定した。イギリス極東艦隊司令長官E・R・フリーマン海軍中将は、事件直後、日本政府にたいして厳重に抗議していたが、やがて本国政府の決定にそい、イギリス艦隊のこれ以上の介入を厳禁したのである。

けっきょく「高陞」事件の総決算はこうである。東郷は切腹によって責任を果さないですんだばかりか、一躍その名を世界にとどろかし、それから一週間後に宣戦布告された戦争においては、日本海軍の異材として注目されるようになるのである。

|

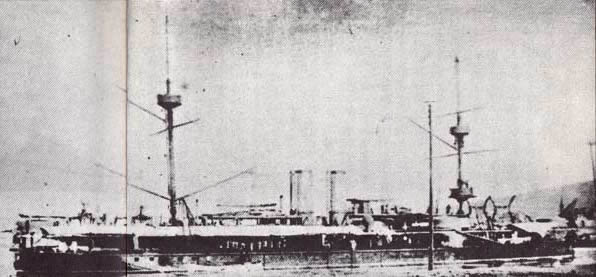

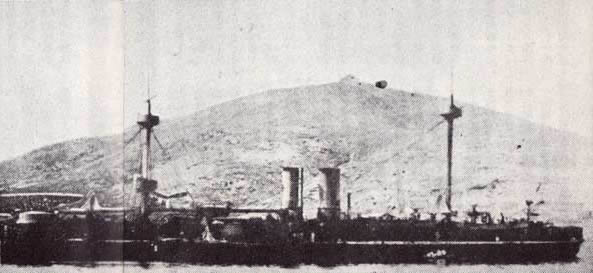

清国戦艦「定遼」:「鎮遠」とともに30センチ砲4門を装備した、当時の強力戦艦であった。

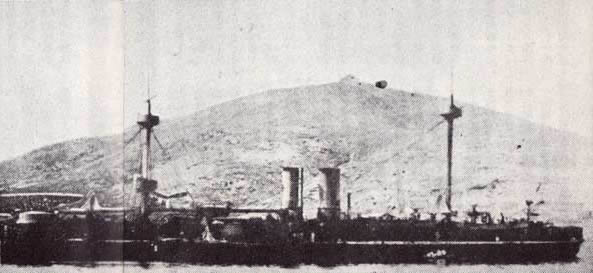

清国戦艦「鎮遠」:日本に捕獲され、装甲海防艦として日本海海戦に参加

|

7 清国艦隊、国家の不統一に泣く top

対日戦勃発の直前に、清国海軍予算のなかに、四〇〇〇万ドルという一項目があった。

優秀な戦艦一隻が三〇〇万ドルの当時にあっては、これは、第一級艦隊を編成する艦艇を買い、その乗員とこれを訓練する外人教官をやとっても、なおおつりがくるほどの巨費であった。

しかし清国の女帝西太后は、取巻きの貴族たちと同じく、戦争を、優雅な生活や安らかな心をみだす、低俗で野蛮な事業だと考えていた。

そのため、海軍増強につかうはずの四〇〇〇万ドルは、二重甲板帆走船をかたどった豪華な大理石の桟橋の製作についやされ、それは北京郊外の夏の宮殿にちかい小さな池に飾られたのである。

おそらく、それはいまもそこにあるはずである。

しかし、西太后が、海軍はすでに戦争につかえる戦闘艦艇をたくさんそなえているはずだ、と信じていたというが、それもまんざら根拠のないことではなかった。

たしかに書類上では、日本の四倍にちかい艦艇があったのである。

問題は、艦艇不足ではなく、それが各地に分散しており、また各州政権に対立抗争があるため、これらの艦艇を一ヵ所にあつめることができない、という点にあった。

だから清国は、書類上は自由につかえるはずの海軍兵力の四分の一で、日本と戦うほかはなく、数の優位を事実上すててしまったわけである。

対日戦に動員された海軍勢力は北洋(北太平洋)艦隊であり、その主力は、数年まえ東郷が呉軍港で目撃して、洗濯屋に似ているといった「定遠(ていえん)」「鎮遠(ちんえん)」であった。両艦ともドイツ製である。

日本のどの艦艇よりも強力で重武装の戦艦「定遠」「鎮遠」のほかに、北洋艦隊は、小型装甲艦三隻、非装甲軽巡一〇隻、一〇〇〇トン級砲艦九隻、水雷艇三〇隻を擁していた。

これにたいする日本艦隊は、水雷艇三八隻、砲艦一二隻、それにトン数も艦齢も装備もまちまちの巡洋艦七隻(「浪速」をふくむ)、装甲戦艦三隻(いずれも一対一ではとても清国の「定遠」「鎮遠」にはかなわない)であった。

しかし、司令長官以下乗組将兵の能力は、日本がだんぜんすぐれていた。

日本艦隊司令長官は、旗艦「松島」に座乗する海軍中将伊東祐亨(すけゆき)である。 |

日清戦争当時の日本艦隊司令長官

伊東祐亨(すけゆき)中将

|

清国北洋艦隊司令長官

丁汝昌(ていじょしょう)

|

その伊東が海軍に入ったのは、東郷と同じく、鹿児島湾海戦に参加したときだから、経験は十分である。

それにたいして、「定遠」にのる清国艦隊司令長官は、勇敢で社交ずきの丁汝昌(ていじょしょう)提督である。

彼は、もともとは騎兵出身で、イギリス人の海軍教官に指導をうけ、「鎮遠」に乗り組んだファイロ・マクギフィンというアメリカの海軍大佐の補佐によって、経験不足を部分的におぎなっているにすぎなかった。

この時代の伝統的な海軍戦術理論によれば、もっとも有効な艦隊戦闘方法は、縦陣からする攻撃であった。

「縦列艦」とよばれる主力艦艇は、ふつう旗艦を先頭として単縦陣をつくって航行する。

このようにならべば、敵にたいする舷側の全砲門を動員できる。

その縦陣をとる方法の一つは、戦場へむかって、はじめは横陣をつくりながらすすみ、艦首を横一列にならべているかたちから、ただちに、左舷ないし右舷へ同時に“八点”すなわち直角旋回をおこなって、縦陣へきりかえるのである。

敵と味方が、いずれも縦陣をくんで同一方向に平行にすすむとすれば、両艦隊は一斉射撃をおこない、いずれか一方が決定的優勢を獲得するまで砲火をまじえる。

ところで、決定的優位をしめる一方法として、敵縦陣にたいして“T宇をえがく”やりかたがある。

速力をあげて敵を追いこし、敵縦陣の先頭艦のすぐ直前を横ぎるのである。

こうすると、T字をえがいた艦隊は、その砲火の少なくも半分を敵にひらくことができるのにたいし“頭をおさえられた”艦隊は、その艦首砲を使用できるだけであり、それも、前方の味方艦に“マスクをかぶせられた”ように妨害されるわけである。

8 日本、清国艦隊を蹴ちらす top

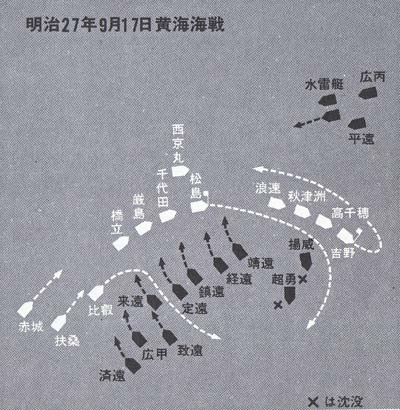

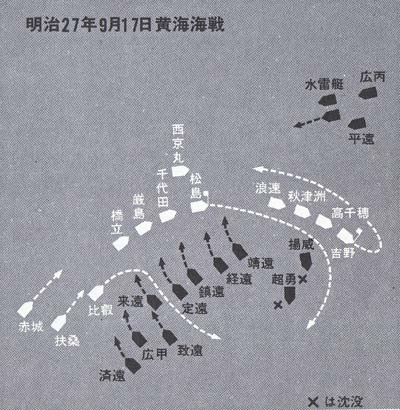

陽光のきらめく九月十七日の午後、日清戦争の最初にして、しかも決定的な海戦となった黄海海戦が、ここにのべた二つの基本戦術の、興味ある実験を展開した。

鴨縁江河口に停泊中に、日本艦隊が接近してきたことを知って驚いた丁汝昌は、靡下艦隊をいそぎ横陣に編成させ、戦闘をいどんだ。

日本艦隊主力は、坪井航三少将の率いる遊撃戦隊四隻を先頭に単縦陣をつくり、敵横陣の左翼へちかづいてきた。

坪井は、清国艦隊が“八点”旋回をやり、右舷方向へ一斉に回頭して味方と同じく単縦陣をつくり同一方向へすすむだろうと思った。

ところが丁提督は、その横陣がひどく不ぞろいなため、右舷回頭が不可能と思ったのか、いぜんとして横陣のまま前進してきた。

これは、伊東にチャンスを与えた。

彼は、遊撃戦隊にたいし、主隊からはなれて敵艦群を正面から攻撃することを命じるとともに、みずからは、まず敵前面を横ぎり、右舷に旋回しつつ敵艦隊の右翼を遠く迂回して、艦尾のほうにむかった。

これらの展開行動で有利になった日本軍は、清国の大型艦五隻を撃沈し、さらに「定遠」「鎮遠」その他の艦艇に大打撃を与えた。

たが清国艦隊は、闇にまぎれて旅順港へ退避してしまい、しかもその一ヵ月後、伊東提督が兵員輸送船団の護衛に気をとられているあいだに、破損艦艇の修理をおえて、威海衛港へもぐりこむことができた。

日清戦争第二の、そして最後の海戦は、威海衛港の内外で行われた。

この海戦で、伊東の水雷艇は、「定遠」をはじめ残りの敵艦艇のほとんどを撃沈し、一方、「浪速」をふくむ遊撃戦隊は、芝罘(チーフー)へ脱出しようとした清国水雷艇のことごとくを潰滅させたのである。

戦前、丁汝昌が日本を訪れたときに親しくなった伊東は、丁の苦悩にふかく同情していた。 |

日清戦争当時の日本海軍主力艦「厳島」:清国の「定遠」級戦艦に対抗するため建造された、いわゆる三景艦(「松島」「橋立」とともに)の一隻で、4,210トンの小さな艦体に主砲として32センチ砲1門を装備していた。

|

清国官僚の腐敗と専制君主の気まぐれが、清国艦隊に戦う能力をつけさせようとする丁の努力を、ことごとく無駄に終らせたのである。

最後の勝利が真近くなったときに、伊東は、丁提督にシャンパンや慰問品を送るとともに驚くべき書簡を書き送っている。それは、降伏をうながすと同時に、日本亡命をすすめているのである。

日本の立派な天皇は、これを許可されるだけでなく、丁の海軍軍人としての能力にたいしては、腐敗しきった北京政権よりも、正当に評価して迎えるであろう、というのである。

丁は、伊東の勧告のうち、降伏の件は受諾せざるをえないにしても、そのほかの件は受けるわけにはいかなかった。

そして、伊東からおくられた慰問品の数々を返し、丁は、威海衛を明け渡し、やがてアヘンをのんで自決してしまった。

9 旅順攻略、世界をわかせる top

威海衛海戦は、日本に黄海の制海権をもたらして日本の勝利に大いに貢献したが、決定的ともいえるのは、大山巌を総司令官とする陸軍の大勝であった。

大山は、西郷隆盛の甥で、鹿児島の東郷家の近所の出身である。彼は、十月二十四日、旅順港の北一三七キロの遼東半島の一角に陸兵を上陸させ、四週間後、戦死わずか一八人という犠牲を出しただけで、天然の良港であり清国海軍基地であるこの貴重な旅順港を占領した。

この上陸戦には、陸軍少将乃木希典(まれすけ)も参加してめざましい活躍をみせている。

隣国の日本を、“島に住む小人(こびと)族”とよんでいた高慢な清国人に、旅順陥落がどういうショックを与えたかはべつとして、旅順攻略でみせた日本の実力は、ヨーロッパできわめてたかく評価された。

そして日本が、プロシアを手本として短期間に最新の戦術と情報収集技術をマスターできたことから、プロシア陸軍の真価があらためてみなおされた。

“島にすむ小人族”が、わずか四分の一世紀でこれほど成長したことを、ヨーロッパ人は、その海軍の輝かしい勝利でよりも、むしろ、旅順における陸軍の成果によって認めたのである。

旅順陥落が、西欧諸国に与えた驚異の念を、イタリアの歴史家ゼノメ・ヴォルピチェリが、たくみに描写している。

旅順陥落は大きなセンセーションを引き起こした。極東に住んでいる外国人は、これまで日本の勝利を過小評価するむきがあった。

これらの勝利は朝鮮および中国辺境の片隅で起ったものにすぎず、日本側の発表は誇張であるとみていたのである。

また彼らは、清国がその全力を投入する時間的ゆとりがなかった点を強調し、清国側に数ヶ月の準備期間があれば、旅順のごとき難攻不落の要塞にたいする日本軍の攻撃は撃退できたはずである、と考えていた。

こうした憶測が、わずか一日の戦闘で、ふきとばされたのである……。

おなじ理由で、日本のたすやい勝利が陸軍の質のよさを立証したとすれば、旅順陥落は清国の無能力を実証するものではないか、という安易な考えがヨーロッパに生まれた。

そして、日本の軍事力にたいする新たな尊敬と、清国陸軍の劣弱さへの認識が混同されて、やがて、日本の勝利の正当性をあいまいなものにしたのは、歴史の皮肉というべきであろう。

さて、清国が、日本との休戦交渉をはじめかけた一八九五年〔明治二十八年〕四月一日までに、日本艦隊は、その初動の勝利にくわえて、短期作戦により台湾と台湾海峡にある膨湖(ぼうこ)諸島とを占領していた。

東郷は、この作戦で主役をえんじ、海軍少将に昇進した。

つづく下関条約により、清国は、朝鮮の独立をみとめ(事実は日本にその後の朝鮮合併を許す)、七年間にわたって二五〇〇万ドルの賠償金をはらう(日本は保証として威海衛港をおさえる)こと、さらに遼東半島全域(その南端にある旅順港だけでなく、これに隣接する鴨緑江、遼河間の南満州地域をふくむ)を日本に譲り渡すことを約した。

10 三国干渉に涙のむ top

しかし、この領土割譲は、西欧諸国にすくなからぬ動揺を与えた。

西欧諸国は、台湾と膨湖諸島とは中国大陸にそう琉球列島の延長であるとする日本がわの見解はすなおに認めたが、遼東半島と旅順港の領有権を譲り渡すことは全く別問題だとみた。

それというのも、これらの地域は、西欧諸国がかねてからふかい関心をよせ様々なプランをねってきたところであり、そのプランを、いま日本が、とつぜん早急に実現しそうにみえたからである。

こうした情況は、すぐ現実の結果をまねいた。

下関条約が世界に公表されるやいなや、ロシア、フランス、ドイツは協同して、はげしく日本に抗議した。

強大なこれら連合諸国を敵にまわせるはずもなく、日本は、やむなく遼東半島を清国にかえすことにし、“人道の指示するところに従い、三列強の勧告を受容した”のである。

しかし、それからわずか三年のうちに、清国は、賠償支払いについて財政援助を受けたからという名目で、ロシアに旅順港の二五年間租借(そしゃく)を許し、そのうえ同軍港を強化し、さらには、満州を横断する鉄道によって旅順港とウラジオストックとをむすぶ権利をも与えてしまった。

ロシアのカードが、こうもれいれいしく卓上にならべられてみると、日本は、十九世紀の植民地獲得競争へ初参加してかちとっためざましい勝利の結果が、たったいま打ち負かした敵よりもはるかに危険な敵の利益を大きくするだけであったことを、思い知らされたのである。

top

**************************************** |