|

****************************************

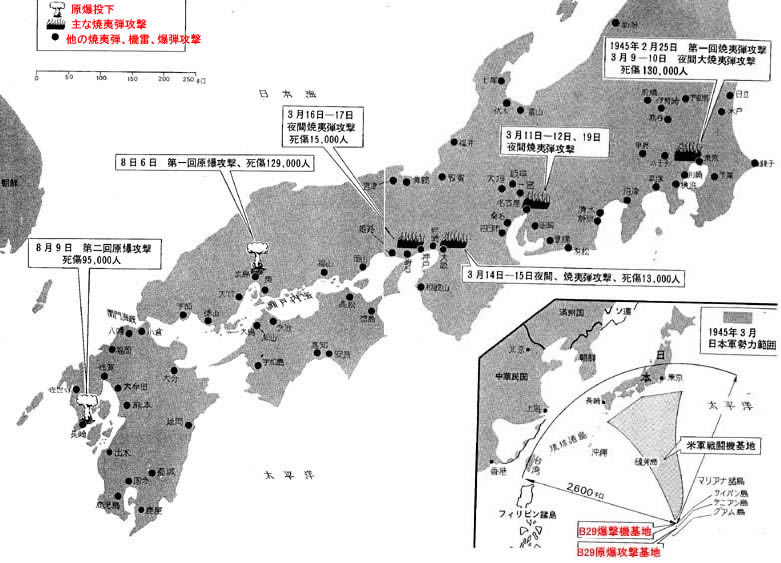

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

この目で大空襲の焼跡を(天皇の決断 2)

戦局はすでに、東条前首相の強がりとは反対の方向に動いていた。

一九四四年六月十四日から十五日にかけての深夜、中国大陸の成都から発進したB29五五機は、北九州の八幡にたいし、はじめて本格的な爆撃をおこなった。

十一月一日には、サイパン島基地のB29一機が、白昼ゆうゆうと東京上空に姿をみせ、写真偵察をした。

十一月二十四日白昼、八八橋のB29は、武蔵野の中島飛行機工場を高空から爆撃し、そのあと市内や港湾を攻撃した。東京都の記録によれば、死傷者五五〇人、家をうしなったもの一三二五人である。

当時、外務省の加瀬俊一秘書官は「この空襲のショックで、爆撃中、政府は機能を停止した」と注目すべき発言をしている。しかしこの空襲は、ほんの序幕にすぎなかった。

十二月には、B29は編隊をくんで二五〇機以上が攻撃してきたが、ときには防衛陣を撹乱するため、一機または二機で来襲することもあった。

十二月中には、東京にたいし一五回の高々度爆撃がおこなわれたが、爆撃の時間が一、二時間にもおよんだことは注目すべきであろう。家屋八○○戸が焼け、死傷者七三四人、家をうしなったもの三二〇〇人にたっした。

1 B29爆撃であけた正月 top

一九四五年〔昭和二十年〕の新年は空襲で明けた。

B29は、一月一日午前零時すぎ、東京の下町に七〇〇発の焼夷弾を投下した。

ある官吏は、その日記に次のように記している。

「上野の方向の空は、火で真っ赤だった。元日に家をうしなったかわいそうな人たち!」

この人は、先見の明があって、こうつけくわえている。

「ことしは、決着がつく年である。欧州でもアジアでも、ことしこそ戦争はおわるだろう。かなしいけれど、我々は、現実にまともに直面しなければならない。日本は戦争に負けたのだ」

負傷者は、はじめは予想外にすくなかったが、空襲の範囲がひろがりはじめ、主要軍事目標への爆撃は、無差別爆撃にかわった。

そして最初の二ヵ月間に、東京三五区のうち二三区が無差別爆撃をうけた。

一月の損害は、死傷者一五〇〇人、罹災者六四〇〇人、焼失家屋一三〇〇戸であった。

政府当局は、対空砲火の破片で多数の住民がケガをし、日本の迎撃戦闘機の墜落で数軒の家が破壊された、と記録している。

二月になると、事態はいちだんと悪化した。

米海軍の「ヘルキャット」戦闘機と、陸軍のP51「ムスタング」戦闘機が、B29の攻撃に参加し、爆撃時間が二時間をこえるようになった。

焼失面積も死傷者も大幅に増大した。

とりわけ二月十六日、空母搭載戦闘機の編隊は、のベ一四〇〇機の波状攻撃をかけた。

日本軍に大きなショックをあたえ、心胆を寒からしめる空襲だった。

陸軍参謀本部の一将校は、「帝都の玄関口で眺望〔ちょうりょう〕する巨大な敵機動部隊に、なにも手だしできなかった。 国民の戦闘精神を阻喪〔そそう〕させるほど、わるいことはない」とのべている。 |

日本内地の輸送も攻撃にさらされ:米軍

のパラシュート爆弾の攻撃をうける輸送隊 |

2 二月二五日皇居被災 top

一九四五年二月末までの空襲で最大のものは、雪の降る二月二十五日のB29一三〇機による神田地区への爆撃であり、約六〇〇〇発の焼夷弾が投下された。

これは当時ごく少数の人以外には秘密になっていたが、爆弾の一部は皇居にも落ち、女官室、内閣文庫、近衛兵宿舎、倉庫などが焼けた。

宮内省の一職員は、白い雪におおわれた木に焼夷弾がひっかかって燃えているのをみて、なにか恐ろしいクリスマス・ツリーのようだとおもった。

この二十五日に東京では、一万戸が破壊され三万五〇〇〇人が罹災した。

二月中の損害は死傷者二〇〇〇人、罹災者八万二〇〇〇人、焼失家屋一万三〇〇〇戸にたっした。

いまや、あきらかに、東京上空の制空権は米軍の手にあった。

B29爆撃兵団は戦術を変更し、夜間に多数のB29が編隊をくまずに低空で飛来したり、数波にわかれて、焼夷弾によるじゅうたん爆撃をくわえるようになった。

|

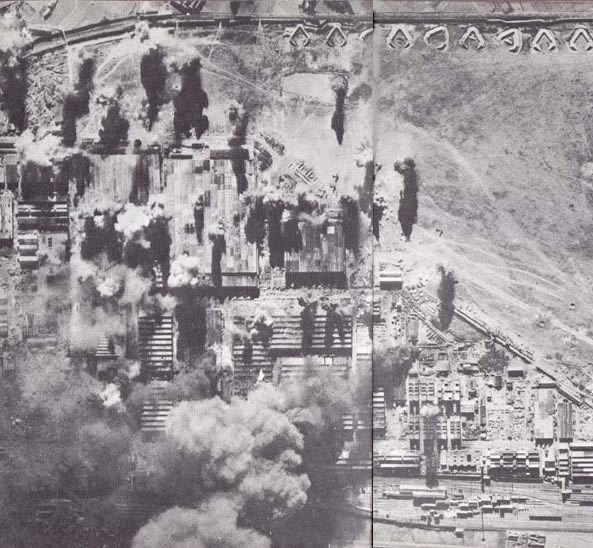

一九四五年一月、東京北西部の中島飛行機工場にたいする猛爆

戦略目標にたいする大爆撃の被害

|

3 三月十日の東京大空襲 top

三月十日(日本の陸軍記念日)の東京大空襲は、B29一三〇機〔これは日本側発表だが、米国側は三三四機としている〕が、真夜中すぎの強風のなかを、低空から一九万発の焼夷弾(約二〇〇〇トン)を投下、二時間半のあいだに首都の四〇パーセントを焼きはらったものであった。

一目撃者は次のようにつたえている。

「東京は、松林のように燃えた。

火と煙は高くあがり、国会議事堂のシルエットが真っ赤な空を背景に黒くみえた。

東京は、日の出のように明るくなり、煙と煤と閃光が全市をおおった。

私たちは、一夜にして東京全市が灰になったとおもった」 |

警視庁の記録によれば、死者八万九〇〇〇人、負傷者四万一〇〇〇人、焼失家屋二七万六〇〇〇戸以上、罹災者一一五万人、という悲惨なものであった。

死者のあとかたづけをするだけでも二五日を要した。焼けた死体は数ヵ月も隅田川にうかんでいた。

米国の航空記者マーチン・ケイディン〔本シジーズ『零戦』『メッサーシユミット』の著者〕は、「これは人類がかつて経験したことのない、もっとも恐ろしい大火である」とのべた。

大本営は、皇居内の厩舎の火災は、十一日午前八時に鎮火したと発表したが、実際は、天皇、皇后両陛下が住んでおられた防空壕もあぶなかったのである。

この建物は、「お文庫」とよばれ、一九四二年末に完成したものであった。

一九四四年十一月二十四日のサイパンからの東京爆撃後、天皇はこのお文庫にうつっておられた。

三月十日の空襲では、爆弾は直接皇居内の厩舎とお文庫の庭にあるお茶室に命中した。

さらに危険だったのは、燃えさかる東京中心部からの火の粉が、皇居にふりかかり、草や生垣に燃えうつり、風にあおられて、お文庫をとりかこんでいる灌木の林にもひろがったことである。

数十人の近衛兵、皇宮警察官、消防夫たちが、バケツの水と木の枝で、お文庫のベランダまできていた火災を消しとめた。こうした混乱と騒ぎのなかで、両陛下は、お文庫の地下二階の防空壕で、しずかにすわっておられた。

天皇は、仏印の軍事占領、東京の大災害、そしてさしせまった初孫の誕生(市内のべつの防空壕で)などについての報告をまっておられた。

こげくさい臭いは、防空壕のなかにもただよってきた。

4 焼跡を御巡察 top

ながい一夜がおわったあと、天皇は、災害をうけた国民のことにふかく心をいためられ、「東京の焼跡をしたしく視察したい」といわれて、お付きのものをひどく驚かせた。

そこで、事前に市中を見まわりにでかけた係官は、おそれおののいて帰ってきた。

彼らがとくに衝撃をうけたのは、かぞえきれないほど稲むらのようなものができており、ちかよってみると、それが焼けただれた死体の山(二メートルから三メートル)であったことである。

死者たちは火災から逃げようとしたが、熔鉱炉のような熱風にあおられて、生きながら焼かれたのである。

お付きのものがさらに心配したのは、もし天皇の視察が事前に発表され、いつものように、多くの護衛がついたならば、敵機の注意をひくのではないか、ということであった。

いろいろ心配したり、ためらったりしたけれど、公式発表することなく、天皇はついに少数の自動車で、護衛もあまりつけずに視察されることになった。

ただ空中の護衛はつけることにした。

視察の日として、三月十八日の日曜日がえらばれた。 |

B29の大爆撃のあと、3月18日

東京深川〔現在の江東区〕を視察される天皇

|

それは、ひとつには米空軍が休みをとるのではないかと期待したからである。

(実際は、この日も米軍機一四〇〇機が日本に来襲し、九州の航空基地を爆撃した)

天皇の一行は、その日午前九時に皇居を出て、時速三六キロですすんだ。

天皇は、荒涼たる焼野原を、しずかにながめられた。

市民は、赤地に金の菊の紋章をつけた天皇旗をひるがえしている自動車をみて、びっくりした。

多くのものは、行列がいきすぎてから、それに気がついて、あわてて頭をさげた。

お辞儀がちょうどまにあったときは、侍従が天皇の注意をひくと、天皇は、そのたびにやさしく、あいさつを加えされた。

また焼跡をひっかきまわしたり、放心していて、天皇の自動車が通りすぎても気がつかない罹災者もおおかった。

鳥居が残っているところで、天皇は、車をおり、役人から説明をうけられた。

かつて工場や商店や家屋が立ちならんでにぎわっていたところに、いまは焼けこげたビル、倒れそうな樹木、トラックや自転車の残がい、こげた架〔はり〕やゴミクズが残っていた。

ひとりの老婆に天皇は注目された。

その老婆は、なにも気づかずに、むきだしの水道管から流れでている水で、着物を洗っていたのである。

天皇は橋の上からも焼跡をながめられた。

そして最後に、ある警察署にびかった。その警察署の報告によると、その管内の区では、一万二九三四戸のうち一百二八八四戸が焼け、死傷者は一万五〇〇〇人にたっしたということであった。

皇居に帰還される車のなかで、天皇は侍従に、かなしそうに、次のように話された。

「大正十二年〔一九二三年〕の関東大震災のときは、馬で市中をまわったが、なにもかも焼けてしまって、残っているものはなかった。

大きなビルがすくなかったせいだろうか、それほどむごくは感じなかった。

しかし、こんどは、けるかにむざんな感じがする。

コンクリートの残がいなどが残っているので、いちだんと胸がいたむ。悲惨だね。

これで東京もとうとう焦土になったね」

天皇は、午前十一時、ゆううつな、そしてきわめて異例な視察から帰還されたのである。

このとき天皇は、米機の攻撃による危険もかえりみず、まさに、この視察に生命をかけられていたのである。

なぜなら、午後一時四十二分に米軍機は、天皇が通過された地点からあまりはなれていない浅草地区を爆撃したからである。 死傷者が七人でた。

5 御視察の意味するもの top

三月十八日の天皇の視察は、特別な意味をもっている。

日本の軍人は伝統的に、「たとえ勝利をえた司令官でも、戦場にいくべきではない」という思想を、叩き込まれている。

しかし多くの人たちは、天皇の人道的な視察から、戦争の早期終結が期待されるとの結論をひきだした。

だが、懸念は“戦争終結”が“敗北”につながりはしないかということであった。

東京都は、四月、五月におこなわれた徹底した米軍の空襲によって、抹殺されてしまった。

四月十四日早朝、一六○機のB29は七五四トンの焼夷弾を投下した。

六四万一〇〇〇人が家を失い、約三〇平方キロが焼失した。

明治神宮も爆撃され、皇居内も宮殿は無事だったが、三六ヵ所が被災した。

ある日本の作家は、「四月十四日の地獄は、その二日まえに死んだルーズベルト米大統領の怨念だと考えた」といっている。

また米機は“紙の爆弾”であるビラをまいた。それは

「日本軍国主義者は国民を地獄の淵に立たせた。

……諸君は爆弾をのがれる道がない。諸君はかくれる場所もない。

抵抗をつづけることは、恐ろしい死を意味するだけである。

このような絶望的抵抗をおわらせるよう要求せよ。

それは諸君の祖国をすくう唯一の道である」 |

と警告していた。

憲兵たちは、国民がこうしたビラを読まないよう、つねに警戒態勢をとっていなければならなかった。

五月になると、四〇〇機におよぶ大編隊が、主要左攻撃目標を爆撃していった。

日本人の多くは、三月十日の陸軍記念日に大空襲がおこなわれた先例もあるので、五月二十七日の海軍記念日にも、東京が大空襲にみまわれるものと予期していた。

しかしB29はそれよりすこし早くやってきた。

五月二十四日から二十五日の夜半、午前一時三十分ちかく、B29二五〇機〔これは日本側発表。

実際は五二〇機〕が防御のない東京に来襲し、二時間にわたり一一万九〇〇〇発の焼夷弾(三六四六トン)を投下した。

六発の焼夷弾が、お文庫ちかくの大木を燃やしたり、皇居内に若干の損害をあたえたが、皇居は無事であった。

正午すぎ、戦闘機三〇機がふたたび東京を三〇分にわたり攻撃した。

6 五月二十五日に皇居また炎上 top

二十五日の夜になると、侍従は、お疲れの天皇に早めにおやすみになるように申しあげた。

しかし午後十時ごろ東京を完全に破壊するためにB29二五〇機(実際は五〇〇機)がまたも来襲した。

この夜はよく晴れていたが、強い南風が吹いており、湿度は五〇パーセントであった。

B29は、東京の焼けのこった地区に、一四万九〇〇〇発の焼夷弾(三二五二トン)を投下した。

焼夷弾は、靖国神社、中央市場、東京駅、旧米国大使館、外相官邸、帝国ホテル、陸軍省、海軍省、陸軍参謀本部、陸相官邸、運輸省、歌舞伎座、大東亜省、慶応大学、読売新聞社などに命中した。

それた焼夷弾は、皇居の西の半蔵門を直撃し、入り口と衛兵所二つを破壊した。

焼夷弾は、三種の神器をおさめてあった建物にも命中した。

しかし三種の神器は、前年十一月に、堅固な地下の部屋にうつされてあった。

消防車は、二時間あまり建物に水をかけ、水がなくなると、消防夫が屋根瓦をはがし、焼夷弾をひっぱりだして、地上におとして消した。こうして宝物殿はたすかった。

強風が東京の火炎をあおり、火炎がまた風をあおった。

熱風が、燃えあがった火の粉を、広いお堀をこえて皇居内に吹きとばした。

火の粉は古い松やシュロの木に燃えつき、さらに皇居のノキやトイに燃えうつった。

消防夫たちは火をたらき消してまわった。

二十六日午前一時、空襲警報解除が発令され、両陛下はお文庫の地下防空壕から一階にあがられた。

その五分後に、正殿の天井の上の格子窓から、炎が吹きだした。

目撃者は、そのはげしい火勢を、火炎放射器の炎に似ているといった。

吹きでる炎に消火ホースをむけようと、必死の努力をしたが、角度がわるく、それに水圧もひくかった。

火は、木造の廊下を、電光のようにすばやくはしっていった。

7 “落城”のショック top

近衛師団長森赳〔たけし〕中将と、東部軍管区司令官田中静壱〔せいいち〕大将は、皇居やその他の建物をすくう作業を指揮するためにかけつけた。

しかし、ヒノキづくりの宮殿はよく燃え、とけた銅の屋根瓦は、奇妙な、有毒の青白い炎をあげた。風むきが変わって、火は、表宮殿から、両陛下がお文庫へうつられるまえに使用されていた奥宮殿へ燃えうつった。

延焼を防ぐためには、宮殿をつないでいる三つの廊下をこわすことが先決であった。

しかし、近衛師団長でさえ、独断でそのようなことはできないので、宮内省の許可をもとめた。

その許可がでたあと、陸軍工兵隊が破懐作業にとりかかったが、うまくいかなかった。

そこで兵隊たちは、カケヤやトビグチで柱や梁を破壊した。

一方軍隊には、奥宮殿からできるだけ多くの品物をもちだすように命令が発せられた。必死の努力で、兵隊たちは、畳、金びょうぶ、書籍、絵画、衣服、家具、それに皇太子の玩具など、トラック二○台分をはこびだした。

品物をいためないために、消火ホースは、宮殿の外部にそそがれていたのだが、やがて宮殿はかたむき、スローモーション映画の一シーンのように、ゆっくりと崩壊していった。

二十六日の午前一時から五時までの四時間のうちに、皇居内の二万八五二〇平方メートルのうち一万八二三九平方メートルが焼失した。

二七の建物のうちで、たすかったのは接侍所の建物だけであった。

それまで、皇居にかぎっては、敵の攻撃からまぬがれるという宗数的信念のようなものを、政府首脳たちももっていた。ほとんどの国民は、五月二十五日まで皇居が無事だったのは、たんなる幸運だけとは信じていなかった。

それだけに、“古き時代の落城のような”大きなショックであった。

火災がもっともひどいときに、鈴木首相は(この日、首相官邸も焼けおちて、彼は家族とともに、からくも焼死をまぬがれたのだが)防空壕の屋根にのぼり、はるかに燃えあがる皇居を拝し、煙にむせながら悲しみの涙をぬぐっていたのである。

皇居内では、総計三四人の死体が発見されたが、それは主として表宮殿の内庭においてであった。

安全と思われた防空壕のなかでは、二一人の兵士が焼死していた。 |

鈴木貫太郎首相

森赳近衛師団長

|

8 くだかれたフレデリック大王の像 top

天皇は、宮殿と宮殿下の住居が次々に破壊されたしらせをきかれて、悲しまれた。

しかし、加瀬俊一によると、天皇は、いまこそ自分も国民と困苦をわがちあえるようになり、かえって心やすく感じている、といわれたという。

天皇は、ほとんど一睡もできなかったのだが、お付きや軍人たちに、彼らのたゆみない努力と犠牲を感謝された。

そして二十七日の朝、両陛下は皇居内の焼跡を視察にでかけられた。

しかし空襲警報が鳴りひびいたので、しばらくはお文庫をはなれることができなかった。

午後になって両陛下は、お付きに案内されて、黒こげの材木やスレートや瓦礫(がれき)のあいだをぬけて、いまは姿を消した宮殿の跡へむかわれた。

侍従武官が、申しわけなさにおわびの言葉をのべたところ、天皇は、戦争ではさけがたいことである、とだけ答え、それよりも多くの国民の生命が失われたことについて、哀悼の意を表された。

またある侍従は、そのときの皇后の姿を、いまでも忘れかねている。

皇后はモンペをはき、焼けただれたスレートや石クズの中を杖でつついていて、秘蔵されていたハニワを発見した。

視察がおわったあとで、それを記念品として、かれにあたえたのである。

そのとき天皇は、書斎の庭に立って、とても大事にしていたフレデリック大王のブロンズ像の運命を考えておられた。

しかしこのプロンズ像は、二つにわれて、のちに発見された。

ところで、田中東部軍管区司令官は、責任をとって辞任を申しでたが、阿南陸相はききいれなかった。

そして皇居防空隊長、宮内大臣と次官とが辞任した。

梅津参謀総長も責任をとるといったが、阿南陸相は、首都防衛の責任者は自分であるからと辞任を主張し、鈴木首相と木戸内大臣〔注〕の留任の説得にも応じようとしなかった。

〔注=内大臣とは、側近として、皇室の事務、国事にわたって天皇をたすけ詔書・勅書、その他宮中の文書および請願の事務をつかさどった大臣である。昭和二十年廃止された。内府ともいう〕

しかし阿南陸相が辞任すれば、この重大な危機に鈴木内閣が崩壊することになるので、天皇は、陸相に辞任の必要はないといわれた。

9 東京、なにものこらず top

五月二十四日、二十五日の爆撃は、東京の残存地域の約五七平方キロ、九万戸を焼きはらった。

それは日本が経験したもっともひどい、おそるべき大火の一つである。

五月二十五日の地獄から生きのびた人は、次のように回想している。

「私は遠くの多摩川のほうにむかってはしりながら、空を見あげた。

焼夷弾が爆発するときは、まるで花火のようであった。

燃えあがる石油の煙、火の粉、火花はいたるところにとんでいた。

人々は火をかぶり、ころび、苦悶で身体をねじまげ、助けをもとめて叫んだ。

しかしすべては人力の及ばぬことだった。……

私は今なお、竹ヤブが燃えたのを記憶している。

竹のフシは、恐ろしい音をたててはじけていった。……

私はまた屋根が空中にとんだり、赤く燃えている電信柱の電線が、旋風に吹きまくられておどっているのを見た。……

それは私の生涯のうちで、もっともながい夜でした」

東京にはもはや、B29爆撃兵団の攻撃をうけるだけのものは、残っていなかった。

参謀本部の推定によると、一九四五年の最初の五ヵ月間に、日本全土は一万六九五八機の米軍機によって攻撃され、死傷者総計は二一万四二六一人にたっした。

米国側の記録によると、一五万三八八三トンの爆弾(うち九万八四六六トンは焼夷弾)が、一九四五年に米陸軍機によって、日本全土に投下されていた。

当時の内務省は、五月の大災害のさいの日本国民の行動を、次のように批判している。

「三月十日の空襲の結果、市民は東京から疎開しはじめた。

ある地区では、貯木場に水を満たすことをおこたり、防空準備は不十分であった。

また自分の家財をはこぷのに一生懸命で、焼夷弾攻撃にたいする戦闘精神に欠けていた。

……従って、彼らは、空襲にたいして、自分自身をふせぐこともできなかった」 |

|

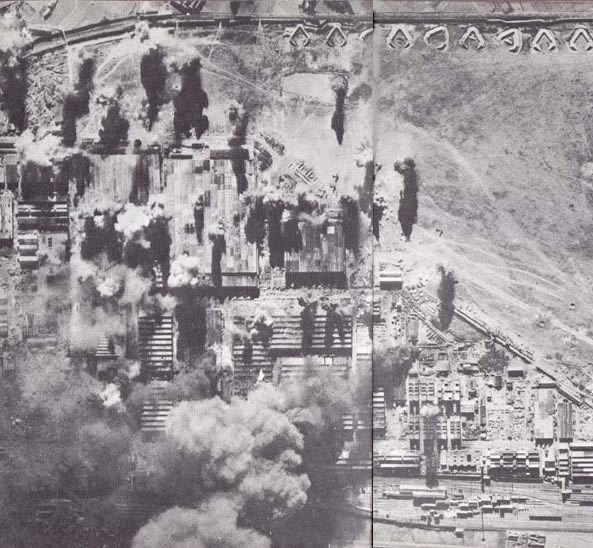

戦略目標に対する大爆撃の被害:広島県大竹の精油所

|

10 政府から民心離反 top

五月の大空襲のあと、内務省は、東京その他の地域の民間防空体制が、無意味であることをみとめた。

防空司令部の警備部長は、国民は、空襲にたいして、これまでのような設備や準備では役にたたないことがわかりはじめた、と語った。

利口な国民は、もはや絶望的な事態に立ちむかうことを断念した。

数回も大空襲をうけたあとでは、いかに無知な人でも希望をつなぐことをやめてしまった。

その後の空襲では、日本国民は、われがちに被災地から脱出するようになった。

国民の気持は、公共の建物をまもることにも変化をきたした。

そして全般的に、自分自身の財産をだいじにして、隣人のことには、心をわずらわさない、という傾向がみえてきた。

市民は、隣組のようなどく身近なところならば、お互いによろこんで助けあったかもしれないが、公共の建物、旅館、神社仏閣などが燃えても、消火にかけつけるのをしぶるようになった。

そして、、もっと大きな官庁や大旅館が火につつまれた場合には、無関心をよそおうどころか、むしろ敵意をもち、消火を手つだおうとはしなくなっていた。

この一般的傾向は、港湾施設の防火問題にもおよんでいる。

一九四四年末まで、横浜港はたった一隻の古い消火艇をもっているにすぎなかった。

そこで港湾当局は、防火については、ドック地区の民間会社が所有する補助艇に依存せざるをえなかったのである。

しかし、空襲で船に火災がおこっても、民間会社は自分の財産をまもるのに夢中になって、港湾当局の要請に応じなかった。

こうした状態は、全港湾防衛組織に共通したため、燃えあがった船は、港のつかっていない場所に曳航して、交通を阻害しないように沈めざるをえなかった。 |

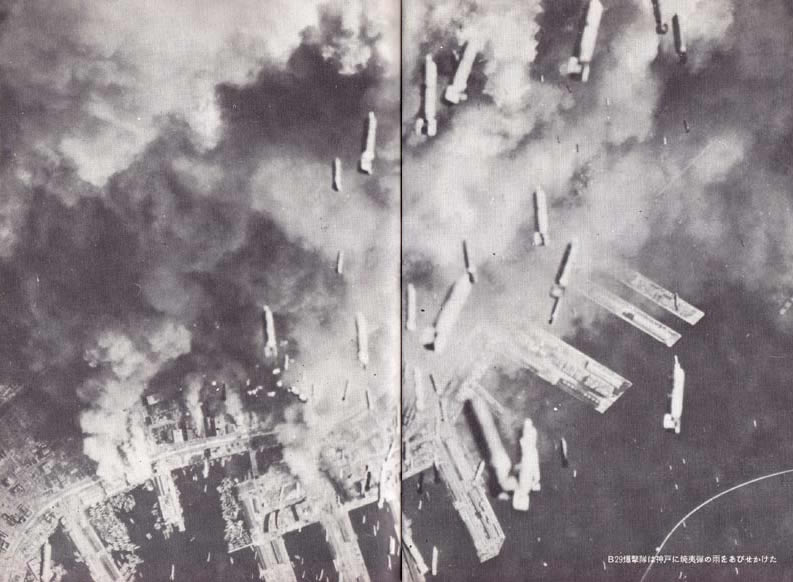

戦略目標に対する大爆撃の被害:大阪港の埠頭

爆撃をうけた呉の乾ドック

半分沈んだ姿をさらしているのは特殊潜航艇 |

沿岸でも、消防夫たちは燃えているビルはあきらめて、他の付属施設をたすけようとした。

もっとも、波止場につながれている船が燃えるときには、多少の消火努カがはらわれたようである。

民間の防空壕は例外なく貧弱であった。

ひとつには、構築材料、とくに強化のための鉄材とセメントの不足によるものであった。

外側は、木と土で造られており、電気も衛生施設も座席もなかった。

そして、構造が非常によわかったので、そのなかに逃げこんだ人たちは、しばしば窒息死するような状態であった。

また公共の防空壕にしても、ガスや火災に耐えられなかった。

内務省は、東京の地下鉄の駅を、防空壕としてつかうのを禁止した。

というのは、水が浸みでるのと、砂地のために高性能爆弾に耐えるだけの深さに掘られていなかったからである。

トンネル型の防空壕は役だったが、そこまでいくには、かなり遠いという難点があった。

結局、二〇〇キロ爆弾に耐えられる防空壕にはいれるのは、全人口の二パーセント以下にすぎなかった。

米軍が東京空襲で投下した焼夷弾の量は、一平方キロあたり約九〇トンと推定されている。

|

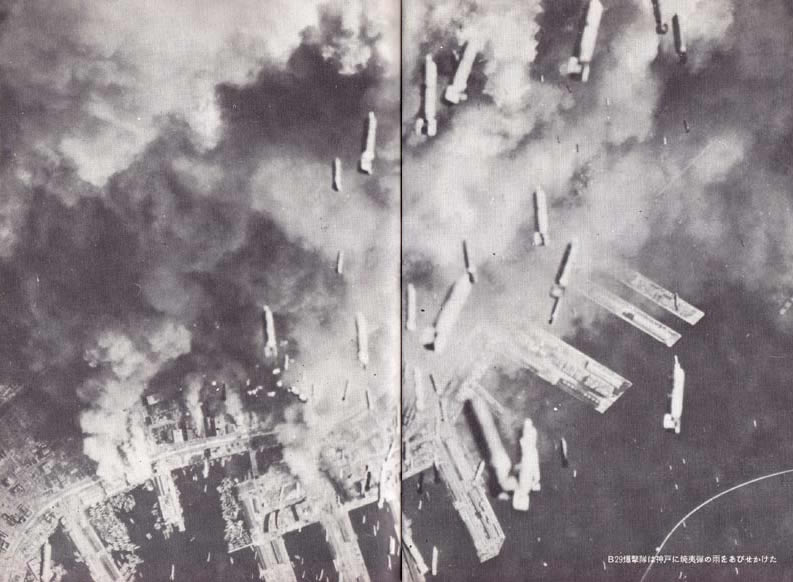

B29爆撃隊は神戸に焼夷弾の雨を降らせた

|

11 三大工業地帯潰滅 top

また日本の戦時経済の基礎をなしていた三大工業地帯の空襲による終戦までの焼失面積は東京・横浜・川崎地区五六パーセント、名古屋五二パーセント、大阪・神戸地区五七パーセントにたっしていた。

また六五の有力都市が破壊され、大都市でのこったのは、京都だけであった。

中小都市は、その防火、防空施設を大都市にゆずってしまったので、焼夷弾の攻撃には無力にひとしい状態になっていた。

海軍は、大都市から、新しい消火ホースを取上げたといわれている。

従ってのこりのホースは、ツギハギだらけであったという。

一九四五年六月になると、米軍機の焼夷弾攻撃は、大都市からさらに中都市へと拡大された。

そこには、重要な基礎資材や、下請け工業施設などがあったからである。

浜松には航空機のプロペラ工場や東海道線の重要な駅があったが、米軍機はここを爆撃し、市内の七二パーセントを焼き、人口の八〇パーセントを罹災させた。

岡山市も火薬、金属、プラスチックの重要な工場があったが、爆撃で七二パーセントが破壊された。

日本の工業は地方に分散していたので、中小都市の損害のパーセンテージは、日本工業全体の損害を、かなり正確にあらわしたものといえる。

12 笛ふけど踊らぬ労働者 top

国民の行動形態も、それからは、さまざまに変化していった。

たとえば、神戸市では、空襲の警戒警報がなるやいなや、労働者たちは工具をすてて裏山の防空壕へ逃げた。

従って神戸地区では、たんに警戒警報が発令されただけで、工業生産は低下した。

一九四五年五月ごろ、陸軍省にたっした情報によれば、軍需工場の出勤率は、全国的に、空襲後急速に二〇〜三〇パーセントあまり低下している。

被災地区の工場の欠勤率は約四〇パーセントであった。

一方、まだ空襲をうけない地区の工場の欠勤率は、平均一五パーセントであったが、爆撃をうけない京都でさえ、七月には欠勤率は四〇パーセントにたっした。

労働徴用令によって、多数の学生、婦人、朝鮮人、中国人、捕虜、そして刑務所の囚人が労働力として使用されると、欠勤率はさらに増大した。

まだ軍需省の年鑑によると、一九四五年には、三三六万三〇〇〇人の婦人が、労働者として使用されている。

これは全労働力の約三六パーセントを占め、また婦人のうち約六〇パーセントが農業に従事したことをしめしている。

婦人の年齢でみると、一五〜四五歳までのうち、一二・四パーセントが労働に動員された。

二〇〇万人の学生も、その年の中ごろには農業、林業をふくめた仕事に従事した。

三二万三〇〇〇人の朝鮮人、三万四〇〇〇人の中国人も、戦時労働者として日本に連れてこられた。

空襲の間接的効果は、住宅問題のために労働力が分散したことであった。

このため労働力の統轄と能率に悪影響をおよぼしている。

東京都立大学の塩田庄兵衛教授は、当時の労働者の状況について、次のように語っている。

「産業報国会は、ノルマを完遂した労働英雄に、わずかの酒、米、小麦の増配をした。

そのほかは、ただ精神訓話だけで、それはなんの腹のたしにもならなかった。

疲れはてた労働者は、もはや働く意欲を失っていた。

労働者の生活は、微用令と賃全統制令によってしばられ、健康は長時間労働と、栄養不足によってそこなわれていた。

それでも、彼らは労働にかりたてられたが、生産能力は戦争が激化するにつれて減少するばかりであった。

宮城を遥拝したり、開戦の詔勅を暗唱したり、あるいはミソギをするような退歩的な精神運動によっては、なにも新しい理論的、政治的意味は生まれてこなかった」 |

また一鉄鋼業労働者は次のようにのべている。

「工場は灰色の戦時色一色にぬりつぶされていた。

労働者は一日一二時間労働を割当られ、そのうえ超過勤務につぐ超過勤務を強制された。

一ヵ月のうちに、休日はほとんどなかった。

もし我々が一日でも休むと、会社の訓査貝が我々の家までやってくる。

同僚のあるものは、低賃金をおぎなうために、内職をしていたのがバレて、逮捕され、拘留された」 |

13 都市から逃げだす top

内務省の資料によると、本土にたいする空襲の結果、最小限にみても、次のような民間の損害をだしている。

死者二四万一三〇九人、負傷者三一万三〇四一人、家をうしなったもの八〇四万五〇九四人、破壊された建物二三三万三三八八戸、一部破壊された建物一一万九二八戸。

破壊された建物の数は、全国総数のすくなくと三〇パーセントを占めていた。

また日本政府自体が、防火帯をつくるために六一万五〇〇〇戸の建物(うち二一万四○○○戸は東京地区)を破壊したことも注目すべきである。

とどのつまり三〇〇万人が、住居の破壊によって迫い出され、さらに工場の寄宿舎が爆撃されて、かなりの人が家をうしなった。

日本国民の、都会からの大々的な疎開は、一九四四年に始まった。

その年の一月から九月までのあいだに、一〇〇万の人が東京の外に移動した。

そのため東京都の人口は五〇〇万から、翌年一月には、二四五万三〇〇〇人に半減した。

名古屋地区では、人口の約五五パーセントが、また大阪・神戸地区では六〇パーセントが疎開した。

日本中をつうじて、おそらく八二九万五〇〇〇人のあらゆる階層の人が疎開したことになる。

都会の学童疎開は一九四四年の中頃から徐々に始められていたが、一九四五年三月の東京大空襲後、急速にすすめられた。

四月までに、都会の学童の八七パーセント以上が、軍事目標にならない地区に疎開をすませた。

14 “生きているうちに読書したい” top

狂気のようになって空襲の惨害からのがれた人々の空襲についての印象記をここに記録する余裕はないが、若い学生の波多野一郎の有名な戦時通信が残っているので紹介してみよう。

(一郎から母へ)

お母さま、毎晩大へんですね。空襲空襲で、ほんとにど苦労さま。めったに飛んでこないでしょうけれど、ジージーとラジオのあの音を聞くのは、もうこりごりです。

このごろは夜になると、字を書くどころではないから、このノートもずいぶん開けませんでした。

でも今日はめずらしく静かだから書けそうです。

それに、今日はどうでも書かなくてはならないのです。

お母さま、僕はお父さまのことで、ぜひ書いておきたいのです。

おとといの晩、お母さまは、今日はいよいよ上諏訪かもしれないと言っていらっしやいましたね。……

そうしているうちに、またジージーがはじまりましたね。そのうちとうとう眠ってしまいました。

……ところがお父さまの姿が見えないのです。

手をのぼして枕もとのフスマをあけた僕は、なぜかはっとしました。

お父さまは風呂敷を机とすれすれのところまでたらして、じっと本を読んでいらっしゃったのです。

「一郎かい? 今ごろどうしたんだね?」

「お父さまこそ今ごろまで、なぜ起きていらっしゃるの? 空襲は、もうすんだんでしょう。いつ死ぬかわからないのに、今さら本を読んだって仕方がないでしょう?」

お父さまはちょっと、こっちを見てから、こうおっしゃいました。

「一郎は自分が死ぬ前に五時間でも十時間でも、よけい寝たほうがいいと思うかね。わしはそう思わんね。いつ死ぬかわからない、だからこそ、せめて生きているあいだに読めるだけ読んでおきたいね。ほら、死ぬまえにどうしても読まなければならない本がまだ三冊ある。ねてなんか、いられないよ」

そういってまた本を読み始められたのです。

〔波多野勤子著『少年期』(光文社刊)より〕 |

15 疎開をチェック top

ところで、疎開するものがあまりに続出するので、政府は、子供、病人、老人そのほか戦力にそれほど必要でない人物にかぎって疎開を許可することにした。

政府がこのような政策をとったのは、防空や生産に必要な人間までが、罹災者とか正当な疎間者をよそおって、脱出しはじめたからである。

また都会から疎開してくるのをみて、中小都市の人たちがおびえ、さらに逃げだすおそれがあったからである。

政府は、官吏、医者、軍需工場の労働者、交通関係者など、戦争遂行のため必要な人員は“あらたな決意”をもって、その職場にとどまらなければならないと、強調せざるをえなかった。

全体主義的なタイプの地方行政協議会は「疎開と逃亡とをとりちがえるな」というポスターをはった。

しかし、恐ろしい空襲をうけたり、またはその話をきいた人たちは、荷車を婦人や老人に後押しさせながら、ながい列をつくって田舎へと脱出していった。なかには家具ばかりでなく、畳まで積んでいるのもあった。

一九四五年二月末の東京空襲のあと、罹災者たちは、雪の降りしきるなかを、重い車をひいて、とぼとぼと歩いていた。

彼らの顔や手は、灰とススと血でよどれ、そして足には靴やゲタがなく、薄い靴下のままであった。

天皇は、三月に「これで東京もとうとう焦土になったね」といわれたのである。

top

**************************************** |