|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

“竹槍”の戦闘精神(天皇の決断 6)

一九四五年〔昭和二十年〕六月はじめ、首相官邸で内閣顧問への情勢説明会が行われたとき、ある重臣は、その場にいた陸軍代表にたずねた。

「もし敵が、今年も来年も、侵攻せずに、爆撃だけで日本を抹殺する方針をとったら、どうするか」

陸軍情報部の大佐は、「それは敵のやり方のうち、もっともやっかいなものである」と率直に答えた。

ところが、この大佐は、翌七月のおわりごろになって、陸軍参謀本部の作戦課の幹部がソ連の調停という外交手段にのぞみをかけ、勝利への自信を欠いているのを知って激怒した。

「諸君の任務は、勝利達成への最善の作戦計画をつくることだ。それを回避するような答えをださんでくれ」

といって、席を蹴った。

かれは、大本営の中枢がすでに、このような考えをいだいているのに、どうして国民に本土決戦を説くことができようか、と密かに憂慮していたのだが、翌日、京城の朝鮮軍司令部へとばされてしまった。

1 九州決戦で勝つねらい top

このころ日本陸軍の首脳部は、九州決戦に対して、どのように予想していたのだろうか。

服部卓四郎大佐は、次のように述べている。

「大本営は、敵侵攻部隊の精鋭の第一波に打撃をあたえて、ふらつかせることが、たによりも重要であると考えていた。こうすれば、連合軍に、日本軍と国民の不屈の戦闘精神を思いしらせ、また、本土制圧は不可能ではないにせよ、きわめて困難であることを思い知らせることができるからだ。

日本が九州での戦闘に成功すれば、関東地区への敵の侵攻をおくらせるか、おそらく阻止することができ、日本は比較的有利な条件で和平交渉できるようになろう、というのが大本営の見解であった。

それゆえ、九州の勝利は、いかなる犠牲をはらっても、勝ちとらなければならなかった。これこそ“条件つき”ながら名誉ある平和を獲得するための、最後の機会だったからである」

九州には、戦闘部隊のほかに、一千万人にのぼる狂信的な人たちがおり、日本の運命は九州にかかっている、いや九州でこそ決定されるのだ、という感情がしだいにたかまっていた。

それに、燃料と食糧の不足は悪化し、日本としては、一九四六年春すぎでは、もう一度決戦をやることはできないとみられていたのだ。

その前年のことだが、陸軍は最後まで戦いぬく決心をした、という報告をうけたとき、東久邇宮は、次のように述べたといわれる。

「もし全滅するまで戦うという日本の決意が、連合諸国に理解されたならば、英、米、ソとも、日本と最後まで戦うのをちゅうちょし、事態を再考慮するかもしれない。……米英が決戦にでるかどうかは、まったく日本の内部情勢にかかっている。

もし我々の内部団結がかたく、士気旺盛であれば、米国内に、ばくだいな損失をだしてまで決戦をおこなうことに、かなりの反対がでるかもしれない」

2 決戦は 口だけ top

しかし、口では決戦をとなえる参謀本部の首脳でさえ、日本の将来について、心のなかでは疑惑をいだいていたのではなかろうか。

賀陽宮は、近衛文麿公に対し「陸軍が最後の一兵まで戦うといっているのは、表面的な強がりである」と洩らしている。

また千葉県に駐屯し、勇敢さで知られていた部隊のある参謀は、「戦争は絶望であり、長野の山に要塞をきずいてもムダだ」といっていた。

陸軍参謀本部の作戦部長でさえ、

「人員、装備、補給などを客観的にみると、本土決戦の決行は(厳密にいえば戦争の継続は)きわめて疑わしい。

実際に戦ってみるまでは、なんとも予測しかねるが、わたくしは、勝てるとはけっして考えなかった。しかし作戦部長として、わたくしは、かんたんに断念はできず、前進しなければならなかった。わたくしは日記に次のように書いた。

『日本、お前はどこヘいく? 日露戦争直後の状態か、それとも日清戦争のときか、それとも明治維新直後の状態へ帰っていくのか』わたくしは、日本がそのあたりまで押しもどされるのではないかと考えていた」

といっている。

|

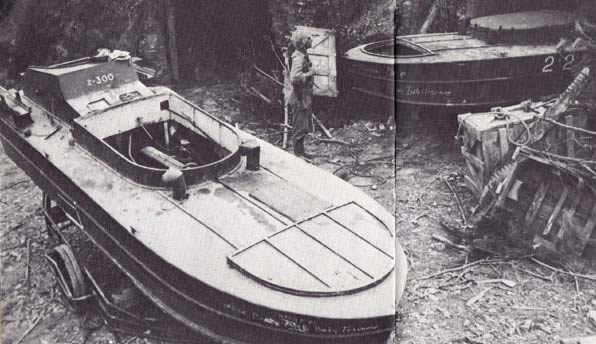

沖縄本部(もとぶ)半島に遺棄された日本軍の特攻艇

|

3 あいまいな必勝の信念 top

陸軍参謀本部の林三郎大佐は、軍首脳部の真の考え方について、もっと、うがった感想を表明している。

「軍事情勢が悪化するにつれて、勝利確保の信念は、陸軍部内でますますつよくなった。

まず第一に“敗れる”ということは“負けたと感じること”と解された。

この見地から、必勝の信念があらゆる機会に強調されたが、その必勝の意味は、かならずしも明らかではなかった。

たとえば“必勝の信念”は、“確実に勝ち、また勝つことができる”という意味なのか、“あらゆる手段で勝たねばならない”という意味なのか、あるいは、両方の意味をふくんでいるのか、がわからなかった。

将兵のおおくは、あまり考えずに“確実に勝つことができる”と安易にうけとっていたようだ。

また本土決戦では“成功のみこみがある”と発表されていたが、これは、米軍が第二、第三回と上陸を強行した場合にもおなじである、という確信を意味するものではなかった。

陸軍首脳部は(本土決戦の過程を冷静かつ具体的に考慮したとき)もし米軍が第二、第三回の上陸をおこなった場合には、兵器、弾薬、食糧の不足のために、これを打ち破るのは不可能であると、密かに感じていた」 |

ところが、大本営の戦略家たちは、一九四五年の中とろに、次のような見とおしをたてていた。

「敵は、我々に対して、巨大にして圧倒的な軍事力を行使している。

問題は、現在から来春までのあいだにある。日本はきわめて危険な状態に直面しているが、一方ある情勢は、我々に有利に動いている。

欧州において戦争が終了したことは米国の戦争能力にかなりの余裕をもたらしたが、戦後の利益をはやくつかもうとして、軍需産業から平和産業への転換がすでにはじまっている。

また米軍の戦闘精神は、死傷者のあまりに大きいのをおそれて、よわまっている。

労働争議や、軍部への批判、性急な復員を求める扇動などが、米国で増大している。

もし米国が、日本との決戦でやぶれたならば、大統領と軍指導者にたいする米国民の信頼感は急速に低下し、戦闘精神は罪のなすりあいで悪化し、日本は、前よりも有利な戦略的地歩を確保できよう」 |

4 軍の能力と天皇の憂慮 top

しかし政府の高官でさえ、民間防衛についての軍の原始的な考え方に、おどろいたのである。

一九四五年七月、鈴木首相ら閣僚は、民間人にわたされる兵器の展示を視察するように招かれたが、そこで見せられたのは、単発の先ごめ銃、弓矢(使用説明書に書いてあるところによれば、有効距離三〇〜四〇メートル、命中率五〇%)、竹槍、熊手などである。

あまりものに動じない鈴木首相も 「これはおどろいた」と秘書官にもらしたし、その秘書官も「国民を騙すにもほどがある。二十世紀の戦争として、正気のさたとはおもえない」と絶望と怒りを感じた。

天皇もまた、軍の意図と能力とのあいだに、明白な食いちがいがあることについて、ますます心配されていた。

梅津美治郎参謀総長は、九十九里浜の防衛計画を奏上したが、これは侍従武官が、現地視察をして天皇に提出した報告と、かなりちがっているようにみえた。

陸軍が確約していたにもかかわらず、九十九里浜の防衛陣地の構築は、予定よりもはるかにおくれており、八月末までには完成できないようであった。

また陸軍は、ある新設の歩兵師団の装備が完了したと主張したが、天皇は、小銃さえいきわたっていないことを知っておられた。

天皇は、ふかく憂慮されて、次のようにいわれた。

「もしこのような状態で、日本が決戦にのりだしたら、一体どうなるのか」

これにたいするもっともよい答えは、七月二十五日に行われた軍代表の秘密会議で、参謀本部の幹部がしめした、正直だが、きわめて暗い、次のような見とおしだった。

「日本の国力および戦力は、日一日と低下しており、日本の戦争情勢の見とおしは暗い。戦争の遂行は絶望になった」

|

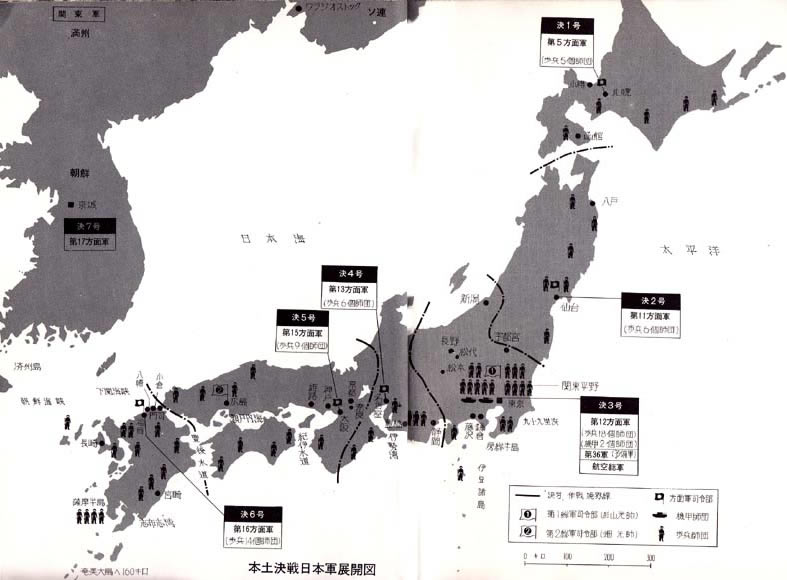

本土決戦日本軍展開図――この本土決戦をやっていたら、日本は本当に滅亡していたかもしれない

|

5 将兵の質低下 top

参謀本部が神経質になる、十分な理由はあった。陸軍は、軍全体の質の低下に悩んでおり、また軍と民間の関係は悪化しつつあった。

人的資源確保のため最低のものまでかきあつめねばならなくなり、量のために質が犠牲になるのは避けられなかった。

肉体的に欠陥があるとみられたものさえ召集された。

一九四四年の春に、応召兵を検査した内科医は、かれがうけた命令は、受診者の九〇%を合格させることであった、と密かにもらしている。

肉体的欠陥者でも、銃後にいれば、いくらか役にたつが、軍隊では役にたたない。

病気になって、かえって政府に無駄な支出をもたらすだけである。

それまで現役兵として徴集された適齢男子の比率は、一九四一年に約五一%、四三年に六〇%、四五年に九〇%と増加した。

一九四四年、四五年には、第三乙種まで、すべて徴集された。

その結果は明らかだった。

一九四四年秋の防空部隊視察のさい、東久邇宮は、兵隊のなかに目や足の悪いのがいるのをみて驚き、

「大本営は、前線第一主義をとり、本土防衛などは考えていない」

といった。

最高徴兵年齢は四五歳だが、最低徴兵年齢が一九四四年十二月にさらに下げられたので、中年の兵が自分の子供のような若い兵と一緒に勤務するようになった。

将校についても、士官学校出の占める比率は下がり、幹部を悩ませた。

戦前には三六%だったのが、一九四四年末には二五%、四五年中ごろには、一二%以下になった。

さらに召集兵と現役兵の比率も急激に低下した。

戦前は現役兵が六〇%もあったのが、一九四同年末には四〇%、四五年中とろには一五%以下になった。

6 軍紀もゆるむ top

軍隊は、民間よりもよい食物をうけていたが、千葉県下志津〔しもしず〕に駐屯した兵隊たちは、空襲中に兵舎をぬけでて農家にしのびこみ、食糧をぬすんできた。これは小隊長も中隊長も知らなかった。

兵隊たちは、昼間、監視のないときや、夜間には食糧徴発にでかけた。

やむなく歩哨を増やしたが、歩哨自身がしばしば勤務場所をはなれて、食糧あさりにでかけるしまつだった。

師団長さえも、“視察”に名をかりて田舎へでかけ、野菜や家禽をせしめてきた。

民間人たちは「なにが視察だ。将軍たちの奥さんのための買物じゃないか」とせせら笑った。

佐倉では、兵隊たちが、農民から来春の植えつけに必要な種イモさえ盗んだ。

しかし部隊の幹部は、この事実に知らぬふりをしていた。

茨城県の部隊指揮官は、個人所有の農地をとりあげ、兵隊たちに農耕をやらせた。

ある部隊は、米の収穫期までまてずに、十分に実っていない稲を刈りとったりした。

長野県の松本では、部隊が農耕用具を購入するための寄付金を市民から取立た。

神奈川県の藤沢では、ある小隊長が、所有者の許可もえずに、陣地構築のために巨松を四一本も切りたおした。

所有者が抗議すると、その小隊長は、軍の作戦に口だしするのかとしかりとばした。

事態が急を告げているにもかかわらず、陸軍が本土の駐屯地区で、乱暴なことをするので、多くの民間人は不平をこぼした。

「兵隊は軍服を着た人間のクズだ」というものもいた。

軍民団結がたえず鼓吹されていたにもかかわらず、実際は、決戦の前夜になっても団結せず、分裂していた。

阿南陸相の秘書官をしていた林三郎大佐はこの危機について、次のように書いている。

「軍事情勢の悪化、空襲の激化、食糧不足などで、国民の軍に対する不信は増大し、全国的に戦争の疲弊があらわれはじめた。

町や村に駐屯する将校や兵隊のあいだには、無秩序が目についたし、彼らは食糧というと、目の色かえて自分本位の行動に走った。

それというのも、水増し動員の結果、兵隊の質が低下したためである。

しかし主因は、なんといっても、食糧配給の減少による飢えである。

軍の首脳は、こうした事態に対して、ただ苦慮するばかりであった」 |

7

人数だけは235万いたが

一九四五年八月、運命の決戦にそなえて、日本軍は本土に二三五万の将兵をもっていた。

歩兵五三個師団(北海道と千島列島の五個師団をのぞく)と二五個旅団である。

さらに戦車二個師団と戦車七個旅団、高射四個師団があった。

地上部隊の戦車をふくめた五五個師団は、次のように展開していた。

本州−歩兵三五個師団、戦車二個師団

四国−歩兵四個師団

九州−歩兵一四個師団

この戦闘部隊の後方には、二二五万の陸軍の軍属、一三〇万の海軍の軍属、二五万の特殊部隊要員、二八〇〇万の民兵(国民義勇戦闘隊)がひかえていた。

もっともこの数字は、かならずしも正確とはいえない。

装備の補給は最低の状態で、この年五月の三回目の臨時召集でひっぱられた国民は、初めのうちは入隊時に着ていた私物の服や靴で間にあわせなければならなかった。

大部分の兵は、兵器として竹槍を渡された。

小銃は、戦闘の経験のある部隊にだけ割当られた。

といっても、その小銃さえ、学校教練用の古いものであり、一〇人に一挺しかなかった。

新しい小銃や機関銃は、九州および四国の部隊に優先的に支給され、本州の第一総軍は、あとまわしだった。

作戦参謀たちは、一九四五年九月には剣、大隊砲、連隊砲を、十月には迫撃砲を、十月ないし十一月には小銃、銃剣、擲弾筒、重機関銃を、そして一九四六年二月には軽機関銃を供給できるものと期待した。

兵力集中や特攻の有効性という問題はさておき、日本の作戦参謀たちは、時がたてば日本、とくに関東地方に、不利になってくると考えていた。 |

増産にはげむ日本の工員たち:電機工場の職場体操

|

もし敵が侵攻を一九四六年春まで延期すれば、訓練や陣地構築は進捗するであろう。

しかし空襲によって、ますます工業施設は破壊され、食糧および燃料はさらに不足していく。

また国民の士気は低下し、戦闘作戦は、間接に影響をうけることになろう。

さらに住民の海岸線地区からの疎開は、あらたな難問題をひきおこした。

というのは、疎間者のおおくが工場労働者であり、疎開はできるだけおさえなければならなかったからである。

また米軍が、日本の食糧危機を激化させるために、収穫直前に、大規模な焼夷弾爆撃を行い、稲田を破壊するのではないかとも懸念されていた。

8 作戦をストップさせた燃料不足 top

もし、日本の防衛体制を根本的にくつがえすような大きな弱点があるとすれば、それは燃料の問題であった。

六月末、B29は、その攻撃目標を精油所の破壊においたので、精油所はほとんど操業を停止し、原油のストックはなくなってしまった。

軍は、アルコールに低質ガソリンとメタノール、それに水を混入したが、あまり成功しなかった。

軍のトラックは、木炭車にきりかえられた。

また合成石油の生産もわずかで、全工業地帯の石油貯蔵タンクも、どんどん枯渇(こかつ)していった。

実際のところ貯蔵タンクは、スクラップ用として倒されたのである。二月以後、連合軍が、パレンバンその他南方からの海上輸送路を切断したため、石油の輸入は途絶してしまったのである。

海軍は、少数の残存駆逐艦が二回以上出撃するだけの燃料をもたなかった。

二隻の戦艦やその他の小艦艇は、呉や横須賀で、浮かぶ沿岸砲台として、あるいは防空砲台として、使用されることになった。

近衛文麿公は、六月末、ある陸軍大佐から、海軍は今や地上部隊だけになった、と密かにいわれて、ショックをうけた。

9 飛行訓練やテストも削減

top

一九四一年の日本陸海軍航空部隊の戦闘機パイロットの飛行訓練時間は、平均五〇〇ないし六〇〇時間であったが、米軍パイロットは、その半分以下であった。ところが年がたつにつれて、日本軍パイロットの訓練時間は減少し、四五年の夏には、ときとして一〇〇時間以下になった。

これに対して、米軍パイロットは平均一〇〇〇時間にちかづいていた。

陸軍参謀本部の作戦部長は、ある航空基地を視察して、日本の新型戦闘機隊がフィリピンのルソン戦線へむかうのをみたが、編隊を組むことさえできないのをみて驚いた。

燃料不足とパイロットの再配置のため、日本軍は、それまでの飛行訓練計画を放棄せざるをえなくなった。

このため特攻機の初歩的訓練(基本的には離陸と操縦)に重点をおくことにしたが特攻機のパイロットは、ほとんどが二〇ないし三〇時間の訓練しかうけないで出撃した。

深刻な燃料不足は、またテスト飛行にも影響した。戦争の第一年には、飛行機は、二時間から三時間のテスト飛行を(五回の着陸をふくむ)うけなければならなかったが、一九四三年にはテスト飛行は短くなり、無意味になった。 |

ボーイングB29「超空の要塞」:日本の主要都市を灰にしだ地獄の巨鳥

|

もし飛行機が、三〇分のテストのあと、満足すべきものであれば、そのまま合格したのである。

一九四五年には、製造中の飛行機は飛行場の周辺を一、二回くらい飛んでみて、いいとなれば、ただちに受領された。 新型機は、引渡し場所へいくとちゅうでテストをうけ、訓練機は、なんのテストもうけなかった。

いっぱんに、新しく生産された飛行機の七〇%が、戦闘行動にはいる前に壊れてしまった、とみられている。

一方、飛行機生産の面でも、装備の不足と、エンジン部品に代用品を導入することなどで、生産が遅れた。

また、ギアやクランクシャフトの故障が増大した。

技師たちは、新型エンジンのテスト時間を短縮しなければならなかったし、欠陥があっても、そのまま生産にうつすことが、しばしばあった。

戦争開始当時は、すべてのエンジンは分解して検査され、テストされたが、一九四五年の夏には、厳密な検査をうけたエンジンは、一〇基のうちわずか一基にすぎなかった。

陸軍は、四一年には、エンジンに七時間半の試運転を要求したものだが、四五年六月には、三時間以下に引きさげている。

海軍もまた、九時間から二時間にへらした。

第十三航空軍の幹部将校は、燃料不足のため、一ヵ月に平均二時間以上は飛行できないようになったと語ったが、これは、飛行機が三週間に一回しか飛べないことを意味した。

エンジンを良好な状態にたもつために、定期的に回転させることもできなかった。

「ガソリンは血よりも貴重になった」と語るパイロットもいた。

|

ヨーロッパの勝利者、連合軍首脳たち:左からモントゴメリー英軍総司令官、

アイゼンハワー連合軍最高司令官、ジューコフ・ソ連軍縮司令官、タッシーニ・フランス軍代表

一週間分の主食配給をうける人たち:都会では食糧事情は極度に悪化していた

|

10 空母機と戦わず飛行機温存

top

一九四五年になると、航空兵力を温存するために、大本営は、敵機動部隊の空母機との交戦を避けるべしとの指令を発した。また偵察や対潜哨戒も削減した。

このため、本土を襲う空母機や爆撃機、潜水艦に対しては、ほとんどなすがままにしておいた。

たとえば、四五年二月、約一四〇〇機の米空ほ機が、関東〜東海地区を攻撃したときも、なんの抵抗もしなかった。

また翌月、九州の海軍第五航空艦隊司令長官宇垣繩中将は、接近する敵機動部隊が、侵攻軍輸送船団をともなっているときだけ攻撃するように、大本営から指令された。

つまり敵機動部隊が空母だけならば、攻撃をひかえなければならない。

しかし宇垣長官は、敵機動部隊の構成に関係なく、自己の判断で攻撃できる特別許可を大本営に要請して、その許可をえたのである。

一九四五年七月には、連合国の戦艦は北海道海域にまで進出し、室蘭湾や函館や東北地方の釜石にも砲撃をくわえた。

阿南陸相は、七月十六日、東京に会合した各方面軍司令官に対し、「敵機動部隊を本土周辺海域で跳梁させた」ことを、正式に謝まっている。

そして大本営は、これまでの厳格な飛行機温存政策をゆるめ、十一の飛行連隊の出動を防空軍に許可した。

しかし部隊の展開はうすく、急速に集結するのは困難であった。

そのうえ、基地は敵によって破壊されたので、防空はおもうにまかせなかった。

また軍需生産の低下によって、高射砲と弾薬も慢性的に不足していた。

たとえ利用できる高射砲でも、夜間、高々度からの攻撃には、効果がないことが明らかになった。

こうした防空組織の無力さは、政府にも、心底からの恐怖を与えた。

もしも敵のはげしい爆撃が輸送網に対して行われると、本土の各地区は分断され、孤立化してしまうからである。

兵器生産は一九四五年七月末には、あらゆる部門で予定より遅れていた。

生産目標に対し達成した比率は、次のとおりである。(単位%)

小銃六八、軽機関銃六三、機関銃九〇、歩兵砲一四、高射砲五三、臼砲九、自走砲二八、軽砲三七、重砲五四。

このように兵器生産が低下したので、新設部隊に装備はいきわたらず、また補給廠は必要な兵器を貯蔵することもできなかった。

従って、侵攻上陸軍に対し、ただ一度の決戦、つまり九州決戦だけしか戦えないことがますますハッキリしてきた。

11 ”死中に活をもとむ” top

しかし、日本国民は、むちゃな命令から、かたときの休息も与えられなかった。一九四五年一月、軍部は“暴虐なる”敵が、神聖な伊勢神宮を爆撃したことを国内の新聞に報道させて、国民の戦意をあおろうとした。

その三ヵ月後の四月に鈴木貫太郎海軍大将が首相に任命されたが、かれは

「すべてを国家にささげ、祖国防衛の最前線に立つつもりである」

と愛国的な言葉で約束した。

梅津参謀総長も「全面的決戦について」という題で一九四五年中ごろに、全将校にたいする一文を作成した。

そのなかで、梅津参謀総長は次のように強調している。

「必勝への道は、皇土におけるすべてのものを、戦争遂行に結集させ、また国民の全戦闘力を、物質的にも精神的にも団結させ、侵攻する米軍を撃滅するにある。

とくに“決戦をやるのだ”という精神の確立が第一である。

全面的決戦を実行する場合、なかんずく記憶すべきことは、旺盛な攻撃精神をつらぬくことである」 |

おなじ趣旨で、陸軍省は、最終段階における心得を、全軍に声明し

「草や根を食べ、野原に寝ようとも、日本陸軍は、国体を護持する“聖戦”を戦い抜かねばならない。

また、永遠の生命は死中に求めねばならない。

断固とした戦いこそが、絶望的な状態から脱出する道を見いだすであろう」 |

とよびかけた。

そして、最重点目標は、水際撃滅作戦と、動ける男女を、すべて国民抗戦計画に参加させることにおかれた。

かつて駐在武官として、米国に勤務したことのある軍人は、次のように激励した。

「米軍は、軍事情勢がいくぶん自分のほうに悲くなると、大胆にむこうみずに進んでくる傾向がある。

これこそ、奇襲によって、一撃をくわえる絶好の機会である」 |

また戦車、とくに火炎放射器をもつ戦車に対しては、近接戦闘が強調された。すなわち“一兵で一戦車を”である。

しかし、その対戦車兵器は、原始的なもので、手で投げる爆弾、地雷、火炎ビン、戦車にひっかけるための導火線のついた爆雷などをつかい、いざとなれば、兵士は、爆雷を背おって、戦車のキャタピラーに身をなげて、自爆するというものだった。

12 “竹槍”の闘魂とは top

一方政府は国民に対し、歴史的に降伏をいさぎよしとしない日本の伝統に従って、肉と鉄、精神と物質の戦いを強調した。

議会は「義勇兵役法」を通過させたが、それは一五歳の少年から六〇歳の老人まで、また一七歳の少女から四〇歳の婦人までをふくむものだった。

しかし、当時あれほど宣伝された“竹槍”の問題について、軍の一幹部は、

| 「それは基本的には、国民に、心良く戦って死ぬよう説得するための心理的道具であった」 |

とのべ、さらに“竹槍心理”の例として、一九四〇年にチャーチル英首相が行った橋頭堡の演説を引用したのは興味深い。

〔ダンケルクの敗退後、チャーチル首相は六月四日下院で演説し

「我々は海岸で戦い、上陸地点で戦い、野原で、街路で、丘陵で戦い、断じて降伏しない」

と言明した〕

一九四五年四月、軍は「国民抗戦必携」を発行したが、その表紙には、日本人が、倒れた敵兵のノドにナイフを突きたてようとしている姿が描かれていた。

そのパンフレットには、多くの単純な説明が入れてあり、次のようなものである。

「火炎ビンは、まず安全弁をとりのぞいたあと、ビンの横側が車にぶつかるように投げねばならない。」

「背の高いヤンキーと戦うには、刀や槍をあちこちにふりまわしてはならない。腹をねらって、まっすぐに突き刺せ。ナタ、カマ、熊手などをつかうときは、うしろから攻撃せよ」

「カラ手や柔道で攻撃するときは、ヤンキーの胃のくぼみをなぐるか、睾丸を蹴りあげろ」 |

ところで一九四五年夏の日本の軍事情勢を要約して、情報作戦の専門家藤原岩市陸軍中佐は、次のように述べた。

「日本は、技術面でも人的資源の面でも、はるかにまさっている敵と最後の決戦を行うために、国民の体当り的な勇敢さ、熱烈な愛国心、強い忠誠心にすべてを託した。

日本人は、もし指導者が、祖国の聖土の上で決戦をおこなう決意であれば、最後まで戦うよりほか道のないことをよく知っていた。

我々は、国と軍の伝統を光輝あらしめるために、戦わねばならないし、それは勝敗を超越した戦いなのであるという哲学をもって、ひたすら最後の作戦の準備に没頭した」 |

top

**************************************** |