|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

上陸には必殺の特攻で(天皇の決断 5)

日本軍の特攻機(参考)

戦況が悪化するにつれて、日本軍は特攻機に最後の望みを託するようになった。

しかし実際にはあまり役に立たず、沖縄戦では通常戦闘機の零戦に鹿児島からの片道燃料だけで、帰還を考えない特攻攻撃が行われ、これはそれなりに米軍に被害を与えた。

以下に特攻機として造られたものの一覧を示す。

|

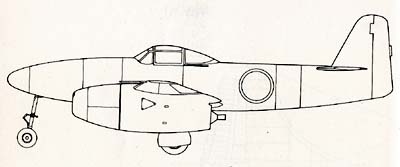

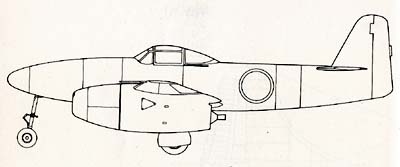

海軍局地戦闘機「秋水」(三菱J8M1ロケット戦闘機)

ドイツのロケット戦闘機メッサーシュミットMe163B「コメット」の設計をもとに日本海軍が製作したロケット推進の迎撃戦闘機である。陸軍では同機を「キ200」と称した。試験飛行が1945年7月に行われたが失敗、実戦には使用されなかった。

エンジン:横須賀特呂2号、液体燃料ロケット、地上推力1.5トン 乗員:1 武装=30ミリ機関砲2(弾丸各60発)最高時速:800キロ(高度12,000m)上昇力:6,000mまで2分10秒、10,000mまで3分30秒 上昇限度:12,000m 航続時間:5分30秒 自重:1,440キロ 全備重 |

|

海軍特殊攻撃機「橘花(たちばな)」

これもドイツのメッサーシュミットMe262の資料をもとに製作された双発のターボ・ジェット機で、はじめ体あたリ用の攻撃機として計画されたが、のちには戦闘爆撃機として使用されることになった。第1号機は昭和20年8月7日、日本最初のジェット機として初飛行に成功したが、ときすでにおそかった。

エンジン:ネ20ターボ・ジェット推力475キロ2 乗員:1 武装:30ミリ機関砲2、20ミリ機関砲2 最高時速:850キロ(高度10,000m)上昇力:10,000mまで13分15秒 全幅:13.5m 全長:11.3m |

|

海軍局地戦闘機「震電(しんでん)」(J7W1)

きわめて野心的な設計の迎撃戦闘機で、尾部にエンジンとプロペラをつけた推進式の設計であった。この型式は失速しにくく、視界がよく、機首に重武装できる利点があった。1945年8月3日に試作機のテストが行われた。1946年中ごろには月産150機の計画であったが、この量産は実現しなかった。

エンジン:三菱MK9D空冷星型2、130馬力1 乗員:1 武装:30ミリ機関砲4(弾丸各60発)最高時速(推定):750キロ(高度8,500m)上昇力:8,000mまで10分40秒 上昇限度:12,000m 航続距離:850キロ 自重:3,360キロ 全備重量:5,000キロ 全幅:11.1m 全長:9.8m |

|

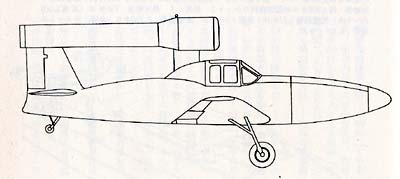

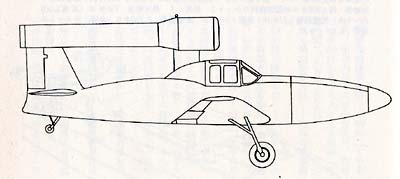

海軍特殊攻撃機「梅花」

ドイツのV1号有翼爆弾に人間が乗った形のもの。終戦時には、まだ設計段階であった。「梅花」は頭部に250キロの爆薬を装備し、パイロットは離陸後、降着装置(脚部)を投下し、片道攻撃にむかうことになっていた。

エンジン:推力360キロのパルス・ジェット1 最高時速(推定):740キロ 航続距離:240キロ 全備重量:1,500キロ 全幅:6.5m 全長:6.9m

|

|

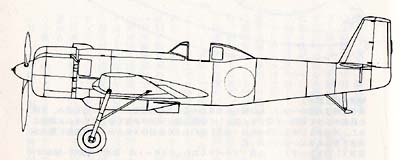

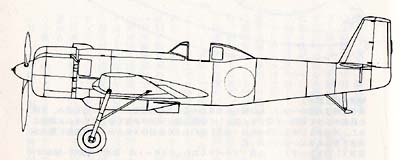

陸軍特殊攻撃機「剣(つるぎ)」(中島キ115)

特攻用に設計されたもので、極度に単純化してある。エンジンは余ったものを取り付け、機体中央部の下のくぽんだ爆弾架は800キロまでの爆弾1個を搭載できる。「剣」は2ヵ月間に設計から試作機第1号製作までやってのけた。試験飛行が行われた1945年6月までに、104機が試作されたが、どれも実戦には使用されなかった。

エンジン:中島ハ35、14気筒空冷星型1,130馬力1 最高時速:550キロ(高度3,000m)航続距離:1,200キロ 自重:1,650キロ 全備重量:通常2,600キロ、最大2,900キロ全幅:8.5m 全長:8.4m |

|

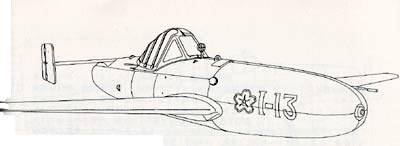

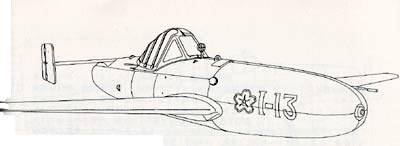

海軍特別攻撃機「桜花(おうか)」(MXY8)

沿岸防衛と侵攻反撃用に考えられたもので、図示の桜花11型は頭部に爆薬1,200キロを装備した人間爆弾である。最初の飛行は1944年11月に行われ、実戦に使用されたのは1945年3月21日であった。それから11日後、「桜花」は戦艦「ウェストバージニア」および輸送船3隻に大損害をあたえる戦果をあげた。「桜花」11型は合計755機製作されたが、実戦に使用されたのは、ごく一部であった。一式陸攻の機体の下にとりつけられて運ばれた。

エンジン:推力800キロの固型燃料ロケット3 乗員:1 最大時速:650キロ(高度3,500

m)航続距離:37キロ 自重:440キロ 全備重量:2,150キロ 全幅:5m |

|

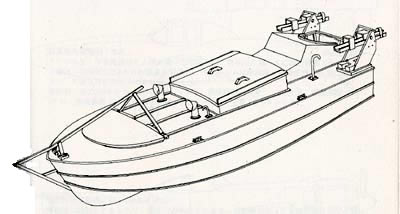

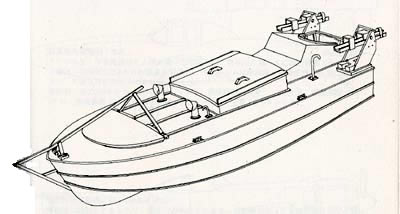

特攻舟艇「震洋」

最後の特攻兵器の―つ。これは艇のへさきに大量の高性能爆薬か、機雷2個を積み、目的の艦船めがけて衝突、自爆する。主として中型艦船に相当の損害をあたえるものと期待された。沖縄および本土決戦のため「震洋」は約6,000隻製作されたが、米軍艦船に重大な損害をあたえるにいたらなかった。

重量:1.25トン〜2トン 全長:5mないし5.4m 速度:時速46〜56キロ動力:自動車エンジン1ないし2 また船尾にはロケット弾2基が装備されている。

|

沖縄で第三十二軍が血みどろの防衛戦をくりひろげている頃、最高戦争指導会議と政府は、東京を最後までまもることを決定した。

1 東京防衛軍を設置 top

そして、一九四五年六月、大本営は、東京防衛軍を設置した。

鈴木首相〔この年の四月、小磯国昭にかわり鈴本員太郎海軍大将が新内閣を組織した〕は、新軍司今官飯村穣中将にむかい、非常の場合といえども、東京を六ヵ月は防衛するようにと望んだ。

飯村中将は、帝都防衛について個人的には疑問をいだいていた。

それというのは、陸軍参謀本部が、首都が孤立したときの食糧供給やゲリラ計画について、飯村中将の質問に、なんの回答も与えなかったからである。

広大な陣地構築計画(主として皇居と市の西部)が心理的、政治的ゼスチュアとして検討された。

敵の攻撃を一年間もちこたえる目的で地下要塞が構築される計画だったが、七月末になっても、その場所はいっこうにきまらず、地買上の問題も困難をきわめた。

それでも構築は、八月二十日ごろに開始されることになった。

しかし帝都防衛をうけもつ地上軍の配備は、八月なかばになっても、ハッキリしなかった。

大本営は、敵は直接東京に侵攻することはありえないと確信していた。

しかし万一の場合には、飯村中将のわずか二万人の東京防衛軍を増援するために、四個師団を投入することを約束した。

東京防衛軍の参謀長は、六ヵ月もちこたえよとの指令に、頭を悩ませ、ダムをこわして東京の下町を洪水にするか、それとも、丸の内の赤レンガの建物で市街戦をやるかなどと、途方もない案まで考えたのである。

こうした案の真の目的は、皇軍は、最後まで首都をまもって死んだと、歴史に記されるのを、望んだことである。

参謀長は、すでに密かに、自分のハラキリの場所をえらんでいた。 |

靖国神社に参拝された天皇、これが天皇の

最後の参拝で、戦後は参拝されていない。

|

陸軍は最悪の事態にそなえて、皇居を長野市の郊外に移すことをきめ、一九四四年以来、長野県松代の洞窟に、臨時大本営をおくため、密かに大規模な工事をすすめていた。

労働者たちは、昼夜兼行で、三つの山に一〇キロのトンネルを掘った。

費用六千万円、のべ七五万人をつかった。

2 敵情を戦術的に判断すれば top

一九四五年五月のナチ・ドイツの降伏と、日本の戦況の全般的悪化につれて、連合国側の情報を収集するのが、しだいに困難になってきた。

しかし七月までに、敵の出方を椎察し、敵に対し圧倒的な兵力を集中するためには、あたらしい情報がきわめて必要になった。そこで日本は、利用できるあらゆる情報を集めて、これまでの判断を修正した。それは、無電傍受による情報と作戦的判断にもとづくものであった。

たとえば、敵の九州への攻撃と偵察は活発でありながら、小笠原の米海空軍基地は、沈黙をまもっている。

だから、戦術的な空襲は、まだはじまっていない。沖縄作戦が、敵の侵攻を遅らせたのである。

従って、米軍は、台風季節のおわる九月末までは、九州と四国に侵攻しないものと判断された。

だが米軍の作戦基地は沖縄、奄美大島、その他本土のちかくの諸島に設置され、拡大されるであろう。

そして、重要な海空前進基地を、九州、四国その他にすすめ、手のすいた欧州から必要な兵力を移動したのち、はじめて関東地方に上陸し、一九四六年春に、東京決戦が行われるものとみられた。

ところで、ソ連が現在のテンポで、極東への兵力増強を続けるならば、八月か九月には、日本に対して行動をおこしうる態勢になる。

3 米軍の上陸順序と時期 top

以上の判断は、四月の予想を大きく修正するものである。

なぜなら、九州への上陸がさきであり、関東への上陸は一九四六年までは行われないだろう、と推測していたからである。

しかし、詳細な点や代案については、全く意見は一致しなかった。

一部の将校は、日本のバラバラな守備態勢をみて、敵はただちに作戦を決定して、伊豆諸島に直進し、一九四五年の秋の終りまでに関東地区に上陸してくるかもしれない、と考えた。

あるいは、もし敵が、九州や関東地区の沿岸防備が進捗していると判断したならば、防備の弱い名古屋付近の伊勢湾と京阪神地区に上陸し、本州の狭い腰部を分断しようとするかもしれない、とも考えた。

侵攻軍は、朝鮮海峡を強行突破し、もっとも防備の弱い日本海沿岸に上陸するかもしれない。

多数の作戦参謀は、侵攻軍は本土に進攻するまえに、まず中文か北支(寧波、上海か山東省南部)、あるいは南朝鮮か済州島を跳躍台にして、本土を大陸から孤立させようとこころみるであろう、という意見だった。

また、これとはべつに――理由のないことではないのだが――敵は海上および海中の封鎖と焼夷弾攻撃作戦を強化するかもしれない。

そして適当な時期に、ゆらぐ日本政府に降伏への最後通告をし、もし拒否すれば、いくつかの重要地点に対し、同時に上陸作戦を敢行するかもしれないと考えるものもいた。

「もし敵が侵攻をせずに、空軍および海軍による圧迫をジワジワとくわえてきたならば、大本営は、もっと危険な局面に当面するであろう」

と、米内海相はすでに一九四四年九月に、幕僚に密かに話していた。 |

少年航空兵の基礎訓練

|

航空総軍司令官の河辺大将と参謀本部の情報部長の有米精三中将は

「大本営の幕僚の大多数は、米軍が一九四五年の終りまでに本土に侵攻することを、実際に待ちのぞんでいた」

と語っていた。

これは日本軍に、米軍に対し、激しい一撃を加える機会を与えるばかりでなく、全面的な補給上の危機で崩壊するのを待つ必要もないからであった。

日本の補給上の危機は、急速に悪化しつつあったので、侵攻が遅れれば遅れるほど、日本は弱体化し、飢えていくのである。

4 米軍の上陸兵力は top

極東に展開された米軍(海兵隊をふくめて)は総計九〇個師団と推定されていたが、このうち約六〇個師団――優勢な砲兵と戦車に援護されて――が日本に対する上陸作戦に使用されるものとみられた。

また米艦隊と航空部隊は、八六〇〇機を出動させて、戦略的および戦術的支援をおこなうであろう。

東洋における英国および英連邦の師団も、一九四五年の終りまでに、六七個師団から八二個師団に増強されるであろうが、対日侵攻に使用されることはないだろう。

一九四五年末までに利用できる英国の陸上基地の軍用機は三四〇〇機に達するが、これはアジアの周辺作戦の支援にだけ使用されるものとみられる。

しかし空母搭載の英軍機七〇〇機は、日本本土の攻撃に、疑いもなく使用される。

また米空挺部隊は、おそらく沖縄基地から九州に対して、使用されるものとみられた。

ところで、日本の戦略家のほとんどは、次の一点において意見が一致していた。

――敵は、殲滅を目的とせず、むしろ特別の目的をもって九州へ侵攻する公算が大きい。

しかし、最後の決戦は、敵が機甲部隊、機械化部隊を活動させるにもっとも適した地形をもち、日本の政治と戦略の中心地である関東平野で行われるだろう――

5 南九州に上陸の可能性 top

東京の防衛司令部には、敵が直接関東に侵攻するのではないかという恐れが、つねに潜在していた。

そこで大本営は、九州から戦略予備軍(とくに機甲部隊)を、いそいで呼びかえすことにした。

九州の防備にあまりに重点をおくと、一九四五年の終りまでに攻撃されたら、関東の防備が手うすになると懸念されたからである。

だが、連合軍が南九州に海空基地を設置しようとしていたことは、疑いの余地はない。

とくにその後にくる関東地区に対する作戦からみてそうであった。

南九州は、沖縄から攻撃しやすく、そのうえ、すぐれた施設もあった。それは知覧〔ちらん〕、鹿屋〔かのや〕、都城〔みやこのじょう〕、新田原〔にいたばる〕の航空基地や、国分〔こくぶ]、鹿児島、宮崎、出水〔いずみ〕の飛行場や、大隅半島の志布志湾、鹿児島湾の海軍基地などである。

はじめ米軍は、五島列島と済州島を占領したのち、北九州に攻撃をくわえてくるのではないかとみられた。

しかしあとになると、まず南九州にやってくるかもしれない、と考えられた。

それというのは、侵攻軍が北九州を攻撃するとすれば、南九州に対するよりも、もっと大きな兵力を投入せざるをえないからである。

そして、これを決行するとすれば、その主力は博多東方の福間〔ふくま〕沿岸に上陸し一部は博多湾と下関・門司地区に上陸するにちがいない。

これにさきだって済州島や五島列島を占領し壱岐、対馬を無力化するであろう。

もし南九州を攻撃するとすれば、その上陸地点としては、宮崎県の住吉海岸〔現在の宮崎市〕か、志布志湾の有明か、薩摩半島の吹上浜の三ヵ所が予想された。 |

中国を進撃する関東軍 上下とも

|

もし侵攻軍が関東地方をねらうとすれば、その上陸地点はどこになるだろうか?

その予想について、日本軍の最高首脳部の意見はかならずしも一致していなかった。

九十九里浜(東金〔とうがね〕、八日市場〔ようかいちば〕地区)と相模湾(相模川の左岸)が、同時に攻撃をうけ、侵攻軍の主力(おそらく一五個師団)は九十九里浜にやってくるかもしれない。

九十九里浜は、東京からはなれてはいるが、上陸が容易であろう。

鹿島灘(鉾田〔ほこた〕地区)も上陸が可能である。

米空挺部隊は、八街〔やちまた・千葉県〕および厚木のちかくの飛行場に降下するだろうし、さらに一部の部隊は、東京湾口を挺する三浦半島、房総半島にも上陸するかもしれない。

そして米軍の戦闘機基地は、まず大島、館山、御前崎に前進することになろう。

6 特攻にたよるのみ top

日本軍の作戦参謀は、特攻機と特攻艇が、侵攻部隊を混乱状態におとしいれるだろうという期待にすがっていた。

事実、特攻作戦は一九四五年六月の御前会議で、河辺虎四郎陸軍参謀次長が述べたように本土防衛成功の鍵とみられていた。

「本土は、ガダルカナルやニューギニアから、けっして遠くははなれていません。

しかし、沖縄の二個師団半の日本軍は、敵の艦砲射撃にさらされながらも五、六倍の米軍に対し一〇〇日間ももちこたえました。

本土防衛のときでも、こうした情勢にすることは不可能ではありません。

こんどは米軍のほうに、はるかな海をこえてくる弱点があり、日本軍にはありません。

わが迎撃戦闘機は、急遽つくりあげた滑走路や地下設備から発進できます」 |

マリアナのB29の基地に対して、空挺攻撃隊を発進させるか、潜水艦搭載機で奇襲を加えるかという案も、真剣に検討された。

そのための飛行機が、三沢基地に準備されたのだが、七月十四日、米空母機によって破壊されてしまった。

ところで、日本の地上兵力の主力は、まだ無傷のまま残っていた。

米軍が、これまで太平洋作戦で成功したのは、主として巨大な数的優位を、狭い孤立化した島の橋頭堡に集中したからである。

日本軍はまだ米軍に、広い陸地での戦いや、戦略的規模の戦いで、いかにうまく戦わせるかという手なみを、見せることができないでいる。

本土では、制限はあるにせよ、縦深も、横幅も、密度もあり、また予備軍も、補給物質も十分であった。

それに、武器と愛国という物心両面にわたる資源を融合して本土を防衛し、我々が地形をよく知り、尊崇する皇土で外国の侵略者を殲滅するであろう。

さらに、もはや引くに引けない瀬戸際なので、防衛の標語は、「勝利か死か!」であり、その精神は“神風”の特攻精神にほかならなかった。

7 過大すぎた特攻の評価 top

一九四五年六月、反撃策について、海軍軍令部は次のような見通しをもっていた。

「海上で侵攻軍を撃滅するため、最大の努力をはらうが、敵の上陸が予想(夏)よりはやかった場合でも、各軍の特攻攻撃により、海岸に到達できるのは、わずか五〇パーセントであろう。

もし侵攻が遅れれば、公海上で敵兵力を殲滅する可能性は、それだけ増大するであろう」 |

海軍軍合部総長も、六月の御前会議でこれと同じ見解をしめしたが、これは侵攻軍の六〇ないし七〇パーセントが海岸に到達するであろう、という総長の以前の見解にくらべ、いくぶん明るい見通しになっていた。

これらの首脳部の見解を検討するため、航空総軍と連合艦隊は、一九四五年七月初め、福岡で図上演習を行った。

想定は一九四五年十月に、米軍一六個師団が、南九州に侵攻するが、このうち六個師団は“Xマイナス七日”に薩摩半島に、一〇個師団は“X日”に宮崎海岸に上陸するというものだった。

参謀たちは、特攻機が約五〇〇隻の輸送船を撃沈、特攻艇がさらに一二五隻を撃沈できると結論した。

そうすれば、敵兵力の約三分の一(五個師団以上)が海上で撃滅されることになる。

もし特攻部隊の兵力を増大するか、もっと多くの敵の輸送船に遭遇すれば、侵攻兵力の三〇ないし五〇パーセントを破壊できると考えるのは、けっして不合理ではないと、多数の将校は考えた。

これらの計算は、かなり控えめなものではあったが、しかし、いく人かの地上軍司令官は、せいぜい一五ないし二〇パーセント(三個師団に相当する)が、現実にちかいであろうと考えた。

「一機一艦」という前提は、甘すぎるというのである。

海軍航空隊の猪口力平参謀は、フィリピンでは、神風特攻機六機のうち一機だけが目標に命中したにすぎないと信じていた。

これは沖縄では、九機に一機の割合いになった。

本土防衛の特攻機パイロットの訓練不足と、連合軍戦闘機編隊の妨害を考えると特攻機の命中率は、たとえ明るい月夜か夜明けに、集結した目標を攻撃したとしても、九分の一ないし一〇分の一になるものと思われた。

8 重点を輸送船団攻撃に top

日本周辺における最後の反撃が失敗したあと、一九四五年七月にいたって陸海軍は、本土防衛のための“決号”航空決戦について意見が一致した。

こんどは、侵攻軍が上陸を開始する直前に、敵の輸送船団と軍隊を撃滅することを目ざしたのであった。

敵護衛艦は、特攻機の日夜の攻撃によって粉砕されているはずであり、輸送船団が、橋頭堡の泊地に錨をおろしているところをねらい打ちしようというのである。

これまで海軍は、敵空母や機動部隊への攻撃を主張していたが、こんどは陸軍の意向に従った。

つまり陸海軍とも、すべての航空兵力を結集して、主として輸送船団を攻撃するというのであった。

地上支援活動も二義的なものとなった。重点はヒット・エンド・ラン戦術におかれた。

この日本防衛の最後の反撃作戦に脇力するのは、陸軍特攻艇七〇〇、海軍特攻艇五二〇〇(一部は一トン爆弾を装備)、さらに残存する潜水艦三八隻、駆逐艦一九隻であったが、駆逐艦は燃料不足のため九州海域以外には出撃できなかった。

すべての重要港湾の入り口には機雷が敷設され、上陸用舟艇に対しては、破壊工作の潜水夫も動員される予定であった。

七月中旬、陸軍は海軍と連絡をとって、防空計画を作成した。

それによると、正規の飛行機一〇〇〇機と特攻機一六〇〇機が、九州、四国、関東地区防衛のために役人される。

また朝鮮、満州、北支から正規の飛行機二〇〇機と、特攻機五〇〇機が、緊急の場合に急派される。

さらに五〇〇ないし一〇〇〇機の特攻機が、八月までに本土で製作されることになる。 |

旭日旗をかかげ中国を進撃する海軍陸戦隊

|

航空総軍に協力するものとして、べつに海軍機五二二五機があった。

このうち一〇〇〇機は戦闘機、四〇〇〇機は護送船団と機動部隊を攻撃する爆撃機で、残りが偵察機であった。

また九州での決戦が始まったときには、台湾から六〇〇機が、沖縄の米軍基地を攻撃する計画であった。

従って、日本は総計一万機以上の飛行機を投入することになるが、その七五パーセントは、練習機をいそいで改装した特攻機であった。

航空総軍は、大阪のちかくの本部から九州地区の作戦を指揮し、海軍は奈良から指揮することになっていた。

9 水際作戦とらぬ各司令官 top

しかし、大本営をとくにがっかりさせたのは、地方の司令官が、水際決戦という「決号」の考えを誤解していることであった。

河辺大将〔航空総軍司令官〕と宮崎中将〔参謀本部作戦部長〕は、もし敵が沿岸平野の一角にとりつき、橋頭堡を拡大した場合、日本軍の火力と特攻兵器では、それを撃破できる保証がないと主張した。

さらに沿岸地域には、重要な航空基地や、主要連絡網や、多くの耕地があった。 |

爆撃を受けた日本駆逐艦の最後

|

ところが、沿岸戦闘部隊は、南太平洋の諸島や環礁を防衛した守備隊の経験から、間違った教訓をひきだし、海岸からはるかにはなれた陸地に陣地を構築する傾向があった。

それは敵の艦砲射撃を回避しようという気持なのだが、敵に橋頭堡を占拠、強化、拡大する時間を与えないという 「決号」の基本的な構想に反するものであった。

硫黄島の経験こそ手本にすべきで、ガダルカナル、ブーゲンビル、マリアナ、レイテの二の舞いをしてはならない。

大本営の参謀は、現地を視察してこのような食いちがいを発見したので、あらためて戦闘教範を発行しなければならなかった。

10 水際作戦を徹底化 top

ところで、本土決戦の精神は、第一総軍が七月中旬に発した次のような大網のなかに要約されている。

「本土作戦は、敵侵攻兵力をすみやかに捕捉殲滅する決戦である。

最後の勝利のカギは、敵を、水際で撃滅するにある。

決戦地域は、敵の計画に関係なくきめられねばならない。

すなわち、その地点で、敵をして戦うようにさせることである。

攻撃は、各人が水際で、敵と刺しちがえる決意をもって、敢行しなければならぬ」 |

太平洋諸島の戦闘の経験からみても、敵が、海岸にとりついてから、物資を揚陸する泊地や桟橋や飛行場を構築するためには、約一週間が必要である。

この期間には、まだ米軍の橋頭堡は弱体である。

防衛軍ができるだけすみやかに総力を結集して、攻撃を集中するのは、まさにこの時期である。

事実、第二総軍は、海岸にとりついた敵に対し、一週間以内に三対一の割合いの優勢な沿岸防衛兵力を集結し、侵攻兵力を撃退する作戦を準備していたのである。

水際戦闘を厳格に実施させるために、陸軍参謀本部の幕僚のうち“必要でない”すべての将校は階級をとわず、大体自分の故郷の地区の戦闘部隊へ転出させられた。

これらの将校は、決戦に直接参加することを切望していたのであった。

11 九州の防衛準備は進捗 top

九州と四国の作戦準備は関東地域よりも、ずっと進展していた。

九州における消耗品の貯蔵は、満足すべき状態にあり、弾薬は「決号」作戦が要求する量に対し一〇○パーセント、燃料は九四パーセント、食糧は一六四パーセントであった。

しかし九州地区でさえ、八月三十一日に完了する予定の第三次動員の装備の貯蔵は、約半分しかなかった。

関東地区では、まだ弾薬の貯蔵はできておらず、食糧の貯蔵も必要量のやっと半分を完了したにすぎなかった。

陸軍の査察官は、陣地の多くは原始的で、オモチャのようで、中途はんぱな手づくりであると酷評した。

また司令官たちは、召集兵の過半数をしめる中年兵には、炎天下で塹壕を掘るという激しい仕事をやりぬくスタミナがないと、こぼしていた。

しかし“難攻不落”のラバウルから帰還した一幕僚は、鎌倉、江の島、大磯の防衛設備を視察して、すばらしい仕あがりだといい、九州の防衛は実に強力である、と述べた。

もっとも、それはごく少数のものの感想にすぎなかったのだが……。

top

**************************************** |