|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

十章 すべての気体を液体に〈魔法びん〉――化学実験室からの家庭用品

1 気体液化競争の始まり top

一八二三年三月五日、ここロンドンの王立研究所の一室では、わかい科学者マイケル・ファラデー(一七九一年〜一八六七年)が、慎重な手つきで実験の最中である。

閉じたガラス管のなかに入れたものを、火であぶっているらしい。

管のなかには、草色の気体がいっぱいたちこめているのがみえる。

実験室のドアがあき、知り合いのパリス博士が入ってきた。

「おや、ガラス管の内側にあぶらがついているよ。汚れた管で実験するなんてきみらしくないね」

パリス博士がひやかすような調子で、ファラデーの実験机の上をのぞきこんだ。 |

|

|

|

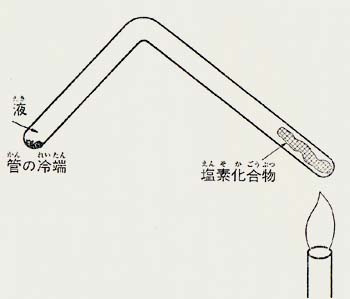

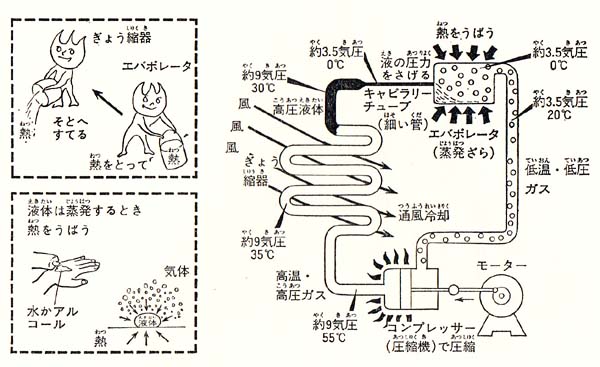

図52 ファラデーと塩素の液化実験図 |

たしかに管の内側には、ほんの少しだがあぶらのような液体がへばりついている。

そんなはずはないのに、という顔をしながらファラデーは、もう一度実験をやりなおそうとして、そのガラス管の口をやすりで切り落とした。

そのとたん、おどろいたことに、管のなかみは爆発し、液体は消えてしまった。ファラデーは、なにがなんだかわからないとつぶやきながら、もう一度実験をやりなおし始めた。パリス博士は、このふしぎなできごとに心をのこしながら、ファラデーの先生のデービーに会う約束があるので、いそいで帰ってしまった。

翌朝、ファラデーからパリス博士に手紙が届いた。なかには、

「昨日あなたがお気づきになったあぶらは、液体の塩素であることがわかりました」

とひとこと書いてあった。

ところがその朝、ファラデーの先生のデービー(一七七八年〜一八二九年)は、自分の実験室で、昨日のファラデーと同じ実験をしていた。

昨晩、パリス博士の語るファラデーの実験のふしぎな液体の話を、おどろいた様子できいていたデービーは、しばらくぼんやりしていたが、「明日、私がその実験について、謌べてみよう」といった。

デービーは、これは大変な発見につながるかもしれないと、さとったのである。

そして、翌朝、大いそぎで、実験を開始したわけだ。

それから一週間後、ファラデーが自分の実験結果をまだ発表しないうちに、デービーは「私は、塩素や炭酸ガスや亜酸化窒素ガスなどの気体を、はじめて液体にしました」と、いそいで世間に発表してしまった。

このようにデービーが弟子の発見を横どりしてしまったほど、気体を液体に変えるという実験は、当時はかなりの大問題だったのだ。

2 気体と液体は同じものか top

やかんの水(液体)がわいて水蒸気(気体)になる。

この水蒸気が、冬の冷たい窓ガラスにつくと、もとの水(液体)になったり、氷(固体)の美しい結晶になったりする。

このように、水については一つの物質が気体・液体・固体と姿を変えることは昔から知られていた。

しかし、そのほかの物質も同じように姿を変えるものかどうか、自信をもって断言できる人は、この時代にはほとんどいなかった。

なかには、フランスの大化学者ラボアジェ(一七三四年〜一七九四年)のように、

「木星や土星のようにものすごく冷たい場所に空気をもっていけば、空気は目に見えない気体のままでなく、液体、私たちにとっては、全く新しい種類の液体になるかもしれない」

と予言した人もいたが、そう考える人は少なかった。

空気や二酸化炭素のような気体は、どんな温度でも気体だろうし、液体のアルコールから蒸発した気体のアルコールが、またもとの液体の形にもどれるのかというと、それは疑問だというのが、当時の科学者の考えだった。

ラボアジエの時代には、近代的な化学の研究が始まったばかりで、気体の研究がとても盛んだった。

いろいろな気体をまぜて新しい物質を作ってみたり、気体を水にとかしたり、さまざまなこころみがされていた。

その中には、気体を入れ物に入れて押し縮め、性質が変わるかどうかしらべていた学者がいた。

時間がたつにつれてそういう学者のなかから、気体を押し縮めていたところ急に手ごたえがなくなって、気体の体積がちぢまり入れ物の壁に液体のしずくがついたと報告する者も、二人ほどでてきた。

しかしこれは実験の途中で偶然に起こったことなので、ほかの学者たちの注意をあまりひかなかったらしい。

だから、今までだれも考えつかなかった、気体を液体に変える実験を、それも当時ヨーロッパで一流の科学者デービーがしてみせたということで、学者たちの眼をそばだたせたのだった。

3 永久気体はあるか top

おだやかな人がらのファラデーは、デービーのしわざをうらむこともなく、そのあとも、さまざまな気体を液体に変える実験をつづけた。

ファラデーの初めの実験では、とじたガラス管の中で塩素の化合物をあたためたとき、化合物が分解して気体の塩声がどんどんでき、管のなかが五十気圧もの高圧になり、その高圧の塩素が管の端の冷たいガラスにさわって、冷えて液体になったのだった。

ファラデーは、そのあとの実験でも、同じように、高圧と冷却という方法で、硫化水素、二酸化イオウなどいろいろな気体を液体にすることに成功した。

しかしそのファラデーにもどうしても液体にできない気体があった。

三〇〇気圧の高圧でも液化しない、酸素・窒素・水素だった。

多くの科学者は、あの実験のうまいファラデーでもだめなのだから、この三つの気体はどうしても液体にはできない「永久気体」なのだと考えた。

勘のよいファラデー自身は、もし気体の温度をうんと下げることができれば、実験は成功するのではないか、と思っていたらしい。

しかし当時はそんな低い温度を作り出せる方法はなかったのだった。

それから五十年たった一八七七年のクリスマスイブ、フランスのパリで、酸素を液体に変えたと二人の学者が同時に報告して、学者たちを驚かせた。

カイユテとピクテの二人が、それぞれ別々の方法で、永久気体と思われていた酸素を液体に変える実験に成功したのである。

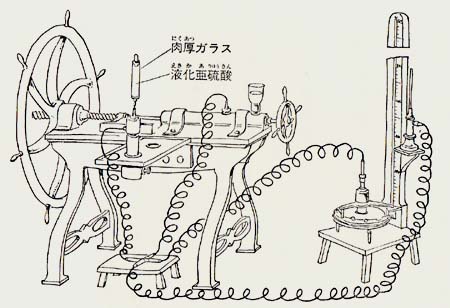

フランスで大きな製鉄会社を経営する金持ちのカイユテ(一八三二年〜一九二二年)は、気体に圧力をかけて押し縮める装置を作って、気体を液体に変える実験をしていたが、あるとき、機械が故障して、押し縮められた気体がもれてしまった。

もれた気体は、白い霧になって空気中にとびだした。

この偶然が、カイユテの液体作りの成功のきっかけとなった。

この白い霧は、なかの気体が液体になったものだったのだ。

高い圧力で押し縮めた気体を、細い穴からふきださせると、気体の温度は急に下がって液体になるらしいのだ。

カイユテはさっそくこの新しい方法で、酸素を液体にする実験にとりかかり、見事に酸素の霧を作り出した。 |

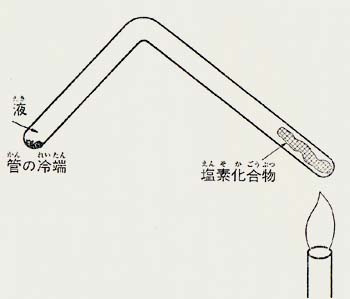

図53 カイユテの酸素液化装置

|

ピクテ(一八四六年〜一九二九年)は、圧力をかけるだけでなく、気体をうんと冷やさなくてはだめだと考えて、まず液体になりやすい二酸化イオウの気体を液化し、この冷たい液体で二酸化炭素の気体を冷やして液化し、次にこの二酸化炭素の冷たい液体で冷やした酸素を押し縮めて圧力をかけ液体にしたのである。

しかしカイユテの液体酸素は霧のようなものにすぎず、ピクテがつくった液体酸素も、ポトポト流れるしずくほどのものにすぎなかった。

しかし、学者たちは色めきたった。永久気体などはないのだ。よし、もっとたくさんの液体酸素を作ろう。

いや液体水素や液体窒素も作れるかもしれない、と張切った。

その中の一人は、ジェームズ・デュワー(一八四二年〜一九二三年)というロンドンの王立研究所の、小男の教授であった。

このスコットランドの宿屋の息子は、小さいときに氷のはった池に落ちてからは病弱になり、戸外で遊ばず、村の指物師のところに入りびたっていた。

このため手先がすばらしく器用になり、科学者となってからも、実験の名手といわれるようになった。

デュワーは生まれつき気が短く、仕事仲間やほかの科学者たちと衝突ばかりしていたが、芸術家肌で勘のするどい学者であった。

カイユテたちの報告をきいたデュワーは、自分の仕事場であるこの王立研究所の先ぱい、偉大な化学者ファラデーのたましいが、気体液化の研究をつづけるように、このデュワーに命じているような気がした。

そしてすぐにカイユテと同じ装置をパリからとりよせ、数ヵ月後には研究所の公開講演で、見学者に液体酸素のしずくをみせるまでに、実験をすすめていた。

4 液化した気体を何に入れる top

学者たちが、永久気体を液化できると自信をもったのには、カイユテの成功のほかにもう一つ原因があった。

イギリスのアンドリュースとオランダのファン・デア・バールスという二人の学者が、気体の圧力と温度を変えると、気体の体積がどう変わるか、くわしく研究した結果がわかっていたからである。

この報告を見ると、気体を液体にするためにはどのくらいの圧力をかけ、どのくらい低い温度にすればいいかがわかるのだった。

これまでのように、むやみに高い圧力をかけるだけでは、気体は液化しかいこと、なによりもまず気体の温度をぐんぐんと低くする必要があることが、この報告ではっきりしたのだ。

だから永久気体の液化の競争は、「低温作り競争」でもあった。

問題はこの低温をどうやって作り出すかだった。

カイユテの報告から六年後、ポーランドの二人の学者、ウロブレフスキーとオルセフスキーが、カイユテの装置を改良して、マイナス一三〇度という低温を作って、今度は霧やしずくでなく、たっぷりたまった液体の酸素を作ったが、ここからさきの低温作りは、いっこうに前進しなかった。

そしてこの温度では、水素を液化させるにはまだまだ高すぎた。

低温作りのほかに、もう一つ問題があった。

それは、液体の酸素や水素を、長い間ためておく入れ物である。

なにしろマイナス一三〇度という低い温度でないと液体でないのだから、普通の入れ物に入れると、液体酸素はできるそばから、ものすごいいきおいで沸騰して、あっというまに蒸発してしまう。

液体酸素を床にこぼすと、まるで熱いフライパンの上に水をこぼしたように、液体がとびはねて沸騰し、消えていまうのだ。

これでは液体の性質を研究したくてもできない。

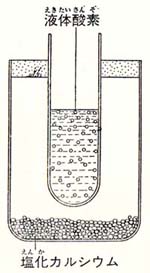

そこでカイユテは、二重にしたガラスの容器を考えた。

外側にもう一つ壁を作れば、外側の熱が内側の入れ物にとどきにくい。

また、あいだによく水を吸う塩化カルシウムを入れたのは、壁のあいだの水分(水蒸気)をとりさるためだ。

水分があると、なかの壁の外側に霜が真っ白についてなかが見えなくなってしまう。

なかからどんどんガスがでるので、ふたはとびだしてしまうので、ふさげない。

しかしこの入れ物は、まだ不充分なものだった。 |

図54 カイユテのガラス容器

|

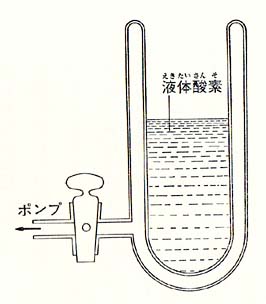

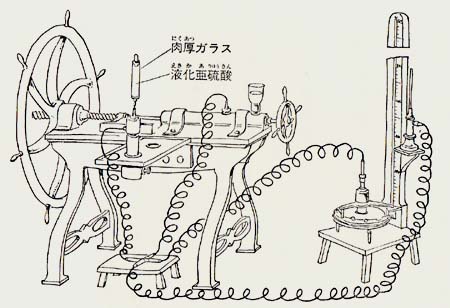

もっとうまくできているのが、ポーランドのオルセフスキーたちが考えた入れ物であった。

二重のガラス壁に囲まれた塩化エチレンの中に液体の入れ物がつかっている。

外側の入れ物は真空ポンプにつながっていて、なかの圧力を低くしてあるので、塩化エチレンはどんどん蒸発し、その時にまわりの熱をとりさるので、大変低温になる。

この入れ物でも液体酸素は沸騰してしまうが、実験をするおいたぐらいは、液体であったので、便利だった。

デュワーも、はじめはこのポーランド式の入れ物を使っていた。

5 デュワー瓶の発明 top

王立研究所は、学者でない人々とに科学の実験をして見せたり話をしたりする催しを、百年もまえからつづけていたが、デュワーはその催しで、時々液体酸素をこの入れ物に入れて、人々にみせていた。

一八九三年の催しの日、デュワーは、みなれない入れ物をもって講演の席にあらわれた。

人々がおどろいたことに、この入れ物のなかに入っている青色の液体酸素は今までとちがって、沸騰していなかった。

しずかな液面を前にしてデュワーは、この入れ物の秘密を説明した。

「私は液体酸素の新しい入れ物を作りました。これがそうです。

三十年も昔、私がまだ低温の研究をしていなかったころ、私は実験のために、熱をさえぎる二重の金属の壁の入れ物を作り、そのあいだの壁を真空にしてみたことがありました。

その時に熱をうまくさえぎれたことを思いだして、今度はなかが見えるように、ガラスで二重壁の入れ物を作り、その壁の間の空気をポソプでぬいて、真空にしてみました。

その結果はごらんのとおりです。

この入れ物は、とてもよく外側からの熱をさえぎるので、液体酸素よりもっと温度の低いものでも入れておけるはずです」 |

話し終ったデュワーは、入れ物についている栓をひねった。

するとヒューッという音がして、壁の間に空気が入った。

と、たちまち今までしずかだった液面はゴボゴボとわきかえり、みるみる液体酸素がへり始めた。

人々は真空の威力に、いまさらながらおどろいてしまった。

後にデュワーは、真空にしたガラス壁の内側に銀メッキをして、熱を反射するようにこの入れ物を改良して、もっと完全に熱を通さないようにした。

低温の研究のときは、この入れ物はすばらしい威力を発揮したので、人々はこれを「デュワー瓶」とよぶようになった。

デュワーは、液体酸素をデュワー瓶に入れて、イギリスの皇太子に贈ったそうである。

ドイツのワインボルト、フランスのダルソソヴァルも、同じころに二重壁の真空ガラスびんを発明したといわれるが、デュワーの低温の研究が有名なので、この名前が広まったのだろう。

デュワー瓶は、そのうちに、人々の日常生活でも、便利に使われるようになった。

日本にドイツ製のデュワー瓶がはじめて輸入されたのは、一九一〇(明治四十三)年前後である。

冷たいものは冷たいままに、熱いものは熟いままにおいておけるこのふしぎな瓶を、人々は「魔法瓶」とよんでめずらしかった。 |

図55 デュワーの容器

図56 デュワー

|

日本ではじめて国産の魔法瓶を作って売りだしたのは、八木亭二郎という人である。

この人は電球を作る会社につとめていたので、電球のなかを真空にする技術を応用して、魔法瓶を作ったのだ。

その頃は魔法瓶は高級品で、金持ちしか買わなかったが、第二次大戦後はどこの家でもみられる品ものになった。

デュワー瓶を考案したデュワーは、一八九五年に、低温競争に勝つ新しい手段を手に入れることになった。

この年、イギリスのハンプソンとドイツのリンデが、小さな穴を通して気体を膨張させると、気体の温度が下がる現象(ジュール・トムソン効果)を利用して、空気を液体にする新しい装置を作り上げたのだ。

この新しい気体液化の方法を応用して、デュワーは、装置の重さ二トン、使ったパイプの長さ一万メートルという巨大な装置を組み立て、液体空気で充分に冷やした水素の気体をもとに、一八九八年にデュワー瓶のなかに、マイナスニ五三度の液体水素を二十立方センチだけ作ることができた。

世界ではじめての液体水素であった。

これ以後も低温競争はつづき、十年後に最後の永久気体といわれたヘリウムがマイナス二六九度で液化されると、このような低い温度では、入れ物のなかの液体が、一人でに壁をはいあがって外にこぼれだすとか、電気がひどく流れやすくなるとか、常識では考えられないふしぎな現象が次々と起こることがわかり、こういうことを調べる新しい物理学(低温物理学)という学問がおこることになった。

現在では、液体ヘリウムの性質を利用して発電をしたり、磁気浮上列車(リニアモーターカー)を作ったりする研究も進んでいる。

また、宇宙へとびだすロケットの液体燃料には、液体水素や液体酸素が使われているが、それをつめたロケットの胴体は、ちょうど魔法瓶を大きくしたような構造になっている。

6 冷凍庫・冷蔵庫・液体空気

《特別よみもの》 top

実験室の気体液化競争や低耻作り競争は、日常の生活にそれを応用したり、人間の生活に役立つものを作り出したりするために行われたのではない。

学者たちが、なぞをときおかずおもしろさにひかれて、挑戦をつづけた競争だった。

しかしこれとはべつに人間の生活に低温をもちこみ、便利な生活をするために低温づくりの研究をすすめた人たちもいた。

べつとはいってもこの人たちの研究と実験室の研究は、たがいにたすけあいながら、低温の階段を下がっていったのである。

大昔、人類が文明といえるものを持ち始めたメソポタミヤ時代から、ついこの間ともいえる十九世紀まで何千年ものあいだ、人間が利用できる低温は、天然の風・水・氷しかなかった。

食物をたくわえるときは、洞窟や井戸の冷たさにたよるぐらいしかなかった。

一八五〇年頃、つまり明治維新の直前になると、アメリカでは、家庭用の冷蔵庫をそなえる家がかなりでてきたが、それは壁を二重にし、熱を通さない石で内側をおおった木の箱だった。

なかに氷を入れその上に食品をのせた。

氷は冬のあいだに川や湖にはったものを切りだして、深い穴や洞窟にためておいてそれを使った。

アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンの家には、大きな貯氷場があったという。

一方、機械で低温を作り出すこころみも、この当時から始まっていた。

一八六〇年、フランスの彼は、アンモニアガスを細い穴からふきだして温度を下げる冷凍機を考案した。

二年後、ロンドンの万国博覧会にこの冷凍機が出品され、次々に大きな氷のかたまりを作ってみせて、世間の人の眼をおどろかせた。

彼は同じ原理の家庭用冷蔵庫も設計したが、使い方が複雑で冷えるのに時間がかかり、そのうえ高価だったので、買う人は少なかった。

現在、たまに家庭でもみられるガス冷蔵庫は、この原理を応用したものである。

彼のほかにも冷凍機や冷蔵庫を考案するものがあらわれ、それを船や貨車にとりつけて、肉を牧場地帯から都市に運ぶくふうも始まった。

当時はジャガイモを食べる習慣が広がった時期なので、これを保存するためにも冷蔵庫は必要だった。

デュワーが低温作りに利用したリンデの空気液化装置は、一八九五年に発表されている。

この機械は押し縮めた空気を、なんども細い穴からふきだして、つめたくして液体にするしかけだった。

この時には電気のモーターが発明されていたので、小型で力の強い圧縮機が作られていたし、機械を作る技術がすすんだので、気体を高い圧力で押し縮めても、隙間からもれないようになっていて、たてつづけに空気を液化できる力が、この装置にはあった。

そしてこれ以後、液体空気は安く大量に手に入るようになったのだ。

液体空気が実験室で低温を作るときに利用されたのは、気体液化競争のところで説明したとおりなのだが、リンデたちは、そのためにこの装置を発明したわけではない。

液体空気でものを冷やしたり、酸素と窒崇がまざったままで液体になっている液体空気を液体酸素と液体窒素にわけて、それぞれを利用しようと考えていたのだ。

リンデが液化装置を発表した年、もうその利用法の一つがあらわれていた。

フランスの化学者、ルーシヤトリエが、酸素ガスとアセチレンガスをまぜた気体に火をつけると、鉄をはじめいろいろな金羆がとけるほど高い温度の炎を出すことを、実演でしめしたのだ。

世間は泥棒がこれを使って金庫をおけるのではないかと心配した。

そして、実際にロンドン郵便局の金庫を、この炎でやぶった強盗があらわれた。

しかしこの高温の炎は、ビルの骨組み・橋・船の建築になくてはならないものとなり、たちまちのうちに広く使われるようになった。

酸素・アセチレン炎用の酸素は、初めは化学的方法か、水の電気分解で作られていたが。

リンデが一九〇一年に、液体空気から液体酸素だけを取り出す方法を考えだしてからは、高圧ボンベに入れてもち運べるようになって、この酸素が使われるようになった。

病院、舞台照明など、酸素の使い道はほかにもあったが、第一次・第二次大戦の兵器や戦車や船、自動車工業の発達など、大量の溶接作業が必要な時代がくるたびに、アセチレン炎用の液体酸素がたくさん必要になり、液体空気製造工泉は、リンデも思いがけないほどの大工業に成長してしまった。

第二次大戦後、日本でも大量に酸素が必要になった。

銅を作る方法が、電気製鋼法から酸素製鋼法に変わったためである。

酸素製鋼法とは、炉のなかの真っ赤にとけた鉄のなかに、酸素ガスをふきこんで不純物を燃やしてしまい、数十分のあいだに、銑鉄から鋼を生産する方法である。

日本は世界にさきがけてこの方法を取入れたので、日本の製鉄業は世界一の大工業に発展したのである。

液体空気から酸素だけを取り出すと、あとには、窒素とごく少量のネオンやアルゴンが残る。

昔はこれはほとんどすてられていた。しかし、これは大変もったいないことだ。

余った液体窒素を利用しようとして、発展したのが、食糧品や薬を冷凍して保存する冷凍工業である。

こうしてスーパーの棚に冷凍食品がならぶようになったわけをたどると、戦争や製鉄業など、思いがけないことに関係があることがわかる。

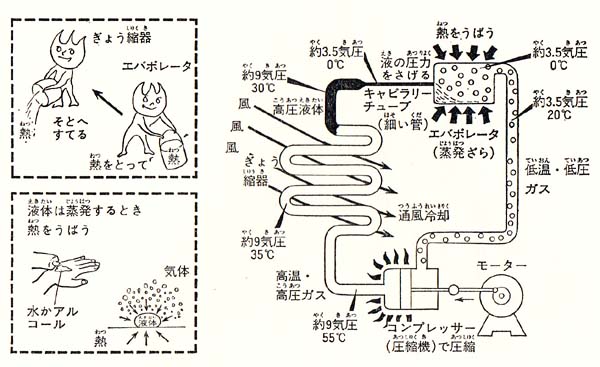

では家庭のためにはどのように低温が作られていたのだろうか。

工業用に大型の冷凍機や液体空気製造装置が働いていたあいだも、家庭では、氷の冷蔵庫があるだけだった。

しかし第一次大戦が終わると電気で気体を圧縮する、小型の電気冷蔵庫の考案が、ヨーロッパとアメリカでいくつも生まれた。

実用的な家庭用電気冷蔵庫をはじめて完成したのは、スウェーデンの技術者、プラテンとミュンターだった。

冷蔵庫の中で使われていた気体は、初めはアンモニアガスや二酸化イオウガスなど、圧縮しやすいけれど人間の体や金属をいためる気体であったが、現在では安全なフレオンガスに変っている。 |

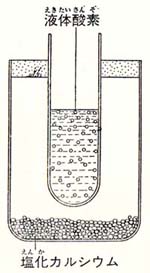

図61 家庭用冷蔵庫のしくみ

|

top

**************************************** |