|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

七章 窓――採光と人々のくらし

1 窓の始まり top

家のなかの明かりというと、だれでもまっさきに思いうかべるのは、電球とか蛍光灯といった、電気の明かりだろう。

いまでは電灯なしの生活など考えられないが、電灯が一般の家庭に使われるようになってから、実はまだほんの数十年しかたっていない。

民俗学者の柳田国男が昭和十八年に書いた『火の昔』という本には、はじめて電灯がともされたときの、人々のおどろきやよろへびが、生き生きとえがかれている。

そして、それまで私たちの祖先が、家の中を明るくしようとどんなに苦心してきたかについても、くわしく書かれている。

また、ガス灯やアーク灯、エジソンの電球の発明にまつわる物語は、この全集に取上げられているので、参照してほしい。

ここでこれから話をしようとしている明かりは、ガス灯や電灯のような人工的な明かりとはちょっとちがう。

太陽、つまり自然の光を利用した明かりの話なのだ。

もっとはっきりいえば、窓の話である。

こういうと、みなさんは、なあんだと思うかもしれない。

ガラス窓から日がさしこむ、明るい部屋てすごすことになれた私たちぱ、それを当然のことだと思っている。

ではもし窓がなかったら、家のなかはどんなだろう。

電気をつければいいって? その電気もなかったら?

実際、電気も、ランプさえもなかった昔、人々は出入口のほかにあいたところのない、うす暗い家に住んでいたのだ。

窓の歴史が始まるのは、人類が家をつくって住むようになってからのことだ。

だから、住いの歴史をしらべれば、窓の起源や発達のようすがわかるかもしれない。

人類がいつ頃誕生したのか、まだはっきりわかっていないが、アフリカでは百万年以上前から、猿人とよばれる人たちが、石器を使い、獲物をとって暮らしていた。

だが、その頃の人類はまだ家をつくらず、いまの類人猿のように、夜は木の上で寝ていたらしい。

2 洞窟生活での明かり top

元々、天が家を作るのは、雨や風をふせぎ、危険な動物や侵入者から身を守るためだった。

木からおりた人類が、そのために最初に利用したのは、自然の洞窟や岩かげてある。

昼間は、洞窟のなかにも、出入口から外の光が入ってくる。

しかし、人類がその光を明かりとして積極的に取入れたとはいえないだろう。

原始時代の人々は、起きている時間のほとんどを、食べ物さがしにあてなげればならなかった。

家はただ、帰って寝るためだけのものだったのだ。

だから、家のなかが暗くても、べつにこまらなかった。

それに、洞窟に住むようになった人類は、もう火を使うことを知っていた。

火の発見そのものは、今から百数十万年もまえにさかのぼるといわれているし、五十万年前に北京原人が住んでいた洞窟からは、火をたく炉もみつかっている。

(くわしいことは、このシリーズの第一巻『原始時代の発明発見物語』を参照。)

たき火から、火のついたまきを一本手にとれば、それはもう、立派な松明である。

洞窟に近づく肉食獣を追いはらおうと、とっさに燃えさかる薪をふりかざした原始人は、その光が明々とあたりを照らしだすのに気づいただろう。

人工的な明かりの歴史は、そんなことから始まったのかもしれない。

このように、洞窟生活の間は、出入口から入る光と、炉の火の明かりで充分だった。

では、自然の明るさを取入れるために、出入口のほかに窓を設けるようになったのは、いつ頃からだろうか?

はっきりしたことはわからないが、少なくとも人類が洞窟をはなれ、自分の手で住いを作るようになってからのことだろう。

3 いろいろな条件と窓 top

ところが、ここに一つ問題がある。

それは、人々が窓に期待するものが、住んでいる場所の気候風土、住いの構造、それにその時々の政治や社会の情勢によって、大きく変わってくることだ。

たとえば、エジプトのような乾燥したところでは、昼間は暑くても、夜になると大変冷えこむ。

日中の強い日ざしや熱風が、家のなかに入ってきてはこまるし、夜の寒さもふせがなければならない。

この場合は、明るさを犠牲にしても、窓は小さいほうがいいわけだ。

きびしい自然のなかで生活するために、窓の全くない家が作られることもあった。

そのためか、モロッコに住むベルペル人という民族の言葉には、「窓」にあたる単語がない。

窓を小さくするのは、外敵の侵入を防ぐためでもある。 |

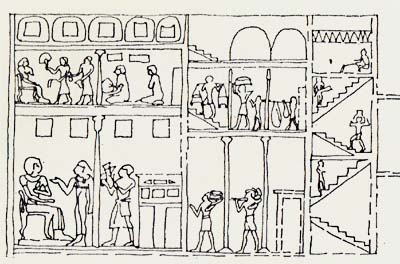

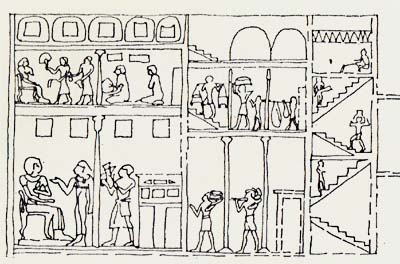

図31 古代エジプトのすまい

|

エジプトやシリアは、古くから、他民族の侵略にさらされてきた。

身を守るためには、扉をかたくとざし、窓はできるだけ小さく、数も少なくしなければならなかった。

それでも人々は、なんとか家のなかを明るくしようと工夫をこらした。

古代エジプトやギリシャの住いを見ると、まず目をひくのぱ、屋敷の真ん中にもうけられた、中庭とよばれる広い空間だ。

屋敷のまわりには頑丈な壁がめぐらされ、その壁にそって部屋がならんでいる。

建物と壁にかこまれて日陰になったこの中庭こそ、強い日ざしをさけて、明るさだけを家のなかに取入れようという古代人の知恵だった。

そのために、各部屋の出入り日今大きな窓は、全部中庭に面してあけられている。

屋敷の外側にひらいた窓は、あるとしてもとても小さく、そこから敵が入りこむ心配はない。

しかも、その小さな窓には、粘土や木でできた窓格子がはめられている。

格子を通った光はさらにやわらげられるし、この格子が外からのぞかれないための目隠しにもなっているのだ。

まわりに壁をめぐらして、真中に中庭を設ける形の住い(これをコートヤード・ハウスという)は、いまでも地中海沿海のあちこちに見られる。

また、アジアでも、古代から文明のさかえた地域には、この形の住いが残っている。

もっとも、中国や朝鮮の場合には、日ざしをさけるためというより、家の守りを第一に考えて作った結果であるらしい。

暑さが同じでも、雨が多くて温度が高いと、エジプトとはちがった形の住いが発達する。

風通しをよくするため、家はできるだけ開放的につくらなければならない。

東南アジアの住いには、四本の柱の上に屋很がのっているだけで、壁の全くない家もある。

そして雨のときだけ、雨よけのブラインドをおろすのだという。

敵におそわれたらどうするのかって?

きっとその民族の歴史は、そんなことを心配する必要のない、平和なものだったのだろう。

それとも、侵入される危険をおかしても、部厚い壁にかこまれた家などには、むし暑くてとても住めたものではないというのかもしれない。

いずれにしても、住いというものは、そういういろいろな条件がからみあって、いまある形に整えられてきたのだろう。

4 窓の明かり top

さて、開放的な家の場合には、わざわざ明るさを取入れるための窓をあける必要はないし、暑い地域では、むしろ家のなかに入る光をしぼることに注意がむけられてきた。

だから、明かりとりとしての窓の起源は、もっと北の地方にもとめたほうがいいかもしれない。

原始的な竪穴住居では、出入口があるだけで、なかの暗さは洞窟住居と変わらなかった。

だが、寒い地方では、暖をとるために家のなかで火をたいただろう。

せまい家のなかで火をたくとなると、どうしても煙の逃げ道をつくってやらなければならない。

そこで、出入口のほかにはじめて、煙だしのための孔があけられた。

この孔は大抵高いところにあったから、そこから光がさしこんで、家のなかはかなり明るくなった。 |

図32 登呂の復元住居

|

(静岡県の登呂遺跡には、この型の竪穴住居が復元されているので、もし行く機会があったら、なかに入ってみよう。

どのくらいの明るさか、わかるだろう。)

おそらくこの煙だしの孔が、窓の原型になったのだろう。

人類が食べ物となる動稙物をもとめて移動生活をしていたころは、野外が生活の中心で、家はただ帰って寝るところにすぎなかった。

しかし、畑をたがやして作物を作るようになり、人々が一個所に定住し始めると、雨の日などに家のなかでする仕事もふえてきた。

そして、家のなかをもっと明るくしたいという願いが生まれた。

けれども、その願いは、簡単にはかなえられなかった。

その頃の家は、雨や風をふせぎ、危険な動物や敵から身を守るための避難場所でもあったからだ。

明かりとりのために窓を大きくしたり、数をふやしたりすれば、それだけ危険はます。

だから、窓は最初、おそるおそるあけられたにちがいない。

5 ヨーロッパの暮らしと窓 top

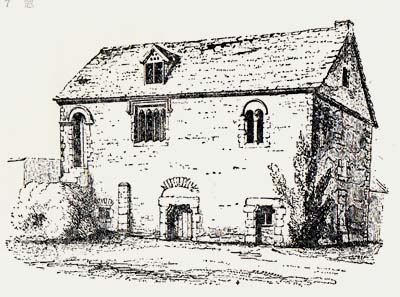

ところで、二十世紀のフランスの有名な建築家、ル・コルビュジエ(一八八七年〜一九六五年)は、「ヨーロッパの建築の歴史は、窓との格闘の歴史である」という言葉を残した。

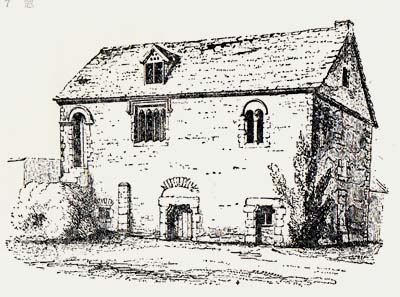

ヨーロッパの住いは、普通、石造りや煉瓦造りだが、石や煉瓦を積上げて作った壁に、大きな窓をおけるのはむずかしい。

あまり大きなあなをおけると、その上の重い石や煉瓦を、ささえきれなくなってしまうからだ。

それでも建築家は、たんとか家の構造を弱めずに、窓を大きくして光を取入れようとちえをしばった。

「窓との格闘」という言葉にぱ、建築家のそういう苦心がよくあらわれている。

確かにヨーロッパの人々ほど、窓からさしこむ日の光に強いあこがれをいだいた人々はいない。

また、冷たい雨や風をさえぎり、しかも光は通す理想的な窓をもとめて、さまざまな努力がかさねられたのも、寒さのきびしいヨーロッパならではのことだった。 |

図33 ヨーロッパの石づくりの家

|

そこで、このさきはヨーロッパの窓の歴史を中心に話をすすめることにしよう。

6 光を通すもので窓をおおう top

では、いつ、だれが光を通すもので窓をおおうことを思いついたのだろう。

インドの古い伝説に、窓にすきとおった水晶の板がはめこまれた美しい宮殿がでてくるという。

ことによると、光を通すものを窓にはぱめこもうと、最初に考えたのはインド人だったのかもしれない。

しかし、世界殼古のゲフス窓が見つかったのは、インドではなく、ヨーロッパの都市だった。

イタリアのナポリの近くに高石ボンベイは、西暦七九年のベスビオス火山の噴火で、一瞬のうちに埋もれてしまったローマ帝国の都市である。

ポンペイの遺跡の発掘により、当時のローマ人の生活について、いろいろなことが明らかにされた。

そして、当時まだ貴重品だったガラスが、ボンベイの公衆浴場の窓にはめられていたこともわかったのだ。

ポンペイはどうやら、当時としては特別にガラスの技術が発達していたところだったらしい。

ローマの他の都市でガラス窓が出現するのはずっとあとのことで、三世紀頃になっても、窓にガラスがはめられているのは、公共の建物か、ごく一部の金持ちの家にかぎられていた。

作るのがむずかしい窓ガラスは、大変値段が高く、一般の人々にはとても手のとどかない贅沢品だったのである。

それでも、透明なもので窓をおおいたいという人々の願いは強まるばかりだった。

ガラスの大量生産が可能になり、どこの家にもガラス窓が使われるようになるまでには、数百年という長い年月がかかっている。

(窓ガラスの歴史については、この本の第8章「板ガラス製造のあゆみ」を参照)。

しかし、その間、窓が何のおおいもなしに外にむかって開いていたわけではない。

では、ガラスのかわりに窓にはめこまれた材料には、どんなものがあったのだろうか。

教会の窓には、古くから、かなり贅沢な材料が使われていたようだ。たとえば、“しまめのう”や“めのう”などの宝石、アラバスター(雪花石膏)、セーレナイト(透明石膏)、それに半透明の大理石を薄く切ったものをはめこんだ窓が、ビサンティウム(東ローマ帝国の首都。いまのコンスタンティノープル)の教会に残されている。

住宅の窓に広く使われたのは、雲母だった。

雲母は柔らかい鉱物で、たくさんの層からなっているため、簡単にはがれて薄い板のようになる。

太陽の光や風にあたると、ひびわれたりにごったりするという欠点はあったが、雲母は手に入りやすいこともあって、窓ガラスが作られるようになってからも、長い間窓に使われていた。

ロシアの宮殿には、十七世紀の終わりになってもまだ、雲母をはめこんだ窓があったという。

十五世紀のフランスでは、事情はもっと悪かった。

一見華やかな宮殿や、立派な城に住む王や貴族たちでさえ、鎧戸をときしたうす暗い部屋のなかで、隙間からふきこむ風にふるえていたのである。

窓をおおっているのはガラスではなく、ろう引きの亜麻布や、油を浸み込ませた羊皮紙(ようひし)だった。

さらに、今から考えるとずいぶん変った材料、たとえば雄牛の胆のうやぼうこうの膜、魚のうろこや浮きぶくろまで、光を通すものとして、窓にはられていたのだ。

こうしてガラスのかわりに窓に使われた材料をならべてみると、人々がどんなに透明な窓をのぞんでいたかが伝わってくる。

それにしても、おかしな話でぱないか。紀元一世紀にはもう、ガラス窓が出現していたはずだ。

長く平和な時代がつづいたローマ帝国では、ガラスを作る技術がしだいに発達して、ガラス窓も少しずつ、普及しはじめていたのだ。

それなのになぜ、十五世紀になっても、人々はそんな不自由な思いをしなければならなかったのだろうか。

窓ガラスがどんなに高価だったとしても、権力をほこった王や貴族の手にとどかないほどだったとは考えにくい。

ところが実際には、七世紀になると、ガラスは住居の窓からすっかり姿を消してしまう。

それから十一世紀頃まで、ヨーロッパでガラス窓が見られるのは、教会だけになってしまうのだ。

これには、何かわけがあるにちがいない。

7 ガラス窓にできなかったわけ top

そのわけをさぐるために、ここでヨーロッパの歴史を振り返ってみよう。

四世紀の終わりにローマ帝国が東西に分裂し、やがて西ローマ帝国がほろぶと、ヨーロッパの都市はすっかり荒れはててしまった。

それからのちヨーロッパは、民族の大移動や戦乱、殺戮がくりかえされ、野盗の横行する「暗黒の中世」をむかえるのである。

六世紀のフランスの司教グレゴリウスは、『奇跡録』のなかで、泥棒が教会のガラス窓を打ちやぶって侵入し、教会の財宝のほか、窓そのものもぬすんで、ガラスをとかして売りはらったと書いている。

こうした中で、ローマ時代につちかわれたすぐれた技術の多くが失われた。

ガラスの技術も例外ではなかった。

そして、教会の窓さえ打ちやぶられるぶっそうな世の中で、窓にガラスを使おうとは、だれも考えなかったのだ。

ガラスの技術は、ビサンティウムに首都をおく東ローマ帝国に引きっがれたが、ヨーロッパでは、ガラス窯をもつ修道院などで、ほそぼそと伝えられていくにすぎなかった。

ビサンティウムの技術は、東ローマ帝国がおとろえ始める十二世紀頃、東方貿易の中心地として栄えていたベネチアに受けつがれた。

しかし、それまでの約五世紀間、ヨーロッパのガラス産業は、とだえてしまっていたのだ。

つまり、ヨーロッパの中世にガラス窓が普及しなかった一番大きな理由は、戦乱がつづいて社会がすっかり崩壊していたことにあった。

王や貴族の住む城は、何をおいてもまず、外敵を防ぐことを考えて作られた。

日あたりをよくするために窓を大きくあけるとか、そこにガラスをはめこむといった危険なことは、やりたくてもできなかったわけだ。

窓といえば、敵のようすをうかがったり、銃口をさしだすための小窓が、いくつかあげられているだけだった。

ここでは、住いというより要塞である。

貴族のように堅固な家をもつことのできない一般の人々は、その日その日を生きることに精一杯だった。

もちろん、ガラス窓を使う余裕など、あるはずがない。

それどころか、ほとんどの人は、窓もないようなあばらやに住んでいたのだ。

また、かりに買いもとめるだけの力があったとしても、ガラス産業そのものが途絶えてしまっているのでは、ガラスを手に入れるのはむずかしかっただろう。

8 庶民の工夫 top

しかし、中世も終わりにべると、ようやく社会は落つきを取戻した。

ローマ時代の廃墟のなかから、新しい王国が次々と誕生した。

そして、少しずつ、窓にガラスが使われるようにだっていった。

ただし、窓ガラスはまだまだ高価だったので、人々はいろいろ工夫をこらした。

ガラスの瓶をそのまま壁に埋めこんで明かりをとったり、瓶の底だけを切りとってならべるといったことも行われた。

また、小さいガラスのかけらをたくさん集め、鉛の枠でつなぎ合わせて、一枚の窓ガラスを作ることもあった。

古代のガラスは原料に不純物が多く、技術も未熟だったので、いまのように無色透明の大きな窓ガラスは作れなかった。

そこで、半透明のものや、赤や青のガラスが一枚の窓にはめこまれることになった。

しかし、色ガラスを通してさしこむ光の美しさに気づいた人ごとに、わざわざガラスにいろいろな色をつけ、それを組み合わせて人物や動物などをえがきだす、ステンド・ガラスの技法を生みだした。

ゴシック建築をいろどる美しいステンド・ガラスも、もとはといえば、大きな窓ガラスができなくて、やむをえず小さなガラスを組み合わせて作った窓からヒントをえたものなのだ。

ガラスの普及は国によってちがうが、十五世紀の記録によると、ウィーンの町でガラス窓のある家は、全体の半分くらいもあったという。 |

図34 西洋のガラス、ステンド・グラス

|

そして、十七世紀のオランダでは、ガラス窓は絵画の世界にも盛んに登場するようになる。

ところがフランスでは、十七世紀の終り頃になってもまだ、紙張りの窓の家々がならんでいた。

その頃フランスをおさめていたのは、万事派手好みのルイ十四世である。

そこで、フランスのガラス工場は、鎖などの高級ガラスの製造におわれ、住宅の窓ガラスまでは手がまわらなかったらしい。

同じころ、イギリスでは、まきにかわって石炭が燃料として使われるようになり、ガラスの生産が急速にのびていた。

その結果、中流階級の家にまで窓ガラスが使われるようになったのだが、そこへ問題がもちあがった。

9 窓にも税金 top

財源不足で頭をいためていたウィリアム王とメアリ女王が、窓税という風変わりな税金を思いついたのである。

それは、「窓のある家は、窓一つにつき二シリングを税として政府におさめるべし。

ただし、窓の数が十個所をこえる場合は、四シリングの増加でよい」というものだった。

人々はびつくりした。

せっかく窓にガラスをはめることができるようになり、これからは明るい快適な暮らしを楽しもうというときに、この税金である。

「なんてことだ。やっとガラスが安く買えるようになったと思ったら」

「税金をとられるんじや、かなわない。窓はやめだ」

そこで人々は、召し使いは窓のない部屋に住まわせ、そのほかの部屋の窓もできるかぎりとりこわすことによって、この新しい税金に抵抗した。

ときには、外側のガラス窓を残したまま、部凰の内側を煉瓦で塗り固めてしまうこともあった。

しかし、人々の抵抗にもかかわらず、窓税は十九世紀の中頃までつづいた。

そんなわけで、イギリスにはいまでも、窓を塗り固めたあとのある古い家が残っているという。

支配者というものは、洋の東西をとわず、同じようなことを考えるらしい。

おもしろいことに、日本でも江戸時代に、窓銭とよばれる税金がとりたてられたことがあった。

ただし、こちらは全国一律にかけられた税金というわけではない。

江戸では一時期、

「ぬけめのない大名がいたものだ。窓銭といって、窓一つにつき二百文の税金をとっていたそうな」

「いやいや、そんな税のあったことはきいたことがない。たにかの間違いたろう」

と、窓銭をめぐってちょっとした論争がまきおこったこと、があったのだ。

論争の発端となったのは、俳人榎本其角(一六六一年−一七〇七年)のつぎの一句だった。

窓銭のうき世をはなす雪見かな

小説家の滝沢馬琴(一七六七年〜一八四八年)は窓銭否定派で、窓銭は房銭(宿泊料)の書きあやまりで、雪見は月見としたらよかろうとのべた。

これに対して草双紙(くさぞうし)作者の柳亭種彦(一七八三年〜一八四二年)は、窓銭はやはり窓銭で、その証拠があるといって『諸家人秘録全集』という本を引用している。

それによると、桑名藩主松平越中守の家臣、野村増右術門は、自領内の村々に窓銭なるものをかけていたという。

身分制度のやかましかった封姓時代には、窓は贅沢品と考えられて、身分におうじてその数まで決められていたほどだから、窓に税金がかけられたとしても、おかしくはない。

ここは、種彦の説が正しいとみて、間違いなさそうである。

10 戸の一種だった日本の窓 top

しかし、日本の窓は、ヨーロッパと同じような発達をとげたわけではなかった。

英語で wind の w といえば、壁にあけた風穴を意味している。

また、中国語でも、「窓」は壁にあいた穴のことだ。

ところが、日本語の「まど」は、元々は柱と柱のあいたにつけられた戸――間戸をさしていたらしい。

大陸から、仏教文化の伝来とともに唐風の窓が入ってきたとき、日本人はそれに「まど」という訓読みをあたえた。

つまり、日本人は最初、窓を戸の一種にみたてたようだ。

外の明るさを取入れ、部屋のなかの空気を入れかえるため、出入口以外にあけられた開口部というと、ヨーロッパや中国では、窓しか思いあたらない。

しかし日本では、壁にあけた穴としての窓は、建物の開口部としては脇役にすぎなかった。

ヨーロッパの窓と同じ役割をはたしていたのは、日本では、「蔀戸(しとみど)」とか「遺戸(やりど)」といった建具(戸やふすまのように、部屋をくぎるために取付けられて、開閉できるもの)だったのだ。

建物の開口部のこのようなちがいは、ヨーロッパの住いと日本の住いの、作り方のちがいからきている。

まえにも話したように、ヨーロッパの家は、石を積上げて壁をつくり、その上に屋根をのせた形になっている。

だから、壁をこわせば屋根も落ちてきて、建物全烋がくずれてしまう。

中国の家も、その点は同じだ。こういう構造だと、壁に大きな窓をあけるのはむずかしい。

一方、日本の家は、まず柱をたて、はりやむなぎを組み合わせて骨組みを作る。 |

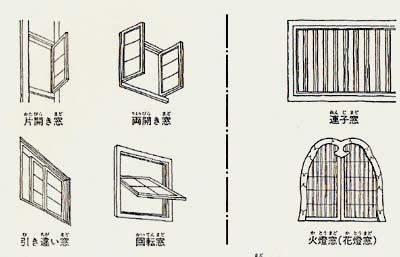

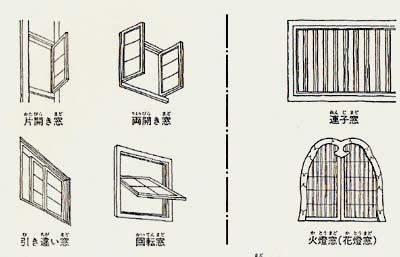

図35 日本のいろいろな窓

|

そして屋根をふいてから、壁をこしらえるのだ。

このようすは、いまでも、和風の住宅を建てているところを見ると、よくわかる。

ヨーロッパや中国の家のように、壁が屋根をささえていないから、柱と柱の間を、全部開けておくこともできるわけだ。

そのため、中国から入ってきた窓は、明り取りとしての機能をしだいにうしなって、日本では装飾品あるいは芸術品として発達してゆくことになる。

みなさんも、お寺などに行くと、図35の右側ような変わった形の窓をにかけることがあるだろう。

中国から窓が入ってくるまえに使われていた建具で、一番窓に近い働きをもっていたのは蔀戸(しとみど)だった。

これは、横に動く引き違い窓や、左右に開く開き窓のような、いま普通にみられる窓(図35参照)とはちがって、のれんのように上につきあげる戸だった。

つまり、板戸や格子戸を鴨居のところから蝶番でつるして、外に押上げ、軒からつるした金具や、つっかい棒でささえるようになっていたのだ。

蔀戸を持上げて上に開くと、外の明るさを取入れることができるし、とじれば雨や風をさえぎることができる。

のちにはこの蔀戸を上下にわげて、下半分は壁のようにはめ殺しにし、上半分だけを開閉できるようにした、半蔀(はじとみ)というものも工夫された。

11 障子の出現 top

こうなるとその働きは、木の鎧戸のついたヨーロッパの窓と変わらない。

しかも、蔀戸(しとみど)もまた、ヨーロッパの窓と同じ欠点をもっていた。

それは、戸をあげておかないと、部屋のなかが真っ暗にたってしまうというてんである。

しかし、やがてこの蔀戸の欠点をおぎなうもの――明かり障子が出現した。

障子とは元々中国語で、「障」の字には「さえぎる、へだてる、ふさぐ」といった意味がある。

しかし古代の中国に、日本の明かり障子のような引き違いの建具があったわけではない。

つくりつけの戸や屏風、ついたてなど、へやの間仕切りに使われるものをすべて障子とよんでいたのだ。

この中国の障子が、いつ頃日本に伝えられたのか、はっきりしたことはわからない。

しかし、奈良時代には、貴族の邸宅などでついたての障子が使われていた。

そして、つぎの平安時代になると、柱と柱の間に取付けられて朧に動く、中国にはない形式の障子が登場する。

その一つは「襖(ふすま)」といい、絹張りの障子だった。

もう一つは「唐紙」といい、紙張りの障子で、現在、襖とよんでいるのは、この唐紙のほうである。

平安時代の終わりには、いよいよ和紙をはった明かり障子(今日の障子)が出現する。

光を通す明かり障子の出現で、部屋のなかは一変した。

寒い冬に障子をあけはなっておく必要はなくなったし、雨や風を防ぐために障子をしめても、部屋のなかが真っ暗になることはなくなった。

明かり障子は、それまでの障子を改良したものというより、全く新しい建具の発明だといっていいほど、日本の住いのあり方を変えたのである。

この明かり障子が日本で出現し、広まっていった裹に、和紙の発明と普及があったことは、いうまでもない。

紙の製法そのものは、今から二千年ほどまえに古代中国で発明され、飛鳥時代に日本に伝えられたといわれる。

その方法が、日本独特の方渋に改良されて、美しく丈夫な和紙が作り出されたのは、奈良時代のことだ。

しかし、最初は生産位が少なく、大変高価なものだった。

平安時代になって、紙張りの障子が作られるようになったのは、その頃から和紙の生産が本格的になったためだ。

それでも、明かり障子は、貴族の住いでさえ、まだあまり使われていなかった。

それが鎌倉時代から室町時代にかけて、明かり障子は急速に広まり、障子といえば明かり障子のことをさすほどになる。

明り取りに便利なこの新しい障子を人々がさっそく取入れたのは、当然のことだったともいえるが、鎌倉時代に入ってからの普及には、それなりの理由があった。

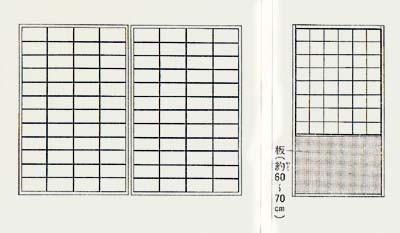

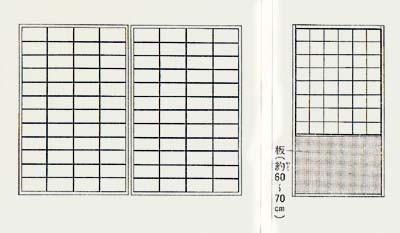

それまでの障子は、上から下まですべて紙張りだった。

これでは、いくら和紙が丈夫だといっても、外から強い雨や風がふきこむと、ぐあいが悪い。

そこで、雨や風の強い場合にそなえて、最初は前からあった蔀戸(しとみど)などの板戸と、明かり障子を組み合わせて用いていた。

ついで、舞良戸(まいらど)という、現在の雨戸によくにた横に動く板戸が、障子の外側にはめられるようになった。

さらに、すべて紙張りの障子(水越障子ともいう)にかわって、下のほうに板をはった腰高障子が発明されると、雨や風のある日でも板戸をしめる必要がなくなった。

伝統的な日本の住いはひさしが深いので、雨風がふきこんでも、障子の上のほうはあまりいたまない。 |

図36 水越障子(左)と腰高障子(右)

|

下のほうだけ板にしても、部屋の明るさはたいして変わらないのだから、腰高障子の発明は、大変実用的ですぐれたものだったといえるだろう。

明かり障子は、ただたんに部屋のなかを明るくしただけではなかった。

たとえば、障子をあげて、外の光を部屋のなかに直接取入れたとしよう。

すると、部屋の入口のほうぱ非常に明るいのに、それにくらべて、部屋の奥はうす暗いことがわかるだろう。

ガラスごしに入ってくる光でも、それぱ同じだ。

ところが、和紙には光を拡散する働きがあるので、障子を通して入ってきた光は、部屋のすみずみまでゆきわたり、部屋のたかを一様に明るくする。障子から入る光が柔らかく、おだやかなものに感じられるのは、そのためである。

また夜、明かりをつければ、白い障子がその光を反射して、照明の効果をたかめることも、知られている。

障子は、光は通しても視線はさえぎるので、部屋のなかのプライバシーをたもつのにも役だっている。

そのほか、保温性が高いことや通気性があるので部屋の内外の空気が自然に入れかえられ、温度や湿度が適度に調節されることなど、障子には、和紙のすぐれた特性がよく生かされている。

12 日本の気候風土と障子 top

しかし、障子にも欠点がある。

建築材料としては、障子は確かにこわれやすいし、保温性があるといっても、冬の寒さを防ぐためには、充分ではない。

けれども、これは、やむをえないことだったのかもしれない。

吉田兼好(一二八三年〜一三五〇年)が『徒然草』に、

「家のつくりようは、夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。暑き時わろき住居は堪えがたき事なり」

と書いているように、日本の住いは古くから、夏をすずしくすごすことを目的に作られてきたからだ。

日本の住いが木と紙をおもな材料とし、夏の風通しを考えて開放的に作られてきたのには、気候風土が大きくかかわっていたことはいうまでもない。

夏はジメジメしてむし暑いが、ヨーロッパなどにくらべると、冬の寒さはしのぎやすい。

こうした気候が、建築材料となる豊かな森林をそだててきた。

それとともにわすれてはならないのは、島国であるため、ヨーロッパや中国のように他の民族に侵略される危険がほとんどなかったことだ。

国内でたびたび戦乱はあったが、それは民族全体をまきこむほどの大規模なものではなかった。

こうした条件がなければ、日本で障子のような建具が発達することはなかっただろう。

ヨーロッパや中国の窓の歴史との、大きなちがいがここにある。

ただ、注意しておかなければならないのは、鎌倉・室町時代に障子が普及したといっても、それは貴族や武士、それに一部の豊かな町人などにかぎられていたことである。

一般の人々の間では、まだ、昔ながらの蔀戸(しとみど)や、下地窓という、壁の一部を塗り残して作った簡単な窓が、明かりとりに使われていた。

普通の家にも障子が使われるようになるのは、戦国時代頃からのことらしい。

その頃は、大工道具があまり発達していなかったので、障子の細いさんを作るのはむずかしかった。

そこで、庶民の住いでは、木よりも細工のしやすい竹を使った障子が多く用いられた。

13 板ガラスの出現 top

その後、材料やデザインに多少の変化はあったものの、障子そのものの基本的な形は変わらないまま、明かり障子はいっそう広まっていった。

ところが近代になって、明かり障子につぐ大きな変化が、日本の住いにもたらされた。

板ガラスの出現である。

明治時代になると、ヨーロッパの近代技術、が輸入されるとともに、窓用の板ガラスも入ってきた。

そして、最初は洋風の建物に使われるだけだったが、しだいに、学校や役所などの公共の建物を中心に、ガラス窓が普及していった。

やがて国内での板ガラス工業が軌道にのると、一般の家々でも障子と合わぜてガラス戸が使われるようになったのである。

二十年ほど前までは、部片から見て、まず障子、縁側をはさんでガラス戸、そしてその外に雨戸という組み合わせが、日本の住いの典型的な建具の使われ方だった。

そこには、日本の伝統的な技術と、ヨーロッパの近代技術のみごとな調和が見られた。

障子とガラス戸と雨戸は、それぞれの長所をいかして欠点をおぎないあい、住む人は必要におうじでいろいろな組み合わせを楽しむことができたのだ。

すべてあけはなって、外の風を入れるとか、ガラス戸をしめ、外気にあたらないで外の景色をながめるとか、障子をしめて外からのぞかれないようにするとか、また、台風などのときには雨戸をしめきって、家を守るというように。

14 障子を見直す top

ところが近年、アルミ・サッシの窓とエア・コンディショニングが急速に発達、普及するにつれて、この組み合わせはすっかり崩れてしまった。

障子はしだいに日本の住いから姿を消し、いまでは旅館や特殊な建物のインテリアとして使われるていどである。

みなさんのなかには、障子のある部屋ですごしたことのない人も、少なくないのではないだろうか。

これは、障子のよさを知るものからみると、大変残念なことだ。

日本の歴史と風土がはぐくんできた障子には、現代人の要求にも答えられるだけのすぐれた点がまだまだたくさんある。

プライバシーの保護もその一つだ。

また、ガラスと組み合わせて使用した場合、カーテンなどよりも保温の効果が高いことは、実験で確かめられている。

また、家のなかにカビがはえて痼気のもとになったり、畳や絨毯にダニが発生するといったことが、最近、問題になっている。

これは、気候風土のちがいを考えに入れないで、ヨーロッパの建築技術をそのまま日本にもちこんだことによるもので、それまでの「木と竹と紙でできた」日本の住いでは考えられないことだった。

こうした問題を解決するうえからも、通気性のよい和紙を使った障子を、もう一度建築材抖として見直してみてはどうだろうか。

障子は、もう過去のものだと思っている人が多いかもしれない。

しかし、その特性が明らかにされるにつれて、障子という建具がどんなに日本の気候風土にあうものだったかが、ますますはっきりしてきた。

障子を発明した私たちの祖先の知恵と工夫には、あらためて感心させられる。

光を通すものとして、ヨーロッパと日本で別々に発達してきたガラス窓と障子。

この二つをともに生かす道をさぐることは、たんに昔をなつかしむ気持をこえた、科学的な意味がある。

15 ろうそく 《特別よみもの》

top

世界の明かりの歴史のなかで、ろうそくはランプとならんで、広くまた長い間使われてきた。

ランプはもうほとんど見かけなくなったが、ろうそくのほうは、いまでも教会やお寺の宗教的な行事に欠かせない。

またクリスマスや誕生日に、ろうそくをともす家庭が、日本でも多くなっている。

いま、私たちが使っているろうそくは、普通、西洋で発明されたろうそくだ。

しかし、西洋のろうそくが入ってくる以前、日本でも独自の製法でろうそくが作られていた。

日本のろうそくを、西洋のろうそくに対して「和ろうそく」とよんでいる。

和ろうそくと西洋のろうそくには、どのようなちがいがあるのだろうか。

和ろうそくは、現在ほとんど使われていないが、それには何か、わけがあるのだろうか。

西洋と日本のろうそくの歴史を振り返って、その答えをさぐってみよう。

ろうそくは、木の皮や木ぎれをたばねて松明をつくり、それに脂肪やろうをぬったものから発達したと考えられている。

真ん中に芯のある現在のようなろうそくが、いつ頃、発明されたのか、はっきりしたことはわからない。

しかし、古代エジプト人やギリシヤ人は、ミツバチの巣からミツロウをとる方法を知っていた。

ろうそくは、初めミツロウから作られたから、ことによると、エジプトやギリシヤではもう、ろうそくが使われていたかもしれない。

けれども、ろうそくの使用について、確かな記録があらわれるのは、つぎのローマ時代のことだ。

ローマ人は、アシなどの草をたばね、これにミツロウをぬって、ろうそくを作ったという。

ろうそくをたてるのに使った燭台も、ローマ時代の遺跡から発見された。

こうしたことから、ろうそくが使われ始めたのは、紀元前三世紀頃のこととされている。

おもしろいことに、東洋でろうそくが出現するのも、西洋とほとんど同時たった。

中国の古い書物には、アシを中心にして布をまき、ミツロウをそそいでろうそくを作る方法が書かれている。

ローマのものとよくにた燭台も発見された。

このように、ろうそくの作り方々材料、燭台の形がにかよっていることから、当時、東西文化の交流が、かなり盛んだったことがうかがえる。

ミツロウのろうそくは、目本に七六世紀頃、仏教とともに伝わった。

しかし、これは中国からの輸入品で、大変値段が高く、宮廷や寺院で儀式などに使われただけだった。

そして、平安時代の終わりに中国との交通がとだえると、ろうそくの輸入もとまってしまった。

こうして、西洋と東洋(とくに日本)のろうそくは、最初は同じミツロウから出発したのだが、のちには全く別の道を歩むことになった。

では、まず西洋のろうそくの歩みをみてみよう。

ミツロウから作るろうそくは、西洋でも大変な贅沢品たった。

だから、国王や貴族でさえ、このろうそくをともすのは、お祝いなどの特別なときだけだった。

しかし、キリスト教ではミツバチが神聖なものとされていて、教会で使うのはミツロウのろうそくにかぎられていた。

そこで、ミツロウをとるために蜂をかい、ろうそくを作るのも、教会の大事な仕事になっていた。

カトリック教会では、いまでもミツロウのろうそくが使われている。

ミツロウのろうそくのかわりに、普段使われていたのは、動物の脂肪で作った「獣脂ろうそく」だった。

獣脂ろうそくは、燃やすと嫌な臭いがしたが、それでも値段は安くはなく、裕福な人たちしか使えなかった。

中世のヨーロッパで、もっと貧しい人々が用いた明かりは、ラッシュライトだった。ラッシュとは灯芯草のことで、この草の茎の皮をむいて、なかのずいを取り出し、それを油にひたして火をともしたのだ。油は、肉を料理したときにでる油を、すてないで大事にとっておいて使った。

ろうそくの作り方は、材料によって少しちがう。

獣脂ろうそくは、水平に保った棒に、糸芯を数本むすんでたらし、これを深なべにとかしておいた獣脂にひたしては、引上げてさます。

芯についた獣脂がかたまると、またひたす。

この作業をなんども繰返すうちに、芯のまわりの獣脂はしだいに厚くなって、ろうそくができるのだ。

こうした作り方から、獣脂ろうそくのことを「ひだし」ともいった。

ミツロウのろうそくは、木製の輪からつるした数本の糸芯に、とかしたミツロウをひしやくですくってそそぎかけ、それがかたまるとまたそそぐという作業を繰返して作る。

ちょうどよい太さになったら、台の上でころがし、表面をなめらかにして仕上げた。

歐脂ろうそくのほうは、十五世紀になると、芯を入れた木型のなかにろうを流しこんで作る方法が発明された。

しかし、ミツロウのろうそくは、この方法ではうまくできなかった。

その頃のろうそくには、大変都合の悪い点が一つあった。

燃えのこった芯を、たえず切らなければならなかったのだ。

切らないでおくと、芯はだんだん長くなって、炎が大きくなり、ろうがはやくとけてしまう。 そのうちに、ろうの吸いあげがにぶって燃えがわるくなり、すすがたくさんでて、嫌な臭いがたちこめる。 このため、芯切りバサミという特別のハサミで、芯をいつも短く切っておく必要があった。

これは大変面倒な仕事で、ドイツの文豪ゲーテ(一七四九年〜一八三二年)も、その詩に「芯切りをしないですむともしびがあったら、どんなにすばらしいたろう」とうたっている。

あとでお話する和ろうそくにも、同じような欠点があった。 十九世紀になるまで、ろうそくの作り方にはほとんど進歩がみられなかった。

しかし、一八二○年、フランスのキヤンバセレが三つ編み芯を発明して、芯切りの手間をはぶくことに成功した。

ろうそくの炎の温度は、内側と外側でかなりちがう。 外側は一〇〇〇度以上になるのに、内側は八〇〇度くらいにしかならない。

そのため、炎の中心に直立した芯では、燃えきらずに残ってしまう。

ところが、木綿の糸三本を三つ編みにした芯の場合は、燃やすと編んだ糸がほぐれて曲がり、その先がちょうど炎の外側の一番熱い部分にくるので、完全燃焼することになる。 |

図37 三つ編みしん

|

ろうそくには、現在もこの三つ編み芯が使われている。

一方、ろうそくの材料にも次々と改良が加えられた。まず、一七二五年頃、マッコウクジラの頭部から取れる鯨油が、ろうそくに使われ始めた。

鯨油からは、非常に質のよい高級なろうそくが作られた。

しかし、十九世紀に入ると、乱獲によってクジラが激減したため、鯨油にかわる原料がもとめられるようになった。

そこで、一八一八年には、動物の脂肪からステアリンを分離して、安くて質のよいステアリンろうそくを作る方法が発明された。

さらに、十九世紀の半ばからパラフィンろうがろうそくの原料に使われるようになって、ほぼ現在のろうそくに近いものがでさあがった。

パラフィンろうは、初め石炭などを蒸留してえられたが、やがて石油から取り出されるようになった。

現在のろうそくのほとんどは、このパラフィンろうで作られている。

また、機械化の面でも、できあがったろうそくをピストンで鋳型から押し出すと、つづいてつぎのろうそく用の芯がくりだされるしくみのろうそく製造機が発明され、ろうそくを大量に生産できるようになった。

十九世紀になってから、ろうそくの製法がこのように凖怛した裏には、産業革命による科学技術のめざましい発展があったのだ。

では、日本でのろうそくの歩みは、どうだったのだろうか。

まえにもお話したように、平安時代に中国からの輸入がとだえたあと、日本ではミツロウのろうそくは作られなかった。

平安時代の終わりには、松やにろうそくといって、松脂(まつやに)を集めて棒状にし、竹の皮や笹の葉でつつんだものや、モロコシの芯に松脂をぬったものが使われ始めた。

しかし、これはろうそくといっても、かなり原始的なものだった。

やがて中国との交通が再開されると、今度は木ろうそく(木ろうで作ったろうそく)がはいってきた。

木ろうとは、ウルシやハゼノキなどのウルシ科の木の実をついて蒸し、絞ってとった固体脂肪のことだ。

十六世紀には国内でも木ろうそくの製造が始まり、室町時代から江戸時代にかけて、生産が盛んになった。

のちに「和ろうそく」とよばれるのは、この木ろうそくである。

和ろうそくを作るには、まず、ろうそくの芯を用意しなければならない。

芯は、和紙をまいて下地をつくり、その上に灯芯(灯芯草の茎の皮をむいたもの)をまきつけ、ほつれないよう、全体に真綿の繊維をからませて仕上げる。

この芯に、原料の木ろうに油をまぜて練ったものを手のひらでぬり、かわかしてはまたぬる。

これを何回もくりかえせば、適当な太さのろうそくができあがる。

この作業を、一人の人がはじめから終わりまで全部やるのかというと、そうではない。

灯芯草(とうしんぐさ)の外皮をむくのは「灯芯ひき」、灯芯を和紙にまいてろうそくの芯を作るのは「芯まき」、そして最後に、芯に木ろうをぬってろうそくを作るのが「ろうそく屋」と、それぞれの工程ごとに、専門の職人がたずさわっていたのだ。

和ろうそくは、原料が植物性なので、西洋の獣脂ろうそくとちがって、嫌な臭いもしないし、すすもあまりでない。

しかし、芯切りの手間だけは、獣脂ろうそくと同じたった。

ろうそくの芯には、初めモロコシの茎が使われた。しかし、モロコシの芯はいつまでも太く残って、火が大きく燃えるため、ろうがはやくとけてしまう。

そこて、モロコシより燃えやすい、紙に灯芯をまいたものが芯に使われるようになった。

それでも芯は燃えきらず、そのままにしておくと暗くなるので、芯切りバサミでたびたび芯を切りとらなければならなかったのだ。

遠くはなれた西洋と日本で、人々が同じようにその不便さをなげきながら、ろうそくのしんを切っていたかと思うとおもしろい。

しかし、そのさきの取組み方が、西洋と日本ではだいぶちがっていた。

まえにお話したように、西洋では、芯の構造から原料、製法にいたるまで、そのときどきの科学の発達をたくみに取入れて改良につとめ、いまのように安くて質のよいろうそくを作り出した。

それに対して日本では、モロコシの芯が灯芯に変わるというような小さな変化をのぞいては、ほとんど改良のあとがみられない。

特殊な技術をもった職人が一本一本手作りするだけの和ろうそくは、数もかぎられ、値段も高かったから、江戸時代の終わりになっても、一般の家庭ではめったに使われない贅沢品たった。

そして、明治になって三つ編み芯の明るい西洋ろうそくが入ってくると、和ろうそくは急速に姿を消してしまうのだ。

結局、どの家にもろうそくがいきわたるようになるのは、西洋ろうそくが作られるようになってからのことだった。

ろうそくは、いまでは明かりだけの目的で使われることは、ほとんどない。

しかし、考え方によっては、ろうそくの長い歴史をつうじて、現在ほど、ろうそくが人々にとって身近な存在になったことはなかったといってもいいかもしれない。

top

**************************************** |