|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

四章 きものの歴史――日本の伝統衣装、きものの起原をさぐろう

1 きものと洋服 top

「ああ、着替えてほっとしたわ」

たまにしかきものを着ないお母さんが、知りあいの結婚式なとがら帰ってきて、こうつぶやいたのを聞いたことはないだろうか。

日ごろ、電車やバスに乗っても、一つの車両に乗り合わせる人々のなかに、着物姿の人は、ほんの数えるぐらいしかいない。しかしきものは、日本の伝統的な民俗衣装ということで、世界中に知れわたっている。

きものは、老人や特別な人たちをのぞいて、日常生活のなかで着ている人はほとんどいなくなってしまったが、きみたちだって、夏にゆかたぐらいは着たことがあるだろう。

きもののことを知るために、ゆかたの着方を思いだしてみよう。 |

図16 きものを着る人

|

まず、後ろからはおって、両袖に手を通す。 ふだん着ているシャツやセーターのように、かぶって着ることはないね。

それから前をかき合わせるのだが、右側を上に重ねようとすると、「それは反対よ」と注意されて、左側を上に重ねなおしたこともあるだろう。

前を重ね合わせても、ボタンやスナップやファスナーがついていないので、帯をしめて、かき合わせがはだけないようにしたね。 小さい子だったら、ひもがぬいつけてあっただろう。

洋服ときもののちがいは、しまい方にもあらわれる。 スーツなど改まった洋服は、たいていハンガーにかけて、箪笥のなかにつるしておかれる。

しかしきものは、きちんとたいらにたたんで箪笥の引出にしまわれる。 |

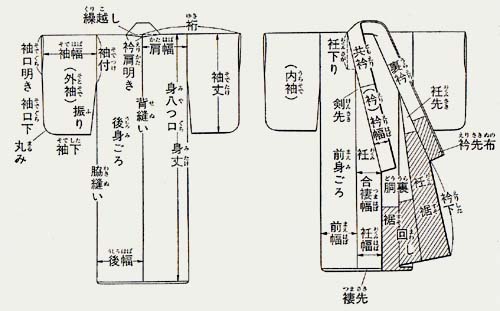

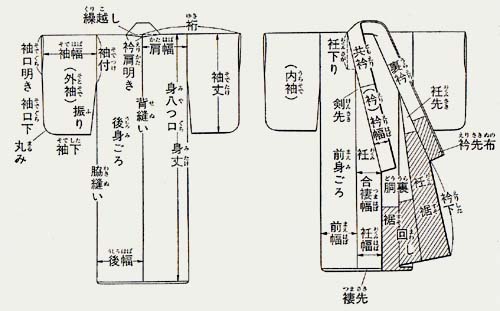

図17 きものの部位の名前

|

これは、洋服が、厚みのある体にぴったり合うように、立体的に作られているのに対してきものは、ゆとりをもって平面的に作られているからだ。

衣服をつくるために、皮や布などの材料を計画的に切ることを裁断(さいだん)とか裁ち合わせといっている。

洋服の裁断は曲線が多く、幅の広い布地を使うが、きものは幅の狭い布地を使い、直線ばかりで、ほとんどくずがでないように裁ち合わせることができる。

だが、一番のちがいは、洋服がたいてい上下にわかれていて、腰から下に着るもの(下衣)は、スカートかズボンだが、上に着るもの(上衣)には、筒型の袖がついているので、働きやすく、労働着の基本にかなっている。

しかしきものは、たいてい袖が大きく、しかもワンピースで、足腰をきっちり巻いて着て、たくさんのひもと、大きな帯をむずぶので、活動するのには不便な衣服だということである。

そこで今では、きものは寝巻やくつろぎ着や外出着や晴れ着として着られ、活動をするための通学服や通勤服は、特別な場合以外はほとんど洋服というように使いわけられている。

今から六十年ばかりまえには、東京の銀座を歩く人々の衣服は、男の三分の二が洋服を着ていたのに、女では九十九パーセントの人がきもので、女学生でも七割ぐらいが和服姿だった。

これが第二次世界大戦をはさんで、六十年の間に、衣生活はすっかり変ってしまった。

洋服は、初めは幕末の開港と同時に日本に入ってきたヨーロッパの服、西洋服のことだった。

当時とくらべても、男の服は基本的な形ではほとんど変っていないが、女の服はずいぶん変ってきた。

そして、世界の各地には、日本のきもののように、それぞれの地方に特有な服装がずっと残っているのだが、洋服は共通の服装として、世界中どこででも着られるようになってきた。

2 古代の衣生活 top

日本列島に新人たちが住みついたのは三万年以上もまえのことだが、その人たちはどんな衣服を着ていたのだろうか。

まだ氷河期だったし、おそらく毛皮をまとっていたのだろうが、はっきりしたことはわからない。

四国の遺跡でみつかった、一万二千年くらいまえのものといわれる石ころには、腰みのをした女性の体らしいものが、線できざみこまれていた。その頃の人たちは、たぶん、腰布とか腰みののようなものを身につけていたのだろう。

縄文時代には、魚の骨の針が発明されているので、狩りでとって食糧にした、哺乳動物の毛皮やサケのような魚の皮などを、石のナイフで切って、簡単にぬい合わせた衣服を着ていたのだろう。

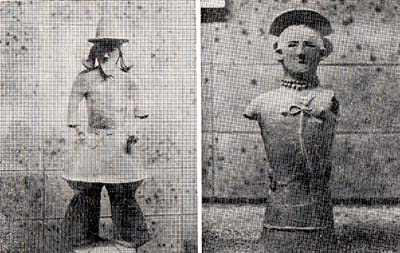

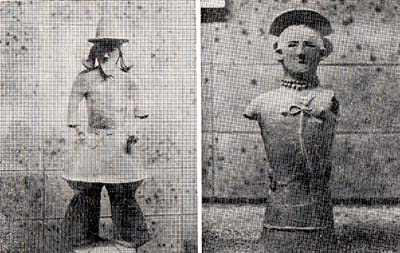

縄文時代に作られた土の人形(土偶)のなかには、貫頭衣(かんとうい)の上衣に、短いパンツや長ズボンを着ていると思われるものがある。

縄文時代の終わりごろには布のようなものも使われ始めた。

縄文人は美しいかごをつくるなど、編みものの技術が発達していたので、それらの布は莚(むしろ)や俵(たわら)を編むようにして作られた布だったが、かなり編み目のこまかいものだった。

織り布の遺物も発掘された。

アクセサリーもいろいろみつかっている。耳飾り、腕飾り、ネックレスなどさまざまなものがみつかっているが、今日のようにおしゃれのためではなく、呪いをする特別な人がつけていたのではないかといわれている。

くしやかんざしもあり、土偶の頭にもかざりやまげのようなものがついているので、髪の手入れもしていたのだろう。

二千年ぐらいまえから、米づくりの技術をもった弥生人たちが日本列島に住みつき、農耕が始まると、織り布を着る生活も始まった。

弥生時代の遺跡から、紡錘(つむ)や居座機(いざりばた)のものらしい部品の遺物が掘りだされている。

織物に使われた材料は、身近にあった植物の繊維で、くずや藤づる、こうぞ、麻、苧麻(ちょま)などが使われた。

三世紀ごろになると、北九州では、大陸からつたえられた養蚕(ようさん)が行われ、絹織物も作られるようになっていた。

しかし、織り目のあらいもので、麻などの植物繊維を織るのとおなじやり方で織られていた。

三世紀に書かれた『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』という中国の書物には、女王のヒミコが倭錦(やまとにしき)という絹織物を献上したと記されているが、これは色糸で織られた平織りだったと考えられている。

この本にはまた、その頃の日本人の衣服のことものっていて、「女は貫頭衣のワンピースを着て、男は横幅に布を結んで着ている」と書かれているが、男の衣服は、たぶん腰に巻いて肩でむすぶ形のものだったろう。

しかし弥生時代の布は幅がせまかったからゆったりしたものではなかった。 |

図18 土 偶

|

また弥生時代の遺物に、銅鐸という楽器のようなものがあり、表面にいろいろな絵がかかれているのだが、人物をえがいたものは、男女とも同じ服で貫頭衣を着ているようにえがかれている。

倭人伝に書かれている横幅の巻衣は暖かい地方の人たちのことを書いたのだろうといわれる。

3 きもののめばえ top

四世紀の終わりから五世紀にかけて、中国大陸や朝鮮半島から、たくさんの技術者が日本にわたってきて住みつくようになった。

そのなかには、織物や裁縫の技術をもった人もたくさんいた。

織機も改良され、筬(おさ)が使われ始めた。

アイロンのような役目をする“火のし”やはさみのような裁縫道具も伝えられた。

古墳時代の六世紀ごろたくさん作られた埴輪(はにわ)から当時の服装がうかがえる。

埴輪の着ているものは、二部(ツーピース)式で、朝鮮半島の高句麗(こうくり)や中国の北方民族の影響が現れている。

中国大陸や朝鮮半島の服装の影響は平安時代のはじめまでずっとつづいた。

上衣は同じ形だが下衣は男はズボン(袴)、女はスカート(裳)をはいている。

上衣は筒袖がついていて、貫頭衣の前を切り開いてかき合わせる形で、ひもでむすべるようになっている。

よりの形は、まっすぐになってV字型をしている垂れ襟と、丸襟の二種類があった。

この垂れ襟がきものの襟のもとの形である。 |

図19 埴輪(左が男,右が女)

|

頭には帽子やかつらといわれる鉢巻をしたものもあるが、男は髪を真中でわけ、両耳のところで結ぶみずらに結い、女は髪を上のほうにまとめるまげに結っていた。

靴や下駄もはいていたし、ガラスやヒスイの首飾りもあった。

しかし、前開きの服を着ている埴輪は身分の高い人たちを型どったもので、多くの庶民はあいかわらず貫頭衣を着ていたらしいことが、庶民を型どった埴輪にはかき合わせがついていないことから考えられる。

織機が発達すると、織物の質がよくなるとともに、たくさん生産できるようになるので、今まで家族のためにだけ織られていた布は税金になったり、貨幣のように物と交換されたりするようになっていったが、この税に出す織物の作り手は女たちだった。

『日本書紀』には、女たちの手で織られた絹や布(麻布)を朝廷に納める「手末調(たなすえのみつぎ)」のことが書かれているし、律令制になっても税に出す織物をつくるため女たちは働いた。

奈良時代になると、高級な絹織物が作られるようになってきたが、シルクロードの交通がさかんな時代で、輸入品も多く、西域の文化の影響を受けた。

絹織物は朝廷の直営の工場のようなところで織られ、またたくさん織るように奨励されたが、庶民が着たのはずっと麻やくずやこうぞなどだった。

納税された布は、役人たちに給料として支給された。

衣服の歴史には、今から思うと理屈に合わないことがよくでてくる。

その一つは、衣服が、身分や集団のちがいをしめすための手段として着られるようになるからだ。

古墳時代に、すでに豪族ができて身分の差が大きくなっていたのだが、仏教や儒教と一緒に大陸の文化や制度が取入れられて、身分によって冠の色をわけたり、髪の結い方などを区別する法律ができていった。

奈良時代には、その頃さかえていた唐の制度がたくさん取入れられた。

朝廷や上流階級の衣服は唐をまねて作られたものだった。

貴婦人たちは長い華やかな裳(スカート)をはいていた。

庶民は、貫頭衣(かんとうい)の前を開いて脇をぬいつけた手なしや、筒袖をつけた少し長めの上衣とズボンかスカートのようなものをつけていたが、女でも労働をする人はズボンをはいていた。

重労働をする人はその上に、肩だけをおおう貫頭衣の早袖というものを着ていた。

筒袖型の上衣と袴や裳の組み合わせの衣服は、少しずつ形が変っていくが、働く庶民の基本的な衣服としてその後の時代にもずっと受継がれていく。

また上衣は小袖(袖口の小さい衣服)といわれる、きものへと変っていく。

奈良時代には、貴族たちは木や皮でできた靴をはき、靴下もはいていたが、庶民のはきものは下駄やぞうりだった。

平城京跡から、ほとんどいまと変わらないような下駄がたくさん発掘されている。

唐風の平城京は一見華やかだったが、大部分の庶民の生活は、古代の竪穴住居とあまり変わらぬ家に住み、みぞれの夜は、麻のうすい布団のようなものをひっかぶり、もっているだけの袖なしを重ね着して寒さをふせいだと『万葉集』の「貧窮(ひんきゅう)問答歌」のなかで、山上憶良(やまのうえのおくら)という詩人がうたっている。

朝廷はたびたび、身分によって着るものを区別する、こまかい規則を作ったが、庶民にはあまり関係のないことだった。

洗濯するために休暇をとる人がいるほど着がえも少なかった。

また上衣のかき合わせも、左を上にして着るようにいわれても、なかなか改まらなかった。

4 きものへの道 top

平安時代の初めに唐がほろんで、唐との交流がなくなると、衣服はしだいに日本独特の形になり始めた。

その一つは袖が広くなったことである。湿気の多い日本ではそのほうが風通しがよく、着心地がよかった。

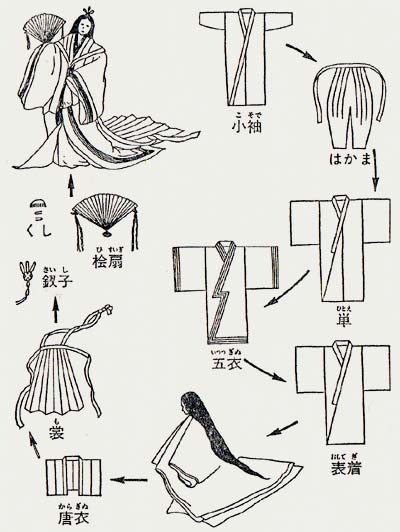

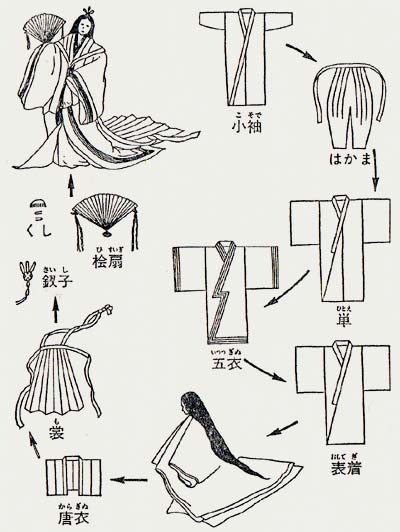

この時代は、荘園(領地)をたくさんもっていた貴族がさかえた時代で、貴族の衣服は非常に華やかになり、装飾が大げさになっていった。宮中に行事のあるときの正装は、男は束帯(そくたい)、女は女房装束といわれ、上の図のように、たくさんの衣服を重ねて着た。

束帯は袖が非常に大きく、表着の下に着た下襲(しもがさね)に裾(きょ)という尻尾のようなきれをつけ、その長さで身分をあらわした。

女房装束の重ね色目をみせる五衣(いつつぎぬ)はのちに五枚になったからその名ができたのだが、初めは何枚着てもよかった。

この重ね着するものを桂(うちき)といった。

『栄花(えいが)物語』という本には、藤原道長の娘で、先帝の后だった妍子(けんし)が大宴会を開いたとき、それに

参加するために女たちが大さわぎで着かざる話がでてくるが、二十枚あまりも重ねて着たので、袖口は厚くふくれて、まるで小さい火桶(火ばち)をならべたようで、風情もなにもなくなったさまが書かれている。

この頃になると貴族の女の地位は、財産をもつことはできても、かなり低くなっていた。

奈良時代にスカートとしてはいていた裳(も)は形式的に腰の後ろ側にだけまとった。

袴をはいていたが長くて歩きにくく、活動的ではなかった。

ふだんはその裳も、一番上に着た唐衣もはずした姿だったが、さらに舟の中のように狭いところとか、育児などで動きまわったりするときは、あこめ袴といって下着の小袖と袴だけをつけたりしていた。 |

図20 女房装束

|

夏にはすけてみえる単(ひとえ)と桍だけというすずしい姿になることもあった。

男のふだん着も直衣(のうし)や狩衣(かりぎぬ)などの簡単なものを着たが、それでも袖は大きく、そんなに活動的というほどでもなかった。

それにくらべて庶民の服は、男は細い筒袖と垂れ首の上衣とすそをくくった桍の二部式で、働きやすかった。

この衣服を直垂(ひたたれ)といって、のちには武士が着るようになり、ふだん着にしたりよろいの下に着こんだりした。 水干(すいかん)という、狩衣ににた形の服を着た貴族の家来もいた。

女の上衣は丈が長くなり、腰に褶(ひらみ)という布を巻きつけていた。

袖口が小さく、きものの原型である小袖の形ができ初めていた。袖なし(手なし)に腰布をつけていることもあった。

貴族が着ていた絹織物は、織部(おりべ)という朝廷直属の工場で作られたり、地方の荘園から税として送られてきたりしていたが、荘園制度がくずれて社会が不安定になってくると、織物業はおとろえ、鎌倉時代の十三世紀のなかごろには、織部も廃止された。

技術者たちは工場のあった京都に残ってほそぼそと織物をつづけた。。

室町時代になると商業が活発にたり、織物も商品として売り買いされるようになった。

十五世紀ごろには、土地や米よりお金の価値が大きくなり、都市が発達してくると、経済力がない女の地位は完全におちて、男にたよることになり、女らしさということがもとめられるようになった。

鎌倉時代まで普通だった女の袴姿は消えて、小袖の着流し(ワンピース)姿になっていった。

身分の高い女たちは、小袖の着流しの上にもう一枚小袖をはおる打掛(うちかけ)を着たり、夏にはその打掛を肩ぬぎして腰に巻きつける、腰巻という姿になった。

武士の直垂(ひたたれ)は礼服になって袖が大きくなった。

染めや刺繍で家紋を、大きく、またいくつもつけた大紋直垂(大紋)というものも着られたが、おもしろいことにヨーロッパにも同じように家紋をつけた服があった。

室町時代には、日本の衣生活にとって画期的なできごとがあった。

木綿(もめん)が登場したのである。八世紀ごろにも、漂流して日本にたどり着いた外国人から木綿の種子をもらって植えた記録があるが、これは成功しなかった。

十五世紀の後半に、朝鮮からほかの織物と一緒に綿織物が輸入され、十六世紀の半ばまでにたくさんの綿布(めんぷ)が、銅や硫黄とひきかえに入ってきた。

ちょうど、応仁の乱から戦国時代にかかっていたので、綿布は幕や旗や兵服としておもに軍事用に使われた。

「木絹をよこして、軍隊を凍死からすくってください」と朝鮮の王に手紙を書いた大名もあった。

十六世紀半ば、火縄銃が入ってくると、火縄として、さらに木綿は必要になってくるのだが、その頃には、十五世紀の終わりごろ西日本から始まったらしい、木綿の栽培が、東日本にまで広がっていた。

木綿は暖かく、丈夫で、風通しもよく、日本の風土にぴったりの衣服材料だったから、戦国時代が終わると庶民のあいだにも広まっていき、江戸時代を通して庶民の服が、麻から木綿にしだいに変っていった。

木綿は今でも私たちにとって大事な天然繊維で、帯電性もないので、宇宙飛行士の服の材料にも使われている。

南蛮貿易が始まると、日本人はまた毛織物とも出会った。

めずらしい生地を初めて手にして「ふんわりとして、何とみごとな!」とおどろいたにちがいない。

ポルトガル語の発音に漢字を当てて、羅紗(らしゃ)といった。

もとはうすい織物のことだったが、高級な織物という意味で名づけたのだろう。

ビロードやサージなども入ってきたが、鎖国になったこともあって、木綿のようには広がらなかった。

編物も伝わり、メリヤスといわれ、足袋などに使われた。

5 きものの完成とうつり変わり top

庶民にとってはずっと早くから表着だったが、小袖(こそで)がすべての身分の人たちにとって表着になってくるのは、室町から戦国時代にかけてである。

男も、武士たちが直垂から袖をとってしまい、活動的な肩衣袴(かたぎぬばかま)という服装を着始めたので、下着だった小袖が表に現れてきたのである。

この肩衣は江戸時代になると、鯨のひげなどを入れてピンと肩をはらせた裃(はかま)として、武士の正装や勤務服になった。

身分の高い女の小袖は、打掛や腰巻で、すでに表着になっていたが、この時代の終わりごろには非常に華やかなものになってきた。

袴や腰布がなくなると、小袖の前のかき合わせは、細いひものような帯でとめられていたのだが、桃山時代には名護屋帯という組紐の帯が作られ、腰に幾重にも巻きつけて結び、残りを前に垂らした。

この頃の小袖は幅が広かったので、細いひもでも充分に重ね目をとめることができたし、その頃のならわしになっていたあぐらや立て膝ですわっても平気だった。

平安時代からずっと垂らしていた女の髪が、いろいろな髪型に結われ始めた。

江戸時代になると、小袖はまた変化した。この時代は身分制度がきびしい時代で、士農工商という身分差別があったが、実力は商人=町人のほうが上だった。

また武士の社会では女の地位は最低だった。

そんな社会の女が着ていた小袖はさらに活動しにくいものになり、帯の幅が大きくなり、袖の長さもだんだん長くなり、裾もひきずって歩くようになった。

帯は、初めは名護屋帯のように紐になったものや細い平帯だったが、この平帯の輻がだんだん広くなっていった。

平帯のつぎにできた“くけ帯”は、三、四センチぐらいの幅から、元禄時代には十七、八センチになり江戸時代の終わりごろには三十センチにもなり、長さも長くなった。

幅が広くなると、だんだん上のほうで結ばれるようになり、結び目も前から後で結ばれるようになっていった。

男の帯はそんなに大きくならなかった。

袖も丈が長くなっていった。袖丈(そでたけ)が長くなると、振りや身八つ口というものができ、通風できるように工夫された。

振りが長くなったのが振り袖で、元禄時代の振り袖は六十センチぐらいだった。

桃山時代からふたたび結い始めた髪型はたくさんあったが、島田まげや丸まげなどがずっと明治時代まで残った。

足袋は桃山時代に皮製のものがあったが、江戸時代には木綿足袋が広く使われるようになり、止めるためにコハゼも工夫された。

しかし、大部分の女たちはたち働かなければならなかった。

下女をはじめ働く人たちは、裾も足首きりの短いきものを着て、たすきをかけ、前掛けをして、ときには裾まくりをしてはたらいた。

特に、全人口の八十パーセントだった農民たちは、あいかわらず働き着の基本である、体の形に合った、筒袖型の二部式の衣服で、ワンピースになっても脛(すね)までの長さで、田植のような農作業には手甲(てつこう)、脚絆(きゃはん)、腕貫(うでぬき)、前垂(まえだれ)、たすきなどで手足を保護し、働きやすくしていた。

二部式のときは、筒袖の上衣にモンペまたは軽(かる)さんという袴をはいていた。

職人といわれる人たちも、腹掛(はらかけ)、股引(またひき)、印袢纏(しるしばんてん)など、独特の服装をしていた。

いまの消防にあたる町火消は、長袢纏(ばんてん)を着ていたが、これは水を吸いやすいように裏がつけてあり、刺子(さしこ)といって細かく、一面に糸でぬってあった。

江戸時代はまた、京都の西陣を中心に高級織物や木綿織物がさかんに行われた。

幕府をはじめ、大名たちが織物を奨励保護したので、各地の名産織物もさかえた。

九州・久留米では絣(かすり)が、井上でんと田中久重という人たちの創意工夫で作られたし、八丈島では、刈安(かりやす)とまだみと椎の木で独特の色格子模様の織物、黄八丈が織られた。

越後(新潟県)では苧麻(ちょま)から作り、独特の加工をした小千谷縮(おじやちじみ)が生産された。

信州(長野県)では真綿(まわた=絹)から紬(つむぎ)が織られた。

十七世紀の末、中国からの生糸の輸入を制限して国内の養蚕(ようさん)が奨励された。

養蚕の教科書がたくさん出版され、技術が改良された。蚕室を火で暖めて早くまゆをとる方法が開発され、温度計が作られた。

幕末、フランスでは流行病のため蚕が不足していたので、蚕の卵がドンドン輸出された。

幕府はたびたび「百姓は麻や木綿のほかは着てはならない」という命令をだした。

十八世紀の後半になっても東北地方の辺境では麻布の刺子(さしこ)を着て寒さをしのいでいた。

しかし、大部分の地方では綿が栽培され、特に近畿地方では麦を刈ったあとに綿を植える二毛作をしていた。

生産された綿は、十六世紀の終わりごろから、ようやく関西から使われ始めた布団に入れる綿にもなった。

夜着といわれ、きもののような形をした寝具にも入れられるようになった。

しかし、辺地では藁(わら)でしいた上に麻や紙で作ったふすまをかけて寝ていた。

庶民の衣服の材料として完全に麻と木綿が入替るのは明治時代になってからだった。

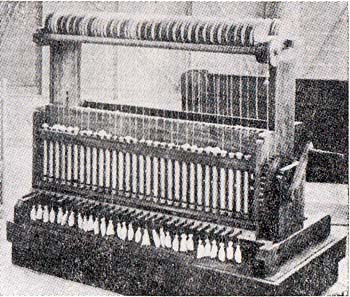

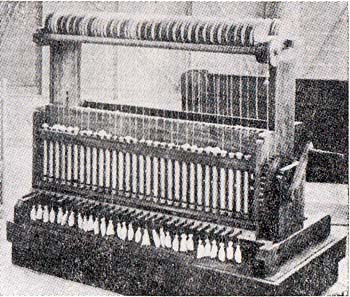

足利地方では、十八世紀の終わりごろから水車を利用しだ綿糸づくり(紡績)が始まり、よりの強い糸が作られるようになった。

明治時代になると、紡績機が輸入されはじめるが、臥雲辰致(がうんたつむね)という人がガラ紡績という紡績機械を発明した。

毛織物は、はじめ軍服をつくるために輸入され、工業化されていった。 明治政府は一八七〇(明治三)年、軍服をはじめ、政府の制服を洋服にすることをきめたので、男の洋服は早くから普及することとなった。

女の洋服は鹿鳴館(ろくめいかん)時代に上流階級の人たちがさかんに着ていたがその頃のヨーロッパは、奇妙な腰あてをする。

バッスルスタイルの服が流行しており、それが直輸入されたのだが、活動的ではなく、一般に普及しないうちにたち消えてしまった。 女学校の制服として洋服を採用することもたびたび議論されたが、なかなか実現せず、男にくらべて女の洋装化はずっとたちおくれた。

きものは、当時の着つけや形がほとんど変わらずに着つづけられ、特に帯で胸をきつく圧迫するのは健康に悪いということで、改良服の工夫や改良論がさけばれたが、大正時代的末頃までは工場で働く女たちでも、ずっと着物姿だった。 |

図21 ガラ紡績

|

top

**************************************** |