|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

八章 板ガラス製造のあゆみ――平らで薄いガラスを大量に

1 むずかしい板ガラスの製造 top

ガラスは、私たちの暮らしのなかで、大変なじみ深いものの一つである。

たとえば、いま、うちでこの本を読んでいるとしよう。

机の上の電気スタンドや、部屋の明かりには、ガラスの電球や蛍光灯か使われている。

目が疲れて、窓に目をやれば、そこにもガラスがはめられている。

本を読むのはあきた、テレビでもつけようと思う人がいるかもしれない。

そのテレビのブラウン管もガラスなのだ。

おやつを食べようと、台所に足をふみいれれば、ソースや醤油や塩の瓶がならび、ガラスのコップが光っている。

そのほか、メガネやカメラのレンズ、鏡なども、ガラスでできている。

このように、目につくものをざっとあげただけでも、私たちは、毎日、実にいろいろな種類のガラスの製品を使っていることがわかる。

ところが、ガラスはあまりにも身近な見なれたものなので、かえって普段、気にもとめずにすごしてしまうことが多い。

ガラスという言葉は、元々ローマ人が装身具に使った「コハク」(琥珀)のことを「グラッサム」といってきたことから起こった言葉である。

では人間は、どんなふうにガラスの製品を作ることを学んだのだろうか。

そして、その技術は、どんなふうに伝えられ、発達していったのだろうか。

ここでは、窓や鏡に使われる「板ガラス」を例にとって、その答えをさぐってみることにしよう。

窓や鏡に使われる板ガラスは、見たところ、大きさや形や厚さが大体きまっている。

普通はどれも、無色透明で、形は四角い。

だから、色や形がいろいろな、瓶や電球よりも、作り方が簡単だと、だれでも思うだろう。

日本ではじめて洋式のガラス工場を作った村井三四之助(さんしのすけ)という人も、最初はそう考えた。

三四之助は東京でイギリス人技師ガールから欧米諸国における工業界のようすを聞き、ガラス製造業について興味をもち、心ひかれたのであろ。

「ガラスの事業は、種類が多いといっても、大きくわければ、器具と板ガラスの二種類しかない。

器具のほうは、製品の種類が複雑で、ガラス職人を育てるのはむずかしかろう。

板ガラスなら、製品が単純だから、職人も育てやすいにちがいない」

そこで、明治六(一八七三)年、東京・品川に、板ガラスを作るための工場を建てた。

ガラスをとかするつぼを作るのに必要な粘土やレンガ、朧械器具などは、すべてイギリスからとりよせた。

原料の砂も質のよいものをもとめて、日本の各地をさがし歩いた。

さらに、職人を育てるために、わざわざイギリス人の技師官を招いて、指導にあたらせるという気のいれようだった。

しかし、三四之助がそれほどの意気ごみで始めたガラス工場だが、結局、一枚の板ガラスも作ることはできなかった。

そして、三年後の明治九年には、工場を買いあげてくれるよう、政府に願いでる事態の追い込れてしまう。

失敗したのは、三四之助だけではなかった。

工場を買いとった明治政府も、何回か板ガラスの製造に取組んだが、失敗を繰返すばかりだった。

そして、赤字つづきのため、明治十七年には、逆にに工場を民間の業者に売りわたしている。

日本で板ガラスの生産が始るのは、明治も終わりに近い、四十年代になってからだった。

それまで、たくさんの人が板ガラスの製造に挑戦したが、ことごとく失敗に終わっている。

ついには、「ガラスには手をつけるな」という合言葉までささやかれるほど、板ガラスの製造は困難をきわめたのである。

どうして、板ガラスか作るのが、こんなにむずかしかったのだろう。

それを知るには、ガラスと人間とのかかわりあいの歴史に目をむける必要がある。

三四之助の、「器具を作るのはむずかしいが、板ガラスはやさしい」という考え方が、そもそも大きな間違いだった。

なぜならガラスの器は、紀元前一五○○年頃のエジプトですでに作られているのに、板ガラスの出現はそれよりずっとおくれて、紀元前一世紀よりあとのことなのである。

板ガラスのほうが簡単だったら、器(うつわ)よりさきに作られていてもよさそうなものだ。

2 ガラスの発見、加工の始まり top

ガラスというと、普通、私たちは無色透明なものを思いうかべる。

だが、古代エジプトやメソポタミアで作られていたガラスのほとんどは、色のついた不透明なものだった。

この頃のガラスにぱ、不純物がたくさんまざっていたし、ガラスをとかす温度が低かった。

それに、ガラスを透明にするための清澄剤も、まだ使われていなかったからだ。

器を作るのは、手間のかかる仕事だった。まず、金属の棒のさきに、ワラや泥で芯を作る。

つぎに、あたためてひものように伸ばしたガラスを、その芯に巻きつけていく。

これを石の上でころがして、形を整える。

ガラスがかたまったら、棒の芯をぬきとって、やっとできあがりだ。

こうして、手間ひまかけてやっとできたガラスの器を使えるのは、王や神官のような、身分の高い人たちだけだった。

ローマ時代になると、ガラスの器を作る方法が大きく変った。

「吹き竿」とよばれる金属の細い管のさきに、とけたガラスをまきとって、ガラスがまだ柔らかいうちに息を吹きこむ。

するとガラスはシャボン玉のようにふくらんで、ふくらんだままの形で冷えてかたまる。

これを吹き竿からはずせば、そのまま、器として使えるのである。

この方法を「吹きガラス法」といい、紀元前一世紀頃、シリア地方に住みついていたフェニキア人によって発明されたと考えられている。

吹きガラス法を使えば、たくさんのガラスの器を、短い時間に簡単に作ることができる。

そのため、値段がさがり、普通の人でも買えるようになった。

また、この頃には、もっと質のよい材料を使って、透明なガラスも作られるようにたっていた。

吹きガラス法で作られた薄くて透明なガラスを手にした人々のなかから、これを窓にはめてみようというアイデアがうまれたとしても、不思議はない。

3 ポンペイの窓ガラス top

世界最古のガラス窓として知られているのは、ポンペイの浴場にはめられていたガラス板である。

ポンペイは、紀元七九年のベスビオス火山の噴火で、一瞬のうちにうもれてしまった都市だ。

だから、紀元一世紀には、もう、窓にガラスをはめるというアイデアが、現実のものになっていたことになる。

ちっとも、ポンペイは、当時としては特別に、ガラスの技術がすすんでいたところだったらしい。

ほかの地域で窓ガラスが使われるようになるのはずっとあとのことで、三世紀頃のローマでも窓ガラスは、ごく一部の金持ちの家に使われていただけだった。

この時代のガラス板は、ドロドロにとけたガラスを、たいらな石の上に流して作ったものだった。

この方法だと、半透明の部厚いガラスしか作れない。

部厚いガラスでは、冷えてかたまるときに、表面と内部の温度が、かなりちがってくる。

ガラスは、ほかの物質と同じように、冷やすと収縮し、熱すると膨張する。

そこで、さきにかたまった冷たい表面を、まだ熱いなかのほうのガラスが、内側から押上げることになる。

そのため、ガラスにひびが入りやすく、ちょっとしたことで、すぐ割れてしまう。

それを防ぐには、熱いガラスを大気中にただほおっておくのではなく、「徐冷炉」という温度を調節できる炉に入れて、ゆっくり冷やさなければならない。

この方法を「なまし」という。

その頃はまだ、この「なまし」を充分に行わなかったので、ガラスは割れやすく、大きなガラス板を作るのはむりだった。

そんななかで人々は、瓶の底を切りとって窓にはめたり、小さなガラスのかけらをつなぎあわせたりして、窓から明かりを取入れる工夫をした。

この工夫が、のちに教会の窓に盛んに使われるようになった、ステンドガラスのもとになったといわれている。

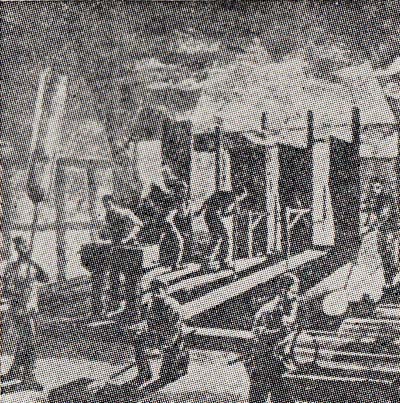

4 クラウン法の発明 top

七世紀頃、やはりシリア地方で、吹きガラス法を使って窓ガラスを作る方法が発明された。

まず、鉄の吹き竿で、器を作るのと同じように、ガラス玉を吹く。

つぎに、その底に別の鉄の棒を取付ける。

そして、吹き竿のがわを切りはなすと、底に鉄の棒のついたガラスの碗ができる。

この碗の形が王冠(クラウン)ににているというので、この方法は「クラウン法」と名づけられた。

それから、このガラスの碗をもう一度あたためて柔らかくし、碗に取付けてある鉄の棒を、手でいきおいよくまわす。

すると、碗の縁がしだいに広がっていき、最後には、たいらな円板状になる。

そこで鉄の捧をはずすと、薄い板ガラスができるというわけだ。

困ったことにこの方法では、できたガラスの真ん中の、鉄の棒を取付けてあったところが、こぶのように盛上ってしまう。

それに真中から縁にいくほど薄くなるので、この円板から厚さが均一な四角い窓ガラスを切りとろうとすると、ほんの小さな物しか作れない。

もっともこんな問題は、円板づくりの技術がすすんで、かなり大きなガラス板ができるようになってからの話だ。

十八世紀の末には、直径一・五メートルもの円板が作られたという。

初めのうちは、十〜二十センチメートルくらいのものしか作れなかったので、小さな円板をいくつも鉛の枠でつなぎあわせて、窓ガラスに使っていた。 |

図38 クラウン法

(『日本板硝子(株)五十年史』より)

|

それでも石や金属の板の上に、とけたガラスを流して作る方法よりは、薄くて透明な窓ガラスに適したガラスができるようになったのだ。

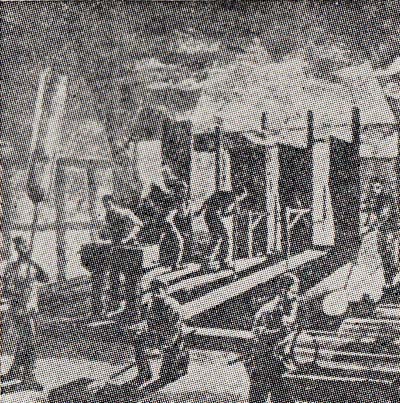

5 円筒法 top

十二世紀になると、クラウン法とは別のやり方で窓ガラスを作るところが、ボツボツとでてきた。

吹きガラス法でガラス玉を吹くところまでは同じだが、たんなる丸いガラス玉ではなく、大きな細長いガラスの筒を吹くのである。

それで、この方法を「円筒法」とよんでいる。

これは、とてもつらい仕事だった。

ガラス吹きの職人は、吹き竿のさきにとけたガラスをまきとり、胸いっぱいに息を吸いこんでガラスを吹く。

炉のまえにはきれいにみがいた石板(または金属の板)がおいてあって、吹いたガラス玉を、この上で筒型に整える。

これを炉のなかにいれて、ガラス玉の上にさらにガラスをまきとり、また力いっぱい吹く。

こうして、必要な長さの筒ができるまで、吹いたり伸ばしたりを繰返すのだ。

熱いガラスの炉のまえで、しだいに重くなるガラスの筒を持上げて、息を吹きこんだり、板の上にたたきつけたりするのだから、大変だ。

そのうえ、ガラス玉の厚さは、完全に同じになるようにしなければならない。

大きなものになると、一人では吹けないので、何人かが交代で吹いて作ることもあった。

こんなガラス玉を吹くコツを知っているのは、長い経験をつんだ職人だけだった。 |

図39 円筒法(『日本板硝子(株)五十年史』より)

|

できあがったガラスの筒は、まだ柔らかいうちに、金鋏で両端を切りおとされる。

それを、今度はたてに切りひらき、もう一度あたためながら、筒を広げて、たいらなガラス板をつくるのである。

この方法を使えば、クラウン法よりも大きくて厚さの均一な、質のよい板ガラスができる。

けれども、よほどの熟練工でないと、大きな円筒は吹けないし、円筒を切り開いてのばすためには、ガラスの円筒をのせるための、たいらで大きな金属の板をつくらなければならない。

そんなわけで、この円筒法がクラウン法にとってかわるのは、産業革命の始まる十八世紀に入ってからのことだった。

6 ついに日本でも成功 top

明治のはじめに、村井三四之助がつくろうとしたのは、この円筒法による板ガラスだった。

ヨーロッパでは、古くからクラウン法で板ガラスが作られていたのだから、ガラス吹き職人は吹き竿の扱いにはなれていたぱずだ。

それでも、なかなか円筒をうまく吹くことはできなかったのである。

江戸時代に長崎のオランダ人をとおして、西洋のガラスの技術を少しは学んでいたといっても、当時の日本の職人がつくっていたのは、小さな笛や、杯(さかずき)、金魚ばちくらいのものだった。

もちろん、板ガラスを作るところなど、見たこともない。

それに、円筒法で板ガラスを作るのは、むずかしいばかりでなく、大変な重労働だ。

腕が未熟で小柄な日本人が、なかなか成功しなかったのも、当然のことだった。

しかし、学校や役場などの公共の建物を中心に、洋風建築が次々に建てられ、窓ガラスはますます必要になった。

これらの窓ガラスは、全部高い輸入品でまかなわなければならない。

そこでなんとか輸入にたよらずに、国産の板ガラスを作れないものかと、日本の技術者や実業家は、懸命に努力をつづけた。

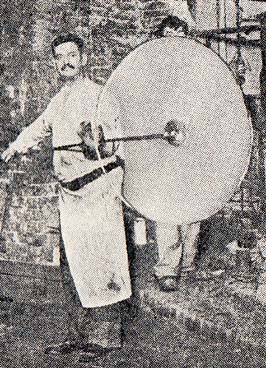

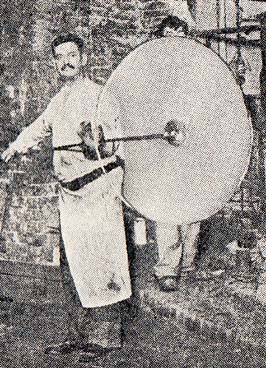

そして、明治三十五(一九〇二)年、ついに大阪の島田孫市(一八六二年〜一九二七年)が、日本最初の板ガラスを作るのに成功した。

孫市はできた板ガラスを勧業博覧会に出品して、人々の注目を集めた。

つづいて、明治四十年には、岩崎俊弥(一八八一年〜一九三〇年)が「旭硝子」という会社をつくり、兵庫県尼崎に円筒法による板ガラス工場を建てて、ようやく国産板ガラスの生産にこぎつけたのである。

島田孫市は元々、村井三四之助か政府に買いとらせた官営品川硝子製作所で板ガラスの製造にたずさわり、その後自分で大阪に移ってガラス器具の製作をつづけていた職人であり、岩崎俊弥は、現在の三菱銀行や三菱工業など、三菱グループをつくりあげた明治の大財閥、岩崎弥之助の次男で、ロンドン大学で三年間、化学の勉強をして帰国後、板ガラスの製造を手がけた実業家である。

島田と岩崎は明治三十九年に共同で硝子製造会社をつくるが、すぐに喧嘩をしてそれぞれ別の会社を作ったという。

島国は職人気質で「金持ちの仕事と職人の仕事は一つにならない」とか、「学問でガラスはできない」などといっていたという。

この二人の成功のかぎは、どこにあるのだろうか。

村井三四之助かはじめて板ガラスをつくろうとしてから、約三十年。 |

図40 島田孫市

(『旭硝子(株)五十年史』より)

|

その間にたくさんの人が板ガラスの製造に取組んでは、失敗を繰返した。

しかし、その失敗はむだにはならなかったのであろう。

失敗の歴史のなかから、二人が学びとったものも少なくなかったにちがいない。

ただ、この二人に共通していることは、当時、板ガラスの生産では世界一といわれた、ベルギーの技術をくわしくしらべあげ、忠実にその製造法にしたがったことである。

ことに旭硝子では、ガラス窯や必要な器具をすべて、ベルギーから輸入したのをはじめ技術の指導者だけでなく、実際に工場で働くガラス吹き職人や、吹いた円筒をたいらにのばす伸ばし手まで、本職のベルギー人を招いて、技術そのものを完全な形で輸入しようとした。

こうした努力が実をむすんで、旭硝子はその後の日本の板ガラス工業の発展に、大きな役割をはたすことになるのだ。

7 科学技術の発達とガラス工業 top

日本でようやく円筒法による板ガラスの製造に成功したころ、世界の板ガラス工業には、また新しい流れが始まっていた。

十八世紀の半ばにイギリスで産業革命が起こると、科学技術のさまざまな分野で、重要な発明・発見があいついだ。

板ガラスのおもな原料は、石英と石灰石と炭酸ソーダである。

このうち、石英と石灰石は、天然のものが簡単に手に入る。問題はソーダだった。

最初は、木を焼いた木灰や海藻の灰から作られていたが、灰から取れるソーダの量はかぎられ、値段も大変高かった。

けれども一七九〇年に、フランス人のルブランによって、食塩を原料としてソーダを作る方法が発明され、はじめてソーダを大量生産する道がひらかれた。

さらに、一八六一年には、ベルギー人のソルベーによって、アンモニア・ソーダ法が発明された。

この発明により、質のよいソーダがいっそう安く作られるようになった。

(ソーダの製造の発明については『化学工業の発明発見物語』の巻を参照)。

ガラスの原料をとかす燃料は、長い間薪が使われていた。

しかし木材は、燃料ばかりでなく、ソーダの原料の木灰をとるためにも使われたし、製鉄などあらゆる金属の加工と陶器づくりにも必要だった。

そのためヨーロッパの森林は、十八世紀頃までに、ほとんど切りつくされてしまった。

そこで石炭が使われるようになったが、石炭を直接燃やすとその灰分がとびちって、ガラスにまざってしまい、具合がよくなかった。

しかし石炭からコークスを作る実験をしているうちに、石炭を熱するとガスがでて、それが質のよい燃料になることがわかった。

それからは、この石炭ガスが燃料に使われるようになった。

もう一つの問題は、ガラスをとかす窯である。

それまで用いられていたるつぼでは、一度に少しずつしか、ガラスをとかせない。

板ガラスを大量に作るには、次々にガラスの原料をとかせるような、大きな窯がいる。

しかも、その大きな窯で、たくさんのガラスをとかすには、よほど温度を高くしなければならない。

この問題は産業革命後、めざましく成長した製鉄業によって、解決の糸ぐちがあたえられた。

ガラスの場合もそうだが、質のよい鉄鋼を作るには、原料の鉄鉱を高温でとかさなければならない。

燃料をただ燃やしただけでは、炉の温度を充分高くすることができない。

一八二八年、グラスゴーのガス工場の管理者だったニールソンは、炉からでてくる石炭を燃やしたあとの廃ガスで、炉のなかへ吹きこむまえの空気を熱すれば、炉のなかの温度を高めることができると考えて、特許をとった。

ドイツのジーメンス兄弟は、一八五六年にこの原理を応用して、鉄をとかす炉を常に高温にたもっておける装置を工夫し、一八七二年には、この装置がガラス窯にも取入れられるようになったのだ。

こうして材料や技術の改良がすすみ、それまで人手にたよるところの多かったガラス工業も、機械化にうつるための条件が、しだいにととのっていった。

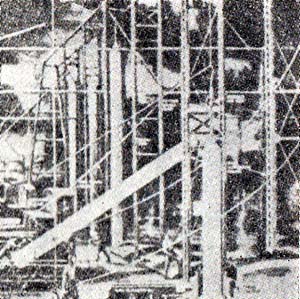

8 ラバース法の発明 top

この頃、板ガラスはおもに円筒法で作られていたので、まず考えられたのも、円筒法の機械化たった。

そして一九〇二年、アメリカのラバースが、人が息を吹きこかかわりに、圧縮した空気をおくりこんで、ガラスの円筒を作る方法を発明した。これをラバース法という。

人が吹いたのでは、円筒は、せいぜい直径○・二メートル、長さ二メートルくらいのものしか吹けない。

それが、ラバース法では、直径〇・六メートル、長さ十メートルもの大きな円筒が吹けるようになった。

それに、むずかしい技術がいらなかったから、高い賃金をはらって熟練工をやとう必要がなく、安あがりだった。

機械化によって、板ガラスの生産は急にふえた。

アメリカの板ガラス工業は、それまで、イギリスやフランス、ベルギーといったヨーロッパの国々に、大きくおくれをとっていた。

だが、ラバース法の発明は、アメリカ、が世界でI、二をあらそう板ガラス生産国に成長するきっかけとなったのである。

しかし、板ガラスの製造方法の改良は、それだけにとどまらなかった。 |

図41 ラバース法(『日本板硝子(株)五十年史』より)

|

9 コルバーンの疑問 top

ラパース法が完成する少しまえの一八九八年のこと、アメリカのあるガラス工場で、一人の男が板ガラスの作られるところを見ていた。

男の名はアービング・W・コルバーン(一八六一年〜一九一七年)、三十七歳の機械技師である。

ガラス吹き職人が汗びっしょりになり、顔を真赤にしてガラスの円筒を吹くのを見て、コルバーンは思った。

「板ガラスを作るのに、どうしていちいち、円筒を吹かなければならないのだろう。

ガラスの円筒をまたあたためて、広げるなんて、大変な手間だ。

最初から板の形に作ればいいじやないか」

しかし、これはコルバーンが思ったほど簡単なことではなかった。

たとえば、水飴に何か薄い板をひたして、持上げてみよう。

水飴は、最初は板と同じ幅で引上げられても、しだいに幅が狭くなり、ついには細い糸になって切れてしまうだろう。

これは、水飴に表面張力が働くからである。

ドロドロにとけたガラスもそれと同じだった。

何度やってもうまくいかないので、コルバーンは、一旦はガラス板をとけたガラスから直接引上げるのをあきらめた。

「しかたがない。

それなら、クラウン法や円筒法の、あの大変なガラス吹きの仕事を、機械にやらせる方法を考えてみよう」

発想を変えて、クラウン法と円筒法の機械化に取組んだが、結果はどうもはかばかしくない。

そうこうするうちに、円筒法の機械化は、同じアメリカのラバースにさきをこされてしまった。

コルバーンはがっかりした。でも、ここでくじけていても始らない。

コルバーンは気をとりなおして、いんたんあきらめていた板引き法(ガラスを直接、板状に引上げる方法)の研究にもう一度取組んだ。

一九〇五年のことである。

翌年には、二、三の友人をさそって、コルバーン・マシン・ガラスという会社を始め、ペンシルベニア州に小さな工場を作った。

まだ、本当に板ガラスを作れるかどうかもわからないのに、ずいぶん思いきったことをしたものである。

でも、その頃のアメリカには、そんな開拓者精神にあふれた人たちが、大勢いたのだ。

しかし、やはり会社の経営は思わしくなかった。

自分たちの給料にもことかく状態で、苦心の末に作った機械を動かして、板ガラスを試作してみたが、できたガラスは、とても売りものにはならなかった。

とぼしい資金は、たちまち底をついてしまった。

会社がいきづまって、コルバーンがとほうにくれているところへ、思いがけず、救いの手がさしのべられてきた。

ペンシルペニア州のあるガラス会社が、完成した機械をゆずってくれるなら、資金をだすというのだ。

コルバーンはこの申し出にとびついた。 |

図42 コルバーン

(『日本板硝子(株)五十年史』より)

|

研究にうちこみ、いくつも改良を重ねた結果、一九〇九年ついに板引き法による世界最初のガラスが引上げられたのである。

ところが機械の故障があいついで、運転をつづけることができなくなり、コルバーンは、またもやつまづいてしまった。

とけたガラスの性質が充分わかっていなかったことや、工業化に必要な実験や準備がたりなかったことが、失敗の原因だった。

今度は会社も資金をだししぶった。

しかし、コルバーンはあきらめなかった。

会社の役員一人一人をまわって、こううつたえた。

「この機械の価値は、ごぞんじでしょう。あと一息なんです。

あと少し、資金と時間をいただければ、順調に動かしてみせますから」

集まった資金はわずかだったが、コルバーンはその資金にすべてをかけて、機械の改良につとめた。

そのかいあって、機械の調子は思いのほかよくなった。

そこで、オーエンス自動ガラス製瓶機の発明で有名なオーエンスに、機械を見てもらうことにした。

オーエンスは、コルバーンの機械が、これまでにないすぐれたものだということを、すぐに見ぬいた。

「これはすごい。ガラス窯のとけたガラスから、直接、板ガラスができるとは。

さっそくためしてみたいが、私のところはガラス瓶が専門だから……

そうだ、関連会社で板ガラスをあつかっているところが一つあった。

そこに、きみを紹介しよう。実験のための工場と費用は私がもつ。

ぜひ、この研究を完成させてくれたまえ」

こうしてコルバーンは、資金の心配をすることなく、研究に専念できるようになった。

一九一六年には、あらたにリビー・オーエンス・シートガラスという会社が作られ、コルバーンが技術の責任者としてむかえられた。

そして翌一九一七年、新しい近代的な工場で、板ガラスの生産が始まった。

コルバーンの長年の苦労は、ようやくむくいられたのだ。

コルバーン法は、まもなくラパース法に完全にとってかわり、アメリカを初め世界各国の工場で取入れられた。

また、大量生産が可能になったため、窓ガラスは、この頃から広く一般にも使われ始めた。

けれども、発明者のコルバーンは、その成果を見とどけることなく、工場で生産が始まったのと同じ年の一九一七年、五十六年の生涯をとしている。

10 二つの板引き法 top

ところで、コルバーンが十年以上も苦心を重ねて、やっと完成した板引き法とは、どんな方法だったのだろうか。

実はガラスの板を炉から直接に引きだす方法は、それまでにも、いろいろな人によってこころみられていた。

とけたガラスのなかに金属の板をひたし、それを引上げるにつれて、板についたガラスを帯状に引き出せばよい、ということにはだれもが気がついていた。

問題は、引上げたガラスの幅を、どのようにして一定にたもつかにあった。

だが、この難問は解決されないまま、何年かがすぎた。

コルバーンが板引き法の実験を始めたのと同じころ、ベルギーでもフルコールという人が、板引き法の研究に取組んでいた。

そしてコルバーンより一足はやく、一九〇四年には、いくつかの特許をとるほど、研究をすすめていた。

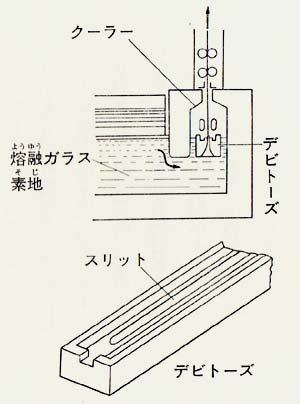

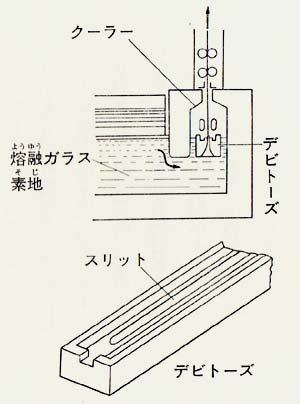

フルコールの方法は、つぎのようなものだった。

まず、細長い隙間のあるレンガを、とけたガラスのなかに押し沈める。

するとその隙間から、ガラスが板状に押し出されてくる。

フルコールはこのレンガを、ガラスを案内するという意味で、デビトーズ(案内嬢)と名づけた。

このとき、隙間に鉄板をさしこんで、ガラスが押し出されるのと同じ早さで引上げるのだ。

そうすると、ガラスをただ引上げるのとちがって、ガラスを中心にむかって引っぱる力が働かないため、幅が狭くなるのを防ぐことができる。

デビトーズの上には、一対のパイプがおかれている。

このパイプのなかには、水が流れているので、パイプとパイプの間を通過したガラスは、すぐに冷えてかたまりかける。

こうして幅を一定に保ったガラスを、十組もある石綿のロールで次々にはさみ、ロールの回転によって、上へ上へと引上げる。そして、約六メートル引上げたところで切断すると板ガラスができあがる。

垂直にのぼっていくあいだに、なましの処理も完了するというしくみである。

フルコールの方法は、アイデアとしてはすぐれたものだったが、実際に機械を動かしてみるとむずかしい問題がたくさんあった。

だから、フルコールもコルバーンと同じように、実験と試作を繰返し、特許をとってから技術を完成するまでに、約十年もかかっている。 |

図43 フルコール法(高橋荘之輔氏による)

|

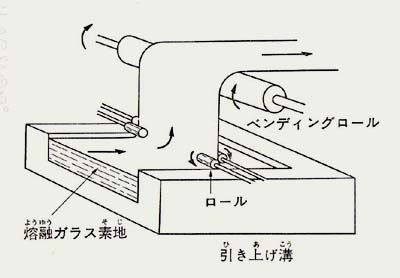

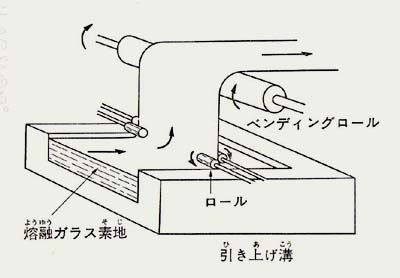

コルバーンの方法では、デビトーズのようなものは用いないで、とけたガラスをその表面から、いきなり引上げる。

では、どのようにして幅を一定にたもつのだろうか。

図43を見ると、ガラスが引上げられるすぐ上のところに、一対の小さなロールがおかれている。

このロールでガラスの両端を挟みながら引上げるのだが、ロールのなかには、フルコール法のパイプと同じように、水が流れている。

だから、ロールにはさまれたガラスの両端は、すぐにかたまりかけ、幅が狭くなることはない。

こういうといかにも簡単のようだが、実際には複雑な装置がいるし、問題も少なくなかった。

たとえば、板ガラスの厚みをむらなくするには、ガラスの横幅全体にわたって、同じように冷やさなければならないが、この点がうまくいかなくて、コルバーンはずいぶん苦心したものである。 |

図43 コルバーン法

|

コルバーン法の特徴は、ガラスをただ垂直に引上げるのではなく、約七十センチの高さで、ロールによって直角にまげ、あとは水平に引いていくという点にある。

この方法だと、徐冷窯を充分な長さにすることができるので、なましをゆっくり行って、切断しやすいガラスを作ることができる。

ただ、コルバーン法では、普通、一つのガラス窯に、引上げ機を二機すえつけるだけだが、フルコール法では、場所をとらないので、十二機もすえつけることができる。

また、ガラスの厚さは、どちらも、引上げる早さによって調節することができる。

薄いガラスがほしいときにははやく、厚いガラスがほしいときにはおそく引けばよいのである。

実は、板引き法が発明されるまで、板ガラスには、厚さによって区別するよび方があった。

厚さ四ミリメートル未満のものを「窓ガラス」、四ミリ以上のものを「厚板ガラス」とよんでいたのだ。

それはなぜかというと、この二つは作り方がちがっていたからである。

つまり、窓ガラスのほうは、さきにお話した円筒法で作られていたが、厚板ガラスのほうは、金属の型にとけたガラスを流しこんで作る「鋳造法」という方法で作られた。

それが、板引き法の発明によって、いろいろな厚さのガラスが、思いのままに作れるようになった。

そこで、製法による区別がなくなって、どの厚さのものも「板ガラス」とよばれるようになったのだ。

コルバーンとフルコールがそれぞれ、苦心の末に完成した板引き法によって、板ガラス工業には新時代がひらかれた。

それぞれに長所があったので、世界各国の板ガラス工場は、さきをあらそって、このどちらかの方法を取入れた。

板ガラスが安く、大量に生産されるようになったため、ようやく、一般の人々の家の窓にも、ガラスが使われるようになった。

現在も、窓ガラスのほとんどは板引き法で作られている。

ただし、一九五九年にイギリスのピルキントン社で、五十年に一度の大発明といわれるフロート法が開発され、板ガラスの技術はまた大きく前進することになった。

フロート法とは、ガラス窯から引きだした板状のガラスを徐冷窯に送るまえに、フロートバスとよばれるタンクのなかを通過させて、ガラスの両面をなめらかに仕上げる方法である。

フロートバスにはガラスより重い金属のスズがとかしてあり、送りこまれたガラスは水平なスズの上に浮いて、下面は完全にたいらになる。

一方、上面はヒーターで加熱してたいらにする仕組みになっているのだ。

なんでもない工夫のようだが、コルバーン法やフルコール法では、徐冷窯からでてきたガラスは研摩機でみがかないと製品にならなかったので、それを考えると大変な進歩だった。

フロート法では、はじめは住宅の窓に使われるような薄い板ガラスはできなかったが、しだいに改良されて、かなり薄い板も作れるようになった。

アメリカやイギリスでは、もう、それまでの方法にかわってフロート法が用いられている。

これからは、世界中で、この方法を取入れる板ガラス工場がふえていくだろう。

いまでは、どこにでもある窓ガラスだが、板引き法が発明されるまでは、製造がむずかしく高価なので、教会や公共の建物、金持ちの邸宅など、ごくかぎられた建物だけに使われていた。

ヨーロッパでは、贅沢品として、窓ガラス税がもうけられた時代もあった。

窓ガラスが贅沢品でなくなり、どんな家にも使われるようになるまでには、何百年もかかっている。

そして、そのかげには。コルバーンやフルコールなど、多くの人たちの努力と、たえまない研究のつみ重れがあったのである。

top

**************************************** |