|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�\����@�\���

�\��́@���{�̖��A�ݖ��\�\�ݖ����Ȋw�I�ɂ݂�

�@1 ���y�H�i�A�ݖ� top

�@�Â�������{�̖�������Ă����A�ݖ��B

�@�ݖ��́A���{�l�ɂƂ��āA�����̐H��ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������ł���B

�@�Ƃ��낪�A�ݖ��ɂ��ẮA�ӊO�ɒm���Ă��������Ƃ������B

�@���Ƃ��A�ݖ��͉��������邽�߂̒��������Ǝv���Ă���l�������B

�@�����A�͂����Ă��ꂾ�����낤���B����������������A���̋��̂����݂�H�ׂĂ����������͂Ȃ��B

�@�ݖ��łȂ���A���Ȃ��̊��Ă̂��̕����͂����Ȃ��B���͏ݖ��̑ւ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�ݖ��ɂ͉����̂ق��ɁA�߂����Ȃ�����NJÖ���_���ȂǁA���܂��܂Ȗ����ӂ��܂�Ă���B

�@����ɑ�Ȃ̂́A���̍���ł���B

�@�ŋ߁A�C�O�ł��ݖ������Ă͂₳���悤�ɂȂ�A���ɃA�����J�ł́A�ݖ��̍H�ꂪ�ł���قǍL�܂����B

�@�����ł́A�ݖ��̓X�p�C�X�A�܂荁��̒������Ƃ��ĎƂ߂��Ă���B

�@���ہA����܂ł̌����ɂ��ƁA�ݖ��ɂ͖��܁Z��ނ��̍���̐������݂����Ă���Ƃ����B

�@�A�C�X�N���[���̃o�j���̍���A�R�[�q�[�A�g���̍���A�u�����f�[�̍���A�����S��p�C�i�_�u���̍���A����Ƀo����q���V���X�̍���܂ŁA�ݖ��ɂ͂ӂ��܂�Ă���̂��B

�@�ݖ��̂��̕��G�Ȗ��ƍ�������o���Ă�����́A����͔������ł���B

�@�l�ނ͂����Ԃ�̂���A�H�i�����Ƃ��A�������̗͂�����Ă����B

�@���{�ł́A�ݖ��̂ق��ɁA���A���X�A�|�A�[���A�����Ԃ��ȂǁA���m�ł��A�u�h�E����r�[���A�p���A�`�[�Y�A���[�O���g�ƁA�l�X�ȐH�ו����A�������̏����ɂ���č���Ă����B

�@�������̓����𗘗p���č����A���������H�ו��̂��Ƃ��A�u���y�H�i�v�Ƃ��ł���B

�@�����锭�y�H�i�̒��ł��A���{�l�����������ݖ��́A�ō��̌��삾�Ƃ�����B

�@�Ȃ����낤���B

�@�l�ނƔ������Ƃ̂�����肠���̗��j���ӂ肩����Ȃ���A���̗��R���������Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

�@2 �Ȃ��̃A���R�[�����y top

�@���y�H�i�́A�ǂ�����ɉ����̂������Ă���̂ŁA�����ǂ̂悤�ɂ��Ĕ������ꂽ�̂��A�͂����肵�����Ƃ͂킩��Ȃ��B

�@�Â��L�^�ɂ��ƁA�Ñ�G�W�v�g��\�|�^�~�A�ł́A�I���O�l��N���ɂ͂����A�u�h�E����r�[��������Ă����Ƃ����B

�@���y�H�i�̒��Ől�ނ��ŏ��ɍ��o�����̂́A���Ԃ�A�u�h�E������S���̂悤�ȁA�ʎ���������������낤�B

�@�悭�n�����ʎ��Ȃ�A�M���r�ɂ߂ĕ����Ă��������ŁA���R�Ɏ��ɂȂ邩�炾�B

�@�r�[������{���̂悤�ɁA������������́A���������G�Ȃ̂ŁA�����Ƃ��ƂɂȂ��č����悤�ɂȂ����̂��낤�B

�@���y�H�i�̒��ʼnȊw�I�ɍl������悤�ɂȂ����̂��A��ނ��ŏ��������B

�@���������킯�ŁA�������̗��p�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�����̘b�������ĂƂ���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�Ȃ�����ݖ��ƃr�[������{���ł́A�����Ԃ��͂Ȃꂽ�H�ו��̂悤�����A�ǂ�����������̓����ɂ���āA������������Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă��邩�炾�B

�@���āA�R���⃀�M�Ȃǂ̍����́A���������Ă������̂ł͎��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@���ꂪ���m�ł́A�����ꂪ���������̂��A���M�𐅂ɂЂ����Ĕ��肳���������i�����i�o�N�K�j�Ƃ����j���A����Ԃ��Đ��ƍ������킹�A�Z�\�x���炢�ɂ������߂�ƁA�₪�ău�c�u�c�ƖA�����Ď��ɕς�邱�Ƃ��킩�����B

�@�ʎ��̂��ڂ�`�⍒���̕����A���Ƃ̂��̂Ƃ͑S�������̂��������ɕς��A���̕ω����A�l�X�́u���y�v�Ƃ�B

�@�����Ď����̒����o���̂Ȃ�����A���y���N�������錳�ɂȂ���̂�����ɂ������Ȃ��Ƃ����l�������܂�Ă����B

�@����ǂ��ǂ����Ĕ��y���N����̂��́A�Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ������B

�@3 �Ȃ��̓����͔����� top

�@�u�h�E����r�[���͘Z��N���܂��������Ă���̂ɁA���ꂪ�������̓����łł���Ƃ������Ƃ��킩���Ă���A�܂��ق�̕S�N���炢���������Ă��Ȃ��B

�@�������Ƃ́A�l�̖ڂɌ����Ȃ������ȏ����Ȑ������̂��Ƃ������B

�@������A���������Ȃ������������̐l���A���̑��݂ɋC�����Ȃ������̂́A�ނ���Ȃ����Ƃ������B

�@�������ł͂��߂Ĕ��������ώ@�����̂́A�I�����_�̃��[�E�F���t�b�N�Ƃ����l���B

�@������O�S�N�قǂ܂��̈�Z���O�N�A���[�E�F���t�b�N�́A�����ō�����������ŁA�Â����܂萅�̂Ȃ��ɁA���낢��Ȍ`�����������Ȑ������������܂���Ă���̂������̂��B

�@�������A���[�E�F���t�b�N�́A���̏����Ȑ������Ɛl�ނƂ̐[���������������邱�Ƃ܂ł͂��Ȃ������B

�@���̌�A�������̂��Ƃ͖Y���ꂽ�܂܁A��S�N�߂��Ό������ꂽ�B

�@�\�㐢�I�ɂȂ�ƁA���w�̌������[�܂�A�ʎ��̂��ڂ�`�⍒���̕������ɕς��̂́A���̒��ɂӂ��܂�Ă��铜�����A�A���R�[���Ɠ�_���Y�f�ɕ������邽�߂��Ƃ������Ƃ��킩���Ă����B

�@���̓�������_���Y�f�ƃA���R�[���ɕ������Ď��ɕς�邱�Ƃ��A�u�A���R�[�����y�v�Ƃ����B

�@�ł́A���̂܂܂ł̓A���R�[�����y���Ȃ������̕��ɁA�����������Ɣ��y�����A�͂��߂Ď��ɂȂ�̂͂Ȃ����낤�B

�@���̋^����A����̂Ȃ��ɁA�����ɂӂ��܂�Ă���ł�Ղ���A�����ɕ������铭�����������������邩�炾�Ƃ������Ƃ��킩���āA���������B

�@���̕����́A�ꔪ�O�O�N�Ƀt�����X�̉��w�҃y�C�A���Ɓ@�y���\�[�ɂ���Ĕ��肩����o����A�W�A�X�^�[�[�Ɩ��Â���ꂽ�B

�@�i�W�A�X�^�[�[�̔����ɂ��ẮA�w�����̔�����������x�̊����Q�Ɓj�B

�@�����̑̂̒��ł́A���G�ȉ��w�������������s���Ă���B

�@�����āA�����͂��ꂼ��A���̉��w������������A�y�f�Ƃ��镨���������Ă���B

�@�W�A�X�^�[�[���y�f�̈��ŁA�������̑��t�̂Ȃ��ɂ��ӂ��܂�Ă��邱�Ƃ��m���Ă���B

�@���͂���Ԃ���ł���ƁA���̂Ȃ����Â��Ȃ��Ă����Ƃ����o���͂Ȃ����낤���B

�@����́A���t�̂Ȃ��̃W�A�X�^�[�[�̓����ŁA���͂�̂ł�Ղ����ɕ�������邽�߂Ȃ̂��B

�@�ł�Ղ���ɕς��镨��������̂Ȃ�A���̓������A���R�[���ɕς��镨���������Ă��悳�����Ȃ��̂��B

�@�u�h�E����r�[���̔��y���Ă���t���A�������ł���ׂĂ݂�ƁA�������܂����`����������������B |

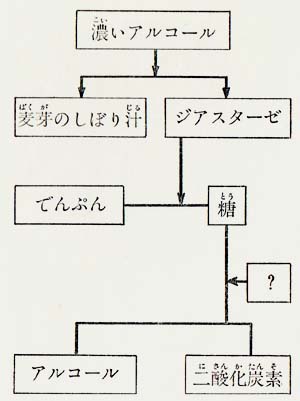

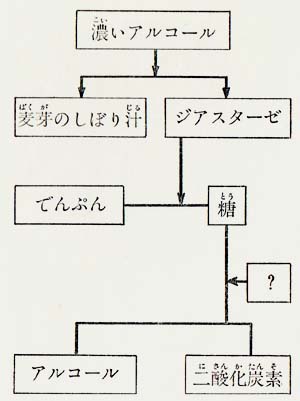

�}62�@�W�A�X�^�[�[�ɂ��A���R�[�����y

|

�@�����ŁA���ꂪ���y�̂��ƂɂȂ��Ă���ƍl����l�����āA���̗��ɂ́u�y��v�Ƃ������O������ꂽ�B

�@�������A���y�̎d�g�́A�W�A�X�^�[�[�ɂ��ł�Ղ�̕������A�����ƕ��G�������B

�@�y�ꂪ�{���ɔ��y�ɂ�������Ă��邩�ǂ����A�����ł������߂�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��������A���������y��Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂��A�����Ȃ̂��A�����Ȃ̂����m���Ă��Ȃ������B

�@�\�㐢�I�����ɂȂ��Ă���ƁA�t�����X�̃J�j�A���E�h�E���E�g�E�[����h�C�c�̃V�������̂悤�ɁA�y��͐����Ȃ̂��ƍl����l���łĂ����B

�@���������̍l���́A�Ȃ��Ȃ��w��Ɏ������Ȃ������B

�@4 ���y�̌��� top

�@���y�̌�����d�g���킩��Ȃ��̂ŁA�����͂�������炸�̂Ȃ���̕��@�ŁA���i����j�ɂ�����čs���Ă����B

�@����ǂ��A��������������u�h�E����r�[�������炭���ƁA�����ς��Ȃ�����A���ȏL���̂���t�ɕς�����肵�āA���蕨�ɂȂ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��A�悭�������B

�@�u�h�E�����̐���ȃt�����X�ł́A���͓��ɏd�傾�����B

�@���C�E�p�X�c�[���i�ꔪ���N�`�ꔪ��ܔN�j�����y�̌������n�߂��̂��A����͂Ă��u�h�E���H��̎��傩��A���������ς��Ȃ�Ȃ��悤�ɂ�����@�͂Ȃ����ƁA���k������������ꂽ�̂����������������B

�@�������ł���ׂĂ݂�ƁA�ł��̂悢�u�h�E���ɂ͂܂�������y�ꂪ����������̂ɁA�����ς��Ȃ����u�h�E���ɂ͍y��͌������炸�A�ׂ��_�̂悤�Ȃ��̂������Ⴒ����Ƃ����܂��Ă���B

�@�p�X�c�[���́A���̂ǂ�����������ɂ������Ȃ��ƍl�����B |

�}63�@�p�X�c�[��

|

�@�����āA�ꔪ�Z�l�N�A�u�h�E���̔��y�͍y��̓����ɂ�邵�A�u�h�E���������ς��Ȃ�̂́A���̖_��̏����Ȑ������̂������Ƃ������Ƃ��A�����݂Ȏ����ɂ���Ă����₩�ɏؖ����Ă݂����̂��B

�@�p�X�c�[���̌����ɂ���āA�A���R�[�����y���y��̓����ŋN���邱�Ƃ���łȂ��A���[�O���g�Ȃǂ̂ł�����_���y�ɂ͓��_�ہA�|�����|�_���y�ɂ͐|�_�ہA�����Č��ȏL���̂��郉�N�_�̂ł��郉�N�_���y�ɂ̓��N�_�ۂƂ����悤�ɁA�ʁX�̔��y�ɂ͂��ꂼ�ꂿ����������������������Ă��邱�Ƃ��A���X�Ɩ��炩�ɂ���Ă������B

�@�܂��A���̂������镅�s���A��͂���������Ђ��������Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@���͔������ɂƂ��ẮA���y�ƕ��s�̂�����������킯�ł͂Ȃ��B

�@�����A�������̓����Ől�Ԃ̖��ɂ����̂��ł���Ƃ��ɂ͔��y�Ƃ����A�H�ו��Ȃǂ��������ĐH�ׂ��Ȃ��Ȃ�����A���ȏL�����������肷��Ƃ��ɂ͕��s�Ƃ��ŁA�l�Ԃ���ʂ��Ă��邾�����̂ł���B

�@���y�ƕ��s���������̓����ŋN���邱�Ƃ��A�͂��߂Ė��炩�ɂ����p�X�c�[���̌��т͑傫���B

�@�ނ̌����́A�������͂��߁A���y�𗘗p����Y�ƂɁA��ςȗ��v�������炵���B

�@�����āA���̎����甭�y�Ɋւ��錤�����A����ɍs����悤�ɂȂ����B

�@5 �`�}�[�[�̔��� top

�@���肩�瓜��������y�f�����o�����悤�ɁA�y�ꂩ����������A���R�[���ɕ�������y�f�����o�����ƁA�吨�̉Ȋw�҂������ɂƂ肭�B

�@�������A�Ȃ��Ȃ��������Ȃ������̂ŁA�A���R�[�����y�̍y�f�́A�W�A�X�^�[�[�Ƃ������āA�������y��̑̂̒��ł����A�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����ꂽ���Ƃ��������B

�@����ǂ��A�ꔪ�㎵�N�A���̍y�f�́A�h�C�c���G�h���[�h�E�u�t�i�[�i�ꔪ�Z�Z�N�`���ꎵ�N�j�ɂ���āA���R�̂��Ƃ���y��̊O�Ɏ��o���ꂽ�B

�@�u�t�i�[�͍y�f�̌����ł͂Ȃ��A�y�ꂩ���ɂȂ镨�������o�����������Ă����̂��B

�@�����čy�������Ԃ������ڂ�`��ۑ����邽�߂ɁA������ǂ߂Ƃ��č��������Ă������B

�@����Ɛ����Ă���y��͂��Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���������y���ăA���R�[���Ɠ�_���Y�f�ɕ������Ă��܂����̂ł���B

�@�u�t�i�[�́A�y��̂��ڂ�`������o�����y�f�Ɂu�`�}�[�[�v�Ƃ������O�������B

�@�������A���ƂɂȂ��ă`�}�[�[�̓W�A�X�^�[�[�̂悤�Ȉ��ނ̍y�f�ł͂Ȃ��A�\�O�قǂ̍y�f�̏W�܂肾�Ƃ������Ƃ��킩�����B

�@�A���R�[�����y�ł́A�����������Ȃ�A���R�[���Ɠ�_���Y�f�ɕ�������̂ł͂Ȃ��A���X�Ƃ��������y�f�������āA�r���ɂ��낢��ȕ��������o���A�\�l���̒i�K���ւāA�Ō�ɃA���R�[���Ɠ�_���Y�f�ɂȂ�̂��B

�@�`�}�[�[�̔����ɂ���āA�A���R�[�����y�͐������y����g��Ȃ��Ă��A�K���X�̎����ǂ̒��ŋN�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B |

�}64�@�u�t�i�[

|

�@���������̍�p�́A�y��̍זE�̒��ŋN���锭�y��肸���Ǝア�B

�@��������̍זE�łł��Ă���A�����ȏ����ȍy��ł��A�������̒��ł́A����̉Ȋw���^�����ł��Ȃ��قǕ��G�ȕω����A�Ȃ߂炩�ɋN�����Ă���̂��B

�@6 �J�r���g�����m�̎���� top

�@���Ă���܂ł́A�u�h�E����r�[���ȂǁA���m�̎����𒆐S�ɘb�������߂Ă����B

�@�������̑��݂��͂��߂Đl�X�ɒm���A���y�̌�����d�g���T�w�I�ɂƂ��������ꂽ���䂪�A���m���������炾�B

�@�������O�ɂ��b�����悤�ɁA�����͐̂���قƂ�ǐ��E�̂ǂ̍��ł��s���Ă���B

�@�����āA���m�̎����ɂ́A���m�Ƒ傫�����ƂȂ�_����������B

�@����͊k���̂ł�Ղ���ɕ������邳���ɁA����ł͂Ȃ��J�r���g�����Ƃł���B

�@���y�ɂ������̐[���������́A�O�̃O���[�v�ɂ킯�邱�Ƃ��ł���B

�@��̓r�[���y���p���y��ȂǁA�y��̒��ԁA��߂͓��_�ۂ�|�_�ۂ̂悤�ȍۂ̒��ԁA�����ĎO�߂����̃J�r�̒��Ԃ��B

�@�J�r�͎̑̂��̂悤�ɍג����זE�i������ێ��Ƃ����j�łł��Ă��āA���̋ێ���A���ł����Ύ�q�ɂ����闑�q�͖ڂɌ����Ȃ����A���ꂪ��������W�܂�ƁA�ڂɌ�����悤�ɂȂ�B

�@�݂Ȃ���������̖݂ɁA���炭����ƐԂ�≩��A���낢��ȐF�̃J�r���͂��Ă���̂��������Ƃ����邾�낤�B

�@�ӊO�Ɏv����������Ȃ����A�V�C�^�P��}�c�^�P�Ȃǂ̃L�m�R�ނ��A�J�r�ɂ����߂��������̒��ԂȂ̂��B

�@�������̗��p�̂������ɂ́A�O�̃O���[�v�̂����̈�������g���ꍇ�����邪�A�J�r�ƍy��A���邢�͍y��ƍۂƂ����悤�ɁA��ȏ�̃O���[�v��g�ݍ��킹�Ďg�����Ƃ������B

�@�u�h�E����r�[���Ȃǐ��m�̎����́A�y�ꂾ���𗘗p����ꍇ�ɂ�����B

�@����A���m�̎��Â���ł́A�����̂ł�Ղ�����邳���ɃJ�r���g���̂ŁA�J�r�ƍy��̓�̃O���[�v�𗘗p���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@����͔������̗��p�̂������Ƃ��ẮA��������`���B

�@���������m�ł́A�p�X�c�[�������y�̎d�g�𖾂炩�ɂ���܂ŁA�ɑ��݂���ڂɌ����Ȃ��y�ꂪ�A�Ԃǂ��̂��ڂ�`�₷��Ԃ��������̂Ȃ��ɂƂт���ł���̂��A�m�炸�ɗ��p���Ă��������������B

�@���m�ł��A���R�[�����y�ɂ��ẮA��͂肻��Ƃ͒m�炸�ɓV�R�̍y��̂��͂�����Ă����B

�@�������ڂɌ�����J�r�������ɗ��p���Ă����������ŁA���m�l�͌Â�����A�����̂ł�Ղ���ɕς���Ƃ����J�r�̓������悭�m���Ă����B

�@�J�r�Ƃ����Ă��A���낢��Ȏ�ނ�����B

�@���ɂ����̂����邪�A�H�ו���Ƃ̂Ȃ��̂��������ɂ͂��āA�l�ԂɊQ������������̂����Ȃ��Ȃ��B

�@���̒�����ړI�ɂ��Ȃ����J�r�����������ŁA������g���Ƃ������Ƃ��A������O��N�ȏ���O�ɁA�����Ŏn�܂��Ă����̂��B

�@����Ԃ������M�𐅂ł��˂Ēc�q�ɂ��ĕ����Ă����B

�@�܂����̂܂܂̃��M��A����Ԃ������M�̕������̂܂ܕ����Ă����B

�@���C�������ĉ��x�������ƁA�ǂ�����J�r���͂��Ă���B

�@�������낢���ƂɁA�c�q�̂ق��ɂ̓N���m�X�J�r��P�J�r�A�o���o���̂ق��ɂ͍��ۂƁA�͂��Ă���J�r�̎�ނ��������B

�@����Ȃ��Ƃ��A�Ñ�̒����ł͒m���Ă����̂��B

�@���̂悤�ɁA�����ɃJ�r���������̂��u���v�Ƃ����B

�@�c�q�̂ق��ɂ͂���J�r�́A�ł�Ղ���ɕ�������͂������A�����ł͂���������ɗ��p���Ă����B

�@�o���o���̂ق��̃R�E�W�ۂ́A�ł�Ղ�����铭�������邪�A���ɒ`���������ăA�~�m�_�����͂������B

�@����ł��̍��ۂ��g���āA���M��_�C�Y�̒`���������A���̖��X��ݖ��̐�c�̂悤�Ȓ�����������Ă������Ƃ��A���̎���̋L�^�ɂ̂����Ă���B

�@����ɂ��Ă������̏����̂�������ς��āA���ꂼ��̖ړI�ɂ������J�r���͂���悤�ɂ��ނ��A���̐�����������߂āA���ƒ������ƂɁA���܂��g���킯�Ă������m�̒m�b�͂��炵���B

�@���m�ł́A���������A�I�J�r�̈����`�[�Y�̕����Â��Ɏg���Ă��ǂ�����A�J�r�̗��p�ɂ����Ă͓��m�̕����͂邩�ɐi��ł����Ƃ����邾�낤�B

�@7 ���i�������j�ۂ̗��p

top

�@�J�r�𗘗p���Ď��⒲�����������@�́A�嗤�Ƃ̌�������ɂȂ����ޗǎ��㍠�A����������{�ɓ`������ƍl�����Ă���B

�@�����A�����ł͎��ƒ������ƂāA�g���J�r�̎�ނ��������̂ɁA���{�ł́A�����Œ����������ɂ����g��Ȃ����ۂŁA���������������悤�ɂȂ����B

�@�ӂ����Ȃ��ƂɁA�����̂悤�Ȏ��̍����́A���{�ɂ͂̂����Ă��Ȃ��B

�@���{�̋C�y���A���ۂ̂ق��ɂ��K���Ă������߂Ȃ̂��낤���B

�@�܂��A�����ł͐��̍����Ɏ��R�ɃJ�r���͂���̂�҂B

�@����ɑ��ē��{�ł́A�R���ł����M�ł��A����������������肵�āA�J�r���͂��₷����Ԃɂ��Ă���A����̃R�E�W�ۂƂ����J�r�����B

�@�ǂ����Ă��̂悤�Ȃ����������܂ꂽ�̂��悭�킩���Ă��Ȃ����A���ۂ̗��p�̂��������A���{�ɂ��Ă���ɔ��W�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�����悤�ɃR�E�W�ۂ��g���Ă��Ă��A���Əݖ��ł́A���ۂ̂͂����������������Ă���B

�@���{���̏ꍇ�A���ۂ́A�R���ɂӂ��܂��ł�Ղ�����āA�y��̍�p�������₷�����邽�߂Ɏg����B

�@����́A�r�[�������Ƃ��̔���ƁA�S�����������ł����āA���y�̎���́A�A���R�[�����y���s���y�ꂾ�B

�@����A�ݖ��ł͂����Ȍ����ł���哤�Ə����̗��������ɂ��āA���ۂ̓����ŁA�哤�̒`�����Ə����̂ł�Ղ������B

�@���̕����A�ݖ����L�̐F�E���E��������o���Ă���̂��B

�@�܂�A�����ł́A���y�̎���͍��ۂł���B�ݖ������A���ۂ̗͂��A�����Ƃ����܂��Ђ����������y�H�i���Ƃ����邾�낤�B

�@8 �ݖ��̌��`�u�Ђ����v top

�@��������A�����g�����������̐��@���`���ȑO�̖퐶����A���łɓ��{�ɂ́u�Ђ����v�Ƃ��鉖�Â��̔��y�H�i���������B

�@�Ђ����ɂ́A�傫���킯�āA���т����A���т����A���i�����j�т����̎O������B

�@���т����́A���̂����́A���т����͂�������ɂ�����A�H�c�̖��Y���������A���т����̈�킾�B

�@�Ō�̍��т������A�R���⃀�M�A�}���Ȃǂ̍����������Ƃ���Ђ����ŁA���X��ݖ��̌��`�ƍl�����Ă���B

�@���i�����j�т����͒�������`��������̂炵���B

�@��������̒���̋L�^�ł���w���쎮�i�������j�x�ɂ��A�u���i�Ђ����j�v�Ƃ��u���i���j�v�Ƃ�ꂽ�������̖��O���łĂ���B

�@���̂����A�ۂ́A���M��p�����A�哤�Ɖ����������������X�̈��ŁA�����c�邽�܂�ݖ��̐�c�ɂ�����悤���B

�@�������A�����̒������͂܂��A���݂̏ݖ��ɂ͂قlj������̂������B

�@���̍��A�������̓����Ɏs�������āA�Ђ�����X���\���A���X��X���O�\���������Ƃ����B

�@���̂��Ƃ���݂Ă��A��������ɂ͒������̎�ނ��ӂ��A��ʂ̐l�X�ɂ����Ȃ�L���g���Ă������Ƃ��킩��B

�@���q����ɁA�T�@�̖V����Ŋo�S�Ƃ����l�������ɗ��w���A�a�R�����X�̍������Ȃ���ċA�������B

�@�o�S�́A�I�B�i���̘a�̎R���j�̓���ŁA�����̋������Ƃ��������A���l�ɖ��X�̍������������B

�@���̂����ɁA���X�����Ƃ��A���̒�ɂ��܂����`�ŐH�ו����ɂ�ƁA�ƂĂ������������ƂɋC�Â����B

�@�����ŁA���낢��Ƌ�S���āA�u���܂�ݖ��v�̂悤�Ȃ��̂����o�����Ƃ����B

�@�₪�Ď�������ɂȂ�ƁA����̐l�X�͂��̒��������A���s����֔��肾�����B

�@�܂����̍��ɂ́A���X�ɐ��������ĎϏo���z�ł������u���܂��v���A�������Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������A���̎���ɂ͂܂��A���X�Əݖ��̋�ʂ́A�͂����肵�Ă��Ȃ������B

�@9 �ݖ��̒a�� top

�@�u�ݖ��v�̕������͂��߂Ăł���̂́A��܋㎵�N�ɂł����w�і{�ߗp�W�i�������ڂ悤���イ�j�x�ł���B

�@�w�ߗp�W�x�Ƃ����̂́A��������ɍL���p����ꂽ���ꎫ���ł���B

�@������A�ݖ����̂��̂��A���̍��ɂ͈�ʂ̐l�X�ɂ��Ȃ蓯���݂̒������ɂȂ��Ă����̂��낤�B

�@���̍��̂��낢��ȋL�^���l�����킹��ƁA�ݖ��͎�������̒�������I���ɂ����Ēa�������Ǝv����B

�@����ǂ��ݖ��̔����́A��`�Ƃ��Ē����Ԉ�ʂɌ��J����Ȃ��������߁A���̍��̏ݖ����ǂ̂悤�ɂ��č���Ă����̂��A���X����Ƃ�u���܂�v��u���܂��v�ƁA�ǂ̒��x���������������̂���m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�\�Z���I�̏I���ɂȂ�ƁA�ݖ��͍H�ƓI�ɑ傫�������悤�ɂȂ�B

�@�a�R���i���j���X�̌n�����Ђ�����ݖ��̖��͂������ɍ����Ȃ�A���Ɍ��̗���A�֓��̖�c�A���q�Ȃǂł��A�������ŏݖ���肪�J�n���ꂽ�B

�@���̍��̏ݖ��̍����́A�܂��哤���悭�ςāA�唞������Ă������������̂Ƃ܂����킹�������B

�@���̍��ɐ��Ɖ��������Ă����܂��A���ꂩ�疈�������ł����܂��āA���\�ܓ���������z�Ԃ���ɓ���Ă��ڂ�B

�@�������ĂƂ����t���u��ԏݖ��v�Ƃ����B

�@���Ɉ�ԏݖ������ڂ����J�X�ɁA���Ɖ��������Ă悭�����܂��A�ꒋ�邨���Ă���A���ڂ��ĉΓ��������B

�@������u��ԏݖ��v�Ƃ����A�����l�i�Ŕ���ꂽ�B

�@�̂��ɂ́A�������g�����ق��������悭�Ȃ邱�Ƃ��킩���āA�唞�̂����ɏ������p������悤�ɂȂ����B

�@���̂悤�Ɏς��哤�Ɛ����������������Ƃ���A���݂̂悤�ȏݖ������������̂́A�]�ˎ���̂��Ƃ��B

�@���۔N��́w���@�x�ɂ��ƁA�ݖ������̂ɁA�ŏ��͕Ă��₵���g���Ă������A�̂��ɂ͔����₵���g���悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@�Ă��₵�Ƃ͎����Ɏg�����̂��ƂŁA�ݖ��ɂ��͂��߂͎��Ɠ��������g���Ă����̂��A���̍��ɂȂ�Əݖ���p�̍����l��������A������g���悤�ɂȂ����Ƃ����킯���B

�@���̎���̐l���A���ۂ��ǂ��������̂��ƍl���Ă����̂��́A�͂����肵�Ȃ��B

�@����ǂ����x�������Ă������������{�́A�J�r����ς͂��₷���B

�@�H�ו�������Ă����ƁA���낢��ȃJ�r���͂��Ă���̂́A���Ȃ�Ă������낤����A���ۂ����̒��Ԃ��Ƃ������炢�̒m���͂������ɂ������Ȃ��B

�@�����̏ݖ����̖{������ƁA���ۂ��哤�⏬���ɔɐB���Ă����悤���ɂ��āA�u�Ԃ�����v�Ƃ��A�u�悭�Ԃ����悤�Ɂv�Ƃ��A�u���ԁA���ԁA���Ԃ͂悵�A�ԁA���Ԃ͂����v�Ƃ������\�����悭�łĂ���B

�@���̂��Ƃ�����A�̂̐l���J�r���A�������ĉԂ�����A���Ɏ������ƍl���Ă����炵�����Ƃ��킩��B

�@�ݖ����Ȋw�I�Ɍ��������悤�ɂȂ����̂́A��������ɂ͂���A���m�̋ߑ�Ȋw������Ɏ�������悤�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ��B

�@�������O�ɂ��b�����悤�ɁA���m�ɂ̓J�r�𗘗p�������y�H�i�����Ȃ��B

�@���̗��R�̈�ɓ��{�Ƃ������A���m�̋C��C���������Ă��ĉĂ���肠���ɗ��������߁A�J�r���͂��ɂ������Ƃ���������B

�@���̂��ߓ��{�̃J�r�̌����҂�A�ݖ���������l�����́A�v��ʋ�J�����邱�ƂɂȂ����B

�@�ق��̕���̉Ȋw�ł́A���m�̌��������̂܂܂����Ă��Ă��A���ɂ��B

�@�Ƃ��낪�A���ƃJ�r�Ɋւ��ẮA����{�ɂȂ�悤�Ȍ��������m�ōs���Ă��Ȃ������̂��B

�@���̂��߁A���{�̌����҂́A�ꂩ���b�I�Ȍ����������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@����ǂ����̋�J���������āA���̌�̓��{�̔��y�H�Ƃ̔��W�ɂȂ������Ƃ�������̂ł���B

�@10 �ݖ��Ɣ����� top

�@�ł͏ݖ����ł���܂łɁA���������ǂ̂悤�ɂ�������Ă���̂��A���������Ă݂Ă݂悤�B

�@�ݖ����͂܂��A�悢���i�������j����邱�Ƃ���n�܂�B

�@���Ƃ͑O�ɂ��b�����悤�ɁA�����ɃJ�r���͂₵�����̂ŁA�ݖ��̏ꍇ�́A�����̑哤�Ə����ɍ��ۂƂ����̓r���͂₷�B

�@�͎̂ς��哤�Ɛ��i���j�����������������킹�����̂��A�����i�������ނ�j�Ƃ��������ɓ���A���i�ނ�j�̂Ȃ��Ɍ��X�������Ă������ۂɂ���āA���������Ă����B

�@�����\�N���ɂ́A�u�F���v�Ƃ����āA����肵�����̂̂Ȃ�����A���̂悢���̂��Ƃ��āA���̍����Ɏ��i���ˁj�̂������Ƃ��Ďg���悤�ɂȂ����B |

�}65�@�ݖ��̂ł���܂�

|

�@�����Ė����O�\���N�A��c�ݖ��Ƃ�������i���́u�L�b�R�[�}���ݖ��v�j�̋Z�t�A�Ζ��i�����j�a�O�Y���A���̂Ȃ��̂����ꂽ�ۂ����������łӂ₷�����i����������|�{�Ƃ����j�ɐ��������B

�@���ꂩ��͏����|�{�������ۂ��퍍�Ƃ��Č����ɂ܂��āA���������������ʂɂȂ����B

�@�ݖ��̌����́A�哤�A�����A�H���A���̎l��ŁA���̂����̂ǂꂪ�����Ă��A�ݖ��͂ł��Ȃ��B

�@�Ȃ��ł���Ȃ̂��哤�ŁA�ݖ����L�̂��܂݂ƁA�Ԃ݂��������������F�́A��Ƃ��đ哤�̐������ω����Đ��܂����̂��B

�@�܂������́A�ݖ��ɓ��L�̍���Ƃ������������̂Ƃ��āA�厖�Ȗ������ɂȂ��Ă���B

�@�ݖ��̉����̂��ƂɂȂ��Ă���H���ɂ́A�������킹�������ɎG�ۂ��ɐB���Ă�����̂��ӂ�������������B

�@�Ō�̐����A�ݖ��̐����̘Z�\���p�[�Z���g�����߂�A�厖�Ȍ������B

�@���ł́A�哤���������H�����A�O������̗A���i�����߂銄�H�������Ȃ��Ă���B

�@����ǂ��A�̂͌�����S�����Y�i�ł܂��Ȃ��Ă����B

�@�Â�����ݖ��̎Y�n�Ƃ��ĉh�����֓��̖�c�A���q�A���Ɍ��̗���A����ɍ]�ˎ���̏I���ɁA�I�B����ɂ�����ďݖ��̎l��Y�n�̈�ɂ���������悤�ɂȂ������������݂�ƁA�ǂ������̎����悭�A�哤�⏬���A�����߂��łƂ��B

�@�����ē����̏d�v�ȗA����i�������A�D�ɂ���ʂ����B���Ă��āA�]�˂⋞�s�A���Ƃ�������s�s���Ђ����Ă����Ƃ������ʓ_���������B

�@���Č��������������A�܂��哤�����Đ��ɂЂ����B�����āA���������Ăӂ���哤���悭�����B

�@����́A�哤���_�炩�����āA���ۂ�ɐB���₷�������邽�߂��B

�@�����āA���ۂ̍��o�����낢��ȍy�f��A�������̓����������₷����Ԃɂ��Ă����̂��B

�@���ɁA��������i���j���Ă������B

�@���������̂́A�����ɂӂ��܂�Ă���ł�Ղ�₻�̑��̐����������āA���ۂ̓����������₷�������邽�߂����A���̐������A�ݖ��̐F�ƍ���ɉe�����Ă���B

�@�܂��A�������������������̂��A���ۂ̍y�f��������̓����������₷�������邽�߂ł���B

�@�哤�Ə����̏���������A���������킹�āA�퍍�i���ۂ̖E�q�j���܂����炵�A�悭������B

�@���̍������킹�����̂��A�̂́u���W�i�������Ԃ��j�v�Ƃ���̏�ɂ����āA�����i�������ނ�j�̂Ȃ��ɂ݂����˂Ă������B

�@�����̉��x�́A�ێ���\���x���炢�ɂ������Ă����B���̂��߂ɓ~�͎��̒��ŒY���������B

�@����ƁA�܂��Ȃ����ہA���������Ă���B�ۂ̓����������邽�߁A�r���œ��A�������݂ق����A���ɓ���Ă���l�ږڂɂ�������o���B

�@���o�����Ƃ��A�哤���������������荍�ۂɂ܂�A�����������ۂ���́A�哤�̒`�����⏬���̂ł�Ղ������y�f�����o����Ă���B

�@�������Ăł������ɐH�������������킹�āA�d���݉��i�^���N�j�ɓ���A���N�����đ哤�Ə��������S�ɕ���������B

�@���ƐH���������킹�āA���Ɏd�����̂��A�g����݁h�Ƃ����B

�@�����ō��ۂ̔ɐB�͂Ƃ܂邪�A�ۂ����o�����y�f�������͂��߂�B

�@�����Ă��̍y�f�ƁA���̂Ȃ��Ɏ��R�ɔɐB���Ă���������i�y�����_�ۂȂǁj�ɂ���āA�������ɕ����̂悢����݂ɍ�肩�����Ă����B

�@�y�f�͑哤�̒`�������A�~�m�_�ɁA�����̂ł�Ղ���ɕ�������B���ꂪ�ݖ��̂��܂݂�Ö��ɂȂ�B

�@�����̂ł�Ղ����ɕς��Ǝ��ɍy�ꂪ�����͂��߁A���������y���Ă��낢��ȃA���R�[�����ł���B

�@�ݖ��̂悢����̂��ƂɂȂ�̂́A���̃A���R�[���ނ��B

�@�܂��A���_�ۂ̓����łł������_�́A�ݖ��̖��ɐ[�݂�����B

�@���̂ق��ɂ����낢��Ȏ_���ł��A�A���R�[���ƌ������āA���܂��܂ȍ���̐����ƂȂ�G�X�e���ނ����B

�@�d���g����݁h����肩�����Ă�����N�̊Ԃ̑厖�ȍ�ƂɁA�u�g����݁h�����v������B

�@�u�g����݁h�����v�Ƃ́A�g����݁h�̂Ȃ��ɋ�C�𑗂肱��ł����܂��邱�ƂŁA�������邱�Ƃɂ���āA�������̔ɐB�������Ă��̂��B

�@�͎̂d���サ�炭�̊ԁA�~�͈��������Ɉ��A�Ăɂ͈���ɓ�A�O����u�g����݁h�����v���s���Ă����B

�@�哤�Ə����́A���N�������āA�������蕪������A�ݖ��́g����݁h����������B

�@�����z�̂ӂ���ɓ���Ă��ڂ�A�`�Ƃ����ɂ킯��B���̏`�ݖ��Ƃ����B

�@���ݖ��̒��ł́A�J�r��y��A�ۂ��܂������Ă���B

�@����ɂ��낢��ȍy�f�ނ��Ƃ������Ă��āA���̂܂܂ł͏ݖ����ώ����Ă��܂��̂ŁA���M����B

�@������u�Γ���v�Ƃ����A�E�ۂ̂ق��ݖ��̐F�E���E������ƂƂ̂��邽�߂̑厖�ȍ�Ƃ��B

�@�g����݁h�����ڂ��ĉΓ��ꂵ���ݖ��ɂ́A�܂����낢��ȕs�������ӂ��܂�Ă���B

�@���̕s����������Ƃ����A���̂܂܂ɂ��Ă����Əݖ��̖���������̂ŁA�Ō�Ɂu��������v�Ƃ�����������āA�s�������揜���B

�@���ꂾ���̎�Ԃ������Ă���ƁA���������ӂ���g���Ă���ݖ�����������̂��B

�@�ݖ����ł���܂łɂ́A�J�r�i���ہj�A�y��A���i���_�ۂȂǁj�̎O�����������Ă���B

�@���̂悤�ɁA�O���̂��������O���[�v�̔������������Ăł��Ă��锭�y�H�i�́A�ݖ��̐�c�ɂ����閡�X�������ƁA�قƂ�ǗႪ�Ȃ��B�ݖ������y�H�i�̍ō��̌��삾�Ƃ����闝�R���A�����ɂ���B

�@11 �܂��䂪�c��ݖ���� top

�@�O�ɃA���R�[�����y�̂Ƃ���Řb�����悤�ɁA�y�������������ł��A�A���R�[�����ł���܂ł̉��w�ω��́A��ϕ��G�ł���B

�@�������̎O�̃O���[�v�S���������ƂȂ�ƁA�����̔����������y�̓r���ɍ��o�������̎�ނ��A�ǂ�Ȃəˑ�Ȃ��̂ɂȂ邩�́A�z���������낤�B

�@�ݖ��̐����₻�̐��������o�����ߒ����A�܂����S�ɂƂ���������Ă��Ȃ����Ƃ��݂Ă��A���̕��G�����킩��B

�@�܂����X�̏ꍇ�A���݂ł͑哤�ɒ��ڃJ�r���͂₳���A������č����������킹�č�邱�Ƃ������悤���B

�@�哤���̂��̂ɃJ�r���͂₵�č��ɂ���Ƃ����̂��A���ł͏ݖ��Ɠ��̍����Ȃ̂ł���B

�@�ݖ����́A���ł͊��S�ɋ@�B������A�d���݂̉����ؐ�����R���N���[�g�̃^���N�ɕς��Ă���B

�@�܂��Ăł��~�ł��A�g����݁h�̉��x�����ɂ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�g����݁h�̂Ȃ��̔��������A�Ȋw�I�ɊǗ����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B

�@����ǂ��A�ݖ����̊�{�́A�ݖ����a�����Ă��猻�݂܂ŁA�ς��Ă��Ȃ��B

�@���̊�{�Ƃ́A�����ɃJ�r���͂₵�č�����邱�ƂɎn�܂�A�H�����ƍ������킹�A�����̂Ȃ��̒`�����Ƃł�Ղ���A�J�r�̍y�f�ɂ���ăA�~�m�_�Ɠ��ɕ������A���������Ă��܂��܂ȍy���ۂ����Ȃ���A�Ɠ��̂��������������o���B

�@�܂�A�������̓���������āA�������������������Ƃ������Ƃł���B

�@����ɂ��Ă��A�y���ۂ̑��݂��m��Ȃ������������̑c�悪�A�ǂ����Ă���قǕ��G�ȏݖ����̕��@�����邱�Ƃ��ł����̂��낤���B

�@�l����l����قǂӂ����Ȃ��Ƃ��B

�@���X�ݖ��̂��������������o���������̗͂͂��炵�����A����������݂ɗ��p���Ă����A�������̑c��̓��{�l�̒m�b�́A�����Ƃ��炵���B

�@���܁A���{�̔��y�Z�p�́A���E�̃g�b�v�E���x���ɂ���B

�@�܂��A��`�q�H�w�Ƃ��o�C�I�e�N�m���W�[�Ƃ���A�������̗��p����o�������Ȋw�Z�p���A������A�O�\�N�̊Ԃɂ߂��܂������W���Ƃ��Ă��邪�A���̕���ł����{�̌����҂̊��߂��B

�@������A�����������炵�₷���C�ւɂ߂��܂�āA�Â�����A���□�X�A�ݖ��̐����������ăJ�r�̓����ɖڂ��Ƃ߁A����ɁA���̑��݂�m��Ȃ��Ȃ�����A�y����⮂̂��͂����傤���ɂЂ������Ă����A�������̑c��̂��炵���m�b�ɂ��������Ă���̂��B

�@�@12 �ʋl

�s���ʂ�݂��́t top

�@�u�ݖ��v�̂Ƃ���ł��b�����悤�ɁA�l�ނ͌Â�����������̏���������āA���낢��Ȕ��y�H�i�����o���Ă����B

�@�Ñ�l�͔������̑��݂��m�炸�ɁA�l�ނɂƂ��Ė��ɂ����̓����ɖڂ��Ƃ߁A���p���Ă����̂��B

�@����Ƃ͋t�ɁA�l�ނɂƂ��ĊQ�ɂȂ�������Ƃ̂����������A�͂邩�̂��炭��Ђ낰���Ă����B

�@���̐H�ו�������Ă����ƁA�����ɂ�����ŐH�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�����Ől�X�́A����������ɓ��ꂽ�H�ו����A���Ƃ��������悤�ƒm�b�����ڂ����B

�@���Â��⊣���A�|�Â��A�����Â��A���Ƃ������Â����炠��ۑ����@�́A�ǂ�������Ԃ̌o���ƁA���R�̔����ɂ���Đ��݂����ꂽ���̂ł���B

�@���������������Ƃ̂Ȃ��Ñ�l�ɁA�H�ו��������錴�����킩��Ȃ������͓̂��R�ł���B

�@�������A�\�����I�̏I���ɔ������̑��݂����炩�ɂ��ꂽ���Ƃ��A�����Ɛl�X�͔������s�Ƃނ��т��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�����ď\�㐢�I�ɓ����Ċʋl�����������܂ŁA�H�ו��̕ۑ��Z�p�ɂ́A�傫�Ȑi���݂͂��Ȃ������B

�@�ʋl�̔����ɂ́A�t�����X�̍c��i�|���I�����[����������Ă���B

�@�ʋl�ƃi�|���I���A������ƕ������Ȃ��̂Ƃ肠�킹���A�\�����I�㔼�̃��[���b�p�ŁA�ۑ��H�ɂ���Ăǂ�Ȃ��Ƃ��N�����Ă�������m��A�[���ł��邾�낤�B

�@�̂Ȃ���̕ۑ����@�ł��܂�̂́A���Ƃ̐H�ו��̎p��������������ς��A�����Ă����̂ɕK�v�ȉh�{�f�܂ł����Ȃ��Ă��܂����Ƃ������B

�@���m�q�C�ɂł�D����A���ɂ����ނ����m�����́A�ۑ��H�ɂ���炴������Ȃ��B

�@���̂��߁A�a�ł������҂��A���Ƃ������Ȃ������B

�@�a���r�^�~���b�̕s������N���邱�Ƃ́A�܂��m���Ă��Ȃ������B

�@�������A�������H�ו��ɂ��邱�Ƃ́A�����̐l�X�ɂ��@���������炵���B

�@���Â�������H�ׂ�̂������Ȃ��̂��낤�ƍl�����A�N���~���푈�̂Ƃ��C�M���X�R�ɂ́A�����������ʕ������x�����ꂽ�B

�@�������A���ʂ͓����������B

�@���[���b�p�e�n�ł��������Ă����i�|���I�����A���m�̐H�ו��ɓ��������߂���l�������B

�@�����ŁA�i�|���I���̖����������t�����X���{�́A�ꎵ��ܔN�A����܂ł̕ۑ����@�Ƃ͂��������A�V�����H�ו��̕ۑ����@���A���܋����ŕ�W�����̂��B

�@���̕�W��m���āA�����ɕۑ��H�̌����ɂƂ肩�������j�������B

�@�p���̂����߂��ŏ����ȐH���i�X�����ƂȂށA�j�R���E�A�y�[���i�ꎵ�܁Z�N�`�ꔪ�l��N�j�ł���B

�@�A�y�[���́A�قƂ�Nj���炵������͎Ă��Ȃ������B

�@�������A�َq��������ƁA�����X�ȂǁA�H�i�ɂ������d�����Ƃ����Ă����m���ƁA����݂Ȃ��w�͂ɂ���āA�������n�߂Ă����\�N��̈ꔪ�Z�l�N�A���Ɂu�r�l�@�v�����������B

�@�A�y�[���̍l�����������@�́A���̂悤�Ȃ��̂������B

�@�L���r�ɗ������Ă������������߁A�R���N������邭�͂߂�B

�@������{�C���[�ɓ���āA�ꎞ�ԂقǃO�c�O�c�Ǝς�B

�@�������ĕr�̂Ȃ��̋�C��ǂ������Ă���A�R���N����������������Ŗ�������̂ł���B

�@�������Ăł����������r�l�́A���������Ȃ���Ή��N��������Ȃ������B

�@����������܂ł̕ۑ����@�Ƃ������āA�r�l�ɂ����H�ו��̖��́A���̕��𗿗������ꍇ�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ������B

�@���{�͂��̕r�l�@�������������ʁA�����ꂽ�ۑ����@�ł��邱�Ƃ�F�߁A�A�y�[���ɏ܋������������B

�@�A�y�[���́A�ʋl�̐��@�̔����҂Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

�@�u�ȂA�ʋl����Ȃ��āA�r�l����Ȃ����v�Ǝv���l�����邩������Ȃ����A�ʋl�ƕr�l�ł͐��@�̌����͑S�������ŁA�����e�킪�����������Ȃ̂��B

�@�܂��A���ۂɐ��Y�����ʂ��A�r�l���ʋl�̕����A�����Ƒ����B

�@�����ŁA�A�y�[�����ʋl�@�̔����҂Ƃ�����킯���B

�@�ʋl�������悤�ɂȂ����̂́A�ꔪ��Z�N�ɃC�M���X�l�̃s�[�^�[�E�h�������h���A�e��Ƀu���L�ʂ��g�����Ƃ��v�����āA�������Ƃ��Ă���̂��Ƃł���B

�@�ʋl�ł������낢�̂́A�ʋl�ɂ���Ƃǂ����Ă�����Ȃ��̂����킩��Ȃ������ɔ������ꂽ���Ƃ��B

�@���̍��A�H�ו��������錴���͋�C�ɂ���Ƃ���Ă����B

�@�����ŃA�y�[�����A�����̕��@�����������̂́A���M�ɂ���ĕr�̂Ȃ��̋�C��ǂ����������炾�ƐM���Ă����B

�@���s���������̓����ɂ����̂ł��邱�Ƃ��A���M�ɂ���ĎE�ۂ������������S�ɂ��߂����Ă��܂��A�H�ו����ۑ��ł��邱�Ƃ́A���ꂩ��Z�\�N�قǂ������ꔪ�Z��N�ɁA�t�����X�̉Ȋw�҃��C�E�p�X�c�[���i�ꔪ���N�`�ꔪ��ܔN�j�ɂ���Ă͂��߂ďؖ����ꂽ�̂��B

�@�A�y�[�����r�l���Ɏ�g��ł�������́A�܂������������R�������邩�ǂ������߂����āA����ɘ_�����s���Ă����B

�@�����̎��R�������Ƃ́A�E�W�͂��������H�ו����玩�R�ɗN���Ă���Ƃ����悤�ɁA���������琶�������܂��Ƃ����l�����ł���B

�@�\�����I���ɂ́A�u�ق̂Ȃ��ɏ����������A���ꂽ�V���c�ł������Ă����ƁA�₪�ăl�Y�~�ɂȂ�v�Ƃ��������Ƃ��A�w�҂ɂ���āA�܂��߂ɏ������Ă����̂��B

�@���̌ア�낢��ȉȊw�҂̌����ɂ���āA����܂ŏ������Ă����������X�Ɣے肳��A���R�������͈ꎞ�A���ɂȂ����B

�@�Ƃ��낪����������������A�������Ƃ����ڂɌ����Ȃ������Ȑ����������邱�Ƃ��킩��ƁA���R���������x������l�����͊��C�Â����B

�@�u�Ȃ�قǁA�n�G�͗����琶�܂�邩������Ȃ����A�ڂɌ����Ȃ��悤�ȏ����Ȑ������Ȃ�A�����ƈ�l�łɔ������邾�낤�v�Ƃ����킯�ł���B

�@�\�����I�̒����A���̔������̎��R�����ɂ��āA�C�M���X�̉Ȋw�҃j�[�_���i�ꎵ��O�N�`�ꎵ����N�j�ƃC�^���A�̉Ȋw�҃X�p�����c�@�[�j�i�ꎵ���N�`�ꎵ���N�j���_�������B

�@�܂��A���R������M����j�[�_�����A���̂悤�Ȏ����̌��ʂ\�����B

�@�u���`���ς��Ăăt���X�R�ɓ���A�R���N�ł���������������̂��A������x���̃t���X�R��M���Ă�������Ă����B

�@����ƃt���X�R�̂Ȃ��̔������͎���ł��܂����͂��Ȃ̂ɁA������ɂ͓��`�͔������ł����ς��ɂȂ�B

�@�������Ă������̂�����A�O�������킯�͂Ȃ��B

�@���������āA�������͓��`���玩�R�ɗN���Ă����ƍl����ق��͂Ȃ����낤�v

�@�����͂ǂ�Ȃɏ������Ă����R�ɗN���͂��͂Ȃ��Ƃ���������̃X�p�����c�@�[�j�́A�j�[�_���̐���m���Ă��̎��������肩�����Ă݂��B

�@���̎��X�p�����c�@�[�j�́A�R���N���ł͔������������Ă��܂���������Ȃ��ƍl���A�t���X�R�̌������ŔM���Ċ��S�ɂӂ������B

�@�����Ă��̃t���X�R�������Ղ�ꎞ�ԁA�M���̒��ɂ��Ă������B

�@����Ƃ�͂�v�����Ƃ���A�������͔������Ȃ������B

�@�����ŃX�p�����c�@�[�j�́A�j�[�_���̎����ł̓t���X�R�̉��M���A�R���N���ɂ�閧�����s���S�������Ƃ��߂����B

�@�������A�j�[�_���̑��������Ă͂��Ȃ������B

�@���x�͎��R�����ɂ͋�C���K�v�ł����āA�X�p�����c�@�[�j�̎����Ŕ��������������Ȃ������̂́A���M�ɂ���ċ�C����������ǂ������Ă��܂������炾�A�Ƃ����������̂��B

�@�������Ď��R���������̂��̂́A�ꔪ�Z�Z�N��Ƀp�X�c�[�����o�g���A��A�̎����ɂ���Ĕ����������R�������Ȃ����Ƃ��ؖ�����܂łÂ����ƂɂȂ�B

�@�����������Œ��ӂ��Ђ��̂́A�X�p�����c�@�[�j�̎������A�A�y�[���̕r�l�@�Ƃ���߂Ă悭���Ă��邱�Ƃł���B

�@�A�y�[�������̎����̌��ʂ��q���g�ɂ������ǂ����͂킩��Ȃ��B

�@�������A����ɃX�p�����c�@�[�j����e���������Ă����Ƃ��Ă��A����̓A�y�[���̈̏d�v����ے肷����̂ł͂Ȃ����낤�B

�@�Ȃ��Ȃ�X�p�����c�@�[�j�̎����́A���R��������������Ԃ邽�߂̂��̂ł����Ȃ��������A�A�y�[���̌��т͂��̌��ʂ�������������߂āA�H�ו��̕ۑ��ɉ��p�����Ƃ���ɂ��邩�炾�B

�@�i�X�p�����c�@�[�j�ƃj�[�_���̘_���ɂ��ẮA�w�����̔�����������x�̊����Q�Ɓj�B

�@�Ƃ���Ŋʋl�̗��j�͂܂��A�u���L�ʂ̗��j���ʂ��ɂ��Ă͌��Ȃ��B

�@�\�O���I�Ƀ{�w�~�A�Ŕ������ꂽ�u���L�́A�h�C�c�Ő��Y���n�߂��A��Z�Z�ܔN�C�M���X�ɂ��̐��@���`����ꂽ�B

�@�����Ĉꎵ�O�Z�N��ɂ́A����܂ŗD�ʂ������h�C�c���������āA�C�M���X�����E�̃u���L�H�Ƃ̃g�b�v�ɂ��ǂ�ł��B

�@���̌�A�����J���u���L�H�Ƃɐi�o���āA����Z�N��ɃC�M���X�����ʂ̍��������܂ŁA�C�M���X�͐��E���̃u���L���Y���������B

�@�C�M���X�l�s�[�^�[�E�f�������h���A�K���X�ɂ���ׂČy���ď�v�ʼn��H���₷���A�n���_�ł������薧���ł���u���L�ʂ�e��Ɏg�����Ƃ��v�������̂��A���������w�i�������Ă������낤�B

�@�\�㐢�I�O���̃u���L�ʂ́A�قƂ�ǎ��肾�����B

�@�ʂ����ɂ͂܂��u���L�E�l���u���L���`�ɐ�A������܂�߂ĉ~���ɂ��p���ڂ��n���_�Â�����B

�@���ꂪ�ʓ��ƂȂ�B

�@�ӂ��ƒ�͉~�`�ɐ�A�ʓ��ɂ҂�������悤�ɂӂ���܂�܂��ăn���_�Â�����B

�@�ӂ��̂ق��ɂ́A�ޗ����߂邽�߂̊ۂ����������Ă���B

�@�H�ו����ʂɓ��ꂽ���ƁA�����ȋ�C�E�̂������L���b�v���ӂ��̌��Ƀn���_�Â�����B

�@�����đS�̂����M���A�ʂ̂Ȃ��̋�C��ǂ������Ă���A�L���b�v�̍E���n���_�łӂ����ƁA�ʋl���ł�������B

�@�����������n�I�ȕ��@����������A�����͏n�������E�l�ł��A�ꎞ�ԂɌ܁A�Z�������Ȃ������B

�@�������A�ꔪ�l�Z�N��ɃA�����J�ŁA�ł��ʂ��ʂ�A�ӂ��ƒ��ł��ʂ��@�B����������Ă���́A�������ʑ���̋@�B���������݁A�\�㐢�I�̏I���܂łɂ́A�S�H���������I�ɍs����悤�ɂȂ����B

�@�ʋl�����l�����́A�ʂ������ĂȂ��̐H�ו������o�����@�ɂ��ẮA���܂�l���Ȃ������炵���B

�@�ʐ肪�����̂͂����Ƃ��Ƃ̂��ƂŁA���������߂̍��̊ʂ́A���̂悤�ȏ_�炩���u���L�łȂ��A�d���S�̃u���L�łł��Ă�������A������̂͂ЂƎd���������悤���B

�@�����h���̉��������قɂ́A�ꔪ��l�N�ɃL���v�e���E�G�h���[�h�E�p���[���k�ɒT���̂����ɂ����Ă������A�q���̏Ă����̊ʋl���ۑ�����Ă��邪�A���̊ʂɂ͉��Ɓu�����˂ƃn���}�[�Ŋʂ̏㕔����Ă��������v�Ƃ�����Ă���B

�@�܂��ʋl���ɂ����ƁA�X���͊ʂ������Ă��炨�q�ɓn�����Ƃ����A�R�̂悤�Șb���`����Ă���B

�@�ʐ肪�������ꂽ�̂́A�ꔪ�Z�Z�N��ɁA�ӂ��̂܂��ɂӂ��ǂ�̂���A���݂̂悤�Ȋʂ��g�p����Ă���̂��Ƃ炵���B

�@����ł��ʋl���֗��ȕۑ��H�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��A�T���Ƃ̐H�ƂƂ��ČR�p�H�Ƃ��āA���̎��v�͂ӂ������������B

�@���ɃA�����J�ł́A��k�푈���������ɂ��āA�ʋl�Y�Ƃ��߂��܂����������A���ł͐��E��̐��Y���ɂȂ��Ă���B

�@�������ăt�����X�ł��̌�������������A�C�M���X�Ńu���L�ʂ̗e�킪�J�����ꂽ�ʋl�́A�₪�ĐV�嗤�A�����J�ɓ`���A�L�x�ȎY���𗘗p���āA���Y�Ƃɔ��W���Ă������̂��B

�@���{�Ɋʋl�̋Z�p���`����ꂽ�̂́A�����ېV��܂��Ȃ��̂��Ƃ������B

�@�����l�i�ꔪ����j�N�ɂ́A����̊O����w�Z�A�L�^�قɋ߂Ă������c��T�i�ꔪ�O��N�`�ꔪ��ܔN�j���A�t�����X�l���t���I���E�f�����[���琻�@���������A�C���V�̖��Â��ʋl�����삵�Ă���B

�@���ꂪ�A���{�l��������ŏ��̊ʋl�Ƃ���Ă���B

�@���̌�A�������{�̐ϋɓI�Ȋʋl���y����ɂ���āA���{�̊ʋl�Y�Ƃ͋}���ɐ��������B

�@�܂��A���[���b�p��A�����J�̗�ɂ��ꂸ�A���{�ł��푈�́A�ʋl�̕��y�ɑ傫�Ȗ������͂������B

�@�����E���I�푈������ŁA���̎��A�ʋl�͌R�p�H�Ƃ��đ�ʂɐ��Y����A���̌�̊ʋl�Y�Ƃ̔��W�̊�b�����ꂽ�̂��B

�@���݂̓��{�̊ʋl�̓��F�́A�L���Ȑ��Y���������āA�T�P�[�}�X�[�J�j�Ȃǂ̐��Y�ʋl���A���Y�ʂ̔��������������߂邱�Ƃł���A�C�O�ɂ���ʂɗA�o����Ă���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |