|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�\����@�\���

�́@����̗��j�\�\�ߗނƂƂ��ɔ��B���Ă�������

�@1 �Ȃ����K�v�� top

�@�u�����A���܂����I�v

�@�����A������������̕��ɋ��������ڂ������Ƃ͂Ȃ����낤���B

�@�������ׂ点�āA�ʂ���݂̂Ȃ��łЂ����肩���������Ƃ����邾�낤�B

�@�ق��ɂ����X�`�A�W���[�X�A�����A���A�G�̋�A�y���L�A�����A�S���сA����ȂǁA�ߕ��ɂ��O����̉���́A��������Ȃ����炢��ނ������B

�@�̂ɒ��ڂ��Ă��鉺����A�㒅�݂̋⑳���́A���炾���r�o���銾�����Â��Ȃ��Ă͂��������\���i�t�P�j���C���̂���ȂǂŎn�I�A����邵�A��ւ�A��g�悾��h�������Ƃ�����B

�@�C���ł��A�ق����D�̂ق�����C�i�����j�������A���J�o�[�ɂ����̖���t�P��g�悾��h�Ȃǂ����B

�@�V�[�c��z�c�J�o�[�Ȃǂ��������B

�@�ߗނ̉���́A���炾����̉���ƁA�O����̉��ꂪ�܂��肠���ĕ��G�ɂȂ��Ă���B

�@�Ƃ��ɑ̂���̉���́A�ۂ̉h�{�ɂȂ�B

�@�������܂܂ɂ��Ă����ƁA�����ɍۂ��ɐB���ĕ��s�����肷��̂ŁA���ȏL����������A�F�������肷��悤�ɂȂ�B

�@�z�̑g�D�̊Ԃ�@�ۂ̌��Ԃɉ��ꂪ���肱�ނƁA��C�����܂�Ȃ��Ȃ�ۉ��͂��Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@�܂��A���͐����͂����̂Ő����������Ƃ�͂���܂�A���ʂ��������Ȃ��āA���ꂽ�����̓x�^�b�Ƃ��ċC�����������A�₽��������悤�ɂȂ�B

�@�ۂ�J�r�̂��ߔ畆�a�ɂȂ邩������Ȃ����A���n��������ł��邾�낤�B

�@�����A����������Ă��Ȃ�������A�ǂ��������ƂɂȂ邩�z���ł��邾�낤�B

�@2 ����̂����� top

�@���������́A�ߗނɂ���������낢��l���Ă������A���̉���́A�܂��A�u���V����������A�@�����肷�邾���ŁA������̂Ǝ��Ȃ����̂ɕ�������B

�@���̕��@�Ŏ�����̂́A�@�ۂ̕\�ʂɂ�����Ƃ��Ă��鍻��ق���A�@�ۂ̂����Ȃǂ��B

�@�������A�啔���̉���́A��������Ȃ���Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���������ƒ�Ő��������Ƃ��́A���ʐ����g���B

�@���͌��X�F���������Ȃ����A���낢��Ȃ��̂��Ƃ����͂�����A���ʂ̉��x�ŏ�������B�܂莩�R�Ɋ����Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA���́A�ߗނ̉�����̂����h���������̂ɑ�ϓs���̂��������������A�g��

�ɂ����ɓ���₷���t�̂��B

�@����̂Ȃ��ɂ͊��̂悤�ɁA���ɂ����Ƃ���̂ł����Ђ��������ł�������̂����邪�A���̉���͖��₷���̂悤�ȍׂ������ŁA���ɗn�����������z�̑g�D��@�ۂ̂Ȃ��ɓ��肱��ł���B

�@���̂悤�ȉ�����̂������߂ɂ́A�Ό��Ȃǁu��܁v�Ƃ�������̂̓����ƁA����A�@������A�ӂ�Ȃǂ��镨���I�ȗ͂��ꏏ�Ɏg��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@��܂Ƃ��ẮA�̂���A

�@�u��������̂܂܋z���Ƃ��Ă��܂����́v�u�A�������āA���̖A�ɉ�����z���Ƃ点����́v

�@�u���𐅂ɂƂ��₷�����̂ɕς��Ă��܂����́v

�Ȃǂ����낢��g���Ă����B

�@���݁A����Ɏg���Ă���Ό��⍇����܂́A���ɂƂ��Ȃ�����𐅂Ƃ悭�܂��肠����Ԃɂ��āA�����Ă��܂����̂ł���B

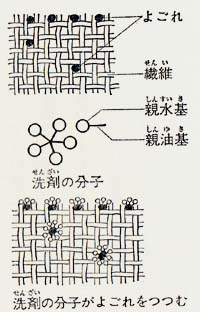

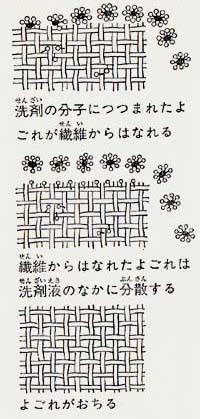

�@�Ό��⍇����܂̕��q�́A���ɂȂ��ޕ����Ɛ��ɂȂ��ޕ����̗������g�ݍ��킳��Ă��邩��A���̈������̂̑�\�̂悤�Ȑ��Ɩ��𒇗ǂ��ɂ��钇�������ł�����A���ŔG��ɂ������̂�G��₷�������肷�邱�Ƃ��ł���B

�@���������Ƃ��̐Ό��⍇����܂Ȃǐ�܂̓����́A

�@a�@�����悭�ʂ炵�đ@�ۂ̂Ȃ��܂Ő�ܕ��q�����肱�ނ悤�ɂ��邱�ƁA

�@b�@�����I�ȗ͂�����Ȃ���@�ۂ��牘��������͂Ȃ��A����ɂ��ꂪ�ׂ������ɂ��Đ��ɂƂ����悤�ȏ�Ԃɂ��邱�ƁA

�@c�@���ꂪ�܂��z�ɂ��Ȃ��悤�ɂ��邱�ƂȂǂł���B

�@�����ŐΌ��̓����������A�m���߂Ă݂悤�B

�@�@�@�ڂׂ̍����ѐD���̏�ɃX�g���[�Ő�����H���Ƃ��ƁA���ʂɂȂ��ĕz�͂ʂ�Ȃ����A�����Ό��t�����炷�ƁA���͂����ƕz�̂Ȃ��ɐZ�ݍ���ł��܂��B

�@�A�@���ꂢ�Ȃ���ɐ����āA�܂悤���Ŗn�`�𐅖ʂɂ���ƁA�����Ɩn�̖����L����B

�@�@���ɂ܂悤���ŐΌ��t�����̐^�ɂ���ƁA���͑傫�ȗւɂȂ�B

�@�@������J�Ԃ��Ɩ̔N�ւ̂悤�Ȗ͗l���ł��A���Ɏʂ��Ƃ邱�Ƃ��ł���B

�@�i�@�A�A�͐Ό��ɁA���̕\�ʂ������܂낤�Ƃ��鐫������߂铭�������邱�Ƃ��݂�����A�w���݂Ȃ����E����Ȃ����x�H�g�����E���y�Ђ��Q�Ɓj�B

�@�B�@��Z���`�p�̃t�F���g�ɖ���Z�ݍ��܂��A�]���Ȗ������ɂ͂���ł̂��������ƁA���������ꂽ�R�b�v�ƐΌ�������ꂽ�R�b�v�Ɉꖇ������Ă݂�ƁA�������̂ق��͂����Ɛ��ʂɕ����Ă��邪�A�Ό����ł͏��������݁A�t�F���g�̕\�ʂɖ��̗��������łĂ���B

�@�@���̗��͂��̂����ɕz����͂Ȃ�ĕ�������Ă����i�C�A�Ƃ܂������Ȃ��悤�ɒ��ӂ���j�B

�@�C�@��Z�Z�~�����b�g���̐��Ɠ�Z�Z�~�����b�g���̐Ό������A���ꂼ��傫�߂̃R�b�v�ɗp�ӂ���B

�@�@�����֒�������ς������������Ă悭�����܂��Ă݂�B

�@�@���炭���Ɛ��̃R�b�v�ł͖��������Ă��邪�A�Ό����̂ق��́A�قƂ�ǖ����킩��Ă��Ȃ��B

�@�܂������悤�ɗp�ӂ������ƐΌ����ɁA���M�̐c�̕�������Ă����܂��Ă݂�ƁA���ł͂܂���Ȃ����A�Ό����ł͕����S�̂ɍL����A�t���D�F�ɂȂ��i��܂̓����A�A�B�j�B |

�}22�@���݂Ȃ����̂̎���

�@(�w���݂Ȃ����C����Ȃ����x���j

�}23�@���Ԃ炪�z����͂Ȃ��A�B�̎���

|

�@3 ����̎n�܂� top

�@����������n�܂����̂��A�͂�����͂킩��Ȃ��B�@�������A���Ԃ�D������������āA����ňߕ��������悤�ɂ����Ă��炾�낤�Ƃ����Ă���B

�@�є�̕��𒅂Ă�������́A�є���A���C�悭����ŁA����ƒ����邭�炢�ɏ_�炩�����Ă��A���ɂ���ƍĂт������Ȃ��Ă��܂����A�H�Ƃɂ�����������A�܂���ɓ���邱�Ƃ��ł�������A�����炭�g�����Ă��������낤�B�@�������A�@�ۂ��Ƃ��Ď��ɂ��āA�����D���ĕz�ɂ��邱�Ƃ́A��ςȎ�ԂƎ��Ԃ̂����邱�Ƃ���������A�̂̐l�X�ɂƂ��āA�D���͋M�d�i�������B

�@���̑�ȕ��������邽�߂ɁA��������Ƃ��H�v���d�˂��̂��낤�B�@�܂��A��̂̐l�X�́A������߂₯����Ɠ������Ƃ��ƐM���Ă����̂ŁA�ߕ��ɂ�����������Ƃ����Ɠw�͂����̂��낤�B

�@����̏��߂́A�������낢��Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��o���I�ɒm������̂̐l�������A���ꂽ�ߕ����߂��ɂ�������C�Ȃǂ̐��ɁA�������Ă�����������������������Ȃ��B�@�������A�����Ɏ�ł���A���łӂ肵���ق������ꂪ�����₷�����ƂɋC�Â��āA���ݐ⑫�Ԃݐ��������ꂽ���낤�B

�@��߂Ȑ�_���g���āA�����ې�˂����l�������ꂽ���Ƃ��낤�B

�@�Â��G�W�v�g�̕lj�ɂ����̂悤�Ȃ����Œj�̓z�ꂪ���Ă���}���`����Ă���B�Ñ�G�W�v�g�l�̈ߕ��͂قƂ�ǂ������z���ŁA���₷���A�܂������D���������̂ŁA�悭�������Ƃ�����B |

|

|

|

�}24�@��܂̂͂��炫 |

�@�Ñ�M���V���̗��j�Ƃ́A�G�W�v�g�l�́u���Ă̈����z�𒅂Ă��āA������萴�����d��v�Ə����Ă���B

�@�M���V���ł���ς葫�Ԃݐ����Ă������Ƃ��A�z���[���X�́w�I�f���b�[�E�X�x�̂Ȃ��ɂ�����Ă���B

�@�����i�E�V�J�A�����������ƁA�Ԃ����ς��̐����A��ӂ�ŋ����ő��Ԃݐ����āA�C�݂̏��̏�ɍL���Ċ����b���B

�@�����ł��A���͓��ʂȋ@��ɁA���Ȃ�܂Ƃ߂Đ������Ƃ��킩��B

�@���[�}����̏I�荠�܂ł́A�����ƕ\���Ƃ̋�ʂ��قƂ�ǂȂ������̂ŁA�傫�����������������Ƃ��낤�B

�@���[�}�̋M����s���́A�g��������킷�A�g�[�K�Ƃ������ɑ傫�ȕz�𒅂Ă������A�Ƃ��ɂ͑f���ɒ��邱�Ƃ�����A�g�[�K�̐���͑厖�Ȏd���������B

�@�M���̂Ƃ���ł͓z�ꂪ��������A���̐���A�����̐��ł����ꂽ�B

�@�g�[�K�̓��[�}�鍑�̔��W�ƂƂ��ɑ�^�ɂȂ��Ă������̂ŁA����͑�ςȎd�����������낤�B

�@����̂����́A���̌�A����E������A�����Đ��ł��鉱�Ȃǂ��g����悤�ɂȂ������A��\���I�ɂȂ��āA�d�C����@���A�ƒ�ɕ��y����܂ŁA��⑫���g�������Â���ꂽ�B

�@�������ł͂����ɂ�����������Ƃ����߂ɁA�Ñォ��A���낢��Ȑ�܂��g��ꂽ�B

�@��ԌÂ�����A�����ƁA�ߑ�܂ŁA�����Đ��E���Ŏg��ꂽ��܂͖؊D�ł���B

�@�����̊D�������z��������A���̂��݂��悭�Ƃ�āA���R�ɂ݂������̂�������Ȃ��B

�@�������A���ڂ��������ƁA�Y�̂�����ō����Ȃ����肷�邱�Ƃ����������낤�B

�@�₪�ĊD�𐅂ɂ��āA�ジ�݂��Ƃ�A�u�D�`�i�����j�v�Ƃ��Ďg�����Ƃ��H�v���ꂽ�B

�@���Ă������Ƃ̖؊D�̂Ȃ��ɂ́u�Y�s�J���E���v�A�C�ݐA����C�����������D�ɂ́u�Y�_�i�g���E���v�Ƃ���������������������Ă���̂ŁA�D�`�͋����A���J���������B

�@���̃A���J�������̓����ŁA���͕�������āA���ɂƂ�����̂ɕς��A���ꂪ������B

�@�؊D�͍ŏ��A���\�|�^�~�A�𒆐S�ɂ悭�g��ꂽ���A�w�����x�ɂ��D�Ŏ�Ȃǂ���Ƃ�������Ă���B

�@�Ñ�G�W�v�g�ł́A�����̃I�A�V�X��i�C���͂̎O�p�B�Ŏ���A�V�R�̒Y�_�i�g���E���i�i�g�����j���g��ꂽ�B

�@�܂��A�_�����y�Ƃ���S�y��n�E�`���}���̎��������������̂Ȃǂ��g��ꂽ�B

�@��������z���Ƃ��Ă��ꂢ�ɂ���_�����y�́A���[�}����ɂ��g���Ă���B

�@�D��������ɂȂ�ƁA�z�ɂ��Ă���s�������̂����A���ꂢ�Ɏd�グ�邽�߂̐����Y�����s����悤�ɂȂ����B

�@���\�|�^�~�A�̃V�������l�����́A�r�ѐɃu�i�̖؊D���g�������A�Ñ�G�W�v�g�l�̓i�g�����������z�̕Y���Ɏg�����B

�@�A�������点��ƃA�����j�A���ł��邪�A�A�����j�A����������̂ŁA�A����܂Ƃ��āA�Â���������D���̎d�グ�Ɏg��ꂽ�B

�@���[�}�̊X�p�ɂ́A����Ǝ҂��A���W�߂邽�߂̉��������Ă����B

�@�Ό��́A��������Ƃł��鎉�b�_�ɁA�i�g���E����J���E���������������̂��B

�@���Ԃ�A�����œ����Ă��Ă���Ƃ��A���ɗ����������A�M���D�Ƃ܂����āA���܂��܂ł������̂ɁA��������Ƃ��͂����邱�Ƃ��킩��A�g���n�߂��̂��낤�B

�@�Ñ�V�������l�́A�S�y�Ƀ��V���Ȃǂ̖��ƐA���D���ꏏ�ɎςāA���̐Ό��������@��ޗ��ɂ��ď����c���Ă��邪�A�G�W�v�g�ł́A�Ό��ύ���Ȃ������B

�@���[�}����ɂ́A�Ό��̂��Ƃ����낢��Ȗ{�ɏ����˂Ă��邪�A��i�┯�p�Ƃ��Ďg��ꂽ�B

�@���̌�A���[���b�p�ł́A�Ό��͉ƒ�ŏ��K�тɍ���Ă������A�㐢�I������Ό��E�l�Ƃ�������Ƃ��łĂ����B

�@���߂̍��͖k���[���b�p�ŁA�����̖��Ɩ؊D�������ɂ����u�b�Ό��v�Ƃ������̂�����Ă������A����͌��ȏL���̂�����̂������B

�@�������A�\�I���ɂ́A�C���̊D�ƃI���[�u���������Ƃ��āA���̌��ȏL�����Ȃ��Ό���������������悤�ɂȂ����B

�@��������ɓ���₷���A�C�^���A��t�����X�A�X�y�C���Ȃǂ̒n���C���ݒn�����傫�ȎY�n�ɂȂ��Ă������B

�@4 ���{�̐��� top

�@���{�̐���̎n�܂���A�悭�킩��Ȃ��B

�@�������A�퐶����ɁA�z���悭�D����悤�ɂȂ������납�琷��ɂȂ��Ă����ɂ������Ȃ��B

�@���{�ł�����͐�ӂŎn�܂������낤�B

�@�����I�ɏ����ꂽ�w�Î��L�x��w���{��ًL�i��傤�����j�x�Ȃǂ̌Â�����ɂ́A��ӂŐ�������Ă��āA�ʂ肩�������V�c�ɐ���������ꂽ�������̘b��A�D����Ő��Ă��āA�ܕS�l�͂̑�͂�����킵�����̘b���łĂ���B

�@�܂���̂̐l�X�́A��̐�������������Ă������Ƃɐ_��Ȃ��̂������Ă����̂��낤�B

�@������𐅂Ő������Ƃ���A�݂����Ƃ������Ƃ��s���Ă����B

�@�w�Î��L�x�ɂ��A���Ȃ�ǂ��ă��~�̍��֍s���Ă����C�U�i�M���A�݂���������ƁA�ʂ����ߕ����疂����킴�킢�̐_�Ȃǂ����܂ꂽ�b������B

�@����˂̂قƂ�ł��Â�������s���Ă����B

�@��˂́A���͂ł�������Ă���悤�ɁA�͂��߂͎��R�̗N���̂܂�����������@���āA�������݂₷������Ƃ��A�����Ƃ߂邮�炢�̊ȒP�Ȃ��̂������B

�@�����āA�퐶����ɂȂ�ƁA�[���@���Ēn�����S���p����悤�ɂȂ�A�y�̕����̂�h�����߂̖�����ʂ����~����A�A�V��҂��̂�A���Ȃǂ���ˌ��̕ǂɂ���悤�ɂȂ����B

�@��˂̂܂��ł́A���Ԃݐ��s���A���̂��߂̐�A����������Ă����B

�@���������ɂ́A�܂����Ƃ����āA�����ɔM�������Ă܂�߂ėւɂ��āA����������╿���i�Ђ��Ⴍ�j��A�g���炢�h�����ꂽ�B

�@����ꂪ�삩�牓�̂��ƁA���̂悤�ȓ���K�v�ɂȂ�A�g���炢�h�ł͎���ݐ������B

�@����̔ɂ������͂߂��g���炢�h�́A�������㍠�������A�\�Z���I�̏I�荠�ɂ͍s�����ł����v�Ȃ��̂��������B

�@�����̂͂܂�������g���炢�h�́A����E����A�v���X�`�b�N�́g���炢�h���o���܂ŁA�����Ǝg��ꂽ�B

�@���[���b�p�ł́A���̐���́A�����܂܂���悤�ɍH�v����Ă��������A���{�ł́A�����Ƃ��Ⴊ�܂܂Ő��ꂽ�B

�@���ɁA���̂܂ܐې̂ق��A�D���ڂ��قǂ��ĕ������ĐA�Ƃ����������B

�@�u��݂̂Ƃ��߁v�ȂǂƂ������t�����t�W�ɂ͂悭�������Ă���B |

�}25�@���{�̕�������̐�

|

�@�Ƃ��́A���{�̈ߕ��͖D���ڂ��܂������łقǂ��₷���A�D���Ȃ��������₷���̂ŁA���킹��ȓ���⌦�D���ȂǁA�ې���ƌ`��������₷�����̂���@�Ƃ��āA�ߔN�܂ŁA�����ƂÂ���ꂽ�B

�@�u������ɂ��炷����c�c�v�Ƃ������t�̉̂����邪�A�D��z���쐅�ŐA���ɂЂ����A�V���ł��炵�Ĕ����d�グ���B

�@���͗]���Ȑ�����n��������A�����ɂ͕Y����p������B

�@�u�삪��������A�z�����炳�Ȃ��ŖD���Ă��܂��܂����v

�@�u�}�g�R�ɐႩ�ӂ����̂��낤���A����A����͖��������z���������Ă���̂��v

�@�ȂǂƂ����Ӗ��̉̂����t�W�ɂ���B

�@�����̈ߕ��͂����ƁA���⒗���i����܁j�ⓡ�Â�Ȃǂ̂������@�ۂŐD���Ă����B

�@����́A�������قǔ����A�_�炩���Ȃ����̂ŁA����ɐ��ꂽ�B

�@�܂����̂悤�ȑ@�ۂ́A���Ԃݐ̂ق����₷���������낤�B

�@������ߕ���z�̂����L���A���ꂢ�Ɏd�グ�邽�߂ɁA���낢��ȕ��@���������B

�@�g���ʂ��h�Ƃ����āA�_�Ȃǂł������āA�@�ۂ̖ڂ��߂Ă���������@�͒����嗤����`���A�ޗǎ���ȑO����A�����Ǝg���Ă����B

�@�S�l���ɂ��u�\�\�ӂ邳�Ɗ����߂��Ȃ�v�Ƃ����̂�����B

�@�̖̂�͂���������������A�g���ʂ��h�̉��͂悭�Ђт������낤�B

�@�Ƃ������ߕ���z��������Ȃ����i�����炭���������낤�j�ɒ����Ďd�グ����@���������ォ�炠�����B

�@�Ђ������ɂ��̂܂ܒ�����Ďd�グ���z�ō�����̂������i��������j�Ƃ����ߕ��������B

�@�ї��𐅂ł˂��č��P���i�Ђ߂̂�j�Ńs���ƒ������A�В�����������B

�@�قǂ���������ꖇ�̕z�ɖD�����킹�A�⒌�̊Ԃɒ���킽���āA�|�̒e�͂𗘗p����L�q�i���j�Ƃ������̂ŁA�������Ċ������A�L�q����̕��@���s��ꂽ�B

�@��܂Ƃ��ẮA�Â�����T�C�J�`�⃀�N���W�̎��⏬���̎Ϗ`�A�Ă̂Ƃ��`�A�؊D�Ȃǂ�����A��������ɂȂ��āA�Ό������p�i�ɂȂ�܂Ŏg���Ă����B

�@�T�C�J�`�⃀�N���W�A�����A�哤�Ȃǂ̂Ȃ��ɂ́A�悭�A���ł���T�|�j���Ƃ�������������A���̖A�ʼn��ꂪ����B

�@�̂̕ẮA���Ăł͂Ȃ���������A�Ă̂Ƃ��`�̂Ȃ��ɂ́A�ʂ����܂���A�y�f�Ƃ����`���Ȃǂ��Ƃ���������������̂������Ă��āA��������Ƃ��B

�@�D�`�́A�]�ˎ���ɂ͊D�`���������ďジ�݂����̉����̌�������o����悤�ɂȂ��Ă����B

�@5 �M�d�i�������Ό� top

�@���݂����́A�Ό��̖A�ŃV���{���ʗV�т����邾�낤�B

�@�\�Z���I�̔��A��ؖf�ՂŃ��[���b�p����A�����ꂽ�Ό��̂��Ƃ��A�V���{���Ƃ����Ă����B

�@���傤�ǂ��̍��A���[���b�p�ł́A�Ό�����������ɂȂ�A�X�y�C���n���������ȎY�n�̈�������B

�@���߂̂���A�|���g�K���D��X�y�C���D�ɐς݂��܂ꂽ�̂́A����ȐΌ����������낤�B

�@�喼�Ɍ��コ�ꂽ��A�֓����ꂽ�肵���Ό��ɂ́A��Ό����d�Ό����������B

�@�Γc�O���͓�̐Ό��ɗ��������Ă��邵�A����ƍN�̈�Y�ژ^�ɂ́A�\��̃V���{�����L�^����Ă��āA�Ό��͋M�d�i�������B

�@�V���{���́A�Ό��ɂ�����X�y�C������|���g�K����̂悤�ɔ����������O���Ƃ�����B

�@�Ό��Ƃ������t�́A�\�Z���I�̏I�荠�A������������Ă����w�{���j�ځx�Ƃ��������ɂ̂��Ă��āA���̊D�̏`�ŏ����������˂č�������̂������B

�@����͐�܂̂ق��A�\���̂ӂ��炵���Ƃ��Ďg��ꂽ���̂��������A�������ɃV���{���ƍ��������悤�ɂȂ����B

�@�]�ˎ���ɂ́A�u�V���{���ʉ��v�Ƃ����āA�ׂ��|�̓��┞���ɂ��Đ����V���{�����q���̂�������Ƃ��Ĕ����ĕ����l���������A���́u�V���{���v�̓T�C�J�`�Ȃǂ̏`�������Ƃ�����B

�@�Ό��͍����ȗ֓��i����������A��Ƃ��Ė�i�Ƃ��Ă������A��܂Ƃ��ẮA���݂ʂ��ȂǁA�����Ɏg��ꂽ�B

�@�_���̐�ɋ߂��ƁX�ł́A��̐��ŋ߂܂łÂ����Ă������A���ł́A����Ⓑ���̋�����˂̂܂�肪�����Ȑ���ꂾ�����B

�@���́A�g���炢�h�̂Ȃ��Ŏ�ł���Ő���Ă����B

�@�ؖȂ̕z���悤�₭�����̈ߕ��ɂȂ��Ă����̂ŁA�傫�Ȃ��̂�����ݐ����₷���Ȃ������낤�B

�@�ې����������Ƃɒʂ��Ċ�������A�Ƃ��̈ߕ��̂����L�q�i���j���肵����A�˔ɒ���������̕��i���A���⒬�Ƃ̗���Ⓑ���̘I�H�̉��ŁA�悭������悤�ɂȂ����B

�@�Y���g���g�̂��h��g���āh�̎d�グ���s��ꂽ�B

�@�Ƃ̂��Ă������̉Ƃł́A��K�≮���ɕ������䂪�����悤�ɂȂ����B

�@����ꏊ�͂ʂ����A�����炯�������̂ŁA�悭�����ʂ��͂��Đ��Ă����B

�@�����ʂ͂܂��A���Ⴊ��ŐƂ��̍������ɂȂ�����A�g���炢�h�����������Ɏg��ꂽ�肵���B

�@6 �����Ƃ��Ă̐��� top

�@���[���b�p�ł́A�\�Z���I�����珗���̐E�ƂƂ��Đ�������A�\�㐢�I�ɂ͂�������̐l�X�����̎d�������Ă����B

�@���{�ł��]�ˎ���ɐ��������ꂽ�B

�@�]�˂ł͐��d���i�݂����߁j�Ƃ��鏗���ŁA�ƁX���܂���������ĕ������B

�@���s�ł͐���������n�܂��āA�����D������肷������ł��āA���Ƒg��������Ă����B

�@�����ɍ������������ƁA���[���b�p�̐���Z�p�������Ă��āA���m���n�܂����B

�@�����܂܁A�ېŁA���������̓���������ŁA���ݐ�A��������ϐ���A�Ă����Ă�A�C�����Ŏd�グ��ꂽ�B

�@�����ɋ����n�̊O���l���肾�����̂ŁA���m���͂܂����l�ɂ�����A�ꔪ�����N�ɓ����ɂ��ꌬ�ł��āA���̌�ӂ��Ă������B

�@��������ɂȂ�ƁA���{�l���m���𒅎n�߂����A�����ɋ߂������n���̋��Ƃ̉ƌv��ɂ́A�����\���N�ɃV���c��m���̐���オ�L������Ă���A�����O�N�ɃV���{����{���Ă���B

�@�h���C�N���[�j���O�͐����g�킸�����Ƃ����A�܂��������₷���t���i�n�}�j���g���āA�^�����ꂹ���ې������@�����A�\�����I�Ƀt�����X�Ŕ������ꂽ�B

�@�ŏ��̂���̓K�\������x���W���Ȃǂ��g��ꂽ���A�����₷���̂ŁA���̌�R���ɂ����n�}���H�v���ꂽ�B

�@���{�ł͌\����v���A�Ȃ��������܂܂ł����̒��������ł���A�h���C�N���[�j���O�̂��Ƃ��āA�����ŕ��@���H�v���āA���Z���N�A�͂��߂ăh���C�N���[�j���O�̍H���������B

�@�ƒ�ł������́A��������Ȍ�ɂȂ�ƃM�U�M�U�̍a�̂��������A������g����悤�ɂȂ������A��������炸�g���炢�h�Ŏ���݂̕��@�ōs��ꂽ�B

�@�����Ȏp���ł��Ⴊ��ł������́A���낢��ȉ��ǖ@���G���ȂǂŏЉ�ꂽ���A���l�Z�N��ł��A���w�Z�̉Ɛ��̎��ԂɁu�g���炢�h�͑�̏�ɂ����A�����Đ���ł���悤�ɉ��P���Ȃ����v�Ƌ������Ă����B

�@��܂��\�㐢�I�̏I�荠�ɂ͍��Y�i���ł܂�������A�T�C�J�`�̏`��D�`�i�����j�́A���̍��ł��܂��g���Ă����B

�@�����ɐ��m����Ɏg���n�߂��A�C�����d�グ���A�悤�₭�����̒�������ƒ�Ŏg���n�߂��B

�@�g���炢�h�Ɛ���ƌŌ^�Ό��Ŏ�������́A������܂��ł܂��A�d�C����@�����y����O�\�N���炢�O�܂ł́A�����A���ʂ̐���@�������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |