|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

三章 衣服と人間――衣服を科学する

1 なぜ衣服を着るのだろう top

もしも、真っ裸で野原の真中に立っているとしたら、「人に見られたらどうしよう。はずかしい」と思うだろう。

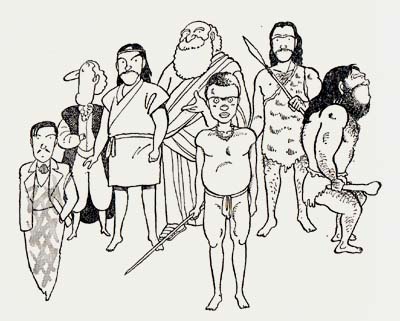

しかしそれは、私たちには衣服を着る習慣があるからで、南アメリカやアフリカやニューギニアなどの奥地に住む裸族とよばれる人たちは、ネックレスと腰ひもだけの姿で、お互いに裸で平気で生活している。

だから、人前に体をさらすのがはずかしいからということは、人間が衣服を着始めた理由にならない。

そのままでちょっと歩いてみよう。

何歩も歩かないうちに、茨(いばら)のとげやススキのように、ふちが刃のようになった草や木の葉にあたって、体のどこかを傷つけてしまうだろう。

虫にさされるかもしれない。また真夏でなかったら寒さで震えてしまうだろう。

ヒトの体の温度は、場所によってちがうし、皮膚の面では気温によって変化するが、頭や体幹(胴)の内部では、いつも一定で、これをたもつために脳の命令でいろいろな仕組みが働いている。

この一定の体温を「恒体温(こうたいおん)」といい、ヒトではセ氏約三十七度で、体の働きが一番活発にできる温度である。

体の外の環境が寒くなると、まず手や足のさきの血管がちぢんで血液の流れが少なくなり、手足の体温が下がる。

体の内外の温度差を小さくして、熱がうばわれるのを防ぐのだ。

さらに寒くなると、鳥肌がたち震えてくる。これは、筋肉を収縮させることで、ストーブで石油をもやすように、筋肉の中の物質が酸素をたくさん使って化学変化を起こし熱を出す。

その燃料にあたる物質を補給するために肝臓もさかんに働く。

反対に暑いときは、皮膚の血管が広がって血流が大きくなり、熱をにがしやすくなると同時に皮膚の温度が上がり、温度差をちぢめて外から熱が入ってくるのを防ぐ。

それでもまだ温度差が大きいときは、たくさんの汗をだして体温を下げようとする。汗は蒸発するとき、熱をうばうからだ。

裸でいても私たちの体はこのような体温調節の仕組みをもっているが、この仕組みだけでは気候のうつりかわりはしのげず、生きていくためにはどうしても、住居や衣服の働きで体温調節を助けなければならない。

「きょうは寒いから、セーターを着ていきなさい」などと、気候によってたくさん着こんだり、Tシャツだけの軽い服装になったりするだろう。

気温がセ氏十度くらいでも、上着や、セーターや下着などを重ね着すると、皮膚と一番外側の衣服のあいだに何重もの空気の層ができ、空気は熱を伝えにくいもので、体の表面は一定の温度がたもたれる。

普通、衣服と皮膚のあいだにセ氏三十度〜三十三度くらいの温度で、乾燥していてほとんど動かない空気の層があるとき、気持よく衣服を着ていることになる。

暑い地方でも、特別に乾燥している砂漠では、直射日光を防ぐためばかりでなく、汗やその他の水分の蒸発を調節するために衣服が必要になってくる。

さらに、腰ひもを一番簡単な「衣服」と考えると、これを身につけるわけは、食糧など物を運ぶ手段として利用したのではないかと考えられる。

狩りのとき手も足も使わなければならず、あいているのは胴だけだ。

一番広くて動きの少ない腰のまわりにひもをつげて、これに獲物をぶら下げて運んだのだろう。

この腰ひもの発明から、衣服のいろいろな形がでてくる。

衣服のもつ本来の役目は、このように「体の保護」と「人間の活動を助けること」の二つだが、ほかに人間には、美しくかざりたいという欲望や、自分のぞくする階級やグループを他の人たちに認めさせたいという欲求があって、それが衣服の歴史に大きく反映して、衣服の本来の目的から遠くなってしまったことがしばしばあった。

しかも衣服は、気候、風土、社会と切りはなせない関係にあるので、その歴史はさらに複雑になっている。

2 衣服の始まり top

哺乳動物の体は人間と同じ恆体温の仕組みをもち、毛でおおわれているので、寒い環境でも生きていける。

その厚い毛のあいだに熱を伝えにくい空気がたくさんたまり、毛の構造もヒトにくらべて「髄質(ずいしつ)」が広く、そこに空気が多くふくまれるので、寒さを防ぐ役目をする。

また強い風や直射日光や危険物から皮膚を保護するので、哺乳動物は天然の衣服を着ていることになる。

人類の祖先たちの体も厚い毛におおわれていたが、その毛はしだいにうしなわれていった。

原因としては、人間に「汗を出す仕組みの進化」が起こったと考えられている。狩りのために暑いなかをかけまわるようになった人類にとって、毛がうすく、汗の量が多くなるほうが、汗の蒸発で体温を調節しやすいので都合がよかったのだろう。

しかし今から十〜五万年前の地球は第四氷河期とよばれ、きびしい寒さがつづくようになっていた。

その頃生きていた旧人とよばれるネアンデルタール人は、寒さを防ぐために、とってきた動物の肉を食べたあとの毛皮を着ることを発明した。

最初はただマントのように一枚の毛皮をはおるだけだったかもしれない。南アメリカの南端のフェゴ島やパダゴニヤ地方の住民たちは、近年まで毛皮をケープのようにまとってきびしい気候から身をまもっていた。

ところが、軟らかく心地よい毛皮をつくることは大変な仕事だった。

石器を使って皮をはぎ、皮のうらについている肉のかすや脂肪をそぎ落として乾燥したのだろうが、皮はかわくと硬くなるので手でもんだり骨でこすったり、それでも硬いところは歯でかんで軟らかくしなければならなかった。

北極地方のエスキモーの女性たちはずっとこの方法で毛皮服を軟らかくしてきた。

皮をやわからくする方法はそれからもずっと工夫されて、あぶらをぬってこすったり、動物の骨髄や脳髄をぬったり、尿やふんを使ったりした。

カシの木の皮などタンニン酸をふくむ水につけてなめした皮を使うようにだったのはずっとあとのことだった。

毛皮はもっと古い原人たちも利用して武器の小石や食糧の木の実を運んだりするための道具としたり、ひもを作ったり、そのひもで毛皮を腰にまきつけていたかもしれない(シリーズ第一巻『原始時代の発明発見物語』を参照)。 |

図10 毛皮を着るエスキモーの子ども

|

しかし、寒くなった気候に適応するために衣服として着ることを発明したのはネアンデルタール人だといわれている。

この毛皮の衣服を、もっと着やすいように腱(けん)の糸でとじ合わせたり、小さい動物の皮をはぎ合わせることも工夫しただろう。

三、四万年前頃から現れた私たちの直接の先祖である。「新人」とよばれる人たちは毛皮をさらにじょうずに衣服として利用するようになった。

骨製の針もあったし、皮を切るための石のナイフもずっと切れあじがよくなった。

体にぴったりあった、腕や足を通すことのできる服が作られるようになった。

毛皮服はエスキモーのように、北極など寒い地方へちっていった人たちにはなくてはならないものだったが、ヨーロッパの中世でも、暖房があまり完全でなかったので、防寒のためさかんに使われた。

貴族や金持ちは高価な輸入の毛皮を着たが、庶民はウサギやイヌや、ネコの毛皮まで着ていた。

十六世紀以後になると高価なテン(貂)などの毛皮は権力のしるしとなり、王や貴族などがたくさん使ったので、シベリヤの森林の毛皮獣はとりすぎで少なくなり、アラスカやフランス領だったカナダの奥地にまで入りこんでいった。

3 天然繊維の発明 top

新人たちは長い時間をかけて地中海に近い中近東から世界中に広がっていったといわれる。

ヨーロッパやアフリカへ、アジアへ、さらに北アメリカ今南アメリカ、オーストラリヤヘと移っていった。日本列島にもおよんでいる。

一万二千年ぐらいまえ、地球がしだいに暖かくなってきたころ、人々の生活に大きな変化が現れてきた。

狩りのかわりに家畜を飼育し、木や草の実の採集のかわりに農業が発明された。

この二つの発明は人間の社会を大きく変えていった。

道具にも土器が加わり、のちには青銅器から鉄器を使うようになった。

衣生活にも大きな変化が始まった。

寒さを防ぐのに役立った毛皮も、暖かい地方や湿度の多い地方ではかえって不快感を味わうことになる。

その頃には、動物の胆や毛皮を細長く切ったもの、丈の高い草の茎や蔓、木の皮をさいたものなど細長い材料をひもにしたり、かごやむしろのように編んだりしていたが、それらよりもっと細いもの、繊維を使った布を作り、着ることを発明したのだ。

一番初めに利用されたのは、氷河時代が終わって茂りだした植物の皮の繊維だっただろう。

クズの茎を手でちぎろうとしてもなかなか切れないが、タテには簡単にさける。

アサ(麻)類やフジ、クワ、シナノキなどの皮は長くて強い繊維をもっている。

大部分はセルロースという物質でできているが、ペクチンやリグニンという物質もふくまれる。

ペクチンは繊維と繊維や他の組織をのりのようにつなぎ合わせているので、水につけたり、発酵させたりしてとりのぞき、繊維をバラバラにする。

この繊維を長くつないでよ(撚)って糸にすることを績(う)むという。

アサ類は、古くから世界中で使われ、エジプトの遺跡からは約六千五百年前の亜麻布や亜麻の種子がみつかっている。 ミイラをつつんだ布も亜麻布だった。

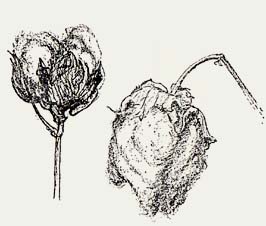

木綿はワタの種子についている繊維で、一本一本が一つの細胞で、ほとんどセルロースでできている。

顕微鏡で見ると管をおしつぶしたように中空でひらたく、たくさんねじれている。

紡ぐことができるワタの種子には長い綿毛と短い地毛がついている。

布になるのは綿毛のほうで、綿繰り機でむしりとる。

木綿の布は約四千五百年前のモヘンジョダロの遺跡や、ペルーの遺跡からみつかっているが、ノキシコの遺跡からぱ約六千年前のワタの実がみつかっているので、ずいぶん古くから使われていたらしい。 |

図11 ワタの実

|

動物からとる繊維として羊毛と絹がある。羊毛はヒツジの毛の毛幹を刈り取った繊維だが、一番外側がうろこ状になっていて、また毛自体が波うつようにちぢれてもいるので、からみやすく、フェルト(だたいて布にする)や紡ぐのに都合がいい。

弾力性があり、またよくのびる。イオウ分をふくむ蛋白質からできているが、刈り取ったばかりの原毛には脂肪がたくさんついているので、それをのぞかねばならない。

約五千年前の中央アジアの遺跡から羊毛を紡いだらしいつかがみつかって、毛織物も古くからあったらしいが、遺跡はあまりみつかっていない。

毛の材料はほかに、イヌ・野牛・ヤギ・ラクダ・ウサギなどの毛が使われた。

絹糸はカイコのまゆからとるが、カイコガがさなぎになるときに、吐き出したもので、一つのまゆは一本の糸で作られている。

カイコガは頭をふりながら糸を吐いていくので、糸は8字型にくっつき合っている。

フィブロインとセリシンという二種類の蛋白質でできており、二本のフィブロイン繊維をセリシンがのりのように包みこんでいる。

糸にするにはまゆを湯につけて、セリシンを溶かしてから糸口から逆にほぐしていく。

中国では三千五百年ぐらいまえにはもうかなりすすんだ絹織物ができ、二千年前の漢の時代になると、養蚕や織物の技術が非常に進歩した。

クワ(桑)の木を根本から切って、葉が大きく、枝が軟らかいクワをつくる方法や、まゆを煮て糸をとる方法が発明されていた。

糸をとりながら五〜六本合わせてよりをかけ生糸にすることを糸繰りという。

絹は光沢があり、軽くしなやかな美しい繊維なので、シルクロードを通って西アジアやローマにさかんに輸出された。 |

図12 マユの断面(上)と生糸の断面(下)

|

4 織物の発明 top

「なんて軟らかいのだろう。体にぴったりくっついているのに、むれないぞ」

初めて布を手にした人たちは、みんな非常におどろいただろう。

もちろん最初のころの布は、糸が太くて不ぞろいで、ごつごつしていたにちがいないのだが、毛皮しか知らなかった人たちにとって布は、今まで自然にはなかったものを作りだしたのだから。

繊維を布にするために、二つの方法が考えられた。

一つはよく叩いて、繊維どうしをからみ合わせて布にする方法だ。

植物の場合、木の皮をはぎ、水につけて軟らかくしたものを、石の上で、木づちで思いきり叩いて軟らかくし、同時にうすく広げていった。

南太平洋の島々でクパとよばれ、今でも使われている。ヒツジの毛など動物繊維で作ったものがフェルトで、熱をかけたり、ぬらしたりしてたたき、やや厚みのある布をつくる。

今でも中央アジアの遊牧民の家、パオの大事な材料である。

しかし、もう一つの方法、繊維をつないだり、そろえたりしてよりをかけて作った糸を、経(たて)糸と緯(よこ)糸にして織り、「線」から「面」に変えて、布を作ったことは画期的な発明だった。

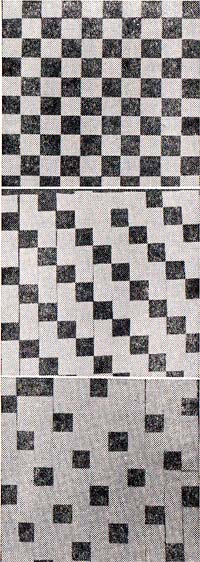

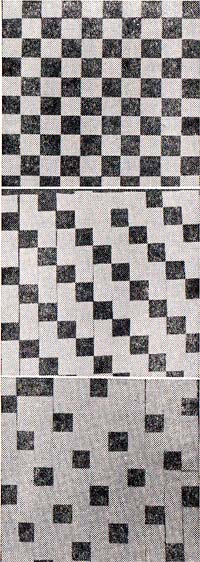

組み紙という工作をやったことがあるだろう(『組み紙』羽揚徳蔵・国土社刊を参照)。

折り紙にタテに細い切り目を入れ、同じはばの細長い紙で交互に組んでいくと、きれいな市松模様ができる。

またハンカチを広げて、布目を拡大鏡でのぞいてみよう。

もちあみのように、経糸と緯糸が交互に交わっているのが見えるだろう。

これが「平織り」という、一番基本的な織物の形で、人類が初めて作ったのもこんな織りものだったにちがいない。

六五〇〇年前のエジプトの遺跡からみつかった亜麻布は平織りだった。

これらの組み紙のようなものを組織図という。

もういちどハンカチの布目をよく見てみよう。

三十倍くらいの拡大鏡で見ると、織られている一本一本の糸も、何本かの糸が合わさって互いによじれながら一本の糸を作っているのが見える。

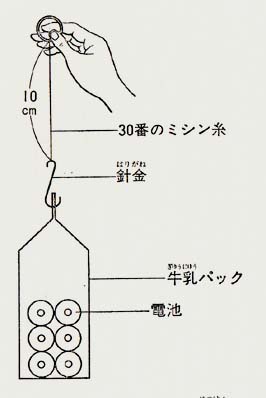

ミシン糸も拡大鏡でのぞくと、縄のようになっているが、よりをもどすとまず三本の細い糸にわかれ、その一本を取り出して拡大してみると、さらに二本の糸がより合わさっていることがわかる。

つまり六本の細い糸をより合わせて作られているのだ。 |

図13 いろいろな織り方

(上から平織り,綾織り,朱子織り

|

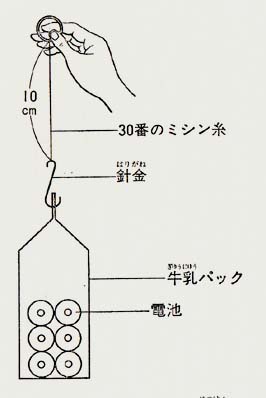

三十番のミシン糸で図14のように実験すると、この糸の三分の一の、二本よりのものは、単一の乾電池を四〜五個吊上げることができるが、この二本のよりをかなりゆるめると、三個でも吊上げられなくなり、一本一本の糸を完全によりをもどそうとすると綿のようになってしまい実験できなくなる。

縫い糸や毛糸は普通三本よりになっているが、それを使って実験してもよりを戻したとたん弱くなる。

このように、繊維はよりをかけないと強くて弾力性のある長い糸にはならないので、古くから繊維によりをかけて細長い糸をつくる方法が発明された。

脱脂綿かフトン綿を少しとって手のひらでよりをかけると糸ができる。

ためしてみるとわかるが、同じ量だけ、繊礁がタテ方向にならぶように引っぱりだし、強くよりをかけないと糸にならない。

両手を使うと能率がわるいので片手で繊維を引っぱりだし、片手で指どうしや手のひらと膝や頬のあいだでよることが工夫された。

このようにして糸を作っていくと糸はだんだん長くなり結ばれてしまうので、毛糸玉のように巻くか、何かに巻きとっていかなければならなくなる。

最初はただ一本の棒に巻きとられていたのかもしれないが、繊維の方向をそろえて、この棒にひっかけてまわすとよりがかかることを見つけ、さらにつばのようにはずみ車をつけたコマのような「紡錘(つむ)」が生まれた。

紡錘は織物や織機の遺物と一緒に古代の遺跡からたくさんみつかっている。この紡錘は中世に糸車が発明されるまで、ずっと使われていた。

織るための装置も初めはとても簡単なものだっただろう。

平織りは経糸と緯糸を交互にこうささせていく簡単なものだが、経糸をピンと張らせて、別の糸をなにかに巻いて一本おきにくぐらせていき、反対側に出たらまたそれを繰返してもどり、それを繰返していくと織物ができてくる。 |

図14 糸の強さを見る実験

|

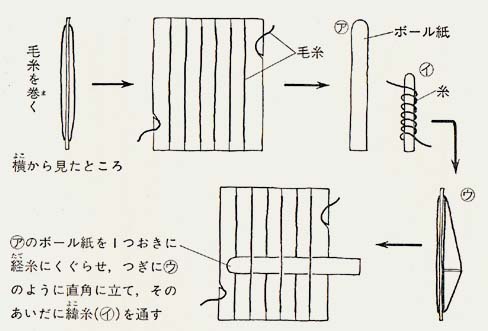

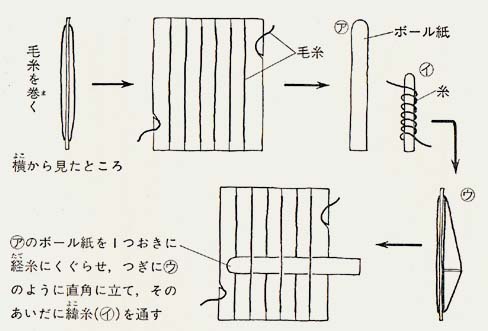

図15のようにして小さな平織りの布を作ってみよう。

この実験では経糸を一つおきにすくって緯糸を通すのだが経糸がたくさんなときは大変である。

そこで奇数番と偶数番の経糸が替わるがわる持上げられる仕かけが発明された。

これが「綜絖(そうこう)」とよばれるもので、初めは長い棒にひもや糸で一つおきに緯糸をひろってからませた簡単なものだっただろう。

たいらな棒(杼道棒=ひみちごう)との組み合わせで経糸を交互に上下させ、綛糸をつけた杼が通りやすいようにする。

また緯糸を打ちこれための道具も工夫され、初めは刀のようになったたいらな棒や細い棒が使われていたが、経糸をきちんと平行にするために櫛型の筬(おさ)が発明された。 |

図15 平織り布のつくり方

|

織機(はた)も最初は地面に経糸をならべただけで織ったかもしれないが、二本の横棒のあいだに、水平か垂直かに経糸を張る簡単なものから始められた。

水平に張ったものには地機(じばた)や一方のはしを自分の腰でひっぱる居座機(いざりばた)などがあり、地機はさらに台と腰かけがつき高機(たかはた)となり、今でも手織りのために使われている。

垂直のものは、横枠のあるものを壁に立てかけたものや高いところにある横棒から経糸をたらしてその端におもりをつけた形のものが早くから使われていた。

垂直機といい、今でも絨毯を織るために使われている。

水平式のものはのちに枠や台がつき、綜絖(そうこう)も織り模様によって何本も数がふえ、足踏み式になったりした。

中国では織り手のほかに、引き子という子どもを使って経糸を細かくかけて操作して紋織りをつくる空引機(そらびきはた)が発明された。

織物は世界の各地で、歴史時代が始まろうとするころからさかんになっていったのだが、それはまた、いろんな民族が大きな集団を作り、国家ができはじめるころで、貧冨の差が生まれ、王、家来、奴隷など種々の階級がわかれてきた時期でもあった。

衣服は階級や民族を区別したり表示するものにもなるので、王や貴族などの上層階級のために、精巧な美しい織物ができる織機や技術が発達していった。

5 どんな形を着ていたか top

現在、地球上の人々が着ている衣服を見まわすと、数えきれないくらいさまざまな形のものを着ている。

しかし、人類が衣服をつけ始めたころにさかのぼってみると、初めにいくつかの簡単な型が発明され、それから長い歴史のなかで変っていったことがわかる。

気温が適当ならば、自然に体温調節ができるので、今でも少数だが裸でくらしている人たちがいる。

その裸族といわれる人たちでも、一本の腰ひもを身につけている。

腰ひもこそ一番簡単な衣服といえるだろう。

腰ひもに必要におうじて毛皮の切れはしゃ皮ひもや木の葉などをぶら下げることはすぐに思いついたにちがいない。

食糧の豊かさや子孫をふやすことを祈って作られた石器時代のビーナスにも、まえに繩のれんのようなものを広げている像がある。

毛皮や布や細長い草の葉などで、腰のまわりをぐるりと巻いてしまうと、腰布や腰みのとよばれるものになる。

スペインやアフリカの洞窟にのこる旧石器時代の壁画には、半ズボンをはき、脚飾りをつけた男や、釣鐘型のスカートや腰みのをつけ、腕輪や脚輪をした女たちが描かれている。

古代エジプトの男たちは腰布を巻いていた。

メソポタミヤのシュメールでは独特の羊毛の飾りのついたスカートのようなもので腰をおおっていた。

この腰に巻いた毛皮や布のはしを股をくぐらせて反対側のひもに結びつけるとズボンのようになり、二股の下衣は活動的なので、インドやタイなどで水田作業のとき、そのような着方をする腰布もある。

筒型にする腰布は東南アジアや南太平洋の島々で着られている。

大きな布をそのまま全身に着る方法もあり、古代エジプトですきとおった亜麻布を全身に巻いて着ていた。

古代ギリシヤでも、肩からたらし、腰でまとめる着方があったし、ローマ時代には、半円形の大きな布を使うトーガという、身分を象徴する衣服になった。

今でもインド婦人はサリーとして一枚布の衣服を着ている。

しかし、布を裁つためのナイフや縫うための針は石器時代からあり、布や毛皮を裁縫した衣服も古くから作られていた。

てるてる坊主のきものを作ったことがあるだろう。

半分に折った紙の真ん中に穴をあけ、ホオズキ型の頭を通して着せ、紙帯をつける。

これは貫頭衣とよばれ、衣服の形の一つだ。布の中央に頭の通る穴をあけ、かぶって着るのが普通だが、脇を縫ったり、襟や袖をつけたりしたものもあり、今でも着られている。

かぶらずに前開きにして着ることも工夫された。袖つきのワンピース型で、前合わせで帯を使うトルコのカフタンや蒙古服など温帯に多い。キモノもこの形だ。

今までのものはゆったりしており、着方で体に合わせるものが多く、主として熱帯や温帯で発達した衣服だった。

しかし寒い地方では、古くから体の形に合わせた衣服ができていた。

袖のついた上衣と二股にわかれたズボン(下衣)との上下にわかれている。‘

衣服としてはこの形が一番着やすいし、動きやすい。

そこで昔からずっと働き着の基本的な形としてはこの形式の服が着られてきた。

しかし、女性の衣服にかぎって、その時代の女性の地位によって、働き着の基本的な形からひどくかけはなれたものを着ることが多かった。

top

**************************************** |