|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�\����@�\���

�Z�́@���߂��̗̂��j�\�\���R�̂Ȃ��ł̐��߂��̂̂��ӂ�

�@1 �����̔��� top

�@�u�����A�w�����Ȃ����I�v

�@���[�ł݂����c���N�T�̉Ԃ��܂�A���`�Ŏw�����܂�A�т����肵�����Ƃ����邾�낤�B

�@�Ñ�̐l�X�́A�c���N�T�̂悤�ȉԂ�t�ڂ��i���j����Ĉ߂ɐF�����Ă����B

�@���t�W�ɂ͂��̂��Ƃ���̂���������c���Ă���B

�@�@�@�N�����ߎ���i��������j���D�肽��ߕ����@�t����@�����Ȃ�F�Ɂ@����Ă悯��

�@�@�i���Ȃ��̂��߂Ɉꐶ�����D�����߂ł��B�t��������ǂ�ȐF�̉Ԃł�����߂����悤������j

�ȂǁA��@��̈߂ɂ��܂��܂ȉԂ̏`��������Đ��߂����Ƃ�����������B

�@�ŏ��ɐF���g�����Ƃ������̂̓l�A���f���^�[���l�ŁA�ܖ��N���炢�܂��̂��Ƃ��Ƃ����Ă���B

�@��������Ƃ��ԓy����������g������A�̂ɊG�̋���ʂ����炵���؋����̂����Ă���B

�@�V�l�����̃��X�R�[�̓��A��ɂ��ԁE�՚ْ��E���Ȃǂ̊G�̋�g��ꂽ�B

�@���{�ł��A�Ñ�̐l�X�͐Ԃ��痿�i�G�̋�j��̂ɂʂ�����A���ꂸ�݂������肵�Ă������A���ςƂ��Ăł͂Ȃ������B

�@���z��⌌�ȂǂƓ����Ԃ��F�͐_���ŁA��������������鋭���͂����ƐM�����A�a�C�∫���ɑ��邨�̈Ӗ����������B

�@�Õ�����̏��ւ���߂̂������킹���A�Ԃ��Ђ��łނ���ł��邪�A����͂��Ԃ�ԓy�̂�����߂ł���������A�ς��₷���������낤�B

�@�Î��L�ɂ́A��J�łł��������܂�ɁA�g���Ђ����Ђ����Ă��������̐���̈߂��A�g���F�ɕς���Ă��܂����C�̓łȎ�҂̘b���łĂ���B

�@�ԓy�̂悤�ɁA���ɂƂ��Ȃ����̂�A�����傫���đ@�ۂ̂Ȃ��܂ŐZ�ݍ��߂Ȃ����̂��u�痿�v�Ƃ����A���ɂƂ��đ@�ۂ̂Ȃ��܂œ��肱��ŐF���������̂��u�����v�Ƃ����Ă���B

�@�Â�����̊痿�Ƃ��ẮA�ԓy���Ȃǂ�����B

�@�͂��߂͂������肱�������������A�̂��ɌЂ�哤�̏`���g���đ@�ۂɂ���������悤�ɍH�v����Ă������B

�@�A���̎Ϗ`��������A����ɂЂ������肵�Ĝ�����߂邱�Ƃ��������ꂽ�B

�@�����ɂȂ����̂́A�قƂ�ǖ�Ƃ��Ďg���Ă������̂��B

�@�Ñ�̐l�X�͒����o������A�ǂ̐A�����H�ׂ��A�ǂꂪ�łł��邩��m���Ă������A�ǂ̐A�����ǂ�ȕa�C�ɂ����̂����m���Ă����B

�@��ɂȂ�A���͑��A�F�����Ă����B

�@���Ȃ������킵���Ƃ��Ɏg���A�ɂ����L�n�_�̔��I�E���\�̍��͉��F�ł���B

�@�~���܂Ƃ��Ďg��ꂽ�A�J�l�̍����A�N�`�i�V�̎����F�����Ă���B

�@�����炭▂����Ă��邩��ڂɂ��₷���A�F�ɖ��悯�̗͂�����ƐM���Ă����Ñ�̐l�X�́A��Ƃ��Ďg�����Ƃ����ɂ������Ȃ��B

�@�����Ď��R�ɐ����Ƃ��Ďg���Ă݂����Ƃ��낤�B

�@�������A�Ȃ��ɂ͉B��Ă���F������B

�@���̂��Ƃ�m�邽�߂Ɏ��������Ă݂悤�B

�@�܂��A�䏊�Ŏg���ׂ��S�̎��łł������킵���ܕ��̈ꂮ�炢�������āA��S�~�����b�g���̐H�|�Ɉ�T�Ԃقǂ��ēS�t�����B

�@��Z���`�~�\�Z���`�̔����悭������Ă���ؖȂ̕z�����E�ɂ�����悤�ɁA�^��փS���Ȃǂł���������A�S�̂�Z���߂ɓ��ꂽ�M���g���̂Ȃ��ɎO���Ԃ��Ă悭�i���Ă���A����̑������S�t�Ɉꕪ�ԂЂ����A�Ђ��グ�Đ�����B

�@�����Ă���A�������Ƃ���������肩�����ƁA�F������Z���Ȃ��Ă���B

�@�����z���������p�ӂ��Đ��߂��ς���ƁA�F�̔Z���̂��������킩��B

�@�g���̂����ɁA������Q���m�V���E�R�̐����`��I��h���O���̂�ŏ`�Ȃǂł����܂�B

�@�܂��R�b�v�ɍg���̏`�����A�S�t��������ƁA�t�͍����F�ɕς�邪�A�����֕z�����Ă݂Ă��قƂ�ǐ��܂�Ȃ��B

�@�����̏`�͏a���̂��Ƃł���^���j���ނ��Ƃ��Ă��āA�z������Ƃ��ꂪ�@�ۂ̂Ȃ��ɐZ�ݍ��ށB

�@���ɓS�t�ɂ���Ƒ@�ۂ̂Ȃ��Ń^���j���͓S�t�̓S�C�I���Ƃ������āA�F���ł�Ɠ����ɁA�@�ۂƂ����т��āA����������܂�B

�@���̂Ƃ��̓S�t�̂悤�ȓ�����������̂�}�����i�������j�Ƃ����B

�@�܂��X�X�L�������Ϗo���`�ɁA�������̏��z���O�\���Ԃ��A�i���Ă��甼�����D�`�ɂЂ����ƒW�����F�ɐ��܂�B

�@�D�`�̂����ɏd�����ł��ł���B

�@�X�X�L���߂̏ꍇ�́A�D�`���}���܂ł���B

�@�N�`�i�V�̎���M���ɂЂ����č�����`�́A�}���܂Ȃ��ŁA�ؖȂ⌦����߂邱�Ƃ��ł���B

�@�B���ꂽ�F���Ñ�̐l�X�������o�����̂́A���퐶���̌o������ł��낤�B

�@�H�Ƃ̃h���O���̏a�����ʂ����ߐ��ɂ��炷�̂Ɏg�����܂��A���܂��ܓS�𑽂��ӂ��D�̏�ɗ������Ƃ��A�������Ă��āA�ӂ����ڂ����`���D�̂Ȃ��ŐF���ς����A�Ȃǂ̏o�������Ƃ����Ĕ������ꂽ�̂��낤�B

�@�}���܂Ƃ��Ă͂ق��ɁA�ΊD�▾���S���ӂ��y�Ȃǂ��g��ꂽ�B�����哇�ō����哇�ۂƂ������D���́A�V�������n�C�̔�̎ς����`�ɂЂ����A�D�c�ɓ���Đ��F�������ŐD����B

�@�G�W�v�g��\�|�^�~����n���C���ݒn���ł́A�Â�����A�x�j�o�i�A�E�R���i���j�A�A�J�l�i�ԁj�A�L�A�C�A�^�C�Z�C�i�j�Ȃǂ̐A�������̂ق��A�G���W���V�i�ԁj�A�A�c�L�K�C��C�V�i���j�Ȃǂ̓����������g���Ă����B

�@�X�̂Ȃ��̕�炵�����������Ñ�̓��{�̐����́A�قƂ�ǐA�����肾�����B

�@�j�z���A�J�l�͌����Ђ������߂���̂Ɏg���Ă������A�w���{���I�x�ɂ́A�q�~�R���C���i�݂܂ȁj�̉��ɁA�A�J�l���߂̐Ԍ������̂ɁA���̐V���̐l����������������A�����̒��������Ȃ����Ƃ����b���̂��Ă���B

�@����قǐԂ����͋M�d�������̂��낤�B

�@�Z���I�̔��A���Q���`���ƂƂ��ɁA����܂ł��s���Ă����炵���̂����A�嗤�̐��F�Z�p������A�痿�̓n��������ɂȂ����B

�@�������A������g�����Ƃ��ł����l�����͂������Ă������A���̍�����A�F�͂܂��Ȃ��̂��߂łςȂ��A�����̋Ɋy������킷���߂Ƃ��A�g�����͂���\�����邽�߂Ƃ��A�������̂��߂ȂǂɎg����悤�ɂ����Ă����B

�@�ߕ��ɊW�̂���̂́A���́A�g�����������߂̂��̂ł���B

�@�����I�̏��ߊ��ʏ\��K�Ƃ������x������A�g���ɂ���Ē��镨�̐F�����߂�ꂽ�B

�@���̌�A���т��ѐF�ɂ��Ă̖@�������ꂽ�̂����A�r�������̊ԁA�ԂƏ������t�ɂȂ������Ƃ����邪�A�����̍��̏`���c�o�L�̊D�`�̔}���Ő��߂����F���A�ō��̈ʂ̐F�������B

�@�嗤������{�ɂ킽���Ă��������ɂ́A�����T�L�\�E���͂��߃^�f�A�C��X�I�E��A�͂��V���N���[�h��ʂ��Ă����x�j�o�i�Ȃǂ�����A�痿�����≔���i����ς��j�Ȃǂ�����A�Ñ�̐F���₩�ɂȂ��Ă������B

�@�����I�ɂ͊e�n�Ő����A�����͔|����A�����T�L�\�E��A�J�l�A�׃j�o�i�A�I�E�����Ȃǂ��ŋ��̓Y�����Ƃ��Ĕ[�߂���悤�ɂȂ����B

�@2 �����i�������j��

top

�@��������ɂȂ��č����������g����܂ŁA���i�����j�͐����̑�\�������B�@�u�����̔��сv�Ƃ����������邪�A�̂��������̂��Ƃ������i�����j�Ƃ������B

�@����͐����̂Ȃ��ŁA�����߂���ԑ����A�g�F����߂�g�t�Ƃ����F����߂鎇�t��肸���ƍ����̐������������̂ŁA���߂��̉��̑㖼���̂悤�ɂȂ����̂ł���B

�@���t�Ƃ���Ȃ��̂́A���t�Ƃ͗��ʂƂ�������������l�����̂��Ƃ�����������ł���B

�@���ߎ���ɂ͐����͊��c�������̂ŁA�ŋ��̂����ɏ��̐l�������œ����`�����ۂ���ꂽ���Ƃ��������B

�@��������ɂ͊��c���ߍH��̐��a�̏��[�������M���̂��߂̐����������B

�@���q����ɂ��ꂪ�p�~����A�����͐E�l�����̎�ōs���A���������B�����B

�@�����߂ɂ̓^�f�A�C�������Ǝg��ꂽ�B�^�f�A�C�̓^�f�Ȃ̐A��������A�A�J�}���}�ɂ悭�ɂĂ���B

�@�t�����Ɏ�q���܂��ƁA�Ăɂ͐����Ƃ����t�������点��B

�@�Ԃ��ꖇ�E��Ō��z�i����Ձj�̏�ɂ������ƁA�͂��ߗΐF�������̂�����������тĂ���B

�@�����ł��ꂢ�ɐƁA���������F�ɐ��܂��Ă���B

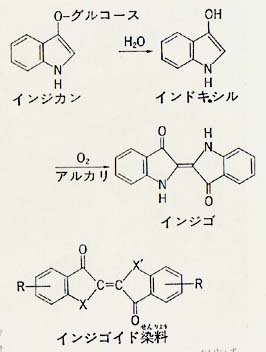

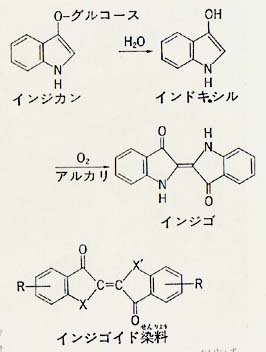

�@����͗t�̂Ȃ��ɂ������C���W�J���Ƃ����������A�y�f�̂͂��炫�ŁA�u�h�E���ƃC���h�L�V���ɕ�������A��C���̍y�f�ŃC���W�S�Ƃ������F�f�ɕς��������ł���B

�@���̐}�͂��̉��w�������A�`�����Ō���ƁA�C���W�S�ƃC���W�J�\�̊W���킩�邾�낤�B

�@�Ђ������߂Ƃ����̂́A�����̉t�̂Ȃ��֕z�����Đ��߂邱�Ƃ����A���̂Ђ������߂ɂ́A�͂��ߐ��t�̎Ϗ`�����R���y�����������̂��̂��g�������A����ł͌��ȊO�͐��߂�ꂸ�A�㐢�I���ɂȂ��āA�D�`���g���Ė��̂悤�ȐA���@�ۂ����߂���悤�ɂȂ����B

�@�������G�߂́A���t���Ƃ�ċC���̍����Ăɂ������Ă����B

�@���͂͂��߁A�ʂ̒Ⴂ��l�̕��̐F�ƒ�߂��Ă������A�\���I���ɂ��̐��������݁A����ł������邱�ƂɂȂ�������A���v���܂��Ă����B

�@�����ň�N���A�����߂��ł���悤�ɍH�v����A���������t���g��ꂽ�B

�@���̌�A�t��������̂͂��炫�Ŕ��y�����A�C���W�S���ӂ��ސ��i�������j�Ƃ��ĕۑ��ł���悤�ɂ����B

�@����Ɂg�������h���P�i�����j�ł��āA�c�q�̂悤�ɂ܂�߂ĉ^�т₷���悤�ɍH�v���ꂽ���̂����ʂł���B

�@���͌��\���㍠�܂ŁA���⋞�s�̋ߕӂ������ȎY�n�ł��������A���̌�A���g�̗��ʂ��L���ɂȂ����B

�@���ʂɂӂ��܂��C���W�S�͐��ɂƂ��Ȃ�����A���̂܂܂ł͐����ɂȂ�Ȃ��B

�@�����ōĂє������̏���������āA�g�������h�y�����āA�C���W�S�𐅂ɂƂ���A�������F�̂Ȃ��`�i���C�R�^�j�ɕς��āA�@�ۂɐZ�ݍ��܂����B |

�}26�@����

�}27�@�C���W�S�ƃC���W�J���W�}

|

�@���C�R�^�́A��C�ɂӂ��ƁA�Ăѐ��C���W�S�ɂȂ�̂ŁA�z�����܂����B

�@���̐��ߕ����������i���Ă��߁j�Ƃ����B

�@�����͗��ʂ�傫�ȕr�i���߁j�̂Ȃ��֓���A���ƃA���J������ۂ����߂ɖ؊D��ΊD�A�������̉h�{�Ƃ��āg�ӂ��܁h��g�Ӂh�⏬�����⍕�����Ȃǂ������āA�Ƃ��ǂ������܂��Ȃ��牽���������Ĕ��y�������B

�@�����̖��ł��������̕�͂悭�u����������́A�������r�����܂��A���̂����������ƁA�������Ȃ߂����A�������Ђ��Ȃ��悤�ɁA���������͉������Ă����v�Ƙb���Ă��ꂽ�B

�@���̂�������Ƃ͔��y�̂悵�����ŁA�����͎n�I����ɋC�����Ă����B

�@�����߂͎l��g�ɐ��y�̂Ȃ��֖��߂��A�^�ɂ���������R�₹��悤�Ȋ����i���܂ǁj���������B

�@�悭���y���Ă���Ƃ��́u���ɉԂ��������v�Ƃ���ꂽ�B

�@�����߂ɕz�������肾��������J�Ԃ����ƂŔZ���F�ɐ��߂��B

�@�����߂͖ؖȂ����y���n�߂�]�ˎ���ɂ͏����̈ߐ����ɂ������Ȃ����̂ƂȂ�A�_���ɂ��������ł���悤�ɂȂ����B

�@��������㔼�A�����C���W�S���h�C�c����A������A���y�@�ɂ�����āA�n�C�h���T���t�@�C�g�̂悤�Ȗ�i���g���������ߖ@������ɍs����悤�ɂȂ�ƁA�����������߂��p�������Ă��܂����B

�@�\�㐢�I�̔�����n�܂����l�������̔��B�ŁA�����������ʂɒ��镨�͂قƂ�ǂ���Ő��߂�ꂽ���̂���ɂȂ�A�����Ǝg���Ă����V�R�������߂̂��̂́A���ؐ��߂ȂǂƂ��A�قƂ�ǎ�H�|�I�ɍs���邾���ƂȂ����B

�@3 ���n���� top

�@�����I���ɂ��Ă�ꂽ���q�@�ɂ́A���낢��ȕz���ۑ�����Ă��āA�����̐�����D���̋Z�p��m�邽�߂́A�M�d�Ȏ����ɂȂ��Ă���B

�@�������A�����͓V�c�̐����Ɏg��ꂽ���̂ŁA���������́A�����������ꒅ�Ƃ��Ă�����߂̈߂𒅂���������Ȃ����A���́g���i���j�Ȃ�h�i���߂Ă��Ȃ��z�n�̐F�j�̖��ⓡ�d���ŐD�������𒅁A�z�X�i�ʂЁ���Ԑg�����Ⴂ�Ƃ���Ă����l�����j�͍��D�F�̈߂��������Ă����B

�@�z�n�̐��ߕ��̈�ɁA�u����߁v�Ɓu����߁v������B

�@�D��܂��Ɏ�����߂邱�ƂŁA����ɂ���Ď��i���܁j��i�q����i�ɂ����j���R�i������j���D����B

�@�тƂ����̂́A��F�ȏ�̎��ŐD��ꂽ�D���̂��ƂŁA���q�@�ɂ͂��낢��ȋт̂��ꂪ�c���Ă���B

�@�ޗǎ���ɂ͕lj�⓹��ȂǂɁA����i����j�Ƃ����ʐF���g���Ă����B

�@����͐F�̂Ȃ�ו��ŗ��̊����������̂ڂ����͗l�ŁA���Ƃ��ΉԂт�̓�����ɂ��āA�ԁE�I�����W�E���ƊO���ւȂ�ׂĂ������̂ł���B

�@���悩������A�@�����̕lj�ɂ��g���Ă��邪�A�ѐD���t�F���g�̕��l�ɂ��g��ꂽ�B

�@����߂́A�D�����z�n����߂邱�ƂŁA�u���n���߁v�Ɓu�͗l���߁v������B

�@���n���߂͂Ђ������߂���������i���тŐ��߂�j�Ȃǂŕz�n�S�̂�͗l�Ȃ��Ő��߂邱�ƂŁA�D������������Ă���܂��Ȃ����납��s��ꂽ�B

�@�l��N�O�̃G�W�v�g�̃~�C�����z�̓x�j�o�i�ʼn��F�̖��n���߂����Ă������B

�@��������̋M���̏����͏d�˒������Ă������i�������j�Ƃ����\���̕\����̐F�̑g�ݍ��킹��A���̉��ɏd�˂�܈߂̏d�ːF�̑g�ݍ��킹���l�G�ɂ���ĕς��A���R�̖��O�������Ă����B

�@�����F�ڂƂ��������A�݂̍��킹�F�ڂł́A�~�Ƃ����F�ڂ͕\�����ŗ����������i�Ԏ��j�A���ł͕\�����A��A���������B

�@�܈߂̏d�ΐF�ڂł͂ڂ����ɔz�F����A���������Ƃ������B

�@�g�~�̓����Ƃ����ƁA�㒅�͉��ΐF�ŁA�����ɂȂ�قǂ������ɒW���Ȃ�g�~�F�̈߂��d�˂Ē����B

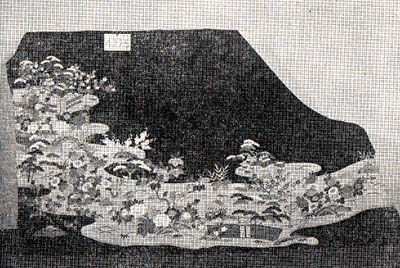

�@�\�ꐢ�I���ɂ́A���т��т�����Ă����F�̐��x�����݁A�M���̏������̈ߕ��̐F�͂܂��܂��₩�ɂȂ��Ă��������A�����͕��D��̖��n���߂̈ߕ��𒅂Ă����B

�@�\�ܐ��I�̌㔼�A���m�̗��̂��ƁA��x���Ƃ낦�Ă����������A�D���ƈꏏ�ɍĂѐ���ɂȂ�A�ӗl���߂����B���Ă���B

�@�����A�g�t�Ȃǂ̂Ђ������߂ƂƂ��ɁA�z�𗼒[�łЂ��ς��ĐL���ĉ������āA���������тɂ��Đ��߂�������߂�����ɂȂ��Ă����B

�@�����߉��̂ق��ɂ��낢��ȐF����߂钃���߉����łĂ��āA�Â��]�ˎ���ɂ͂��܂��܂Ȑ��߉����ɐ������B

�@��������ɂȂ��āA�ꔪ���ܔN�ɂ́A���s�{�̎ɖ����i�����݂��傭�j�ŁA��������Y�Ƃ����l�����������ɂ��ċ����A���n���߂Ɏg����悤�ɂȂ����B

�@4 �͗l���߁\�\�V���̎O��i�����j

top

�@�N���p�X�Ɛ��ʊG�̋�ŊG��`���ƁA�N���p�X�̕����������͂����Ă��������Č����邱�Ƃ�m���Ă��邾�낤�B

�@���̂悤�Ƀ��E�������͂��������𗘗p�����̂����q�@�̂���̂Ȃ����d��i�낤�����j�ł���B

�@�������߂ĂƂ��������E��M�ɂ��ĕ`�����A�^�ŕz�ɂ��ォ������Ő��߂�ƁA���E�̕����ɂ͐������Z�ݍ��܂��A���ʂ��̖͗l�ɂȂ�B

�@���߂����ƃ��E�́A�D�`���ς��ĂĂ̂������B

�@���̕��@�̓C���h���璆�����ւē`�������̂����A�I�̑�������閧���E���g��ꂽ�B

�@�����E�������i�낤�݂j�Ƃ��Đ��q�@�̖̂Ȃ��ɂ��c����Ă��邪�A�����͗A���i�Ŏ�ɓ���ɂ������̂������̂ŁB�A���̋Z�@�͕�������ł�����Ă��܂����B

�@�����̏I���ɒߊ��߈�Ƃ����l���A���E�ƃp���t�B�����g���āA�킴�ƃ��E�Ɋ���ڂ����Ɠ��̋Z�@�����݂����A�낤�����߂Ƃ����Ă���B

�@���̃��E�����߉������g���Đ������@�ۂɐZ�ݍ���ł����̂��Ƃ߂āA���܂�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ�h���Ƃ������A���̖h�������傤���Ɏg���Ă��낢��Ȗ͗l���߂�����H�v������Ă����B

�@���q�@�̂���ɂ͚���i���傤�����j�Ƃ�����ߕ����������̂����邪�A����͓����傫���̓̔ɂނ������킹�ɂ��Ȃ��͗l��A�ŕz����������͂��݁A�����܂�������𗬂����̂��B

�@���̕��@�͕�����`��������̂����A�]�ˎ���ɂ́A�̂����Ɍ^���ƌЂ��g���Ă䂩�����ʂ�������߂���@�ɔ��W�����B

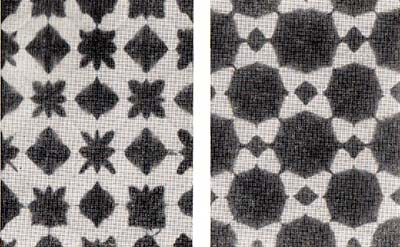

�@�V���̎O��i�����j�̍Ō�����i��������j�Ƃ���i����߂ł���B

�@�z���܂�Ŏ��ł������������Ėh�����A�Ђ������߂ɂ���B�@�����Ă��玅���͂����ƁA�������Ă����Ƃ��낪�~��l�p�̔��ʂ��̖͗l�ɂȂ��Ă��āA�ڌ��i�߂䂢�j�Ƃ�����ꂽ�B

�@�܂���ߗV�т��������Ƃ����邾�낤�i�w�����߁x�H�꓿���E���y�ЎQ�Ɓj�B |

�}28�@�����߁i�w�����߁x���j

|

�@�a�������낢��Ȍ`�ɐ܂肽����ŁA�w�ł������Đ܂�ڂ�p�i�����j������t�ɂЂ����ƁA�����͎w�̂Ƃ���܂ł����Z�ݍ��܂Ȃ��ˁB

�@����͎w�Ŗh�����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@��{�̊��蔢�̊Ԃɐ܂��������͂��݁A���������킦�Đ��߂Ă��͗l���ł���B

�@�̔ɂ͂���Ő��߂���߂Ƃ������ߕ������邪�A�܂���߂����߂��̂悤�Ȑ��ߕ������i���������j�̈�킾�Ƃ�����B

�@�i����߂̓C���h�Ŏn�߂��A����������{�֓����Ă����̂����A�G�W�v�g��V���A�Ȃǐ��̂ق��ւ��`������B

�@���q����ɂ͕��m�̊Z���ɒ��镨�̐��߂Ɏg��ꂽ�B

�@��������ɁA�S�ƒ|�̔��������g���ĕ��G�Ȗ͗l���[�߂���X�q�i��Ƃ����Z�@���l����ꂽ�B

�@���̍i��̔��������ɖn�G��ʊG����`�����A�ڂ��������̐����i����͂��j��h�J���قǂ��������Ȓ҃��Ԑ��߂����ꂽ�B

�@���R����ɑS���ƂȂ�]�ˎ���̂͂��߂ɂ͏����Ă��܂����̂ŁA�܂ڂ낵�̖͗l���߂Ƃ���ꂽ�B

�@�����ߗV�т����邱�Ƃ���������A�i����߂����Ă݂悤�B

�@������v�ȏ�q���̐���A�{�[���y�������M�̎��ɂ��Ԃ��A��ł܂�œ���̂悤�Ȍ`������A�����͂�������A���̍��������ŏ\�܉炢�����������Ă��邩�A�փS���ł��������������āA�����t�ɂ��Ă��킩���A�����͂����ƍi��͗l�ɂȂ��Ă���B

�@�]�ˎ���ɐ���ɂȂ������m�q�i��́A�����̈�ʂɂ���ȍi����قǂ��������̂ŁA���{�̖��߂ŋ֎~����Ă��܂����B

�@�����̖��É��ӂ���̖C��L���ł́A�䂩���̕��y�ŁA�Ɠ��̖͗l�̖ؖȂ̍i����߂��������B

�@�����Ȍ���V�������ߕ����H�v���č����Â��Ă���B

�@5 �͗l���߁\�\�Жh���i�̂�ڂ�����j

top

|

�}29�@�^���߂̌^��

|

|

�@�Ђ��������Z�ݍ��ނ̂�h���B

�@�z��ɂ͂��Č^���������A�ւ�ŌЂ��^�ɂʂ���ĕz�ɖ͗l�����A�Ђ��������Ă���������������߂��A���̂Ȃ��ŌЂ𗎂Ƃ��ƁA���ʂ����܂��͔����n�F�͗l���ł���B

�@���܂����͗l�����ꂽ�̂ŏ�����߂Ƃ���ꂽ�B

�@������߂������������ꂽ���͂킩��Ȃ����A�\�Z���I���A���R���㍠�ɂ͐��߂��Ă����B

�@�]�ˎ���ɂȂ��āA���m�����i���݂����j�̖͗l�Ƃ��Đ���ɂȂ����B

�@�e�喼�̕��i�͗l�j�͒菬��Ƃ����A���̐l�̎g�p���ւ����Ă����B

�@�Q�Ό��̐��x�ő喼���]�˂ɏZ�ނ悤�ɂȂ�ƁA������߂̐E�l���]�˂ɏW�܂��Ă��āA���l�̈ߕ��ɂ�������߁A�����߂���悤�ɂȂ�A�]�ˏ���Ƃ���ꂽ�B�^���͈ɐ��̔��q�ō���A�ɐ��^���Ƃ��Ă��܂ł��Â��Ă���B

�@�`�a���ʂ����a���ɁA�������␍�ōׂ����͗l��Ȃ�B

�@��������ɉ��w�������g����悤�ɂȂ�ƁA�x��V�O�Y�Ƃ����l���A�Ђ̂Ȃ��ɐ������܂��Č^���߂�����@�����A��ʂɗA������n�߂����X��������߁A���X�����F�T�Ƃ���ꂽ�B

�@������߂̌Жh����n�F�̈������߂ƁA�҃��Ԑ��߂̎�`���͗l������Ȃǂ̎�@�����܂������č��ꂽ�A���{�Ɠ��̖͗l���߂��A�]�ˎ���̒����Ɋ������ꂽ�F�T���߂ł���B

�@��G�̗��s�G�t�Ƃ��ċ��s�Œ������A�ӔN������ł��������{��F�T�ĂƂ����l�̖������Ă���A���̗F�T�͗l�̔��W�ɑ傫�ȉe�������������Ƃ����Ȃ���A���ւ͂͂����肵�Ă��Ȃ��B |

�}30�@�F�T���߁i�㉺�j

|

�@�F�T���߂̓����͎�`���͗l�ł���A�N���s�����͂��߂��낢��Ȏ������A�͗l�Ƃ��Ă�������̐F���g���ĊG�̂悤�ȕ`�����ŁA���₷���\���ł���悤�ɂȂ������Ƃ��A���ߕ��̏�ʼn���I�Ȑi���ł������B

�@�F�T���߂͋��s�Ƌ���Ŕ��W�������A�͗l��z�F�����ꂼ������ɂ������̂ŁA���F�T�A����F�T�Ƃ����Ă���B

�@����ł͍g�^���߂����ꂽ�B

�@���Ȃ��͐��͞�̂����̂����āA�u�ǂ����ĖD���ڂ�����̂ɖ͗l�����Ă���̂��낤�v�ƕs�v�c�Ɏv�������Ƃ͂Ȃ����낤���B

�@����͖͗l�̉��G��`���Ƃ��ɔ閧������B

�@�F�T���߂�����Ƃ��́A�܂����n���ق��āA��x�����̂̌`�ɉ��D���i���G�H�j���āA�c���N�T�̈��̉Ԃ̏`�ō�����ԂƂ����F�f�ʼn��G��`���B

�@������D���ڂ̖͗l���Â��̂��B

�@���G���`�����炷���قǂ��Ĉꖇ�̔����ɖD���Ȃ����B

�@�a���ō�����~���`�̌Г��ɍׂ����������āA�Ђׂ̍��r�ŐԂ̕������Ȃ����Ėh������B

�@�]�ˎ���ɂ͂ւ�ɌЂ����č����Ƃ��납��ׂ��Ђ̎������炵�ĕ`��������A���ڌЂƂ����Ă���B

�@���̂��Ƒ咬�̍i��`�i������j�����тł��āA���Ȃ������₷���悤�ɂ���B

�@�͗l�ɐF���ʂ�A�����ڋ��������Г��ŌЂ����Ԃ��钆���߂��������ƁA�n�F���������߂��A���C�ŐF�~�߂��ł��琅�ɂ��ČЂ��Ƃ�B

�@�����O�܂ł�����ōs���Ă����̂ŁA�F�T�����Ƃ������B

�@�g��̂��h�̂ق��A�������̂��߂��낢�����ꂵ�Ăł������邪�A��̏\���A���H�����炢�͂���B

�@�F�~�߂̂��߁A���߂����n�ɏ��C������������́A��������ɍL�������Ƃ����l�������������@�ŁA���̐l�͂܂��x�쎁�Ɠ������F�Ђ��g���^���߂̗F�T���߂�����߂�Ȃǂ̌��D���Ɏg����悤�ɍH�v�����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |