|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章

十一章 セロハンテープの発達――偶然と努力が生んだ百万ドルの発明

1 便利な文房具、セロハンテープ

top

学校の工作の時間にあき箱でロボットを作るとき、友だちの誕生祝いのプレゼントを包むとき、箱をつなげたり、包み紙をとめたりするのに、「セロハンテープ」はかかせないものだ。

なにかをくっつけたり、やぶれたものを修理するとき、セロハンテープを使ったことのない人はめすらしい。

家にも、学校にも、役所にも、お店にもセロハンテープはとこにでもころかっている。

セロハンテープはこのように、どこにでもあるちょっとした文房具だが、その発明の歴史をたどってみると、自動車や戦争と関連があることがわかる。

ではまず、セロハンテープの発明のもとになった、「感圧粘着テープ」の発明されたようすをながめてみよう。 |

図57 セロハンテープ(『ニチバン50年史』より)

|

2 ドルーの失敗 top

一九二一年、アメリカ・ミネソタ州の、3M社という会社の研究所が、「助手を一人もとむ」という広告を新聞に出した。

この広告をみて十五通の履歴書が送られてきたが、そのうちで会社がえらんだのは、リチャード・ドルーという若者だった。

ドルーの履歴書は、彼が学んでいる機械設計の通信教育の学校の便せんに書かれていた。

夜は小さなオーケストラでバンジョーをひいて学資をかせぎながら、昼間は、大学の工学部や通信教育で、機械の勉強をしていたドルーは、自分が勉強好きな人間であることを印象づけようとして、わざと学校の便せんを履歴書に使い、そのもくろみを見事に成功させたのだった。

セロハンテープの発明者、リチャード・ドルーは、そんな男だったのである。

この会社は鉱物をあつかう会社で、当時、紙やすり(サンドペーパー)を作っていた。

ドルーは、紙やすりの材料の研究や新型の紙やすりのテストをする仕事を二年間つづけたあと、自動車の車体のペンキ塗替えをする工場へ、紙やすりの試作品をもちまわる仕事を命令された。

自動車のペンキを塗替えるときは、古いペンキを紙やすりでこすりおとすのだが、その時に自分の会社の製品の紙やすりを、買って使ってくれるようにたのんでまわる仕事である。

当時の自動車はツー・トン・カラーといって、車体を二色にぬりわけるデザインが流行していた。

二色に塗るときは、まず一方の色をペンキで吹きつけてから、この部分に紙をかぶせ、紙のはしをテープでしっかりとめ、次に残りの部分にもう一方の色のペンキを吹きつけるのだった。

二つのペンキのさかいの部分がきれいにぬりわけられるためには、かぶせた紙がずれないように、吹きつけたペンキが隙間からしみこまないように、テープはしっかり車体にくっついていなければならない。

塗装工場では、傷口にはる絆創膏を使ったり、自分のところで作った糊でテープをはったりして、紙をしっかりとめようと苦心していたが、これという決め手はみつからなかった。

毎日のように工場まわりをするドルーは、この作業をみなれていたし、テープがよくないと工員たちが始終こぼしているのを知っていた。 |

図58 現在では航空機の塗装用マスキングとして利用される

(『ニチバン50年史』より)

|

ある日ドルーが、工場に入ると、一人の工員が大きな声でどなっていた。

「畜生、このゴム糊をぬったテープはよくくっつきすぎて、はがしたら下の塗りたてのペンキまでとれてきちゃったぜ」

ドルーはこの時つい口をはさんでしまった。

「そんなら、くっつきすぎないテープを使えばいいじゃないか」

「そんなテープじゃ今度はペンキがもれてだめなのさ。

ちょうどいい具合にくっつくテープなんてしろものがありゃあ、俺はとっくにそいつを使ってるよ」

工員は口ぎたなくののしりかえした。

とっさにドルーはこういってしまった。

「そうか。じゃ、僕がそういうやつを作ってみせようじゃないか」

この時ドルーは、研究所の棚の上にのっている糊のことを思いだしていたのだ。

紙やすりを作るときは、厚い紙に裏を平らにうすくのばしてぬり、その上に細かい硬い砂を平らに敷き、全体を乾かすのだ。

ドルーの研究所の棚には、紙やすり用の糊が何種類もならべておいてあった。

植物油をまぜたその糊は、塗替え用のテープには、ちょうどよさそうに思えたのだ。

だが、翌日、包装紙のきれはしにこの糊を塗り付けてはってみたテストの結果は、大失敗だった。

くっつく力が強すぎて、ぬりたてのペンキがはがれてしまったのだ。

工員が腹を立てたのはもちろんだった。

3 糊と紙のくふう top

それから半年のあいだ、ドルーは何とかよい糊を作ろうとして、糊になりそうな材料をいろいろ試してみた。

当時の糊の材料は、ほとんど天然のあぶらや樹脂ばかりで、発明されたばかりのプラスチックは、現在とちがって、糊の原料とは考えられていなかった。

様々な材料をまぜ合わせてみた結果、六ヵ月後にこれならよさそうだということになったのは、家具作り用の膠(にかわ)とグリセリンをまぜたものだった。

こうして糊は決まった。

次にドルーが苦労したのに、テープを巻きあげるくふうである。

糊をつけた長い紙率布はそのまま広げておくわけにはいかない。

小さく折りだたまなければ、運ぶことも、しまうこともできない。

できれば糊をつけた幅広の紙をクルクルと巻きあげ、それを細かく切りかけて巻いたテープの形を作りたい。

これがドルーの考えだった。

だが糊をつけた紙を巻くと、糊がついた紙の面に裏の紙がくっついて、テープがほどけなくなってしまう。

クルクル巻いておいて、ひっぱればらくにほどけ、

しかも貼付たいものにはぴったりくっつくテープ。

こういうテープを作らなければ売り物にならない。

糊作りよりこちらの方が、ドルーには頭のいたい問題だった。

はじめに考えだされたのが目のあらい布を糊の上に重ねて巻きあげる方法だった。

こうすれは、裏の紙にくっつかない。テープを使うときは、この布をはがして使うのだ。

はじめは、このテープはとても評判がよかったが、そのうちに布を一々はがすのは面倒だとか、テープをはったままペンキを乾かす炉に入れるとテープがとけてしまうことがあるという欠点がわかってきた。

この欠点さえ改良すればテープぱ完成する。あと一息だ。3M会社もドルーも張切った。

だがその後一年半のあいだ実験をつづけても、それ以上によいテープは生まれなかった。

「当分テープの実験は中止せよ」という会社の命令で、ドルーはまた、もとの紙やすりの研究室に戻ることになった。

こうして昔の古巣にもどった最初の日、ドルーは三年前に、紙やすり用の特別に硬い紙を作ったことを思いだした。

「あれだ。あの紙なら、うまくいくぞ」

ほこりをはらって取り出した三年前の紙を使って、実験をふたたび再開したドルーは、数ヵ月後、完全な粘着テープを作り上げることに成功した。

おしつければぺタッと貼り付くテープは、ビニールテープ、小包み用テープ、絆創膏など、今では工業、医療をはじめ日常生活で広く使われている。

このタイプのテープは、「感圧粘着テープ」とよばれるが、3M社はドルーのこのテープ(マスキングテープ)をかわきりに、いろんな種類の感圧粘着テープを商品として作り上げ、大きな会社に成長した。

4 セロハンテープの先祖は絆創膏

top

感圧粘着テープは、アメリカではこうして、自動車産業の発達するなかで生まれたのだが、当時、日本では、薬を作る会社が、粘着テープの研究をすすめていた。

つまり「絆創膏(ばんそうこう)」の研究である。会社の名前は歌橋製作所といった。

この会社は元々は、“いぼ”に貼付て“いぼ”をとる、ピック氏膏という膏薬を作って売る会社であった。

膏薬は、日本でも西洋でも古くから使われていたらしい。

紀元前四百年頃には、ギリシヤのメネクラテスという医者が、薬草の汁をブタの脂や酸化鉛の糊とまぜて、布や皮に塗り付け、ダイヤキロンという膏薬を作ったという記録があるし、日本でもドクダミの葉をフキの葉でつつんで、熱い灰の中で蒸し焼きにして作った吸出し膏を、紙や布にのばして貼る昔ながらのやり方が、いまだに行われている。

膏薬は、長い間昔からのやり方で作られていたが、今から百年ほど前になって、新しい形の膏薬が売りだされた。

それは、“ゴム”という便利なものが、糊に使えるようになったからである。

一八七〇年頃、アメリカのジョンソンという会社が、ゴムとマツ脂をまぜた糊に薬をまぜて、膏薬を作り始めたのが、新しい膏薬第一号たった。

そして次には薬をまぜないで、ゴムの糊だけを塗り付けた布だけでも便利に使えることに気がついたのである。

包帯を巻けない場所や、包帯がはずれやすいところでも、肌にぴったりくっつくこの布を貼付れば、傷口もおさえられるし、薬をつけた綿や布をとめておかれる。

こうして、糊だけぬった布、絆創膏が売りだされるようになった。

絆創膏は、医者にとてもよろこばれて、たちまちヨーロッパにも広がっていった。

日本で絆創膏の便利さにまず目をつけたのは、軍隊である。

戦争でたくさんでるけが人のために、軍隊ではたくさん絆創膏をそなえたかった。

それには、アメリカやドイツの高価な品ものを輸入していては、金がかかりすぎる。

いつでも安く手に入るよう日本国内で絆創膏を作らせたいと、軍隊、なかでも陸軍は、薬を作っていた会社に絆創膏作りを熱心に勧めた。

明治四十四(一九一一)年、軍隊の助けをかりて、はじめて国産の絆創膏を作ったのは、陸軍で薬剤師として働いていた、竹内荒次郎である。

つづいて、四つか五つの会社が、絆創膏製造の名のりをあげたが、その中の一つが歌橋製作所である。

これまでの膏薬を作る技術をそのまま生かして、絆創膏を作ろうと決めたのである。

糊(粘着剤)のぬり広げ方、乾かし方、糊の成分などをいろいろ変えてためしながら、絆創膏を作りつづけた歌橋製作所は、大正十一(一九二三)年の関東大震災のあとは、軍隊に絆創膏を買いあげてもらうようになり、大きな会社に成長した。

この二年後にドルーが、自動車用の粘着テープを発明したのだった。 |

図59 膏薬売り(『ニチバン50年史』より)

|

5 悩むより、まず一歩ふみだせ top

それから間もなくのこと、ここは、3M会社のドルーの部屋である。

机の上には、キャンデーやシャツの包み紙として当時盛んに使われていた、セロハンがのせてある。

セロハンとは、レーヨンと同じ原料のヴィスコースで作った、透明な薄いツルツルした紙である(このシリーズの第七巻『化学工業の発明発見物語』を参照)。

一九〇八年にスイスのブランデンペルガーがこれを発明すると、この美しい紙は、贈物の包み紙として人々によろこばれた。

この当時は、透明で薄い胝はセロハンしかなかったのだ。

一年ほどまえからドルーの頭には、この美しいセロハンに糊をぬって、粘着テープを作れないものかという考えが、ちらついていた。

透明な粘着テープなら、下の絵や字をかくさずに、物をつなぎあわすことができるだろう。

セロハンでつつんだときは、このテープで封をすればいい。

だがセロハンは、普通の紙とちがって、裏表がない。

だから表に糊をつけてクルクル巻きあげれば、糊が反対側のセロハンの裹にくっつくにきまっている。

自動車のペンキぬりのマスキングテープのときと同じ問題がまた起こるだろう。

これをふせぐには、片側が糊がつきやすく、その裏側は糊がつきにくいようなセロハンを作らなければならない。

だが、透明で薄いセロハンで裏表のあるものを作ることは、まず無理だろう。

ドルーはこんなことを考えながら、それでもあきらめられずに、時々セロハンをながめながら、うまい考えがうかぶのを待っていたのだった。

しかし、今日はドルーの机の上には、セロハンだけではなく、粘着テープ用の糊もおいてあった。

考えてばかりいても、はじまらない。ものはためしだ。

巻きあげたときにどのくらいくっつくものか、とにかく試してみようと思ったのだ。

まずセロハンに糊をぬり、それをもう一枚の同じセロハンに貼付た。

そして、はじめの糊をつけたほうのセロハンをひっぱってはがしてみた。

ドルーの口から、「あれっ」という声がもれた。

糊のついたセロハンは、もとのままの形できれいにはがれてきたではないか。

「どうしたんだ、偶然こんなことも起こるんだな」と一人ごとをいいながら、もう一度同じことをしてみた。

すると今度も、初めのセロハンは、糊がついたままではがれてきた。何度やっても同じことだった。

一年間なやんでいたことが、たった一回のテストで解決してしまったのだった。

この時からドルーは、「悩むよりも、まず一歩ふみだしてみなさい」と人々にすすめることになった。

なぜ一枚目のセロハンがきれいにはがれたのか、ドルーには当時は理由がわからなかった。

しかし、とにかくこれで最大の問題はかたづいた(現在はこの理由はわかっている)。

しかし、商品としてセロハンテープを売りだすためには、研究しなくてはならないことがたくさんあった。

透明なセロハンに塗るのだから、糊も透明で乾いても透明なままでいるものを探さなければならない。

また、セロハンにぬった糊がしっかりくっついているように、下塗りの薬も考えなければならなかった。

セロハンに天然ゴムと樹脂をまぜた糊をぬった、セロハンテープができあがっだのは一九三〇年のことだった。

この発明は人々にとてもよろこばれた。

当時は世界をおそった大不況のさなかだったので、セロハンテープは修理用にひっぱりだこになり、大変な売れゆきとなった。

発明者のドルーさえ想像しなかったこの人気商品は「百万ドルの発明」といわれるようになった。

6 アメリカ軍もおどろいた日本のセロハンテープ

top

ドルドがセロハンテープの商品化の最後の仕上げにかかった昭和三(一九二八)年頃、日本でも歌橋製作所ともう一つの会社が、ドルーと同じことを考えて試作品を作っていた。

一つのものが発明されるときは、このように、同時にちがうところで考えつかれることが多いものだ。

しかし日本では、セロハンの値段が高価だったので売れる見こみがなく、それ以上実験はすすまなかった。

それからさらに九年後、日本は太平洋戦争に突入した。

この戦争で活躍した日本海軍の戦闘機、“ゼロ戦”の名前は有名だが、このゼロ戦の機体のマークや番号をぬるときに、「ニチバン」と名前を変えた歌橋製作所のセロハンテープが、マスキングテープとして使われた。

この時のテープは「セロハン貼付紙」と名づけられていた。

昭和二十年八月、日本は戦争にやぶれた。アメリカからは大勢の占領軍がやってきて、日本各地に駐留した。

昭和二十二年のある日、ニチバンの社長は、アメリカ帰りの人から、

「アメリカでは、こういうテープがよく使われているよ」と、セロハンテープを見せられた。

なんだ自分のところで作った「セロハン貼付紙」でぱないかと思ったが、アメリカでは手紙や箱の封をするのに広く使われているということをきくと、

「このテープは、日本でもこれから売れそうだぞ」という感じがしてきた。

会社に帰ってさっそく社員にこの話をし、ためしに作ってみると、二〜三ヵ月のうちにアメリカと同じようなものができあがった。

今までの絆創膏作りの技術と戦争中の経験が、ものをいったのである。

そんなある日、ニチバンの会社にアメリカ軍の将校が訪ねてきた。

セロハンテープをたくさん作ってほしいというのである。

当時、日本を占領していたアメリカ軍は占領軍に反抗したり、アメリカにたてつくようなことを、日本人が竍画しているかどうか調べるために、「検閲」といって日本の新聞、雑誌に日をとおすばかりか、個人あての手紙まで、あやしいと思うものをぬきとって封をあけ、しらべ終わると占領軍の名入りのセロハンテープで封をして、名宛人に送っていた。

そのほかの事務用や、兵器の修理、印刷などにも、アメリカ人はセロハンテープをたくさん使っていたのである。

このセロハンテープを、アメリカから一々船で運んでくると、送料も大変かかるので、セロハン貼付紙や絆創膏の技術をもっている日本の会社でテープを作らせようと、アメリカ軍は考えたのだ。

会社は、空襲で焼けた工場の機械を修理して、材料も満足なものが使えな今まで、セロハンテープを大量に作り始めた。

できた製品は茶色がかった見ばえのしないものだったが、紙にはれば透明なテープだった。

アメリカ軍の将校たちは、

「アメリカでは、このセロハンテープを作るまでには十年もかかったのに、短い期間でよくこんな立派な製品が作れたものだ」と、日本人の技術力にびっくりしたという。

ニチバンでは、アメリカ軍だけでなく一般にも広く使ってもらおうと考え、昭和二十三年六月に「セロテープ」という名をつけて、国内で売りだしを始めた。

このテープを何に使えばいいのか人々ははじめはとまどったが、敗戦後のもののない時代だったので、やぶれたりこわれたりしたものを修理するときに利用されるようになった。 |

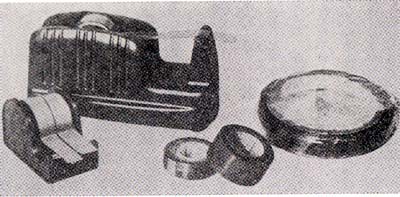

図60 発売当初の[セロテープ]とジスペンサー(『ニチバン50年史』より)

|

その頃、日本では「リーダーズ・ダイジェスト」という月刊の雑誌がよく売れていた。

この雑誌はアメリカの新聞や雑誌の記事を簡単にまとめて紹介する雑誌だったので、戦争のために世界のようすを知らされていなかった日本人が、世界の知識、特にアメリカの知識を知ろうとして買ったのだ。

この雑誌の昭和二十四年五月号に、「貼りつけ男」という短い記事がのった。

、百万ドルの発明の男、リチャード・ドルータのことを書いた新聞の記事だった。

それを読んだ人のなかに、大阪の「セキスイ」という会社の研究室の人がいた。

「なるほどこれだったのか。やっとヒントが手に入ったな」研究室の人々はこの記事をまわし読みして、うなずきあった。

セキスイは元々、九州の水俣工場で肥料を、延岡工場で人絹(レーヨン)を作っていた日本窒素という化学工業の会社から、第二次大戦後にわかれたばかりの会社で、この当時は戦後急に発展し始めたプラスチックを使って、製品を作ろうと苦心している最中だった。

この会社の研究室では、この頃アメリカ軍が検閲ずみの封筒にはっているセロハンテープに目をつけていた。

自分の会社で、プラスチックを材料にして何とかこれを作ってみたいのだが、作り方がわからなくて困っていたところだった。

この記事をヒントにしたセキスイは、酢酸ビニール樹脂というねばっこいプラスチックを糊に使って、透明なテープを作り上げた。

そして、昭和二十五(一九五〇)年四月には、このテープを発売できるようになった。

このあとニチバンとセキスイは、競争しながらよいセロハンテープを作り、昭和三十年頃には、日本のセロハンテープは、今日のような品質のよい製品として完成したのである。

top

**************************************** |