|

****************************************

井伊直弼 水戸天狗党 新撰組 島津斉彬 高杉晋作 徳川慶喜 西郷隆盛 坂本竜馬 榎本武揚 勝海舟 福沢諭吉 Home

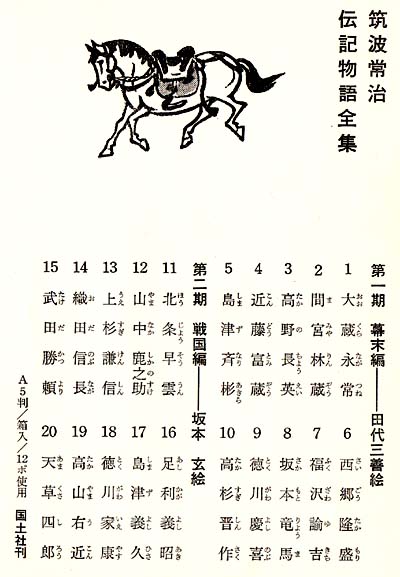

筑波常治の西郷隆盛

(筑波常治伝記物語全集6 田代三善絵 国土社 1968年刊)

はじめに

長い長い日本の歴史で、明治維新ほど大きな、そして日本を新しい国につくりかえへてきごとは、ほかにないでしょう。 このできごとに、大きな力となった人が、たくさんいます。 その中には、みなさんの知っている、有名な人がいます。 しかしみなさんは、まだ知らないけれど、じつは立派な働きをした人も、少なくないのです。

この本を読んで、そういう人たちのことを、いっそうよく知ってください。 そして、私たちの生きかたについて、もう一度、考えてみましょう。

おわりに

西郷隆盛の名前を、知らない人はいないでしょう。

西郷さんが、あれほど大きな働きをしたのは、はじめ島津斉彬という、立派な殿さまが取立てくれたからですが、しかし、ついに明治維新をやりとげることができたのは、やはり西郷さん自身の力によるところが、一番大きいといわなければならないでしょう。

西郷さんは、愛情のゆたかな人でした。

鹿児島の青年たちや、奄美大島の農民たちから、ふかくしたわれたのも、そのためでした。

まがったことは大嫌いで、美しい心の人だったのです。

けれども政治というのは、嘘をついたり、人をだましたりすることが、いくらでも行われるような世界なのです。

西郷さんは、そんな世界でくらすことに、我慢ができませんでした。 それで、とうとう最後には、城山で戦死するようなことになってしまったのです。

立派な心根の人であっただけに、かえって不幸になったのだともいえるでしょう。

私は、さきに『島津斉彬』をかいて、そこで西郷さんとの出会いをお話しました。 この『西郷隆盛』は、主にそれからあとのことを書きました。

両方いっしょに読んでいただけると、西郷さんについて、また明治維新にはたした薩摩藩の働きについて、いっそうよくわかっていただけると思います。 |

|

1 農民の暮らしを知る top

西郷隆盛は、文政十年(一八二七)十二月七日に、薩摩国(いまの鹿児島県)鹿児島の加治屋(かじや)町でうまれました。

お父さんは、吉兵衛といって、殿さまの島津家に仕える身分の低い武士でした。

加治屋町というところには、薩摩藩のなかでも位の高くない貧しい武士たちの家がならんでいましたが、西郷家もそのなかの一軒だったのです。

西郷隆盛というのは、大きくなってからの名前で、はじめは小吉といいました。

小吉には三人の弟と、三人の妹がありました。

貧しい吉兵衛にとって、これだけの子供を育てるのは、なかなか大変でした。

その頃、薩摩藩の武士の子供は、ある年齢にたっすると、郷中(ごうちゅう)教育をうけるきまりになっていました。 |

|

郷中教育というのは、同じ町内に住んでいる男の子だけが、グループをつくり年上の者が指導者になって、団体訓練をすることです。

一つの郷中のなかが、さらに、二階級にわけられていました。

六歳から十三歳までの少年を稚児(ちご)といい、十四歳から二十二歳までの若者を二才(にせ)とよびました。

稚児(ちご)たちは、毎朝はやくおきて、先輩の二才(にせ)の家へゆき、学問をおそわりました。

そこでは、『論語』『大学』『中庸(ちゅうよう)』『孟子(もうし)』などのむずかしい漢文を読むのでした。

先輩の二才(にせ)は、はやくきた稚児から、じゅんぐりに、一人ずつ帰してゆきます。

おくれてゆくと、いつまでも順番をまたなければなりませんでした。

加治屋町のすぐまえを、甲突川(こうつきがわ)がながれています。

朝の学問がおわり朝ごはんがすむと、体をきたえるためその川原にでて、相撲、馬とび、棒高飛び、旗とり、水泳などの稽古が始りました。

夕方になると、今度は、剣道の稽古が行われました。

薩摩では、昔から、示現流(しげんりゅう)とよばれる剣道がさかんでした。

ただの竹刀(しない)ではなく、太いこん棒を使って、はげしい稽古がつづけられました。

薩摩藩は、武士の強いことをほこりとしてきました。

したがって、それらの競技も武道も、訓練のやりかたは、非常に厳しいものでした。

同じ郷中の若者たちは、それを毎日、子供の自分から一緒にくりかえして、一人まえの武士になるのでした。

よその郷中の子供たちとは、自由につきあうことを許されません。

郷中と郷中とがたがいに競争して、よそに負けてなるものか、とはりあうのでした。

貧しい暮らしにもめげず、西郷家の子供たちは、元気に育ちました。

お父さんの吉兵衛は、大男でしたが、それに似て、子供たちもみんな体格は立派でした。

そのなかでも小吉は、名前とはアベコベにひときわ大きく、しかも顔つきが普通の少年とはちがっていました。

まゆ毛がこくて、目玉が大きく、黒く光るその目でジロリとにらまれると、たいていの子供たちは、ちぢみあがったといわれます。

それだけに先輩たちからは注目され、年下の者からは尊敬されました。

相撲をとったならば、同じ年頃の子供で、小吉にかなうものは一人もいませんでした。

剣道も熱心に稽古し、腕前は、めきめきとあがりました。

「吉兵衛どんとこの小吉は、いまにきっと、どえらい豪傑になるにちがいなか」

と、近所の人々は、うわさをしていました。

小吉もそのつもりで、ますます武芸にはげみました。

ところが、かれが十三歳のとき、おもわぬ大けがをして、剣道をつづけることができなくなってしまいました。

薩摩藩では、毎年、旧暦の九月十四日に、“妙円寺参り”という行事が行われます。

その昔、関が原の合戦のとき薩摩の殿さまの島津義弘は、、石田三成のひきいる西軍に組して、徳川家康のひきいる東軍と戦いました。

このいくさに、西軍はやぷれて、味方は総くずれとなりましたが、島津義弘と、それにしたがう薩摩の武士だけは、さいごまで戦場にふみとどまり、そのあっぱれな戦いぶりは、さすがの家康を、びっくりさせました。

先輩たちの武勇をしのんて関が原の合戦の記念日である九月十四日には、鹿児島の武士たちが総出で、島津義弘のお墓のある妙円寺というお寺へお参りにゆきました。これが妙円寺参りです。

その日は、全部の郷中が、一緒になりました。ライバル同士があつまるのですから、ちょっとした争いがもとで、しばしば大喧嘩になることもありました。小吉が十三歳のときにも、加治屋町の郷中と、べつの郷中とのあいだで、喧嘩騒ぎが始りました。

「やっつけろ、やっつけろ!」

「なぐっちまえ、なぐっちまえ!」

二つの郷中の少年たちが、たがいにののしりあい、とっくみあい、大変な騒動がおこりました。小吉は、双方をひきわけようと、

「こらこら、喧嘩はやめんか。どっちも手をひいて、なかなおりせ」

と、声をからして叫びましたが、興奮している少年たちは、誰もききません。

彼の大きなからだは、いりみだれる仲間のあいだで、ひときわめだちました。

相手側の少年たちは、

「あのでっかいのが、むこう側の大将じゃ。あれをやっつけてしまえ!」

と、かえって、小吉をめがけて殺到してきました。 |

小吉は喧嘩は強かったが、そのために大怪我をして、

剣道が続けられなくなった。

|

こうなっては、小吉もだまってひきさがれません。

むしゃぶりついてきた相手の一人を、えり首をつかむや、力いっぱい、地べたへたたきつけてしまいました。

喧嘩はやっとおさまりました。しかし、おさまらないのは、小吉に投げつけられた少年でした。

「なんじゃ、おはん。加治屋町の小吉にぶんなげられて、そのままひっこんどるつもりか」

と、先輩たちから、あざけられました。

彼は、くやしくてたまりません。そこで数日後に、仲間たちとつれだって、小吉のところへおしかけてきました。

「このあいだの妙円寺参りには、えらいきついめにあわしてくれ申したな。このまま、だまってひきさがるわけにばゆき申さん。あやまれ!」

「あやまれとはなにごっか。だいたい、喧嘩をしかけてきたのは、おはんのほうじゃ。おいどんは、しかたなく、相手をしたまでじゃ。あやまってもらいたいのは、おいどんのほうでごわす」

「まだそげんことをいうとか。よか、それなら、決闘で勝負をつけ申そう。相手になってくだされ」

「そりゃ、おもしろか。いくらでも相手になってやり申そう」

こうして、小吉と相手の少年とは、決闘をやることになりました。

町はずれの野原で、二人は木刀をもって闘いました。

日頃きたえた腕前にものをいわせて、小吉は相手の少年を、したたかうちのめしました。

しかし相手の必死の反撃も、小吉の右腕に命中し、小吉は、腕のすじを切る、という大けがをしてしまいました。

それ以来、小吉の右手は、自由に動かすことができかくなりました。

もう、まえのように、剣道の稽古をつづけることはできませんでした。

「つまらん喧嘩をして、とんだことになってしもうた。これでは、刀をとって、殿さまに忠義をつくすこともできん。立派な武士になるつもりじゃったが、だめになってしもうた」

小吉は、そういってなげきました。

悲しんでいる小吉をみて、先輩の一人がすすめました。

「小吉、何をいつまでもくよくよしとっとか。一度無参禅師さまをたずねてみれ。無参禅師さまは、学問のあるお方じ匸きっと、よか知恵を、かしてくださるにちがいなか」

無参禅師というのは、福昌寺というお寺の和尚さんでした。福昌寺は、鹿児島で一番立派なお寺で、島津家の歴代の殿さまのお墓がありました。

小吉がたずれてゆくと、無参禅師は、しずかにいいきかせました。

「小吉、よくきけ。武芸に強いだけが、武士の道ではない。学問にはげみ、それでお仕えするのも、立派なご奉公なのだ。おまえは、幸いに頭もよさそうじゃ。これを機会に、剣道をやめて、学問によって、忠義をつくすことを考えてはどうか」

この禅師のことぼは、しずみきっていた小吉に、新しい希望をあたえました。

「なるほど、そうでごわした。おいどんは、これから、一生懸命学問にはげみ申す。

それで、殿さまのために、お役にたつ人間になり申す」

そのように決心した小吉は、それから福昌寺(ふくしょうじ)へかよい、無参禅師(むさんぜんし)の指導をうけることになりました。

彼はそれ以来というもの、すきだった相撲もやめて、一生懸命に本を読み、また座禅の修業をつみました。

こうして、小吉の人間はみがかれてゆきました。

態度にも落着きがでてきて、めったにあわてないようになりました。

「小吉どんは、みちがえるように大人になった」

と、感心する人がふえてきました。

これをみて、いたずらな少年たちは、

「小吉どんは、近頃すっかりおとなしうなり、おもしろくなか。

一度、ウンとおどろかして、あわてふためくかっこうをみたかじゃ」

と、密かに相談しました。

ちょうどそのとき、小吉が、大きな金たらいに水をいっぱいいれ、両手でかかえで、むこうからやってくるのがみえました。

「ちょうどよか。大声でおどろかしてやろ」

「小吉のやつ、きっと腰をぬかして、水をひっかぶるにちがいなか」

少年たちは、ものかげにかくれ、小吉がまえを通り過ぎようとしたとき、いきなり、

「ワッ!」

と、大声をだしました。

ところが小吉は、すこしもあわてませんでした。彼は、立ちどまると、しずかに金だらいを下におきました。

それから、あたりにひびきわたるような大声で、

「ああ、びっくりした」

といい、まわりをみまわして、愉快そうに、

「アハハハハ……」

と、わらいました。

これには、おどろかそうとしていた少年たちのほうが、アベコベにおどろいてしまいました。

小吉は、十五歳になりました。

この年に元服して、名前を吉之助と改めました。

そして、十八歳になったとき、郡方書役(こおりかたかきやく)という役目につきました。

この郡方書役というのは、郡奉行の下にいて、領内の農作物の出来具合をしらべたり、年貢米の取立を手伝ったりする、書記のような役目でした。

吉之助はおおいにはりきって、毎日、郡方の役所へかよいました。

その当時の郡奉行は、迫田太次郎右衛門(さこだたじえもん)という人でした。

この人は、なかなか学問のある立派な人で、自分は小さな家に住み質素な暮らしをしながら、農民たちのためをふかく考えていました。

その頃、日本中どこでも、農民の生活は、まことにみじめでした。

特に薩摩藩ではひどく、お米は年貢にとられ、自分たちはサツマイモだけしか食べられません。

農家には、たたみもなく、土間にわらむしろをしいて住んでいるありさまでした。

郡方書役になったばかりの吉之助はこれをみて、すっかり胆をつぶしてしまいました。

「一体、このありさまは、なんちゅうことか。こいでは人間とはいわれん。まるで牛馬も同じじゃ」

吉之助自身、貧乏に苦しみ、腹をすかせながら大きくなったのです。

だが、その吉之助からみても、農民たちの暮らしぶりは、あまりにもみじめすぎる、とおもわれました。

吉之助は、さっそくこれを、上役の太次郎右衛門に報告しました。

ところが、太次郎右衛門は、

「いや、おはんにいわれんでも、そのことなら、ようわかっちょる」 と、こたえるだけです。

吉之助は、声を高めてたずねました。

「わかっちょり申すなら、何故、もっとはよ、何とかしてやらんのでごわすか。

このままでは、百姓どもが、あまりに、かわいそうじゃごわはんか」 |

小吉は18歳で元服して吉之助と名をあらため、藩のお役目についた。

それは農家を見回る仕事だったが、彼らのみじめな暮らしに驚く。

|

「おはんのいうとおりじゃ。だが、このことは、おいどん一人の力では、どうにもならん。

薩摩藩の政治のやりかたを、根本からかえなくてはだめなのじゃ」

太次郎右衛門は、ため息をつくように話し、さらに言葉をつづけました。

「薩摩藩は、他国にほこれるようなものをたくさんもっちょる。

歴代の殿さまは、どなたもかしこい、立派なかたばかりじゃったし、武士たちもよく武芸にはげんじょる。

おそらく日本中どこをさがしても、これくら、強か武士のそろっちょろところは、ほかになかじゃろ。

だがこの薩摩藩にも、たった一つだは、大きな欠点がある。それは、百姓にたいする扱いのむごいことじゃ。

百姓の暮らしは、どこでも貧しいものじゃが、そのなかでも、薩摩くらいひどいところは、おそらく、ほかになか。

しかも役人たちは、百姓に同情するどころか、少しでもたくさん年貢米を取立て、上役からほめてもらおうと、そればかり考えちょる。

全く困ったことじゃ。

これを改めてゆくには、長い時間をかけて、多くの改革を行わねばならんのじゃ」

そこで太次郎右衛門は、いったん言葉をきりました。

それから、彼は、吉之助の顔をじっとみて。

「吉之助、幸いにおはんはまだ若い。おいどんの話したことを、ユメユメ忘れんようにしてほしか。

そして、百姓たちの暮らしが、いまよりもよくなるように、たえず努力をつづけてもらいたいのじゃ」

と、いいきかせました。

吉之助は、この太次郎右衛門の話を、ふかく心にとどめました。そして、毎日のつとめにはげみました。

このようにして、二年ほどすぎました。

この年、日照りがつづいたうえ、秋の初めに大きな台風がやってきて、田畑はひどい被害をうけました。

太次郎右衛門は、領内の農村をみまわって、イネの育ちぐあいをしらべ、

「これは、予想以上にひどか凶作じゃ。こんままでは、百姓がみんな飢えて死んでしもう。

今年は、とても平年どおりの年貢をとるわけにはゆかん。年貢米の取立を、へらしてやるべきじゃ」

と、判断しました。

彼はさっそく吉之助に命じ、米の出来具合にかんする、くわしい報告書を書かせました。

それを藩庁にさしだして、今年の年貢米の割り当てを、へらしてもらおうとしました。

ところが藩庁では、太次郎右衛門の意見をききいれませんでした。

「今年の台風の被害は、たいしたものではない。例年どおりの年貢米を、かならず取立て、藩庁におさめよ」

と、命令してきました。

太次郎右衛門は、憤慨しました。

「何をばかな! こちらは、農村のようすをようしらべたうえで、年貢米の減額をもとめたとじゃ。

それをしてもらえんとあっては、もうこれ以上、役目をつづけるわけにまいらん」

彼はそういって、自分から郡奉行をやめてしまいました。

彼は役所をたちさるとき、自分のつくった歌を、墨で大きく壁に書きのこしてゆきました。

虫よ虫よ五節草(いつふしぐさ)の根をたつな たたばおのれも共に枯れなん

五節草というのは、イネのことです。害虫がついてイネがみんな枯れてしまったら、虫自身もえさがなくなって、死んでしまわなければならないでしょう。

それと同じように、武士が農民から年貢米を手ひどくしぼりとり、そのために農民が蛾死してしまったら、お米をつくる人がいなくなり、武士自身が飢え死にすることになりかねないわけです。

この歌にたくして太次郎右衛門は、あまりにも厳しすぎる政治を批判したのでした。

それと一緒に、あくどい上役たちを虫けらにたとえて、うっぷんをはらしたのです。

太次郎右衛門がやめたあと、もう、彼のように、ものわかりのよい上役はきてくれませんでした。

吉之助は新しい郡奉行の下で、だまって自分の仕事にはげみました。

しかし彼は、太次郎右衛門のかたった言葉を忘れずに、自分でできるかぎり、すこしでも農民の助けになるようにと、ささやかな努力をかさねました。

2 お由良くずれ top

吉之助は貧しい農民たちに同情しながら、役目にはげんでいました。

そういう吉之助にとって、に暮らしく感じられたのは、藩の重役の幾人かが大変贅沢に、暮らしていることでした。

その頃、薩摩藩で一番権力があったのは、調所笑左衛門(ずしょしょうざえもん)という家老でした。

しばらくまえに、薩摩藩ではたくさんの借金をかかえて、どうにもならなくなったことがありました。

そのとき調所笑左衛門は、領内に産業をおこすなど、非常な苦心をなされて、薩摩藩の財政をたてなおすことに成功しました。

そのため、殿さまの島津斉興からよろこばれ、藩の政治をまかされていました。

そのように、調所笑左衛門は、なかなかすぐれた人物でしたが、だれでも権力をにぎるようになると、そのまわりにお世辞をいう者ばかり集ってきます。

そういう者たちが、笑左衛門の威光をかりていつもいばりちらし、ほかの者に不愉快な思いをさせました。 |

江戸からきた藩主の後妻のお由良

|

また、笑左衛門自身も、だんだんとわがままになり、自分かってなふるまいが、目につくようになっていました。

「百姓どもが、こげんこまっとるちゅうとに、調所はんやその子分どもは、贅沢な暮らしをしちょる。

けしからんこっじゃ」

吉之助はそうおもって、かねて尊敬している有馬一郎という武士のところへゆき、

「有馬はん、おいどんは、腹がたってなり申さん。

こないだも田舎へいったら、年とった百姓が、牛の鼻づらに、ほっぺたをすりよせるようにして、泣いとりました。

わけをきいてみたら、その牛を四年ものあいだ、自分の子供のように、かわいがってかったが、今年は凶作で米がとれず、しかたなく牛を売らにゃならんちゅうて、泣いとるのでした。 、

あまりかわいそうなので、おいどんは、奉行さまに無理にお頼みして、その百姓の年貢をまけていただき申した。

百姓どもが、こげん苦しんどるのに、ご家老衆は、一体、何をしちょっとですか」

と、うっぷんをぶちまけました。

有馬一郎は、そんな吉之助を、やさしく見やって、

「おぬしの申すとおりじゃ。おいどんも、調所はんや、その一味のわがままを、かねて、苦々しゅうおもっちょった。

ほかにも、同じ考えの者がたくさんおる。

しかし、調所はんは、殿さまの信任のあついおかたで、これに反対できる者は、誰もおらん。全く困ったこっじゃ。

しかし、絶望してしまってはいかん。

ただ一つだけ薩摩藩が、正しい政治にかえる望みがのこっちょる」

「その望みとは、どんなことでごわすか」

「それは、殿さまのお跡継の斉彬(なりあきら)さまじゃ。

斉彬さまは、ずっと江戸にかすまいで、薩摩におかえりになったことは、まだ一度しかなか。

しかし、大変かしこいお方で、そのお考えの立派なことは、江戸でも、大評判だということじゃ。

斉興(なりおき)さまも、もうか年じゃ。

まもなく、ご隠居あそばし、そのお跡を、斉彬さまがおつぎになる。

斉彬さまさえ殿さまにおなりになれば、もう調所はんのわがままを、お許しになるはずがなか。

そうなれば、きっと、薩摩藩に正しい政治が行われるようになり、新しい世のたかが、ひらけるにちがいなか」

この有馬一郎の言葉は、吉之助に大きな希望をあたえました。

「そうじゃ。斉彬さまがおいでじゃった」

島津斉彬、この若殿さまのことは、吉之助もかねてうわさにきいていました。

少年時代から、ずばぬけて頭がよく、外国の本などを、ドンドン読んで勉強している。

また、家来たちにも、大変親切な、やさしい心の人である、ときいていました。

「斉彬さまが、殿さまになりなさるまで、もうすこしの辛抱じゃ」

吉之助は、それを心のささえに、毎日のつとめにはげむようにしました。

ところがそのうちに、へんなうわさが耳にはいってきました。

「斉興さまは、いっこうに、ご隠居なさるおつもりがなか。

だから、斉彬さまも、まだ、当分は、殿さまになれんじゃろう」

と、いうのです。

しかも、それは、調所笑左衛門らが計画して、わざとそのようにしむけているのだ、というのでした。

吉之助は、このうわさをきいて、

「不届きな! 調所の奴め。斉彬さまが殿さまになられると、これまでみたいにわがままするわけにはゆかなくなる。

それで斉彬さまの邪魔をしているにちがいなかとじゃ」

と、腹がたちました。

ところが、それだけではありませんでした。

さらに、調所笑左衛門は、お由良さまとグルになって、斉彬さまをなきものにし、忠教(ただゆき)さまを、つぎの殿さまにしようとたくらんじょる」

といううわさも、伝わってきました。

お由良というのは、斉興のいまの奥方で、忠教というのは、その子供です。

斉彬からみれば、忠教は、お母さんのちがう弟になるわけです。

「殿さまのお跡は、ご長男の斉彬さまがお継ぎになるのが、ほんのこっじゃ。

それを忠教さまにとりかえるなどとは、全く、けしからんこっじゃ。

お由良さまは、自分のうんだ忠教さまがかわいくて、こんなひどかことを、思いついたとじゃろ、許せないこっじゃ」

吉之助は、怒りのあまり、体がふるえてきました。

吉之助だけではありませんでした。

薩摩藩の政治を新しくしなければならない、と信じている人々は、みな、斉彬が殿さまになる日を、待ち望んでいます。

こうして、薩摩藩のなかが二つに別れ、たがいに争いあうことになりました。

しかし、権力をにぎった調所笑左衛門の一味のほうが、相手よりも有利でした。

彼らは、殿さまの斉興にむかい、斉彬を支持している人々のことを、

「彼らは、殿さまのお考えにそむき、薩摩藩をみだそうとする者どもでございます」

と、さんざん悪口をのべました。

斉興はそのことばに動かされて、斉彬を支持している人々を、処罰しました。

彼らのうち、十四人が切腹させられ、九人が島流しになり、さらに十四人が、役目をとりあげられ、謹慎を命じられました。 この事件を“お由良くずれ”あるいは“お由良騒動”とよんでいます。

吉之助の一家は、かねて赤山靭負(あかやまゆきえ)という人に、大変世話になっていました。

赤山靭負は島津家の親戚で、身分の高い武士でしたが、彼も斉彬を守ろうとしたために、今度の事件で罰をうけ、切腹しなければならないことになりました。

そのまえの晩に、赤山籾負は吉之助の父親の吉兵衛をよびよせ、自分の死んだあとは斉彬を守って、薩摩藩の政治を正しく改めるようつくしてくれ、とくりかえし遺言しました。

吉之助はこのとき、二十四歳でした。

自分をかわいがってくれた人が正しいことをしたために、アベコベに処罰され死ななければならないのです。

このできごとは吉之助にとって、大変なショックでした。

赤山靭負の血にそまった肌着をだいて、彼はくやしなきに泣きながら、

「靭負(ゆきえ)さまの仇(かたき)は、かならずおいどんがとってやる。この怨(うら)みは、きっとはらしてやる」

と、心に誓いました。

彼は調所笑左衛門とその一味を、激しく呪(のろ)いました。また、お由良(ゆら)を激しく憎みました。

彼女の子供である忠教にたいしてもよい感情をもつことが、できなくなりました。

もっとも、そうはいっても、実際にお由良や忠教の顔をみるのは、身分の低い吉之助には、めったにないことでした。

ところがある日、偶然にも、その機会がやってきました。

薩摩藩には、“侍踊り”といって、武士たちが大勢で、いさましい踊りをおどる催しがありました。

あるとき、吉之助の家にちかい甲突川(こうつきがわ)のほとりで、これが行われ、それを見物しようと、お由良が大勢の女中たちを引き連れてきたのです。

「あれが、お由良さまか」

若い武士たちは、密かに指さしてささやきあいました。

お由良は、江戸でうまれた人でした。まるい、かわいらしい顔だちで、田舎育ちにはみられない美人でした。

しかし、はじめから、“にくい女め”とおもっている武士たちには、彼女のあかぬけた身のこなしも、かえって生意気に感じられました。

「あのおなごの前で、踊りをおどるなど御免じゃ」

といって、ぞろぞろと踊りの列をぬけだす者もありました。

しかし、お由良や調所笑左衛門の勢力は、ゆるぎそうもありませんでした。

吉之助にとって、おもしろくない日がつづきました。

「鹿児島のお城のなかは、何もかも腐りきっちょる。息をとめて、鼻をつまんであるかんと、臭くてかなわん」

彼はそういってため息をつきました。気分がクサクサするとき、彼はひとりで海岸へでかけました。

南国の空は青くすみわたっています。

目のまえに鹿児島湾(錦江湾)がひろがり、その先は、遠く太平洋へつづいています。

湾をへだてた対岸に桜島が雄大にそびえ、そのいただきからは白煙がたなびき、大空へむかってはきだされています。

「桜島!」

吉之助は、その山にむかってよびかけました。

「おいどんは、おはんに、またあいにき申した」

桜島はこたえません。

しかしこうしてたった一人、雄大な桜島とむかいあうとき、彼の胸はようやくスガスガしい気分にみたされるのでした。

薩摩藩のありさまに、不満をもっている者は、吉之助のほかにもたくさんいました。

いつしか同じ年頃の青年たちが集って、斉彬のために働く相談を始めました。

吉之助をはじめ、大久保一蔵、古井仁左衛門、岩下左次衛門、有村俊斎などの人々です。

小さいときから友だち同士でしたが、こういう騒ぎのなかで、ますます団結を誓いあいました。

しかし彼らがまだ何もしないうちに、事件はうまくかたづいてしまいました。

江戸で、斉彬を尊敬していた多くの大名たちが、幕府にたいし、

「斉彬公が、はやく薩摩藩主になれるよう、大いに力ぞえをせよ」

と、申入れていたのです

そのとき幕府の老中首座(いまの総理大臣)であった阿部正弘(あべまさひろ)も、まえから斉彬と親しくしていて、

「斉彬どののようなすぐれた人が、政治に協力してくれるならば、日本も安全である」

と考え、そのためには一日もはやく、斉彬が薩摩の殿さまになってくれればよい、と願っていました。

ほかの大名たちからもそのようにいわれて、ついに正弘は幕府の力で、お由良くずれをかたづけてしまうことにしました。

正弘のはからいによって、斉興は隠居しなければならなくなり、斉彬が新しい殿さまになりました。

調所笑左衛門は、その罪をせめられて、ついに自殺してしまいました。

3 島津斉彬(なりあきら) top

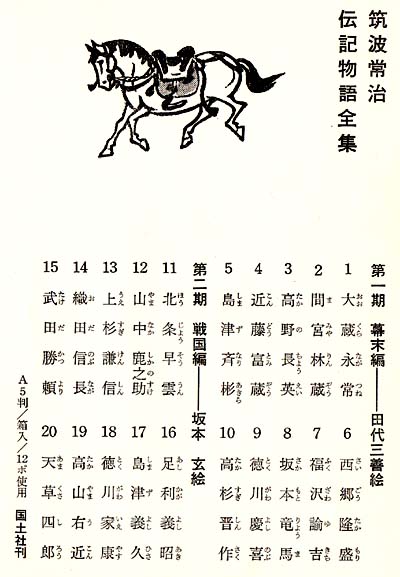

嘉永四年(一八五一)五月八日。新しく殿さまになった島津斉彬の行列が、江戸から幾日も旅をかされて、鹿児島へ到着する日でした。

吉之助は、どんなに、この日をまちこがれていたことでしょうか。

吉之助だけではありません。大久保一蔵をはじめ、吉之助と仲のよい青年たちが、

「これで。いよいよ薩摩にも、新しい時代がひらける」

と、喜びに胸をはずませていました。

朝はやくから、彼らは、道ばたにならんで斉彬の一行がつくときをまっていました。

雲ひとつない青空で、気のせいか、桜島も、ふだんよりは勢いよく、白煙を空へふきあげているようでした。

やがて馬にのった斉彬が、大勢の家来をしたがえて、堂々とすすんできました。

その頃、薩摩の殿さまは鹿児島の入口で駕籠をおり、馬にのりかえてお城へむかうことになっていたのです。 |

父の斉興が隠居して、

やっと藩主になった斉彬

|

「ああ、あのお方が斉彬さまか!」

吉之助のまえを通り過ぎてゆくその人は、面長な顔だちで、目がきれいで鼻すじがとおり、みるからにかしこそうにみえました。

「斉彬さまは、きっと調所笑左衛門と一緒に、不届きを働いた家老どもをおもく罰してくださるにちがいなか。

斉彬さまのためにつくして、島流しになった人々を、すぐさまよびかえし、重要な役目へおつけになるにちがいなかろう。 そして百姓をあわれみ、よい政治を行ってくださるにちがいごわはん」

吉之助をはじめ青年たちは、そのように期待しました。

しかし斉彬は、それよりも、もっと大きなことを考えていたのでした。

「いまは、日本が一つにまとまって、外国に負けない国をつくらなければならないときだ。

薩摩藩のなかで、つまらぬ争いをしてはいけないのだ」

と、考えていた彼は、自分に反対した者たちにたいしても、やたらに罰したりせず、これまでどおりの役目をつづけさせて、協力させようとしました。

弟の忠教にも天下のことをおしえて、自分のこころざしをつぐようにと、みちびきました。

ところがまだ年の若い吉之助と一蔵には、そういう斉彬の気持ちが、わかりませんでした。

「なんちゅうこっか。悪人どもがこれまでどおり、ふとかツラしてのさばりおるわ。 一体、斉彬さまは、どんなことを考えておいでなさっとじゃろか」

彼らは、ブツブツと不平をいいました。

しかし、斉彬は、

「日本を新しい国にするには、まずわが薩摩藩から新しくしなければならない。 そのためには科学を研究し、産業をドンドンおこすべきである」

と考え、それに必要なことを、着々とすすめていたのでした。 |

江戸から薩摩へ帰って来た藩主の斉彬

|

ある日、役所から武士たちにたいする斉彬の言葉が、伝えられました。

「私は長いあいだ、江戸に住んでいて、薩摩のようすを知らない。

みんなの意見をよくきいて、これから、立派な政治を行いたいと思う。

それについて、何か考えをもっている者は、思ったとおりを、紙に書いてさしだしてもらいたい」

吉之助は、さっそくほかの仲間からもすすめられて、自分の意見をさしだすことにしました。

「斉彬さまに反対していた悪人どもが、昔どおりのお役目についておりますのは、正しいこととは考えられません。

また、斉彬さまのお味方をしたばかりに、悪人どもによって処罰された人々が、今なおそのままになっております。

そういう人々こそを、悪人どものかわりに、重要な地位へおつけすべきです。

また、百姓にたいして、お情けをおかけいただきたいと思います……」

吉之助は大いにはりきって、長い文章を書きました。

しかし、それを役所へさしだしたあと、今度は何だか、心配になってきました。

「ちと大胆に、いいたいことを書きすぎたかな。無礼な奴めと、斉彬さまが、お怒りなさらせんじゃろか……」

するとそれから数日して、役所から吉之助によびだしがありました。

どんなことになったか、と期待と不安のいりまじった思いで出頭してみると、さっそくかねて親しい上役から、

「西郷吉之助。その方のさしだした書面を、斉彬さまは、とくとお読みくださったぞ」

と、いわれました。

吉之助は、おもわず、「ハハッ」と、頭をさげます。

上役は、言葉をつづけて、

「斉彬さまは、その方の意見を、実に立派なものである、とおほめになっていたぞ。

ただ、斉彬さまのお考えでは、いま薩摩藩のなかで、再び争いをおこすべきではなく、したがって、斉彬さまに反対した者たちでも、ただちに処罰などはなさらない、とのご方針であった。

そのかわり、さきの騒動で罰せられた者たちにたいしては、近いうちに全員を許し、再び重要な役目につけたい、とのお言葉であった。

また百姓にたいする、その方の申したことは、まことに参考になったゆえ、今後の政治にいかしたい、とおっしやっておいでであった」

と、話してくれました。

吉之助の胸は、これをきいて、感激にみたされました。

「おいどんみたいな者の文章を、殿さまは、ちゃんとごらんになってくださった」

しかもそれだけではありませんでした。上役は、さらに。

「斉彬さまは、その方のいつわりない態度を、大変お喜びになり、

『今後とも何か気づいたことがあったならば、すぐにいってもらいたい。西郷吉之助なる者へ、そのように申し伝えよ』と、特にお言葉をたまわったぞ」

と、斉彬の言葉を伝えてくれました。

それ以来吉之助は、思いついたことがあると、すぐ紙に書いて、それを役所へもってゆくようになりました。

彼は、そうすることで、薩摩藩の政治が少しずつ、よい方向へかわってゆくと信じました。

年があけて嘉永五年(一八五二)になり、吉之助も二十六歳をむかえました。

しかしこの年は、彼にとって悲しいことが次々とおこりました。

お爺さんの竜右衛門、お父さんの吉兵衛、さらにお母さんまでが、あいついで、病気で死んでしまったのです。

「この年は、おいどんの一生のうちで、もっとも悲しい年でごわした」

と、のちに西郷隆盛はいっています。

葬式につぐ葬式でお金もかかり、ただでさえ貧しい一家が、ますます貧乏になってしまいました。

一番末の弟の小兵衛は、まだ、やっと三歳でした。

しかも吉之助には、役所のつとめもあって、家のなかのことにかかりきるわけにはゆきません。

そこですぐ下の弟の吉次郎が、兄にかわって家をまとめ、小さい弟や妹の世話をしました。

こうして両親の死んだあと、西郷家の子供たちは、なかよく協力してそれぞれの仕事にはげみました。

一方斉彬は、吉之助が、次々にさしだしてくる書状をよく読んでいて、

「この西郷吉之助と申す者は、しっかりした人物にちがいない。

江戸へつれていって、日本のため、天下のために、働かせてみたいものだ」

と、考えるようになっていました。

安政元年(一八五四)、吉之助は二十八歳になりました。

この年の一月に、斉彬は、江戸へゆくことにたりました。そのとき斉彬は、側近の家来をつうじ、

「このたびの一行に、西郷吉之助という者を、忘れずにくわえるように」

と、密かに命令をだしました。

吉之助は斉彬が彼のことを、そんなにまで期待してくれているとは、もとより知りません。

ただ、はりきって、旅のしたくをととのえました。

一月二十八日、いよいよ、出発の日がきました。

鹿児島の町はずれに、水神坂という坂があります。

その坂の下に茶屋があり、殿さまの行列が鹿児島をでるときには、そこで旅じたくに着替えるきまりになっていました。

家族のものたちも、そこまではついてきて、見送りすることを許されていました。 別れをおしむ人々で、茶屋のまわりは、にぎわいました。

「道中、体に気をつけてな」

「江戸へいったら、さっそく便りをくだされ」

「こっちは大丈夫じゃ。それより、留守のあいだ、よう頼み申した」 そんな会話が、あちらでも、こちらでも、かわされていました。

西郷家でも、吉次郎をはじめ、弟や妹たちが、兄の初めての江戸ゆきを見送りにきていました。

そのとき、うしろの茶屋の座敷では、斉彬がそばつきの家来にきいていました。

「今日の供まわりのなかに、西郷吉之助という者がくわわっているはずだ。それは、一体どの者であるか」

「あそこでむこうをむいて、家族のものに別れをつげておりますあの大きな男が、西郷吉之助でございます」

「ほほう、あれか。なかなか、よい体格をしておるのう」

斉彬は、吉之助の背なかをみつめました。

そのとき吉之助がなにげなく横をふりむきました。その顔をみたとたん、斉彬の口からは、

「おお、世の中には、かくもたのもしい顔をした男がいるものか!」

と、おもわずおどろきの声がほとばしりました。 |

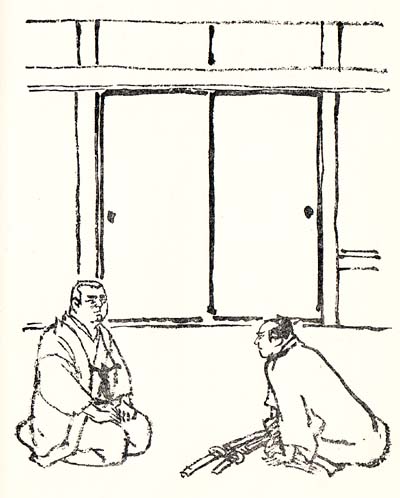

江戸へ出発する行列に吉之助も加わることになった。

茶屋の二階から、吉之助の面構えをみて、驚く斉彬

|

4 庭方役(にわかたやく)になる top

江戸につくとまもなく、斉彬は、吉之助を“庭方役”に取立ました。

庭方役とは、中間(ちゅうげん)や植木屋の監督をして、庭の手入をさせる役目です。

身分の高い武士はやりませんが、しかしこれには、大変便利なことがありました。

それは、庭をみまわりながら、殿さまの居間のすぐそばまで、ゆけることでした。

斉彬は身分の低い吉之助を、自分のそばへちかづけるため、この役目につけたのでした。

斉彬から命じられた仕事を、吉之助は、間違いなくはたしました。

「たのもしい若者よ」

と、斉彬は、ますます、吉之助を信用するようになり、

「ほかの者にはまかせられない、重要な秘密の役も、この男ならば、立派にやりとげるにちがいない」

と、思いました。

おりしも、ペリーのひきいるアメリカの艦隊が、浦賀の港にやってきて、日本に開国をもとめる事件がおこっていました。 これが“黒船騒動”です。 |

吉之助の江戸での仕事は

庭方役であった

|

斉彬は少年時代から、外国の本をよく読み、世界のようすについてくわしく知っていて、

「もはや鎖国などは、時代おくれだ。

こんなことを、いつまでもつづけては、日本は世界の進歩からは、取残されてしまう」

と、考えていました。

「しかし、外国とつきあうのに、相手からバカにされぬためには、こちらが、よほどしっかりしなければならぬ。

そうしないと、インドや清国のように植民地にされてしまう」

そう信じていた斉彬は、日本が開国するまえに、政治の仕組を、まず改めなければならないと思いました。

斉彬だけではかく、阿部正弘をはじめ、水戸藩主の徳川斉昭、斉昭の子供の一橋慶喜、越前藩主の松平慶永、土佐藩主の山内容堂、宇和島藩主の伊達宗城なども、同じことを考えていました。

彼らはしばしば集って、そのための相談を行いました。

だが、日本中の大名のなかで、そういうことを、真剣におもっていたのは、実は少数の人々にすぎませんでした。

大部分の大名たちは、世界のようすなど、全く知らず、

「日本の政治は、昔のしきたりどおり、すべて幕府へまかせておけばよい。

そうすれば天下泰平で、我々ものんびり贅沢ができる」

と、のんきなことを考えていました。

そのような大名が多かったために、斉彬や正弘のたてた、せっかくの計画も、なかなか実現できませんでした。

「同じ考えの我々が、もっと団結して、ことにあたらなければならぬ。

そうしなければ、反対する人々を、説得することができない」

と、斉彬は思いました。

そのためには、水戸藩や越前藩などと、秘密に連絡することが必要でした。

この使いの役目を、吉之助にやらせてみよう、と斉彬は考えたのでした。

ある日、斉彬は、吉之助を、自分の居間によびよせました。

「吉之助、これからその方に話すことは、めったによそでしやべってはならぬぞ。そのつもりで、きくがよい」

そうまえおきしてから、斉彬は吉之助にたいし、その頃の世界のようす、日本のようすを、くわしく話してきかせました。

「そのようなわけで、私はかねてから、日本を新しい国にかえたいものだと、日夜、心をくだいてきた。

鹿児島において、科学の研究をさかんにし、新しい技術や産業をドンドンおこしているのも、目的はみなこのことのためなのだ。 しかし残念ながら世の中には、頭の古い人間があまりにも多すぎる。

それを相手にするには、我々どうしが、団結しなければならぬ。 きょうから、その方に命令する役は、私と考えを同じくする大名との、連絡係りをつとめることだ。

私の書く手紙を、密かにあて名のところへとどけ、先方から返事をもらってきてもらいたい。

そのなかには、反対派にさとられぬよう、秘密にすべきこともたくさん書かれている。 どうだ、吉之助、その方には、この役目がはたせる自信があるか?」

いつになくきつい斉彬のまなざしに、吉之助は、体のかたくなる思いでした。しかしこのとき彼の胸には、

「ああ、殿さまは、おいどんを、こげん信用してくださるのじゃ。 だからこそ、重要な役目を命じてくださるのじゃ。ありがたかことじゃ」

という感激が、いっぱいにわいてきたのでした。

彼は、たたみに両手をつき、

「ご安心くださいませ。吉之助は命にかえましても、このお役目を、かならず、やりとげてごらんにいれます」

と、力強くこたえました。 |

あるとき吉之助は、殿の居間によばれ、重要な役目を仰せつかる。

それは殿の仲間の藩主たちとの連絡係であった。

|

こうして吉之助は、斉彬の密命をおびて、方々の藩邸へでかけるようになりました。

そして、ゆく先ざきで、日本のためを考えている。少なからぬ人々と、知合いになりました。

そのなかで、吉之助がもっとも尊敬したのは、水戸藩の藤田東湖(とうこ)と、越前藩の橋本左内(さない)の二人でした。

藤田東湖は殿さまの斉昭(なりあき)を助けて、水戸藩をみちびいている実力者でした。

目はするどくランランと輝き、みるからに豪傑をおもわせる顔だちで、多くの青年たちから、神さまのようにうやまわれていました。

二人がはじめてあったとき、東湖は四十九歳、吉之助は二十八歳になっていました。

東湖は、吉之助にたいし、

「日本はこれから、外国を相手にして、闘わなければならぬのだ。

それには水戸と薩摩とが手をくんで、日本全体を強くするために協力しなければならぬ」

と、情熱をこめて、しゃべりきかせました。さらに、

「西郷さん。幸い、きみの殿さまの島津斉彬公は、日本中の大名のなかで、もっともすぐれた立派なかただ。

きみのような、末たのもしい若者が斉彬公をお助けして働いてくれるならば、絶対に外国なんかに負けはしない」

と、はげましました。

吉之助はすっかり感激してしまい、それ以来というもの、たびたび東湖をたずねて、いろいろと教えをうけました。

橋本左内は吉之助より八歳も年下でした。

越前藩の医者でしたが、天才といってよいほどかしこい人で、殿さまの松平慶永(よしなが)を助けて、大活躍をしていました。

西洋の学問を学び、外国のようすをくわしく知り、それにたいして日本がこれから先き、どのようにしたらよいか、ということについても、ハッキリと見通しをもっていました。

その見通しとは、島津斉彬の考えていることと同じでした。

西郷吉之助の良い点は、年齢などにこだわらず、たとえ年下の者のいうことであっても、それがすぐれたことであれば、謙虚にきくだけの度量をそなえていたことです。

それらのすぐれた先輩たちとまじわることで、吉之助はだんだんと勉強をつみ、薩摩藩のことだけではなく、日本全体のこと、さらに外国のようすについて、よくわかるようになりました。

吉之助は、もともとすぐれた頭をもっており、このむずかしい時代にあって、自分がどのように働くべきか、間違いなくみきわめることができました。

そのような吉之助を、斉彬は満足のおももちでながめていました。

あるとき斉彬は、松平慶永に吉之助のことをかたりました。

「わが薩摩藩には、大勢の家来がおりますが、役にたちそうな者は、ごくわずかしかいません。

しかし幸いなことに、近頃、一人非常にすぐれた者をみつげました。

それは西郷吉之助という男で、身分は低いがなかなかの人材です。あれこそは、わが藩の宝だと思います」

斉彬が吉之助のことを、どんなに期待していたかがわかります。けれども、そのとき斉彬は、

「ただその男には、大変強引な性質があり、そのために失敗をしなければよいが、と案じております。

私以外の人間には、あの男を使うことができないでしょう」

と、つけくわえたのでした。

5 斉彬急死する top

島津家は昔から、京都の近衛家と親しくしていました。

公卿のなかでも、一番身分の高い近衛家に頼んで、朝廷のなかにも 同志をつくろうと、斉彬は考えました。

吉之助はその使いとして、京都へでかけました。

そして近衛家に出入りしている、月照という坊さんとも、知合いになりました。

月照は、斉彬の主張に賛成して、自分も、同じ考えで、努力をしている人でした。

ところがそういうときに、阿部正弘が急死しました。

それ以来、幕府は古い考えの人々によって動かされるようになり、斉彬たちの計画は、ますますむずかしくなってしまいました。

そのうちに幕府のほうは、斉彬の同志であった大名たちやその家来たちに、ひどい弾圧をくわえるようになりました。 |

薩摩の殿様の帽子

|

徳川斉昭(なりあき)、一橋慶喜(よしのぶ)、松平慶永(よしなが)などが、いずれも幕府から、謹慎を命じられました。

橋本左内(さない)、吉田松陰(しょういん)、梅田雲浜(うんぴん)、頼三樹三郎(らいみきさぶろう)、池内大学(だいがく)など、日本の政治をあらためようと努力してきた人々が次々と捕えられ、死刑になりました。

この事件が、“安政の大獄”です。

その頃、斉彬は鹿児島へかえっていました。

吉之助は江戸にとどまって、幕府のやることを見張っていましたが、幕府のムチャな態度が、だんだんとひどくなってきたので、そのことを斉彬へ知らせるため、急いで江戸をたち鹿児島へむかいました。

斉彬は吉之助から、くわしい話をきくと、

「むこうがそういうつもりでくるならば、私にも考えがある。

私は薩摩藩の武士たちをみずからひきいて、京都へ出向こう。

京都で朝廷から、日本の政治を改める命令をだしていただく。

それにたいして、幕府がグズグズいうときは、わが藩の武力によって、朝廷の命令にしたがうよう強制するつもりだ。

もちろんこれを実行するときには、越前、水戸、土佐などにも、協力してもらわなければならぬ。

吉之助、そちは暑いところをご苦労だが、もう一度、京都と江戸へゆき、私の決意を同志たちに伝えてもらいたい」

と、あらたな任務をさずけました。

幕府のきめたことを、地方の一大名が、武力でくつがえそうというのです。

江戸時代始って以来、これほどのことを考えた大名は、斉彬のほかに一人もありませんでした。

まさに、古いしきたりを、すっかりくつがえすほどの、大きな決心でした。

それだけに斉彬も、

「もし、この計画に失敗したならば、自分の命は、すてなければならない」

と、心中密かに覚悟していました。

しかし、まだ若かった吉之助は、そういう斉彬の悲壮な思いまでは、見落とすことができませんでした。

「斉彬さまが、いよいよ決心なさった。これで、日本にもいっきょに、新しい世の中がひらけるのじゃ」

と、考え、再び鹿児島を、いさんで出発しました。

それは、安政五年(一八五八)六月十八日(旧暦)のことでした。

ところが京都まできてみると、幕府のやりかたが予想以上に厳しく、大変な騒ぎになっていました。

吉之助とも知合いだった幾人もの人が、すでに捕えられて、江戸へ護送されたということでした。

そればかりか、吉之助の顔と名前も、すでに幕府の役人に知られていました。

うっかり江戸へゆこうものなら、彼自身が捕まることになりかねません。

さらに幕府では、孝明天皇をおどして彦根城へ監禁するべく用意をととのえている、とのうわさも流れていました。

「これは一大事じゃ。すぐ殿さまへ知らせ申さなければならん」

吉之助は、京都の錦小路にある“鍵直(かぎなお)”という宿屋にゆきました。

薩摩藩の武士たちは、京都にいったとき、いつもこの宿屋にとまっていたのです。

鍵直の一室で、吉之助は鹿児島の斉彬にあてて、京都のようすをくわしく説明した手紙を書き、さいごに、

「このうえは、一刻の猶予もなりませぬ。一日もはやく、軍勢を引き連れて、京都へおいでくださいませ」

と、つけくわえました。

鹿児島から返事がくるまで、その頃はどんなに急いでも、十日以上かかりました。

その間にも幕府の弾圧はコクコク厳しさをくわえ、斉彬の同志たちは危険にさらされていました。

「グズグズしてはおられん。おいどんで、できる準備は何でもととのえてかかねばならん」

吉之助はそう考えて一人で近衛家にでむき、月照(げっしょう)はじめ幾人かの人々とあって、斉彬が上洛してからの手筈を打ち合せました。

七月二十四日、鹿児島から、まちにまった返事が届きました。

斉彬の出発を、知らせてきたものにちがいありません。

「殿さまは、いつ京都へお着きあそばすとじゃろか」

期待に胸をはずませて、封を切った吉之助は、手紙の文面に目をやったとたん、

「アッ、アッ、ア……」

と、おもわず、おどろきの叫びをあげました。

鹿児島からきた手紙は、吉之助にとって考えてもいなかった、斉彬の急死を知らせたものでした。

京都出兵をまじかにひかえ、斉彬は薩摩藩の武士たちを総動員して、猛暑の炎天下に大演習を行いました。

そのときの無理がたたって思い病気にかかり、七月十六日の夜明け頃、とうとう亡くなったというのでした。

吉之助は目のまえが、真っ暗になる思いがしました。

暑さの厳しい日でしたが、彼は鍵直の自室に閉じこもってしまいました。

しめきった部屋のなかから、ふすまごしに、

「ウウッ、ウウ――」

と、うめくような、吉之助の泣き声がきこえました。

斉彬は吉之助にとって、ただの殿さまではありませんでした。 それはこの世でだれよりも、尊敬にあたいする先生であり、また父親がわりになってくれたやさしい人でした。 何もかも安心して、まかせることのできた、神さまのような人でした。

「この殿さまのためならば、おいどんの命は、いつ投げ出してもかまわん」と、吉之助は、心に誓っていました。

その斉彬が死んでしまったのです。

「おいどんは、もう、生さてはゆけん。すぐ鹿児島へかえって、殿さまの墓のまえで、切腹しよう」

と、彼は悲しい決意を固めました。 |

薩摩からの斉彬の突然の急死の知らせに愕然とする吉之助

|

それから吉之助は近衛家へいって、斉彬の死んだことを知らせました。

当主の近衛忠煕(ただひろ)は、あまりにも突然のことにびっくりしてしまい、しばらく声もでませんでした。

吉之助は月照にむかって、同じことを告げ、

「おいどんの役目は、これでおわり申した。これからすぐ、鹿児島へ帰り申す」

と、別れの挨拶をしました。

ところが月照は、その吉之助をきっとみすえて、

「吉之助さん。あなたは、鹿児島へ帰って、それからどうなさいます?」

と、たずねました。

吉之助は、黙ったまま返事をしません。

月照は、言葉をつづけて、

「あなたはきっと、殿さまのお墓のまえで、腹をおめしになるおつもりでしょう。

しかしそんなことをなさったら、かえって殿さまのお気持ちに、そむくことになりますぞ。

殿さまが年若いあなたを取立て、これほど大切なお役目を今日までまかせてこられたのも、日本のために働く人間になってほしいと、それをお望みになったからではないでしょうか。

殿さまのおこころざしをついで、これからも一生懸命働いてこそ、殿さまは“よくやった”と、お喜びになるのとちがいますか」

と、吉之助をさとしました。

月照の忠告は、吉之助の目を開かせました。

このとき彼は、日本のために斉彬のやりのこした仕事をひきついでゆこう、とあらたに決心を固めたのです。

吉之助は京都の同志たちと相談し、薩摩藩のかわりに水戸藩の軍隊をだそうと思いました。

ところが水戸藩は、斉昭が謹慎させられて以来というもの、トンと意気があがりません。

主だった重役たちは、幕府をおそれて小さくなり、とても軍隊をだすどころの騒ぎではありませんでした。

一方、京都では弾圧がますますひどくなりました。

近衛家の近くにも、“鍵直(かぎなお)”の近くにも、奉行所の密偵らしい男が姿を現すようになりました。

彼らは、月照を捕えようと、見張っているようすです。

近衛忠煕(ただひろ)は、密かに吉之助をよびよせ、

「どうも、大変なことになってしまった。

私たち公卿は、天皇さまにおすがりして、守っていただくこともできるが、月照上人(げっしょうしょうにん)はそういうわけにゆかない。

いまのままでは、かならず幕府に捕えられ、ひどい目にあわされることが明らかである。

ついては、おまえに頼みがある。私の知合いが奈良にいて、そこは京都よりも、まだしも安全だと考えられる。

月照上人を奈良まで、送り届けてはもらえないだろうか」と、頼みました。

吉之助も月照を助けなければたらない、と思いました。忠煕の頼みにたいして、彼はすぐ、

「わかり申した。このお役目、お引受けいたし申す。どうかご安心くだされ」

と、力強く請負ったのでした。

6 投身自殺 top

月照(げっしょう)は、重助(じゅうすけ)という従者とともに篭でこっそりと、京都を逃れでました。吉之助のほかに、薩摩藩士の有村俊斎(しゅんさい)がつきそってゆきました。

近衛忠熈(ただひろ)の頼んだとおり、彼らは奈良へむかいました。

ところが、道中のあちらこちらで、すでに、幕府の役人らしい男がみはっていました。

奈良にも奉行所の手がまわっていて、月照をかくまうのはむずかしく思われました。

何とか、べつの手段を考えなければなりません。

「どうじゃろう。月照さまを、いっそのこと、薩摩までおつれ申しては……」

吉之助がそういいだした。

月照は吉之助の意見にしたがうことになり、一行は大阪から船で、まず下関までゆきました。 下関には、白石屋正一郎という商人がいて、はやくから吉之助などの活動を助けていました。 |

|

吉之助は、白石屋にいって、わけをうちあけ、

「そげんわけで、おいどんはこれから、一足先に薩摩へもどり、月照さまをかくまっていただけるよう、殿さまにお願いし申さればなりません。

まことにあいすみませんが、それまでのあいだ、月照さまを預かっていただけんでしょうか」と、頼みました。

白石屋は、こころよく、

「よろしい、お引受けしましょう。

月照さまは、日本の国にとって、大切なお方であるとうけたまわっています。

私としても、できるかぎりのことはいたします」と、頼みをきいてくれました。

こうして、月照を下関にのこした吉之助は、それからただ一人、夜を日についで、鹿児島へいそぎました。

ところが、ひさしぶりに帰ってみた鹿児島は、すっかり前とようすが違っていました。

斉彬の死んだあと、おいの忠義(ただよし)がつぎの藩主をついでいました。忠義は忠教の長男です。

しかし忠義は、わずか十九歳の少年にすぎませんでした。

斉彬は、忠教に自分のこころざしをついでくれるようにと、言い残しました。

ところが斉彬の父親の斉興(なりおき)が、まだ元気で、忠義のかわりに再び実力をにぎってしまいました。

その下で、頭の古い家老たちが、勢いをもりかえし、薩摩藩の政治は、むかしに逆戻りしていました。

斉彬がもちいていた人々は、しりぞけられました。

せっかくはじめた科学の研究は中止され、工場も閉鎖されました。

反射炉をはじめとする、新しい施設も、片っ端からこわされてしまいました。

つい数か月まえまで、活気にみちみちていた鹿児島の町が、いまは火のきえたように、おもくしずんでいました。

かわりはてたありさまをみて吉之助は、

「やれやれ、何もかもおわりじゃ。

斉彬さまがごらんになり申したら、どげんお嘆きあそばすことじゃろか」と、悲しみにくれました。

彼は福昌寺(ふくしょうじ)につくられたばかりの、斉彬の墓のまえにゆき涙をホロホロこぼしながら、いつまでもかがんでいました。

それから彼は、家老の島津豊後(ぶんご)のところにゆき。

「どうか月照さまを、安全なところにかくまってください申せ。

月照さまは、斉彬さまがふかく信用してこられた方で、日本にとってがけがえのないお人でごわす。

またこのことは、京都の近衛さまのたってのお頼みでごわす」と、熱心に頼みました。

しかし島津豊後は、もと調所笑左衛門(ずしょしょうざえもん)の子分だった男で、斉彬(なりあきら)の気持ちなど、わかることのできない、古い頭の人でした。

「ウン、ウン、その方の申すこと、まことにもっともじゃが、なんせ幕府の目がうるさくてのう。

月照どのをかくまったばかりに、わが薩摩藩に難題がふりかかっても困るしのう……。

まあ、間違いのないよう、殿さまにも申しあげて、みんなとゆっくり相談したうえ、なにぶんの返事をいたし申そう」

などとグズグズいうばかりで、いっこうににえきりません。

吉之助はいらだって、

「いや、ゆっくり相談していては、とてもまにあいません。

月照さまのお身の上は、今日にも危なかとでごわす。

どうか、今すぐ月照さまを、薩摩におむかえできるよう、ご決断くださりませ」

と、強くいいよりましたが、豊後の態度はかわりませんでした。

そのほかの、どの上役にたのんでも、みんな同じようなありさまでした。

彼らは、幕府の弾圧をおそれ、自分の身の安全をはかるだけに、せいいっぱいのようすでした。

一方、吉之助の願いをきいてくれそうな人々は、役目からしりぞけられて、藩の方針をみちびくことができなくなっていました。

「ああ、斉彬さまさえ、おわさば……」

むだなこととは知りながら、吉之助はそれをおもわずにいられませんでした。

それにしても気にかかるのは、下関にのこしてきた、月照たちのことです。

ところがある朝、今日も上役のところへ何度めかの頼みを、くりかえしにゆこうと考えていると、玄関で客の声がします。

「おう……」

と返事をして出てみますと、そこには月照が従者の重助をつれて立っていました。

吉之助は、びっくりして、

「月照さま、これは一体、どげんしたことでごわずか」と、おもわず声をあげました。

下関で、吉之助とわかれた月照は、そのまま白石屋に泊まっていました。

しかし、そのうちに、幕府がこれをかぎつけて役人をさしむけた、とのうわさが伝わってきました。

そこでやむなく、白石屋のはからいで、九州へのがれ、博多で身をひそめることにしました。

そしてその地で白石屋をつうじ、吉之助からの知らせを、一日千秋の思いでまちつづけました。

だが幕府のしらべは、ますますきびしく、追手が博多までむかった、といううわさがきこえてきました。

月照は、博多の同志たちと相談して、

「もう、これ以上、まっているわけにはゆかない。

吉之助さんからは何もいってこないが、とにかく薩摩までゆくことにしよう」と、決心しました。

筑前(福岡)藩の平野国臣(くにおみ)が月照について、一緒に薩摩へゆくことになりました。

そして、危険な旅をつづけたすえ、ようやく鹿児島へたどりついた、というのでした。

吉之助は困ってしまいました。とにかく、何とかしなければなりません。 彼は、すぐ藩庁へでかけてゆき、上役とかけあいました。

「月照さまは、すでにこちらにご滞在でごわす。

はるばる薩摩藩をたよってこられた方を、むざむざみごろしにしたとあっては、隼人の国の面目がたち申さん。

どうぞ、安全なところを、月照さまのために、用意頼み申す」 と、口をすっぱくして頼みましたが、上役たちの態度は、いっこうにかわりませんでした。

いや、そればかりか、

「迷惑なことよのう。いくら近衛さまのお知りおいでも、こちらのつごうもきかず、他人の国に入ってこられるとは……」 と、あからさまに、嫌な顔をするものが少なくおりませんでした。 |

吉之助を追って、博多から薩摩へ向かう月照と重介

|

さらに数日して、幕府の役人が月照の足どりをしらべ、薩摩までやってくる、という知らせがとどきました。

上役たちは、すっかりちぢみあかってしまい、

「幕府のとがめをうけている罪人を、当藩でかくまうなど、とんでもないことじゃ。

吉之助は、すぐに月照を国外へつれてゆけ」と、命令してきました。

吉之助は、とうとう万策つきてしまいました。

「奈良へゆこうとされた月照さまに、薩摩のほうが安全じゃ、とおすすめ申したのは、ほかならぬおいどんであった。

月照さまは、そのおいどんのいうたことを信用なされて、ここへきなさったのじゃ。

それをむげに、国外へおつれせよなどとおいどんには、そげんことはとてもでき申さん」

義理がたい彼は、そう思って一人で悩みました。

しかし、いつまでもほうっておくわけにはゆきません。

つらい思いをこらえて、彼は月照にありのままのことを話さなければなりませんでした。

すっかり恐縮仕切って大きな体をちぢめ、モジモジしながら、いいにくそうにかたる吉之助をかえって、月照かなぐさめてくれました。

「吉之助さん、よくわかりましへあなたさまのご親切は、死んでも忘れません。

私のほうこそ、ご迷惑をおかけしてしまい、申しわけありませんでした。

私はこれからすぐ、薩摩を立ち去ることにいたします。

このうえは自分一人で、身のふり方をきめるつもりですから、ご安心ください」

そういう月照の言葉をきいて、吉之助は、

「ああ、月照さまは、死になさるおつもりじゃな」と、感じました。

斉彬のあとを追って、切腹しようとした吉之助をとめたのは、ほかならぬ月照でした。

その月照が、今度は自殺しようとしているのです。

「月照さまをお一人て、お死なせ申してはならない。おいどんもお供しよう」と、吉之助は、ひそかに誓いました。

吉之助は、腰ぬけぞろいの上役たちを、大声でののしりたい思いでした。また、

「せめて殿さまが、もうすこし、しっかりしてくださったならば……」と、無念に思いました。

藩主が断固として命令したら、家老たちにしても、もっと勇気のあることがやれたでしょう。

しかし、わずか十九歳の忠義(ただよし)に、それを望むのは無理というものでした。

結局、吉之助のうらみは、忠教(ただゆき=久光)へむけられることになりました。

「斉彬(なりあきら)さまは、おなくなりになるまえ、忠教さまにご自分のおこころざしをついでくれるよう、お頼みになったというではないか。

しかも忠教さまは、斉興(なりおき)さまが、もっとも愛してがられるお方じゃ。

忠教さまさえそのおつもりなら、月照さまをかくまうことなど、何でもなかったはずじゃ」

そのように思いつめると、斉彬からあとのことをたくされながら何もしてくれない忠教が、憎らしくてたまらなくなりました。

安政五年(一八五八)十一月十五日のま夜中に、吉之助は月照らの一行につきそい、鹿児島の浜辺から船にのりました。

彼は、一緒にきた平野国臣と重助に、

「この船で、海つたいに北へゆき、人目につかぬ海岸へ上り申す。

それから日向国へでて、安全なところに、月照さまをおかくしいたし申す」と、いっておきました。

彼らののった船はかなり大きな帆船でした。

船頭の指図で、船は帆をいっぱいにあげ、鹿児島湾をすべるように走りだしました。

「海にでてしまえば、もうこっちのものじゃ。これからひとつ、陽気に騒ぎもうそう」

吉之助はわざとほがらかにそういって、用意してきた酒をだし、船室でみんなにくばりました。

酒もりがたけなわのころ、月照がそっとたちあがり、船のへさきのほうへあるいてゆきました。

吉之助は黙って、そのあとにしたがいました。

二人はへさきにたち、あたりをみまわしました。

冬の月がさえた夜空に、コーコーと輝いています。それに照らされて、鹿児島湾の波はしずかでした。

右手のかなたに、桜島がとおざかってゆきます。

「桜島、おはんにあうのも、今宵が最後じゃ」吉之助は、心のなかでつぶやきました。

いつのまにか吉之助と月照は、よりそうように甲板にならんでいました。

真冬の潮風が、さすようにつめたく感じられました。

「左手にかすむあたりが、竜ヶ水と申すところでごわす」吉之助は、小声で月照にいいました。

「戦国時代のむかし、島津家の殿さまに、義久(よしひさ)さまとおっしゃるお方がごわした。

武勇にすぐれ智略にもあふれたお方で、九州のほとんど全土をうちしたがえられ、それからいよいよ本州へすすもうとなされ申した。

ところが、そこへ起ったのが豊臣秀吉の九州征伐でごわす。

衆寡(しゅうか)敵せず義久さまは、やむなく秀吉の軍門にくだられ申した。

そのとき義久さまの弟君に、歳久(としひさ)さまとおっしやられる方がおられ、降伏をいさぎよしとせず、あくまで秀吉と戦うことを主張なされ申した。

それを知った秀吉はおこり、歳久さまを殺しその御印(みしるし=首)をきってさしだすように、と義久さまに命令し申した。

義久さまは、ふびんに思われ申したが、分家の安泰をたもつためには、やむをえ申さん。

歳久さまはあの竜ヶ水で、切腹なさることになったのでござい申す。

お家のための犠牲になられた歳久さまを、義久さまは最期まで哀れ申して、竜ヶ水のちかくをお通りの節は、かならず琵琶をかなでて、歳久さまの御霊(みたま)をなぐさめられた、といわれており申す」

大名にとって、自分の家を守りぬくのは、それほど重大で、またつらいことでもある。

あなたをかばえぬ薩摩藩の立場を、どうかわかっていただきたいと、そういう気持ちをこめて、語りつづけました。

その吉之助のおもいが、月照につうじたかどうか、月照はただしずかに、

「うつくしく、もの悲しいお話ですなあ」と、こたえました。

やがて月照は、筆と紙をとりだして、二首の歌をサラサラと書き吉之助にわたしました。

くもりなき心の月も薩摩潟

沖の波間にやがていりぬる

大君のためには何かおしむらむ

薩摩の瀬戸に身はしずむとも

吉之助には、それが辞世の歌であることがすぐわかりました。

そして、月照が、いよいよ死ぬ覚悟をかためたことをさとりました。

そこで吉之助は筆と紙を取り出して、一首の歌をつくり、月照にみせました。

ふたつなき道にこの身をすて

小舟波たたばとて風ふかばとて

二人は、黙って顔をみあわせ、ニッコリとほほえみました。

うしろの船室では平野国臣や重助か、酒によって陽気にさわいでいました。

それをききながら、月照と吉之助はたがいに、手をくんで抱き合いました。

大きな吉之助が、やせて小柄な月照を、抱きすくめるかたちになりました。

そして二人は、船のへさきから、月光につめたくひかる鹿児島湾の波間へ、ザンブと身をおどらせました。 |

吉之助と月照は、抱き合って海に飛び込んだ

|

7 奄美の島民とくらす top

吉之助は、真っ暗闇のなかで、もがいていました。

「ここはどこじゃろか?」

ふとみると、そばに斉彬が立っています。

「おう、斉彬さまは、いきておいでじゃった」

吉之助は、よろこんで、そばへちかよろうとしました。

ところが、どういうわけか体が動きません。

金しぼりにでもあったように、自由がきかないのでした。

そのうちに、斉彬のすがたが、みるみるとおざかってゆきます。

「斉彬さま、斉彬さま!」吉之助は、必死によびかけました。 |

|

すると、どこかべつの方角から、

「吉之助どん、吉之助どん!」と彼をよぶ声がきこえてきます。

「ウウーッ ウウーッ」とがもわずうめいたとたん、ハッと目がさめました。

そこは、みなれぬ、小屋の中でした。

自分は、むしろの上に、ねかされていたのでした。

「おお、吉之助どん。やっぱりいきておかじゃった」

大久保一蔵、有村俊斎(しゅんさい)……、そのほか、みなれた顔が、まわりからのぞきこんでいました。

数日たって吉之助は、やっとものがしゃべれるようになり、大体のわけを聞き出すことができました。

月照と吉之助か身投げをしたとき、その水音に気がついた平野国臣と重助は、あわてて船をとめさせ、二人を助けようとしました。

しかし、暗い夜の海で、なかなか彼らを発見することができません。

抱きあったまま、浮んできたところをやっとみつけて、甲板へひきあげましたが、月照はつめたい水へとびこんだとたんに、心臓マヒをおこしたらしく、すでにこときれていました。

吉之助のほうは、まだかすかに脈がありました。

そこで船を浜辺につけ、ちかくの小屋にかつぎこみ、水をはかせたり人工呼吸をしたり、できるかぎりの手当をつくしました。

急をきいて、大久保一蔵をはじめ、仲間たちも駆け付けてきたのだ、ということでした。

これらの話をきいた吉之助の心には、

「おいどんは、助かったのだ」という喜びよりも、

「おいどんだは、死にそこたってしもうた」という後悔が重苦しくわいてきました。

「月照さまだけを死なせてしもうて、おいどんばかりが、この世へまいもどってしもうた。

月照さまにたいして、申しわけなかことをした」

吉之助はそう考えて、ひどくくやみました。

一方、薩摩藩の上役たちはこの知らせをきいて仰天し、どうしたらよいかと相談をしました。

彼らのなかには、

「月照どのを死なせ、自分ばっかり生残るとは、武士にあるまじきことじゃ」

と、自分たちが、月照をかくまわなかった責任は、たなにあげて、吉之助一人を非難する者もありました。

また、

「幕府に知られては、事がめんどうじゃ。今のうちに吉之助を、ひと思いに斬ってしまえ」と、主張する者もいました。

しかし、斉興が古之助をかばってくれました。

斉興は年をとって、古い考えにかたまってはいましたが、斉彬の父親だけあって、さすがに勇気のある人でした。

「そうまで、幕府の鼻息をうかがうことはあるまい。

吉之助は斉彬の信任していた家来である。

せっかく生き返った者を、わざわざ殺すにはおよぶまい。

奄美大島へおくって、しばらく隠してやれ。

幕府へは、死んだことにして、ごまかしておけばよい」

斉興の一声で、吉之助の奄美大島ゆきがきまってしまいました。

あくる年の正月そうそう、ようやく元気を取戻した吉之助は、薩摩半島の山川港から船で、奄美大島にむかいました。

その頃、鹿児島の多くの武士は、奄美の人々を“島人”とよんで、バカにしていました。

島の人々は、薩摩からきた役人にみはられながら、奴隷のようにはたらかされていました。

ところが吉之助は、そんなまねをしませんでした。

彼は島のお金持ちの離れを借りて、一人でくらしましたが、島のだれにたいしても、わけへだてなくつきあおうとしました。

島の子供たちがめずらしがって、吉之助のすまいをのぞきにきます。

吉之助は、けっしておこりません。

むしろよろこんで子供たちを座敷にいれ、手習い読み書きを教えてやりました。

彼の部屋はいつのまにか、寺小屋のようになってしまいました。

子供たちから話をきいて、島のおとなたちも吉之助の家をたずれてくるようになりました。

吉之助は彼らに新しい農業のやり方を教えました。

吉之助は島の人々から、薩摩の役人のある者が、ひどいしうちをしている話をききました。

彼は黙ってみていることができません。

さっそく役所へでかけて、農民たちを手あらく扱わないように、役人とかけあいました。

8 島津久光とあらそう top

吉之助は、奄美大島で、三年の月日をおくりました。

島民たちをみちびき、一方、島民たちからも“先生”といって、したわれるようになりました。吉之助自身もだんだんと、この島が気にいってしまい、

「おいどんは、一度死んだら同じ体じゃ。

いっそのこと、こんまま鹿児島にかえらんで、ここで一生をおくるのがよかかもしれん」

と、思うようになってきました。

ところが、そういうところへがもいがけなくも鹿児島の藩庁から、

「鹿児島へかえり、再び勤務につくことを命じる」という、赦免の知らせがとどいたのでした。

吉之助か島でくらしていた三年のあいだに、天下のようすは、めまぐるしく変っていました。 |

殿の肱掛け

|

幕府は、日本の将来を思っている多くの人々をかたっぱしからとらえて処罰しましたが、その強引なやりかたがかえって、反対する勢力を強めることになりました。

「徳川幕府をたたきつぶさればならぬ」

という意見が、長州藩はじめ、各地の若い武士たちのあいだで、となえられるようにたってきました。

薩摩藩の政治もかわりました。

島津斉興は、吉之助が島流しになってからまもなく病死してしまい、ようやく斉彬ののぞんだとおりに、忠教(ただゆき)が名前を久光(ひさみつ)とあらためて、藩政をにぎることになりました。

久光は、斉彬のやりかけた計画を、自分がかわりにやりとげようと思いました。

そして、吉之助とも親友である大久保一蔵(おおくぼいちぞう)をとりたてて、藩兵をひきい、京都へのぼる用意を、ととのえはじめました。

そのとき、一蔵は、

「斉彬さまのおそばにおつかえしておった者に、西郷吉之助という男がおり申す。

この者は、斉彬さまのご命令により、かって江戸や京都で他藩の同志たちとまじわっており申した。

この者がおりますならば、よその藩のようすがよくわかって、ご便利かと存じます。

どうか西郷吉之助を、奄美大島から、およびかえしください申せ」と、久光に頼み、その許しを得ました。

こうして、吉之助の召還がきまったのです。

別れをおしむ島民たちに見送られて、吉之助は、奄美大島を出発しました。

そして、文久二年(一八六二)二月十一日に、なつかしい薩摩へ帰ってきたのでした。

ところが帰ってきたとたんから、吉之助は、島津久光とおもしろくない仲になってしまいました。

吉之助は、もともと、久光という人が好きになれませんでした。

まだ直接あったことはなかったのですが、お由良の子供だというだけで、ムラムラと憎しみがわいてきて、

「お由良や調所笑左衛門は、ロクでもない連中じゃ。

そのロクでないどもが推薦する人物じゃから、どうせ久光さまも、ロクでなしにきまっちょる」

と思いこんでいました。

吉之助は鹿児島にかえると、まっさきに福昌寺へゆき、斉彬の墓にもうで、

「斉彬さま。吉之助は思いがけなくも、またお国のために働くこととなり申した。

斉彬さまのお言葉を、さらに命じて、一生懸命つくすつもりでござい申す。

どうか、この吉之助めを、お守りください申せ」 と、祈りました。

それから、大久保一蔵とあい、天下のことや藩のようすをききました。

さらに小松帯刀(こまつたてわき)、中山尚之助(なかやまなおのすけ)という、二人の武士を、一蔵から引会わされました。

小松帯刀も中山尚之助も、久光が信用している家来たちでした。

彼ら三人は、吉之助にむかい、

「いよいよ、久光さまが、斉彬さまのおこころざしをついで、京都へでられることになった。

ついては、おはんに、ぜひ協力してもらいたい」

と、もっか進行中の計画を、くわしくうちあけたのでした。

だが、これをきいて吉之助はかえって、不愉快になってしまいました。

「天下を動かすなど、容易なことではごわさん。斉彬さまならば、おできになったじゃろう。

しかし久光さまは、調所笑左衛門の一味にすぎ申さん。これほどの大事業をなさるのは、とても無理でごわそう」

と、断固反対をとなえました。

三人はそれまで、吉之助がよろこんで、自分たちの計画に賛成してくれるものと考えていました。

思いがけない返事をきいて、びっくりしてしまい、

「なにをいわるるとか。この計画は、久光さまがご自身で、おたてになったものでごわす。

それにたいして反対するなどしては、大変な不忠でごわすぞ。

考えをあらためて、ぜひ、協力してくださらんか」

と、頼みました。

吉之助は、頑として承知しません。

「絶対に、いやでごわす。もし久光さまが、ご自身でおたてになった計画なら、おいどんが直接、久光さまに申しあげて、おやめになるようにおとめいたし申そう」

と、いいはりました。

そして数日たって、吉之助は、久光のまえによばれました。

まじかに顔をあわせるのは、二人とも、この時が初めてでした。

吉之助の顔をみて、久光は思いました。

「なるほど、たのもしそうな男だわい。なき兄上が、信用しておいでだったのも、これならば当然であるな」

実はそのまえに、中山尚之助が久光のところにきて、吉之助がこのたびの計画に反対していることを、あしざまにつげぐちしていました。

しかし久光は、吉之助の堂々たる風格を目のまえにみて、心を動かされました。

ところが、吉之助のほうは、久光にたいして、全く反対のことを感じてしまいました。

もし、久光の顔が、斉彬に似ていたならば、吉之助の考えもかわっていたでしょう。

しかし、初めてまじかくみた久光は、斉彬と全くちがう顔だちの人でした。

斉彬は背が高く、おもながで、目が大きく、みるからに理知的でした。

一方、久光のほうは背が低く、顔がまるくいかにもきかん気をおもわせる、坊ちゃん顔をしていました。

そしてそれは、あの吉之助の大嫌いなお由良の顔に、ひじょうによく似ていたのです。

吉之助は久光をみたそのときから、斉彬さまの弟ぎみという気持ちよりも“お由良のせがれめ”という感情にとらわれてしまいました。

こんな吉之助の胸のうちを、久光はもとより知るよしもありません。

彼は、吉之助に自分の計画をうちあけ、協力してくれるように頼みました。

ところが、それにたいして吉之助は、もちまえの大声で、

「おことわりいたし申す」 と、どなるようにいったのでした。

久光はおどろいて、吉之助の顔をみつめ、

「その方は、余の計画に反対であると申すのか。しからばその理由はなぜだ。説明してみよ」と、たずねました。

吉之助は、冷たくこたえました。

「そもそも、斉彬さまがこの計画をおたてになった頃と、今とでは天下のようすも、だいぶかわっております。

それにおうじて、こちらの計画もかえなければならんと思い申す。

あなたさまは、そのことにか気づきにならず、まえと全く同じことを、やろうとしておいででごわす。

これでは、成功されるはずがごわさん。

それにこういう大仕事をやるとなれば、薩摩藩だけでは無理で、よその藩にも協力してもらわなければなり申さん。

斉彬さまは、幕府のなかにも、よその藩にも、有力な同志を、たくさんおもちでごわしたから、いざとなれば、そういう方々がいくらでも、手伝ってくださるはずでごわした。

それにくらべてあなたさまは、これまでずっと、鹿児島でお育ちになり、江戸へも京都へも、おいでになったことがなく、したがって、そのようなお味方がみあたりません。

まず、よその藩にお知りあいをおつくりにならぬかぎり、このような大事業をなさろうとしても、到底ご無理でごわす。

それにもかかわらず、いきなり斉彬さまのまねをなさろうなどとは、お身のほどをわきまえぬ、無謀と申せましょう。

ありのままを申せば、大体、あなたさまは“地ごろ”でごわす。

斉彬さまとは貫録がおちがいでごわす」

“地ごろ”というのは、鹿児島の方言で“いなか者”をさします。

おまえさんみたいないなか者に、斉彬さまの真似ができてたまるかというのが、久光にたいする吉之助の言葉でした。

あまりにも無礼な言葉に、久光の顔色がかわりました。

口元にうかべていた微笑がきえうせ、おでこにみるみる青すじがたちました。

二人のやりとりをきいてかたわらにひかえていた小松帯刀は、にがりきって横をむきました。

中山尚之助は、上目づかいに久光をながめ、“それごらんあそばせ。私の申したとおりでございましょう”と、その顔色をうかがいました。

一人、大久保一蔵だけはおもわず血相をかえて、

「吉之助め、一体、何ちゅうことを申すか。

ようやく島から帰れたばかりなのに、これではせっかくの計画が、メチャメチャになってしまうではないか」

と、古之助をたしなめるべく、ひざをのりだそうとしました。

しかし、久光はさすがに斉彬が、そのあとをたくしたほどの人物でありました。

胸にこみあげてくるいかりを、じっとおさえながら、つとめて冷静に、吉之助に問いかけました。

「吉之助、その方は私のやりかたに、不備があるというのだな。

それならば、どのようにしたらよいと思うのか。その方ならいかにいたすか」

「お言葉にあまえて、いわせていただき申す。

まず、二、三年は、時節をまつのかよかかと存じます。

薩摩藩の実力を、そのあいだにもっと強くし、かたわら、天下の形勢をうかがいましょう。

そのうえで、行動にふみだしても、おそくはないと存じ申す」

その日の会談は、これでおわりました。

久光は、そのあとの数日、吉之助の意見を採用すべきかどうか、慎重に検討しました。

しかし、すでにととのっている準備を、いまさら変更するのはかえって混乱をひきおこすにちがいない、と考えました。

そこで彼は、予定どおり、軍勢をひきいて、ただちに京都へゆくことをきめてしまいました。

それにしてもこの時、久光と吉之助が、へんに対立してしまったことは、二人のどちらにとっても、また薩摩藩にとっても、日本全体にとっても、不幸であったといえます。

もし二人の仲が、こんなことにならず、たがいに協力して活躍したならば、明治維新がもっとうまく成功したかもしれないのです。

9 再び島流し top

文久二年(一八六二)三月、島津久光は、薩摩藩のえりすぐった精鋭一千名をひきつれ、鹿児島をたちました。

まず、京都へゆき、日本の政治をあらためるよう、朝廷に申入れるためでした。

出発にさきだって、久光は吉之助に、

「おまえは先発して、九州各地のようすをさぐれ。

そして、下関までゆきそこで、私の一行のつくのをまて、それからあとのことは、そこであらためて指示する」と、いいつけました。

吉之助は、あいかわらず、この計画に賛成できません。 しかし、殿さまの久光が、あくまでもやるときめたことを、ことわるわげにはゆきませんでした。

「仕方がなか。どうせ、おいどんは一度死んだからだじゃ。やるときまった以上は、一生懸命にやってみるだけじゃ」とわりきり、久光より早く鹿児島をたちました。 |

久光より先に薩摩を出る吉之助

|

ところが、九州各地のようすは、吉之助がさいごにみた八年前とは、全く違っていました。

どこの藩でも、若い武士たちが、

「幕府をたかさればだめだ」と、いきりたっています。

久光が出兵するというニュースは、すでに方々へ伝わっていて、

「薩摩藩の軍隊と一緒になって、徳川幕府をつぶしてしまえ」

と、息ごんだ武士たちが、自分の藩をとびだして浪人となり、京都へぞくぞく集ってゆくありさまでした。

「これは、こまったことになるぞ」と、吉之助は考えこんでしまいました。

久光には、徳川幕府を、倒してしまおうとする考えはありません。

斉彬がかつて考えていたように、徳川一門からすぐれた人物を将軍にえらび、幕府をもりたてて日本の危機をすくおうというのが、久光の考えている計画でした。

幕府をつぶせと主張する浪士たちなどとは、到底協力できるはずがありません。

一方、薩摩藩の若い武士のなかにも、それら浪士たちの勇ましい議論をきいて、これに賛成する者がでています。

彼らが京都へゆくと、そして浪士たちと手をむすぶことは疑いありません。

もしそんなことになったならば、薩摩藩がふたつにわれてしまい、どんなことががおこるやら、わかったものではありませんでした。

「久光さまが京都におつきになるまえに誰かがいって、血気にはやる連中をしずめておかねばならん」

と、吉之助ぽ考えました。

いまならば、すぐに電話で久光と話しあい、わけを説明することができたでしょう。

しかし、そういうもののない時代では、久光に知らせるだけでも、大変なことでした。

それに、つかいの者をやったのでは、このいそぎの場合に、とてもまにあいそうにありませんでした。

「よし、こうなればおいどんが、一足先に京都へゆき、浪士たちをなだめなければならん」

吉之助はそう決心して、下関でまてという久光の命令をやぶり、ただひとり京都へむかいました。

そんなことは知らずに久光は、大名行列をしたてて、いさましく下関へやってきました。

ところが、そこで彼をまっているはずの吉之助かあらわれません。

久光は、機嫌が悪くなり、

「吉之助は、いかがいたした。余にことわらず、どこにいったのか?」

と、ほかの家来たちにたずねました。

そうこうしているところに、吉之助が浪士たちのあとをおって京都へいった、という知らせが伝えられました。

それだけならばまだよかったのですが、薩摩藩のなかにも、吉之助の人気のあるのをねたんで彼を憎んでいる人々が、この時とばかりに久光にむかい、

「吉之助めは、久光さまのご命令などは聞けんと申しおって、京都へいってしまいました。

京都で、不届きな浪人どもと一緒に、幕府を倒す運動をおこそうと、計画しているようすにござい申す」

と、つげぐちをしました。

久光は本当はかしこい人です。

ふだんならば、誰かがそんなことをいってきても、自分で確かめないうちは、けっして信用しなかったでしょう。

ところがこの時は、“地ごろ”だの“貫録がたりない”だのと、散々に憎まれ口をたたかれた直後で、それだけに吉之助にたいし、

「吉之助めは、斉彬さまと私をくらべて、私のことをバカにしているのではないか」

という、不快な疑いをいだいていました。

そこへもってきてこんな報告をきかされたものですから、さすがの久光も前後のみさかいなく、怒り出してしまいました。

「おのれ、吉之助め! 斉彬さまのご命令ならばきけても、余の命令は、きけぬと申すのか。

余をことさら侮辱(ぶじょく)するため、わざとこんなことをしでかしたにちがいあるまい。

あんな奴には、もう何もたのまん。このままにしておいては、のちのちの害になる。

すぐにひっとらえて、鹿児島へ送り返せ」

と、怒鳴りました。

久光のものすごいけんまくに、家来たちはおそれをなし、だれも吉之助のためにとりなそうとしません。

ただ一人大久保一蔵だけは、あらんかぎり声をふりしぼって、

「吉之助は、けっして、不届きを働くような男ではごわさん。

きっと、やむをえないわけがあって、京都へいったものと思われ申す。

どうかしばらくのあいだ、お怒りをしずめて、吉之助自身から、よくわけをおききになってやってください申せ」

と頼みましたが、久光はもはや頑として、聞き入れませんでした。

一方、吉之助はこの話をきいて、何で久光がこんなに怒らなければならないのか、そのわけがわかりませんでした。

「おいどんは、久光さまのためを思えばこそ、浪士たちをしずめようと、一人で努力したのじゃ。

それをなんだって、久光さまは反対なさっとか?」

彼は久光にあって、自分の考えをよく説明しようと思いました。

ところが久光はそれも許さずに、吉之助を逮捕し鹿児島へ送り返せ、という命令をだしていました。

ここにいたって吉之助のほうも、怒り出しました。

「バカらしか。せっかく一生懸命やったのに、一体、なんちゅうことじゃ。

やっぱり久光さまは、お由良のせがれだけあって、斉彬さまとは、くらべものにならん、バカ殿さまじゃ。

こんなお人に忠義をつくすなど、おいどんはもう、まっぴら御免じゃ」と、ふてくされてしまいました。

立派な人間同士が、ほんのちょっとしたいさかいから、争いをおこし、それからあとは、なにをやっても、喧嘩の種になりそのあげく、二人のどちらかが大変に損をするという不幸なことが、しばしばおこりがちです。

久光と吉之助の関係が、まさにそのとおりでした。

吉之助は鹿児島へ送り返されたうえ、奄美諸島の中の離れ孤島である、沖永良部島(おきのえらぶじま)へ、島流しされることにきまりました。

この沖永良部島へ流されることは、薩摩藩では死刑についで重い罰とされていたのでした。

10 天下の動き top

沖永良部島における扱いは、それはそれは、ひどいものでした。 たたみ四畳くらいの広さの牢屋に、吉之助はいれられました。

便所も一緒であり、板一枚で仕切ってあるだけだので、いつも、大変な臭気に、悩まされなければなりませんでした。

牢屋のまわりは壁もなく、格子で囲われていました。

動物と同じ檻のなかにいれられてしまったわけです。

雨は容赦なく降りこみ、風もまたふきこみほうだい、というみじめなありさまでした。

吉之助はそのなかで、それでも一生懸命に本を読み、勉強をつづけようとしました。

また自分の身の上をうたった詩をつくり、すこしでも気持ちを落着かせようと努力しました。 けれども、だんだんと体のほうがまいってきました。

風呂に一度もいれてもらえないため、全身垢(あか)だらけになり髪の毛もひげもボーボーと、のびほうだいてした。

そして、とうとう栄養失調にかかり、あの大きな体が、骨と皮ばかりにやせほそってしまい、ただ、目玉だけがあいかわらず、ギョロギョロと光っていました。

「何のために、おいどんは、こげなめにあわねばならんとか」 考えまいと思っても、わが身の不運がなげかねてなりません。

久光にたいする憎しみはつのるばかりになり、同時に政治権力というものの冷酷さ、おそろしさを今さらのように痛感するのでした。

「自分の勢力を守るためとあらば、他人をこげなひどかめにあわせても、いっこう平気でいる。

それほど冷酷か気持ちをもたなければ、政治を行うことはできんとじゃろうか」 彼は、おそろしい疑問に、悩まされなければなりませんでした。

そういう吉之助のようすをみて、島の役人の土持政照(つちもちまさてる)は、さすがに同情しました。 |

沖の永良部島の牢に閉じ込められた吉之助

|

彼は藩から、吉之助をきびしく見張っているよう、命令されていましたが、

「いくら何でも、こげんありさまでは、あんまりかわいそうじゃ。たまには、風呂にいれてやろう」

と考えるようになり、ある日、吉之助を檻からだしてやり、自分の家へつれてゆきました。

吉之助は、政照(まさてる)の親切に感謝して、風呂にいれてもらいました。

風呂からでて、ひさしぶりにさっぱりしたところで彼はしばらく、政照と話をしました。

そして政照のほうは、吉之助が、実はすぐれた人物であることを知り、すっかりおどろいてしまいました。

「こりゃどうも、おいどんの考えていたより、ずっとえらいお人じゃ。

こげん立派な人を、あんな檻のなかにいれとくちゅう法はなか」

そこで政照は、さっそく上役のところへかけあいにゆき、もっと居心地のよい小屋を新しくつくって、吉之助をそのなかへ、移すよう申入れました。

それから吉之助の待遇は、ずっとよくなりました。

外出は許されませんでしたが、着物でも食べものでも、政照がいくらでも、もってきてくれるようになりました。

もともと丈夫な吉之助は、これでメキメキ元気を取戻しました。

吉之は島の人々に、農業のやりかたやくらしの計画の立て方など、何かと相談にのってやりました。

こうして、吉之助は、ようやく、楽しい日を、すごせるようになりました。

そんなある日のこと、土持政照が突然血相をかえて、吉之助の小屋へやってきました。

「吉之助どん。えらいことが始ったぞ」

「えらいこと? そりゃまた、どげなことでごわすか」

「実はじゃ、イギリスの軍艦がたくさんして、鹿児島へ攻めよせ、もっか、戦がはじまっとるちゅう話でごわすぞ」

「なに、イギリスの軍艦が? それは一大事じゃ」

とっさに吉之助は、政照のまえに、両手をつきました。そして、

「土持どん。お願いがごわす。おいどんの、一生の頼みでごわす。

どうか、たったいま、おいどんを鹿児島へかえしてくだされ。おいどんは、島流しの身でごわす。

しかし、薩摩が外国から攻められて、戦争しとるちゅう時に、それを黙ってみておるわけにはまいり申さん。

すぐに鹿児島へかえり、イギリス人どもに、一泡ふかせてやりたい、と思い申す。

どうか、おいどんの願いをきいてください申せ」と、熱心に頼みました。

政照は、そくざに、いいました。

「ようごわす。全く、おはんのいわるるとおりじゃ。

いま、おはんをかってに島からだせば、あとで、おいどんは、上の者から叱られるでごわそう。

しかし、そげんことを、いっちょるような場合じゃごわさん。

薩摩へ帰るには、船がいり申そう。おいどんがその船を、何とかして、手にいれてあげ申すぞ」

政照(まさてる)はかねてから、吉之助が日本全体のことを考えて、いろいろ心配している態度をみて、心からうやまうようになっていました。

その吉之助のたのみとあれば、どんな犠牲をはらってもかなえてやろう、と彼は決心したのです。

そこで、政照は、自分でお金をだし、戦にもつかえる船をつくって、それで吉之助を、鹿児島へ送り返そう、と考えました。

ところが、その船がまだできあがらないうちに、また鹿児島から急使がきて、イギリス艦隊はすでに追いはらってしまったからもう心配はいらない、という知らせが届けられました。

「やれやれ、それならば、おいどんも安心じゃ。

だが、土持(つちもち)どん、せっかくおはんが、船をつくってくれたに、むだになってしもうたのう」

「何の、何の。それくらいのことは、何でもなかことじゃ。薩摩がごぶじで、なによりようごわした」

二人は、ほがらかに笑いました。

この時おこった戦を、薩英戦争といっています。

一体、イギリスの艦隊は、どういう理由があって、鹿児島まで攻めよせてきたのでしょうか。

さきに、島津久光畦吉之助に島流しを命じたのち、自分のほうは予定どおり、京都へでかけてゆきました。

そして、朝廷にたいし、

「この非常時に、将軍はすぐれた人がたたなければいけない、と思います。

ぜひとも、一橋慶喜どのに将軍職をつがせ、松平慶永どのを首相にし、さらに、島津家をふくめた有力な大名が、幕府の政治をてつだう、挙国一致の体制をとらなければなりません」

とかつて斉彬がめざしていたのと、同じことを申入れ、とうとう朝廷の賛成を取付けました。

しかし朝廷だけが承知しても、幕府がこれをきかなければ、何にもなりません。

そこで久光は、幕府にたいしても同じことを申入れようと、再び行列をくんで江戸をめざし、くだってゆきました。

ところがその帰り道、江戸と神奈川のあいだにある生麦(なまむぎ)というところで久光の一行は、馬にのってやってきた四人のイギリス人とぶつかってしまいました。

その頃、日本のきまりでは、大名の行列に出会ったときは、だれでも馬をおり、道をあけて行列をとおさなければならないことになっていました。

ところがこのイギリス人たちは、日本の法律を知りません。

馬にのったまま傲慢な態度で、行列のなかへわりこんできたのでした。

久光を守っている、血気さかんな若い武士たちは、これをみて怒り出しました。

「無礼な異人めが! 目にものみせてくれようぞ」とばかり、やにわに刀をぬき、イギリス人の一人を斬り殺してしまいました。

あとの三人は、ひっくり仰天し、馬のむきをかえ、命からがら逃げさりました。

そして横浜にあったイギリス人の居留地へかけこみ、ことのてんまつを知らせました。

彼らの話をきいて、今度は、横浜のイギリス人たちが怒り出しました。

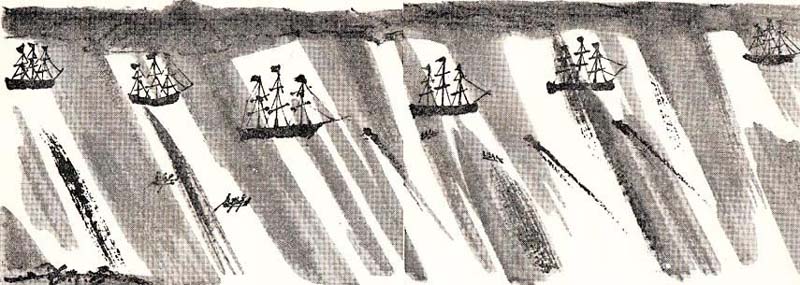

|

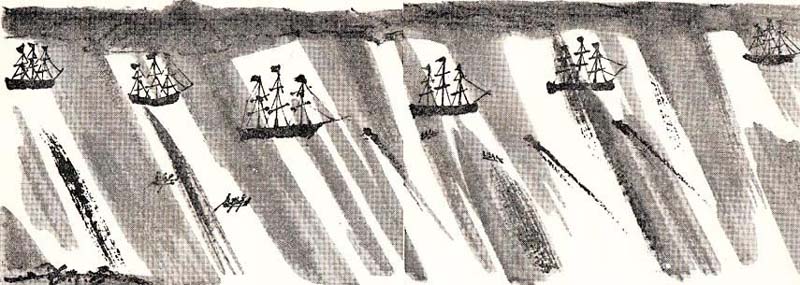

神奈川の生麦事件から勃発した薩英戦争――鹿児島は大火となったが、英軍艦にも損害が出て、結果は引き分けとなった

|

相談したあげく、自分たちの仲間が殺されたしかえしに、鹿児島を占領してやろう、と軍艦をさしむけることになりました。

こうして薩英戦争がおこったのです。

イギリスの軍艦には、最新式の大砲がそなえられていました。

その撃ち出す弾は、ものすごい破壊力をしめして、鹿児島湾の浜辺につくられていた薩摩藩の砲台をこわし、鹿児島の町に、大火災をおこしました。

だが、薩摩藩の武士たちは、そんなことで、ひるみませんでした。

若い武士たちは小舟をだして、軍艦を攻撃し、そのためイギリスの司令官は、ついに戦死してしまいました。

薩摩なんかひと思いにおしつぶしてやる、とはじめは勢いこんででてきたイギリス軍も、この思いがけない抵抗にあって、胆をつぶしました。

グズグズしていると損害がひどくなるばかりだ、と考えた彼らは、ついに戦をやめていったん鹿児島湾からたちさってゆきました。

薩英戦争は、このようにして、引き分けというかっこうで、終りになりました。

しかし、大きな被害をうけた薩摩藩では、西洋の武器の力に、あらためて舌をまきました。

それまで若い武士のなかには、

「異人など、すこしもこわかなか。大砲などぶっけなしてきても、おいどんの刀でたたききってやる」

と、いさましがっている者が多かったのですが、イギリスの実力をまのあたりにみて、

「外国の力は、たいしたものじゃ。やっぱり、斉彬さまのおっしゃっていたことが本当じゃった。

これからは、外国のことを、よく研究しなければならぬ。

そげんせんと、日本がますます、遅れてしまうばかりじゃ」

と、思いなおすようになりました。

一方、イギリス人たちも、

「薩摩の人間は、おそろしく強い。幕府の役人とは、くらべものにならない。

これからの日本は、腰ぬけの幕府を追いこして、薩摩の人間ががならずしょってゆくにちがいない」

と考えました。

そして、イギリスは、いちはやく薩摩の将来を、注目するようになります。

このようにして、薩摩とイギリスとは、薩英戦争のあとがえってなかよくすることになりました。

戦争がかたづいたあと、島津久光は、再び京都へのぼって、活動をつづけようとしました。

その努力によってがねての計画がみのり、新しい政治の中心部つくられました。

一橋慶喜は、自分が将軍になるかわりに、十四代将軍の家茂を、補佐する役目につきました。

また久光をはじめ、松平慶永、山内容堂、伊達宗城、それに、会津藩主の松平容保をくわえた六人が、朝議参与という役に任じられ、これらの人々の相談によって、日本の政治が行われることになりました。

彼らはいずれもがつて斉彬としたしかった大名ばかりでした。

その会議は、京都の二条城で行われたので、“二条城会議”とよばれました。

だが、せっかくはじめられたこの会議も、わずかに三か月で、ゆきづまってしまいました。

それは、慶喜と久光の意見が、ことごとく食い違ったためでした。

数年前に幕府は長崎のほかに、新しくいくつかの港において、外国と貿易する取決めをおこない、すでにそれを実行していました。ところが、世間には、

「日本の土を、外国人の足で汚がさせるようなことは、絶対に許せぬ」

と、いきりたつ人々も少なくなく彼らはたびたび幕府の役所へおしかけて、はげしい非難をあびせました。

すっかり弱腰になっている幕府は、そういう連中におしまくられて、横浜港における外国との貿易を、再び中止する考えである、といいだしました。

久光は、これにたいし、断固反対をとなえました。

「貿易をするという約束で、開いたばかりの港を、またすぐ閉ざすなどとは、あまりにも信念がなさすぎると思う。

そんなことをしていたらかえって外国人にあなどられ、あとでやっかいなことになるでありましょう。

いったん開港した横浜では、当分のあいだ、貿易をつづけるべきであります」

と、つよく主張し、慶喜の意見とまっこうから対立してしまいました。

慶喜は、久光のいいぷんをきくや、不満の色をあらわにして、

「本来、どこの港を開きどこを閉ざすかという決定は、幕府だけが行うべきものです。

島津どのが、そんなことに口をだされるのは、おかどちがいではありませぬか。

島津どのは、幕府にたてつくようなことを、わざとおっしやって、いずれは徳川家の天下を横どりしてやろう、とひそかにお考えなのではございませぬか」

と、皮肉たっぷりに、いいかえしました。

慶喜の言葉に、久光は、激しくおこりました。

「へんないいがかりはがやめいただきたい。

私は日本のためを思えばこそ、外国人にたいして軽々しく約束を破るのはよくないと、ご忠告申しあげているのです」

と、怒鳴りかえし、完全に喧嘩腰になってしまいました。

二人のけんまくに、ほかの大名たちは、どうすることもできません。

こうして、二条城会議は、混乱におちいりました。

そのようすは、たちまち世間へも、知れわたってしまいました。

そして、京都へあらまっている各藩の武士たちは、

「なんたるざまだ。もう幕府など、たよることはできない。 あんなものは、一刻もはやく、ぶっつぶしてしまえ。

幕府の味方などする者は、一人だって生かしてはおけない。 俺たちの力だけで、新しい世の中をつくるのだ」

と、ますますいきりたち、ついには、薩摩藩のなかでも彼らに同調する者が、ぞくぞくとでてきました。

ウカウカしていると久光自身が彼らから攻撃をうけて、つぶされてしまいそうな勢いになっていました。

久光は、困ってしまい、小松帯刀や中山尚之助に、

「何とか事態を、うまくおさめるよい方法は、ないかのう」

と、相談しましたが彼らにも、よい知恵がうかびません。

一人、大久保一蔵だけは、冷静に、

「久光さまは、ずいぶんかしこい方じゃが、事態はあまりにも複雑になりすぎちょる。

こげんなってしもうては、久光さまの手にはあまる。このままでは、薩摩の評判が、ますます悪くなるばかりじゃ。

これをきりぬける方法は、ひとつしかなか。

吉之助どんを島からよびかえし、彼に藩をみちびいてもらうことじゃ。吉之助どんのいうことなら、若い連中も、きっとしたがうにちがいなか。

薩摩藩だけでなく、よその藩の者も、おさえることができるじゃろう」と考えました。

しかし、うっかりそんなことを口にしたら、吉之助を激しく憎んでいる久光が、どれほど怒るかわかりません。

そこで一蔵は、わざと黙っていました。

そのうちに、薩摩藩のほかの武土たちが、しだいにあせりだし、

「久光さまでは、たよりなか。

徳川慶喜など、いつまでも相手にしとるようじゃ、どげんしようもなか。

久光さまのかわりに、吉之助どんにもどってきてもらい申そう。

吉之助どんをかしらにたてて、腐りきった幕府を倒し、新しい夜の中をつくりだそう」

と、口々にいいだしました。

そして久光に無理にでもたのんで、吉之助をよびかえしてもらおう、と相談がまとまりました。

「もし久光さまが嫌じゃといわるるなら、そのときは仕方がなか。

おいどんたち一同、久光さまのまえで、腹を切ってみせ申そう」

彼らは、そのように決心しました。

まず、みんなの代表としてかねて久光の気にいられている、高崎佐太郎と高崎五六(ごろく)の二人が、久光のところへゆき、

「きょうは、おいどんたち一同、お願いがあってまいり申した。

どうか、西郷吉之助の罪を許し、もとのお役目におかえしください申せ」

と、頼みました。

はたせるかな、それをきいて、久光はみるみる不機嫌になりました。

しかし久光は、大変頭のよい人だけに、若い武士たちがだんだん天下のことにめざめて、殿さまのいいなりには動かなくなってきたのを、ハッキリと知っていたのでしょう。

「私は、薩摩の藩主ではない。本当の藩主は、忠義公じゃ。忠義公にか願いしてみい。

忠義公が許すとおっしゃるならば、私はそれにたいし、何もいうまい」

と言い残し、そのまま、つと席をたって奥へ入ってしまいました。

佐太郎と五六は、すぐに忠義のところへゆき、同じことを頼みました。

おとなしい忠義は彼らの願いどおりに、西郷吉之助の罪を許し、鹿児島へよびかえし重要な役目につける、という約束をあたえました。

11 蛤御門(はまぐりごもん)の変

top

元治元年(一八六四)二月に、吉之助は許されて、鹿児島へ帰りました。

帰るやいなや彼はまたしても、福昌寺へとんでゆき、斉彬の墓のまえで、

「斉彬さま。吉之助は、再び生きて世にでることはあるまいと、思うておりましたのに、またしてもお役目につくことになり申した。

このうえは力いっぱい、精いっぱい、命のあるかぎり、努力してみるつもりでござい申す。 どうか、斉彬さま、あの世から、この吉之助をおみちびきください申せ」

と、決意もあらたに誓いました。

それから彼はすぐ京都へゆき、久光にあって挨拶を行いました。

久光も、まえのことは、つとめていわないようにし、

「そのほうを、軍賦役に任命する。余にかわって、薩軍の指揮をとるように」

と、言葉みじかく、命令だけ伝えました。

そして、久光自身は、

「あとのことは、吉之助にまかせる。余の仕事は、これで終ったも同じじゃ」

と、いいすてて、側近の家来だけをひきつれ、サッサと鹿児島へ帰ってしまいました。

こうして吉之助は、薩摩全軍の責任者になりました。

彼は吉之助という名前をあらためで、西郷隆盛と名のることにしました。

薩摩の若い武土たちは、心からこれをよろこび、

「西郷どんが、おいどんたちの総大将じゃ。もう、なにがおこっても平気じゃ」

と、いさみたちました。

そのうわさは、よその藩の若い武士たちの間にも、たちまち伝わって、西郷隆盛の人気は、ドンドンあがりました。 |

斉彬の墓前で、決意を誓う吉之助

|

しかし隆盛は、新しい責任に身のひきしまる思いでした。

「おいどんの命令ひとつで、薩摩藩の運命がきまるのじゃ。

いや、薩摩だけでなく、日本の運命さえきまってしまう」

そう考えると、青年たちのおだてにのって、かるはずみに行動することはできません。

「おいどんは、二年の間、はなれ島でくらした。京都のようすは、さっぱりわかってがらん。

まず、じっくりと、天下の形勢をしらべてから、かかるべきじゃ」

そう考えて、彼は慎重に世の中の動きを知ろうとしました。

ところが、それがわかるにつれて、ひどくガッカリしてしまいました。

その頃、イギリス、フランス、アメリカなど、外国人はドンドン日本に住みつき、貿易や商売をはじめていました。

彼らの安全を守るといって、外国の軍隊が日本に上陸していました。

外国人たちはそのようにして、テキパキと、ことをはこんでゆくのです。

それなのに、一方、日本側は、どうしてよいか、見当もつかず、ああでもない、こうでもないと、右往左往しているありさまでした。

一方には。

「わが日本は、世界にたぐいなき神州じゃ。それを異人どもによって、けがされてたまるものか。

異人などは、いますぐたたきだしてしまえ」

と、口先ばかりいさましい、イノシシ武者がいました。

そうかと思うと、

「外国人は、新しい武器をふんだんにもっていて、おそろしく強い。

うかつに争ったら、どんためにあわされるか、わからない。

ここのところは、おとなしく、彼らの言い分にしたがっているのが、身のためと申すものじゃ」

と、いくじなく逃げ腰の者もいました。

そしてつまるところ、あちらでもこちらでも、わけのわからない議論を、ダラダラとくり返しているばかりでした。

朝廷の公卿たちは、もともと世間知らずの弱虫が多く、たよりになりそうもありませんでした。

また、幕府の役人たちも、外国の軍隊におそれをなして、相手のいいなりほうだいに、ぺこぺこしているありさまです。

一橋慶喜はじめ、松平慶永、山内容堂、伊達宗城など、大名の中で、もっともかしこいといわれた人々も、あまりにもめまぐるしい世の中の動きについてゆけず、マゴマゴしていました。

「一体、このざまは、なんちゅうこっか。斉彬さまさえ世におわさば、こんな情けなかことにはなるまいものを、もし、斉彬さまであったなら、どのようにあそばしたじゃろうか」

大名たちのふがいなさをみるにつけても、吉之助の目にうかぶのは、ありし日の斉彬の、さっそうたる姿でした。

大名たちが、そんな状態におちいっているうちに、各藩の若い武士たちの中には、しびれをきらし、

「あんな殿さまに、したがっていてもはじまらぬわ。俺たちは俺たちだけで、仲間をつくって行動しよう」

と、脱藩して、京都へ集ってくる浪人が、続々とふえてきました。

彼らは、隊伍を組んで町へくりだし、幕府沁味方するようなことをいっている公卿を、強迫したり、幕府の側にたつ大名の家来を、つぎつぎにたたききったりして、暴れまくりました。

そういう浪士たちを、ひそかに援助しているのが、長州藩でした。

長州の殿さまの毛利家は、有名な毛利元就(もうりもとなり)の子孫ですが、昔から徳川家と仲が悪く、おりあらば幕府をつぶしてやろうと、その機会をねらってきたのでした。若い武士たちも、

「幕府をつぶし、天皇を中心にした新しい国を、つくらねばならぬ」

という、信念をもつようになっていました。

高杉晋作、久坂玄瑞(くさかげんずい)、桂小五郎(のちの木戸孝允=きどたかゆき)伊藤俊輔(しゅんすけ=のちの伊藤博文)など、みなそういう考えに、かたまっていました。

「天皇を長州へおつれして、幕府征伐の戦争をはじめよう」

と、となえる者さえありました。

しかし西郷隆盛は、そのような浪士たちの乱暴を、むしろ、苦々しくおもいました。

「斉彬(なりあきら)さまは、幕府をつぶそうとは、お考えになり申さんじゃった。

立派な将軍をたてて、それと協力し、よい政治をなさろうとなさったのじゃ。おいどんも、その方針でゆこう」

と、考えました。

一方、朝廷でも、長州に味方する公卿と、そうでない公卿とがあって、意見がわれてしまい、てんやわんやの騒ぎをくり返していました。

隆盛は、このようすをみて、

「一番大事なのは、日本を立派な国にすることじゃ。

そのために、仲間われなどしちょるときではなか。長州の乱暴にも、困ったものじゃ。

ひとつおいどんがいって、長州の主だった指導者を、とくと説得してくれよう」

と、決心しました。

そのために、まず中村半次郎という青年を、長州へつかわし、むこうのようすをさぐらせました。

中村半次郎は薩摩藩の身分の低い武士ですが、非常に剣術が強く、反対派の者からは、”人斬り半次郎”とおそれられていました。

かねてから西郷隆盛を大変うやまい、隆盛のいうことならば、なんでもしたがいました。

この中村半次郎が、のちに桐野利秋(きりのとしあき)と名のります。

ところが隆盛がその計画をたてている間に、長州の血気さかんな武士たちが、自分の要求を、あくまでもとおそうと、大挙して京都へ攻めのぼってきたのでした。

朝廷を占領し、幕府を征伐する命令を無理にでもださせようというのが、彼らの目的でした。隆盛は、

「長州の連中め。血気にはやって、困ったことばしちょる。こうなっては、ひとつ、こらしめてやらねばならん」

と、考えました。

そこで薩摩と会津の軍隊で、朝廷を守ることにし、そのほか、桑名、大垣、彦根など、京都におった諸藩の軍隊をだして、長州軍を防ごうとしました。

ところが、長州勢の勢いはすさまじく、諸藩の陣地をたちまち突破し、朝廷のちかくまで、一気に攻めこんできました。

「なんちゅうざまか。諸藩の兵は、一体なにしちょった」

幕府側の軍隊のよわさに、隆盛はあきれるばかりでした。

しかし、こうなったならば、薩摩がたとえ単独ででも長州軍をふせがねばならぬ、と決意し、自分の馬にとびのって、弾丸とびかう前線に、かけだしてゆきました。

ついに、薩摩と長州の両軍は、京都御所の入口にあたる蛤御門(はまぐりごもん)で、激しい攻防戦をくりひろげました。

そのため、そのときの戦争を“蛤御門の変”(または禁門の変)とよんでいます。

|

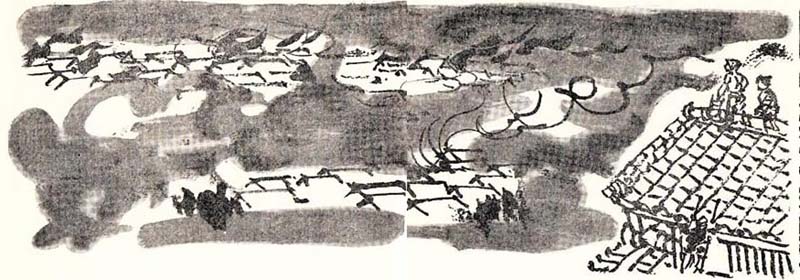

燃えさかる京の町

|

146

この戦は二昼夜つづきました。

京都の町には火災がおこり、四万三千尸も家が焼けてしまいました。

西郷隆盛も、右足を鉄砲の弾で負傷しました。

しかし、薩摩軍の死力をつくした奮戦が、長州軍を破りました。

久坂玄瑞はじめおもだった長州の指導者は討ち死にしました。

生残った者は、ようやく京都をのがれ、本国めざして、おちのびてゆきました。

12 長州と同盟する top

西郷隆盛にとって、実際の戦争を指揮したのは、蛤御門の変がはじめてでした。

しかも見事にそれに勝ったことで、彼の京都での人気は、また高まりました。

彼は思いました。

「これで、長州の連中も、目がさめたにちがいなか。

このうえは、いっときもはよう仲なおりして、一緒に新しい世の中を、つくらねばならん」

ところが、幕府の役人たちは、戦争に勝って、すっかりのぼせてしまいました。

西郷隆盛がいなければ、どうにもならなかったことなど忘れてしまい、

「我が方が勝利を治めたのは、将軍さまのご威光の、いまなおさかんなためである。

この機会に、かねてめざわりな長州めを、徼底的にたたきつぷしてしまえ」

と気負いたち、諸藩に命じて長州征伐の大軍をおこすことにきめてしまいました。 |

手を握る薩長

|

総大将には尾張藩の徳川慶勝(よしかつ)をたた、西郷隆盛はその下で総参謀をつとめよ、と命令してきました。

総参謀とは、戦略のいっさいをきめる、最高の責任者をいいます。

隆盛は、気がすすみませんでした。

「長州も困りものじゃったが、幕府の頑固も、これまた困ったものじゃ。

いまは、日本がふたつにわれて、内輪もめなどしているときではなか」

しかし、彼の意見ほとりあげられません。

幕府のほかに、公卿の中の長州ぎらいの人々が、一緒になって、

「長州をうて!」 と、騒ぎたてています。 、

そして幕府に忠実か諸藩の軍隊は、いちはやく長州さして、攻めくだってゆきました。

板ばさみになって、悩んでいた隆盛に、越前藩の堤正誼(つつみまさよし)という人がいいました。

「西郷さんに、ぜひ、あっていただきたい人がおります。

それは、勝安房(かつやすふさ)といって、まえに幕府の軍艦奉行をつとめていた男です」

「なに、勝どんでごわずか。名前は、まえにきいたことがあったが。よか、あいもうそう」

こうして、西郷隆盛と勝安房との会見が、行われました。

勝安房はのちの勝海舟のことです。

隆盛は、名前をきいただけで勝安房がどんな人か、まだ知りませんでした。

「どうせ、幕府の役人であれば、長州をとことんまで征伐せよ、と乱暴なことをいうつもりじゃろう。

よろし、ひとつおいどんが、その考えの間違っちょることを、とくとわからせてしんぜよう」

そう決意して、会談にのぞみました。

ところが、いざあってみて、隆盛はびっくりしました。

勝安房が、全く予期しなかったことを、話しだしたからです。

「西郷さん。あなたは、なぜ幕府のいうことなどをきいて、長州征伐の総参謀におなりになったのですか」

「……」

安房は、たたみかけるように、いいました。

「西郷さん、いまは、日本がいくつにもわかれて、争いをやっているときではありません。

日本じゅうをひとつにまとめて、外国にあたり、新しい世の中をつくりださなければならないのです。

本来ならば、幕府が責任をもって、それを行うべきでありましょう。

しかし徳川幕府には、もはやその力がありません。

西郷さん、私は幕府の役人です。だから、幕府の内輪のことが、よくわかります。

全く、現在の幕府ときたら、それはひどいものです。

役人たちは、だれもかれも、自分の出世だけを考えて、日本のためなどおもってもいません。

どいつもこいつも、くさりきったやつらばかりです。

たとえ、いくらかしこい将軍がたっても、将軍一人だけでは、どうしようもないでしょう。

だから西郷さん、もう、そんな幕府と手を組むのは、およしなさい。

幕府のいうことなどとりあわず、本当に実力をもったいくつかの藩か協力して、その力で新しい日本をつくることを、考えるべきです。

幕府をあてにするくらいならば、むしろ長州藩と同盟した方が、ずっとよいと思いますよ」

と、自分の意見を、とうとうとのべました。

隆盛は、安房の話をきき、

「幕府の役人のくせして、幕府の悪口をいうとは……。こりゃまた、なんとかわった男じゃ」と、半ばあきれました。

しかしよく考えてみると、幕府の役人である人が、身の危険をかえりみず、日本全体のことを心配しているのです。

隆盛はすっかり感心してしまいました。

「勝さん。実は、おいどんも、同じようなことを、考えており申した。

いまのお言葉をうかごうて、ハッキリ目がさめたような気がいたし申す。

全くおはんは、どれだけ知恵があるやら、はかりしれんお人じゃ」

「いや、西郷さん、あまりかいかぶっていただいては、私が困ります。

しかしとにかく、わかっていただけてよかった。

私も、これで西郷さんにおめにかかったかいがありました。

しかし、薩摩と長州とは、ついせんだって、戦争をしたばかりの間がらだ。

いますぐ同盟というわけにもゆかないでしょう。

適当な機会をみて、私がなんとか両方のたかを、とりもつことにするつもりです」

勝安房は、そう約束をしてかえってゆきました。

隆盛は、長州との間を、まるく治めたい、と考えました。

そこで軍隊をひきいて、広島まででかけてゆき、そこからいろいろな人を間にたてて、平和交渉をはじめました。

「いま日本は、国内がいくつもに仲間われして、争いをしているときではごわさん。

こげんありさまでは、外国人にあなどられて、ひどいめにあうことになり申そう。

だから、長州もあまり我をはらずに、ここのところは、じっと我慢して、ひとまず朝廷と幕府にあやまっておく方が、得策でござろう」

隆盛のすすめにたいし、長州の青年武士には、

「いまさら降参などできるものか。西郷隆盛というやつ、ふとどきな男だ。みつけしだい、たたききってくれる」

と、いきりたつ者もありました。

山県狂介(のちの山県有朋)も、その一人でした。

隆盛はあきらめずに、命がけで説得をつづけ、とうとう、長州藩にそのことを承知させました。

隆盛の考えでは、これでうまく仲なおりができるはずでした。

ところが、今度は幕府が、またもかってなことをいいだしました。幕府のえらい役人に、

「長州藩かあやまってきたのは、幕府の威光をおそれたからじゃ。西郷隆盛なんぞが、説ききかせたからではない」

と、思いあがるものが大勢いて、

「この機会に、長州藩をとことんまでうちのめし、二度と立ち上がることのできぬようにしてしまえ」

と、暴論をとなえました。

それに動かされた将軍の家茂は、再び武力で長州を討伐するという命令を、各藩に伝えてきました。

隆盛は、ガッカリしました。

「せっかくおいどんが、一生懸命やったに、これではことごとく水の泡じゃ。

勝さんのいうたとおり、幕府の役人どもは、くさりきっとるわ。

自分の権力をほこる事ばかり考えで、日本全体のことを忘れとる。

こんな幕府を、これ以上たすけるのは、むだなことじゃ」

と、ハッキリ思いしりました。さらに、

「斉彬さまが、幕府をもりたてようとなされたのは、それによって日本全体がよくなるとお考えじゃったからじゃ。

しかしいまは斉彬さまのときと、幕府のようすもちごうてしもうた。

日本を新しくするのに、幕府が役にたたぬとあれば、こんな幕府をきってすてることに、斉彬さまはけっして反対はなさらんじゃろう」

と、考えました。

そして、隆盛は、薩摩藩の意見をまとめたうえ、

「長州をもう一度討伐せよ」という、幕府の命令にたいし、

「当藩としては、そげんことに協力はでき申さん」と、ハッキリ断わってしまいました。

幕府はおこって、

「それならば、薩摩の力はかりぬぞ。

幕府には、家康公いらい、忠誠をつくしてくれた藩かいくつもある。

その力だけで、長州などこっぱみじんにぶっつぶしてみせる。

そのうえで、つぎには、なまいきな薩摩を退治してくれるわ」

と、豪語し、いくつかの藩の兵力を動員して、長州に攻めかかりました。

ところが高杉晋作のひきいる長州奇兵隊によって、あべこべにコテンコテンに負かされてしまいました。

これで、幕府の面目は、とうとうまるつぶれとなり、いくらいばっても、実際には弱いのだ、ということを、天下にさらすはめになりました。

一方、国内で戦争がつづいたため、ものの値段があがり、人々の生活は苦しくなりました。

これに我慢できなくなった農民たちが、あちらこちらで、反乱をおこしました。

しかし、幕府は、それすらとりしずめることが、できないありさまでした。

ちょうどその頃、勝安房の使者として、坂本竜馬が、隆盛をたずねてきました。

竜馬は、もとは土佐藩の武士でしたが、非常に新しい考えをいだき、

「これからの夜の中をつくるには、土佐だの、水戸だのと、せまいことを考えていてはだめだ。

自分ひとりで、世界全体を相手にする気がまえがかくてはならぬ」

と、脱藩して浪人になり、自分の思うとおり、自由な活動をしている人でした。

竜馬は、隆盛にむかい、

「もはや、徳川幕府の天下は、おしまいです。

それにかわる実力をもった藩は、薩摩と長州しがありません。

この二つの藩か手を組めば、新しい日本をつくるのは、たやすいことてす。

どうか、これまでのゆきがかりをすてて、協力しあってください」と、勧めました。

すでに幕府をみかぎっていた隆盛には、もちろん異存などありませんでした。

竜馬は長州へもいって、同じことを話しました。

彼の努力によって、京都にある小松帯刀の席て、薩摩の西郷隆盛と小松帯刀、長州の桂小五郎とが会見し、これからは、両藩が一緒になって、日本のためにつくすという同盟が、結ばれることになりました。

幕府をたすける立場から、長州とともに幕府をたおす立場へ、隆盛はじめ薩摩藩の行き方はかわっていったのでした。

隆盛は、思いました。

「まことに政治というのは、むずかしいもんじゃ。

そのときそのときの情勢に応じて、もつともよいと思われるやりかたを、テキパキときめなければならん……」

そして、彼の胸には、

「もし、幕府側の人間からみたら、おいどんのやったことは、卑怯な裏切りと、みえるかもしれん。

だが仕方がなか。こうするほかに、日本全体をよくする道がなかとじゃから」

という感慨がわいてくるのを、おさえることができませんでした。

政治とは大勢の人間をまとめて、ひっぱってゆく仕事です。

その中には、いろいろな意見の者がふくまれていて、一人一人の言い分を、全部きいていたら、いつになっても、ことがきまらない場合もおこります。

そういうときは思いきって、一番よいと思われるやりかたを、強引におしとおす以外にしかたがありません。

反対の意見をもつ者を、おさえつけるためには、残酷なことや冷たいしうちなども、ある程度はやらなければならないでしょう。

これが、政治というものの宿命なのです。

隆盛もながい経験から、そのことを学び、知ったのでした。

隆盛は、うまれつき、気だてのやさしい人でした。

他人をだましたり、手あらく扱ったりすることは、大嫌いでした。

しかし、政治の責任者になった以上は、そうとばかりはいっていられないのです。

「仕方かたか」

彼は、またつぶやきました。

「本当に、よい世の中をつくるためとあれば、多少のことは、我慢してやらねばならん。

そのかわりどげんことがあっても、自分の利益をはかるだけが目当てで、他人を裏切るようなまねは、絶対せんぞ。

そういうことであれば、斉彬さまもきっとおいどんを、お許しくださるにちがいなか」

何かこころに気がかりが生じたとき、隆盛の思いは、いつも島津斉彬のもとへかえってゆくのでした。

その頃、隆盛は結婚しました。妻はやはり薩摩の武士の娘でした。

まもなく男の子がうまれました。いそがしい隆盛は少しは落着いたくらしがしたい、と思いました。

13 江戸に入城する top

薩摩と長州が手をくんで、幕府にたてつくことを知り、土佐藩主の山内容堂は、

「これは、大変なことになった。このままでは、徳川家がひどいめにあう」

と、心配しました。

土佐の山内家は、先祖の山内一豊いらい、徳川家にしたしくつかえてきました。

外様大名の薩摩や長州とちかって、徳川家に同情をもっていました。

その頃、家茂が死に、かわって、一橋慶喜が十五代将軍になっていました。

容堂は、大阪にきていた慶喜のもとへゆき、

「このままでは徳川家が、武力によって征伐される、という不名誉なことにたりましょう。

それをまぬかれるよい方法が、一つだけあります。

それは、思いきって、政権を朝廷に返してしまうことです。

日本の政治は、昔は天皇ご自身が、行われていて、途中から、幕府がかわるようになったのは、間違ったことであった。 |

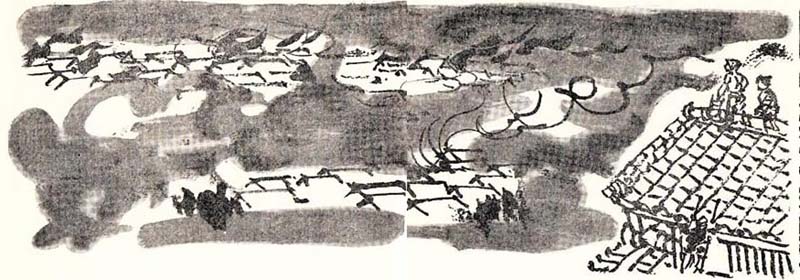

錦旗をかざして江戸に向かう官軍

|

いまこそそれをあらためるべく、天皇に政治をお返しすると、そうおっしやるのがよいと思います。

実際には朝廷の公卿たちが、いくら騒いだとて、まともな政治のできるわけがありません。

結局、こまってしまって、あなたの助けを求めてくるにきまっています。

そうなるとあなたは、きっと朝廷の大臣として、むかえられることになるでしょう。

名を捨てて実をとるという言葉がありますが、実際にはまえとかわらずに、あなたの手で政治が行われるのです」

と、すすめました。

かしこい慶喜は、それをきいて、

「なるほど、それは妙案だ。そのとおりにやってみよう」と、ハタと手をうちました。

慶応三年(一八六七)十月、慶喜は、朝廷に政治を返すと申しでてきました。

このできごとを“大政奉還(たいせいほうかん)”といっています。

ところがそのあとは、山内容堂の考えたように運びませんでした。

岩倉具視(いわくらともみ)など、徳川幕府をきらう公卿たちが、

「こんなことで、徳川を許してなるものか。どこまでも討ちほろぼしてやるのじゃ」

と、主張しだし、長州藩かこれに同意したからです。

西郷隆盛は、このありさまをみて、

「一方に曲がった竹を、まっすぐに直すには、一度思いきって、反対側にまげてみる必要がある。

そのくらい徹底してやらんと、新しいことは成功しないもんじゃ。

もし、徳川家をこのままのこしておけば、それが原因で、古い世の中に逆戻りしてしまう危険がある。

慶喜公には気の毒じゃが、このさい思いきって、徳川家をつぶしてしまうのが良策じゃ」

と、考えました。

一番実力のある薩摩藩の意見がそうきまったので、朝廷でも幕府を討つための軍勢をさしむけることになりました。

山内容堂は、ことの意外な成行におどろき、

「これは、とんでもないことになった。

自分から政権を朝廷にお返しして、ひたすら忠義の気持ちをしめしている慶喜さまを、まるで罪人のように討つなどとは、人の道にはずれた、けしからぬことだ」と、反対しましたが、だれも支持する者がありません。

一方、幕府側の人々は、この知らせをきいておこりました。

「ふとどきな話だ。朝廷の名をかりて、薩摩と長州の、野心ある連中が、徳川さまの天下をうばいとるという計画に、ちがいあるまい。

むこうがその気ならば、こちらも力で対抗するまでだ」

いきりたった彼らは、なるべくおだやかにことを治めたいと考えていた慶喜の意見などきかぬうちに、かってに武器をとって、京都めざして進撃を開始しました。

慶応四年(一八六八)正月そうそう、薩摩と長州を主力とする官軍と、徳川幕府を支持する会津藩、桑名藩の軍隊とが、京都につうじる鳥羽街道と伏見街道でぶつかりあい、戦争がはじまりました。

これを、“鳥羽伏見の戦い”とよんでいます。

官軍の兵力が五千にたいし、幕府側の兵力は二万で、人数からいえば、四倍も幕府側がまさっていました。

しかし、新しい世の中をつくろうという気迫にもえた官軍と、古いしきたりを守ろうとする幕府軍では、気持ちのうえで、格段のひらきがありました。

とくに官軍の中心は、斉彬いらい、近代式の兵器をもち、西洋流の軍事教練できたえぬいた薩摩勢です。

戦国時代と、大差ないやりかたをつづけている幕府軍が、かなうはずはありませんでした。

幕府側は大敗し、徳川慶喜は、大阪城をひそかにぬけだし、船にのってようやく江戸へ逃げ帰りりました。

慶喜をむかえて、江戸城も大変な騒ぎになりました。

「にっくき薩摩と長州め。このまま、おめおめとひきさがれるか。

我が方には、家康公いらい、忠誠をつくしてきた旗本武士が大勢いるのだ。

いまこそ、徳川旗本の本領を発揮し、イモ侍に一泡ふかせてくれようぞ」

と、いきりたつ者が、少なくありませんでした。 |

鳥羽伏見の戦い

|

しかし、かしこい慶喜は、

「いまここで、江戸を戦争にまきこんだら、一般市民の迷惑は、はかりしれない。

また、そこにつけこんで、外国の軍隊が、日本を占領するおそれもある。

何とか平和にことを治めたい。そのためには、自分の一身を犠牲にしても、やむをえない」

と、決意し、上野のお寺にひきこもり、ひたすら朝廷にたいし、謝罪の気持ちをしめしつづけました。

一方、京都では、鳥羽伏見の戦いの結果、

「徳川慶喜は、朝廷にさからう不忠者だ。徹底的に征伐してくれようぞ」

という意見が有力になり、とうとう有栖川宮熾仁親王(たるひとしんのう)を総大将とする、五万の官軍が、江戸をめざして出発することにきまりました。

西郷隆盛も総参謀として、これにくわわりました。

彼らは、官軍のしるしである“錦の御旗”をさきにたて、長州の品川弥二郎がつくった、

宮さん 宮さん お馬のまえに

ひらひらするのはなんじゃいな

あれは 朝敵 成敗せよとの

錦の御旗じゃ しらないか

トコトンヤレ トンヤレナ

という軍歌をうたい友がら、東海道を東にむかって、威勢よくすすみました。

江戸にいた勝海舟は、このありさまをみて、

「これからの世の中は、もう徳川幕府が治めるべきではない。

いさぎよく、朝廷側に天下をゆずるべきだ。

むだな抵抗をして、江戸を戦争にまきこむようなことは、絶対にやめなければならぬ。

しかし、官軍のほうも、ちとやりかたがひどすぎる。

せっかく政権を返上し、ひたすら謹慎している慶喜さまを、これ以上いためつける必要が、どこにあるのか」

と、思いました。そして、彼は、

「江戸をそっくり官軍へ引き渡す。

それとひきかえに、慶喜さまのお命だけは、どんなことがあっても、おたすけしたい。

その条件で、官軍と交渉してみよう。交渉する相手は、朝廷の公卿たちなどでは、問題にならない。

本当に、天下のことを考え、ものの道理をわかってくれる男といえば、官軍の中で、薩摩の西郷隆盛、ただ一人だけだ」

と、判断し、そのための方法を考えました。

そして、かねて信用している山岡鉄太郎を、使者として、西郷隆盛のもとへかへわすことにしました。

山岡鉄太郎は、剣道の達人で、のちに山岡鉄舟と名のった人です。すでに、官軍は、静岡まできていました。

鉄太郎が篭をとばして、官軍の本陣へかけつけ、隆盛にあい、海舟からあずかってきた手紙をみせ、慶喜にたいし、おだやかな処置をとってほしい、と懇願しました。

かねて尊敬している勝海舟のせつせつたる手紙をみて、隆盛は心を動かされました。

彼は、鉄太郎を別室にまたせ、有栖川宮と相談した結果、

“徳川慶喜の身柄は、備前(岡山)藩にあずけること”

“江戸城は無条件で、官軍に引き渡すことと”

“幕府側の軍艦、武器も、ことごとく官軍にさしだすこと”

“もし、幕府側てたてつくものがあったときは、容赦なく官軍がこれを討伐する”

という条件をだし、

「これで、慶喜さまの命だけは、助けてしんぜ申そう」と、鉄太郎にいいました。

ところが、鉄太郎は、

「ほかの条件は、おうけしますが、一つだけ、絶対に承知できません」と、こたえました。

隆盛は、意外におもって、

「なに、承知できんと、それは、どげんことでごわずか」と、鉄太郎にたずねました。

「それは慶喜さまを、備前藩にあずけるという一項です。

これは、慶喜さまを罪人あかついし、囚人として監禁する、ということではありませんか」 |

勝海舟の使者、山岡鉄太郎と会う西郷隆盛

|

「さようでごわす、慶喜さまは、朝廷にたてついた罪人でごわす。

命をたすけられただけでも、ありがたいと思わねばなり申さん。この程度の罰は、当然でごわそう」

「いや、慶喜さまは、はじめから、朝廷に政権をお返しなさり、そのまま謹慎をつづけていらっしやいます。

鳥羽伏見の戦いは、まわりの家来どもが、かってにしでかしたことで、慶喜さまご自身は、なんの関係もないことです」

「しかし、慶喜さまは、幕府の最高責任者でごわそう。こちらからみれば、明らかに朝敵でごわす。

そのような不忠なお人を、罰しないわけにはゆき申さん」

隆盛は、ゆずろうとしません。

突然、鉄太郎はさしていた刀をなけだし、畳のうえに両手をついて、声をふりしぼって隆盛にうったえかけてきました。

「西郷さん、あなたのおっしやることは、そのとおりかもしれない。

しかし、あなたと私と、いま、立場をいれかえて、お考えになってください。

もし、あなたのご主人の島津公が、反対派のたくらみによって、朝敵の汚名をきせられ、それにたいし謹慎しても許されず、弁解する機会もあたえられず、武力によって討たれるか、それがいやならば、囚人となって他国へゆけ、といわれたとき、あなたには、その命令を黙っておききになることが、おできですか」

「なに、おいどんの殿さまが……」

隆盛は、目をとじて考えこみました。

「お由良の血縁である久光さまや忠義さまが、もしそんな目にあうようになったとしても、おいどんは“仕方なか”ちゅうて、黙っとるじゃろう。

だがそれがもし、斉彬さまであったならば……」

隆盛のまぶたには、ちょうど十年前のできごとが、ありありとうかんできました。

それは、安政五年(一八五八)の夏のことでした。

まだ吉之助と名のっていた隆盛にむかい、斉彬は武力クーデターの計画をうちあけたのです。

幕府の弾圧に対抗して、新しい夜の中をつくるのには、これ以外に方法がない。

自分はそのために軍隊をひきいて朝廷へのぼるとその時、斉彬はいつもとかわらぬおだやかな口調で、微笑さえうかべながら、吉之助に話してきかせました。

若い吉之助は、斉彬の本当の気持ちを知るよしもなく、

「いよいよ、斉彬さまがご決心なされた。これで日本もうまれかわるのじゃ」

と、むじゃきに考え、旅の疲れをいやすいとまもなく、はりきって、また京都へ出発したものでした。

しかし、それから十年の間、さまざまの苦労をつみ、現実の政治のきびしさを、いやというほどあじわってきた隆盛には、あのとき斉彬がなごやかな表情の下で、どれほど悲壮な決意をかためていたかが、よくわかるのでした。

「もしも不幸にして、あの計画が失敗におわっていた場合は、慶喜公や勝さんのまえで、おいどんが斉彬さまのために、許しをこうはめになっていたかもしれぬ」

そう思うと、鉄太郎の苦しい胸中が、いたいほど理解できました。

隆盛は、カッと目をひらき、

「よろし、おいどんの力で、慶喜(よしのぶ)さまのために、できるだけのことをいたし申そう」と、力強く約束しました。

鉄太郎は、夢かとよろこび、

「おお、西郷さん、ききとどけていただけますか。ありがとうございます」と、隆盛のまえに、ふかぶかと頭をさげました。

鉄太郎をおくりだしたあと、隆盛自身もすぐ篭にのって、江戸へむかいました。

そして勝海舟と再びあい、慶喜をうまれ故郷の水戸へかえし、隠居させることにきめ、また勝海舟が責任をもって、江戸城を抵抗なく官軍に引き渡すが、そのかわり官軍も江戸にたいする攻撃を中止する、ということで約束をかためました。

それから休むまもなく彼は、もう一度静岡に引返し、これを有栖川宮(ありすがわみや)に報告したうえ、さらに京都へ篭をとばさせました。

そして、朝廷の会議で、以上にのべたような条件を伝え、江戸をぶじにひきとるかわりに、予定していた戦争をやめ、慶喜に寛大な処置をとるように力説しました。

幕府ぎらいの公卿や、長州藩の武士の中には、

「いまになって、なにをいうか。徳川の本拠である江戸を、とことんまでぶちこわし、慶喜の首をきってしまえ」

と、あいかわらず、激しいことをいう者もありました。

しかし、結局、隆盛のすじみちだった主張がとおり、官軍は江戸へ無血入城することになりました。

それは、同じ年の四月二十一日のことでした。

しかし幕府側には、これをいさぎよしとしない人々もあり、関東、北陸、東北のあちらこちらで、反乱がおこわました。

「せっかく、おいどんは、平和にやろうとしちょるのに、頑固者は、どこにもおる。全く困ったことじゃ」

隆盛はやむなく、それを平定するために、官軍をおくりました。

その中でも大きな戦争は、徳川幕府と親戚にあたる会津藩を中心に、東北諸藩が連合しておこした“戊辰の役”でした。

隆盛は、かねてかわいがっている中村半治郎を指揮官にし、会津を攻撃させました。

会津藩では、女や子供まで総出で、官軍と戦いましたが、とうとう力つきて、降伏しました。

官軍の兵士のなかには、勝利におごりいい気になっていばりちらし、その地方の民家におしいって、ものをうばったり、意味もなく人を殺したりするものが、少なくありませんでした。

あとからいった隆盛は、このありさまをみてひどくおこり、

「こんな行いは許せん。一般の住民は、いたわらにやならん。これにそむくようなものは、おいどんが容赦せんぞ」

と、官軍の規律を正す、きびしい布令をだしました。

それによって官軍の兵士たちは、これまでの手前かってな乱暴を、やめるようになりました。

東北地方の人々は、非常によろこび、

「これもみんな、西郷さんのおかげだ」

といって、その恩情をたたえて、それをのちのちまで語りり伝えました。

いまでもとくに山形県の庄内地方にゆくと、西郷隆盛を神さまのように尊敬している人がたくさんおります。

14 大久保利通と争う top

こうして徳川幕府はほろび、新しい政府ができました。 年号も明治とあらためられ、外国の新しい文明をドンドン取入れて、日本は近代国家にうまれかわることになりました。

しかし、西郷隆盛は思いました。

「おいどんは、もう、疲れたわい。 大体、他人をだましたり、武力で戦ったりする政治というやつは、おいどんの性にあわん。

おいどんがこれまで我慢して働いたのは、斉彬さまのお考えをついで、新しい夜の中をつくるためじゃった。 その目的をはたしたのじゃから、もう、おいどんの用はすんだのじゃ。 政治には、大久保一蔵どんの方が、おいどんよりも、ずっとむいちょる。

あとのことは一蔵どんにまかして、おいどんは田舎に帰りのんびりすごすとしよう」

隆盛は大久保利通と名前をあらためた一蔵に、あとのいっさいをゆだねて、自分は鹿児島へ帰りました。 ところが隆盛がぬけてしまった新政府は、何をしてもうまくゆきません。 |

大久保利通

|

あまりにも急激に、世の中の仕組をかえたため、いろいろ混乱がおこりました。

世間には、まえよりも生活の苦しくなった人々も、少なくなく、

「こんなことなら、昔の方がよかった。新しい世の中などといって、かえって住みにくくなっただけではないか」

という不平がおこりました。そして、

「今度の政府は、だめだ。もう一度徳川さまに、天下をとっていただこうではないか」

と、主張する者さえでてきました。

一方、政府の役人の中にも、いろいろの争いがおこりました。

幕府を倒すまでは、みんなで協力していた人々が、いざ、自分たちの天下になると、今度は他人をおしのけても、自分一人がえらくなろうとして、かってなことをやりだし、ゴタゴタがたえません。

政府の責任ある人々は、こまってしまい、彼らの間から、

「これはどうしても、西郷隆盛さんに、もう一度でてきてもらわなければならない。

この騒ぎをおさめられる人は、西郷さん以外にいない」

という声がおこりました。

そこで、大久保利通がわざわざ鹿児島まで出かけて隆盛にあい、もう一度政府に協力してくれるよう、熱心に頼みました。しかし、隆盛は、頑として引受けません。

「おいどんは、他人を裏切ったり、武力で弱い者を攻めたりする仕事は、もう、まっぴらでごわす。

なあ、一蔵どん。

おはんも知ってのとおり、おいどんには、政治などということが、苦手なのじゃ。

おいどんには、それよりも、若い者を教育する仕事の方がむいちょる。

おいどんにでけることといえば、薩摩の青年たちを、これからの世の中に役だつ人間に、育てることだけでごわす。

おいどんは、鹿児島にいて、そのためにつくそうとおもっちょる。

だから、このままで、ほっといてくだされ」

といって、とりあいません。

大久保利通は、困りました。しかし、かれも、そのまま引き下がるわけにはゆきません。

「吉之助どん。おはんのいうことも、もっともじゃと思う。

だが、おはんに協力を求めとるのは、おいどんたちだけではない。東京の天子さまもそうでごわすぞ」

「なに、天子さまが……」

隆盛は、かつて京都でみた明治天皇の姿を思いだしました。

明治維新のとき、天皇はまだ十六歳でした。

ういういしい少年が、日本はじまって以来という重大なときに、天皇の位をつき、その責任を立派にはたそうとして、言葉につくせない苦労をかさねていました。

隆盛はもともと、自分より年下のものや、子供たちにたいして、ふかい愛情をいだいている人でした。

明治天皇の身の上を思うと、

「このところは、おいどんが辛抱して、天子さまのために、お手伝いしなければならん」

という気持ちになってしまいました。

とうとう、彼は利通にむかい、

「よろし、天子さまのお頼みとあらば、おいどんも最後のご奉公を、おつくし申そう」

と、約束してしまったのでした。

西郷隆盛は、新政府の大臣になりました。

そして、大久保利通や、木戸孝允と協力して、“廃藩置県(はいはんちけん)”を行いました。

それまで日本の土地は、いくつもの藩にわかれて、それぞれ、別々の大名が支配していました。

それをやめさせて、全部、国家のもちものとし、これをいくつかの県にわけで、政府の任命した県知事が治めるという制度に、変えてしまったのです。

これによって、もとの大名たちの力は、なくなってしまい、新政府の権力だけが、グンと強くなりました。

しかし、そういう新しい仕事をドンドンやりながらも、隆盛の目にうつる新政府の大臣や役人たちのやりかたは、気にいらない事ばかりでした。

第一に嫌なことは、すでに藩などなくなったはずなのに、もとのそれぞれの藩の出身者が、自分たちだけかたまり、よその藩の出身者をおしのけて、めいめいのかってをとおそうとする態度でした。

「これでは、せっかく藩をなくしても、なんにもならぬ。一体、いつになったら日本全体が一つにまとまれるのか」

隆盛は、いらだたしい思いでつぶやきました。

さらに、彼の怒りをかきたてたのは、権力を手にいれた、かつての志士たちが、昔の苦労を忘れたかのように、贅沢にうつつをぬかし、やたらに威張りちらしている、そのやりかたでした。

彼らの多くは大きな家敷を買いこみ、おいしいごちそうを山ほどならべ、最新式の洋服を着て、ハイカラの香水などをふりかけて、得意になっていました。

隆盛はそれにたいして、

「人の上にたつ者は、下の者以上に行いを正しくし、贅沢をいましめ、一生懸命仕事だけにはげまねばならん。

下の者から、あげん働いてばかりいて、お気の毒だといわれるようにならねば、世の中をうまく治めることはできん」

という、強い信念をもっていました。したがって、

「維新の戦争から、まだ五年しかたっておらんではなか。

新しい夜の中をつくるために、大勢の者たちが犠牲になってから、戦死した者も、たくさんおるのだ。

それなのに生残った者たちが、こうも贅沢ばかりしては、そういう人たちに申しわけなか」

と、思いました。

さらに彼にとって、やりきれなかったことは、親友の大久保利通や、桐野利秋と名前をあらためた中村半次郎までが、そういう風潮にそまってしまったことでした。

隆盛自身は、ほかの役人たちが、大勢の召使や女中たちをしたがえているのにたいし、年とった下男を、一人しかやといませんでした。

役所で昼食の時間がくると、大久保利通や本戸孝允は、料理屋から立派なごちそうをとりよせました。

しかし隆盛だけはその中で、家からもってきた握り飯を、ムシャムシャと食べていました。

そういう隆盛にとって、せめてものうれしかったことは、明治天皇が、大変たよりにしてくれたことでした。

明治天皇は徳川慶喜を、徹底的に処罰するつもりなど、はじめからありませんでした。

ところが、まわりの公卿たちの中で、幕府嫌いの人々が、かってに、

「天皇さまは、徳川がおきらいじゃ。だから、徳川は、朝敵じゃ」

といいふらし、幕府打倒の戦争を引き起しました。

天皇が自分で知らないうちに、天皇の名前がいいように利用されていたのです。

明治天皇にとって、そういう扱いをうけることは、耐えがたい思いだったでしょう。

しかし十六歳の少年では、これをおさえることもできません。

ただ、じっと、耐えしのげなければならなかったのです。

そのような公卿たちばかりみなれてきた天皇にとって、曲がったことが大嫌いで、自分の思ったとおりを正直にやってのける、西郷隆盛の男らしい態度は、めずらしくもあれば、たのもしくもありました。

そこで天皇は、何かことあるたびに隆盛をよびよせ、彼を相談相手にしました。

隆盛はよろこんで、天皇のためにつくしました。

隆盛にとって、自分をたよりにしてくれる少年は、すべて、同じようにかわいいのでした。

そのわけへだてない態度が、さらに天皇をよろこばせました。

こうして隆盛は、新政府のために働いていました。

ところが、明治六年(一八七三)十月、隆盛のつもりつもった憤懣(ふんまん)がついに爆発し、親友の大久保利通と争ったあげく、大臣を辞める事件がおこりました。

それは、朝鮮にたいする政策をめぐり、意見が対立したためでした。

朝鮮と日本は、ずっと昔からつきあいがつづいていました。

明治維新ののち、日本の新政府は、朝鮮にたいし、

「これからの日本は、いままでの幕府にかわって、我々が政治を行う。

あなたがたの国も、そのつもりでつきあっていただきたい」と、知らせました。

ところが、朝鮮の政府は、

「我々は徳川幕府こそ、日本の正しい支配者であると考える。それ以外の政府など、相手にできない。

第一今度の新政府とやらは、西洋人としたしくして、なんでもむこうのまねばかりしている。

東洋人のたましいを、異人に売りわたしたような連中と、我々はつきあいたくない」

と、頭からその申しいれを、断わってきました。

そして日本からは、こちらのようすをよく説明するため、使者をおくりました。

ところが朝鮮の政府は、この使者をさんざん侮辱して、追い返してしまいました。

日本の政府は、朝鮮をどのように扱うべきかと、頭をなやませました。

土佐藩出身の板垣退助(いたがきたいすけ)は、会議の席で、

「朝鮮の態度は、無礼である。

このままにしておいては、彼らは、ますます増長し、かってなことをいいだすにきまっている。

いますぐ軍隊をおくって、わが新政府をみとめるよう、談判をすすめるべきである」

と強硬論をとなえ、これに賛成する者が、たくさんいました。

だが隆盛は、これに反対しました。

「おまちなされ。はじめから軍隊をだしで脅かすなどと、ちと気がはやすぎる。

朝鮮がわが政府をみとめないのは、こちらのことが、まだよくわからんからでごわそう。

これまでは、下っぱの役人などばかり使者につかわすから、むこうでも信用せず、埒(らち)があかぬのでごわす。

日本政府を代表する全権大使をたてて、朝鮮政府と、とくと話しあってみることが、先決ではごわさぬか。

大使になった者は、正式の礼装に身をかため、礼儀正しく交渉するべきじゃとおもい申す。

軍隊をおくるかどうかは、それからあとのことでごわす」

さらに、彼は言葉をつづけて、

「わが政府が西洋とつきあうのを、朝鮮政府がよろこばないのも、彼らが西洋のことを、よく知らないからでごわそう。 このままでは朝鮮は、世界の進歩から取残されて、気のどくなことになり申そう。

そのことも、とくと話してやるべきではごわさぬか」

と、熱心に主張しました。

一人が質問しました。

「なるほど、西郷さんのいわれるのはもっともだ。しかし一体だれが、その全権大使になるのですか」

それをきくと、隆盛は、ためらわず、

「このおいどんでごわす。どうか、この西郷隆盛を、日本政府の大使として、朝鮮へやってくださらんか」

と叫び、大きな目で、ギョロリと一座をみわたしたのでした。

隆盛のこのこたえをきいて、会議にでていた全員が、おもわずいきをのみました。

とにかく朝鮮は、日本の新政府を憎みきっているのです。

そこへ日本の大臣が、軍隊もつれずにでかけていったら、たちまちとらえられ殺されるか、牢屋にいれられるかする危険がありました。

それを覚悟で、隆盛はでかけようというのでした。

隆盛は、心の中で、

「朝鮮は、日本のとなりの国じゃ。これから先、ずっと仲良くしなければならん。

日本にも、しばらくまえまで、外国のようすを知らず、攘夷論をとなえる者が、たくさんおった。

朝鮮にも、きっとそげん人間がいて、日本政府のやりかたに、腹をたてておるにちがいなか。

そげん考えが間違っちょることを、おいどんに教えてくださったのは、斉彬さまじゃった。

今度はおいどんが、同じことを朝鮮の人たちに、教えてやらなきゃならん」

と考え、斉彬のこころざしを、朝鮮までのばすためとあらば、今度こそ命をすててもよい、と覚悟していました。

隆盛の決意をきいて、明治天皇は、

「それほど西郷が申すなら、全権大使として働いてもらおう。

しかし、その身に間違いがおこらぬよう、くれぐれも注意してほしい」

と、承認をあたえました。

こうして、隆盛の朝鮮ゆきが、ほとんどきまりかけていました。

ところがちょうどそのとき、隆盛とならんで、新政府の中心というべき、大久保利通(としみち)、岩倉具視(ともみ)、木戸孝允(たかゆき)などは、日本にいなかったのです。

彼らは、西洋諸国と条約をむすぶために、ヨーロッパとアメリカへでかけていたのでした。

彼らはゆくさきざきで、外国の目ざましい進歩をみて、あらためておどろき、

「日本はまだまだ、お話にならないくらい遅れている。

いまのままでは、とうてい西洋にかないっこない。何はおいても日本自身を文明化することが必要だ。

それが成功するまで、ほかのことに手をつけるべきではない」

と、痛感していました。

やがて、彼らは日本にかえってきて日本政府が朝鮮と、ことをかまえかけているのを知り、すっかりあわてました。

「とんでもないことだ。

いま西郷さんが朝鮮へいって、もしも殺されるようなことになったら、日本政府は体面にかけても、黙って引き下がることができなくなる。

軍隊をおくって、戦争しなければからなくなるだろう。

朝鮮と戦争を始めたら、清国やロシアがけっして黙ってはいまい。

残念ながら日本には、それらの国々まで相手にして戦うだけの力がない」

彼らは、ひそかに集って相談した結果、

「どんなことがあっても、西郷隆盛の朝鮮ゆきを、やめさせなければならない」

と、考えをかためました。

その後、開かれた政府の会議は、この問題をめぐって、大もめにもめました。

岩倉具視と大久保利通が、全権大使の派遣を、乱暴なとりきめだ、と非難したうえ、

「いま日本は国内のことに、全力をあげて取組むべきであります。

朝鮮との談判は、もう少し、あとにのばすべきであります」と、かわるがわる熱弁を振いました。

隆盛は、憤然としてたちあがり、

「いまになって、おはんたち、一体なにいわるる。おいどんは、朝鮮へ戦争しにいくのじゃごわさん。

話しあいをしにいくのじゃ。第一このことは、すでに天子さまのご承認をいただいちょるのでごわすぞ」

と反論し、たがいにゆずる気配は、つゆほどもありません。

しかし正直な隆盛と違って、岩倉具視ははるかに、悪どい策略を心得ていました。

彼は陰にまわって、太政大臣(いまの総理大臣)の三条実美(さねみ)をおどし、とうとうこれを辞めさせて、自分がそのかわりとなり、政府第一の権力をにぎってしまいました。

太政(だじょう)大臣は、公卿でなければならない決まりになっていて、隆盛にはこれをどうすることもできません。

そのうえで岩倉具視は、明治天皇のもとへかけつけ、

「陛下は、まだお若いから、ご存じございますまいが、このたびの全権大使をつかわすご決定は、大変危険なことでございます。

ぜひ、お取消しになってくださいませ。

そうでないと、日本は非常な苦難にみまわれましょう。

第一、西郷隆盛を、朝鮮などにやったら、かならず殺されるにちがいありません」

と、説きつけました。

何といっても明治天皇は、その頃、まだ少年です。

そうまでいわれると、いったんきめた気持ちが、ついぐらついてくるのも、無理のかいことでした。

それに天皇は、もともと、平和を愛する性質で、外国と戦争になることを、のぞんではいません。

だれよりもすきな隆盛が、殺されるときいては、なおのことでした。

とうとう、天皇は、まえの決定を取消し、朝鮮への大使派遣を、いったん見合わすことにしました。

隆盛は、堪忍袋の緒を切りました。

隆盛の身の上を心配してくれる明治天皇の気持ちは、うれしく感じましたが、命がけできめた方針を、中止させられたことは、何といっても我慢できませんでした。

とくに、親友の大久保利通と争うはめになり、また、岩倉具視のえげつないやりかたをみせつけられて、政治というものが、ますます嫌になってしまいました。

「政治というのは、天下のためだ、国家のためだ、という名目さえたてば、人殺しであろうと、泥棒であろうと、平気でやれるオオカミのような奴でなければ、とうていつとまらん仕事じゃ」

と、身にしみて感じました。

ついに彼は、大臣の辞表をつきだしました。

「おいどんは、もともと、すきでこの役目を引受けたわけではごわさん。

嫌だといったのを、一蔵どんはじめみんなが、ぜひにというて頼むから、仕方なく引受けたまででごわす。

おいどんの考えを間違っとるといわれらなら、おはんたちだけで、いいようにしなされ。

おいどんは、国へもどらしてもらい申す」

こういって、彼は、サッサと鹿児島へひきこもってしまいました。

朝鮮にたいし、隆盛よりもっと強硬な意見をとなえていた板垣退助や、佐賀藩出身の江藤新平なども、つぎつぎと辞表をだして大臣をやめました。

また、桐野利秋はじめ、薩摩出身の軍人や役人の多くが、

「西郷どんをおいだすような政府を、これ以上手伝うことはできん」といって官位をすてて、続々鹿児島へ帰りました。

15 西南の役 top

これまで、西郷隆盛の身の上には、何度も、激しい浮き沈みがありました。

「いやはや、おいという男は、上ったとおもえば落ち、落ちたかとおもえばまた押し上げられる。 みょうな運命にうまれついたもんじゃ」 彼は、苦笑してつぶやきました。

「しかし、もう、たくさんじゃ。今度こそ、落着いた、静かな暮らしがしたい。

これかぎり、二度と東京などへはゆかん。

やはりおいどんには、鹿児島が一番よかところじゃ。

ここに住んでちっとでも、世の中の役にたつ仕事がしたかもんじゃ」

そのために、どういうことをしようか、と思いめぐらせたあげく、

「おいどんが世界のことを知るようになったのは、みんな斉彬さまのおかげじゃ。

斉彬さまが、おいどんを教育してくださったのじゃ。おいどんも年をとった。

今度はおいどんが、薩摩の若者を教育する番じゃ。ひとつ、そのために学校をつくろう」

と、計画をたてました。 |

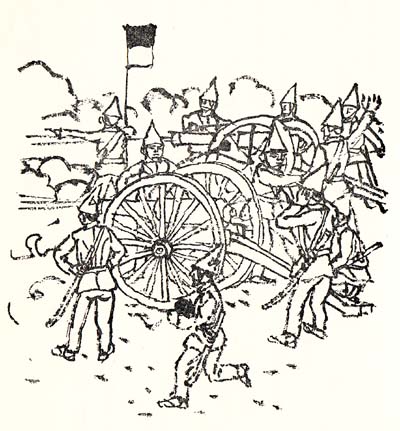

熊本城

|

明治維新の手柄によって、隆盛は、かなりのお金を朝廷からもらっていました。

それを全部つぎこんで、彼は“私学校”という学校をたてました。

かねて、隆盛をうやまい、また、隆盛のほうでも信用していた篠原国幹(しのはらくにもと)という男が校長になり、

東京からかえってきた桐野利秋や村田新八など、薩摩出身の軍人が、一緒に手伝うことになりました。

「同じ目的をもった者が一緒になり、正しいことのためには、一身をかえりみず、かならずこれを実行する。

朝廷をとうとび、人民を愛するというのが、本当の学問である。

そのことを忘れずに、研究をふかめ、その目的のためには、一致して困難にあたり、一同の正しさを証(あか)しする。

これが、“私学校”の精神である」

隆盛はそのように、生徒たちに訓示しました。

教育の一つとして、鹿児島の郊外の吉野原というところを開墾し、農業を行うことにしました。

それによって労働の尊さを、武士の子弟である生徒たちに教えようと思ったからです。

隆盛自身も彼らと一緒になり、馬をひき、肥おけをかつぎ、くわをふるって働きました。

着物のすそをからげ、手ぬぐいをかぶり、泥だらけで動きまわる姿は、普通の農家のおやじさんと、少しもかわりませんでした。

ですが隆盛は、年がら年じゅう、教育と労働だけにかかりきっていたわけではありません。

彼はすでに四十八歳でした。

かつて、沖永良部島に流されたとき、フィラリヤという寄生虫にとり疲れ、その病気が、だんだん悪くなっていました。

働きずくめに働いたら、体がまいってしまいます。

そこで、時々はいきぬきに、温泉へでかけて、のんびりとお湯につかりました。

また、犬をつれて、付近の山を歩き、狩りを楽しみました。

そういうとき、彼は、

「東京であくせくしとったのとは大違いじゃ。これこそ極楽じゃ」

と、いまの静かな毎日を、全く満足の思いであじわいました。

私学校は、年とともにさかんになり、明治十年(一八七七)になると、生徒の数が、二万人にもふえました。

そのありさまを知り、東京の政府は、心配になってきました。

「鹿児島の私学校は、政府にたいして、謀反をおこすつもりではないか。

西郷隆盛が大将になって、薩摩の武士どもが攻めてくると、大変なことにになるぞ。

そうならぬまえに、私学校をつぶしてしまわなければならない」と、考えるようになりました。

そこで、まず私学校のようすをくわしくさぐろうと、スパイをはなちました。

ところがそのスパイが、桐野利秋に、みやぶられてしまいました。

「こりゃ、おはん。一体、なんの目的があって、鹿児島へしのびこんだか。はよ白状せ」

私学校の生徒たちが、よってたかって、スパイをいためつけました。

とうとう、スパイは、こらえきれずに、

「私だけではありません。全部で七十人ほどの仲間が、鹿児島にはいりこんでいます。

その中には、西郷さんを暗殺するよう、命令されてきた者もいます」と、大変なことを自白しました。

私学校の生徒たちは、激怒しました。

「なに、西郷先生を暗殺するだと、東京の政府の奴どもめ、とんでもなかことを考えよる」

そして、彼らの中から、

「こげんまでされて、黙っている方法はなか。

おいどんたちみんなが武器をとり、東京へ攻めのぼって、政府の役人どもをとっちめてくれよう」

という、いさましい議論がだされ、

「賛成じゃ賛成じゃ」と、大部分の者も、これに同意してしまいました。

鹿児島の海岸に、政府の管理する火薬庫がありました。

私学校の生徒たちはそこへおしよせ、番人をなぐりたおし、扉をけやぶって、手に手に武器と弾薬をもちだし、それで武装して、出陣のしたくをととのえました。

ちょうどそのとき隆盛は、大隅半島の先のほうで、一人、のんびりと狩りを楽しんでいました。

まだ、電話も電報もないころですから、鹿児島てひどい騒ぎがおこったことなど、少しも知りません。

彼はその日、いつものように犬をつれ、鉄砲をもって森の中を歩いていました。ふと、うしろから、

「兄さん、兄さん」と、よぶ声がきこえてきます。

ふりかえってみると、一番下の弟の小兵衛が、汗ぐっしょりで息をきらせながら、おいかけてくるのでした。

「なんじゃ、おはん。鹿児島におったとじゃなかったか。一体、そのかっこうはどげんしたんじゃ」

「兄さん、それどころじゃなか。実は……」

小兵衛は、ハアハアいいながら、私学校の生徒たちが、戦争のしたくを始めたことを話しました。

「ウンッ、しもた……」

隆盛の顔から、サッと血の気がひき、彼はおもわず叫びました。

「おいどんが、これまで苦心してきたことが、みんなだめになってしもうた」

彼は、目のまえが、真っ暗になる思いでした。

桐野利秋や、若い私学校の生徒たちと違って、政府の内部のこともよく知っている隆盛には、政府の大軍を相手に戦うことが、どれほど困難であるか、よくわかっていました。

政府には、岩倉具視や大久保利通が頑張っています。

彼らのおそるべき実力も、身にしみて感じている隆盛でした。

しかし、いきりたっている私学校の生徒たちは、たとえ隆盛自身が鹿児島へいって、いくらいいきかせたとしても、もはやあとへひこうとはしないでしょう。

いや、政府のスパイを殺し、政府の火薬庫から武器をうばいとった以上は、かりに生徒たちが戦争をやめたとしても、政府の方が黙って引き下がるはずがありません。 |

大隅半島に一人で犬を連れて狩りにでた隆盛。

その頃、鹿児島では私学校の生徒が、政府の弾薬庫を襲った。

|

生徒たちをとらえて、片っ端から死刑にしてしまうにきまっています。

どっちにしても、もはやこのままではすまないことが明らかでした。

「仕方なかか、何事も天命でごわすよ」

彼は小兵衛を返り見て、あきらめたようにつぶやきました。心の中では、

「こうなってしもうた以上、たとえどげなことになろうとも、生徒たちを見殺しにはできん。

考えてみれば、おいどんは、これまでいくども死にそこなった人間じゃ。

斉彬さまのおあとを追おうとしてはできず、月照さまと身投げして、自分だけいきかえってしもうた男じゃ。

だが今度こそおいどんも、生徒たちと最後まで生死をともにしよう」

と、悲壮な決意をかためたのでした。

隆盛は、小兵衛と一緒に、いそいで鹿児島へ帰りました。

彼の姿をみると、軍服に身をかためた桐野利秋が、かけよってきて、

「先生、今度こそ、おいどんたちは我慢できん。これから東京へ攻めのぼるのを、どうか許してくだされ」

と、その理由を、いろいろ述べ始めました。

隆盛は、中途で手をあげ、

「半次郎どん、もうよか。おはんたちのよいと思うとおりにやりなされ。おいどんは、黙ってしたがい申そう」

と、さびしそうにこたえました。

それから作戦会議が開かれましたが、隆盛は、一言もものをいいません。

桐野利秋の提案で、まず、政府軍の駐在する熊本を、攻撃することにきまりました。

明治十年(一八七七)二月十五日、その日は、鹿児島で、五十年ぶりといわれた、大雪がふりました。

その雪をふんで、約三万の薩摩軍が、桐野利秋の指揮のもとに、進軍ラッパをひびかせながら、続々と鹿児島を出発しました。

隆盛は篭にのって、これにつきそってゆきました。

島津久光はその頃、鹿児島にひきこもっていましたが、どちらにも味方せず、中立をおしとおしていました。

桐野利秋の考えでは、

「熊本の政府軍は、わずか四千あまりにすぎん。

しかもその中には、薩摩出身のものが大勢から、彼らはこっちに味方して、熊本は数日で陥落するにきまっちょる」

ということでした。

ところがいざ攻撃してみると、桐野利秋の作戦は全く間違いであることがわかりました。

政府軍は予想外に手ごわく、しかも薩摩出身の守備兵も、こちらに味方してくれません。

いくら攻めたてて大熊本の敵陣は、びくともしませんでした。

薩摩軍が手こずっているうちに、薩摩軍をはるかにうわまわる、数万の政府の軍隊が、続々と東京からくりだしてきました。

その総司令官は、有栖川宮熾仁親王で、かつて江戸攻めのとき、隆盛と行動をともにした人です。

それがいまでは、敲と味方にわかれて、決戦をいどむはめになったのでした。

熊本郊外の田原坂(たばるざか)で、両軍は、激しい戦火をまじえました。

薩摩軍の意気ごみはすさまじく、政府軍のうちだす大砲の弾の中を、白刃をふるってくぐりぬけ、相手の陣地へきりこみをかけました。

しかし多勢に無勢でついにやぶれ、熊本をすてて退却することになりました。

それから薩摩軍は各地にふみとどまり、政府軍をふせごうとしましたが、それはかなわずズルズルと後退をつづけ、九月にはいってから、とうとう鹿児島へ逃げかえらなければならなくなりました。

政府軍は勢いを得て、鹿児島までおしよせてきました。

薩摩軍は、鹿児島市内にある城山へこもり、そこを陣地にして頑張りました。

城山の中腹に、小さな洞穴があります。隆盛は、そこにはいって、ここを薩摩軍の本部としました。

そのうちに、食物もとぼしくなり、握り飯と梅ぼししか食べられなくなりました。

しかし、こうなっても、隆盛の人気はおとろえません。

付近の住民たちが、政府軍の目をぬすんで、こっそりと、食べ物をはこんでくれます。

それでどうにか、飢えをしのぎました。

政府軍は、何度も降伏をすすめてきましたが、薩摩軍は受け付けません。