|

****************************************

井伊直弼 水戸天狗党 新撰組 島津斉彬 高杉晋作 徳川慶喜 西郷隆盛 坂本竜馬 榎本武揚 勝海舟 福沢諭吉 Home

筑波常治の高杉晋作

(『高杉晋作』筑波常治著/田代三善絵 伝記物語全集10 国土社 1969年刊)

筑波常治(つくばひさはる)

一九三〇年、東京にうまれる。

東北大学農学部を卒業、農業の歴史について勉強した。

歴史を動かしてゆくのはすぐれた人間であり、そういう人物の伝記を書こうと考えるようになった。現在、青山学院女子短期大学をはじめ、早稲田大学、法政大学などで、科学史の授業を受持っている。

主な著者に『日本農業技術史』『日本人の思想』『二宮尊徳』『ダーウィン』などがある。 |

|

|

|

はじめに top

長い長い日本の歴史で、明治維新ほど大きな、そして日本を新しい国につくりかえた出来事は、ほかにないでしょう。

この出来事に大きな力となった人が、たくさんいます。

そのなかには、みなさんの知っている、有名な人がいます。

しかし、みなさんはまだ知らないけれど、実は立派なはたらきをした人も、少なくないのです。

この本を読んで、そういう人たちのことを、いっそうよく知ってください。

そして私たちの生き方についてもう一度、考えてみましょう。

おわりに

ちょっとみたところ、大変快活で豪傑のようでいて、実は非常に寂しがり屋だったのが、高杉晋作であると思われてなりません。

体も、それはど丈夫ではありませんでした。

いま残っている写真をみても、顔の大変に長い、痩せた人だったことがわかります。

晋作が奇兵隊をひきいて馬にのって進軍したとき、だれかがこれをみて、

こりゃどうじゃ 世はさかさまに なりにけり 乗った人より 馬が丸顔

という歌をつくった、ともいわれているくらいです。

その痩せた体を、死にものぐるいではたらかせて、晋作は内外さまざまの苦難にゆらぐ長州藩を、見事に立直らせ、とうとう明治維新の主役にまで、ひっぱりあげることに成功したのです。

しかもじぶん自身は、この無理がたたって、維新の夜明けをまつこともなく、わずか二十九歳で死んでしまいました。

苦労だけして、いちばん損をした人ともいえるかもしれません。

だが、それだけに、いちばん偉大な人とも、いうことができるわけです。

1 怨みはふかき関ヶ原 top

明治維新のとき、長州藩は、薩摩藩と一緒に、一番活躍しました。

その長州藩を指導した人が、吉田松陰(しょういん)と高杉晋作(たかすぎしんさく)の二人です。

高杉晋作は、天保十年(一八三九)、長門国(ながとのくに)萩城下(今の山口県萩市)の、菊屋横丁でうまれました。家は、先祖代々、長州の殿さまの毛利(もうり)家に仕えている、身分の高い武士でした。

毛利氏の先祖が、戦国時代の有名な毛利元就(もうりもとなり)です。

毛利元就は、今の中国地方を、ほとんど一人で支配していた、日本でもっとも強い大名の一人でした。

ところが、元就の孫の輝元(てるもと)のとき、豊臣秀吉が死に、そのあと、徳川家康と石田三成(いしだみつなり)が、たがいに天下をうばおうとして、関ヶ原のいくさがおこりました。

日本中の大名が、そのどちらかの側に味方し、美濃(みの)国(今の岐阜県)関ヶ原で、天下わけめのたたかいが、くりひろげられることになったのです。

徳川家康のひきいる東軍には、加藤清正(かとうきよまさ)、福島正則(ふくしままさのり)をはじめ、黒田長政(くろだながまさ)、浅野幸長(あさのゆきなが)、池田輝政(いけだてるまさ)などの大名がくわわりました。

また、石田三成のひきいる西軍には、小西行長(こにしゆきなが)、安国寺恵瓊(あんこくじえけい)、大谷吉継(おおたによしつぐ)、宇喜多秀家(うきたひでいえ)、長曽我部盛親(ちょうそがべもりちか)、島津義弘(しまずよしひろ)などの大名が、味方しました。

そして、毛利輝元も、さそわれるまま、三成のほうについたのです。

当然、このいくさに勝ったほうが、豊臣氏にかわって、天下をとることはあきらかでした。

三成は、毛利輝元をおもてなき、西軍の総大将に、おしたてました。

西軍の大名たちのなかで、毛利氏が一番たくさんの領地をもち勢力があったからでした。

輝元は立派な武将でした。

しかし、いったん総大将を引受けてはみたものの、そのうち、だんだんと気がすすまなくなりました。

というのは総大将といっても名前ばかりで、実際は三成が自分一人で、西軍を動かしていることがわかったからです。

「総大将などとおだてられ、いざいくさにかってみたところで、私が天下をとれるわけではない。

天下は、石田三成のものになってしまうのだ。どうもばかばかしい話だわい」

そればかりか西軍にくわわった大名の誰もが、自分の一族の利益ばかりを考えて、かってなふるまいをしていることもわかってきました。

気乗りのしないまま、輝元はそれでも軍隊をひきつれ、自分の領地を出発し、大阪にやってきました。

そして、大阪城で一休みしていたところ、そこへこっそりと、東軍の密使が、輝元にあてた家康の手紙をもって、たずねてきました。

「このたびのいくさは、かならず、わが東軍がかちます。

なぜならば、我々東軍一同は、かたく団結しているからです。

それに引き換え、あなたのくわわった西軍のほうは、誰もかれも、自分の利益だけを考えて、いっこうに足並みがそろわないのではありませんか。

いかがでしょうか。そんな西軍には、いいかげんにみきりをつげたほうが、輝元どののおためではありませんか。

実はこの私は、輝元どのにたいし、まえから、大変好意を感じていました。

負けるとわかっている西軍に、あなたがみすみすとくわわって、みじめなありさまになるのを、黙ってみていることができません。なんとかして、助けてあげたいと思います。

しかし、あなたはいまとなっては いったん総大将を引受けた立場であり、三成にたいする義理からいっても、中途でやめるわけにはゆかないでしょう。

だが、ここにひとつ、うまい方法があります。

すなわち、あなたは何か適当な理由をつけて、大阪城にとどまりなさい。

関ヶ原の戦場に、でてきてはいけません。

あなたが、実際のいくさにくわわらないならば、あとは、私が、じょうずにとりはからいましょう。

あなたに、ご迷惑はかけません。毛利家の領土は、全部これまでどおりにし、これまでとかわらぬ日本一の大名として、あなたを優遇することを、約束します……」

家康の手紙にはそんな意味のことがかいてありました。輝元は、これをよんで、

“なるほど”と思いました。

「確かに、このありさまでは、西軍にかちめはない。

まけるときまったいくさをやって、領土を失ったりしたら大変だ。

家康のほうから、こんなことをいってきたとは、まことに幸いというものだ。

よし、これにしたがって、私は、大阪城からうごかずにいよう。

そうすれば、どっちにころんでも、いままでどおりの身分でいられるわけだ」

輝元は、すぐに三成のところへゆき、なにくわぬ顔をして、

「味方の足並みは、みだれています。このぶんだと、いつ、裏切者がでるかしれません。

私は大阪城にいて、ほかの大名たちを、監視することにします」

と、申入れました。

はたせるかな、関ヶ原のいくさで、西軍は大まけにまけて、総くずれとなりました。

輝元は、その一部しじゅうを、大阪城でながめながら、

「やれやれ、危ないところだった。全く、関ヶ原にゆかないでよかった、よかった。

これで、わが毛利家も、昔どおりに安泰じゃ」

と密かによろこびました。

ところが、実はこれこそ、家康のしかけた罠(わな)だったのです。

家康は、かねてから、

「中国地方は、朝鮮をはじめ、外国と交通するさいの要路である。

また瀬戸内海に面して、四国や九州の大名を押えるのに大切なところである。

それを、毛利氏などにあたえておいては、何かと危険である。

毛利氏から中国地方を取上げて、かわりに、徳川家に昔から仕えている家来に治めさせたと考え、その機会をねらっていたのでした。

い」

関ヶ原のいくさが終ったとたん、家康は、輝元にたいする態度を、がらりとかえました。

「そのほうは、石田三成に味方し、しかも総大将を引受けた、まことにふらちせんばんな奴じゃ。

領土を全部没収するから、さようここらえよ。もちろん、毛利家をとりつぶす。

ただ、そのほうの命だけは、助けてやる。ありかたいと思ってどこへなりと、かってにゆくがよい」

家康からの使者が、そういう言葉を伝えました。

すでに、領地にかえっていた輝元は、これをきいて、びっくりしてしまいました。

「一体、なにをおおせられますか。これでは、約束が違うではありませんか。

この前のあなたさまのお手紙では、大阪城を動かずにいるかぎり、毛利家は安全であり、領地は昔どおり、あたえてくださる、ということだったではありませんか」と、必死に頼みました。

輝元があまり熱心にたのむので、さすがの家康も、とうとう折れました。

「その方がそれほどまでにもうすならば、毛利家のとりつぶしは止めにしよう。

そのかわり、領地の大部分は取上げる。

今後は周防(すほう)と長門(ながと)の二国だけ、輝元にあたえるから、へんな企(たくら)みなどおこさず、おとなしくくらすように、といえ」 |

関ヶ原の戦いで毛利輝元は西軍についたため、中国地方の巨大な領地が、家康の狸親爺に

騙されて、山口県だけに減されてしまった。

|

毛利家は、こうして、やっとのこと、とりつぶしをまぬがれました。

しかし、それからのもの生活は、大変でした。

なにしろ、中国地方のほとんど全部をおさめていた大名が、にわかに、今の山口県にあたる防長二ヵ国だけしか、もてないことになったのです。

全くもって、みじめなありさまでしか。

殿さまが、貧乏になったそのしわよせは、家来たちの生活にふりかかってきました。

毛利家の武士たちは、殿さまからなかなか俸禄(給料)をあたえてもらえず、内職などして、細々とくらさなげればなりませんでした。

今、山口県の萩市あたりは、夏ミカンの産地として知られています。

これも、その昔、武士たちが、内職に植え始めたのが始りでした。

武士たちは、そんな毎日をおくりながら、

「これというのも、あの家康のタヌキ親爺めのおかけだ。なんというひどい親爺だろう。

この怨みを、けっして忘れぬぞ。いつの日にか、かならず、かならず、かたきをうってやる……」

と、いくども、つぶやいたのでした。

この家康をはじめ、徳川一族にたいする怨みは、それ以来、長州の人々の間に、子孫代々受継がれてゆきました。

明治維新のとき、長州藩が、まっさきに徳川幕府とたたかい、とうとう、これを討ち倒したのも、もとをたどれば、長い間のこういう怨みが、つもりつもっていたからでした。

2 ぐれかけた少年 top

高杉晋作は長州の身分の高い武士の子供として、おさないころから、徳川幕府にたいする怨みを、植付られながら育ちました。

晋作の下には、三人妹がいましたが、男の兄弟は、彼一人だけで、たった一人の跡取息子ですから、お父さんやお母さんは、晋作を大変かわいがりました。

晋作は、手のつけられない、わがまま坊主でした。しかし、ただのわがままではありません。

よく、あまやかされて育った人間は、本当はいくじがなく、弱い者のまえで威張りちらすくせに、自分より強い者のまえにでると、たちまちなきべそをかくものです。

晋作はそういう子供ではありませんでした。

生まれつき、しっかりしたところがあり、なかなか気の強い少年でした。

また他人のこわがることか、わざとやって、得意になったりしました。

晋作は、子供のころ、しばしば郊外の仕置場へ、こっそりと出かけてゆきました。

仕置場(しおきば)というのは、悪いことをした人が、死刑になる場所です。

死刑になる罪人は刀で首をきられるのでした。

仕置場のちかくの木の陰からみていると、うしろ手にしばられた罪人が、役人たちにひきたてられてやってきます。

「なんでえ、なんでえ! ころせるものならころしてみろ。

かならずばけてでて、おまえたち一家に、たたってやるぞ」

罪人たちははじめは強そうに、役人たちにあたりちらします。

だが、そんなことをわめいていた者も、地べたにすわらされ、いざ、首をきられるまえになると、それまでの勢いはどこへやら、

「私は悪いことをしていません! かんにんしてください。助けてください!」

と、叫びだすのでした。なかには、

「お母さん、お母さーん、助けてっ!」

と、大の男が、なりふりかまわず、泣き叫ぶこともありました。

しかし、そんなことになれっこの役人は、相手にしません。

黙って、無慈悲にも刀をふりあげ、“えいっ”という気合もろとも、ふりおろします。

と、そのとたん、いままでなき叫んでいた罪人の頭が、“ガシッ”と、無気味な音をたてて、まえにころがりおちるのでした。

すると、きりはなされた首もとから、まっかな血が、サーツとふきだします。

おとなでも目をそむけたくなるような、むごたらしい光景でした。

ところで晋作は、そういう罪人のころされる場面を、いつもものかげから、じいっとながめ続けていたのです。

彼自身にも、なぜかわかりませんが、なにかこわいという気持のうちに、なんとなく続々するような、小気味よいおもいがしてくるのでした。 |

仕置場は罪人の首をはねる場所ですが、

晋作はそこへこっそりのぞきに行ったりした。

|

親戚で、法事が行われるとき、晋作は高杉家の跡取として、しばしば、そういう席へよばれました。

仏壇のまえで、ぼうさんが、一生懸命おきょうをあげています。

親戚の人々が、その前にかしこまって、頭をたれています。

晋作には、退屈でたまりません。はやくおわらないか、とじりじりしていました。

法事が終ったあと、かならずごちそうがでます。晋作が法事にいったのは、それがめあてだったのです。

ようやく法事がすんで、まちにまったごちそうがだされると、晋作はたちまち元気になり、それをむしゃむしゃとたいらげました。

ご飯でもお汁でも、何杯も何杯も、おかわりをしました。気にいったおかずがあると、

「これぱうまい、これはうまい……。ぜひ、もう一皿ください」

と遠慮なく、家の人にねだりました。

その頃、“武士はくわねど高楊枝(たかようじ)”などといって、さむらいの子供が、食べ物をがつがつ食べるなど、いやしいことである、と考えられていました。

晋作は、そんなことに、とんちゃくしません。

親戚の人々は、あきれてしまい、

「礼儀を知らぬ子供だ。あきれた奴め!」

と、顔をしかめました。

晋作のような子供は、ともすると、ぐれて非行の道にはしりやすいものです。

確かに晋作は、そのままほうっておくと、手のつけられない不良になってしまったかもしれません。

晋作は腕っぷしの強いことにあこがれました。

そして剣道の稽古をはじめました。

晋作が剣道の稽古をはじめて、しばらくしたころ、萩の町へ斎藤新太郎という剣道の達人が旅してきました。

その頃、江戸に斎藤弥九郎という、ゆうめいな剣道家がいました。

新太郎は、その弥九郎の息子で、お父さんとおなじように、すぐれた腕前をもっていました。

そこで長州藩では、よい機会だとばかりに、斎藤新太郎を客人としてむかえ、藩の腕自慢の武士たちと、他流試合を行わせました。

斎藤新太郎の腕前は、なるほど、すばらしいものでした。

長州藩では、達人といわれていた連中が、次々と相手になりましたが、一人として勝てません。

ふだん、ならぶ者なき豪傑などといわれていた人々が、まるで子供のように、たわいなく打ち負かされてしまいました。

これをみていた晋作は、新太郎の強さに、舌をまきましたが、同時に、くやしくてたまらなくなりました。 |

晋作は強くなることにあこがれ、剣道の稽古は熱心だった

|

「長州には、武士がたくさんいる。だのに、一人として斎藤先生にかてぬとは。

一体、なんということだ。これでは、長州ざむらいの名がすたるわ。

よーし、今にみていろ。この私が、かならず強くなり、いつの日か、斎藤先生をきっと負かしてみせるぞ」

こうして彼はますます一生懸命、剣道の稽古にはげみました。

しかし、身分の高い武士の子供は、学問もおこたることを、許されませんでした。

長州藩には“明倫館(めいりんかん)”という学校がありました。

多くの藩に、その藩で経営してしる学校があり、これらは“藩校”とよばれましたが、明倫館はそのひとつだったのです。

つまり、長州の一流校でした。身分の高い武士の子供が、この学校に入学することができました。

明倫館では、むずかしい漢文でかいた教科書をつかって、授業が行われました。

先生がいかめしい顔をして、教科書をよんでゆくと、生徒は、一生懸命、それを暗記しました。

試験がたびたび行われて、教科書をよく暗記した者ほど、よい点熬がもらえるのでした。

その成績によって、生徒には、いろいろな位(くらい)があたえられることになっていました。

一番成績のよかった者は、舎長(しゃちょう)とよばれました。今の級長のことです。

そのつぎの者は、居寮生(きょりょうせい)とよばれました。

居寮生のつぎが入舎生(にゅうしゃせい)で、それより下の者は大学生とよばれました。

つまり呼び方ひとつで、その生徒の成績が、いっぺんにわかってしまう仕組だったのです。

晋作にはこれが、はなはだ気にいりませんでした。

「面白くもない、こんな教科書を暗記して、一体なにがえらいのだろうか」

舎長や居寮生になって、得意になっている連中をみると、晋作はつばをひっかけてやりたいほど、癪(しゃく)にさわりました。

しかし、まけん気の彼は思いました。

「私がただの大学生のままで、あいつらの悪口をいっても、“なんだ、自分がなれないもので、やっかんでいるのだ”と、かえってばかにされるのがおちだ。

それも、癪(しゃく)にさわる。

悪口をいうまえに、私だってあれくらいすぐなれるということを、まず証明してやろう」

そこで彼は勉強に精をだしました。

成績はたちまちあがり、まもなく入舎生になることができました。

しかし、入舎生になったものの、教科書の暗記を、面白いとは、すこしも思いません。

勉強すればするだけ、なんだか、ますますばかばかしくなってきて、晋作はやりきれませんでした。

こうして彼は、世のなかのことが、なにもかも面白くなくなってきました。

そのため、やたらに人にあたりちらし、乱暴をするようになりました。

このありさまをみて、お父さんは、大変心配し、晋作にむかって、

「人間というものは、生まれつきどうしても性質にかたよりがある。

そして、世のなかのことがなにもかも気にいらず、人を不快にさせるような事ばかり、するようになりがちだ。

しかしながら、幸いなことに、人間には修行ということがある。

修行によって、うまれつきの性質をかえることが必要なのだ。

このことを、よくこころえて、おまえも心配をかけぬような人間になってもらいたい」

と、くりかえし、言い聞かせました。

また、晋作のお爺さんも、孫にむかい、

「高杉家は、身分の高い家なのだ。

その跡取ともあろうものが、人にうしろゆびさされるような事ばかりしては、ご先祖さまに申しわけないぞ。

だいいちお父さんの名前に、傷がつくではないか。

どうか考えなおして、お父さんのあとを、立派につげるような武士になってくれ」

と、口をすっぱくして、いいかがせました。

しかし、いくら言われても、晋作のおこないは、いっこうに改まりませんでした。

「お爺さんもお父さんも、ようするに、平凡な人間にすぎないのだ。

だから、あたり前の事ばかりいって、それで、充分だとしているのだ」

晋作は、かえってますます反抗的になってしまいました。

このままでいったら、本当に不良少年になったことでしょう。

ところがそのとき、彼のまえに一人の偉大な先生が現れたのでした。

その先生は、晋作の人生に、新しい目標をあたえてくれました。

そして、どこにももってゆきようのなかった不満を、見事にときほぐしてくれたのです。

3 長州一の吉田松陰 top

その先生の名は、吉田松陰(よしだしょういん)といいました。

二人がはじめてあったとき、晋作は十九歳、松陰は、まだ二十八歳のわかさでした。

松陰は、晋作よりも、ちょうど十歳だけ、年上だったのです。

吉田松陰は、長州藩の身分のひくい武士の子供で、幼名を杉虎之助(すぎとらのすけ)といいました。

のちにおじさんの家の養子になり、吉田寅次郎(とらじろう)と名を改めました。

松陰というのは、その号です。

松陰のI族はけっして、身分の高い家柄ではありませんでしたが、たくさんの学者が世にでていました。

松陰が養子にいった吉田家は、山鹿流(やまがりゅう)軍学を、代々研究している家でした。

山鹿流の軍学とは、忠臣蔵で有名久大石内蔵助の先生であった山鹿素行(やまがそこう)の考えだしたいくさの方法です。

江戸時代の学者は、家によって研究する問題が定まっており、お父さんが研究したことを、その子供が受継ぐきまりになっていたのでした。

松陰は、頭のよい子供でした。

しかも、お父さんやおじさんが、きびしい教育で、彼をきたえました。

そのかい、かあって、松陰は、多くの知識を、ぐんぐん身につけてゆきました。

そして、十一歳になったとき、山鹿流の軍学にかんしては、長州藩のなかで、その右にでる者はない、といわれるほど、秀才のほまれを、ほしいままにしました。

そして、ついには、まだ少年の身でありながら、明倫館(めいりんかん)で自分の兄さんやお父さんほども年上の生徒たちをまえに、山鹿流の講義を行うまでになりました。

松陰のほまれ高いことをきいて、殿さまの毛利敬親(たかちか)は、

「そういうすばらしい少年がいるのならば、ぜひ呼んでみよ。その者の講義をききたい」

と、言い出しました。

そこで松陰は、殿さまのまえで、講義を行うことになりました。

これを、御前講義といいます。学者にとって、非常な名誉でした。

しかし、なかには、殿さまのまえにでると、すっかりかたくなってしまい、準備してきたことの半分もいえない人が、少なくおりませんでした。

だが、松陰はへいきでした。十一歳の少年とはおもえぬ、堂々たる態度で、自分の知っている山鹿流の内容をかたりました。

殿さまの敬親(たかちか)もすっかり感心して、講義が終ってから、家来にむかい、

「学者の講義などというと、たいてい退屈で、ねむけを追払うのに苦労する。

だが、吉田寅次郎の講義だげは、別格だ。

あれは面白い。おもわず、ひざをのりだしてきした」

と、大変ほめました。

松陰の評判は、ますます高くなりました。

しかし、彼はこれだけで、満足したりはしませんでした。 |

吉田松陰は11歳の時、お殿様の前で

軍学の講義をして褒められるほど、

頭もよく話すのも上手だった。

|

「山鹿流軍学について、長州では私とならぶ者がいないかもしれない。

だが、日本はひろいのだ。

よその土地には 私よりもすぐれた学者が、きっといくらでもいるに違いない。

そういう、すぐれた学者たちから教えをうけ、私の知識をますますみがかなければならない。

ちょうど剣道の稽古をする者が、武者修行にでるように、私は学問をみがく旅にでよう。

武者修行ではなく、“学者修行”にゆくのだ」 |

松陰は、藩庁の許しをえて、まず九州へわたりました。

九州各地を旅しながら、軍学にかぎらずどんなことでも、有名な学者がいるときくと、かならずいって教えをこいました。

旅を続けていると、日本がいかにひろいかが、身にしみて感じられました。

まだ、長州ではあうことのできないすぐれた学者たちが、たくさんいることにおどろきました。

「長州だけにいては、お山の大将で満足してしまうところだった。旅にでて、本当によかった」

彼は、しみじみそう思うのでした。

松陰は、およそ四ヵ月にわたる旅をおえて、いったん長州に戻りましたが、今度は、すぐまた、江戸へゆきたい、と考えるようになりました。

なんといっても、日本で一番すぐれた学者たちは、江戸に集っているに違いないからです。

望みがかなって、江戸へでた松陰は、そこで佐久間象山(さくましょうざん)とであいました。

象山もまた、軍学にかんしては、有名な人でした。

しかし、それだけでなく、西洋の学問について、彼は、くわしく研究していました。

西洋の新しい科学や技術を、大変よく知っている人でした。

なかでも、写真に、ふかい興味をもち、薩摩の殿さまの島津斉彬(なりあきら)とならんで、日本に写真をひろめた先駆者でもありました。

松陰は、この象山のもとで、西洋の勉強をすることになりました。

ところが、知れば知るだけ、これまで勉強してきた山鹿流軍学では、西洋人とたたかえないのではないか、という疑問がおこってきました。

「西洋では 加わった武器をどんどん発明し、いくさのすすめかたにも新しい方法が取入れられている。

ところが山鹿流軍学は、日本古来のやりかたそのままの、刀と弓矢で戦う方法にすぎない」

そして、松陰は、だんだんと、

「山鹿流軍学はもはや過去のものだ。もっと新しい学問をやらなければ、これからの世のなかには役だたない」

と、信じるようになってきました。

松陰は、あせりました。

しかし、吉田家は、もともと山鹿流軍学を研究することに、さだめられている家柄です。

それいがいの軍学は、研究してはならないことになっていました。

いまからみると、自分のすきな学問を、自由にやればよさそうですが、封建時代には、そういう自由がなく、大変窮屈な決まりだけがあったのです。

松陰はなやんだすえ、ついにこのうえは、家をとびだして、新しい研究をしなければならない、と思うようになりました。

しかし、そんなことを、自分の家族や親戚はもとより、藩の上役たちにしても、到底許してくれるはずがありません。

家をとびだす以上は、同時に藩をもとびださなければならず、つまり脱藩を行わなければなりませんでした。

脱藩とは、その頃の法律で、大変おもい罪とされていました。松陰も、さすがにためらいました。

しかし、新しい学問をやりたいというおもいは、ますます強くなり、どうしても押えられなくなりました。

彼は藩の許しをえないまま、おもいきって江戸の宿舎をぬけだし、思うままに各地を旅して、知識をみがこうと決心しました。

松陰は、それを実行しました。

彼はまず、江戸をあとに、東北地方へむかいました。

その途中の水戸で、会沢正志斎(あいざわせいしさい)という学者にあいました。

正志斎は、水戸藩の青年たちの間で、一番人気がある、という評判でした。

正志斎という人は、根っから、西洋を嫌いぬいていました。

「西洋人はどれもこれも、不潔なやつばかりである。そのようなものどもを、日本に上陸させては、絶対にいけない」

とかねてから主張し、また、

「これからの政治は、幕府の独裁ではだめである。

幕府が政治を続けているかぎり、かならず西洋人は、日本にはいりこんでくる。

政治の中心を、京都の朝廷にかえなげればいげない。

それこそ日本の正しい姿なのだ。

その正しい姿にもどったうえで、西洋人を、一人としてこの国にいれぬよう、みんなでがんばらなければならないのだ」

と、心から信じていました。

正志斎の熱っぽい言葉に、水戸の青年たちは みな感激してしまい、よるとさわると、

「どんなことがあっても、西洋人を我国にいれてはならぬ。

西洋人がはいってきおったら、我々は団結しておいだしてしまおう」

と、主張しあっていました。

このように、西洋人をきらい、彼らを絶対日本にいれるまい、とする考えかたを、“攘夷(じょうい)論”とよびます。

松陰も、正志斎にあって、その話をきいたとき、彼のちからづよいはなしかたに、すっかりひきこまれました。

とくに、徳川幕府の独裁ではだめだ、という説には、大変心を動かされました。

長州で育った松陰は、やはり徳川幕府がきらいだったからです。

けれども、正志斎(せいしさい)の西洋にたいする考えには、ついてゆけないと思いました。

松陰は、すでに江戸で佐久間象山(ぞうざん)から、西洋文明のすばらしいことを、いろいろと教えられ、いくら武士たちがはりきってみたところで、昔ながらの弓矢や刀をふりまわしているのでは、西洋人の軍隊とたたかえるわけがないということを、よくわきまえていたからです。

象山も正志斎も、すぐれた学者でした。

すぐれた人々のさまざまにちがう意見をきいて、松陰は悩み、考えぬきました。

そして象山からおそわった西洋の知識と、正志斎から植付られた攘夷論とを考えあわせながら、自分なりにひとつの目標を見い出そうとしました。

「これからの日本は、ただ攘夷論を唱えるだけではだめだ。

西洋の国々とつきあいをしなければならない。

ただし、西洋のものなら、なんでもよい、とわけもなしにあこがれたり、あるいは、彼らのちからに恐れをなして、いいなりになったりしては、絶対にいけないのだ。

まず、西洋と付き合うまえに、日本が、かれらにばかにされぬだけの国力を、たくわえていなければならないのだ。

そうしてこそ、すすんだ西洋の国々と、はじめて、まともに付き合うことができるのである。日本の国力をつよめるためには、西洋のよいところを、どんどんまねしなければならない。しかし、それと同時に、日本のよいところをよくわきまえて、これを失うことがないように、行わなければならない。

だが、その仕事を、幕府にまかせておいてはたよりない。な、かいあいだ、権力をほしいままにしてきた幕府はわがままになるばかりで、日本の運命など、ほんとうには、考えていないのではないか。

やはり、会沢正志斎どののいうとおり、朝廷を中心にした、新しい政府をつくらなければだめだ」 |

この松陰の考えかたが、のちに、高杉晋作にも受継がれることになりました。

4 松陰、密航に失敗 top

同じころ、国元の長州藩では、松陰が無断で江戸をとびだしたことが知れて、上役たちは、ひどくおこりました。

「ふ届きなやつめ、か!・ すぐ役人をつかねして、松陰をさがしだせ。ひっとらえて、きびしく罰せねば、ほかの者にたいしても、しめ≒かつかなくなる」

しかし、そういう重臣たちの意見を押えたのは殿さまの毛利敬親でした。敬親は、前々から、松陰の才能を認めていたからです。

敬親は、いきりたつ重臣たちにむかい、

「このたびの寅次郎のおこないは、許しがたいことであるが、あの男は、あの男としての考えもあって、やったことであらう。ことをあらだてずに、しばらくすきなことをさせてやれ。諸国への旅を、このままフづけさせてやるがよい」

殿さま弌 そう言い出したもので。重臣たちも、しぶしぶ承知しました。おかけで松陰は、さらに旅さきで、勉強を続けることができました。

松陰は、方向をかえて、今度は西へむかいました。江戸を通り過ぎ、東海道へでて、近畿尨方にやってきました。そして、各地の学者にあって意見をたたかわせ、そのうえでまた、江戸に戻りました。ところが、それからまもなく、“黒船騒動”がおこりました。

嘉永六年(一八五三)、アメリカのペリー提督气軍艦をひきいて、江戸湾(今の東京湾)のちかくに現れ、日本にたいし、開国をもとめてきたのです。

江戸時代のはじめから、日本は、鎖国をつづげていました。鎖国とは、外国とつ気合をしないことです。ペリーは、それにたいし、アメリカと交際せよ、という要求をつきつけたのでした。

ペリーは、これまで日本の誰もが、まだみたこともないほど大きな、鋼鉄製の軍艦をつらねて、現れたのですから、人々のおどろきようといったら、大変なものでした。

江戸の町中は黒船のうわさでもちきりとなりました。

ペリーが、今すぐ水兵たちを上陸させて、いくさをはしめるかもしれない、といううわさもながれました。

松陰は、このありさまをみて、じっとしていられなくなりました。

彼は自分の目で、黒船をしかとみたい、と思いました。

ちょうど黒船は、浦賀の沖合に停泊していました。松陰は、江戸から、夜を日についで、浦賀へいそぎました。

そして、はるか沖にうかんでいる軍艦をながめました。

軍艦は、まさにうわさどおり松陰がこれまでみたこともないような、堂々たるものでした。

「象山先生のいっていたとおりだ。西洋人は、ものすごい武器をもっている!」

松陰は、西洋文明の実力を、いまさらのように、おもいしらされた気持でした。

そのとき、ふと、彼の心に、

「ひとつ、あの船にのって、私自身が西洋へいったらどうか。

そして、外国を直接ながめ、彼らのすぐれたところをまなびとってくる。

そのようにしなければ、日本は、到底外国においつけないだろう」

という考えが、うかんできたのでした。

もとより、この考えも、そのときはほんのおもいつきにすぎませんでしたが……。

鎖国のおきてをやぶり、無断で外国などへゆこうものなら、一体どんなおもい罰に合わされるか、しれたものではありませんでした。

一方、幕府は、なかなか方針がきまらず、ペリーのもとめにたいし、はっきりした返事ができないありさまでした。

ペリーは、しびれをきらし、

「それでは、しばらくのあいだ、あなたがたに、考える時間をあたえましょう。

私は来年もう一度やってきます。そのときまでに、なんらかの回答がだせるようにしておいてもらいたい」

といいのこして、また軍艦をつらね、日本からたちさってゆきました。

幕府としては、それからすぐ、真剣に回答を考えなければならないのが本当でした。

ところが、ペリーがかえってしまうと、もう安心して、いたずらに月日をおくるばかりのありさまでした。

はたせるかな、安政元年(一八五四)、前年の予告どおり、ペリーは、再び軍艦をひきいて現れました。

そして、またまたあわてだした幕府にたいして、“さきに申入れた要求についての返答はどうか”ときびしくせまりました。

一方、松陰はその一年の間に、外国へゆきたいという望みが、しだいに強くなってきました。

ペリーがまたやってきたことをきくと、ついに、いてもたってもいられなくなりました。

松陰はかねての計画を、いまや実行にうつすべきだ、と決意しました。

もちろん、ほかの者にはないしょでした。

だが松陰は、たった一人だけ、金子重輔(かねこじゅうすけ)という青年に、自分の計画をこっそり打明けました。

重輔は長州藩の足軽の子でしたが、かねて西洋のことに、興味をもち、松陰とは同志であったのです。

松陰の計画をきいた重輔は、びっくりしましたが、すぐに目を輝かせて、

「それならば、ぜひ私も、一緒につれていってください」

と、頼みました。

ペリーはその頃、伊豆半島の下田の沖合に、艦隊を停泊させていました。

松陰と重輔は、江戸をてて、いそいで下田にゆきました。

もとより、ことは密かに、行われなければなりません。

松陰と重輔は夜がふけるのをまち、それからこっそりと小舟にのり、ペリーのいるポーハタン号へむかいました。

その夜の下田は、ものすごい風がふ大海はあれていました。松陰と重輔は大波にもまれながら、一生懸命ろをあやつり、やっとのことで、ポーハタン号まで小舟をこぎよせました。

苦心して甲板にはいあがった二人は、おどろいて出てきた通訳に、自分たちの望みを伝えました。

通訳はびっくりして、ペリーに報告しました。

ペリーは、しばらく考えていましたが、やがて二人の頼みを、断わることにきめました。ペリーには、二人の日本青年の、熱心な気持が、けっしてわからないわげではありませんでした。

しかし、ペリーは、幕府との交渉を、なによりも大事に考えなげればならなかったのです。

「日本の法律をやぶった密航者を助けたりしたら、幕府との関係がまずくなる。

これは絶対に、さけなければならない」

ペリーは、そう判断しました。

ペリーにことわられても、松陰と重輔は、まだあきらめず、

「どうか、あなたの船で、私たちをアメリカヘおつれください。

私たちは、アメリカがすぐれた国であることを、よく知っています。

その実際を、この目で確かめてきたいのです」

とくりかえし頼みましたが、ペリーの返事は、すこしもかわりませんでした。 |

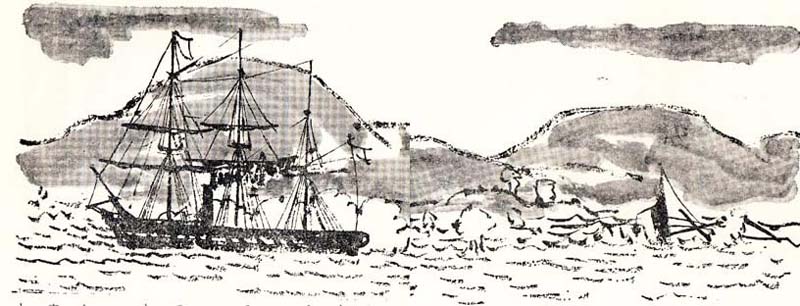

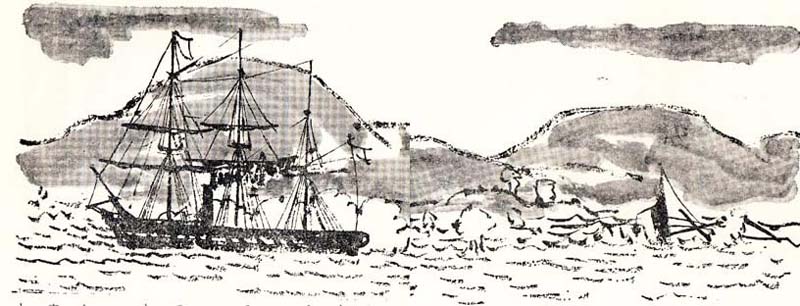

松陰と重輔は、下田沖に停泊中の黒船に

小舟で近づき乗り移って、ぺリーにアメリカに

連れて行ってくれと頼んだが、断られた。

|

松陰と重輔の二人は、とうとう、引き返さなげればならなくなりました。

ところが、いざかえろうとすると、二人が浜辺からこいできた小舟が、いつのまにか、みえなくなっています。

大波にながされて、どこかへいってしまったのでした。

ペリーは軍艦のボートをおろし、水兵をつけて二人を下田の岸辺まで、おくりとどけてくれました。

こうして松陰と重輔は、ぶじに下田の浜辺へ戻りました。

だが、おちついて考えてみると、自分たちの立場の、大変危険であることがわかりました。

問題は、あの流されてしまった小舟のゆくえでした。

「小舟のなかには外国ゆきのため用意した、わずかの荷物がある。そのなかには、自分たちの名前をかいたものもはいっているのだ。

もしもあの小舟が、どこかの浜辺に流れついたら、私たちの企てが、わかってしまうに違いない」

いろいろ思案したすえ、二人は

「どうせのことなら、いさぎよく、こちらから自首してでよう」

と、決心しました。

こうして、松陰と重輔は、夜のおけるのをまって、下田の奉行所へゆきました。

奉行所の役人たちは、わけをきいて、すっかりおどろきました。

すぐ二人をとらえて、牢屋にいれました。

だが、鎖国のおきてを破って、断わりもなしに外国へゆこうと企てた者など、あとにもさきにも、一人もありません。

役人たちは、一体どういう罰にあわせたらよいのか、けんとうがつかず、困ってしまいました。

とにもかくにも、江戸へつかいをやって、幕府の上役にうかがいをたてたところ、幸いにも上役のなかに、松陰と重輔に同情する人がいて、

「二人のしたことは、はなはだよろしくないが、しかし、けっして悪意があっての企てではあるまい。

一命を助けて、長州藩に引き渡すのがよかろう。

その後の処分は、長州藩にまかせよ」

と、回答してきました。

奉行所ではすぐ長州藩の重役をよびつけ、二人の身柄を、引き渡しました。

重役は、すっかり恐縮しきって、奉行所の役人に、ひらあやまりにあやまり、そのうえで、二人を本国へおくりかえすことにしました。

松陰と重輔の二人は、罪人をいれる唐亢篭にのせられて、郷里の萩へ運ばれました。

萩までは、いく日もいく日も、旅を続けなければなりませんでした。

途中一行は、宿屋にとまります。

しかし、へやにねるのは、つきそってくる見張りの役人たちだげで、罪人である松陰と重輔は、唐丸篭(とうまるかご)にいれられたまま、一晩じゅう土間におかれていました。

しかし松陰は、役人たちがねむってしまったわずかの時間を、無駄にはしませんでした。

彼は、この時間を利用して、重輔を相手に講義をはじめました。

講義といっても、唐丸篭のなかには、書物一冊、あるわけではありません。

松陰は、記憶だけをたよりに講義をすすめました。

むかいあっておかれている、もうひとつの篭のなかで、重輔は一生懸命、それに耳を傾けました。

松陰は、どんなわずかの機会をもむだにせずに、自分の考えを一人でも多くの人に伝えようとしていたのです。

こんなことをしながら。日かずをかされて、ようやく一行は、長州にかえりつきました。

松陰は、ただちに野山獄へいれられました。

野山獄は、武士を投獄する牢屋です。

足軽の重輔は、松陰からひきはなされ、岩倉獄にいれられました。

重輔は、旅の途中でかかった病気がおもくなり、まもなく牢屋のなかで死にました。

松陰は、そのことを野山嶽のなかで役人から聞かされて、ひどく悲しみました。

5 松下村塾の名声 top

|

松陰は密航を企てた罪で幕府に捕えられ、長州に送り返され、牢屋に入れられた。そして、ここでじっとしているだけでは時間の無駄だと考え、

周りの囚人たちに大声で講義を始めた。初めは驚いた囚人たちも、松陰の講義を熱心に聞くようになっていった。

|

松陰は、野山獄に一年のあいだいれられていました。そのあいだ、彼は、

「ただじっとしていても、なんにもならない。この時間をむだなくつかうことだ」

と考え、ほかの囚人のために、講義をしようと決心しました。

野山獄には、小さな独房に一人ずつ、いく人もの囚人がいれられていました。

部屋と部屋のしきりがうすいので、どこかの部屋で大声をたてれば、ほかの囚人たちにも、よくきこえました。

松陰は、そのことを利用して、ほかの囚人たちを教育してやろうと思いました。

松陰は、まず、自分の独房のなかから、大声で、まず、自分の身のうえを、

「私は吉田寅次郎という者だ。このたびは。あなたたちと同じく、とらわれの身となった。

それは、禁を破って外国へゆこうとしたからである。一体、私はなぜ外国などへゆきたいと思ったのか……」

と、自己紹介をし、さらに続けて、

「それというのも、西洋のすぐれた文明に、あこがれたからである。

西洋の科学や技術が、どれほどすすんでいるか、はかりしれないものがある。

日本もはやくそれにおいつかないと、今に大変なことになる。私は、そう考えて、

「ぜひとも自分の目で、西洋のありのままを確かめたかったのである」

と、密航を企てたことを説明しました。

そして、西洋がすぐれていることを、自分の知っているかぎり、いろいろとはなしました。

松陰の大声をきいて、ほかの囚人たちは、はじめおどろきました。

その頃、野山獄には、ずいぶん長い間、とらえられたままの人がいました。

十年以上いれられている人が、三人もいたのです。

しかし、囚人たちの知るかぎりで、牢屋にいれられるやいなや、ほかの囚人たちにむかい、大声で演説をはじめるような者は これまでに、一人もいませんでした。

「なんだ、なんだ。今度の新入りは、牢屋にいれられたとたん。気がくるったとみえる」

彼らは、みんなそう思いました。

しかし、松陰はとんちゃくしません。自分の信ずるままを、さらに大声ではなし続けました。

ばかにしていた囚人たちも、だんだんと彼の熱弁にひきこまれてきました。

なかでも松陰が、まっくらな夜の海を小舟にのり、大波に木の葉のごとくもまれながら、外国船にちかづいていったくだりになると、囚人たちは、

「なに、それは本当か?」

と、目を輝かせ、耳を傾けました。

こうして松陰は、囚人たちの興味をかきたてることに成功しました。

それからというもの、松陰は、みはりの役人の目をぬすんで、自分の考えを、ほかの囚人たちにきこえるように、大声でしゃべりつづげました。

ほかの囚人たちは、だんだんと松陰の言葉に動かされ、松陰がなにもいわないでいるときは、かえってほかの部屋から、

「寅次郎さん、きょうはどうして黙っているのだ。何か面白い話を、きかせてくれ」

と、大声でさいそくするようになりました。

松陰は、考えました。

「だんだんと、ほかの人々も、勉強したいという気持になってきた。

今度はひとつ教科書をつかって、本格的な学習会をはじめることにしよう」

そこで彼は、見張りの役人にたのんで、『孟子』という本をさしいれてもらいました。

実はこの役人も、松陰の話をきかされているうちに、だんだん興味がわき、いまでは見張りの合間に、松陰の言葉がきけるのを、楽しみにするようになっていたのでした。

松陰は、まいばん、時間をきめて、『孟子』を教科書にしながら、講義を続けてゆきました。

松陰が、自分の独房で、教科書を手にしながら、講義をすすめます。

ほかのそれぞれの独房では、どの囚人も、それをききながら、熱心にメモをとってゆきます。そして、さらにみはりの役人も、廊下にすわって、これまた囚人たちと同じように、メモをとってゆきます。

そんな日が、毎日つづきました。

これをくりかえすうちに、松陰は自分の教育者としての才能に、自信をもってきました。同時に、

「教育というのは、どんな場所でも、やろうとおもえばできるのだ。

立派な机や教科書がなくても、全くさしつかえないのだ」

と、確信するようになりました。そして、

「若者の教育こそ、私に、もっともてきした仕事に違いない」

と、考えるようになりました。

やがて一年ほどがすぎ、松陰は、野山獄から釈放されることになりました。

かねて、彼の才能を認めていた毛利敬親のはからいでした。

しかし、罪がきえたわけではありませんから、自由なふるまいは許されませんでした。

松陰は、自分の実家の杉家にひきこもり、謹慎することになりました。

しかし、牢屋のなかで決心した気持に、変りはありませんでした。

謹慎の身でいながら、彼はまた、すぐ活動をはじめました。

外出は許されませんでしたが、家族たちとは、いつも顔をあわせることができます。

まず、杉家の家族たちを集めて、講義をおこないました。

家族たちは、はじめ、

「寅次郎は、ほかになにもすることがなくてかわいそうだ。、我慢して、しばらく講義をきいてみてやろう」

と思いながら、集りました。

ところが実際に講義をきいて、松陰の話にみんな、すっかり感心してしまいました。

いつのまにか彼らは、時間がくるのをまちかねて座敷に集り、松陰の話に耳を傾けるようになりました。

うわさをきいて、近所の家の人々もくるようになり、そして講義をきいてから、

「全く、面白い話だ。こういうことを、はじめて知った」

と、みんなよろこびました。

うわさはうわさをよんで、話をききにくる人が、ますますふえました。

ついには、毎回、二十人くらいも、あつまるようになりました。

いつしか、杉家の座敷は、松陰を中心にして、ひとつの塾のようにたってしまいました。

罪人のやっている講義ですから、おおっぴらに宣伝するわけにはゆきません。

しかし、うわさのひろまりは、押えようがありませんでした。

高杉晋作も、その評判をききました。

「ものはためしだ。ひとついってみるか」

そんな気持で、彼は杉家の門をくぐりました。

しかし、松陰の講義をなんどかきいているうちに、彼はこれまでに知っているなにものよりも、ふかい感銘をうけました。

その頃になると、人数がしだいに増えて、とうとう杉家の座敷には、はいりきらなくなっていました。

そこで、庭先にあるふるいはなれを改築し、それを塾の校舎につかうことにしました。

松陰は、自分の学校に、“松下村塾(しょうかそんじゅく)”という名前をつけました。

松下村塾には、やかましい規則など、なにもありませんでした。

いつが入学式でいつが卒業式であるか、そんなことはきまっていませんでした。

だれでも入学したいとき、自由に門をくぐることができました。

また、仕事がいそがしくなったり、あるいは、のぞんでいた知識をえたと思ったら、自由にやめることができました。

自分の家からかよう者もあれば、塾にとまりこんでいる者もありました。

また、入学するのに、やかましい資格などいらなかったことも、明倫館とちがいました。

晋作のように、身分の高い武士の子供も、もっと身分のひくい人々も、おなじように、松陰の講義をききました。

足軽の子供もいれば、町人や農民の子供たちもいました。

松陰は彼らを差別せず、自分の弟子としてかわいがりました。

晋作には、このような塾のありかたが、面白くてたまりませんでした。

しかし、お父さんは息子が松下村塾にはいったのをきいて、びっくりしてしまいました。 |

牢屋を出てから松陰は、誰でも入れる

松下村塾を開いた。晋作は藩の学校の明倫館に

通っていたが、その評判を聞いて松下村塾にも

こっそり出かけ、その魅力に引き付けられた。

|

「吉田寅次郎(松陰)は、ついこのあいだまで、野山獄にいれられていた罪人ではないか。

国法をおかして、外国へわたろうなどと、不届きなことをしでかした男だときいている。

そんな者に教育されたら、晋作もどんな人間になるかわからない。どうも大変なことになった」

心配になったお父さんは、あわてて、晋作をよびつけ、

「おまえは、“明倫館”で、立派な教育を受けているではないか。

なんで足軽や百姓の子供と一緒に、あのきたない“松下村塾”へゆく必要があるのか。

今後、絶対にいってはいかん。明倫館で、学問一筋にはげめばよいのだ」

と、きびしく叱りつけました。

しかし、晋作は、自分で気にいっていることを、お父さんの忠告ぐらいで、やめる気持にぱなりませんでした。

彼はへいきな顔で、相変わらず松下村塾へかよい続けました。

お父さんは、すっかり困ってしまい、

「私一人が言い聞かせても、いっこうにききめがない。

全く、しょうのない奴だ。だが、なんとしても、やめさせなげれば、今に大変なことになる」

と、今度は、親戚の人々に集ってもらい、晋作を叱ってもらうことにしました。

親戚の人々は、晋作をよびだし、その前で、

「今後、いかなることがあっても、松下村塾に出入りしてはいけない」

と、きつく命令しました。

さすがの晋作も、これにはこまりました。しかし、だからといって、松下村塾へゆくのをやめたくはありません。

そこで、おもてむきは、お父さんや親戚の人々にむかい、

「よくわかりました。これまで心配をかけて、もうしわけありませんでした。

これからは、吉田寅次郎先生のところへ、いっさいゆかないようにします」

と返事しておき、実際はこっそりと、松下村塾へかようようにしました。

しかし、だれにもみつからぬようにゆくのは、大変きゅうくつなことでした。

晋作には、それが不満でたまりません。

その頃、晋作が松陰にあててだした手紙に、

「親たちが、家にいませんでしたら、今すぐにでも、先生のおそばにゆきたいと思っております。

しかし親たちも、うすうすようすをさっして、見張りをきつくしていますので、今のところ、家でじっと辛抱していなければなりません」

と、のべられています。

しかし晋作は、じっとしてはいるものの、いつも機会をうかがっていました。

家の者たちが、ほんのちょっと監視をゆるめると、たちまちぬげだして、松下村塾へかけつけるありさまでした。

晋作にとって、松下村塾は、なにがそんなに魅力だったのでしょうか。

まず、吉田松陰のはなしが、非常におもしろかったからでした。

西洋のこと、日本のこと、書物のこと、天下のこと……、松陰はどんなことでもくわしく、しかも熱心に語り聞かせました。

しかも、松陰は、げっして威張りませんでした。生徒たちと車座になって、教えてゆきました。

それは、教室の授業というより、みんなで、楽しく雑談をやっているような感じでした。

ときには、先生と生徒が一緒に畑をたがやしたり、庭の草とりをしたり、米をついたりしながら、講義がつづけられることもありました。

明倫館で、まじめくさって、先生の話を聞いているのとは全く違うのです。

とにかく晋作には、自由で楽しかったのでした。

6 幕府の学校 top

晋作は、そういう松下村塾の暮らしが、楽しくて楽しくて、たまりませんでした。

しかも足軽の子もいれば、町人や農民の子供もいましたから、そういう人々の毎日の暮らしを、いろいろと知ることができました。

晋作が、これまで全く知らなかった、めずらしい話をきくこともできました。

これも、大きな楽しみのひとつでした。

晋作は、だんだんと、

「町人や農民のなかにも、学問にたいして、熱心な者がいる。

彼らをばかにしていたのは、間違いであった。

町人や農民であっても、明倫館(めいりんかん)の舎長や、居寮生なんかより、人間としてはるかに面白い人物が少なくない」

ということを、知るようになりました。

ずっとのちのことですが、幕府と長州藩がいくさをはじめました。

そのとき、晋作はまっさきに“奇兵隊”という軍隊をつくり、いさましくたたかいました。

奇兵隊は、武士の軍隊ではなく、農民や町人のなかから、勇気ある志願者を集めてつくったものでした。

晋作が、これを思い付いたきっかけは、松下村塾での教育に違いありません。

松下村塾は、晋作だけでなく、そこで学んだ多くの少年や青年に、将来の目標をさだめる大きなきっかけをつくったといっても過言ではありません。

明治維新のとき活躍した長州の人々は、ほとんど全部、この松下村塾の出身者でした。

たとえば、久坂玄瑞(げんずい)、伊藤博文、山県有朋(ありとも)、品川弥二郎(やじろう)、吉田稔麿(としまろ)、前原一誠(いっせい)など、みんなそうです。

明倫館の勉強は、武士のつとめと思って、面白くないことも、むりにやっている感じでした。

晋作は明倫館では、ほかの生徒に負けるのがくやしいから、一生懸命勉強しているだけでした。

しかし、松下村塾はちがいました。成績はどうあれ、授業にでることが、面白くてたまらないのです。

もともと頭のよい晋作は、独りでに、ほかの生徒たちをおいぬいて、松陰をおどろかせるようになりました。

だが、晋作にとり、なかなかてごわい相手がいました。それぱ久坂玄瑞という男です。

玄瑞は、長州藩の医者の息子でしたが、少年のころ、両親や兄弟を失い、一人ぽっちになって苦労しました。

しかし、勉強が大変すきで、吉田松陰に見い出され、はやくから松下村塾の生徒になっていたのでした。

晋作が松下村塾にはいるまえは、誰の目にも久坂玄瑞が、松陰のもっともすぐれた弟子として、ひときわ目立っていました。 晋作はそれをみて、もち前のまけん気が頭をもたげ、

「なんだ、あんなやつにまけてなるものか」

と、死にものぐるいで勉強しました。

晋作の成績はすぐにあがりましたが、松陰は松下村塾のもっとも優秀な弟子として、彼をかぞえてはくれませんでした。

「私の塾の主席は、久坂玄瑞である」

松陰は、あいもかわらず、そういいつづげていました。

それは晋作のあまりにも激しい競争心を、どこかで押えなければならない、とおもったからです。

学問というものは、それ自身が面白くて、すすんでおこなえるものでなくてはなりません。

他人とあらそったり、追い落したりするために、行うべきものではない、と松陰はかたく信じていました。

松陰のそういう態度が、晋作には、はじめのうちは、朧だたしくてなりませんでした。

彼は、さらに勉強にはげみました。

そして、勉強するうちに、勉強そのものへの楽しさが、しだいによくわかってきました。

こうなると、いつしか玄瑞のほうも、

「高杉晋作どのの学力には、到底私など、かなうわけがありません」

と、晋作にたいして、尊敬するようになりました。

晋作のほうでも。競争心を反省するようになり、

「いや。久坂玄瑞どのこそ、私など、とてもおよばぬすぐれた人物です」

と、心からほめるようになりました。

松陰は、そうなることを、実はねがっていたのでした。

その頃、長州藩の桂小五郎(のちの木戸孝允=たかよし)が、松陰に、

「高杉晋作はなかなかすぐれた若者だが、おしいことには、強情すぎる。

人のいうことを、ちっともきこうとしない。

あれでは、今に一人よがりの人間になってしまう。

今のうちに、先生からとくと言い聞かせて、改めるべき点を、改めさせてはもらえないだろうか」

と、はなしたことがありました。

松陰は、黙ってきいていましたが、やがて大きくうなずくと。

「いや、確かにあなたのおっしやるとおり、晋作にそういう欠点のあることを、私も気づいていた。

しかし、晋作のああいう性質は、つかいようによっては、非常によい結果をもたらすものである。

むりに改めさせて、晋作の才能までもつぶしてしまってはならない。

そう思って私は、じっと見守っているのだが……」

と、自信をこめてこたえました。

松陰は晋作の長所も欠点も、よく知っていました。

欠点をむりに改めるのではなく、長所をのばして、わるい点を独りでにかくしてゆくこと、あるいはむしろ、その欠点を長所としてうまくつかえるような状態に、彼をみちびいてゆくことをねがっていたのでした。

それで、晋作も、

「松陰先生は、私のことをよくわかってくれる、たった一人の人である」

と、心から信頼するようになりました。

しかし、楽しい松下村塾の生活も、一年ほどで終りました。

というのは、突然、長州藩の上役から、江戸に留学せよ、という命令が、晋作にあたえられたからでした。

この頃各藩では、身分の高い武士の子供を江戸へおくって、修行させることが、ならわしになっていました。

晋作は、それにえらばれたわけです。

安政五年(一八五八)の秋、二十歳になった晋作は、江戸へのぼりました。

うまれてはじめて江戸へでて、そのにぎわいに、さすがの彼も、どぎもをぬかれました。

晋作は、長州藩の江戸藩邸にすみ、そこから、“昌平黌(しょうへいこう)”へかようことになりました。

昌平黌というのは幕府のたてていた学校で、その頃、日本で一番よい学校といわれていました。

建物も立派でしたし、日本全国の青年たちにとって、あこがれのまとでした。

しかし、ここへ入学するには、資格がきびしく、身分の高い武士の子供でなければ、許されませんでした。

けれどもせっかくその昌平黌にはいってみたものの、そこでの生活は、晋作にとり、すこしも面白くありませんでした。

昌平黌の授業は、明倫館と同じようなものでした。

ふるい漢文の教科書を、先生がいかめしい顔つきで、よみあげてゆきます。

生徒たちはかしこまりながら、必死になって暗記するだけでした。

先生の結論はいつも誰のいうことも、きまっていて、要するに徳川幕府が、いかに立派なものであるか、その幕府にしたがうことが、日本人にとっていかによいことであるかを、ただ、いろいろな言い方で、くりかえしているだけでした。

晋作は、松下村塾を、なつかしく思い出し、

「建物の立派さからいえば、昌平黌は、松下村塾などとくらべものにならない。

生徒の数も、こちらのほうがはるかに多い。

設備についていえば、どこからみても、昌平黌のほうが、立派であることは間違いない。

松下村塾では、教科書も、全部にはゆきわたらなかった。

一冊の本を、交代でまわしよみしたものだ。

しかしながら松下村塾にいると、ともかく勉強したい、勉強しなければならぬという気持が、どこからともなく、わいてきたものだ。

昌平黌では、そういう気持は、全くおこってこない。

先生のいうことを、まるで義務のようにきいているだけだ」 |

と、今の暮らしをあじけなく感じました。 |

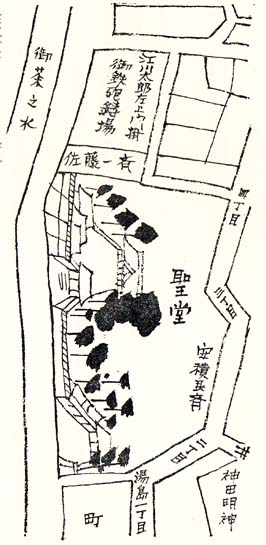

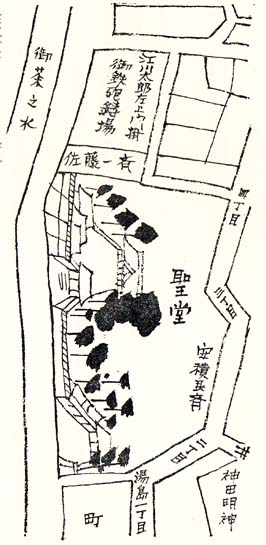

晋作は江戸に出て、幕府の昌平黌で学ぶように

なった。ここは長州藩の明倫館と同じで、

晋作には面白くなかった。今も東京御茶ノ水に

聖(ひじり)堂として昌平黌の建物が残っている。

|

昌平黌の先生と吉田松陰とくらべてみると、本にかいてある知識をたくさん知っていることでは、昌平黌の先生のほうが上でした。

しかし松陰には、習いにくる生徒たちと自分が、一緒になって勉強しようという情熱がありました。

これが、塾生たちをはげましたのです。

晋作は、しみじみと、

「松陰先生のほうが、教育者としては、ずっとえらいのではなかろうか」

と、思いました。

晋作は今すぐにでも、萩へとんでかえりたいという気持がしました。

しかし、彼は藩の命令で江戸にきて、藩の費用で昌平黌にかよわせてもらっているのです。

授業がつまらないといって、自分かってにやめるわけにはゆきませんでした。

晋作は何かほかのことで、江戸の生活をもっと意義あるものにできないだろうか、といろいろ考えてみました。

「江戸はひろいのだ。

このひろい江戸ならば、きっと松陰先生のような立派な先生が、いく人もいるに違いない。

昌平黌の授業のほかに、そういう先生をさがして、教えをうけることにしよう」

確かに江戸には、松陰のように自分で塾をひらいている先生が、いく人もいました。

そのなかには有名な人もあり、また、江戸にいる青年たちのあこがれを集めている、評判のたかい塾もありました。

晋作は、そういういく人かの先生をたずねてみました。

しかし、その結果は、どの塾も期待はずれでした。

たとえば、大橋訥庵(とつあん)という先生の塾へは、水戸藩の青年がよく出入りし、新しい日本はどのようにあらねばならないかということを、みんな真剣に研究している、といううわさがたっていました。

そこで晋作は、期待に胸をはずませて通ってみたものの、すこしすると全くばかばかしくなってきました。

確かにそこでは、勇ましい議論が行われていました。

けれどもよくきいてみると、先生も生徒も、ただ、

「幕府は腰ぬけじゃ。外国人の武力を恐れて、かってに条約をむすんだりする。

このままでは、けがらわしい異人どもがはいりこみ、神州日本がけがされてしまう。

日本をよくする方法は、ただひとつしかない。

腰ぬけの幕府なんぞにたよらず、外国人を我々の手で、この国からおいだしてしまうことだ。

我々はみな鉢巻をし、襷(たすき)をかけ、刀をぬき決死の覚悟で、外国人の住居に斬り込みをかけるべきじゃ」

といったようなことを、わめきあっているばかりでした。

晋作はそういう議論が、ばかばかしくて、きいていられませんでした。

「そんな簡単なことですむなら、誰も苦労などするまい。

こんなあきれはてたことを、本当にこいつらは、まじめに信じているのだろうか……」

と、思いました。

晋作はかねて松陰から、西洋の武器のおそろしさ、また同時に西洋の文明のすばらしさを、くわしく聞かされていました。

そして、松陰と同じように、

「これからの日本は、西洋のすぐれた文明を手本にしなければならない。

日本を、立派な独立国にしながら、なおかつ、西洋のすぐれたところを取入れてゆかなければならないのだ」 |

と、信じるようになっていたからです。

しかし外国のまねをしながら、一方でははっきりと日本の独立を保つというのは、なかなかむずかしいことでした。

それをどのように実現したらよいのか、その方法をめぐって、松陰や晋作は悩んでいたのでした。

松下村塾でも、しばしばそのことが話題になりました。

晋作からみると、西洋のようすを何も知らず、ただ刀をぬいて外国人をおいはらうなどという議論は、子供だましのばかばかしいものにおもわれました。

その頃、松下村塾で一緒だった久坂玄瑞をはじめ伊藤俊輔(のちの伊藤博文)や、山県狂介(のちの山県有朋)なども江戸へでてきていました。

彼らはしばしば藩邸で晋作のへやに集ってきました。

しかし彼らは晋作より、江戸で唱えられている勇ましい議論に、ずっとふかくかぶれるようになっていました。

そして、

「日本をよくするには、西洋人を追払わなげればならない。

そのためには、今の幕府ではたよりなくてだめだ。

あんな幕府など、はやくつぶしてしまったほうがよい」

「そうだ、そのとおりだ。そして、天皇さまを中心に、新しい政府をつくることだ」

などと、いつも言い合っていました。

しかし、そんなことをあれこれしゃべりあううちに、いつもしまいには、

「それでは、私たちはさしあたり、一体なにをしたらよいのだろうか」

ということになるのでした。

そうなると、どうしても、まず長州からなんとかしなければならない、ということになってしまいます。

「藩の上役たちは、関ヶ原の合戦いらい、徳川幕府への怨みを、押え続けてきたはずなのに、いまや、全く腰ぬけになりはてている。

泰平の世がつづいて、自分らの出世ばかりを考え、危ないことは、いっさいごめんだ、と最初から逃げ腰のありさまだ。

彼らの考えを変えさせなければ、日本の国をよくすることなど、到底ありえない」

上役にたいする不平や不満、が、どっと彼らの口をついてでるのでした。 |

晋作が江戸へ出てから、松下村塾の仲間も

江戸に出て来て、晋作の部屋で政治の

議論をしたが、晋作には彼らの話は虚しく感じた。

|

彼らのなかには、いっそのこと、をとびだし、水戸藩の武士と一緒に、西洋人の住居に斬り込みをかけようではないか、と勇ましいことを主張する者さえありました。

晋作は、彼らと一緒に、議論の仲間にくわわっていました。

しかしいつもそのなかで、自分一人、ほかの者からはなれて、のけものになっているのでぱないか、という不安がつきまといました。

晋作には、久坂玄瑞をはじめ、ほかの者たちの勇ましい考え方に、どうしてもついてゆけないものがあったのです。

7 身分の壁は厚い top

晋作の心には大きなこだわりがありました。

「私は身分の高い武士の子供で、そのために明倫館にも昌平黌にも、入学することができたのだ。

私にとってはつまらないところだったけれども、しかし、普通の人間には、入学したくともできない学校なのだ。

そのように私は、一方で身分による恩をうけている。恩を受けながら、同時にその制度の悪口をいっている。

一体、こんな手前かってな態度があるだろうか。

だからといって私には、世のなかのさまざまの不正にたいし、黙っていることができないのだ。

何とかしなければ、日本が今に大変なことになると思うからだ」

晋作には、自分が身分のひくい武士たちと一緒に、勇ましい議論をしていることが、うしろめたく感じられました。

晋作は、彼らをみて、

「足軽や身分のひくい者であれば、私のようなことを、気にかける必要がない。

思ったとおりのことをいい、思ったとおりの不満をぶちまけることができる。

それに何のためらいもないのだ。考えてみれば、本当に自由な連中だ」

と、いまでは自分が身分の高い家にうまれたことを、うらめしくさえ思うようになりました。

「ああ、俺がもし足軽の子供だったら、どんなにか、気軽におもいきった行動をとれるのに……」

しかし、いくらそう思ってみたところで、どうなるものでもありませんでした。

あれこれ思い悩んだすえ、晋作は、

「むしろ私は、身分が高いことを利用して、ほかの者にやれない仕事をやってみよう。

まず、私の家族たちをてはじめに、藩の上役の考えをかえさせることだ。

そのようにして、殿さまの考えさえもかえてしまえば、長州藩かひとつにまとまって、新しい政治の中心になれる。

私のほかに、そのことをできる人間はいないのだ」 |

という考えに、たっしました。

晋作は、自分の考えを、ほかの仲間に打明けました。

ところがほかの者は、頭からばかにした顔つきで、

「晋作さん、そんなことは見込みがないよ。

藩の上役たちときたら、頭のふるい頑固者ぞろいで、いまさら教育してみたって、受付るものか。 そんなのんびりしたことでは、いまみたいなあわただしい時節に、とても間に合わないよ」 |

というのでした。

晋作が、さらにいい続けようとすると、

「やっぱり晋作さんは、身分の高い武士の子供だ。 日本のことよりも、長州藩と自分たち一家のことだけを、どうしたって大切にする」

と、非難されるしまつでした。

晋作にとって、まことに憂鬱(ゆううつ)でした。

若い連中が時々は、彼のへやに集って、なんだかんだと議論するのをきくのが、わずらわしくて、うるさくて、たまらなくなることもありました。

そんなときは、

「どいつもこいつも、みんなとっととかえれ! 俺一人にしてくれ!」

と、叫びたくなります。

また、一人になったとき、

「おれの気持など、だれにもわかっちやいねえんだ!」

と、怒鳴りたくなります。

この頃から晋作は、ひまがあると町へでて、酒を飲み歩くようになりました。

酒場でよいつぶれたまま、藩邸にかえらぬ日も増えてきました。

しかしその頃、むきになって、いきまいていたのは、身分のひくい青年たちだけではなく、松陰もその一人でした。 |

江戸に来た仲間たちとの話も、身分の

違いから食い違い、江戸の飲み屋で

一人で鬱憤を晴らす晋作。

|

その頃、幕府では、

「幕府にさからう者が増えている。今のうちに押えないと、厄介なことになる。

とくに京都には、そういう連中が多い」

と考え、間部下総守(まんべしもふさのかみ)という、身分の高い役人を京都につかわし、取締りを行うことになりました。

日本のためを思って、幕府のやりかたを批判していた人々も、かたっぱしからつかまえられてしまいました。

|

その知らせが、萩にもつたわると、松陰は激怒しました。

「とんでもないことだ。幕府は、徳川家の安泰だけを考えて、日本全体のことを忘れている!」

松陰は、じだんだふみましたが、萩にいてはどうすることもできません。

「このうえは非常手段にうつたえても、これをやめさせなければならない。

それには、間部下総守を暗殺することだ!」

松陰はそこまで、おもいつめました。だがこのことは、まもなく藩の上役たちに知れてしまいました。

上役たちは、ひどくおどろいて、

「松陰がもしそんなことをしたら、一体、毛利家はどうなるか。 きっと幕府によって、とりつぶされてしまうに違いない。

松陰は大勢の青年を集めて、教育しているそうだが、教育者自身がこんな危険な思想の持主では、今に大変な騒ぎがおこる」と、心配しました。

そして上役たちは、ただちに松陰をとらえて、またも野山獄に監禁しました。

同時に松下村塾はつぶされてしまいました。

|

松陰の過激な計画に知って驚いた長州藩は、

またも松陰を牢屋に閉じ込め、松下村塾もつぶされた。

|

その知らせが、江戸の晋作にも届きました。

晋作はおどろき悲しみながらも、松陰をなぐさめるため、すぐに手紙をかきました。

「私たちも、先生のこころざしをついで、一生懸命努力しております。

どうか心配なさらすに、時をおまちください」

ところが、その手紙をみた松陰から、やがて晋作のもとにとどいた返事は、晋作にとって、おもいもよらぬ、きびしい、皮肉たっぷりのものでした。

「おまえは、時をまつといいながら、実際は江戸での生活に、うつつをぬかしているときいた。

けっこうな身分である。

“君に忠義を、親に孝行を”などともうしながら、いい嫁さんでももらい、のんびり暮らすがよろしかろう。

運悪く同僚と喧嘩して、そのため浪人させられることにでもなれば、そのときあわてて、天下のことを考えるようになるかもしれぬわい」 |

松陰も、ほかの青年たちと同じように、晋作の態度がはっきりしないのを、彼の身分のせいにしているのでした。

晋作は、悲しくなりました。

松陰の手紙が、晋作の一番痛いところをついているだけに、大きな打撃をうけました。

彼は頭をかかえて、

「高い身分にあまんじながら、一方でその制度にたてつき、全く思うにまかせぬありさまなのが、今の私の立場だ。

松陰先生はその私のつらさを、わかってはくださらない。

結局、自分のことは、自分できめるよりほかにしかたがないのだ。

人間とはどのみち、一人ぼっちのものなのだ」 |

と、しみじみ思いました。

一方幕府は、ますます追及をきびしくし、ついに、

「長州藩に、吉田松陰というものがいて、幕府にたてつくべく、青年たちをあおっているそうだ」

との情報をつかみました。

そこで幕府は、すぐ長州藩にたいし、

「吉田松陰を取調べる必要があるから、本人の身柄を江戸へ護送せよ」

と、命令してきました。

長州藩の上役はいわれるがままに、松陰を幕府に引き渡しました。

松陰は、またも唐丸篭(とうまるかご)にのせられて、江戸に運ばれたうえ、伝馬町(でんまちょう)の牢屋にいれられました。

8 われは海の子 top

晋作は、これを知って心をいためました。

いくらしかられても、晋作にとっては松陰くらいたよりになる先生は、ほかにありません。

晋作は伝馬町(でんまちょう)の牢番にこっそりとお金をわたして、

「どうか、吉田先生がご不自由なさらぬように、できるだけ気をくばってくだされ」

と頼みました。

また松陰がよみたがっているとおもわれる本を、江戸の本屋でさがしては、牢屋にさしいれました。

そういう晋作の親切を、松陰はさすがにうれしく思いました。

今度は松陰のほうから晋作にあてて、やさしい言葉で書かれたお礼の手紙がきました。

それ以来、晋作と松陰はさかんに手紙のやりとりをはじめました。

晋作は手紙で、松陰に質問し、松陰はまた手紙で、これにこたえました。

晋作はたずねました。

「生死の問題を、人間はどのように考えたらよいでしょうか?」

松陰はこたえました。

「世間の人間には、体は生きているけれども、心はすでに死んでいる者がいる。

そうかと思うと、肉体はすでに死んでも、その人の精神は生き続けているという例もある。

たとえ体が生きていても、精神が死んでいては、ものの役にたたない。

精神さえ生きていれば、たとえ体が滅んでも、心配することはない。

自分が死なねばならぬとき、つまらぬ犬死にではない、という自信さえもてば、やすんじて死ぬことができる。

しかし生きながらえて、大きな仕事のできる望みがあれば、これはいつまでも生きていたほうがよかろう。

つまり、私の考えでは、生きるとか死ぬとかいうことに、こだわってはいけないのだ。

ただ、生きようが死のうが、正しいと信じたことに、勇気をもって、たちむかわなければならない」 |

また、松陰は、

「せっかく江戸にいるのなら、ぜひとも佐久間象山をたずねてみなさい。

西洋のことなどを、いろいろと教えてくださるに違いない」

と、伝えてきました。

幕府の取調べにたいし、松陰は堂々と自分の信じているとおりをのべました。

松陰は役人たちにも、自分の考えを伝えようとしたのです。

けれども残念なことに、頭の固い役人には、松陰の熱意も、とうとう通じませんでした。

彼らは、松陰の話をきいて、ただ、

「なにやら、わけのわからないことをいいよる。いよいよもって、油断のならぬ奴だ」

と、警戒しただけでした。

このようにして、日がすぎてゆきました。

そこへ突然、長州藩から晋作にたいし、帰国せよ、という命令が届きました。

家族たちが、江戸にいる晋作のようすをきいて、

「晋作は、江戸でまじめに昌平黌(しょうへいこう)へ通っているものと思っていたら、そうではないらしい。

過激な青年たちとまじわったり、酒を飲み歩いたり、よくないことをしているそうではないか。

このまま江戸においていたら、どんなことをしでかすかわからない。

はやく呼びかえして、監督しなければだめだ」 |

と考え、藩の責任者にむりやりにたのんで、とうとう国元へ帰すことにしたのでした。

晋作は、また長州へ戻ることになりました。その彼には、松陰の身の上が心配でなりません。

そこで、あとに残るほかの仲間たちに、

「松陰先生が牢屋のなかで不自由なさらないように、くれぐれも気をくばってほしい。

そのために費用がいるならば、私がいくらでも用だてるから」

と、頼みました。

安政六年(一八五九)の十月、晋作は江戸をたち、萩へ向いました。

江戸には、ちょうど一年半のあいだいたことになります。

しかし晋作が郷里へむかってから、十日ほどのちに、吉田松陰の死刑がきまりました。

身はたとい むさしののべに くちぬとも とどめおかまし やまとだましい

という歌をのこして、松陰は死にました。

長州藩は幕府のきびしい態度を恐れて、どよめきました。

そのなかで、長井雅楽(うた)という人物がしだいに権力をにぎるようになりました。

長井雅楽は海外のようすをよくわきまえて、日本が将来開国しなければならないことを、主張していました。

しかし国内の政治については考えがふるく、あくまでも幕府の手で政治を行うべきである、と信じていました。

晋作は、そういうとき、長州へかえってきました。

そこではじめて、松陰が処刑されたことを知ったのです。

晋作は激しい怒りをおぼえました。

それは幕府にたいしてだけでなく、自分を松陰からひきはなし、郷里へよびかえすようにした人々にたいしてもむけられました。

晋作は、くやしくてたまりません。その頃、友人におくった彼の手紙には、

「毎夜、先生の面影をしたって、怒り嘆くばかりです」

と書いてあります。

だが、そのうちに、すこし気持がおちついてくると、

「いまここで、いくらじたばたしても、役にたたない。

松陰先生がいっていたように、まもなく日本にとって、重大なときがきっとくるに違いない。

そのときにそなえて、いまはじっとこらえるのが、ほかならぬ先生のこころざしをつぐことだ」 |

と、おもいなおしました。

晋作は、再び、学問と剣道の稽古に、はげむことにしました。

それにつかれたとき、彼はいつも浜辺に出ました。

萩の郊外をすこしゆくと、日本海の荒波が、目のまえにながめられます。

晋作は波のうねりをながめながら、この海のむこうに西洋があり、さらにそのむこうにアメリカがあるのだと想像しました。

晋作は大きな船にのって、いつかそれらの国々にいってみたい、と思いました。

「松陰先生も、海をこえて、アメリカヘゆこうとされた。

残念ながらその望みをはたせなかったが、私はそのこころざしをついで、いつの日にかこの夢をはたしたい。

だが、そのためにはまず日本に海軍をつくらなければならない」

そのようなことをあれこれ思いながら、広々とした海をながめていると、胸のうちのもやもやしたおもいが、潮風にふきはらわれてゆくように感じられました。

晋作のようすをみて、彼の家族たちは、

「せっかくよびもどしたものの、晋作の態度は、どうもおかしい。

吉田松陰のまねなどして、晋作まで死刑になるようなことでは大変だ。

生活をおちつかせるために、結婚させるのがよいと思う。家庭をもてば、あの男も少しはかわるだろう」と、言い出しました。

晋作は、家族のすすめにしたがって、結婚することにしました。

しかし心のなかでは、

「たとえ結婚しても、私のめざすところはかわらないぞ」

と、密かに誓っていたのです。

それは晋作が二十二歳のときでした。

妻は萩の町奉行の娘で、方(まさ)といいました。

そのとき、まだ十五歳になったばかりの人です。 |

晋作は萩の海辺を散歩しながら、海の向こうの

外国へ行ってみたいと思うようになった。

これは師の松陰の夢でもあった。

|

晋作と方は、どちらも身分の高い武士の子供なので、結婚式は盛大に行われました。

晋作の海にたいするあこがれは、結婚したのちもおとろえませんでした。

結婚してから一ヵ月のち、彼はとくに願い出て、長州藩の軍艦教授所にはいりました。

長州は三方を海に囲まれた土地で、そのため早くから軍艦教授所がつくられていました。

晋作が軍艦教授所にはいって一ヵ月たったころ、藩の軍艦の丙辰丸(へいしんまる)が江戸へゆくことになりました。

晋作はさっそく願い出て、乗組員の一人にくわえてもらいました。

それをきいて家族や親戚の人々は、びっくりしました。

「まだ結婚したばかりだというのに、なにもすきこのんで、危ない航海へでかける必要などあるまい。

途中で沈没したら、一体どうする気だ」

しかし、晋作は、こたえました。

「昔の人は、結婚したてだろうがなんだろうが、へいきで武者修行にでています。

私が航海にゆくのも、それとかなじことです」

晋作ののった丙辰丸は、下関、御手洗(みたらい)、多度津(たどつ)、小豆島(しょうどしま)などに寄り道しながら、やっと堺の港につきました。

それから瀬戸内海をあとに、紀州沖を通過し、太平洋の荒海をけって、江戸にむかいました。

郷里を出発してから、この紀州沖にたっするまで、四十一日もかかりました。

その頃の船は、それほど速度がおそかったのです。

この長い船旅には、さすがの晋作もひどくつかれました。

江戸についた晋作は、今度は、陸路の旅をおもいたち、上役の許しをえました。

彼は土浦、笠間、水戸、宇都宮、日光など、関東地方の各地をまわり、それから、信濃路にでて、長野、松代(まつしろ)、善光寺とまわり、さらに、北陸の福井をとおり、大阪にゆき、二ヵ月めに、萩の郷里に戻ってきました。

晋作は旅の途中で、いろいろな人にあい、教えをこいました。

信州の松代(まつしろ)では、かねて吉田松陰からいわれていた佐久間象山(ぞうざん)と、はじめて対面しました。

その頃、象山は幕府のおきてにそむいたかどで、牢屋にいれられていました。

晋作はとくに許しをえて、牢屋に象山をたずねました。

夜の十時ごろから二人は、獄舎の格子をへだててはなしあい、とうとう、夜があけてしまいました。

万延元年(一八六〇)の秋おそく、晋作は萩にもどってきました。

9 はじめての外国ゆき top

年があけて、文久元年(一八六一)、晋作は二十三歳になりました。

この年、若殿さま毛利定広の側役(そばやく)に任命されました。

もっとも定広は、その頃江戸にいて、側役といってもとくに仕事がありません。

そこで晋作はこれまでどおり、すきなことをやって、毎日をすごしました。

その頃、天下のようすは、ますます騒がしくなり、

「幕府はけしからぬ。外国にたいしてはいくじがなく、そのくせ日本人にはやたらに威張りちらす。

あんな徳川幕府など、つぶしてしまったほうがよい」

という勇ましい議論が、さかんに唱えられるようにたっていました。

こういう意見を、“倒幕論(とうばくろん)”といいます。

長州藩では倒幕論を唱える青年が、しだいに増えてきました。

しかし藩には、長井雅楽(ながいうた)がいました。

雅楽は倒幕論に絶対反対で、青年たちがそのような議論にかぶれるのを、心から苦々しく思っていました。

青年たちは、そのため、

「幕府を倒すまえに、まず長井雅楽を倒さなければならない。

そうでないと、長州に新しい未来はひらけない」

と、思うようになりました。

晋作も、しだいに、こういう意見を、支持するようになってきました。

藩の上役たちは、これを知って、

「若殿さまの側役ともあろうものが倒幕論を唱えたり、長井雅楽(うた)さまに反対したりするなど、とんでもないことだ。

もしこれがおもてざたになったら、若殿さまにも、どんなご迷惑がかかるかわからない」

と、心配しはじめました。

彼らは、相談したあげく、

「いっそのこと、晋作を、一度外国へ出してはどうだろうか。頭をひやす期間を、あたえてやるためだ」

と、考えました。

その頃、幕府では新しく千歳丸という船を、オランダから買いました。

その船に役人がのり、上海までゆくことになりました。

上海は、世界各国の船、が集り、貿易のさかんな港でした。

その貿易のやりかたを、しらべるのが目的です。

このとき、幕府では、各藩にたいし、

「もし、希望する者があるなら、千歳丸に同乗してさしつかえない」

と、いってきました。

長州藩ではよい機会だとばかりに、晋作を推薦することにしました。

その話をきいた晋作は、すぐ。

「ははん、さては、おれをていよく外国へやって、倒幕論のほとぼりをさます気だな」

と、上役たちの腹をよみとってしまいました。

しかし、晋作は、それを断わりはしませんでした。

「外国へなど、めったにゆく機会がない。

倒幕論者のおれが、その幕府を利用して外国にゆき新しい知識を身につけてくるのも、なかなか面白いことではないか」

そこで晋作は、推薦されるままに、千歳丸に乗組むことにしました。

文久二年(一八六二)の春、二十四歳の晋作は いよいよ千歳丸に乗組んで、上海へむかいました。

長い航海にはじめのうち、はりきっていた乗組員たちも、途中で一人また一人と船酔いしてしまい、すっかり元気がなくなってしまいました。

しかし、すでにこの前の航海で、荒海になれていた晋作は、いっこうにへいきで、のんびり船旅を楽しみました。

ようやく千歳丸は、上海の港につきました。

そこには世界中からきた軍艦や商船が、数百隻も停舶していて、帆柱がまるで林のようにならび、晋作の目をみはらせました。

晋作は期待に胸をはずませながら、上陸しました。

町のなかは広々と美しく、世界各国の商館の、立派な建物がたちならび、竜宮城へきたような気持がしました。

しかし、まもなく晋作は、おどろくべきことを発見しました。

いうまでもなく、上海は、中国の都会です。したがって、中国人こそ、ここの主人でなげればなりません。

西洋人は、いわばお客さんが、主人にたいするような、あるていどの遠慮があってあたり前のはずでした。

ところが上海の状態は、全くあべこべだったのです。

ここでは、西洋人たちが、威張りかえっていました。

はじめに晋作を感心させた立派な建物というのは、実は、みんな西洋人の住いでした。

西洋人たちはそれらの邸宅にすみ、きれいな服をきて、ふんぞりかえって町を歩いています。

それにくらべて中国人たちは、裏町のきたない長屋に、ひしめき合いながら暮らしていました。

しかも中国人は、西洋人のまえで、奴隷のようにみじめったらしく、こきつかわれていました。

千歳丸の一行は、上海に二ヵ月のあいだ、とどまりました。

その間、町のようすをみればみるほど、中国人のみじめなありさまが、明らかになりました。

イギリス人やフランス人が町をあるくと、中国人のほうが、道をゆずらなげればなりません。

彼らが、西洋人にたいし、おどおどしているかっこうは、まるで、尻尾をたらした負け犬のようでした。

上海にふるくからある中国人のお寺も、イギリス人に占領されていました。

イギリス人の兵隊は、そのお寺のなかで、鉄砲をまくらに、ぐうぐう昼寝しているしまつでした。

晋作は、だんだんと、腹がたってきました。

幕府の役人たちは、商売や取り引きについて、情報を集めています。

しかし晋作は、そういうことよりも、中国人のみじめな姿に、なによりも、強く心をゆすぶられました。

そして彼は、

「西洋人は、全くおそるべき人種である。彼らは、中国のつぎに、日本をねらっている。

日本を、この上海のようなみじめなことにしたら、それこそ大変だ。

私が、日本にかえったら、なんとしても、それだげは防ぐように努力しなければならない」 |

と、改めて心に誓ったのでした。

晋作は、上海の人々が、なぜこんなみじめなことになったのか、考えました。

いろいろ調べてみると、つぎのようなことがわかりました。

その頃、中国をおさめていたのは、清国の政府でした。

ところが中国にも、政府のやりかたに不満をもつ人々があって、それらが反乱をおこしました。

政府は、自分の力ででこれを押えることができません。

そこで、清国にきていた西洋人の軍隊にたのんで、反乱をとりしずめてもらいました。

これで、ひとまず騒ぎはおさまりましたが、今度は、西洋人の軍隊が、わがもの顔に、中国のなかをのしあるくようになってしまいました。

しかし、さんざんせわになったてまえ、清国政府は、いまさら彼らに出ていってくれ、とはいえませんでした。

西洋人は、清国政府の弱いことを知って、すっかりばかにしてしまいました。

こうして、中国は植民地のようになり、西洋人が、一番たくさんすんでいる上海では 召使のように、ぺこぺこしなければならなくなったのでした。

「これと同じことを、日本でくりかえしては絶対にならないのだ!」

晋作は、かたく決意しました。同時に、彼は、

「しかし、徳川幕府にまかせるかぎり、結局は、清国と同じことになるのではないか」

という不安を感じ、かえって、倒幕を、真剣に思うようになりました。

10 外国公使館を焼きうつ top

やがて上海からもどった晋作は、江戸の長州藩邸につとめることになりました。

その頃、江戸にいる長州藩の青年武士たちが、ひとつの計画をたてました。

外国人をおそい、長州さむらいの勇気を、天下にしめしてやろう、というのです。

折りも折り、横浜にいる西洋各国の公使たちが、休日を利用して、ちかくの金沢八景を見物にでかけることがわかりました。

青年たちは、いさみたって、

「ねがってもない機会だ。ひとつ、途中でまちぶせて、異人どもを、一人のこらず叩き斬ってやろう。

そうすれば、腰ぬけの幕府にたいし、少しはくすりになるだろう」

と、言い出しました。

さらに彼らは、

「自分たちの国の公使が斬られたとわかれば、西洋人たちは日本の責任者の幕府に、当然文句をいってくるに違いない。

だが、いくじなしの幕府は、それをどうすることもできず、ぐずぐずするばかりだろう。

そうなれば、日本中の人間が、徳川幕府にちからのないことを、はっきりと知るようになる。

そこをねらって、倒幕論をもりあげ、いっきに幕府をつぶしてしまうのだ。

それこそ一石二鳥の計画ではないか」

と、考えたのです。

けれども、もしこの計画が、本当に実行されたとき、彼らの思っていたとおりに、ことが運んだでしょうか。

いや、おそらく彼らの予想を裏切って、西洋の軍隊が、いっぺんに日本を占領してしまったに違いありません。

今にしておもえば、彼らのたてた計画は、まことに危険すぎる暴挙というべきでした。

しかし、血気さかんな彼らは、そこまでふかくは考えず、ひたすらその準備に懸命となりました。

ところが、いよいよ決行が数日後にせまったとき、若殿さまの毛利定広が、これを知ってしまいました。

定広は、おとなしい性格の人で、

「もし、これが実行されたら、幕府よりさきに、長州藩かつぶれてしまう」

と、心配しました。

そこで定広は、すぐに青年たちのもとへ使者をつかわし、彼らを藩邸によびあつめ、そのうえで自ら、

「そのほうたちの、西洋人にたいする怒りは、私にもわからぬわけではない。

しかし、そのために、長州藩がつぶされるようなめにあったら、なにもかもおしまいではないか。

どうか、この計画をおもいとどまり、もうしばらく時期をまってくれ」

と、熱心に言い聞かせました。

若殿さまに、そうまでいわれては、さすがの青年たちも、やむなくこの計画をいったん中止しました。

しかし、内心では、くやしくてたまりません。

ちょうどその頃、品川の御殿山のうえに、イギリスの公使館が新築されているさいちゅうでした。

東京湾にめんして、ながめのよい、大きな木造の二階だてで、材木なども非常に立派なものをつかっていました。

晋作をはじめ、長州藩の青年たちは攻めてもの腹いせに、だれにも知られぬよう、この建物を焼きはらうことにしました。

文久二年(一八六二)十二月十二日の夜ふかく、密かに藩邸をぬけだした彼らは、御殿山(品川の近く)へむかいました。

夜中のことで、現場には誰もいませんでした。

彼らは、ちかくにちらばっているかんなくずを集め、それに用意してきた爆薬をしかけ、できかけのイギリス公使館を、焼きはらってしまいました。(注=この事件に加わった井上薫の伊藤博文などは、この後しばらくして、イギリスに密航する。)

このことが知れわたると、世間では、

「誰のしわざか知らないが、これで胸のつかえがおりたわい」

と、さかんに痛快がりました。

イギリス公使は、もちろんひどく怒り、幕府にたいし、

「すぐに放火犯人をさがしだし、厳重に処罰せよ。

幕府でできぬというなら、こちらの手でひっとらえ、思い知らせてくれる!」

と、ものすごいけんまくで、抗議してきました。

幕府はうろたえました。

とにかく犯人をみつけねばならない、と奉行所の役人を総動員して、調べにかかりましたが、結局、誰のやったことか、わからずにすんでしまいました。

もちろん、そういう晋作たちの行動が、藩の上役に、いつまでも知れないわけにはゆきません。 |

江戸藩邸の倒幕派の志士たちに

焼打ちされる御殿山のイギリス公使館

|

上役たちはまたまた、心配になってきて、

「このまま江戸におくと、晋作はなにをしでかすか、わかったものではない。

少しは考えを変えるかとわざわざ上海にやってきたが、いっこうにききめがなかった。

かくなるうえは、もう一度藩地へよびかえし、家族の者に命じて、監視させるよりほかあるまい……」

と、相談しました。

この決定によって、晋作はやむなく、また郷里へ帰ることになりました。

しかしこの旅の途中、彼は幕府をおこらせるようないたずらばかり、わざとやってみせました。

箱根の山をこえるのに、晋作はかごにのってゆきました。そこに賎幕府の関所があり、通行人を厳重に取調べます。

晋作は、それを無視して、かごにのったま弌関所の門をとおりぬけようとしました。

関所の役人たちは、あわてて、

「これこれ、そこのかごの者、黙って、すどおりするとは、一体何事か。

ここは天下の関所であるぞ、かごをおりて、名を名のりなさい」

と、叫びました。

しかし、晋作はおりようともせず、かごのすだれだけはねあげ、役人たちにむかって、大声で、

「拙者は、長州藩士の高杉晋作ともうす者でござる。ここは天下の大通りであろう。

天下の大通りをとおるのに、なんてそのほうたちの取調べを、いちいちうけなければならぬのか。

そんなめんどうなこと、拙者はごめんこうむるぞ。それ、かごや、いそげ、いそげ」

といい、役人たちがあっけにとられている間に、かごかきをせきたて、

「ほいさ、ほいさ……」

と、さもおもしろそうに、かけ声をかげながら、まんまと関所をとおりぬけてしまいました。

晋作は郷里に戻りましたが、上役たちのやることが、どうにもなまぬるくて面白くありません。

そこで、上役の周布政之助(すふまさのすけ)という人をたずねて、はっきりと、自分の考えをのべました。

「こんなありさまでは、先々がおもいやられます。

藩の体制を建直し、他国にさきがけて、倒幕の運動をおこすべきでぱありませんか」

周布政之助は上役たちのなかで、青年たちと一番意見のあう人でした。

しかしその政之助も、晋作の言葉をきくと、頭をかかえて、

「確かに、もっともな考えだが、実行するにはまだ時期がはやすぎるのでぱないか。

幕府は、だんだんとおちめになっている。

あと十年もしたら、こちらで騒ぐまでもなく、独りでに滅んでしまうだろう。

それまで辛抱して、今のところは藩の方針にしたがってもらえないだろうか」

と、いいました。

晋作は これを聞いてあきれました。

「なんということだ。十年もぐずぐずしていたら、日本は西洋人に占領されてしまう」

そして、一番信頼していた政之助ですら、このありさまでは、上役は到底たよりにならない、と思いました。

晋作はまたも京都か江戸へゆき、ひとあばれしてやろう、と考えました。

そして、藩にたいし、

「十年のあいだ、休暇をいただきたい」

と、願い出ました。

上役たちは、こまりました。うっかり許すと、晋作がなにをはじめるかわかりません。

しかし、ゆるさないと、うるさく文句をいってくるでしょう。

そこで上役たちは、けっして乱暴なことをしてはならないと、くどくど言い聞かせたうえ、休暇を認めることにしました。

晋作は、まず京都へゆきました。

ちょうどそのとき京都には、十四代将軍の家茂(いえもち)がきていました。

京都の人々は、これまで将軍というものを、みたことがありません。

「一体、将軍とはどんな人なのか?」

ものめずらしさもてつだって、将軍の行列がとおるとき、道の両側には、群衆がぎっしりたちならんでいました。

晋作は、そのなかにまぎれこみました。

やがて、道のむこうから、将軍の行列がやってきました。

行列のなかほどに、馬にのった家茂将軍の姿がみえました。

「あのひとが、征夷(せいい)大将軍だ。わかくて、なかなかの美男子ではないか」

群衆がはなしあっていました。

将軍が、晋作のすぐ目のまえを通り過ぎようとしたとき、突然晋作は、大声で、

「いよう、征夷大将軍!」

と、やじをとばしました。

人々はおどろき、役人たちは目をむきましたが、晋作はその前に、さっと群衆のなかにかくれてしまいました。

晋作は、ただからかうつもりで、やじったのではありません。

征夷というのは、外国人を征伐することです。それをことさら声にだすことで、彼は、

「将軍よ、しっかりして、日本をまもってくれ。西洋人のまえでぺこぺこするだけでは、どうにもならないぞ」

と、気合をかける気持もあったのです。

晋作はそれからも、しばらく京都で暮らしました。

京都の町では、攘夷論者たちが、わがもの顔にのし歩いていました。

だが晋作は、彼らの生活のだらしないことを知り、だんだんと、嫌気がさしてきました。

その頃京都には、各藩を脱藩してきた攘夷論を唱える青年が、大勢むらがり、

「西洋人を日本から追っ払ってしまえ! そして、腰ぬけの幕府めに、かつをいれてやるのだ」

と、いさましく叫んでいました。

晋作は、なにがなんても、西洋人を追払えばことがすむなどと、簡単に考えてはいませんでした。

「私が、攘夷を唱えるのは、幕府をゆさぶるための手段にすぎない。

日本の国をしっかり建直したならば、そのうえは、西洋の国々と、将来は付き合いをするべきである」

ところが京都の攘夷論者のほとんどは、西洋のようすなど全く知らず、ただ勇ましい事ばかり唱え、まるで自分たちが英雄であるかのごとく、よい気持になっているのでした。

そればかりではありません。

「我々は、天下のためにつくしている。

だから、世間の人間どもは、我々に協力するのがあたりまえだ」

そんなことをいって、あちこちの民家におしいり、お金や品物を奪いとったり、通行人に乱暴したりする者が、あとをたちませんでした。

晋作は、つくづくと、

「彼らは口先だけで攘夷を唱える。また。倒幕論を唱える。

しかし、それらは、ことごとく自分たちの名前を売るための手段にすぎない。

私たちが目指さなければならないのは、あんなものではないはずだ」

と、思いました。 |

晋作は京都に来て攘夷論者の無法者を見て、

彼らに嫌気がさし、又、郷里に帰り

松本村で読書に明け暮れました。

|

しかし、そういう景気ばかりのよい連中にたいし、晋作がいくらいいきかせても、受入れられるはずはありませんでした。

晋作は、自分が孤独であることを、しみじみと感じました。

彼は、またも、京都の町を、やけ酒のんで酔い歩くようになりました。

だが、そういう生活をしばらくつづげるうち、

「いったん決意して、郷里をててきたが、京都がこのありさまでは、救われようがない。

こういう連中の考えを改めさせるには、まず私自身がもっともっと勉強しなければならないことがわかった。

いったん郷里へ戻り、今度こそしずかに、勉強することにしよう。そのうえで、もう一度出直すのだ」

と、決心がつきました。

こうして、あせり、悩み、もだえ、怒り、苦しみながら、晋作はすこしずつ、進歩してゆくのでした。

晋作は、萩に戻りました。しかし、十年間の休暇はもらったままで、べつに藩の仕事があるわけではありません。

晋作は、松本村に、小さな家をかりました。

松本村は、晋作にとって、忘れることのできない、かって松下村塾のあったところでした。

彼は昔のことを思い出しながら、そこで読書にあげくれる生活をはじめました。

晋作という人は大変豪快な態度で、お酒をのんでは冗談をいい、他人をわらわせることが得意でした。

しかし、本当は一人きりで、しずかにくらすのが、なによりもすきだったのです。

今こうして、しずかに読書していると、数年前の松下村塾の楽しかったことが、夢のように思い出されてきました。

しかし、その松陰先生も、いまはいません。

晋作の胸に改めて、幕府にたいする怒りがむらむらと湧いてくるのでした。

11 下関で外国船を砲撃 top

晋作はひたすら学問にはげみ、わずらわしいことを、忘れようとしました。

ところが、長州の一番西の下関で、そのうちに大事件かおこりました。

その頃、長州藩だけではなく日本中いたるところ、攘夷を唱える人々が増えてきました。

彼らは、幕府の弱腰を攻めたてました。

これをみて、幕府では、

「このままゆくと、幕府はみはなされてしまう危険がある。

それよりも、こちらがさきにたち、外国人を追払うといえば、支持してくれる人間が増えるに違いない。

そうなれば、徳川家は安泰というものだ」

と、またも方針をぐらつかせました。

そして、外国と付き合うという条約をいったん結んでおきながら、それを破ってにわかに攘夷を行う、と言い出しました。

幕府の首脳たちに賎日本をどう導くかについて、もはやはっきりした信念などなかったのでした。

ただ、自分たちの人気と、徳川家の安泰ばかりを考えていました。

だが、幕府の方針加かわったことは、長州藩の若者たちをよろこばせました。

彼らは、さっそく外国船を攻撃する準備を整えました。

文久三年(一八六三)五月十日の夕ぐれどき、下関の沖合をペンブロック号というアメリカの船が通りかかりました。

船の人々は、長州藩の若者たちが、攘夷のしたくをしているなど、もとより知りませんでした。

ただ、さきに幕府とむすんだ条約にもとづき、安心して、関門海峡を通りぬけようとしました。

だが、下関の海岸には、長州の攘夷論者がつめかけていました。

彼らは沖合に、ベンブロック号の姿をみつけると、いきりたって、

「まず、あのアメリカ船からうちしずめて、攘夷の血まつりにあげてやれ!」

と叫び、待機させてあった長州藩の軍艦二隻を突然動かし、ベンブロック号に大砲をうちかけました。

ペンブロック号の乗組員は、不意をつかれて、びっくりしてしまいました。

「一体どうしたことだ? 何かの間違いではないか?」

しかし、そんなことにおかまいなく、長州藩の軍艦は、次々と弾をうちかけてきます。

ペンブロック号は、とにかく沈められてはかなわないと、スピードをあげ、あわてて関門海峡から逃げ去ってゆきました。

長州藩の武士たちは、いっせいに歓声をあげて、

「ざまあみろ! 全国にさきがけて、わが長州ざむらいが、外国人をこの国から追払ったのだ!」

と、口々に叫びました。

最初の成功に気をよくして、それからというもの、武士たちは関門海峡をなにも知らずに通り過ぎようとする外国の船を、みさかいなく次々と攻撃しました。

外国人はおどろきました。

どうしてこんなことが起るのかとわけをよく調べてみると、幕府が前の条約を破って攘夷を行うことを密かに決定し、長州藩がその先陣をつとめたのであることがわかりました。

外国人たちのほうが、今度は怒りだしました。

「げしからぬことだ。我々は国際条約にもとづき、日本との付き合いを始めたのだ。

それをかってにやぶるなど、許すわけにゆかない」

彼らは、攘夷論者たちをこらしめてやらねばならないと強く決意しました。

それから数日して、アメリカ軍艦のワイオミング号べ下関の沖合に姿を現しました。

長州藩の武士たちは、いつものつもりでいさみたち、またも軍艦をだして攻めかかりました。

ところがワイオミング号は、これまでの船のように、逃げさりはしませんでした。

長州藩の攻撃をあらかじめ計算にいれて、応戦の準備を充分に整えていたのです。

にげるどころか、逆に大砲を行けて、長州の艦隊めがけてつっこんできました。

大砲の威力にかけては、長州の旧式軍艦は、到底最新式のワイオミング号にかなうはずがありませんでした。

攻めかかった長州の軍艦三隻は、あっというまに、あべこべに沈められてしまいました。

海辺でみていた武士たちは、意外なことのなりゆきに、あれよあれよとおどろくばかりでした。

それをしりめに、ワイオミング号は、ゆうゆうとあざけるように関門海峡のかなたへとおざかっていってしまいました。

しかし、長州の若者たちは、外国人の威力にまだ気がつきませんでした。

彼らはただ、じだんだふんでくやしがり、

「今度は、油断したから失敗したのだ。このつぎこそ、思い知らせてやるぞ」

と、腕をむずむずさせて、つぎの機会をまちました。

|

下関海峡を通る外国船に対する砲撃に対し、最初は外国船は逃げたが、その後逆襲されるようになり、

長州藩は困ってその対策に晋作を引っ張り出した。

|

また数日たって、今度はフランスの軍艦、セミラミス号とタンクレクト号の二隻が、つれだって沖合に現れました。

前の失敗にこりた長州軍は、今度は軍艦をださず、下関の浜辺に大砲をならべて、いっせいにフランス軍艦にむけて砲撃を開始しました。

だがこの二隻のフランス軍艦も、長州をこらしめるつもりできたのでした。

彼らはすぐ応戦にてんじ、すさまじい勢いで、下関の砲台めざして、大砲をうちかけました。

今度も、長州の旧式の大砲より、フランス軍艦の大砲のほうが、すさまじい威力を現しました。

海岸の砲台は、たちまちこわされて、つかえなくなってしまいました。

長州軍がおどろき騒ぐうち、フランス軍艦からは、次々にポートがおろされ、水兵が続々と上陸をはじめました。

彼らは隊伍を整えるや長州の陣地へせめかかり、これを占領したうえ、あたりの民家に火をはなち、しかも長州軍の武士たちを大勢殺して、そのままゆうゆうと引揚げてゆきました。

まさに長州軍の、惨憺(さんたん)たる負けいくさでした。

勇ましい事ばかりいっていた若者たちも、いまは西洋の武器のおそろしさを思い知り、真っ青になってしまいました。

お城ではあわてて会議がひらかれ、

「外国の軍艦は、これからも攻めてくるに違いない。一体、どうしたらよいだろうか」

と、相談が始りました。

しかし長州の人々は、これまで外国の武器のことを知らず、にわかに対策をたてるといっても、なかなかよい知恵がうかびません。

誰もかれもが、顔をみあわせ、やきもきしているばかりでした。

ところがそのとき、だれいうとなく、

「こういう危急の場合には、高杉晋作がよいのではないか。

あの男に藩兵を指導させたら、きっとうまくやると思うが……」

という意見がだされました。

すると、ほかの人々も、かわるべき名案もないので、

「なるほど、それはよろしかろう。高杉晋作を隊長に、外国軍隊とたたかわせよう」

と、すぐ賛成してしまい、さっそく松本村へ、いそぎの使者がつかわされました。

使者から、会議の決定をきかされて、晋作は内心で、まことに苦々しく思いました。

「日頃強そうな事ばかり言い合って、前後のみさかいもなく無茶をしでかすから、こんなありさまになったのだ。

その責任はたなにあげて、後始末ばかりを、私のところへもちこんでくる」

晋作は、ほかの人々の身勝手さに、腹がたちました。しかし彼は、その怒りを、じっとこらえました。

「いまは日本の一大事だ。自分だけの感情にこだわるべきではない」

そこで彼は、使者にたいし大声で、

「よろしい。晋作がお引受けした。何とかしてみょう」

と、こたえたのでした。

12 奇兵隊をつくる top

晋作は、すぐに松本村をひきはらい、下関へ急ぎました。

下関でくわしい戦争のようすを聞いたところ、聞けば聞くほど、あきれかえる事ばかりでした。

「藩の武士どもは、一体なにをしていたのだ。

海上のたたかいで負けたというなら、こちらがなれていないのだから、まだしもやむをえない。

しかし陸でのたたかいにまで負けたとは、長州武士のめんぼくもなにもあったものではない」

こういう腰ぬけ武士ばかりを指揮して、外国のすごい武器と戦うためには、一体どうすればよいのでしょうか。

彼はじっと考えこみました。

さすがの彼にも、すぐにはよい知恵がうかびませんでした。

だが、そのとき晋作の目にふととまったものがありました。

それは、海岸の陣地を武士にまじって、町人や漁民や農民がゆききしていることでした。

彼らは、べつに誰からも命令されたわけではなさそうでした。

しかし、外国軍隊がせめこんだときいて、われさきにここへかけつけ、こわされた陣地をつくりなおそうと、一生懸命働いているのでした。

その光景をみているうち晋作は、かって松下村塾で一緒だった町人や農民の子供のことを、はっきりと思い出しました。

突然、晋作は手をうって、

「そうだ。これはものになるぞ!」

と、叫びました。

晋作は、町人や農民の働きぶりをみているうち、

| 「これからの世の中で、本当に役にたつのは、いくじのなくなった武士ではなく、ほかならぬこれらの人々である」 |

という確信を、いだいたのです。

そのかいがいしい働きにくらべ、武士たちのほうは、勤めなのでしかたなく、嫌々ながら陣地をつくっているようすでした。

中年の武士などのなかには、

「しずかにしておけばよいものを、青二才どもがかってに攘夷などといいおって、くだらぬことをしでかすものだから、こんなことになったのだ」

と、ぶつぶついっている者も少なくありませんでした。

一方、青二才とののしられる青年たちのほうは、これまでの元気はどこへやら、すっかりしょぼくれていました。

晋作は、もはやこんな武士などたよりにするのが間違いだ、と思いました。

「長い間、町人や農民の上にたち、威張ることだけおぼえて、なにもできないのが武士というものだ」

一方、町人や農民たちのほとんどは、学問もなければ、武術の稽古もしていません。

しかし、そのうちの少数の者は、めぐまれない暮らしにたえぬいて、体と心をきたえてきたのだということが、晋作にもわかりました。

彼らは下関の危機をみるに忍びず、自分からすすんで、ここにかけつけ、陣地をつくるのに協力していました。

その働きぶりには、武士にみられない底力が感じられました。

晋作は、これをみて、

「彼らを、ただの下ばたらきにつかうだけでは、まことにもったいない。

彼らを訓練して、新しし軍隊をつくったら、本当に強い軍隊ができるに違いない」 と、思い付いたのでした。

晋作は、すぐに若殿さまの毛利定広(もうりさだひろ)をたずね、

「町人や農民をくわえて、軍隊を新しくつくりたいとかもいます。どうぞ、お許しをいただかせてくださいませ」 と、頼みました。

定広はびっくりしました。

町人や農民がいくさをするなどとは、戦国時代の昔ならばともかく、近頃ではそんな話をきいたこともなかったらです。

しかし定広は、前々から、晋作を信用していました。

“晋作の考えたことならば、けっして間違いはあるまい”と、すぐに許しをあたえました。

そこで晋作は、さっそく町人や農民にたいし、兵隊の募集をおこないました。

「たとえ、武士でない身分の者も、その気持さえあれば、日本のために、刀や鉄砲をもち、いくさに参加することができるそうだ」

この評判は、評判をよんで、志願者が続々と集りました。

なかには、刀や鉄砲がもてるときいて、そのかっこうのよさにあこがれ、やってきたものもありましたが、ほとんど大部分の者は、本当に長州のことを心配していました。

晋作は最初にあつまった人々で、奇兵隊をつくりました。 |

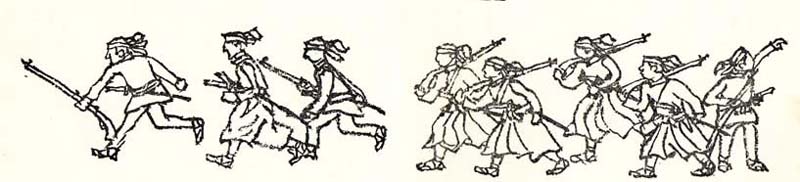

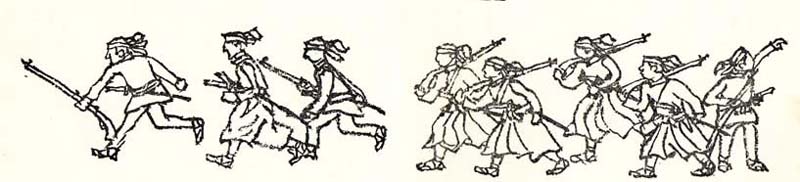

晋作は若殿さまに町人や農民からなる

軍隊をつくる許可をもらい、兵隊の募集を

すると、多くの人々が集まってきた。

そして奇兵隊をつくった。

|

これまで、いやしめられていた人々が、にわかに武士と同じになったのですから、なかにはのぼせ上って、乱暴する者もでました。

晋作は、隊の規律を厳格にし、違反した者にたいしては、容赦なく切腹を命じました。

隊員たちは、はじめのうち、刀の持ち方も知らなければ、鉄砲のうち方も知りませんでした。

それをいちにんまえにしたてるべく、猛訓練が、毎日のように続けられました。

なれないてつきで、体を動かしているようすは、まことにぎこちなくみえました。

しかし、みんな、気持だけははりきっていました。

奇兵隊が訓練しているありさまをみて、頭のふるい武士たちは、

「高杉晋作は、あきれはてたことをやりだしたわい。

いくらやってみたとて、百姓や町人に、我々のまねができてたまるものか。

今にいくさが始ったら、あんな連中はまっさきに腰をぬかし、逃げ出すにきまっている」 |

と、自分たちのいくじないことは棚にあげ、さかんに悪口をいいました。

長州藩にとって、武士も町人も農民も、一緒に協力しなければならない重大なときなのに、それらの古い武士たちには、すこしもそのことが理解できなかったのです。

そういう武士たちの悪口をじっとたえ忍びながら、晋作は心のなかで、

「今にみていろ。きびしい訓練にたえて、立派な勇気ある隊員を、かならず育ててみせる」

と思いました。

そういう晋作の気持を知った、部下の陂員たちも、期待にこたえようと、歯をくいしばって、努力を続けました。

13 絶体絶命の長州 top

ところが、今度は京都で、長州藩にとって、大変な事件がおこりました。

京都では、これまで長州藩とそれに味方する武士たちが、撰夷論をさかんに唱え、弱腰の幕府をののしり、倒幕論を主張していました。

しかし朝廷にはまだ徳川幕府を信頼して、幕府の手で攘夷をやってもらいたいと考えている公家が少なくありませんでした。

すると、長州藩の武士や浪人たちは、そういう態度の公家たちを、

「徳川幕府には、もはや外国人を追払うちからなど、ありはしませぬ。

そんな幕府を支持するというのは、日本を外国に売りわたすのも同じです。

たとえあなたさまが身分の高い公家であられようとも、そんなことを考えているかぎり、黙ってすておくわけにゆきませぬ。

お考えを改めないならば、日本のため、あなたがたのお命を、まず頂戴しますぞ」 |

と、てひどく脅し続けました。

公家(くげ)たちはそういう武士たちの勢いに恐れをなして、倒幕論に反対の意見をのべる者が、いなくなってしまいました。

これをみて、孝明天皇は激怒しました。

天皇も攘夷論者でしたが、あくまでも幕府を支持していたからです。

天皇はかねて信用していた中川宮朝彦親王(よしひこしんのう)をよんで、密かに相談の結果、長州藩にさとられぬよう、薩摩藩と会津藩にたいし、

「ただちに軍隊をだして、乱暴をはたらく長州の者を、京都から退けてもらいたい」

と、依頼しました。

薩摩と会津の武士たちも、京都の町をのしあるく長州藩士たちの態度が、面白くありませんでした。

天皇の命令をきくや、まっていたとばかり、突如として、大軍を出動させました。

不意をつかれた長州藩士と、それにくみしていた浪人たちは、どうすることもできず、京都から追払われてしまいました。

長州藩の青年たちは、これまであまりにも勢いにのりすぎて、自分たちの考えだけ、強引に押し通そうとしたことが、かえってわざわいとなったのでした。

朝廷のなかでこれまで、長州藩の主張を支持していた七人の公家たちも、長州におちのびてきました。

萩の城下は、大騒ぎになりました。なにしろ長州藩は、あちらからもこちらからも、憎まれるばかりです。

一体、これからどうすればよいのか、殿さまをはじめ、みんな深刻に考えこんでしまいました。

長州の身分の高い武士の一人に、来島叉兵衛(きじままたべえ)という人がいました。

四十七歳になっていましたが、青年のように血気さかんで、しかも非常に頑固でした。

叉兵衛は、大いにふんがいし、

「全くけしからぬことだ。

これというのも、すべて薩摩と会津の者どもが、わが長州の勢いのよいことをねたんで、朝廷をあざむき、仕組んだ謀り事に違いない。

むこうがその気でくるならば、こちらもその気で、仕返しをしてやらなければならない。

こちらからも、ただちに大軍を出動させ、京都に攻めのぼり、薩摩や会津の軍勢を討ち滅ぼしてしまうべきである」

と、主張しました。

若い武士たちのなかには、叉兵衛の勇ましい議論に賛成するものが続々と現れました。

彼らは、出陣の準備にかかりました。

このありさまをみて、若殿さまの毛利定広は

「もし京都に攻めのぼり、こちらが負けるようなことになったら、それこそ長州藩は滅ぼされてしまう。

なんとかこれだけは、防がなければはならない」

と、心配しました。

晋作も、若殿さまと同じことを考えました。

「大体、わが藩が日本中から嫌われる破目になったのも、もとはといえば、世のなかの動きをよく見極めず、軽々しく乱暴ばかりはたらいたからなのだ。

乱暴のうえに、さらに乱暴をかさねたならば、それこそ、どんなことになるか、わかったものではない。

もう少し、よくようすを見極めるまで、軽々しい行動をつつしむべきである」

定広は晋作をそばちかくよびよせ、

「来島叉兵衛に、乱暴なことをやめるよう、よく言い聞かせてもらえないか。

そして、このたびの出陣を、なんとしても取止めるようにはからってほしい」 |

と、密かに命じました。

来島叉兵衛は、すでに大部隊をひきいて、萩の城下を出発していました。

晋作はすぐあとをおって、叉兵衛にあいました。

「若殿さまのご命令です。すぐに引き返してください。

大体、こんな無茶なことをしたら、それこそ長州藩の立場が、ますます悪くなるだけではありませんか」

しかし、叉兵衛は、がんとしてききません。

「いまとなって、なにをもうすか。この腰ぬけめが!

薩摩や会津のやつらにひとあわふかせぬかぎり、長州武士の面目がたたんではないか。

そのほうは、臆病かぜにふかれて、いらぬ忠告をやらかしにきたのであろう。

そのほうは、それほどまでにおのれの地位が大事か!」

叉兵衛は、大変なけんまくで、晋作をののしりました。

晋作は、なおも言い聞かせようとしましたが、叉兵衛は振り切るようにし軍隊をひきつれ、京都をめざして出発してしまいました。 |

軍隊を引き連れて京都に攻め上ろうとする頑固者の又兵衛を、若殿さまの頼みで晋作は引き戻しにいったが、逆に怒鳴られる始末であった。

そして彼が長州に帰ると、

企みのため彼は牢屋に入れられる。

|

「やれやれ、全く困った頑固者だわい」

さすがの晋作もためいきをつきました。

だがこうなると、晋作のほうも意地になります。

なんとしてでも、頑固な又兵衛を引きとめなければと、そのまま若殿さまには報告もしないで、自分も一行のあとをおい、京都へむかいました。

しかし、せっかく京都までいってみたものの、ことは簡単にゆきません。

又兵衛はじめ、長州の武士たちだって、必死の覚悟できたのですから、いまさらあとへひけない気持でした。

晋作は、京都でねばりづよく彼らを説得しました。

ところが、そのうち郷里の萩で、へんなうわさがたちはじめました。

「晋作は、若殿さまのお許しをえないで、かってに京都へいってしまった。

叉兵衛を引きとめるどころか、実際は彼らと一緒になり、ひとあばれするつもりに違いない」

晋作にたいし、毛利定広は心配して、使者を京都におくり、

「ただちに帰国せよ」

と、命令しました。

晋作は、とうとう叉兵衛らの企(くわだ)てをやめさせることができぬまま、萩へ引き返さなければなりませんでした。

晋作は、定広(さだひろ)を信じて、萩へ帰ったのでしたが、しかし、ここで、ひどいめに合わされました。

かねて、藩の重役のなかに、晋作が一人で思いのまま振舞うのをみて、心良からず思っている者が大勢いたからです。

そういう連中が、このときとばかり、

「高杉晋作は、無断で京都へいった。これは脱藩と同じではないか。

一度ならばともかく、これで二度めである。このままほっておいては ほかの者にしめしがつかぬ。

みせしめのために、処刑すべきだ」 |

と主張しだし、しかもその意見が有力になってきました。

若殿さまの定広は、困ってしまいました。

定広は、かねてから晋作をふかく信用しています。

しかし、重役たちの意見を、無視するわけにはゆきません。

もともとは定広は、おとなしい性質で、自分の考えを、強引に押し通すことができませんでした。

とうとう定広は、晋作の命だけは助けるかわりに、しばらく野山獄へいれておくことにしました。

元治元年(一八六四)の三月、萩へ戻るやいなや、晋作は、とらえられて野山獄にいれられてしまいました。

晋作は閉口しました。

なにしろこれまでは、おもいきり自由に、やりたい放題をやってきたのです。

その彼が狭い牢屋に閉じ込められたのですから、退屈でかないませんでした。

牢屋の中にはノミやシラミがたくさんいて、ところがまわずくらいついてきます。

やりきれない毎日でした。

おまけに、さらにそれ以上、不愉快なことがありました。

それは、晋作がとらえられたとたん、親しくしていた仲間からか、急に誰も近寄ってこなくなったことです。

「牢屋にいれられた罪人に近づくと、こちらまでが仲間とみられて、ろくなことがない」

誰もかれも、自分のことだけを考え、晋作を敬遠するようになったのです。

わずかに親戚の杉梅太郎だけが、ときおり面会にきて、何かとなぐさめてくれました。

晋作は、人間というものが、いかにあてにならないかを知り、心から情けなくなりました。 |

又兵衛を追って京都に行った晋作を、

彼を嫌っていた重臣たちは、彼は又兵衛の

仲間だとして死罪にしようとしました。

困った若殿さまは彼を牢屋に入れました。

|

「日頃は、やれ同志だとか仲間だとか、都合のよいことをいっているくせに、いざとなれば誰も助けてくれない。

他人とは、なんという冷たい者であろうか。

どっちみち人間とは、孤独に生きるほか、しかたがないのだ」 |

晋作は、吉田松陰を思い出しました。

「この野山獄は、かって松陰先生もいれられていたところだ。

先生はこの牢屋のなかで、一生懸命、勉強なさったばかりか、ほかの囚人たちの教育までおこなれたそうだ。

私には、ほかの者を教育する力など、とても持ち合せていない。

せめて松陰先生にあやかって、自分の勉強だけでも、やっておくことにしよう」

晋作は、牢番にたのんで、書物をさしいれてもらいました。

それから毎日、牢屋のなかで、一生懸命読書にふけりました。

その頃、外では相変わらず、事件がめまぐるしくあいつぎ、しかもそのたびに長州藩の立場は、悪くなってゆくばかりでした。

まず晋作の忠告をふりきって出兵した来島又兵衛らの軍隊は、京都の街中で、薩摩および会津をはじめ、諸藩の軍隊と、とうとういくさをはじめました。

このときのいくさを“蛤(はまぐり)御門の変”(または禁門の変)とよびます。

しかし、その結果は、晋作の予測したとおり、長州勢の慘敗に終ってしまいました。

叉兵衛をかしらに、おもだった長州軍の指揮者は、ことごとく討死にしたり、自害したりしました。

松下村塾いらい、晋作と親しかった久坂玄瑞(くさかげんすい)も、このたたかいに参加して死にました。

かねて長州藩をにくんでいる幕府は、このようすをみて、にわかに勢いづき、

「恐れ多くも、朝廷にむけて攻撃を仕掛けるなど、長州藩のやることは、許しがたい大罪だ。

そういう藩は、ただちに武力によってでもとりつぶすべきである」

と、全国の大名たちに、長州征伐を行うから、軍隊をだせ、という命令をはっしました。

晋作が心配したとおり、いまや長州は、絶対絶命の立場におかれたのです。

しかし、それだけではありません。危機は外からもせまっていました。

それは、よりによって同じ頃に、イギリス、アメリカ、フランス、オランダという四ヵ国の艦隊が、連合して関門海峡におしよせてきたからでした。

さきに長州藩が、外国船にむけて発砲したその仕返しをしよう、というのです。

長州藩は、幕府からいじめられ、連合艦隊からは砲撃され、最悪の状態になりました。

四ヵ国連合艦隊のうちだす最新式の大砲のまえに、せっかくつくりなおしたばかりの下関海岸の陣地は、ひとたまりもなくぶちくずされてしまいました。

藩の上役たちは、あわてふためきました。

「もうじき幕府の軍隊がせめよせてくる。その前に、外国艦隊と仲直りしないと、大変なことになる」

しかし、いくさは明らかに。長州藩のまけでした。

一体、どうしたら、うまく仲直りできるでしょうか。

むこうは勝(かち)におごり、いろいろかってな条件を押付けてくるに違いありません。

よほどしっかりした者が、談判の使者にたたないと、えらいことになりそうです。

へたをすると、長州の全部を外国人にとられてしまうかもしれません。

上役たちは靑くなって、おろおろしながら、今後の対策を相談しました。

そのとき、またしても、

「高杉晋作ならば、この役目を立派にやり遂げるのではないか」

と、いいだす者が現れました。

若殿さまの毛利定広は、さっそくそれを取上げて、晋作を牢屋からだし、外国艦隊との談判にあたらせることにしました。

しかし、考えてみれば、これは大変むずかしい役目です。

相手は勢いにのって、むり難題をふきかけてくるでしょう。

それをこちら側が、できるだけ不利にならぬよう、仲直りをしよう、というのですから、ちょっとやそっとのことでは、うまくゆくわけがないのです。

「またしても、ばか者どもの後始末かい。一体私を、なんだとおもっているんだ」

使者の命令をきいて、晋作は思いました。

しかし、長州の立場を思うと、そんな感情にとらわれていることは許されませんでした。

14 あっぱれな外交手腕 top

晋作はしょっぱなから、外国人たちのどぎもをぬいてやろう、と考えました。

そこで、名前もいかめしく、宍戸刑馬(ししどけいま)とかえ、えぼしをかぶり、大きな紋をそめぬいた陣ばおりをきて、ちょうど戦国時代のさむらい大将のような姿になり、連合艦隊の旗艦、ユーリアラス号へむかいました。

連合艦隊の司令官は、イギリス人のクーパーという男でした。

普通、いくさに負けたほうの使者は、白旗をかかけて、相手の情けにすがりながら、父渉するものです。

ところが、晋作のやりかたは全くちがいました。 |

ユーリアス号で談判するクーパーと通訳のサトーと晋作(左から)。クーパーは彦島の租借も

条件にしたが、晋作はうまくこれを逃げた。

|

彼は、心中密かに、

「よわりきった顔で交渉にのぞんだら、相手にばかにされ、どんな条件をだされるかわからない。

確かに、今度のいくさは、こちらの負けだった。

しかしこればかりの敗戦でへこたれるほど、長州は弱くないのだということを、相手に見せつけてやらなければならない」 |

と、決意していました。

晋作の態度をみて、通訳にあたったイギリス側のアーネスト・サトウはびっくりしてしまいました。

「この男は敗戦国の代表だというのに、まるで自分たちのほうが勝ったような顔で、交渉の場にのぞんできた」

サトウの日記には、そう書き残されています。

はたせるかな、クーパー快戦勝国のちからをかさにきて、自分たちに都合のよい要求をつきつけてきました。

一、今後は、外国の船が、下関の沖合を自由に通行するのを認めなければいけない。

一、今度のいくさに使用した長州がわの武器は、ことごとく連合艦隊にひきわたさなければいけない。

一、長州藩は、外国船にあたえた損害にたいし、その全額を賠償しなけ収はいけない。

一、賠價のひとつとして、下関の向い側にある彦島を、連合国側に租借地(そしゃくち)として提供しなければいけない。 |

これらいくつもの要求のなかで、とくに日本の運命を危なくさせるものは、彦島を租借地にするということでした。

租借地というのは、ある国が、別の国の領土を、一定の期限つきで借りることです。

しかし、多くの場合、借りるというのは名目ばかりで、実際には占領してしまうのがほとんどでした。

しかもそればかりでなく、租借地を足がかりにして、しだいに彼らの領土をひろげ、ついにはその国全部を、自分たちの植民地にしてしまうのでした。

もしこのとき、晋作がその要求をのんでいたら、日本のなかに外国の領土かでき、日本は外国人にだんだんとおしまくられて、ついには国をとられてしまったことでしょう。

全く危ないところだったのです。

しかし晋作は、きっぱりこれを断わりました。彼はひとつの計略を考え、クーパーにむかって大声で、

「彦島の租借の件でござるが、これは、我々の一存でいかんともできもうさぬ。

なぜならば、日本の土地は、ことごとく天皇のものだからである。

大名はその土地を天皇からおあずかりしているだけである。

だから、天皇の許可がないかぎり、貸すとか、貸さないとか、かってにきめるわけにはゆかないのだ。

日本中の土地が、なぜ天皇のものかというと、そもそもそのわけは、遠い遠い昔にさかのぼる……。

昔々、高天原というところに、大勢の神さまがおいでだった。

その神さまたちのなかで、一番えらいのが、アマテラスオオミカミとおっしゃる神さまたった。

このアマテラスオオミカミの子孫に、ニニギノミコトというかたがいて、そしてそのニニギノミコトというかたが、アマテラスオオミカミから命令をうけて、はるばると、この日本の国にくだってきて、さてそれから……」 |

と、日本の神話をしゃべり始めたのです。

クーパーには晋作がなにをいってるのやら、わけがわかりません。

ただあっけにとられて、晋作のしゃべるのを聞いていました。

クーパーよりさきに、通訳のアーネスト・サトウが悲鳴をあげました。

「ミスター宍戸(ししど)、ちょっとまってください。

あなたのしゃべっていること、とても英語になおせません。

もう少し、わかりやすく話してください」 |

「わかりやすく? いや私は、いま一番わかりやすく説明しているつもりである……。

そもそもそのニニギノミコトが、高天原(たかまがはら)からこの日本の国へおくだりになり、そしてそれから……」 |

「ミスター宍戸。用件は彦島のことです。

タカマガハラとか、ニニギノミコトとか、なにも関係ありません。

彦島の話をしてください」 |

「いや、関係がないどころか、実は大ありなのだ。なぜ彦島をお貸しでぎないか。

そのわけをはじめからお話しなければ、あなたがたに納得してもらえないことはわかりきっている。

さあ、そこで、そのニニギノミコトだけれども、そのニニギノミコトがこの日本にこられるいぜん、日本列島には、すでにスサノオノミコトという神さまがはやくからきておいでになり、そして、ニニギノミコトがこの国にきたとき、そのスサノオノミコトの孫にあたるオオクユヌシノミコトという神さまが、ここにおられ、そこでニニギノミコトは、そのオオクニヌシノミコトにたいし……」 |

いつはてるともしれない晋作の話に、クーパーはしびれをきらし、

「その話はもうよい。わかった」

と、叫びました。

しかし、晋作はとりあいません。

「いや、まだ話は始ったばかり。これだけでわかったはずはありません。

そこで、そのオオクニヌシノミコトですが……」

クーパーは、とうとう机をたたいて、

「もうやめろ! 彦島の件は撤回する。だから、わけのわからぬたわごとはそこまでにせよ!」

と、怒鳴ってしまいました。

彦島を租借させよ、という連合国の要求は、晋作の機転で、うやむやになってしまいました。

クーパーは、つぎに賠償金を要求しだしました。しかし、これにたいしても晋作は、

「わが長州藩が貴国をはじめ外国船に大砲をうちかけたのは、幕府が方針を改めて攘夷を行うと言い出したからだ。

わが長州は ただただ、幕府の方針にしたがったまでのこと。

もし、責任があるとすれば、幕府の側である。

したがって、この件については、幕府の役人と交渉されるのが筋道である」 |

と、つっぱねてしまいました。

クーパーが反対すると、またしても、神話の講釈が始りそうな勢いです。

とうとうクーパーも、それ以上の要求をあきらめてしまいました。

そのあげく、結局クーパーと晋作との間で、仲直りの条件として取決められたのは、つぎの四つでした。

一、これからのち、外国船が下関を通過するとき、長州藩は親切に取り扱うこと。

一、外国船が必要とする食べもの、飲みもの、燃料を、長州藩は心良く売ってやらねばならぬこと。

一、関門海峡は風波がはげしく、船がしばしば遭難する。

もし、外国船が遭難した場合は、乗組員の上陸を認めること。

ただし、乗組員たちは、かってに下関の町を歩いてはならぬこと。

一、長州藩は、二度と下関の砲台をつくらないこと。また、こわされた砲台の修理は行わないこと。 |

徹底的に負けた長州側としてみれば、おそろしく寛大な条件でした。

晋作の働きで、長州藩は救われたのです。

いや、長州だけではなく、日本全体が最大の危機をまぬがれたのだといえるでしょう。

一方、この談判にたちあったイギリス人たちも、晋作の堂々たる態度に感心しました。

「あれはたいした男だ。いくじのない幕府役人とは大違いだ。

これからの日本は、こういう連中が動かすようになるに違いない」

こうして、いくさに負けたにもかかわらず、かえって長州藩の評判を高めてしまいました。

晋作は、大役を見事にはたしたのです。

藩のなかでも、多くの人々からほめられて、人気を高めたに違いない、と思うでしょう。

ところが、全く不思議なことにはそうならなかったのです。

そこが、人間の世のむずかしいところです。

このとき長州藩は、大変な危機にみまわれていました。 そういうときにこそ、みんなが一致団結して、ことに当らなければならないはずです。

しかし実際には、そういうときになると、人間はしばしば緊張しすぎて、かえって気持がいらいらしだし、小さなことに、すぐ腹をたてるようになってしまいます。

そのためほんのちょっとした原因で、ふだん仲のよかった親友同士が、却っていさかいをおこす、という場合がよくあるものです。

まさに、その頃の長州藩か、そういう状態になっていました。

そして藩のなかには、かねて若者たちがいろいろなことをするのを、苦々しく思っている年寄りが少なくありませんでした。

そういう老人たちが、外国艦隊の立ち去ったあと、いっせいに、

「大体、幕府の機嫌をそこねぬように、やっておればよいものを、若い奴らがかってきままをするから、あげくのはてに、こんなひどいめにあったのだ。

こなまいきな青二才どもを、取締るべきである」

と、主張するようになりました。

こういう考えの人々を、俗論党とよびました。

俗論党ではかねて乱暴な企てに反対している高杉晋作までも、

「あいつもきっと青二才どもの一味に違いない。

口ではもっともらしくいいながら、陰ではほかの者をおだてているのだ。

ああいうやつこそ、まず弾圧しなければなるまい」

と、みなすようになりました。

晋作は、これを知って、

「私が、もし、いなかったならば、一体だれが、外国人との交渉をやったのだ?

俗論党のやつらに、それができたというのか」

と、腹がたちました。

しかし、俗論党の勢いは、日に日にさかんになってきました。

晋作は、ついに身の危険を感じて、九州へのがれることにしました。 |

萩のお城では俗論党の重役たちは、晋作の功績を褒めるどころか、弾圧を加えようとしました。

身の危険を感じた晋作は九州に逃げます。

|

15 奇兵隊の勝利 top

その頃、福岡の郊外に、野村望東尼(ぼうとうに)という尼さんがすんでいました。

もうおばあさんでしたが、幕府が大きらいで、幕府に反対する青年たちを、密かに援助していました。

晋作は、野村望東尼のもとで、かくまわれることになりました。

彼がさったあと、長州では、まるで外国艦隊といれかわるかのように、長州征伐の幕府がわの軍隊が、国ざかいまでせめよせてきました。

長州の青年たちは、長州の強さを思い知らせてやる、といきまきましたが、俗論党の人々は。

「そういう考えこそ、間違っているのだ。

これまでも、そんな調子でやってきたから、さんざんひどいめにあったではないか。 ここはひとまず、幕府に謝ったほうが、よいのではないか」

と、いいはりました。

おとなしい殿さまは、俗論党の意見に動かされ、幕府に謝ることにきめました。

そして、幕府と戦うべし、と主張していた三人の家老の首をきり、使者を幕府がたの陣営におくり、

「ご公儀にたてつくような者は、わがほうで処分いたしました。

長州藩は、このように、ご公儀にたいし忠義をつくしております。

今後は、ご公儀にそむくようなことは、けっして企てないつもりですから、どうか、どうか、許してください」

と、ヒラグモのように頭をさげました。

望東尼(ぼうとうに)のところへも、そのことが伝わりました。

彼女のもとには、各藩の武士たちが出入りしています。

彼らは、この話をきいて、 |

九州に渡った晋作は福岡の望東尼の尼寺を訪ねます。ここは倒幕派の根城です。ここには各藩の志士からの長州藩の動きなども入ってきます。

|

「なんということだ。

長州は強そうなことをいっていたが、なんとも見かけによらぬいくじなしではないか。

幕府の軍隊に、ひとたまりもなく降参(こうさん)するなど、“内弁慶のから威張り”とは、こういうざまをさしていうのだ」

と、あざ笑いました。

晋作は、くやしくてたまりません。

「俗論党のやりかたは、全くなっていない。

幕府にへいこらばかりしていたら、幕府のほうでは、ますますつけあがり、自分たちのやることに間違いはない、と思いあがるに違いない。

そして、これまでどおりのやりかたを、ますます、強引にすすめ、そのあげく、ついには外国人のいうがままに、日本をひきまわされてしまうに違いない」 |

他藩の者にあざけられたくやしさよりも、日本の運命を思って、晋作は心配になりました。

晋作は、ついに、

「今すぐ、長州の俗論党を征伐しなければならぬ。

長州にだって、日本のことを本当に考えている者がいることを、天下にひろく知らせなければならないのだ」

と、決心しました。

晋作はこっそり長州に戻りました。

長州には、俗論党のやりかたに我慢できない、と考えている人が大勢いました。

だが、俗論党の勢いがさかんなので、彼らは、みんな小さくなっていました。

晋作は、それらの人々を、密かに集めました。

「このままでは 長州ばかりか、日本が滅んでしまう。

いまこそ、私たちが立ち上がらなければならないときだ。

そのためにはまず、俗論党を藩のおもだった地位から退(しりぞ)けなければならない。

私は、奇兵隊をひきいて、俗論党をせめるつもりだ」 |

だが、晋作のこの決心をきいても、多くの人たちは、顔を見合わすばかりでした。

内心では俗論党を憎いと思いながら、それにたいして武力攻撃をかけるというのは、長州藩のなかで内乱をおこすことになります。

日頃、乱暴をいましめてきた晋作が、突然これを言い出したので、ほかの者たちは、おどろいてしまったのでした。

今すぐ、一緒に立ち上がる決心が、さすかに、どうしてもつけられないのでした。

晋作は、声をはげまして、

「私としても、これはよくよく考えたうえの決意なのだ。みんな、どうか協力してくれよ」

と、必死に頼みました。

晋作の熱意に動かされて、ついに伊藤俊輔がまず最初に、行動をともにすると約束しました。

さらに、俊輔が多くの仲間たちに勧めてくれたおかげで、ようやく八十人ほどの同志が結集することになりました。

|

晋作と俊輔は80人の同志を引き連れて下関の奉行所を襲いここを占拠し、さらに三田尻の海軍の基地から三隻の軍艦を奪ってしまいます。

|

元治元年十二月十五日、朝からふりつづいた雪は夜になってからやみ、雲のきれまから満月がこうこうと輝いていました。

その月光にてらされて、地上の銀世界が、昼間のようなあかるさです。

晋作と俊輔は、八十人の同志をひきつれて、密かに下関へゆきました。

そして、下関にある藩の奉行所を、突然おそいました。

寝込みをおそわれて、奉行所の役人たちは、大あわてでした。

誰もかれも、ねまきのまま、あわてて逃げ出してしまい、晋作の仲間は、なんなく奉行所を占領しました。

つづいて、あくる朝、彼らは三田尻(みたじり=防府市)へすすみました。

三田尻には、藩の海軍の基地がありました。

晋作たちは、そこをも不意打ちして、三隻の軍艦をのっとってしまいました。

高杉晋作が奇兵隊をひきいて謀反を起したという知らせは、その頃になってようやく萩に届きました。

さあ大変だ、と萩の城のなかは、大騒ぎです。

俗論党のおもだった人々は、若殿さまの毛利定広にむかい、

「すぐに軍隊をだし、謀反人を征伐しなければ、今に大変なことになりますぞ」

と、せきたてました。

毛利定広は、心のなかで、相変わらず晋作を信用していました。

しかし、気の弱いことでも、この殿さまは、相変わらずでした。

同じ殿さまといっても薩摩の島津久光や、土佐の山内容堂などは、自分の思うとおりを、ばりばりやりとおす豪傑でしたが、この毛利定広は、いつも家来たちのいいなりにひきずられてばかりいました。

このときも、俗論党からせきたてられるまま内心では、晋作をかわいそうだと思いながら、

「やむをえぬ。謀反人どもをただちに征伐せよ」

と命令をだし、藩の軍隊の出動を認めました。

こうして、長州征伐の幕府軍に二重三重に囲まれた長州藩のなかで、今度は内輪同士のいくさが始ってしまいました。

俗論党の軍隊は武士によって組織されていました。

一方、奇兵隊は、農民や町人が中心になっていました。人数においても、俗論党が圧倒的にまさっていました。

ところがいくさが始ると、奇兵隊は絶対に負けませんでした。

少ない数の軍隊で、正規の武士たちをあべこべに追払いました。

俗論党はくやしがり、なんども攻撃をかけましたが、どうしても奇兵隊に勝つことができません。

それは、晋作のたてた作戦が、あまりにもすぐれていたからです。

また、一般の町人や農民が、奇兵隊を応援してくれたことき、非常に有利でした。

奇兵隊のほとんどは、彼らの仲間で、ふだん威張りちらしている武士の軍よりも民衆の間では人気があったからです。

町の人々村の人々は、奇兵隊が勝つように、いろいろな情報をこっそりさぐっては、知らせてきてくれました。

そのおかけで奇兵隊は、いつも相手の裏をかくことができました。

俗論党の軍隊は、奇兵隊をせめあぐねて、どうすることもできません。

このありさまをみて、藩の上役のうち、これまで、中立を通してきた人々が、

「いつまでも、ぐずぐずしていては、きりがつかない。

その間に、長州征伐の幕府軍が、いっせいに攻めかかってきたら、どうなるか。

はやいうちに、こちらのいくさを仲直りさせなければだめだ」

と、考えはじめました。

中立派の人々は、これまた若殿さまのところへゆき、

「このようないくさが、藩のなかで始りましたのは、もとはといえば、上役たちのやりかたがまずかったからでございます。

若者たちは、それに不満をいだき、反抗したものでございましょう。

しかし、いつまでも、このままほうっておくわけにはまいりません。

高杉晋作はじめ、奇兵隊の者たちの意見をきいたうえで、藩の政治を改めるようにしましたならば、みんな満足するに違いございません」

と、すすめました。

おとなしい若殿さまは 今度はまた、中立派の人々に動かされてしまいました。

そして、俗論党と奇兵隊の両方に使者をおくり、ただちに仲直りするように、と命令しました。

しかし、仲直りといっても、いくさに勝っていたのは奇兵隊です。

仲直りしたのち、俗論党はふるわなくなり、晋作たちは、藩のなかで、重くもちいられるようになりました。

長州征伐におしよせた諸藩の軍隊のなかで、参謀をつとめていたのは、薩摩藩の西郷隆盛でした。

隆盛は、長州藩の内輪もめと、その後始末のやりかたをみて、

「長州も、これからは、高杉晋作の時代がくるに違いない。

あの男が指導するならば、もう前のような乱暴なことはしないだろう。

そうときまれば、もう、このあたりで、いくさなどやめる(一度目の長州征伐)べきである」

と、判断しました。

隆盛の命令によって、長州藩は危機をのがれることができました。

そして、晋作は、いまや自分のおもいどおり、藩の政治を動かせるようになりました。

自分の野心だけでうごいている人間ならば、このような立場にたつと、得意になって権力をふるいます。

しかし晋作は、そんなことをしたいなどとは、すこしも思いませんでした。

「私は、日本のためだと思って、これまで政治に関係したり、いくさを始めたりしたのだ。

しかし、本心をいえば、私は、こんなことはけっして好き「ではない。

大体、他人と付き合うのが、わずらわしくて、嫌で嫌でかなわないのだ。

もう一度、私は一人になって、しずかに勉強したい。

藩の重役などになったら、大勢の人間を相手に、めんどうくさい付き合いをいつまでも続けなければならない。

考えただけでも、まっぴらごめんだ。

ひとまず平和がきたのだから、あとのことは、誰か別の人間にまかせて、私は久し振りに、一人になりたいものだ」

そして、晋作はあとのことを桂小五郎によく頼み、自分は身をひいてしまいました。

ところが、晋作が身をひそめているその間に、長州藩にとって、またしても、大変なことがおこりました。

16 薩摩との仲直り top

それは、幕府が二度めの長州征伐を行うと言い出したことでした。

この前のときは、西郷隆盛などが、

「長州をほろぼすのが目的ではない。日本をひとつにまとめることこそ、目的なのだ。

長州がこれまでみたいな、一人よがりの乱暴をやめるなら、なにも征伐する必要はない。

それよりも、内乱がながびいて、外国軍隊にすきをつかれることのほうが大変だ」 |

と判断したため、中止になったのでした。

ところが頭の古い幕府の役人たちは こういう隆盛の気持などわからず、

「国ざかいまで攻めてゆきながら、そこでいくさをやめるとは何事だ。

長州の毛利は昔から、徳川家にとって敵ではないか。

むこうが困っているこの機会に、徹底的にほろぼしてしまうべきだ」 |

と言い出しました。

彼ら役人たちは、日本のことよりも、徳川幕府のことしか頭になかったのです。

そして、とうとうもう一度、長州をほろぼす戦争をはじめようとしました。

これには、さすがの西郷隆盛も怒ってしまい、

「徳川幕府は、自分の利益だけしか考えていない。こんな幕府に、いつまでも政治をまかせておくわけにはゆかない」

と、これまでの態度を改めて、倒幕論を支持するようになってきました。

しかし、長州では、そういう薩摩藩のようすは、もとよりわからず、

「幕府の大軍が攻めてくる。大変なことだ」

と、大騒ぎでした。

長州藩のおもだった上役たちはうろたえたあげく、またしても高杉晋作をさがしだし、彼に軍隊の指揮をまかせよう、と言い出しました。

毛利家の殿さまは、晋作を本当は信用しきっています。

危ない事態になると、これは晋作でないとやれないといって、すぐに彼に頼ります。

ところが危機をきりぬけ、今度は反対派の者がとやかくいいだすと、またそれにひきまわされ、晋作をとおざけるのでした。

信念のない殿さまのおかげで、晋作はたまったものではありませんでした。

けれども、今度もまた、晋作は殿さまからの頼みを引受けてしまいました。

なぜかといえば、彼はいつも、日本全体のことを考えて、行動していたからでした。

そのため、殿さまや上役たちのかってな扱いにもたえることができたのです。

一方その頃、日本のなかに、

| 「徳川幕府では、もう日本を導くことはできない。 新しい世のなかは、諸藩のなかで一番すすんだ考えをもっている薩摩藩と長州藩が中心になって、つくらなければならない」 |

という人が増えてきていました。

幕府のなかにすら、そういう考えの人がでてきました。

勝海舟がその一人です。

そして土佐の坂本竜馬なども、同じ考えをもっていました。

しかし、薩摩と長州は今のところ、まだ仲違いをしたままです。

“蛤御門の変”のとき、長州軍は薩摩軍によってさんざん痛め付けられ、長州ではそれを恨む者が少なくありません。

また自分たちが、かって京都を追い出されたのも、薩摩藩の企(たくら)みによると、考えている人もたくさんいました。

したがって、今すぐ薩摩と長州が協力するわけには、到底ゆきそうにありませんでした。

しかし勝海舟は 日本のために、是が非でもそれをやり遂げなければならないと信じて、同じ考えの坂本竜馬を、薩摩と長州へおくり、仲直りをすすめることにしました。

長州へやってきた竜馬は、かねて親しい桂小五郎とあい、

「今、危機にみまわれている日本をすくう道は、ただひとつしかありません。

それは薩摩藩と長州藩が協力して、新しい政府をつくることです。

そうしてこそ、はじめて日本を外国の軍隊からまもりぬくことができます。

どうかこれまでのゆきがかりをすてて、仲直りをしてはくれませぬか」 |

と、熱心にすすめました。

小五郎は、竜馬の言葉をきくや、

「なにをいうか、くだらぬことを!

長州はこれまで薩摩のおかげで、なんど苦しい目に合わされたかわからんのだぞ。

それをいまさら仲直りなど、ばかもやすみやすみにいえ!」

と、怒鳴りました。

しかし、竜馬はそれにこたえて、

「いや、おまえさんのお怒りはもっともだが、しかし今の日本は藩と藩の間で、怨みがどうの、武士の面目がどうの、とつまらぬことをいっている場合ではござるまい。

日本のために、ここは忍びがたきを忍び、我慢してもらうわけにはゆきませぬか」

と、熱弁をふるって、説ききかせました。

桂小五郎は、やっと怒りをしずめ、

「それでは、ほかの者とも相談してくる」

といい、晋作のところへやってきました。

晋作は、小五郎から竜馬の話をきいて、

「なるほど、薩摩のこれまでの行動は、確かに私たちとしては、許せないものがある。

しかし、日本のためとあらば、それも我慢しなければなりますまい。

本当に薩摩のほうが、こちらと仲直りする気持があるかどうか、また、どのていどまで真剣に考えているのかを、確かめるべきではなかろうか」 |

と、いいました。

小五郎のひきあわせで、晋作も竜馬にあいました。

そのうえで、晋作は

「薩摩が、本当に仲直りしたいというなら、これまでのことは水にながそう。

しかし、それにはまず、薩摩がはっきりとした形で、誠意をしめすべきだと思う。

長州は、もっか四方八方からせめられて、武器が一番必要々ときです。

ところが幕府は、長崎の外国人に手をまわし、長州藩に外国製の武器を売らないよう、指示しています。

そのため、こちらは新しい武器をかうことができず、ひどく困っています。

薩摩がこちらと同盟したい、というのなら、まず薩摩藩が長崎で武器を買い、それをこっそりと長州へまわしてもらいたい。

薩摩は、おもてむき、まだ幕府の味方になっているのです。

したがって、薩摩が武器を買う場合、幕府としては、嫌だといえぬはずです。

薩摩がそれほどまでにしてくれるならば、長州としてもこれまでのことは水に流し、仲直りしたいと思います」 |

と、返事をしました。 竜馬は、これをきいて、

「まことにごもっともです。薩摩の者たちに、了解してもらいましょう」

と、約束しました。

竜馬は、さっそく薩摩におもむき西郷隆盛、小松帯刀(たてわき)、大久保利通(としみち)など、薩摩藩のおもだった人々に、長州藩の希望を伝えました。

薩摩藩では 心良くそれを承知しました。

こうして、長州は、長崎から多くの鉄砲のほか、軍艦までも買いいれることができました。 この軍艦は、“おてんとうさま丸”と名づげられました。 |

小五郎の引合せで晋作(左)に会う龍馬(右)

そして長州藩は武器や軍艦を買入れ、

さらに薩長同盟も結ぶことができた。

|

そればかりか、幕府の二度めの長州征伐にたいして、薩摩藩はあくまでも参加せず、逆に折りをみて、長州を助けるという約束まで、密かにかわされました。

こうなれば、長州藩としても、勇気百倍です。

晋作は奇兵隊をひきい、幕府の軍隊に決戦をいどむこころがまえをかためました。

慶応二年(一八六六)六月、晋作は、長州藩の陸海軍総司令官に任命されました。

まもなく、幕府との間に、いくさが始りました。

幕府の海軍は、まず瀬戸内海の長州藩の領地である大島という島にせめかかり、なんなくこれを占領しました。

大島が占領された知らせをきいても、晋作はすこしもあわてません。

「島のひとつやふたつ、案ずることはない。

敵はかえってこれで、長州くみしやすしと油断するようになるだろう。

そこをねらって、一気に反撃するのだ」

晋作は、おてんとうさま丸にとびのりました。

そのときの彼は、全くふだんと同じ服装で、刀も鉄砲ももっていません。

もっているものといえば、扇子(せんす)が一本だけでした。

部下たちは、おどろいて、

「いくらなんでも、扇子一本でいくさができますか。はやく服装を整えてください」

といいましたが、晋作はあべこべに、これをしかりつけました。

「よけいな心配をするなよ。幕府の軍艦の五隻や六隻くらい、この扇子一本でふきとばしてくれるわ」

実は、こんなことをするのも、晋作の計略であったのです。

はたせるかな、晋作の自信にみちた態度をみて、部下たちは、

「隊長には、よっぽどたしかな勝算があるに違いない」

と、ちからをえました。

おてんとうさま丸は、瀬戸内海をはしり、大島にちかづきました。

しかし、わずか一隻の軍艦で、幕府の大艦隊にたちむかったら、いくら晋作でも、返り討ちにあうことが明らかです。

晋作は途中の三田尻で、いったん船をとめました。

三田尻の港に、晋作の知りあいの家があります。

晋作は船をおりて、その家にはいってゆきました。そして、

「ちょっと失礼。疲れたから、一休みさせてもらいますぞ」

といい、二階へどんどんと上って、座敷にごろりと寝転がってしまいました。

おてんとうさま丸の部下たちは、あっけにとられました。

一体、隊長はどうしているのか、とその家の人にようすをきくと、晋作は、二階でゆうゆうと昼寝をしている、とのことです。

だが、これを聞いた部下たちは、かえってますます自信をふかめ、

「隊長はもうすべての作戦をねりあげて、自信満々でいる。

それならば、幕府の軍隊が、いかに多かろうとも、恐れるにたりない」

と、口々にいいました。

しかし晋作は、ただじっと昼寝をしていたのではありませんでした。

おもてむきゆうゆうたる態度をとりながら、実はしずかな二階の座敷で、たった一人綿密にこれからの作戦を考えぬいていたのでした。

「少数の軍隊で数倍の大軍にあたるには、相手の油断をついて夜討ちをかけるのが一番よい」

日がくれました。晋作は再びおてんとうさま丸にのり、やみにまぎれて大島にむかいました。

大島のちかくまでくると、はたして幕府の大艦隊は油断して、みんな寝静まっているようです。

「よし、私の思ったとおりだ。勝利はもはやこっちのものだぞ」

晋作はにっこりと笑い、それからすでに部署についていた、乗組みの隊員たちに、いっせい攻撃を命じました。

命令いつか、おてんとうさま丸の大砲は、ごうぜんと火をふきました。

不意をつかれて、幕府の艦隊は、大混乱におちいりました。

「そら、夜襲だぞ――!」

いそいで軍艦をうごかそうとした幕府の艦隊でしたが、いかんせん、すぐにはエンジンがかかりません。

その間にも、おてんとうさま丸からは、どんどん大砲がうちだされてきます。

しかも晋作は機関士に命して、おてんとうさま丸をあちらこちらと移動させました。 |

大島での長州海軍と幕府海軍の海戦

夜襲の奇襲攻撃で、長州は薩摩藩の抜けた幕府軍を蹴散らした。

|

そのため、幕府の軍艦へは、四方八方から、大砲の弾がとんでくることになりました。

なにしろ、あたりはまっくらで、ようすがさっぱりわかりません。

幕府の側では、すっかりあわててしまって、

「さては長州藩の大艦隊が、我々をとりかこんだのだ。ぐずぐずしていると、全滅してしまうぞ」

と、あせりました。

とうとう幕府の軍艦は、大島の浜辺から、次々逃げ去ってしまいました。

長州藩の軍隊は、大島に上陸し、なんなくこれを奪いかえしたのです。

大島での勝利は、長州全軍をふるいただせました。

それ以来、陸上においても幕府軍をうちやぶり、大損害をあたえました。

17 役目は終った top

|

海を渡って小倉城を目指す銃で武装した奇兵隊、相手はまだ槍や刀の武装なので、兵隊の数は圧倒的に少なくても善戦できた。

なお、この時の戦争は『愁風小倉城』原田茂安著に詳細に記されている。

|

しかし晋作は、けっして油断しませんでした。

「数からいえば、幕府軍が圧倒的にまさっている。

おそらく彼らは、今度は持久戦にもちこみ、わが軍の疲れるのをまつだろう。

そうなっては、こちらが不利だ。

その前に先制攻撃をかけて、相手の出鼻をくじかなければならない」

晋作は再び奇兵隊をひきつれ、夜陰にじょうじて、密かに関門海峡をわたりました。

その頃、北九州の小倉は幕府にたいし、もっとも忠誠をつくしている小笠原家の領地でした。

しかも、今度のいくさでは、幕府側が頼みとする北九州の重要な基地で、幕府軍が長州を総攻撃するさい、小倉の藩兵は、関門海峡を渡って、下関に上陸する手筈になっていました。

晋作は逆に先手をとり、こちらから小倉城を夜討ちしよう、と考えました。

慶応二年(一八六六)七月三日、長州軍は突如として、小倉城に攻撃をかけました。

城側は、ふいをつかれて大騒ぎです。

数の少ない長州軍が、海を渡って、こちらまで攻めかかろうなどとは、夢にも思っていなかったからです。

それでも城兵たちは、死にものぐるいで、長州軍の攻撃をふせぎ、勇気のほどをしめしました。

しかし長州の必勝の戦意はすさまじく、城兵たちは城の奥へおいこまれ、手も足もだせなくなりました。

ついに数日して、城兵たちは降参しました。

このようにして、晋作の指揮のもとに、長州軍は破竹の勢いで連戦連勝を続けました。

しかしその晋作の身に、またも別の危険が、そして生涯における最大の不幸が、ふりかかろうとしていました。

勝利にあけくれていた七月の末頃、晋作は、いつになく体がだるいことに気がつきました。

これはいかん、風邪をひいたらしい。それともむりがたたって、疲れがでたのかな?

しかし、大事なときだ。いちいち病気を気にしたら、きりがない」

はじめのうち、彼はほとんど気にもとめず。軍隊の指揮を続けていました。

だが、彼の身をおそったのは、ただの風邪ではなかったのです。

すっきりしない気分が、一ヵ月ほどつづいたのち、突然晋作は、ひどい咳きとともに、おびただしい血を、どっと吐いてしまいました。

確かに、長い間のむりがたたったのでした。

体のむりにくわえて、精神的な苦労がかさなり健康をすっかり害し、知らぬまに彼は、肺結核におかされていたのです。

さすがの晋作といえども、病気にはかてません。

彼は下関の宿舎で、病床にふしてしまいました。

いくさは、まだつづいていました。晋作は、自分のかわりの指揮を、桂小五郎と伊藤俊輔にまかせました。

寝床のなかで、いらいらしながら、ただ毎日、味方の勝利をきいては、わずかに心をなぐさめていました。

ところが、そういう晋作のもとへ、またも怒りをかきたてる知らせが届きました。

それは、かって晋作をかくまってくれた野村望東尼が、牢屋にいれられた、というのです。

望東尼は、幕府に反対の青年たちを、応援していました。

彼女のすんでいる福岡藩のなかにも、俗論党のような人々がいて、ついに彼女をとらえて、玄海灘にうかぶ姫島という島の牢屋に、監禁したというのでした。

晋作は、寝床のなかで、

「かってせわになった恩人の苦難を、黙ってみすごすわけにゆかない」

と、気ばかりあせりました。

しかし、もはや自分で助けにゆくことはできませんでした。

そこで、同志たちによく頼み、下関から船をだして、奇兵隊得意の奇襲作戦で、姫島を攻撃することにしました。

首尾は上々で、福岡藩の牢番は、奇兵隊においちらされてしまい、望東尼を助け出すことができました。

望東尼は、晋作の仲間である奇兵隊員たちにいたわられながら、下関までやってきました。

病床の晋作は、望東尼のぶじな姿をみて、自分のことのようによろこびました。

しかし、晋作白身の病気のほうは、それからも悪くなるばかりでした。

長い間、気づかずにいたため、もはや手遅れとなり、当時の医学をもってしては、どうすることもできなかったのです。

慶応三年(一八六七)四月十四日になりました。

旧暦四月の半ばですから、もう外は初夏の候でした。

だが、目のさめるような木々の新緑とは反対に、晋作の容態はもはや治る見込みのないことが、誰の目にも明らかでした。

晋作も、自分の死の近いことをさとりました。

突然彼は、手をのばし、熱にあえぎながら、

「筆と紙をかしてくれ」

と、つきそいの者にいいました。

筆と紙をわたされると、晋作は、熱にふるえる手を、むりに動かして、

おもしろき こともなき世を 面白く…… |

姫島から助け出された望東尼は、病の晋作を見舞い、

また彼の臨終の歌を合作しました。

|

と、辞世の歌を書こうとしましたが、半分まで書いたところで、とうとうちからつきてしまいました。

晋作が、とりおとした書きかけの紙と筆を、枕元にすわっていた望東尼(ぼうとうに)が取上げて、そのあとへ、

……すぎなすものは こころなりけり

と、書き加えました。

人間の一生なんて、まことにつまらないけれど、しかし、気持の持ちようによっては、それを面白くすることもできるのだ、という意味です。

望東尼からそれをみせられた晋作はやつれた顔に笑いをうかべ、

「面白いのう」

とつぶやき、そのまま息がたえました。

こうして高杉晋作は、自分で働き築きあげた新しい日本を、みることもなく世をさったのです。

年は、まだ二十九歳でした。

しかしそのときには、長州軍の勝利がもはや決定的になっていました。

そして長州軍が勝利をおさめたことは、日本中の多くの人々に、これからの日本を背負ってゆけるものは、幕府ではなく、それにかわる新しい政府が必要であるということを、よくわからせることにもなりました。

晋作が世をさってからおよそ半年ののちに、朝廷から薩摩と長州の両藩にたいし、

「徳川幕府を打倒せよ」

という命令が、くだされました。

明治維新の幕は、ついにきっておとされたのでした。

高杉晋作(年表)

top

| 年号 |

西暦 |

晋作についての出来事 |

世のなかの出来事 |

|

天保10

嘉永6

安政1

4

5

6

万延1

文久1

2

3

元治1

慶応1

2

3 |

1839

1853

1854

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867 |

長門国萩でうまれた。

吉田松陰が密航に失敗した。

明倫館に入学した。松下村塾にも入門した。

江戸へゆき、昌平黌に入学した。(20歳)

各地を旅し、いろいろな教えをうけた。吉田松陰が処刑された。

結婚した。軍艦教授所にはいった。(22歳)

丙辰丸にのって、江戸へいった。長井雅楽が勢力をふるった。

幕府の軍艦にのって、上海へゆき、中国人のみじめな生活をみた。帰国してから、同志と一緒に、江戸のイギリス公使館を焼きうちした。(24歳)

松本村にひきこもり、読書にあけくれた。京都の政変で、長州藩が追放された。長州藩兵は下関で外国船を砲撃し、かえってしかえしの攻撃をうけるはめになった。そのため藩主の命令で、下関の防衛にあたることになり、奇兵隊を結成した。